Types (types) de connexions entre les mots dans une phrase

Dans une phrase subordonnée, un mot est le mot principal et l'autre est dépendant (vous pouvez poser une question à ce sujet à partir du mot principal). Il existe trois types de connexions entre les mots dans une phrase :

- Coordination- un type de connexion dans lequel le mot dépendant est similaire dans sa forme au mot principal.

Exemples: beau chapeau, histoire intéressante.

- Contrôle- un type de connexion dans lequel le mot dépendant est utilisé sous une certaine forme en fonction du sens lexical et grammatical du mot principal.

- Proximité- un type de connexion dans lequel la dépendance d'un mot s'exprime lexicalement, par l'ordre des mots et l'intonation, sans utilisation de mots de fonction ni de changements morphologiques.

Exemples: chante magnifiquement, ment en tremblant.

Classification des phrases par mot principal

Classification des phrases par composition (par structure)

- Simple les phrases se composent généralement de deux mots significatifs.

Exemples: nouvelle maison, homme aux cheveux gris (= homme aux cheveux gris).

- Complexe les phrases sont formées sur la base de phrases simples.

Exemples: balades ludiques le soir, détente dans le sud l'été.

La classification académique des phrases par composition est plus complexe. En plus simple Et complexe phrases, il y a aussi combiné. Le critère principal de cette classification est la manière dont les mots sont connectés dans une phrase.

Classification des phrases selon le degré de fusion des composants

Selon le degré de fusion des composants, on distingue les phrases suivantes :

- syntaxiquement libre

Exemples: grande maison, Va à l'école.

- syntaxiquement (ou phraséologiquement) pas libre, formant une unité syntaxique indécomposable et agissant dans la phrase comme un seul membre :

Exemples: trois sœurs, pensées, frapper avec le front.

Remarques

Liens

voir également

- Syntagme (discours)

Fondation Wikimédia. 2010.

Voyez ce que sont les « Types de connexions entre les mots dans une phrase » dans d'autres dictionnaires :

GOST 7.88-2003 : Système de normes pour l'information, la bibliothèque et l'édition. Règles pour abréger les titres et les mots dans les titres des publications- Terminologie GOST 7.88 2003 : Système de normes pour l'information, la bibliothèque et l'édition. Règles d'abréviation des titres et des mots dans les titres de publication du document original : 3.7 abréviation (abréviation) : Mot abrégé composé... Dictionnaire-ouvrage de référence des termes de la documentation normative et technique

Une phrase est une combinaison de deux ou plusieurs mots, liés dans leur sens et grammaticalement, qui sert à disséquer un seul concept (un objet, la qualité d'un objet, une action, etc.). La phrase est considérée comme une unité... ... Wikipédia

Une partie du discours (calque du latin pars orationis) est une catégorie de mots dans une langue, déterminée par des caractéristiques morphologiques et syntaxiques. Dans les langues du monde, tout d'abord, le nom est contrasté (qui peut être divisé en nom, adjectif, etc.... Wikipédia

Ce terme a d'autres significations, voir Partie du discours (significations). Cet article doit être complètement réécrit. Il peut y avoir des explications sur la page de discussion... Wikipédia

Ce terme a d'autres significations, voir Phrase. Une phrase (dans le langage) est l'unité minimale du langage, qui est une combinaison grammaticalement organisée de mots (ou d'un mot) qui a une sémantique et une intonation... ... Wikipédia

Une phrase (dans le langage) est l'unité minimale du discours humain, qui est une combinaison grammaticalement organisée de mots (ou d'un mot) qui possède une complétude sémantique et intonationnelle. (« Langue russe moderne » par N. S. Valgina) ... Wikipédia

Une phrase (dans le langage) est l'unité minimale du discours humain, qui est une combinaison grammaticalement organisée de mots (ou d'un mot) qui possède une complétude sémantique et intonationnelle. (« Langue russe moderne » par N. S. Valgina) ... Wikipédia

Cet article ou cette section décrit un certain phénomène linguistique en relation uniquement avec la langue russe. Vous pouvez aider Wikipédia en ajoutant des informations sur ce phénomène dans d'autres langues et une couverture typologique... Wikipédia

La subordination, ou relation de subordination, est une relation d'inégalité syntaxique entre les mots d'une phrase et d'une phrase, ainsi qu'entre les parties prédicatives. phrase complexe. A cet égard, l'un des composants (mots ou phrases) ... ... Wikipedia

Liaison chimique covalente, ses variétés et mécanismes de formation. Caractéristiques des liaisons covalentes (polarité et énergie de liaison). Liaison ionique. Connexion métallique. Liaison hydrogène

La doctrine de la liaison chimique constitue la base de toute chimie théorique.

Une liaison chimique est comprise comme l'interaction d'atomes qui les lie en molécules, ions, radicaux et cristaux.

Il existe quatre types de liaisons chimiques : ioniques, covalentes, métalliques et hydrogène.

La division des liaisons chimiques en types est conditionnelle, puisqu'elles sont toutes caractérisées par une certaine unité.

Une liaison ionique peut être considérée comme un cas extrême de liaison covalente polaire.

Une liaison métallique combine l'interaction covalente d'atomes utilisant des électrons partagés et l'attraction électrostatique entre ces électrons et les ions métalliques.

Les substances manquent souvent de cas limites de liaison chimique (ou de liaison chimique pure).

Par exemple, le fluorure de lithium $LiF$ est classé comme composé ionique. En fait, la liaison qu'il contient est ionique à 80 % et covalente à 20 %. Il est donc évidemment plus correct de parler du degré de polarité (ionicité) d'une liaison chimique.

Dans la série d'halogénures d'hydrogène $HF—HCl—HBr—HI—HAt$, le degré de polarité de la liaison diminue, car la différence entre les valeurs d'électronégativité des atomes d'halogène et d'hydrogène diminue, et dans l'hydrogène astate, la liaison devient presque non polaire $(EO(H) = 2,1 ; EO(At) = 2,2)$.

Différents types de liaisons peuvent être trouvés dans les mêmes substances, par exemple :

- dans les bases : entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène des groupes hydroxo, la liaison est polaire covalente, et entre le métal et le groupe hydroxo, elle est ionique ;

- dans les sels d'acides contenant de l'oxygène : entre un atome non métallique et l'oxygène d'un résidu acide - polaire covalent, et entre un métal et un résidu acide - ionique ;

- dans les sels d'ammonium, de méthylammonium, etc. : entre les atomes d'azote et d'hydrogène - polaire covalent, et entre les ions ammonium ou méthylammonium et le résidu acide - ionique ;

- dans les peroxydes métalliques (par exemple, $Na_2O_2$), la liaison entre les atomes d'oxygène est covalente non polaire, et entre le métal et l'oxygène est ionique, etc.

Différents types de connexions peuvent se transformer les unes dans les autres :

— lors de la dissociation électrolytique des composés covalents dans l'eau, la liaison polaire covalente se transforme en liaison ionique ;

- lorsque les métaux s'évaporent, la liaison métallique se transforme en une liaison covalente apolaire, etc.

La raison de l'unité de tous les types et types de liaisons chimiques est leur nature chimique identique - l'interaction électron-nucléaire. La formation d'une liaison chimique est dans tous les cas le résultat d'une interaction électron-nucléaire des atomes, accompagnée d'une libération d'énergie.

Méthodes de formation de liaisons covalentes. Caractéristiques d'une liaison covalente : longueur de liaison et énergie

Une liaison chimique covalente est une liaison formée entre des atomes par la formation de paires d'électrons partagées.

Le mécanisme de formation d'un tel lien peut être un échange ou un donneur-accepteur.

JE. Mécanisme d'échange fonctionne lorsque les atomes forment des paires d’électrons partagés en combinant des électrons non appariés.

1) $H_2$ - hydrogène :

La liaison est due à la formation d'une paire d'électrons commune par les électrons $s$ des atomes d'hydrogène (orbitales $s$ qui se chevauchent) :

2) $HCl$ - chlorure d'hydrogène :

La liaison résulte de la formation d'une paire d'électrons commune d'électrons $s-$ et $p-$ (orbitales $s-p-$ qui se chevauchent) :

3) $Cl_2$ : dans une molécule de chlore une liaison covalente est formé en raison d'électrons $p-$ non appariés (orbitales $p-p-$ qui se chevauchent) :

4) $N_2$ : dans une molécule d'azote, trois paires d'électrons communes se forment entre les atomes :

II. Mécanisme donneur-accepteur Considérons la formation d'une liaison covalente en utilisant l'exemple de l'ion ammonium $NH_4^+$.

Le donneur possède une paire d'électrons, l'accepteur possède une orbitale vide que cette paire peut occuper. Dans l'ion ammonium, les quatre liaisons avec les atomes d'hydrogène sont covalentes : trois se sont formées en raison de la création de paires d'électrons communes par l'atome d'azote et les atomes d'hydrogène selon le mécanisme d'échange, une - via le mécanisme donneur-accepteur.

Les liaisons covalentes peuvent être classées selon la manière dont les orbitales électroniques se chevauchent, ainsi que selon leur déplacement vers l'un des atomes liés.

Les liaisons chimiques formées à la suite du chevauchement d'orbitales électroniques le long d'une ligne de liaison sont appelées $σ$. -obligations (liaisons sigma). Le lien sigma est très fort.

Les orbitales $p-$ peuvent se chevaucher dans deux régions, formant une liaison covalente en raison du chevauchement latéral :

Liaisons chimiques formées à la suite du chevauchement « latéral » des orbitales électroniques en dehors de la ligne de communication, c'est-à-dire dans deux zones sont appelés $π$ -liaisons (pi-liaisons).

Par degré de déplacement paires d'électrons partagées à l'un des atomes qu'ils lient, une liaison covalente peut être polaire Et non polaire.

Une liaison chimique covalente formée entre des atomes de même électronégativité est appelée non polaire. Les paires d'électrons ne sont déplacées vers aucun des atomes, car les atomes ont le même EO - la propriété d'attirer les électrons de valence des autres atomes. Par exemple:

ceux. des molécules de substances simples non métalliques sont formées par des liaisons covalentes non polaires. Une liaison chimique covalente entre des atomes d'éléments dont l'électronégativité diffère est appelée polaire.

Longueur et énergie des liaisons covalentes.

Caractéristique propriétés de la liaison covalente- sa longueur et son énergie. Longueur du lien est la distance entre les noyaux des atomes. Plus la longueur d’une liaison chimique est courte, plus elle est forte. Cependant, une mesure de la force de la connexion est énergie de liaison, qui est déterminée par la quantité d’énergie nécessaire pour rompre une liaison. Elle est généralement mesurée en kJ/mol. Ainsi, selon les données expérimentales, les longueurs de liaison des molécules $H_2, Cl_2$ et $N_2$ sont respectivement de 0,074 $, 0,198$ et 0,109$ nm, et les énergies de liaison sont respectivement de 436$, 242$ et 946$ kJ/mol.

Ions. Liaison ionique

Imaginons que deux atomes se « rencontrent » : un atome d'un métal du groupe I et un atome non métallique du groupe VII. Un atome métallique possède un seul électron à son niveau d’énergie externe, tandis qu’il manque juste un électron à un atome non métallique pour que son niveau externe soit complet.

Le premier atome cédera facilement au second son électron, éloigné du noyau et faiblement lié à celui-ci, et le second lui offrira une place libre sur son niveau électronique externe.

Ensuite, l'atome, privé d'une de ses charges négatives, deviendra une particule chargée positivement, et la seconde se transformera en une particule chargée négativement grâce à l'électron résultant. De telles particules sont appelées ions.

La liaison chimique qui se produit entre les ions est appelée ionique.

Considérons la formation de cette liaison en utilisant l'exemple du composé bien connu chlorure de sodium (sel de table) :

Le processus de conversion des atomes en ions est représenté dans le diagramme :

Cette transformation d'atomes en ions se produit toujours lors de l'interaction d'atomes de métaux typiques et de non-métaux typiques.

Considérons l'algorithme (séquence) de raisonnement lors de l'enregistrement de la formation d'une liaison ionique, par exemple entre les atomes de calcium et de chlore :

Les nombres indiquant le nombre d'atomes ou de molécules sont appelés coefficients, et les nombres indiquant le nombre d'atomes ou d'ions dans une molécule sont appelés index.

Connexion métallique

Faisons connaissance avec la manière dont les atomes d'éléments métalliques interagissent les uns avec les autres. Les métaux n’existent généralement pas sous forme d’atomes isolés, mais sous la forme d’un morceau, d’un lingot ou d’un produit métallique. Qu'est-ce qui retient les atomes de métal dans un seul volume ?

Les atomes de la plupart des métaux contiennent un petit nombre d'électrons au niveau externe - $1, 2, 3$. Ces électrons sont facilement éliminés et les atomes deviennent des ions positifs. Les électrons détachés se déplacent d’un ion à l’autre, les liant en un seul tout. En se connectant aux ions, ces électrons forment temporairement des atomes, puis se séparent à nouveau et se combinent avec un autre ion, etc. Par conséquent, dans le volume du métal, les atomes sont continuellement convertis en ions et vice versa.

La liaison des métaux entre les ions via des électrons partagés est appelée métallique.

La figure montre schématiquement la structure d'un fragment de sodium métallique.

Dans ce cas, un petit nombre d’électrons partagés lient un grand nombre d’ions et d’atomes.

Une liaison métallique présente certaines similitudes avec une liaison covalente, puisqu'elle repose sur le partage d'électrons externes. Cependant, avec une liaison covalente, les électrons externes non appariés de seulement deux atomes voisins sont partagés, tandis qu'avec une liaison métallique, tous les atomes participent au partage de ces électrons. C'est pourquoi les cristaux avec une liaison covalente sont fragiles, mais avec une liaison métallique, ils sont généralement ductiles, conducteurs d'électricité et ont un éclat métallique.

La liaison métallique est caractéristique à la fois des métaux purs et des mélanges de divers métaux – alliages à l’état solide et liquide.

Liaison hydrogène

Liaison chimique entre des atomes d'hydrogène polarisés positivement d'une molécule (ou une partie de celle-ci) et des atomes polarisés négativement d'éléments fortement électronégatifs ayant des paires d'électrons libres ($F, O, N$ et moins souvent $S$ et $Cl$) d'une autre molécule. (ou sa partie) est appelé hydrogène.

Le mécanisme de formation des liaisons hydrogène est en partie électrostatique, en partie de nature donneur-accepteur.

Exemples de liaisons hydrogène intermoléculaires :

En présence d'une telle connexion, même les substances de faible poids moléculaire peuvent, dans des conditions normales, être des liquides (alcool, eau) ou des gaz facilement liquéfiés (ammoniac, fluorure d'hydrogène).

Les substances possédant des liaisons hydrogène ont des réseaux cristallins moléculaires.

Substances de structure moléculaire et non moléculaire. Type de réseau cristallin. Dépendance des propriétés des substances sur leur composition et leur structure

Structure moléculaire et non moléculaire des substances

Ce ne sont pas des atomes ou des molécules individuels qui entrent dans des interactions chimiques, mais des substances. Dans des conditions données, une substance peut se trouver dans l’un des trois états d’agrégation suivants : solide, liquide ou gazeux. Les propriétés d'une substance dépendent également de la nature de la liaison chimique entre les particules qui la forment - molécules, atomes ou ions. En fonction du type de liaison, on distingue les substances de structure moléculaire et non moléculaire.

Les substances constituées de molécules sont appelées substances moléculaires. Les liaisons entre les molécules de ces substances sont très faibles, beaucoup plus faibles qu'entre les atomes à l'intérieur de la molécule, et même à des températures relativement basses, elles se brisent - la substance se transforme en liquide puis en gaz (sublimation de l'iode). Les points de fusion et d'ébullition des substances constituées de molécules augmentent avec l'augmentation du poids moléculaire.

Les substances moléculaires comprennent les substances à structure atomique ($C, Si, Li, Na, K, Cu, Fe, W$), parmi lesquelles se trouvent des métaux et des non-métaux.

Considérons propriétés physiques métaux alcalins. La force de liaison relativement faible entre les atomes entraîne une faible résistance mécanique : les métaux alcalins sont mous et peuvent être facilement coupés avec un couteau.

Les grandes tailles atomiques conduisent à de faibles densités de métaux alcalins : le lithium, le sodium et le potassium sont encore plus légers que l'eau. Dans le groupe des métaux alcalins, les points d'ébullition et de fusion diminuent avec l'augmentation du numéro atomique de l'élément, car La taille des atomes augmente et les liaisons s'affaiblissent.

Aux substances non moléculaire les structures comprennent des composés ioniques. La plupart des composés de métaux avec des non-métaux ont cette structure : tous les sels ($NaCl, K_2SO_4$), certains hydrures ($LiH$) et oxydes ($CaO, MgO, FeO$), bases ($NaOH, KOH$). Les substances ioniques (non moléculaires) ont des points de fusion et d'ébullition élevés.

Treillis cristallins

La matière, comme on le sait, peut exister sous trois formes états d'agrégation: gazeux, liquide et solide.

Solides: amorphe et cristallin.

Considérons comment les caractéristiques des liaisons chimiques influencent les propriétés des solides. Les solides sont divisés en cristalline Et amorphe.

Les substances amorphes n'ont pas de point de fusion clair : lorsqu'elles sont chauffées, elles se ramollissent progressivement et se transforment en un état fluide. Par exemple, la pâte à modeler et diverses résines sont à l'état amorphe.

Les substances cristallines se caractérisent par la disposition correcte des particules qui les composent : atomes, molécules et ions - en des points strictement définis de l'espace. Lorsque ces points sont reliés par des lignes droites, un cadre spatial se forme, appelé réseau cristallin. Les points où se trouvent les particules cristallines sont appelés nœuds du réseau.

Selon le type de particules situées aux nœuds du réseau cristallin et la nature de la connexion entre elles, on distingue quatre types de réseaux cristallins : ionique, atomique, moléculaire Et métal.

Réseaux cristallins ioniques.

Ionique sont appelés réseaux cristallins, dans les nœuds desquels se trouvent des ions. Ils sont formés de substances avec des liaisons ioniques, qui peuvent lier à la fois les ions simples $Na^(+), Cl^(-)$ et les complexes $SO_4^(2−), OH^-$. Par conséquent, les sels et certains oxydes et hydroxydes de métaux ont des réseaux cristallins ioniques. Par exemple, un cristal de chlorure de sodium consiste en une alternance d'ions $Na^+$ positifs et négatifs $Cl^-$, formant un réseau en forme de cube. Les liaisons entre les ions dans un tel cristal sont très stables. Par conséquent, les substances dotées d'un réseau ionique se caractérisent par une dureté et une résistance relativement élevées, elles sont réfractaires et non volatiles.

Réseaux cristallins atomiques.

Atomique sont appelés réseaux cristallins, dans les nœuds desquels se trouvent des atomes individuels. Dans de tels réseaux, les atomes sont reliés les uns aux autres par des liaisons covalentes très fortes. Un exemple de substances présentant ce type de réseaux cristallins est le diamant, l’une des modifications allotropiques du carbone.

La plupart des substances possédant un réseau cristallin atomique ont des points de fusion très élevés (par exemple, pour le diamant, il est supérieur à 3 500 °C), elles sont solides et dures et pratiquement insolubles.

Réseaux cristallins moléculaires.

Moléculaire appelés réseaux cristallins, dans les nœuds desquels se trouvent des molécules. Les liaisons chimiques dans ces molécules peuvent être à la fois polaires ($HCl, H_2O$) et non polaires ($N_2, O_2$). Malgré le fait que les atomes à l'intérieur des molécules soient reliés par des liaisons covalentes très fortes, de faibles forces d'attraction intermoléculaires agissent entre les molécules elles-mêmes. Par conséquent, les substances dotées de réseaux cristallins moléculaires ont une faible dureté, basses températures fondant, volatil. La plupart des composés organiques solides possèdent des réseaux cristallins moléculaires (naphtalène, glucose, sucre).

Treillis cristallins métalliques.

Les substances ayant des liaisons métalliques ont des réseaux cristallins métalliques. Sur les sites de ces réseaux se trouvent des atomes et des ions (soit des atomes, soit des ions, en lesquels les atomes métalliques se transforment facilement, abandonnant leurs électrons externes « pour un usage commun »). Ce structure interne Les métaux déterminent leurs propriétés physiques caractéristiques : malléabilité, ductilité, conductivité électrique et thermique, éclat métallique caractéristique.

Vous devez d'abord comprendre que phrase ne peut être considéré qu'une combinaison de mots basée sur lien de subordination. Qu'est-ce que ça veut dire? L'un des composants inclus dans la phrase est subordonné à un autre. En termes simples, d'un mot à l'autre, vous pouvez poser une question.

Le mot à partir duquel nous posons la question est La chose principale. Le mot sur lequel nous posons la question est dépendant:

Quels types de liens existe-t-il entre les mots d’une phrase ? Il y en a trois : coordination, contrôle et contiguïté. Comment déterminer à quel type de lien de subordination appartient une phrase particulière ? La façon la plus simple de procéder est de déterminer quelle partie du discours est le mot dépendant.

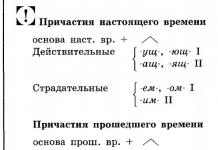

Coordination

À accord mot dépendant - adjectif ou mots avec des caractéristiques adjectives :

Contrôle

À gestion mot dépendant - nom ou mots avec les caractéristiques d'un nom :

Proximité

À proximité mot dépendant - partie immuable du discours . Le plus souvent ceci adverbe, gérondif ou forme infinitive d'un verbe .

Une liaison chimique est la force qui maintient ensemble les particules qui forment une substance.

En fonction des particules qui détiennent ces forces, les liaisons sont divisées en intramoléculaires et intermoléculaires.

Liaisons intramoléculaires.

- Une liaison covalente.

Une liaison covalente est une paire d’électrons partagée entre deux atomes non métalliques.

Prenons l'exemple d'une molécule d'hydrogène (H2), dans laquelle une liaison covalente est réalisée.

Une molécule d'hydrogène est constituée de deux atomes d'hydrogène (H), qui ont un électron au niveau d'énergie externe :

Les atomes ont tendance à remplir complètement leurs orbitales. C'est pourquoi deux atomes se réunissent. Ils partagent leurs électrons non appariés, créant ainsi une paire d’électrons partagée. Les électrons se sont appariés :

Cette paire d'électrons partagée est une liaison chimique covalente. Une liaison covalente est indiquée soit par une ligne reliant les atomes, soit par deux points indiquant une paire d'électrons partagée :

![]()

Imaginez qu'il y ait deux voisins de bureau. Ce sont deux atomes. Ils doivent faire un dessin avec du rouge et Couleur bleue. Ils ont une paire de crayons commune (l'un rouge, l'autre bleu) - c'est une paire électronique commune. Les deux voisins de bureau utilisent ces crayons. Ainsi, ces deux voisins sont reliés par une paire de crayons commune, c'est-à-dire liaison chimique covalente.

Il existe deux mécanismes pour la formation de liaisons chimiques covalentes.

- Mécanisme d'échange de formation de liaisons covalentes.

Dans ce cas, chaque atome fournit des électrons pour former une liaison covalente. Nous avons examiné ce mécanisme lorsque nous avons pris connaissance de la liaison covalente :

- Mécanisme donneur-accepteur de formation de liaisons covalentes.

Dans ce cas, la paire d'électrons commune, pour ainsi dire, est inégale.

Un atome possède un LEP - une seule paire d'électrons (deux électrons sur une orbitale). Et il le fournit entièrement pour la formation d'une liaison covalente. Cet atome s'appelle donneur– parce qu’il fournit aux deux électrons la formation d’une liaison chimique.

Et le deuxième atome n’a qu’une orbitale libre. Il accepte une paire d'électrons. Cet atome s'appelle accepteur– il accepte les deux électrons.

Un exemple classique est la formation de l'ion ammonium NH 4 +. Il est formé par l'interaction de l'ion H + et de l'ammoniac (NH 3). Le cation hydrogène H+ est une orbitale s vide.

Cette particule sera un accepteur.

Le volume d'azote dans l'ammoniac a un LEP (paire d'électrons solitaires).

L'atome d'azote de l'ammoniac sera donneur :

Dans ce cas, les crayons bleu et rouge ont été apportés par l’un des voisins du bureau. Il « soigne » le second. Et ils utilisent tous les deux des crayons.

Les réactions spécifiques qui produisent un tel ion seront discutées plus tard dans les sections appropriées. Pour l’instant, il suffit de rappeler le principe selon lequel une liaison covalente se forme grâce au mécanisme donneur-accepteur.

Il existe deux types de liaisons covalentes. Il existe des liaisons covalentes polaires et non polaires.

Liaison polaire covalente se produit entre les atomes non-métaux avec différents valeurs d'électronégativité. C'est-à-dire entre différents atomes non métalliques.

Un atome avec une valeur d’électronégativité élevée attirera la paire d’électrons commune vers lui.

Liaison covalente non polaire se produit entre les atomes non-métaux avec le même valeurs d'électronégativité. Cette condition est remplie si une liaison se produit entre les atomes un élément chimique-non métallique. Depuis différents atomes l'électronégativité peut être très proche l'une de l'autre, mais elle sera quand même différente.

La paire d'électrons partagée ne se déplacera vers aucun atome, puisque chaque atome la « tire » avec la même force : la paire d'électrons partagée sera au milieu.

Et bien sûr, une liaison covalente peut être simple, double ou triple :

Une liaison ionique se produit entre des atomes métalliques et non métalliques. Puisqu'un métal et un non-métal ont une grande différence d'électronégativité, la paire d'électrons pleinement est attiré vers un atome plus électronégatif – un atome non métallique.

La configuration d’un niveau d’énergie complètement rempli n’est pas obtenue par la formation d’une paire électronique commune. Le non-métal prend un électron du métal et remplit son niveau externe. Mais il est plus facile pour le métal de renoncer à ses électrons (il en possède peu) et il a aussi un niveau complètement rempli.

Ainsi, le métal, ayant cédé des électrons, acquiert une charge négative et devient un cation. Et un non-métal, ayant reçu des électrons, acquiert une charge négative et devient un anion.

Une liaison chimique ionique est attraction électrostatique d'un cation vers un anion.

La liaison ionique se produit dans les sels métalliques, les oxydes et les hydroxydes. Et dans d'autres substances dans lesquelles un atome métallique est lié à un atome non métallique (Li 3 N, CaH 2).

Ici, vous devriez faire attention à un caractéristique importante: la liaison ionique a lieu entre un cation et un anion dans de tous les sels. La plupart d'une manière générale nous décrivons comme une liaison métal-non-métal. Mais il faut comprendre que cela est fait uniquement par souci de simplification. Le sel ne peut contenir aucun atome de métal. Par exemple, dans les sels d'ammonium (NH 4 Cl, (NH 4) 2 SO 4. L'ion ammonium NH 4 + est attiré par l'anion du sel - il s'agit d'une liaison ionique.

Franchement, il n’y a pas de liaison ionique. Une liaison ionique n’est qu’un degré extrême de liaison covalente polaire. Toute liaison a son propre pourcentage d'« ionicité » - cela dépend de la différence d'électronégativité. Mais en programme scolaire, et plus encore dans les exigences de l'examen d'État unifié, les liaisons ioniques et covalentes sont complètement deux différentes notions, qui ne peuvent pas être mélangés.

- Connexion métallique.

Toute la splendeur de la liaison métallique ne peut être comprise qu'en conjonction avec le réseau cristallin métallique. Par conséquent, nous examinerons la liaison métallique plus tard, lorsque nous démonterons les réseaux cristallins.

Tout ce que vous devez savoir pour l’instant, c’est que la liaison métallique est réalisée dans des substances simples : les métaux.

Liaisons intermoléculaires.

Les liaisons intermoléculaires sont beaucoup plus faibles que les liaisons intramoléculaires, car elles n'impliquent pas de paire électronique commune.

- Liaisons hydrogène.

Les liaisons hydrogène se produisent dans des substances dans lesquelles un atome d'hydrogène est lié à un atome ayant une valeur d'électronégativité élevée (F, O, Cl, N).

Dans ce cas, la liaison avec les atomes d’hydrogène devient hautement polaire. Une paire d’électrons passe de l’atome d’hydrogène à un atome plus électronégatif. En raison de ce changement, une partie charge positive(δ+), et sur un atome électronégatif il y a une charge partielle négative (δ-).

Par exemple, dans une molécule de fluorure d’hydrogène :

Le δ+ d’une molécule est attiré par le δ- d’une autre molécule. Il s'agit d'une liaison hydrogène. Graphiquement, dans le diagramme, cela est indiqué par une ligne pointillée :

![]()

Une molécule d’eau peut former quatre liaisons hydrogène :

Les liaisons hydrogène déterminent des températures d'ébullition et de fusion plus basses des substances entre les molécules dont elles proviennent. Comparez le sulfure d’hydrogène et l’eau. L'eau contient des liaisons hydrogène - c'est un liquide dans des conditions normales, tandis que le sulfure d'hydrogène est un gaz.

- Forces de Van der Waals.

Ce sont des interactions intermoléculaires très faibles. Le principe d'apparition est le même que celui des liaisons hydrogène. Des charges partielles très faibles résultent des vibrations d'une paire d'électrons commune. Et des forces d’attraction momentanées apparaissent entre ces charges.

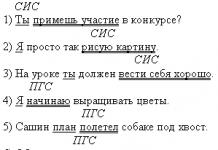

Phrase.

En utilisant le site, vous pouvez facilement apprendre à déterminer le type de lien de subordination.

Lien de subordination est une connexion qui unit des phrases ou des mots dont l'un est le principal (subordonné) et l'autre est dépendant (subordonné).

Collocation est une combinaison de deux ou plusieurs mots significatifs liés les uns aux autres dans leur sens et grammaticalement.

yeux verts, écriture de lettres, difficile à transmettre.

Dans une phrase, on distingue le mot principal (à partir duquel la question est posée) et le dépendant (auquel la question est posée) :

Boule bleue. Détendez-vous en dehors de la ville. Balle et repos sont les maîtres mots.

Piège!

Les expressions suivantes ne sont pas des expressions de subordination :

1. Combinaison d'un mot indépendant avec un mot de service : près de la maison, avant un orage, qu'il chante ;

2. Combinaisons de mots dans le cadre d'unités phraséologiques : battredéconner, faire le fou, tête baissée ;

3. Sujet et prédicat : la nuit est venue ;

4. Formes de mots composés : plus léger, marchera;

5. Groupes de mots unis par une connexion de coordination : Pères et fils.

Vidéo sur les types de liens de subordination

Si vous aimez le format vidéo, vous pouvez le regarder.

Il existe trois types de liens de subordination :

| type de connexion | quelle partie du discours peut être un mot dépendant ? | quelle question est posée au mot dépendant |

| accord (lorsque le mot principal change, le mot dépendant change) : bord de mer, lecture de jeunesse, premières neiges, ma maison |

adjectif, participe, nombre ordinal, certaines catégories de pronoms | Lequel? Les questions peuvent varier selon les cas ! |

| contrôle (lorsque le mot principal change, le mot dépendant ne change pas) : | nom ou pronom en cas oblique avec ou sans préposition | questions de cas indirects (qui ? quoi ? - sur qui ? sur quoi ?) Souviens-toi! La forme prépositionnelle d'un nom peut être une forme adverbiale, c'est pourquoi des questions adverbiales sont posées pour ces formes (voir ci-dessous) |

| contiguïté (le mot dépendant est une partie immuable du discours !) : écoute bien, marche sans te retourner, œuf à la coque |

1. infinitif 2. participe 3. adverbe 4. pronoms possessifs(le sien, le leur, le leur) |

1. que faire ? ce qu'il faut faire? 2. faire quoi ? Qu'est-ce que tu as fait? 3. comment ? Où? Où? où? Quand? Pour quoi? Pourquoi? |

Distinguer!

Son manteau est une adjonction (dont), la voir est un contrôle (dont).

Dans les catégories de pronoms, il existe deux catégories homonymes (identiques dans le son et l'orthographe, mais différentes dans le sens). Le pronom personnel répond aux questions des cas indirects, et il participe au lien de subordination - contrôle, et le possessif répond à la question dont? et est immuable, il participe à la contiguïté.

Allez au jardin - direction, allez-y - attenant.

Distinguer la forme du cas prépositionnel et l'adverbe. Ils ont peut-être les mêmes questions ! S'il y a une préposition entre le mot principal et le mot dépendant, alors vous avez le contrôle.

Algorithme d'actions n°1.

1) Déterminez le mot principal en posant une question d'un mot à l'autre.

2) Déterminer la partie du discours du mot dépendant.

3) Faites attention à la question que vous posez sur le mot dépendant.

4) En fonction des signes identifiés, déterminez le type de connexion.

Analyse de la tâche.

Quel type de connexion est utilisé dans l’expression CONSTRUIRE MÉCANIQUEMENT.

Nous définissons le mot principal et posons une question à partir de celui-ci : attraper (comment ?) mécaniquement ; attraper - le mot principal mécaniquement – dépendant. Déterminez la partie du discours du mot dépendant : mécaniquement est un adverbe. Si le mot dépendant répond à la question Comment? et est un adverbe, alors la connexion est utilisée dans la phrase proximité.

Algorithme d'actions n°2.

1. Dans le texte, il vous est plus facile de trouver d'abord le mot dépendant.

2. Si vous avez besoin d'un accord, recherchez le mot qui répond à la question Lequel? dont?

3. Si vous avez besoin de contrôle, recherchez un nom ou un pronom qui n'est pas au nominatif.

4. Si vous avez besoin de trouver un complément, recherchez un mot immuable (infinitif, gérondif, adverbe ou pronom possessif).

5. Déterminez à partir de quel mot vous pouvez poser une question au mot dépendant.