En 1817, la guerre du Caucase éclata pour l'Empire russe, qui dura 50 ans. Le Caucase est depuis longtemps une région dans laquelle la Russie souhaite étendre son influence, et Alexandre Ier décide de lancer cette guerre. Cette guerre a été menée par trois empereurs russes : Alexandre 1er, Nicolas 1er et Alexandre 2. En conséquence, la Russie est sortie victorieuse.

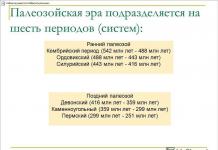

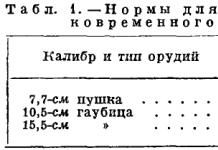

La guerre du Caucase de 1817-1864 est un événement majeur ; elle est divisée en 6 étapes principales, qui sont discutées dans le tableau ci-dessous.

|

Raisons principales |

les tentatives de la Russie de s'implanter dans le Caucase et d'y introduire les lois russes ; Certains peuples du Caucase ne souhaitent pas rejoindre la Russie. La volonté de la Russie de protéger ses frontières des raids des alpinistes. |

|

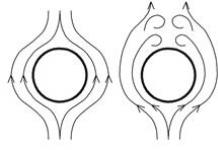

La prédominance de la guérilla parmi les montagnards. Le début de la politique dure du gouverneur du Caucase, le général A.P. Ermolov pour pacifier les populations montagnardes par la création de forteresses et le déplacement forcé des montagnards vers la plaine sous la supervision des garnisons russes |

|

|

L'unification des dirigeants du Daghestan contre les troupes tsaristes. Le début d’une action militaire organisée des deux côtés |

|

|

Le soulèvement de B. Taymazov en Tchétchénie (1824). L'émergence du muridisme. Opérations punitives distinctes des troupes russes contre les montagnards. Remplacement du commandant du corps caucasien. Au lieu du général A.P. Ermolov (1816-1827) fut nommé général I.F. Paskevitch (1827-1831) |

|

|

Création d'un État musulman de montagne - imamat. Gazi-Muhammad est le premier imam à avoir combattu avec succès les troupes russes. En 1829, il déclara le gazavat aux Russes. Mort en 1832 lors de la bataille pour son village natal de Gimry |

|

|

Ère « brillante » de l'Imam Shamil (1799-1871). Des opérations militaires avec des succès variables de part et d’autre. La création par Shamil d'un imamat, qui comprenait les terres de la Tchétchénie et du Daghestan. Actif lutte entre les parties belligérantes. 25 août 1859 - prise de Shamil dans le village de Gunib par les troupes du général A.I. Baryatinsky |

|

|

La suppression définitive de la résistance des montagnards |

|

|

Résultats de la guerre : |

Établissement du pouvoir russe dans le Caucase ; Règlement des territoires conquis par les peuples slaves ; Expansion de l'influence russe à l'Est. |

Pour l'Empire russe, ce fut une période longue et controversée processus historique, qui était de nature objective. La croissance territoriale rapide de l'Empire russe au XVIIIe siècle a conduit au fait que les frontières se sont rapprochées du Caucase du Nord. Il était nécessaire, d'un point de vue géopolitique, de trouver une barrière naturelle fiable sous la forme des mers Noire et Caspienne et de la chaîne principale du Caucase.

Les intérêts économiques du pays exigeaient des routes commerciales stables vers l'Est et la Méditerranée, ce qui ne pouvait être réalisé sans la maîtrise des côtes de la Caspienne et de la mer Noire. Le Caucase du Nord lui-même possédait diverses ressources naturelles (minerai de fer, polymétaux, charbon, pétrole) et sa partie steppique, contrairement aux sols pauvres. Russie historique, avait un riche sol noir.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le Caucase du Nord est devenu une arène de lutte entre les grandes puissances mondiales qui ne voulaient pas céder les unes aux autres. Traditionnellement, le concurrent l'était. Les premières tentatives d'expansion turque ont commencé dans la seconde moitié du XVe siècle sous la forme de construction de diverses forteresses et, conjointement avec le Khan de Crimée, de campagnes contre les montagnards.

Depuis les années 60 du XVe siècle, la pénétration du plus ancien rival de la Turquie s'est poursuivie. Au début du XVIe siècle, les Perses parviennent à s'emparer de Derbent, ville chiite, et à prendre pied dans les plaines du sud du Daghestan. Au cours d'une série de guerres turco-iraniennes, le Daghestan a changé de mains à plusieurs reprises, l'Iran cherchant à prendre le contrôle de l'intérieur montagneux du Daghestan. Les dernières tentatives actives de ce genre ont eu lieu en 1734-1745, c'est-à-dire pendant la période des campagnes Nadir Shah.

La rivalité entre les deux États de l'Est a entraîné des pertes humaines et le déclin économique des populations locales du Caucase, mais ni les Turcs ni les Iraniens n'ont jamais réussi à contrôler complètement les régions montagneuses. Caucase du Nord. Bien qu'au XVIIIe siècle, le Transkouban était considéré comme le territoire de l'Empire ottoman et le sud du Daghestan se trouvait dans la zone d'intérêt de l'Iran. Les Britanniques et les Français s'opposèrent activement à l'avancée de la Russie dans le Caucase du Nord. Leurs diplomates et conseillers incitaient constamment les tribunaux du Shah et du sultan à la guerre contre la Russie.

Étapes de la colonisation russe du Caucase du Nord

Ce n’est pas seulement la rivalité politique qui a contraint la Russie à intensifier son intégration des terres du Caucase. Cela a été facilité par les relations antérieures avec les peuples du Caucase du Nord, qui ont commencé et se sont terminées. Outre les actions gouvernementales au cours des XVIe et XVIIIe siècles, des flux de paysans se sont également précipités vers le Caucase, qui se sont installés dans divers endroits, agissant ainsi comme conducteurs de l'influence russe.

- XVIe siècle - l'émergence des colonies libres des cosaques de Terek et Greben ;

- Années 80 du XVIIe siècle - installation d'une partie des cosaques-schismatiques du Don sur Kum, puis sur la rivière Agrakhan, dans les possessions Shamkhal Tarkovski ;

- de 1708 à 1778 - les cosaques de Nekrasov vivaient dans le bas Kouban, participaient au soulèvement de Kondraty Bulavin et échappaient au massacre tsariste du Kouban.

La forte prise de contrôle par la Russie et la consolidation systématique du Caucase du Nord se sont avérées associées au XVIIIe siècle et à la construction de fortifications en cordon. Le premier acte fut la réinstallation sur la rive gauche du Terek et la fondation de cinq villes fortifiées. Les actions suivantes étaient :

- en 1735 - construction de la forteresse de Kizlyar ;

- en 1763 - construction de Mozdok ;

- en 1770 - la réinstallation d'une partie des cosaques de l'armée de la Volga vers le Terek.

Après l'achèvement réussi de la guerre russo-turque de 1768-1774, l'opportunité s'est présentée de relier la ligne Terek aux terres du Don. Ainsi se déroule le (Caucase), où sont stationnés le régiment Khopersky et les restes de l'armée de la Volga.

En 1783, le khanat de Crimée annexa la Russie et la frontière du Caucase du Nord-Ouest fut établie le long de la rive droite du Kouban. Après la victoire dans la guerre russo-turque de 1787-1791, le gouvernement de Catherine II s'occupait activement de la frontière du Kouban.

En 1792-1793, les anciens cosaques, l'armée cosaque de la mer Noire, étaient stationnés de Taman à l'actuelle Oust-Labinsk. En 1794 et 1802, des colonies sont apparues le long des cours moyen et supérieur du fleuve Kouban, où les cosaques du Don et les troupes de Catherine ont été transférés pour vivre.

À la suite des guerres victorieuses avec l'Iran et la Turquie (1804-1813, 1826-1828, 1806-1812, 1828-1829), l'ensemble de la Transcaucasie rejoint l'Empire russe et la question de l'inclusion définitive du Caucase du Nord dans l'Empire russe se pose donc. L'Empire russe est né.

La guerre du Caucase comme choc de deux civilisations différentes

Les tentatives visant à étendre le contrôle administratif russe aux terres des montagnards provoquent la résistance de ces derniers et, en conséquence, un phénomène historique apparaît, que l'on appellera plus tard Guerre du Caucase. Évaluer ces événements même du point de vue science moderne semble être un processus complexe.

De nombreux chercheurs soulignent que la construction de lignes de cordon et l'émergence des premières colonies ont entraîné un changement dans l'orientation des raids des montagnards. Par exemple, dans la première moitié du XVIIIe siècle, les cosaques de la ligne Terek repoussaient constamment les raids des Vainakhs et des peuples du Daghestan. En réponse à ces attaques, des expéditions punitives furent organisées, représailles. Ainsi, un état de guerre permanente est apparu, qui à son tour était le résultat de la collision de deux mondes différents avec leurs propres attitudes mentales.

Pour les montagnards eux-mêmes, les raids constituaient une composante organique de leur vie ; ils procuraient des avantages matériels, créaient une aura héroïque autour des chefs de raids couronnés de succès et étaient une source de fierté et de culte. Pour l’administration russe, les raids sont des crimes qui doivent être réprimés et punis.

Depuis le XVIIIe siècle, on constate l'entrée dite volontaire d'un certain nombre de populations locales dans la structure. Empire russe. Par exemple, en 1774, les chrétiens ossètes et plusieurs sociétés Vainakh ont prêté serment d'allégeance à la Russie, et en 1787, les Digoriens ont prêté serment d'allégeance à la Russie. Tous ces actes n'indiquent pas l'entrée définitive de ces peuples dans l'Empire. De nombreux propriétaires et sociétés de montagne ont souvent manœuvré entre la Russie, la Turquie et l'Iran et voulaient conserver leur indépendance le plus longtemps possible.

Ainsi, aux termes de la paix Kuchuk-Kainardzhi de 1774, Kabarda fut finalement incluse dans l'Empire russe. Cependant, quelques années plus tard, 1778-1779, les princes kabardes et leurs sujets tentèrent à plusieurs reprises d'attaquer la ligne Azov-Mozdok.

Les propriétaires et les sociétés de montagne l'ont catégoriquement rejeté et ne voulaient pas vivre selon les lois russes. Par exemple, en 1793, des tribunaux pour l'élite du clan ont été créés à Kabarda, c'est-à-dire que désormais les princes et les nobles kabardes devraient être jugés non pas selon les adats, mais selon les lois russes. Cela a conduit en 1794 à une rébellion parmi les Kabardes, qui a été réprimée par la force.

La plus grande résistance à la Russie se manifeste parmi les alpinistes du Caucase du Nord-Ouest (Tcherkessie) et du Caucase du Nord-Est (Tchétchénie et Daghestan). Cela conduit à la guerre du Caucase (1817-1864).

Ouvrir en taille réelleLa chronologie de la guerre du Caucase est encore controversée. Ce phénomène historique s'est avéré ambigu, puisque la participation de chacun des peuples du Caucase à cette guerre était différente. Par exemple, ils n’ont pratiquement pas participé. Les Karachais restèrent fidèles jusqu'en 1828, après quoi une campagne de trois jours contre eux fut nécessaire.

D’un autre côté, il y a eu une résistance obstinée, qui a duré plusieurs décennies, de la part des Tchétchènes, des Circassiens, des Avars et de plusieurs autres. Le développement de cette guerre a été influencé par des forces extérieures : Turquie, Iran, Angleterre et France.

©site

créé à partir d'enregistrements personnels d'étudiants de conférences et de séminaires

Guerre du Caucase (1817-1864) - actions militaires de l'armée impériale russe liées à l'annexion des régions montagneuses du Caucase du Nord à la Russie, confrontation avec l'imamat du Caucase du Nord.

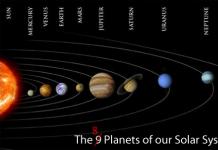

Au début du XIXe siècle, le royaume géorgien de Kartli-Kakhétie (1801-1810), ainsi que certains khanats transcaucasiens, principalement azerbaïdjanais (1805-1813), sont devenus partie intégrante de l'Empire russe. Cependant, entre les terres acquises et la Russie se trouvaient les terres de ceux qui avaient prêté allégeance à la Russie, mais qui étaient de facto des peuples montagnards indépendants, professant majoritairement l'islam. La lutte contre le système de raids des montagnards est devenue l'un des principaux objectifs de la politique russe dans le Caucase. De nombreux peuples montagnards du versant nord de la chaîne du Caucase principal ont montré une résistance farouche à l’influence croissante du pouvoir impérial. Les actions militaires les plus féroces ont eu lieu entre 1817 et 1864. Les principales zones d'opérations militaires sont le Caucase du Nord-Ouest (Circassie, sociétés montagnardes d'Abkhazie) et du Nord-Est (Daghestan, Tchétchénie). Périodiquement, des affrontements armés entre les montagnards et les troupes russes ont eu lieu sur le territoire de la Transcaucasie et de Kabarda.

Après la pacification du Grand Kabarda (1825), les principaux opposants aux troupes russes étaient les Circassiens de la côte de la mer Noire et de la région du Kouban, et à l'est - les montagnards, unis dans un État islamique militaro-théocratique - l'imamat de Tchétchénie et Daghestan, dirigés par Shamil. À ce stade, la guerre du Caucase était étroitement liée à la guerre de la Russie contre la Perse. Les opérations militaires contre les montagnards ont été menées par des forces importantes et ont été très féroces.

À partir du milieu des années 1830. le conflit s'est intensifié en raison de l'émergence en Tchétchénie et au Daghestan d'un mouvement religieux et politique sous le drapeau de Gazavat, qui a reçu un soutien moral et militaire Empire ottoman, et pendant la guerre de Crimée - et en Grande-Bretagne. La résistance des montagnards de Tchétchénie et du Daghestan ne fut brisée qu'en 1859, lorsque l'imam Shamil fut capturé. La guerre avec les tribus Adyghe du Caucase occidental s'est poursuivie jusqu'en 1864 et s'est terminée par la destruction et l'expulsion de la plupart des Adygs et des Abazas vers l'Empire ottoman, et la réinstallation du petit nombre d'entre eux restants dans les terres plates du Kouban. région. Les dernières opérations militaires à grande échelle contre les Circassiens eurent lieu en octobre-novembre 1865.

Nom

Concept "Guerre du Caucase" présenté par l'historien militaire et publiciste russe, contemporain des opérations militaires R. A. Fadeev (1824-1883) dans le livre « Soixante ans de la guerre du Caucase », publié en 1860. Le livre a été écrit au nom du commandant en chef du Caucase, le prince A.I. Baryatinsky. Cependant, jusque dans les années 1940, les historiens pré-révolutionnaires et soviétiques préféraient le terme « guerres caucasiennes de l'Empire ».

En grand Encyclopédie soviétique L’article sur la guerre s’intitulait « La guerre du Caucase de 1817-1864 ».

Après l'effondrement de l'URSS et la formation Fédération Russe Les tendances séparatistes se sont intensifiées dans les régions autonomes de Russie. Cela s'est reflété dans l'attitude envers les événements du Caucase du Nord (et en particulier la guerre du Caucase) et dans leur évaluation.

Dans l'ouvrage « La guerre du Caucase : leçons de l'histoire et de la modernité », présenté en mai 1994 lors d'une conférence scientifique à Krasnodar, l'historien Valery Ratushnyak parle de « Guerre russo-caucasienne, qui a duré un siècle et demi.

Dans le livre « La Tchétchénie invaincue », publié en 1997 après le premier Guerre tchétchène, la personnalité publique et politique Lema Usmanov a qualifié la guerre de 1817-1864 de « D'abord Guerre russo-caucasienne " Le politologue Viktor Chernous a souligné que la guerre du Caucase était non seulement la plus longue de l'histoire de la Russie, mais aussi la plus controversée, au point de nier ou d'affirmer l'existence de plusieurs guerres du Caucase.

Période Ermolovsky (1816-1827)

À l'été 1816, le lieutenant-général Alexeï Ermolov, qui avait gagné le respect lors des guerres avec Napoléon, fut nommé commandant du corps géorgien séparé, responsable du secteur civil dans la province du Caucase et d'Astrakhan. De plus, il fut nommé ambassadeur extraordinaire en Perse.

En 1816, Ermolov arrive dans la province du Caucase. En 1817, il voyagea six mois en Perse à la cour de Shah Feth Ali et conclut un traité russo-persan.

Sur la ligne caucasienne, la situation était la suivante : le flanc droit de la ligne était menacé par les Circassiens du Trans-Kuban, le centre par les Kabardes (Circassiens de Kabarda), et contre le flanc gauche de l'autre côté de la rivière Sunzha vivait le Tchétchènes, qui jouissaient d'une grande réputation et d'une grande autorité parmi les tribus montagnardes. Dans le même temps, les Circassiens étaient affaiblis par des conflits internes, les Kabardes étaient décimés par la peste - le danger menaçait principalement des Tchétchènes.

Après s'être familiarisé avec la situation sur la ligne caucasienne, Ermolov a esquissé un plan d'action auquel il a ensuite adhéré sans réserve. Parmi les éléments du plan d'Ermolov figuraient la coupe de clairières dans des forêts impénétrables, la construction de routes et l'érection de fortifications. En outre, il estimait qu'aucune attaque des montagnards ne pouvait rester impunie.

Ermolov a déplacé le flanc gauche de la ligne caucasienne du Terek à la Sunzha, où il a renforcé la redoute de Nazran et a aménagé la fortification de Pregradny Stan dans son cours médian en octobre 1817. En 1818, la forteresse de Grozny fut fondée dans le cours inférieur de la Sunzha. En 1819, la forteresse Vnezapnaya fut construite. Une tentative de l'attaquer par l'Avar Khan s'est soldée par un échec complet.

En décembre 1819, Ermolov se rendit au village d'Akusha, au Daghestan. Après une courte bataille, la milice Akushin a été vaincue et la population de la société libre Akushin a prêté serment d'allégeance à l'empereur russe.

Au Daghestan, les montagnards qui menaçaient le Shamkhalate annexé à l’empire de Tarkov furent pacifiés.

En 1820, l'armée cosaque de la mer Noire (jusqu'à 40 000 personnes) fut incluse dans le corps géorgien séparé, rebaptisé corps caucasien séparé et renforcée.

En 1821, la forteresse Burnaya a été construite à Tarkov Shamkhalate, non loin de la côte de la mer Caspienne. De plus, pendant la construction, les troupes d'Avar Khan Akhmet, qui tentaient d'interférer avec les travaux, ont été vaincues. Les possessions des princes du Daghestan, qui subirent une série de défaites en 1819-1821, furent soit transférées aux vassaux russes et subordonnées aux commandants russes, soit liquidées.

Sur le flanc droit de la ligne, les Circassiens du Trans-Kuban, avec l'aide des Turcs, ont commencé à perturber davantage la frontière. Leur armée envahit les terres de l'armée de la mer Noire en octobre 1821, mais fut vaincue.

En Abkhazie, le général de division Prince Gorchakov a vaincu les rebelles près du cap Kodor et a mis le prince Dmitri Shervashidze en possession du pays.

Pour pacifier complètement Kabarda, en 1822, une série de fortifications furent construites au pied des montagnes de Vladikavkaz jusqu'au cours supérieur du Kouban. Entre autres choses, la forteresse de Naltchik fut fondée (1818 ou 1822).

En 1823-1824. Un certain nombre d'expéditions punitives ont été menées contre les Circassiens du Trans-Kuban.

En 1824, les Abkhazes de la mer Noire, rebelles contre le successeur du prince, furent contraints de se soumettre. Dmitri Shervashidze, livre. Mikhaïl Chervashidzé.

En 1825, un soulèvement éclate en Tchétchénie. Le 8 juillet, les montagnards s'emparent du poste d'Amiradzhiyurt et tentent de prendre la fortification de Gerzel. Le 15 juillet, le lieutenant-général Lisanevich l'a secouru. 318 anciens de Kumyk-Aksaev étaient rassemblés à Gerzel-aul. Le lendemain, 18 juillet, Lisanevich et le général Grekov ont été tués par le mollah Kumyk Ochar-Khadzhi (selon d'autres sources, Uchur-mullah ou Uchar-Gadzhi) lors de négociations avec les anciens de Kumyk. Ochar-Khadzhi a attaqué le lieutenant-général Lisanevich avec un poignard et a également tué le général Grekov, non armé, avec un couteau dans le dos. En réponse au meurtre de deux généraux, les troupes ont tué tous les anciens Kumyk invités aux négociations.

En 1826, une clairière fut creusée à travers la forêt dense jusqu'au village de Germenchuk, qui servait de l'une des principales bases des Tchétchènes.

La côte du Kouban a recommencé à être attaquée par de grands groupes de Shapsugs et d'Abadzekhs. Les Kabardes s'inquiétaient. En 1826, une série de campagnes furent menées en Tchétchénie, avec déforestation, défrichement et pacification des villages libérés des troupes russes. Cela mit fin aux activités d'Ermolov, qui fut rappelé par Nicolas Ier en 1827 et mis à la retraite en raison de soupçons de liens avec les décembristes.

Le 11 janvier 1827, à Stavropol, une délégation de princes balkariques soumit une pétition au général George Emmanuel pour accepter la Balkarie comme citoyenneté russe.

Le 29 mars 1827, Nicolas Ier nomma l'adjudant général Ivan Paskevich commandant en chef du corps du Caucase. Au début, il s'occupa principalement des guerres avec la Perse et la Turquie. Les succès remportés dans ces guerres ont contribué à maintenir le calme extérieur.

En 1828, dans le cadre de la construction de la route militaire-Soukhoumi, la région de Karachay fut annexée.

L'émergence du mouridisme au Daghestan

En 1823, le Bukharan Khass-Muhammad apporta les enseignements soufis persans dans le Caucase, au village de Yarag (Yaryglar), Kyura Khanate et convertit Magomed de Yaragsky au soufisme. A son tour, il commença à prêcher un nouvel enseignement dans son village. Son éloquence attirait vers lui étudiants et admirateurs. Même certains mollahs ont commencé à venir à Yarag pour entendre des révélations qui étaient nouvelles pour eux. Après un certain temps, Magomed a commencé à envoyer ses partisans - des mourides avec des pions en bois à la main et une alliance de silence de mort - dans d'autres villages. Dans un pays où un enfant de sept ans ne quittait pas la maison sans un poignard à la ceinture, où un laboureur travaillait avec un fusil sur les épaules, surgirent soudain des gens seuls, non armés, qui, rencontrant des passants, frappèrent le sol trois plusieurs fois avec des sabres en bois et s'écria avec une solennité insensée : « Les musulmans sont fous ! Gazavat! Les mourides n'ont reçu qu'un seul mot ; ils ont répondu à toutes les autres questions par le silence. L'impression était extraordinaire ; ils étaient pris pour des saints protégés par le destin.

Ermolov, qui a visité le Daghestan en 1824, a appris des conversations avec le cadi d'Arakan au sujet de la secte naissante et a ordonné à Aslan Khan de Kazi-Kumukh de mettre fin aux troubles provoqués par les adeptes du nouvel enseignement, mais, distrait par d'autres questions, il n'a pas pu surveiller. l'exécution de cet ordre, à la suite de laquelle Magomed et ses mourides ont continué à enflammer l'esprit des montagnards et à proclamer la proximité de Gazavat, une guerre sainte contre les infidèles.

En 1828, lors d'une réunion de ses partisans, Magomed annonça que son disciple bien-aimé Kazi-Mulla lèverait la bannière du ghazavat contre les infidèles et le proclama immédiatement imam. Il est intéressant de noter que Magomed lui-même a vécu encore 10 ans après cela, mais n'a apparemment plus participé à la vie politique.

Kazi-Mulla

Kazi-Mulla (Shikh-Ghazi-Khan-Mukhamed) venait du village de Gimry. Jeune homme, il étudie avec le célèbre théologien arakanais Seid Effendi. Cependant, il rencontra par la suite les disciples de Magomed Yaragsky et se tourna vers un nouvel enseignement. Il a vécu avec Magomed à Yaraghi pendant une année entière, après quoi il l'a déclaré imam.

Ayant reçu le titre d'imam et la bénédiction pour la guerre contre les infidèles de Magomed Yaragsky en 1828, Kazi-Mulla retourna à Gimry, mais ne commença pas immédiatement les opérations militaires : le nouvel enseignement comptait encore peu de murids (disciples, adeptes). Kazi-Mulla commença à mener une vie ascétique, priant jour et nuit ; Il a donné des sermons à Gimry et dans les villages voisins. Son éloquence et sa connaissance des textes théologiques, selon les souvenirs des montagnards, étaient étonnantes (les leçons de Seid-Effendi n'ont pas été vaines). Il a habilement caché ses véritables objectifs : la tariqa ne reconnaît pas le pouvoir laïc, et s'il avait ouvertement déclaré qu'après la victoire il abolirait tous les khans et shamkhals du Daghestan, alors ses activités auraient immédiatement pris fin.

En un an, Gimry et plusieurs autres villages ont adopté le muridisme. Les femmes se couvraient le visage de voiles, les hommes arrêtaient de fumer et toutes les chansons se taisaient à l'exception de « La-illahi-il-Alla ». Dans d'autres villages, il gagna des fans et la renommée d'un saint.

Bientôt, les habitants du village de Karanai demandèrent à Kazi-Mulla de leur donner un cadi ; il leur envoya un de ses élèves. Cependant, ayant ressenti toute la sévérité du règne du mouridisme, les Karanaevites expulsèrent le nouveau cadi. Puis Kazi-Mulla s'est approché de Karanai avec des Gimrinites armés. Les habitants n'ont pas osé tirer sur le « saint homme » et lui ont permis d'entrer dans le village. Kazi-Mulla a puni les habitants avec des bâtons et a de nouveau installé son cadi. Cet exemple a eu un fort effet sur l'esprit du peuple : Kazi-Mulla a montré qu'il n'était plus seulement un mentor spirituel, et qu'étant entré dans sa secte, il n'était plus possible d'y revenir.

La propagation du muridisme est allée encore plus vite. Kazi-Mulla, entouré de disciples, commença à se promener dans les villages. Des milliers de personnes sont venues le voir. En chemin, il s'arrêtait souvent, comme s'il écoutait quelque chose, et lorsqu'un étudiant lui demandait ce qu'il faisait, il répondait : « J'entends le tintement des chaînes dans lesquelles sont menés les Russes devant moi. Après cela, il révéla pour la première fois à ses auditeurs les perspectives d'une future guerre avec les Russes, la prise de Moscou et d'Istanbul.

À la fin de 1829, Kazi-Mulla obéissait à Koisub, Humbert, Andia, Chirkey, Salatavia et d'autres petites sociétés du Daghestan montagneux. Cependant, le Khanat Avaria, fort et influent, qui a prêté allégeance à la Russie en septembre 1828, a refusé de reconnaître son pouvoir et d'accepter le nouvel enseignement.

Kazi-Mulla rencontra également une résistance parmi le clergé musulman. Et surtout, le mollah le plus respecté du Daghestan, Said d'Arakan, avec qui Kazi-Mulla lui-même a étudié, s'est opposé à la tariqa. Dans un premier temps, l'imam a tenté d'attirer l'ancien mentor à ses côtés, en lui offrant le titre de cadi suprême, mais il a refusé.

Debir-haji, alors élève de Kazi-mollah, plus tard Naib de Shamil, qui s'enfuit ensuite vers les Russes, fut témoin de la dernière conversation entre Saïd et Kazi-mollah.

Alors Kazi-Mulla se leva avec une grande excitation et me murmura : « Seyid est le même giaur ; "Il se trouve en face de notre route et devrait être tué comme un chien."

« Il ne faut pas violer le devoir d'hospitalité, dis-je : il vaut mieux attendre ; il peut encore reprendre ses esprits.

Ayant échoué avec le clergé existant, Kazi Mullah a décidé de créer un nouveau clergé parmi ses mourides. C’est ainsi que furent créés les « Shikhas », censés concurrencer les anciens mollahs.

Début janvier 1830, Kazi Mullah et ses mourides attaquèrent Arakan afin de s'occuper de son ancien mentor. Les Arakanais, pris par surprise, ne purent résister. Sous la menace d'extermination du village, Kazi Mullah a forcé tous les habitants à prêter serment de vivre selon la charia. Cependant, il n'a pas trouvé Said - à cette époque, il rendait visite au Kazikumykh Khan. Kazi Mullah a ordonné la destruction de tout ce qui se trouvait dans sa maison, sans exclure les vastes travaux sur lesquels le vieil homme a travaillé toute sa vie.

Cet acte a été condamné même dans les villages qui acceptaient le mouridisme, mais Kazi Mullah a capturé tous ses opposants et les a envoyés à Gimry, où ils étaient assis dans des fosses puantes. Quelques princes Kumyk y suivirent bientôt. La tentative de soulèvement à Miatlakh s'est terminée encore plus tristement : arrivé là-bas avec ses mourides, Kazi-Mulla lui-même a tiré à bout portant sur le cadi désobéissant. Des otages ont été pris parmi la population et emmenés à Gimry, qui aurait dû être responsable de l'obéissance de son peuple. Il convient de noter que cela ne se produisait plus dans les villages « de personne », mais dans les territoires du Khanat de Mehtulin et du Shamkhalate de Tarkov.

Ensuite, Kazi-Mulla a tenté d'annexer la société Akushin (Dargin). Mais le qadi d'Akusha a dit à l'imam que les Dargins suivaient déjà la charia, donc sa comparution à Akusha était totalement inutile. Le qadi Akushinsky était en même temps un dirigeant, donc Kazi-Mulla n'a pas osé entrer en guerre avec la forte société Akushinsky (une société en Documents russes s'appelait un groupe de villages habités par un seul peuple et sans dynastie dirigeante), mais décida de conquérir d'abord Avaria.

Mais les plans de Kazi-Mulla n'étaient pas destinés à se réaliser : la milice Avar, dirigée par le jeune Abu Nutsal Khan, malgré l'inégalité des forces, fit une sortie et vainquit l'armée des mourides. Les Khunzakhs les ont poursuivis toute la journée et le soir, il ne restait plus un seul mouride sur le plateau d'Avar.

Après cela, l'influence de Kazi-Mulla fut fortement ébranlée et l'arrivée de nouvelles troupes envoyées dans le Caucase après la conclusion de la paix avec l'Empire ottoman permit d'affecter un détachement pour agir contre Kazi-Mulla. Ce détachement, sous le commandement du baron Rosen, s'approcha du village de Gimry, où se trouvait la résidence de Kazi-Mulla. Cependant, dès que le détachement est apparu sur les hauteurs entourant le village, les Koisubulins (un groupe de villages le long de la rivière Koisu) ont envoyé des anciens avec une expression d'humilité prêter serment d'allégeance à la Russie. Le général Rosen considéra le serment comme sincère et revint avec son détachement sur la ligne. Kazi-Mulla a attribué le retrait du détachement russe à une aide venue d'en haut et a immédiatement appelé le peuple de Koisubulin à ne pas avoir peur des armes des infidèles, mais à se rendre hardiment à Tarki et Sudden et à agir « selon les directives de Dieu ».

Kazi-Mulla a choisi comme nouvel emplacement la région inaccessible de Chumkes-Kent (non loin de Temir-Khan-Shura), d'où il a commencé à rassembler tous les alpinistes pour combattre les infidèles. Ses tentatives pour prendre les forteresses de Burnaya et de Vnezapnaya échouèrent ; mais le mouvement du général Bekovich-Tcherkassky vers Chumkes-Kent échoua également : étant convaincu que la position fortement fortifiée était inaccessible, le général n'osa pas prendre d'assaut et se retira. Le dernier échec, grandement exagéré par les messagers des montagnes, a accru le nombre d'adhérents de Kazi-Mulla, notamment dans le centre du Daghestan.

En 1831, Kazi-Mulla prit et pilla Tarki et Kizlyar et tenta, mais sans succès, de prendre possession de Derbent avec le soutien des rebelles Tabasarans. Des territoires importants relevaient de l'autorité de l'imam. Cependant, à partir de la fin de 1831, le soulèvement commença à décliner. Les détachements de Kazi-Mulla ont été repoussés vers les montagnes du Daghestan. Attaqué le 1er décembre 1831 par le colonel Miklashevsky, il fut contraint de quitter Chumkes-Kent et se rendit de nouveau à Gimry. Nommé en septembre 1831, le commandant du corps caucasien, le baron Rosen, prend Gimry le 17 octobre 1832 ; Kazi-Mulla est mort pendant la bataille.

Sur le côté sud de la crête du Caucase, la ligne de fortifications Lezgin a été créée en 1930 pour protéger la Géorgie des raids.

Caucase occidental

Dans le Caucase occidental, en août 1830, les Ubykhs et les Sadze, dirigés par Hadji Berzek Dagomuko (Adagua-ipa), lancèrent un assaut désespéré contre le fort nouvellement érigé à Gagra. Une résistance aussi féroce obligea le général Hesse à abandonner toute avancée vers le nord. Ainsi, la bande côtière entre Gagra et Anapa est restée sous le contrôle des Caucasiens.

En avril 1831, le comte Paskevich-Erivansky fut rappelé pour réprimer le soulèvement en Pologne. A sa place ont été nommés temporairement : en Transcaucasie - le général Pankratiev, sur la ligne caucasienne - le général Velyaminov.

Sur la côte de la mer Noire, où les montagnards disposaient de nombreux points de communication avec les Turcs et de commerce des esclaves (le littoral de la mer Noire n'existait pas encore), des agents étrangers, notamment britanniques, distribuèrent des appels anti-russes parmi les tribus locales et livré des fournitures militaires. Cela obligea le baron Rosen à confier au général Velyaminov (à l'été 1834) une nouvelle expédition dans la région du Trans-Kuban pour établir une ligne de cordon jusqu'à Gelendzhik. Cela s'est terminé par la construction des fortifications d'Abinsky et de Nikolaevsky.

Gamzat-bek

Après la mort de Kazi-Mulla, l'un de ses assistants, Gamzat-bek, s'est proclamé imam. En 1834, il envahit Avaria, captura Khunzakh, extermina presque toute la famille du khan, qui adhérait à une orientation pro-russe, et songeait déjà à la conquête de tout le Daghestan, mais mourut aux mains de conspirateurs qui se vengèrent de lui. pour le meurtre de la famille du khan. Peu de temps après sa mort et la proclamation de Shamil comme troisième imam, le 18 octobre 1834, le principal bastion des Mourides, le village de Gotsatl, fut pris et détruit par un détachement du colonel Kluki-von Klugenau. Les troupes de Shamil se retirèrent d'Avaria.

Imam Chamil

Dans le Caucase oriental, après la mort de Gamzat-bek, Shamil devint le chef des mourides. L’accident est devenu le cœur de l’État de Shamil, et les trois imams du Daghestan et de la Tchétchénie étaient originaires de là.

Le nouvel imam, doté de capacités administratives et militaires, s'est rapidement révélé être un ennemi extrêmement dangereux, réunissant sous son règne certaines des tribus et des villages jusqu'alors dispersés du Caucase oriental. Déjà au début de 1835, ses forces augmentèrent tellement qu'il entreprit de punir le peuple Khunzakh pour avoir tué son prédécesseur. Temporairement installé comme dirigeant d'Avaria, Aslan Khan Kazikumukhsky a demandé d'envoyer des troupes russes pour défendre Khunzakh, et le baron Rosen a accepté sa demande en raison de l'importance stratégique de la forteresse ; mais cela impliquait la nécessité d'occuper bien d'autres points pour assurer les communications avec Khunzakh à travers des montagnes inaccessibles. La forteresse Temir-Khan-Shura, nouvellement construite sur le plan Tarkov, a été choisie comme principal bastion sur la voie de communication entre Khunzakh et la côte caspienne, et la fortification Nizovoye a été construite pour fournir une jetée à laquelle les navires approchaient d'Astrakhan. La communication entre Temir-Khan-Shura et Khunzakh était assurée par la fortification Zirani près de la rivière Avar Koisu et la tour Burunduk-Kale. Pour une communication directe entre Temir-Khan-Shura et la forteresse de Vnezapnaya, le passage Miatlinskaya sur Sulak a été construit et couvert de tours ; la route de Temir-Khan-Shura à Kizlyar était sécurisée par la fortification de Kazi-Yourt.

Shamil, consolidant de plus en plus son pouvoir, choisit comme résidence le district de Koisubu, où, sur les rives du Koisu andin, il commença à construire une fortification, qu'il appela Akhulgo. En 1837, le général Fezi occupa Khunzakh, prit le village d'Ashilty et la fortification du Vieil Akhulgo et assiégea le village de Tilitl, où Shamil s'était réfugié. Lorsque les troupes russes s'emparèrent d'une partie de ce village le 3 juillet, Shamil entama des négociations et promit de se soumettre. J'ai dû accepter son offre, car le détachement russe, qui avait subi de lourdes pertes, manquait cruellement de nourriture et, en outre, on apprenait qu'il y avait un soulèvement à Cuba.

Dans le Caucase occidental, un détachement du général Velyaminov pénétra à l'été 1837 jusqu'à l'embouchure des rivières Pshada et Vulana et y fonda les fortifications Novotroitskoye et Mikhailovskoye.

Rencontre entre le général Klugi von Klugenau et Shamil en 1837 (Grigori Gagarine)

En septembre de la même année 1837, l'empereur Nicolas Ier visita le Caucase pour la première fois et fut mécontent du fait que, malgré de nombreuses années d'efforts et de sacrifices majeurs, les troupes russes étaient encore loin d'obtenir des résultats durables dans la pacification de la région. Le général Golovine est nommé pour remplacer le baron Rosen.

En 1838, sur la côte de la mer Noire, les fortifications de Navaginskoye, Velyaminovskoye et Tenginskoye furent construites et la construction de la forteresse de Novorossiysk avec un port militaire commença.

En 1839, des opérations furent menées dans diverses zones par trois détachements. Le détachement de débarquement du général Raevsky a érigé de nouvelles fortifications sur la côte de la mer Noire (forts Golovinsky, Lazarev, Raevsky). Le détachement du Daghestan, sous le commandement du commandant du corps lui-même, s'empare le 31 mai d'une position très forte des montagnards sur les hauteurs d'Adzhiakhur et occupe le village le 3 juin. Akhty, près de laquelle une fortification a été érigée. Le troisième détachement, tchétchène, sous le commandement du général Grabbe, s'est avancé contre les principales forces de Shamil, fortifiées près du village. Argvani, sur la descente vers les Andian Kois. Malgré la force de cette position, Grabbe en prend possession, et Shamil avec plusieurs centaines de mourides se réfugie à Akhulgo, qu'il a renouvelé. Akhulgo tomba le 22 août, mais Shamil lui-même réussit à s'échapper. Les montagnards, faisant preuve d'une apparente soumission, préparaient en fait un autre soulèvement qui, au cours des trois années suivantes, maintint les forces russes dans un état de tension extrême.

Pendant ce temps, Shamil, après la défaite d'Akhulgo, avec un détachement de sept compagnons d'armes, arriva en Tchétchénie, où à partir de la fin février 1840 eut lieu un soulèvement général sous la direction de Shoaip Mullah Tsentaroyevsky, Javad Khan Darginsky, Tashev. -Khadzhi Sayasanovsky et Isa Gendergenoevsky. Après une rencontre avec les dirigeants tchétchènes Isa Gendergenoevsky et Akhberdil-Mukhammed à Urus-Martan, Shamil fut proclamé imam de Tchétchénie (7 mars 1840). Dargo est devenue la capitale de l'imamat.

Pendant ce temps, les hostilités commençaient sur la côte de la mer Noire, où les forts russes construits à la hâte étaient dans un état de délabrement et les garnisons étaient extrêmement affaiblies par les fièvres et autres maladies. Le 7 février 1840, les montagnards s'emparent du fort Lazarev et détruisent tous ses défenseurs ; Le 29 février, le même sort est arrivé à la fortification Velyaminovskoye ; Le 23 mars, après une bataille acharnée, les montagnards pénètrent dans la fortification Mikhailovskoye, dont les défenseurs se font exploser. De plus, les montagnards s'emparèrent (le 1er avril) du fort Nikolaev ; mais leurs entreprises contre le fort Navaginsky et la fortification Abinsky échouèrent.

Sur le flanc gauche, la tentative prématurée de désarmer les Tchétchènes a provoqué une colère extrême parmi eux. En décembre 1839 et janvier 1840, le général Pullo mena des expéditions punitives en Tchétchénie et détruisit plusieurs villages. Au cours de la deuxième expédition, le commandement russe a exigé la remise d'un canon de 10 maisons, ainsi que d'un otage de chaque village. Profitant du mécontentement de la population, Chamil souleva les Ichkériens, les Aukhovites et d'autres sociétés tchétchènes contre les troupes russes. Les troupes russes sous le commandement du général Galafeev se sont limitées à des recherches dans les forêts de Tchétchénie, ce qui a coûté de nombreuses personnes. C'était particulièrement sanglant sur la rivière. Valérik (11 juillet). Alors que le général Galafeev se promenait dans la Petite Tchétchénie, Shamil et les troupes tchétchènes soumirent Salatavia à son pouvoir et envahirent Avaria début août, où il conquit plusieurs villages. Avec l'arrivée de l'aîné des sociétés montagnardes du Koisu andin, le célèbre Kibit-Magoma, sa force et son esprit d'entreprise augmentèrent énormément. À l’automne, toute la Tchétchénie était déjà du côté de Shamil et les moyens de la ligne caucasienne se révélaient insuffisants pour le combattre avec succès. Les Tchétchènes commencèrent à attaquer les troupes tsaristes sur les rives du Terek et faillirent capturer Mozdok.

Sur le flanc droit, à la chute, une nouvelle ligne fortifiée le long du Labe était sécurisée par les forts Zassovsky, Makhoshevsky et Temirgoevsky. Les fortifications Velyaminovskoye et Lazarevskoye ont été restaurées sur le littoral de la mer Noire.

En 1841, des émeutes éclatent à Avaria, provoquées par Hadji Murad. Un bataillon doté de 2 canons de montagne fut envoyé pour les pacifier, sous le commandement du Général. Bakounine a échoué au village de Tselmes, et le colonel Passek, qui a pris le commandement après Bakounine mortellement blessé, n'a réussi qu'avec difficulté à retirer les restes du détachement à Khunza. Les Tchétchènes ont attaqué la route militaire géorgienne et ont pris d'assaut la colonie militaire d'Alexandrovskoye, et Shamil lui-même s'est approché de Nazran et a attaqué le détachement du colonel Nesterov qui s'y trouvait, mais n'a pas réussi et s'est réfugié dans les forêts de Tchétchénie. Le 15 mai, les généraux Golovin et Grabbe ont attaqué et pris la position de l'imam près du village de Chirkey, après quoi le village lui-même a été occupé et la fortification Evgenievskoye a été fondée à proximité. Shamil réussit néanmoins à étendre son pouvoir aux sociétés montagnardes de la rive droite du fleuve. Avar Koisu, les mourides ont de nouveau capturé le village de Gergebil, ce qui a bloqué l'entrée des possessions de Mekhtulin ; Les communications entre les forces russes et Avaria ont été temporairement interrompues.

Au printemps 1842, expédition du général. Fezi a quelque peu amélioré la situation à Avaria et Koisubu. Shamil a tenté d'agiter le sud du Daghestan, mais en vain. Ainsi, l'ensemble du territoire du Daghestan n'a jamais été annexé à l'Imamat.

L'armée de Shamil

Sous Shamil, une similitude s'est créée armée régulière — Murtazeki(cavalerie) et au fond(infanterie). DANS heure habituelle le nombre de troupes de l'imamat s'élevait à 15 000 personnes, quantité maximale avec un assemblage total - 40 000. L'artillerie de l'Imamat comptait 50 canons, dont la plupart ont été capturés (au fil du temps, les montagnards ont créé leurs propres usines pour la production de canons et d'obus, mais ils étaient inférieurs aux produits européens et russes).

Selon les données du Tchétchène Naib Shamil Yusuf Haji Safarov, l'armée de l'imamat était composée de milices Avar et tchétchènes. Les Avars ont fourni à Shamil 10 480 soldats, qui représentaient 71,10 % de l'armée totale. Les Tchétchènes représentaient 28,90%, avec un effectif total de 4 270 soldats.

Bataille d'Ichkera (1842)

En mai 1842, 4 777 soldats tchétchènes accompagnés de l'imam Shamil entreprirent une campagne contre Kazi-Kumukh au Daghestan. Profitant de leur absence, le 30 mai, l'adjudant général P.H. Grabbe avec 12 bataillons d'infanterie, une compagnie de sapeurs, 350 cosaques et 24 canons partent de la forteresse de Gerzel-aul en direction de la capitale de l'imamat, Dargo. Le détachement royal de dix mille hommes était opposé, selon A. Zisserman, « selon les estimations les plus généreuses, jusqu'à un millier et demi » d'Ichkerin et d'Aukhov Tchétchènes.

Dirigés par Shoaip-Mullah Tsentaroevsky, les montagnards se préparaient au combat. Naibs Baysungur et Soltamurad ont organisé les Benoévites pour construire des décombres, des embuscades, des fosses et préparer des provisions, des vêtements et du matériel militaire. Shoaip a ordonné aux Andiens gardant la capitale de Shamil Dargo de détruire la capitale à l'approche de l'ennemi et d'emmener tout le peuple dans les montagnes du Daghestan. Le Naib de la Grande Tchétchénie Javatkhan, grièvement blessé lors d'une des récentes batailles, a été remplacé par son assistant Suaib-Mullah Ersenoevsky. Les Tchétchènes d'Aukhov étaient dirigés par le jeune Naib Ulubiy-Mullah.

Arrêté par la résistance acharnée des Tchétchènes dans les villages de Belgata et Gordali, dans la nuit du 2 juin, le détachement de Grabbe a commencé à battre en retraite. Les troupes tsaristes ont perdu 66 officiers et 1 700 soldats tués et blessés au cours de la bataille. Les montagnards ont perdu jusqu'à 600 personnes tuées et blessées. 2 canons et presque toutes les réserves militaires et alimentaires des troupes tsaristes ont été capturés.

Le 3 juin, Chamil, ayant pris connaissance du mouvement russe vers Dargo, retourna vers Itchkérie. Mais lorsque l’imam est arrivé, tout était déjà fini.

L'issue malheureuse de cette expédition remonta considérablement le moral des rebelles et Shamil commença à recruter des troupes avec l'intention d'envahir Avaria. Grabbe, ayant appris cela, s'y installa avec un nouveau et fort détachement et captura le village d'Igali au combat, mais se retira ensuite d'Avaria, où seule la garnison russe resta à Khunzakh. Le résultat global des actions de 1842 n'était pas satisfaisant et déjà en octobre, l'adjudant général Neidgardt fut nommé pour remplacer Golovine.

Les échecs des troupes russes ont répandu dans les plus hautes sphères gouvernementales la conviction que les actions offensives étaient vaines, voire nuisibles. Cette opinion était particulièrement soutenue par le ministre de la Guerre de l'époque, Prince. Chernyshev, qui visita le Caucase à l’été 1842 et fut témoin du retour du détachement de Grabbe des forêts d’Ichkerin. Impressionné par cette catastrophe, il convainc le tsar de signer un décret interdisant toute expédition pour 1843 et ordonnant de se limiter à la défense.

Cette inaction forcée des troupes russes enhardit l'ennemi et les attaques sur la ligne redevinrent plus fréquentes. Le 31 août 1843, l'Imam Shamil s'empara du fort du village. Untsukul, détruisant le détachement qui allait au secours des assiégés. Dans les jours suivants, plusieurs autres fortifications tombèrent et le 11 septembre, Gotsatl fut prise, ce qui interrompit la communication avec Temir Khan-Shura. Du 28 août au 21 septembre, les pertes des troupes russes s'élèvent à 55 officiers, plus de 1 500 grades inférieurs, 12 canons et d'importants entrepôts : les fruits de nombreuses années d'efforts ont été perdus, les sociétés montagnardes longtemps soumises ont été coupées des forces russes. et le moral des troupes était miné. Le 28 octobre, Shamil encercle la fortification de Gergebil, qu'il ne parvient à prendre que le 8 novembre, alors que seuls 50 défenseurs restent en vie. Des détachements de montagnards, dispersés dans toutes les directions, interrompirent presque toutes les communications avec Derbent, Kizlyar et le flanc gauche de la ligne ; Les troupes russes à Temir Khan-Shura ont résisté au blocus qui a duré du 8 novembre au 24 décembre.

À la mi-avril 1844, les troupes daghestanaises de Shamil, dirigées par Hadji Murad et Naib Kibit-Magom, s'approchèrent de Kumykh, mais le 22, elles furent complètement vaincues par le prince Argutinsky, près du village. Margi. À cette époque, Shamil lui-même fut vaincu près du village d'Andreevo, où le rencontra le détachement du colonel Kozlovsky, et près du village de Gilli, les montagnards du Daghestan furent vaincus par le détachement de Passek. Sur la ligne Lezgin, l'Elisu Khan Daniel Bek, jusqu'alors fidèle à la Russie, s'est indigné. Un détachement du général Schwartz fut envoyé contre lui, qui dispersa les rebelles et s'empara du village d'Ilisu, mais le khan lui-même réussit à s'échapper. Les actions des principales forces russes ont été couronnées de succès et se sont terminées par la prise du district de Dargin au Daghestan (Akusha, Khadzhalmakhi, Tsudahar) ; puis commença la construction de la ligne tchétchène avancée, dont le premier maillon était la fortification Vozdvizhenskoye, sur le fleuve. Argoun. Sur le flanc droit, l'assaut des montagnards contre la fortification de Golovinskoye est brillamment repoussé dans la nuit du 16 juillet.

À la fin de 1844, un nouveau commandant en chef, le comte Vorontsov, fut nommé dans le Caucase.

Campagne Dargin (Tchétchénie, mai 1845)

En mai 1845, l'armée tsariste envahit l'Imamat en plusieurs grands détachements. Au début de la campagne, 5 détachements ont été créés pour des actions dans différentes directions. Tchétchène était dirigé par le général Liders, le Daghestanski par le prince Beibutov, Samursky par Argutinsky-Dolgorukov, Lezginsky par le général Schwartz, Nazranovsky par le général Nesterov. Les principales forces se déplaçant vers la capitale de l'Imamat étaient dirigées par le commandant en chef de l'armée russe dans le Caucase, le comte M. S. Vorontsov.

Sans rencontrer de résistance sérieuse, le détachement fort de 30 000 hommes traversa le Daghestan montagneux et envahit Andia le 13 juin. Au moment de quitter Andia pour Dargo, l'effectif total du détachement était de 7 940 fantassins, 1 218 cavaliers et 342 artilleurs. La bataille de Dargin a duré du 8 au 20 juillet. Selon les données officielles, lors de la bataille de Dargin, les troupes tsaristes ont perdu 4 généraux, 168 officiers et jusqu'à 4 000 soldats.

De nombreux futurs chefs militaires et hommes politiques célèbres participèrent à la campagne de 1845 : gouverneur du Caucase en 1856-1862. et le maréchal Prince A.I. Baryatinsky ; Commandant en chef du district militaire du Caucase et commandant en chef de l'unité civile du Caucase en 1882-1890. le prince A.M. Dondukov-Korsakov ; agissant comme commandant en chef en 1854 avant l'arrivée du comte N.N. Muravyov dans le Caucase, le prince V.O. Bebutov ; célèbre général militaire du Caucase, chef d'état-major en 1866-1875. le comte FL Heyden ; gouverneur militaire, tué à Kutaisi en 1861, le prince A.I. Gagarine ; commandant du régiment Shirvan, le prince S. I. Vasilchikov ; adjudant général, diplomate en 1849, 1853-1855, comte K. K. Benckendorff (grièvement blessé lors de la campagne de 1845) ; le général de division E. von Schwarzenberg ; lieutenant-général baron N.I. Delvig ; N.P. Beklemishev, un excellent dessinateur qui a laissé de nombreux croquis après son voyage à Dargo, également connu pour ses bons mots et ses jeux de mots ; le prince E. Wittgenstein ; Prince Alexandre de Hesse, major général et autres.

Sur le littoral de la mer Noire, à l'été 1845, les montagnards tentèrent de s'emparer des forts Raevsky (24 mai) et Golovinsky (1er juillet), mais furent repoussés.

Depuis 1846, des actions ont été menées sur le flanc gauche visant à renforcer le contrôle sur les terres occupées, à ériger de nouvelles fortifications et des villages cosaques et à préparer de nouveaux mouvements dans les profondeurs des forêts tchétchènes en coupant de larges clairières. Victoire du livre Bebutov, qui a arraché aux mains de Shamil le village inaccessible de Kutish, qu'il venait d'occuper (actuellement inclus dans le district de Levashinsky au Daghestan), a abouti à un apaisement complet de la plaine de Kumyk et de ses contreforts.

Sur le littoral de la mer Noire, les Ubykhs, comptant jusqu'à 6 000 personnes, ont lancé le 28 novembre une nouvelle attaque désespérée contre le fort Golovinsky, mais ont été repoussés avec de gros dégâts.

En 1847, le prince Vorontsov assiégea Gergebil, mais en raison de la propagation du choléra parmi les troupes, il dut battre en retraite. Fin juillet, il entreprend le siège du village fortifié de Salta qui, malgré l'importante arme de siège des troupes qui avancent, tient bon jusqu'au 14 septembre, date à laquelle il est dégagé par les montagnards. Ces deux entreprises ont coûté aux troupes russes environ 150 officiers et plus de 2 500 grades inférieurs hors de combat.

Les troupes de Daniel Bek envahirent la région de Jaro-Belokan, mais le 13 mai elles furent complètement défaites au village de Chardakhly.

À la mi-novembre, les alpinistes du Daghestan ont envahi Kazikumukh et ont brièvement capturé plusieurs villages.

En 1848, un événement marquant fut la prise de Gergebil (7 juillet) par le prince Argutinsky. En général, depuis longtemps, il n'y a pas eu autant de calme dans le Caucase que cette année ; Ce n'est que sur la ligne Lezgin que des alarmes fréquentes se sont répétées. En septembre, Shamil a tenté de s'emparer de la fortification d'Akhta sur Samur, mais il a échoué.

En 1849, siège du village de Chokha, entrepris par Prince. Argutinsky, coûta de lourdes pertes aux troupes russes, mais sans succès. Depuis la ligne Lezgin, le général Chilyaev a mené avec succès une expédition dans les montagnes, qui s'est soldée par la défaite de l'ennemi près du village de Khupro.

En 1850, la déforestation systématique en Tchétchénie se poursuit avec la même persistance et s'accompagne d'affrontements plus ou moins graves. Cette ligne de conduite a contraint de nombreuses sociétés hostiles à déclarer leur soumission inconditionnelle.

Il fut décidé d'adhérer au même système en 1851. Sur le flanc droit, une offensive fut lancée vers la rivière Belaya afin d'y déplacer la ligne de front et de retirer aux Abadzekhs hostiles les terres fertiles entre cette rivière et Laba ; en outre, l'offensive dans cette direction a été provoquée par l'apparition dans le Caucase occidental de Naib Shamil, Mohammed-Amin, qui a rassemblé de grands groupes pour des raids sur les colonies russes près de Labino, mais a été vaincu le 14 mai.

L'année 1852 est marquée par des actions brillantes en Tchétchénie sous la direction du commandant du flanc gauche, Prince. Baryatinsky, qui a pénétré dans des abris forestiers jusqu'alors inaccessibles et détruit de nombreux villages hostiles. Ces succès n'ont été éclipsés que par l'expédition infructueuse du colonel Baklanov au village de Gordali.

En 1853, les rumeurs d'une rupture imminente avec la Turquie suscitent de nouveaux espoirs parmi les montagnards. Shamil et Mohammed-Amin, les Naib de Circassie et de Kabardie, ayant rassemblé les anciens des montagnes, leur annonçaient les firmans reçus du sultan, ordonnant à tous les musulmans de se rebeller contre l'ennemi commun ; ils ont parlé de l'arrivée imminente des troupes turques en Balkarie, en Géorgie et en Kabarda et de la nécessité d'agir de manière décisive contre les Russes, prétendument affaiblis par l'envoi de la plupart de leurs forces militaires aux frontières turques. Cependant, l'esprit de la masse des montagnards était déjà tombé si bas à cause d'une série d'échecs et d'un appauvrissement extrême que Shamil ne pouvait que les soumettre à sa volonté par des châtiments cruels. Le raid qu'il avait prévu sur la ligne Lezgin s'est soldé par un échec complet et Mohammed-Amin avec un détachement de montagnards du Trans-Kuban a été vaincu par un détachement du général Kozlovsky.

Avec le début de la guerre de Crimée, le commandement des troupes russes a décidé de maintenir une ligne d'action essentiellement défensive sur tous les points du Caucase ; cependant, le défrichement des forêts et la destruction des réserves alimentaires de l'ennemi se sont poursuivis, quoique dans une mesure plus limitée.

En 1854, le chef de l'armée turque anatolienne entame des négociations avec Shamil, l'invitant à le rejoindre depuis le Daghestan. Fin juin, Shamil et les montagnards du Daghestan envahissent la Kakhétie ; Les montagnards réussirent à ravager le riche village de Tsinondal, à capturer la famille de son souverain et à piller plusieurs églises, mais après avoir appris l'approche des troupes russes, ils se retirèrent. La tentative de Shamil de prendre possession du paisible village d'Istisu a échoué. Sur le flanc droit, l'espace entre Anapa, Novorossiysk et les embouchures du Kouban est abandonné par les troupes russes ; Les garnisons du littoral de la mer Noire ont été transférées en Crimée au début de l'année et des forts et d'autres bâtiments ont explosé. Livre Vorontsov a quitté le Caucase en mars 1854, transférant le contrôle au général. Read, et au début de 1855, le général fut nommé commandant en chef dans le Caucase. Mouravyov. Le débarquement des Turcs en Abkhazie, malgré la trahison de son souverain, le Prince. Shervashidze n’a eu aucune conséquence néfaste pour la Russie. À la conclusion de la paix de Paris, au printemps 1856, il fut décidé d'utiliser les troupes opérant en Turquie asiatique et, en renforçant avec elles le corps du Caucase, de commencer la conquête définitive du Caucase.

Bariatinski

Le nouveau commandant en chef, le prince Baryatinsky, tourna sa principale attention vers la Tchétchénie, dont il confia la conquête au chef de l'aile gauche de la ligne, le général Evdokimov, un Caucasien âgé et expérimenté ; mais dans d'autres parties du Caucase, les troupes ne restèrent pas inactives. En 1856 et 1857 Les troupes russes obtinrent les résultats suivants : la vallée d'Adagum fut occupée sur l'aile droite de la ligne et la fortification de Maykop fut construite. Sur l'aile gauche, la soi-disant « route russe », allant de Vladikavkaz, parallèle à la crête des Montagnes Noires, jusqu'à la fortification de Kurinsky sur le plan Kumyk, est entièrement achevée et renforcée par des fortifications nouvellement construites ; de larges clairières ont été creusées dans toutes les directions ; la masse de la population hostile de Tchétchénie a été poussée au point de devoir se soumettre et se déplacer vers des zones ouvertes, sous le contrôle de l'État ; Le quartier d'Aukh est occupé et une fortification a été érigée en son centre. Au Daghestan, Salatavia est enfin occupée. Plusieurs nouveaux villages cosaques ont été créés le long de Laba, Urup et Sunzha. Les troupes sont partout proches des lignes de front ; l'arrière est sécurisé ; de vastes étendues des meilleures terres sont coupées de la population hostile et, ainsi, une part importante des ressources nécessaires au combat est arrachée aux mains de Shamil.

Sur la ligne Lezgin, du fait de la déforestation, les raids prédateurs ont cédé la place aux petits larcins. Sur la côte de la mer Noire, l'occupation secondaire de Gagra a marqué le début de la protection de l'Abkhazie contre les incursions des tribus circassiennes et contre la propagande hostile. Les actions de 1858 en Tchétchénie ont commencé avec l'occupation des gorges de la rivière Argun, considérées comme imprenables, où Evdokimov a ordonné la construction d'une forte fortification appelée Argunsky. En remontant la rivière, il atteint, fin juillet, les villages de la société Chatoïevski ; dans le cours supérieur de l'Argoun, il fonda une nouvelle fortification - Evdokimovskoye. Shamil a tenté de détourner l'attention en sabotant Nazran, mais a été vaincu par le détachement du général Mishchenko et a à peine réussi à sortir de la bataille sans tomber dans une embuscade (en raison du grand nombre de troupes tsaristes), mais l'a évité grâce à Naib Beta Achkhoevsky qui a réussi à l'aider, à briser l'encerclement et à se rendre dans la partie encore inoccupée des gorges d'Argun. Convaincu que son pouvoir y était complètement ébranlé, il se retira à Vedeno, sa nouvelle résidence. Le 17 mars 1859, le bombardement de ce village fortifié commença et le 1er avril il fut pris d'assaut.

Shamil est allé au-delà du Koisu andin. Après la prise de Veden, trois détachements se dirigent concentriquement vers la vallée andine de Koisu : Daghestan, Tchétchène (anciens naibs et guerres de Shamil) et Lezgin. Shamil, qui s'est temporairement installé dans le village de Karata, a fortifié le mont Kilitl et a recouvert la rive droite du Koisu andin, en face de Conkhidatl, de solides décombres de pierre, confiant leur défense à son fils Kazi-Magoma. En cas de résistance énergique de ces derniers, forcer le passage à cet endroit coûterait d'énormes sacrifices ; mais il fut contraint de quitter sa position forte à la suite de l'entrée sur son flanc des troupes du détachement du Daghestan, qui effectuèrent une traversée remarquablement courageuse à travers le Koisu andin au niveau de la région de Sagytlo. Voyant le danger menaçant de partout, l'imam se rendit au mont Gunib, où Shamil avec 500 mourides se fortifia comme dans le dernier et imprenable refuge. Le 25 août, Gounib fut pris d'assaut, contraint par le fait que 8 000 soldats se trouvaient tout autour sur toutes les collines, dans tous les ravins, Shamil lui-même se rendit au prince Baryatinsky.

Achèvement de la conquête de la Circassie (1859-1864)

La capture de Gunib et la capture de Shamil pourraient être considérées comme le dernier acte de la guerre dans le Caucase oriental ; mais la Circassie occidentale, qui occupait toute la partie occidentale du Caucase, adjacente à la mer Noire, n'avait pas encore été conquise. Il fut décidé de mener ainsi la dernière étape de la guerre en Circassie occidentale : les Circassiens devaient se soumettre et se déplacer vers les endroits qui leur étaient indiqués dans la plaine ; sinon, ils étaient poussés plus loin dans les montagnes arides, et les terres qu'ils laissaient derrière eux étaient peuplées de villages cosaques ; enfin, après avoir repoussé les montagnards des montagnes vers le bord de la mer, ils pouvaient soit se déplacer vers la plaine, sous la surveillance des Russes, soit se diriger vers la Turquie, où il était censé leur apporter une éventuelle assistance. En 1861, à l'initiative des Ubykhs, le parlement circassien « Grande et Libre Session » fut créé à Sotchi. Les Ubykhs, Shapsugs, Abadzekhs et Dzhigets (Sadzys) cherchaient à unir les Circassiens « en une seule immense vague ». Une délégation parlementaire spéciale dirigée par Ismail Barakai Dziash s'est rendue dans plusieurs pays européens. Des actions contre les petits là-bas forces armées s'éternisa jusqu'à la fin de 1861, lorsque toutes les tentatives de résistance furent finalement réprimées. Ce n'est qu'alors qu'il fut possible de lancer des opérations décisives sur l'aile droite, dont la direction fut confiée au conquérant de la Tchétchénie, Evdokimov. Ses troupes étaient divisées en 2 détachements : l'un, Adagumsky, opérait au pays des Shapsugs, l'autre - du Laba et du Belaya ; un détachement spécial fut envoyé pour opérer dans le cours inférieur du fleuve. Pshish. En automne et en hiver, des villages cosaques s'établissent dans la région de Natukhai. Les troupes opérant en direction de Laba ont achevé la construction des villages entre Laba et Belaya et ont coupé tout l'espace des contreforts entre ces rivières avec des clairières, ce qui a obligé les communautés locales à se déplacer en partie vers la plaine, en partie pour dépasser le col de la Gamme principale.

Fin février 1862, le détachement d’Evdokimov se dirigea vers la rivière. Pshekha, auquel, malgré la résistance obstinée des Abadzekhs, une clairière a été creusée et une route pratique a été tracée. Toutes les personnes vivant entre les rivières Khodz et Belaya ont reçu l'ordre de se déplacer immédiatement vers Kouban ou Laba, et en 20 jours (du 8 au 29 mars), jusqu'à 90 villages ont été réinstallés. Fin avril, Evdokimov, après avoir traversé les Montagnes Noires, descendit dans la vallée de Dakhovskaya par une route que les alpinistes considéraient comme inaccessible aux Russes et y installa un nouveau village cosaque, fermant la ligne Belorechenskaya. Le mouvement des Russes au plus profond de la région du Trans-Kouban se heurta partout à la résistance désespérée des Abadzekhs, soutenus par les Ubykhs et les tribus abkhazes des Sadz (Dzhigets) et d'Akhchipshu, qui ne furent cependant pas couronnées de succès sérieux. Le résultat des actions d'été et d'automne de 1862 de la part de Belaya fut le fort établissement des troupes russes dans l'espace limité à l'ouest par pp. Pshish, Pshekha et Kurdzhips.

Carte de la région du Caucase (1801-1813). Compilé au département d'histoire militaire du quartier général du district militaire du Caucase par le lieutenant-colonel V.I. Tomkeev. Tiflis, 1901. (Le nom « terres des peuples montagnards » fait référence aux terres des Circassiens occidentaux [Circassiens]).

Au début de 1863, les seuls opposants à la domination russe dans tout le Caucase étaient les sociétés montagnardes du versant nord de la chaîne principale, d'Adagum à Belaya, et les tribus des Shapsugs côtiers, des Ubykhs, etc., qui vivaient dans la région. espace étroit entre la côte maritime, le versant sud de la chaîne principale et la vallée de l'Aderba et de l'Abkhazie. La conquête finale du Caucase fut menée par le grand-duc Mikhaïl Nikolaïevitch, nommé gouverneur du Caucase. En 1863, les actions des troupes de la région du Kouban. aurait dû consister à étendre simultanément la colonisation russe de la région des deux côtés, en s'appuyant sur les lignes Belorechensk et Adagum. Ces actions ont connu un tel succès qu’elles ont mis les alpinistes du nord-ouest du Caucase dans une situation désespérée. Dès le milieu de l'été 1863, beaucoup d'entre eux commencèrent à s'installer en Turquie ou vers le versant sud de la crête ; la plupart d'entre eux se sont soumis, de sorte qu'à la fin de l'été, le nombre d'immigrants installés par avion dans le Kouban et à Laba a atteint 30 000 personnes. Début octobre, les anciens Abadzekh sont venus à Evdokimov et ont signé un accord selon lequel tous leurs compatriotes qui souhaitaient accepter la citoyenneté russe s'engageaient au plus tard le 1er février 1864 à commencer à s'installer dans les lieux indiqués par lui ; les autres ont eu 2 mois et demi pour s'installer en Turquie.

La conquête du versant nord de la crête est achevée. Il ne restait plus qu'à se déplacer vers le versant sud-ouest pour, en descendant vers la mer, dégager la bande côtière et la préparer au peuplement. Le 10 octobre, les troupes russes gravirent jusqu'au col et occupèrent le même mois les gorges de la rivière. Pshada et l'embouchure de la rivière. Joubgi. Dans le Caucase occidental, les restes des Circassiens du versant nord ont continué à se déplacer vers la Turquie ou la plaine du Kouban. Dès la fin février, des actions ont commencé sur le versant sud, qui se sont terminées en mai. Les masses de Circassiens ont été poussées vers le bord de la mer et transportées vers la Turquie par les navires turcs arrivant. Le 21 mai 1864, dans le village de montagne de Kbaade, dans le camp des colonnes russes unies, en présence du Grand-Duc Commandant en chef, une prière d'action de grâce fut servie à l'occasion de la victoire.

Mémoire

Le 21 mai est le jour du souvenir des Circassiens (Circassiens) - victimes de la guerre du Caucase, créé en 1992 par le Conseil suprême de la KBSSR et est un jour chômé.

En mars 1994, à Karachay-Tcherkessie, par résolution du Présidium du Conseil des ministres de Karachay-Tcherkessie, la république a institué la « Journée du souvenir des victimes de la guerre du Caucase », célébrée le 21 mai.

Conséquences

La Russie, au prix d'importantes effusions de sang, a réussi à réprimer la résistance armée des montagnards, ce qui a forcé des centaines de milliers de montagnards qui n'acceptaient pas le pouvoir russe à quitter leurs foyers et à s'installer en Turquie et au Moyen-Orient. . En conséquence, une importante diaspora d’immigrants du Caucase du Nord s’y est formée. La plupart d'entre eux sont des Adyghe-Circassiens, des Abazins et des Abkhazes d'origine. La plupart de ces peuples ont été contraints de quitter le territoire du Caucase du Nord.

Une paix fragile s'est établie dans le Caucase, facilitée par la consolidation de la Russie en Transcaucasie et l'affaiblissement des possibilités pour les musulmans du Caucase de recevoir le soutien financier et armé de leurs coreligionnaires. Le calme dans le Caucase du Nord était assuré par la présence d'une armée cosaque bien organisée, entraînée et armée.

Malgré le fait que, selon l'historien A. S. Orlov, "Le Caucase du Nord, comme la Transcaucasie, n'est pas devenu une colonie de l'Empire russe, mais en est devenu partie intégrante sur un pied d'égalité avec les autres peuples", l'une des conséquences de la guerre du Caucase fut la russophobie, qui s'est répandue parmi les peuples du Caucase. Dans les années 1990, la guerre du Caucase a également été utilisée par les idéologues wahhabites comme un argument puissant dans la lutte contre la Russie.

Caucase du Nord : causes de la confrontation armée

1. Causes de la guerre du Caucase de 1817-1864.

La complexité du problème tchétchène, toute sa profondeur et sa gravité, sont principalement dues aux particularités du passé historique du peuple tchétchène.

Les Tchétchènes sont un ancien peuple caucasien aux traditions tribales solidement établies. Ces traditions tribales, ou comme on les appelle aussi traditions teip, sont des relations basées sur les principes de la vendetta et de l'unité du clan familial.

La base de l'activité économique des Tchétchènes était l'élevage et l'agriculture. DANS début du moyen âge La plupart des régions de plaine de Tchétchénie faisaient partie du premier État féodal d'Alanie, tandis que les montagnes étaient habitées par les tribus Nokhchi - les ancêtres directs des Tchétchènes et des Ingouches. Ce n'est qu'au début du XVIIIe siècle que le nom « Tchétchènes » (du village tchétchène) fut attribué à la tribu Nokhchi. Auparavant, les Tchétchènes et les Ingouches constituaient le peuple Vainakh, et ces peuples, comme les Russes, ont également souffert des mêmes raids dévastateurs des Mongols-Tatars, et à la fin du 14ème siècle, les troupes de Timur ont envahi le territoire de la Tchétchénie, et quelque part au même moment, la Tchétchénie a commencé à pénétrer depuis la Géorgie, le christianisme et à partir du XVIe siècle, l'islam, venu du Daghestan, a commencé à se propager.

À la demande des princes kabardes, les Cosaques russes commencèrent à s'installer dans un certain nombre de zones appartenant à leurs possessions, à savoir les zones plates, sur les pentes de la chaîne de Tersky et le long du Terek, et au milieu du XVIe siècle, ils formèrent des colonies indépendantes. colonies là-bas. Et cette mesure n'a pas été prise par les princes kabardes en vain : ils ont vu en Russie un protecteur derrière le dos duquel ils pouvaient se cacher des attaques des Tatars de Crimée et des Turcs, c'est-à-dire Depuis l’époque d’Ivan le Terrible, ces terres font désormais partie de la citoyenneté russe. En 1559 La première forteresse russe de Tarki a été construite sur la rivière Sunzha et les troupes russes ont mené à plusieurs reprises des opérations militaires pour protéger le Caucase du Nord des invasions du sultan turc et du khan de Crimée. Autrement dit, nous pouvons considérer qu'à cette époque, au moment de la colonisation de la Tchétchénie par les Cosaques et de la construction de forteresses, il n'y avait aucune contradiction, aucune guerre de libération nationale n'était prévue, au contraire, des liens culturels et économiques avec Russie. Beaucoup ont même commencé à quitter les régions montagneuses pour les plaines ; tous les migrants sont devenus citoyens russes.

Et seulement en 1775. la montée de la lutte de libération nationale a commencé dans le Caucase du Nord, provoquée par le désir des Tchétchènes, des Kabardes et des Daghestanais d'éduquer les leurs, système gouvernemental, à laquelle le tsar russe n'a pas pu donner son feu vert. Cette résistance était dirigée par l'Ushurma tchétchène, qui reçut plus tard le titre de Cheikh Mansur. La résistance armée aux troupes russes n'a été offerte que dans la partie montagneuse de la Tchétchénie, et cette résistance a été menée avec le soutien actif de l'Empire ottoman, qui avait déjà à l'époque ses propres projets de grande envergure dans cette région. Mais cette confrontation n’a pas été longue ni à grande échelle. En 1781, les anciens tchétchènes acceptèrent volontairement la citoyenneté russe et, en début XIX siècle, presque tout le territoire de la Tchétchénie menait une vie paisible.

L'histoire sait que la guerre du Caucase a commencé en 1817 et a duré près de cinquante ans (1817-1864). Du Caucase à la Russie et à sa lutte contre l'expansion turque et iranienne dans cette région. Après la transition vers la citoyenneté russe de la Géorgie (1801-1810 ) et l'Azerbaïdjan (1803-1813), l'annexion des terres qui les séparaient de la Russie est devenue la tâche militaro-politique la plus importante du gouvernement russe. Dans la première étape, la guerre du Caucase a coïncidé avec la guerre russo-iranienne de 1826-1828 et les guerres russo-turques de 1828-1829, qui ont nécessité le détournement des principales forces des troupes russes pour combattre l'Iran et la Turquie. La prochaine étape de la guerre du Caucase est associée à l'expansion de sa portée en raison du mouvement des alpinistes apparu en La Tchétchénie et le Daghestan sous le drapeau de Gazavat (le soi-disant « Jihad » est un mot d'origine arabe, signifiant littéralement diligence, effort, zèle), la lutte avec un dévouement total pour la foi et le triomphe de l'Islam, l'une des principales responsabilités de la communauté musulmane.

« Jihad » a plusieurs significations :

« Jihad du cœur » (lutte contre ses mauvais penchants) ;

« Jihad de la main » (punition des criminels) ;

« Jihad de l’épée » (lutte armée contre les « infidèles »), c’est-à-dire Le « Jihad de l’épée » ou « ghazavat » constitue la base idéologique sur laquelle mener une guerre de libération nationale.

L'histoire sait qu'au stade final de 1859-1864. La résistance des montagnards fut néanmoins brisée et tout le Caucase fut complètement annexé à la Russie.

Ceux. De ce qui précède, on peut affirmer que la guerre du Caucase de 1817-1864. conditionnellement divisé en trois étapes et la raison principale de cette guerre de la part de la Russie est la désobéissance des peuples des montagnes à l'autocratie russe, et du côté des Tchétchènes, c'est une guerre de libération nationale. On sait que les peuples du Caucase sont courageux, décisifs, épris de liberté, ne s'humilient jamais devant l'ennemi et ne demandent pas pitié, et dans l'éducation des garçons, il y a toujours un culte de la force, mais en même temps, ayant étudié l'expérience du Caucasien guerres XIX siècle, voire les conflits armés de 1994-1996. et de 1999 à nos jours, nous pouvons conclure que les Tchétchènes tentent d'éviter les affrontements directs ; les tactiques des montagnards ont été déterminées principalement en fonction de la nature partisane de leurs actions, c'est-à-dire Avec des raids soudains contre les patrouilles cosaques et les convois de troupes russes, les Tchétchènes ont empêché la création d'un système de forteresses et d'avant-postes que les troupes russes construisaient à cette époque, ont capturé des prisonniers, puis ont exigé une rançon pour eux.

De telles actions décisives de la part des guerriers de l’Islam étaient motivées à la fois par la religion et par l’enseignement islamique du muridisme, qui inspirait aux alpinistes qu’un musulman devait être une personne libre. Utilisant les enseignements du muridisme, le clergé islamique du Caucase a appelé à la « guerre sainte » « gazavat » déjà mentionnée contre les « infidèles » (Russes) venus dans le Caucase. Toute négociation ou appel à la raison de la part de la Russie, des Tchétchènes au XIXe siècle. et à notre époque, ils perçoivent à la fois la faiblesse de l’État et sa grandeur, la victoire : « La Russie est un si grand État, mais elle négocie pacifiquement avec la petite Tchétchénie de manière insatisfaisante. » Il suffit de rappeler la signature du honteux traité Khasavyurt Lebed-Maskhadov en 1996, ou les négociations entre Tchernomyrdine et Bassaïev en 1995, autour des événements liés à la prise d'otages de Budenovsk.

Dans cette guerre du Caucase, qui a duré cinquante ans, un général a suscité le respect et la peur parmi les montagnards - il s'agissait du commandant d'un corps distinct du Caucase, le général Ermolov Alexey Petrovich (1777-1861), un chef militaire russe, général d'infanterie (infanterie ), participant aux guerres avec la France en 1805- 1807, lors de la guerre patriotique de 1812. « Ce sont eux qui ont initié la construction de la ligne fortifiée de Sunzha, qui a coupé une partie des terres aux Tchétchènes, où ils ont reçu de grosses céréales récoltes, c'est lui qui a introduit le système de coupe forestière et de pénétration progressive profondément dans le territoire tchétchène, et pour le travail Seuls les Tchétchènes ont été impliqués dans la coupe, c'est sous lui que la forteresse de Groznaya a été construite en 1818, Vnezapnaya dans les steppes de Kumyk en 1819 et Burnaya en 1821.

Aujourd’hui, en Tchétchénie, le mythe de la cruauté de la part de nombreux chefs militaires russes se renforce. Cependant, si l'on examine les faits, une autre conclusion s'impose : les chefs des montagnards ont fait preuve d'une bien plus grande cruauté, même envers leurs compatriotes. Ainsi, l'imam Gamzat-Bek a coupé la tête du vieux khansha à Khunzakh, sur ordre de l'imam Shamil, 33 beks Teletlin ont été exécutés, Bulach-Khan, 11 ans, l'héritier des khans Avar, a été jeté dans une montagne rivière. La mort était passible de tromperie, de trahison, de résistance au murid et de non-accomplissement de cinq prières par jour. « Chamil », écrivait un contemporain, « était toujours accompagné d'un bourreau et Baryatinsky d'un trésorier ».

À la fin Guerre russo-turque 1828-1829, tout le territoire de la Transcaucasie devint la possession de la Russie, mais la crête du Caucase elle-même, avec ses zones inaccessibles, resta un État dans un État où les lois des montagnes, et non les lois russes, étaient en vigueur, et le La population musulmane de ces régions - Tchétchènes, Adygués, Daghestanais - était d'ardents opposants à tout pouvoir et, comme mentionné ci-dessus, le rôle principal était la religion et, bien sûr, la mentalité montagnarde.

En relation avec les difficultés rencontrées en cours de route par les chefs militaires russes, il fut nécessaire d'attirer des groupes supplémentaires de troupes russes sous le commandement du protégé du tsar en Tchétchénie, le général Rosen, qui réussit en 1813 à repousser les troupes de Gazi. -Magomed, sous la domination duquel se trouvaient de vastes zones de régions montagneuses, jusqu'au Daghestan montagneux.

Et pourtant, en raison d'actions pas clairement réfléchies de la part du général Rosen G.V. , et en conséquence, d'importantes pertes humaines et matérielles, le 3 juillet 1837, entre le représentant de Nicolas Ier, le général Fezi A.M. et Shamil, la paix fut conclue, monde honteux. Mais la trêve n'a pas duré longtemps, les troupes de Shamil ont recommencé à faire des incursions dans les garnisons russes, à kidnapper des gens, à les réduire en esclavage et à exiger une rançon pour eux. Par ordre du commandant en chef Golovin E.A., qui a remplacé le général G.V. Rosen à ce poste, le général Grabe P.Kh. avec son armée, il mena une attaque contre les régions montagneuses du Daghestan.