Tout d'abord, il faut prendre en compte les caractéristiques psychologiques d'un enfant en âge d'aller à l'école primaire : incapacité à évaluer objectivement les résultats de ses activités, mauvais contrôle et maîtrise de soi, incapacité à accepter l'évaluation de l'enseignant, etc. l'examen des connaissances doit être déterminé par la nature et le volume de la matière précédemment étudiée et par le niveau de développement général des étudiants. L'exigence d'objectivité de l'évaluation n'est pas moins importante. Cela se manifeste d’abord en cela. que le résultat des activités de l’élève soit évalué. L’attitude personnelle de l’enseignant envers l’élève ne doit pas être reflétée dans la note. Ceci est particulièrement important car les enseignants divisent souvent les enfants en excellents élèves, bons élèves et élèves C et, quel que soit le résultat spécifique de leur travail, attribuent marque conformément à cette division : pour un élève excellent il est surestimé, et pour un élève C il est sous-estimé. La nature de l’acceptation par les élèves de l’évaluation d’un enseignant dépend du degré de formation de leur estime de soi. La mise en œuvre de cette exigence revêt une importance particulière dans le développement de la motivation éducative et cognitive de l’enfant et de son attitude envers l’apprentissage. Le côté négatif des activités de suivi et d’évaluation de l’enseignant est son égocentrisme. Il est pour ainsi dire au-dessus des enfants, lui seul a le droit d'évaluer, de féliciter et de corriger les erreurs. L'étudiant ne participe pas à cette activité. De plus, sa participation est souvent sanctionnée (« ne me dis pas » - et il a trouvé une erreur chez son voisin ; « correct » - et il a trouvé une erreur tout seul...). Cette approche forme chez l'étudiant la conviction que l'évaluation est une manifestation de l'attitude de l'enseignant non pas envers ses activités, mais envers lui-même. L'enseignant doit se rappeler que l'une des principales exigences des activités d'évaluation est le développement chez les écoliers de la capacité d'évaluer leur résultats, les comparer avec les normes de référence, voir les erreurs, connaître les exigences des différents types de travaux. Le travail de l'enseignant est de créer une certaine opinion publique dans la classe : à quelles exigences répond un travail « excellent », ce travail est-il correctement évalué, quelle est l'impression générale du travail, que faut-il faire pour corriger les erreurs ? Ceux-ci et d'autres des questions devenir la base collectif discussions en classe et aider à développer les activités d’évaluation des élèves. Donnons un exemple. L'enseignant réalise une dictée et propose de la vérifier avant de la prendre. L'élève trouve des erreurs dans son travail et les corrige. Conformément aux consignes, l’enseignant réduit la note d’un point. Analysons cette situation. L'étudiant a trouvé lui-même les erreurs, ce qui signifie qu'il possède la maîtrise de soi. Naturellement, dans ce cas, ce qui est requis n’est pas une punition, mais un encouragement. Mais il y a un professeur qui dira : « L’élève doit immédiatement écrire sans erreurs. » Cependant, le processus de transformation d'une compétence en compétence (et c'est ce que l'enseignant exige) est assez difficile et inégal, donc le fait que l'élève ne puisse pas encore appliquer immédiatement la règle d'écriture est plutôt son problème, pas sa faute. Et jusqu'à ce qu'un élève ait développé l'une ou l'autre compétence, il devrait avoir le droit de corriger une erreur et d'analyser les raisons de ses échecs avec l'enseignant. De plus, cette situation est également peu pédagogique car d'un écolier une attitude négative envers l'action de maîtrise de soi et une attitude indifférente envers l'évaluation se forment (« Pourquoi chercher des erreurs en vous-même si l'enseignant baisse la note de toute façon ? »). La contradiction qui surgit dans une telle situation a un impact négatif sur l'ensemble du processus éducatif, car elle gêne la relation entre l'élève et l'enseignant, entre les camarades de classe, les enfants et les parents. Dans le processus de mise en œuvre de la fonction éducative, les conditions sont créées pour la formation des qualités de personnalité qui deviennent un stimulus pour une attitude positive envers l'apprentissage. Cela s'applique tout d'abord à Compétences et désir d’exercer la maîtrise de soi. Ceux-ci incluent : la capacité de comparer les résultats de ses activités avec une norme ; la capacité d'analyser l'exactitude (l'inexactitude) du choix de la méthode d'action éducative, les moyens d'atteindre l'objectif ; rechercher des erreurs dans le travail de quelqu’un d’autre et dans son propre travail, analyser leurs causes et identifier les moyens de les corriger. Ainsi, le système de contrôle et d'évaluation devient un régulateur des relations écolier et environnement d'apprentissage. L'étudiant devient un participant égal au processus d'apprentissage. Il n'est pas seulement prêt, il s'efforce de tester ses connaissances, d'établir ce qu'il a accompli et ce qu'il lui reste à surmonter. L'enseignant utilise une note numérique (note) et un jugement de valeur pour l'évaluation.

Caractéristiques des notes numériques et des évaluations verbales

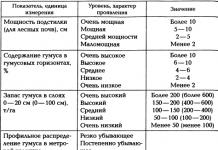

Il faut admettre que l'évaluation basée sur l'analyse des notes actuelles et finales reste la forme la plus productive. Dans le même temps, il convient de prêter attention à ses défauts importants : sous-estimation des jugements de valeur de l’enseignant, passion pour la « folie des pourcentages » et subjectivité des notes attribuées. Il convient d'éviter la tendance à « accumuler » formellement les notes et à se concentrer sur la note « moyenne » obtenue par des calculs arithmétiques. La note finale ne peut pas être une simple moyenne arithmétique des données du test en cours. Il est fixé en tenant compte du niveau réel de formation atteint par l'étudiant au terme d'une certaine période. Dans ce cas, l'étudiant a le droit de corriger une mauvaise note, d'obtenir des scores plus élevés et d'améliorer ses performances. Par exemple, un écolier reçu sous dictée Par Langue russe "2", car il a commis de graves erreurs en appliquant les règles d'orthographe qu'il avait apprises. Mais dans ses travaux ultérieurs, il a appris ces règles et ne les a pas violées dans la dictée suivante. Cette situation fait que le premier « 2 » est invalide, corrigé et n'est pas pris en compte dans le calcul de la note finale. Il est donc nécessaire de lutter contre la fétichisation de la marque comme seul « outil » de formation de l’assiduité et des motivations d’apprentissage et d’encourager refus du formalisme et de la « pourcentomanie ». Il faut avant tout améliorer la méthodologie de contrôle actuel, renforcer l'importance de l'éducation les fonctions. Un autre problème important d'activité évaluations Il existe différentes approches pour utiliser les notes en première année. Il ne devrait y avoir aucune notation des élèves de première année pendant toute la première année. Une note en tant que forme numérique d'évaluation est saisie par l'enseignant uniquement lorsque les élèves connaissent les principales caractéristiques des différentes notes (auquel cas un « 5 » est attribué, auquel cas la note est réduite). Avant d'introduire des marques, il est déconseillé d'en appliquer autre notes d'évaluation - étoiles, fleurs, rayures multicolores, etc. L'enseignant doit savoir que dans ce cas les fonctions de la note sont reprises par cette note matière et l'attitude de l'enfant à son égard est identique à l'attitude envers une évaluation numérique . La note évalue le résultat d'une certaine étape de formation. Alors que les enfants commencent tout juste à apprendre les bases de la lecture, des lettres, scores, jusqu'à ce que des résultats d'apprentissage spécifiques soient atteints, la note évalue davantage le processus d'apprentissage, attitudeétudiant à mise en œuvre une tâche éducative spécifique, enregistre des compétences non établies et des connaissances inconscientes. Sur cette base, il est inapproprié d'évaluer cette étape de la formation par une note. Compte tenu des exigences modernes pour les activités d'évaluation dans école primaire un système d'évaluations numériques (notes) en quatre points est en cours d'introduction. La note « très mauvais » (note 1) est annulée. Cela est dû au fait que l'unité n'est pratiquement pas utilisée comme note à l'école primaire et qu'une note « très mauvaise » peut être assimilée à une note « mauvaise ». La notation « médiocre » est supprimée et la notation « satisfaisant » est introduite. Caractéristiques de l'évaluation numérique (notes) "5" ("excellent") - le niveau de satisfaction des exigences est nettement plus élevé satisfaisant: absence d'erreurs tant dans le courant que dans le précédent Matériel pédagogique; pas plus d'un défaut (deux défauts sont égaux à une erreur) ; logique Et exhaustivité de la présentation. « 4 » (« bon ») - le niveau de respect des exigences est supérieur à satisfaisant : l'utilisation de matériel supplémentaire, l'exhaustivité et la logique de la divulgation du problème ; indépendance de jugement, reflet de son attitude face au sujet de discussion. La présence de 2-3 erreurs ou de 4-6 lacunes dans le matériel pédagogique actuel ; pas plus de 2 erreurs ou 4 lacunes dans le matériel couvert ; violations mineures de la logique de présentation du matériel ; l'utilisation de méthodes irrationnelles pour résoudre un problème éducatif ; quelques inexactitudes dans la présentation du matériel ; « 3 » (« satisfaisant ») - un niveau minimum suffisant de satisfaction des exigences pour un emploi spécifique ; pas plus de 4-6 les erreurs ou 10 lacunes dans le matériel pédagogique actuel ; pas plus de 3 à 5 erreurs ou pas plus de 8 lacunes dans le matériel pédagogique complété ; violations individuelles de la logique de présentation du matériel ; divulgation incomplète du problème ;

"2" ("médiocre") - le niveau de satisfaction des exigences est inférieur à satisfaisant : présence de plus de 6 erreurs ou 10 lacunes dans le système actuel matériel; plus de 5 erreurs ou plus 8 lacunes Par passé matériel; sur rupture de logique, incomplétude, manque de divulgation la question en discussion, absence argumentation ou la fausseté de ses principales dispositions.

Une note est introduite « pour l’impression générale du travail écrit ». Son essence réside dans la détermination relation enseignants À aspect de l'œuvre (netteté, esthétique, propreté, design, etc.). Cette note est placée comme une note supplémentaire et n'est pas inscrite au journal. Ainsi, dans le cahier (et dans l'agenda), l'enseignant donne deux notes (par exemple, 5/3) : pour la bonne réalisation de la tâche pédagogique (note au numérateur) et pour l'impression générale du travail (note au dénominateur). Une réduction de la note « pour l'impression globale de l'œuvre » est autorisée si :

L'ouvrage contient au moins 2 corrections bâclées - l'ouvrage est formaté avec négligence, est difficile à lire, le texte contient beaucoup de barrés, de taches, d'abréviations de mots injustifiées, aucun champs et lignes rouges.

Ce poste enseignants V évaluation activités permettra plusévaluer objectivement les résultats d'apprentissage et « diviser » les réponses aux questions « qu'a accompli l'étudiant dans la maîtrise des connaissances dans la matière ? et "quels sont sa diligence et ses efforts?"

Caractéristiques de l'évaluation verbale (jugement de valeur)

L’évaluation verbale est une brève description des résultats du travail éducatif des écoliers. Cette forme de jugement évaluatif permet à l'étudiant de révéler la dynamique des résultats de son Activités éducatives, analyser ses capacités et sa diligence. La particularité de l'évaluation verbale est son contenu, l'analyse du travail écolier, enregistrement clair (surtout !) des résultats réussis Et révéler les raisons de l’échec. De plus, ces raisons ne doivent pas concerner des raisons personnelles. caractéristiquesétudiant (« paresseux », « inattentif », « n’a pas essayé »). Un jugement de valeur accompagne toute note comme une conclusion sur le bien-fondé de l'œuvre, révélant comment positif, et ses côtés négatifs, ainsi que les moyens d'éliminer les lacunes et les erreurs.

La relation entre l’évaluation des enseignants et l’estime de soi des élèves

- Les activités d'évaluation des enseignants sont généralement réalisées sous la forme d'une note dans un journal et sous forme verbale. Il existe une différence significative entre eux. La note que l'enseignant met dans le journal est officielle, basée sur des critères spécialement élaborés. Les évaluations verbales ne sont pas contrôlées par des indicateurs stricts, mais elles doivent être humaines et contribuer au développement des élèves.

L’estime de soi de l’étudiant se concentre principalement sur les notes soumises au journal. Cependant, les évaluations verbales peuvent jouer un rôle prédominant dans la formation de l'estime de soi d'un élève si l'enseignant sait les utiliser correctement. Cela est dû au fait que ces évaluations sont plus labiles, chargées d’émotion et plus intelligibles pour les étudiants.

L'écrasante majorité des enseignants estiment que les collégiens sont toujours d'accord avec leurs évaluations, c'est pourquoi les enseignants n'analysent pas leurs jugements de valeur et n'essaient pas de chercher les raisons des échecs pédagogiques dans ce sens.

Parallèlement, en donnant à l'élève la possibilité de défendre son opinion et en guidant avec tact son raisonnement, l'enseignant l'aide ainsi à former sa propre activité évaluative, à développer la capacité d'analyser les jugements de valeur de l'enseignant et ainsi à former son estime de soi.

Cette façon de travailler en tant qu'enseignant est très efficace non seulement pour éduquer les élèves (corrige leur comportement, prévient le développement de l'arrogance, d'une haute estime de soi ou, à l'inverse, du doute de soi, d'un sentiment d'infériorité), mais aussi pour le développement de son propre qualités professionnelles, comme le respect de l'enfant, la patience, le tact pédagogique, l'empathie.

La principale raison des difficultés rencontrées travail éducatif avec les étudiants est l’évaluation inadéquate de leurs qualités personnelles. L’exactitude de l’évaluation de la qualité ne dépend pas tant du niveau réel de son développement, mais du niveau des aspirations de l’adolescent, de son attitude envers lui-même dans son ensemble. Lors de l'évaluation de ses qualités, un adolescent ne part pas d'une analyse de ses actions dans lesquelles ces qualités se manifestent, mais d'une évaluation de lui-même dans son ensemble, d'une attitude envers lui-même en tant qu'individu. L'enfant s'évalue lui-même et les autres de manière généralisée et, sur la base de cette évaluation intégrale (ou), constate la présence ou l'absence des qualités positives personnalité.

La surestimation ou la sous-estimation de leurs qualités par les adolescents n'affecte pas l'exactitude de leur évaluation de ces qualités chez leurs camarades de classe. Cela signifie que l'incapacité des adolescents à s'évaluer eux-mêmes n'est pas une conséquence d'une compréhension insuffisante du sens des qualités évaluées ou de l'incapacité d'analyser les actions des autres. Cela est dû aux aspirations des adolescents à être les meilleurs parmi leurs pairs ; ils ne veulent pas l’être.

Elena Alekseevna Sergienko, médecin sciences psychologiques, professeur, chef du laboratoire de psychologie cognitive de l'Institut de psychologie de l'Académie des sciences de Russie.

Quelle est la probabilité qu’il pleuve aujourd’hui ? Cette personne est-elle adaptée à un certain poste ? Quelles sont les chances que votre équipe de football préférée remporte le match décisif ? Dans quelle mesure êtes-vous sûr de l'exactitude ? décision prise? Quel est le prix réel de cette voiture, le vendeur en demande-t-il trop ? Dans quelle mesure pouvez-vous faire confiance à cette personne ?

Chacun de nous doit souvent répondre à de telles questions. Les réponses à ces jugements sont des jugements de valeur (dans la littérature anglaise - jugement). Un jugement de valeur est une mesure subjective ou psychologique. Lorsqu'elle porte un jugement de valeur, une personne classe, classe, attribue certains valeurs numériques objets, événements ou personnes.

Les recherches psychologiques sur les jugements de valeur ont débuté dans les années 1950 dans le cadre de problèmes de prise de décision. En 1954, Ward Edwards a publié une revue des recherches sur la prise de décision menées par des économistes, des mathématiciens et des philosophes. En 1955, un autre chercheur célèbre, Herbert Simon, a formulé le principe de rationalité limitée, dont l'essence était qu'en raison des capacités cognitives limitées d'une personne, ses jugements de valeur et ses décisions diffèrent considérablement des jugements rationnels, ils sont sous-optimaux et pleins de les erreurs. Depuis lors, les efforts des psychologues travaillant dans le domaine de la recherche sur les jugements de valeur visent à identifier de plus en plus de nouvelles erreurs dans les mesures subjectives. Une erreur était considérée comme tout ce qui ne correspond pas au modèle normatif - un modèle mathématique de prise de décision développé par des mathématiciens ou des économistes. Les choses ont atteint un niveau de passion presque tragique. On croit de plus en plus que les jugements de valeur humains sont très instables, incohérents et flous ; ils déforment la réalité de façon inquiétante, leur rationalité est inévitablement violée par de nombreux facteurs différents : les spécificités de la tâche, le contexte, qualités individuelles la personne qui porte un jugement de valeur, son état émotionnel, etc. Le tableau était tel qu'une personne dans ses appréciations de la réalité et ses décisions est un être presque complètement irrationnel. La situation est paradoxale. D’un côté, nous avons des modèles rationnels et normatifs, des théories qui prescrivent comment une personne doit agir ; de l’autre, nous avons un comportement humain irrationnel. De plus, l’auteur de la première (théories) et de la seconde (comportement réel) était la même humanité.

Cette situation a conduit à un tournant dans l’interprétation du comportement rationnel. Cela s'est produit vers le milieu des années 90. En ce sens, la revue sur les jugements de valeur et la prise de décision publiée en 1998 est caractéristique. Quelle était essentiellement cette approche et qu’est-ce qui nécessite une révision ? Le seul critère d'optimalité du comportement évaluatif était son exactitude. Dans le même temps, l’exactitude était comprise comme la mesure dans laquelle le jugement de valeur reflétait la réalité. Si, par exemple, une personne estime que ses chances d'obtenir un emploi dans une ville donnée sont de 25 % et que des données objectives particulières confirment cette évaluation, alors le jugement peut être considéré comme correct. Si une personne surestime (ou sous-estime) systématiquement ses chances d'obtenir un emploi, de tels jugements de valeur peuvent à juste titre être considérés comme erronés, et donc sous-optimaux.

Cependant, de nombreuses années de recherche ont convaincu les psychologues que l'exactitude n'est pas le seul critère qui guide une personne lorsqu'elle porte un jugement de valeur. Si vous devez acheter un briquet jetable, vous ne passerez pas de longues heures à faire des recherches. caractéristiques techniques de ces appareils très bon marché, une enquête auprès d'utilisateurs expérimentés et des entretiens structurés avec des vendeurs. Laissez-vous considérer à tort l'un des briquets comme plus fiable et plus pratique à utiliser, laissez votre comportement évaluatif et votre choix ultérieur être incorrects au sens strict du terme, mais ils seront optimaux du point de vue du critère d'économie ou de minimisation. , effort. Que les footballeurs surestiment leurs chances de gagner avant le match, que leurs jugements de valeur soient incorrects, mais ils seront optimaux du point de vue de la qualité du match à venir, car ce faisant, ils programmeront pour ainsi dire eux-mêmes pour gagner. Même s’ils ne gagnent pas, ils joueront probablement mieux que s’ils s’attendaient initialement à perdre.

Ainsi, aussi paradoxal que cela puisse paraître, un jugement de valeur peut être erroné, mais optimal. L'exactitude du reflet de la réalité n'est pas le seul critère d'optimalité des jugements de valeur. Recherche moderne le comportement évaluatif nous permet d’identifier au moins trois critères supplémentaires. Il s’agit d’économiser ou de minimiser l’effort cognitif ; accroître l'efficacité des actions ultérieures ; amélioration état émotionnel. Le critère d'optimalité représente essentiellement ce qui, au nom de quoi, est porté un jugement de valeur. Le comportement en général peut être considéré comme optimal s'il maximise et contribue à la réalisation du critère d'optimalité.

Un optimisme irréaliste

Pendant longtemps en psychologie et en psychiatrie, on croyait que les personnes mentalement saines, à tous égards personne normale s'évalue correctement, c'est-à-dire il ne sous-estime ni ne surestime ses forces et ses faiblesses par rapport aux autres. Mais il s’avère que ce n’est pas tout à fait vrai. Un assez grand nombre d'études sur l'estime de soi montrent que les gens se surestiment généralement quelque peu.

Par exemple, vous demandez un grand nombre des plus des gens ordinaires s'évaluera en fonction de la qualité de l'intelligence en choisissant l'une des options de réponse ci-dessous :

Je suis nettement plus bête que la plupart des gens de mon âge, de mon sexe et de mon niveau d’éducation ;

Je suis plus bête que la plupart des gens de mon âge, de mon sexe et de mon niveau d’éducation ;

Je suis un peu plus stupide que la plupart des gens de mon âge, de mon sexe et de mon niveau d'éducation ;

Par rapport aux personnes de mon âge, de mon sexe et de mon niveau d'éducation, j'ai un niveau moyen capacité mentale;

Je suis un peu plus intelligent que la plupart des gens de mon âge, de mon sexe et de mon niveau d'éducation ;

Je suis plus intelligent que la plupart des gens de mon âge, de mon sexe et de mon niveau d’éducation ;

Je suis nettement plus intelligent que la plupart des gens de mon âge, de mon sexe et de mon niveau d’éducation.

En moyenne, les gens s’évaluent légèrement au-dessus de la moyenne. Pensez-y : la personne moyenne se classe au-dessus de la moyenne.

Cette tendance et un certain nombre d’autres similaires ont été qualifiées d’optimisme irréaliste. De nombreuses études menées dans divers pays (États-Unis, Russie, Israël, etc.) montrent une tendance stable des adultes mentalement absolument normaux à se surestimer dans un large éventail de qualités personnelles.

Il y a une inexactitude manifeste du jugement de valeur. L'estime de soi déforme la réalité. Dans ce cas, nous avons affaire à l'estime de soi donnée par une personne sous forme de comparaison sociale. L'individu évalue son qualités personnelles en vous comparant aux autres. Selon Wood, lorsqu'ils ont recours à la comparaison sociale, les gens peuvent poursuivre trois objectifs différents : se faire une idée correcte d'eux-mêmes (le critère d'un reflet précis de la réalité) ; améliorer votre comportement ou vos propriétés personnelles (critère d'augmentation de l'efficacité des actions ultérieures) ; augmenter votre propre estime de soi et votre estime de soi (un critère pour améliorer votre état émotionnel). De plus, Wood a noté que si une personne croit que quelqu'un d'autre est meilleur qu'elle à certains égards, cela lui sert alors de puissante incitation à s'améliorer et à améliorer son propre comportement (« Si quelqu'un peut le faire mieux, alors je peux fais-le." ). D’un autre côté, la conscience que vous êtes meilleur que les autres dans quelque chose augmente l’estime de soi et améliore votre état émotionnel (« Je vais bien, je suis meilleur que beaucoup d’autres »). À cet égard, il y a des raisons de supposer que le phénomène d’optimisme irréaliste est associé au désir du sujet d’améliorer son état émotionnel.

L'illusion du contrôle

La croyance qu'un événement est contrôlable, que nous pouvons influencer son issue d'une manière ou d'une autre, est associée à une évaluation subjective de la probabilité de cet événement. Si l'issue d'un événement a une signification positive pour nous (par exemple, la réussite d'une université, la réalisation d'une thèse, etc.), alors plus nous pensons pouvoir influencer l'issue de l'événement, plus nous estimons élevé sa probabilité. Si le résultat de l'événement est caractère négatif(par exemple, maladie, licenciement, etc.), alors sa probabilité subjective diminue avec la croyance croissante en la contrôlabilité. Cependant, la croyance dans la contrôlabilité de la situation s'avère souvent illusoire et, dans de tels cas, l'évaluation des probabilités d'événements s'avère erronée - surestimée ou sous-estimée. Les expériences ingénieuses de Lange montrent que les gens développent parfois une croyance dans le contrôle, même par rapport à des choses purement politiques. événements aléatoires. Pour illustrer l'illusion de contrôle, Lange a donné à chacun de ses sujets la possibilité d'acheter un billet de loterie à 1 $ avec une chance de gagner 50 $. L'expérimentateur a permis à un groupe de sujets de choisir indépendamment un ticket. L'autre groupe a reçu un ticket sélectionné au hasard de la part de l'expérimentateur. Avant le tirage au sort, l'expérimentateur a demandé à chaque sujet des deux groupes à quel prix il serait prêt à vendre son billet s'il était prêt à payer plus que le prix initial, c'est-à-dire plus de 1 dollar. Alors que les sujets du deuxième groupe ont indiqué un prix moyen de 1,96 $, les sujets du premier groupe (ceux qui ont choisi leur propre billet) ont demandé en moyenne 8,67 $. Il est logique de supposer que les sujets « indépendants » ont demandé un prix plus élevé parce que la probabilité de gagner leur paraissait plus grande qu'aux sujets de l'autre groupe. Ainsi, les résultats de cette expérience confirment le fait que la croyance dans la contrôlabilité d'une situation influence l'évaluation de la probabilité d'un événement.

D'autre part, par rapport à un certain nombre de situations, la croyance dans la contrôlabilité des événements est tout à fait justifiée et productive, puisqu'une personne s'efforçant d'obtenir un résultat positif (ou d'éviter un résultat négatif) et étant capable d'influencer ce qui lui arrive en fait, le résultat positif est plus important et le résultat négatif est moins probable. Si une personne croit qu'elle est capable d'améliorer la situation, cela la mobilisera et augmentera ainsi ses chances de succès. Si le degré de contrôlabilité de la situation est quelque peu exagéré, alors ce n'est pas optimal du point de vue du critère de reflet précis de la réalité, mais c'est optimal du point de vue de l'augmentation du succès des actions futures.

Heuristique de disponibilité et effet de visibilité

Un autre effet bien étudié de l’estimation de la probabilité d’événements est l’heuristique de disponibilité. Les heuristiques sont une méthode créative de résolution d’un problème par opposition à une méthode de solution donnée et « prescrite ». L'essence de cet effet est qu'une personne évalue la probabilité d'événements en fonction de la facilité avec laquelle des exemples de ces événements ou d'événements similaires lui viennent à l'esprit et émergent dans sa mémoire. Pour estimer, par exemple, la fréquence des pluies dans une zone donnée, on peut bien entendu recourir à une étude approfondie caractéristiques géographiques terrain et analyse des enregistrements météorologiques au cours des 20 à 30 dernières années. Mais si vous n’êtes pas météorologue, il est peu probable que vous vous trompiez de cette façon. Vous économiserez votre effort cognitif et, guidé par ce même critère, résoudrez le problème de manière heuristique : sollicitez légèrement votre mémoire, souvenez-vous des moments où il a plu ici, et sur la base de cette impression générale, estimez sa probabilité dans cette zone. Très probablement, votre estimation différera de la véritable estimation (par exemple, de l'estimation des météorologues), mais il est peu probable que l'ampleur de l'erreur soit significative pour vous.

Habituellement, cette heuristique fonctionne plutôt bien, car, toutes choses égales par ailleurs, les événements qui se produisent fréquemment sont plus faciles à retenir ou à imaginer que ceux qui se produisent rarement. Mais dans certains cas, l’heuristique de disponibilité (et, par conséquent, le désir de minimiser l’effort cognitif) conduit à des erreurs systématiques. Certains événements viennent plus facilement à l’esprit, non pas parce qu’ils sont plus probables, mais à cause d’autres facteurs. On se souvient mieux d’un événement s’il s’est produit récemment, s’il a eu un fort impact émotionnel, s’il a été souvent couvert par la presse, etc. Ainsi, nous évaluons un événement comme étant plus probable, souvent sans aucune base réelle.

Dans une expérience, on a demandé à des étudiants américains ce qu'il y avait de plus cause probable morts aux USA : mourir sous l'épave d'un avion qui tombe ou se faire manger par un requin. La plupart estiment qu’une attaque de requin est plus probable. Or, les statistiques montrent que les chances réelles de mourir sous l’épave d’un avion sont 30 fois (!) supérieures à la probabilité d’être dévoré par un requin. Apparemment, le film "Jaws" et d'autres informations chargées d'émotion ont joué un rôle.

Un autre effet proche de l’heuristique de disponibilité, associé à la perception et à l’évaluation de la probabilité, est l’effet de visibilité. La recherche montre que nos évaluations et nos jugements sont influencés par la vivacité et la vivacité des informations. L'une des expériences les plus réussies démontrant cet effet a été menée par un groupe de psychologues américains en 1980. Les sujets ont participé en tant que jurés à un procès simulé au cours duquel une personne était accusée de conduire en état d'ébriété. La moitié des sujets lisent la pâle conclusion du procureur et la lumineuse conclusion de l'avocat de la défense, l'autre moitié, au contraire, lit la lumineuse et visuelle conclusion du procureur et la pâle conclusion de l'avocat de la défense. Par exemple, la pâle description de la défense était la suivante : "L'accusé n'était pas ivre parce qu'il était suffisamment alerte pour éviter de heurter le véhicule venant en sens inverse." Et une description visuelle du même épisode ressemblait à ceci : « L’accusé n’était pas ivre car il a réussi à éviter une collision avec une Volkswagen orange vif. » Les résultats de l’expérience ont montré que la clarté de la conclusion n’affectait pas l’évaluation par les sujets de la culpabilité de l’accusé immédiatement après la lecture des conclusions. Cependant, le lendemain, lorsqu'on a de nouveau demandé aux mêmes sujets d'évaluer la culpabilité de l'accusé, les sujets qui ont lu la déclaration visuelle du procureur ont modifié leur évaluation vers la culpabilité, et ceux qui ont lu la déclaration visuelle de l'avocat de la défense ont modifié leur évaluation vers l'innocence.

Selon les auteurs de l'expérience, l'effet de la visibilité peut s'expliquer par le stockage plus efficace d'informations vives et vives en mémoire par rapport aux informations dépourvues de caractéristiques visuelles. Ainsi, les informations visuelles, toutes choses égales par ailleurs, viennent plus facilement à l'esprit et, par conséquent, les événements qui y sont associés sont jugés plus probables. En fait, dans ce cas, nous avons affaire à l'influence sur les jugements de valeur d'un désir (généralement inconscient) de simplifier la procédure de jugement, d'économiser l'effort cognitif, en remplaçant une analyse détaillée de l'information par une technique moins laborieuse. - s'appuyer sur la vivacité de l'information, sur la fraîcheur de sa trace en mémoire.

Effet ancre

Cet effet est directement lié à l’expression populaire « danser devant le poêle ». Nos jugements de valeur dépendent du point de référence, du point de départ. Imaginons une expérience aussi étrange, mais bien réelle. Devant vous se trouve quelque chose qui ressemble à une roue de roulette. Il y a des numéros marqués autour du périmètre. L'expérimentateur démarre la roulette. Dans l’un des deux groupes de sujets, la roulette s’arrête au chiffre 65. On demande aux sujets : « S’il vous plaît, dites-moi, le pourcentage de pays africains aux Nations Unies est-il supérieur ou inférieur à 65 ? La question suivante est : « À votre avis, quel est ce pourcentage ? » Dans un autre groupe de sujets, la situation n'était pas différente, sauf que la roulette s'arrêtait au chiffre 10 et que le chiffre 65 était remplacé par 10.

Voyons maintenant comment les sujets de ces deux groupes ont répondu à la question sur le pourcentage de pays africains à l'ONU. Ce qui est intéressant, c’est que les moyennes de leurs réponses étaient très différentes. Les sujets du premier groupe ont donné une réponse moyenne de 45%. Dans le même temps, pour les sujets du deuxième groupe, le score moyen était de 25 %. Les sujets, comme cela se fait habituellement dans de tels cas, ont été sélectionnés au hasard dans la même population. Pourquoi alors ont-ils donné des réponses si différentes ? La seule raison possible (et la différence dans les conditions) est que les sujets des groupes expérimentaux ont reçu des points de référence différents : le premier était de 65, le second de 10. Ces ancres ont influencé les évaluations ultérieures, bien que l'attribution de l'ancre ait été purement aléatoire. (le ruban à mesurer tournait devant les sujets) et, de plus, l'ancre elle-même n'avait rien à voir thématiquement avec le problème à résoudre.

Considérons les données d'une autre expérience, qui est la plus directement liée à vrai vie. Les agents immobiliers (agents immobiliers) ont eu la possibilité de visiter une maison à vendre. Cette maison a été officiellement évaluée par les experts à 135 000 $. Avant de visiter la maison, les agents immobiliers recevaient un ensemble d'informations standard de 10 pages généralement utilisées pour estimer la valeur d'une propriété. Tous les agents ont reçu les mêmes informations à une exception près : dans les forfaits de certains agents (groupe 1) le prix était indiqué 11 à 12 % inférieur au prix réel, d'autres (groupe 2) - 4 % inférieur au prix réel, et toujours d'autres (groupe 3) - de 4 % plus haut que le réel, le quatrième (groupe 4) - 11 à 12 % plus haut que le réel. Les agents immobiliers disposaient de 20 minutes pour visiter la maison, après quoi ils devaient donner leur estimation du prix de la maison (il existe au total quatre types d'estimations standard). Les résultats de l'expérience sont donnés dans le tableau. 1.

Tableau 1. Notes moyennes attribuées par les agents immobiliers, basées sur Northcraft et Neale (1987)

Pourquoi y a-t-il une telle différence dans les jugements des agents immobiliers expérimentés ? Parce que chacun des groupes répertoriés a reçu son propre point d'ancrage. C’est comme si les notes étaient tirées par une ancre. Les évaluations sont influencées non seulement par la réalité, « attirante » à elle-même, mais aussi par un ancrage qui ne permet pas de se soumettre complètement à la réalité. Plus l’ancre est grande, plus chacun des quatre types de scores est généralement grand.

Ainsi, l’effet d’ancrage se produit non seulement dans des situations expérimentales créées artificiellement, mais aussi dans la vie réelle ; non seulement par rapport à l'évaluation des probabilités (plus précisément des fréquences, comme dans l'expérience d'évaluation de la fréquence d'apparition des pays africains à l'ONU), mais aussi par rapport à l'évaluation des valeurs au sens propre et figuré du mot.

L’effet d’ancrage peut se produire dans une grande variété de situations. Des exemples typiques sont les négociations et l’évaluation des traits de personnalité d’une autre personne. Dans le cas de négociations, nous pouvons être influencés par les conditions proposées par la partie adverse : ces conditions peuvent servir de point d'ancrage, de point de départ de la négociation. Notre évaluation d'une autre personne peut être influencée par les opinions des autres et par des rumeurs mal vérifiées, même si nous essayons d'être impartiaux et de ne pas nous fier aux opinions des autres. L'effet d'ancrage peut nous être très utile dans les cas où l'ancrage lui-même - l'information initiale sur laquelle nous basons nos évaluations - déforme considérablement l'idée del'objet de l'évaluation ou (pire encore) n'a rien à voir avec cela. À l’inverse, si l’ancre représente une quintessence, une caractéristique compressée et non déformée de l’objet évalué, alors le processus et le résultat de l’évaluation peuvent être très réussis.

effet de halo

Un autre effet très courant de la perception humaine est l’effet de halo. Son essence est que notre évaluation des qualités individuelles d'une autre personne dépend de notre impression générale de cette personne. Dans le même temps, lorsque nous jugeons les qualités individuelles d'une personne, nous nous appuyons excessivement sur notre impression générale et n'accordons pas suffisamment d'attention à l'analyse et à l'observation de ses manifestations individuelles. Nous semblons captifs de l’impression générale qui domine nos appréciations. Par exemple, sous l'influence de certaines circonstances, nous avons un cette personne(Ivanov) une impression très favorable, c'est-à-dire nous pensons qu'Ivanov est généralement une bonne personne - intelligente, gentille, honnête, belle, sexuellement attirante, active, proactive, créative, etc.

Maintenant, réalisons expérience de pensée. Nous observons Ivanov pendant un certain temps, discutons avec lui, peut-être même faisons quelque chose avec lui. On nous demande ensuite de l'évaluer sur son intelligence, sa gentillesse, son honnêteté, sa sympathie, son attrait sexuel, son activité et la créativité. Nous attribuons nos notes à Ivanov, en utilisant, par exemple, le système habituel en cinq points : de 1 (développement de très faible qualité : disons, capacités mentales très faibles) à 5 (très faible développement) développement élevé qualités : capacités mentales très élevées). Simultanément psychologue professionnel, voulant tester notre intuition psychologique, teste Ivanov sur les mêmes qualités par lesquelles nous devrions l'évaluer. Les tests donnent une image objective ; nos évaluations sont subjectives et intuitives. C'est comme mesurer la température avec un thermomètre plutôt que de juger (à l'œil nu) la température. Que se passe-t-il lorsque nous comparons nos jugements avec les résultats des tests ?

Même si nous sommes de bons psychologues intuitifs, mais que nous ne savons rien de l'effet de halo, il s'avère que nos évaluations d'Ivanov sur ses qualités individuelles sont pour ainsi dire déplacées vers son évaluation globale (notre impression générale de lui). Et notre opinion est la suivante : « Ivanov est, en général, une bonne personne », c'est-à-dire que dans l'ensemble, nous lui avons attribué mentalement une note de 4. Nos notes d'Ivanov dans des matières individuelles (qualités) seront, en moyenne, plus proche de 4 que ses vraies « notes » (résultats des tests). L'essence de nos conclusions (pas nécessairement, d'ailleurs, conscientes de nous) se résume à ce qui suit : « Ivanov est une bonne personne, au-dessus de la moyenne. Assez intelligent. Plus de bien que de mal. En général, honnête, bien que pas limpide. Je ne peux pas dire qu’il est beau, mais il est beau.

Lorsque nous évaluons une autre personne, nous avons tous, à un degré ou à un autre, tendance à adapter nos évaluations à un seul modèle, à « les couper d’un seul coup ». Ces motifs ou « peignes » sont notre impression générale d’une personne. L'effet de halo est un des cas de simplification de la réalité. En nous basant sur notre impression générale, nous pensons que si une personne est généralement bonne, alors elle est bonne en tout ou presque ; si elle est mauvaise, alors elle est mauvaise dans toutes ses qualités.

L’effet de halo, à proprement parler, est une erreur de jugement de valeur. Clarifions cette idée. L’effet de halo se produit si et seulement si la corrélation entre les évaluations des qualités d’une personne est supérieure à la corrélation entre les valeurs objectives (réelles, réelles) de ces qualités. Guidés par l'impression générale d'une personne, nous surestimons le degré de cohérence de ses différentes propriétés avec cette impression générale ; nous simplifions le tableau en considérant une personne plus « monolithique » qu'elle ne l'est réellement. Pour paraphraser un dicton bien connu, la forêt ne cache pas les arbres. Nous avons une connaissance très grossière des détails, nous contentant de quelques connaissances généralisées. Nous commettons une erreur du point de vue de la réflexion adéquate de la réalité, mais nous agissons de manière optimale du point de vue de la minimisation de l'effort cognitif.

Contrefactuels

Les contrefactuels sont des idées sur un résultat alternatif à la réalité. Il s'agit de penser au subjonctif comme « si..., alors... » Par exemple, après qu'un élève ait réussi l'examen avec une 3e année, il pense : « Si je n'avais pas traîné dans des clubs, alors je j'aurais pu réussir cet examen pour 4 ou même 5" ou "Si je n'avais pas du tout regardé les notes, alors je n'aurais même pas obtenu un C." Il est facile de voir que dans le premier cas, notre étudiant imprudent construit un scénario alternatif d’événements qui conduirait à un meilleur résultat par rapport à la réalité. En d’autres termes, cela signifie qu’il considère sa situation actuelle comme pire qu’elle pourrait l’être. Ces types de contrefactuels sont appelés contrefactuels ascendants. Dans le second cas, au contraire, la situation actuelle est perçue comme relativement bonne, car elle pourrait être pire. Il s’agit d’un contrefactuel en baisse.

Les recherches de Ross montrent de manière convaincante que les hypothèses contrefactuelles ascendantes aggravent le bien-être émotionnel mais ont un effet positif sur le bien-être émotionnel. activités futures, et vice versa, les contrefactuels descendants améliorent l'état émotionnel, mais conduisent à une détérioration relative des performances ultérieures (par rapport au groupe témoin qui n'a pas reçu d'instructions sur la pensée contrefactuelle). Si une personne est encline à penser à un événement dans le style de « si..., alors... (ce serait pire) », alors elle est naturellement heureuse que le moment présent soit meilleur qu'il ne pourrait l'être. D'un autre côté, si une personne pense « si..., alors... (ce serait mieux) », alors son humeur se détériore. Quant à l’influence des contrefactuels sur l’activité ultérieure, l’auteur du concept argumente comme suit. En imaginant un cours alternatif d'événements qui pourraient conduire à un meilleur résultat, une personne imagine un certain scénario qui implique une certaine ligne de comportement dans le passé. Ceci, apparemment, encourage une personne à s'adapter et à adapter son comportement à ce scénario à l'avenir (par exemple, désormais, on fréquente moins les discothèques pendant la séance). Si une personne pense sur le mode des contrefactuels, pensant que tout s'est bien passé de toute façon, alors il n'y a pas de besoin particulier de corriger son propre comportement (la prochaine fois, vous pourrez consulter vos notes avant l'examen et réussir à nouveau à « glisser »). .

Évaluation de la rémunération différée

Imaginez cette situation. Vous avez le choix entre deux emplois ponctuels en même temps. Le montant du travail et la rémunération sont les mêmes dans les deux cas. La seule différence est que dans le premier cas, vous recevrez de l'argent immédiatement après la fin des travaux et dans le second, après six mois. Quel travail préféreriez-vous, même si vous n’avez pas un besoin urgent d’argent et même si vous ignorez la possibilité de gagner des intérêts bancaires ou autres sur l’argent reçu ? La réponse se suggère. Bien entendu, vous préférerez le premier emploi. Pourquoi? Parce que l’utilité (la valeur subjective) d’un résultat diminue à mesure que le retard dans sa mise en œuvre augmente. En termes simples, l’argent d’aujourd’hui vaut plus que l’argent dont vous aurez besoin dans six mois. Ce modèle – la fonction d’escompte – ne se révèle pas seulement en relation avec la monnaie. Il est logique de supposer que la raison de l’effet décrit est la « compréhension » par l’individu biologique de sa mortalité, de la finitude de son existence. Plus vous devez attendre pour obtenir ce que vous voulez, moins vous avez de chances de l’obtenir (vous ne vivrez peut-être pas assez longtemps pour le voir). Apparemment, c’est la raison pour laquelle les 1 000 $ que vous recevrez aujourd’hui sont subjectivement perçus (évalués) comme un montant plus élevé que les mêmes 1 000 $ que vous recevrez six mois, un an ou une décennie plus tard.

Quelle est cette erreur - un exemple de comportement irrationnel ? Oui, dans certains cas, la tendance à sous-estimer les récompenses différées peut conduire au refus d'une action associée à l'obtention d'un résultat significatif, mais très lointain. Nous pouvons passer toute notre vie à courir après l’oiseau entre nos mains, en ignorant le gâteau dans le ciel, ou, en termes pragmatiques : refuser la réception tardive de 10 000 $. en faveur de la réception immédiate de 1 000 USD. Et pourtant, dans la plupart des cas, la sensibilité au retard de la gratification, la dépendance de la valeur subjective de la récompense sur le moment où nous pouvons la recevoir, nous aide à choisir les options comportementales les plus efficaces et travaille donc sur l'un de nos critères spécifiés pour l'optimalité de la gratification. jugement de valeur.

Évaluation subjective des gains et des pertes

Nous percevons différemment les événements positifs et négatifs, non seulement en termes de signe, mais aussi en termes de module. Autrement dit, la joie de gagner 100$ moins que le chagrin de perdre 100 $. Nous sommes plus sensibles au « bâton » qu’à la « carotte » ; à la douleur, aux pertes, aux punitions qu'au confort, aux gains et aux récompenses. Mais pourquoi? On peut supposer que cela est dû à l’instinct de conservation. La punition lorsqu'elle atteint une certaine valeur entraîne la mort. Sauver la vie - condition nécessaire fonctionnement de l'individu. Tout d’abord, vous devez assurer votre survie. Si cette condition n’est pas remplie, alors tout le reste perdra son sens. Pour que le navire navigue sur la route souhaitée, il faut avant tout s'assurer qu'il ne fuit pas, et encore moins qu'il coule. Une navigation réussie repose précisément sur ce principe : avant tout - la flottabilité, et ensuite - le suivi de l'itinéraire prévu. Le succès d'une action est assuré de la même manière : d'abord la sécurité, l'évitement des pertes, puis les réalisations et les gains.

Justifier une décision difficile, un biais de rétrospection et un biais de confirmation.

Considérons brièvement trois effets dans les jugements de valeur, qui sont apparemment provoqués par le besoin d’éliminer (réduire) l’incertitude et le désir de cohérence entre son propre comportement et les événements extérieurs.

L'effet de la justification de décisions difficiles a été prédit par l'auteur de la célèbre théorie de la dissonance cognitive, Leon Festinger. Cet effet concerne l’évaluation de l’attractivité d’options de comportement alternatives et se produit après une prise de décision difficile. Une décision difficile est le cas lorsque les options alternatives parmi lesquelles un choix doit être fait diffèrent peu en termes d'attractivité.

Une étude expérimentale réalisée par l'un des étudiants de Festinger, Brehm, a montré qu'après avoir pris une décision difficile, l'attractivité subjective de l'option choisie augmente et l'attractivité subjective de l'option rejetée diminue. L'expérience était structurée comme suit. Les sujets (femmes) ont été invités à évaluer leur attractivité Divers articles des articles ménagers tels qu'un chronomètre, une radio, une lampe de table, etc. Après cela, le groupe témoin a reçu l'un des articles en cadeau. Le premier groupe expérimental (groupe de décision difficile) a eu le choix entre des objets dont l'attractivité était similaire ; le second (groupe de décision facile) a eu la possibilité de choisir un objet parmi deux objets très différents en termes d'attractivité. Les sujets des trois groupes ont ensuite été invités à évaluer à nouveau les objets en fonction de leur attrait. Les résultats ont montré que les sujets des groupes expérimentaux (ceux qui avaient le droit de choisir) ont modifié leurs appréciations sur l'attractivité des objets qui leur étaient proposés : par rapport aux appréciations initiales, l'objet rejeté était perçu comme relativement moins bon. attrayant, et l’article choisi a été perçu comme plus attrayant. En d’autres termes, l’attractivité de l’option rejetée a diminué, tandis que l’attractivité de l’option choisie a augmenté. De plus, l’évolution des notes d’attractivité était plus significative en cas de décision difficile.

Festinger explique le fait décrit comme suit. Après avoir pris une décision difficile, une personne éprouve un malaise émotionnel, causé par le fait que, d'une part, l'option choisie présente des caractéristiques négatives et, d'autre part, l'option rejetée a quelque chose de positif : ce qui a été accepté est en partie mauvais, mais c'est accepté ; ce qui est rejeté est partiellement bon, mais il est rejeté. Dans un effort pour se débarrasser de la contradiction vécue, une personne se convainc que ce qu'elle a choisi n'est pas seulement légèrement meilleur que celui rejeté, mais bien meilleur ; elle élargit pour ainsi dire les options alternatives : l'élu monte sur l'échelle d'attractivité, le rejeté vers le bas. Il en résulte des changements dans les jugements de valeur concernant l’attrait des options comportementales alternatives.

Un autre effet, vraisemblablement associé à la nécessité de soulager l'incertitude et, par conséquent, l'inconfort émotionnel, est le biais rétrospectif : ce qui s'est déjà produit semble inévitable et évident pour une personne. Directement dans les jugements de valeur, l'effet se manifeste par le fait qu'une personne surestime ses propres estimations de la probabilité d'un événement après que cet événement s'est déjà produit. Il semble à une personne que ses prévisions étaient plus précises qu'en réalité. D’où un autre nom pour l’effet : « Je savais que cela arriverait ». La démonstration expérimentale classique de l’erreur de rétrospection était la suivante. Il a été demandé aux sujets d'estimer la probabilité de divers événements (tels que la visite du président américain Nixon en Chine avant de se rendre en Chine). Union soviétique). Plusieurs mois après le premier entretien et après qu'un événement s'est produit (par exemple, le voyage de Nixon), les sujets ont été invités à se rappeler leurs estimations initiales de la probabilité de cet événement. Les résultats ont montré que la majorité des sujets surestimaient ces probabilités.

Le désir de certitude et d’évitement de l’incohérence et de l’ambiguïté se manifeste peut-être encore plus clairement dans ce qu’on appelle le biais de confirmation. Son essence est qu'une personne évalue comme plus fiables les informations qui confirment son opinion ou la décision qu'elle a prise, par rapport aux informations qui contredisent cette opinion ou cette décision. Le biais de confirmation va encore plus loin : une personne non seulement accorde une valeur relativement plus élevée aux informations de confirmation, mais les récupère également plus facilement de sa mémoire.

Manipulation expérimentale des critères d'optimalité du comportement évaluatif

Certaines manipulations expérimentales de facteurs situationnels et personnels peuvent servir de preuve directe que le critère d'optimalité des jugements évaluatifs peut être non seulement l'exactitude du reflet de la réalité, mais également les critères ci-dessus, tels que l'économie d'effort cognitif, l'augmentation de l'efficacité de action ultérieure et amélioration de l'état émotionnel.

La pression du temps est l’une des évidences facteurs externes, nécessitant la nécessité d'économiser sur les opérations cognitives et d'utiliser des méthodes simplifiées de comportement évaluatif au lieu d'une analyse systématique et complète de la situation. Par exemple, si vous choisissez un produit dans un magasin, vous pouvez bien sûr lire attentivement tout ce qui est écrit sur l'emballage, comparer la composition du produit avec celle d'autres produits similaires, etc. Mais dans de nombreux cas , il n’y a tout simplement pas de temps pour une analyse méticuleuse des informations externes. Dans de tels cas, comme le montrent les résultats de la recherche, une personne se tourne vers les informations internes stockées dans sa mémoire, en particulier vers une évaluation intégrale de l'attractivité d'un objet, formée au cours d'une expérience antérieure. Ces informations peuvent être formées par des stéréotypes et des attitudes existants (par exemple, « La nouvelle génération choisit Pepsi »). S'appuyer sur ces stéréotypes et attitudes est semé d'illusions graves, mais dans les cas où il est nécessaire d'agir rapidement, récupérer des informations schématiques de la mémoire peut s'avérer très efficace.

L'une des démonstrations de l'influence de l'augmentation de l'efficacité de l'action comme l'un des critères d'optimalité du comportement évaluatif peut être les résultats des expériences du célèbre chercheur allemand dans le domaine de la motivation Heckhausen et ses collègues. La principale technique méthodologique utilisée dans ces études était le diagnostic de la présence et de la gravité des erreurs et des illusions dans les jugements de valeur aux différentes étapes de la préparation à l'action. Il est logique de supposer que plus l'action commence, plus son efficacité devient significative pour l'individu, plus l'individu se concentre sur l'exécution de l'action à venir. Tout le reste passe au second plan. Les résultats des déclarations des sujets (en utilisant la méthode de réflexion à voix haute) confirment cette hypothèse : plus on se rapproche du début de l'action, plus il y a de réflexions sur la façon de faire au mieux ce qui est prévu, et de moins en moins de pensées sur ce qui doit être fait, dans quelle mesure cette action est possible et importante. Ainsi, le désir d’atteindre une efficacité d’action maximale devient dominant. Et c'est précisément au stade précédant immédiatement l'action, comme le montrent les résultats des mêmes expériences, que les gens développent relativement plus souvent l'illusion du contrôle.

Arrêtons-nous sur l'étude de l'influence de deux émotions clairement négatives - la tristesse (abattement) et l'anxiété - sur les jugements de valeur. Selon les chercheurs sur les états émotionnels, les émotions de tristesse, de découragement, de dépression et de désespoir sont basées sur l'expérience de la perte ou de l'absence d'un objet ou d'une personne aimée. À cet égard, il est logique de supposer que les personnes d'humeur déprimée et triste s'efforceront tout d'abord d'acquérir quelque chose de personnellement important pour elles. En raison de ce désir, les personnes en état de tristesse et de mélancolie s'achètent des cadeaux. D'autre part, la cause des émotions d'inquiétude, d'anxiété et de peur est l'incertitude de la situation et son mauvais contrôle de la part de l'individu. Par conséquent, une personne anxieuse s'efforcera de toutes ses forces de réduire l'incertitude de la situation et d'éviter les risques.

Des études expérimentales récentes ont montré que les individus, confrontés à un choix entre un comportement susceptible d'entraîner une grande récompense avec une faible probabilité de succès (par exemple, une offre d'emploi avec un salaire élevé en présence d'une forte concurrence), et un comportement dans lequel, avec relativement peu de récompenses et une forte probabilité de réussite (par exemple, un emploi avec un petit salaire et peu de concurrence de la part des candidats potentiels), en fonction de leur état émotionnel, ils montrent des préférences opposées. Ainsi, les sujets en état de tristesse et de dépression choisissaient relativement plus souvent l'option avec une récompense et un risque élevés, et les sujets en état d'anxiété optaient pour une option moins risquée avec moins de récompense. Les données des expériences permettent d'affirmer que les premiers évaluent les récompenses et la possibilité d'obtenir un résultat précieux comme le facteur le plus personnellement significatif dans la situation de choix, tandis que les seconds sont davantage axés sur l'évitement des risques.

L’approche des jugements de valeur en est à ses balbutiements. Mais un tournant s’est produit. Le comportement évaluatif n'était plus considéré uniquement du point de vue de l'exactitude du reflet de la réalité, lorsque tous les écarts par rapport à « l'exactitude » étaient interprétés comme une conséquence des limitations des processus cognitifs humains. Dans l'étude des jugements de valeur, le fait qu'une personne n'est pas seulement un être cognitif, mais aussi un être agissant est de plus en plus pris en compte. À cet égard, des recherches plus approfondies sur les facteurs motivationnels, intentionnels (buts, intentions, attitudes) et émotionnels sur le comportement évaluatif semblent très prometteuses.

Grade permet de déterminer dans quelle mesure la méthode de résolution d'une tâche d'apprentissage a été maîtrisée et dans quelle mesure le résultat Activités éducatives leur correspond but ultime. L'évaluation « indique » à l'étudiant s'il a résolu ou non le problème. tâche d'apprentissage L'enseignant doit accorder une attention particulière au problème de l'évaluation, car l'évaluation est d'une importance essentielle pour le développement de la personnalité d'un élève du primaire.

Une note n’est pas la même chose qu’une note. Leur distinction est une condition importante pour la construction et l'organisation psychologiquement compétentes d'activités éducatives. Grade est un processus d'évaluation effectué par une personne ; marque est le résultat de ce processus, sa réflexion conditionnellement formelle en points

Dans la pratique scolaire, le processus d'évaluation apparaît généralement sous la forme d'un jugement détaillé, dans lequel l'enseignant justifie la note, ou sous une forme abrégée, sous la forme d'une notation directe.

Jugements de valeur élargis peut avoir, par exemple, le contenu suivant : « Bravo, vous avez fait de gros efforts aujourd'hui. Il a très bien écrit la dictée : sans une seule erreur, proprement, sans taches, avec une belle écriture. Et vous connaissez les règles de grammaire, vous avez effectué toutes les tâches correctement. Je vous donne un high five.

" Et toi, Petya, malheureusement, tu as eu un D. " Mais ne t'énerve pas. Cette fois, tu as fait beaucoup moins d'erreurs que d'habitude. Aujourd'hui, tu as vraiment mérité ton " D ". Vous avez commencé à étudier davantage et à essayer, c’est très visible. Continuez vos études. Je crois que vous réussirez.

Ainsi, dans un jugement de valeur, l'enseignant explique d'abord les aspects positifs et côtés négatifs la réponse (travail) de l'étudiant, note la présence ou l'absence d'avancement, donne des recommandations, et alors seulement, en conclusion de ce qui a été dit, nomme la note. Dans une évaluation détaillée, non seulement les connaissances démontrées par l'étudiant sont notées, mais aussi ses efforts et efforts, la rationalité des méthodes de travail, les motivations d'apprentissage, etc. Remarque sur côtés positifs le travail de l’enfant est un élément obligatoire d’une telle évaluation. Après tout, vous pouvez toujours trouver de quoi féliciter un élève.

Malheureusement, dans la pratique pédagogique, l'enseignant limite le plus souvent le processus d'évaluation à « annoncer » une note, et si un jugement est parfois exprimé, ce n'est qu'à titre facultatif. Cette approche de l'évaluation est bien entendu plus simple pour l'enseignant, mais réduit son travail « à l'application de quelques modèles connus et libère largement l'enseignant d'un travail mental subtil et assez complexe, d'une fouille dans caractéristiques individuelles enfants"

Souvent, la réponse de l’enfant s’avère totalement sous-estimée : « Eh bien, d’accord, asseyez-vous. Le prochain répondra. Souvent, l'intonation, les gestes de l'enseignant, son expression faciale et son attitude envers les réponses des autres élèves nous permettent de faire des hypothèses quant à savoir s'il est satisfait ou non de la réponse. Mais il arrive que l'étudiant soit privé même de cette information indirecte.

B.G. Ananyev a écrit à ce sujet : « L'absence d'évaluation est le pire type d'évaluation, car cette influence n'est pas orientante, mais désorientante, non pas positivement stimulante, mais déprimante, obligeant une personne à construire sa propre estime de soi non pas sur la base évaluation objective, qui reflète ses connaissances actuelles, et sur des interprétations très subjectives d'indices, de situations à moitié comprises, du comportement de l'enseignant et des élèves... La non-évaluation conduit à la formation d'incertitudes dans ses propres connaissances et actions, à une perte d'orientation et , sur cette base, conduit à une certaine... prise de conscience de sa propre inutilité."

Dans la pratique traditionnelle scolarité La fonction d’évaluation est entièrement confiée à l’enseignant : il vérifie le travail de l’élève, le compare à un modèle, trouve les erreurs, les signale, porte un jugement sur les résultats des activités pédagogiques, etc. L'étudiant, en règle générale, en est libéré et sa propre activité évaluative n'est pas formée.

Par conséquent, les écoliers plus jeunes ont souvent du mal à juger pourquoi l'enseignant a donné telle ou telle note. Dans la plupart des cas, les enfants de cet âge ne voient pas le lien entre la marque et leurs propres connaissances et compétences. Ainsi, si un enfant ne participe pas à l'évaluation des résultats de ses activités éducatives, le lien entre les notes et la maîtrise du contenu des activités éducatives lui reste fermé. Une note, privée de son fondement (appréciation au fond), acquiert une signification indépendante et autosuffisante pour l'enfant. Dans les classes inférieures (surtout chez les filles), on observe souvent des notes « collectionnantes » : le nombre de « A », de « B », etc. est compté.

Comme mentionné ci-dessus, la marque devient pour collégiens le motif le plus important des activités éducatives. Essentiellement, de nombreux enfants étudient pour obtenir des notes. Le renforcement du rôle motivationnel des notes se fait au détriment du développement des motivations cognitives elles-mêmes. Ceci est prouvé de manière convaincante par un certain nombre d’expériences. Ainsi, un groupe d’étudiants a été invité à choisir et à résoudre indépendamment des tâches de complexité variable sous forme de jeu. Dans l'autre groupe, la sélection et la résolution de tâches similaires ont été effectuées sur note. Il s'est avéré que les enfants qui ont reçu des notes pour leurs solutions ont choisi des tâches plus faciles et ont en outre éprouvé une plus grande peur de l'échec. Ainsi, la notation inhibe l'activité intellectuelle et contribue au développement de la motivation d'évitement. Devenue un facteur fort de motivation externe, la marque déplace le véritable intérêt cognitif de l’enfant. (La motivation externe (y compris les notes) ne peut être efficace que dans les activités qui n'intéressent pas l'enfant en elles-mêmes).

Les notes scolaires, en tant que puissant facteur de motivation, n'influencent pas seulement l'activité cognitive, la stimulant ou l'inhibant. La marque affecte profondément tous les domaines de la vie d’un enfant. Acquérant une importance particulière aux yeux des autres, il devient une caractéristique de la personnalité de l'enfant, affecte son estime de soi et détermine en grande partie son système. relations sociales dans la famille et à l'école. Pour l'entourage de l'enfant - parents, proches, enseignants, camarades de classe - il est très important que l'enfant soit un élève « excellent » ou, disons, un élève « C », alors que le prestige du premier n'est pas comparable au calme indifférence à l'égard du second. Signification psychologique Et essence sociale marques : le « cinq » triomphant, le « quatre » encourageant, le « trois » habituel et le « deux » déprimant sont clairement présentés dans l'œuvre de Sh.A. Amonachvili.

Une telle « fétichisation » des notes de la part de personnes importantes pour l'enfant conduit au fait que les écoliers se rendent très vite compte de l'influence de la marque sur l'attitude des autres à leur égard. Ne faisant pas toujours face aux difficultés de la vie éducative, les enfants déjà dans les classes élémentaires « reçoivent les premières « compétences » pour obtenir, détruire et créer une note », recourant parfois à des méthodes illégales (tricherie, correction non autorisée d'une note vers une note supérieure). , tromperie, etc.).

Compte tenu des diverses conséquences négatives des notes sur le développement des activités éducatives, les psychologues et les enseignants tentent de supprimer les notes des pratique scolaire. Un exemple frappant- développé par Sh.A. Le concept d’Amonashvili d’un enseignement basé sur le contenu et évaluatif. L'enseignement non scolaire a également été introduit dans les premières années des écoles publiques. Un des raisons décisives Ceci était basé sur les résultats d'examens psychophysiologiques d'élèves de première année, selon lesquels les mauvaises notes constituent un facteur psychologiquement traumatisant important et réduisent considérablement les performances des enfants tout au long de la journée de travail.

Cependant, le rejet des notes à l’école primaire, tout en résolvant certains problèmes, en suscite d’autres. DANS école primaire Nous devons souvent faire face au fait que les enfants mendient des notes pour les tâches non académiques qu'ils ont accomplies ( tests psychologiques, dessins, etc.) : « Que vas-tu me donner ? S'il vous plaît, marquez-moi." En même temps, ils ne se contentent pas toujours d’une évaluation significative de ce qui a été fait. Le besoin de feedback des enfants est naturel et naturel. Mais la notation comme seule manière de satisfaire ce besoin peut indiquer que les enfants ne sont pas familiers avec une méthode d'évaluation significative.

De ce qui précède, il s'ensuit qu'une formation sans notes n'annule pas une évaluation significative, sans laquelle la formation d'activités éducatives à part entière est impossible. C'est l'évaluation qui permet à l'enfant de comprendre ce qu'il a déjà réalisé, ce qu'il a maîtrisé et ce qu'il ne fait pas encore assez bien, ce sur quoi il doit encore travailler, ce qu'il doit apprendre. L’apprentissage non noté à l’école impose des exigences élevées à la capacité de l’enseignant à donner une évaluation détaillée et significative du travail de chaque élève. La pratique montre que même les enseignants expérimentés devraient acquérir cette compétence, développant ainsi un état d'esprit visionnaire. capacités individuelles et les capacités des enfants.

L'évaluation en tant que composante nécessaire de l'activité éducative indépendante se forme progressivement chez l'enfant, au cours du processus de maîtrise d'échantillons d'actions éducatives et de transition cohérente des actions d'évaluation de l'enseignant aux élèves. La formation chez les plus jeunes écoliers à l'évaluation, la capacité d'analyser le contenu de leurs propres actions et leurs fondements en termes de conformité au résultat requis (avec le contrôle) sont une condition importante pour le développement de la réflexion.

État norme éducative. Caractéristiques des résultats d'apprentissage

L'enseignant utilise une note numérique (note) et un jugement de valeur pour l'évaluation. 5 (excellent) - le niveau de satisfaction des exigences est nettement supérieur à satisfaisant : pas d'erreurs, comme dans l'actuel...

Le jugement, en tant que forme de pensée, tout comme les concepts et les déductions, joue un rôle fondamental dans le processus de cognition humaine du monde qui nous entoure. Toute connaissance existe dans une large mesure, principalement sous forme de jugement. À partir de ce...

Analyse logique des jugements comme composante nécessaire des activités éducatives cognitives

Le jugement est une forme de pensée qui reflète la présence ou l'absence de l'objet lui-même (la présence ou l'absence de l'une de ses caractéristiques et connexions). Miam. Kolyagin écrit : « Dans la pensée, les concepts n'apparaissent pas séparément...

Analyse logique des jugements comme composante nécessaire des activités éducatives cognitives

Tâches pratiques Nous avons travaillé avec des jugements sur la base du matériel théorique présenté dans le premier chapitre...

Les jeux mathématiques comme moyen de développement pensée logique

La pensée humaine se présente sous forme de jugements et d’inférences. Le jugement est une forme de pensée qui reflète les objets de la réalité dans leurs connexions et leurs relations. Chaque jugement est une pensée distincte sur quelque chose...

Évaluation de l'efficacité du budget de l'État établissement d'enseignement moyenne enseignement professionnel

Base théoriqueévaluations de la qualité services éducatifs avec la participation des consommateurs" est consacré au développement et à la justification théorique d'un modèle d'évaluation de la qualité des services éducatifs...

Problèmes liés à l'augmentation de l'efficacité de la qualité de l'éducation des diplômés

Dans le contexte de la modernisation du système d’enseignement professionnel...

Il faut admettre que l'évaluation basée sur l'analyse des notes actuelles et finales reste la forme la plus productive...

Le rôle des notes dans les activités éducatives et cognitives des collégiens

L’évaluation verbale est une caractéristique des résultats du travail éducatif des écoliers. Cette forme d'évaluation d'un jugement verbal ou de valeur permet à l'étudiant de révéler la dynamique des résultats de ses activités pédagogiques...

Le rôle de l’évaluation dans un cours de langue étrangère (allemand) à l’école primaire

Caractéristiques de l'évaluation numérique (note) : « 5 » (« excellent ») - le niveau de satisfaction des exigences est nettement supérieur à satisfaisant : pas d'erreurs comme dans l'actuel...

La mémoire des enfants sourds a été étudiée par un certain nombre de chercheurs (R.M. Borkis, I.M. Soloviev, etc.), et de nombreux faits ont été établis qui permettent de voir les schémas généraux de développement de la mémoire chez les enfants, sourds et entendants. .

Mémoire verbale chez les enfants malentendants

Mémoire verbale chez les enfants malentendants

Dans le processus d'éducation des sourds, il est nécessaire de les aider à maîtriser la mémorisation à long terme. Il est nécessaire de veiller non seulement à ce que le matériel mémorisé soit pleinement compris par les enfants. Il faudrait aussi...

L'évaluation, comme toutes les autres composantes du processus éducatif, remplit certaines fonctions. Fonction - travail effectué par l'un ou l'autre organisme, devoir à accomplir. Les fonctions d'évaluation sont les composantes de ce travail...

Méthodes modernesévaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes des étudiants

Formulaires d'évaluation des connaissances et des compétences des étudiants - types d'activités nombreux et variés des étudiants lors de leur exécution devoirs de test. Il existe de nombreux formulaires d'évaluation, car... Chaque enseignant a le droit d'inventer et de mener sa propre...