Un point dans le ciel orienté vers le haut dans la direction fil à plomb, partout sur la surface de la terre. En astronomie, à cette géologie géographique s'ajoute une géologie géocentrique... Dictionnaire encyclopédique de Brockhaus et Efron

Points et lignes de la sphère céleste - comment trouver l'almucantarate, là où passe l'équateur céleste, qui est le méridien céleste.

Qu'est-ce que la sphère céleste

Sphère céleste — concept abstrait, une sphère imaginaire de rayon infini dont le centre est l'observateur. Dans ce cas, le centre de la sphère céleste est en quelque sorte au niveau des yeux de l’observateur (en d’autres termes, tout ce que vous voyez au-dessus de votre tête d’un horizon à l’autre est cette sphère même). Cependant, pour faciliter la perception, on peut considérer le centre de la sphère céleste et le centre de la Terre ; il n'y a pas d'erreur là-dessus. Les positions des étoiles, des planètes, du Soleil et de la Lune sont tracées sur la sphère dans la position dans laquelle elles sont visibles dans le ciel à un certain moment à partir d'un point de localisation donné de l'observateur.

En d'autres termes, tout en observant la position des étoiles sur la sphère céleste, nous, étant à différents endroits de la planète, verrons constamment une image légèrement différente, connaissant les principes du « fonctionnement » de la sphère céleste, en regardant Dans le ciel nocturne, nous pouvons facilement nous repérer grâce à une technologie simple. Connaissant la vue du dessus au point A, nous la comparerons avec la vue du ciel au point B, et grâce aux déviations des repères familiers, nous pourrons comprendre où nous nous trouvons exactement maintenant.

Les gens ont depuis longtemps mis au point un certain nombre d’outils pour faciliter notre tâche. Si vous parcourez le globe « terrestre » simplement en utilisant la latitude et la longitude, alors toute une série d’éléments similaires – des points et des lignes – sont également fournis pour le globe « céleste » – la sphère céleste.

La sphère céleste et la position de l'observateur. Si l'observateur bouge, alors toute la sphère visible pour lui bougera.

Éléments de la sphère céleste

La sphère céleste comporte un certain nombre de points, de lignes et de cercles caractéristiques ; considérons les principaux éléments de la sphère céleste.

Observateur vertical

Observateur vertical- une droite passant par le centre de la sphère céleste et coïncidant avec la direction du fil à plomb au point de l'observateur. Zénith- le point d'intersection de la verticale de l'observateur avec la sphère céleste, situé au-dessus de la tête de l'observateur. Nadir- le point d'intersection de la verticale de l'observateur avec la sphère céleste, opposé au zénith.

Véritable horizon- un grand cercle sur la sphère céleste dont le plan est perpendiculaire à la verticale de l'observateur. Le véritable horizon divise la sphère céleste en deux parties : hémisphère au-dessus de l'horizon, auquel se trouve le zénith, et hémisphère subhorizontal, dans lequel se trouve le nadir.

Axe mondial ( l'axe de la Terre) - une ligne droite autour de laquelle s'effectue la rotation quotidienne visible de la sphère céleste. L'axe du monde est parallèle à l'axe de rotation de la Terre, et pour un observateur situé à l'un des pôles de la Terre, il coïncide avec l'axe de rotation de la Terre. La rotation quotidienne apparente de la sphère céleste est le reflet de la réalité rotation quotidienne Terre autour de son axe. Les pôles célestes sont les points d'intersection de l'axe du monde avec la sphère céleste. Le pôle céleste, situé dans la région de la constellation de la Petite Ourse, est appelé pôle Nord monde, et le pôle opposé s'appelle pôle Sud.

Un grand cercle sur la sphère céleste dont le plan est perpendiculaire à l'axe du monde. Le plan de l'équateur céleste divise la sphère céleste en hémisphère nord, dans lequel se trouve le pôle Nord, et hémisphère sud, où se trouve le pôle Sud.

Or le méridien de l'observateur est un grand cercle sur la sphère céleste, passant par les pôles du monde, le zénith et le nadir. Il coïncide avec le plan du méridien terrestre de l'observateur et divise la sphère céleste en est Et hémisphère occidental.

Points nord et sud- le point d'intersection du méridien céleste avec l'horizon véritable. Le point le plus proche de pôle Nord monde, est appelé le point nord de l'horizon véritable C, et le point le plus proche du pôle Sud du monde est appelé le point sud S. Les points de l'est et de l'ouest sont les points d'intersection de l'équateur céleste avec l'horizon véritable. .

Ligne de midi- une ligne droite dans le plan de l'horizon vrai reliant les points nord et sud. Cette ligne est appelée midi car à midi selon l'heure solaire vraie locale, l'ombre d'un pôle vertical coïncide avec cette ligne, c'est-à-dire avec le vrai méridien d'un point donné.

Les points d'intersection du méridien céleste avec l'équateur céleste. Le point le plus proche de pointe sud l'horizon s'appelle pointe sud de l'équateur céleste, et le point le plus proche du point nord de l'horizon est pointe nord de l'équateur céleste.

Verticale du luminaire

Verticale du luminaire, ou cercle de hauteur, - un grand cercle sur la sphère céleste, passant par le zénith, le nadir et l'astre. La première verticale est la verticale passant par les points est et ouest.

Cercle de déclinaison, ou , est un grand cercle sur la sphère céleste, passant par les pôles du monde et de l'astre.

Un petit cercle sur la sphère céleste tracé à travers un luminaire parallèle au plan de l'équateur céleste. Le mouvement quotidien apparent des luminaires se produit le long de parallèles quotidiens.

Luminaires d'Almucantarat

Luminaires d'Almucantarat- un petit cercle sur la sphère céleste tracé à travers l'astre parallèle au plan de l'horizon véritable.

Tous les éléments de la sphère céleste mentionnés ci-dessus sont activement utilisés pour résoudre problèmes pratiques orientation dans l'espace et détermination de la position des luminaires. Selon l'objectif et les conditions de mesure, deux systèmes différents sont utilisés coordonnées célestes sphériques.

Dans un système, le luminaire est orienté par rapport à l'horizon véritable et est appelé ce système, et dans l'autre, par rapport à l'équateur céleste et est appelé.

Dans chacun de ces systèmes, la position de l'étoile sur la sphère céleste est déterminée par deux grandeurs angulaires, tout comme la position des points à la surface de la Terre est déterminée à l'aide de la latitude et de la longitude.

La sphère céleste est une surface sphérique imaginaire de rayon arbitraire, au centre de laquelle se trouve l'observateur. Les corps célestes sont projetés sur sphère céleste.

En raison de la petite taille de la Terre, par rapport aux distances des étoiles, les observateurs situés à différents endroits de la surface de la Terre peuvent être considérés comme étant en centre de la sphère céleste. En réalité, aucune sphère matérielle entourant la Terre n’existe dans la nature. Les corps célestes se déplacent dans l’espace cosmique sans limites à des distances très différentes de la Terre. Ces distances sont incroyablement grandes, notre vision n'est pas en mesure de les évaluer, donc pour une personne tous les corps célestes semblent également distants.

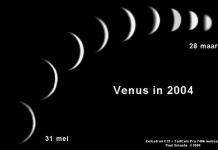

Au cours d'une année, le Soleil décrit un grand cercle sur fond de ciel étoilé. Un voyage d'un an La sphère céleste du Soleil s’appelle l’écliptique. Se déplacer écliptique. Le Soleil traverse deux fois l'équateur céleste aux points équinoxiaux. Cela se produit les 21 mars et 23 septembre.

Le point de la sphère céleste qui reste immobile lors du mouvement quotidien des étoiles est classiquement appelé pôle nord céleste. Le point opposé de la sphère céleste est appelé pôle sud céleste. Les habitants de l'hémisphère nord ne le voient pas car il est situé sous l'horizon. Un fil à plomb traversant l'observateur coupe le ciel au-dessus au point zénith et au point diamétralement opposé, appelé nadir.

L'axe de rotation apparent de la sphère céleste, reliant les deux pôles du monde et passant par l'observateur, est appelé axe du monde. À l'horizon, au-dessous du pôle nord céleste, se trouve point nord, le point diamétralement opposé est pointe sud. Points est et ouest se trouvent à l'horizon et sont à 90° des points nord et sud.

Un plan passant par le centre de la sphère perpendiculaire à l'axe du monde forme plan équateur céleste, parallèle au plan l'équateur terrestre. Le plan du méridien céleste passe par les pôles du monde, les points nord et sud, le zénith et le nadir.

Coordonnées célestes

Un système de coordonnées dans lequel la référence est faite à partir du plan équatorial est appelé équatorial. On appelle la distance angulaire de l'étoile à l'équateur céleste, qui varie de -90° à +90°. Déclinaison considéré comme positif au nord de l’équateur et négatif au sud. est mesuré par l'angle entre les plans des grands cercles, dont l'un passe par les pôles du monde et un astre donné, le second - par les pôles du monde et le point d'équinoxe de printemps situé sur l'équateur.

Coordonnées horizontales

La distance angulaire est la distance entre les objets dans le ciel, mesurée par l'angle formé par les rayons arrivant sur l'objet depuis le point d'observation. La distance angulaire de l'étoile à l'horizon est appelée la hauteur de l'étoile au-dessus de l'horizon. La position du luminaire par rapport aux côtés de l'horizon est appelée azimut. Le comptage s'effectue du sud dans le sens des aiguilles d'une montre. Azimut et la hauteur de l'étoile au-dessus de l'horizon est mesurée avec un théodolite. Les unités angulaires expriment non seulement les distances entre les objets célestes, mais aussi les tailles des objets eux-mêmes. La distance angulaire du pôle céleste à l'horizon est égale à la latitude géographique de la zone.

La hauteur des luminaires au point culminant

Les phénomènes de passage des luminaires à travers le méridien céleste sont appelés culminations. Le point culminant inférieur est le passage des luminaires à travers la moitié nord du méridien céleste. Le phénomène d'un luminaire traversant la moitié sud du méridien céleste est appelé le point culminant supérieur. Le moment du point culminant supérieur du centre du Soleil est appelé midi vrai, et le moment du point culminant inférieur est appelé minuit vrai. L'intervalle de temps entre les points culminants est une demi-journée.

Pour les luminaires non couchants, les deux points culminants sont visibles au-dessus de l'horizon, pour ceux qui se lèvent et se couchent. point culminant inférieur se produit sous l'horizon, sous la pointe nord. Chaque étoile culmine dans une zone donnée est toujours à la même hauteur au-dessus de l'horizon, car sa distance angulaire au pôle céleste et à l'équateur céleste ne change pas. Le Soleil et la Lune changent d'altitude

qu'ils ont culminer.

Tous les corps célestes se trouvent à des distances inhabituellement grandes et très différentes de nous. Mais ils nous semblent tout aussi éloignés et situés sur une certaine sphère. Lors de la résolution de problèmes pratiques en astronomie aéronautique, il est important de connaître non pas la distance aux étoiles, mais leur position sur la sphère céleste au moment de l'observation.

La sphère céleste est une sphère imaginaire de rayon infini dont le centre est l'observateur. Lors de l'examen de la sphère céleste, son centre est aligné avec l'œil de l'observateur. Les dimensions de la Terre sont négligées, c'est pourquoi le centre de la sphère céleste est souvent combiné avec le centre de la Terre. Les luminaires sont appliqués sur la sphère dans la position dans laquelle ils sont visibles dans le ciel à un moment donné à partir d'un point de localisation donné de l'observateur.

La sphère céleste comporte un certain nombre de points, de lignes et de cercles caractéristiques. En figue. 1.1, un cercle de rayon arbitraire représente la sphère céleste, au centre de laquelle, désigné par le point O, se trouve l'observateur. Considérons les principaux éléments de la sphère céleste.

La verticale de l'observateur est une ligne droite passant par le centre de la sphère céleste et coïncidant avec la direction du fil à plomb au point de l'observateur. Le zénith Z est le point d'intersection de la verticale de l'observateur avec la sphère céleste, situé au-dessus de la tête de l'observateur. Nadir Z" est le point d'intersection de la verticale de l'observateur avec la sphère céleste, opposé au zénith.

Le véritable horizon N E S W est un grand cercle sur la sphère céleste dont le plan est perpendiculaire à la verticale de l’observateur. Le véritable horizon divise la sphère céleste en deux parties : l'hémisphère au-dessus de l'horizon, dans lequel se trouve le zénith, et l'hémisphère sous-horizon, dans lequel se trouve le nadir.

L'axe du monde PP" est une ligne droite autour de laquelle s'effectue la rotation quotidienne visible de la sphère céleste.

Riz. 1.1. Points de base, lignes et cercles sur la sphère céleste

L'axe du monde est parallèle à l'axe de rotation de la Terre, et pour un observateur situé à l'un des pôles de la Terre, il coïncide avec l'axe de rotation de la Terre. La rotation quotidienne apparente de la sphère céleste est le reflet de la rotation quotidienne réelle de la Terre autour de son axe.

Les pôles célestes sont les points d'intersection de l'axe du monde avec la sphère céleste. Le pôle céleste situé dans la région de la constellation de la Petite Ourse est appelé pôle céleste Nord P, et le pôle opposé est appelé pôle Sud.

L'équateur céleste est un grand cercle sur la sphère céleste dont le plan est perpendiculaire à l'axe du monde. Le plan de l'équateur céleste divise la sphère céleste en l'hémisphère nord, dans lequel se trouve le pôle céleste nord, et l'hémisphère sud, dans lequel se trouve le pôle céleste sud.

Le méridien céleste, ou méridien de l'observateur, est un grand cercle sur la sphère céleste, passant par les pôles du monde, le zénith et le nadir. Il coïncide avec le plan du méridien terrestre de l'observateur et divise la sphère céleste en hémisphères est et ouest.

Les points nord et sud sont les points d'intersection du méridien céleste avec l'horizon véritable. Le point le plus proche du pôle Nord du monde est appelé le point nord de l'horizon véritable C, et le point le plus proche du pôle Sud du monde est appelé le point sud S. Les points de l'est et de l'ouest sont les points de intersection de l'équateur céleste avec le véritable horizon.

La ligne de midi est une ligne droite dans le plan de l'horizon véritable reliant les points du nord et du sud. Cette ligne est appelée midi car à midi selon l'heure solaire vraie locale, l'ombre d'un pôle vertical coïncide avec cette ligne, c'est-à-dire avec le vrai méridien d'un point donné.

Les points sud et nord de l'équateur céleste sont les points d'intersection du méridien céleste avec l'équateur céleste. Le point le plus proche du point sud de l'horizon est appelé le point sud de l'équateur céleste, et le point le plus proche du point nord de l'horizon est appelé le point nord.

La verticale d'un luminaire, ou cercle d'altitude, est un grand cercle sur la sphère céleste, passant par le zénith, le nadir et le luminaire. La première verticale est la verticale passant par les points est et ouest.

Le cercle de déclinaison, ou cercle horaire d'un luminaire, RMR, est un grand cercle sur la sphère céleste, passant par les pôles de myoa et du luminaire.

Le parallèle quotidien d'un luminaire est un petit cercle sur la sphère céleste tracé à travers le luminaire parallèlement au plan de l'équateur céleste. Le mouvement quotidien apparent des luminaires se produit le long de parallèles quotidiens.

Almucantarat du luminaire AMAG est un petit cercle sur la sphère céleste tracé à travers le luminaire parallèlement au plan de l'horizon véritable.

Les éléments considérés de la sphère céleste sont largement utilisés en astronomie aéronautique.

Origine

Mot zénith provenait d'une lecture inexacte de l'expression arabe سمت الرأس ( Samt ar-ra), signifiant « direction vers la tête » ou « chemin au-dessus de la tête ». Au Moyen Âge, au XIVe siècle, ce mot est arrivé en Europe par le latin et, peut-être, par le vieil espagnol. Il a été raccourci à Samt("direction") - Samt et avec des fautes d'orthographe transformées en sénile - sénile. Via un mot en vieux français et en moyen anglais sénile finalement devenu un mot moderne au 17ème siècle zénith .

Pertinence et utilisation

La notion de « zénith » est utilisée dans les contextes scientifiques suivants :

- Il sert de direction de mesure angle zénithal, qui est la distance angulaire entre la direction vers l'objet qui nous intéresse (par exemple, vers une étoile) et le zénith local par rapport au point pour lequel le zénith est déterminé.

- Il définit l'un des axes du système de coordonnées horizontales en astronomie.

Ainsi, il est lié aux concepts des éléments de la sphère céleste - un fil à plomb et un cercle de la hauteur du luminaire.

À proprement parler, le zénith n'est que environ associé au plan méridien local, puisque celui-ci est défini en fonction des caractéristiques de rotation de l'astre, et non en fonction de son champ gravitationnel. Ils ne coïncident que pour un corps de rotation symétrique idéal. Pour la Terre, l'axe de rotation n'a pas de position fixe (par exemple, en raison des mouvements constants de l'eau des océans et d'autres ressources en eau), et la direction verticale locale, déterminée par le champ de gravité, change elle-même de direction au fil du temps (par exemple exemple, en raison des marées lunaires et solaires et des marées basses).

Parfois le terme zénith fait référence au point culminant atteint corps céleste(Soleil, Lune, etc.) lors de son mouvement orbital apparent par rapport à un point d'observation donné. Cependant, le Grand Dictionnaire Astronomique donne la définition suivante du zénith :

Le point de la sphère céleste situé directement au-dessus de la tête de l'observateur. Le zénith astronomique est formellement défini comme l'intersection d'un fil à plomb avec la sphère céleste. Le zénith géocentrique est l’intersection avec la sphère céleste d’une ligne partant du centre de la Terre et passant par le point de position de l’observateur. Le zénith géodésique est sur une ligne normale à l'ellipsoïde ou sphéroïde géodésique à la position de l'observateur.

Ainsi, appliqué par exemple au Soleil, le zénith ne peut être atteint qu’aux basses latitudes.