Le roman d'Orwell "1984" résumé qui se trouve dans cet article est la fameuse dystopie de l’écrivain anglais. L'ouvrage a été publié pour la première fois en 1949. Aujourd'hui, son nom, ainsi que la terminologie utilisée par l'auteur, sont devenus des noms familiers. Ils sont souvent utilisés pour désigner une structure sociale qui ressemble à la société totalitaire décrite par l'auteur. Le roman a souvent été censuré, notamment en pays socialistes, et des critiques, le plus souvent émanant de mouvements de gauche en Occident.

Première partie

Le roman d'Orwell "1984", dont vous lisez actuellement un résumé, commence par les événements de Londres en 1984. Le pays appartient à la province d'Océanie. Le personnage principal est Winston Smith, 39 ans, sans prétention. Il travaille pour le ministère de la Vérité.

Au tout début du roman 1984 de George Orwell, résumé sur la page, il monte les escaliers jusqu'à son appartement. Il y a une affiche dans le hall montrant un visage énorme et robuste avec des sourcils noirs et broussailleux. La légende en dessous : « Big Brother vous regarde. » Il deviendra le refrain de tout le roman, sera souvent utilisé dans les œuvres et dans vie ordinaire après le succès du livre d'Orwell.

La chambre de Smith n'est pas différente du logement de la plupart des habitants de l'Angleterre à cette époque. Il y a un immense écran de télévision intégré au mur, qui ne peut pas être éteint ; il fonctionne 24 heures sur 24. Et tant pour la réception que pour la transmission. La police de la pensée, qui travaille scrupuleusement, peut écouter chaque mot, voir chaque mouvement de n'importe quel citoyen du pays.

Les fenêtres de l'appartement de Smith donnent directement sur la façade du ministère, également décorée d'affiches. Sur eux, vous pouvez voir des inscriptions paradoxales, même si personne ne doute de leur exactitude. "La guerre est la paix. L'ignorance est la force. La liberté est l'esclavage."

Journal de Smith

Au tout début du roman d'Orwell « 1984 », dont un résumé se trouve dans cet article, on apprend que personnage principal décide de tenir un journal. Il s’agissait à l’époque d’une entreprise meurtrière, qui pouvait entraîner la peine capitale ou l’exil dans des camps de travaux forcés. Mais c'est vital pour lui, Winston veut rassembler toutes ses pensées et les enregistrer.

En même temps, il ne se console pas en espérant que les générations futures connaîtront un jour l'existence du journal. Smith est convaincu que la police l'arrêtera tôt ou tard, car le délit de pensée est sévèrement puni. Mais même dans une telle situation, il décide de prendre des risques.

Ne sachant pas par où commencer, Smith se souvient d'une matinée au sein de son ministère qui commençait traditionnellement par deux minutes de haine. Comme toujours, le sujet des deux minutes était Goldstein. Il a été qualifié de profanateur de la pureté du parti et de principal traître.

Dans le roman 1984 de George Orwell, résumé ici, Winston rencontre une jolie fille aux taches de rousseur espiègles au cours d'une rencontre de deux minutes. Il ne l'aimait pas à première vue. Ces jolies jeunes filles se sont révélées le plus souvent être les adhérentes les plus fidèles et les plus fanatiques du parti au pouvoir. Ils lançaient volontiers des slogans lors des rassemblements et étaient des espions et des informateurs volontaires.

Le rêve du personnage principal

A ce moment, O'Brien apparut dans la salle. Il était un membre de haut rang du parti supervisant le ministère de la Vérité. Du roman "1984" de J. Orwell, dont vous pouvez lire un résumé si vous ne parvenez pas à maîtriser l'intégralité de l'œuvre, nous apprenons qu'il était lourd et emphatiquement maniéré. Dans le même temps, Winston et quelques autres soupçonnaient qu'en réalité il n'était pas aussi fidèle au parti qu'il essayait de le prouver.

Smith se souvient de plus en plus récemment de son vieux rêve, dans lequel, dans la voix d'O'Brien, un inconnu promet de le rencontrer bientôt dans un endroit où il n'y a pas d'obscurité.

Journal de vérité

Winston a décidé de tenir un journal lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se rappeler clairement quand son pays n'était pas en guerre. Dans le même temps, le Parti, selon des sources d'information officielles, a affirmé que l'Océanie n'avait jamais fait partie d'une alliance avec l'Eurasie. Bien que Smith lui-même se souvienne clairement que le syndicat n'existait qu'il y a quatre ans. Mais cette connaissance n'était stockée que dans sa mémoire ; il ne pouvait en aucun cas la documenter. Par conséquent, il remettait de plus en plus en question ce que le parti lui disait, soupçonnant que les mensonges, installés dans l’histoire, finissaient par se transformer en vérité.

Récemment, les gens ont beaucoup changé, note le héros du roman "1984" de George Orwell, dont un résumé ne peut remplacer l'œuvre elle-même. Les enfants dénoncent de plus en plus leurs parents. Par exemple, la progéniture de ses voisins a tenté de surprendre son père et sa mère incontinents idéologiquement.

L'œuvre de Wilson

De retour à son travail au ministère de la Vérité, Smith commence ses fonctions habituelles. Il modifie les articles des journaux publiés les années précédentes en fonction des réalités d'aujourd'hui. Les prévisions politiques erronées sont détruites, les erreurs de Big Brother sont effacées des pages de la presse. Les noms des personnes indésirables sont définitivement supprimés des articles et essais.

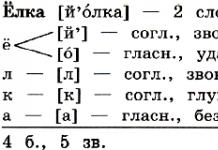

Pendant la pause déjeuner, Winston rencontre le philologue Syme, expert local en novlangue, dans la salle à manger. Dans le roman d'Orwell "1984" (un résumé chapitre par chapitre vous permettra de vous familiariser avec les points principaux de l'ouvrage) des techniques linguistiques particulières sont utilisées. Syme soutient que détruire les mots est une belle chose. Ainsi, les crimes de la pensée humaine deviennent impossibles. Il n’y a tout simplement plus de mots pour eux.

En même temps, Winston se dit que le philologue va définitivement être aspergé. Bien qu’on ne puisse pas dire de lui qu’il est infidèle, il y a une odeur constante de peu de respectabilité qui émane de lui.

La femme de Winston

À la toute fin du déjeuner, Smith remarque que la jeune fille aux cheveux noirs, qu'il avait aperçue le matin à Two Minutes of Hate, le surveille désormais de près.

En même temps, il se souvient de sa propre femme, avec laquelle il s'est séparé il y a environ 11 ans. Elle s'appelait Katherine. Smith comprend que même au tout début de leur vie commune, il s'est clairement rendu compte qu'il n'avait jamais rencontré une créature plus stupide et plus vide. Toutes les pensées dans sa tête étaient exclusivement des slogans.

En réfléchissant à qui est capable de détruire le Parti, Winston arrive à la conclusion que seuls les prolétaires en sont capables. Dans le roman « 1984 » de George Orwell (nous décrivons maintenant un résumé des chapitres), c'est le nom de la caste inférieure des habitants d'Océanie. De plus, ils représentent 85 % de la population totale. Lorsqu’il s’agit de trancher des questions morales, ils suivent les coutumes de leurs ancêtres, mais ils vivent si mal qu’il n’y a même pas d’écran de télévision dans leurs appartements.

Smith fait une entrée importante dans son journal. "La liberté est la capacité de dire que deux et deux font quatre."

Deuxième partie du roman

Le lendemain, au service, Smith rencontre à nouveau la fille aux taches de rousseur. Elle trébuche et tombe juste devant lui, et il se précipite à son secours. Pendant que Winston aide sa collègue à se relever, elle lui glisse tranquillement un mot dans la main. Il n’y a que trois mots dedans : « Je t’aime ». Ils conviennent d'une date.

Dans le livre d'Orwell de 1984, les personnages font une promenade romantique en dehors de la ville. Seulement là, on ne peut pas les entendre.

Il s'avère que le nom de la fille est Julia. Elle admet avoir eu des dizaines de relations avec des membres du Parti. Winston n'en est que ravi, car il comprend que seules une telle dépravation et une telle passion animale peuvent détruire le Parti de l'intérieur. George Orwell décrit leur étreinte amoureuse dans son livre « 1984 », dont un résumé permet de se faire une idée de la relation entre les personnages principaux comme d'un acte politique.

Julia

Julia n'a que 26 ans. Elle travaille au département littéraire sur une machine qui écrit des romans. Pour rencontrer sa petite amie, Smith loue une chambre sans écran de télévision au-dessus d'une brocante. Lors d'une de ces rencontres, ils aperçoivent un rat sortir d'un trou. Julia n'y attache aucune importance, mais Winston admet qu'il pense qu'il n'y a rien de pire au monde.

Chaque jour, Julia l'étonne de plus en plus. Un jour, alors qu'il commence à parler de la guerre avec l'Eurasie, elle déclare qu'elle pense qu'il n'y a pas de guerre du tout. Et le gouvernement lui-même peut larguer des missiles sur Londres pour maintenir la population dans une peur constante.

A cette époque, une conversation fatidique a lieu entre Smith et O'Brien. Ils organisent une réunion. Ce soir-là, Winston se souvient de sa pauvre enfance. Il ne se souvient pas de la façon dont son père a disparu ; il y avait très peu de nourriture. Et outre sa mère, sa sœur cadette vivait avec lui. Un jour, il a pris la part de chocolat de la jeune fille et s'est enfui de chez lui. Et à son retour, il ne retrouva plus ses proches. Il a été emmené dans un camp pour enfants sans abri, où il a grandi.

Relation entre Julia et Smith

La relation entre Julia et Smith se développe. La jeune fille veut sortir ensemble jusqu'à la toute fin, mais le héros la prévient que s'ils sont découverts, ils pourraient être torturés.

Les deux viennent voir O'Brien et admettent qu'ils sont des ennemis du Parti. Il répond en confirmant que l'organisation des Frères musulmans, qui s'oppose au Parti, existe. Il promet d'apporter bientôt à Winston le livre écrit par Goldstein.

À l’heure actuelle, d’autres changements se produisent dans les relations géopolitiques. Le gouvernement annonce qu'il n'a jamais combattu l'Eurasie, qu'il est son allié et que l'éternel ennemi est l'Estasia. Au cours des cinq jours suivants, Winston s'efforce de corriger le passé.

Les mêmes jours, il retrouve le livre de Goldstein. Il s’intitule « La théorie et la pratique du collectivisme oligarchique ». Il le lit avec Julia dans la pièce au-dessus de la brocante. A ce moment ils se révèlent, personnes inconnues Julia est emportée. Il s’avère qu’il y avait un écran de télévision caché dans la pièce. Le chiffonnier s'avère être un flic infiltré.

La troisième partie

Dans la troisième partie du roman 1984 d'Orwell, Winston est transporté dans un lieu inconnu. Il suppose qu'il s'agit du Ministère de l'Amour. Il est placé dans une chambre où la lumière est constamment allumée.

Parsons, qui dans un rêve appelait au renversement de Big Brother, lui est assigné. Sa propre fille l'a dénoncé.

Pour arracher des aveux à Smith, il est torturé et battu. Il s'avère qu'il a été surveillé pendant sept ans avant d'être arrêté. Quand O'Brien revient, Winston se rend compte qu'il a toujours été de leur côté. Lui rappelant une phrase de son journal selon laquelle la liberté est la capacité de dire que deux plus deux égale quatre, il ancien camarade lui montre quatre doigts et lui demande de lui dire combien il y en a.

Malgré la torture, Smith répond qu'il est 4. Ce n'est que lorsque la douleur du prisonnier s'intensifie qu'il admet qu'il est 5. Mais O'Brien note qu'il ment, car il croit toujours qu'il est quatre.

Le parti ne peut pas être renversé

Il est révélé qu'O'Brien est l'un des membres du parti qui a écrit le livre Brotherhood. Le parti lui-même incite des gens comme Winston à étouffer la protestation dans l’œuf. Chaque année, il y en a de moins en moins.

Smith n'est d'accord qu'avec le fait qu'il est tombé. Après tout, il n'a jamais trahi Julia. Mais cela arrive aussi. Winston est gardé dans une cellule. Dans le roman d'Orwell "1984", dont un résumé est devant vous, Winston avoue même en conclusion son amour pour une fille. Il est envoyé à la cellule numéro cent un. Là, une cage de rats dégoûtants lui est présentée en face. La principale chose dont Smith a peur dans cette vie. En désespoir de cause, il demande à leur donner Julia, mais pas lui. Alors il finit par sombrer, trahissant son dernier être cher.

La fin du roman

À la fin du roman, Smith passe du temps dans un café appelé « Sous le marronnier ». Il comprend tout ce qui lui est arrivé ces derniers temps.

Après l'emprisonnement et la torture au Ministère de l'Amour, il rencontre Julia. Smith note qu'elle a beaucoup changé. Son visage est devenu jaunâtre et une cicatrice est apparue sur son front. Et quand il la serrait dans ses bras, elle lui paraissait aussi pierre qu'un cadavre. Tous deux ont admis s'être trahis sous la torture.

A cette époque, des fanfares cérémonielles se font entendre dans le café. On annonce que l'Océanie a gagné la guerre contre l'Eurasie. Winston admet qu'il s'est également vaincu et a vaincu Big Brother.

Analyse du roman

Le roman d'Orwell "1984", dont un résumé, dont l'analyse vous sera certainement utile, soulève de nombreuses questions importantes.

Il parle de la censure, qui se développe dans une société totalitaire, du nationalisme, qui devient la base politique intérieure au niveau de l’État, la surveillance, nécessaire au maintien des dirigeants au pouvoir.

Jusqu'à présent, une grande partie de ce qui est décrit dans le roman reste pertinente et discutée entre les habitants des quartiers les plus pauvres. différents pays. Partout où au moins les débuts de l'autoritarisme ou du totalitarisme apparaissent au pouvoir, ils commencent immédiatement à se souvenir de ce roman immortel de George Orwell, affirmant que tout ce que l'écrivain de science-fiction a écrit se réalise à nouveau.

George Orwell

Première partie

C'était une journée d'avril froide et claire et l'horloge sonna treize heures. Enfouissant son menton dans sa poitrine pour échapper au vent maléfique, Winston Smith se glissa précipitamment par la porte vitrée de l'immeuble Pobeda, tout en laissant entrer un tourbillon de poussière granuleuse.

Le hall sentait le chou bouilli et les vieux tapis. En face de l'entrée, sur le mur, était accrochée une affiche colorée, trop grande pour la pièce. L'affiche représentait un visage énorme, de plus d'un mètre de large, le visage d'un homme d'environ quarante-cinq ans, avec une épaisse moustache noire, rugueuse, mais masculinement attirante. Winston se dirigea vers les escaliers. Cela ne servait à rien d'aller à l'ascenseur. Il est même dedans des temps meilleurs fonctionnait rarement, et maintenant, pendant la journée, l'électricité était complètement coupée. Le régime économique était en vigueur : ils se préparaient pour la Semaine de la Haine. Winston dut franchir sept marches ; il avait la quarantaine, il avait un ulcère variqueux au-dessus de la cheville : il se levait lentement et s'arrêtait plusieurs fois pour se reposer. À chaque palier, le même visage regardait depuis le mur. Le portrait a été réalisé de telle manière que peu importe où vous alliez, vos yeux ne vous lâcheraient pas. GRAND FRÈRE VOUS REGARDE, - lire la signature.

Dans l'appartement, une voix riche a parlé de la production de fonte et a lu des chiffres. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue encastrée dans le mur droit, semblable à un miroir trouble. Winston tourna le bouton, sa voix s'affaiblissait, mais le discours restait clair. Il était possible d'atténuer cet appareil (on l'appelait télécran), mais il était impossible de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre ; homme petit et frêle, il paraissait encore plus chétif dans l'uniforme bleu d'un membre du parti. Ses cheveux étaient complètement blonds et son visage rougeaud pèle à cause du mauvais savon, des lames émoussées et du froid de l'hiver qui venait de se terminer.

Le monde extérieur, derrière les fenêtres fermées, respirait le froid. Le vent faisait tourbillonner la poussière et les bouts de papier en spirales ; et même si le soleil brillait et le ciel était d'un bleu intense, tout dans la ville semblait incolore - à l'exception des affiches affichées partout. Le visage à moustache noire le regardait sous tous les angles visibles. De la maison d'en face aussi. GRAND FRÈRE VOUS REGARDE, - dit la signature, et des yeux sombres regardèrent ceux de Winston. En bas, au-dessus du trottoir, une affiche au coin déchiré claquait au vent, tantôt cachée, tantôt révélant un seul mot : ANGSOC. Au loin, un hélicoptère glissait entre les toits, planait un instant comme une mouche cadavre et s'envolait dans une courbe. C'était une patrouille de police qui regardait par les fenêtres des gens. Mais les patrouilles ne comptaient pas. Seule comptait la police de la pensée.

Derrière Winston, la voix du télécran parlait toujours de la fusion du fer et du dépassement du neuvième plan triennal. Le télécran fonctionnait pour la réception et la transmission. Il captait chaque mot, s'il était prononcé dans un murmure pas trop silencieux ; De plus, tant que Winston restait dans le champ de vision de la plaque nuageuse, il était non seulement entendu, mais aussi vu. Bien entendu, personne ne savait s’il était surveillé ou non à ce moment-là. À quelle fréquence et à quel moment la police de la pensée se connecte-t-elle à votre câble - on ne peut que le deviner. Il est possible qu’ils surveillaient tout le monde – et ce 24 heures sur 24. De toute façon, ils pourraient se connecter à tout moment. Vous deviez vivre - et vous viviez par habitude, qui se transformait en instinct - en sachant que chacune de vos paroles était entendue et que chacun de vos mouvements, jusqu'à l'extinction des lumières, était surveillé.

Winston gardait le dos au téléécran. C'est plus sûr ainsi ; même si – il le savait – son dos cédait également. A un kilomètre de sa fenêtre, le bâtiment blanc du ministère de la Vérité, son lieu de travail, dominait la ville crasseuse. Voilà, pensa Winston avec un vague dégoût, voilà, Londres, ville principale Airstrip I, la troisième province la plus peuplée de l'État d'Océanie. Il se tourna vers son enfance et essaya de se rappeler si Londres avait toujours été ainsi. Ces rangées de maisons délabrées du XIXe siècle, étayées par des rondins, aux fenêtres rapiécées avec du carton, aux toits en patchwork, aux murs ivres des jardins de devant, se sont-elles toujours étendues au loin ? Et ces clairières des bombardements, où la poussière d'albâtre s'enroulait et où l'épilobe grimpait sur des tas de décombres ; et de grands terrains vagues où les bombes ont fait place à toute une famille de champignons, de misérables cabanes en planches qui ressemblaient à des poulaillers ? Mais - en vain, il ne s'en souvenait pas ; de l'enfance il ne reste que des scènes fragmentaires, très éclairées, dépourvues de fond et le plus souvent incompréhensibles.

Le ministère de la Vérité – en novlangue MiniPrav – était remarquablement différent de tout ce qui existait. Ce gigantesque édifice pyramidal, brillant de béton blanc, s'élevait, corniche après corniche, jusqu'à une hauteur de trois cents mètres. Depuis sa fenêtre, Winston pouvait lire trois slogans du parti écrits en écriture élégante sur la façade blanche :

LA GUERRE EST LA PAIX

LA LIBERTÉ EST L'ESCLAVAGE

L'IGNORANCE EST LE POUVOIR

Selon les rumeurs, le Ministère de la Vérité contenait trois mille bureaux au-dessus de la surface de la terre et un système de racines correspondant dans les profondeurs. DANS différentes fins Il n'y avait que trois autres bâtiments de ce type et de cette taille à Londres. Ils dominaient si haut la ville que depuis le toit de l'immeuble résidentiel Pobeda, on pouvait les voir tous les quatre à la fois. Ils abritaient quatre ministères, soit l'ensemble de l'appareil d'État : le ministère de la Vérité, chargé de l'information, de l'éducation, des loisirs et des arts ; le ministère de la Paix, chargé de la guerre ; le ministère de l'Amour, chargé du maintien de l'ordre, et le ministère de l'Abondance, chargé de l'économie. En novlangue : miniprav, miniworld, minilove et minizo.

Le ministère de l’Amour inspirait la peur. Il n'y avait pas de fenêtres dans le bâtiment. Winston n'a jamais franchi son seuil, ne s'est jamais approché à moins d'un demi-kilomètre de lui. Il n'était possible d'y arriver que pour des raisons officielles, puis après avoir traversé tout un labyrinthe de barbelés, de portes en acier et de nids de mitrailleuses camouflés. Même les rues menant à l'anneau extérieur des clôtures étaient patrouillées par des gardes en uniforme noir, à visage de gorille, armés de matraques articulées.

Winston se tourna brusquement. Il donna à son visage une expression d'optimisme calme, plus appropriée devant un écran de télévision, et se dirigea vers l'autre bout de la pièce, vers la petite kitchenette. Ayant quitté le ministère à cette heure-là, il a sacrifié le déjeuner dans la salle à manger, et il n'y avait pas de nourriture à la maison - à l'exception d'une miche de pain noir, qu'il fallait conserver jusqu'à demain matin. Il sortit sur l'étagère une bouteille de liquide incolore avec une simple étiquette blanche : « Victory Gin ». Le gin avait une odeur désagréable et grasse, comme celle de la vodka de riz chinoise. Winston versa une tasse presque pleine, rassembla son courage et l'avala comme un médicament.

Son visage est immédiatement devenu rouge et des larmes ont coulé de ses yeux. La boisson ressemblait à de l’acide nitrique ; De plus, après avoir bu une gorgée, on avait l'impression d'avoir été frappé dans le dos avec une matraque en caoutchouc. Mais bientôt la brûlure dans l’estomac s’est calmée et le monde a commencé à paraître plus joyeux. Il a sorti une cigarette d'un paquet froissé étiqueté « Victory Cigarettes », en la tenant distraitement à la verticale, faisant tomber tout le tabac qu'elle contenait sur le sol. Winston fut plus prudent avec le suivant. Il retourna dans la pièce et s'assit à la table à gauche du télécran. Du tiroir du bureau, il sortit un stylo, une bouteille d'encre et un épais cahier au dos rouge et à la reliure marbrée.

Pour une raison inconnue, le télécran de la pièce n’a pas été installé comme d’habitude. Il n'était pas placé dans le mur du fond, d'où il pouvait dominer toute la pièce, mais dans le mur le plus long, en face de la fenêtre. Sur le côté se trouvait une niche peu profonde, probablement destinée aux étagères, où Winston était maintenant assis. S'y étant assis plus profondément, il s'est avéré inaccessible au téléécran, ou plutôt invisible. Bien sûr, ils pouvaient l’écouter, mais ils ne pouvaient pas le surveiller lorsqu’il était assis là. Cette disposition quelque peu inhabituelle de la pièce lui a peut-être donné l’idée de faire ce qu’il s’apprêtait à faire maintenant.

Mais en plus, le livre relié en marbre m'a inspiré. Le livre était incroyablement beau. Le papier crème lisse était légèrement jauni par le temps - un tel papier n'avait pas été produit depuis quarante ans, voire plus. Winston soupçonnait que le livre était encore plus ancien. Il l'a remarqué dans la vitrine d'un brocanteur d'un bidonville (là où exactement, il l'avait déjà oublié) et avait hâte de l'acheter. Les membres du parti n’étaient pas censés se rendre dans les magasins ordinaires (c’était ce qu’on appelait « acheter des marchandises sur le marché libre »), mais l’interdiction était souvent bafouée : de nombreuses choses, comme les lacets et les lames de rasoir, ne pouvaient être obtenues autrement. Winston regarda rapidement autour de lui, plongea dans le magasin et acheta un livre pour deux dollars cinquante. Pourquoi - lui-même ne le savait pas encore. Il l'a furtivement ramené à la maison dans une mallette. Même vide, il compromettait le propriétaire.

C'était une journée d'avril froide et claire et l'horloge sonna treize heures. Enfouissant son menton dans sa poitrine pour échapper au vent maléfique, Winston Smith se glissa précipitamment par la porte vitrée de l'immeuble Pobeda, tout en laissant entrer un tourbillon de poussière granuleuse.

Le hall sentait le chou bouilli et les vieux tapis. En face de l'entrée, sur le mur, était accrochée une affiche colorée, trop grande pour la pièce. L'affiche représentait un visage énorme, de plus d'un mètre de large - le visage d'un homme d'environ quarante-cinq ans, avec une épaisse moustache noire, rugueux, mais masculinement attrayant. Winston se dirigea vers les escaliers. Cela ne servait à rien d'aller à l'ascenseur. Même dans le meilleur des cas, cela fonctionnait rarement et maintenant, pendant la journée, l'électricité était complètement coupée. Un régime économique était en vigueur : ils se préparaient pour la Semaine de la Haine. Winston dut franchir sept marches ; il avait la quarantaine, il avait un ulcère variqueux au-dessus de la cheville ; il se leva lentement et s'arrêta plusieurs fois pour se reposer. À chaque palier, le même visage regardait depuis le mur. Le portrait a été réalisé de telle manière que peu importe où vous alliez, vos yeux ne vous lâcheraient pas. BIGGER BROTHER VOUS REGARDE – dit la légende.

Dans l'appartement, une voix riche a parlé de la production de fonte et a lu des chiffres. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue encastrée dans le mur droit, semblable à un miroir trouble. Winston tourna le bouton, sa voix s'affaiblissait, mais le discours restait clair. Il était possible d'atténuer cet appareil (on l'appelait télécran), mais il était impossible de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre : un homme petit et frêle, il semblait encore plus frêle dans l'uniforme bleu d'un membre du parti. Ses cheveux étaient complètement blonds et son visage rougeaud pèle à cause du mauvais savon, des lames émoussées et du froid de l'hiver qui venait de se terminer.

Le monde extérieur, derrière les fenêtres fermées, respirait le froid. Le vent faisait tourbillonner la poussière et les bouts de papier en spirales ; et même si le soleil brillait et le ciel était d'un bleu vif, tout dans la ville semblait incolore - à l'exception des affiches affichées partout. Le visage à moustache noire le regardait sous tous les angles visibles. De la maison d’en face aussi. BIG BROTHER VOUS REGARDE - dit la légende, et des yeux sombres regardèrent ceux de Winston. En bas, au-dessus du trottoir, une affiche au coin déchiré claquait au vent, tantôt cachée, tantôt révélant un seul mot : ANGSOCI. Au loin, un hélicoptère glissait entre les toits, planait un instant comme une mouche cadavre et s'envolait dans une courbe. C'était une patrouille de police qui regardait par les fenêtres des gens. Mais les patrouilles ne comptaient pas. Seule comptait la police de la pensée.

Derrière Winston, la voix du télécran parlait toujours de la fusion du fer et du dépassement du neuvième plan triennal. Le télécran fonctionnait pour la réception et la transmission. Il captait chaque mot, s'il était prononcé dans un murmure pas trop silencieux ; De plus, tant que Winston restait dans le champ de vision de la plaque nuageuse, il était non seulement entendu, mais aussi vu. Bien entendu, personne ne savait s’il était surveillé ou non à ce moment-là. À quelle fréquence et à quel moment la police de la pensée se connecte-t-elle à votre câble - on ne peut que deviner cela. Il est possible qu’ils surveillaient tout le monde – et ce 24 heures sur 24. De toute façon, ils pourraient se connecter à tout moment. Vous deviez vivre - et vous viviez par habitude, qui se transformait en instinct - en sachant que chacune de vos paroles était entendue et que chacun de vos mouvements, jusqu'à l'extinction des lumières, était surveillé.

Winston gardait le dos au téléécran. C'est plus sûr ainsi ; même si – il le savait – son dos cédait également. A un kilomètre de sa fenêtre, le bâtiment blanc du ministère de la Vérité, son lieu de travail, dominait la ville crasseuse. La voici, pensa Winston avec un vague dégoût, la voici, Londres, la ville principale d'Airstrip I, la troisième province la plus peuplée de l'État d'Océanie. Il se tourna vers son enfance et essaya de se rappeler si Londres avait toujours été ainsi. Ces rangées de maisons délabrées du XIXe siècle, étayées par des rondins, aux fenêtres rapiécées avec du carton, aux toits en patchwork, aux murs ivres des jardins de devant, se sont-elles toujours étendues au loin ? Et ces clairières des bombardements, où la poussière d'albâtre s'enroulait et où l'épilobe grimpait sur des tas de décombres ; et de grands terrains vagues où les bombes ont fait place à toute une famille de champignons, de misérables cabanes en planches qui ressemblaient à des poulaillers ? Mais - en vain, il ne s'en souvenait pas ; de l'enfance il ne reste que des scènes fragmentaires, très éclairées, dépourvues de fond et le plus souvent incompréhensibles.

Le ministère de la Vérité – mini-droits en novlangue – était remarquablement différent de tout ce qui existait. Ce gigantesque édifice pyramidal, brillant de béton blanc, s'élevait, corniche après corniche, jusqu'à une hauteur de trois cents mètres. Depuis sa fenêtre, Winston pouvait lire trois slogans du parti écrits en écriture élégante sur la façade blanche :

LA GUERRE EST LA PAIX

LA LIBERTÉ EST L'ESCLAVAGE

L'IGNORANCE EST LE POUVOIR

Selon les rumeurs, le Ministère de la Vérité contenait trois mille bureaux au-dessus de la surface de la terre et un système de racines correspondant dans les profondeurs. Il n'y avait que trois autres bâtiments de ce type et de cette taille dans différents quartiers de Londres. Ils dominaient si haut la ville que depuis le toit de l'immeuble résidentiel Pobeda, on pouvait les voir tous les quatre à la fois. Ils abritaient quatre ministères, soit l'ensemble de l'appareil d'État : le ministère de la Vérité, chargé de l'information, de l'éducation, des loisirs et des arts ; le ministère de la Paix, chargé de la guerre ; le ministère de l'Amour, chargé du maintien de l'ordre, et le ministère de l'Abondance, chargé de l'économie. En novlangue : miniprav, miniworld, minilove et minizo.

Le ministère de l’Amour inspirait la peur. Il n'y avait pas de fenêtres dans le bâtiment. Winston n'a jamais franchi son seuil, ne s'est jamais approché à moins d'un demi-kilomètre de lui. Il n'était possible d'y arriver que pour des raisons officielles, puis après avoir traversé tout un labyrinthe de barbelés, de portes en acier et de nids de mitrailleuses camouflés. Même les rues menant à l’anneau extérieur des clôtures étaient patrouillées par des gardes en uniforme noir ressemblant à des gorilles et armés de matraques articulées.

Winston se tourna brusquement. Il donna à son visage une expression d'optimisme calme, plus appropriée devant un écran de télévision, et se dirigea vers l'autre bout de la pièce, vers la petite kitchenette. Ayant quitté le ministère à cette heure-là, il a sacrifié le déjeuner dans la salle à manger, et il n'y avait pas de nourriture à la maison - à l'exception d'une miche de pain noir, qu'il fallait conserver jusqu'à demain matin. Il sortit sur l'étagère une bouteille de liquide incolore avec une simple étiquette blanche : « Victory Gin ». Le gin avait une odeur désagréable et grasse, comme celle de la vodka de riz chinoise. Winston versa une tasse presque pleine, rassembla son courage et l'avala comme un médicament.

Son visage est immédiatement devenu rouge et des larmes ont coulé de ses yeux. La boisson ressemblait à de l’acide nitrique ; De plus, après avoir bu une gorgée, on avait l'impression d'avoir été frappé dans le dos avec une matraque en caoutchouc. Mais bientôt la brûlure dans l’estomac s’est calmée et le monde a commencé à paraître plus joyeux. Il a sorti une cigarette d'un paquet froissé étiqueté « Victory Cigarettes », en la tenant distraitement à la verticale, faisant tomber tout le tabac qu'elle contenait sur le sol. Winston fut plus prudent avec le suivant. Il retourna dans la pièce et s'assit à la table à gauche du télécran. Du tiroir du bureau, il sortit un stylo, une bouteille d'encre et un épais cahier au dos rouge et à la reliure marbrée.

Pour une raison inconnue, le télécran de la pièce n’a pas été installé comme d’habitude. Il n'était pas placé dans le mur du fond, d'où il pouvait dominer toute la pièce, mais dans le mur le plus long, en face de la fenêtre. Sur le côté se trouvait une niche peu profonde, probablement destinée aux étagères, où Winston était maintenant assis. S'y étant assis plus profondément, il s'est avéré inaccessible au téléécran, ou plutôt invisible. Ils pouvaient bien sûr l’écouter, mais ils ne pouvaient pas le surveiller lorsqu’il était assis là. Cette disposition quelque peu inhabituelle de la pièce lui a peut-être donné l’idée de faire ce qu’il s’apprêtait à faire maintenant.

Mais en plus, le livre relié en marbre m'a inspiré. Le livre était incroyablement beau. Le papier lisse et crème était légèrement jauni par le temps ; un tel papier n'avait pas été produit depuis quarante ans, voire plus. Winston soupçonnait que le livre était encore plus ancien. Il l'a remarqué dans la vitrine d'un brocanteur d'un bidonville (là où exactement, il l'avait déjà oublié) et avait hâte de l'acheter. Les membres du parti n’étaient pas censés se rendre dans les magasins ordinaires (c’était ce qu’on appelait « acheter des marchandises sur le marché libre »), mais l’interdiction était souvent bafouée : de nombreuses choses, comme les lacets et les lames de rasoir, ne pouvaient être obtenues autrement. Winston regarda rapidement autour de lui, plongea dans le magasin et acheta un livre pour deux dollars cinquante. Pourquoi - lui-même ne le savait pas encore. Il l'a furtivement ramené à la maison dans une mallette. Même vide, il compromettait le propriétaire.

je

C'était une journée d'avril froide et claire et l'horloge sonna treize heures. Enfouissant son menton dans sa poitrine pour échapper au vent maléfique, Winston Smith se glissa précipitamment par la porte vitrée de l'immeuble Pobeda, tout en laissant entrer un tourbillon de poussière granuleuse.

Le hall sentait le chou bouilli et les vieux tapis. En face de l'entrée, sur le mur, était accrochée une affiche colorée, trop grande pour la pièce. L'affiche représentait un visage énorme, de plus d'un mètre de large - le visage d'un homme d'environ quarante-cinq ans, avec une épaisse moustache noire, rugueux, mais masculinement attrayant. Winston se dirigea vers les escaliers. Cela ne servait à rien d'aller à l'ascenseur. Même dans le meilleur des cas, cela fonctionnait rarement et maintenant, pendant la journée, l'électricité était complètement coupée. Un régime économique était en vigueur : ils se préparaient pour la Semaine de la Haine. Winston dut franchir sept marches ; il avait la quarantaine, il avait un ulcère variqueux au-dessus de la cheville ; il se leva lentement et s'arrêta plusieurs fois pour se reposer. À chaque palier, le même visage regardait depuis le mur. Le portrait a été réalisé de telle manière que peu importe où vous alliez, vos yeux ne vous lâcheraient pas. BIGGER BROTHER VOUS REGARDE – dit la légende.

Dans l'appartement, une voix riche a parlé de la production de fonte et a lu des chiffres. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue encastrée dans le mur droit, semblable à un miroir trouble. Winston tourna le bouton, sa voix s'affaiblissait, mais le discours restait clair. Il était possible d'atténuer cet appareil (on l'appelait télécran), mais il était impossible de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre : un homme petit et frêle, il semblait encore plus frêle dans l'uniforme bleu d'un membre du parti. Ses cheveux étaient complètement blonds et son visage rougeaud pèle à cause du mauvais savon, des lames émoussées et du froid de l'hiver qui venait de se terminer.

Le monde extérieur, derrière les fenêtres fermées, respirait le froid. Le vent faisait tourbillonner la poussière et les bouts de papier en spirales ; et même si le soleil brillait et le ciel était d'un bleu vif, tout dans la ville semblait incolore - à l'exception des affiches affichées partout. Le visage à moustache noire le regardait sous tous les angles visibles. De la maison d’en face aussi. BIG BROTHER VOUS REGARDE - dit la légende, et des yeux sombres regardèrent ceux de Winston. En bas, au-dessus du trottoir, une affiche au coin déchiré claquait au vent, tantôt cachée, tantôt révélant un seul mot : ANGSOCI. Au loin, un hélicoptère glissait entre les toits, planait un instant comme une mouche cadavre et s'envolait dans une courbe. C'était une patrouille de police qui regardait par les fenêtres des gens. Mais les patrouilles ne comptaient pas. Seule comptait la police de la pensée.

Derrière Winston, la voix du télécran parlait toujours de la fusion du fer et du dépassement du neuvième plan triennal. Le télécran fonctionnait pour la réception et la transmission. Il captait chaque mot, s'il était prononcé dans un murmure pas trop silencieux ; De plus, tant que Winston restait dans le champ de vision de la plaque nuageuse, il était non seulement entendu, mais aussi vu. Bien entendu, personne ne savait s’il était surveillé ou non à ce moment-là. À quelle fréquence et à quel moment la police de la pensée se connecte-t-elle à votre câble - on ne peut que deviner cela.

Il est possible qu’ils surveillaient tout le monde – et ce 24 heures sur 24. De toute façon, ils pourraient se connecter à tout moment. Vous deviez vivre - et vous viviez par habitude, qui se transformait en instinct - en sachant que chacune de vos paroles était entendue et que chacun de vos mouvements, jusqu'à l'extinction des lumières, était surveillé.

Winston gardait le dos au téléécran. C'est plus sûr ainsi ; même si – il le savait – son dos cédait également. A un kilomètre de sa fenêtre, le bâtiment blanc du ministère de la Vérité, son lieu de travail, dominait la ville crasseuse. La voici, pensa Winston avec un vague dégoût, la voici, Londres, la ville principale d'Airstrip I, la troisième province la plus peuplée de l'État d'Océanie. Il se tourna vers son enfance et essaya de se rappeler si Londres avait toujours été ainsi. Ces rangées de maisons délabrées du XIXe siècle, étayées par des rondins, aux fenêtres rapiécées avec du carton, aux toits en patchwork, aux murs ivres des jardins de devant, se sont-elles toujours étendues au loin ? Et ces clairières des bombardements, où la poussière d'albâtre s'enroulait et où l'épilobe grimpait sur des tas de décombres ; et de grands terrains vagues où les bombes ont fait place à toute une famille de champignons, de misérables cabanes en planches qui ressemblaient à des poulaillers ? Mais - en vain, il ne s'en souvenait pas ; de l'enfance il ne reste que des scènes fragmentaires, très éclairées, dépourvues de fond et le plus souvent incompréhensibles.

Ministère de la Vérité - en novlangue 1

La novlangue est la langue officielle de l'Océanie. Pour sa structure, voir l'Annexe.

Droits mini - remarquablement différents de tout ce qui existe. Ce gigantesque édifice pyramidal, brillant de béton blanc, s'élevait, corniche après corniche, jusqu'à une hauteur de trois cents mètres. Depuis sa fenêtre, Winston pouvait lire trois slogans du parti écrits en écriture élégante sur la façade blanche :

LA GUERRE EST LA PAIX

LA LIBERTÉ EST L'ESCLAVAGE

L'IGNORANCE EST LE POUVOIR

Selon les rumeurs, le Ministère de la Vérité contenait trois mille bureaux au-dessus de la surface de la terre et un système de racines correspondant dans les profondeurs. Il n'y avait que trois autres bâtiments de ce type et de cette taille dans différents quartiers de Londres. Ils dominaient si haut la ville que depuis le toit de l'immeuble résidentiel Pobeda, on pouvait les voir tous les quatre à la fois. Ils abritaient quatre ministères, soit l'ensemble de l'appareil d'État : le ministère de la Vérité, chargé de l'information, de l'éducation, des loisirs et des arts ; le ministère de la Paix, chargé de la guerre ; le ministère de l'Amour, chargé du maintien de l'ordre, et le ministère de l'Abondance, chargé de l'économie. En novlangue : miniprav, miniworld, minilove et minizo.

Le ministère de l’Amour inspirait la peur. Il n'y avait pas de fenêtres dans le bâtiment. Winston n'a jamais franchi son seuil, ne s'est jamais approché à moins d'un demi-kilomètre de lui. Il n'était possible d'y arriver que pour des raisons officielles, puis après avoir traversé tout un labyrinthe de barbelés, de portes en acier et de nids de mitrailleuses camouflés. Même les rues menant à l’anneau extérieur des clôtures étaient patrouillées par des gardes en uniforme noir ressemblant à des gorilles et armés de matraques articulées.

Winston se tourna brusquement. Il donna à son visage une expression d'optimisme calme, plus appropriée devant un écran de télévision, et se dirigea vers l'autre bout de la pièce, vers la petite kitchenette. Ayant quitté le ministère à cette heure-là, il a sacrifié le déjeuner dans la salle à manger, et il n'y avait pas de nourriture à la maison - à l'exception d'une miche de pain noir, qu'il fallait conserver jusqu'à demain matin. Il sortit sur l'étagère une bouteille de liquide incolore avec une simple étiquette blanche : « Victory Gin ». Le gin avait une odeur désagréable et grasse, comme celle de la vodka de riz chinoise. Winston versa une tasse presque pleine, rassembla son courage et l'avala comme un médicament.

Son visage est immédiatement devenu rouge et des larmes ont coulé de ses yeux. La boisson ressemblait à de l’acide nitrique ; De plus, après avoir bu une gorgée, on avait l'impression d'avoir été frappé dans le dos avec une matraque en caoutchouc. Mais bientôt la brûlure dans l’estomac s’est calmée et le monde a commencé à paraître plus joyeux. Il a sorti une cigarette d'un paquet froissé étiqueté « Victory Cigarettes », en la tenant distraitement à la verticale, faisant tomber tout le tabac qu'elle contenait sur le sol. Winston fut plus prudent avec le suivant. Il retourna dans la pièce et s'assit à la table à gauche du télécran. Du tiroir du bureau, il sortit un stylo, une bouteille d'encre et un épais cahier au dos rouge et à la reliure marbrée.

Pour une raison inconnue, le télécran de la pièce n’a pas été installé comme d’habitude. Il n'était pas placé dans le mur du fond, d'où il pouvait dominer toute la pièce, mais dans le mur le plus long, en face de la fenêtre. Sur le côté se trouvait une niche peu profonde, probablement destinée aux étagères, où Winston était maintenant assis. S'y étant assis plus profondément, il s'est avéré inaccessible au téléécran, ou plutôt invisible. Ils pouvaient bien sûr l’écouter, mais ils ne pouvaient pas le surveiller lorsqu’il était assis là. Cette disposition quelque peu inhabituelle de la pièce lui a peut-être donné l’idée de faire ce qu’il s’apprêtait à faire maintenant.

Mais en plus, le livre relié en marbre m'a inspiré. Le livre était incroyablement beau. Le papier lisse et crème était légèrement jauni par le temps ; un tel papier n'avait pas été produit depuis quarante ans, voire plus. Winston soupçonnait que le livre était encore plus ancien. Il l'a remarqué dans la vitrine d'un brocanteur d'un bidonville (là où exactement, il l'avait déjà oublié) et avait hâte de l'acheter. Les membres du parti n’étaient pas censés se rendre dans les magasins ordinaires (c’était ce qu’on appelait « acheter des marchandises sur le marché libre »), mais l’interdiction était souvent bafouée : de nombreuses choses, comme les lacets et les lames de rasoir, ne pouvaient être obtenues autrement. Winston regarda rapidement autour de lui, plongea dans le magasin et acheta un livre pour deux dollars cinquante. Pourquoi - lui-même ne le savait pas encore. Il l'a furtivement ramené à la maison dans une mallette. Même vide, il compromettait le propriétaire.

Il avait maintenant l'intention de tenir un journal. Ce n'était pas un acte illégal (il n'y avait rien d'illégal du tout, puisqu'il n'y avait plus de lois), mais si le journal était découvert, Winston risquait la mort ou, au mieux, vingt-cinq ans de camp de travaux forcés. Winston inséra la plume dans le stylo et la lécha pour enlever la graisse. La plume était un instrument archaïque, on ne s'en servait même que rarement pour signer, et Winston s'en procurait secrètement et non sans difficulté : ce beau papier crème, lui semblait-il, méritait d'être écrit avec de la vraie encre, et non gribouillé avec de la vraie encre. un crayon à encre. En fait, il n’a pas l’habitude d’écrire de la main. À l'exception des notes les plus courtes, il dictait tout dans un rédacteur de discours, mais ici, la dictée, bien sûr, ne convenait pas. Il trempa son stylo et hésita. Son ventre se serra. Toucher un stylo sur du papier est une étape irrévocable. Dans de petites lettres maladroites, il écrit :

Et il se pencha en arrière. Il était envahi par un sentiment d’impuissance totale. Tout d’abord, il ne savait pas s’il était vrai que nous étions en 1984. A propos de cela - sans aucun doute : il était presque sûr d'avoir 39 ans, et il était né en 1944 ou 45 ; mais il est désormais impossible de fixer une date avec plus de précision qu'avec une erreur d'un an ou deux.

Et pour qui, devint-il soudain perplexe, ce journal est-il écrit ? Pour l’avenir, pour ceux qui ne sont pas encore nés. Ses pensées tournèrent autour de la date douteuse inscrite sur la feuille et tombèrent soudain sur le mot novlangue double pensée. Et pour la première fois, l'ampleur de son entreprise lui apparut. Comment communiquer avec le futur ? C’est intrinsèquement impossible. Soit demain sera semblable à aujourd’hui et alors personne ne l’écoutera, soit ce sera différent et l’adversité de Winston ne lui dira rien.

Winston était assis, regardant fixement le journal. Une musique militaire âpre sortait du télécran. C’est curieux : non seulement il a perdu la capacité d’exprimer ses pensées, mais il a même oublié ce qu’il voulait dire. Depuis combien de semaines se préparait-il pour ce moment, et il ne lui était même jamais venu à l'esprit que cela nécessiterait plus que du courage. Écrivez-le simplement – quoi de plus simple ? Mettez sur papier l’interminable monologue anxieux qui résonne dans sa tête depuis des années et des années. Et même ce monologue s'est tari. Et l’ulcère au-dessus de ma cheville me démangeait insupportablement. Il avait peur de se gratter la jambe - cela provoquait toujours une inflammation. Les secondes passèrent. Seulement la blancheur du papier, les démangeaisons au-dessus de sa cheville, la musique retentissante et un léger bourdonnement dans sa tête, c'est tout ce que ses sens percevaient maintenant.

Et soudain, il s'est mis à écrire - simplement par panique, très vaguement conscient qu'il sortait de sous la plume. Des lignes perlées, mais d'une maladresse enfantine, rampaient de haut en bas de la feuille, perdant d'abord les majuscules, puis les points.

4 avril 1984. Hier au cinéma. Des films totalement de guerre. Un très bon exemple, quelque part dans la mer Méditerranée, un navire transportant des réfugiés est bombardé. Le public est amusé par les images d'un énorme homme gros essayant de s'enfuir à la nage et poursuivi par un hélicoptère. d'abord on le voit patauger dans l'eau comme un dauphin, puis on le voit depuis un hélicoptère à travers le viseur, puis il est tout plein de trous et la mer autour de lui est rose et coule immédiatement comme s'il avait pris de l'eau à travers les trous , quand il est allé au fond, le public a ri. Puis un bateau rempli d'enfants et un hélicoptère qui survole. là, assise sur la proue, se trouvait une femme d'âge moyen qui ressemblait à une juive, et dans ses bras se trouvait un garçon d'environ trois ans. Le garçon crie de peur et cache sa tête sur sa poitrine comme s'il voulait se foutre en elle, et elle le calme et le couvre avec ses mains, même si elle-même est devenue bleue de peur, tout le temps qu'elle essaie de le couvrir mieux avec ses mains, comme si elle pouvait le protéger des balles, puis un hélicoptère est tombé dessus. Une bombe de 20 kilogrammes a eu une terrible explosion et le bateau s'est brisé en morceaux, puis une merveilleuse photo de la main d'un enfant s'envolant, droit dans le ciel, cela a probablement été filmé depuis le nez de verre d'un hélicoptère et les rangs du parti ont applaudi bruyamment, mais là où étaient assis les prolétaires, une femme a soulevé un scandale et a crié qu'il ne fallait pas montrer cela devant des enfants, où est-ce que c'est bien où est-ce que c'est bien devant les enfants et a fait des histoires jusqu'à ce que la police la fasse sortir, ils ne l'ont pas fait sortir, il est peu probable qu'ils lui fassent quoi que ce soit, on ne sait jamais ce que disent les prolétaires, un typique réaction pro-amour, personne n'y prête attention...

Winston a arrêté d'écrire, en partie parce que sa main avait des crampes. Lui-même ne comprenait pas pourquoi il avait écrit ces absurdités sur papier. Mais il est curieux que pendant qu'il bougeait sa plume, un incident complètement différent soit resté dans sa mémoire, à tel point que vous pouvez l'écrire maintenant. Il est devenu clair pour lui qu'à cause de cet incident, il a soudainement décidé de rentrer chez lui et de commencer un journal aujourd'hui.

Cela s'est produit le matin au ministère - si l'on peut dire "arrivé" à propos d'une telle nébuleuse.

Il était presque onze heures et, dans le service des archives où travaillait Winston, les employés sortaient des chaises de leurs bureaux et les plaçaient au milieu de la salle devant un grand écran télé - ils se rassemblaient pour deux minutes de haine. Winston se prépara à prendre place dans les rangées du milieu, puis deux autres personnes apparurent soudainement : des visages familiers, mais il n'eut pas besoin de leur parler. Il rencontrait souvent la jeune fille dans les couloirs. Il ne connaissait pas son nom, il savait seulement qu’elle travaillait au département de littérature. À en juger par le fait qu'il la voyait parfois avec une clé à molette et les mains huileuses, elle entretenait l'une des machines à écrire des romans. Elle avait des taches de rousseur, d'épais cheveux noirs, environ vingt-sept ans ; elle se comportait avec confiance et se déplaçait rapidement et athlétiquement. Une ceinture écarlate - l'emblème de la Youth Anti-Sex Union - était étroitement enroulée à plusieurs reprises autour de la taille de la combinaison, soulignant les hanches abruptes. Winston ne l'aimait pas à première vue. Et il savait pourquoi. Elle respirait l'esprit des terrains de hockey, des baignades froides, des sorties touristiques et de l'orthodoxie générale. Il n'aimait pas presque toutes les femmes, surtout les jeunes et jolies. Ce sont les femmes, et en premier lieu les jeunes, qui étaient les adhérents les plus fanatiques du parti, avaleurs de slogans, espions volontaires et renifleurs d'hérésie. Et celui-là lui paraissait encore plus dangereux que les autres. Un jour, elle l'a rencontré dans le couloir, a regardé de côté - comme si elle l'avait transpercé de son regard - et une peur noire s'est glissée dans son âme. Il soupçonnait même sournoisement qu'elle servait dans la Police de la Pensée. Cependant, cela était peu probable. Néanmoins, chaque fois qu'elle était proche, Winston éprouvait un sentiment de malaise, mêlé d'hostilité et de peur.

Au même moment que la femme, O'Brien, membre de l'Inner Party, qui occupait un poste si élevé et si éloigné que Winston n'avait que la plus vague idée de lui, entra. En voyant la combinaison noire du membre de l'Inner Party, les gens assis devant le télécran se turent un instant. O'Brien était un homme grand et trapu avec un cou épais et un visage rugueux et moqueur. Malgré son apparence menaçante, il n'était pas dénué de charme. Il avait l'habitude d'ajuster ses lunettes sur son nez, et dans ce geste caractéristique il y avait quelque chose d'étrangement désarmant, d'insaisissablement intelligent. Un noble du XVIIIe siècle offrant sa tabatière, voilà ce qui viendrait à l'esprit de quelqu'un qui était encore capable de penser à de telles comparaisons. En dix ans, Winston a probablement vu O'Brien une douzaine de fois. Il était attiré par O'Brien, mais pas seulement parce qu'il était intrigué par le contraste entre l'éducation et le physique du boxeur poids lourd. Au plus profond de son âme, Winston soupçonnait – ou peut-être ne soupçonnait pas, mais espérait seulement – qu’O’Brien n’était pas entièrement politiquement correct. Son visage suggérait de telles pensées. Mais encore une fois, il est possible que ce qui était écrit sur son visage ne soit pas un doute sur le dogme, mais simplement sur l'intelligence. D'une manière ou d'une autre, il donnait l'impression d'être un homme avec qui on pouvait parler - si l'on restait seul avec lui et caché du téléécran. Winston n'a jamais essayé de tester cette supposition ; et ce n'était pas en son pouvoir de le faire. O'Brien regarda sa montre, vit qu'il était presque 11 heures et décida de rester deux minutes de haine au service des archives. Il s'assit dans la même rangée que Winston, à deux sièges de lui. Entre eux se trouvait une petite femme rougeâtre qui travaillait à côté de Winston. La femme aux cheveux noirs s'assit juste derrière lui.

Et puis un hurlement dégoûtant et un grincement sont sortis du grand écran télé dans le mur - comme si une machine monstrueuse et non graissée avait été lancée. Le son me faisait dresser les cheveux et me faisait mal aux dents. La haine a commencé.

Comme toujours, l’ennemi public Emmanuel Goldstein est apparu à l’écran. Le public a hué. La petite femme aux cheveux roux poussa un cri de peur et de dégoût. Goldstein, apostat et renégat, fut autrefois, il y a longtemps (si longtemps que personne ne se souvenait même de quand), l'un des dirigeants du parti, presque égal à Big Brother lui-même, et prit ensuite la voie de la contre-révolution. et a été condamné à mort et s'est mystérieusement échappé et a disparu. Le programme de deux minutes changeait chaque jour, mais surtout acteur Il y avait toujours Goldstein dedans. Le premier traître, le principal profanateur de la pureté du parti. De ses théories sont nés tous les nouveaux crimes contre le parti, tous les sabotages, trahisons, hérésies, déviations. On ne sait pas où il vivait encore et fomentait la sédition : peut-être à l'étranger, sous la protection de ses maîtres étrangers, ou peut-être - selon de telles rumeurs - ici, en Océanie, sous terre.

Winston avait du mal à respirer. Le visage de Goldstein lui donnait toujours un sentiment complexe et douloureux. Un visage juif sec auréolé de cheveux gris clair, une barbichette - un visage intelligent et en même temps inexplicablement repoussant ; et il y avait quelque chose de sénile dans ce long nez cartilagineux à lunettes qui avait glissé presque jusqu'au bout. Il ressemblait à un mouton et il y avait un bêlement dans sa voix. Comme toujours, Goldstein attaqua violemment les doctrines du parti ; les attaques étaient si absurdes et absurdes qu'elles ne tromperaient pas un enfant, mais en même temps elles n'étaient pas sans conviction, et l'auditeur ne pouvait s'empêcher de craindre que d'autres personnes, moins sobres que lui, puissent croire Goldstein. Il a dénoncé Big Brother, il a dénoncé la dictature du parti. Il a exigé une paix immédiate avec l'Eurasie, a appelé à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, à la liberté de réunion, à la liberté de pensée ; il a crié hystériquement que la révolution avait été trahie - et tout cela en crépitement, avec des mots composés, comme s'il parodiait le style des orateurs du parti, même avec des mots novlangue, et dans son discours ils apparaissaient plus souvent que dans le discours de n'importe quel membre du parti. Et tout le temps, pour qu'il n'y ait aucun doute sur ce qui se cachait derrière les divagations hypocrites de Goldstein, d'interminables colonnes eurasiennes défilaient derrière son visage sur l'écran : ligne après ligne de soldats trapus aux visages asiatiques imperturbables flottaient des profondeurs jusqu'à la surface et se dissolvaient, cédant exactement la même chose. Le cliquetis sourd et mesuré des bottes des soldats accompagnait les bêlements de Goldstein.

La haine a commencé il y a une trentaine de secondes, et la moitié du public ne pouvait plus contenir ses exclamations furieuses. Il était insupportable de voir ce visage penaud et suffisant et derrière lui la puissance terrifiante des troupes eurasiennes ; de plus, à la vue de Goldstein et même à la pensée de lui, la peur et la colère surgissaient par réflexe. La haine à son égard était plus constante qu'à l'égard de l'Eurasie et de l'Estasia, car lorsque l'Océanie était en guerre contre l'une d'elles, elle faisait généralement la paix avec l'autre. Mais voici ce qui est surprenant : même si Goldstein était haï et méprisé de tous, même si chaque jour, mille fois par jour, son enseignement était réfuté, écrasé, détruit, ridiculisé comme une absurdité pathétique, son influence n’a pas diminué du tout. Tout le temps, il y avait de nouveaux dupes qui n'attendaient qu'il pour les séduire. Il ne se passait pas un jour sans que la police de la pensée ne dénonce les espions et les saboteurs qui agissaient sur ses ordres. Il commandait une immense armée clandestine, un réseau de conspirateurs cherchant à renverser le système. C'était censé s'appeler Brotherhood. On parlait aussi à voix basse d'un livre terrible, une compilation de toutes les hérésies - dont l'auteur était Goldstein et qui était distribué illégalement. Le livre n'avait pas de titre. Dans les conversations, ils la mentionnaient - s'ils la mentionnaient - simplement comme livre. Mais de telles choses n’étaient connues que par de vagues rumeurs. Le membre du parti a essayé autant que possible de ne parler ni des Frères musulmans, ni des livre.

Dès la deuxième minute, la haine s’est transformée en frénésie. Les gens se sont levés et ont crié à pleins poumons pour étouffer la voix insupportable et bêlante de Goldstein. La petite femme aux cheveux roux devint cramoisie et ouvrit la bouche comme un poisson sur terre. Le visage lourd d'O'Brien est également devenu violet. Il se redressa et sa poitrine puissante se soulevait et tremblait comme si les vagues la frappaient. La fille aux cheveux noirs derrière Winston a crié : « Scélérat ! Scélérat! Scélérat!" - puis elle a attrapé un lourd dictionnaire novlangue et l'a lancé sur le télécran. Le dictionnaire frappa Goldstein au nez et s'envola. Mais la voix était indestructible. Dans un moment de lucidité, Winston réalisa qu'il criait avec les autres et donnait furieusement des coups de pied dans la barre transversale de la chaise. Ce qui était terrible dans Two Minutes of Hate, ce n'était pas que vous deviez jouer le rôle, mais que vous ne pouviez tout simplement pas rester à l'écart. Seulement trente secondes - et vous n'avez plus besoin de faire semblant. Comme par une décharge électrique, de viles crampes de peur et de vindicte, un désir frénétique de tuer, de tourmenter et de briser des visages avec un marteau attaquaient toute l'assemblée : les gens grimaçaient et criaient, se transformant en fous. En même temps, la rage était abstraite et non dirigée ; elle pouvait être tournée dans n’importe quelle direction, comme la flamme d’un chalumeau. Et soudain, il s’est avéré que la haine de Winston n’était pas du tout dirigée contre Goldstein, mais au contraire contre Big Brother, contre la fête, contre la police de la pensée ; dans de tels moments, son cœur était avec cet hérétique solitaire et ridiculisé, le seul gardien de la raison et de la vérité dans un monde de mensonges. Et une seconde plus tard, il ne faisait déjà qu'un avec les autres, et tout ce qu'ils disaient sur Goldstein lui semblait vrai. Ensuite, le dégoût secret pour Big Brother s'est transformé en adoration, et Big Brother s'est élevé au-dessus de tout le monde - un défenseur invulnérable et intrépide, debout comme un rocher devant les hordes eurasiennes, et Goldstein, malgré son paria et son impuissance, malgré les doutes sur sa vie. , semblait être un sorcier sinistre, capable de détruire l'édifice de la civilisation par le simple pouvoir de sa voix.

Chapitre VII

S’il y a de l’espoir (écrit Winston), il est dans les prolétaires. S'il y a de l'espoir, alors il n'y a nulle part ailleurs où il peut se trouver : ce n'est que chez les prolétaires, dans cette masse tourbillonnante à la périphérie de l'État, qui représente quatre-vingt-cinq pour cent de la population de l'Océanie, qu'une force capable de détruire la fête naisse.

Le parti ne peut pas être renversé de l’intérieur. Ses ennemis – si elle a des ennemis – ne peuvent pas s’unir, ni même se reconnaître. Même s'il existe une Confrérie légendaire - et cela n'est pas exclu, il est impossible d'imaginer que ses membres se rassembleraient en groupes de plus de deux ou trois personnes. Leur rébellion est l'expression de leurs yeux, l'intonation de leur voix ; tout au plus - un mot prononcé à voix basse.

Et je le vendrai, s'ils pouvaient réaliser leur force, les complots ne servent à rien. Il leur suffit de se lever et de se secouer, comme un cheval secoue les mouches. Dès qu'ils le voudront, demain matin ils briseront les fêtes en morceaux. Tôt ou tard, ils le comprendront. Mais!... Il se souvint qu'un jour, alors qu'il marchait dans une rue bondée, un cri assourdissant de mille voix, un cri de femme, jaillit soudain de l'allée devant lui. Un cri puissant et menaçant de colère et de désespoir, un « ah-ah-ah ! » épais, qui sonne comme une cloche.

Son cœur se mit à battre. A commencé! - pensa-t-il, Mutinerie ! Enfin, ils se sont levés ! Il s'approcha et aperçut une foule : deux ou trois cents femmes se pressaient devant les étals du marché, et leurs visages étaient tragiques, comme ceux des passagers d'un bateau à vapeur en perdition. Sous ses yeux, la foule, unie dans le désespoir, semblait se désintégrer : fragmentée en îlots de querelles séparées. Apparemment, l'un des stands vendait des pots. Des boîtes de conserve pauvres et fragiles, mais les ustensiles de cuisine étaient toujours difficiles à trouver. Et maintenant, les marchandises sont soudainement épuisées.

Les plus chanceux, escortés par des bousculades et des aiguillons, se faufilaient avec leurs pots, tandis que les malchanceux faisaient du bruit autour de l'étal et accusaient le marchand de trahir le copinage et de se cacher sous le comptoir. Un autre cri se fit entendre.

Deux grosses femmes, dont une aux cheveux dénoués, attrapèrent la casserole et la tirèrent dans des directions opposées. Les deux ont tiré, la poignée s'est détachée. Winston regardait avec dégoût, mais quelle puissance terrifiante résonnait dans le cri de seulement deux ou trois cents voix !

Eh bien, pourquoi ne crient-ils jamais comme ça à cause de quelque chose qui en vaut la peine ! Il a écrit : Ils ne se rebelleront jamais tant qu'ils ne deviendront pas conscients, et ils ne deviendront pas conscients tant qu'ils ne se rebelleront pas. Tout comme une phrase tirée d’un manuel de fête, pensa-t-il. Le Parti, bien sûr, prétendait avoir libéré les prolétaires de leurs chaînes.

Avant la révolution, ils étaient terriblement opprimés par les capitalistes, affamés et fouettés, les femmes étaient forcées de travailler dans les mines (d'ailleurs, elles y travaillent toujours), les enfants de six ans étaient vendus aux usines. Mais en même temps, conformément au principe de double pensée, le parti enseignait que les prolétaires sont par nature des êtres inférieurs et qu'ils doivent, comme les animaux, être tenus dans l'obéissance, guidés par quelques règles simples.

En substance, on savait très peu de choses sur ces méfaits. Il n'est pas nécessaire d'en savoir beaucoup. Tant qu’ils travaillent et se multiplient, laissez-les faire ce qu’ils veulent. Livrés à eux-mêmes, comme le bétail dans les plaines d'Argentine, ils sont toujours revenus au mode de vie qui leur était naturel, en suivant les traces de leurs ancêtres.

Ils naissent, grandissent dans la terre, commencent à travailler à douze ans, connaissent une courte période d'épanouissement physique et de sexualité, se marient à vingt ans, ne sont plus jeunes à trente ans et meurent généralement à soixante ans. Un travail physique pénible, s'occuper de la maison et des enfants, de petites querelles avec les voisins, du cinéma, du football, de la bière et, surtout, du jeu - c'est tout ce qui correspond à leurs horizons. Il n'est pas difficile de les gérer : parmi eux tournent toujours des agents de la police de la pensée - ils identifient et éliminent ceux qui pourraient être dangereux : mais ils ne cherchent pas à les initier à l'idéologie du parti.

Il est considéré comme indésirable que les prolétaires s’intéressent beaucoup à la politique. Tout ce qu'on leur demande, c'est un patriotisme primitif : faire appel à lui lorsqu'il s'agit d'allonger la journée de travail ou de réduire les rations. Et si l'insatisfaction s'empare d'eux - cela s'est également produit, ce mécontentement ne mène à rien, car en raison du manque d'idées générales, il n'est dirigé que contre de petits problèmes spécifiques. Les gros problèmes échappaient invariablement à leur attention.

La grande majorité des prolétaires n’ont même pas de télécran dans leur appartement. La police régulière s'en occupe très peu. Il y a une criminalité énorme à Londres, tout un État dans un État ; voleurs, bandits, prostituées, trafiquants de drogue, extorsionnistes de tous bords ; mais comme il est isolé parmi les prolétaires, on ne lui prête aucune attention. En matière morale, ils sont autorisés à suivre les coutumes de leurs ancêtres.

Le puritanisme sexuel du parti ne s’est pas étendu aux prolétaires. Ils ne sont pas poursuivis pour débauche et le divorce est autorisé. En fait, la religion serait autorisée si les prolétaires manifestaient une inclination à son égard. Les prolos sont insoupçonnables. Comme le dit le slogan du parti : « Les proles et les animaux sont libres ».

Winston gratta doucement son ulcère variqueux. Les démangeaisons recommencèrent. Bon gré mal gré, vous revenez toujours à une question : à quoi ressemblait la vie avant la révolution ? Il prit sur la table le livre d'histoire de l'école, emprunté à Mme Parsons, et commença à le copier dans son journal. Autrefois, avant la glorieuse révolution, Londres n’était pas la belle ville que nous connaissons aujourd’hui.

C'était une ville sombre, sale et lugubre, et presque tout le monde vivait au jour le jour, et des centaines et des milliers de pauvres se promenaient sans chaussures ni toit au-dessus de leur tête. Les enfants de votre âge devaient travailler douze heures par jour pour des maîtres cruels : s'ils travaillaient lentement, ils étaient fouettés et ils mangeaient des croûtes et de l'eau rassis. Mais au milieu de cette terrible pauvreté, il y avait de grandes et belles maisons de riches, parfois desservies par jusqu'à trente domestiques.

Les riches étaient appelés capitalistes. C'étaient des gens gros et laids avec des visages méchants – comme celui de la page suivante. Comme vous pouvez le voir, il porte une longue veste noire, appelée frac, et un étrange chapeau en soie en forme de cheminée, appelé haut-de-forme. C’était l’uniforme des capitalistes et personne d’autre n’osait le porter. Les capitalistes possédaient tout dans le monde et le reste du peuple était leurs esclaves. Ils possédaient toutes les terres, toutes les maisons, toutes les usines et tout l’argent. Quiconque leur désobéissait était jeté en prison ou expulsé du travail et mourait de faim.

Lorsqu’un homme ordinaire parlait à un capitaliste, il devait se mettre à terre, s’incliner, enlever son chapeau et l’appeler « monsieur ». Le capitaliste le plus important s'appelait le roi et... Il connaissait cette liste par cœur. Il y aura des évêques avec des manches de batiste, des juges en robe garnie d'hermine, un pilori, des ceps, un tapis roulant, un fouet à neuf queues, un banquet chez le lord-maire, la coutume de baiser la chaussure du pape.

Il y avait aussi ce qu'on appelle le droit de la première nuit. mais c'est le cas dans un manuel pour enfants. probablement pas mentionné. Selon cette loi, le capitaliste avait le droit de coucher avec n'importe quel ouvrier de son usine. Comment savoir combien il y a de mensonges ? Peut-être que l’individu moyen vit mieux aujourd’hui qu’avant la révolution. La seule preuve contre cela est une protestation silencieuse dans vos tripes, un sentiment instinctif que les conditions de votre vie sont insupportables, qu’elles ont dû être différentes autrefois.

Il lui est venu à l’esprit que la chose la plus caractéristique de la vie d’aujourd’hui n’est pas sa cruauté ou son instabilité, mais simplement sa misère, sa monotonie et son apathie. Si vous regardez autour de vous, vous ne verrez rien de comparable ni aux mensonges diffusés sur les écrans de télévision, ni aux idéaux que défend le parti.

Même un membre du parti passe la majeure partie de sa vie en dehors de la politique, travaillant dur dans un travail ennuyeux, se battant pour une place dans un wagon de métro, raccommodant une chaussette trouée, mendiant un comprimé de saccharine, accumulant un mégot de cigarette.

L'idéal du parti est quelque chose de gigantesque, de menaçant, d'étincelant : un monde d'acier et de béton, de machines monstrueuses et d'armes terribles, un pays de guerriers et de fanatiques qui marchent en une seule formation, pensent une pensée, crient un slogan, travaillent sans relâche, se battent, triompher, punir - trois cents millions d'hommes et tout le monde se ressemble.

Dans la vie, il y a des bidonvilles, où se précipitent des gens non nourris en chaussures fines, des maisons délabrées du XIXe siècle, où règne toujours l'odeur du chou et des latrines.

Une vision de Londres lui apparut - une immense ville en ruines, une ville aux millions de poubelles - et superposée à celle-ci se trouvait l'image de Mme Parsons, une femme au visage ridé et aux cheveux fins, fouillant désespérément un tuyau d'égout bouché. . Il s'est encore gratté la cheville.

Jour et nuit, les écrans de télévision vous bombardent de statistiques, prouvant que les gens d'aujourd'hui ont plus de nourriture, plus de vêtements, de meilleures maisons, plus de plaisir, qu'ils vivent plus longtemps, travaillent moins et sont plus grands, en meilleure santé, plus forts, plus heureux, plus intelligents, plus éclairés que cinquante ans. il y a des années.

Pas un mot ici ne peut être prouvé ou réfuté. Le Parti, par exemple, affirme qu’aujourd’hui quarante pour cent des prolétaires adultes sont alphabétisés, alors qu’avant la révolution, seuls quinze pour cent l’étaient.

Le parti affirme que la mortalité infantile n'est aujourd'hui que de cent soixante pour mille, alors qu'avant la révolution elle était de trois cents... et ainsi de suite. C'est quelque chose comme une équation à deux inconnues. Cela se pourrait très bien. que littéralement chaque mot des livres d’histoire – même ceux que vous considérez comme allant de soi – est de la pure fiction. Qui sait, peut-être qu'il n'y a jamais eu de loi telle que le droit à la première nuit, ni de créature telle qu'un capitaliste, ni de coiffure telle qu'un haut-de-forme. Tout se brouille dans le brouillard.

Le passé a été nettoyé, l’effacement est oublié, le mensonge est devenu la vérité. Une seule fois dans sa vie, il a eu - après les événements, c'est ce qui est important - la preuve claire et sans équivoque qu'un faux avait été commis. Il l'a tenu dans ses mains pendant une demi-minute. C'était, semble-t-il, en 1973... en un mot, au moment où il rompit avec Katherine.

Mais nous parlions d’événements il y a sept ou huit ans. Cette histoire a commencé au milieu des années soixante, pendant la période des grandes purges, lorsque les véritables dirigeants de la révolution furent complètement exterminés. En 1970, il n’en restait plus un seul en vie, à l’exception de Big Brother. Tous ont été dénoncés comme traîtres et contre-révolutionnaires.

Goldstein s'est échappé et s'est caché dans un endroit inconnu, quelqu'un a tout simplement disparu, la plupart ont été exécutés après des procès bruyants, où chacun a avoué ses crimes. Parmi les derniers à subir ce sort se trouvaient trois Jones, Aronson et Rutherford. l'an soixante-cinq.

Comme d'habitude, ils ont disparu pendant un an ou un an avec de la nourriture, et personne ne savait s'ils étaient vivants ou non : mais ensuite ils ont été soudainement sortis pour que, comme d'habitude, ils se soient incriminés. Ils ont reconnu leurs relations avec l'ennemi (à l'époque l'ennemi était aussi l'Eurasie), le détournement de fonds publics, le meurtre de membres fidèles du parti, l'affaiblissement de la direction de Big Brother, qu'ils avaient commencé bien avant la révolution, à saboter des actes. qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes.

Ils ont avoué, ont été graciés, réintégrés dans le parti et ont obtenu des postes importants en soi, mais essentiellement des sinécues. Tous trois ont écrit de longs articles de pénitence dans le Times, où ils ont examiné les racines de leur trahison et ont promis d'expier leur culpabilité. Après leur libération, Winston a vu tout le trio au Chestnut Cafe.

Il les observait subrepticement, avec horreur, et ne pouvait les quitter des yeux. Ils étaient beaucoup plus âgés que lui, des reliques du monde antique, probablement les derniers personnages majeurs restant des premiers jours héroïques de la fête. L'esprit glorieux de la lutte clandestine et guerre civile planait toujours au-dessus d'eux. Il avait le sentiment - même si les faits et les dates étaient déjà assez flous - qu'il avait entendu leurs noms plusieurs années plus tôt que celui de Big Brother.

Mais ils étaient hors la loi – des ennemis, des parias, condamnés à disparaître d’ici un an ou deux. Il n’y avait pas de salut pour ceux qui étaient autrefois entre les mains de la police de la pensée. Ce sont des cadavres qui n’attendent que d’être envoyés au cimetière. Il n’y avait personne autour des tables autour d’eux ; il n’était même pas sage de paraître à proximité de telles personnes. Ils étaient assis en silence avec des verres de gin parfumé aux clous de girofle – la boisson signature de ce café. Rutherford a fait la plus grande impression sur Winston.

Autrefois dessinateur célèbre, il a grandement contribué à enflammer les passions publiques pendant la période des révolutions avec ses dessins maléfiques. Ses caricatures paraissaient encore occasionnellement dans le Times. C'était juste une imitation de ses manières précédentes, extrêmement sans vie et peu convaincantes.

Reprise de vieux thèmes : bidonvilles, cabanes, enfants affamés, combats de rue. Les capitalistes en haut-de-forme (il semble que même aux barricades, ils ne voulaient pas se séparer de leurs hauts-de-forme) sont des tentatives interminables et désespérées de retour vers le passé. Il était énorme et laid – une crinière de cheveux gris gras, un visage ridé et des lèvres gonflées et saillantes. Autrefois, il devait se distinguer par une force incroyable, mais maintenant son grand corps a enflé par endroits, s'est affaissé, s'est affaissé et a rétréci par endroits. Elle semblait se désintégrer sous nos yeux – une montagne en ruine.

Il était quinze heures, heure calme. Winston ne se rappelait plus comment il était arrivé là à une telle heure. Le café était presque vide. Musique entraînante diffusée sur les écrans télé. Les trois étaient assis dans leur coin, silencieusement et presque immobiles. Le serveur, sans attendre leur demande, apporta un autre verre de gin.

Sur leur table se trouvait un échiquier avec des pièces disposées, mais personne ne jouait. Soudain, quelque chose est arrivé aux écrans télé - et cela a duré une demi-minute. La mélodie a changé, l'ambiance de la musique a changé. Quelque chose d'autre a envahi... c'est difficile d'expliquer quoi. Un ton étrange, craquelé, aigu et moqueur – Winston l'appelait un ton jaune féroce. Puis une voix chanta :

Sous un châtaignier étalé

Vendu en plein jour -

Je toi et toi moi.

Sous un châtaignier étalé

Nous sommes allongés en plein jour -

Vous êtes à droite et je suis à gauche.

Les trois n'ont pas bougé. Mais lorsque Winston regarda à nouveau le visage ruiné de Rutherford, il s'avéra qu'il avait les larmes aux yeux. Et c'est seulement maintenant que Winston remarqua, avec un frisson intérieur – ne comprenant pas encore pourquoi il frissonnait – qu'Aronson et Rutherford avaient le nez cassé.

Un peu plus tard, tous trois furent de nouveau arrêtés. Il s'est avéré qu'immédiatement après leur libération, ils ont participé à de nouveaux complots. Lors du deuxième procès, ils ont de nouveau avoué tous les crimes antérieurs et plusieurs. Ils furent exécutés et leur acte fut immortalisé dans l'histoire du parti pour l'édification de la postérité.

Environ cinq ans plus tard, en 1973, alors qu'il déballait des matériaux qui venaient de tomber d'un tube pneumatique sur la table, Winston découvrit un morceau de papier au hasard. Il comprit le sens de la ferraille dès qu'il la redressa sur la table. C'était une demi-page arrachée du Times il y a environ dix ans, la moitié supérieure, donc le numéro était là, et dessus se trouvait une photographie des participants à une fête à New York.

Jones, Aronson et Rutherford se sont démarqués au centre du groupe. Il était impossible de ne pas les reconnaître et leurs noms figuraient dans la légende sous la photographie. Et lors des deux procès, tous trois ont témoigné que ce jour-là ils se trouvaient sur le territoire de l'Eurasie. Depuis un aérodrome secret au Canada, ils ont été emmenés quelque part en Sibérie pour rencontrer des employés de l'état-major eurasien, à qui ils ont révélé d'importants secrets militaires.

La date est restée dans la mémoire de Winston car c’était le solstice d’été : cependant, cette affaire est probablement décrite partout. Il n’y a qu’une seule conclusion possible : leurs aveux étaient des mensonges. Bien sûr, Dieu ne sait pas quelle découverte. Même alors, Winston n’admettait pas l’idée que les personnes tuées lors des purges étaient en réalité des criminels. Mais il y avait là une preuve précise, un fragment d’un passé effacé : tout comme un os fossile, trouvé dans la mauvaise couche de sédiment, détruit toute une théorie géologique.

Si ce fait pouvait être rendu public, sa signification pourrait être expliquée. lui seul aurait réduit la fête en mille morceaux. Winston s'est immédiatement mis au travail. Voyant la photographie et réalisant ce qu'elle signifiait, il la recouvrit d'un autre drap. Heureusement, le télécran la montrait à l'envers. Il posa le bloc-notes sur ses genoux et éloigna sa chaise du télécran.