(en hongrois Lakatosh- Hongrois Imre Lakatos, vrai nom et prénom Avrum Lipshits) - Philosophe anglais d'origine hongroise, l'un des représentants du post-positivisme.

Né le 9 novembre 1922 à Debrecen dans une famille juive, élève de György Lukács. Durant la Seconde Guerre mondiale, il était membre de la Résistance antifasciste. Dans le même temps, en raison du début de la persécution des Juifs (sa mère et sa grand-mère sont mortes à Auschwitz), il est contraint de changer son nom de famille en Molnar (en hongrois - Melnik), puis en Lakatos (le même nom de famille était porté par Premier ministre Geza Lakatos, qui s'est opposé à l'extermination des Juifs hongrois). Il existe un autre point de vue selon lequel il a adopté le nom de famille « prolétaire » Lakatos (Ajusteur) lorsqu'il a obtenu un emploi au sein du gouvernement de la République populaire hongroise.

Après la guerre, il a étudié à l'école supérieure de l'Université de Moscou sous la direction de Yanovskaya. Pendant une courte période, il fut fonctionnaire du ministère de l'Éducation de la Hongrie communiste. A cette époque, il était fortement influencé par les idées de ses compatriotes György Lukács, György Póly et Sándor Karácsony. Durant le culte de la personnalité, Rakosi fut illégalement réprimé en tant que « révisionniste » dans les années 1950-1953 et fut emprisonné. Lors de la révolution hongroise du 25 novembre 1956, il s'enfuit vers l'Ouest via l'Autriche. Depuis 1958, il vit de manière permanente en Grande-Bretagne et depuis 1969, il est professeur à la London School of Economics and Political Science. Il décède le 2 février 1974 à Londres à l'âge de 51 ans des suites d'une hémorragie cérébrale.

Philosophie de Lakatos

Lakatos - auteur théories et méthodologie des programmes de recherche, au sein duquel, à la suite de Karl Popper, il développe le principe falsification dans la mesure indiquée par lui falsificationnisme sophistiqué. La théorie de Lakatos vise à étudier les facteurs déterminants du développement de la science ; elle poursuit et en même temps remet en question le concept méthodologique de Popper et polémique avec la théorie de Thomas Kuhn.

Lakatos a décrit la science comme une lutte compétitive de « programmes de recherche » consistant en "noyau dur" hypothèses fondamentales acceptées a priori dans le système et qui ne peuvent être réfutées dans le cadre du programme, et "Ceinture de sécurité" hypothèses auxiliaires ad hoc, modifiées et adaptées aux contre-exemples du programme. L'évolution d'un programme spécifique se produit en raison de la modification et du raffinement de la « ceinture de sécurité », tandis que la destruction du « noyau dur » signifie théoriquement l'annulation du programme et son remplacement par un autre programme concurrent.

Lakatos considère que le principal critère de la nature scientifique du programme est l'augmentation des connaissances factuelles grâce à son pouvoir prédictif. Si le programme permet d'accroître les connaissances, le travail d'un scientifique dans son cadre "rationnel". Lorsque le programme perd son pouvoir prédictif et commence à fonctionner uniquement sur la « ceinture » d'hypothèses auxiliaires, Lakatos ordonne d'abandonner son développement ultérieur. Toutefois, il est indiqué que dans certains cas programme de recherche connaît sa crise interne et produit à nouveau des résultats scientifiques ; Ainsi, la « loyauté » du scientifique envers le programme choisi, même en période de crise, est reconnue par Lakatos. "rationnel".

La méthode des reconstructions rationnelles de l'histoire des sciences a été appliquée par Lakatos dans le livre Preuve et réfutationà l'histoire des preuves du théorème de Descartes-Euler-Cauchy sur la relation entre le nombre de sommets, d'arêtes et de faces d'un polyèdre arbitraire. Dans le même temps, dans les notes de bas de page, Lakatos donne une image plus large de l’histoire des mathématiques, en particulier de l’histoire de l’analyse mathématique et des programmes de justification des mathématiques au XIXe et au début du XXe siècle. Lakatos discute de l'histoire des mathématiques comme d'une chaîne dans laquelle « la vérification d'une preuve ordinaire est souvent une entreprise très délicate, et il faut autant d'intuition et de chance pour attaquer une « erreur » que pour tomber sur une preuve ; la découverte La recherche des « erreurs » dans les preuves informelles peut parfois prendre des décennies, voire des siècles. Les mathématiques informelles quasi empiriques ne se développent pas comme une augmentation monotone du nombre de théorèmes incontestablement prouvés, mais seulement par l'amélioration continue des conjectures par la réflexion et la critique, par la logique des preuves et des réfutations.

Le livre lui-même n'est pas écrit sous la forme d'une recherche historique, mais sous la forme d'un dialogue scolaire. En utilisant la méthode dialogique, Lakatos construit artificiellement une situation-problème dans laquelle se forme le concept de « polyèdre eulérien ». La reconstruction rationnelle de Lakatos ne reproduit pas tous les détails de l'histoire réelle, mais est créée spécifiquement dans le but d'expliquer rationnellement le développement des connaissances scientifiques.

LAKATOS

LAKATOS

(Lakatos) Imre (1922-1974) - historien britannique et scientifique. Genre. en Hongrie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il participe au mouvement de résistance antifasciste. Pendant la dictature fasciste, Horthy a changé son vrai nom de famille (Lipschitz) en Molnar (Melnik), et après l'arrivée au pouvoir des communistes - en Lakatos (Joiner). À l'Université de Moscou, sous la direction du prof. S.A. Yanovskoy a travaillé sur sa thèse de doctorat sur la philosophie des mathématiques. DANS . années 1940 a été accusé de « révisionnisme » et a passé plus de trois ans en prison. Après le soulèvement de 1956, il émigre de Hongrie en Autriche, puis en Grande-Bretagne (1958). Depuis 1960, il enseigne à la London School of Economics et devient l'élève et le disciple de K. Popper. Il a apporté des contributions majeures aux philosophies et méthodologies du rationalisme critique.

L. a proposé une version originale de la logique de la conjecture et de la réfutation, en l'utilisant comme une reconstruction rationnelle de la croissance des connaissances scientifiques dans les mathématiques « quasi-empiriques » significatives des XVIIe et XIXe siècles. De son point de vue, « cela ne se développe pas comme une augmentation monotone du nombre de théorèmes incontestablement prouvés, mais seulement par l'amélioration continue des conjectures à l'aide de la réflexion et de la critique, à l'aide de la logique des preuves et des réfutations. » Plus tard, il est arrivé à la conclusion que cela pourrait être retravaillé en tenant compte de son éventuelle application à d'autres domaines de la connaissance scientifique, en particulier à l'analyse du développement de la physique théorique. En conséquence, il a réussi à créer un concept plus universel de croissance de la science « mature » - une méthodologie de programmes de recherche, où le résultat des tentatives répétées des chercheurs pour vérifier et falsifier la théorie scientifique testée est l'amélioration continue de sa contenu original à l’aide d’hypothèses supplémentaires.

L. a accordé une attention particulière à l'étude de l'histoire des sciences pour créer des modèles pour le développement des connaissances scientifiques et théoriques. La méthodologie, réalisée afin d'identifier le caractère scientifique d'un programme de recherche particulier, se décompose, selon lui, en les étapes suivantes : proposer une reconstruction rationnelle ; il avec l'histoire actuelle de la science correspondante, ainsi qu'une reconstruction rationnelle pour le manque d'historicité et une histoire réelle pour le manque de rationalité. Dans ses derniers travaux, L. propose une « version normative-historiographique » de la méthodologie des programmes de recherche scientifique comme théorie générale des comparaisons de logiques concurrentes de la recherche scientifique, où le « réel » de la science peut être considéré comme la « pierre de touche » de ses reconstructions rationnelles.

Bien que L. n'ait jamais réussi à concilier de manière adéquate le caractère logique et normatif de sa reconstruction avec la diversité réelle des processus de croissance des connaissances scientifiques, ses programmes de recherche représentent l'une des réalisations les plus frappantes de la philosophie et de la méthodologie des sciences modernes. Restant toujours un partisan constant de la philosophie. rationalisme, il défend les positions de ce courant dans les intenses polémiques des années 1960-1970. avec T. Kuhn, P. Feyerabend et plusieurs autres philosophes des sciences.

Philosophie : Dictionnaire encyclopédique. - M. : Gardariki. Edité par A.A. Ivina. 2004 .

LAKATOS

Lakatosh (Lakatos) Imré (9.11.1922, Budapest, - 2.2.1974, Londres), Anglais historien des sciences, représentant soi-disant méthodologique falsificationnisme - tendances en Anglo-Amer. philosophie des sciences, axée sur l'étude des modèles de développement scientifique connaissance. Depuis 1958 en Grande-Bretagne. Il a été influencé par les idées de K. Popper et D. Poya. Il voit le but de ses recherches dans la reconstruction logico-normative des processus d'évolution des connaissances et la construction d'une logique de développement. scientifique théories basées sur une étude minutieuse de la réalité empirique. histoire des sciences. Initialement, il proposa sa propre version de la logique déductive expérience de pensée, en l'utilisant comme reconstruction rationnelle du développement des mathématiques finies 17-19 des siècles Après avoir révisé la méthodologie originale installations, L. a développé un universel. reconstruction logique-normative du développement de la science - méthodologie de la recherche scientifique. programmes. La méthodologie de L. considère la croissance des individus « matures » (développé) la science comme une succession d’une série de théories continuellement liées. Cela est dû aux règles réglementaires de la recherche. des programmes qui prescrivent les voies les plus prometteuses pour des recherches ultérieures ("positif") et quels chemins doivent être évités (« heuristique négative »). Autres études structurelles. programmes - « noyau dur » (il comprend des hypothèses fondamentales conditionnellement irréfutables du programme) et une « ceinture de protection » composée d'auxiliaires. hypothèses (il assure la sécurité du « noyau dur » contre les réfutations et peut être modifié, partiellement ou totalement remplacé face à des contre-exemples). Selon L., des recherches ont été menées en matière de développement. deux programmes peuvent être distingués basiqueétapes - progressives et dégénérées. Au stade progressif « positif ». "L'heuristique" stimule activement le développement d'hypothèses qui élargissent l'empirique. et théorique . Cependant, des développements ultérieurs seront explorés. le programme ralentit fortement, il sera arrêté. heuristique" perd l'heuristique. pouvoir, ce qui entraîne une augmentation des hypothèses ad hoc (c'est-à-dire concernant uniquement ce cas).

Ayant surmonté les lacunes inhérentes aux concepts de développement des connaissances de Popper et Kuhn, L., en même temps, n'a pas pu concilier le caractère logico-normatif de son concept avec la complexité et la diversité réelles des processus de changement et développement scientifique connaissance. Sa méthodologie ne peut pas prétendre à l’universalité : en tant que science historique productive. recherche, elle n’est applicable qu’à des domaines strictement définis. périodes de développement scientifique.

Falsification et méthodologie des programmes de recherche scientifique, en livre: Critique et croissance des connaissances, Camb., 1970; V russe. voie - Preuve et réfutation, M., 1967 ; Histoire des sciences et de leur rationalité, reconstruction, en Assis.: Structure et développement de la science, ?., 1978.

Shvyrev V. S., Analyse scientifique connaissance? moderne« Philosophie des sciences », « VF », 1971, n° 2 ; Maman? ?. ?., Le problème du choix d'une théorie, M., 1975 ; Gryaznoe B.S., Sadovsky V.N., Problèmes de structure et de développement de la science dans « Boston Studies in the Philosophy of Science », dans Assis.: Structure et développement de la science, M., 1978, Avec. 5-39.

Philosophique Dictionnaire encyclopédique. - M. : Encyclopédie soviétique. Ch. éditeur : L. F. Ilyichev, P. N. Fedoseev, S. M. Kovalev, V. G. Panov. 1983 .

LAKATOS

LAKATOS, Lakatos Imre (9 novembre 1922, Budapest - 2 février 1974, Londres) - Philosophe et méthodologiste hongrois des sciences, l'un des représentants les plus éminents du « rationalisme critique ». En 1956, il émigre de Hongrie vers l'Autriche, puis en Angleterre. Il enseigne à Cambridge, puis à partir de 1960 à la London School of Economics, où il se rapproche de K. Popper. Lakatos a rempli le falsificationnisme de nouveaux contenus base méthodologique théories de la rationalité scientifique. Selon ce principe, activité scientifique est certifiée par la volonté du scientifique de reconnaître toute hypothèse scientifique comme réfutée lorsqu’il rencontre une expérience qui la contredit (non seulement pour reconnaître, mais aussi pour lutter pour d’éventuelles réfutations de ses propres hypothèses). Le falsificationnisme combinait les postulats de l'empirisme et de la rationalité : la rationalité est basée sur l'universalisation de l'empirisme et s'incarne de manière adéquate dans les critères de rationalité. Lakatos a étendu cela au domaine du développement des mathématiques. En termes de structure rationnelle, le chemin de la recherche scientifique en mathématiques est le même que celui des sciences naturelles empiriques : la découverte de « contre-exemples » oblige le chercheur à modifier les hypothèses, à améliorer les preuves, à utiliser le potentiel heuristique des hypothèses acceptées ou à avancer des hypothèses. les nouvelles. Cependant, tant en mathématiques qu'en sciences empiriques, la rationalité de la critique n'implique pas l'exigence du rejet immédiat des hypothèses réfutées. Dans l'écrasante majorité des cas, le comportement d'un chercheur comprend toute une série de stratégies intellectuelles dont le sens est d'avancer sans s'arrêter en raison d'échecs individuels, si cela promet de nouveaux succès et que ces promesses se réalisent. En témoigne l’histoire de la science, qui entre ainsi en conflit avec le falsificationnisme dogmatique. Lakatos a tenté de combiner l'approche historique de la science avec la préservation d'une attitude rationaliste. Cela s’exprime dans le concept méthodologique qu’il a développé de « falsificationnisme raffiné », plus souvent appelé méthodologie des programmes de recherche. Le développement rationnel de la science est présenté dans ce concept comme une compétition de « systèmes conceptuels », dont les éléments peuvent être non seulement des concepts et des jugements individuels, mais aussi des complexes complexes de théories en développement dynamique, projets de recherche et leurs relations. De tels systèmes sont organisés autour de certaines idées fondamentales qui constituent le « noyau dur » d’un programme de recherche (car ces idées sont avancées par les leaders intellectuels de la science et adoptées de manière dogmatique par la communauté scientifique). Le sens méthodologique du « noyau dur » est révélé dans le concept d'« heuristique négative », c'est-à-dire les restrictions sur les procédures de réfutation : si elles sont confrontées à des faits réfutables, alors les déclarations incluses dans la composition du « noyau dur » ne sont pas rejetées ; Au lieu de cela, les scientifiques clarifient, développent celles qui existent ou avancent de nouvelles « hypothèses auxiliaires » qui forment une « ceinture de protection » autour du « noyau solide ». Le but de la « ceinture de sécurité » est de maintenir intacte la créativité du programme de recherche, ou ses « heuristiques positives », le plus longtemps possible. La fonction de cette dernière est d'assurer la croissance continue de la connaissance scientifique, l'approfondissement de son contenu empirique (une gamme toujours plus large de phénomènes, la correction des lacunes et des erreurs de « réfutation des expériences »). L'exigence d'augmenter le contenu empirique est, selon Lakatos, la principale condition et critère de la rationalité scientifique : le chercheur qui choisit la stratégie optimale pour augmenter les connaissances empiriques agit de manière rationnelle ; toute action est irrationnelle ou irrationnelle. La méthodologie des programmes de recherche formule des règles dont la mise en œuvre optimise cette stratégie. C'est par exemple la règle qui détermine la « progressivité » d'un programme de recherche particulier : un « déplacement progressif des problèmes » est assuré par une augmentation du contenu empirique d'une nouvelle théorie par rapport à ses concurrentes, c'est-à-dire une augmentation de prédire de nouveaux faits jusque-là inconnus en combinaison avec une confirmation empirique de ces nouveaux faits. Lorsque cette règle cesse de s'appliquer et commence à « faire du surplace », en faisant le ch. O. « auto-justification », c'est-à-dire élimine les anomalies à l'aide d'hypothèses ad hoc, mais n'apporte pas une augmentation durable du contenu empirique, on peut dire que le programme est entré dans la phase de « dégénérescence » et devrait bientôt être remplacé par un programme plus programme productif. Ces règles forment ensemble une théorie de la rationalité scientifique, explorant le développement de la science comme une succession de théories scientifiques unies par un programme de recherche commun. Lakatos a critiqué les tentatives de « sociologisation » de l'épistémologie, dans lesquelles le lien entre la science et l'histoire de la culture était interprété comme un processus scientifique et cognitif, le contenu des théories et des méthodes scientifiques, des processus d'émergence et de développement de systèmes conceptuels à partir de « extra- facteurs scientifiques » (psychologiques, socio-psychologiques, sociologiques). Il a défendu l'idée d'une « reconstruction rationnelle » de l'histoire des sciences, sans attacher beaucoup d'importance à la thèse de « l'incommensurabilité des théories scientifiques » se remplaçant au cours de l'évolution scientifique, qui a été avancée comme argument contre cette idée par certains philosophes (T. Kuhn, P. Feyerabend et etc.).

Lakatos recherchait un mouvement vers l’histoire des sciences sur la base du rationalisme. La méthodologie du « falsificationnisme sophistiqué » était censée répondre à la question : comment les programmes de recherche sont-ils formés, modifiés puis « annulés », c’est-à-dire supplantés par des concurrents ? Dans les situations historiques et scientifiques réelles, les facteurs de formation et de transformation des connaissances scientifiques se trouvent parmi les idées métaphysiques, parmi les croyances religieuses et parmi les orientations idéologiques ou politiques. Lakatos a proposé de prendre en compte ces facteurs « en marge » des reconstructions rationnelles de l’histoire « interne » des sciences et de les attribuer aux déviations de l’histoire « externe » par rapport au cours normal, c’est-à-dire rationnellement reconstruit, des événements. Cela a donné l’occasion à certains critiques d’accuser Lakatos de manquer de « sens historique » (S. Toulmin, K. Hübner, P. Feyerabend, etc.). Dans les « reconstructions rationnelles », certains des processus les plus importants développement scientifique ont été présentés comme « irrationnels ». Cependant, selon les critiques, cela témoignait plutôt de l’étroitesse des idées de Lakatos sur la rationalité que d’une sorte d’« irrationalisme » de la vraie science. Néanmoins, la méthodologie de Lakatos est l’outil le plus important pour l’analyse rationnelle de la science, l’une des réalisations les plus significatives de la méthodologie scientifique du XXe siècle.

Travaux : changements dans le problème de la logique inductive. - Le problème de la logique inductive. L., 1968 ; La logique changeante de la découverte scientifique. L.. 1973 ; Preuves et réfutations et autres essais en philosophie des mathématiques. L.. 1974 ; Preuve et réfutation. M., 1967 ; Histoire des sciences et de leurs reconstructions rationnelles. - Dans le livre : Structure i]paiBimic science. M., 1978 ; L'infini et les fondements des mathématiques. - Dans le livre : Moderne. Lecteur. M.. 1994 : Falsification et méthodologie des programmes de recherche. M.. 1995.

V. N. Porus

Nouvelle Encyclopédie Philosophique : En 4 vol. M. : Pensée. Edité par V.S. Stepin. 2001 .

Voyez ce qu'est « LAKATOS » dans d'autres dictionnaires :

Lakatos, Imre Imre Lakatos accroché. Imre Lakatos Imre Lakatos Date de naissance ... Wikipédia

- (Lakatos) (de son vrai nom Lipshitz) (Lakatos) Imre (1922 1974) philosophe et méthodologiste des sciences hongro-britannique, élève de Popper. Originaire de Hongrie, participant à la résistance antifasciste, après l'instauration du régime communiste en Hongrie... ... Histoire de la philosophie : Encyclopédie

- (Lakatos) Imre (1922 1974) philosophe britannique d'origine hongroise. Il a traité du problème de la reconstruction et de la description adéquates de l'histoire empirique de la science et de ses lois en créant une méthodologie normative dans le cadre de la philosophie des sciences. Dans son… Le dernier dictionnaire philosophique

Lakatos, Imre Imre Lakatos (en hongrois Lakatos Hung. Imre Lakatos, de son vrai nom Avrum Lipschitz ; 9 novembre 1922, Debrecen 2 février 1974, Londres) philosophe des sciences anglais d'origine hongroise. Table des matières 1 Biographie ... Wikipédia

Philosophie des sciences. Lecteur Équipe d'auteurs

IMRE LAKATOS. (1922-1974)

IMRE LAKATOS. (1922-1974)

I. Lakatos (Lacatos)- un célèbre philosophe d'origine hongroise, méthodologiste scientifique, l'un des éminents représentants de l'école du « rationalisme critique ». Devenu proche de K. Popper à la London School of Economics en 1960, il réinterprète les idées du falsificationnisme en termes de méthodologie des programmes de recherche. Conformément à cette dernière, le processus de développement scientifique est présenté comme une compétition de « systèmes conceptuels ». Ces systèmes, à leur tour, sont imprégnés de principes fondamentaux qui constituent le « noyau dur » du programme de recherche. Introduire davantage le concept « heuristique négative», Lakatos impose des restrictions sur les procédures de réfutation, ce qui crée une sorte de « ceinture de protection » autour du « noyau dur ». À leur tour, les « heuristiques positives » assurent la croissance constante des connaissances scientifiques. En général, la méthodologie des programmes de recherche constitue les règles permettant d'optimiser le développement ultérieur des connaissances et, si nécessaire, de modifier l'orientation des programmes de recherche.

La plupart oeuvres célébres Les Lakatos sont : « Preuves et réfutations ». M., 1967 ; « Histoire de la science et ses reconstructions rationnelles » // Structure et développement de la science. M., 1978 ; « Régression infinie et fondements des mathématiques » // Philosophie moderne des sciences. Lecteur. M., 1994.

V.N. Kniazev

Ci-dessous des extraits du texte de Lakatos sur l'édition :

Lakatos I.Falsification et méthodologie des programmes de recherche //Kuhn T.La structure des révolutions scientifiques. M., 2001. S. 273 - 453.

Science : raison ou foi ?

Pendant des siècles, la connaissance a été considérée comme ce qui est manifestement étayé ( éprouvé) - par la puissance de l'intellect ou le témoignage des sens. La sagesse et l'intégrité d'esprit exigeaient l'abstinence de déclarations qui n'ont pas de justification probante ; l’écart entre le raisonnement abstrait et la connaissance incontestable, même si seulement concevable, aurait dû être réduit à zéro. Mais l’intellect ou les sentiments sont-ils capables de justifier de manière démontrable la connaissance ? Les sceptiques en doutaient il y a encore deux mille ans. Cependant, le scepticisme a dû reculer devant la gloire de la physique newtonienne. Einstein a encore tout bouleversé, et aujourd'hui, peu de philosophes ou de scientifiques croient encore que la connaissance scientifique est fondée sur des preuves, ou du moins peut l'être. Tout comme peu de gens se rendent compte qu'avec cette foi, l'échelle classique des valeurs intellectuelles diminue, elle doit être remplacée par quelque chose - après tout, on ne peut pas se contenter, avec certains empiristes logiques, de l'idéal dilué de la vérité fondée sur des preuves. , réduite à une « vérité probable », ou à une « vérité comme accord » (accord changeant, ajouterons-nous), suffisante à certains « sociologues de la connaissance ».

Le projet original de K. Popper est né d'une réflexion sur les conséquences qui ont suivi l'effondrement de la théorie scientifique la plus soutenue de tous les temps : la mécanique et la théorie de la gravitation de I. Newton. K. Popper est arrivé à la conclusion que la valeur mentale ne consiste pas à être prudent et à éviter les erreurs, mais à les éliminer sans compromis. Être audacieux dans ses hypothèses et impitoyable dans ses réfutations est la devise de Popper. L'intégrité de l'intellect n'est pas défendue dans les tranchées de preuves ou de « vérifications » entourant la position de chacun, mais définition précise conditions dans lesquelles ce poste est considéré comme impropre à la défense. Marxistes et freudiens, en refusant de définir ces conditions, signent ainsi leur malhonnêteté scientifique. Foi- une faiblesse inhérente à l'homme et donc excusable, elle doit être maintenue sous le contrôle de la critique ; Mais biais(l’engagement), estime Popper, est le crime le plus grave de l’intellect.

T. Kuhn argumente différemment. Comme Popper, il refuse de voir dans l’accroissement des connaissances scientifiques l’accumulation de vérités éternelles. Il a également tiré une leçon cruciale de la façon dont la physique einsteinienne a détrôné la physique newtonienne. Et pour lui, le principal problème est la « révolution scientifique ». Mais si, selon Popper, la science est un processus de « révolution permanente » et que son force motrice Si la critique est rationnelle, alors, selon Kuhn, la révolution est un événement exceptionnel, en un certain sens hors du cadre de la science ; pendant les périodes de « science normale », la critique se transforme en quelque chose qui ressemble à un anathème. Par conséquent, estime Kuhn, le progrès n’est possible que dans « science normale» se produit lorsqu’on passe de la critique aux préjugés. Il qualifie de « falsificationnisme naïf » l’exigence d’écarter et d’éliminer une théorie « réfutée ». Ce n’est que dans des périodes de « crise » relativement rares qu’il est permis de critiquer la théorie dominante et d’en proposer une nouvelle.

Les opinions de T. Kuhn ont déjà été critiquées et je n'en discuterai pas ici. Je noterai seulement que les bonnes intentions de Kuhn – expliquer rationnellement la croissance de la connaissance scientifique, à partir des erreurs du justificationnisme et du falsificationnisme – le conduisent sur le terrain fragile de l’irrationalisme.

Du point de vue de Popper, le changement dans les connaissances scientifiques est rationnel, ou du moins peut être reconstruit rationnellement. Cela devrait être fait logique d'ouverture. Du point de vue de Kuhn, le changement de la connaissance scientifique – d'un « paradigme » à un autre – est une transformation mystique, qui n'a pas et ne peut pas avoir de règles rationnelles. C'est l'article psychologie (éventuellement psychologie sociale) découvertes. Un changement dans les connaissances scientifiques est comme un changement dans la foi religieuse.

Le conflit de points de vue entre Popper et Kuhn ne concerne pas seulement des détails particuliers de l’épistémologie. Il touche aux principales valeurs intellectuelles, ses conclusions s'appliquent non seulement à la physique théorique, mais aussi aux sciences sociales moins développées théoriquement et même à la philosophie morale et politique. Et c’est-à-dire que si même en sciences naturelles la reconnaissance d’une théorie dépend de la prépondérance quantitative de ses partisans, de la force de leur foi et de leurs cordes vocales, que reste-t-il pour les sciences sociales ; Ainsi, la vérité est basée sur la force. Il faut admettre que quelles que soient les intentions de Kuhn, sa position n’est pas sans rappeler les slogans politiques des idéologues de la « révolution étudiante » ou le credo des fanatiques religieux.

Ce que je veux dire, c’est que la logique de la découverte scientifique de Popper combine deux concepts différents. T. Kuhn n'en a vu qu'un - le « falsificationnisme naïf » (il vaudrait mieux dire « falsificationnisme méthodologique naïf ») ; sa critique de ce concept est juste et peut même être renforcée. Mais il n’a pas discerné une conception plus subtile de la rationalité, qui ne repose plus sur un « falsificationnisme naïf ». Je vais essayer de définir cela plus précisément point fort Une méthodologie poppérienne qui, je l'espère, lui permettra d'échapper au feu de la critique kuhnienne et d'envisager les révolutions scientifiques comme un progrès de la connaissance rationnellement reconstruit, et non comme une conversion à une foi nouvelle. (p. 273-275)

Méthodologie des programmes de recherche scientifique

Nous avons étudié le problème évaluation objective développement scientifique, en utilisant les concepts de déplacements progressifs et régressifs des problèmes dans la séquence des théories scientifiques. Si l’on considère les séquences les plus significatives de l’histoire des sciences, on constate qu’elles se caractérisent par continuité, reliant leurs éléments en un seul tout. Cette continuité n'est rien d'autre que le développement d'un programme de recherche dont le début peut être posé par les énoncés les plus abstraits. Le programme est constitué de règles méthodologiques : certaines d'entre elles sont des règles indiquant quelles voies de recherche doivent être évitées (heuristiques négatives), l'autre partie sont des règles indiquant quelles voies doivent être choisies et comment les suivre (heuristiques positives).

Même la science elle-même peut être considérée comme un gigantesque programme de recherche, soumis à la règle heuristique fondamentale de Popper : « proposer des hypothèses qui ont un contenu plus empirique que les précédentes ». De telles règles méthodologiques, comme l’a noté Popper, peuvent être formulées comme des principes métaphysiques. Par exemple, règle générale Les conventionnalistes, selon lesquels le chercheur ne doit pas admettre d’exceptions, peuvent s’écrire comme un principe métaphysique : « La nature ne tolère pas d’exceptions ». C’est pourquoi Watkins a qualifié ces règles de « métaphysique influente ».

Mais avant tout, je ne m'intéresse pas à la science en général, mais séparé des programmes de recherche tels que la « métaphysique cartésienne ».

Cette image métaphysique ou mécaniste de l'univers, selon laquelle l'Univers est une vaste horloge (et un système de vortex) dans laquelle la poussée est la seule cause du mouvement, fonctionnait comme un principe heuristique puissant. Elle a ralenti le développement de théories scientifiques comme la théorie de l’action à longue portée de Newton (dans sa version « essentialiste ») qui lui étaient incompatibles, agissant comme une heuristique négative. Mais d'un autre côté, elle a stimulé le développement d'hypothèses auxiliaires qui l'ont épargnée d'évidentes contradictions avec les données (comme les ellipses de Kepler), agissant comme une heuristique positive.

(a) Heuristiques négatives : le « noyau dur » du programme

Tous les programmes de recherche ont un « noyau dur ». Les heuristiques négatives interdisent l'utilisation du modus tollens (mode négation (latin). - ED.), lorsqu'il s'agit des déclarations incluses dans le "noyau dur". Au lieu de cela, nous devons utiliser notre ingéniosité pour clarifier, développer celles qui existent ou proposer de nouvelles « hypothèses auxiliaires » qui forment ceinture de protection autour de ce noyau ; Le modus tollens s’adresse précisément à ces hypothèses. La ceinture de protection doit résister à l'intensité des inspections ; Protégeant ainsi le noyau ossifié, il doit être adapté, remodelé, voire complètement remplacé si les intérêts de la défense l'exigent. Si tout cela entraîne une évolution progressive des problèmes, le programme de recherche peut être considéré comme réussi. Elle échoue si elle conduit à une évolution régressive des problèmes.

La théorie de la gravité de Newton est un exemple classique de programme de recherche réussi. Il s’agit peut-être du programme de recherche le plus réussi qui ait jamais existé. Lorsqu’elle est apparue pour la première fois, elle était entourée d’un océan d’« anomalies » (« contre-exemples », si vous voulez), et elle était en conflit avec les théories qui soutenaient ces anomalies. Mais avec une ingéniosité étonnante et un esprit brillant, les Newtoniens ont transformé contre-exemple après contre-exemple en exemples à l’appui. Et ils l’ont fait principalement en renversant les théories « observationnelles » originales sur la base desquelles ces données « réfutantes » avaient été établies. Ils « ont transformé chaque nouvelle difficulté en une nouvelle victoire pour leur programme ».

L'heuristique négative du programme de Newton interdisait l'application du modus tollens aux trois lois de la dynamique de Newton et à sa loi de la gravitation. En raison de la décision méthodologique des partisans de ce programme, ce « noyau » a été considéré comme irréfutable : on a estimé que les anomalies ne devraient conduire qu'à des changements dans la « ceinture de protection » des hypothèses auxiliaires et des conditions aux limites.

Nous avons précédemment examiné un « micro-exemple » schématique du déplacement progressif du problème de Newton. Son analyse montre que chaque coup réussi dans ce jeu permet de prédire de nouveaux faits et augmente le contenu empirique. Nous avons un exemple un changement théorique progressivement progressif. De plus, chaque prédiction est finalement confirmée ; bien qu’il semblerait que dans les trois derniers cas, ils aient été immédiatement « réfutés ». Si la présence de « progrès théoriques » (au sens spécifié ici) peut être immédiatement vérifiée, alors avec les « progrès empiriques », la question est plus compliquée. En travaillant dans le cadre d'un programme de recherche, nous pouvons tomber dans le désespoir à cause d'une trop longue série de « réfutations » avant que certaines hypothèses auxiliaires ingénieuses et, surtout, réussies qui nous permettent d'augmenter le contenu empirique ne se transforment en - antidatage une série de défaites dans une histoire de victoires retentissantes. Cela se fait soit en réévaluant certains « faits » faux, soit en introduisant de nouvelles hypothèses auxiliaires. Il est nécessaire que chaque étape ultérieure du programme de recherche vise à augmenter le contenu, c'est-à-dire qu'elle contribue à en cohérence avec le déplacement théorique progressif des problèmes. En outre, il est nécessaire que, au moins de temps en temps, cette augmentation de contenu soit renforcée a posteriori ; le programme dans son ensemble doit être considéré comme changement empirique discrètement progressif. Cela ne signifie pas que chaque étape du processus doit directement mener à observable fait nouveau. Le sens dans lequel le terme est utilisé ici "discrètement" fournit suffisamment raisonnable les limites auxquelles peut rester l’adhésion dogmatique à un programme face à apparent« réfutations ».

L'idée d'une « heuristique négative » dans un programme de recherche scientifique fournit une grande partie de la justification du conventionnalisme classique. Décision rationnelle est d'empêcher les « réfutations » de transférer la fausseté au noyau solide aussi longtemps que le contenu empirique renforcé de la ceinture protectrice des hypothèses auxiliaires continue de croître. Mais notre approche diffère du conventionnalisme justificationniste de Poincaré dans la mesure où nous proposons d'abandonner le noyau dur si le programme ne peut plus prédire des faits jusqu'alors inconnus. Cela signifie que, contrairement au conventionnalisme de Poincaré, nous admettons la possibilité que, sous certaines conditions, un noyau solide, tel que nous le comprenons, peut s'effondrer. En cela nous sommes plus proches de Duhem, qui admettait une telle possibilité. Mais si Duhem voyait seulement esthétique raisons d’une telle destruction, alors notre évaluation dépend principalement de critères logiques et empiriques.

(b) Heuristiques positives : la construction d’une « ceinture de protection » et la relative autonomie de la science théorique

Les programmes de recherche, outre les heuristiques négatives, ont également des heuristiques positives.

Même les programmes de recherche les plus dynamiques et les plus progressistes ne peuvent digérer leurs « contre-exemples » que progressivement. Les anomalies ne disparaissent jamais complètement. Mais il ne faut pas penser que les anomalies qui n'ont pas reçu d'explication - les « énigmes », comme les appellerait T. Kuhn - sont prises au hasard, dans un ordre arbitraire, sans aucun plan délibéré. Ce plan est généralement élaboré dans le bureau du théoricien, quel que soit le célèbre anomalies. Peu de théoriciens travaillant dans un programme de recherche accordent beaucoup d’importance aux « réfutations ». Ils ont une politique de recherche prospective qui leur permet d’anticiper ces « réfutations ». Cette politique ou ce programme de recherche est, à un degré ou à un autre, présupposé heuristique positive programme de recherche. Si l'heuristique négative définit le « noyau dur » du programme, qui, selon la décision de ses partisans, est considéré comme « irréfutable », alors l'heuristique positive consiste en une série d'arguments, plus ou moins clairs, et d'hypothèses, plus ou moins probable, visant à changer et développer des « options réfutables » du programme de recherche, comment modifier, clarifier la ceinture de protection « réfutable ».

Les heuristiques positives aident un scientifique à sortir de la confusion face à un océan d'anomalies. Les heuristiques positives définissent un programme qui inclut un système de des modèles réalité; l'attention du scientifique se porte sur la construction de modèles qui correspondent aux instructions énoncées dans la partie positive de son programme. Sur célèbre Il ne prête tout simplement pas attention aux « contre-exemples » et aux données disponibles.

Newton a d'abord développé son programme pour un système planétaire avec un centre de point fixe - le Soleil et une planète à point unique. C'est dans ce modèle que la loi du carré inverse de l'ellipse de Kepler a été dérivée. Mais un tel modèle était interdit par la troisième loi de la dynamique et a donc dû céder la place à un autre modèle, dans lequel le Soleil et les planètes tournaient autour d'un centre de gravité commun. Ce changement n'a pas été motivé par des observations (il n'y avait pas de « données » indiquant une anomalie), mais par une difficulté théorique dans le développement du programme. Il a ensuite développé un programme pour un plus grand nombre de planètes, comme s'il n'existait que des planètes héliocentriques et qu'il n'y avait pas de forces d'attraction interplanétaires. Il développe alors un modèle dans lequel le Soleil et les planètes ne sont plus des masses ponctuelles, mais des sphères massives. Et pour ce changement, il n'étaient pas nécessaires observations de certaines anomalies; après tout, les valeurs de densité infinies étaient interdites, bien que sous une forme implicite, par les principes originaux de la théorie, donc les planètes et le Soleil devrait être gagner du volume. Cela a conduit à de sérieuses difficultés mathématiques qui ont retardé la publication des Éléments de plus de dix ans. Après avoir résolu ce « casse-tête », il commença à travailler sur un modèle avec "sphères rotatives" et leurs fluctuations. Ensuite, les forces interplanétaires ont été introduites dans le modèle et les travaux ont commencé pour résoudre les problèmes de perturbations orbitales.

À partir de ce moment, la vision des faits de Newton est devenue plus alarmante. De nombreux faits étaient parfaitement expliqués par ses modèles (qualitativement), mais d'autres ne rentraient pas dans le schéma explicatif. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à travailler avec des modèles déformé, et non des planètes strictement sphériques, etc. Newton méprisait ceux qui, comme R. Hooke, étaient coincés sur le premier modèle naïf et n'avaient pas suffisamment de capacité ou de persévérance pour le développer dans un programme de recherche, estimant que la première version était déjà formée. découverte scientifique" Lui-même s'est abstenu de publier jusqu'à ce que son programme ait atteint un état de changement progressif remarquable.

La plupart (sinon la totalité) des « énigmes » de Newton, dont la solution donnait à chaque fois un nouveau modèle remplaçant le précédent, auraient pu être prévues dans le cadre du premier modèle naïf ; il ne fait aucun doute que Newton lui-même et ses collègues les avaient prévus. La fausseté évidente du premier modèle ne pouvait pas être un secret pour Newton. C'est ce fait qui parle le mieux de l'existence d'une heuristique positive pour un programme de recherche, des « modèles » à l'aide desquels son développement se fait. "Modèle" est un ensemble de conditions aux limites (peut-être accompagnées de certaines théories « observationnelles ») qui sont connues pour être remplacées à mesure que le programme continue de se développer. On sait plus ou moins de quelle manière. Cela témoigne une fois de plus du rôle insignifiant que jouent les « réfutations » d’un modèle particulier dans un programme de recherche ; elles sont tout à fait prévisibles, et les heuristiques positives sont une stratégie pour cette prospective et cette « digestion » ultérieure. Si l'heuristique positive est clairement définie, alors les difficultés du programme sont mathématiques plutôt qu'empiriques. L'« heuristique positive » d'un programme de recherche peut également être formulée comme un « principe métaphysique ». Par exemple, le programme de Newton peut être énoncé dans la formule suivante : « Les planètes sont des sommets en rotation de forme approximativement sphérique, attirés les uns vers les autres. » Personne n'a jamais suivi exactement ce principe : les planètes ont seul propriétés gravitationnelles, ils possèdent par exemple des caractéristiques électromagnétiques qui affectent le mouvement. Les heuristiques positives sont donc généralement plus flexibles que les heuristiques négatives. Par ailleurs, il arrive de temps en temps que lorsqu'un programme de recherche entre dans une phase régressive, une petite révolution ou poussée créative dans son heuristique positive peut à nouveau la pousser vers un changement progressif. Il est donc préférable de séparer le « noyau dur » des principes métaphysiques plus flexibles qui expriment une heuristique positive.

Notre raisonnement montre que les heuristiques positives jouent le premier rôle dans l'élaboration d'un programme de recherche, avec un mépris presque total pour les « réfutations » ; On pourrait même avoir l’impression que ce sont les « vérifications », et non les réfutations, qui créent des points de contact avec la réalité. Bien qu'il soit à noter que toute « vérification » de la +1ère version du programme est une réfutation nième option, mais on ne peut nier que certains échecs des options ultérieures peuvent toujours être prévus. Ce sont les « vérifications » qui font perdurer le programme malgré les exemples récalcitrants.

Nous pouvons évaluer des programmes de recherche même après qu’ils ont été « éliminés » par leurs pouvoir heuristique : Combien de faits nouveaux fournissent-ils, quelle est leur capacité à « expliquer les réfutations à mesure qu’elles grandissent » ?

(On peut aussi les évaluer par le stimulus qu'ils apportent aux mathématiques. Les véritables difficultés des théoriciens proviennent plutôt de difficultés mathématiques programmes que des anomalies. La grandeur du programme de Newton est en grande partie due au fait que les Newtoniens ont développé le calcul infinitésimal classique, qui était une condition préalable décisive à son succès.)

Ainsi, la méthodologie des programmes de recherche scientifique explique autonomie relative de la science théorique : fait historique, une explication rationnelle que le falsificationnisme précoce ne pouvait pas donner. Les problèmes soumis à un choix rationnel par les scientifiques travaillant dans le cadre de programmes de recherche puissants dépendent davantage de l'heuristique positive du programme que d'anomalies psychologiquement désagréables et techniquement inévitables. Des anomalies sont enregistrées, mais ensuite ils essaient de les oublier, dans l'espoir que le moment viendra et qu'elles se transformeront en renforts du programme. Une sensibilité accrue aux anomalies n'est caractéristique que des scientifiques qui se livrent à des exercices dans l'esprit de la théorie des essais et des erreurs ou qui travaillent dans la phase régressive d'un programme de recherche lorsque les heuristiques positives ont épuisé leurs ressources. (Tout cela, bien sûr, doit paraître insensé à un falsificateur naïf qui croit que, dès qu'une théorie a été « réfutée » par l'expérience (c'est-à-dire, la plus haute pour lui autorité), il serait irrationnel, et aussi peu scrupuleux, de la développer davantage, mais il faut remplacer l'ancienne par une nouvelle théorie qui n'a pas encore été réfutée). (p. 322-329)

Extrait du livre des 100 grandes plaies auteur Avadyaeva Elena NikolaevnaIMRE NAGY Je suis trompé dans un espoir brillant, je suis privé de destin et d'âme, Une seule fois je me suis rebellé à Budapest Contre l'arrogance, l'oppression et les mensonges Par la force brutale sous les gémissements et les murmures J'ai été tué devant les gens. Et la conscience fatiguée de l'Europe Réconciliée avec ma mort. Naum Korjavin Imre Nagy

Extrait du livre des 100 grandes plaies auteur Avadyaeva Elena NikolaevnaIMRE NAGY Imre Nagy (1896-1958), exécuté par les communistes pour anticommunisme, était en fait l'un des vétérans du mouvement communiste hongrois et international. Participant Guerre civile en Russie, dans les années 1920, il travaillait pour le parti en Hongrie, depuis 1928

Extrait du livre Histoire populaire de la musique auteur Gorbatcheva Ekaterina GennadievnaImre Kalman Le compositeur devenu célèbre en tant que créateur de l'opérette néo-viennoise est né en 1882 dans le village de Siófok en Hongrie. Dès l'âge de 10 ans, il vit à Budapest, où il étudie au gymnase, puis à l'université et en même temps à l'académie de musique en solfège et composition.

de Bergmann JurgenImre Kertes L'œuvre littéraire d'Imre Kertes (né en 1929 à Budapest) est presque entièrement consacrée à l'un des sujets les plus douloureux de l'histoire du monde : l'Holocauste. Dans le roman autobiographique « Sans destin » (1975), sans sentimentalité, ils décrivent avec précision et essence

Extrait du livre Budapest et ses banlieues. Guide de Bergmann JurgenImre Varga Parmi les maîtres de la sculpture, l'œuvre d'Imre Varga (né en 1923) mérite une mention particulière. Ses œuvres - des sculptures en bronze grandeur nature - peuvent être trouvées dans toute la Hongrie, par exemple à Budapest - « l'Arbre de Vie » devant la Grande Synagogue. En 2002, il a reçu

Extrait du livre Grand Encyclopédie soviétique(SHT) par l'auteur BSTSteindl Imre Steindl Imre (29/10/1839, Pest, - 31/8/1902, Budapest), architecte hongrois. Diplômé de l'Académie des Arts de Vienne (1867). Il a beaucoup travaillé à la restauration des monuments médiévaux hongrois. Connaisseur et passionné du gothique, Sh. a largement utilisé ses motifs dans ses édifices (Nouvel Hôtel de Ville,

Extrait du livre Le plus récent dictionnaire philosophique auteur Gritsanov Alexandre AlekseevichImre Lakatos (1922-1974) - philosophe britannique d'origine hongroise. Il a traité du problème de la reconstruction et de la description adéquates de l'histoire empirique de la science et de ses lois en créant une méthodologie normative dans le cadre de la philosophie des sciences. Dans son travail il y a

Extrait du livre Histoire de l'État et du droit de la Russie auteur Pashkevitch Dmitri39. Réforme judiciaire de 1922. Code civil de la RSFSR 1922. Code pénal de la RSFSR 1922. Réforme judiciaire. En 1922, une réorganisation de tous types de tribunaux est réalisée. Un système unifié de trois maillons est en train d'être créé : le tribunal populaire, le tribunal provincial et la Cour suprême. Le maillon principal du système judiciaire

Le concept philosophique de I. Lakatos s'est formé sous l'influence des enseignements de K. Popper. Partageant largement la position de ce dernier, Lakatos estime (bien qu'il ne le dise explicitement nulle part) que la doctrine de Popper nécessite des ajouts significatifs. Nous parlons de ce qui suit. Ayant proposé le principe de falsification, Popper, selon Lakatos, n'a pas pris la peine de développer mécanisme mise en œuvre de la falsification. Et l’absence d’un tel mécanisme peut nier l’idée très féconde de falsification.

Dans son ouvrage « Méthodologie des programmes de recherche », Lakatos attire l’attention du lecteur sur le fait qu’aucune théorie scientifique ne surgit à la fois (il en va de même pour tout principe fondamental qui unit plusieurs théories autour de lui). Au cours de sa formation, la théorie passe par plusieurs étapes. Une théorie (ou un ensemble de théories interdépendantes) en cours de développement est ce que Lakatos appelle un « programme de recherche ». Un programme de recherche scientifique est une séquence caractérisée par "continuité, reliant... les éléments en un seul tout.

Puisque dans notre manuel il est d'usage d'utiliser les termes « empirique » et « théorie », afin de ne pas introduire de difficultés supplémentaires, nous ne nous écarterons pas de cette tradition - et nous remplacerons le terme lakatosien « programme » dans notre présentation par le terme « théorie », signifiant que Lakatos s’intéresse principalement à la théorie en tant qu’organisme vivant et en développement.

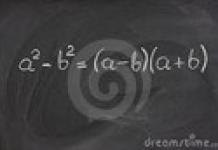

Supposons que toute théorie scientifique puisse être écrite de la manière la plus économique possible. Cela signifie qu'il est possible de formuler une série d'énoncés et de formules interconnectés qui exprimeront clairement l'idée principale de cette théorie. Par exemple, la mécanique newtonienne, dans sa brève formulation, se compose de la loi de la gravitation universelle et de trois lois de la dynamique. Un si bref enregistrement de la théorie, dans la terminologie de Lakatos, est appelé le noyau solide de la théorie.

Le cœur de la théorie doit être traité avec le plus grand soin, c'est-à-dire n’y apportez en aucun cas la moindre modification. Cela signifie que peu importe les nouveaux faits découverts dans le domaine de la nature ou de la société que l'on prétend expliquer cette théorie, le noyau ne doit en aucun cas être remplacé. Pour une telle interdiction de changer le noyau, Lakatos introduit un terme spécial : l'heuristique négative. Les heuristiques négatives sont une sorte de « ceinture de protection » autour du noyau.

Mais si l'essence de la théorie ne peut pas être modifiée, alors comment la théorie devrait-elle réagir aux circonstances émergentes qui ne lui sont pas entièrement cohérentes (contradictions internes de la théorie, faits la contredisant) ? La théorie doit avoir ce qu'on appelle l'heuristique positive, c'est-à-dire elle doit être capable de développer des hypothèses auxiliaires qui peuvent transformer le contenu de la théorie de telle manière que le noyau reste inchangé et que de nouveaux faits entrent organiquement dans la base empirique de cette théorie. Par exemple, pour le circuit système solaire, proposé par N. Copernic, où le « noyau » est l'idée de la rotation des planètes autour du Soleil, diverses options pour les trajectoires des planètes sont tout à fait acceptables. C’est cette circonstance qui a permis à I. Kepler, après avoir apporté quelques modifications à la théorie copernicienne (que nous connaissons sous le nom de lois de Kepler) et sans en affecter le noyau, de donner au système héliocentrique une forme logiquement harmonieuse et scientifiquement étayée. Ainsi, l'heuristique positive est la possibilité de sa modification prévue à l'avance dans la théorie, qui est sûre pour l'intégrité du noyau solide de la théorie.

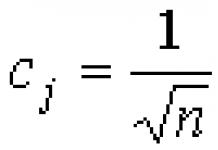

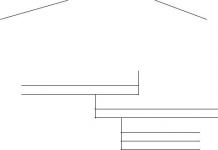

De manière générale, le programme de recherche est le suivant (Fig. 2.2) :

- 1) le noyau solide de la théorie - une brève formulation de ses idées principales ;

- 2) heuristiques négatives - une interdiction de changer le cœur de la théorie ;

- 3) heuristique positive - la possibilité de tels changements dans la théorie qui n'affecteront pas son noyau.

Riz. 2.2. Structure du programme de recherche

Tout ce qui a été dit jusqu’à présent semble quelque peu paradoxal à la lumière de l’intention principale de Lakatos : développer un mécanisme permettant de falsifier la théorie. Jusqu'à présent, nous disposons d'un mécanisme permettant sa préservation sans fin.

Mais le problème est qu’il ne s’agit pas là d’un véritable mécanisme de changement de théorie, mais plutôt d’une clarification et d’une systématisation du processus réel de formation et du mode d’existence d’une théorie scientifique. Très souvent, un scientifique (ou une équipe de scientifiques) qui a créé un nouveau concept défend par tous les moyens son idée principale, en ajustant si nécessaire ses zones périphériques. Lakatos formule rationnellement les caractéristiques du processus scientifique, croyant implicitement que la science se développe précisément « par programmation » et qu'il n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit ici (et c'est impossible), mais que seules ces règles doivent être clairement comprises et suivies. Nous devons également être conscients que la théorie ne « s’annule » pas « volontairement ».

Une théorie ne peut être remplacée que par une autre théorie, formulée indépendamment de la première, une théorie concurrente.

À quelles exigences une théorie concurrente (ci-après dénommée T2) doit-elle répondre ?

- 1. T2 doit avoir un noyau solide absolument différent de la première théorie (ci-après dénommé Tx).

- 2. T2 doit avoir une heuristique négative (les heuristiques négatives sont les mêmes pour toutes les théories).

- 3. T2 doit avoir une heuristique positive autre que celle de G.

- 4. T2 doit expliquer tous les faits que T1 incapable d'expliquer (c.-à-d. T2 doit avoir une base empirique plus puissante que G,).

- 5. T2 doit prédire tous les faits que G1 prédit et, en plus, prédire les faits (ou indiquer la direction de leur recherche) que G ne peut pas prédire (c'est-à-dire T2 devrait avoir un pouvoir heuristique plus puissant).

Si les conditions énumérées dans ces cinq points sont remplies, alors T2 remplace T1 et devient la théorie leader dans un certain domaine de la connaissance.

Revenons maintenant à la question posée au début de la conversation sur Lakatos : qu'est-ce qui falsifie une théorie ? La réponse sera la suivante : une théorie n'est pas falsifiée par des faits qui la contredisent (il n'existe pas de fait que la théorie ne puisse pas « digérer »), mais un autre une théorie qui propose un concept différent de la réalité et qui est confirmée par un large ensemble de faits, et cet ensemble (en tant que partie intégrante) comprend des faits qui soutiennent la théorie falsifiée.

Grande Bretagne

rationalisme critique

Imre Lakatos(en hongrois Lakatosh- Hongrois Lakatos Imre, vrai nom et prénom Avrum Lipshits; 9 novembre, Debrecen - 2 février, Londres) - Philosophe anglais d'origine hongroise, l'un des représentants du post-positivisme.

Biographie

Méthodologie des programmes de recherche

Lakatos a décrit la science comme une lutte compétitive de « programmes de recherche » consistant en "noyau dur" hypothèses fondamentales acceptées a priori dans le système et qui ne peuvent être réfutées dans le cadre du programme, et "Ceinture de sécurité" hypothèses auxiliaires ad hoc, modifiées et adaptées aux contre-exemples du programme. L'évolution d'un programme spécifique se produit en raison de la modification et du raffinement de la « ceinture de sécurité », tandis que la destruction du « noyau dur » signifie théoriquement l'annulation du programme et son remplacement par un autre programme concurrent.

Lakatos considère que le principal critère de la nature scientifique du programme est l'augmentation des connaissances factuelles grâce à son pouvoir prédictif. Si le programme permet d'accroître les connaissances, le travail d'un scientifique dans son cadre "rationnel". Lorsque le programme perd son pouvoir prédictif et commence à fonctionner uniquement sur la « ceinture » d'hypothèses auxiliaires, Lakatos ordonne d'abandonner son développement ultérieur. Cependant, il convient de souligner que dans certains cas, le programme de recherche traverse une crise interne et produit à nouveau des résultats scientifiques ; Ainsi, la « loyauté » du scientifique envers le programme choisi, même en période de crise, est reconnue par Lakatos. "rationnel".

Méthode de reconstructions rationnelles

La méthode des reconstructions rationnelles de l'histoire des sciences a été appliquée par Lakatos dans le livre Preuve et réfutationà l'histoire des preuves du théorème de Descartes-Euler-Cauchy sur la relation entre le nombre de sommets, d'arêtes et de faces d'un polyèdre arbitraire. Dans le même temps, dans les notes de bas de page, Lakatos donne une image plus large de l’histoire des mathématiques, en particulier de l’histoire de l’analyse mathématique et des programmes de justification des mathématiques au XIXe et au début du XXe siècle. Lakatos discute de l'histoire des mathématiques comme d'une chaîne dans laquelle

« La vérification d'une preuve ordinaire est souvent une entreprise très délicate, et il faut autant d'intuition et de chance pour tomber sur une « erreur » que pour tomber sur une preuve ; Découvrir des « erreurs » dans des preuves informelles peut parfois prendre des décennies, voire des siècles. Les mathématiques informelles quasi empiriques ne se développent pas comme une augmentation monotone du nombre de théorèmes incontestablement prouvés, mais seulement par l'amélioration continue des conjectures par la réflexion et la critique, par la logique des preuves et des réfutations.

Le livre lui-même n'est pas écrit sous la forme d'une recherche historique, mais sous la forme d'un dialogue scolaire. En utilisant la méthode dialogique, Lakatos construit artificiellement une situation-problème dans laquelle se forme le concept de « polyèdre eulérien ». La reconstruction rationnelle de Lakatos ne reproduit pas tous les détails de l'histoire réelle, mais est créée spécifiquement dans le but d'expliquer rationnellement le développement des connaissances scientifiques.

Littérature

Essais

- Lakatos I. Preuve et réfutation. Comment les théorèmes sont prouvés. Par. I. N. Veselovsky.- M. : Nauka, 1967.

- Lakatos I. Falsification et méthodologie des programmes de recherche.- M. : Medium, 1995.

- Lakatos I. Histoire de la science et ses reconstructions rationnelles // App. au livre : Kuhn T. La structure des révolutions scientifiques. - M. : AST, 2001.

- Lakatos I. Ouvrages choisis sur la philosophie et la méthodologie des sciences. - M. : Projet Académique, 2008.

- Lakatos I. Science et pseudoscience. (Discours sur l'émission de radio Open University du 30 juin 1973)

À propos de Lakatos

- Bandy A. Chocolat et échecs. Débloquer Lakatos. Budapest : Académie Kiado, 2010.

- Kadvany J. Imre Lakatos et les raisons de la raison. Durham et Londres : Duke University Press, 2001.

- Koetsier T. Lakatos" philosophie des mathématiques : une approche historique. Amsterdam e.o. : Hollande du Nord, 1991.

- Larvor B. Lakatos : une introduction. Londres : Routledge, 1998.

- Long J. Lakatos en Hongrie. Philosophie des sciences sociales, 28, 1998, pp. 244-311.

Liens

- Lakatos, Imre (Bibliothèque de littérature pédagogique et scientifique)

- Lakatos I. Histoire de la science et ses reconstructions rationnelles

- Lakatos I. Preuves et réfutations. Comment les théorèmes sont prouvés

- Lakatos I. Falsification et méthodologie des programmes de recherche

voir également

Catégories :

- Personnalités par ordre alphabétique

- Né le 9 novembre

- Né en 1922

- Né à Debrecen

- Décès le 2 février

- Décédé en 1974

- Décès à Londres

- Philosophes par ordre alphabétique

- Philosophes de Hongrie

- Philosophes de Grande-Bretagne

- Philosophes du XXe siècle

- Postpositivisme

- Philosophes des sciences

Fondation Wikimédia. 2010.