Dénotatif, significatif, émotionnel-stylistique et les composants structuraux mots. La motivation comme composante possible du sens d'un mot.

Dans le langage, un mot est inclus dans 4 grands types de relations :

attitude envers les objets et les phénomènes du monde extérieur

attitude envers le concept

attitude envers les sentiments et les désirs d'une personne

relation avec d'autres mots de la langue

Il existe donc plusieurs types signification lexicale mots:

sens dénotatif– caractérise la corrélation du mot avec l'objet désigné (situation), c'est-à-dire attitude mot phonétiqueà un objet spécifique désigné, sujet du discours (table, forêt).

Composantes nominatives et informatives du sens, abstraites des composantes stylistiques (émotionnelles, évaluatives, expressives) et autres.

sens significatif– le rapport d'un mot à un concept, représentation mentale généralisée d'une classe d'objets (table : type de meuble sur lequel sont posés ou posés des objets) ; importance majeure pour les lexicologues.

– Détermine le sens, le rapport d’un mot à un concept, c’est-à-dire représentation mentale des classes.

Révèle caractéristiques essentielles ces mots le distinguent des autres objets de la même classe.

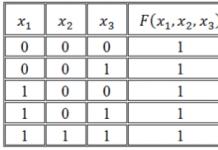

Exemple : considérons le tableau de mots déjà donné ci-dessus

Detonat – désignation d'une classe d'articles de série spécifiques – « type de mobilier »

Important – représente ses propriétés : « (sous forme de meuble) sous la forme d'une large planche horizontale sur pieds, supports »

Ces deux composantes ne s’opposent jamais, mais interagissent étroitement.

sens émotionnel-stylistique (pragmatique)– associé à une réflexion émotionnellement expressive et évaluative des objets et phénomènes du monde extérieur (évaluation positive ou négative).

Exprime l’attitude des locuteurs envers l’objet

Non seulement la fonction communicative est remplie (l'aspect de la compréhension du mot et la conscience de son sens), mais aussi la fonction évaluative (le côté émotionnel)

Exemple : il n'y a rien de commun entre les mots hirondelle et or du point de vue des aspects détonatifs et significatifs, mais sur le plan stylistique (au sens figuré de chacun de ces mots) ce sont des synonymes proches.

signification structurelle– le sens corrélatif, indique la relation d'un mot avec d'autres mots de la langue, avec lesquels il peut entrer dans des relations syntagmatiques et paradigmatiques :

signification structurelle syntagmatique

Caractérise les relations linéaires des mots, c'est-à-dire la capacité d'entrer dans des relations sémantiques avec d'autres unités lexicales : boisson - café, thé

Réunit les unités linguistiques dans leur séquence simultanée. Les mots comme un ensemble de morphèmes et de syllabes, des phrases et des noms analytiques, des phrases (comme un ensemble de membres de phrases) et Phrases complexes. Lors de l’utilisation du langage, les relations syntagmatiques permettent d’utiliser simultanément deux ou plusieurs unités du langage.

signification structurelle paradigmatique

Caractérise les relations verticales des mots inclus dans une certaine classe

Ils unissent les unités linguistiques en groupes, catégories, catégories. Par exemple, le système des consonnes, le système des déclinaisons et les séries synonymiques reposent sur des relations paradigmatiques. Lors de l'utilisation du langage, les relations paradigmatiques permettent de sélectionner l'unité souhaitée, ainsi que de former des formes et des mots par analogie.

La différence entre syntagmatique et paradigmatique à l'aide d'un exemple :

Word Road (vin. P., unité)

Toutes sortes de combinaisons avec des verbes, des adjectifs, etc. :

Je vois une route, ils traversent la route, construisent une route, une route large, etc.

Ceux. Ces combinaisons révèlent des liens formels et sémantiques entre les mots.

Syntagme. Relations : route, route, routes, etc. (en utilisant les changements de casse du mot)

Paragmatique Relations : chemin, chemin, chemin - des mots proches dans leur sens qui forment un groupe synonyme, construit précisément sur paragmatique. Relations de significations lexicales.

Vocabulaire. Billet numéro 4.

TRANSFORMATIONS SÉMANTIQUES

Les transformations sémantiques s'avèrent être les plus nombreuses et les plus diverses. L'asymétrie lexico-sémantique interlingue qui détermine ces transformations conduit au fait que le texte traduit n'est jamais et ne peut pas être sémantiquement identique au message original. La question se pose : quelle doit être la correspondance sémantique du texte traduit avec le texte original pour considérer ces textes comme équivalents ? Pour tenter de résoudre ce problème, il faut se tourner vers le modèle sémantique de la traduction, ou plus précisément vers sa variété, qui repose sur l'analyse des composantes. La méthode du composant anaaise, utilisée pour la première fois dans les années 50. XXe siècle, repose sur l'hypothèse selon laquelle le sens de chaque unité du langage est constitué de composantes sémantiques - sème. Les sèmes qui constituent la signification des unités lexicales individuelles peuvent être divisés en archsèmes, sèmes différentiels et sèmes potentiels (virtuèmes) 1. Les archsèmes reflètent les caractéristiques du contenu des concepts qui sont caractéristiques d'un certain nombre de concepts combinés en classes. Oui, des concepts parler, prononcer, grogner, grincer, crier, s'exclamer, crier sera uni par un archisme production de sons par les humains ;aboiement, miaou, corbeau, corbeau etc. - archisme production de sons par les animaux. DANS en même temps, tous ensemble seront unis par l'archème production de sons. La hiérarchie sémantique s'avère extrêmement importante pour la traduction. Elle sous-tend les opérations de traduction fondées sur le passage de concepts plus spécifiques à des concepts plus généraux, et vice versa.

Les sèmes différentiels concentrent en eux les caractéristiques du contenu d'un concept qui le distinguent des autres. Ensemble, ils forment le sens fondamental des mots. Ainsi, la forme verbale russe rampé en plus de l'archisème de mouvement, qui le relie à d'autres verbes de mouvement, il contiendra les sèmes de début (mouvement), de manière d'action (tomber avec le corps à la surface), masculin et singulier du sujet de l'action, passé, caractéristiques de l'action (lentement). Dans la structure générale des sens élémentaires de cette forme, on peut détecter des traits inhérents au verbe crawl dans son nom

forme - infinitif et, par conséquent, sous tout autre (1 -

mouvement, 2 - tomber avec le corps à la surface, 3 - lentement), sous la forme préfixe correspondante - pas de rampement (début de l'action), sous la forme personnelle correspondante (1 - masculin et 2 - le numéro singulier du sujet de l'action) sous la forme aspect-temporelle appropriée (l'action a déjà commencé, c'est-à-dire que son début a eu lieu). Parmi les sèmes différentiels inhérents au verbe crawl sous toutes ses formes, seme se démarque particulièrement lentement. Ce sème appartient à la catégorie des secondaires, ou potentiels, car il reflète un signe secondaire d'action. Comme le note V. G. Gak, les sèmes potentiels jouent un rôle important dans le discours : l'apparition de sens figurés dans les mots leur est associée 1 . Ainsi, divers parcours sont construits sur eux, notamment interlingues et de traduction.

Le concept de sème a permis à un moment donné de construire un modèle sémantique de traduction, qui montre clairement qu'en traduction il est pratiquement impossible de répéter ou de cloner la structure sémantique des signes de l'œuvre vocale originale.

A. E. Bochkarev À PROPOS DU STATUT DES COMPOSANTS DE VALEUR

Les discussions autour de l’analyse des composantes se résument principalement aux questions suivantes : en quels termes faut-il définir les composantes du sens, peuvent-elles être considérées comme de petits « atomes de sens » ultimes et universels ? La réponse à ces questions détermine la nature de la recherche sémantique, et avec elle la solution à des questions aussi fondamentales de la philosophie du langage que la relation entre le langage et la réalité, l'existence, la vérité et la connaissance.

A. Bochkarev STATUT DES CARACTÉRISTIQUES SÉMANTIQUES

L'analyse sémantique s'intéresse en grande partie à la question de savoir si les caractéristiques sémantiques sont des unités conceptuelles, primitives, universelles, référentielles ou relatives. La réponse à cette question vise à clarifier des problèmes de philosophie du langage tels que la relation entre la langue et le monde, la connaissance et la vérité, comment la langue est liée au monde et comment la connaissance du monde est énoncée dans l'étude. de sens.

Selon l'opinion généralement acceptée, les unités de la substance du contenu sont des composants sémantiques - marqueurs et distinctifs sémantiques, classèmes et sémantèmes, archsèmes et sèmes différentiels, sèmes nucléaires et contextuels, traits différentiels et intégraux, sèmes spécifiques et génériques, inhérents et afférents. sèmes.

Outre les analogies avec l'analyse phonologique, le point de départ d'une telle division est la position bien connue de la morpho-syntaxe, selon laquelle le contenu de tout morphème peut être décomposé en composants élémentaires. Le morphème anglais am, par exemple, peut être représenté comme cinq éléments constitutifs : /to be/, /first person/, /singular/, /present tense/, /indicative/ et le sens de l'anglais. « célibataire » célibataire - affiché par analogie comme un ensemble de composants /objet physique/, /vivant/, /personne/, /mâle/, /adulte/, /jamais marié/1.

Sans entrer dans une discussion sur l’acceptabilité de ce mode de représentation, notons pour l’instant que les discussions autour des composantes du sens se résument à

principalement aux questions fondamentales suivantes pour la sémantique :

Les composantes du sens sont-elles limitantes ?

Les composantes du sens sont-elles universelles ?

En quels termes faut-il définir les composantes du sens – en tant que caractéristiques référentielles, conceptuelles ou relationnelles ?

La réponse à ces questions détermine la nature de la recherche sémantique, et avec elle la solution à des questions aussi fondamentales de la philosophie du langage que la relation entre le langage et la réalité, l'existence, la vérité et la connaissance.

Arrêtons-nous plus en détail sur les questions posées afin de comprendre comment la substance du contenu se forme dans l'interprétation et quelle est l'importance épistémologique d'une telle conception.

1. Les composantes du sens ne sont pas universelles. En référence aux « idées innées », les composantes du sens sont souvent assimilées aux catégories universelles de l’esprit humain. A l'instar d'E. Husserl, de tels « primitifs » de la théorie sémantique sont appelés noèmes. « Noème, écrit B. Pottier, est une figure du sens élémentaire, universelle et abstraite »2.

Si, à l'instar d'E. Husserl, le noème est compris comme le « corrélat sémantique de l'objectivité », auquel s'élève la connaissance comme limite de l'essence extra-subjective, le contenu du noème est alors véritablement universel, et dans l'universalité il est libre de jugements subjectifs : c'est l'eidos au sens platonicien. Pendant ce temps, même le noème, notons-le, peut difficilement être considéré comme universel. En tout cas, en tant que « montée dialectique et hiérarchique vers une idée », il s’agit plutôt d’une « variation infinie du sens »3, d’un « sens multiforme »4.

Dans l’expérience intentionnelle d’un objet, seul le principe de corrélation entre objectivité et sens peut être universel, mais non le corrélat sémantique de l’objectivité, ni le contenu du noème. Pas-

en vain, dans le modèle de conceptualisation de la réalité proposé par B. Pothier, les universaux se transforment en passant à travers divers « filtres culturels », incluant la mythologie, la religion, la société et les taxonomies expérimentales, et perdent ainsi leur caractère universel :

codification1 > filtres culturels > codification2 > transformation en signes > LANGUE...

En fait, B. Pottier en convient, dans toute ascension vers une idée il y a quelque chose d'« universalité » et quelque chose de « culturalité »5, et en proportion, le rapport entre « universel » et « culturel » peut changer considérablement. Par exemple:

(a) en tant qu'essence, le soleil est universel, mais il est souvent associé à différentes croyances et idées - la chaleur, les rayons, le pouvoir royal, le « yang » masculin taoïste, le bonheur et la force ;

(b) abri - un endroit où l'on peut se cacher du danger, prenant des formes très diverses selon les conditions ethniques, climatiques ou sociales ;

(c) en tant que principe esthétique positif, la beauté est reconnue partout, mais elle est chaque fois définie par rapport à la décoration, au paysage, au design ou à la structure comme sa base nécessaire, sans laquelle elle ne peut être imaginée.

Quel que soit le rapport entre les composantes « universelle » et « culturelle », le noème ne devient donc pas un « atome de sens » universel :

composantes « versales » et « culturelles » de la codification du sens, universaux et « filtres culturels ».

En raison de la variabilité des expériences intentionnelles, les corrélats sémantiques de l'essence objective elle-même, et donc le contenu du noème, peuvent également différer. Ainsi, dans la codification « culturelle »

cation du sens B. Pottier distingue de nombreux « filtres culturels », parmi lesquels la mythologie et la religion, les croyances et coutumes, les idées scientifiques et quotidiennes.

Même si le noème passe, comme le suggère B. Pottier, à travers des « filtres culturels » sous forme d'idées mythologiques, religieuses, scientifiques ou autres, il ne devient pas pour autant une unité linguistique, mais reste seulement un corrélat de cognition dans le système de représentation correspondant.

Le corrélat intentionnel de l'objectivité et la composante du sens linguistique, le noème et l'attribut sémantique, sont des quantités d'un autre ordre. Ce n'est pas pour rien que B. Pothier fait une distinction entre représentations mentales et structures linguistiques, entre « être » et « paraître » (paraître)6.

Un noème linguistique ne devient évidemment qu'après conversion en signes linguistiques, c'est-à-dire à l'étape : codification2 > transformation en signes > LANGUE.

Par conséquent, nous concluons que la composante noétique du sens ne doit pas être confondue avec les composantes linguistiques du sens. Les traits sémantiques, aussi universels qu’ils puissent apparaître comme des « atomes de sens », devraient plutôt être définis dans le cadre de la théorie de la signification de Saussure – en fonction des relations entre sémèmes7. En même temps, d'un point de vue épistémologique, on constate qu'il est loin d'être indifférent de savoir comment ces relations se construisent dans la langue étudiée et comment les traits sémantiques identifiés à partir de ces relations changent d'une langue à l'autre.

2. Les composantes de valeur ne sont pas minimes. À la recherche de l'absolu, la sémantique des composantes entend établir les composantes minimales du sens afin de les utiliser pour décrire la composition lexicale de la langue étudiée et ainsi refléter toutes les connexions et relations qui existent entre les mots.

Prenons comme point de départ l'exemple célèbre de J. Katz : « célibataire » célibataire = /objet physique/, /vivant/, /personne/, /mâle/, /adulte/, /jamais marié/8. L'impression que le contenu complexe du « baccalauréat » est divisé en composantes ultimes de sens est illusoire. Et pas seulement parce que chacun des traits indiqués ici existe dans la langue sous la forme d'un lexème indépendant, mais aussi parce qu'il peut être décomposé en d'autres traits, et ces traits peuvent être réduits à des composantes de sens encore plus « élémentaires » : ' personne' = / Être vivant/, /a le don de penser/; 'adulte' = /âge/, /puberté/, etc.

Sans entrer dans des considérations sur la question de savoir si les « primitifs » sémantiques établis lors de la décomposition sont les composantes ultimes du sens, notons pour l'instant que la réduction d'un sens complexe à ses composantes constitutives permet de refléter dans le dictionnaire les connexions sémantiques systémiques. de l'unité lexicale étudiée avec le nombre maximum d'autres unités9. En fait, ce sont précisément ces connexions qui sont, sinon une condition, du moins une garantie d’une interprétation optimale. Autrement, il est impossible de comprendre où s’arrête la décomposition sémantique et dans quelle mesure la recherche des composantes ultimes du sens est justifiée.

Pour la sémantique interprétative, cependant, l'essentiel n'est pas d'établir les composantes limitantes du sens, mais de comprendre quelles caractéristiques sémantiques sont recherchées dans l'interprétation et comment ces caractéristiques sont en corrélation épistémologique avec le système de connaissances, d'opinions et de croyances. Par exemple, dans la déclaration La femme était en voyage d'affaires et il vivait comme célibataire dans le seme 'bachelor', les signes afférents codifiés dans le système culturel / désordre de la vie /, / manque de confort domestique /, etc. sont soumis à une actualisation obligatoire. C'est pourquoi dans la présentation de Yu.D, Apresyan, cette déclaration apparaît dans une paraphrase de la forme [vécu] sans compliquer

on vit en organisant sa vie, sans se soucier du confort et de l'ordre de la maison, mais peut-être en participant à des réunions amicales et joyeuses - en d'autres termes, de la même manière que, du point de vue de la société, les célibataires ont tendance à vivre10.

3. Les composantes du sens ne sont pas peu nombreuses.

Dans le cadre de l'analyse des composants, on pense souvent qu'en décomposant séquentiellement des significations complexes en composants élémentaires, on peut obtenir un nombre relativement petit de caractéristiques sémantiques, et en utilisant plusieurs centaines, voire dizaines de sèmes, on peut décrire le vocabulaire de n'importe quelle langue. .

Le point de départ de cette approche « minimaliste » de l'étude du sens est la position bien connue dans le domaine de la phonologie selon laquelle les systèmes phonologiques de toutes les langues peuvent, si on le souhaite, être décrits à l'aide d'un nombre limité de traits distinctifs. En effet, en première approximation, on peut supposer par analogie qu'il en est de même pour les composantes du sens, que les composantes fondamentales du sens sont reproduites dans le sens. des mots différents que les sens se croisent et que les mots étudiés par la sémantique lexicale ne diffèrent que par la composition et la compatibilité des composantes du sens.

Dans la classification hiérarchique du vocabulaire thématique, construite selon le type d'arbre Porphyre, il est en effet possible d'établir des caractéristiques générales, et avec un changement de profondeur taxonomique vers l'abstraction - des caractéristiques extrêmement générales nombre total pas plus d'une douzaine. Ainsi, par rapport à des classes de volumes différents, « chat », par exemple, est caractérisé par les caractéristiques de /famille des chats/ (au sein de la classe des chats), /mammifère/ (au sein de la classe des mammifères), /animal/ ( dans la classe des animaux). De telles composantes de sens sont des sèmes génériques à divers degrés de généralisation. À partir d’eux, on peut juger de la division catégorique du monde, mais il est impossible de décrire toutes les nuances et configurations de sens qui existent dans une langue.

Quoi qu'il en soit, dans l'usage courant, outre les propriétés catégorielles indiquées, le « chat » est également défini par certains traits sémantiques qui l'accompagnent, mais donc non moins significatifs : /animal sacré/ (dans le contexte de la « mythologie égyptienne ancienne »), /échec/ (dans le contexte de « un chat noir traversera la route ») ou /indépendant/ (dans le contexte de « aime marcher seul »). La question se pose de savoir s'il est possible et s'il est généralement nécessaire de sacrifier de tels traits au profit de composantes générales de sens et de réduire ainsi le nombre de traits à un certain ensemble limité - plusieurs centaines, voire dizaines de sèmes. Evidemment non : une telle réduction entraînerait une simplification, voire un appauvrissement de la structure du sens.

Enfin, la circonstance importante qui s’oppose à l’approche « minimaliste » de l’étude du sens est qu’il n’est possible de les compter que s’ils sont librement combinés. Or, note F. Rastier, en réalité il n'en est pas ainsi - ni en paradigmatique, ni en syntagmatique : en paradigmatique, les sèmes sont déterminés par l'appartenance à une classe sémantique, en syntagmatique - par la solidarité lexicale et les restrictions de combinabilité11. De plus, dans les deux cas, les sèmes sont déterminés par les relations entre les sèmes.

Bref, la période initiale d’espoirs roses est irrévocablement terminée ; et presque personne aujourd’hui ne prétendrait que le vocabulaire d’une langue peut être décrit à l’aide d’un nombre limité d’« atomes de sens ». Il n'y a pas moins de sept traits sémantiques dans la langue ; et ce qui est pertinent pour l'analyse du sens, en fait, n'est même pas le nombre de traits, mais les relations entre les sèmes établies à travers eux.

4. Les composantes du sens ne sont pas des propriétés du référent. En première approximation, nous pouvons supposer que le contenu du sémème est extensionnel et que toutes les caractéristiques sémantiques incluses ici coïncident avec les caractéristiques nécessaires.

de manière différente avec les propriétés d'un objet extra-linguistique (référent). C’est du moins ce que tendent les règles empiriques12. Guidé par de telles règles, on peut notamment affirmer qu'un « chat », par exemple, se caractérise par les caractéristiques /avec un pelage doux/, /une pupille placée verticalement/, /aime dormir/, si l'on se réfère à un individu. objet ces propriétés sont confirmées par nos sensations immédiates.

Dans ce cas, les composantes du sens sont mises en correspondance avec les représentations visuelles qui nous sont données dans la sensation sensorielle, et l'expérience perceptuelle directe sert de garantie de correspondance. Mais aussi convaincante qu’une telle correspondance puisse paraître, le rapprochement avec « l’expérience empirique » n’est pas encore un argument en faveur d’une analyse exclusivement extensionnelle du sens. Certains traits référentiels sont effectivement inclus dans la structure du sens, mais il ne s'ensuit pas que toutes les composantes du sens soient nécessairement des traits référentiels.

Définir l’extension au nom du fameux « sens de la réalité » (B. Russell) se transforme en fait en problèmes insolubles :

Dans la définition extensionnelle, le nombre de caractéristiques sémantiques par lesquelles un objet individuel peut être caractérisé est, sinon infini, du moins indéfini. Ainsi, en référence à un objet individuel, un chat, par exemple, peut être caractérisé non seulement par des propriétés taxonomiques généralement valables, mais aussi par de nombreuses valeurs variables : /avec une fourrure douce/, /n'attrape pas les souris/, /griffures/, /aime la crème sure/ etc. Pendant ce temps, seuls les traits distinctifs13 sont réellement demandés dans le langage, par lesquels un chat peut, par exemple, être distingué d'un chien, et dans l'usage - uniquement les traits qui sont actualisés dans le contexte. Ainsi, en plus des caractéristiques taxonomiques de /animal/, /famille de chats/, dans la célèbre

chez Kipling, par exemple, le caractère profilant du sème « chat » sera évidemment le signe afférent /aime marcher tout seul/, dans les poèmes de Baudelaire - /béatitude/ et /féminité/, et dans les textes sacrés égyptiens anciens - / sacré/.

De plus, on ne peut parler de composantes référentielles du sens que si elles correspondent pleinement aux propriétés de réalités extra-linguistiques, et la perception de ces réalités est identique partout. Pendant ce temps, comme le montre une analyse comparative, dans différents systèmes de calcul, les propriétés attribuées à un chat ou à un chat ne coïncident pas : dans la tradition mythopoétique, un chat, par exemple, est associé au principe démoniaque, à l'apprentissage ou à la luxure, et dans la vie quotidienne pensée - avec l'échec (cf. un chat noir traversera la route) ou au contraire avec une vie organisée et le confort du foyer.

En ce qui concerne un objet individuel, des difficultés importantes sont causées, enfin, par des cas d'incohérence (ou de correspondance incomplète), lorsque les propriétés d'un objet individuel entrent en conflit avec des propriétés prototypiques bien connues. D'où la question invariable que pose sans cesse la sémantique extensionnelle : un chat sans queue reste un « chat », un couteau sans lame reste un « couteau », une chaise cassée reste une « chaise ».

Par conséquent, concluons-nous, la détermination des composantes du sens devrait être plutôt intensionnelle : le contenu d’un sémème devrait être déterminé non pas par référence à des objets extra-linguistiques, mais par corrélation avec d’autres sémèmes au sein de la séquence linguistique étudiée.

5. Les éléments de sens ne font pas partie du concept. Selon l'opinion populaire, le sens d'un mot ne peut être imaginé sans se référer au domaine dénotatif-conceptuel : le sens conceptuel transparaît certainement à travers le sens lexical.

La signification linguistique ne peut en effet être étudiée sans prendre en compte ce qui dépasse les frontières de la sémantique linguistique elle-même.

ki. Mais même en reconnaissant que le sens des mots est en corrélation avec le concept, on ne peut s'empêcher de remarquer que, à l'exception de termes spéciaux, le sens ne coïncide pas complètement avec le contenu conceptuel, mais sélectionne seulement un « noyau sémantique collectivement significatif et socialement accepté ». .» C'est cette partie de l'information conceptuelle qui « a une chance de devenir des composants sémantiques (caractéristiques conceptuelles-linguistiques) et, avec la linguistique propre (caractéristiques systémiquement déterminées), de former une signification lexicale linguistique »14.

Ceci, bien entendu, n'est pas encore une raison pour comparer toutes les composantes du sens sans exception aux éléments d'un concept, puis vérifier, comme cela se fait dans la sémantique conditionnelle de vérité, si elles correspondent à la véritable situation dans un domaine particulier. domaine de la connaissance. Outre les connaissances taxonomiques, divers types d'idées quotidiennes sont également prises en compte dans la signification. A titre d'exemple, prenons au moins cette déclaration de N. S. Leskov : En même temps, je me souviens toujours des paroles plutôt cyniques mais justes d'un général russe qui disait à propos des Allemands : quel désastre qu'ils calculent intelligemment, mais nous les laissons avec une telle bêtise qu’ils n’auront même pas le temps d’ouvrir la bouche pour la comprendre (« Iron Will », II).

Par définition, « allemand » et « russe » (« nous ») coïncident sur une base générique commune /nationalité/, puisque sur cette base ils sont inclus dans la taxonomie « nationalité », au sein de laquelle ils diffèrent selon les caractéristiques spécifiques /allemand / contre /russe/. Pendant ce temps, à côté des caractères taxonomiques indiqués dans les sémèmes « allemand » et | « russe » | (« nous ») sont également sujets à actualisation dans le contexte

caractéristiques des espèces fertiles : « allemand » / calculateur/ vs « russe » / imprévisible/. De plus, la condition d'une telle actualisation ici n'est évidemment pas seulement les interprétants intra-textuels sous la forme du contexte linguistique le plus proche, mais

et, non moins significatif, des idées stables sur les caractéristiques du caractère national. Nous concluons donc que les composantes du sens ne sont pas nécessairement des caractéristiques conceptuelles.

En fin de compte, la question primordiale d’un point de vue épistémologique est de savoir quelles taxonomies sont impliquées dans la formation du sens linguistique et comment ce sens est formalisé dans les différentes taxonomies.

Au lieu d'une conclusion. Le sens d'un mot ne peut être imaginé sans tenir compte de ce qui se situe au-delà des frontières du langage : le sens prend nécessairement en compte la connaissance du monde ; De plus, l'essentiel ici n'est pas d'établir ce qui dans le langage vient du monde extérieur et ce qui vient de la structure interne, mais de comprendre comment la connaissance du monde se réfracte dans le langage.

Cet établissement apparemment évident est fondamental pour analyse sémantique. Au moins en termes de statut des composants de valeur. Car si l’on déduit le sens des relations entre signes, il n’est guère judicieux de se demander si les composantes du sens sont réellement limitatives, si elles doivent être définies comme des caractéristiques référentielles et/ou conceptuelles, et encore moins d’affirmer que les composantes du sens sont des fonctionnalités universelles. Puisque les traits sémantiques sont établis dans le domaine couvert par la sémantique linguistique, il est beaucoup plus approprié de les définir dans le cadre de la théorie de la signification de Saussure – en fonction des relations entre les sémèmes.

REMARQUES

1 Katz J. Théorie sémantique // Nouveau en linguistique étrangère. Vol. X. Sémantique linguistique. - M. : Progrès, 1981. - P. 35.

2 PottierB. Représentations mentales et catégorisations linguistiques. - Louvain ; Paris : Editions Peeters, 2000. - P. 14.

3 Losev A. F. Philosophie du nom. - M. : Maison d'édition de l'Université de Moscou, 1990. - P. 225.

4 Husserl E. Idées pour la phénoménologie pure et la philosophie phénoménologique. - M. : Maison du Livre Intellectuel, 1999. - T. 1. - P. 197.

5 Pottier B. Op. cit. - P. 9.

6 Idem. - P. 14-16, 20-22.

7 mercredi. Rastier F. Sémantique interprétative. - Nijni Novgorod : DEKOM, 2001. - pp. 28-30.

8 Katz J. Théorie sémantique. - P. 35.

9 mer. Apresyan Yu. D. Fondements de la lexicographie systémique // Image linguistique du monde et lexicographie systémique. - M. : Langues des cultures slaves, 2006. - P. 56 ; Kustova G.I., Paducheva E.V. Dictionnaire comme base de données lexicale // Questions de linguistique. - 1994. - N° 4. - P. 96-106.

10 Apresyan Yu. D. Description intégrale du langage et lexicographie systémique // Ouvrages sélectionnés en deux volumes. - M. : Langues de la culture russe, 1995. - T. 2. - P. 164.

11 Rastier F. Sémantique interprétative. - P. 31.

12 Aidukevich K. Langue et sens // Logos # 7. Revue philosophique et littéraire. - 1999. - N° 17. -S. 67-93.

13 mercredi. Apresyan Yu. D. Fondements de la lexicographie systémique. - P.75 ; Rastier F. Sémantique interprétative. - P. 26, 27.

14 Kuznetsov A. M. De l'analyse des composants à la synthèse des composants. - M. : Nauka, 1986. -S. 61-62.

Composantes du sens lexical

L'application du concept de « composante sémantique » à la description du sens d'un mot présuppose une identification préalable des types de composantes sémantiques qui forment le sens lexical du mot. La composante sémantique est comprise comme une partie séparable du sens lexical, plus petite que le sens entier. Cette compréhension de la composante sémantique est commune à des composants de différents types. Sur cette base, considérons les types de composants du sens lexical d'un mot.

Dans l’approche structurelle du sens lexical en sémasiologie moderne, trois directions principales ont émergé. Le premier d'entre eux procède implicitement de l'homogénéité du sens lexical et identifie des composantes sémantiques du même degré de complexité dans la structure du sens. Dans le cadre de cette direction, toutes les significations sont immédiatement divisées en composants sémantiques extrêmement petits (microcomposants), idéalement - des sèmes atomiques ; En règle générale, cette position est adoptée par les partisans du concept différentiel de sens (cf. Apresyan, Gak, etc.).

La deuxième direction vient de l’hétérogénéité du sens lexical ; dans ce cas, les « blocs sémantiques » sont mis en évidence dans le sens différents niveaux des hiérarchies qui reflètent la nature différente des informations véhiculées par les mots. Avec cette approche, la signification lexicale est d'abord divisée en grands blocs - les macrocomposants, qui déterminent les principales spécificités de la sémantique du mot, et ensuite seulement les microcomposants - les sèmes - sont identifiés au sein des macrocomposants. Cette approche a été mise en œuvre dans les travaux de I.V. Arnold, R.S. Ginzburg et d'autres ; on peut l'appeler macrocomposant contrairement au précédent qui fait office de microcomposant.

La troisième direction peut être qualifiée d'aspect-based : les partisans de cette approche isolent différents aspects du sens (dans une autre terminologie - côtés, couches, dimensions, moments, paramètres, caractéristiques, types d'informations, facteurs constitutifs du sens lexical, etc.), reflétant différents aspects du sens, diverses manifestations du sens dans le système linguistique ou dans la parole. Les aspects les plus divers du sens sont mis en évidence - significatif, dénotatif, lexical, grammatical, connotatif, émotionnel, évaluatif, pragmatique, structurel, syntagmatique, combinable, culturel-historique, idéologique, social, linguistique-culturel, de fond, associatif, code, personologique. , orthologique, synchrone, diachronique, explicatif, éthique, esthétique, etc. (voir, par exemple, Komlev, 1969 ; Kosovsky, 1975, 1974 ; Devkin, 1979, etc.).

L’approche aspectuelle du sens n’est qu’une approche, une première approximation d’une description structurale du sens, mais elle ne peut être considérée comme complètement structurale : cette approche se caractérise par une incapacité à distinguer les concepts d’« aspect du sens » et de « composante du sens ». signification." Certains aspects peuvent coïncider avec des composantes réelles du sens (principalement des composantes macro), par exemple lexicales, grammaticales, dénotatives, connotatives ; Fondamentalement, les aspects sont le résultat de la compréhension de la signification entière dans son ensemble à partir de certains aspects de celle-ci.

Notons qu'avec l'approche aspect, et pas seulement avec elle, du fait de la tradition de la « sémasiologie pré-structurelle », l'usage incorrect du terme « sens » pour désigner un aspect ou une composante du sens est encore très répandu. . Analysant le sens d'un mot, les linguistes - partisans de l'approche aspect - identifient toute une série d'autres sens dans ce sens - dénotatifs, significatifs, paradigmatiques, etc. Les spécialistes dans le domaine de la stylistique y sont particulièrement attachés - le terme « sens stylistique » est très répandu dans les travaux sur la stylistique. Il faut bien comprendre que le sens lexical ne contient aucun autre sens, il ne peut contenir que des composants du sens. Pour analyser un mot dans un acte de communication, une combinaison de descriptions de signification à macro et microcomposants est nécessaire. L'analyse des macrocomposants n'exclut pas l'analyse des microcomposants et ne la remplace pas - les deux approches se présupposent plutôt l'une l'autre. Ils doivent se refléter dans le modèle structurel du sens lexical. Quant à l'approche aspectuelle, elle est féconde dans l'étude logique du sens, dans l'étude de sa place dans le système, dans l'identification des spécificités de la sémantique des types individuels de mots ; dans l’analyse communicative du sens, elle ne trouve pas d’application.

Ainsi, les composants sémantiques peuvent être divisés en macro-composants et micro-composants. Les macrocomposantes reflètent la structuration du sens selon les types d'informations transmises ; elles peuvent être isolées dans la structure du sens et mises en évidence à travers des oppositions sémantiques d'unités lexicales.

La macrocomposante dénotative, la principale pour la plupart des mots, représente des informations sujet-conceptuelles ou purement conceptuelles associées au reflet de la réalité extra-linguistique, objective ou subjective. Le macrocomposant connotatif exprime l’attitude du locuteur envers le sujet de la candidature sous forme d’émotion et d’évaluation de la dénotation. Le macrocomposant fonctionnel-stylistique caractérise l'appartenance d'un mot à l'un ou l'autre style de discours fonctionnel (familier, familier, livresque, haut, solennel, poétique, affaires officielles, etc.). La macrocomposante fonctionnelle-stylistique est souvent considérée dans le cadre de la connotation, mais elle présente une spécificité importante par rapport à l'émotion et à l'évaluation, puisqu'elle caractérise non pas l'attitude envers la dénotation, mais les conditions de l'acte de communication.

Ces trois macrocomposantes, ainsi que la macrocomposante grammaticale et, éventuellement, la macrocomposante phonosémantique du sens, que nous ne considérons pas ici, représentent les macrocomposantes obligatoires présentes dans le sens de tout mot. Il existe également un macrocomposant facultatif, caractéristique uniquement pour les mots de certaines catégories sémantiques - empirique, une représentation sensorielle-visuelle généralisée du sujet (pour les mots de sémantique spécifique).

Les macrocomposants dénotatifs et connotatifs isolent dans leur composition des microcomposants qui caractérisent des aspects individuels du sujet de la candidature ou de l'attitude à son égard. De tels microcomposants sont appelés « sèmes » en linguistique. Le terme « sème » pour désigner un microcomposant du sens a été utilisé pour la première fois par V. Skalichka (Gulyga, Schendels, 1976). D'autres termes ont également été proposés : figures du plan de contenu (Hjelmslev, Prieto), multiplicateur sémantique (Zholkovsky), trait différentiel (Arnold), marqueur sémantique (Katz, Fodor), primitives sémantiques (Werzbicka), trait sémantique (Ufimtseva), etc. Il est cependant possible d'être d'accord avec L.A. Novikov sur le fait que le terme seme est préférable... en raison de sa brièveté et de sa corrélation formelle proportionnelle avec le nom de l'unité plus ordre élevé- Sememoy" (1980).

En sémasiologie moderne, ce terme est très largement utilisé. Cependant, il existe également des différences dans sa compréhension, qui concernent principalement le problème de la finitude du sème. Un certain nombre de chercheurs considèrent le sème comme une unité du niveau maximum de division du sens, comme une unité minimale et indivisible (Novikov, 1982 ; Vasiliev, 1980, 1981 ; Sokolovskaya, 1979). Un groupe de sèmes, conceptualisé comme un composant sémantique unique, mais en principe divisible, reçoit dans ce cas une désignation terminologique spéciale - un multiplicateur sémantique (Vasiliev, 1980, 1981), un trait sémantique (Kuznetsov, 1980), ou est simplement appelé une composante sémantique. L'idée de la nature ultime du sème est née avec la technique de l'analyse composante par oppositions et était une condition nécessaire à la mise en œuvre de l'analyse composante du sens dans sa forme classique. Les premières expériences d'analyse composantes ont été menées sur de petits groupes de mots extrêmement fermés, où le problème de la délimitation des sens était résolu sans ambiguïté et la question de leur division ne se posait pas. Dans d'autres concepts, seme est considéré comme un concept général qui unit des composants sémantiques à la fois divisibles et indivisibles. Dans ce cas, la seule exigence pour le sème est qu'il soit isolé au sein du macrocomposant et qu'il en fasse partie. Cette position est adoptée par M.V. Nikitin, qui définit seme comme un concept au sein d'un autre concept (1983). Nous développons une approche similaire : nous considérons celle-ci comme une composante sémantique, qui peut être soit limitante, soit indivisible, soit divisible.

Seme dans notre travail est compris comme un microcomposant sémantique, reflétant les caractéristiques spécifiques du phénomène désigné par le mot, par exemple « visage », « objet », « femme », « instrument », « jeune », « intensité », etc. La finitude de nombreux sèmes trouvés dans les significations peut être remise en question, puisqu'un sème, considéré comme limitant à un niveau d'analyse, lorsqu'on passe à un niveau plus profond de considération du sens, peut s'avérer complexe, constitué d'un certain nombre de semes<…>.

La limite de division d'un sème en sèmes est fixée par la mesure de la structure humaine de dénotation. Pour des raisons pratiques, la division d'un sème en semes s'effectue dans des limites limitées, en fonction des tâches assignées. L'indivisibilité et l'atomicité ne caractérisent cela que par rapport au niveau accepté d'analyse des composants. À un autre niveau, cette partie du sens peut s'avérer non moins complexe que le sens dans lequel elle a été initialement identifiée. Les semences plus petites sont en quelque sorte emballées dans des semences plus grandes, comme dans des boîtes - cela rend plus pratique leur stockage en mémoire et leur utilisation. Souvent, dans les actes de communication ou lors de la description du sens, ces boîtes sont requises dans leur ensemble, mais si nécessaire, une telle boîte peut être déballée et son contenu utilisé par parties.<…>

Chaque sème, en tant que microcomposant de sens, se compose de deux parties fondamentales (composants) - un attribut sémantique et un concrétiseur de sème. Un trait sémantique est compris comme une partie d’un sème commun à plusieurs autres sèmes. Les traits sémantiques seront par exemple : « forme » dans les sèmes « rond », « ovale », « carré », « rectangulaire », etc. ; « couleur » dans les sèmes « brillant », « panaché », « gris », « blanc », « noir », etc. ; « taille » dans les sèmes « grand », « petit », « énorme », « minuscule », etc. Un sème est plus complexe qu'un attribut sémantique, puisqu'il contient, en plus d'un attribut sémantique spécifique, également un « résidu » » - un peu concrétisant. Un concrétiseur de sème est une partie d'un sème qui spécifie la caractéristique sémantique correspondante. Par exemple, dans le sème « volume » il y a un attribut sémantique « son » et un sème concrétisant « intensité » ; dans le sème « grand » - l'attribut sémantique « taille verticale » et le sème concrétiseur « grand », dans le sème « grand » - l'attribut sémantique « taille » et le sème concrétiseur « grand », etc. Dans de nombreux cas, le sème concrétiseur s'avère tautologique du sème et ne peut être interprété indépendamment dans un métalangage : le sème « courageux » est l'attribut sémantique « caractère » et le sème concrétiseur « courageux », le sème « jeune » » est l'attribut sémantique « âge » et le sème concrétiseur « jeune ».

<…>Les caractéristiques sémantiques sont divisées en ouvertes et fermées. Les fonctionnalités fermées présupposent des spécificateurs séminaux anonymes qui limitent une fonctionnalité sémantique donnée. Par exemple : âge - jeune, vieux ; Genre Homme Femme; force physique - forte, faible, fertilité - élevée, faible ; taille - grande, petite, etc. Il peut y avoir plus de deux concrétiseurs sémantiques - par exemple, jeune, jeune, adulte, âgé, vieux, etc., mais le trait sémantique correspondant reste fermé, puisqu'il contient deux pôles antonymiques - jeune, vieux. Les traits sémantiques ouverts n'impliquent pas de concrétiseurs sémantiques antonymes : les concrétiseurs correspondants forment toujours une série ouverte, par exemple les traits sémantiques « fonction », « caractère », « caractéristique de conception », etc.

Le seme concrétisant peut, dans certains cas, être de nature sensorielle-visuelle plutôt que rationnelle, c'est-à-dire appartiennent à la composante expérientielle du sens. Le plus souvent, cela s'observe dans le trait sémantique « contours externes » - cf. voiles de fumée, gribouillis de nuages, fleurs de gramophone, etc. Le concrétiseur du séminaire peut être clair (ne permettant pas d'interprétation subjective) - « sexe masculin », « sexe féminin », « inflammabilité », « ininflammabilité », « présence de s.-l. signe", "absence de c.-l. caractéristique", "animation", "inanimation", etc., ou peut être peu clair, dont le contenu peut être interprété subjectivement - "beau", "moche", "jeune", "vieux", "lourd", "léger », « intelligent », « stupide », « élevé », « faible », etc.

Dans les spécificateurs séminaux flous, le contenu absolu et la signification relative sont distingués. Le contenu absolu est une information spécifique qui caractérise directement l'attribut d'un objet, mis en évidence par la conscience publique. La signification relative, ou simplement la signification, est une information sur les caractéristiques relatives d'un objet selon une caractéristique donnée, qui est révélée lors de la comparaison d'objets dans l'expérience humaine. Il existe des sèmes avec un concrétiseur de sème complet, qui a à la fois un contenu absolu et une signification relative. Par exemple : une fille est l'attribut sémantique « âge », le contenu absolu du concrétiseur sémantique est « jeune », la signification relative est « plus âgée qu'une fille, un enfant, plus jeune qu'une femme, une vieille femme, une retraitée ». , etc.

Il existe également des sèmes avec un spécificateur de sème incomplet, qui a une signification relative, mais n'a pas de contenu absolu. Dans ce cas, la conscience publique n'a pas identifié d'attribut indépendant de cet objet, bien qu'elle enregistre le classement des objets selon cet attribut. Par exemple : garçon - l'attribut sémantique « poids », le contenu absolu du spécificateur est absent (il n'y a aucune information sur le poids spécifique du garçon), mais la signification relative est présente - « moins qu'un homme, femmes, armoire, voiture, plus de livres, porte-documents", etc.

De plus, la structure du sémème peut contenir des caractéristiques sémantiques autonomes, c'est-à-dire sèmes sans sème concrétiseur, par exemple : personne - la caractéristique sémantique « âge », il n'y a pas de sème concrétiseur, il n'y a pas de contenu ou de signification absolue.

La même caractéristique sémantique peut être représentée dans un sens dans le cadre d'un sème spécifique et dans un autre - de manière autonome. Par exemple, la caractéristique sémantique « genre » est présentée comme autonome dans le sens des mots. patron, grand gars, orphelin, enfant et etc.; dans le sens des mots femme, homme, fille, petit-fils, épouse il fera partie des familles « masculines » et « féminines ». De même, le trait sémantique « taille » reste autonome dans le sens des mots grotte, piscine, marché, balle, clôture, rue, mais est présenté dans des segments spécifiques de taille en mots géant, pièce, rue, éléphant, punaise, tour, tour etc. Les signes autonomes indiquent que l'objet correspondant possède les caractéristiques qu'ils désignent, mais n'indiquent pas quel est le contenu spécifique de ces signes. Oui, au sens du terme boîte contient des caractéristiques sémantiques autonomes « couleur », « forme », « taille », « matériau de fabrication », etc., qui indiquent que toute boîte possède ces caractéristiques, mais lesquelles spécifiques dépendent uniquement de la situation.

Il est difficile de faire la distinction entre les caractéristiques sémantiques autonomes et les sèmes périphériques. Ainsi, l'attribut sémantique « matériau de fabrication » au sens du mot boîte peut être considéré à la fois comme un attribut autonome (le matériau peut être n'importe lequel) et comme un sème probabiliste « en carton », puisqu'il s'agit d'un type fréquemment observé. de boîte. Il en va de même pour la forme - le signe « quadrangulaire » est le plus probable, bien que la boîte puisse avoir n'importe quelle autre forme. Les concrétiseurs séminaux, de nature probabiliste, n'excluent pas la possibilité d'autres concrétiseurs séminaux dans le cadre d'un trait sémantique donné. L’ensemble des caractéristiques sémantiques d’une langue est apparemment calculable en principe, bien qu’il n’ait pas encore été identifié en pratique.

Il semble que c’est par le calcul des traits sémantiques que l’on puisse décrire adéquatement le système d’éléments sémantiques d’une langue. La composition des traits sémantiques dépend de l’appartenance du mot à une certaine catégorie sémantique. Ainsi, la caractéristique sémantique « Forme » est présente dans le sens des mots désignant des objets matériels individuels (arbre, fenêtre, montagne, nuage, maison, poing, téléphone, mallette, etc.), mais est absente dans le sens des mots désignant des matériaux. et des substances (eau, sable, terre, lait, tissu), des phénomènes objets (vent, sifflet, bruit, tremblement de terre). Les traits sémantiques « affiliation professionnelle », « relations familiales », « éducation », etc. ne sont inhérents qu'au sens des mots-noms de personnes, les traits sémantiques « mode de nutrition », « couleur », « environnement de distribution » sont présent dans les noms d'animaux, le trait sémantique « intensité » « est inclus dans le sens des seuls mots événementiels, etc.

Le statut de la composante sémantique du sens - qu'il s'agisse d'un sème ou d'un trait sémantique autonome, ou d'un sème avec un concrétiseur sémantique incomplet - dépend du degré d'importance du trait réfléchi pour le sujet correspondant. Si, par exemple, l'attribut de forme est basique, indispensable pour un objet (cf. boule, croix, dôme, etc.), alors dans le sens cet attribut est représenté par le sème correspondant, et il sera le plus souvent inclus dans le noyau du sens. Si de tels signes s'avèrent non fondamentaux pour l'objet, alors le sème peut être probabiliste, périphérique, par exemple : un tuyau est un long objet creux, généralement ronde en section transversale; lentille - un type de verre optique incurvé, des surfaces souvent sphériques, etc. Dans de tels cas, la signification peut également contenir des sèmes avec un spécificateur de sème incomplet.

Si l'attribut de forme n'est pas essentiel à un objet et lui est inhérent uniquement en raison, par exemple, de son appartenance à la classe des unités matérielles, la forme peut être représentée par un attribut sémantique autonome sans spécification sémantique, comme dans les mots. animal, nuage, embryon, modèle, os et etc.

Les caractéristiques sémantiques autonomes peuvent être mises à jour dans un acte de communication (grande maison - la caractéristique sémantique « taille » du sens du mot est mise à jour maison; une belle maison est une caractéristique sémantique de « l'attractivité »), mais peut rester sans importance - dans les exemples donnés avec le mot maison ce seront la forme, la couleur, « l'emplacement, le coût, etc. Dans le cas de la pertinence communicative de ces signes du référent (une maison spécifique) pour le destinataire de la parole, il peut poser une question précisant exactement ces signes (par exemple , de quelle couleur est la maison, où se trouve-t-elle, combien ça coûte, etc. .d.), ce qui indique la réalité de ces traits sémantiques en tant que composants de la structure sémantique du sens<…>.

La différence entre les sèmes et les traits sémantiques dans le sens d'un mot se retrouve également dans le discours lorsqu'ils sont expliqués dans des phrases : l'explication verbale (duplication de sèmes), notamment à partir du noyau du sens, se caractérise par un faible contenu informatif, puisque ceux-ci Les caractéristiques sont bien connues, tandis que l'explication communicative d'une caractéristique sémantique autonome est toujours informative, car elle représente une spécification situationnelle. Épouser. exemples donnés par M.V. Nikitine : la combinaison tigre - prédateur n'est pas très informative, elle ne le sera qu'en « communication éducative », mais pas en langage naturel, où une telle explication est triviale (cf. : maison - bâtiment, étudiant - personne , etc. .). Mais la combinaison maison - grande, vide, haute, etc. sera informative, puisqu'il ne s'agit pas d'une explication de sèmes existants, mais d'une explication de caractéristiques autonomes avec leur concrétisation dans un acte de communication (Nikitine, 1983).

Les traits sémantiques remplissent la fonction la plus importante dans une langue - celle de formation de système : c'est sur la base de traits sémantiques communs à un certain nombre de significations que les unités lexicales forment des séries, des groupes et des paradigmes, c'est-à-dire système lexical de la langue. En tant que type de caractéristiques sémantiques, elles jouent un rôle important dans la structure du sens. On peut supposer que la compatibilité d'un sémème particulier n'est pas déterminée par les sèmes individuels inclus dans sa structure, mais par les caractéristiques sémantiques présentes dans le sémème (qu'elles soient présentées de manière autonome dans la structure du sémème ou qu'elles fassent partie de tous les sèmes). Les caractéristiques sémantiques contiennent des informations sur la gamme autorisée d'unités pouvant être combinées avec un sémème donné. Par exemple, dans le sens des mots désignant des objets matériels individuels (bateau, livre, souche, miroir, pelle), la caractéristique sémantique « taille » permet la compatibilité avec des mots contenant des sèmes dimensionnels - grand, grand, petit, encombrant, etc. caractéristique sémantique « forme » - compatibilité avec des mots désignant diverses formes d'un objet, etc. En même temps, il est impossible de combiner ces mots avec des adjectifs contenant le trait sémantique « force » (fort, faible, puissant), « intensité », etc., puisque de tels traits sémantiques sont absents dans le sens de ces noms.

Une place particulière dans la structure du sens lexical est occupée par une composante que nous désignons, faute de meilleur terme, par le terme « aspect ». Un aspect de la signification est un ensemble de sèmes qui reflètent l'objet de la candidature d'un côté. Par exemple, on distingue l'aspect matériel et matériel, temporel, biologique, spatial, etc.. L'aspect unit de tels sèmes qui sont compris dans la structure du sens à un seul niveau.<…>. Dans une communication réelle, la compatibilité d'un mot reflète généralement l'un ou l'autre aspect. Ainsi, le mot étudiant est réalisé dans l'aspect biologique dans des combinaisons telles que l'étudiant mange, dort, grandit, est malade, jeune, boiteux, etc., dans l'aspect matériel - lourd, ment, nage, pâle, tombé, etc., dans l'aspect socio-psychologique - l'étudiant lit, parle, étudie, est intelligent, se fait des amis, vote, est joyeux, etc.

Citons les principaux aspects qui ressortent dans le sens des noms et que l'on retrouve le plus souvent dans la communication :

1) matériau-matériau (caractérise un objet en termes de propriétés physiques et sensorielles) ;

2) biologique (caractérise les caractéristiques inhérentes à un objet en tant qu'être biologique) ;

3) temporel (caractérise les caractéristiques qui reflètent divers aspects de l'existence d'un objet dans le temps) ;

4) spatial (reflète différents aspects de l'existence d'un objet dans l'espace) ;

5) constructif (caractérise les caractéristiques qui reflètent les caractéristiques internes de l'organisation de l'objet) ;

6) socio-psychologique (reflète les caractéristiques socio-psychologiques de l'objet) ;

7) activité fonctionnelle (caractérise les caractéristiques du fonctionnement de l'objet) ;

8) utilitaire (caractérise les signes reflétant l'utilisation de l'objet et sa manipulation) ;

9) socialement significatif (caractérise le lieu, le rôle de l'objet dans le système de signification sociale) ;

10) socioculturel (reflète les signes caractérisant les caractéristiques socioculturelles de l'existence ou du fonctionnement d'un objet).

Un aspect comprend à la fois des sèmes et des caractéristiques sémantiques autonomes. La présence de sèmes nucléaires et périphériques dans le sens conduit à la domination dans la sémantique du mot des aspects dans lesquels se trouvent les sèmes nucléaires les plus brillants, et les aspects avec sèmes périphériques sont relégués au second plan. Par exemple, dans de nombreux noms de personnes, l'aspect temporel est représenté par le sème de l'âge, mais dans certains mots ce sème domine et est nucléaire (enfant, vieille femme, jeune, vétéran), dans d'autres il est probabiliste (soldat, étudiant, écolier, retraité), chez d'autres il est complètement faible (ingénieur, traducteur, épouse, patron). En conséquence, dans les mots du premier groupe, l'aspect temporel dominera, dans les mots du deuxième groupe, il sera moins perceptible et dans les mots du troisième, il sera pratiquement absent (bien que dans ces mots il y aura un aspect temporel négatif). semes « ni jeune, ni enfantin »).

La présence d'aspects différents dans le sens des mots explique un certain nombre de cas de compatibilité de mots ou de restrictions de compatibilité. Oui, tu peux dire Un homme de grande taille, mais pas une haute personnalité (Lebedeva, 1982), puisque l'adjectif haut caractérise l'aspect matériel du nom, et au sens du mot personnalité cet aspect est absent, pas du tout représenté, les aspects dominants de ce sens sont socio-psychologiques et socio-culturels. Mot plaque a dans son sens des aspects matériels-substantiels, spatiaux, constructifs, utilitaires, socialement significatifs et socioculturels (certains plus, d'autres moins importants), mais n'a pas, par exemple, d'aspects biologiques et socio-psychologiques, il est donc impossible à dire : l'assiette grandit, dort, meurt, cultivée, courageuse, gentille, etc. Ce qu'on appelle parfois compatibilité de groupe peut donc être considéré comme le reflet de la présence de certains aspects sémantiques dans le sens, mais cela ne viole pas l'intégrité du sens, ne le divise pas en significations séparées, puisque les aspects s'emboîtent complètement. en une structure unique de sens, l'organisant intérieurement.

Le contexte actualise un certain aspect du sens d'un mot, et en son sein certains sèmes. Plusieurs aspects peuvent être mis à jour simultanément sans se contredire.Les aspects individuels de la structure du sens peuvent être liés les uns aux autres, reflétant la véritable connexion extralinguistique des caractéristiques qu'ils contiennent. Les aspects constructifs et fonctionnels de l'activité, matériels-matériels et constructifs, temporels et biologiques, constructifs et utilitaires, fonctionnels et utilitaires, socioculturels avec temporels et spatiaux, etc. sont particulièrement étroitement liés. et De plus, différents aspects s'avèrent dominants dans les mots de différentes catégories sémantiques. Ainsi, l'aspect biologique est caractéristique des noms de plantes, d'animaux et de personnes, l'aspect fonctionnel-activité est pour les noms d'objets en mouvement et capables de se déplacer, l'aspect matériel et utilitaire est pour tous les objets matériels, l'aspect socio-psychologique est caractéristique des noms de plantes, d'animaux et de personnes. est destiné aux personnes, l'aspect socioculturel est destiné aux artefacts, etc.

La particularité d'un aspect en tant que composante du sens d'un mot est qu'il ne peut pas être distingué dans le sens en tant qu'élément structurel distinct, comme les macrocomposants et les sèmes. Cela s'explique par son manque de fonctions différentielles dans le système linguistique et par l'absence de nécessité de son actualisation dans un acte de communication - l'aspect dans son ensemble ne peut pas être pertinent sur le plan communicatif, car sa structure est trop volumineuse et hétérogène. Dans le même temps, la présence de divers aspects dans la structure du sens ne fait aucun doute. Un aspect est un type particulier de composant sémantique. Étant une partie du sens, plus petite que le sens entier et plus petite que la macrocomposante dénotative du sens, elle n'est pas une composante différentielle du sens et ne peut être isolée par la méthode de l'opposition. Contrairement à d'autres composantes, qui se distinguent par l'analyse du sens, l'aspect du sens se distingue par la synthèse de sèmes, reflétant le même côté de l'objet de nomination.

Compte tenu des types identifiés de composants sémantiques, la structure du sémème peut être représentée comme une hiérarchie de composants :

composants macro

sèmes (complets et incomplets); fonctionnalités sémantiques autonomes

| " |

Bonjour!

Tout manager souhaite que les spécialistes techniquement compétents qui travaillent pour lui soient également adéquats, proactifs et intelligents, c'est-à-dire qu'ils aient une chose aussi magique que le « bon sens ». Après tout, aucun dirigeant ne peut tout savoir dans le monde, et c’est précisément pourquoi il a besoin de personnes qui connaissent le domaine plus profondément que lui.

Alors, qu’est-ce que le bon sens, et quel genre de personnes sont ceux qui en sont dotés ?

Ayant été impliqué dans la gestion pendant plus de 10 ans, je suis arrivé à la conclusion que la phrase prononcée par Jonas Ridderstrale « Embaucher pour l'attitude, former pour les compétences » est tout à fait correcte et décrit très précisément qui nous, les managers, voulons voir dans nos équipes, nos projets. et les entreprises. Cette attitude est le Saint Graal de la gestion des employés. Et dans un sens plus large, et au sens général, qui vit avec nous et à côté de nous dans notre ville, notre région et notre pays.

Vous trouverez ci-dessous une illustration du manque de bon sens d'un programmeur tirée d'une vieille blague :

La blague est drôle, mais en même temps, dans la vie, nous sommes souvent nombreux à nous comporter ainsi.

Encore un exemple :

Je vais à la quincaillerie pour acheter de la peinture blanche. J'aborde le conseiller commercial avec la question « Où est la peinture blanche ? Dans quelle direction faut-il le chercher ? Et au lieu de simplement montrer la direction et de dire le numéro de la rangée avec de la peinture, il pose une contre-question : « Que vas-tu peindre ? », demandant essentiellement : « Pourquoi as-tu besoin de peinture ? » Parce que c'est important ! Il est important pour lui que j’achète ce dont j’ai besoin, et pas seulement de la peinture blanche. Parce que cela peut être différent, et si vous peignez des radiateurs ou un plafond, ce sont des peintures différentes avec des compositions différentes.

Le client nous perçoit exactement de la même manière. Pour lui, notre code de programme n’est que de la « peinture blanche ». De plus, il est également « blanc » dans toutes les applications et modules que nous développons. Mais il ne connaît pas la composition de cette « peinture », et non seulement il ne la connaît pas, mais il ne soupçonne même pas que cette composition peut être différente selon les situations et les tâches.

Peut-être appellerez-vous cette approche une « approche orientée client ». Et peut-être même le relier à la motivation. Et les plus avancés le relieront à la motivation interne.

À mon humble avis, tous ces termes sont des éléments du bon sens. Sans eux, le bon sens n’existe pas. Et eux? Ces éléments suffisent-ils à eux seuls (orientation client, motivation intrinsèque) ? Non. Pas assez.

Imaginez un imbécile classique. Il peut être très intrinsèquement motivé et vouloir vraiment aider le client – orienté vers le client. Cette personne au bon moment et dans le bon ordre. Est-ce suffisant pour dire qu’une personne a du bon sens ? Évidemment pas.

Nous devons ajouter un ingrédient supplémentaire à notre cocktail : la compréhension des conséquences. Certains appellent cela de la prévision, d’autres une prise de conscience de la situation et de ses conséquences. Mon objectif est de « comprendre les conséquences » des actions que nous prenons ou des décisions que nous prenons en tant que dirigeants. C'est tout maintenant ? OK maintenant? Nous disposons déjà de trois ingrédients de bon sens : l’orientation client, la motivation intrinsèque et la compréhension des conséquences.

Faites rouler ces trois composants sur votre langue. Disons que vous embauchez un employé qui en possède. Est-ce que tout vous suffit ?

Pour une personne qui sait penser, toute nouvelle information (nouvelle tuile) doit être intégrée à son image du monde déjà existante. Et si de nouvelles informations ne peuvent être intégrées d’aucune manière, alors une personne réfléchie identifiera ces informations comme potentiellement fausses. Potentiellement faux uniquement parce qu’il comprend que sa vision du monde peut être incorrecte. Celui qui ne sait pas penser ne pense même pas à de telles pensées ! Et une personne intelligente qui sait penser, soit réorganisera sa vision du monde de manière à ce que cette information puisse y être incluse, soit elle saura définitivement et définitivement que cette information est fausse. Ce .

C'est le cinquième et le plus important ingrédient du bon sens : la capacité d'opérer consciemment avec une image du monde (la capacité de penser) !

Sans cette compétence, les quatre précédentes ne nous aideront pas, car nous prendrons de mauvaises décisions, basées sur des informations incorrectes qui contredisent le bon sens et ne correspondent pas à l'image réelle du monde. Et puis, après avoir pris de telles décisions, nous les mettrons en œuvre de manière responsable, en nous concentrant sur le client, nous serons intérieurement motivés pour tout mettre en œuvre efficacement, nous comprendrons les conséquences de nos actions (dans une mauvaise image du monde, ouais ), et nous serons prêts à assumer la responsabilité de nos actions et de nos décisions .

Mais qui a besoin de cette responsabilité si nous agissons et prenons nos décisions selon une image incorrecte du monde ?! Sans cette dernière cinquième compétence, notre signification ne sera qu’une signification. Il ne sera pas en bonne santé.

Par conséquent, choisissez des employés, amis, collègues et associés possédant les cinq composantes du bon sens :

- orientation client

- motivation intrinsèque

- comprendre les conséquences

- responsabilité de ses actes et de ses décisions

- la capacité d'opérer consciemment avec une image du monde (la capacité de penser)

Bonne chance à vous dans vos projets et votre vie !