PRINCIPE DU SYSTÈME ( en psychologie) (du grec systema - composé de parties, connexion) - une approche méthodologique de l'analyse des phénomènes mentaux, lorsque le phénomène correspondant est considéré comme un système non réductible à la somme de ses éléments, a une structure , et les propriétés de l'élément sont déterminées par sa place dans la structure ; représente l'application de la psychologie scientifique générale à un domaine particulier. Les idées de la psychologie sociale ont été développées à leur manière par des représentants de la psychologie Gestalt (voir Gestalt). Les représentants de la psychanalyse associaient la santé mentale à l'analyse des processus affectifs : ils considéraient le soi-disant « complexe » comme le facteur principal de la psyché humaine. En lien avec l'idée de développement, l'intelligence mentale est mise en œuvre dans le concept opérationnel d'intelligence de J. Piaget (voir École de psychologie génétique de Genève). En dehors du freudisme, ainsi que dans l'interactionnisme symbolique, le système d'interaction sociale médiée par les signes, avec sa structure, est interprété comme primaire et déterminant par rapport à la psyché de l'individu. Les philosophes et psychologues soviétiques (V.P. Kuzmin, B.F. Lomov, E.G. Yudin et autres), sur la base de la méthodologie marxiste, considèrent les systèmes psychologiques comme déterminés et socialement conditionnés. Dans le processus de développement individuel, ils passent par des étapes successives de complexité, de différenciation et de transformation de leur structure. La base génétique unique à partir de laquelle les systèmes psychologiques se développent est l’activité humaine objective (sociale) commune, y compris les processus de communication.

Principe systématique (en psychologie) - la nécessité d'identifier et d'isoler d'une grande variété de phénomènes une catégorie spécifique d'objets naturellement interconnectés qui acquièrent la signification et le caractère systémique.

La structure interne de ces objets est décrite dans des concepts tels qu'élément, connexion, structure, fonction, organisation, gestion, autorégulation, stabilité, développement, ouverture, activité, environnement, etc.

L’approche systémique en tant que régulateur méthodologique n’a pas été « inventée » par les philosophes. Il a dirigé la pratique de la recherche (y compris le travail de laboratoire et expérimental) dans la réalité avant qu'elle ne soit comprise théoriquement, au tournant des XXe et XXIe siècles. l'un de ces systèmes logiquement construits a été développé - le système catégorique de psychologie (A.V. Petrovsky, V.A. Petrovsky, 2001), caractérisant la structure de la psychosphère. Sa caractéristique formatrice de système réside dans les transitions mutuelles des catégories psychologiques « verticalement » de l'essence au phénomène, qui agit comme l'essence de nouveaux phénomènes. Toutes ces transitions sont subordonnées à la mise en œuvre de l'idée de « monter de l'abstrait au concret », caractérisent les contre-déterminations des facteurs biologiques et historico-culturels, modélisent la phylo-, l'on- et la sociogenèse dans un schéma unique, et forment une connexion naturelle de catégories psychologiques. Le système catégorique de la psychologie démontre l'unité indissoluble des trois principes explicatifs fondamentaux de la psychologie : la systématicité, le développement, le déterminisme. (Petrovsky)

15. Étude de corrélation – C'est l'une des méthodes de psychologie sociale conçues pour évaluer la relation entre deux ou plusieurs facteurs, appelés « variables » et qui ne sont pas contrôlés par le chercheur. La recherche corrélationnelle vise à déterminer comment une variable change lorsqu’une autre variable change.

Ces recherches sont généralement réalisées en milieu naturel (in the « field » - field research).

La recherche corrélationnelle fournit des informations sur la direction et la force de la relation entre deux variables.

Direction de la relation – Il s'agit d'une caractéristique d'une relation qui indique dans quelle direction un changement dans l'une des variables se produira lorsque l'autre changera.

ABSTRAIT

sur ce sujet:

«Le principe de systématicité en psychologie»

Plan

Introduction

1. Le concept du principe de systématicité en science

2. Mise en œuvre du principe de systématicité en psychologie

Conclusion

Littérature

Introduction

Le système fait partie intégrante de la théorie scientifique moderne. Il semble qu’aujourd’hui, sans le principe de systématique, aucune science ne soit possible. Si nous parlons d'une approche systémique dans son ensemble, cela signifie généralement une position particulière du chercheur et un arsenal d'outils qui capturent le sujet étudié comme multi-qualitatif, holistique et changeant. Unité dynamique du différent, c'est-à-dire Le système est analysé en termes d’éléments et de structure, de partie et d’ensemble, d’organisation et de coordination, de développement, de hiérarchie, de dimensions et de niveaux, exprimant la structure moderne de toute science positive. La spécificité de la cognition systémique réside dans la possibilité de décrire et d'expliquer les formations intégrales de la réalité.

L'idée de la nature systémique des phénomènes mentaux est le résultat certain du développement des connaissances sur le psychisme et le comportement. Étant inclus dans l'interconnexion universelle des événements du monde matériel, les phénomènes mentaux expriment l'unité unique des diverses propriétés des êtres vivants. Ensemble, ils forment un « organisme fonctionnel » qui permet aux animaux (les humains) de naviguer, de communiquer et d’agir de manière flexible dans un monde en évolution. La psyché apparaît objectivement comme un tout ou un système organique multidimensionnel, organisé hiérarchiquement, en développement, dont les composants fonctionnels ont une racine commune et sont donc indissociables.

Ici commence une série de questions qui revêtent une importance fondamentale pour la psychologie. Comment représenter un phénomène mental comme un système ? Sous quelle forme apparaissent ici les composants, la structure, les facteurs formant le système, les niveaux d'organisation ? Quelles sont les propriétés de ces systèmes et comment sont-ils liés les uns aux autres ? Il est évident qu'en dehors d'études spéciales, ces questions et d'autres similaires restent soit rhétoriques, soit reçoivent une solution abstraite et générale qui n'apporte que peu de choses à la compréhension de la réalité étudiée. Par conséquent, le principe systémique de la science psychologique nécessite l’étude la plus minutieuse, ce qui explique la pertinence de notre travail.

Par conséquent, l'objectif de notre travail est d'étudier le processus d'émergence et de développement du principe de systématicité dans la science psychologique.

L'objet de recherche dans notre travail est la science psychologique.

Sujet : principe de système en psychologie.

Le but, l'objet et le sujet définissent les tâches suivantes :

Prise en compte de la notion de systématicité dans la connaissance scientifique dans son ensemble ;

Etude de l'origine et du développement du principe systémique en psychologie ;

Déterminer l'importance de ce principe pour la science psychologique.

L'importance pratique de notre travail réside dans le fait que le matériel présenté peut être utilisé dans l'étude du cours de psychologie générale et de psychologie humaine, ainsi que pour une étude plus approfondie des problèmes méthodologiques de la connaissance scientifique dans le cadre de cours spéciaux et séminaires spéciaux.

1. Le concept du principe de systématicité en science

La systématicité est un principe explicatif de la connaissance scientifique, exigeant l'étude des phénomènes dans leur dépendance à l'égard de l'ensemble intrinsèquement connecté qu'ils forment, acquérant ainsi de nouvelles propriétés inhérentes à l'ensemble.

Derrière l’apparente simplicité de l’aphorisme selon lequel « le tout est plus grand que ses parties » se cache un large éventail de questions, tant philosophiques que scientifiques concrètes. Les réponses à ces questions nous incitent à découvrir selon quels critères et sur quelle base une catégorie particulière d'objets est isolée d'une grande variété de phénomènes, acquérant la signification et le caractère systémique.

La structure interne de ces objets est décrite dans des concepts tels qu'élément, connexion, structure, fonction, organisation, gestion, autorégulation, stabilité, développement, ouverture, activité, environnement, etc.

L'idée de systématique a une histoire de connaissance vieille de plusieurs siècles. Les expressions « système solaire » ou « système nerveux » font depuis longtemps partie du langage courant. Depuis les idées anciennes sur le cosmos comme un tout ordonné et harmonieux (par opposition au chaos) jusqu'au triomphe moderne de systèmes tels que l'homme-ordinateur et les tragédies générées par la dégradation des écosystèmes, la pensée humaine suit le principe de systématique.

L’approche systémique en tant que régulateur méthodologique n’a pas été « inventée » par les philosophes. Il a dirigé la pratique de la recherche (y compris le travail de laboratoire et expérimental) dans la réalité avant qu'elle ne soit comprise théoriquement. Les naturalistes eux-mêmes l'ont désigné comme l'un de ces principes de travail de la science, grâce auxquels on peut découvrir de nouveaux phénomènes et parvenir à des découvertes importantes.

De la pensée scientifique, il est exigé que cette connaissance soit construite selon une certaine logique et que ses divers fragments soient rassemblés en une image holistique qui satisfasse au principe de systématicité. Tous les concepts ne passent pas le test de ce critère, c'est pourquoi, afin de clarifier les spécificités des connaissances adéquates au principe de systématicité, ils doivent être comparés à plusieurs types de théories « non systémiques ».

Il en existe plusieurs types : le holisme, l'élémentalisme, l'éclectisme, le réductionnisme.

Le holisme (du grec holos - tout, entier) absolutise le facteur d'intégrité, l'acceptant comme un principe primordial qui ne peut être déduit de rien. En psychologie, un principe similaire est apparu dans les idées sur l’âme, la conscience et la personnalité.

La conscience ou la personnalité sont bien des touts, mais systémiques, leur étude implique donc une analyse particulière du domaine des phénomènes désignés par ces termes, sa structure multidimensionnelle, les niveaux de son organisation, les relations avec l'environnement naturel et social, les mécanismes de maintien intégrité, etc. Ce n’est qu’alors que s’ouvre la perspective de construire une théorie reproduisant les propriétés et les fonctions de la conscience et de la personnalité en tant qu’objets système.

L'élémentarisme prétend qu'un système est construit à partir d'éléments qui, en interaction les uns avec les autres, acquièrent une nouvelle qualité en tant que parties d'un tout et la perdent en tombant de ce tout. Tout comme le holisme absolutise l’intégrité, considérant ses fondements et ses causes actives en lui-même, l’élémentalisme ignore l’intégrité du système, considérant chacune de ses composantes comme une valeur autosuffisante. Ses connexions avec d'autres quantités similaires sont considérées comme une connexion dans laquelle ils ne subissent pas de transformations significatives.

Un autre antipode de la systématicité est l'éclectisme (du grec eklektikos - choisir) comme une combinaison d'idées et de positions hétérogènes, dépourvues de connexions internes, parfois incompatibles les unes avec les autres, le remplacement de certains fondements logiques par d'autres.

Une autre attitude qui s'oppose au principe de systématicité en psychologie est le réductionnisme (du latin reductio - reculer), qui réduisait soit le tout à des parties, soit les phénomènes complexes à des phénomènes simples. Réduire, par exemple, une activité organisée complexe à une simple relation « stimulus-réponse » ou à un réflexe conditionné empêche une explication systématique de cette intégrité. Le danger d'une attitude réductionniste incompatible avec le principe de systématicité est particulièrement grand en psychologie en raison du caractère unique de ses phénomènes, « limites » par rapport au biologique et au social.

En relation avec tout ce qui a été dit ci-dessus, il convient de noter que l'histoire de la science psychologique elle-même agit à bien des égards comme une histoire de la recherche d'alternatives au point de vue atomiste, essentiellement asystémique, sur la nature de la psyché et du comportement.

2. Mise en œuvre du principe de systématicité en psychologie

science psychologique systématique

Aristote fut le premier dans l'histoire de la pensée scientifique, y compris la pensée psychologique, à approuver le principe de systématicité. Il est passé par l'école de Platon, où l'âme était représentée comme une entité extérieure au corps, se désagrégeant en parties dont chacune se situe dans l'un des organes du corps (l'esprit dans la tête, le courage dans la poitrine, convoitise dans le foie). Dans le même temps, Platon défendait la position selon laquelle l'opportunisme règne dans le monde. Les choses dans la nature ont tendance à imiter des idées impérissables. Les idées humaines imparfaites sont attirées par ces idées avec angoisse.

Dans l'enseignement de Platon, le rôle du but était mythifié. Mais ce rôle n’est pas fictif. La conscience humaine est initialement orientée vers un objectif. Platon a donné cette propriété à toute réalité, où, selon sa conviction, ce ne sont pas les raisons qui gouvernent, comme le croyaient autrefois les philosophes, mais les buts. L'appel à la catégorie de but prépare le développement par Aristote du principe de systématicité.

Aristote a développé son concept de système. Elle a supposé qu'un corps vivant a une composition physique (contient les mêmes éléments dont est composée la nature inorganique), mais l'action de ces éléments s'y produit dans certaines limites et selon des principes internes spéciaux établis par son organisation dans son ensemble, sur dont dépend l’interaction des pièces. Le corps cesse d'exister non pas à cause de la disparition d'un des éléments, mais à cause de l'effondrement de son organisation systémique. Cet ensemble organisé est, selon Aristote, l’âme comme « la forme d’un corps naturel potentiellement doté de vie ».

Il convient de souligner que la base du principe de systématicité approuvé par Aristote en relation avec la psyché était la repensation de la large « grille » des catégories universelles de cognition (partie-tout, moyens-fin, possibilité-réalité, structure-fonction , contenu-forme, interne-externe). Ils sont philosophiques et méthodologiques, mais la mise en œuvre du principe de systématicité dans des sciences spécifiques, dont la psychologie, en dépend.

Au XVIIe siècle, avec l'avènement d'une nouvelle image du monde, qui met fin aux précédentes « formes » et « essences » aristotéliciennes, qui présentaient l'univers visible tout entier comme se mouvant selon les lois de la mécanique, un nouveau type d'explication systémique de l'organisme et de ses manifestations mentales - perception, mémoire, affect, mouvement - a émergé. Un exemple d’une telle explication est le modèle de Descartes, dans lequel l’organisme est présenté comme un dispositif de travail semblable à une machine.

Cependant, toute la structure des idées sur le corps, son évolution, son autorégulation et ses relations avec l'environnement extérieur change radicalement. Un nouveau style de pensée systématique émerge, dans la création duquel quatre naturalistes C. Darwin, C. Bernard, G. Helmholtz et I. M. Sechenov ont joué un rôle exceptionnel.

Une nouvelle ère en biologie et en psychologie a été ouverte par la transition vers un système spécial qui intègre l'organisme et l'environnement, traitant leur relation comme une intégrité, mais différente de l'intégrité physico-chimique, énergétique et moléculaire.

Darwin a combiné le principe du rôle déterminant de l'environnement avec l'idée de la lutte des êtres vivants pour leur survie dans cet environnement. Le pathétique de la direction physico-chimique était d'identifier les processus de nature inorganique et organique, de les soumettre à une seule loi et de faire de l'organisme un objet de connaissance précise. Interprétant la relation « organisme-environnement » d’une manière nouvelle, le concept de Darwin mettait l’accent sur l’activité de l’organisme, encourageant la suppression du signe égal entre les deux membres de la relation.

Bernard est à l'origine du nouveau modèle de l'organisme, selon lequel l'organisme possède deux environnements : un environnement externe, physique, et un environnement interne, dans lequel existent tous les éléments vivants du corps organique. L'idée générale était que c'est grâce à la constance du milieu interne que l'organisme acquiert son indépendance vis-à-vis des vicissitudes extérieures. De nombreux mécanismes de lecture veillent à préserver les constantes de cet environnement (oxygène, sucre, sels…).

Et encore une fois, comme aux époques précédentes (à l'époque d'Aristote et de Descartes), l'idée de systématicité a été affirmée en opposition aux idées non systémiques sur la nature comme un grand cycle d'innombrables particules physiques. Retirer un corps vivant de ce cycle reviendrait à l’arracher à la chaîne unique de l’existence.

Après avoir approuvé la relation systémique « organisme – environnement », Darwin et Bernard ont créé une nouvelle situation problématique dans la psychophysiologie des sens. Après tout, c’est à travers ces organes que la relation spécifiée se réalise au niveau du comportement de l’organisme.

On recherchait une relation directe entre les sensations et les fibres nerveuses. Certains progrès ont été réalisés dans cette voie. En particulier, la théorie de Helmholtz sur la vision des couleurs est apparue. Cependant, le même Helmholtz, étant passé dans son « Optique physiologique » des sensations individuelles à une explication de la façon dont naissent des images holistiques d'objets externes, a changé de manière décisive son approche de ces phénomènes mentaux. Il a émis l'hypothèse, confirmée expérimentalement, qu'une image mentale intégrale se construit par un mécanisme sensorimoteur intégral, grâce à des opérations similaires, comme déjà noté, aux opérations logiques (« conclusions inconscientes »).

Ce fut une étape exceptionnelle vers l’établissement du principe de systématicité en psychologie.

L'étape suivante appartenait à Setchenov. Il a traduit le concept d'inférences inconscientes dans le langage de la théorie des réflexes. Derrière cela se cache une transformation radicale du concept de réflexe. Au lieu d'arcs réflexes individuels, la théorie de la neurorégulation du comportement d'un organisme entier a été introduite.

L'une des caractéristiques uniques de l'idée de Sechenov d'un système psychologique était que son auteur avait surmonté pendant des siècles la division des phénomènes qui régnaient sur l'esprit des phénomènes appartenant à des ordres d'être incompatibles - corporel et mental, cerveau et âme. Pour l’essentiel, tous les concepts innovants de Setchenov étaient « hybrides ». « Un coup brillant de la pensée de Setchenov » - c'est ainsi que I.P. Pavlov a appelé le schéma associé à la découverte de l'inhibition centrale, ajoutant que la découverte « a fait une forte impression parmi les physiologistes européens et a été la première contribution de l'esprit russe à une branche importante des sciences naturelles, juste avant ainsi progressée grâce aux succès des Allemands et des Français.

Les freudiens, les psychologues Gestalt et d'autres scientifiques ont apporté leur contribution à la formation d'un principe formant un système en psychologie. Il est important que tous ces enseignements rapprochent progressivement la science psychologique du stade moderne de son développement.

Aujourd'hui, deux tâches servent d'orientations stratégiques pour le développement d'une approche systématique en psychologie : 1) construire, sur la base du principe de systématicité, le sujet de la science psychologique et 2) développer une méthode systématique de cognition des phénomènes mentaux, ou « réification » l'approche dans la méthode. L'exhaustivité et l'efficacité de la résolution de ces problèmes déterminent le niveau de développement de la recherche systémique dans son ensemble. À proprement parler, l'étude des formations intégrales du psychisme (ou de leurs dérivés), en identifiant la composition, la structure, les modes de fonctionnement, l'organisation hiérarchique, etc. est la règle plutôt que l'exception. Les objets de ce genre comprennent : l'acte comportemental (P.K. Anokhin), la gestalt (K. Koffka), le système psychologique (L.S. Vygotsky), l'intelligence (J. Piaget), la sphère cognitive (D. Norman), le cycle perceptuel (U. Neisser), etc. La particularité de l'étape actuelle est qu'à côté de l'organisation (structure, niveaux) et du fonctionnement des formations intégrales, l'étude de leur formation et de leur développement passe au premier plan. L’orientation génétique de l’approche systémique s’avère dominante. Les questions clés considérées sont les mécanismes de génération de l'intégrité, la relation entre les étapes et les niveaux de développement, ses types, ses critères, la relation entre l'actuel et le potentiel du développement mental, etc.

Le développement exprime le mode d'existence du psychisme en tant que système. Son intégrité et sa différenciation naissent, se forment et se transforment au cours du développement de l'individu, qui, à son tour, agit comme un processus multisystémique. Le développement mental se caractérise par le mouvement des fondements, le changement des déterminants, l'émergence de nouvelles propriétés ou qualités, la transformation de la structure de l'intégrité, etc. Tout résultat du développement est inclus dans la détermination globale du psychisme, agissant comme facteur interne, préalable ou lien médiateur par rapport au résultat de l'étape ultérieure. Une situation émerge qui permet à l'éducation mentale de passer à une nouvelle étape de développement.

L’arsenal existant de technologies systémiques dans la science et la pratique psychologiques est encore très modeste et son développement représente une tâche de recherche difficile. La principale difficulté est d'étudier tel ou tel phénomène sans perdre, sans couper, mais en tenant compte de ses qualités systémiques (intégrales), des connexions avec d'autres phénomènes de la vie et de l'activité du sujet, du caractère holistique de leur déroulement dans le temps, l’organisation à plusieurs niveaux.

Les recherches psychologiques menées selon l’approche systémique ne ressemblent guère à un mouvement monolithique. Il s’agit d’un ensemble de travaux très vagues et hétérogènes, unis par un appel au concept de « système », défini et mis en œuvre différemment par différents auteurs. Le corpus général de recherche incarne deux branches extrêmes de l’approche systémique : concrète-syncrétiste et abstraite-analytique.

La branche concrète-syncrétique implique l'étude de choses et d'événements spécifiques (par exemple, une personne, une maladie mentale, la formation professionnelle de spécialistes, etc.), et non les lois de leur interaction. Ici, les éléments ou composants du système sont arbitrairement établis et des ensembles de connexions et de relations sont considérés dans un plan formel unique, dont chacun est soumis à des lois qualitativement différentes. Cette branche reflète le stade de connaissance multidimensionnelle dans le développement de la science psychologique.

La branche analytique abstraite de l'approche systémique implique l'étude de propriétés abstraitement distinguées de choses ou d'événements (par exemple, des traits de caractère ou des capacités), soumises en termes de contenu à des lois qualitativement homogènes. La base de l'identification des systèmes (ses composants, niveaux) est une certaine forme d'interaction et le niveau structurel correspondant d'organisation d'événements.

Les deux branches remplissent des fonctions utiles dans la cognition et sont étroitement liées.

Conclusion

Le principe de systématicité est une approche méthodologique de l'analyse des phénomènes mentaux, lorsque le phénomène correspondant est considéré comme un système qui n'est pas réductible à la somme de ses éléments, a une structure et les propriétés de l'élément sont déterminées par sa place. dans la structure. Les idées du principe systémique ont été développées à leur manière par des représentants de la psychologie Gestalt et de la psychanalyse. Les représentants de la psychanalyse ont lié le principe du système à l'analyse des processus affectifs, considérant le soi-disant « complexe » comme le facteur principal de la psyché humaine. En lien avec l'idée de développement, le principe du système est mis en œuvre dans le concept opérationnel d'intelligence par J. Piaget (École de psychologie génétique de Genève). Dans le néo-freudisme ainsi que dans l’interactionnisme symbolique, le système d’interaction sociale médiée par les signes, avec sa structure, est interprété comme primaire et déterminant par rapport à la psyché de l’individu. Les philosophes et psychologues nationaux considèrent les systèmes psychologiques comme déterminés et socialement conditionnés. Dans le processus de développement individuel, ils passent par des étapes successives de complexité, de différenciation et de transformation de leur structure. La base génétique unique à partir de laquelle les systèmes psychologiques se développent est l’activité humaine objective (sociale) commune, y compris les processus de communication.

Le principe de systématicité (ou approche systémique) dans le cadre du modèle méthodologique de la théorie de la personnalité nous permet de la présenter comme une intégrité dans laquelle se révèlent des connexions multi-qualitatives et multi-niveaux, comme une synthèse des éléments structurels-fonctionnels et phylo-ontogénétiques. notions.

Littérature

1. Belomestnova N.V. Approche systématique en psychologie // Bulletin de l'Université d'État d'Orenbourg, 2005, n° 10.

2. Ganzen V.A. Descriptions de systèmes en psychologie. – L. : Université d'État de Léningrad, 1984.

3. Lomov B.F. Sur la détermination systémique des phénomènes mentaux et du comportement // Le principe de systématicité dans la recherche psychologique. – M. : Nauka, 1990.

4. Tikhonov A.P. Personnalité et relations interpersonnelles : études psychologiques de l'approche socionique. // Socionique, mentologie et psychologie de la personnalité. 2000, n° 6.

5. Le principe de cohérence dans la recherche psychologique. / Sous. éd. D.N. Zavalishina. – M. : Nauka, 1990.

Lomov B.F. Sur la détermination systémique des phénomènes mentaux et du comportement // Le principe de systématicité dans la recherche psychologique. – M. : Nauka, 1990. p. 70.Système - un ensemble de composants interconnectés et interdépendants qui forment l’unité et l’intégrité.

Un système est un tout, composé de parties individuelles qui constituent le tout.

La systématique est la base de nombreuses sciences. Toute existence est en fin de compte un système complexe.

Systématicité - le principe de la connaissance scientifique, qui nécessite l'étude des phénomènes dans leur dépendance à l'égard de l'ensemble internement connecté qu'ils forment, acquérant ainsi de nouvelles propriétés inhérentes à l'ensemble ( Iarochevski )

Systématicité – une approche méthodologique de l'analyse des phénomènes psychologiques, lorsque les phénomènes correspondants sont considérés comme un système non réductible à la somme de ses éléments, ayant une structure dans laquelle les propriétés d'un élément sont déterminées par sa place dans la structure. (Karpenko)

Les tâches communes des chercheurs sont l'analyse et la synthèse de ces systèmes.

Les frontières application d’une approche systématique :

Une approche systématique n’est pas une fin en soi, mais une nécessité pour expliquer le phénomène

1) Il faut expliquer les phénomènes mentaux (car en dehors d'une approche systématique on ne peut pas leur trouver d'interprétation) ;

2) Applicable uniquement aux objets qui ont un degré élevé d'isolation fonctionnelle ;

Il existe différents types d’approches systémiques

- Complexe – étudie uniquement la composition du système ; Les relations entre les éléments et les éléments et l'ensemble ne sont pas étudiées.

- Structurel - il y a une analyse des relations entre les éléments, mais il n'y a pas d'analyse des relations entre les éléments et le tout ;

- Holistique - tous les éléments du système sont pris en compte à tous égards - à la fois les uns avec les autres et avec l'ensemble.

La recherche dans toute science est méthodologiquement basée sur ces trois types d’approche systémique !!!

Exemples applicabilité de l'approche systémique en psychologie :

1) Identification des fonctions mentales supérieures et inférieures ;

2) Personnalité – étude de divers aspects de la personnalité ;

3) Une activité est un système composé de nombreux sous-systèmes, chacun étant lié les uns aux autres.

Vers les années 60. Au XXe siècle, les scientifiques ont commencé à tenter de décrire systématiquement le psychisme à l’aide de concepts cybernétiques et mathématiques.

Le psychisme peut aujourd’hui être étudié à trois niveaux :

1. Mental – le niveau de formations mentales générées par des mécanismes biologiques et soumises à des lois biologiques.

2. Psychologique - cela implique l'étude des propriétés humaines dans leur unité psychosomatique qui se forment et se manifestent au cours du processus d'interactions sociales. Le terme même de « psychologie humaine » présuppose l'étude des propriétés psychologiques individuelles d'une personne dans son unité psychosomatique, puisqu'il n'existe aucun moyen d'expliquer le psychisme et le somatique indépendamment l'un de l'autre.

3. Socio-psychologique – implique l’étude uniquement de ceux propriétés, qui se manifestent dans la construction sociale.

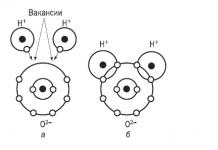

CONCEPTS MISE EN ŒUVRE DE LA SYSTÉCITÉ À L'AIDE DE L'EXEMPLE DE SCHÉMAS DE CONSTRUCTION DE LA PSYCHÉ

Car il est impossible d’expliquer le fonctionnement d’un système sans connaître de quels blocs il est constitué.

Schémas de construction du psychisme

Le premier d'entre eux a été proposé par M. Aristote.

|

Psyché comme unité |

Connaissance |

C'est-à-dire le bloc du traitement cognitif de l'information |

|

Sentiments |

C'est-à-dire un bloc d'états affectifs (émotions, sentiments) |

|

|

Voli |

C'est-à-dire un blocage réglementaire-volontaire |

Lomov Boris Fedorovitch S'appuyant sur une approche systémique, il distingue trois sous-systèmes dans le psychisme humain :

|

Sous-systèmes de la psyché humaine |

||

|

cognitif |

réglementaire |

communicatif |

|

Niveaux du sous-système cognitif : Ø Niveau sensoriel-perceptuel ; Ø Niveau de présentation ; Ø Niveau discours-mental |

Comprend toutes les manifestations comportementales - compétences psychomotrices |

Non décrit - Lomov n'a pas précisé son contenu |

Hansen a proposé son propre schéma d'analyse et de composition de la psyché, basé sur ce qu'on appelle "pentbase des propriétés initiales".

À partir de ces cinq bases, il a identifié un certain nombre de composantes (éléments structurels) du psychisme :

1) perception (sensation et perception) ;

2) la pensée (idées et discours) ;

3) affect (émotions et sentiments) ;

4) volonté (motivation et actions)

« Ces associations deviennent des composantes du système par leur intégration par une composante telle que conscience Intégrer l'attention et la mémoire"

Panférov divisé les propriétés humaines en 1) mentales et 2) psychologiques.

Dans son concept, Panferov considère 2 structures mentales :

1. La structure du psychisme dans ses propriétés biologiquement déterminées, c'est-à-dire :

Gnostique

· affectif

Entités réglementaires

2. Décrit la psychologie personne. Ici, non seulement les déterminants biologiques sont pris en compte, mais aussi la subjectivité humaine - une personne est caractérisée comme sujet d'activité dans trois domaines principaux :

· en cognition;

· au travail;

· en communication.

La structure de la psyché humaine dans le concept de Panferov est composée de cinq éléments :

JE. Bloc de formations activité-psychologiques. Nous considérons ici comment une personne qui travaille interagit avec l'environnement matériel externe.

II. Bloquer socialement-formations psychologiques. Ici, une personne est considérée comme un sujet de communication ; une personne en interaction avec l'environnement social.

III. Bloc de formations psychophysiques. Une personne est ici considérée comme un sujet de cognition qui interagit avec l'environnement matériel extérieur ;

IV. Bloc de formations psychophysiologiques. Ici, une personne est considérée comme un sujet de cognition, interagissant avec l'environnement interne de son corps.

V. Unité centrale d'intégration formations psychoréflexives. Ici, une personne en tant que sujet de cognition interagit avec l'environnement idéal interne.

Balin identifié trois composantes du psychisme :

|

Endopsychique |

Forme un produit mental sous forme d'émotions, de sentiments et de motivations |

|

Exopsyché |

Assure l'émergence de toutes les images mentales sous l'influence de l'environnement extérieur |

|

Mésopsychique |

Sert la motricité |

Les trois composants ont une base universelle : fonction de réflexion de l'environnement

science psychologique systématique

Aristote fut le premier dans l'histoire de la pensée scientifique, y compris la pensée psychologique, à approuver le principe de systématicité.Le principe de systématicité dans la recherche psychologique. / Sous. éd. D.N. Zavalishina. - M. : Nauka, 1990. P. 39.. Il est passé par l'école de Platon, où l'âme était représentée comme une entité extérieure au corps, se décomposant en parties dont chacune est située dans l'un des organes de le corps (l'esprit - dans la tête, le courage - dans les seins, la convoitise dans le foie). Dans le même temps, Platon défendait la position selon laquelle l'opportunisme règne dans le monde. Les choses dans la nature ont tendance à imiter des idées impérissables. Les idées humaines imparfaites sont attirées par ces idées avec angoisse.

Dans l'enseignement de Platon, le rôle du but était mythifié. Mais ce rôle n’est pas fictif. La conscience humaine est initialement orientée vers un objectif. Platon a donné cette propriété à toute réalité, où, selon sa conviction, ce ne sont pas les raisons qui gouvernent, comme le croyaient autrefois les philosophes, mais les buts. L'appel à la catégorie de but prépare le développement par Aristote du principe de systématicité.

Aristote a développé son concept de système. Elle a supposé qu'un corps vivant a une composition physique (contient les mêmes éléments dont est composée la nature inorganique), mais l'action de ces éléments s'y produit dans certaines limites et selon des principes internes spéciaux établis par son organisation dans son ensemble, sur dont dépend l’interaction des pièces. Le corps cesse d'exister non pas à cause de la disparition d'un des éléments, mais à cause de l'effondrement de son organisation systémique. Cet ensemble organisé est, selon Aristote, l’âme comme « la forme d’un corps naturel potentiellement doté de vie ».

Il convient de souligner que la base du principe de systématicité approuvé par Aristote en relation avec la psyché était la repensation de la large « grille » des catégories universelles de cognition (partie-tout, moyens-but, possibilité-réalité, structure-fonction , contenu-forme, interne-externe). Ils sont philosophiques et méthodologiques, mais la mise en œuvre du principe de systématicité dans des sciences spécifiques, dont la psychologie, en dépend.

Au XVIIe siècle, avec l'avènement d'une nouvelle image du monde, qui supprimait les précédentes « formes » et « essences » aristotéliciennes, qui présentaient l'univers visible tout entier comme se mouvant selon les lois de la mécanique, un nouveau type de une explication systémique de l'organisme et de ses manifestations mentales - perception, mémoire, affect, mouvement - est née. Un exemple d'une telle explication était le modèle de Descartes, dans lequel l'organisme était présenté comme un dispositif semblable à une machine : le principe de systématicité dans la recherche psychologique. / Sous. éd. D.N. Zavalishina. - M. : Nauka, 1990. P. 41..

Cependant, toute la structure des idées sur le corps, son évolution, son autorégulation et ses relations avec l'environnement extérieur change radicalement. Un nouveau style de pensée systématique émerge, dans la création duquel quatre naturalistes C. Darwin, C. Bernard, G. Helmholtz et I. M. Sechenov ont joué un rôle exceptionnel.

Une nouvelle ère en biologie et en psychologie a été ouverte par la transition vers un système spécial qui intègre l'organisme et l'environnement, traitant leur relation comme une intégrité, mais différente de l'intégrité physico-chimique, énergétique et moléculaire.

Darwin a combiné le principe du rôle déterminant de l'environnement avec l'idée de la lutte des êtres vivants pour leur survie dans cet environnement. Le pathétique de la direction physico-chimique était d'identifier les processus de nature inorganique et organique, de les soumettre à une seule loi et de faire de l'organisme un objet de connaissance précise. Interprétant la relation « organisme-environnement » d’une manière nouvelle, le concept de Darwin mettait l’accent sur l’activité de l’organisme, encourageant la suppression du signe égal entre les deux membres de la relation.

Bernard est à l'origine du nouveau modèle de l'organisme, selon lequel l'organisme possède deux environnements : un environnement externe, physique, et un environnement interne, dans lequel existent tous les éléments vivants du corps organique. L'idée générale était que c'est grâce à la constance du milieu interne que l'organisme acquiert son indépendance vis-à-vis des vicissitudes extérieures. De nombreux mécanismes de lecture veillent à préserver les constantes de cet environnement (oxygène, sucre, sels…).

Et encore une fois, comme aux époques précédentes (à l'époque d'Aristote et de Descartes), l'idée de systématicité a été affirmée en opposition aux idées non systémiques sur la nature comme un grand cycle d'innombrables particules physiques. Retirer un corps vivant de ce cycle reviendrait à l’arracher à la chaîne unique de l’existence.

Après avoir approuvé la relation systémique « organisme – environnement », Darwin et Bernard ont créé une nouvelle situation problématique dans la psychophysiologie des sens. Après tout, c’est à travers ces organes que la relation spécifiée se réalise au niveau du comportement de l’organisme.

On recherchait une relation directe entre les sensations et les fibres nerveuses. Certains progrès ont été réalisés dans cette voie. En particulier, la théorie de Helmholtz sur la vision des couleurs est apparue. Cependant, le même Helmholtz, étant passé dans son « Optique physiologique » des sensations individuelles à une explication de la façon dont naissent des images holistiques d'objets externes, a changé de manière décisive son approche de ces phénomènes mentaux. Il a émis l'hypothèse, confirmée expérimentalement, qu'une image mentale intégrale se construit par un mécanisme sensorimoteur intégral, grâce à des opérations similaires, comme déjà noté, aux opérations logiques (« conclusions inconscientes »).

Ce fut une étape exceptionnelle vers l’établissement du principe de systématicité en psychologie.

L'étape suivante appartenait à Setchenov. Il a traduit le concept d'inférences inconscientes dans le langage de la théorie des réflexes. Derrière cela se cache une transformation radicale du concept de réflexe. Au lieu d'arcs réflexes individuels, la théorie de la neurorégulation du comportement d'un organisme entier a été introduite.

L'une des caractéristiques uniques de l'idée de Sechenov d'un système psychologique était que son auteur avait surmonté pendant des siècles la division des phénomènes qui régnaient sur l'esprit des phénomènes appartenant à des ordres d'être incompatibles - corporel et mental, cerveau et âme. Pour l’essentiel, tous les concepts innovants de Setchenov étaient « hybrides ». « Un coup brillant de la pensée de Setchenov » - c'est ainsi que I.P. Pavlov a appelé le schéma associé à la découverte de l'inhibition centrale, ajoutant que la découverte « a fait une forte impression parmi les physiologistes européens et a été la première contribution de l'esprit russe à une branche importante des sciences naturelles, juste avant ainsi progressée grâce aux succès des Allemands et des Français. » Le principe de cohérence dans la recherche psychologique. / Sous. éd. D.N. Zavalishina. - M. : Nauka, 1990. P. 45..

Les freudiens, les psychologues Gestalt et d'autres scientifiques ont apporté leur contribution à la formation d'un principe formant un système en psychologie. Il est important que tous ces enseignements rapprochent progressivement la science psychologique du stade moderne de son développement.

Aujourd'hui, deux tâches servent d'orientations stratégiques pour le développement d'une approche systématique en psychologie : 1) construction basée sur le principe de systématicité du sujet de la science psychologique et 2) développement d'une méthode systématique de cognition des phénomènes mentaux, ou « réification " de l'approche dans la méthode de B.F. Lomov. Sur la détermination systémique des phénomènes mentaux et du comportement // Le principe de systématicité dans la recherche psychologique. - M. : Nauka, 1990. p. 68.. L'exhaustivité et l'efficacité de la résolution de ces problèmes déterminent le niveau de développement de la recherche systémique dans son ensemble. À proprement parler, l'étude des formations intégrales du psychisme (ou de leurs dérivés), en identifiant la composition, la structure, les modes de fonctionnement, l'organisation hiérarchique, etc. est la règle plutôt que l'exception. Les objets de ce genre comprennent : l'acte comportemental (P.K. Anokhin), la gestalt (K. Koffka), le système psychologique (L.S. Vygotsky), l'intelligence (J. Piaget), la sphère cognitive (D. Norman), le cycle perceptuel (U. Neisser), etc. La particularité de l'étape actuelle est qu'à côté de l'organisation (structure, niveaux) et du fonctionnement des formations intégrales, l'étude de leur formation et de leur développement passe au premier plan. L’orientation génétique de l’approche systémique s’avère dominante. Les questions clés considérées sont les mécanismes de génération de l'intégrité, la relation entre les étapes et les niveaux de développement, ses types, ses critères, la relation entre l'actuel et le potentiel du développement mental, etc.

Le développement exprime le mode d'existence du psychisme en tant que système. Son intégrité et sa différenciation naissent, se forment et se transforment au cours du développement de l'individu, qui, à son tour, agit comme un processus multisystémique. Le développement mental se caractérise par le mouvement des fondements, le changement des déterminants, l'émergence de nouvelles propriétés ou qualités, la transformation de la structure de l'intégrité, etc. Tout résultat du développement est inclus dans la détermination globale du psychisme, agissant comme facteur interne, préalable ou lien médiateur par rapport au résultat de l'étape ultérieure. Une situation émerge qui permet à l'éducation mentale de passer à une nouvelle étape de développement.

L’arsenal existant de technologies systémiques dans la science et la pratique psychologiques est encore très modeste et son développement représente une tâche de recherche difficile. La principale difficulté est d'étudier tel ou tel phénomène sans perdre ni couper, mais en tenant compte de ses qualités systémiques (intégrales), de ses connexions avec d'autres phénomènes de la vie et de l'activité du sujet, du caractère holistique de leur déroulement dans le temps, des multiples organisation au niveau Lomov B.F. . Sur la détermination systémique des phénomènes mentaux et du comportement // Le principe de systématicité dans la recherche psychologique. - M. : Nauka, 1990. p. 70..

Les recherches psychologiques menées selon l’approche systémique ne ressemblent guère à un mouvement monolithique. Il s’agit d’un ensemble de travaux très vagues et hétérogènes, unis par un appel au concept de « système », défini et mis en œuvre différemment par différents auteurs. Le corpus général de recherche incarne deux branches extrêmes de l’approche systémique : concrète-syncrétiste et abstraite-analytique.

La branche concrète-syncrétique implique l'étude de choses et d'événements spécifiques (par exemple, une personne, une maladie mentale, la formation professionnelle de spécialistes, etc.), et non les lois de leur interaction. Ici, les éléments ou composants du système sont arbitrairement établis et des ensembles de connexions et de relations sont considérés dans un plan formel unique, dont chacun est soumis à des lois qualitativement différentes. Cette branche reflète le stade de connaissance multidimensionnelle dans le développement de la science psychologique.

La branche analytique abstraite de l'approche systémique implique l'étude de propriétés abstraitement distinguées de choses ou d'événements (par exemple, des traits de caractère ou des capacités), soumises en termes de contenu à des lois qualitativement homogènes. La base de l'identification des systèmes (ses composants, niveaux) est une certaine forme d'interaction et le niveau structurel correspondant d'organisation d'événements.

Les deux branches remplissent des fonctions utiles dans la cognition et sont étroitement liées.

Le postulat le plus important du principe de systématicité en psychologie stipule que tous les processus mentaux sont organisés en un système à plusieurs niveaux dont les éléments acquièrent de nouvelles propriétés déterminées par son intégrité.

En méthodologie générale, la notion de système est extrêmement large. Il existe des systèmes matériels (Système solaire), parmi lesquels - le système « organisme - environnement » ; des systèmes idéaux (par exemple, des systèmes de signalisation) ; systèmes sociaux. Ainsi, le principe de systématicité signifie considérer tout sujet d'analyse scientifique à partir de certaines positions : identifier les éléments qui composent le système et les connexions structurales-fonctionnelles (non réductibles aux causalités), justifier ses niveaux et les facteurs formant le système, l'unité d'organisation et fonctions, stabilité et gestion.

Après la publication du livre de L. Bertalanffy « Théorie générale des systèmes » en 1957, la catégorie de système d'un statut philosophique et méthodologique est passée à un statut différent - le nom d'un principe explicatif, spécifié de diverses manières dans la connaissance scientifique. Parallèlement, de nombreuses théories particulières des systèmes apparaissent, qui présupposent également des principes autres que ceux énoncés dans la théorie générale des systèmes. La recherche des conditions préalables à une compréhension systémique du psychisme fait remonter la formation de ce principe à des stades antérieurs. Le développement théorique des sciences dès le XIXe siècle. a créé les conditions préalables à une compréhension systémique par rapport à un organisme vivant.

La mise en œuvre du principe du système dans la théorie de la connaissance - avant sa formulation comme principe philosophique et méthodologique - est associée à l'approche de K. Marx de l'analyse des systèmes économiques et à la théorie de Charles Darwin sur l'origine des espèces [Encyclopédie philosophique, 1970, tome 5, p. 19]. Le développement de la cybernétique en tant que théorie générale du contrôle est également appelé parmi les conditions préalables à la formulation du principe de systématicité.

L’approche systémique, comme le soulignent Petrovsky et Yaroshevsky, n’a pas été « inventée » par des philosophes, mais a guidé de nombreux développements scientifiques avant l’introduction de sa désignation. Par exemple, cela a été présenté dans les théories biologiques de Bernard et Cannon. C. Bernard a introduit le concept d'autorégulation dans un nouveau modèle scientifique du corps. Il a proposé la théorie des « deux environnements », dans laquelle l’environnement interne d’un organisme était considéré comme un système assurant sa survie dans l’environnement externe.

Le physiologiste américain W. Cannon a affirmé le principe de systématicité comme principe d'homéostasie, assurant la constance dynamique des propriétés du système dans sa lutte contre les facteurs qui menacent sa destruction. Ainsi, il en est venu à formuler des « principes généraux des organisations » pour distinguer les systèmes des non-systèmes. Le principe de systématicité a été présenté dans les enseignements de la biocénose et développé en génétique, sociologie et psychologie.

Les auteurs de « Psychologie théorique » ont identifié cinq principes qui peuvent être considérés comme les prédécesseurs du principe de systématicité en psychologie : le holisme, l'élémentalisme, l'éclectisme, le réductionnisme, le méthodologisme externe. Concernant les trois derniers, on peut argumenter en ce sens qu'ils représentent certains fondements méthodologiques pour évaluer la construction d'explications psychologiques théoriques, pas nécessairement associées au principe de systématicité. En même temps, les deux premiers concentrent sans doute les prérequis de l’analyse systémique proprement dite dans la connaissance psychologique.

Le holisme, traduit du grec, est le tout (le tout), c'est-à-dire le principe primaire non déductible qui, sans maintenir son intégrité, perd son essence.

En psychologie, ces entités étaient l’âme, l’organisme, la machine (l’homme « cartésien »), la personnalité et la conscience.

L'élémentarisme (atomisme) est un principe qui présuppose la combinaison dans son ensemble d'éléments individuels dont les essences ne changent pas dans leur ensemble.

Dans la psychologie de la conscience, c'était le structuralisme de Wundt et de Titchener ; dans le behaviorisme, c'étaient des explications pour la formation d'une compétence. Le holisme et l’élémentalisme ne sont pas uniquement la propriété de l’analyse historico-psychologique ; ce sont aussi des aspects de comparaison entre plusieurs théories dans un domaine donné. Ainsi, Kjell et Ziegler [Kjell, Ziegler, 1997] dans le schéma en sept catégories d'évaluation des théories de la personnalité « holisme - élémentalisme » classent les concepts d'Adler, Erikson, Maslow, Rogers comme le holisme le plus prononcé, modérément fort - Freud, Kelly , Allport, élémentarisme modéré - l'approche de Bandura, élémentarisme fort - Skinner.

L'origine de l'approche systémique est associée au nom d'Aristote. C'est la première interprétation du corps en tant que système, une tentative de discerner dans l'âme la spécificité de la forme humaine de l'organisme, les débuts du concept d'homéostasie (stabilité de l'intérieur malgré les influences perturbatrices de l'extérieur), l'opportunité comme une manifestation de la cause cible, ainsi que le principe de l'activité en tant que mouvement vers la forme et le but. L'âme et le corps dans le concept d'Aristote ne peuvent pas être séparés en tant qu'entités. L'âme est le principe fondateur du système de vie du corps.

Par la suite, le principe de systématicité apparaît dans une interprétation différente au XVIIe siècle, lorsque, selon les lois de la mécanique, est proposée la construction de l'intégrité de l'homme comme machine à réflexes. Descartes affirmait la double détermination de l'âme par les états internes actifs et les passions comme états passifs survenant sous l'influence du corporel (physique). Mais l’interprétation de l’activité du corps pourrait se faire sans se tourner vers l’âme (ou l’image) comme régulateur.

Dans la période post-cartésienne, les idées sur la relation entre l'âme et le corps sont séparées, et le problème psychophysiologique non résolu ne permet pas de les unir dans le cadre d'une théorie unique (qui concerne désormais soit l'âme, soit l'activité humaine). , ou au cerveau comme substrat). La ressemblance avec une machine, en tant qu'analogue de la représentation de la systématicité, offre une double entrée dans le système : d'une part, sous l'aspect de sa considération en tant qu'unité structurelle et ciblée et, d'autre part, sous l'aspect de sa compréhension « cognitive » - avec l'ouverture du profil réglementaire dans ce sens. Mais cette ouverture ne signifie pas l’ouverture du système « organisme-machine » à d’autres approches de la cognition. Et c’est là le principal écueil de considérer la personne « cartésienne » comme un système. Cela a entraîné le développement de ces théories psychologiques où le système de conditionnement causal était à nouveau fermé.

Dans les théories biologiques, l'activité du corps subordonnait le niveau d'adaptation mentale à l'environnement (l'activité de l'âme n'était pas nécessaire ici, et l'image servait à l'adaptation). Dans la théorie de la Gestalt, il n’était pas nécessaire que les structures de la conscience accèdent aux structures du corps dès lors que le principe de l’isomorphisme était accepté. Le principe de l'isomorphisme, introduit en 1912 par Wertheimer, a été pleinement étayé par Köhler. Il a supposé que la configuration spatiale de la perception est isomorphe à la configuration spatiale des zones d'excitation correspondantes dans le cerveau. L'isomorphisme psychophysique impliquait une correspondance topologique plutôt que métrique. En théorie des systèmes, il s’agit d’une formulation plus large.

L'isomorphisme signifie la présence d'une correspondance biunivoque (en fait isomorphisme) ou partielle (homomorphisme) entre la structure d'un système et la structure d'un autre.

En psychanalyse, la systématicité était contenue dans la relation entre le travail de la conscience et de l'inconscient, avec une causalité immanente, qui apparaît plutôt extérieurement dans des violations de la fonction régulatrice de la structure intégrale de la personnalité (« Je », « Cela », « Super »). -ego"),

Le concept d'I.M. Sechenov mérite une place particulière du point de vue du changement de compréhension de la détermination du psychisme et de la régulation du comportement. Elle est considérée dans les travaux méthodologiques comme un préalable indispensable à une analyse systématique du psychisme. Mais dans le cadre de ce manuel, nous ne sommes pas prêts pour une analyse aussi brève, qui ne déformerait pas l'essence des tournants qu'il contient vers la corrélation des principes explicatifs en psychologie et en physiologie.

Le 20e siècle a ajouté aux critères de systématicité une nouvelle compréhension de la régulation ciblée du comportement - en tant qu'opportunité biologique, économique ou autre, sans rapport avec l'idée psychologique du but.

L'opportunité dans le manuel de Petrovsky et Yaroshevsky est interprétée comme l'une des manifestations du principe de systématicité. Ceci est également présenté par les partisans de certaines théories des systèmes (par exemple, par R. Ackoff à propos des « systèmes ciblés »). Mais la fonction but peut être comprise sans référence au sujet. Ainsi, les auteurs de la théorie économique, J. von Neumann et O. Morgenstern, ont mis l'accent sur la fonction cible de « maximisation de l'utilité » pour un système qui fonctionne selon des règles et n'implique pas de sujet dans le concept de décideur [ Neuman, Morgenstern, 1970]. Le remplacement du concept de sujet par le concept de système se fait souvent précisément par un appel à la fonction cible, à l'opportunité (y compris l'orientation de l'organisme vers un « avenir nécessaire »). Mais alors le concept de système ne sert plus de principe dans le cadre du développement de la théorie psychologique, mais de lien qui permet de remplacer une explication psychologique par une autre qui ne couvre pas les spécificités des systèmes psychologiques.

Le développement des idées sur les systèmes psychologiques à l'école de L. S. Vygotsky a ramené des liens déterministes à l'explication de la formation de la psyché. D'une part, il s'agissait d'un appel à la détermination sociale, exprimé en termes d'une situation sociale, la situation du « premier-nous », d'autre part, dans les idées sur les systèmes de signes comme voie de détermination culturelle, que nous allons Nous nous concentrerons spécifiquement sur cela au chapitre 11. Dans les théories de Setchenov et de Vygotsky, on peut voir les premières approches méthodologiques qui combinaient des orientations vers une analyse causale et systémique de la psyché et, en même temps, sa sortie vers d'autres niveaux systémiques de connexions (neurophysiologie et réalités sociales).

I.P. Pavlov a poursuivi la base matérialiste de l'enseignement de Setchenov en développant des idées sur deux systèmes de signalisation comme médiateurs du lien entre la régulation du comportement et la détermination du monde extérieur. Un nouveau contexte - la détermination socioculturelle - a été introduit par l'idée de Vygotsky selon laquelle les signes constituent une nouvelle étape dans les outils psychologiques humains qui changent la nature des fonctions mentales, ce qui nous permet de dire que « non seulement le cerveau contrôle une personne, mais aussi un la personne contrôle le cerveau” [Petrovsky, Yaroshevsky, 2003 , Avec. 382].

La mise en œuvre du principe de système, qui remonte à la méthode d'analyse marxiste, est présentée dans les études de Mamardashvili (voir chapitre 8). Les objets d'activité système sont devenus le sujet de toute l'école méthodologique de G. P. Shchedrovitsky. Bien qu'il ait lui-même considéré le terme « sujet de science » comme inacceptable dans la nouvelle situation, proposant l'idée d'activité mentale comme nouvelle voie de connaissance : « … la psychologie est une sphère particulière d'activité mentale, capturant essentiellement l'univers entier de l'activité de la vie, de la société entière, avec de nombreux sujets scientifiques et divers types de techniciens - anthropotechniciens, psychotechniciens, techniciens culturels et toute une gamme de pratiques... y compris les pratiques de « communication » et d'« interaction » » [Shchedrovitsky, 1997, p. 109]. Mais la sortie de la psyché vers l'extérieur, supposée dans de nombreux développements méthodologiques - vers de nouvelles connexions systémiques, contournant la théorie psychologique - ne satisfait pas toujours aux raisons pour lesquelles ce principe a été introduit autrefois : analyse de niveau et révélation de connexions formant un système pour un caractérisation plus adéquate de certains systèmes étudiés.

La possibilité de comprendre le mental en tant que système dans le cadre de la construction de la théorie psychologique a été soulignée par O. K. Tikhomirov, parlant de l'utilisation par L. S. Vygotsky du concept de systèmes mentaux [Tikhomirov, 1992]. Dans un autre mode de réalisation, le principe de systématicité en relation avec l'analyse psychologique a été développé par B. F. Lomov.

- Le principe de cohérence dans la méthodologie de B. F. Lomov

L'approche systémique a été considérée par Lomov comme une interprétation du « mental dans la multitude de relations externes et internes dans lesquelles il existe dans son ensemble » [Lomov, 1984, p. 88]. Il a précisé les manières suivantes de mettre en œuvre une approche systémique en psychologie.

Il faut tout d'abord considérer le phénomène sous plusieurs plans (ou aspects) : la micro- et la macroanalyse, sa spécificité en tant qu'unité qualitative (système) et en tant que partie d'une macrostructure générique. Deuxièmement, il s’agit de considérer les phénomènes mentaux comme multidimensionnels, pour lesquels l’abstraction réalisée par leur considération cohérente dans un plan donné ne devrait pas couvrir tous les autres plans possibles.

Troisièmement, le système de phénomènes mentaux (ainsi que les processus et états mentaux individuels) doit être considéré comme multiniveau et hiérarchique. L'auteur considère la multi-niveau en utilisant l'exemple de l'anticipation, qui, en tant que processus mental, peut être analysé aux niveaux sous-sensoriel, sensorimoteur, perceptuel, des idées et de la parole-mental. Chaque niveau correspond au niveau de complexité des tâches à résoudre, et dans les activités réelles, elles sont toutes interconnectées. Un schéma similaire d'identification des niveaux est mis en œuvre pour les processus de prise de décision, de réflexion et de créativité.

Les relations entre les sous-systèmes sont dynamiques et dépendent du facteur de formation du système qui combine des mécanismes individuels mis en œuvre à un niveau ou à un autre dans le fonctionnement de l'ensemble. La subordination et l'autonomie des niveaux sont les conditions les plus importantes pour l'autorégulation du système. Différentes lois psychologiques peuvent être corrélées à différents niveaux.

Quatrièmement, la multiplicité des relations dans lesquelles une personne existe entraîne la multiplicité et l'ordre différent de ses propriétés. La construction d'une « pyramide » de ces propriétés est attendue en coopération avec d'autres sciences.

Cinquièmement, l'approche systémique est associée à un changement dans la compréhension du principe du déterminisme. Le déterminisme linéaire et probabiliste ne sont que des cas particuliers de détermination. Puisque le principe de l’existence humaine est « polysystémique » (il est à la fois un être biologique et social, de plus les phénomènes mentaux peuvent être attribués à différents niveaux), il ne peut y avoir de forme universelle de détermination. La détermination peut être considérée à la fois comme biologique et sociale, comme un lien causal et comme un type de lien non causal. Ce sont des types de liens qui sont corrélés aux notions de « condition », de « facteur », de « fondement », de « médiation », etc.

Enfin, l’approche systémique est en corrélation avec le principe de développement, puisque les systèmes n’existent que dans le développement. Dans le développement, il y a un changement dans les déterminants et leurs interactions (spécifiques à chaque étape). De plus, le développement peut inclure à la fois des lignes de progrès et des lignes de régression. Le développement est la résolution des contradictions entre externe et interne, entre causes et conditions, entre systèmes et sous-systèmes, entre niveaux, etc.

Ainsi, le principe présenté de l'analyse du système est apparemment partagé par la majorité des psychologues modernes. Mais d'une interprétation aussi large à sa mise en œuvre dans les théories psychologiques, il y a une étape d'orientation significative des auteurs vers leurs propres interprétations des dispositions ci-dessus. Il s'agit notamment de préférences de nature « paradigmatique », associées à des compréhensions différentes du principe d'activité, du principe d'activité et de la fonction régulatrice du psychisme.

L'approche de Lomov a suscité des objections en raison d'une définition insuffisante des spécificités des systèmes psychologiques eux-mêmes. Ainsi, O.K. Tikhomirov a discuté des différences significatives entre les appels modernes à la régulation multi-niveaux des processus dans la théorie générale des systèmes et l'étude des systèmes psychologiques dans le cadre d'approches culturelles, historiques et activités [Tikhomirov, 1983]. Le débat entre les écoles de psychologie russes sur la structure systémique de la conscience et le rôle des systèmes de signes n'est pas terminé.

Les différends entre différentes théories psychologiques ne portent pas sur le principe de systématicité, mais sur la manière de comprendre les systèmes psychologiques eux-mêmes. Il s’agit donc plutôt de justifier ce que le principe de systématicité apporte en plus de la présentation d’un schéma explicatif dans le cadre d’une théorie psychologique particulière.