Lorsque nous imaginons des étoiles lointaines, nous pensons généralement à des distances de plusieurs dizaines, centaines ou milliers d’années-lumière. Tous ces luminaires appartiennent à notre Galaxie – la Voie Lactée. Les télescopes modernes sont capables d'observer les étoiles des galaxies proches - la distance qui les sépare peut atteindre des dizaines de millions d'années-lumière. Mais jusqu’où s’étendent les capacités de la technologie d’observation, surtout lorsque la nature nous aide ? Récent découverte étonnante Icare, l'étoile la plus éloignée de l'Univers connue à ce jour, démontre la possibilité d'observer des phénomènes cosmiques extrêmement lointains.

L'aide de la nature

Il existe un phénomène grâce auquel les astronomes peuvent observer les objets les plus éloignés de l'Univers. C'est ce qu'on appelle l'une des conséquences théorie générale relativité et est associée à la déviation d'un faisceau lumineux dans le champ gravitationnel.

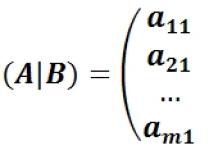

L'effet de lentille est que si un objet massif se trouve entre l'observateur et la source de lumière sur la ligne de visée, alors, en se courbant dans son champ gravitationnel, il crée une image déformée ou multiple de la source. À proprement parler, les rayons sont déviés dans le champ gravitationnel de n'importe quel corps, mais l'effet le plus notable est, bien entendu, produit par les formations les plus massives de l'Univers - les amas de galaxies.

Dans les cas où un petit corps cosmique, tel qu'une seule étoile, fait office de lentille, la distorsion visuelle de la source est presque impossible à détecter, mais sa luminosité peut augmenter considérablement. Cet événement est appelé microlentille. Dans l’histoire de la découverte de l’étoile la plus éloignée de la Terre, les deux types de lentilles gravitationnelles ont joué un rôle.

Comment s’est produite la découverte ?

La découverte d'Icare a été facilitée par un heureux hasard. Les astronomes observaient l'un des lointains MACS J1149.5+2223, situé à environ cinq milliards d'années-lumière. Elle est intéressante en tant que lentille gravitationnelle, grâce à la configuration particulière dans laquelle les rayons lumineux sont courbés de différentes manières et parcourent finalement différentes distances jusqu'à l'observateur. En conséquence, les éléments individuels de l’image lentille de la source lumineuse doivent être en retard.

En 2015, les astronomes attendaient la réexplosion de la supernova Refsdal, prédite dans le cadre de cet effet, dans une galaxie très lointaine, dont la lumière met 9,34 milliards d'années pour atteindre la Terre. L’événement attendu s’est réellement produit. Mais dans les images de 2016-2017 prises par le télescope Hubble, en plus de la supernova, on a découvert autre chose de non moins intéressant, à savoir l'image d'une étoile appartenant à la même galaxie lointaine. Sur la base de la nature de la luminosité, il a été déterminé qu'il ne s'agissait pas d'une supernova, ni d'un sursaut gamma, mais d'une étoile ordinaire.

Voir une étoile individuelle à une si grande distance est devenu possible grâce à un événement de microlentille dans la galaxie elle-même. Un objet, très probablement une autre étoile, avec une masse de l'ordre de celle du Soleil, est passé au hasard devant l'étoile. Bien entendu, lui-même restait invisible, mais son champ gravitationnel augmentait la brillance de la source lumineuse. Combiné à l'effet de lentille du cluster MACS J1149.5+2223, ce phénomène a entraîné une augmentation de la luminosité des objets les plus éloignés. étoile visible 2000 fois !

Une étoile nommée Icare

L'étoile nouvellement découverte a reçu le nom officiel MACS J1149.5+2223 LS1 (Lensed Star 1) et son propre nom - Icarus. Le précédent détenteur du record, qui portait le fier titre d'étoile la plus éloignée observée, se trouve cent fois plus près.

Icare est extrêmement brillant et chaud. Il s'agit d'une supergéante bleue de classe spectrale B. Les astronomes ont pu déterminer les principales caractéristiques de l'étoile, telles que :

- masse - au moins 33 masses solaires ;

- luminosité - environ 850 000 fois supérieure à celle du soleil ;

- température - de 11 à 14 000 Kelvin;

- métallicité (contenu éléments chimiques plus lourd que l'hélium) - environ 0,006 solaire.

Le sort de l'étoile la plus lointaine

L'événement de microlentille qui a rendu Icare visible s'est produit, comme nous le savons déjà, il y a 9,34 milliards d'années. L’âge de l’Univers n’était alors que d’environ 4,4 milliards d’années. La photographie de cette étoile est une sorte d’image fixe à petite échelle de cette époque lointaine.

Pendant le temps qu'il a fallu à la lumière émise il y a plus de 9 milliards d'années pour atteindre la Terre, l'expansion cosmologique de l'Univers a poussé la galaxie dans laquelle vivait l'étoile la plus éloignée à une distance de 14,4 milliards d'années-lumière.

Icare lui-même, selon idées modernes sur l'évolution des étoiles, a cessé d'exister depuis longtemps, car plus l'étoile est massive, plus sa durée de vie devrait être courte. Il est possible qu'une partie de la substance d'Icare ait servi de matériau de construction à de nouvelles étoiles et, très probablement, à leurs planètes.

Le reverrons-nous

Malgré le fait qu'un acte aléatoire de microlentille soit un événement de très courte durée, les scientifiques ont une chance de revoir Icare, et même avec une plus grande luminosité, puisque dans le grand amas de lentilles MACS J1149.5+2223, de nombreuses étoiles devraient être proches de la ligne de mire Icare-Terre, et traverser celle-ci, le faisceau peut être n'importe lequel d'entre eux. Bien entendu, il est possible de voir d’autres étoiles lointaines de la même manière.

Ou peut-être qu’un jour les astronomes auront la chance d’enregistrer une grande explosion – une explosion de supernova, qui a mis fin à la vie de l’étoile la plus éloignée.

À quelle distance sont les étoiles de nous ?

Même si nous scrutons le ciel par une nuit sombre, de simples observations ne nous donneront pas de réponse à cette question. Évidemment, les étoiles sont très éloignées : elles sont plus loin que le soleil et la lune (notre satellite couvre souvent les étoiles) et, selon toute vraisemblance, plus loin que toutes les planètes. Mais ici jusqu'à quel point?

Nicolas Copernic a été le premier astronome à mettre en pratique les discussions sur ce sujet. Comme vous le savez, Copernic a construit une théorie selon laquelle le Soleil, et non la Terre, était placé au centre du monde. Cette hypothèse a contribué à simplifier la théorie du mouvement planétaire et a également expliqué certaines des bizarreries de leur comportement. Selon Copernic, la Terre tournait également autour du Soleil - sur une large orbite d'une période d'un an. Par conséquent, les étoiles étaient censées être vues sous différents angles selon les saisons, disons, au printemps et en automne, lorsque la Terre se trouve dans des parties opposées de son orbite.

Copernic a essayé de trouver ces déplacements - parallaxes des étoiles, observant les altitudes de quelques étoiles sélectionnées tout au long de l'année. Mais les étoiles n’ont montré aucun changement. Apparemment, ils étaient trop loin pour que leurs parallaxes soient visibles à l'œil nu.

Même l’invention du télescope n’a pas aidé les astronomes à résoudre ce problème. Les parallaxes étaient si petites que les difficultés pour les déterminer dépassaient plusieurs fois les capacités des astronomes des XVIIe et XVIIIe siècles. Les premières parallaxes ont été mesurées avec succès il y a seulement environ deux cents ans, après l’avènement de la technologie d’observation de précision. Il s’est avéré que les étoiles sont incroyablement éloignées – plusieurs fois plus loin que ne le supposaient de nombreux calculs pas les plus optimistes. Pensez-y : même la lumière qui peut voyager de la Terre à la Lune en moins d'une seconde et demie passe années en voyage des étoiles à la Terre ! Il est même impossible d’imaginer de si longues distances !

Mais même parmi les étoiles, il y a celles qui sont plus proches de nous que la plupart, et il y a celles qui sont plus éloignées.

Prenons comme exemple les étoiles - le motif principal du ciel d'été. Deux étoiles sur trois - Véga Et Altaïr- relativement proche de nous. La lumière voyage de Vega à la Terre pendant environ 25 ans. Cela équivaut à une distance de 240 000 milliards de kilomètres. Altaïr est encore plus proche : cette étoile est l'une des cent étoiles les plus proches du Soleil. La distance jusqu'à lui est mesurée à 17 années-lumière.

Véga, Altaïr et Deneb sont trois étoiles du triangle d'été, ayant un éclat similaire, mais situées à des distances différentes de nous. Patron : Stellarium

C'est une tout autre affaire Déneb, l'étoile la plus faible du Triangle d'été, formant son coin supérieur gauche. La distance jusqu'à Deneb est si grande qu'elle ne peut pas être mesurée de la manière habituelle - l'erreur de mesure est grande. Pour des objets spatiaux aussi éloignés, les astronomes ont dû développer des méthodes spéciales et indirectes pour déterminer les distances. Ces méthodes ne sont pas très précises à courte distance, mais fonctionnent bien à des distances de plusieurs milliers d’années-lumière.

Il s'est avéré que la distance jusqu'à Deneb est de 2750 années-lumière. Cette étoile est située 160 fois plus loin de nous qu’Altaïr, et 110 fois plus loin que Véga !

Comparaison du Soleil (cercle jaune) et de l'étoile supergéante bleue Deneb. Modèle : Grand Univers

Deneb est très étoile inhabituelle. Véga et Altaïr, placés à sa place, seraient complètement invisibles à l'œil nu, mais Deneb est observé magnifiquement, avec moins de la moitié de l'éclat d'Altaïr. Évidemment, la luminosité de Deneb est très élevée. En effet, Deneb possède une luminosité absolument fantastique : seuls 196 000 soleils donneront le même flux de rayonnement que cette étoile d'un blanc bleuté ! Regardez le ciel étoilé la nuit : vous n’y trouverez pas d’étoiles de luminosité plus élevée. Aucune des étoiles visibles à l’œil nu (à l’exception peut-être de Rigel) ne brille aussi intensément que Deneb.

Tous ces faits étonnants sur les étoiles ont été connus uniquement parce que nous avons appris à déterminer les distances dans l’espace. Mais les astronomes ne vont pas s'arrêter là : un télescope spatial européen opère désormais dans l'espace Gaïa, qui vise à collecter les parallaxes de plus d’un milliard d’étoiles avec une précision sans précédent. Dans quelques années, les données de Gaia permettront de calculer plus précisément la distance jusqu'à Deneb, et même jusqu'à des étoiles encore plus lointaines. Cela permettra aux astronomes de construire la première carte tridimensionnelle de la Galaxie.

Publications vues : 5 985

Et d'autres planètes. En regardant le ciel, ils ont pu établir que la Lune, se déplaçant dans le ciel, bloque une étoile ou une autre, mais que les étoiles elles-mêmes ne sont jamais devant. Parfois, les planètes sont bloquées par des étoiles. Cela suggère que les étoiles sont situées plus loin que les planètes.

Mais et ensuite ? même alors, il a souligné que les étoiles sont très éloignées de la Terre et que nous ne sommes donc pas en mesure de remarquer les changements de position des étoiles. Mais ils doivent nécessairement être dus au mouvement de la Terre avec les étoiles dans l'espace.

Les astronomes n’ont pu observer de tels mouvements d’étoiles que trois siècles environ plus tard. Même si à cette époque il y avait des réalisations grand succès dans l'invention d'instruments d'observation du ciel et dans la précision des observations. Au milieu du XVIIIe siècle. les célèbres scientifiques Bradley (en Angleterre) et Lambert (en Allemagne) ont établi que les distances jusqu'aux étoiles les plus proches de nous sont plusieurs fois supérieures aux distances entre la Terre et la Terre. Mais ils n’ont jamais pu déterminer avec précision les distances jusqu’aux étoiles.

Pour la première fois dans l'histoire des sciences, V. Ya. Struve a mesuré. Il a mesuré les positions de Vega à plusieurs reprises et est arrivé à la conclusion que Vega se déplace selon un angle d'environ 1/4 de seconde d'arc en six mois. À un si petit angle par rapport à Vega, le diamètre de l'orbite terrestre devrait être visible - en d'autres termes, deux fois la distance de la Terre au Soleil, et cette distance elle-même est à un angle de 1/8 de seconde d'arc.

On sait qu'un cercle est divisé en 360 degrés par 60 minutes d'arc dans chaque degré, chaque minute par 60 secondes. Cela signifie qu'il y a 1 296 000 secondes d'arc dans un cercle.

Si le rayon de l'orbite terrestre depuis Véga forme un angle d'environ 1/8 de seconde, soit environ 1/10 000 000 de cercle (les astronomes appellent cet angle la parallaxe d'une étoile donnée), alors la distance à cette étoile est près de 250 000 milliards de kilomètres.

Naturellement, il n’est pas pratique d’utiliser de tels numéros. Généralement, dans de tels cas, les astronomes utilisent des unités de longueur plus grandes. Par exemple année-lumière. Il s'agit d'une brève description de la distance parcourue par un faisceau lumineux sur une période égale à une année terrestre à une vitesse d'environ 300 000 km/s. Une année-lumière équivaut à environ 9,5 billions de kilomètres. En bref, cela peut s'écrire comme suit : 9,5 x 10 à la puissance 12 de km.

Les astronomes utilisent également un autre système pour mesurer les distances aux étoiles. Si un cercle contient 1 296 000 secondes d’arc, alors un radian vaut 206 265 secondes d’arc (57°,3). Si le rayon de l'orbite terrestre était visible depuis un corps céleste sous un angle de 1 seconde de circonférence, cela indiquerait que la distance à un tel corps est 206 265 fois supérieure au rayon de l'orbite terrestre, et égale à environ 31 billions de kilomètres ou 374 années-lumière par année. Cette valeur est appelée seconde de parallaxe ou parsec.

Vega est située à une distance de 8 parsecs de nous, soit 26,5 Années lumière. Pour parcourir une telle distance, l'avion TU-154 aurait eu besoin de quarante millions d'années.

Véga est en effet une des étoiles relativement proches de nous, mais pas la plus proche. Depuis étoiles brillantes L'étoile la plus proche de nous est l'étoile alpha de la constellation du Centaure, invisible depuis le territoire russe. On peut la voir dans pays du sud. La lumière qui en découle nous parvient pendant 4,3 ans.

À ce jour, les distances jusqu'à plusieurs milliers d'étoiles ont été établies de cette manière.

Mais avec toute la précision atteinte par les astronomes dans la mesure des parallaxes stellaires, cette méthode n'est applicable que pour déterminer les distances par rapport à des étoiles relativement proches. Pour les étoiles lointaines, à des centaines, des milliers et des dizaines de milliers d'années-lumière de nous, cela ne convient pas : les angles s'avèrent si négligeables (centièmes et millièmes de seconde) qu'ils ne peuvent pas être mesurés. Les astronomes ont trouvé d'autres moyens assez fiables pour mesurer les distances d'étoiles plus éloignées. En conséquence, les distances exactes jusqu'à des dizaines de milliers d'étoiles individuelles sont désormais connues, et même jusqu'à des dizaines de milliers d'étoiles. plus La distance entre les étoiles peut être estimée approximativement.

Si les étoiles peuvent être vues à des distances inimaginables, elles doivent alors avoir une intensité lumineuse (luminosité) énorme. Les étoiles sont des soleils très loin de nous. Certains d'entre eux émettent beaucoup plus de lumière que nos énormes

Les anciens croyaient que toutes les étoiles étaient à la même distance de la Terre, attachées à une sphère de cristal. Dans les temps anciens, la Terre était considérée comme le centre fixe de l’Univers, autour duquel tournaient le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles. Nature corps célestesétait inconnu à cette époque, et seuls très peu de philosophes croyaient que les étoiles étaient en fait des soleils lointains.

Cette idée n'a commencé à se répandre qu'après l'apparition des enseignements de Copernic au XVIe siècle. Pour expliquer les irrégularités du mouvement des planètes dans le ciel, Copernic a suggéré qu'au centre de l'Univers se trouvait non pas la Terre, mais le Soleil, autour duquel tournaient les planètes. La Terre, ayant perdu son statut de centre, n'est devenue qu'une des planètes : désormais elle ne restait plus immobile, mais tournait autour du Soleil sur une orbite. Certains scientifiques ont alors eu l’idée de mesurer les distances jusqu’aux étoiles. La méthode qu’ils proposent s’appelle la méthode de parallaxe annuelle.

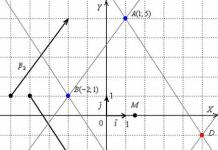

L'idée était simple et était la suivante. Si vous mesurez constamment la position d'une étoile dans le ciel, vous remarquerez comment l'étoile décrit de minuscules ellipses dans l'espace sur une période d'un an. Le déplacement de l'étoile devrait se produire en raison du mouvement de la Terre sur son orbite autour du Soleil, et sa magnitude sera d'autant plus grande que l'étoile est proche de nous. Connaissant l'ampleur de l'angle de déplacement, ou, en d'autres termes, la parallaxe de l'étoile, vous pouvez facilement trouver la distance à celle-ci en utilisant la formule D=a/sin(p), où a est le demi-grand axe de l'orbite terrestre. , et p est la valeur de parallaxe, mesurée en secondes d'arc.

Malgré la simplicité de la méthode, les scientifiques pendant longtemps Il n'était pas possible de détecter des parallaxes dans les étoiles. Certains considéraient cela comme une preuve que la théorie de Copernic était fausse, mais la plupart pensaient que les étoiles étaient tout simplement trop éloignées pour que l'on puisse espérer déterminer leur parallaxe.

Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec l'avènement d'une nouvelle génération de télescopes permettant de mesurer de très petits angles, que les scientifiques ont pu déterminer de manière fiable les distances de certaines étoiles. Le premier à mesurer la parallaxe fut le grand astronome russe, premier directeur de l'Observatoire Pulkovo, Vasily Yakovlevich Struve en 1837. En observant l'étoile Véga, il constata que sa parallaxe était de 0", 125. C’est un angle complètement insignifiant. Qu'il suffise de dire que sous cet angle, une personne sera visible à l'œil nu à une distance de 3000 kilomètres !

Il était désormais possible de calculer la distance jusqu'à cette étoile. Si la distance de la Terre au Soleil (a) est prise égale à 1, alors D=1/sin(0",125), ce qui est égal à 1650000. Cette figure montre combien de fois Vega est plus éloignée de la Terre que la Soleil. Il n'est pas pratique de mesurer des distances aussi colossales en kilomètres, c'est pourquoi les astronomes utilisent des parsecs. Un parsec est la distance à partir de laquelle le demi-grand axe de l'orbite terrestre, perpendiculaire à la ligne de visée, est visible sous un angle de 1". La distance en parsecs est égale à l'inverse de la parallaxe. Puisque la parallaxe de Vega n'est que de 1. /8 de seconde d'arc, la distance à l'étoile est de 8 parsecs.

C'est une très grande valeur. La lumière, se déplaçant à une vitesse de 300 000 km/s, parcourra cette distance en 26 ans. Cela signifie que la lumière que nous voyons depuis Véga a été émise par l’étoile il y a 26 ans !

Aujourd’hui, les scientifiques connaissent les parallaxes de plus de cent mille étoiles. La méthode de la parallaxe annuelle a permis aux astronomes de déterminer les distances exactes des étoiles dans un rayon d'environ une centaine de parsecs, soit 320 années-lumière, du Soleil. Les distances aux étoiles plus éloignées sont déterminées par d’autres méthodes indirectes. Mais ils reposent sur la même méthode de parallaxe annuelle.

Lorsque vous regardez le ciel par une nuit sombre et par temps clair, vous voyez de nombreuses étoiles. Cependant, presque toutes sont situées dans notre galaxie, la Voie Lactée. Même les plus lointaines que l’on puisse observer sans télescope se trouvent à moins de vingt mille années-lumière de la Terre. Cela peut sembler une distance gigantesque, mais l’espace est bien plus grand que notre environnement immédiat. C’est vraiment énorme, et c’est pourquoi il est incroyablement difficile pour les scientifiques d’étudier les étoiles en dehors de notre galaxie. L'astre le plus éloigné qui a été isolé de la lueur étrangère qui l'entoure se trouve à seulement 55 millions d'années-lumière de nous.

Réalisations scientifiques

Cependant, si les astronomes ont raison, ce record a été récemment battu. Selon un article publié en mars de cette année dans la revue Nature Astronomy, il a été réduit en miettes, emporté et piétiné. Il est allé vers une étoile qui se trouve, pensez-y, à 14 milliards d'années-lumière de nous ! Il convient de noter que les astronomes parviennent souvent à discerner des objets éloignés de notre planète. À l’aide de télescopes, ils peuvent observer les supernovae les plus brillantes à 10 milliards d’années-lumière. Cependant, les étoiles ordinaires ne peuvent pas être vues même à une distance des centaines de fois plus petite. Et ici, nous mentionnons pour la première fois la « lentille gravitationnelle ».

Ce phénomène se produit lorsque l’énorme masse d’une galaxie, ou même d’un amas de galaxies, plie, déforme et amplifie la lumière qui provient de son arrière-plan. Ce phénomène est possible du fait que de tels objets courbent en fait l'espace même qui les entoure. Les galaxies qui créent l’effet de lentille gravitationnelle « augmentent » leur luminosité en moyenne de 50 fois.

Étoiles lointaines

L’étoile en question se trouve aujourd’hui derrière un amas de galaxies à 6 milliards d’années-lumière et sa lumière a été amplifiée plus de 2 000 fois ! Dans les catalogues scientifiques, il est répertorié sous le nom MACS J1149 Lensed Star 1. Cependant, les scientifiques qui l'ont découvert lui ont également donné un nom non officiel : Icare. Merci beaucoup pour cela, c'est beaucoup plus pratique pour nous aussi.

Icare a été repéré tout à fait par hasard lorsque les chercheurs ont examiné des images de la supernova prises par le télescope spatial Hubble en 2016 et 2017. Non loin d'elle, ils remarquèrent une petite tache lumineuse. Sa luminosité a changé au fil du temps, mais pas du tout de la même manière que les supernovae. La palette de couleurs de la lumière provenant de cet objet est restée inchangée pendant plusieurs mois. Une analyse plus approfondie a montré que nous avons affaire à une supergéante bleue.

Ces étoiles sont beaucoup plus grosses, plus massives, plus chaudes que le Soleil et des centaines de milliers de fois plus brillantes. C’est un petit rappel que tout phénomène dans l’espace peut avoir des proportions véritablement cosmiques. Toutes les supergéantes bleues ont des caractéristiques similaires, donc en comparant la lumière d'Icare avec la lumière d'objets similaires dans notre galaxie, les astronomes ont pu calculer sa distance. Il s'est avéré que l'étoile a 9 milliards d'années et, en raison de l'expansion de l'Univers, elle brillait maintenant il y a 14 milliards d'années-lumière.

Comment Icare a-t-il réussi à agrandir son image 2000 fois alors que la valeur normale de lentille gravitationnelle n'est que de 50 ? La réponse est les microlentilles. Ce sont de petits objets situés à l’intérieur de grandes lentilles. Il peut s'agir d'étoiles individuelles qui fournissent une approximation supplémentaire de « l'image ». Des lentilles dans des lentilles. Cet effet ne dure pas longtemps car les microlentilles se déplacent constamment de la position souhaitée et y reviennent. Cependant, si nous prêtons une attention particulière à ce qui se passe, d’énormes opportunités s’offrent à nous. Grâce à la microlentille, les scientifiques ont même pu trouver des planètes en dehors de la Voie lactée !

Étoile la plus éloignée

Icare, en passant, peut être utile non seulement en tant que détenteur de records répertoriés dans le livre approprié. En étudiant comment l’effet de proximité l’affecte au fil du temps, les astronomes espèrent créer un modèle précis de la répartition de la matière dans un amas de galaxies « en lentille ». Cela inclut probablement la matière noire, que nous ne pouvons toujours pas trouver, examiner ou toucher, mais qui a un effet gravitationnel sur d'autres objets cosmiques. De cette manière, Icare peut nous aider à accroître considérablement notre connaissance de l’Univers. Eh bien, son ancien homonyme grec était également un personnage très positif, même s'il n'est jamais devenu détenteur de record, quels que soient ses efforts. Nous espérons que notre Icare ne déshonorera pas son glorieux nom.