Les premières tentatives pour expliquer la nature des émotions sont apparues dans la Chine ancienne. La composante mentale d'une personne était exprimée dans la Chine ancienne dans le concept de xin - « cœur ». Cependant, les Chinois n’adhèrent pas à une conception strictement centrée sur le cœur de la psyché. Il y avait aussi l'idée que le cœur était l'un des organes de tout l'organisme, ce qui correspondait à certains corrélats mentaux. Le cœur n’est que le plus important d’entre eux ; en lui, comme dans le « noyau » de l’organisme, se concentrent les interactions mentales qui en résultent, déterminant leur direction générale et leur structure. Par conséquent, dans la langue chinoise, de nombreux caractères désignant des catégories émotionnelles contiennent le caractère « cœur ». Les Chinois considéraient l’être humain comme une partie du cosmos, comme un organisme dans un organisme. On croyait que la structure mentale du corps humain avait le même nombre de niveaux structurels que l’ensemble du cosmos ; les états internes d’une personne étaient déterminés par ses relations avec le monde extérieur.

Une théorie plus récente et scientifiquement fondée appartient à Charles Darwin. Après avoir publié le livre « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux » en 1872, Charles Darwin a montré le chemin évolutif du développement des émotions et a étayé l'origine de leurs manifestations physiologiques. L'essence de ses idées est que les émotions sont soit utiles, soit ne représentent que des vestiges (rudiments) de diverses réactions opportunes développées au cours du processus d'évolution dans la lutte pour l'existence. Une personne en colère rougit, respire fort et serre les poings car dans l'histoire primitive, toute colère conduisait les gens à se battre, ce qui nécessitait de vigoureuses contractions musculaires et, par conséquent, une respiration et une circulation sanguine accrues, assurant ainsi le travail musculaire. Il expliquait la transpiration des mains par le fait que chez les ancêtres simiesques de l'homme, cette réaction en cas de danger permettait de saisir plus facilement les branches des arbres.

Théories biologiques de l'émotion

Le concept d’« émotions » est apparu en psychologie au début du XIXe siècle. La théorie des émotions a été proposée indépendamment l'une de l'autre par le philosophe et psychologue américain W. James et le médecin danois J.G. Lange. Cette théorie affirme que l'émergence d'émotions est causée par des changements provoqués par des influences externes à la fois dans la sphère motrice volontaire et dans la sphère des actes involontaires d'activité cardiaque, vasculaire et sécrétoire. L'ensemble des sensations associées à ces changements est une expérience émotionnelle. Selon James : « Nous sommes tristes parce que nous pleurons ; Nous avons peur parce que nous tremblons, nous nous réjouissons parce que nous rions.

Si James associait les émotions à un large éventail de changements périphériques, alors Lange les associait uniquement au système vasculo-moteur : l'état d'innervation et la lumière des vaisseaux sanguins. Ainsi, les changements organiques périphériques, qui étaient généralement considérés comme une conséquence des émotions, en étaient la cause. La théorie des émotions de James-Lange était une tentative de transformer les émotions en un objet accessible à l'étude naturelle. Cependant, en associant les émotions exclusivement aux changements corporels, elle les a transférés dans la catégorie des phénomènes sans rapport avec les besoins et les motivations, privant les émotions de leur sens adaptatif et de leur fonction régulatrice. Le problème de la régulation volontaire des émotions a été interprété de manière simplifiée : on pensait que les émotions indésirables, par exemple la colère, pouvaient être supprimées si l'on effectuait délibérément des actions caractéristiques des émotions positives.

Ces théories ont jeté les bases de la construction d'un certain nombre de théories métaphysiques dans la doctrine des émotions. À cet égard, la théorie de James et Lange constituait un pas en arrière par rapport aux travaux de Darwin et à l'orientation qui en découlait directement.

Les principales objections avancées en psychologie à la théorie de James-Lange sur les émotions concernent la compréhension mécaniste des émotions comme un ensemble de sensations provoquées par des changements périphériques et l'explication de la nature des sentiments supérieurs. La critique de la théorie des émotions de James-Lange par les physiologistes (C.S. Sherrington, W. Cannon, etc.) s'appuie sur des données obtenues lors d'expériences sur des animaux. Les principaux indiquent que les mêmes changements périphériques se produisent dans diverses émotions, ainsi que dans des conditions non associées aux émotions. L.S. Vygotsky a critiqué cette théorie pour opposer les émotions élémentaires « inférieures », provoquées par des changements dans le corps, avec des expériences « supérieures », véritablement humaines (esthétiques, intellectuelles, morales, etc.), censées n'avoir aucun fondement matériel.

La théorie psychoorganique des émotions (comme on peut appeler conventionnellement le concept de James-Lange) a été développée davantage sous l'influence d'études électrophysiologiques du cerveau. Sur cette base, la théorie de l'activation de Lindsay-Hebb est née. Selon cette théorie, les états émotionnels sont déterminés par l’influence de la formation réticulaire de la partie inférieure du tronc cérébral. Les émotions résultent de la perturbation et du rétablissement de l'équilibre dans les structures correspondantes du système nerveux central. La théorie de l'activation est basée sur les principes de base suivants : - L'image électroencéphalographique du cerveau qui apparaît lors des émotions est une expression de ce qu'on appelle le « complexe d'activation » associé à l'activité de la formation réticulaire. Le travail de la formation réticulaire détermine de nombreux paramètres dynamiques des états émotionnels : leur force, leur durée, leur variabilité et bien d'autres.

Théorie psychanalytique

La psychanalyse prête attention à la composante énergétique des processus mentaux, en considérant à cet égard la sphère émotionnelle. Malgré le fait que la version abstraite proposée de l'interprétation des émotions n'avait pas grand-chose à voir avec l'organisation du cerveau, elle a ensuite attiré l'attention de nombreux chercheurs qui se sont penchés sur ce problème. Selon Sigmund Freud, l’inconscient est la source d’un excès d’énergie, qu’il définit comme la libido. Le contenu structurel de la libido est déterminé par une situation conflictuelle survenue dans le passé et est crypté au niveau instinctif. Il est à noter que les faits indiquant la plasticité prononcée du système nerveux concordent peu avec l'idée d'un conflit « en conserve », sans compter que le sens biologique est peu visible dans cette hypothèse. Au fil du temps, la psychanalyse est arrivée à la conclusion que l'énergie de « l'inconscient » n'est pas stockée dans les structures du cerveau comme un « défaut de développement », mais est une conséquence de l'apparition d'un excès d'énergie dans le système nerveux, en conséquence d'adaptation imparfaite de l'individu à la société. Par exemple, A. Adler pensait que la plupart des enfants ont initialement un sentiment de leur propre imperfection, par rapport aux « adultes tout-puissants », ce qui conduit à la formation d'un complexe d'infériorité. Le développement personnel, selon Adler, dépend de la manière dont ce complexe sera compensé. Dans les cas pathologiques, une personne peut tenter de compenser son complexe d’infériorité en recherchant le pouvoir sur les autres.

Théorie de l'activation

La théorie est basée sur les travaux de Giuseppe Moruzzi et Horace Magone, qui ont montré la présence d'un système non spécifique dans le tronc cérébral capable d'activer le cortex cérébral. Des études ultérieures ont établi la présence d'un système activateur non spécifique dans le thalamus et la participation du système striopallidal dans la régulation du niveau d'activité. Étant donné que ces formations fournissent la force et l'intensité des processus se produisant dans le cerveau, aident le corps à s'adapter à son environnement et que les parties individuelles de ce système sont en relation réciproque, on a supposé que les émotions sont l'équivalent sensoriel du système d'activation du cerveau. . Donald Olding Hebb a analysé l'image électroencéphalographique du cerveau en relation avec l'activité de la formation réticulaire et a montré que son activité est en corrélation avec la force, la durée et la qualité de l'expérience émotionnelle. Hebb a exprimé ses idées graphiquement et a montré que pour obtenir un résultat réussi d'une activité, une personne a besoin d'un niveau d'excitation émotionnelle optimal et moyen. Cette théorie complétait les idées existantes sur le lien entre les émotions, le comportement et les réactions autonomes, montrant leur lien avec le système d'activation du cerveau.

Théorie à deux facteurs

La théorie à deux facteurs des émotions est associée au nom du psychologue social américain Stanley Schechter (1962) ; elle affirme que l'apparition des sentiments peut être représentée en fonction de l'excitation physiologique (la composante quantitative de l'émotion) et de la « composante quantitative » correspondante de l'émotion. »interprétation de cet éveil (la composante qualitative). Selon cette théorie, « les produits du processus cognitif sont utilisés pour interpréter la signification des réactions physiologiques aux événements extérieurs ». Malgré le fait que déjà en 1924 « La théorie à deux composantes de l'émotion » de Gregory Maranon a été publiée, et après cela, même avant Schechter, des modèles similaires de l'émergence des émotions ont été publiés, par exemple par Russell (1927) et Duffy (1941), c'était encore la théorie de Schechter, qui a eu une énorme influence sur la psychologie au cours des 20 années suivantes en raison du fait qu'elle était basée sur des conceptions expérimentales (qui servent également de preuve de l'attribution causale), et a ainsi poussé encore et encore pour tenter de mener une réplication complète de l’étude.

Par la suite, l'étude de Schechter-Singer a été de plus en plus systématiquement critiquée, ce qui a donné lieu à un certain nombre d'expériences ultérieures (principalement sur l'attribution causale) et d'études de réplication complètes (dont Marshall et Philip Zimbardo, Valins), qui ont néanmoins échoué même collectivement à reproduire les résultats obtenus. dans l’étude Schechter-Singer.

La théorie des deux facteurs a apporté d’importantes contributions à la psychologie de l’émotion, même si la thèse selon laquelle l’excitation physiologique est suffisante pour que l’émotion surgisse ne peut plus tenir. Il a fourni des modèles explicatifs, notamment pour les attaques de panique, et a encouragé les scientifiques à se concentrer sur le paradigme de recherche cognitivo-physiologique. En 1966, le psychologue Stuart Valins a modifié la théorie des émotions à deux facteurs. Il a mené des recherches sur la sensation de changements physiologiques conscients lorsqu'une réponse émotionnelle s'actualise (connue sous le nom d'effet Valins).

Théorie biologique des émotions développée par P.K. Anokhin, explique l'émergence d'émotions positives (négatives) par le fait que le substrat nerveux des émotions est activé au moment où une coïncidence (inadéquation) de l'accepteur d'action est détectée, comme modèle afférent des résultats attendus, d'une part , et signaler l’effet réellement obtenu, d’autre part.

Théorie du besoin d'information sur les émotions

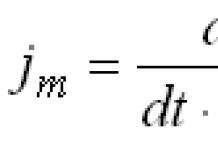

La théorie des émotions sur le besoin d'information de Pavel Vasilievich Simonov développe l'idée de Piotr Kuzmich Anokhin selon laquelle la qualité de l'émotion doit être considérée du point de vue de l'efficacité du comportement. Toute la diversité sensorielle des émotions se résume à la capacité d'évaluer rapidement la possibilité ou l'impossibilité d'agir activement, c'est-à-dire qu'elle est indirectement liée au système d'activation du cerveau. L'émotion est présentée comme une certaine force qui contrôle le programme d'actions correspondant et dans laquelle s'enregistre la qualité de ce programme. Du point de vue de cette théorie, on suppose que « …une émotion est le reflet par le cerveau des humains et des animaux de tout besoin réel (sa qualité et son ampleur) et de la probabilité (possibilité) de sa satisfaction, qui le cerveau évalue sur la base de l’expérience individuelle génétique et acquise antérieurement. Cette affirmation peut être représentée sous forme de formule :

E = P (Est - Dans),

où E est l'émotion (sa force, sa qualité et son signe) ; P - force et qualité du besoin actuel ; (In - Is) - évaluation de la probabilité (possibilité) de satisfaire un besoin donné, sur la base de l'expérience innée (génétique) et acquise ; In - des informations sur les moyens prévus comme nécessaires pour satisfaire le besoin existant ; IS - informations sur les fonds dont dispose une personne à un moment donné.

Il ressort clairement de la formule que lorsque Is>In l'émotion acquiert un signe positif, et lorsque Is<Ин - отрицательный.

Théorie de la dissonance cognitive

Dans le contexte de la théorie de la dissonance cognitive de Leon Festinger, l'émotion est considérée comme un processus dont la qualité est déterminée par la cohérence des systèmes en interaction. Une expérience émotionnelle positive apparaît lorsque le plan d’action mis en œuvre ne rencontre pas d’obstacles en cours de route. Les émotions négatives sont associées à un écart entre l'activité actuelle et le résultat attendu. La dissonance, un écart entre les résultats attendus et réels de l'activité, suggère l'existence de deux états émotionnels principaux directement liés à l'efficacité de l'activité cognitive, à la construction de plans d'activité et à leur mise en œuvre. Cette compréhension des émotions, limitée à une explication de leur composante positive ou négative, montre de manière unilatérale la nature des émotions en tant que système de signalisation répondant à la qualité des programmes comportementaux et voile le côté actif et énergétique des émotions, ainsi que leur diversité qualitative. Dans le même temps, cette théorie met l'accent sur la dépendance du signe des émotions sur la qualité du programme d'action, et non sur la qualité de la sensation émotionnelle.

Agence fédérale pour l'éducation de la Fédération de Russie

Établissement d'enseignement public d'enseignement professionnel supérieur

Université d'État de Toula

Département de psychologie

Travaux de cours

en psychologie

"Théories des émotions"

Complété par l'étudiant gr. 430481 :

Rodicheva A.S.

Vérifié par le professeur :

Matsuk M.A.

Toula 2009.

Introduction.

1. La première tentative d'expliquer la nature des émotions

2. La théorie de Charles Darwin

3. Théorie biologique des émotions

4. La théorie psychanalytique de Freud

5. Théorie motivationnelle des émotions R.U. Lipéra

6. Théories cognitives de l'émotion

7. La théorie de l’adaptation de Plutchik

8. La théorie des émotions différentielles K.E. Ézard

9. Théorie P.V. Simonova

10. Théorie d'A.N. Léontiev

Bibliographie

Introduction

Nous vivons tous constamment des émotions différentes : joie, tristesse, tristesse, etc. La classe des émotions comprend également les sentiments, les affects, les passions et le stress. Les émotions nous aident à mieux nous comprendre. Les personnes appartenant à différentes nations sont capables de percevoir avec précision les expressions faciales humaines. Cela prouve le fait que cela prouve la nature innée des émotions. Mais, malgré le fait que les émotions nous accompagnent constamment tout au long de la vie, peu de gens savent pourquoi, à un moment donné, nous réagissons d'une manière et pas d'une autre à tel ou tel événement. Essayons de retracer le développement des théories psychologiques des émotions. Les théories purement psychologiques des émotions qui n’abordent pas les problèmes physiologiques et autres problèmes connexes n’existent pas réellement, et des idées tirées de différents domaines de la recherche scientifique coexistent généralement dans les théories des émotions. Ce n'est pas accidentel, car l'émotion en tant que phénomène psychologique est difficile à séparer des processus se produisant dans le corps, et souvent les caractéristiques psychologiques et physiologiques des états émotionnels non seulement s'accompagnent, mais servent d'explication les unes aux autres. En outre, un certain nombre de questions théoriques, par exemple la question de la classification et des paramètres de base des états émotionnels, ne peuvent être résolues sans se référer aux corrélats physiologiques des émotions. Chaque état émotionnel s’accompagne de nombreux changements physiologiques dans le corps. Tout au long de l'histoire du développement de ce domaine de la connaissance psychologique, des tentatives ont été faites à plusieurs reprises pour relier les changements physiologiques du corps à certaines émotions et pour montrer que les complexes de signes organiques accompagnant divers processus émotionnels sont réellement différents.

1. La première tentative d'expliquer la nature des émotions

Les anciens enseignements chinois sur les phénomènes mentaux ont été construits sur la base d'idées organiques apparues dans la société tribale et, sous une forme ou une autre, ont continué à exister dans la mentalité traditionnelle. Les Chinois considéraient l’être humain comme une partie du cosmos, comme un organisme dans un organisme. On croyait que la structure mentale du corps humain avait le même nombre de niveaux structurels que l'ensemble du cosmos, que les états internes d'une personne étaient déterminés par ses relations avec le monde extérieur et que certains phénomènes mentaux résonnaient avec ce qui se passait dans le monde. plans correspondants de l’univers.

La composante mentale d'une personne était exprimée dans la Chine ancienne dans le concept de xin - « cœur ». Cependant, les Chinois n’adhèrent pas à une conception strictement centrée sur le cœur de la psyché. Il y avait aussi l'idée que le cœur était l'un des organes de tout l'organisme, ce qui correspondait à certains corrélats mentaux. Le cœur n’est que le plus important d’entre eux ; en lui, comme dans le « noyau » de l’organisme, se concentrent les interactions mentales qui en résultent, déterminant leur direction générale et leur structure. Par conséquent, dans la langue chinoise, de nombreux caractères désignant des catégories émotionnelles contiennent le caractère « cœur ».

Le hiéroglyphe qin, qui désigne la sphère sensorielle-émotionnelle d'une personne, possède également ce déterminant sémantique. La manifestation extrême des émotions, l'efficacité, sont les « passions, désirs », désignés par le hiéroglyphe yu, qui a une double orthographe – avec et sans « cœur ».

Ces concepts sensoriels-émotionnels s'opposent souvent au concept de xing (« essence, nature, nature, caractère [d'une personne] »), également désigné par un hiéroglyphe qui contient le signe « cœur ». Ce dernier suggère que cette opposition n’est pas ontologique et s’effectue sur une base unique. Le contraste entre « essence » (nature-péché) et « sensualité » (émotions-qing, désirs - yu) est « ce qui se trouve sur le cœur », ou plus précisément ce qui se passe dans l’organisme mental, considéré dans le contexte de la fonction structurante du cœur.

La relation spécifique entre la « nature » humaine et les « désirs » est discutée dans « Li Ji » (« Notes sur le rituel ») dans le chapitre « Yue Ji » (« Notes sur la musique »). De par son origine, la « nature » humaine est sans émotion, « pure » de toutes passions. Ils surviennent chez une personne lorsqu'elle entre en contact avec des objets du monde extérieur au cours du processus de connaissance de ceux-ci. Alors la paix de la « nature » est perturbée, elle commence à bouger et des sentiments « d’amour, d’attraction » et de « haine, dégoût » surgissent. Ces sentiments peuvent être si forts que sous leur influence, une personne peut perdre la pureté originelle de sa nature et suivre le chemin du vice.

Malgré le fait que la « nature » soit donnée à une personne par le Ciel, par rapport au monde extérieur, lorsqu'il s'agit de perception de la réalité environnante, elle agit comme un principe passif, yin. Étant « gâtée » par la présence de passions néfastes, la « nature » devient un principe actif, yang, cause de « tous les actes obscènes ».

Une relation similaire entre l'essence naturelle de l'homme et sa sphère sensorielle-émotionnelle est donnée dans « Xunzi ». La principale différence est que ce texte donne une vision plus optimiste de la signification des manifestations sensorielles dans la vie humaine. Si vous avez une « compréhension sincère », les sentiments vous permettent de naviguer dans le monde qui vous entoure et de mener des activités appropriées.

Il est important de souligner que dans « Li Chi » et « Xun Tzu », les phénomènes mentaux sont considérés comme le produit de la relation entre la « nature » de l'homme et les « choses » du monde extérieur, c'est-à-dire comme quelque chose de médiateur dans leurs interactions. Cela permet d'appliquer le schéma des relations sujet-objet, qui a été utilisé pour clarifier les significations des trigrammes et des vertus-de, lors de la reconstruction de l'ancienne théorie chinoise des émotions. Dans le même temps, nous devons nous rappeler que la « nature » de l’homme en tant que sujet n’est pas hypostasié par les anciens Chinois, mais représente seulement un état plus profond de l’organisme mental que l’émotivité.

Cette approche vise à montrer que la structure de la sphère sensorielle-émotionnelle dans la théorie chinoise ancienne est décrite par des trigrammes. L’idéal serait de trouver une liste d’émotions en corrélation avec les huit trigrammes. Mais cela n’existe pas. Cependant, même dans des listes hétérogènes d'émotions dispersées dans différents textes, leur systématicité originelle est visible, sur la base de laquelle il est possible de reconstruire un ensemble de base d'émotions qui n'est pas inférieur dans son harmonie aux théories ultérieures des émotions.

2. La théorie de Charles Darwin

Une théorie plus récente et scientifiquement fondée appartient à Charles Darwin. Après avoir publié le livre « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux » en 1872, Charles Darwin a montré le chemin évolutif du développement des émotions et a étayé l'origine de leurs manifestations physiologiques. L'essence de ses idées est que les émotions sont soit utiles, soit ne représentent que des vestiges (rudiments) de diverses réactions opportunes développées au cours du processus d'évolution dans la lutte pour l'existence. Une personne en colère rougit, respire fort et serre les poings car dans l'histoire primitive, toute colère conduisait les gens à se battre, ce qui nécessitait de vigoureuses contractions musculaires et, par conséquent, une respiration et une circulation sanguine accrues, assurant ainsi le travail musculaire. Il expliquait la transpiration des mains par le fait que chez les ancêtres simiesques de l'homme, cette réaction en cas de danger permettait de saisir plus facilement les branches des arbres.

Ainsi, Darwin a prouvé que dans le développement et la manifestation des émotions, il n'existe pas de fossé infranchissable entre les humains et les animaux. Il a notamment montré que les anthropoïdes et les enfants nés aveugles ont beaucoup de points communs dans l’expression externe des émotions.

3. Théories biologiques des émotions

Théorie P.K. Anokhina.

Anokhin considérait les états émotionnels « comme un fait naturel de la nature, comme un produit de l’évolution, comme un facteur d’adaptation dans la vie du monde animal ». Ce faisant, il s’est appuyé sur la théorie de l’évolution de Charles Darwin. Il a fait valoir que la question se résume uniquement à quelle est, en fait, l'utilité biologique et physiologique des émotions dans la mise en œuvre des fonctions corporelles. Anokhin a soutenu qu'au cours du processus d'évolution, les sensations émotionnelles se sont ancrées comme une sorte d'outil qui maintient le processus dans ses limites optimales. Ainsi, les émotions préviennent le caractère destructeur du déficit et l’information excessive sur les facteurs de la vie du corps.

L'essence de sa théorie biologique est qu'elle affirme qu'un état émotionnel positif, quel que soit le besoin, ne survient que si les informations sur l'action entreprise reflètent toutes les composantes du résultat positif.

La théorie de Duffy.

Duffy s'appuyait sur les enseignements de Wundt et Spencer et croyait que tout comportement humain pouvait être expliqué en utilisant les termes d'un « phénomène unique » : l'excitation organique. Duffy a également soutenu que le comportement ne peut changer que par rapport à deux vecteurs : la direction et l'intensité.

La directionnalité est la sélectivité d'une réponse basée sur les attentes, les objectifs et les relations de l'organisme avec son environnement (stimuli perçus émanant de l'environnement). Selon le sens de la situation (motivante, menaçante), l'individu peut soit y obéir, soit l'éviter. L'intensité est une conséquence de l'excitabilité générale du corps, de la mobilisation de l'énergie.

La théorie biologique des émotions (P.K. Anokhin) postule : positif

les émotions surviennent en relation avec l'obtention d'un résultat réussi et la consolidation

représentent l’acte comportemental conduisant à ce résultat. Négatif

les émotions inhibent les actes comportementaux infructueux et dirigent le corps vers

recherche de nouvelles actions adaptatives.

La théorie de l'information sur les émotions (P.V. Simonov) déclare : « L'émotion est

réflexion par le cerveau de la force du besoin et des résultats cognitifs probables

des tatouages qui s'expriment dans trois formes de pensée.

Les formes de pensée sont : 1) le jugement ; 2) inférence ; 3) Je comprends

cravate. Les modèles de relations entre ces formes de pensée sont étudiés

la logique dit. En étudiant les formes de pensée, la logique s'abstient du concret

le contenu des pensées contenues dans ces formes, il établit des

lois et principes pour atteindre la vérité des connaissances dérivées

à partir d’autres connaissances fiables. Modèles d'études de psychologie

pensée créative menant à de nouveaux résultats cognitifs,

à la découverte de nouvelles connaissances.

Selon le contenu prédominant, l'activité mentale est une sous-section

tombe sur : 1) pratique ; 2) artistique et 3) scientifique.

L'unité structurelle de la pensée pratique est l'action, et

signal de l'unité de communication.

Dans la pensée artistique, l'unité structurelle est l'image, et

symbole de l'unité de communication. Dans la pensée scientifique, en conséquence

concept et signe.

L'activité mentale peut être exercée à travers divers

procédures opérationnelles finales.

La pensée algorithmique est réalisée conformément aux directives

une séquence définie d'opérations élémentaires nécessaires à la résolution

résoudre des problèmes de cette classe.

Pensée heuristique - solution créative de problèmes non standard.

Pensée discursive (rationnelle) Pensée rationnelle

personnage, basé sur un système d'inférences, ayant un suiveur

un certain nombre de liens logiques dont chacun est déterminé par le précédent

et détermine le lien suivant. La pensée discursive conduit à

connaissances inférentielles.

Dans le développement historique de la pensée et dans le développement de la pensée de l’enfant, une fois

Il existe trois étapes successives de types de pensée : 1) visuellement

efficace (sensorimoteur); 2) visuel ; 3) abstrait

rhétique.

Se déroulant selon des lois générales, la pensée de différentes personnes diffère dans

caractéristiques individuelles : degré d'indépendance, criticité,

consistance, flexibilité, profondeur et vitesse, différents ratios

analyse et synthèse pensée analytique ou synthétique en

diviser.

Schémas généraux de pensée

La pensée est l'interaction continue d'un sujet pensant avec

objet de connaissance. Cette interaction est toujours réalisée afin de

résoudre un problème, elle s'appuie sur l'analyse et la synthèse et sur la

aboutit à une nouvelle généralisation. Ainsi, on peut considérer

que la problématique, l'analyse, la synthèse et la généralisation sont des phénomènes psychosociaux courants

schémas logiques de pensée.

Pensée problématique. La réflexion surgit toujours en lien avec une décision

n'importe quel problème, et le problème lui-même découle d'une situation problématique.

Une situation problématique est une circonstance dans laquelle une personne

rencontre quelque chose de nouveau, d'incompréhensible du point de vue des connaissances existantes

New York. Cette situation se caractérise par l'émergence d'un certain

barrière tive, difficultés qui doivent être surmontées pour atteindre

j'étais en train de réfléchir. Dans des situations problématiques, de tels objectifs se posent toujours pour

la réalisation de laquelle les moyens, méthodes et connaissances disponibles s'avèrent être

pas assez.

Lorsqu'il est confronté à des faits criminels, l'enquêteur est généralement confronté à

avec une situation problématique. Dans un premier temps, il dispose

juste quelques faits qui encouragent la recherche, mais qui sont insuffisants

précis pour résoudre un crime.

Un problème est un type particulier de question dont la réponse ne contient pas

vit dans notre expérience et nos connaissances et nécessite donc une pratique appropriée

actions pratiques et théoriques. Le problème concentre notre attention

manie d'insuffisance ou d'absence de connaissances (c'est la connaissance de l'ignorance

NI).

Le problème est la prise de conscience de la nécessité de nouvelles connaissances. Aucun

l'activité mentale est la solution au problème. Par exemple, résoudre

tâche d'une manière qui nous est connue, nous effectuons une activité mentale

ity, mais nous ne résolvons pas le problème. Connaissance, découverte de nouveau, encore inconnu

les aspects connus d'un objet se réalisent toujours à travers des relations, des relations mutuelles

connexions dans lesquelles ces propriétés se manifestent.

Penser est la connaissance de ce qui n'est pas donné directement, mais qui se trouve

est donné dans un certain rapport à ce qui est donné.

Interaction entre analyse et synthèse. Chaque acte de pensée, chaque pensée

les opérations littérales sont basées sur l’analyse et la synthèse. Comme on le sait, les bases

Le principe principal de l'activité nerveuse supérieure est le principe de l'analyse et

la synthèse. La pensée en fonction du cerveau repose également sur ce principe.

Toutes les étapes du processus de réflexion sont basées sur l'analyse et la synthèse.

Toute recherche de réponse à une question nécessite une analyse et une synthèse

leurs diverses connexions (dérivées de l'analyse et de la synthèse par le mental)

les opérations sont l’abstraction et la généralisation).

Analyse - identifier les aspects de l'objet qui sont essentiels à la réutilisation

résoudre ce problème ; c'est l'identification de la structure de l'objet étudié, sa

structures, décomposant un phénomène complexe en éléments simples, séparant

essentiel du non essentiel.

L'analyse donne une réponse à la question : quelle partie du tout a un certain

de nouveaux signes. Par exemple, lors de l'analyse des traces d'un crime, un enquêteur

ne met en évidence que ceux qui ont une valeur probante.

Les résultats de l'analyse sont combinés et synthétisés.

La synthèse est une combinaison d'éléments, de parties, de parties basées sur les principes établis.

identification de liens entre eux qui sont significatifs à un certain égard.

Le principal mécanisme de la pensée, son schéma général, est

analyse par synthèse : identifier de nouvelles propriétés dans un objet (analyse) osu

se réalise grâce à sa corrélation (synthèse) avec d'autres objets. En pro

Dans le processus de réflexion, l'objet de connaissance est constamment inclus dans de nouvelles connexions

et à cause de cela, il apparaît dans des qualités toujours nouvelles qui sont enregistrées dans

de nouveaux concepts ; de l'objet, ainsi, tout est retiré

Nouveau contenu; c'est comme s'il se retournait différemment à chaque fois

côté, de nouvelles propriétés s'y révèlent.

L'analyse et la synthèse, se transformant mutuellement, fournissent une

mouvement saccadé de la pensée vers une connaissance de plus en plus profonde de l'essence

phénomènes. Le processus de cognition commence par la synthèse primaire de la perception

tout indivis (phénomène, situation). En outre, sur la base de l'analyse

une synthèse secondaire est effectuée. De nouvelles connaissances sont acquises à ce sujet

ferraille, et cet ensemble connu sert à nouveau de base à d'autres

analyse approfondie, etc.

L'analyse est l'identification de telles propriétés (côtés) d'un objet qui ont

essentiel pour une synthèse et une généralisation ultérieures. Où

des schémas de pensée tels que la sélectivité des élections apparaissent

identification séparée des côtés unidimensionnels d'un objet et réflexivité

contrôle sur le cours du processus de pensée (le raisonnement d’une personne avec

soi-même), auto-évaluation de la réflexion à soi-même. Lors de l'analyse

événements, un type particulier de pensée analytique apparaît

niya anticipation anticipation de l'apparition possible de nouveaux événements

ty, prévoyant les résultats possibles de certaines actions. Méthode

la capacité d'imaginer des scénarios possibles pour le développement d'événements, des voies possibles

résoudre le problème de la pensée divergente.

Généralisation de la pensée. La réflexion s'effectue dans le but de connaître ceux

ou d'autres propriétés essentielles d'un objet, afin d'acquérir des connaissances. Su

un bien immobilier est toujours commun à un groupe donné d'objets homogènes

objets (mais toutes les propriétés générales ne sont pas essentielles). À la décision

Lors de l'étude d'une tâche spécifique, nous utilisons des connaissances généralisées, générales

règles.

Dans le processus de réflexion, l'individu est toujours considéré comme concret

expression du général.

Émotions - classe spéciale états psychologiques subjectifs, se reflétant sous la forme d'expériences directes le rapport de l'homme au monde. Ils sont inclus dans tous les processus mentaux et états humains. Toute manifestation de son activité s'accompagne d'expériences émotionnelles.

Classifications des états émotionnels.

Les états émotionnels ont des manifestations très diverses. Par intensité et durée Ils peuvent être long terme, Mais faible(tristesse), ou fort, Mais court terme(joie). Selon l'expérience subjective: sur Émotions positives liés à la satisfaction des besoins vitaux d’une personne et donc au plaisir, et émotions négatives, associé à l’insatisfaction des besoins vitaux et donc provoquant l’insatisfaction.

Selon le contenu, les émotions peuvent être classées en simple Et complexe en fonction du niveau de besoins satisfaits chez une personne. Les plus simples incluent la colère, la peur, la joie, le chagrin, l'envie, la jalousie ; les plus complexes incluent le sentiment moral, le sentiment esthétique, le sentiment de patriotisme, etc. selon la forme du flux tous les états émotionnels sont divisés en ton sensuel, humeur, émotions, affect, stress, frustration, passion, sentiments supérieurs.

Affecter.

Dans des conditions critiques, lorsque le sujet est incapable de trouver un moyen rapide de sortir d'une situation dangereuse, un type particulier de processus émotionnels apparaît : l'affect. C'est la réponse émotionnelle la plus puissante considérée . Affecter - état émotionnel fort et à court terme, accompagné de manifestations motrices prononcées et de modifications des fonctions des organes internes. Une caractéristique distinctive de l'affect est l'affaiblissement du contrôle conscient, l'étroitesse de la conscience. En règle générale, les affects interfèrent avec l'organisation normale du comportement et sa rationalité. Dans le même temps, la pensée change, une personne perd la capacité de prévoir les résultats de ses actions. Dans la passion, une personne semble perdre la tête, ses actes sont déraisonnables, commis sans tenir compte de la situation. En perdant le pouvoir sur elle-même, une personne semble se consacrer entièrement à l'expérience.

Émotions- Ce expérience immédiate et temporaire d'un certain sentiment. Ainsi, par exemple, le sentiment d’amour pour le football n’est pas une émotion. Les émotions seront représentées au stade par l'état d'admiration qu'un supporter éprouve en regardant un bon match d'athlètes ou par l'émotion d'indignation, l'indignation lorsqu'un match est paresseux ou un arbitrage inexpérimenté. Les émotions fondamentales et fondamentales comprennent plaisir, joie, souffrance, surprise, dégoût, colère, mépris, honte, intérêt, peur.

Du point de vue de l'influence sur l'activité humaine, les émotions sont divisées en sthénique et asthénique. Les émotions sthéniques (ou « hypersthéniques ») comprennent l'euphorie, la manie, la colère, l'anxiété ; parmi les « asthéniques » se trouvent la tristesse, la mélancolie, l'apathie, la peur. La forme d’expérience émotionnelle la plus ancienne, la plus simple et la plus répandue parmi les êtres vivants est plaisir reçu de la satisfaction des besoins organiques (ou mécontentement associée à l’insatisfaction des besoins biologiques).

Moralité (morale) sont appelés sentiments ressentis par les personnes lorsqu'elles perçoivent les phénomènes de la réalité et comparent ces phénomènes avec les normes développées par la société. Les normes morales dépendent des traditions, des coutumes, de la religion et de l'idéologie dominante acceptée dans la société.

Sentiments intellectuels appelé expériences qui surviennent au cours du processus de l’activité cognitive humaine. Les sentiments intellectuels comprennent la surprise, la curiosité, la curiosité, un sentiment de doute sur la justesse d'une décision, etc. Le succès ou l'échec, la facilité ou la difficulté de l'activité mentale provoquent toute une gamme d'expériences chez une personne.

Sentiments esthétiques représenter l'attitude émotionnelle d'une personne envers la beauté dans la nature, dans la vie et dans l'art. Une personne éprouve des sentiments esthétiques lorsqu'elle perçoit des œuvres de fiction, de musique, de beaux-arts, de théâtre et d'autres types d'art. Une forme particulière d'expérience est représentée par des sentiments plus élevés. Les sentiments sont des formations personnelles. Ils caractérisent une personne socialement et psychologiquement. Les émotions se manifestent relativement faiblement dans le comportement extérieur, parfois de l'extérieur elles sont complètement invisibles pour un étranger. Eux, accompagnant l'un ou l'autre acte comportemental, ne sont pas toujours conscients, bien que tout comportement soit associé à des émotions, puisqu'il vise à satisfaire un besoin. Au contraire, les sentiments d’une personne sont extérieurement très perceptibles.

Humeur.

L'humeur est comprise un état émotionnel général qui colore pendant longtemps tout comportement humain. L'humeur est une réaction émotionnelle non pas aux événements immédiats, mais à leur signification pour une personne dans le contexte de ses projets de vie généraux. Il ne s’agit pas d’une expérience spéciale liée à un événement particulier, mais d’un état général diffus. L'ambiance est très diverse et peut être joyeuse ou triste, joyeuse ou déprimée, joyeuse ou déprimée, calme ou irritée, etc.

Stress émotionnel.

Le stress émotionnel est un état de stress psychologique excessivement fort et prolongé qui survient chez une personne lorsque son système nerveux subit une surcharge émotionnelle. Le stress émotionnel apparaît dans des situations de menace, de danger, de ressentiment, etc. Le stress désorganise les activités d’une personne et perturbe le déroulement normal de son comportement.

Frustration— état psychologique de désordre, dépression, provoqué par des difficultés objectivement insurmontables (ou subjectivement perçues) survenant sur le chemin pour atteindre un objectif. La frustration s'accompagne de toute une gamme d'émotions négatives, de colère, de dépression, d'agressions externes et internes.

L’amour est le plus haut degré de relation émotionnellement positive. Dans le développement de l’amour d’une personne pour une autre, on observe une certaine périodisation. Stendhal identifie quatre types d'amour : amour-passion, amour-attraction, amour physique, amour-vanité et représente ainsi la genèse de l'amour : admiration ; plaisir; espoir; origine; première cristallisation (idéalisation active de l'objet d'amour) ; doute; deuxième cristallisation (2ème idéalisation, combinée au désir de se convaincre, de prouver que l'objet d'admiration rend la pareille).

Théories des émotions. Théorie évolutionniste des émotions.

Darwin a prouvé que le principe évolutif s'applique non seulement au développement biologique, mais aussi psychologique et comportemental des êtres vivants, et qu'il n'existe pas de fossé infranchissable entre le comportement des animaux et celui des humains.

Théorie James Lange suggère que le corps réagit d'abord à une situation, qui est ensuite vécue par nous comme une certaine émotion. Ceux. Lorsque nous rencontrons un chien en colère, nous sentons d'abord comment nos genoux tremblent et ont froid à l'intérieur, puis nous réalisons que nous avons peur. Selon James, « nous sommes tristes parce que nous pleurons, en colère parce que nous frappons, effrayés parce que nous tremblons ».

Théorie Canon-Bard met en doute cette théorie, car, selon Cannon, de nombreuses émotions différentes correspondent aux mêmes états physiologiques et cela dépend uniquement de la manière dont l'individu interprétera cet état et quel signe - positif ou négatif - il lui attribuera . Wundt Sur la base de données empiriques, il a identifié six composantes principales du processus de ressenti et a proposé trois dimensions principales des émotions : plaisir-déplaisir, excitation-calme, direction-résolution, ce qui se reflète dans sa théorie tridimensionnelle des sensations.

Théorie de l'information de P. Simonov établit une relation entre l'apparition d'une émotion d'une certaine couleur et gravité et le degré de conscience de l'individu de la possibilité de satisfaire n'importe quel besoin. Émotion = information nécessaire – information disponible. je Il est clair que si un individu dispose de toutes les informations nécessaires sur la possibilité de satisfaire un besoin, alors une émotion positive surgit ; si les informations disponibles ne suffisent pas, une émotion négative surgit.

idée principale Sartre- que la conscience émotionnelle est initialement la conscience du monde, et que l'émotion est la transformation du monde. Cependant, il existe aussi de fausses émotions, qui ne sont que des formes de comportement. La véritable émotion s’accompagne d’un sentiment de persuasion. "Une émotion est ce que l'on croit." Lorsqu’une personne se retrouve dans une impasse, elle se précipite entièrement dans l’émotion, ce qui se dégrade par la même occasion. Toute perception émotionnelle ne se produit que dans le contexte d'un changement complet du monde. Sartre appelle l’émotion « une chute soudaine de la conscience dans le magique ».

Notons d'emblée qu'il n'existe pas de théories purement psychologiques des émotions qui n'affectent pas leur fondement physiologique. Ce n’est pas accidentel, puisque l’émotion en tant que phénomène psychologique est difficile à séparer des processus physiologiques se produisant dans le corps.

Les chercheurs ont tenté à plusieurs reprises de relier les changements physiologiques du corps à des émotions spécifiques et ont montré que différentes émotions sont accompagnées de différents complexes de signes organiques. Ainsi, les premières théories des émotions sont consacrées à l’étude de leurs fondements physiologiques.

Théorie évolutionniste des émotions

En 1872, Charles Darwin a publié le livre « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux », dans lequel il a montré que les anthropoïdes et les enfants nés aveugles ont beaucoup en commun dans l'expression externe de divers états émotionnels. Darwin a prouvé que le principe évolutif s'applique non seulement au développement biologique, mais aussi psychologique et comportemental des êtres vivants, et qu'il n'existe pas de fossé infranchissable entre le comportement des animaux et celui des humains.

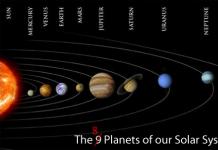

Selon la théorie évolutionniste, les émotions sont apparues au cours du processus d'évolution des êtres vivants comme des mécanismes d'adaptation importants qui aident le corps à s'adapter aux situations de la vie. Selon Darwin, les mouvements corporels accompagnant divers états émotionnels sont les rudiments de véritables réactions adaptatives du corps.

Théorie organique des émotions

Les idées de Darwin ont été adoptées et développées dans les théories de W. James et K. Lange. James croyait que différentes émotions sont caractérisées par certains états physiques, appelés manifestations organiques des émotions. Les larmes sont une manifestation organique de l’émotion du chagrin, le rire est une manifestation organique de l’émotion de la joie. Selon la théorie de James-Lange, ce sont les changements organiques qui sont à l’origine des émotions. Réfléchis dans le cerveau grâce à un système de rétroaction, ils génèrent une expérience émotionnelle de la modalité correspondante. Premièrement, sous l'influence de stimuli externes, des changements caractéristiques des émotions se produisent dans le corps et ce n'est qu'alors que l'émotion elle-même apparaît. Alors, on s'amuse parce qu'on rit, on est triste parce qu'on pleure.

Théorie psychoorganique des émotions

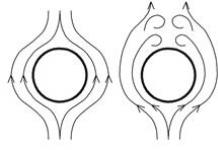

Un certain nombre de contre-arguments à la théorie de James-Lange ont été proposés par W. Cannon. Il a noté le fait que les changements corporels qui accompagnent différents états émotionnels sont très similaires les uns aux autres. Leur diversité ne suffit pas à expliquer les différences qualitatives dans les expériences émotionnelles supérieures humaines. Deuxièmement, les organes internes, avec des changements d'états dont James et Lange associaient l'émergence d'états émotionnels, sont des structures plutôt insensibles qui arrivent très lentement à un état d'excitation. Les émotions surviennent et se développent généralement assez rapidement. De plus, l’arrêt artificiel du flux de signaux organiques (par exemple, de la glande lacrymale) vers le cerveau n’arrête pas les émotions.

Les dispositions de Cannon ont été développées par P. Bard, qui a montré qu'en fait les changements corporels et les expériences émotionnelles qui leur sont associées surviennent presque simultanément. Des études plus récentes ont découvert des structures cérébrales associées aux émotions. Il s’agissait de l’hypothalamus et du système limbique. Dans des expériences menées sur des animaux, il a été constaté que les influences électriques sur ces structures peuvent contrôler les états émotionnels, tels que la colère et la peur (J. Delgado).

Théorie psychologique d'activation des émotions

Le développement ultérieur des théories des émotions s'est produit sous l'influence d'études électrophysiologiques du cerveau. C'est ainsi qu'est née la théorie de l'activation de Lindsay-Hebb. Selon cette théorie, les états émotionnels sont déterminés par l’influence de la formation réticulaire du tronc cérébral. La théorie de l'activation repose sur les principes de base suivants :

- Les émotions résultent de ce qu'on appelle le « complexe d'activation » associé à l'activité de la formation réticulaire.

- Le travail de la formation réticulaire détermine les paramètres dynamiques des émotions : leur force, leur durée, leur variabilité, etc.

À la suite des théories psychologiques des émotions qui expliquent la relation entre les processus émotionnels et organiques, des théories ont émergé décrivant l'influence des émotions sur la psyché et le comportement humains. Il s'est avéré que l'efficacité de l'activité dépend de la nature et de l'intensité de l'expérience émotionnelle, ce qui a été prouvé expérimentalement par Hebb. Pour obtenir les meilleurs résultats en matière d'activité, des excitations émotionnelles trop faibles ou très fortes ne sont pas souhaitables. Pour chaque personne, il existe un optimal d'excitabilité émotionnelle, qui garantit une efficacité maximale au travail.

Les émotions humaines dépendent non seulement de processus organiques, mais aussi de facteurs cognitifs. À cet égard, de nouveaux concepts ont été proposés pour expliquer les émotions humaines par les caractéristiques dynamiques des processus cognitifs.

Théorie de la dissonance cognitive

L'une des premières théories de ce type fut la théorie de la dissonance cognitive de L. Festinger. Selon lui, une expérience émotionnelle positive se produit chez une personne lorsque ses attentes sont confirmées (c'est-à-dire lorsque les résultats réels de l'activité correspondent aux représentations cognitives prévues ou, ce qui revient au même, sont en consonance). Les émotions négatives surviennent dans les cas où il existe un écart ou une dissonance entre les résultats attendus et réels de l'activité.

En psychologie moderne, la théorie de la dissonance cognitive est utilisée pour expliquer le comportement social humain. Selon cette théorie, les émotions sont considérées comme le principal motif des actions. Les facteurs cognitifs sous-jacents jouent un rôle bien plus important dans la détermination du comportement humain que les changements organiques.

Théorie cognitive et physiologique des émotions

S. Shekhter a montré qu'un rôle important dans l'émergence de processus émotionnels, en plus des stimuli perçus, est joué par la mémoire (l'expérience passée d'une personne) et la motivation d'une personne (son évaluation de la situation du point de vue de ses besoins réels ).

La confirmation de cette théorie des émotions est l’influence sur les expériences d’une personne d’instructions verbales, ainsi que d’informations émotionnelles supplémentaires sous la forme d’expériences d’autres personnes.

Dans une expérience, des personnes ont reçu une solution physiologiquement neutre comme « médicament », accompagnée de diverses instructions. Dans un cas, on leur a dit que ce « médicament » les ferait ressentir un état d’euphorie, et dans l’autre, un état de colère. Après un certain temps, on a demandé aux sujets ce qu'ils ressentaient. Il s’est avéré que leurs expériences émotionnelles correspondaient à celles attendues des consignes qui leur étaient données.

Il a également été démontré que la nature des expériences émotionnelles d’une personne dépend de la façon dont ses proches vivent la situation. Cela signifie que les états émotionnels peuvent se transmettre d’une personne à l’autre. De plus, chez l'homme (contrairement aux animaux), la qualité des expériences émotionnelles communiquées dépend de l'attitude personnelle envers la personne avec laquelle elle sympathise.