La plupart des historiens pensent que les Arméniens sont officiellement devenus chrétiens en 314, date la plus tardive possible. De nombreux adeptes de la nouvelle foi sont apparus ici bien avant la proclamation de l'Église arménienne en tant qu'institution d'État.

La foi du peuple arménien est considérée comme apostolique principale, c'est-à-dire reçue directement des disciples du Christ. Malgré leurs différences dogmatiques, les Églises russe et arménienne entretiennent des relations amicales, notamment en matière d'étude de l'histoire du christianisme.

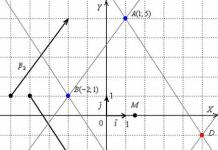

Avant l'adoption du christianisme, le paganisme régnait dans l'ancien État des rives de Sevan, laissant peu de monuments sous forme de sculptures en pierre et d'échos de coutumes populaires. Selon la légende, les apôtres Thaddée et Barthélemy ont jeté les bases de la destruction des temples païens et de l'établissement d'églises chrétiennes à leur place. Dans l'histoire de l'Église arménienne, on peut souligner les jalons suivants :

Avant l'adoption du christianisme, le paganisme régnait dans l'ancien État des rives de Sevan, laissant peu de monuments sous forme de sculptures en pierre et d'échos de coutumes populaires. Selon la légende, les apôtres Thaddée et Barthélemy ont jeté les bases de la destruction des temples païens et de l'établissement d'églises chrétiennes à leur place. Dans l'histoire de l'Église arménienne, on peut souligner les jalons suivants :

- 1er siècle : le sermon des apôtres Thaddée et Barthélemy, qui détermina le nom de la future Église - Apostolique.

- Milieu du IIe siècle : Tertullien mentionne « un grand nombre de chrétiens » en Arménie.

- 314 (selon certaines sources - 301) - martyre des saintes vierges Hripsime, Gaiania et d'autres qui ont souffert sur le sol arménien. L'adoption du christianisme par le roi d'Arménie Trdat III sous l'influence de son serviteur Grégoire, futur saint Illuminateur d'Arménie. Construction du premier temple d'Etchmiadzin et établissement du trône patriarcal.

- 405 : création de l'alphabet arménien en vue de traduire les Saintes Écritures et les livres liturgiques.

- 451 : Bataille d'Avarayr (guerre avec la Perse contre l'introduction du zoroastrisme) ; Le Concile de Chalcédoine à Byzance contre l'hérésie des Monophysites.

- 484 - suppression du trône patriarcal d'Etchmiadzine.

- 518 - division avec Byzance en matière de religion.

- XIIe siècle : tentatives de rapprochement avec l'orthodoxie byzantine.

- XIIe - XIVe siècles - tentatives d'accepter une union - de s'unir à l'Église catholique.

- 1361 - suppression de toutes les innovations latines.

- 1441 - retour du trône patriarcal à Etchmiadzine.

- 1740 - séparation de la communauté syrienne des Arméniens, dont la religion devient le catholicisme. L’Église catholique arménienne s’est répandue dans toute l’Europe occidentale et possède des paroisses en Russie.

- 1828 - entrée de l'Arménie orientale dans l'Empire russe, nouveau nom « Église arméno-grégorienne », séparation du Patriarcat de Constantinople, resté sur le territoire de l'Empire ottoman.

- 1915 – extermination des Arméniens en Turquie.

- 1922 – début de la répression et du mouvement antireligieux en Arménie soviétique.

- 1945 - élection d'un nouveau Catholicos et reprise progressive de la vie ecclésiale.

À l’heure actuelle, malgré les relations amicales entre les Églises orthodoxe et arménienne, il n’existe pas de communion eucharistique. Cela signifie que leurs prêtres et évêques ne peuvent pas célébrer la liturgie ensemble et que les laïcs ne peuvent pas être baptisés et communier. La raison en est différences de croyance ou de principe.

À l’heure actuelle, malgré les relations amicales entre les Églises orthodoxe et arménienne, il n’existe pas de communion eucharistique. Cela signifie que leurs prêtres et évêques ne peuvent pas célébrer la liturgie ensemble et que les laïcs ne peuvent pas être baptisés et communier. La raison en est différences de croyance ou de principe.

Les croyants ordinaires qui n’étudient pas la théologie peuvent ne pas être conscients de ces obstacles ou n’y attacher pas d’importance. Pour eux, les différences rituelles, causées par l’histoire et les coutumes nationales, sont plus importantes.

Aux IIIe et IVe siècles, les débats sur la foi étaient aussi populaires que le sont aujourd’hui les batailles politiques. Pour résoudre les problèmes dogmatiques, des conciles œcuméniques ont été convoqués, dont les dispositions ont façonné la doctrine orthodoxe moderne.

Aux IIIe et IVe siècles, les débats sur la foi étaient aussi populaires que le sont aujourd’hui les batailles politiques. Pour résoudre les problèmes dogmatiques, des conciles œcuméniques ont été convoqués, dont les dispositions ont façonné la doctrine orthodoxe moderne.

L'un des principaux sujets de discussion était la nature de Jésus-Christ, qui Il était, Dieu ou homme ? Pourquoi la Bible décrit-elle ses souffrances, qui ne devraient pas être caractéristiques de la nature divine ? Pour les Arméniens et les Byzantins, l'autorité des Saints Pères de l'Église (Grégoire le Théologien, Athanase le Grand, etc.) était incontestable, mais la compréhension de leur enseignement s'est avérée différente.

Les Arméniens, ainsi que d'autres monophysites, croyaient que le Christ était Dieu et que la chair dans laquelle il habitait sur terre n'était pas humaine, mais divine. Par conséquent, le Christ ne pouvait pas éprouver de sentiments humains ni même ressentir de douleur. Ses souffrances sous la torture et sur la croix étaient symboliques, évidentes.

L'enseignement des Monophysites a été démantelé et condamné lors du premier V. Concile œcuménique, où la doctrine des deux natures du Christ - divine et humaine - a été adoptée. Cela signifiait que le Christ, tout en restant Dieu, a revêtu un véritable corps humain à sa naissance et a connu non seulement la faim, la soif, la souffrance, mais aussi l'angoisse mentale caractéristique de l'homme.

Lorsque le Concile œcuménique s'est tenu à Chalcédoine (Byzance), les évêques arméniens n'ont pas pu participer aux discussions. L’Arménie était engagée dans une guerre sanglante avec la Perse et sur le point de détruire son État. En conséquence, les décisions du Chalcédoine et de tous les conciles ultérieurs ne furent pas acceptées par les Arméniens et leur séparation de l'Orthodoxie, qui dura des siècles, commença.

Le dogme sur la nature du Christ constitue la principale différence entre l’Église arménienne et l’Église orthodoxe. Actuellement, des dialogues théologiques sont en cours entre l'Église orthodoxe russe et l'Église apostolique arménienne (Église apostolique arménienne). Des représentants du clergé érudit et des historiens de l'Église discutent des contradictions nées d'un malentendu et qui peuvent être surmontées. Peut-être que cela conduira au rétablissement d’une pleine communication entre les religions.

Les deux Églises diffèrent également par leurs aspects extérieurs et rituels, ce qui ne constitue pas un obstacle majeur à la communication des croyants. Les caractéristiques les plus remarquables sont :

Il existe d'autres caractéristiques dans le culte, les vêtements du clergé et la vie de l'église.

Le renégatisme arménien

Les Arméniens qui souhaitent se convertir à l’Orthodoxie n’auront pas besoin de se faire rebaptiser. Le rite d'adhésion est accompli sur eux, où un renoncement public aux enseignements des hérétiques monophysites est attendu. Ce n’est qu’après cela qu’un chrétien de l’AAC peut commencer à recevoir les sacrements orthodoxes.

Dans l'Église arménienne, il n'y a pas de réglementation stricte concernant l'admission des chrétiens orthodoxes aux sacrements ; les Arméniens sont également autorisés à communier dans n'importe quelle église chrétienne.

Structure hiérarchique

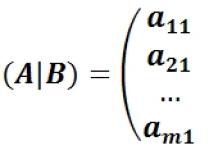

Le chef de l'Église arménienne est le Catholicos. Le nom de ce titre vient du mot grec καθολικός - « universel ». Le Catholicos dirige toutes les églises locales, se plaçant au-dessus de leurs patriarches. Le trône principal est situé à Etchmiadzin (Arménie). L'actuel Catholicos est Karekin II, le 132e chef de l'Église après saint Grégoire l'Illuminateur. Au-dessous du Catholicos se trouvent les degrés sacrés suivants :

La diaspora arménienne dans le monde compte environ 7 millions de personnes. Tous ces gens sont liés par des traditions populaires associées à la religion. Dans les lieux de résidence permanente, les Arméniens tentent d'ériger un temple ou une chapelle où ils se rassemblent pour la prière et les vacances. En Russie, des églises à l'architecture ancienne caractéristique se trouvent sur la côte de la mer Noire, à Krasnodar, Rostov-sur-le-Don, Moscou et dans d'autres grandes villes. Beaucoup d'entre eux portent le nom du grand martyr Georges, le saint bien-aimé de tout le Caucase chrétien.

La diaspora arménienne dans le monde compte environ 7 millions de personnes. Tous ces gens sont liés par des traditions populaires associées à la religion. Dans les lieux de résidence permanente, les Arméniens tentent d'ériger un temple ou une chapelle où ils se rassemblent pour la prière et les vacances. En Russie, des églises à l'architecture ancienne caractéristique se trouvent sur la côte de la mer Noire, à Krasnodar, Rostov-sur-le-Don, Moscou et dans d'autres grandes villes. Beaucoup d'entre eux portent le nom du grand martyr Georges, le saint bien-aimé de tout le Caucase chrétien.

L'Église arménienne de Moscou est représentée par deux belles églises : la Résurrection et la Transfiguration. Cathédrale de la Transfiguration- cathédrale, c'est-à-dire qu'un évêque y sert constamment. Sa résidence est située à proximité. Voici le centre du diocèse du Nouveau Nakhitchevan, qui comprend toutes les anciennes républiques de l'URSS à l'exception de celles du Caucase. L'église de la Résurrection est située au cimetière national.

Dans chacun des temples, vous pouvez voir des khachkars - des flèches de pierre en tuf rouge, décorées de fines sculptures. Ce travail coûteux est réalisé par des artisans spéciaux en mémoire de quelqu'un. La pierre est livrée d'Arménie comme symbole de la patrie historique, rappelant à chaque Arménien de la diaspora ses racines sacrées.

Le plus ancien diocèse de l'AAC est situé à Jérusalem. Ici, il est dirigé par le patriarche, qui a sa résidence à l'église Saint-Jacques. Selon la légende, le temple a été construit sur le site de l'exécution de l'apôtre Jacques, à proximité se trouvait la maison du grand prêtre juif Anna, devant qui le Christ a été torturé.

En plus de ces sanctuaires, les Arméniens conservent également le trésor principal - la troisième partie du Golgotha concédée par Constantin le Grand (dans l'église de la Résurrection du Christ). Cette propriété donne le droit au représentant arménien, ainsi qu'au patriarche de Jérusalem, de participer à la cérémonie de la Sainte Lumière (Feu Saint). À Jérusalem, un service quotidien est organisé sur le tombeau de la Mère de Dieu, qui appartient à parts égales aux Arméniens et aux Grecs.

Les événements de la vie de l'Église sont couverts par la chaîne de télévision Shagakat en Arménie, ainsi que par la chaîne de l'Église arménienne en anglais et en arménien sur YouTube. Le patriarche Cyrille et les hiérarques de l'Église orthodoxe russe participent régulièrement aux célébrations de l'AAC, liées à l'amitié séculaire des peuples russe et arménien.

L'histoire de la culture arménienne remonte à l'Antiquité. Les traditions, le mode de vie et la religion sont dictés par les opinions religieuses des Arméniens. Dans l'article, nous examinerons les questions suivantes : quel genre de foi les Arméniens ont-ils, pourquoi les Arméniens ont-ils accepté le christianisme, sur le baptême de l'Arménie, en quelle année les Arméniens ont-ils accepté le christianisme, sur la différence entre les églises grégorienne et orthodoxe.

Adoption du christianisme par l'Arménie en 301

La religion des Arméniens est née au 1er siècle après JC, lorsque les fondateurs de l'Église apostolique arménienne (AAC), Thaddée et Barthélemy, prêchaient en Arménie. Déjà au IVe siècle, en 301, le christianisme devint la religion officielle des Arméniens. Cela a été lancé par le roi Trdat III. Il parvint à régner sur le trône royal d'Arménie en 287.

Apôtre Thaddée et Barthélemy - fondateurs de l'Église apostolique arménienne

Au départ, Trdat n'était pas favorable au christianisme et persécutait les croyants. Il fit emprisonner saint Grégoire pendant 13 ans. Cependant, la foi inébranlable du peuple arménien a prévalu. Un jour, le roi perdit la tête et fut guéri grâce aux prières de Grégoire, un saint prêchant l'Orthodoxie. Après cela, croyait Trdat, il s'est fait baptiser et a fait de l'Arménie le premier État chrétien au monde.

Les Arméniens – catholiques ou orthodoxes – représentent aujourd'hui 98 % de la population du pays. Parmi eux, 90 % sont des représentants de l’Église apostolique arménienne et 7 % sont des représentants de l’Église catholique arménienne.

L'Église apostolique arménienne est indépendante des Églises orthodoxe et catholique

L’Église apostolique arménienne est à l’origine de l’émergence du christianisme pour le peuple arménien. Elle appartient aux plus anciennes églises chrétiennes. Ses fondateurs sont considérés comme les prédicateurs du christianisme en Arménie - les apôtres Thaddée et Barthélemy.

Les dogmes de l'AAC diffèrent considérablement de l'orthodoxie et du catholicisme. L'Église arménienne est autonome par rapport aux Églises orthodoxe et catholique. Et c'est sa principale caractéristique. Le mot apostolique dans le nom nous renvoie aux origines de l’Église et indique que le christianisme en Arménie est devenu la première religion d’État.

Monastère d'Ohanavank (IVe siècle) - l'un des plus anciens monastères chrétiens du monde

Monastère d'Ohanavank (IVe siècle) - l'un des plus anciens monastères chrétiens du monde L'AAC tient la chronologie selon le calendrier grégorien. Pour autant, elle ne nie pas le calendrier julien.

En période de manque de gouvernance politique, l'Église grégorienne a assumé les fonctions de gouvernement. À cet égard, le rôle du Catholicossat d’Etchmiadzine est devenu pendant longtemps dominant. Pendant plusieurs siècles consécutifs, elle fut considérée comme le principal centre de pouvoir et de contrôle.

Dans les temps modernes, le Catholicosat de Tous les Arméniens opère à Etchmidizian et le Catholicosat Cilicien à Antilias.

Catholicos - évêque de l'AAC

Catholicos est un concept lié au mot évêque. Le titre du plus haut rang de l'AAC.

Le Catholicos de tous les Arméniens comprend les diocèses d'Arménie, de Russie et d'Ukraine. Le Catholicos cilicien comprend les diocèses de Syrie, de Chypre et du Liban.

Traditions et rituels de l'AAC.

Matah - offrande en remerciement à Dieu

L'un des rituels les plus importants de l'AAC est le matah ou friandise, un dîner de charité. Certains confondent ce rituel avec le sacrifice d’animaux. Le sens est de faire l’aumône aux pauvres, ce qui est une offrande à Dieu. Matah est interprété comme un remerciement à Dieu pour la fin réussie d'un événement (le rétablissement d'un être cher) ou comme une demande de quelque chose.

Pour réaliser le matakh, du bétail (taureau, mouton) ou de la volaille sont abattus. La viande est utilisée pour faire un bouillon avec du sel, préalablement consacré. La viande ne doit en aucun cas rester intacte jusqu'au lendemain. Il est donc divisé et distribué.

Transférer le message

Ce post précède le Carême. Le jeûne avancé commence 3 semaines avant le Grand Jeûne et dure 5 jours - du lundi au vendredi. Son observance est historiquement déterminée par le jeûne de saint Grégoire. Cela a aidé l'apôtre à se purifier et à guérir le roi Trdat par des prières.

Communion

Le pain sans levain est utilisé lors de la communion, cependant, il n'y a pas de différence fondamentale entre le pain sans levain et le pain au levain. Le vin n'est pas dilué avec de l'eau.

Le prêtre arménien trempe le pain (préalablement consacré) dans le vin, le brise et le donne à déguster à ceux qui souhaitent communier.

Signe de la croix

Effectué avec trois doigts de gauche à droite.

En quoi l’Église grégorienne diffère-t-elle de l’Église orthodoxe ?

Monophysisme - reconnaissance de la nature unique de Dieu

Pendant longtemps, les différences entre les églises arménienne et orthodoxe n’étaient pas perceptibles. Vers le VIe siècle, des différences deviennent perceptibles. En parlant de la division des Églises arménienne et orthodoxe, il convient de rappeler l’émergence du monophysisme.

Il s’agit d’une branche du christianisme, selon laquelle la nature de Jésus n’est pas double et il n’a pas d’enveloppe corporelle, comme celle d’un homme. Les monophysites reconnaissent une seule nature en Jésus. Ainsi, lors du 4e concile de Chalcédoine, une scission s'est produite entre l'Église grégorienne et l'Église orthodoxe. Les monophysites arméniens étaient reconnus comme hérétiques.

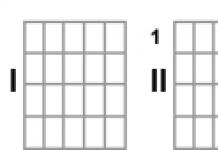

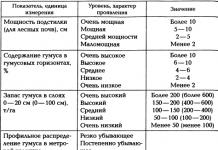

Différences entre les églises grégorienne et orthodoxe

- L'Église arménienne ne reconnaît pas la chair du Christ, ses représentants sont convaincus que son corps est éther. La principale différence réside dans la raison de la séparation de l’AAC de l’Orthodoxie.

- Icônes. Dans les églises grégoriennes, il n’y a pas d’icônes en abondance, comme dans les églises orthodoxes. Ce n'est que dans certaines églises qu'il y a une petite iconostase dans le coin du temple. Les Arméniens ne prient pas devant des images saintes. Certains historiens attribuent cela au fait que l'Église arménienne était engagée dans l'iconoclasme.

Intérieur d'un temple arménien traditionnel avec un petit nombre d'icônes. Église de Gyumri

Intérieur d'un temple arménien traditionnel avec un petit nombre d'icônes. Église de Gyumri - Différence dans les calendriers. Les représentants de l'Orthodoxie sont guidés par le calendrier julien. Arménien 1 à Grégorien.

- Les représentants de l'Église arménienne se signent de gauche à droite, les chrétiens orthodoxes vice versa.

- Hiérarchie spirituelle. Dans l'Église grégorienne, il existe 5 degrés, dont le plus élevé est le Catholicos, puis l'évêque, le prêtre, le diacre et le lecteur. Il n’y a que 3 diplômes dans l’Église russe.

- Jeûner pendant 5 jours - arachawork. Commence 70 jours avant Pâques.

- Puisque l’Église arménienne reconnaît une hypostase de Dieu, une seule est chantée dans les chants d’église.. Contrairement aux orthodoxes, où ils chantent la trinité de Dieu.

- Pendant le Carême, les Arméniens peuvent manger du fromage et des œufs le dimanche.

- L'Église grégorienne vit selon les principes de seulement trois conciles, bien qu'il y en ait eu sept.. Les Arméniens n'ont pas pu assister au 4e concile de Chalcédoine et n'ont donc pas accepté les principes du christianisme et ont ignoré tous les conciles ultérieurs.

L'Église apostolique arménienne (AAC) est l'une des églises chrétiennes les plus anciennes, qui présente un certain nombre de caractéristiques importantes qui la distinguent à la fois de l'orthodoxie byzantine et du catholicisme romain. Fait référence aux anciennes églises orientales.

Beaucoup de gens se trompent dans leur compréhension de la position qu’occupe l’Église arménienne dans le monde chrétien. Certains la considèrent comme l'une des Églises orthodoxes locales, d'autres, induits en erreur par le titre de Premier Hiérarque de l'AAC (« Catholicos »), la considèrent comme faisant partie de l'Église catholique romaine. En fait, ces deux opinions sont fausses : les chrétiens arméniens se distinguent à la fois du monde orthodoxe et du monde catholique. Bien que même leurs adversaires ne contestent pas l'épithète « apostolique ». Après tout, l'Arménie est véritablement devenue le premier État chrétien au monde : en 301, la Grande Arménie a adopté le christianisme comme religion d'État.Le rôle principal dans ce plus grand événement pour les Arméniens a été joué par Saint Grégoire l'Illuminateur , qui devint le premier hiérarque de l'Église arménienne d'État (302-326), et le roi de Grande Arménie, saint Trdat III le Grand (287-330), qui, avant sa conversion, était le persécuteur le plus sévère du christianisme.

Arménie ancienne

L'histoire de l'Arménie remonte à plusieurs milliers d'années. Le peuple arménien est l’un des peuples modernes les plus anciens. Il est venu au monde à partir de siècles si profonds, alors que non seulement les peuples européens modernes n'existaient pas, mais que les peuples de l'Antiquité ancienne - les Romains et les Hellènes - étaient à peine nés.

Au centre même des hauts plateaux arméniens se dresse le mont Ararat, au sommet duquel, selon la légende biblique, s'arrêtait l'arche de Noé.

Au 1er millénaire avant JC. sur le territoire de l'ancienne Arménie, il y avait un puissant royaume d'Urartu, quioccupait une position de leader parmi les États d'Asie occidentale. Après Ourartu, l'ancien royaume arménien est apparu sur cette terre. Plus tard, l’Arménie est devenue une pomme de discorde dans la lutte entre les États et empires voisins. Au début, l’Arménie était sous la domination des Mèdes, puis elle est devenue une partie de l’empire perse achéménide. Après la conquête de la Perse par Alexandre le Grand, l'Arménie devint vassale des Séleucides syriens.

Pénétration du christianisme sur le territoire de l'Arménie

Selon d'anciennes légendes, le christianisme a commencé à pénétrer sur le territoire de l'Arménie dès le 1er siècle après JC. Il existe une ancienne légende pieuse selon laquelle même pendant la vie terrestre du Seigneur Roi arménien nommé Avgar

, étant malade, apprit les miracles accomplis par le Sauveur en Palestine et lui envoya une invitation dans sa capitale, Édesse. Le Sauveur, en réponse, a donné au roi son image non faite de main et la promesse d'envoyer l'un de ses disciples guérir les maladies - non seulement physiques, mais aussi spirituelles. Deux disciples du Christ - Barthélemy Et Fadey est venu en Arménie depuis l'Assyrie et Kapadovka et a commencé à prêcher le christianisme (60 - 68 après JC). Ils ont baptisé des familles princières et des gens ordinaires et sont connus comme les « éclaireurs du monde arménien ».

Selon d'anciennes légendes, le christianisme a commencé à pénétrer sur le territoire de l'Arménie dès le 1er siècle après JC. Il existe une ancienne légende pieuse selon laquelle même pendant la vie terrestre du Seigneur Roi arménien nommé Avgar

, étant malade, apprit les miracles accomplis par le Sauveur en Palestine et lui envoya une invitation dans sa capitale, Édesse. Le Sauveur, en réponse, a donné au roi son image non faite de main et la promesse d'envoyer l'un de ses disciples guérir les maladies - non seulement physiques, mais aussi spirituelles. Deux disciples du Christ - Barthélemy Et Fadey est venu en Arménie depuis l'Assyrie et Kapadovka et a commencé à prêcher le christianisme (60 - 68 après JC). Ils ont baptisé des familles princières et des gens ordinaires et sont connus comme les « éclaireurs du monde arménien ».

Au cours des deux premiers siècles, les chrétiens d'Arménie ont été contraints de prêcher secrètement leur religion, car la religion d'État était le paganisme et les païens constituaient la majorité. La persécution des chrétiens entreprise par Tirdat III coïncide dans le temps avec des persécutions similaires à Rome sous l'empereur Dioclétien (en 302-303) et même, comme on peut le comprendre d'après le rapport de l'historien arménien du Ve siècle. Agathangejos, étaient interconnectés.

Les deux monarques considéraient les chrétiens comme un élément corrupteur, comme un obstacle au renforcement et à l’unification de leurs États, et tentèrent de les éliminer. Cependant, la politique de persécution des chrétiens devenait déjà obsolète et l'empereur Constantin le Grand, avec ses paroles célèbres, légitimait le christianisme et le déclarait égal en droits avec les autres religions de l'Empire romain.

Fondation de l'Église arménienne

Trdat III le Grand (287-330)

En 287, Trdat arrive en Arménie, accompagné de légions romaines, pour rendre le trône à son père. Au domaine Eriza, il accomplit un rituel de sacrifice dans le temple de la déesse païenne Anahit.L’un des associés du roi, Grégoire, étant chrétien, refuse de sacrifier à l’idole. Trdat apprend alors que Grégory est le fils de l'assassin de son père. Pour ces « crimes », Grégoire est jeté dans le « Khor Virap » (fosse de la mort), d'où personne n'est jamais sorti vivant. Oublié de tous, saint Grégoire a vécu pendant 13 ans dans une fosse peuplée de serpents et de scorpions. La même année, le roi a publié deux décrets : le premier ordonnait l'arrestation de tous les chrétiens en Arménie avec la confiscation de leurs biens, et le second ordonnait la peine de mort pour avoir caché des chrétiens. Ces décrets montrent à quel point le christianisme était considéré comme dangereux pour l'État et la religion d'État – le paganisme.

L'adoption du christianisme par l'Arménie est étroitement associée au martyre Saintes Vierges de Hripsimeyanok . Selon la tradition, un groupe de jeunes filles chrétiennes originaires de Rome, se cachant de la persécution de l'empereur Dioclétien, s'enfuirent vers l'Est.

Après avoir visité Jérusalem et adoré les lieux saints, les vierges, passant par Édesse, atteignirent les frontières de l'Arménie et s'installèrent dans les pressoirs près de Vagharshapat.

Trdat, enchanté par la beauté de la jeune fille Hripsimé, voulut la prendre pour épouse, mais rencontra une résistance désespérée. Pour désobéissance, il ordonna que toutes les filles soient martyrisées. Hripsime et 32 amis sont morts dans la partie nord-est de Vagharshapat, le professeur des jeunes filles Gayane et deux jeunes filles sont morts dans la partie sud de la ville et une jeune fille malade a été torturée directement dans le pressoir.

L'exécution des jeunes filles Hripsimeyan a eu lieu en 300/301. Elle a causé au roi un grave choc mental, qui a conduit à une grave maladie nerveuse. Au 5ème siècle, on appelait cette maladie "porc", c’est pourquoi les sculpteurs ont représenté Trdat avec une tête de cochon.

La sœur du roi, Khosrovadukht, fit à plusieurs reprises un rêve dans lequel elle était informée que Trdat ne pouvait être guéri que par Grégoire, emprisonné. Grégoire, qui a miraculeusement survécu, a été libéré de prison et solennellement reçu à Vagharshapat. Il rassembla et enterra immédiatement les reliques des vierges martyres, puis, après avoir prêché le christianisme pendant 66 jours, il guérit le roi.

Le roi Trdat, avec toute sa cour, fut baptisé et proclama le christianisme religion d'État de l'Arménie.

En dix ans, le christianisme en Arménie a pris des racines si profondes que les Arméniens ont pris les armes contre le puissant empire romain pour leur nouvelle foi (on connaît la campagne de l'empereur romain Maximin Daia en 311 contre les communautés chrétiennes d'Arménie Mineure).

La lutte avec la Perse pour la foi chrétienne

Depuis l’Antiquité, l’Arménie était tour à tour sous la domination de Byzance et de la Perse. Les rois perses tentèrent de temps en temps de détruire le christianisme en Arménie et d'imposer par la force le zoroastrisme.

En 330-340 Le roi perse Shapukh II a lancé la persécution des chrétiens. Des dizaines de milliers de martyrs sont morts durant cette période. Jusqu'à la fin du IVe siècle, la cour perse a tenté à plusieurs reprises de convertir l'Arménie au zoroastrisme par le feu et l'épée, mais les Arméniens, avec l'aide de Dieu, ont défendu le droit de leur peuple à professer le christianisme.

En 387, l'Arménie était encore divisée entre Byzance et la Perse. Après la chute du royaume arménien, l'Arménie byzantine a commencé à être gouvernée par des gouverneurs nommés par Byzance. En Arménie orientale, qui était sous domination perse, les rois régnèrent encore 40 ans.

En mai 451 le célèbre Bataille d'Avarayr, qui est devenu le premier exemple dans l'histoire mondiale d'autodéfense armée du christianisme, lorsque la lumière et les ténèbres, la vie et la mort, la foi et le renoncement s'opposaient. 66 000 soldats arméniens, vieillards, femmes et moines, dirigés par Vardan Mamikonyan, se sont opposés aux 200 000 hommes de l'armée perse.

Bien que les troupes arméniennes aient été vaincues et aient subi d'énormes pertes, la bataille d'Avarayr a tellement élevé et enflammé l'esprit arménien qu'il est devenu capable de vivre éternellement. Les Perses s'emparèrent et dévastèrent le pays, capturant de nombreux membres du clergé de l'Église arménienne, dirigés par le Catholicos. Néanmoins, le christianisme a réussi à survivre en Arménie. Pendant encore 30 ans, les Arméniens menèrent une guérilla contre les troupes perses, épuisant les forces ennemies, jusqu'à ce qu'en 484 le Shah accepte de signer un traité de paix entre l'Arménie et la Perse, dans lequel les Perses reconnaissaient le droit du peuple arménien à librement pratiquer le christianisme.

Apostasie de l'Orthodoxie

En 451 a eu lieu à Chalcédoine IVe Concile œcuménique . A la veille, à l'instigation de l'abbé d'un des monastères de Constantinople, l'archimandrite Eutychès, surgit hérésie Monophysisme (à partir d'une combinaison de mots " mono" - un et " la physique" - nature). Cela est apparu comme une réaction extrême à hérésie du nestorianisme . Les Monophysites enseignaient que la nature humaine en Jésus-Christ, reçue par Lui de la Mère, se dissolvait dans la nature du Divin comme une goutte de miel dans l'océan et perdait son existence. Autrement dit, contrairement aux enseignements de l’Église universelle, le monophysisme professe que le Christ est Dieu, mais pas un homme (son apparence humaine est censée être seulement illusoire, trompeuse). Cet enseignement était exactement à l'opposé de l'enseignement du nestorianisme, condamné par le Troisième Concile œcuménique (431). L’enseignement entre ces extrêmes était précisément orthodoxe.

Référence:

église orthodoxe professe en Christ une personne (hypostase) et deux natures - divine et humaine. Nestorianisme enseigne deux personnes, deux hypostases et deux natures. Monophysites mais ils tombèrent à l'extrême opposé : ils reconnaissent en Christ une seule personne, une seule hypostase et une seule nature. D'un point de vue canonique, la différence entre l'Église orthodoxe et les Églises monophysites est que ces dernières ne reconnaissent pas les Conciles œcuméniques, à commencer par le Quatrième Concile de Chalcédoine, qui a adopté la définition de la foi sur deux natures en Christ, qui convergent en une seule personne et une seule hypostase.

Le concile de Chalcidos condamne à la fois le nestorianisme et le monophysisme, et définit le dogme de l'union des deux natures dans la personne de Jésus-Christ : « Notre Seigneur Jésus-Christ est un seul et même Fils, un seul et même parfait en Divinité et parfait en humanité, vrai Dieu et vrai Homme, un seul et même, constitué d'une âme et d'un corps verbal (rationnel), consubstantiels au Père. dans la Divinité et la même consubstantielle à nous dans l'humanité, semblable à nous en tout sauf le péché ; né du Père avant les siècles selon la Divinité, mais Il est né dans les derniers jours pour nous et pour notre salut de Marie la Vierge et Mère de Dieu selon l'humanité ; un seul et même Christ, Fils, Seigneur, Engendré Unique, reconnaissable en deux natures non fusionnées, immuables, inséparables, inséparables ; la différence de ses natures ne disparaît jamais de leur union, mais les propriétés de chacune des deux natures sont unies en une seule personne et une hypostase, de sorte qu'il n'est pas divisé ni divisé en deux personnes, mais il est un seul et même engendré. Fils, Dieu la Parole, Seigneur Jésus-Christ ; exactement comme les prophètes des temps anciens parlaient de lui et comme Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné et comme il nous a transmis le symbole des Pères.

Le Concile de Chalcédoine s'est déroulé sans la participation des évêques arméniens et des représentants d'autres Églises transcaucasiennes - à cette époque, les peuples de Transcaucasie se battaient avec la Perse pour le droit même de professer la foi chrétienne. Cependant, ayant pris connaissance des décisions du Concile, les théologiens arméniens refusèrent de les reconnaître, voyant un renouveau du nestorianisme dans la doctrine des deux natures du Christ.

Les raisons de ce malentendu résident dans le fait que les évêques arméniens ne connaissaient pas les résolutions exactes de ce concile - ils ont reçu des informations sur le concile des monophysites venus en Arménie et ont répandu une fausse rumeur selon laquelle l'hérésie du nestorianisme avait été restaurée au concile. de Chalcédoine. Lorsque les décrets du Concile de Chalcédoine parurent dans l'Église arménienne, alors, en raison de l'ignorance de la signification exacte du mot grec nature, les professeurs arméniens l'ont traduit par visages. En conséquence, ils ont conclu que le Christ contenait soi-disant une seule personne, tout en ayant deux natures - divine et humaine. En grec, cela sonnait exactement dans le sens opposé. Ainsi, les pays transcaucasiens, à travers la Syrie, furent progressivement infectés par tous les préjugés contre les « Chalcédonites », sans parler de l’impossibilité de traduire correctement les termes théologiques subtils du grec.

En 491 a eu lieu dans la capitale arménienne Vagharshapat Cathédrale locale , qui comprenait des représentants des Églises arménienne, albanaise et géorgienne. Ce concile rejeta les décrets chalcédoniens au motif qu’ils établissaient « deux personnes ». La résolution de la cathédrale de Vagharshapat ressemble à ceci : "Nous, Arméniens, Géorgiens et Agvans, professant la seule vraie foi que nous ont léguée les saints pères lors de trois conciles œcuméniques, rejetons de tels discours blasphématoires (c'est-à-dire qu'il y a deux personnes distinctes dans le Christ) et anathématisons unanimement tout ce qui se passe."C'est cette cathédrale qui est devenue pendant tous les siècles un tournant historique entre les confessions grecque orthodoxe et grégorienne..

Des tentatives visant à restaurer l’unité de l’Église ont été faites à plusieurs reprises, mais sans succès. Tout au long des Ve et VIe siècles, les conseils locaux des trois Églises de Transcaucasie furent convoqués - Albanie, Arménie et Géorgie, qui s'unirent sur les positions du monophysisme. Mais de temps en temps, des contradictions surgissaient sur des bases hiérarchiques entre les Églises d’Albanie et d’Arménie.

.jpg)

Carte de la Transcaucasie aux IVe-VIe siècles

Les Églises albanaise et géorgienne, qui se sont développées en relation étroite avec l'Église arménienne et entretenaient depuis longtemps des relations fraternelles avec elle, avaient au VIe siècle la même position sur la question du Concile de Chalcédoine. Cependant, à la suite des processus approfondis de décentralisation de l'Église en Transcaucasie, une rupture s'est produite entre le Catholicos arménien Abraham I et le primat de l'Église géorgienne Kirion I. Le Catholicos géorgien Kirion est passé du côté de l'orthodoxie grecque, c'est-à-dire Concile de Chalcédoine, et élimine ainsi l'implication de son Église dans le monophysisme pendant près de 70 ans sous l'influence de ses voisins.

À la fin des VIe et VIIe siècles, dans le cadre du renforcement de l'influence politique de Byzance en Transcaucasie, l'Église albanaise, comme l'Église géorgienne, rejoignit également l'orthodoxie grecque.

Ainsi, l'Église arménienne s'est officiellement éloignée de l'Orthodoxie, a dévié vers le monophysisme et s'est séparée en une Église spéciale, dont la religion est appelée grégorien. Le Catholicos monophysite Abraham a lancé la persécution des orthodoxes, obligeant tous les religieux à jeter l'anathème sur le concile de Chalcédoine ou à quitter le pays.

En toute honnêteté, il faut dire que L’Église arménienne elle-même ne se considère pas comme monophysite, mais comme « miaphysite ». Hélas, une analyse de cette situation nécessiterait également des explications trop complexes et trop longues au niveau des étudiants seniors de l’Académie de théologie. Il suffit de dire que tout les théologiens des Églises catholique et orthodoxe considèrent les Arméniens et les chrétiens coptes égyptiens comme des hérétiques monophysites sans options. Bien qu'ils respectent leur antiquité et leur succession apostolique ininterrompue. Ainsi, leur clergé, en cas de transition vers, par exemple, l'Église orthodoxe russe, est accepté dans son rang actuel, sans être ordonné à nouveau - uniquement par repentance.

Il convient de mentionner un fait historique intéressant lié au miracle de la descente du Feu sacré dans la grotte du Saint-Sépulcre. Au XVIe siècle, lorsque l'Église arménienne était en inimitié avec les Églises orthodoxes, les Arméniens ont-ils soudoyé les autorités islamiques de Jérusalem pour qu'elles soient les seules autorisées à accéder au lieu du grand sacrement ? Le feu ne s'est jamais éteint à sa place habituelle. Au lieu de cela, il a traversé le mur de pierre du temple et a allumé une bougie dans les mains du patriarche orthodoxe, comme cela s'est produit pendant de nombreux siècles avant et après cet incident.

joug musulman

Au milieu du VIIe siècle, les terres arméniennes furent d'abord capturées par les Arabes (l'Arménie devint partie du califat arabe), et au XIe siècle, la plupart des terres arméniennes furent conquises par les Turcs seldjoukides. Ensuite, le territoire de l'Arménie était en partie sous le contrôle de la Géorgie et en partie sous le contrôle des Mongols (XIIIe siècle). Au XIVe siècle. L'Arménie fut conquise et dévastée par les hordes de Tamerlan. L'Arménie a traversé de nombreuses épreuves. De nombreux conquérants sont passés par son territoire. À la suite d'invasions étrangères vieilles de plusieurs siècles, les terres arméniennes étaient habitées par des tribus nomades turques.

Au cours des deux siècles suivants, l'Arménie est devenue le sujet d'une lutte acharnée, d'abord entre les tribus turkmènes, puis entre l'Empire ottoman et la Perse.

Le joug musulman s'est poursuivi sur les Arméniens jusqu'au XIXe siècle, lorsque, après les guerres russo-persanes de 1813 et 1829, victorieuses pour la Russie, et la guerre russo-turque de 1878, la partie orientale de l'Arménie est devenue partie intégrante de la Russie. Empire. Les Arméniens bénéficiaient du patronage et du soutien des empereurs russes. Dans l'Empire ottoman, à la fin du XIXe siècle, les Arméniens furent soumis à la répression, qui en 1915-1921 se transforma en véritable génocide : alors environ un million d'Arméniens furent exterminés par les Turcs.

Après la révolution de 1917, l’Arménie est devenue un État indépendant pendant une courte période, immédiatement soumise à l’agression de la Turquie et, en 1921, elle est devenue partie intégrante de l’URSS.

L'Église arménienne aujourd'hui

Église apostolique arménienne est l'église nationale des Arméniens. Son Centre spirituel et administratif est Sainte Etchmiadzine , à 20 kilomètres à l'ouest d'Erevan.

Sainte Etchmiadzine est un monastère de la ville de Vagharshapat (en 1945-1992 - la ville d'Echmiadzine). Le centre spirituel de l’Église apostolique arménienne est l’une des plus anciennes églises chrétiennes du monde ; résidence du Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens.

P.le hiérarque de l'Église apostolique arménienne est considéré Patriarche suprême de l'AAC et Catholicos de tous les Arméniens . L'actuel Catholicos est Sa Sainteté Karekin II. Le mot « catholicos » n’est pas synonyme du titre de « patriarche » et n’indique pas la position hiérarchique la plus élevée, mais le degré spirituel le plus élevé.

Le Catholicos de tous les Arméniens relève de la juridiction de tous les diocèses d'Arménie et du Haut-Karabagh, ainsi que de la plupart des diocèses étrangers dans le monde, notamment en Russie, en Ukraine et dans d'autres pays de l'ex-URSS.

Il existe quatre patriarcats dans l'Église apostolique arménienne : Catholicossat d'Echmiadzine , situé en Arménie proprement dite et possédant le pouvoir spirituel suprême sur tous les croyants arméniens (il y a environ 9 millions de personnes au total) - et aussi Catholicossat cilicien (La juridiction du Catholicossat de Cilicie comprend les diocèses situés dans les pays du Liban, de Syrie et de Chypre., Constantinople (la juridiction du Patriarcat de Constantinople comprend les églises arméniennes de Turquie et de l'île de Crète (Grèce)) Et Patriarcat de Jérusalem (la juridiction du Patriarcat de Jérusalem comprend les églises arméniennes d'Israël et de Jordanie). La présence de plusieurs catholicosats indépendants n’est pas le signe d’un schisme de l’Église arménienne unie, mais constitue une structure canonique historiquement déterminée.

Les principales différences entre l'Église arménienne et les autres Églises orthodoxes

L’Église apostolique arménienne appartient au groupe des anciennes Églises orthodoxes orientales et, comme toutes les Églises de ce groupe, elle rejette le concile de Chalcédoine et ses décisions. Dans sa dogmatique, l'AAC s'appuie sur les décisions des trois premiers conciles œcuméniques et adhère à la christologie préchalcédonienne de l'école théologique d'Alexandrie, dont le représentant le plus éminent était saint Cyrille d'Alexandrie.

La rupture avec la tradition de l'Église orthodoxe n'a pas empêché l'Église arménienne de préserver cette partie de la Tradition formée avant son apostasie. Par exemple, le culte arménien comprend certains chants orthodoxes. De plus, au XIIIe siècle, la vie des saints princes Boris et Gleb, traduite en arménien, fut insérée dans le synaxaire de Vardapet Ter-Israël.

Dans les églises arméniennes peu d'icônes et pas d'iconostase , qui est une conséquence de la tradition ancienne locale, des conditions historiques et de l'ascétisme général de la décoration.

Parmi les croyants arméniens il n'y a pas de tradition d'avoir des icônes à la maison . La Croix est souvent utilisée dans la prière à la maison. Cela est dû au fait que l'icône de l'AAC doit certainement être consacrée par la main de l'évêque avec la sainte myrrhe, et il s'agit donc plus d'un sanctuaire de temple que d'un attribut indispensable de la prière à la maison.

Geghard (Ayrivank) - monastère troglodyte du 4ème siècle. dans les gorges de la rivière de montagne Gokht

Dans l'Église apostolique arménienne Signe de la croix tripartite (semblable au grec) et de gauche à droite (comme les latins), mais il ne s'agit pas d'une combinaison d'éléments empruntés, mais plutôt de la tradition arménienne. L’AAC ne considère pas les autres versions du signe de croix, pratiquées dans d’autres églises, comme « fausses », mais les perçoit comme une tradition locale naturelle.

Monastère d'Ohanavank (IVe siècle) - l'un des plus anciens monastères chrétiens du monde

L’Église apostolique arménienne dans son ensemble vit selon calendrier Grégorien , mais la communauté de la diaspora, dans les territoires des Églises utilisant le calendrier julien, avec la bénédiction de l'évêque, peut vivre selon le calendrier julien. Autrement dit, le calendrier n’a pas de statut « dogmatique ».

L'AAC célèbre la Nativité du Christ le 6 janvier, simultanément à l'Épiphanie, sous le nom général d'Épiphanie.

Dans l'église - Gyumri

Étant donné que l'Église orthodoxe russe considère l'AAC comme une dénomination qui adopte des positions incompatibles avec la foi orthodoxe, les croyants de l'AAC ne peuvent pas être commémorés dans les églises orthodoxes, enterrés selon le rite orthodoxe ou d'autres sacrements célébrés sur eux. En conséquence, la participation d'un chrétien orthodoxe au culte arménien est un motif de son excommunication de l'Église - jusqu'à ce qu'il se repente de son péché.

Cependant, toutes ces restrictions ne signifient pas une interdiction de la prière personnelle, qui peut être offerte à toute personne de toute confession. Après tout, même si ce dernier est entaché d’hérésie ou s’il est simplement éloigné du christianisme, cela ne signifie pas pour son porteur un « billet automatique pour l’enfer », mais l’espoir de la miséricorde ineffable de Dieu.

Matériel préparé par Sergey Shulyak

Actuellement, selon la structure canonique de l'Église apostolique arménienne unie, il existe deux catholicosats - le catholicosat de tous les Arméniens, avec son centre à Etchmiadzine (Arménien. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին / Siège Mère de Saint Etchmiadzine) et cilicien (arménien) Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսություն / Catholicossat de la Grande Maison de Cilicie), ayant son centre (depuis 1930) à Antilias, Liban. Avec l'indépendance administrative du Catholicos cilicien, la primauté d'honneur appartient au Catholicos de tous les Arméniens, qui porte le titre de Patriarche suprême de l'AAC.

Le Catholicos de tous les Arméniens relève de la juridiction de tous les diocèses d'Arménie, ainsi que de la plupart des diocèses étrangers dans le monde, notamment en Russie, en Ukraine et dans d'autres pays de l'ex-URSS. Sous l'administration du Catholicos cilicien se trouvent les diocèses du Liban, de Syrie et de Chypre.

Il existe également deux patriarcats autonomes de l'AAC - Constantinople et Jérusalem, canoniquement subordonnés au Catholicos de tous les Arméniens. Les patriarches de Jérusalem et de Constantinople ont le grade ecclésiastique d'archevêque. Le Patriarcat de Jérusalem est en charge des églises arméniennes d'Israël et de Jordanie, et le Patriarcat de Constantinople est en charge des églises arméniennes de Turquie et de l'île de Crète (Grèce).

Organisation de l'Église en Russie

- Nouveau Nakhitchevan et diocèse russe Rostov Vicariat de l'AAC Vicariat occidental de l'AAC

- Diocèse du Sud de la Russie AAC Vicariat du Caucase du Nord de l'AAC

Diplômes spirituels dans l'AAC

Contrairement au système grec tripartite (évêque, prêtre, diacre) de degrés spirituels de hiérarchie, il existe cinq degrés spirituels dans l’Église arménienne.

- Catholicos/Chef de l'évêque/ (a l'autorité absolue pour accomplir les sacrements, y compris l'ordination de tous les niveaux spirituels de la hiérarchie, y compris les évêques et les catholicos. L'ordination et l'onction des évêques sont effectuées lors de la concélébration de deux évêques. L'onction d'un Le Catholicos est célébré lors de la concélébration de douze évêques).

- Évêque, archevêque (diffère du Catholicos par certains pouvoirs limités. L'évêque peut ordonner et oindre des prêtres, mais ne peut généralement pas ordonner des évêques de manière indépendante, mais seulement concélébrer avec le Catholicos dans la consécration épiscopale. Lorsqu'un nouveau Catholicos est élu, douze évêques l'oindront, l'élevant à un degré spirituel).

- Prêtre, Archimandrite(accomplit tous les sacrements sauf l'ordination).

- Diacre(servira dans les sacrements).

- Dépir(le degré spirituel le plus bas reçu lors de l'ordination épiscopale. Contrairement à un diacre, il ne lit pas l'Évangile à la liturgie et n'offre pas la coupe liturgique).

Dogmatique

Christologie

L’Église apostolique arménienne appartient au groupe des anciennes églises orientales. Elle n'a pas participé au IVe Concile œcuménique pour des raisons objectives et, comme toutes les anciennes Églises orientales, n'a pas accepté ses résolutions. Dans sa dogmatique, il s'appuie sur les décisions des trois premiers conciles œcuméniques et adhère à la christologie préchalcédonienne de saint Cyrille d'Alexandrie, qui professait l'une des deux natures de Dieu, le Verbe incarné (miaphysisme). Les critiques théologiques de l'AAC soutiennent que sa christologie devrait être interprétée comme du monophysisme, ce que l'Église arménienne rejette, anathématisant à la fois le monophysisme et le dyophysisme.

Vénération des icônes

Il existe une opinion parmi les critiques de l’Église arménienne selon laquelle, à ses débuts, elle était caractérisée par l’iconoclasme. Cette opinion pourrait découler du fait qu'en général il y a peu d'icônes et pas d'iconostase dans les églises arméniennes, mais ce n'est qu'une conséquence de l'ancienne tradition locale, des conditions historiques et de l'ascétisme général de la décoration (c'est-à-dire du point de vue Du point de vue de la tradition byzantine de vénération des icônes, lorsque tout est recouvert d'icônes sur les murs du temple, cela peut être perçu comme un « manque » d'icônes ou même un « iconoclasme »). D'un autre côté, une telle opinion aurait pu se développer en raison du fait que les Arméniens croyants ne gardent généralement pas d'icônes chez eux. La Croix était plus souvent utilisée dans la prière à la maison. Cela est dû au fait que l'icône de l'AAC doit certainement être consacrée par la main de l'évêque avec le saint chrême, et il s'agit donc plus d'un sanctuaire de temple que d'un attribut indispensable de la prière à la maison.

Selon les critiques de « l'iconoclasme arménien », les principales raisons qui ont déterminé son apparition sont considérées comme la domination des musulmans en Arménie aux VIIIe-IXe siècles, dont la religion interdit les images de personnes, le « monophysisme », qui ne présuppose pas le Christ. une essence humaine, et donc le sujet de l'image, ainsi que l'identification de la vénération des icônes avec l'Église byzantine, avec laquelle l'Église apostolique arménienne avait des désaccords importants depuis le concile de Chalcédoine. Eh bien, puisque la présence d'icônes dans les églises arméniennes témoigne de l'affirmation de l'iconoclasme dans l'AAC, l'opinion a commencé à être avancée selon laquelle, à partir du XIe siècle, en matière de vénération des icônes, l'Église arménienne a convergé avec la tradition byzantine ( bien que l'Arménie au cours des siècles suivants ait été sous la domination musulmane, et de nombreux diocèses de l'AAC sont encore aujourd'hui situés dans des territoires musulmans, malgré le fait qu'il n'y a jamais eu de changements dans la christologie et que l'attitude envers la tradition byzantine est la même que celle au premier millénaire).

L'Église apostolique arménienne elle-même déclare son attitude négative à l'égard de l'iconoclasme et le condamne, car elle a sa propre histoire de lutte contre cette hérésie. Même à la fin du VIe - début du VIIe siècle (soit plus d'un siècle avant l'émergence de l'iconoclasme à Byzance, VIIIe-IXe siècles), des prédicateurs de l'iconoclasme sont apparus en Arménie. Le prêtre de la Dvina Hesu et plusieurs autres membres du clergé se rendirent dans les régions de Sodk et de Gardmank, où ils prêchèrent le rejet et la destruction des icônes. L'Église arménienne, représentée par le Catholicos Movses, les théologiens Vrtanes Kertoh et Hovhan Mayragometsi, s'y sont opposés idéologiquement. Mais la lutte contre les iconoclastes ne se limite pas à la seule théologie. Les iconoclastes furent persécutés et, capturés par le prince Gardman, se rendirent à la cour de l'Église de Dvin. Ainsi, l’iconoclasme intra-ecclésial fut rapidement supprimé, mais trouva du terrain dans les mouvements populaires sectaires du milieu du VIIe siècle. et le début du VIIIe siècle, avec lequel les églises arménienne et alvane se sont battues.

Fonctionnalités de calendrier et de rituel

Bâton de Vardapet (archimandrite), Arménie, 1er quart du XIXe siècle

Mata

L’une des caractéristiques rituelles de l’Église apostolique arménienne est la matah (littéralement « offrande de sel ») ou repas de charité, perçu à tort par certains comme un sacrifice animal. La signification principale de matah n’est pas le sacrifice, mais le fait d’apporter un don à Dieu sous la forme d’une miséricorde envers les pauvres. Autrement dit, si cela peut être appelé un sacrifice, alors uniquement dans le sens d'un don. Il s’agit d’un sacrifice de miséricorde, et non d’un sacrifice de sang comme celui de l’Ancien Testament ou des païens.

La tradition mataha remonte aux paroles du Seigneur :

| Lorsque vous préparez le déjeuner ou le dîner, n'invitez pas vos amis, ni vos frères, ni vos proches, ni de riches voisins, de peur qu'ils ne vous invitent et que vous ne receviez une récompense. Mais quand vous faites un festin, appelez les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et vous serez heureux qu'ils ne puissent vous rendre la pareille, car vous serez récompensé à la résurrection des justes. Luc 14 : 12-14 |

Matah dans l'Église apostolique arménienne est célébrée à diverses occasions, le plus souvent en guise de gratitude envers Dieu pour sa miséricorde ou avec une demande d'aide. Le plus souvent, matah est accompli comme un vœu pour la réussite de quelque chose, par exemple le retour d'un fils de l'armée ou le rétablissement d'une maladie grave d'un membre de la famille, et est également exécuté comme une pétition pour le repos du décédé. Cependant, le matah est également d'usage pour servir de repas public aux membres de la paroisse lors des grandes fêtes religieuses ou à l'occasion de la consécration d'une église.

La participation au rite du clergé se limite uniquement à la consécration du sel avec lequel la matah est préparée. Il est interdit d'amener un animal à l'église, c'est pourquoi il est abattu par le donateur à son domicile. Pour le matah, un taureau, un bélier ou une volaille est abattu (ce qui est perçu comme un sacrifice). La viande est bouillie dans de l'eau additionnée de sel béni. Ils la distribuent aux pauvres ou organisent un repas à la maison, et la viande ne doit pas être laissée pour le lendemain. Ainsi, la viande d'un taureau est distribuée à 40 maisons, un bélier - à 7 maisons, un coq - à 3 maisons. Compagnon traditionnel et symbolique, lorsqu'une colombe est utilisée, elle est relâchée dans la nature.

Transférer le message

Le jeûne avancé, actuellement propre à l'Église arménienne, a lieu 3 semaines avant le Carême. L'origine du jeûne est associée au jeûne de saint Grégoire l'Illuminateur, après quoi il guérit le roi malade Trdat le Grand.

Trisagion

Dans l'Église arménienne, comme dans d'autres églises orthodoxes orientales anciennes, contrairement aux églises orthodoxes de tradition grecque, l'hymne du Trisagion n'est pas chanté à la Divine Trinité, mais à l'une des Personnes du Dieu Trine. Le plus souvent, cela est perçu comme une formule christologique. Ainsi, après les mots « Dieu Saint, Saint Puissant, Saint Immortel », selon l'événement célébré lors de la liturgie, un ajout est fait indiquant l'un ou l'autre événement biblique.

Ainsi, dans la liturgie dominicale et à Pâques, il est ajouté : « ... qui est ressuscité des morts, aie pitié de nous ».

Pendant la liturgie non dominicale et lors des fêtes de la Sainte Croix : « ... qui a été crucifié pour nous, … ».

Sur l'Annonciation ou l'Epiphanie (Noël et Epiphanie) : « ... qui est apparu pour nous, … ».

Sur l'Ascension du Christ : « ... qu'il est monté en gloire vers le Père, … ».

A la Pentecôte (Descente du Saint-Esprit) : « ... qui sont venus se reposer sur les apôtres, … ».

Et d'autres…

Communion

Pain Dans l'Église apostolique arménienne, lors de la célébration de l'Eucharistie, selon la tradition, on utilise des produits sans levain. Le choix du pain eucharistique (sans levain ou au levain) n'a pas de signification dogmatique.

Vin Lors de la célébration du sacrement de l'Eucharistie, le tout est utilisé et non dilué avec de l'eau.

Le pain eucharistique consacré (Corps) est immergé par le prêtre dans le Calice avec le vin consacré (Sang) et, brisé en morceaux avec les doigts, est servi au communiant.

Signe de la croix

Dans l'Église apostolique arménienne, le signe de croix est à trois doigts (semblable au grec) et s'effectue de gauche à droite (comme les latins). L’AAC ne considère pas les autres versions du signe de croix, pratiquées dans d’autres églises, comme « fausses », mais les perçoit comme une tradition locale naturelle.

Fonctionnalités du calendrier

L'Église apostolique arménienne dans son ensemble vit selon le calendrier grégorien, mais les communautés de la diaspora, sur le territoire des églises utilisant le calendrier julien, avec la bénédiction de l'évêque, peuvent également vivre selon le calendrier julien. Autrement dit, le calendrier n’a pas de statut « dogmatique ». Le Patriarcat arménien de Jérusalem, selon le statu quo accepté entre les Églises chrétiennes ayant droit au Saint-Sépulcre, vit selon le calendrier julien, comme le Patriarcat grec.

Une condition préalable importante à la propagation du christianisme était l'existence de colonies juives en Arménie. Comme on le sait, les premiers prédicateurs du christianisme commençaient généralement leurs activités dans les lieux où se trouvaient les communautés juives. Des communautés juives existaient dans les principales villes d'Arménie : Tigranakert, Artashat, Vagharshapat, Zareavan, etc. Tertullien dans son livre « Contre les Juifs », écrit en 197, parle des peuples qui ont adopté le christianisme : Parthes, Lydiens, Phrygiens, Cappadociens, mentionne également les Arméniens Cette évidence est confirmée par le bienheureux Augustin dans son essai « Contre les manichéens ».

À la fin du IIe et au début du IIIe siècle, les chrétiens d'Arménie furent persécutés par les rois Vagharsh II (186-196), Khosrov I (196-216) et leurs successeurs. Ces persécutions ont été décrites par l'évêque de Césarée de Cappadoce Firmilien (230-268) dans son livre « L'histoire de la persécution de l'Église ». Eusèbe de Césarée mentionne la lettre de Denys, évêque d'Alexandrie, « Sur le repentir des frères en Arménie, où Méroujan était évêque » (VI, 46, 2). La lettre date de 251-255. Cela prouve qu'au milieu du IIIe siècle il existait une communauté chrétienne organisée et reconnue par l'Église universelle en Arménie.

Adoption du christianisme par l'Arménie

La date historique traditionnelle de la proclamation du christianisme comme « État et seule religion de l’Arménie » est considérée comme 301. Selon S. Ter-Nersesyan, cela ne s'est produit qu'en 314, entre 314 et 325, mais cela ne nie pas le fait que l'Arménie a été la première à adopter le christianisme au niveau de l'État. Saint Grégoire l'Illuminateur, qui est devenu le premier premier hiérarque de l'Église arménienne d'État (-), et le roi de Grande Arménie, Saint Trdat III le Grand (-), qui avant sa conversion était le persécuteur le plus sévère du christianisme.

Selon les écrits des historiens arméniens du Ve siècle, en 287 Trdat arriva en Arménie, accompagné de légions romaines, pour regagner le trône de son père. Dans le domaine de Yeriza, Gavar Ekegeats, alors que le roi accomplissait un rituel de sacrifice dans le temple de la déesse païenne Anahit, Grégoire, l'un des associés du roi, en tant que chrétien, refusa de sacrifier à l'idole. Il est ensuite révélé que Grégoire est le fils d'Anak, le meurtrier du père de Trdat, le roi Khosrow II. Pour ces « crimes », Grégoire est emprisonné dans le cachot d'Artashat, destiné au couloir de la mort. La même année, le roi a publié deux décrets : le premier ordonnait l'arrestation de tous les chrétiens en Arménie avec la confiscation de leurs biens, et le second ordonnait la peine de mort pour héberger des chrétiens. Ces décrets montrent à quel point le christianisme était considéré comme dangereux pour l'État.

Église Sainte Gayane. Vagharshapat

Église Saint-Hripsimé. Vagharshapat

L'adoption du christianisme par l'Arménie est étroitement associée au martyre des saintes vierges Hripsimeyanki. Selon la légende, un groupe de jeunes chrétiennes originaires de Rome, se cachant des persécutions de l'empereur Dioclétien, s'enfuirent vers l'Est et trouvèrent refuge près de la capitale de l'Arménie, Vagharshapat. Le roi Trdat, enchanté par la beauté de la jeune fille Hripsimé, voulut la prendre pour épouse, mais rencontra une résistance désespérée, pour laquelle il ordonna que toutes les filles soient martyrisées. Hripsime et 32 amis sont morts dans la partie nord-est de Vagharshapat, le professeur des jeunes filles Gayane et deux jeunes filles sont morts dans la partie sud de la ville et une jeune fille malade a été torturée directement dans le pressoir. Une seule des vierges - Nune - a réussi à s'enfuir en Géorgie, où elle a continué à prêcher le christianisme et a ensuite été glorifiée sous le nom de Sainte Nino, l'égale des apôtres.

L'exécution des jeunes filles Hripsimeyan a provoqué chez le roi un fort choc mental, qui a conduit à une grave maladie nerveuse. Au Ve siècle, on appelait cette maladie « maladie du porc », c'est pourquoi les sculpteurs ont représenté Trdat avec une tête de cochon. La sœur du roi, Khosrovadukht, fit à plusieurs reprises un rêve dans lequel elle était informée que Trdat ne pouvait être guéri que par Grégoire, emprisonné. Grégory, qui a miraculeusement survécu après avoir passé 13 ans dans une fosse en pierre à Khor Virap, a été libéré de prison et solennellement reçu à Vagharshapat. Après 66 jours de prière et de prédication des enseignements du Christ, Grégoire guérit le roi qui, ainsi parvenu à la foi, déclara le christianisme comme religion de l'État.

Les persécutions précédentes de Trdat ont conduit à la quasi-destruction de la hiérarchie sacrée en Arménie. Pour être ordonné évêque, Grégoire l'Illuminateur se rendit solennellement à Césarée, où il fut ordonné par les évêques cappadociens dirigés par Léonce de Césarée. L'évêque Pierre de Sébastie a célébré la cérémonie d'intronisation de Grégoire sur le trône épiscopal en Arménie. La cérémonie n'a pas eu lieu dans la capitale Vagharshapat, mais dans la lointaine Ashtishat, où se trouvait depuis longtemps le principal siège épiscopal d'Arménie, fondé par les apôtres.

Le roi Trdat, avec toute la cour et les princes, fut baptisé par Grégoire l'Illuminateur et s'efforça de faire revivre et de propager le christianisme dans le pays, afin que le paganisme ne puisse jamais revenir. Contrairement à Osroène, où le roi Abgar (qui, selon la légende arménienne, est considéré comme un Arménien) fut le premier des monarques à adopter le christianisme, ce qui en fit uniquement la religion du souverain, en Arménie, le christianisme est devenu la religion d'État. C’est pourquoi l’Arménie est considérée comme le premier État chrétien au monde.

Pour renforcer la position du christianisme en Arménie et l'abandon définitif du paganisme, Grégoire l'Illuminateur, avec le roi, détruisit les sanctuaires païens et, afin d'éviter leur restauration, construisit à leur place des églises chrétiennes. Cela a commencé avec la construction de la cathédrale d’Etchmiadzine. Selon la légende, saint Grégoire eut une vision : le ciel s'ouvrit, un rayon de lumière en descendit, précédé d'une multitude d'anges, et dans un rayon de lumière le Christ descendit du ciel et frappa le temple souterrain de Sandarametk avec un marteau, indiquant sa destruction et la construction d'une église chrétienne sur ce site. Le temple a été détruit et comblé, et à sa place un temple dédié à la Très Sainte Théotokos a été érigé. C'est ainsi qu'a été fondé le centre spirituel de l'Église apostolique arménienne - Saint Etchmiadzine, qui en arménien signifie « le Fils unique descendu ».

L’État arménien nouvellement converti a été contraint de défendre sa religion contre l’Empire romain. Eusèbe de Césarée témoigne que l'empereur Maximin II Daza (-) a déclaré la guerre aux Arméniens, « qui étaient depuis longtemps amis et alliés de Rome, de plus, ce dieu combattant a essayé de forcer les chrétiens zélés à sacrifier aux idoles et aux démons et les a ainsi fait des ennemis au lieu d'amis et des ennemis au lieu d'alliés... Lui-même, avec ses troupes, a subi des échecs dans la guerre contre les Arméniens » (IX. 8,2,4). Maximin attaqua l'Arménie dans les derniers jours de sa vie, en 312/313. En dix ans, le christianisme en Arménie a pris des racines si profondes que les Arméniens ont pris les armes contre le puissant Empire romain pour leur nouvelle foi.

À l'époque de St. Grégoire, les rois Alvan et géorgien ont accepté la foi du Christ, faisant respectivement du christianisme la religion d'État en Géorgie et en Albanie du Caucase. Les églises locales, dont la hiérarchie provient de l'Église arménienne, maintenant avec elle l'unité doctrinale et rituelle, avaient leur propre Catholicos, qui reconnaissait l'autorité canonique du premier hiérarque arménien. La mission de l’Église arménienne s’est également dirigée vers d’autres régions du Caucase. Ainsi, le fils aîné du Catholicos Vrtanes Grigoris est allé prêcher l'Évangile au pays des Mazkuts, où il a ensuite subi le martyre sur ordre du roi Sanesan Arshakuni en 337.

Après beaucoup de travail (selon la légende, par révélation divine), Saint Mesrop créa l'alphabet arménien en 405. La première phrase traduite en arménien était « Connaître la sagesse et l’instruction, comprendre les paroles de l’intelligence » (Proverbes 1 : 1). Avec l'aide du Catholicos et du tsar, Mashtots ouvrit des écoles dans divers endroits d'Arménie. La littérature traduite et originale naît et se développe en Arménie. Le travail de traduction était dirigé par le Catholicos Sahak, qui a d'abord traduit la Bible du syriaque et du grec vers l'arménien. Parallèlement, il envoie ses meilleurs étudiants dans les centres culturels célèbres de l'époque : Edessa, Amid, Alexandrie, Athènes, Constantinople et d'autres villes pour améliorer leurs langues syriaque et grecque et traduire les œuvres des Pères de l'Église.

Parallèlement aux activités de traduction, la création de littérature originale de divers genres a eu lieu : théologique, morale, exégétique, apologétique, historique, etc. La contribution des traducteurs et créateurs de la littérature arménienne du Ve siècle à la culture nationale est si grande que l'Église arménienne les a canonisés comme saints chaque année célèbre solennellement la mémoire du Concile des Saints Traducteurs.

Défense du christianisme contre la persécution du clergé zoroastrien d'Iran

Depuis l’Antiquité, l’Arménie était tour à tour sous l’influence politique de Byzance ou de la Perse. À partir du IVe siècle, lorsque le christianisme devint la religion d'État d'abord de l'Arménie puis de Byzance, les sympathies des Arméniens se tournèrent vers l'Occident, vers leur voisin chrétien. Conscients de cela, les rois perses tentèrent de temps en temps de détruire le christianisme en Arménie et d'imposer par la force le zoroastrisme. Certains nakharars, notamment propriétaires des régions méridionales limitrophes de la Perse, partageaient les intérêts des Perses. Deux mouvements politiques ont émergé en Arménie : le byzantophile et le persophile.

Après le troisième concile œcuménique, les partisans de Nestorius, persécutés dans l'Empire byzantin, trouvèrent refuge en Perse et commencèrent à traduire et à diffuser les œuvres de Diodore de Tarse et de Théodore de Mopsuestia, qui ne furent pas condamnées au concile d'Éphèse. L'évêque Akakios de Melitina et le patriarche Proclus de Constantinople ont mis en garde le Catholicos Sahak contre la propagation du nestorianisme dans leurs lettres.

Dans ses messages de réponse, le Catholicos a écrit que les prédicateurs de cette hérésie n'étaient pas encore apparus en Arménie. Dans cette correspondance, les fondements de la christologie arménienne ont été posés sur la base des enseignements de l'école alexandrine. La lettre de saint Sahak adressée au patriarche Proclus, comme exemple d'orthodoxie, fut lue en 553 lors du « Cinquième Concile œcuménique » byzantin de Constantinople.

L'auteur de la vie de Mesrop Mashtots, Koryun, témoigne que « de faux livres apportés en Arménie sont apparus, des légendes creuses d'un certain Romain nommé Théodoros ». Ayant appris cela, les saints Sahak et Mesrop prirent immédiatement des mesures pour condamner les champions de cet enseignement hérétique et détruire leurs écrits. Bien entendu, nous parlions ici des écrits de Théodore de Mopsuestia.

Les relations ecclésiales arméno-byzantines dans la seconde moitié du XIIe siècle

Au cours des siècles, les Églises arménienne et byzantine ont tenté à plusieurs reprises de se réconcilier. Pour la première fois en 654 à Dvina sous le Catholicos Nersès III (641-661) et l'empereur de Byzance Konstas II (-), puis au VIIIe siècle sous le patriarche Herman de Constantinople (-) et le Catholicos d'Arménie David I (-), au IXe siècle sous le patriarche de Constantinople Photius (-, -) et le Catholicos Zacharie I (-). Mais la tentative la plus sérieuse d'unir les églises eut lieu au XIIe siècle.

Dans l’histoire de l’Arménie, le XIe siècle est marqué par la migration du peuple arménien vers le territoire des provinces orientales de Byzance. En 1080, le souverain de la Cilicie montagneuse Ruben, parent du dernier roi d'Arménie Gagik II, annexa la partie plate de la Cilicie à ses possessions et fonda la principauté arménienne de Cilicie sur la rive nord-est de la mer Méditerranée. En 1198 cette principauté devint un royaume et exista jusqu'en 1375. Avec le trône royal, le trône patriarcal d'Arménie (-) s'est également déplacé en Cilicie.

Le Pape a écrit une lettre au Catholicos arménien, dans laquelle il reconnaissait l'orthodoxie de l'Église arménienne et, pour la parfaite unité des deux Églises, invitait les Arméniens à mélanger de l'eau dans le Saint Calice et à célébrer la Nativité du Christ le 25 décembre. . Innocent II a également envoyé un bâton épiscopal en cadeau au Catholicos arménien. À partir de ce moment-là, le bâton latin est apparu dans l'Église arménienne, que les évêques ont commencé à utiliser, et le bâton oriental gréco-Cappadoce est devenu la propriété des archimandrites. En 1145, le Catholicos Grégoire III se tourna vers le pape Eugène III (-) pour obtenir une assistance politique, et Grégoire IV se tourna vers le pape Lucius III (-). Cependant, au lieu d'aider, les papes ont de nouveau suggéré que l'AAC mélange de l'eau dans le Saint Calice, célèbre la Nativité du Christ le 25 décembre, etc.

Le roi Héthum envoya le message du pape au Catholicos Constantin et lui demanda une réponse. Le Catholicos, bien que plein de respect pour le trône romain, ne pouvait accepter les conditions proposées par le pape. C’est pourquoi il a envoyé un message en 15 points au roi Hethum, dans lequel il rejetait les enseignements de l’Église catholique et demandait au roi de ne pas faire confiance à l’Occident. Le trône romain, ayant reçu une telle réponse, limita ses propositions et, dans une lettre écrite en 1250, proposa de n'accepter que la doctrine du filioque. Pour répondre à cette proposition, le Catholicos Constantin convoqua le Troisième Concile de Sis en 1251. Sans parvenir à une décision finale, le concile s’est tourné vers l’opinion des dirigeants de l’Église d’Arménie orientale. Le problème était nouveau pour l’Église arménienne, et il est naturel qu’au début il puisse y avoir des opinions différentes. Cependant, aucune décision n’a jamais été prise.

Les XVIe et XVIIe siècles ont vu la période de confrontation la plus active entre ces puissances pour une position dominante au Moyen-Orient, y compris le pouvoir sur le territoire de l'Arménie. C'est pourquoi, à partir de ce moment-là, les diocèses et les communautés de l'AAC furent divisés sur une base territoriale en turc et persan pendant plusieurs siècles. Depuis le XVIe siècle, ces deux parties de l'Église unique se sont développées dans des conditions différentes et avaient des statuts juridiques différents, ce qui a affecté la structure de la hiérarchie de l'AAC et les relations des différentes communautés en son sein.

Après la chute de l’Empire byzantin en 1461, le Patriarcat de l’Église apostolique arménienne de Constantinople fut formé. Le premier patriarche arménien d'Istanbul fut l'archevêque de Bursa Hovagim, qui dirigeait les communautés arméniennes d'Asie Mineure. Le patriarche était doté de larges pouvoirs religieux et administratifs et était le chef (bashi) d'un mil « arménien » spécial (ermeni milleti). Outre les Arméniens eux-mêmes, les Turcs incluaient dans ce mil toutes les communautés chrétiennes qui n'étaient pas incluses dans le mil « byzantin » qui réunissait les chrétiens grecs orthodoxes sur le territoire de l'Empire ottoman. Outre les croyants d'autres églises orthodoxes orientales anciennes non chalcédoniennes, les maronites, les bogomiles et les catholiques de la péninsule balkanique étaient inclus dans le mil arménien. Leur hiérarchie était administrativement subordonnée au patriarche arménien d'Istanbul.

Au XVIe siècle, d'autres trônes historiques de l'AAC se sont également retrouvés sur le territoire de l'Empire ottoman : les catholicosats d'Akhtamar et de Cilicie et le Patriarcat de Jérusalem. Malgré le fait que les Catholicoses de Cilicie et d'Akhtamar avaient un rang spirituel plus élevé que le patriarche de Constantinople, qui n'était qu'archevêque, ils lui étaient administrativement subordonnés en tant qu'ethnarque arménien en Turquie.

Le trône du Catholicos de tous les Arméniens d'Etchmiadzine se trouvait sur le territoire de la Perse, et le trône du Catholicos d'Albanie, subordonné à l'AAC, s'y trouvait également. Les Arméniens des territoires subordonnés à la Perse ont presque complètement perdu leurs droits à l'autonomie et l'Église apostolique arménienne est restée la seule institution publique capable de représenter la nation et d'influencer la vie publique. Le Catholicos Movses III (-) a réussi à réaliser une certaine unité de gouvernement à Etchmiadzine. Il renforça la position de l'Église dans l'État perse, obtenant du gouvernement la fin des abus bureaucratiques et la suppression des impôts pour l'AAC. Son successeur, Pilipos Ier, chercha à renforcer les liens des diocèses ecclésiastiques de Perse, subordonnés à Etchmiadzine, avec les diocèses de l'Empire ottoman. En 1651, il convoqua un conseil local de l'AAC à Jérusalem, au cours duquel toutes les contradictions entre les trônes autonomes de l'AAC causées par la division politique furent éliminées.

Cependant, dans la 2e moitié du XVIIe siècle, un affrontement éclate entre Etchmiadzine et la puissance croissante du Patriarcat de Constantinople. Le patriarche Egiazar de Constantinople, avec le soutien de la Sublime Porte, a été proclamé Catholicos suprême de l'AAC, par opposition au Catholicos légitime de tous les Arméniens ayant le trône à Etchmiadzine. En 1664 et 1679, le Catholicos Hakob VI visita Istanbul et négocia avec Yeghiazar sur l'unité et la division des pouvoirs. Afin d'éliminer le conflit et de ne pas détruire l'unité de l'Église, selon leur accord, après la mort de Hakob (1680), le trône d'Etchmiadzine fut occupé par Yegiazar. Ainsi, une seule hiérarchie et un seul trône suprême de l'AAC ont été préservés.

La confrontation entre les unions tribales turques Ak-Koyunlu et Kara-Koyunlu, qui s'est déroulée principalement sur le territoire de l'Arménie, puis les guerres entre l'Empire ottoman et l'Iran ont entraîné d'énormes destructions dans le pays. Le Catholicossat d'Etchmiadzine s'est efforcé de préserver l'idée d'unité nationale et de culture nationale, en améliorant le système hiérarchique de l'Église, mais la situation difficile dans le pays a contraint de nombreux Arméniens à chercher le salut dans des pays étrangers. À cette époque, des colonies arméniennes dotées de la structure ecclésiale correspondante existaient déjà en Iran, en Syrie, en Égypte, ainsi qu'en Crimée et en Ukraine occidentale. Au XVIIIe siècle, les positions de l'AAC se renforcent en Russie - Moscou, Saint-Pétersbourg, Nouveau Nakhitchevan (Nakhichevan-on-Don), Armavir.

Prosélytisme catholique parmi les Arméniens

Parallèlement au renforcement des liens économiques de l'Empire ottoman avec l'Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles, l'activité de propagande de l'Église catholique romaine s'est accrue. L'AAC dans son ensemble a adopté une position très négative à l'égard des activités missionnaires de Rome parmi les Arméniens. Néanmoins, au milieu du XVIIe siècle, la colonie arménienne la plus importante d’Europe (en Ukraine occidentale), sous une forte pression politique et idéologique, fut contrainte de se convertir au catholicisme. Au début du XVIIIe siècle, les évêques arméniens d'Alep et de Mardin se prononcèrent ouvertement en faveur de la conversion au catholicisme.

À Constantinople, où les intérêts politiques de l’Est et de l’Ouest se croisaient, les ambassades européennes et les missionnaires catholiques des ordres dominicain, franciscain et jésuite lancèrent des activités de prosélytisme actives au sein de la communauté arménienne. En raison de l'influence des catholiques, une scission s'est produite au sein du clergé arménien de l'Empire ottoman : plusieurs évêques se sont convertis au catholicisme et, grâce à la médiation du gouvernement français et de la papauté, se sont séparés de l'AAC. En 1740, avec le soutien du pape Benoît XIV, ils formèrent l’Église catholique arménienne, qui devint subordonnée au trône romain.

Dans le même temps, les liens de l'AAC avec les catholiques ont joué un rôle important dans la renaissance de la culture nationale des Arméniens et dans la diffusion des idées européennes de la Renaissance et des Lumières. Depuis 1512, des livres en langue arménienne commencent à être imprimés à Amsterdam (l'imprimerie du monastère d'Agop Megaparta), puis à Venise, Marseille et dans d'autres villes d'Europe occidentale. La première édition imprimée arménienne des Saintes Écritures a été réalisée en 1666 à Amsterdam. En Arménie même, l'activité culturelle a été fortement entravée (la première imprimerie n'a ouvert ici qu'en 1771), ce qui a contraint de nombreux membres du clergé à quitter le Moyen-Orient et à créer des associations monastiques, scientifiques et éducatives en Europe.

Mkhitar Sebastatsi, fasciné par les activités des missionnaires catholiques à Constantinople, fonda un monastère sur l'île de San Lazzaro à Venise en 1712. S'étant adaptés aux conditions politiques locales, les frères du monastère (mkhitaristes) reconnurent la primauté du Pape ; néanmoins, cette communauté et sa branche née à Vienne ont essayé de rester à l'écart des activités de propagande des catholiques, s'engageant exclusivement dans un travail scientifique et éducatif dont les fruits ont valu une reconnaissance nationale.

Au XVIIIe siècle, l'ordre monastique catholique des Antonites acquit une grande influence parmi les Arméniens qui collaboraient avec les catholiques. Les communautés antonites du Moyen-Orient ont été formées à partir de représentants des anciennes églises orientales converties au catholicisme, y compris celles de l'AAC. L'Ordre des Antonites arméniens a été fondé en 1715 et son statut a été approuvé par le pape Clément XIII. À la fin du XVIIIe siècle, la majorité de l’épiscopat de l’Église catholique arménienne appartenait à cet ordre.