Matière organique des sols- il s'agit d'un système complexe de toutes les substances organiques présentes dans le profil à l'état libre ou sous forme de composés organominéraux, à l'exclusion de celles qui font partie des organismes vivants.

La principale source de matière organique du sol sont les restes de plantes et d’animaux à différents stades de décomposition. La plus grande quantité de biomasse provient des débris végétaux tombés ; la contribution des animaux invertébrés et vertébrés et des micro-organismes est beaucoup plus faible, mais ils jouent un rôle important dans l'enrichissement de la matière organique en composants contenant de l'azote.

Selon son origine, son caractère et ses fonctions, la matière organique du sol est divisée en deux groupes : les résidus organiques et l'humus. Le terme « humus » est parfois utilisé comme synonyme du terme « humus ».

Résidus organiques sont représentés principalement par la litière de sol et de racines de plantes supérieures, qui n'ont pas perdu leur structure anatomique. La composition chimique des résidus végétaux des différentes cénoses varie considérablement. Leur point commun est la prédominance des glucides (cellulose, hémicellulose, substances pectiques), de la lignine, des protéines et des lipides. L'ensemble de ce complexe de substances, après la mort des organismes vivants, pénètre dans le sol et se transforme en substances minérales et humiques, et est partiellement évacué du sol avec les eaux souterraines, éventuellement vers des horizons pétrolifères.

La décomposition des résidus organiques du sol comprend la destruction mécanique et physique, la transformation biologique et biochimique et les processus chimiques. Dans la décomposition des résidus organiques, les enzymes, les animaux invertébrés du sol, les bactéries et les champignons jouent un rôle majeur. Les enzymes sont des protéines structurées qui possèdent de nombreux groupes fonctionnels. La principale source d’enzymes est : plantes. Agissant comme catalyseurs dans le sol, les enzymes accélèrent des millions de fois les processus de décomposition et de synthèse des substances organiques.

Humus est la totalité de tous les composés organiques présents dans le sol, à l'exception de ceux qui font partie des organismes vivants et des résidus organiques qui ont conservé leur structure anatomique.

La composition de l'humus comprend des composés organiques non spécifiques et des composés spécifiques - des substances humiques.

Non spécifique est un groupe de substances organiques de nature connue et de structure individuelle. Ils pénètrent dans le sol à partir de résidus végétaux et animaux en décomposition et avec les sécrétions des racines. Les composés non spécifiques sont représentés par presque tous les composants qui composent les tissus animaux et végétaux et les sécrétions intravitales de macro et micro-organismes. Ceux-ci comprennent la lignine, la cellulose, les protéines, les acides aminés, les monosaccharides, les cires et les acides gras.

En général, la part des composés organiques non spécifiques ne dépasse pas 20 % de la quantité totale d'humus du sol. Les composés organiques non spécifiques sont des produits issus de divers degrés de décomposition et d'humification de matières végétales, animales et microbiennes pénétrant dans le sol. Ces composés déterminent la dynamique des propriétés du sol en évolution rapide : potentiel rédox, teneur en formes mobiles de nutriments, nombre et activité des micro-organismes du sol et composition des solutions du sol. Les substances humiques, au contraire, déterminent la stabilité dans le temps d'autres propriétés du sol : capacité d'échange, propriétés physiques de l'eau, régime de l'air et couleur.

Partie organique spécifique du sol - substances humiques- représentent un système polydispersé hétérogène (hétérogène) de composés aromatiques azotés de haut poids moléculaire et de nature acide. Les substances humiques se forment à la suite d'un processus biophysique et chimique complexe de transformation (humification) des produits de décomposition des résidus organiques pénétrant dans le sol.

Selon la composition chimique des résidus végétaux et les facteurs de leur décomposition (température, humidité, composition en micro-organismes), on distingue deux grands types d'humification : le fulvate et l'humate. Chacun d'eux correspond à une certaine composition de groupes fractionnaires d'humus. La composition du groupe de l'humus fait référence à l'ensemble et au contenu de diverses substances qui sont liées par la structure et les propriétés des composés. Les groupes les plus importants sont les acides humiques (HA) et les acides fulviques (FA).

Les acides humiques contiennent 46 à 62 % de carbone (C), 3 à 6 % d'azote (N), 3 à 5 % d'hydrogène (H) et 32 à 38 % d'oxygène (O). Les acides fulviques contiennent plus de carbone - 45 à 50 %, d'azote - 3,0 à 4,5 % et d'hydrogène - 3 à 5 %. Les acides humiques et fulviques contiennent presque toujours du soufre (jusqu'à 1,2 %), du phosphore (des dizaines et des centaines de fractions de pour cent) et des cations de divers métaux.

Les fractions se distinguent au sein des groupes HA et FC. La composition fractionnée de l'humus caractérise l'ensemble et la teneur de diverses substances incluses dans les groupes HA et FA, selon les formes de leurs composés avec les composants minéraux du sol. Les fractions suivantes sont les plus importantes pour la formation des sols : les acides humiques bruns (BHA) associés aux sesquioxydes ; les acides humiques noirs (BHA) liés au calcium ; les fractions I et Ia des acides fulviques associées aux formes mobiles de sesquioxydes ; HA et FA, étroitement liés aux sesquioxydes et aux minéraux argileux.

La composition du groupe de l'humus est caractérisée par le rapport quantitatif des acides humiques et des acides fulviques. Une mesure quantitative du type d'humus est le rapport entre la teneur en carbone des acides humiques (CHA) et la teneur en carbone des acides fulviques (CFA). En fonction de la valeur de ce rapport (CHA /CFA), quatre types d'humus peuvent être distingués :

- — humate - plus de 2 ;

- — fulvate-humate - 1-2 ;

- — humate-fulvate - 0,5-1,0 ;

- — fulvate - moins de 0,5.

La composition groupée et fractionnée de l'humus change naturellement et de manière cohérente dans la série génétique zonale des sols. Dans les sols podzoliques et gazeux-podzoliques, les acides humiques ne se forment presque pas et peu d'entre eux s'accumulent. Le rapport CHA/CFA est généralement inférieur à 1 et est le plus souvent compris entre 0,3 et 0,6. Dans les sols gris et les chernozems, la teneur absolue et la proportion d'acides humiques sont nettement plus élevées. Le rapport CHA/CFA dans les chernozems peut atteindre 2,0-2,5. Dans les sols situés au sud des chernozems, la proportion d'acides fulviques augmente à nouveau progressivement.

L'humidité excessive, la teneur en carbonate de la roche et la salinité marquent la composition du groupe d'humus. Une humidité supplémentaire favorise généralement l’accumulation d’acides humiques. Une humation accrue est également caractéristique des sols formés sur des roches carbonatées ou sous l'influence d'eaux souterraines dures.

La composition groupée et fractionnée de l'humus change également le long du profil du sol. La composition fractionnée de l'humus dans différents horizons dépend de la minéralisation de la solution du sol et de la valeur du pH. Changements de profil dans la composition du groupe d'humus dans la plupart

les sols sont soumis à un schéma général : avec la profondeur, la proportion d'acides humiques diminue, la proportion d'acides fulviques augmente, le rapport CHA/CFA diminue à 0,1-0,3.

La profondeur d'humification, ou le degré de conversion des résidus végétaux en substances humiques, ainsi que le rapport CHA/CFA dépendent de la vitesse (cinétique) et de la durée du processus d'humification. La cinétique d'humification est déterminée par les caractéristiques chimiques et climatiques du sol qui stimulent ou inhibent l'activité des micro-organismes (nutriments, température, pH, humidité), et la susceptibilité des résidus végétaux à la transformation en fonction de la structure moléculaire de la substance (monosaccharides, les protéines sont plus faciles à transformer, la lignine, les polysaccharides sont plus difficiles) .

Dans les horizons humifères des sols de climat tempéré, le type d'humus et la profondeur d'humification, exprimés par le rapport CHA/CFA, sont en corrélation avec la durée de la période d'activité biologique.

La période d'activité biologique est une période de temps pendant laquelle des conditions favorables sont créées pour une végétation végétale normale et une activité microbiologique active. La durée de la période d'activité biologique est déterminée par la durée de la période pendant laquelle la température de l'air dépasse constamment 10 ° C et l'apport d'humidité productive est d'au moins 1 à 2 %. Dans la série zonale des sols, la valeur de CHA/CFA, qui caractérise la profondeur d'humification, correspond à la durée de la période d'activité biologique.

La prise en compte simultanée de deux facteurs - la période d'activité biologique et la saturation du sol en bases - permet de déterminer les zones de formation des différents types d'humus. L'humus humique ne se forme que pendant une longue période d'activité biologique et un degré élevé de saturation du sol en bases. Cette combinaison de conditions est typique des chernozems. Les sols fortement acides (podzols, sols gazeux-podzoliques), quelle que soit la période d'activité biologique, contiennent de l'humus fulvique.

Les substances humiques du sol sont très réactives et interagissent activement avec la matrice minérale. Sous l'influence des substances organiques, les minéraux instables de la roche mère sont détruits et les éléments chimiques deviennent plus accessibles aux plantes. Au cours du processus d'interactions organo-minérales, des agrégats de sol se forment, ce qui améliore l'état structurel du sol.

Les acides fulviques détruisent le plus activement les minéraux du sol. En interaction avec les sesquioxydes (Fe 2 O 3 et Al 2 O 3), les FA forment des complexes mobiles d'aluminium et de fer-humus (fulvates de fer et d'aluminium). Ces complexes sont associés à la formation d’horizons pédologiques illuvial-humifères dans lesquels ils se déposent. Les fulvates de bases alcalines et alcalino-terreuses sont très solubles dans l'eau et migrent facilement le long du profil. Une caractéristique importante des FC est leur incapacité à fixer le calcium. Par conséquent, le chaulage des sols acides doit être effectué régulièrement, tous les 3-4 ans.

Les acides humiques, contrairement aux FA, forment avec le calcium des composés organominéraux peu solubles (humates de calcium). De ce fait, des horizons accumulant de l'humus se forment dans les sols. Les substances humiques du sol lient les ions de nombreux métaux potentiellement toxiques - Al, Pb, Cd, Ni, Co, ce qui réduit les effets dangereux de la pollution chimique du sol.

Les processus de formation d'humus dans les sols forestiers ont leurs propres caractéristiques. La grande majorité de la litière végétale de la forêt atteint la surface du sol, où sont créées des conditions particulières pour la décomposition des résidus organiques. D'une part, il s'agit du libre accès à l'oxygène et de l'évacuation de l'humidité, d'autre part, d'un climat humide et frais, d'une teneur élevée en composés difficiles à décomposer dans la litière, d'une perte rapide due au lessivage. de bases libérées lors de la minéralisation de la litière. De telles conditions affectent l'activité vitale des animaux du sol et de la microflore, qui jouent un rôle important dans les processus de transformation des résidus organiques : broyage, mélange avec la partie minérale du sol, traitement biochimique des composés organiques.

À la suite de diverses combinaisons de tous les facteurs de décomposition des résidus organiques, trois types (formes) de matière organique dans les sols forestiers se forment : mull, moder et mor. La forme de la matière organique des sols forestiers désigne l'ensemble des substances organiques contenues à la fois dans la litière forestière et dans l'horizon humifère.

Lors du passage du mora au moder et au mull, les propriétés de la matière organique du sol changent : l'acidité diminue, la teneur en cendres, le degré de saturation en bases, la teneur en azote et l'intensité de décomposition de la litière forestière augmentent. Dans les sols de type mull, la litière ne contient pas plus de 10 % de la réserve totale de matière organique, et dans le type mora, la litière représente jusqu'à 40 % de sa réserve totale.

Lors de la formation de matière organique de type mora, il se forme une épaisse litière à trois couches, bien séparée de l'horizon minéral sous-jacent (généralement les horizons E, EI, AY). La microflore principalement fongique participe à la décomposition de la litière. Il n'y a pas de vers de terre, la réaction est fortement acide. La litière forestière a la structure suivante :

O L - la couche supérieure d'environ 1 cm d'épaisseur, constituée de litière ayant conservé la structure anatomique ;

O F - couche intermédiaire d'épaisseur variable, constituée de litière brun clair semi-décomposée, entrelacée d'hyphes fongiques et de racines de plantes ;

Oh - la couche inférieure de litière hautement décomposée, brun foncé, presque noire, enduite d'un mélange notable de particules minérales.

Dans le type moderne, le sol forestier est généralement constitué de deux couches. Sous la couche de litière faiblement décomposée se détache une couche d'humus bien décomposée d'environ 1 cm d'épaisseur, se transformant progressivement en un horizon d'humus clairement défini d'une épaisseur de 7 à 10 cm. Les insectes vers de terre jouent un rôle important dans la décomposition de la litière. Dans la microflore, les champignons prédominent sur les bactéries. La matière organique de la couche d'humus est partiellement mélangée à la partie minérale du sol. La réaction de la litière est légèrement acide. Dans les sols forestiers très humides, les processus de décomposition de la litière végétale sont inhibés et des horizons de tourbe s'y forment. L'accumulation et le taux de décomposition de la matière organique dans les sols forestiers sont influencés par la composition des résidus végétaux d'origine. Plus les résidus végétaux contiennent de lignine, de résines, de tanins et moins d'azote, plus le processus de décomposition est lent et plus les résidus organiques s'accumulent dans la litière.

Sur la base de la détermination de la composition des plantes à partir desquelles la litière a été formée, une classification des litières forestières a été proposée. Selon N.N. Stepanov (1929), on distingue les types de litières suivants : conifères, à petites feuilles, à feuilles larges, lichens, mousse verte, mousse-herbe, herbe, mousse longue, sphaigne, herbe humide, herbe- marais et herbes larges.

Statut humifère des sols- il s'agit d'un ensemble de réserves générales et de propriétés de substances organiques, créées par les processus de leur accumulation, transformation et migration dans le profil du sol et reflétées dans un ensemble de caractéristiques externes. Le système d'indicateurs de l'état de l'humus comprend la teneur et les réserves d'humus, sa répartition, son enrichissement en azote, le degré d'humification et les types d'acides humiques.

Les niveaux d'accumulation d'humus sont en bon accord avec la durée de la période d'activité biologique.

Dans la composition du carbone organique, on constate une augmentation naturelle des réserves d'acides humiques du nord au sud.

Les sols de la zone arctique se caractérisent par une faible teneur et de petites réserves de matière organique. Le processus d'humification se déroule dans des conditions extrêmement défavorables avec une faible activité biochimique des sols. Les sols de la taïga du nord se caractérisent par une courte période (environ 60 jours) et un faible niveau d'activité biologique, ainsi qu'une mauvaise composition spécifique de la microflore. Les processus d'humification sont lents. Dans les sols zonaux de la taïga du nord, un profil de type humus grossier se forme. L'horizon d'accumulation d'humus dans ces sols est pratiquement absent, la teneur en humus sous la litière peut atteindre 1 à 2 %.

Dans la sous-zone des sols gazeux-podzoliques de la taïga méridionale, la quantité de rayonnement solaire, le régime d'humidité, la couverture végétale, la riche composition en espèces de la microflore du sol et son activité biochimique plus élevée sur une période assez longue contribuent à une transformation plus profonde des résidus végétaux. L'une des principales caractéristiques des sols de la sous-zone sud de la taïga est le développement du processus de gazon. L'épaisseur de l'horizon accumulé est faible et est déterminée par la profondeur de pénétration de la majeure partie des racines de la végétation herbacée. La teneur moyenne en humus de l'horizon AY dans les sols forestiers gazeux-podzoliques varie de 2,9 à 4,8 %. Les réserves d'humus de ces sols sont faibles et, selon le sous-type de sol et la composition granulométrique, varient de 17 à 80 t/ha en couche de 0 à 20 cm.

Dans la zone forêt-steppe, les réserves d'humus dans la couche 0-20 cm varient de 70 t/ha dans les sols gris à 129 t/ha dans les sols gris foncé. Les réserves d'humus dans les chernozems de la zone forêt-steppe dans la couche 0-20 cm s'élèvent jusqu'à 178 t/ha et dans la couche 0-100 cm - jusqu'à 488 t/ha. La teneur en humus de l'horizon A des chernozems atteint 7,2 %, diminuant progressivement avec la profondeur.

Dans les régions septentrionales de la partie européenne de la Russie, une quantité importante de matière organique est concentrée dans les sols tourbeux. Les paysages marécageux sont situés principalement dans la zone forestière et la toundra, où les précipitations dépassent largement l'évaporation. La contamination par la tourbe est particulièrement élevée dans le nord de la taïga et dans la toundra forestière. En règle générale, les gisements de tourbe les plus anciens occupent des bassins lacustres avec des gisements de sapropèle vieux de 12 000 ans. Le dépôt initial de tourbe dans ces tourbières s'est produit il y a environ 9 à 10 000 ans. La tourbe a commencé à se déposer le plus activement il y a environ 8 à 9 000 ans. Parfois, il existe des gisements de tourbe vieux d'environ 11 000 ans. La teneur en HA de la tourbe varie de 5 à 52 %, augmentant au cours de la transition de la tourbe de haute lande à la tourbe de basse altitude.

La teneur en humus est associée à diverses fonctions écologiques du sol. La couche d'humus forme une coquille énergétique spéciale de la planète, appelée humosphère. L'énergie accumulée dans l'humosphère est à la base de l'existence et de l'évolution de la vie sur Terre. L'humosphère remplit les fonctions importantes suivantes : cumulative, de transport, régulatrice, protectrice, physiologique.

Fonction cumulative caractéristique des acides humiques (HA). Son essence réside dans l'accumulation des éléments nutritionnels les plus importants des organismes vivants dans la composition des substances humiques. Sous forme de substances aminés, jusqu'à 90 à 99 % de tout l'azote s'accumule dans les sols, soit plus de la moitié du phosphore et du soufre. Sous cette forme, le potassium, le calcium, le magnésium, la gelée - 30 et presque tous les micro-éléments nécessaires aux plantes et aux micro-organismes sont accumulés et stockés pendant une longue période.

Fonction de transport Cela est dû au fait que les substances humiques peuvent former des composés organominéraux complexes avec des cations métalliques, mais elles sont solubles et capables de migration géochimique. La plupart des microéléments et une partie importante des composés du phosphore et du soufre migrent activement sous cette forme.

Fonction de régulation est dû au fait que les substances humiques participent à la régulation de presque toutes les propriétés les plus importantes du sol. Ils forment la couleur des horizons humifères et, sur cette base, leur régime thermique. Les sols humiques sont toujours beaucoup plus chauds que les sols contenant peu de substances humiques. Les substances humiques jouent un rôle important dans la formation de la structure du sol. Ils participent à la régulation de la nutrition minérale des plantes. La matière organique du sol est utilisée par ses habitants comme principale source de nourriture. Les plantes puisent environ 50 % de leur azote dans les réserves du sol.

Les substances humiques peuvent dissoudre de nombreux minéraux du sol, ce qui entraîne la mobilisation de certains éléments de nutrition minérale difficilement accessibles aux plantes. La capacité d'échange cationique, la capacité tampon ion-sel et acido-basique des sols et le régime redox dépendent de la quantité de propriétés des substances humiques dans les sols. Les propriétés physiques, hydrophysiques et physico-mécaniques des sols sont étroitement liées à la teneur en humus et à sa composition en groupes. Les sols bien humectés sont mieux structurés, ont une composition de microflore en espèces plus diversifiée et un plus grand nombre d'animaux invertébrés. De tels sols sont plus perméables, plus faciles à usiner, retiennent mieux les éléments nutritifs des plantes, ont une capacité d'absorption et un pouvoir tampon élevés et ont une plus grande efficacité des engrais minéraux.

Fonction de protection est dû au fait que les substances humiques présentes dans le sol protègent ou préservent le biote du sol et la couverture végétale en cas de situations extrêmes défavorables de toutes sortes. Les sols riches en humus résistent mieux à la sécheresse ou à l’engorgement, ils sont moins sensibles à l’érosion par déflation et conservent plus longtemps des propriétés satisfaisantes lorsqu’ils sont irrigués avec des doses accrues ou de l’eau minéralisée.

Les sols riches en substances humiques peuvent résister à des charges technogènes plus élevées. A conditions égales de contamination des sols par des métaux lourds, leur effet toxique sur les plantes des chernozems est moins prononcé que sur les sols podzoliques gazeux. Les substances humiques lient assez fermement de nombreux radionucléides et pesticides, empêchant ainsi leur pénétration dans les plantes ou d'autres effets négatifs.

Fonction physiologique est que les acides humiques et leurs sels peuvent stimuler la germination des graines, activer la respiration des plantes et augmenter la productivité du bétail et de la volaille.

Si vous trouvez une erreur, veuillez surligner un morceau de texte et cliquer sur Ctrl+Entrée.

Le sol est un système complexe composé de composants minéraux et organiques. Il sert de substrat au développement des plantes. Pour une agriculture réussie, il est nécessaire de connaître les caractéristiques et les modes de formation du sol - cela contribue à augmenter sa fertilité, c'est-à-dire que cela revêt une grande importance économique.

Composition du sol comprend quatre éléments principaux :

1) substance minérale ;

2) matière organique ;

3) l'air ;

4) l'eau, qui est plus correctement appelée solution du sol, car certaines substances y sont toujours dissoutes.

Matière minérale du sol

Par chva est constitué de composants minéraux de différentes tailles : pierres, pierre concassée et « terre fine ». Ce dernier est généralement subdivisé par ordre d'agrandissement des particules en argile, limon et sable. La composition mécanique du sol est déterminée par la teneur relative en sable, limon et argile.

Composition mécanique du sol influence grandement le drainage, la teneur en éléments nutritifs et la température du sol, c'est-à-dire la structure du sol d'un point de vue agronomique. Les sols à texture moyenne et fine, tels que les argiles, les loams et les limons, sont généralement plus adaptés à la croissance des plantes, car ils contiennent suffisamment de nutriments et sont mieux capables de retenir l'eau et les sels dissous. Les sols sableux se drainent plus rapidement et perdent des éléments nutritifs par lessivage, mais sont bénéfiques pour les récoltes précoces ; au printemps, ils sèchent et se réchauffent plus vite que ceux en argile. La présence de cailloux, c'est-à-dire de particules d'un diamètre supérieur à 2 mm, est importante du point de vue de l'usure des outils agricoles et de l'effet sur le drainage. Généralement, à mesure que la teneur en roches du sol augmente, sa capacité à retenir l’eau diminue.

Matière organique des sols

matière organique, en règle générale, ne constitue qu’une petite fraction volumique du sol, mais elle est très importante car elle détermine bon nombre de ses propriétés. C'est la principale source de nutriments végétaux tels que le phosphore, l'azote et le soufre ; il favorise la formation d'agrégats du sol, c'est-à-dire une structure fine et grumeleuse, particulièrement importante pour les sols lourds, car la perméabilité à l'eau et l'aération augmentent ainsi ; il sert de nourriture aux micro-organismes. La matière organique du sol est divisée en détritus, ou matière organique morte (MOB), et en biote.

Humus(humus) est la matière organique formée lorsque le MOB est incomplètement décomposé. Une partie importante de celui-ci n'existe pas sous forme libre, mais est associée à des molécules inorganiques, principalement aux particules argileuses du sol. Avec eux, l'humus constitue ce qu'on appelle le complexe d'absorption du sol, qui est extrêmement important pour presque tous les processus physiques, chimiques et biologiques qui s'y produisent, en particulier pour la rétention de l'eau et des nutriments.

Parmi les organismes du sol Les vers de terre occupent une place particulière. Ces détritivores, ainsi que le MOB, ingèrent de grandes quantités de particules minérales. Se déplaçant entre différentes couches de sol, les vers le mélangent constamment. De plus, ils laissent des passages qui facilitent son aération et son drainage, améliorant ainsi sa structure et les propriétés associées. Les vers de terre se sentent mieux dans un environnement neutre à légèrement acide, se produisant rarement à un pH inférieur à 4,5.

Partie organique sol représenté par des organismes vivants (phase vivante ou biophase), des résidus organiques non décomposés et des substances humiques (Fig. 1)

Partie organique du sol

Riz. 1. Partie organique du sol

Les organismes vivants ont été discutés ci-dessus. Il faut maintenant définir les résidus organiques.

Résidus organiques- ce sont des substances organiques, des tissus végétaux et animaux qui ont partiellement conservé leur forme et leur structure d'origine. Il convient de noter que les différentes compositions chimiques des différents résidus sont différentes.

Substances humiques représentent toute la matière organique du sol, à l'exception des organismes vivants et de leurs restes qui n'ont pas perdu leur structure tissulaire. Il est généralement admis de les subdiviser en substances humiques spécifiques elles-mêmes et en substances organiques non spécifiques de nature individuelle.

Les substances humiques non spécifiques contiennent des substances de nature individuelle :

a) les composés azotés, par exemple simples et complexes, les protéines, les acides aminés, les peptides, les bases puriques, les bases pyrimidiques ; les glucides; monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides ;

b) la lignine ;

c) les lipides ;

e) les tanins ;

f) les acides organiques ;

g) les alcools ;

h) les aldéhydes.

Ainsi, les substances organiques non spécifiques sont des composés organiques individuels et des produits intermédiaires de la décomposition des résidus organiques. Ils constituent environ 10 à 15 % de la teneur totale en humus des sols minéraux et peuvent atteindre 50 à 80 % de la masse totale de composés organiques dans les horizons tourbeux et les litières forestières.

Les substances humiques elles-mêmes constituent un système spécifique de composés organiques azotés de haut poids moléculaire, de structure cyclique et de nature acide. Selon de nombreux chercheurs, la structure de la molécule du composé humique est complexe. Il a été établi que les principaux composants de la molécule sont le noyau, les chaînes latérales (périphériques) et les groupes fonctionnels.

On pense que le noyau est constitué de cycles aromatiques et hétérocycliques constitués de composés à cinq et six chaînons du type :

benzène furane pyrrole naphtalène indole

Les chaînes latérales s'étendent du noyau à la périphérie de la molécule. Ils sont représentés dans la molécule des composés de l'humus par des chaînes d'acides aminés, de glucides et autres.

La composition des substances humiques contient du carboxyle (-COOH), du phénolhydroxyle (-OH), du méthoxyle (-CH3O) et de l'hydroxyle alcoolique. Ces groupes fonctionnels déterminent les propriétés chimiques des substances humiques. Un trait caractéristique du système de substances humiques lui-même est l'hétérogénéité, c'est-à-dire la présence de composants de différentes étapes d'humification. De ce système complexe, on distingue trois groupes de substances :

a) acides humiques ;

b) les acides fulviques ;

c) les humines, ou plus précisément les résidus non hydrolysables.

Acides humiques (HA)– un groupe de substances humiques de couleur foncée, extraites du sol avec des solutions alcalines et précipitées par des acides minéraux à pH = 1-2. Ils se caractérisent par la composition élémentaire suivante : teneur en C de 48 à 68 %, H - 3,4-5,6 %, N - 2,7-5,3 %. Ces composés sont pratiquement insolubles dans l'eau et les acides minéraux ; ils sont facilement précipités des solutions HA par les acides H+, Ca2+, Fe3+, Al3+. Ce sont des composés humiques de nature acide, provoqués par des groupes fonctionnels carboxyle et phénolhydroxyle. L'hydrogène de ces groupes peut être remplacé par d'autres cations. La capacité de substitution dépend de la nature du cation, du pH de l'environnement et d'autres conditions. Dans une réaction neutre, seuls les ions hydrogène des groupes carboxyle sont remplacés. La capacité d'absorption due à cette propriété de l'HA varie de 250 à 560 mEq pour 100 g d'HA. Lors d'une réaction alcaline, la capacité d'absorption augmente jusqu'à 600-700 mEq/100 g de HA en raison de la capacité à remplacer les ions hydrogène des groupes hydroxyles. Le poids moléculaire de l'HA, lorsqu'il est déterminé par diverses méthodes, varie de 400 à des centaines de milliers. Dans la molécule HA, la partie aromatique est la plus clairement représentée, dont la masse prévaut sur la masse des chaînes latérales (périphériques).

Les acides humiques n'ont pas de structure cristalline, la majeure partie d'entre eux se trouve dans le sol sous forme de gels, facilement peptisés par l'action des alcalis et forment des solutions moléculaires et colloïdales.

Lorsque l'HA interagit avec des ions métalliques, des sels se forment, appelés humate. Les humates NH4+, Na+, K+ sont hautement solubles dans l'eau et peuvent former des solutions colloïdales et moléculaires. Le rôle de ces composés dans le sol est énorme. Par exemple, les humates Ca, Mg, Fe et A1 sont généralement peu solubles, peuvent former des gels résistants à l'eau, et en même temps passer à un état stationnaire (accumulation), et constituent également la base de la formation d'un composé résistant à l'eau. structure.

Acides fulviques (AF) - un groupe spécifique de substances humiques, solubles dans l'eau et les acides minéraux. Il se caractérise par la composition chimique suivante : teneur en C de 40 à 52 % ; H - 5-4%, oxygène -40-48%, N - 2-6%. Les acides fulviques, contrairement à l'HA, sont hautement solubles dans l'eau, les acides et les alcalis. Les solutions sont de couleur jaune ou jaune paille. C'est de là que ces composés tirent leur nom : en latin fulvus – jaune. Les solutions aqueuses de FA ont une réaction fortement acide (pH 2,5). Le poids moléculaire des acides fulviques, déterminé par diverses méthodes, varie de 100 à plusieurs centaines, voire milliers d'unités de masse conventionnelles.

La molécule d'acide fulvique a une structure plus simple que celle des acides humiques. La partie aromatique de ces composés est moins clairement définie. La structure de la molécule FA est dominée par des chaînes latérales (périphériques). Les groupes fonctionnels actifs sont des groupes carboxyle et phénolhydroxyle dont l'hydrogène entre dans des réactions d'échange. La capacité d'échange de FA peut atteindre 700 à 800 mEq pour 100 g de préparations d'acide fulvique.

Lorsqu'ils interagissent avec la partie minérale du sol, les acides fulviques forment des composés organo-minéraux avec des ions métalliques, ainsi que des minéraux. Les acides fulviques, en raison de leur réaction fortement acide et de leur bonne solubilité dans l'eau, détruisent activement la partie minérale du sol. Dans ce cas, il se forme des sels d'acides fulviques, qui ont une grande mobilité dans le profil du sol. Les composés organo-minéraux des acides fulviques participent activement à la migration de matière et d'énergie dans le profil du sol, à la formation par exemple d'horizons génétiques individuels.

Les résidus non hydrolysables (humines) sont un groupe de substances humiques, qui sont les résidus de composés organiques du sol insolubles dans les alcalis. Ce groupe comprend à la fois les substances humiques elles-mêmes, par exemple les humines sont constituées d'acides humiques étroitement liés aux minéraux et de substances individuelles étroitement liées et de résidus organiques de divers degrés de décomposition avec la partie minérale du sol.

Le sol est un ensemble complexe de composants qui s'associent les uns aux autres. La composition du sol comprend :

- éléments minéraux.

- composés organiques.

- solutions de sol.

- l'air du sol.

- substances organo-minérales.

- microorganismes du sol (biotiques et abiotiques).

Pour analyser la composition du sol et déterminer ses paramètres, vous devez disposer des valeurs de la composition naturelle - en fonction de cela, une évaluation est effectuée en fonction de la teneur de certaines impuretés.

La majeure partie de la partie inorganique (minérale) du sol est constituée de silice cristalline (quartz). Il peut représenter 60 à 80 pour cent du total des éléments minéraux.

Un assez grand nombre de composants inorganiques sont occupés par des aluminosilicates tels que le mica et les feldspaths. Cela inclut également les minéraux argileux de nature secondaire, par exemple les montmorillonites.

Les montmorillonites sont d'une grande importance pour les qualités hygiéniques du sol en raison de leur capacité à absorber les cations (dont les métaux lourds) et ainsi à désinfecter chimiquement le sol.

De plus, la partie minérale des composants du sol comprend des éléments chimiques (principalement sous forme d'oxydes) tels que :

- aluminium

- fer

- silicium

- potassium

- sodium

- magnésium

- calcium

- phosphore

De plus, il existe d'autres composants. Ils peuvent souvent se présenter sous forme de sels de soufre, de phosphore, de carbone et de chlorure d’hydrogène.

Composants organiques du sol

La plupart des composants organiques sont contenus dans l'humus. Il s'agit, à un degré ou à un autre, de composés organiques complexes contenant des éléments tels que :

- carbone

- oxygène

- hydrogène

- phosphore

Une partie importante des composants organiques du sol se trouve dissoute dans l’humidité du sol.

Quant à la composition gazeuse du sol, il s’agit de l’air, avec approximativement le pourcentage suivant :

1) azote - 60-78%

2) oxygène - 11-21%

3) dioxyde de carbone - 0,3-8%

L'air et l'eau déterminent la porosité du sol et peuvent représenter de 27 à 90 % du volume total.

Détermination de la composition granulométrique du sol

La composition granulométrique (mécanique) du sol est le rapport des particules du sol de différentes tailles, sans tenir compte de leur origine (chimique ou minéralogique). Ces groupes de particules sont regroupés en fractions.

La distribution granulométrique du sol est d'une importance décisive pour évaluer le niveau de fertilité et d'autres indicateurs clés du sol.

Selon leur dispersion, les particules du sol sont divisées en deux grandes catégories :

1) particules d'un diamètre supérieur à 0,001 mm.

2) particules d'un diamètre inférieur à 0,001 mm.

Le premier groupe de particules provient de toutes sortes de formations minérales et de fragments de roches. La deuxième catégorie se produit lorsque les minéraux argileux et les composants organiques sont altérés.

Facteurs influençant la formation du sol

Lors de la détermination de la composition du sol, vous devez faire attention aux facteurs de formation du sol - ils ont un impact significatif sur la structure et la composition du sol.

Il est d'usage d'identifier les principaux facteurs de formation du sol suivants :

- origine de la roche mère du sol.

- âge du sol.

- relief superficiel du sol.

- conditions climatiques de formation du sol.

- composition des micro-organismes du sol.

- activité humaine qui affecte le sol.

Clarks comme unité de mesure de la composition chimique du sol

Clark est une unité conventionnelle qui détermine la quantité normale d'un certain élément chimique dans un sol idéal (non pollué). Par exemple, un kilogramme de sol naturellement propre devrait contenir environ 3,25 % de calcium, soit 1 Clarke. Un niveau d'élément chimique de 3-4 Clarke ou plus indique que le sol est assez fortement contaminé par cet élément.

Chapitre 4. MATIÈRE ORGANIQUE DU SOL ET SA COMPOSITION

§1. Sources de matière organique et sa composition

Le composant le plus important du sol est la matière organique, qui est une combinaison complexe de résidus végétaux et animaux à différents stades de décomposition, et de matière organique spécifique du sol appelée humus.

Une source potentielle de matière organique est considérée comme tous les composants de la biocénose qui tombent sur ou dans le sol (micro-organismes mourants, mousses, lichens, animaux, etc.), mais la principale source d'accumulation d'humus dans les sols sont les plantes vertes, qui sont laissés chaque année dans le sol et sur celui-ci, la surface contient une grande quantité de matière organique. La productivité biologique des plantes varie considérablement et va de 1 à 2 t/an de matière organique sèche (toundra) à 30 à 35 t/an (subtropicales humides).

La litière végétale varie non seulement quantitativement, mais aussi qualitativement (voir chapitre 2). La composition chimique des substances organiques entrant dans le sol est très diversifiée et dépend en grande partie du type de plantes mortes. La majeure partie de leur masse est constituée d'eau (75 à 90 %). La composition de la matière sèche comprend des glucides, des protéines, des graisses, des cires, des résines, des lipides, des tanins et d'autres composés. La grande majorité de ces composés sont des substances de haut poids moléculaire. La majeure partie des résidus végétaux est constituée principalement de cellulose, d’hémicellulose, de lignine et de tanins, les espèces d’arbres les plus riches en étant riches. Les protéines se trouvent principalement dans les bactéries et les légumineuses, la plus petite quantité se trouve dans le bois.

De plus, les résidus organiques contiennent toujours des éléments cendrés. La majeure partie des cendres est constituée de calcium, de magnésium, de silicium, de potassium, de sodium, de phosphore, de soufre, de fer, d'aluminium et de manganèse, qui forment des complexes organo-minéraux dans l'humus. La teneur en silice (SiO 2) varie de 10 à 70 %, en phosphore - de 2 à 10 % de la masse de cendres. Le nom d'éléments de cendre vient du fait que lorsque les plantes sont brûlées, elles restent dans les cendres plutôt que de se volatiliser, comme c'est le cas avec le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote.

Les microéléments se trouvent en très petites quantités dans les cendres - bore, zinc, iode, fluor, molybdène, cobalt, nickel, cuivre, etc. La teneur en cendres la plus élevée se trouve dans les algues, les céréales et les légumineuses, la moindre cendre est contenue dans le bois de conifères. . La composition de la matière organique peut être représentée comme suit (Fig. 6).

§2. Transformation de la matière organique dans le sol

La transformation des résidus organiques en humus est un processus biochimique complexe qui se produit dans le sol avec la participation directe de micro-organismes, d'animaux, d'oxygène de l'air et d'eau. Dans ce processus, le rôle principal et décisif appartient aux micro-organismes qui participent à toutes les étapes de la formation de l'humus, ce qui est facilité par l'énorme population de microflore du sol. Les animaux habitant le sol participent également activement à la conversion des résidus organiques en humus. Les insectes et leurs larves, les vers de terre écrasent et broient les résidus végétaux, les mélangent à la terre, les avalent, les transforment et jettent la partie inutilisée sous forme d'excréments dans le sol.

En mourant, tous les organismes végétaux et animaux subissent des processus de décomposition en composés plus simples, dont l'étape finale est terminée. minéralisation matière organique. Les substances inorganiques qui en résultent sont utilisées par les plantes comme nutriments. Le taux de processus de décomposition et de minéralisation des différents composés n’est pas le même. Les sucres solubles et l'amidon sont intensément minéralisés ; Les protéines, les hémicelluloses et la cellulose se décomposent assez bien ; résistant - lignine, résines, cires. Une autre partie des produits de décomposition est consommée par les micro-organismes eux-mêmes (hétérotrophes) pour la synthèse de protéines secondaires, de graisses, de glucides, qui forment le plasma de nouvelles générations de micro-organismes, et après la mort de ces derniers, ils subissent à nouveau le processus de décomposition. Le processus de rétention temporaire de matière organique dans une cellule microbienne est appelé synthèse microbienne. Certains produits de décomposition se transforment en substances spécifiques complexes de haut poids moléculaire - les substances humiques. L'ensemble des processus biochimiques et physicochimiques complexes de transformation de la matière organique, à la suite desquels se forme une matière organique spécifique du sol - l'humus, est appelé humification. Ces trois processus se produisent simultanément dans le sol et sont interconnectés. La transformation de la matière organique se fait avec la participation d'enzymes sécrétées par des micro-organismes et des racines de plantes, sous l'influence desquelles s'effectuent des réactions biochimiques d'hydrolyse, d'oxydation, de réduction, de fermentation, etc. et de l'humus se forme.

Il existe plusieurs théories sur la formation de l'humus. Le premier à paraître en 1952 fut condensation théorie développée par M.M. Kononova. Conformément à cette théorie, la formation d'humus se produit comme un processus progressif de polycondensation (polymérisation) de produits intermédiaires de la décomposition de substances organiques (d'abord, des acides fulviques se forment, et à partir d'eux des acides humiques). Concept oxydation biochimique développé par L.N. Alexandrova dans les années 70 du XXe siècle. Selon lui, le rôle principal dans le processus d'humification est joué par les réactions d'oxydation biochimique lente des produits de décomposition, à la suite desquelles se forme un système d'acides humiques de haut poids moléculaire et de composition élémentaire variable. Les acides humiques interagissent avec les éléments cendres des résidus végétaux, libérés lors de la minéralisation de ces derniers, ainsi qu'avec la partie minérale du sol, formant divers dérivés organominéraux des acides humiques. Dans ce cas, un seul système d'acides est divisé en un certain nombre de fractions qui diffèrent par leur degré de solubilité et leur structure moléculaire. La partie la moins dispersée, qui forme des sels insolubles dans l'eau avec le calcium et les sesquioxydes, est constituée d'un groupe d'acides humiques. La fraction la plus dispersée, qui produit principalement des sels solubles, forme le groupe acide fulvique. Biologique Les concepts de formation d'humus supposent que les substances humiques sont le produit de la synthèse de divers micro-organismes. Ce point de vue a été exprimé par V.R. Williams, il a été développé dans les travaux de F. Yu. Geltser, S.P. Lyakh, D.G. Zvyagintsev et d'autres.

Dans diverses conditions naturelles caractère et vitesse la formation de l'humus n'est pas la même et dépend des conditions interdépendantes de formation du sol : régimes eau-air et thermique du sol, sa composition granulométrique et ses propriétés physico-chimiques, la composition et la nature de l'apport de résidus végétaux, la composition spécifique et l'intensité de activité des micro-organismes.

La transformation des résidus s'effectue dans des conditions aérobies ou anaérobies, selon le régime eau-air. DANS aérobique Dans des conditions avec une quantité suffisante d'humidité dans le sol, une température favorable et un libre accès à l'O2, le processus de décomposition des résidus organiques se développe intensément avec la participation de micro-organismes aérobies. Les conditions les plus optimales sont une température de 25 à 30 °C et une humidité de 60 % de la capacité totale d'humidité du sol. Mais dans ces mêmes conditions, la minéralisation des produits de décomposition intermédiaires et des substances humiques se produit rapidement, donc relativement peu d'humus s'accumule dans le sol, mais de nombreux éléments de cendre et d'azote nourrissent les plantes (dans les sols gris et autres sols subtropicaux).

Dans des conditions anaérobies (avec un excès constant d'humidité, ainsi qu'à basse température et un manque d'O2), les processus de formation d'humus se déroulent lentement avec la participation principalement de micro-organismes anaérobies. Dans ce cas, de nombreux acides organiques de faible poids moléculaire et des produits gazeux réduits (CH 4, H 2 S) se forment, qui inhibent l'activité vitale des micro-organismes. Le processus de décomposition s'estompe progressivement et les résidus organiques se transforment en tourbe - une masse de restes végétaux faiblement décomposés et non décomposés, préservant partiellement la structure anatomique. Les conditions les plus favorables à l’accumulation d’humus sont une combinaison de conditions aérobies et anaérobies du sol avec une alternance de périodes de séchage et d’humidification. Ce régime est typique des chernozems.

La composition spécifique des micro-organismes du sol et l'intensité de leur activité vitale affectent également la formation d'humus. Les sols podzoliques du nord, en raison de conditions hydrothermales spécifiques, sont caractérisés par la plus faible teneur en micro-organismes avec une faible diversité d'espèces et une faible activité vitale. La conséquence en est la lente décomposition des résidus végétaux et l'accumulation de tourbe faiblement décomposée. Dans les régions subtropicales et tropicales humides, on observe un développement intensif de l'activité microbiologique et, en relation avec cela, une minéralisation active des résidus. Une comparaison des réserves d'humus dans différents sols contenant différents nombres de micro-organismes indique que la biogénicité du sol, qu'elle soit très faible ou élevée, ne contribue pas à l'accumulation d'humus. La plus grande quantité d'humus s'accumule dans les sols à teneur moyenne en micro-organismes (chernozems).

La distribution granulométrique et les propriétés physico-chimiques du sol ont une influence tout aussi significative. Dans les sols sableux et limoneux sableux bien chauffés et aérés, la décomposition des résidus organiques se déroule rapidement, une partie importante d'entre eux est minéralisée, il y a peu de substances humiques et ils se fixent mal à la surface des particules de sable. Dans les sols argileux et limoneux, le processus de décomposition des résidus organiques dans des conditions égales se produit plus lentement (en raison d'un manque d'O 2), les substances humiques se fixent à la surface des particules minérales et s'accumulent dans le sol.

La composition chimique et minéralogique du sol détermine la quantité de nutriments nécessaires aux micro-organismes, la réaction de l'environnement dans lequel se forme l'humus et les conditions de fixation des substances humiques dans le sol. Ainsi, les sols saturés en calcium ont une réaction neutre, favorable au développement des bactéries et à la fixation des acides humiques sous forme d'humates de calcium insolubles dans l'eau, qui l'enrichissent en humus. Dans un environnement acide, lorsque les sols sont saturés d'hydrogène et d'aluminium, des acides fulviques solubles se forment, qui ont une mobilité accrue et conduisent à une accumulation importante d'humus. Les minéraux argileux comme la montmorillonite et la vermiculite contribuent également à la fixation de l'humus dans le sol.

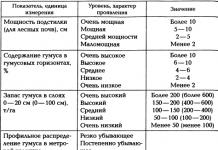

En raison de la différence des facteurs influençant la formation d'humus, la quantité, la qualité et les réserves d'humus dans différents sols ne sont pas les mêmes. Ainsi, les horizons supérieurs des chernozems typiques contiennent 10 à 14 % d'humus, des sols forestiers gris foncés - 4 à 9 %, des sols gazeux-podzoliques - 2 à 3 %, des sols châtaigniers foncés, jaunes - 4 à 5 %, des sols bruns et gris- sols bruns semi-désertiques - 1 – 2%. Les réserves de matière organique des espaces naturels varient également. Les plus grandes réserves, selon I.V. Tyurin, ont divers sous-types de chernozems, de tourbières, de sols forestiers gris, de châtaigniers moyennement foncés, de sols rouges, de sols bas - podzoliques, gazon-podzoliques, gris typiques. Les sols arables de la République de Biélorussie contiennent de l'humus : argileux– 65 t/ha, en limoneux– 52 t/ha, en loam sableux - 47 t/ha, en sablonneux– 35 t/ha. Les sols de la République de Biélorussie, en fonction de la teneur en humus de la couche arable, sont divisés en 6 groupes (tableau 3). Dans les sols d'autres zones naturelles, il existe des gradations en fonction de la teneur en humus.

Tableau 3

Regroupement des sols de la République de Biélorussie selon la teneur en humus

|

Groupes de sols |

% de matière organique (par poids du sol) |

|

|

très lent |

||

|

augmenté |

||

|

très haut |

En République de Biélorussie, la plupart des terres appartiennent aux sols des groupes II et III, environ 20 % aux sols du groupe IV (Fig. 7).

§3. Composition et classification de l'humus

Humus est une substance organique spécifique de haut poids moléculaire contenant de l'azote et de nature acide. Il constitue l'essentiel de la matière organique du sol, qui a complètement perdu les caractéristiques de la structure anatomique des organismes végétaux et animaux morts. L'humus du sol est constitué de substances humiques spécifiques, notamment des acides humiques (HA), des acides fulviques (FA) et de l'humine (voir Fig. 6), qui diffèrent par leur solubilité et leur extractibilité.

Acides humiques– ce sont des substances de couleur foncée contenant de l’azote de haut poids moléculaire, insolubles dans l’eau, les acides minéraux et organiques. Ils se dissolvent bien dans les alcalis avec formation de solutions colloïdales de couleur cerise noire ou brun-noir.

Lorsqu'ils interagissent avec des cations métalliques, les acides humiques forment des sels - les humates. Les humates de métaux monovalents sont hautement solubles dans l'eau et sont éliminés du sol, tandis que les humates de métaux divalents et trivalents sont insolubles dans l'eau et sont bien fixés dans les sols. Le poids moléculaire moyen des acides humiques est de 1 400. Ils contiennent C - 52 - 62 %, H - 2,8 - 6,6 %, O - 31 - 40 %, N - 2 - 6 % (en poids). Les principaux composants de la molécule d’acide humique sont le noyau, les chaînes latérales et les groupes fonctionnels périphériques. Le noyau des substances humiques est constitué d'un certain nombre de cycles aromatiques. Les chaînes latérales peuvent être des glucides, des acides aminés et d’autres chaînes. Les groupes fonctionnels sont représentés par plusieurs groupes carboxyle (–COOH) et phénolhydroxyle, qui jouent un rôle important dans la formation du sol, car ils déterminent l'interaction des acides humiques avec la partie minérale du sol. Les acides humiques constituent la partie la plus précieuse de l'humus ; ils augmentent la capacité d'absorption du sol, contribuent à l'accumulation d'éléments de fertilité du sol et à la formation d'une structure résistante à l'eau.

Acides fulviques est un groupe d'acides humiques qui reste en solution après la précipitation des acides humiques. Ce sont également des acides organiques azotés de haut poids moléculaire qui, contrairement aux acides humiques, contiennent moins de carbone, mais plus d'oxygène et d'hydrogène. Ils ont une couleur claire (jaune, orange) et sont très solubles dans l'eau. Les sels (fulvates) sont également solubles dans l'eau et faiblement fixés dans le sol. Les acides fulviques ont une réaction fortement acide et détruisent vigoureusement la partie minérale du sol, provoquant le développement du processus de formation des gousses du sol.

Le rapport entre les acides humiques et les acides fulviques varie selon les sols. En fonction de cet indicateur (C HA : C FC), on distingue les types d'humus suivants : humer(> 1,5), humate-fulvate (1,5 – 1), fulver-humer (1 – 0,5), fulvique (< 0,5). Качество гумуса, плодородие почвы зависят от преобладания той или иной группы. К северу и к югу от черноземов содержание гуминовых кислот в почвах уменьшается. Относительно высокое содержание фульвокислот наблюдается в гумусе подзолистых почв и красноземов. Можно сказать, что условия, благоприятствующие накоплению гумуса в почвах, способствуют и накоплению устойчивой и наиболее агрономически ценной его части – гуминовых кислот. Соотношение С ГК: С ФК имеет наибольшее значение (1,5 – 2,5) в гумусе черноземов, снижаясь к северу и к югу от зоны этих почв. При интенсивном использовании пахотных земель без достаточного внесения органических удобрений наблюдается снижение как общего содержания гумуса (дегумификация), так и гуминовых кислот.

Humine- cela fait partie des substances humiques qui ne se dissolvent dans aucun solvant, sont représentées par un complexe de substances organiques (acides humiques, acides fulviques et leurs dérivés organominéraux), fermement associées à la partie minérale du sol. C'est la partie inerte de l'humus du sol.

La spécificité et la composition des complexes d'humus servent de base à la classification des types d'humus. R.E. Muller a proposé une classification des formes forestières d'humus en tant que système biologique d'interaction entre les substances organiques, le microbiote et la végétation. Parmi ces complexes, on distingue 3 types d'humus.

Humus doux - mul se forme dans des forêts de feuillus ou mixtes avec une activité intense de la faune du sol dans des conditions hydrothermales favorables et la présence d'une quantité suffisante de bases, principalement du calcium, dans la litière et les sols, a une réaction légèrement acide, imprègne uniformément la partie minérale du sol et se minéralise facilement. Dans les sols muletiers, presque aucune litière ne s’accumule, puisque la litière entrante est vigoureusement décomposée par le microbiote. Les acides humiques prédominent dans la composition de l'humus.

Humus grossier - peste, contenant une grande quantité de résidus semi-décomposés, est caractéristique des forêts de conifères, se forme avec une faible teneur en éléments cendrés dans la litière, un manque de bases et une teneur élevée en silice dans le sol, a une réaction acide, est résistant aux micro-organismes et se minéralise lentement avec la participation de champignons. À la suite du lent développement des processus d'humification et de minéralisation dans les sols, un épais horizon tourbeux A 0 se forme, composé de 3 couches : a) une couche de matière organique légèrement décomposée (L), qui est de la litière fraîche, b ) une couche de fermentation semi-décomposée (F), c) une couche humifiée (H).

Forme intermédiaire - moder se développe dans des conditions de minéralisation assez rapide des résidus végétaux, où un rôle important est joué par l'activité fonctionnelle des animaux du sol qui écrasent les résidus végétaux, ce qui facilite grandement leur décomposition ultérieure par la microflore du sol.

§4. L'importance et l'équilibre de l'humus du sol

L'accumulation d'humus est le résultat du processus de formation du sol ; en même temps, les substances humiques elles-mêmes ont une grande influence sur l'orientation ultérieure du processus de formation du sol et sur les propriétés du sol. Les fonctions de l'humus dans le sol sont très diverses :

1) formation d'un profil de sol spécifique (avec horizon A), formation de la structure du sol, amélioration des propriétés hydrophysiques du sol, augmentation de la capacité d'absorption et du pouvoir tampon des sols ;

2) une source de nutriments minéraux pour les plantes (N, P, K, Ca, Mg, S, microéléments), une source de nutrition organique pour les organismes hétérotrophes du sol, une source de CO 2 dans la couche souterraine de l'atmosphère et biologiquement actif des composés présents dans le sol, qui stimulent directement la croissance et le développement des plantes, mobilisent les nutriments et affectent l'activité biologique du sol ;

3) remplit des fonctions de protection sanitaire - accélère la destruction des pesticides, fixe les polluants, réduisant ainsi leur pénétration dans les plantes.

En relation avec le rôle diversifié de la matière organique dans la fertilité des sols, le problème de l'équilibre de l'humus dans les sols arables devient d'actualité. Comme tout bilan, le bilan humus comprend des postes de revenus (réception de résidus organiques et leur humification) et de dépenses (minéralisation et autres pertes). Dans des conditions naturelles, plus le sol est ancien, plus il est fertile : le bilan est positif ou nul, dans les sols arables il est plus souvent négatif. En moyenne, les sols arables perdent environ 1 t/ha d'humus par an. Pour réguler la quantité d'humus, apport systématique d'une quantité suffisante de matière organique sous forme de fumier (à partir de 1 tonne de fumier se forme ≈ 50 kg d'humus), composts de tourbe, semis de graminées vivaces, utilisation d'engrais verts ( engrais vert), le chaulage des sols acides et le gypse des sols alcalins sont utilisés.

L'état d'humus des sols est un indicateur important de la fertilité et est déterminé par un système d'indicateurs, parmi lesquels le niveau de teneur et les réserves de matière organique, son profil de répartition, l'enrichissement en azote (C:N) et en calcium, le degré d'humification. , les types d'acides humiques et leur rapport. Certains de ses paramètres font l'objet d'une surveillance environnementale.