La théorie des catastrophes de Cuvier J.L.

"Modélisation et programmation sociales"

LA THÉORIE DE LA CATASTROPHE Cuvier J.L.

Introduction

1. Georges Léopold Cuvier

3. Disciples de Georges Cuvier

Conclusion

Bibliographie

Le scientifique français Georges Léopold Cuvier, devenu célèbre principalement pour ses recherches en anatomie comparée.

En étudiant la structure des organes des animaux vertébrés, il a établi que tous les organes d'un animal font partie d'un seul système intégral. En conséquence, la structure de chaque organe est naturellement en corrélation avec la structure de tous les autres. Aucune partie du corps ne peut changer sans changements correspondants dans d’autres parties. Cela signifie que chaque partie du corps reflète les principes de la structure de l'organisme tout entier.

Au cours de ses recherches, Cuvier s'est intéressé à l'histoire de la Terre, des animaux et des plantes terrestres. Il a passé de nombreuses années à l’étudier, faisant de nombreuses découvertes précieuses. À la suite de l’énorme travail qu’il a accompli, il est parvenu à trois conclusions inconditionnelles :

La terre a changé d’apparence tout au long de son histoire ;

À mesure que la Terre changeait, sa population aussi ;

La croyance en l'impossibilité de l'émergence de nouvelles formes de vie était tout à fait indiscutable pour Cuvier. Cependant, de nombreuses données paléontologiques témoignent de manière irréfutable du changement des formes animales sur Terre.

Lorsque différents degrés d'antiquité d'animaux disparus ont été établis. Cuvier avance la théorie des catastrophes. Selon cette théorie, la cause de l’extinction était des catastrophes géologiques majeures qui détruisaient périodiquement la faune et la végétation sur de vastes zones. Ensuite, les territoires ont été peuplés d'espèces pénétrant depuis les zones voisines. Les adeptes et les étudiants de Cuvier, développant son enseignement, allèrent encore plus loin, affirmant que les catastrophes couvraient la planète entière. Après chaque catastrophe, un nouvel acte de création suivait. On comptait 27 catastrophes de ce type et donc des actes de création.

La théorie des catastrophes s'est répandue. Cependant, un certain nombre de scientifiques ont exprimé leur attitude critique à son égard. Le débat houleux entre les partisans de l'immuabilité des espèces et les partisans de l'évolutionnisme spontané a mis fin à la théorie profondément réfléchie et fondamentalement étayée de la formation des espèces, créée par Charles Darwin et A. Wallace.

1. GEORGE LEOPOLD CIVIER

Georges Cuvier (1769-1832) - zoologiste français, l'un des réformateurs de l'anatomie comparée, de la paléontologie et de la taxonomie animale, membre honoraire étranger de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg (1802). Introduction du concept de type en zoologie. Il a établi le principe de « corrélation d’organes », sur la base duquel il a reconstruit la structure de nombreux animaux disparus. Il n'a pas reconnu la variabilité des espèces, expliquant le changement des faunes fossiles par la théorie dite des catastrophes.

Georges Léopold Christian Dagobert Cuvier est né le 23 août 1769 dans la petite ville alsacienne de Montbéliard. Il m'a étonné par son développement mental précoce. À l'âge de quatre ans, il lisait déjà, sa mère lui apprenait à dessiner et Cuvier maîtrisait parfaitement cet art. Par la suite, de nombreux dessins qu'il a réalisés ont été publiés dans ses livres et ont été réimprimés à plusieurs reprises dans les livres d'autres auteurs. À l'école, Georges étudiait brillamment, mais était considéré comme loin d'être l'élève le plus sage. Pour avoir plaisanté avec le directeur du gymnase, Cuvier fut « puni » : il n'entra pas dans l'école théologique qui formait les prêtres.

attiré par l'étude des animaux et des plantes. En 1788, Georges Cuvier se rend en Normandie au château du comte d'Erisy. Le domaine du comte Erisi était situé au bord de la mer et Georges Cuvier vit pour la première fois de vrais animaux marins, qui ne lui étaient familiers que par des dessins. Il a disséqué ces animaux et étudié la structure interne des poissons, des crabes à corps mou, des étoiles de mer et des vers. Il fut étonné de constater que dans les formes dites inférieures, dans lesquelles les scientifiques de son époque supposaient une structure corporelle simple, il y avait un intestin avec des glandes, un cœur avec des vaisseaux et des nœuds nerveux avec des troncs nerveux qui en partaient. Cuvier pénétra avec son scalpel dans un monde nouveau dans lequel personne n'avait encore fait d'observations précises et approfondies. Il a décrit les résultats de la recherche en détail dans la revue Zoological Bulletin.

Institut, il prend en 1800 la chaire d'histoire naturelle au Collège de France. En 1802, il prend la chaire d'anatomie comparée à la Sorbonne.

Une connaissance approfondie de l'anatomie animale a permis à Georges Cuvier de reconstituer l'apparence de créatures disparues à partir de leurs ossements conservés. Pour expliquer la succession successive des animaux fossiles, Cuvier a proposé une théorie particulière des « révolutions » ou des « catastrophes » dans l’histoire de la Terre.

2. TRAVAUX SCIENTIFIQUES DE GEORGES CuVIER ET SA THÉORIE DU CATASTROPHE

Carl Linnaeus a divisé le monde animal en 6 classes : les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les poissons, les insectes et les vers. Cuvier propose un système différent. Il croyait que dans le monde animal, il existe quatre types de structures corporelles, complètement différentes les unes des autres. Les animaux du même type sont vêtus d'une carapace dure et leur corps est constitué de nombreux segments ; ce sont les écrevisses, les insectes, les mille-pattes et certains vers. Cuvier appelait ces animaux « articulés ».

Les animaux de type « vertébrés » ont un squelette osseux interne disséqué. Les animaux du quatrième type sont construits de la même manière qu'une étoile de mer, c'est-à-dire que des parties de leur corps sont situées le long de rayons divergeant d'un centre. Cuvier a qualifié ces animaux de « radieux ».

Au sein de chaque type, J. Cuvier identifie des classes ; certains d'entre eux coïncident avec les cours de Linné. Par exemple, le phylum des vertébrés était divisé en classes de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et de poissons. Le système de Cuvier exprimait bien mieux les relations réelles entre les groupes d'animaux que le système de Linné. Il fut bientôt généralisé par les zoologistes. Georges Cuvier a basé son système sur un ouvrage majeur en trois volumes, Le Règne Animal, où la structure anatomique des animaux était décrite en détail.

Une connaissance approfondie de l'anatomie animale a permis à Georges Cuvier de reconstituer l'apparence de créatures disparues à partir de leurs ossements conservés. Cuvier est devenu convaincu que tous les organes d'un animal sont étroitement liés les uns aux autres, que chaque organe est nécessaire à la vie de l'organisme tout entier. Chaque animal s'adapte à l'environnement dans lequel il vit, trouve de la nourriture, se cache de ses ennemis et prend soin de sa progéniture.

« Un organisme, disait J. Cuvier, est un tout cohérent. Certaines parties de celui-ci ne peuvent pas être modifiées sans entraîner des changements dans les autres. Cuvier appelait cette connexion constante des organes les uns avec les autres « la relation entre les parties de l’organisme ».

En étudiant les fossiles, Georges Cuvier a reconstitué l'apparence de nombreux animaux disparus qui vivaient il y a des millions d'années. Il a prouvé qu'une fois sur le site de l'Europe, il y avait une mer chaude sur laquelle nageaient d'énormes prédateurs - ichtyosaures, plésiosaures, etc. Cuvier a prouvé qu'à cette époque les reptiles dominaient l'air, mais qu'il n'y avait pas encore d'oiseaux. Après avoir étudié d'autres restes fossiles, Georges Cuvier est devenu convaincu qu'il existait dans le passé une époque avec un monde animal unique dans laquelle aucun animal moderne n'existait. Tous les animaux vivant alors ont disparu. Cette faune fossile d'animaux terrestres, principalement de mammifères, a été découverte près de Paris dans des carrières de gypse et dans des couches de roche calcaire - marne.

Georges Cuvier a découvert et décrit une quarantaine de races disparues de grands mammifères – pachydermes et ruminants. Certains d’entre eux ressemblaient vaguement à des rhinocéros, des tapirs et des sangliers modernes, tandis que d’autres étaient tout à fait uniques. Mais parmi eux, aucun ruminant ne vivait à notre époque - ni taureaux, ni chameaux, ni cerfs, ni girafes.

Poursuivant ses recherches, Cuvier découvre que la faune fossile se retrouve dans les couches de la croûte terrestre dans un certain ordre. Les couches les plus anciennes contiennent des restes de poissons marins et de reptiles, les dépôts du Crétacé ultérieur contiennent d'autres reptiles et les premiers petits et rares mammifères dotés d'une structure crânienne très primitive. Dans les plus récents encore, la faune d'anciens mammifères et oiseaux. Enfin, dans des sédiments antérieurs à ceux modernes, Cuvier découvre les restes d'un mammouth, d'un ours des cavernes et d'un rhinocéros laineux. Ainsi, à partir des restes fossiles, il est possible de déterminer la séquence relative et l'ancienneté des strates, et à partir des strates, l'ancienneté relative des faunes éteintes. Cette découverte constitue la base de la géologie historique et de la stratigraphie, l'étude de la séquence de strates qui composent la croûte terrestre.

Où ont disparu les faunes que nous trouvons aujourd’hui sous forme de fossiles et où sont apparues les nouvelles qui les ont remplacées ? La science moderne explique cela par le développement évolutif du monde animal. Les faits découverts par Georges Cuvier constituent la base de cette explication. Mais Cuvier lui-même n'a pas vu l'énorme importance de ses découvertes. Il s'en tenait fermement au vieux point de vue sur la constance des espèces. Cuvier croyait que parmi les fossiles, il n'existait pas de formes transitionnelles d'organismes animaux. Il a pointé du doigt la disparition soudaine des faunes et le manque de lien entre elles. Pour expliquer la succession successive des animaux fossiles, Cuvier a proposé une théorie particulière des « révolutions » ou des « catastrophes » dans l’histoire de la Terre.

de nouvelles espèces et genres immuables d'organismes vivants, non liés aux formes mortes ; a été proposé par J. Cuvier au XVIIIe siècle. et perdit de son importance à la fin du XIXe siècle.

les sciences sociopolitiques, ainsi que certaines autres théories des sciences naturelles, qui, sous une forme modifiée, ont été utilisées pour expliquer divers processus se produisant dans la société. Il faut dire que la pensée philosophique a accumulé suffisamment de préalables à l'émergence de l'idéologie du catastrophisme. A titre d’exemple, on peut citer par exemple l’Atlantide de Platon ou les idées de certains économistes du XIXème siècle. sur la croissance de la population terrestre et le développement de l'agriculture, respectivement, selon des progressions géométriques et arithmétiques.

n'a pas donné de réponse claire à cette question. Il a ajouté que de nouveaux animaux pourraient quitter des endroits éloignés où ils vivaient auparavant.

Cuvier a appuyé son raisonnement par des exemples. Si la mer inondait l’Australie moderne, dit-il, alors toute la diversité des marsupiaux et des monotrèmes serait enfouie sous les sédiments et toutes les espèces de ces animaux disparaîtraient complètement. Si une nouvelle catastrophe reliait les terres émergées de l’Australie et de l’Asie, les animaux d’Asie pourraient alors migrer vers l’Australie. Enfin, si une nouvelle catastrophe venait à détruire l’Asie, patrie des animaux ayant migré vers l’Australie, il serait alors difficile de déterminer, en étudiant les animaux d’Australie, d’où ils viennent. Ainsi, Cuvier, s'appuyant uniquement sur les faits que lui ont donnés la géologie et la paléontologie européennes, a été contraint d'admettre la présence de catastrophes dans l'histoire de la Terre, même si, selon ses idées, elles n'ont pas détruit en même temps l'ensemble du monde organique. temps.

Les bases de la théorie des catastrophes ont été posées par Cuvier dans son célèbre ouvrage « Discours sur les révolutions à la surface du globe et les changements qu’elles ont produits dans le règne animal ».

S'appuyant sur le matériel paléontologique et géologique dont il disposait, Cuvier fonda la théorie des catastrophes sur les thèses suivantes :

· Les espèces dans la nature sont constantes et immuables.

· Les espèces disparues, dont les fossiles et les restes se trouvent dans les archives fossiles, ont disparu à la suite de catastrophes naturelles mondiales qui secouent périodiquement la Terre.

· Les causes des catastrophes naturelles mondiales sont inconnues.

· Les catastrophes naturelles mondiales, qui ont conduit à l'extinction de nombreuses espèces animales et végétales, ne sont pas analogues aux processus naturels que nous observons au cours de la période historique. Ils avaient un caractère fondamentalement différent.

· La mer et la terre ont changé de place plus d'une fois, et ce processus ne s'est pas produit progressivement, mais soudainement.

Cuvier pensait que la dernière catastrophe s'était produite il y a 5 à 6 000 ans, que le fond de l'océan s'était élevé et était devenu un continent, et que la terre avait coulé et était tombée sous l'eau. Le scientifique a identifié quatre périodes dans le développement des organismes vivants :

4) l'âge des personnes.

Les disciples de Cuvier étaient : le plus grand paléontologue américain L. Agassitz et le géologue français A. D'Orbigny. Ils ont surdéveloppé la partie « catastrophique » des idées de leur grand prédécesseur et ont en fait créé la théorie des catastrophes, avec ses inévitables actes de création multiples. " Ces idées dominaient dans la paléontologie de la première moitié du XIXe siècle. Par conséquent, la plupart des paléontologues de la vieille école n'acceptèrent pas la théorie de Darwin. En fait, étant donné l'état de la science paléontologique dans laquelle elle se trouvait immédiatement avant les travaux de V. O. Kovalevsky, il était difficile de s'attendre à une attitude différente envers les idées évolutionnistes. La paléontologie s'est développée principalement comme une discipline descriptive, répondant aux besoins d'une géologie en développement rapide. La grande majorité des paléontologues ne se sont pas engagés dans une étude approfondie des matériaux fossiles, se limitant aux description de nouvelles formes. Et loin d'être des coupes complètes des strates géologiques en Europe, elles donnaient plutôt une idée de la discontinuité du développement des formes fossiles et des limitations pointues des formations qui les contiennent.

Les tentatives timides de quelques paléontologues de s'engager sur la voie du transformisme n'ont pas changé le tableau général de la situation en paléontologie. La publication du célèbre livre de Charles Darwin « L'origine des espèces » a suscité un certain nombre d'objections et de critiques à l'égard de la théorie de l'évolution de la part de nombreux paléontologues éminents. Ainsi, l'un des plus ardents partisans de la théorie des catastrophes, L. Agassitz, a publié simultanément avec la publication de « L'origine des espèces » son livre « Une étude sur la classification ». Il y affirmait que toutes les unités systématiques d'animaux et de plantes, des espèces aux types, ont une base réelle dans la nature, puisqu'elles ont été créées par l'esprit divin. En 1869, dix ans après la publication de la théorie de Darwin, L. Agassitz publie son livre en France, le complétant par un chapitre spécial dans lequel il critique le darwinisme. Il a qualifié l’enseignement de l’évolution de « contraire aux véritables méthodes de l’histoire naturelle et dangereux, voire fatal, pour le développement de cette science ».

Le célèbre paléontologue et anatomiste comparé Richard Owen a également critiqué la théorie de Darwin. Bien qu'Owen lui-même, avant même la publication de « L'Origine des espèces », ait exprimé une opinion sur la possibilité d'une continuité dans le développement de la nature vivante, ses jugements étaient très vagues et incohérents. Dans le dernier livre de son ouvrage majeur, « Anatomie des vertébrés », R. Owen a tenté de justifier la loi spéciale de la « cause secondaire », qui a produit diverses espèces dans un ordre et une complexité stricts. À titre d'exemple, le célèbre paléontologue a examiné l'éventail des ancêtres des chevaux, en commençant par le Paléotherium de l'Éocène, en passant par Hipparion jusqu'aux chevaux modernes. S'appuyant sur des données géologiques fragmentaires, Owen a nié la possibilité d'expliquer l'apparition séquentielle des formes d'ancêtre en descendant du point de vue de la théorie de Darwin. Selon lui, les données géologiques montraient que les changements étaient soudains et significatifs, indépendants des conditions extérieures et non soumis aux facteurs de sélection naturelle. Owen prêchait l’existence d’une certaine tendance interne des organismes à s’écarter du type parental, qu’il appelait la « loi de la cause secondaire ». À cet égard, R. Owen se rapproche des vues de Lamarck, qui avance le principe interne d'amélioration pour expliquer l'évolution.

4. REFLET DE L'IDÉOLOGIE DU CATASTROPHISME DANS LA VIE MODERNE

L'idéologie en général est comprise comme un phénomène complexe et multidimensionnel, comprenant des éléments structurels tels que le lien avec le système idéologique de l'époque ; des lignes directrices du programme formulées sur la base de certaines dispositions de ce système ; stratégie de mise en œuvre des paramètres du programme.

Toutes les caractéristiques énumérées inhérentes à l'idéologie du catastrophisme se reflètent dans divers concepts et théories basés sur différentes idées de leurs auteurs sur la nature et les conséquences des cataclysmes futurs, qui peuvent constituer un danger à la fois pour la civilisation humaine dans son ensemble et pour un pays spécifique. société fonctionnant dans chacun un État distinct. Parmi les principaux facteurs qui peuvent conduire la civilisation au désastre figurent la crise environnementale, le danger de diverses épidémies, en premier lieu le SIDA, bien qu'il soit passé au second plan, mais reste un scénario probable de guerre thermonucléaire (la planète a actuellement accumulé un potentiel nucléaire capable de détruire 4 000 fois notre planète, et ce malgré la signature d'un certain nombre de traités importants dans le domaine de la réduction et de la limitation des armes nucléaires.

Le point de vue de J. Habernas, basé sur le fait que des outils de travail techniquement complexes, à partir d'un certain stade de développement assez élevé, peuvent échapper au contrôle humain et devenir des créateurs autonomes de leur propre histoire, n'est pas non plus sans fondement. Quant à la théorie des catastrophes sociales, par rapport au développement de chaque société spécifique, la méthodologie de la théorie des catastrophes permet de diviser les variables socio-économiques qui transforment de manière significative les processus se produisant dans la société en deux classes : les variables externes - directrices les paramètres qui peuvent être directement mesurés et les variables internes sont des variables dont l'état caractérise « un processus pas entièrement connu ».

Les premiers comprennent : la densité de la population en âge de travailler, le niveau de consommation, la productivité du travail social, etc.

Et la seconde devrait avant tout inclure l’indépendance personnelle et la liberté économique, qui, même si elles ne peuvent être mesurées par rien, nous savons tous très bien quelle est leur absence.

L'expérience de prévision et d'analyse rétrospective des processus évolutifs dans la société permet de clarifier les paramètres des modèles, ainsi que d'identifier le mécanisme fonctionnel et les relations causales responsables des transformations observées dans le système.

homéostasie ou fonctionnement stable grâce à l'échange de matière et d'énergie avec l'environnement. L’ouverture des systèmes sociaux a fait l’objet d’une grande attention tant dans les travaux de modélisation mathématique que dans la recherche historique. Ainsi, N. Machiavel croyait à juste titre que le facteur de l'excès de population est l'un des principaux moteurs de l'histoire et que le compte à rebours dans sa chronique commence avec les processus de migration qui mettent en mouvement les tribus germaniques. Parmi les facteurs pris en compte, il convient également de souligner les changements technologiques, car un système aussi ouvert et autorégulé qu'une société a la capacité de s'efforcer de compliquer et d'étendre technologiquement le territoire qu'elle occupe.

CONCLUSION

Même avant Georges Cuvier, les gens prêtaient attention aux rares découvertes d'animaux fossiles. La plupart des scientifiques les considéraient comme des curiosités, un « jeu de la nature », des ossements de géants de contes de fées ou de saints anciens. Cuvier a non seulement rassemblé un grand nombre de ces découvertes, mais il les a également rassemblées dans un système et les a décrites. Cuvier a développé une méthode scientifique qui a permis d'étudier les animaux fossiles avec la même précision avec laquelle on étudie les animaux vivants. Il est à juste titre considéré comme le fondateur de la paléontologie, la science des restes fossiles d'organismes qui vivaient sur Terre à des époques passées et qui ont disparu depuis longtemps.

Georges Cuvier a ouvert de nouvelles voies de recherche en biologie et créé de nouveaux domaines de connaissance : la paléontologie et l'anatomie comparée des animaux. Ainsi se préparait le triomphe de l’enseignement évolutionniste. Elle est apparue dans la science après la mort de Cuvier et contrairement à sa vision du monde.

La théorie des catastrophes de Georges Cuvier était essentiellement une théorie réactionnaire qui tentait de concilier les découvertes scientifiques avec la doctrine religieuse de l'immuabilité et de la constance des espèces. La théorie des « catastrophes » a longtemps dominé la science, et seuls les enseignements évolutionnistes de Charles Robert Darwin l’ont réfutée.

La théorie des catastrophes, dans une interprétation légèrement différente, peut être projetée sur la vie moderne de l'humanité. Plusieurs facteurs peuvent conduire une civilisation au désastre :

· crise écologique,

· danger d'épidémies diverses (SIDA),

· bien que relégué au second plan, mais toujours un scénario probable de guerre thermonucléaire,

et tous ces facteurs sont sans aucun doute le fruit de l’activité humaine.

Il en va de même pour la théorie des catastrophes sociales : il existe aujourd'hui de nombreux exemples de mal-être social des citoyens dans le monde.

Cuvier, comme tout le monde, a commis des erreurs. Mais il ne serait pas juste d’oublier ses plus grands mérites à cause de ses erreurs. Si les travaux de Georges Cuvier sont évalués de manière impartiale, alors leur énorme importance scientifique doit être reconnue : il a fait progresser plusieurs grands domaines des sciences de la vie.

LISTE BIBLIOGRAPHIQUE

3. Smorodine I. Stratégie. M., 2009

4. Dictionnaire encyclopédique russe : En 2 livres. -/Ch. éd. : A. M. Prokhorov - M. : Grande Encyclopédie russe, 2001

5. http://ru.wikipedia.org, encyclopédie de référence Wikipédia

6. http://www.examen.ru, site de référence et d'information

7. http://www.nkj.ru/archive/articles/6068/, site Internet de la revue « Science and Life ».

Samin D.K. 100 grands scientifiques. - M. : Veche, 2000

Dictionnaire encyclopédique russe : En 2 livres. -/Ch. éd. : A. M. Prokhorov - M. : Grande Encyclopédie russe, 2001

Naydysh V. M.. Concepts des sciences naturelles modernes. M., 1999

CATASTROPHISME

CATASTROPHISME

(du grec καταστροφή - révolution, mort) - une doctrine anti-évolutionniste qui prétend que la Terre entière est constituée de durées. les époques se rapportent. la paix interrompue par une catastrophe événements à l'échelle planétaire (cataclysmes). L'idée de catastrophes mondiales est née dans l'Antiquité. Aux XVIIe et XVIIIe siècles. il a commencé à être de plus en plus utilisé pour interpréter des données géologiques indiquant de grands changements survenus tout au long de l'histoire de la Terre. La difficulté particulière d’interpréter les faits enregistrés dans les données géologiques. chroniques, a été causée par l'idée alors généralement acceptée de l'histoire à court terme de la Terre (selon les dogmes des Saintes Écritures, seulement un peu plus de 6 mille ans se sont écoulés depuis la création du monde). À cet égard, il était nécessaire d'établir les raisons à l'origine de la transformation rapide de la topographie de la Terre, ainsi que d'expliquer les faits indiquant une différence notable entre les fossiles et les fossiles modernes. Animaux et plantes. À cette fin, des catastrophes ont été proposées, qui auraient détruit presque instantanément l'ancienne matière organique. et a radicalement transformé la surface externe de la terre. Cela se reflète clairement dans la théorie théorique. vues. naturaliste Cuvier. Tout en étudiant la géologie et la paléontologie. recherches dans les environs de Paris, il a trouvé cela en géologie. La coupe de cette zone montre des changements répétés des conditions marines et terrestres, accompagnés de l'apparition et de la disparition de diverses faunes. A partir de ces données, Cuvier formule son hypothèse sur les « révolutions » et les catastrophes (G. Cuvier, Discours sur les révolutions de la surface du globe, 1812). Il conclut que l'histoire de la Terre est constituée de périodes de paix, perturbées par des révolutions. des explosions, au cours desquelles se produit une restructuration importante de la face de la Terre, le monde organique meurt, etc. Pendant les périodes de repos, le monde organique reste inchangé : après les catastrophes, de nouvelles espèces et genres d'animaux et de plantes apparaissent sur la surface terrestre renouvelée, n'ayant aucun lien avec des formes éteintes. Révolutionnaire les cataclysmes, selon Cuvier, sont provoqués par des forces qui nous sont inconnues. L'hypothèse de la catastrophe cherchait à résoudre les contradictions entre l'idée alors répandue de l'immuabilité des espèces (introduite dans la science par Linné) et le fait établi de l'évolution des faunes et des flores au fil du temps.

En 1ère mi-temps. 19ème siècle K. s'est répandu. Franz. le paléontologue A. D. "Orbigny, étudiant et disciple de Cuvier, qui a fait un excellent travail en étudiant les organismes disparus, a développé ces idées à l'extrême. Il a soutenu que dans l'histoire de la Terre, il y a eu 27 cataclysmes qui ont secoué la planète entière, pendant ce changement quasi instantané des continents et des océans, provoquant la mort de tous les êtres vivants. Puis, par l'« acte de création » suivant, un nouveau monde organique fut créé (D" Orbigny A. M., Cours élémentaire de paléontologie et de géologie stratigraphiques, v. 1-3,). Franz. le géologue L. Elie de Beaumont, qui croyait que toute rupture de sédimentation est le signe d'une catastrophe, a dénombré 32 révolutions de ce type dans l'histoire de la Terre (Élie de-Beaumont, Notice sur les systèmes de montagnes, v. 1-4, 1852 ). Allemand Le géologue L. Bukh, auteur de l'hypothèse du soulèvement des cratères, qui expliquait le phénomène de formation des montagnes par l'intrusion de magma en fusion dans la zone de surface, a fait valoir qu'une telle intrusion et un tel soulèvement des montagnes ont des conséquences catastrophiques. vitesse. Dans l'histoire de la géologie la science K. a un double rôle. D'une part, cette doctrine, qui interprétait la présence de frontières clairement séparées dans la répartition des organismes fossiles, a donné lieu à l'introduction du concept de fossiles principaux, qui a contribué à la conception et au progrès de la biostratigraphie. De l’autre K., qui niait l’évolution. organique monde et basé sur des idées sur la pluralité. créatif les actes qui ont créé de nouvelles formes sont devenus un frein au développement de l'évolution. enseignements en géologie et en biologie. Mn. les scientifiques avancés étaient clairement conscients des côtés erronés de K. et se sont battus contre lui. Les théologiens ont activement soutenu la théorie des cataclysmes, qui parlait de l'immuabilité des organismes, ainsi que des êtres surnaturels. les forces de destruction et de création, ce qui était tout à fait conforme aux dogmes des Saintes Écritures. Logique La conclusion de K. était la reconnaissance d'actes de création répétés, et donc « Cuvier, à propos des révolutions que subit la terre, était révolutionnaire en paroles et réactionnaire en actes » (Engels F., Dialectique de la nature, 1955, p. 9). Ce sont les Anglais qui ont le plus contribué à écraser les idées de K. géologue C. Lyell "Principes de géologie", v. 1-3, 1830-33), qui a montré que les facteurs opérant actuellement à la surface de la Terre sont tout à fait suffisants pour créer toutes les formes de relief existantes et pour la formation de tous diverses roches, constituant la formation géologique incision. Bien que l'idée de Lyell sur le développement continu de la Terre repose sur les principes erronés de l'uniformitarisme concernant l'immuabilité des quantités. et des qualités. en ce qui concerne les forces agissant sur notre planète, elle a joué un rôle important dans la diffusion et le développement ultérieur des idées évolutionnistes dans les sciences naturelles. Enfin, le coup porté à K. fut porté par la publication de l’ouvrage de Darwin « L’origine des espèces » (1859), dans lequel il était montré que les transformations en matières organiques. des évolutions ont lieu dans le monde. chemin. Certains K. ont été relancés au 20e siècle, lorsqu'ils géologue G. Stille (N. Stille, Grundfragen der vergleichenden Tektonik, 1924), s'appuyant sur des périodiques. répétabilité des données géologiques événements, a commencé à développer des idées sur les phases de pliage qui séparent les époques de durée, de paix et apparaissent simultanément à travers le globe (« néocastastrosisme »). Des études détaillées des zones géosynclinales réalisées par Ch. arr. chouettes les géologues ont montré que le plissement de la croûte terrestre ne se produisait pas simultanément dans différentes zones, c'est-à-dire n'a pas une structure planétaire, mais régionale, et la structure pliée est une durée qui se poursuit pour certains types de plis, pluriels. des millions d'années. Ces faits ont servi de base à la critique des idées néo-catastrophistes encore présentes en géologie. Actuellement À l’heure actuelle, l’écrasante majorité des géologues étrangers soviétiques et progressistes envisagent de s’orienter vers la recherche géologique. le développement comme un processus continu-intermittent, dans lequel la transformation est progressivement interrompue par une transition brutale vers une nouvelle qualité (changement d'affaissement par soulèvement, métamorphisme des roches, émergence de nouvelles espèces dans le monde organique, etc.). De tels sauts s’étendent souvent sur plusieurs fois. des millions d'années, ne se sont jamais répandues simultanément sur l'ensemble du globe et n'ont donc rien à voir avec des catastrophes. En biologie, la victoire du darwinisme a enterré K. dans la compréhension de J. Cuvier et A. D. Orbigny, mais certains paléontologues occidentaux qui adoptent des positions idéalistes (O. Schindewolf et d'autres) expriment périodiquement des idées en phase avec des idées longtemps rejetées sur actes de création.

Lit. : Borisyak A. A., J. Cuvier et sa signification scientifique, dans l'ouvrage : Cuvier J., Raisonner sur les révolutions à la surface du globe, trad. du français, M.-L., 1937 ; Pavlova M.V., Causes de l'extinction animale au cours des époques géologiques passées, dans : Problèmes modernes des sciences naturelles, vol. 17, M.–P., ; Pavlov A.P., À propos de quelques facteurs d'extinction peu étudiés, ibid. ; Lunkevich V.V., D'Héraclite à Darwin. Essais sur l'histoire de la biologie, tomes 1-3, M.-L., 1936-43 ; Shatsky N.S., Sur le néocatastrophisme, « Problèmes de géologie soviétique », 1937, n° 7 ; Davitashvili L. Sh., Histoire de la paléontologie évolutionniste de Darwin à nos jours, M.-L., 1948 ; Meunier S., L'évolution des théories géologiques, P., 1911.

V. Tikhomirov. Moscou.

Encyclopédie philosophique. En 5 volumes - M. : Encyclopédie soviétique. Edité par F. V. Konstantinov. 1960-1970 .

Voyez ce qu’est « CATASTROPHISME » dans d’autres dictionnaires :

CATASTROPHISME, divers enseignements qui caractérisent l'évolution (voir ÉVOLUTION (en biologie)) comme un processus intermittent dû à de fortes influences extérieures, souvent de nature catastrophique. L'émergence du catastrophisme en biologie est associée aux travaux de... ... Dictionnaire encyclopédique

catastrophisme- a, m.catastrophisme m. 1. géol., biol. Une vision, un concept géologique, selon lequel des événements se répètent périodiquement dans l'histoire de la Terre, modifiant soudainement la présence horizontale primaire des roches, le relief de la surface terrestre et... ... Dictionnaire historique des gallicismes de la langue russe

Catastrophisme. Voir la théorie des catastrophes. (Source : « Dictionnaire explicatif anglais-russe des termes génétiques ». Arefiev V.A., Lisovenko L.A., Moscou : Maison d'édition VNIRO, 1995) ... Biologie moléculaire et génétique. Dictionnaire.

La doctrine qui prévalait au début du XIXe siècle, selon laquelle geol. L'histoire de la Terre s'est composée d'un certain nombre d'étapes de développement calme et de catastrophes violentes (cataclysmes) qui ont changé la face de la Terre. Du fait de ces catastrophes, en partie, selon Cuvier, voire en totalité... Encyclopédie géologique

Divers enseignements caractérisant l'évolution comme un processus intermittent dû à de fortes influences extérieures, souvent de nature catastrophique. L'émergence du catastrophisme en biologie est associée aux travaux de l'un des premiers paléozoologues, J. Cuvier et... ... Science politique. Dictionnaire.

catastrophisme- théorie des catastrophes Le concept de l'histoire de la Terre, considérée comme une alternance de longues périodes de paix et d'événements catastrophiques transformateurs à court terme ; actuellement, compte tenu de la théorie évolutionniste, il est considéré sous une forme modifiée... ... Guide du traducteur technique

catastrophisme- Le concept du 19ème siècle, selon lequel les transformations de la croûte terrestre (ses déformations, ainsi que les changements dans la composition du monde organique) se produisent de manière catastrophique et rapide, au cours de courtes périodes de temps géologiques, séparées par bien plus... ... Dictionnaire de géographie

La théorie des catastrophes, le catastrophisme, est un système d'idées dépassé sur les changements survenus dans le monde vivant au fil du temps sous l'influence d'événements conduisant à l'extinction massive des organismes. La théorie des catastrophes vient apparemment d'anciens mythes sur les inondations.... ... Wikipedia

Identique à la théorie des catastrophes (voir catastrophe). Nouveau dictionnaire de mots étrangers. par EdwART, 2009. catastrophisme a, pluriel. non, m. (catastrophisme français... Dictionnaire des mots étrangers de la langue russe

Catastrophisme- la théorie de l'évolution, selon laquelle la vie sur Terre s'est perdue et renaissante à plusieurs reprises : ஐ On peut longtemps énumérer des théories qui s'opposent, comme le ponctualité, le saltationnisme, le catastrophisme (le sens de ce dernier est esquissé par les auteurs, y compris ... Le Monde de Lem - Dictionnaire et Guide

Livres

- Catastrophes mondiales dans l'histoire des civilisations, Yu. Golubchikov. Dans l’histoire des sciences, il existe deux points de vue diamétralement opposés concernant le mystère de l’origine de toutes choses. Le premier explique le début des catastrophes mondiales, le second -...

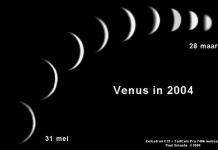

Au premier trimestre XIXème siècle, de grands progrès ont été réalisés dans des domaines de la science biologique tels que l'anatomie comparée et la paléontologie. Les principales réalisations dans le développement de ces domaines de la biologie appartiennent au scientifique français Georges Léopold Cuvier, devenu célèbre principalement pour ses recherches en anatomie comparée. Il comparait systématiquement la structure et les fonctions d’un même organe ou d’un système entier d’organes dans toutes les sections du règne animal. En étudiant la structure des organes des animaux vertébrés, il a établi que tous les organes d'un animal font partie d'un seul système intégral. En conséquence, la structure de chaque organe est naturellement en corrélation avec la structure de tous les autres. Aucune partie du corps ne peut changer sans changements correspondants dans d’autres parties. Cela signifie que chaque partie du corps reflète les principes de la structure de l'organisme tout entier. Ainsi, si un animal a des sabots, toute son organisation reflète un mode de vie herbivore : les dents sont adaptées au broyage des aliments végétaux grossiers, les mâchoires ont une certaine forme, l'estomac est multi-chambres, les intestins sont très longs, etc. Cuvier a appelé la correspondance de la structure des organes animaux entre eux le principe de corrélations (corrélativité). Guidé par le principe des corrélations, Cuvier a appliqué avec succès les connaissances acquises en paléontologie. Il a pu restaurer l'apparence complète d'un organisme disparu depuis longtemps à partir de fragments individuels qui ont survécu jusqu'à ce jour.

Au cours de ses recherches, Cuvier s'est intéressé à l'histoire de la Terre, des animaux et des plantes terrestres. Il a passé de nombreuses années à l’étudier, faisant de nombreuses découvertes précieuses. À la suite de l’énorme travail qu’il a accompli, il est parvenu à trois conclusions inconditionnelles :

La terre a changé d’apparence tout au long de son histoire ;

À mesure que la Terre changeait, sa population aussi ;

Des changements dans la croûte terrestre se sont produits avant même l'apparition des êtres vivants.

La croyance en l'impossibilité de l'émergence de nouvelles formes de vie était tout à fait indiscutable pour Cuvier. Il a prouvé que les espèces modernes d’organismes vivants n’ont pas changé, du moins depuis l’époque des pharaons. L’estimation de l’âge de la Terre qui en résultait semblait inimaginable à cette époque. Mais Cuvier considère que l'objection la plus significative à la théorie de l'évolution est l'absence apparente de formes de transition entre les animaux modernes et ceux dont il a trouvé les restes lors de fouilles.

Cependant, de nombreuses données paléontologiques témoignent de manière irréfutable du changement des formes animales sur Terre. Les faits réels contredisaient la légende biblique. Initialement, les partisans de l'immuabilité de la nature vivante expliquaient cette contradiction très simplement :

les animaux que Noé n'a pas emmenés dans son arche pendant le déluge ont disparu. Mais le caractère non scientifique des références au déluge biblique est devenu évident lorsque les divers degrés d’antiquité des animaux disparus ont été établis. Cuvier avance alors la théorie des catastrophes. Selon cette théorie, la cause de l’extinction était des catastrophes géologiques majeures qui détruisaient périodiquement la faune et la végétation sur de vastes zones. Ensuite, les territoires ont été peuplés d'espèces pénétrant depuis les zones voisines. Les adeptes et les étudiants de Cuvier, développant son enseignement, allèrent encore plus loin, affirmant que les catastrophes couvraient la planète entière. Après chaque catastrophe suivait un nouvel acte de création divine. On comptait 27 catastrophes de ce type et donc des actes de création.

La théorie des catastrophes s'est répandue. Cependant, un certain nombre de scientifiques ont exprimé leur attitude critique à son égard. Le débat houleux entre les partisans de l'immuabilité des espèces et les partisans de l'évolutionnisme spontané a mis fin à la théorie profondément réfléchie et fondamentalement étayée de la formation des espèces, créée par Charles Darwin et A. Wallace.

Théorie des catastrophes

Au début du XIXe siècle, le monde scientifique s’est intéressé aux fossiles découverts dans les couches rocheuses. Deux grands scientifiques français, J. Cuvier et A. Brongniard, ont mené des fouilles dans les collines de Montmar à Paris, où ils ont découvert les os d'un mastodonte éteint. Par la suite, Cuvier est devenu célèbre en tant que père de la paléontologie, la science des créatures anciennes, et Brongniard a été déclaré père de la paléobotanique, c'est-à-dire la science des plantes fossiles.

L'autorité de Cuvier parmi les naturalistes était incroyablement grande, car ce scientifique avait un talent brillant, une passion pour la biologie et une connaissance approfondie de l'anatomie animale. Cuvier a reconstruit la taxonomie du monde animal, basée sur les caractéristiques anatomiques des espèces. Il a utilisé la méthode de l'anatomie comparée pour déterminer les relations entre les espèces sur la base des caractéristiques générales de la structure interne. Le point culminant du travail scientifique de cet homme étonnant fut sa découverte de la loi de corrélation des signes.

Cuvier, grâce à un travail acharné, est arrivé à la conclusion que toutes les caractéristiques anatomiques du corps se trouvent dans la combinaison (corrélation) la plus favorable. Tous sont adaptés au mode de vie de la créature et sont combinés de manière à s'entraider. Les mammifères sont plus actifs que les reptiles, c'est pourquoi ils possèdent un cœur à quatre chambres, nécessaire au pompage du sang chaud. Les muscles et le squelette sont modifiés en conséquence. Les os des membres indiquent le type de mouvement. Selon la structure des membres, leur attachement au squelette est également différent.

Le développement du cerveau entraîne une réduction inévitable de la taille de la mâchoire. A l’inverse, lorsque les mâchoires grandissent, le crâne diminue fortement. Les dents sont l’indicateur le plus important de la nutrition d’une espèce particulière. Par la forme, l'emplacement et la structure des dents, vous pouvez comprendre ce que mange l'animal et comment il obtient sa nourriture. La forme des dents est étroitement liée à la forme des mâchoires, au développement des muscles masticateurs ainsi qu’à la longueur et à la structure du tractus gastro-intestinal. Cette liste de corrélations peut être poursuivie indéfiniment.

Zoologiste et paléontologue français Georges Cuvier

La capacité de trouver des correspondances entre différentes parties du corps a grandement aidé Cuvier dans son travail sur les fossiles. Après tout, les paléontologues ont souvent affaire à des restes épars de créatures disparues. Il n’est possible de restituer l’apparence d’animaux fossiles qu’en établissant des corrélations précises. Cuvier n'avait pas d'égal dans cet art. Des collègues admiratifs étaient convaincus que le grand scientifique était capable de reconstruire n'importe quelle créature à partir d'un seul os.

Il est peu probable que les capacités du paléontologue aient été aussi grandes, mais il était sans aucun doute un génie dans son domaine. Des notes ont été conservées sur la façon dont cet homme travaillait. Le scientifique se tenait au bureau de son secrétaire et, appuyé d'une main sur le couvercle et tenant un fossile de l'autre, dictait au secrétaire ses observations et ses conclusions. De plus, les pensées de Cuvier se précipitaient si vite que le secrétaire n'avait généralement pas le temps d'écrire ce qui lui était dicté.

Le principe de corrélation des caractéristiques a constitué une excellente base pour toute reconstruction paléontologique. Par exemple, des requins fossiles dotés d'un squelette cartilagineux, il ne restait que des dents. Mais cela suffit amplement, car les redoutables prédateurs ont parfaitement combiné cette arme d'attaque avec leurs habitudes et leur apparence.

Les grandes dents en forme de poignard appartenaient à de grands requins semblables au requin blanc moderne (Carcharodon), c'est-à-dire dotés d'un corps massif et profilé en forme de torpille. Les dents longues mais fines étaient caractéristiques des petits prédateurs au corps flexible et allongé. Les carrés plats - appartenaient aux requins de fond, aplatis sur le dos et semblables à un ange de mer ou à une raie pastenague.

Cuvier a facilement résolu les questions controversées. Même à l'aube de la paléontologie, il a restauré l'apparence d'un lézard marin disparu - le mosasaure, soulignant sa relation avec les lézards modernes, alors que d'autres scientifiques ne pouvaient pas décider si le squelette était une baleine ou un crocodile. Cependant, un mystère est resté longtemps inaccessible à l'esprit du grand scientifique. On ne sait pas où sont allés les monstres fossiles : mosasaures, mastodontes, cerfs à grandes cornes et autres créatures.

S’ils ont disparu, pourquoi cela s’est-il produit et d’où viennent les animaux modernes ? Ou les animaux fossiles ont-ils changé, comme l’a suggéré un autre scientifique français J. B. Lamarck, et de nouvelles formes ont remplacé les anciennes ? Cuvier ne pouvait se permettre cette dernière solution : l'hypothèse de Lamarck l'avait toujours indigné. Et puis le paléontologue arrive à la conclusion que la Terre a été secouée par d’incroyables cataclysmes dans le passé. Après eux, le monde organique est mort, pour réapparaître.

Après avoir reconstitué l'apparence du mosasaure, J. Cuvier a pu prouver sa parenté avec les lézards modernes

L'intuition de Cuvier était correcte, mais il comprenait généralement mal les raisons de la disparition des animaux anciens. Selon le scientifique, lorsque Dieu a envoyé le Grand Déluge sur la planète, les animaux fossiles sont morts, mais les chats, les cochons et autres animaux modernes ont survécu. Il ne fait aucun doute que le Grand Déluge s’est produit, car il est écrit dans l’Ancien Testament.

Sur la base des hypothèses de Cuvier, son partisan A. d'Orbigny a créé ce qu'on appelle. la théorie des catastrophes (catastrophisme), dans laquelle il développe et argumente l'hypothèse de la création répétée de la vie sur Terre. Selon d'Orbigny, le Créateur n'était pas satisfait du résultat de ses travaux et détruisait plus d'une fois la vie sur Terre. Après un autre déluge, dans lequel périrent des mastodontes et d’autres fossiles, Dieu créa un nouveau monde organique. Lors du dernier déluge, l’humanité a péri, à l’exception d’un juste et de sa famille. Cuvier soutient activement l’initiative de d’Orbigny et l’aide en lui fournissant des éléments factuels.

Opérant avec des faits relativement maigres, Cuvier a identifié avec perspicacité trois bouleversements catastrophiques dans l’histoire de la planète, accompagnés d’une extinction massive et de changements généralisés dans la flore et la faune. Il s’agit d’étapes importantes que les géologues attribuent désormais au Permien supérieur (il y a 250 millions d’années), au Jurassique supérieur (il y a 150 millions d’années) et à l’Éocène supérieur (il y a 40 millions d’années).

Aujourd’hui, alors que le matériel paléontologique est devenu beaucoup plus riche, les scientifiques ne peuvent que s’émerveiller de la précision avec laquelle Cuvier a noté ces périodes de grands bouleversements du règne animal. Par exemple, le paléontologue moderne D. Raup a calculé qu'à la fin du Permien, une grande extinction a exterminé plus de 50 % de toutes les familles de créatures qui vivaient sur la planète.

Cuvier, d'Orbigny et leurs partisans, surnommés les catastrophistes, avaient pour eux des preuves irréfutables. Premièrement, la corrélation des caractéristiques anatomiques de tous les animaux indique clairement que ces espèces ont été créées par Dieu. Autrement, il est impossible d’expliquer une opportunité aussi extraordinaire.

Deuxièmement, les animaux modernes et disparus partagent des caractéristiques communes. Cuvier a identifié quatre types d'organisation initialement inchangés dans la structure des animaux. Par conséquent, tous les êtres ont été créés selon un modèle unique et n’ont jamais changé, Dieu a simplement détruit ceux qui ne l’aimaient pas. Troisièmement, le déluge a réellement eu lieu, il est décrit dans les Saintes Écritures, et ses traces ont été retrouvées par les géologues.

Par conséquent, ce ne serait pas une erreur de supposer que Dieu a envoyé un déluge sur le monde à plusieurs reprises afin de détruire toute vie et d’en créer une nouvelle. Cuvier et d'Orbigny se heurtaient à E. J. Saint-Hilaire, qui partait d'idées directement opposées. Cependant, la position de Saint-Hilaire était plutôt fragile et en 1830, dans un différend avec Cuvier, les catastrophistes remportèrent la victoire.

Après un certain temps, la théorie des catastrophes acquit un second souffle ; elle se renforça sous la forme du néocatastrophisme. Le fait fondamental des néocatastrophistes est l’extinction des dinosaures et autres reptiles géants à la fin du Mésozoïque. Au cours de cette époque, près de 17 % des familles de plantes et d’animaux de la planète, y compris les dinosaures, ont disparu.

Les dinosaures attirent l'attention et excitent l'imagination des personnes issues des cercles pseudo-scientifiques et même scientifiques. On sait que les anciens Chinois ont tenté d'expliquer la raison de leur disparition. Ils ont créé un mythe sur un dragon qui voulait atteindre les portes dorées du Dieu du Ciel, mais a perdu ses forces et s'est effondré au sol, se transformant en un tas d'os. Récemment, l'hypothèse de l'impact (lat. impact - coup) de l'extinction des créatures mésozoïques, avancée pour la première fois dans les années 1970, est devenue très populaire. physicien JI. Álvarez.

Mais cette hypothèse, comme toutes les dispositions du néo-catastrophisme, ne repose plus sur des mythes bibliques, mais sur des données strictement scientifiques. En 1979, un cratère résultant de la chute d'un grand objet spatial a été découvert sur la péninsule du Yucatan en Amérique centrale, et une couche de poussière de météorite d'iridium a été trouvée sur tous les continents. L'âge de la poussière et du cratère coïncide avec la datation de l'ère d'extinction.

Ainsi, selon la version d’Alvarez, il y a 65 millions d’années, à la fin du Crétacé de l’ère Mésozoïque, une énorme météorite, un astéroïde, voire un noyau de comète tombait sur la planète. À la suite de la chute de ce corps cosmique, d’énormes quantités de poussière et de cendres ont été projetées dans l’atmosphère et une grande quantité d’énergie thermique a été libérée, provoquant de vastes incendies de forêt. L’onde de choc a fait plusieurs fois le tour du globe.

Hypothèse d'impact de l'extinction des dinosaures

La poussière dans l’atmosphère a protégé la surface de la planète du rayonnement solaire et a provoqué l’effet d’un « hiver nucléaire ». Le climat de la planète a radicalement changé. Ceci et bien d’autres facteurs négatifs ont conduit à l’extinction complète des dinosaures et d’autres formes de vie. En fait, toutes les créatures pesant plus de 20 kg ont été détruites par la nature déchaînée. Certains ont survécu, à savoir des crocodiles, des tortues, des lézards et des mammifères primitifs ovipares et marsupiaux, rappelant vaguement les musaraignes d'aujourd'hui.

Ces créatures ont la capacité d’hiberner, ce qui les a aidées à résister au froid de « l’hiver nucléaire » naturel. Le sang chaud a également aidé les mammifères. L’habitude de vivre profondément sous terre ou dans l’eau nous a sauvés des incendies de forêt et d’une onde de choc mortelle. Les carapaces durables des tortues et des crocodiles, ainsi que l'épaisse couche d'écailles des serpents et des lézards, constituaient une protection fiable, car elles aidaient les reptiles à résister aux pluies toxiques contenant de nombreux métaux lourds, cendres et poussières, qui saturaient l'atmosphère. La capacité de rester pendant de longues périodes sans nourriture a également joué un rôle.

Lorsque la poussière de l’atmosphère s’est dissipée, une « source nucléaire » a commencé sur Terre, comme ont appelé ce phénomène les néo-catastrophistes et les astrophysiciens. L’atmosphère a été tellement endommagée qu’un flux de rayonnement cosmique de haute densité l’a traversée jusqu’à la surface de la planète. La « source nucléaire » a finalement détruit les formes de vie survivantes.

Mais certains, notamment les crocodiles, les lézards et autres, se sont révélés bien adaptés à un rayonnement de fond élevé. Ces créatures, comme le savent les radiobiologistes, peuvent facilement résister à de fortes doses de rayonnements ionisants. Les radiations ont provoqué des mutations chez les mammifères les plus faibles, ce qui a donné naissance à de nouvelles formes très inhabituelles. Comme vous pouvez le constater, l’hypothèse de l’impact semble très harmonieuse et repose sur des preuves convaincantes.

Il est probable que de nombreux bouleversements dans le monde organique aient été provoqués par des catastrophes. De plus, il est possible que l’écrasante majorité de ces catastrophes aient eu la nature de cataclysmes cosmiques. Les scientifiques ont remarqué une certaine périodicité des étapes d'extinction des organismes fossiles, égale à 26 millions d'années. Les géologues, après avoir étudié les gisements rocheux, ont découvert de nombreuses traces délabrées d'astroblèmes. Les astroblèmes sont des cratères de météorites, c'est-à-dire des cratères d'impact résultant de la chute de divers corps cosmiques.

Ces entonnoirs eux-mêmes n'ont pas survécu, mais il en reste quelques traces, facilement identifiables par les scientifiques. Sur la base de l'analyse des astroblèmes, il a été possible d'établir que la planète était systématiquement soumise à un bombardement cosmique, avec une période coïncidant approximativement avec le rythme d'extinction de 26 millions d'années dans le monde organique. Aucun lien direct n'a été trouvé entre les chutes de corps célestes sur Terre et la mort massive d'êtres vivants, mais les bombardements spatiaux auraient probablement pu affecter les changements dans la flore et la faune.

Les astrophysiciens ont tendance à croire que seules les comètes à longue période résidant à la périphérie du système solaire pourraient tomber sur la planète avec une régularité aussi enviable. Une fois tous les 26 millions d’années, ces corps se rapprochent de la Terre, et alors se produisent les événements dramatiques qui viennent d’être décrits.

Les astrophysiciens ont également calculé cela une fois tous les 200 millions d'années, à proximité dangereuse du système solaire, dans un rayon de 32 années-lumière. années, une explosion de supernova se produit. Cette catastrophe est lourde de conséquences pour la vie sur notre planète. L'étoile qui explose projette une masse de particules chargées dans l'espace, formant un nuage de gaz raréfié dans lequel un rayonnement micro-ondes dur est constamment généré.

Ce nuage, à une vitesse de 15 à 20 000 km/s, atteint n'importe quelle planète habitée, comme la Terre, et l'enveloppe d'une couverture continue. La biosphère de la planète s'avère être pour ainsi dire placée à l'intérieur d'un four à micro-ondes : tous les êtres vivants sont exposés aux effets les plus puissants des rayonnements durs. Des millions d’espèces disparaissent, incapables de résister au cataclysme cosmique. Il est curieux qu'un rythme de 200 millions d'années ait également été observé lors des grandes extinctions, coïncidant avec la cyclicité des explosions de supernova à proximité de notre planète.

Et pourtant, malgré ces faits, le darwinisme a toujours nié et continue de nier le rôle prépondérant des catastrophes dans les transformations du monde organique. Même Charles Lyell et Charles Darwin ont critiqué le catastrophisme de Cuvier-d'Orbigny, prouvant de manière convaincante que de nouvelles formes apparaissent à la suite de la lutte des espèces pour l'existence et sous l'influence de la sélection naturelle. Les espèces les plus compétitives gagnent la lutte pour la vie et déplacent les espèces inadaptées, les privant d’espace vital, de ressources et de capacité à se reproduire.

Le dodo mauricien a été vaincu dans la « bataille » pour la survie

Dans la nature, les relations entre les différentes espèces sont étroitement liées, les plantes et les animaux sont unis dans les écosystèmes. Par conséquent, à la suite de l'extinction d'une espèce, l'équilibre de tout écosystème est perturbé, ce qui entraîne la mort massive d'autres espèces et leur remplacement par de nouvelles formes plus avancées. Un exemple typique en est l’extermination par l’homme du pigeon dodo incapable de voler sur l’île Maurice, dans l’océan Indien.

Le pigeon ne savait pas voler, ne savait pas se cacher des gens, c'est pourquoi il est devenu une proie facile pour les marins. Après la disparition complète du dodo, les arbres de l’espèce calvaria ont commencé à disparaître. Ces arbres dispersaient leurs graines à l’aide de dodos, qui mangeaient les fruits et transportaient les graines dans diverses régions. La peau des graines était si adaptée à l'action des sucs intestinaux des oiseaux que ces graines ne pouvaient pas germer d'elles-mêmes. Aujourd'hui, nous avons dû amener des dindes sur l'île pour sauver les arbres de l'extinction.

Les paléontologues ont dénombré 5 extinctions majeures, environ 30 très importantes et environ 100 changements mineurs mais fondamentaux de la flore et de la faune dans l'histoire de la Terre. Des extinctions plus petites sont également connues. Par exemple, au cours d’une seule période du Jurassique (il y a 213 à 144 millions d’années), la flore et la faune ont changé d’apparence de manière significative, exactement 73 fois ! Il est douteux que les 73 changements d’espèces dominantes se soient produits en raison de l’action de certaines forces destructrices de la nature.

Cela n’a aucun sens de nier l’impact des catastrophes sur le monde organique. Mais ils n’ont jamais ébranlé l’ensemble de la biosphère et n’ont pas joué un rôle décisif dans le processus d’évolution. Les catastrophes n'ont servi qu'à stimuler le développement plus actif d'événements qui, de toute façon, devaient se produire. Ainsi, après la chute de l’astéroïde il y a 65 millions d’années, toutes les créatures n’ont pas disparu. Les créatures disparues ont été remplacées par des micro-organismes exactement identiques, mais plus efficaces, des mollusques, des oursins et même des lézards. On sait que sur le territoire de la France moderne, les dinosaures disparus à la fin du Mésozoïque ont été remplacés par de nouveaux lézards monstrueux, disparus il y a seulement 62 millions d'années.

Ainsi, le néocatastrophisme a également échoué. Le monde organique s'est développé selon ses propres lois, différentes des lois de l'espace, etc. Ces lois de l'évolution ont été découvertes par Charles Darwin et depuis lors ne peuvent être réfutées, mais seulement complétées et affinées. Quant au catastrophisme, il ne résiste surtout pas aux critiques sérieuses.

Né en 1769 à Mempelgard, il étudia ici à l'école et était censé se préparer au titre de pasteur, mais l'inimitié du directeur du gymnase dans lequel il étudia l'en empêcha. Plus tard, Cuvier réussit à entrer à l'Académie Caroline de Stuttgart, où il choisit la faculté des sciences camérales, ce qui lui donna l'occasion de se familiariser avec les sciences naturelles, pour lesquelles il montrait un penchant depuis son enfance. En 1788, Cuvier devient professeur au foyer du comte en Normandie, où, profitant de la proximité de la mer, il mène des recherches sur les animaux marins. Ayant rencontré l'abbé Tessier, Cuvier, à sa demande, donne avec beaucoup de succès un cours de botanique pour les médecins de l'hôpital dont Tessier était responsable et, grâce aux relations de ces derniers avec les savants parisiens, noue des relations avec les plus grands. d'éminents naturalistes, à l'invitation desquels il vint à Paris, où, en 1795, il prit la place de professeur à l'école centrale du Panthéon. Peu de temps après, Cuvier fut nommé professeur adjoint d'anatomie, membre de l'Institut national et, en 1800, occupa la chaire d'histoire naturelle. En 1809-1811, il organisa une unité éducative dans les régions nouvellement annexées à l'empire. Il était membre de l'Académie française et pair de France sous Louis Philippe. Décédé en 1832

Les premiers travaux scientifiques de Georges Cuvier furent consacrés à l'entomologie. A Paris, étudiant les riches collections du musée, Cuvier devient peu à peu convaincu que le système linnéen admis en science ne correspond pas strictement à la réalité. Carl Linnaeus a divisé le monde animal en 6 classes : les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les poissons, les insectes et les vers. Cuvier propose un système différent. Il croyait que dans le monde animal, il existe quatre types de structures corporelles, complètement différentes les unes des autres. Les animaux du même type sont vêtus d'une carapace dure et leur corps est constitué de nombreux segments ; ce sont les écrevisses, les insectes, les mille-pattes et certains vers.

Une connaissance approfondie de l'anatomie animale a permis à Georges Cuvier de reconstituer l'apparence de créatures disparues à partir de leurs ossements conservés. Cuvier est devenu convaincu que tous les organes d'un animal sont étroitement liés les uns aux autres, que chaque organe est nécessaire à la vie de l'organisme tout entier. Chaque animal est adapté à l'environnement dans lequel il vit.

En étudiant les fossiles, Georges Cuvier a reconstitué l'apparence de nombreux animaux disparus qui vivaient il y a des millions d'années. Il a prouvé qu'une fois sur le site de l'Europe, il y avait une mer chaude le long de laquelle nageaient d'énormes prédateurs.

Cuvier a prouvé qu'à cette époque les reptiles dominaient l'air, mais qu'il n'y avait pas encore d'oiseaux. Après avoir étudié d'autres restes fossiles, Georges Cuvier est devenu convaincu qu'il existait dans le passé une époque avec un monde animal unique dans laquelle aucun animal moderne n'existait. Tous les animaux vivant alors ont disparu. Cette faune fossile d'animaux terrestres, principalement de mammifères, a été découverte près de Paris dans des carrières de gypse et dans des couches de roche calcaire - marne.

Georges Cuvier a découvert et décrit une quarantaine de races disparues de grands mammifères – pachydermes et ruminants. Certains d’entre eux ressemblaient vaguement à des rhinocéros, des tapirs et des sangliers modernes, tandis que d’autres étaient tout à fait uniques. Mais parmi eux, aucun ruminant ne vivait à notre époque - ni taureaux, ni chameaux, ni cerfs, ni girafes.

Poursuivant ses recherches, Cuvier découvre que la faune fossile se retrouve dans les couches de la croûte terrestre dans un certain ordre. Les couches les plus anciennes contiennent des restes de poissons marins et de reptiles, les dépôts du Crétacé ultérieur contiennent d'autres reptiles et les premiers petits et rares mammifères dotés d'une structure crânienne très primitive. Dans les plus récents encore, la faune d'anciens mammifères et oiseaux. Enfin, dans des sédiments antérieurs à ceux modernes, Cuvier découvre les restes d'un mammouth, d'un ours des cavernes et d'un rhinocéros laineux. Ainsi, à partir des restes fossiles, il est possible de déterminer la séquence relative et l'ancienneté des strates, et à partir des strates, l'ancienneté relative des faunes éteintes. Cette découverte constitue la base de la géologie historique et de la stratigraphie, l'étude de la séquence de strates qui composent la croûte terrestre.

Où ont disparu les faunes que nous trouvons aujourd’hui sous forme de fossiles et où sont apparues les nouvelles qui les ont remplacées ? La science moderne explique cela par le développement évolutif du monde animal. Les faits découverts par Georges Cuvier constituent la base de cette explication. Mais Cuvier lui-même n'a pas vu l'énorme importance de ses découvertes. Il s'en tenait fermement au vieux point de vue sur la constance des espèces. Cuvier croyait que parmi les fossiles, il n'existait pas de formes transitionnelles d'organismes animaux. Il a pointé du doigt la disparition soudaine des faunes et le manque de lien entre elles. Pour expliquer la succession successive des animaux fossiles, Cuvier a proposé une théorie particulière des « révolutions » ou des « catastrophes » dans l’histoire de la Terre.

Théorie des catastrophes- la doctrine de la mort périodique du monde organique à la suite d'événements catastrophiques à l'échelle planétaire, au cours desquels se produit une restructuration de la géologie de la Terre, à la suite de laquelle apparaissent de nouvelles espèces et genres immuables d'organismes vivants, sans rapport avec les formes mortes ; a été proposé par J. Cuvier au XVIIIe siècle. et perdit de son importance à la fin du XIXe siècle.

Cuvier expliquait ainsi ces catastrophes : la mer se rapprochait de la terre et absorbait tous les êtres vivants, puis la mer se retirait, les fonds marins devenaient une terre ferme peuplée de nouveaux animaux. D'où viennent-ils? Cuvier n'a pas donné de réponse claire à cette question. Il a ajouté que de nouveaux animaux pourraient quitter des endroits éloignés où ils vivaient auparavant.

Cuvier a appuyé son raisonnement par des exemples. Si la mer inondait l’Australie moderne, dit-il, alors toute la diversité des marsupiaux et des monotrèmes serait enfouie sous les sédiments et toutes les espèces de ces animaux disparaîtraient complètement. Si une nouvelle catastrophe reliait les terres émergées de l’Australie et de l’Asie, les animaux d’Asie pourraient alors migrer vers l’Australie. Enfin, si une nouvelle catastrophe venait à détruire l’Asie, patrie des animaux ayant migré vers l’Australie, il serait alors difficile de déterminer, en étudiant les animaux d’Australie, d’où ils viennent. Ainsi, Cuvier, s'appuyant uniquement sur les faits que lui ont fournis la géologie et la paléontologie européennes, a été contraint d'admettre la présence de catastrophes dans l'histoire de la Terre, même si, selon ses idées, elles n'ont pas détruit en même temps l'ensemble du monde organique. temps.

De ce qui précède, il ressort clairement que le brillant anatomiste comparatif et paléontologue Cuvier n'était pas du tout partisan de la théorie des catastrophes qui ont complètement détruit toute vie sur Terre et n'a pas reconnu de multiples actes de création. C'est plutôt J. Cuvier qui peut à juste titre être qualifié de créateur de la théorie des migrations des faunes du passé. Néanmoins, le niveau de connaissances de l'époque n'a pas permis à Cuvier de devenir un partisan du transformisme, c'est-à-dire de la théorie de la transformation progressive et continue des organismes.

41) Conditions préalables à l’émergence du darwinisme

L'enseignement de Darwin a marqué une nouvelle étape dans l'histoire de la biologie. Elle avait des préalables historiques dans l'évolution de la pensée scientifique et philosophique, puisqu'elle ne pouvait se justifier qu'à un certain niveau de développement des sciences naturelles et, en particulier, des sciences biologiques 1.

La signification philosophique profonde de l'hypothèse de Kant réside dans le fait qu'un principe historique est appliqué pour expliquer l'origine de la Terre et du système solaire. La découverte de Kant était, selon Engels, le point de départ du progrès ultérieur des sciences naturelles. Si la Terre a sa propre histoire astronomique, « était quelque chose qui est devenu », alors son état géologique, géographique et climatique moderne, la flore et la faune modernes sont également un produit de l'histoire, est aussi « quelque chose qui est devenu » 3.

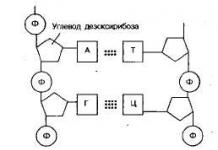

La découverte de leur structure cellulaire et la création de la théorie cellulaire par le scientifique allemand T. Schwann ont été une preuve convaincante de l'origine commune des organismes. Cette théorie contenait trois généralisations principales : l'émergence des cellules par leur division ; structure cellulaire de toutes les parties du corps ; extension de ces deux généralisations à la croissance et au développement des organismes. La théorie cellulaire contenait également la proposition selon laquelle tous les organismes multicellulaires se forment au cours de l'ontogenèse (développement individuel d'un organisme, ensemble de transformations morphologiques, physiologiques et biochimiques successives subies par un organisme depuis le moment de sa création jusqu'à la fin de sa vie) d'un cellule fécondée (zygote). Cette position a été utilisée par les évolutionnistes pour prouver l'origine des organismes multicellulaires à partir d'organismes unicellulaires. D'un point de vue évolutif, la valeur principale de la théorie cellulaire était la preuve de l'universalité de la structure cellulaire de tous les animaux et plantes, d'où découlait la conclusion sur leur relation évolutive 4.

La géologie a découvert l'existence de couches sédimentaires formées séquentiellement les unes après les autres, qui contiennent les restes de plantes et d'animaux aujourd'hui disparus. Ces faits ont forcé à conclure que non seulement le globe entier a une histoire dans le temps, mais aussi la surface de la Terre avec les plantes et les animaux qui l'habitent. Cette déclaration a d’abord été acceptée avec beaucoup de réticence. Mais la théorie des catastrophes de J. Cuvier fut finalement brisée par le célèbre géologue anglais Charles Lyell, qui développa la doctrine des facteurs géologiques modifiant la surface de la Terre 5 .

Lyell a formulé une position importante, appelée « principe d’actualisation » ou « méthode de compréhension du passé de la Terre », basée sur son état actuel. Une confiance ferme dans la similitude des changements géologiques anciens et modernes, écrivait-il, permet « de voir dans chaque fait indiquant les causes qui sont quotidiennement à l’œuvre la clé de l’interprétation de quelque mystère du passé ».

Ainsi, grâce aux recherches de Lyell, un concept évolutif en géologie a été créé, basé sur l'idée du développement comme une somme progressive de petits changements. Comme Darwin lui-même l'a admis, ce concept a joué un rôle important dans le développement de ses vues évolutionnistes 6 .

Dans la première moitié du XIXe siècle, on a assisté à une accumulation énergique de données factuelles dans tous les domaines de la biologie. De nouvelles branches des sciences biologiques émergent : anatomie comparée, embryologie, science cellulaire, biogéographie, paléontologie. Des questions se posent qui sont insolubles du point de vue du créationnisme. Ces questions comprennent : 1. l'existence de groupes naturels, 2. la diversité des formes organiques et leur similitude globale, 3. la similitude des organes homologiques, 4. l'unité du plan structurel au sein du phylum, 5. la similitude des organes homologiques. embryons de tous les vertébrés aux premiers stades de développement, 6. unité de la structure cellulaire des organismes, 7. changement des formes fossiles au fil du temps. L'émergence et la solution de ces questions ont renforcé l'idée des lois naturelles et de l'unité du monde organique, ébranlé les fondements de la vision métaphysique du monde et préparé le terrain pour la doctrine matérialiste de Darwin sur le développement historique de la nature 7 . Ainsi, l’idée d’évolution naturelle était déjà dans l’air au moment où Charles Darwin s’est saisi de ce problème.