JUIF ERRANT

AGASPHERE (Français Agasfer) est le héros du roman de l'écrivain français Eugène Sue « Le Juif éternel » (1844-1845 ; dans les traductions russes - « Agasfer »). Le prototype légendaire de l'image de A. était un personnage d'une légende chrétienne née à la fin du Moyen Âge. Selon la légende, lorsque le Christ était conduit au Calvaire, il, fatigué par le poids de la croix, voulut s'asseoir chez un artisan juif, mais lui, aigri et épuisé par le travail, le repoussa en disant : « Allez, ne vous arrêtez pas. «J'irai», dit le Christ, «mais toi aussi tu marcheras jusqu'à la fin des temps.» A partir de ce moment-là, A. est voué à la vie éternelle et à l'errance éternelle, jusqu'à la seconde venue du Christ - alors seulement ce péché lui sera enlevé.

Il existe de nombreuses sources littéraires de l'image d'A. Au XIIIe siècle. Le moine anglais Roger de Wendover écrit à son sujet. En 1602, le livre anonyme « Brève description et histoire d’un certain juif nommé Ahasfer » fut publié. Au 17ème siècle Il existe même des informations faisant état de prétendues rencontres avec A. (à Lübeck, Leipzig et Champagne). En 1774, Goethe créa un fragment du poème « Le Juif éternel ». L'intrigue sur A. a été utilisée dans ses œuvres par Shelley (le drame « Hellas », 1822), qui a doté A. des traits d'un rebelle. A. apparaît également comme la personnification de la sagesse millénaire de l’humanité. Il a le don de prévoyance et prédit au belliqueux sultan Mahmud la mort de son empire. Jan Potocki a consacré plusieurs chapitres à l'image de A. dans son roman « Le manuscrit trouvé à Saragosse » (1804). A. Pototsky se déplace selon la volonté des sorts des autres qui ont du pouvoir sur lui. Il parle de l'histoire de sa famille et d'Israël au moment de la venue du Christ. A. se retrouve parmi les sadducéens faisant le commerce dans le temple, que Jésus en expulse. Mais chaque fois que son histoire se rapproche d’un épisode bien connu, A. s’agite et disparaît. En Russie, le poète E. Bernet (A.K. Joukovski) a écrit le poème romantique « Le Juif éternel » (1839). V.A. Joukovski s'est tourné vers cette image dans son œuvre néo-contemporaine. poème « Ahasfer. Le Juif éternel."

L'image de A. a acquis une renommée mondiale après la sortie du roman d'aventures d'Eugene Sue, The Eternal Jew. Le roman fut publié sous forme de feuilletons dans le journal parisien Constitucionel pendant une année entière et fut si populaire que le tirage du journal fut multiplié par sept pendant cette période. Les sources littéraires directes de l'image de A. pour Eugène Sue étaient la traduction française du livre de J. Crowley « Salatiel, ou le Juif éternel » (1828) et le poème mystique de l'écrivain et philosophe français E. Quinet « Agasphère » ( 1833).

L'image de A. dans le roman de Sy reçoit une interprétation complètement inattendue, différente des précédentes. Il contient non seulement des problèmes mythologiques, mystiques et philosophiques, mais aussi sociaux. À travers A., l'auteur tente de justifier la possibilité et la nécessité d'un « monde social », dont la critique considérait E. Xu lui-même. « En moi, dit A. dans le roman, le Seigneur a maudit toute la tribu des ouvriers, à jamais privés, à jamais esclaves, à jamais errants, comme moi, sans repos ni paix, sans récompense et sans espoir... » A. , autrefois l'artisan aigri qui repoussait le Christ tourmenté est maintenant un éternel vagabond repentant. Il appelle les gens à renoncer à la colère et à croire en l’alliance de Jésus : « Aimez-vous les uns les autres ». Des errances séculaires lui ont appris la compréhension, l'empathie, l'amour et la compassion.

Dans le roman, A. est contraint d'observer la lutte entre ses descendants (la famille Rennepont) et l'Ordre des Jésuites, qui cherche à leur retirer leur immense héritage. Il agit comme un mystérieux bienfaiteur. Mais même l’aide de A. tourne au désastre, entraînant la mort de ses descendants. Il combine les motifs d'un héros « maudit » et « apocalyptique », que Xiu souligne, rehaussant les détails mystiques de l'histoire (les bottes de A. sont chaussées de sept clous en forme de croix ; sept de ses descendants meurent, expiation du péché de A.). En ce sens, l'image de A. est similaire à d'autres types littéraires : le Démon (Lermontov), le chef repenti des voleurs Eusebio le Pieux (Calderon), Robert le Diable (légendes médiévales d'Europe occidentale).

A. Eugene Sue présente le phénomène d'un héros romantique dans un roman social aventureux. Il est souvent utilisé par l'auteur comme un « deus ex machina » mystique (« Dieu sorti de la machine »), apparaissant précisément aux moments où l'écrivain ne peut autrement dénouer l'enchevêtrement de l'intrigue.

Les motifs et les intrigues inspirés par l'image de A. continuent de vivre dans la littérature même après le roman d'Eugene Sue. Ils sont clairement visibles chez de nombreux héros de F.M. Dostoïevski (Raskolnikov, Ivan Karamazov). Dans une interprétation parabolique-satirique inattendue, l'image de A. a été utilisée par I. Ilf et E. Petrov dans le roman « Le veau d'or ».

Lit. : Danilin Yu. L'ère des années quarante et « Agasphère » d'Eugene Sue

//Xu E. Agasfer. M. ; L., 1933. T.1 ; Pronin V. Singer of Mercy, ou la vie et l'œuvre d'Eugene Sue

//Xu E. Agasfer. M., 1992. T.1.

A.L. Tsukanov

Héros littéraires. - Académicien. 2009 .

Synonymes:Voyez ce qu'est « AGASPHER » dans d'autres dictionnaires :

1) le nom biblique du roi Xerxès (dans le livre d'Esther) ; 2) selon la légende, le nom de ce disciple du Christ dont il a dit : « Je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne. » D'où la légende du Juif éternel, également appelé Agaspherus. Dictionnaire complet... ... Dictionnaire des mots étrangers de la langue russe

- (Le Juif éternel) un personnage d'une légende médiévale chrétienne. Autres noms d'Agasfer Espera Dios (espoir en Dieu), Butadeus (frappe Dieu), Cartaphilus (gardien du prétoire). Pendant le voyage souffrant de Jésus-Christ jusqu'au Golgotha sous le fardeau de la croix... ... Dictionnaire historique

- (latin, et donc paneuropéen Ahasverus, voir ci-dessous) l'un des noms les plus courants du personnage légendaire dans les légendes européennes des temps modernes. L'intrigue de la légende, qui a servi de matériau à de nombreuses œuvres littéraires comme celle-ci... ... Encyclopédie littéraire

- (lat. Assuérus), « Le Juif éternel », personnage d'une légende chrétienne de la fin du Moyen Âge d'Europe occidentale. Le nom A. est un nom biblique stylisé, arbitrairement emprunté à la légende d'Esther de l'Ancien Testament (où l'hébreu « Âhashwçrŏsh » rend le nom... Encyclopédie de la mythologie

Dictionnaire juif des synonymes russes. agasphère nom, nombre de synonymes : 1 liquide (19) Dictionnaire des synonymes ASIS. V.N. Trishin. 2013… Dictionnaire de synonymes

- (lat. Assuérus), « Le Juif éternel », personnage d'une légende chrétienne de la fin du Moyen Âge d'Europe occidentale. Le nom A. est un nom biblique stylisé, arbitrairement emprunté à la légende d'Esther de l'Ancien Testament (où l'hébreu « Ahashwerosh » est véhiculé... ... Encyclopédie des études culturelles

JUIF ERRANT- 1. Le nom du légendaire « Juif éternel ». Selon une ancienne légende, le cordonnier de Jérusalem Agasfer aurait insulté et frappé le Christ, ce qui l'aurait condamné à l'errance éternelle. La légende d'Agasphère se reflète dans les œuvres de nombreux écrivains (Goethe,... ... Grande encyclopédie psychologique

AGASPHERUS, regarde, Juif éternel... Encyclopédie moderne

Voir Le Juif éternel... Grand dictionnaire encyclopédique

LE JUIF ÉTERNEL- le personnage principal de la légende, qui raconte comment un cordonnier de Jérusalem nommé Agasfer a frappé le Christ avec une chaussure alors qu'il s'arrêtait chez lui pour se reposer sur le chemin du Golgotha. Le Christ lui aurait dit : « Je me reposerai, mais tu marcheras jusqu'à ce que je revienne. » A partir de ce moment, Agasfer ne peut plus mourir et erre à travers le monde sans trouver la paix. Selon une autre légende, il s'agissait d'un Latin, gardien de la maison de Pilate, nommé Cartaphilus. Il a frappé le Christ avec son poing et, comme punition, il a dû attendre sa seconde venue. Tous les cent ans, il est attaqué par une maladie, après quoi Cartaphilus retrouve sa jeunesse.

En Europe, cette légende est née au XIIIe siècle. Cela a été déclaré pour la première fois par le chroniqueur anglais Matthieu de Paris (mort vers 1259), qui, à son tour, fait référence à l'archevêque arménien qui se trouvait en Angleterre en 1228. Philippe Musques, compilateur de la Chronique flamande (vers 1243), raconte également cette légende.

En Italie, personnalité légendaire du Juif éternel, rapportée par quelqu'un ayant vécu au XVe siècle. l'astrologue Bonatti, a été vu en 1267 à Forlì et, selon le chroniqueur Tizio, au XVe siècle. Le Juif éternel apparaît à Sienne. En Italie, on l'appelait Buttadio, et ce nom pénétra en Bretagne pour y devenir Budedeo. Au 16ème siècle (1542) le futur évêque de Schleswig, alors encore étudiant Paul von Eitzen, vit, comme il le dit, à Hambourg le Grand Juif, debout pieds nus dans l'église devant la chaire pendant un sermon. Il aurait retracé son destin ultérieur, au sujet duquel il a adressé un message à ses étudiants, qui a ensuite été écrit par l'un d'eux, Chrysostome Dedalus, et publié en 1564. Ce message constitue la base du contenu du livre populaire sur le Grand Juif, publié pour la première fois à Leyde en 1602. Depuis lors, le livre a été réimprimé à plusieurs reprises, avec divers ajouts ; a été traduit en latin, français et néerlandais. Dès cette époque, la figure d'Assifère apparaît dans différents pays : en Hollande sous le nom d'Isaac Laquedem, en Espagne sous le nom de Juan Esperaien Dios (« confiance en Dieu »), qui porte un bandeau noir sur le front pour cacher la croix de feu qui brûle son cerveau, constamment en reconstruction. De plus, à Berne par exemple, les grands souliers du Grand Juif ont été longtemps conservés.

La figure du Juif éternel a pris une place forte dans la littérature européenne. L'image d'Ahasfer (le Juif éternel) a attiré des écrivains de divers pays et époques : A. Chamisso, C. Brentano, W. Wordsworth, P. Shelley, J. R. Kipling, J. Galsworthy, P. Beranger, E. Sue, Dumas le Père , G. Apollinaire, H.K.Andersen, F.Paludan-Muller, J.A.Strindberg, P.Lagerkvist; Vicente Blasco Ibáñez, Mark Twain, O'Henry et bien d'autres écrivains se sont inspirés de cette ancienne légende.

L'idée originale de la légende d'Agasphère dans diverses adaptations littéraires a reçu des interprétations toujours nouvelles et variées et a été de plus en plus associée à de nouvelles idées et personnes.

En particulier, Agasphere a été expliqué comme le reflet de Wodan, ou comme l'une des incarnations du chasseur sauvage.

Goethe allait faire d'Agasfer le héros de son poème. Dans le grand poème du poète allemand du XIXe siècle. Julia Mozena Agasver(1838) Le Juif éternel apparaît comme une contradiction flagrante avec le christianisme. Ce personnage interprète ce personnage de son roman d'une toute autre manière, plutôt comme un prédicateur de la religion de l'amour. Le Juif éternel (Le Juif errant, 1844-1845) écrivain français Eugène Sue. Homme politique, historien et écrivain français Edgar Quinet (1803-1875) dans le mystère philosophique Juif errant(1833) a fait du protagoniste un symbole de toute l’humanité survivant à ses espoirs. Il a dit de sa création qu’elle est « l’histoire du monde, de Dieu dans le monde et du doute dans le monde ». En revanche, le poète allemand Ludwig Köhler (1819-1862) dans son poème Nouvel Agasfer (Le nouveau Ahasver,1841) voit en Agasphère un prédicateur de la liberté, et le poème épique Ahasvernes(1848) de H.H. Andersen fait apparaître ce personnage comme un « génie du doute » et en fait un représentant du culte obstiné et figé de Jéhovah. Robert Hamerling (1830-1889) - poète et dramaturge austro-allemand, le présente dans son épopée Agasfer à Rome(1866) comme prototype d'une personne éternellement souffrante, luttant et luttant pour une personne idéale. Dans le poème du poète danois H.H. Seedorf Agasfer et la charrue(1961) Le Juif éternel personnifie le pèlerinage du peuple juif et son retour dans sa patrie.

Le fondateur du romantisme russe V.A. Joukovski dans son drame inachevé Juif errant. Le Juif éternel L'histoire d'un exil romantique, témoin de la naissance du christianisme, contemporain du Christ, croise l'histoire de l'humanité - de la chute de Rome à l'expulsion de Napoléon vers l'île de Sainte-Hélène. Dans E.A. Baratynsky, le Juif éternel est un fou malheureux qui s'imagine comme un éternel vagabond.

Le décembriste V.K. Kuchelbecker (1797-1846), poète et ami de Pouchkine, a travaillé sur son poème sur Le Juif éternel de 1832 jusqu'à la fin de sa vie. Dans son journal, il écrit à propos du concept de cette œuvre épique : « Dans mon imagination, quatre moments principaux des différentes apparitions d'Agasver sont déjà apparus : le premier sera la destruction de Jérusalem, le deuxième la chute de Rome, le troisième le champ de bataille après le massacre de Borodino ou de Leipzig, le quatrième la mort de son dernier descendant, que je voudrais ensemble présenter comme la dernière personne en général..."

Pour le travail de nombreux autres écrivains, dramaturges et poètes, en particulier N.V. Gogol, L.N. Andreev, V.V. Nabokov, B.L. Pasternak, V.V. Ivanov, l'image d'Agasfer était pleine de possibilités créatives et de sens symbolique.

Le Juif éternel une personnalité légendaire dont les récits sont adjacents au cycle des légendes locales en Palestine, qui s'est développé sur la base du récit des évangélistes sur la passion du Seigneur. Les mentions les plus anciennes de V. zh. dans la littérature européenne remontent au XIIIe siècle. C'est l'astrologue italien Guido Bonatti qui rapporte qu'en 1267 il se rendit au monastère de Saint-Pierre pour prier. Jacob était un contemporain de la vie terrestre du Sauveur, appelé Joannes Buttadeus, qui a reçu son surnom du fait qu'il a frappé le Sauveur lors de sa procession au Calvaire (buttare - frapper, frapper ; deus - Dieu). I. Le Christ dit à ce Jean : « Tu attendras mon retour », et ce dernier est contraint d'errer jusqu'à la Seconde Venue. La même légende est exposée en détail dans le « Guide de Jérusalem » (« Liber terrae sanctae Jerusalem »), rédigé à la fin du XIVe siècle. pour les pèlerins se rendant dans les Lieux Saints (voir "Archives de l'Orient Latin", vol. III). Le "Guide" indique un lieu proche de Jérusalem où, selon la légende populaire, John Buttaday frappa Jésus-Christ, et lui dit des paroles audacieuses : "Dépassez, va à ta mort." Le Christ lui répondit : « J'irai, mais toi tu ne mourras pas jusqu'à mon retour. » Plus loin dans le « Guide », il est ajouté que beaucoup ont rencontré en différents endroits cet homme errant à travers le monde, mais qu'il ne faut pas le confondre avec un autre qui a vécu longtemps, John, dont le vrai nom est Devotus Deo. (dévoué à Dieu), et non Buttadeus, comme l'appellent à tort les gens ; Joannes Devotus Deo était censé être l'écuyer de Charlemagne et aurait vécu, selon la légende, deux cent cinquante ans. La légende de l'écuyer de longue durée de Charlemagne - Joannes de Temporibus, décédé, selon le chroniqueur Vincent de Bellova, en 1139, semble en effet indépendant de la légende de V. Zh. ; cependant, en Espagne et au Portugal, V. Zh. apparaît avec le même surnom - Juan de Voto-a-Dios (Juan, dévoué à Dieu) et Joan de Espera-em-Dios (Jeanne, espérance en Dieu). Le livre populaire allemand (1602) dit que le vrai nom de V. était Ahasverus, mais qu'au baptême il s'appelait Buttadeus. L'interprétation ci-dessus du livre populaire allemand est compilée d'après - apparemment, sur la base d'une histoire similaire concernant une autre personne - le guerrier Kartofil, latin de naissance, qui était le gardien du prétoire de Pilate. Le chroniqueur anglais Matthieu de Paris (XIIIe siècle) rapporte ce qui suit à propos de Kartofil, à partir des paroles d'un évêque arménien qui visita l'Angleterre en 1228 : alors que les Juifs traînaient le Sauveur condamné devant les portes du prétoire, Kartofil le frappa dans le dos. et dit avec un sourire méprisant : « Va vite, Jésus, pourquoi es-tu si lent ! Le Christ le regarda sévèrement et objecta : « Je pars, mais tu attendras mon retour. » A partir de ce moment, Cartophilus vécut, attendant la venue du Christ : il fut baptisé et fut nommé Joseph. Chaque fois qu'il atteint l'âge de cent ans, c'est Kartofil-Joseph. une maladie qui semble incurable l’attaque, mais ensuite il redevient sain et jeune, comme il l’était au moment de la mort du Sauveur sur la croix (30 ans). - Joseph la Pomme de terre mène une vie juste dans une communauté de clergé et n'est en aucun cas voué à errer à travers le monde, comme V. Zh. Sa localisation habituelle est à l'Est, en Arménie. Une histoire similaire est racontée dans la chronique de Philippe Mousket, qui reçut la visite du même évêque arménien que Matthieu de Paris en 1243. Personnalité V. zh. identifié dans les légendes populaires italiennes avec Malchus. Le nom Malchus est tiré de l'Évangile (Jean, XVIII, 10), et dans les légendes Malchus, le serviteur du grand prêtre, dont l'oreille fut coupée par l'apôtre Pierre dans le jardin de Gethsémani, est identifié au serviteur de Anne, qui frappa Jésus sur la joue en disant : « Est-ce la réponse que tu donnes au grand prêtre ? » En guise de punition pour son insolence, Malchus, le serviteur d'Anne, est condamné à un séjour éternel dans une crypte souterraine, où il marche sans arrêt autour du pilier, de sorte que même le sol s'affaisse sous ses pieds. Cette histoire de Malchus a été rapportée dans les notes de voyageurs italiens des XVe et XVIIe siècles. (Fabri, Alcarotti, Troilo, Ligrenzi) à Jérusalem. Le lien entre les légendes palestiniennes sur Malchus et les récits italiens sur le Juif éternel, qui porte le même nom (Malchus, Marku), a été souligné par Gaston Paris et Al-r. N. Veselovsky, et ce dernier ont noté que dans les anciennes « Questions et réponses » russes (« Mémorable ancien lit russe », III, 172 et autres listes) la personnalité de Malchus, à qui l'ap. Pierre lui a coupé l'oreille, diffère de l'identité du guerrier qui a frappé I. Christ en présence du grand prêtre : ce guerrier est appelé « Phalsat », « Thalas » ou « Théophylacte », un esclave de Caïphe. En revanche, dans les textes slaves, Falas (Falsat, etc.) est identifié au centurion Longinus, qui a perforé I. Christ sur la croix (voir Karpov, "Azbukovniki", 41 - 42) ; il s'avère également être un paralytique, une fois guéri par le Christ, mais ne le reconnaissant pas et frappant Jésus sur la joue lors de la crucifixion. Longin est pour cela condamné aux tourments éternels : il est dévoré par une bête trois fois par jour, et trois fois Longin revient à la vie (voir A. Veselovsky, « Sur la question de la formation des légendes locales en Palestine », dans le « Journal du ministère de l'Instruction publique », 1885, mai). Les légendes sur le guerrier Potato, gardien du prétoire romain, sur le centurion Longinus et sur Thalas-Theophylact ont servi de base à l'hypothèse selon laquelle la légende du « Juif éternel » n'est pas née à l'origine d'un Juif, mais d'un latin. . Mais les légendes sur le juif Malchus sont apparemment simultanées avec des histoires similaires sur le guerrier, un latin d'origine, de sorte que la plus probable est une autre hypothèse, à savoir qu'au début, différentes légendes du même contenu sont apparues à propos de divers témoins de l'épreuve du Christ et sa passion - traditions dont l'origine est expliquée par les paroles du Sauveur : « Il y en a ici qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils voient le Fils de l'homme venir dans son royaume » (Matt., XVI, 28 ; Luc, IX, 27 ; Marc IX, 1 ; Jean, XXI, 22). Sur la base du même texte, une légende est née sur la longévité de Jean, le disciple bien-aimé de Jésus-Christ (« et cette parole se répandit parmi les frères, que ce disciple ne mourrait pas »). Mais dans ce cas, la longévité est accordée comme une récompense pour la dévotion au Sauveur, et non comme une punition pour le contrevenant. Le prototype de la légende de V., où la longévité a le sens de punition, est en partie la légende de Caïn, le premier meurtrier sur terre et donc voué à l'errance éternelle. Un motif similaire se retrouve dans les légendes arabes sur Samiri, le créateur du veau d'or (Coran, XX, 89) et dans les légendes turques sur Jidai Khan (rapportées par G. N. Potanine). Dans l'histoire de l'évêque arménien à propos de Joseph la Pomme de terre, on remarque une fusion de deux éditions différentes de la légende, car Cartophil, d'une part, est un délinquant qui subit une punition pour sa culpabilité, mais, d'autre part, il était baptisé et mène une vie paisible et juste. John Buttaday, dont parle Guido Bonatti, est plus proche de la légende de Malchus, car il s'agit d'un vagabond puni pour l'insulte qu'il a infligée au Christ. Dans les traditions populaires bretonnes, la forme Boudedeo survit jusqu'à nos jours, comme surnom du Juif éternel. Curieuses preuves d'écrivains italiens du XVe siècle sur une personne qui a endossé le rôle de V. Zh. et l'a joué avec beaucoup de succès à Bologne, Florence et dans d'autres villes de Toscane et de Saint-Pétersbourg. Italie dans le premier quart du XVe siècle, promulguée par Morpurgo (Morpurgo, "L"Ebreo errante in Italia", Florence, 1890). Ainsi, les légendes sur V. Zh. se sont répandues d'abord parmi les peuples romans, et les légendes ci-dessus- Le livre allemand mentionné sur Agasphere était basé sur les légendes romanes sur Buttaday ; mais l'édition allemande est la principale source des traitements littéraires ultérieurs de l'intrigue. Le schéma de base de la légende y est légèrement modifié : Agasfer s'avère être un cordonnier par commerçant qui vivait à Jérusalem. Le Sauveur, marchant vers le Golgotha, s'arrêta près de la maison d'Agasfer pour reprendre son souffle, mais celui-ci le traita grossièrement et ne voulut pas permettre au Christ de s'approcher de sa maison. "Je m'arrêterai et me reposerai". " dit le Christ, " et tu partiras. " En effet, Agasfer se mit aussitôt en route et erre depuis lors sans arrêt. Au début du XVIIe siècle, un livre populaire allemand servit de source au poème populaire français à propos de V. zh. : « La plainte du Juif errant », qui a subi plusieurs adaptations en Belgique et en Hollande, et le nom de V. zh. "Ahasfer" a été remplacé par un autre - Isaac Laquedem. Un autre nom pour V. zh. - Mishob Ader - indiqué dans les lettres de l'italien Marana (Jean Paul Marana) à propos d'un espion turc imaginaire qui aurait vu V. Juif à la cour du roi de France Louis XIV. Enfin, dans les légendes populaires grecques modernes V. zh. appelé "Kusstande". Adaptations littéraires de la légende sur V. zh. parmi les écrivains les plus récents, ils sont très nombreux. Ainsi, en Allemagne, il a été choisi comme intrigue pour les œuvres poétiques de Goethe, Schlegel, Schubart, Klingemann (la tragédie "Ahasfer", 1828), Yul. Mosen (poème épique "Ahasferus", 1837), Zedlitz, Köller, Geller, Hamerling (poème "Ahasferus in Rome"), Lenau, Schreiber, etc. En Angleterre - Shelley, en France - Ed. Grenier et Evg. Xiu, notre Joukovski a également présenté des adaptations plus ou moins originales de l'intrigue. Liste (incomplète) des différentes versions et traitements de la légende sur V. zh. a été compilé par Graesse ("Der Tanhäuser und der Ewige Jude", 1861), puis par Schöbel, "La légende du Juif errant" (Paris, 1877). Épouser. Helbig, "Die Sage vom Ewigen Juden, ihre poetische Wandlung und Fortbildung", 1874 ; M. D. Conway, « Le Juif errant », 1881 ; M. L. Neubauer, « Die Sage vom ewigen Juden », Leipzig, 1884. La première tentative pour connaître la genèse de la légende a été présentée par Gaston Paris dans un article publié dans l'« Encyclopédie des sciences religieuses, dirigée par M. Licbtenberger » 1880. , tome VII (s. v. Juif errant) : à côté se trouvent les articles de D "Ancona dans "Nuova Antologia", XXIII, et dans "Romania", X, 212 - 216 et de A. N. Veselovsky dans "Journal. min. adj. etc." (juin 1880; mai 1885). Des modifications et ajouts importants aux études antérieures sont représentés par un article de Gaston Paris dans le Journal des Savants, 1891, septembre, concernant la brochure susmentionnée de la ville de Morpurgo.

Agasfer (Juif éternel) (tome 1)

M. K.P.

Daignez accepter la dédicace de ce livre, ma chère Camille, non seulement en signe d'amitié sincère, mais aussi de la plus vive gratitude. Je n'oublierai jamais que vos œuvres merveilleuses, fruit d'une longue et habile recherche, m'ont aidé à mettre en lumière ou à montrer en action (dans mon humble sphère de conteur) certains faits, tantôt réconfortants, tantôt terrifiants et d'une manière ou d'une autre liés. avec la question de l'organisation du travail, question brûlante, qui deviendra bientôt dominante, car pour les masses, c'est une question de vie ou de mort.

Si, dans quelques passages de cet ouvrage, j'ai tenté de peindre l'influence extrêmement bénéfique et pratique qu'un homme au cœur noble et à l'esprit éclairé peut exercer sur la classe ouvrière, c'est à vous qu'il faut en être reconnaissant.

Si, en revanche, j'ai esquissé à certains endroits les conséquences terribles qui naissent de l'oubli de toute justice, de toute miséricorde, de toute sympathie pour ceux qui ont longtemps été voués à toutes sortes d'épreuves, de désastres, de chagrins et souffrent en silence, exigeant seulement le droit au travail, c'est-à-dire un certain salaire correspondant à leur travail acharné et à leurs besoins modestes - alors là encore, vous devez rendre grâce.

Oui, mon ami, car l'affection touchante et respectueuse que vous témoignent de nombreux travailleurs dont vous bénéficiez du travail, améliorant chaque jour leurs conditions spirituelles et matérielles, est une des rares et vaillantes exceptions à la lumière de laquelle cet égoïsme non éclairé devient particulièrement déplorable, à laquelle de nombreux travailleurs honnêtes et travailleurs sont si souvent sacrifiés en toute impunité.

Adieu mon ami; Dédier ce livre à vous, artiste hors du commun, à vous, l'un des meilleurs cœurs et des meilleurs esprits que je connaisse, c'est dire qu'à défaut de talent dans mon œuvre, on trouvera au moins des intentions salutaires et des convictions généreuses.

Tout à vous Eugène Sue.

PROLOGUE. DEUX CONTINENTS

L'océan Arctique enveloppe les côtes désertes de la Sibérie et de l'Amérique du Nord dans une ceinture de neiges éternelles, là où se situent les frontières de deux continents : seul l'étroit détroit de Béring les sépare.

Septembre touchait à sa fin.

L'équinoxe d'automne a été suivi d'obscurité et de blizzards polaires... La nuit va bientôt tomber et sera remplacée par une journée nordique courte et nuageuse...

Le disque pâle du soleil non chauffant, se levant à peine à l'horizon et illuminant faiblement le ciel sombre et bleu lilas, est inférieur en blancheur à l'éclat éblouissant de la neige dont ces plaines sont recouvertes sur une vaste étendue.

La frontière du désert au nord est la côte, parsemée de rochers gigantesques et sombres. Au pied de ces titans, l'océan repose pétrifié en chaînes éternelles dont les vagues immobiles ressemblent à une chaîne de montagnes glacées. Les sommets bleutés de ces montagnes se perdent au loin dans le brouillard neigeux...

A l'ouest, entre les deux flèches du cap Ulikin, frontière extrême orientale de la Sibérie, on aperçoit une bande vert foncé où flottent lentement d'immenses blocs de glace. C'est le détroit de Béring.

De l'autre côté du détroit, le dominant, s'élèvent les masses granitiques du Welsh Cape, extrême frontière de l'Amérique du Nord.

Ces latitudes désertiques sont totalement inhabitées : le froid insupportable déchire les rochers, fend les arbres, et la terre elle-même se fissure, projetant des gerbes d'aiguilles à glace.

Il semblerait qu’aucun être humain n’oserait troubler la solitude de ces espaces, royaume des glaces, des tempêtes, de la faim et de la mort.

Pendant ce temps, de manière surprenante, on peut discerner des empreintes de pas dans la neige qui recouvre les déserts glacés, à la périphérie de deux continents séparés par le détroit de Béring.

Sur le continent américain, les empreintes sont légères, petites, indiquant qu'une femme est passée ici.

Elle se dirigeait vers les rochers, d'où l'on apercevait, de l'autre côté du détroit, le désert enneigé de Sibérie.

Du côté sibérien, les empreintes sont plus grandes et plus profondes, indiquant qu'un homme est passé par ici.

Il se dirigeait également vers le détroit.

Il semblait que l’homme et la femme espéraient se revoir de l’autre côté de l’étroit bras de mer qui sépare les deux continents. Ils cherchaient un rendez-vous, apparemment depuis des extrémités opposées du globe.

Un phénomène encore plus étonnant : un homme et une femme traversaient des lieux déserts au milieu d'une terrible tempête.

Et la tempête fut telle qu'elle déracina, brisa et emporta plusieurs mélèzes centenaires dont les cimes se dressaient çà et là dans ce désert, comme des croix dans un cimetière.

Et à cette tempête, déracinant les arbres et secouant les montagnes glacées, les poussant avec un rugissement tonitruant, cet ouragan fou s'est heurté à deux voyageurs.

Ils lui résistèrent, ne s'écartant pas d'un seul pas de la direction qu'ils suivaient... On peut en juger par leurs empreintes régulières, droites et fermes.

De quel genre d'êtres s'agit-il, marchant tranquillement au milieu des violentes convulsions qui secouent la nature ?

Qu’il s’agisse du hasard, d’un caprice personnel ou du destin, les sept clous dont sont garnies les bottes de l’homme laissent une marque en forme de croix.

Et partout il a laissé une telle marque...

Sur la surface lisse et glacée de la neige, cette croix est comme gravée d'acier sur du marbre.

La nuit sans crépuscule a remplacé le jour...

Nuit effrayante...

Grâce à la réfraction éblouissante des rayons sur la neige, on pouvait distinguer une plaine blanche sans fin sous l'arche d'un ciel bleu foncé, presque noir, où des étoiles pâles se perdaient dans les profondeurs d'un dôme froid et sombre.

Le silence est plein de solennité...

Mais alors une pâle lumière apparaît à l’horizon au-dessus du détroit de Béring.

Au début, c'était une douce lueur bleutée, semblable à celle qui précède le lever de la lune... Puis cette lueur a commencé à s'intensifier, à émettre des rayons et a pris une teinte rosée.

Et tout autour devenait de plus en plus sombre ; même le voile blanc de neige, bien visible à l'instant, se distinguait à peine du ciel noir.

Dans cette obscurité, des sons étranges et vagues se font entendre. C'est comme le vol lourd et bruissant d'immenses oiseaux de nuit qui, effrayés, survolent la plaine et tombent épuisés.

Mais aucun cri n'est entendu.

Cette horreur silencieuse annonce l'apparition d'un de ces phénomènes naturels majestueux qui effrayent tous les êtres vivants, des créatures les plus féroces aux plus inoffensives...

Avec une fugacité banale

même si nous mourrons tous,

La communauté juive a fusionné avec l'éternité,

comme une mouche - avec de l'ambre.

Pourquoi le juif aux cheveux gris est-il si heureux ?

dans sa vieillesse ?

Le vieil homme est devenu visiblement plus joyeux,

en apprendre davantage sur le Juif éternel.

I. Guberman

Le Juif éternel (ci-après dénommé VJ), également connu sous le nom d'Ahasferus (lat. Ahasverus) est un personnage légendaire, selon la légende, voué à errer de siècle en siècle sur la terre jusqu'à la seconde venue du Christ. La figure de VZh apparaît dans des sujets de la littérature et de la peinture européennes. Il s’agit peut-être de l’une des figures les plus célèbres de la mythologie mondiale, évoquant des interprétations et des émotions diverses, souvent contradictoires. VJ horrifie, fascine, excite l'imagination, attire et repousse à la fois. Il était représenté soit comme un vagabond infatigable, soit comme un combattant effréné pour la foi, soit comme un moraliste inflexible, soit comme souffrant du chagrin du monde, soit comme un bienfaiteur et un sauveur, personnifiant l'idée d'amour et de compréhension mutuelle entre les gens. , ou comme un mauvais esprit, ou comme un héraut de la fin du monde, ou comme un révolutionnaire de type prométhéen, ou comme une figure symbolique personnifiant l'injuste persécution des Juifs, et même une image collective du péché collectif des Juifs. Peuple juif, condamné à la dispersion éternelle et à la vie sans patrie. Certains y voient un symbole de l'humanité, éternellement vouée à marcher sur la voie du progrès, d'autres - une image allégorique du sort du peuple juif, d'autres y recherchent un sous-texte antisémite. Les variantes du mythe sont également contradictoires. Ahasfer est à la fois un ennemi du Christ, un témoin du Christ, un pécheur, un bon signe pour le monde entier, une marque indélébile et un défenseur des opprimés.

Le célèbre culturologue russe S.S. Averintsev a noté que le principe structurel de la légende représente un double paradoxe, lorsque l'obscurité et la lumière changent deux fois de place : l'immortalité, but recherché des efforts humains, se transforme dans ce cas en malédiction, et la malédiction se transforme en malédiction. en miséricorde (la possibilité de rédemption).

Cette intrigue, qui a servi de matière à de nombreuses œuvres littéraires, poétiques et picturales, telle qu'elle est dessinée dans sa forme définitive, est la suivante : un artisan juif, devant la maison duquel on conduisait Jésus-Christ à la crucifixion, en portant sa croix, refusa Jésus et l'a repoussé lorsqu'il a demandé la permission de s'appuyer contre le mur de sa maison pour se reposer, et pour cela il a été condamné à errer sur la terre jusqu'à la Seconde Venue et au mépris éternel des hommes.

Le dialogue entre Ahasfer et le Christ, inclut généralement, avec différentes variantes, dans toutes les versions : « Allez, pourquoi tardez-vous ? - « Je peux hésiter. Mais il vous sera plus difficile de tarder à attendre Ma venue » ; ou « Va, tu te reposeras sur le chemin du retour » (sous-texte : Tu es le Fils de Dieu, alors ressuscite des morts après la crucifixion et repose-toi sur le chemin du retour) - « Et tu marcheras pour toujours, et tu n'auras ni la paix ni la mort » ; ou "J'irai, mais vous irez aussi et m'attendrez."

L'essence de la légende, si l'on ignore certains détails, est la récompense du Divin pour l'homme, exprimée dans l'errance éternelle ou le tourment éternel d'une personne qui a péché contre le Divin.

Dans le portefeuille VZh, il y a quelque chose comme un nickel irrécupérable orthodoxe, grâce auquel le portefeuille n'est jamais vide. Dans une ballade française consacrée au Juif éternel, on disait que dans sa poche il y avait toujours cinq sous (l'argent français de l'époque), qui, malgré le fait qu'il les dépensait, réapparaissaient en lui - la version française du russe nickel irrécupérable. Ces cinq sous sont proverbiaux. On dit encore que l’un ou l’autre a « cinq sous du Juif éternel ». De là, certains concluent qu'il illustre l'ensemble du peuple juif, destiné à errer intempestivement à travers le monde, mais en même temps à ne pas se retrouver sans un sou en poche.

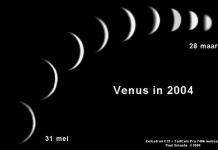

Parmi les peuples slaves, il existe une légende populaire selon laquelle le bien-être de VJ est directement lié aux phases de la lune. À la fin du cycle lunaire, il se transforme en un vieil homme décrépit, mais avec la naissance du nouveau mois, il rajeunit à nouveau. Il est également capable de se transformer en chien et en divers autres animaux domestiques, ce qu'il pratique de temps en temps en signe de repentir.

Dans les zones montagneuses et boisées, VJ apparaît souvent sous la forme d'un chasseur féroce. Lorsqu'une tempête éclate, les gens disent que le Tireur Sauvage - le Juif Errant - passe à proximité. Dans les provinces françaises de Picardie et de Bretagne, même aujourd'hui, lorsque le vent soulève soudain la poussière des routes, le peuple dit aussi que le Juif éternel est décédé. Une légende suisse raconte comment VZh se tenait, accablé par le chagrin, sous le Mont Cervin. Un certain alpiniste lui a demandé pourquoi il était triste et a entendu en réponse qu'il y a des centaines d'années, VZh avait déjà visité cet endroit et vu une belle ville dont il ne reste plus aucune trace. Le jour du Jugement dernier, il reviendra au pied de la grande montagne et sera pardonné.

Dans les Alpes, on croit encore que le Juif éternel existe. Ce sont ses larmes qui, une fois gelées, se transforment en glaciers qui alimentent certains lacs de montagne. Dans les Alpes, tout Juif âgé mais fort en voyage est confondu avec Agasferus, et on pense que sa rencontre laisse présager un malheur.

Le Chasseur sauvage de la mythologie allemande, qui remonte à l'image de l'ancien dieu allemand Odin (Wotan), à la tête d'une armée de morts balayant le ciel, peut également être considéré comme apparenté à VZh. Le chasseur sauvage part à la chasse principalement les nuits d'hiver et porte malheur à quiconque se met en travers de son chemin. Le Juif éternel est à égalité avec un héros de légendes populaires aussi célèbre que Rübetzal (l'esprit des Monts des Géants en Silésie et en Bohême, la personnification du climat montagnard), et parfois il leur est simplement associé.

Il existe également une légende selon laquelle une fois tous les cinquante ans, Ahasfer s'approche de Jérusalem pour demander pardon au Saint-Sépulcre, mais à chaque fois, de terribles tempêtes surviennent à Jérusalem et il ne parvient pas à réaliser ses plans.

À cet égard, proches d'Agasfer se trouvent les légendes sur :  Comme ces légendes, la légende d'Agasphère est apparemment née lors du choc entre le christianisme et les croyances païennes ; Lorsque le christianisme a remplacé les vestiges de ces croyances, le résultat a été « l’adaptation » de la légende païenne ou juive au christianisme. Dans le même temps, le motif de vengeance a été clairement conservé dans la nouvelle édition.

Comme ces légendes, la légende d'Agasphère est apparemment née lors du choc entre le christianisme et les croyances païennes ; Lorsque le christianisme a remplacé les vestiges de ces croyances, le résultat a été « l’adaptation » de la légende païenne ou juive au christianisme. Dans le même temps, le motif de vengeance a été clairement conservé dans la nouvelle édition.

Le grand nombre de variantes de la légende dans les légendes byzantines (et donc dans le vieux russe) montre son énorme diffusion dans le folklore. Voici le forgeron qui a forgé des clous pour le Christ et qui était voué à les forger pour toujours, et Judas Iscariote, condamné à l'errance éternelle ; de nombreuses légendes sur les tourments après la mort sont du même type.

Il convient de noter que dans l'image du Juif errant (« Juif errant »), où l'accent est déplacé de l'immortalité personnelle à l'errance éternelle, un rôle important est joué par l'idée des Juifs en tant que peuple nomade, initialement plus enclin à errer plutôt qu'à « s'asseoir sur la terre ». Après tout, l’ancêtre Abraham a reçu le pays de Canaan comme héritage éternel, afin de pouvoir « marcher dessus » et ne pas rester assis du tout. Midrash Rabbah contient également la légende selon laquelle Abraham, après la mort de Sarah, était encore jeune, plein de force, et épousa une femme nommée Ketura, avec l'intention de vivre éternellement. Le Seigneur a promis au grand juste que les lois de la nature n'auraient aucun pouvoir sur lui et qu'il ne mourrait que s'il le demandait lui-même. Abraham et Ketura ont élevé de nombreux enfants qui sont devenus des chefs de tribu. Et puis un jour, ils durent accueillir à leur table un vieil homme qui ne pouvait pas tenir une cuillère dans ses mains. Ayant appris qu'il n'avait que quelques années de plus que lui, Abraham s'est tourné vers le Créateur avec une prière pour une mort rapide, « avant de devenir un fardeau pour lui-même et ses proches », et un ange libérateur lui a été envoyé.

Un motif similaire se retrouve dans les légendes arabes sur Samiri, le créateur du veau d'or (Coran, XX, 89) et dans les légendes turques sur Jidai Khan (rapportées par G. N. Potanin). Ici, nous pouvons également ajouter l'histoire talmudique de la ville de Luz, dont les habitants ne sont jamais morts. Quand l’un d’eux en avait assez de vivre, il était contraint de quitter les limites de la ville.

Comme première preuve documentée du mythe d'Agasphère, on peut interpréter l'histoire du recueil « Lei Monarion » du VIe siècle de John Moshas, qui raconte comment un moine errant a accidentellement rencontré un Éthiopien émacié et en haillons. L'étrange voyageur a déclaré que c'était lui qui « avait frappé au visage le Créateur du monde, notre Seigneur Jésus-Christ, qui allait être exécuté ».

En Europe, les premières versions de la légende énoncée au début de l'article qui nous sont parvenues remontent à une époque assez tardive - au XIIIe siècle. À en juger par le fait que de telles légendes sont en partie incluses dans les voyages vers des lieux saints, on pourrait penser qu'elles ont été empruntées à des sources byzantines et orientales, mais on peut supposer qu'elles sont nées indépendamment, puisque la vengeance était une coutume courante.

La version italienne, où le héros s'appelle Buttadeo ou Bottadio (« celui qui frappa le dieu »), ne porte pas de traces notables d'emprunt à l'Orient ; dans le folklore italien, un héros est une personne qui a déjà perdu les traces de son crime ; c'est juste un gentil sorcier qui donne de bons conseils et aide à se sortir des ennuis. L'astrologue italien Guido Bonatti rapporte qu'en 1267 il se rendit au monastère de Saint-Pierre pour prier. Jacob était un contemporain de la vie terrestre du Sauveur, appelé Joannes Buttadeus, qui a reçu son surnom du fait qu'il a frappé le Sauveur lors de sa procession au Calvaire (buttare - frappé, frappé ; deus - Dieu). I. Le Christ dit à ce Jean : « Tu attendras mon retour », et ce dernier est contraint d'errer jusqu'à la Seconde Venue. Dans les légendes populaires bretonnes, la forme Boudedeo a survécu jusqu'à nos jours, comme surnom de VZh.

La même légende est exposée en détail dans le « Guide de Jérusalem » (« Liber terrae sanctae Jerusalem »), rédigé à la fin du XIVe siècle. pour les pèlerins se rendant dans les Lieux Saints (voir "Archives de l'Orient Latin", vol. III). Le « Guide » indique un endroit près de Jérusalem où, selon la légende populaire, John Buttaday frappa Jésus-Christ et lui dit ces paroles audacieuses : « Passe, va vers ta mort. » Le Christ lui répondit : « J'irai, mais tu ne mourras pas avant mon retour. » Plus loin dans le « Guide », il est ajouté que beaucoup ont rencontré cet homme dans différents endroits errant à travers le monde, mais qu'il ne faut pas le confondre avec un autre homme de longue date, Jean, dont le vrai nom est Devotus Deo (dévoué à Dieu). , et non Buttadeus, comme l'appellent les gens erronés ; Deo, de Joannes Devotu, était censé être l'écuyer de Charlemagne et aurait vécu, selon la légende, 250 ans. La légende de l'écuyer de Charlemagne - Joannes de Temporibus, décédé, selon le chroniqueur Vincent de Bellova, en 1139, semble en effet indépendante de la légende de VZh ; cependant, en Espagne et au Portugal, la VJ apparaît avec le même surnom : Juan de Voto-a-Dios (Juan, dévoué à Dieu) et Joan de Espera-em-Dios (Jeanne, espérance en Dieu).

En Italie, une légende s'est répandue selon laquelle le Juif éternel (en Italie, il s'appelait Giovanni Bottadio) est l'apôtre Jean. Ils croyaient que Jean n'était pas mort, mais qu'il dormait seulement dans son tombeau à Éphèse, et qu'avant le Jugement dernier, il ressusciterait et commencerait à prêcher l'Évangile. Pour preuve, il a été rapporté que le leader arabe Fadila a raconté comment un jour, dans un lieu désert, il a rencontré un vieil homme majestueux avec une longue barbe grise, qui lui a dit que, selon le commandement de Jésus, il devait vivre jusqu'à la fin de le monde. Les Arabes appelaient l'aîné Zerib, le fils élu.

Dans un autre message, un certain Antonio di Francesco di Andrea a déclaré qu'il avait lui-même rencontré un vieil homme étonnant qui avait accompli toutes sortes de miracles et de bonnes actions. Il a également déclaré que les habitants indignés de la ville italienne de Vicence voulaient pendre Bottadio comme espion, mais les cordes les plus épaisses n'ont pas pu le supporter et se sont cassées, alors ils l'ont relâché sans causer de mal. Il fut emprisonné dans les cachots les plus forts et les mieux gardés, mais le lendemain matin, personne n'y fut trouvé. En Toscane, Bottadio était considéré comme un voyant, et tout le monde lui posait plus de questions sur leur avenir que sur l'exécution du Christ. Les conseils de Bottadio étaient toujours moraux et pacifiques ; il semblait pénétrer dans l'âme de chacun et savait sur une personne quelque chose que personne d'autre ne pouvait savoir.

Une version différente semble émerger parmi les moines-lecteurs, gardiens de légendes et d'apocryphes. Dans la première version, plus ancienne (d'abord dans "Fleurs de l'Histoire", 1228, de l'Anglais Roger de Wendover, mort en 1236), le héros est un guerrier latin qui était le gardien du prétoire de Pilate, d'où son nom - Cartaphilos (qui signifie « gardien » ; ce n'est pas un éternel vagabond, mais seulement un éternel vivant ; il est baptisé et mène une vie sainte. L’accent est mis ici sur le fait que cet homme est un témoin vivant des œuvres de Jésus. Plus tard, cette histoire fut incluse dans son résumé « Grande Chronique » par le moine de la même abbaye de Saint-Albans, Matthieu de Paris, à partir des paroles d'un évêque arménien qui visita l'Angleterre en 1228 : quand les Juifs traînèrent le Sauveur condamné au-delà Aux portes du prétoire, Cartophilus le frappa dans le dos et lui dit avec un sourire méprisant : « Va vite, Jésus, pourquoi es-tu si lent ! » Le Christ le regarda sévèrement et objecta : « Je pars, mais tu attendras mon retour. » A partir de ce moment, Cartophilus vécut, attendant la venue du Christ : il fut baptisé et s'appela Joseph, ce nom lui fut donné par Ananias qui le baptisa (le même qui baptisa l'Apôtre Paul). Chaque fois qu'il atteint l'âge de cent ans, c'est Kartofil-Joseph. une maladie qui semble incurable l’attaque, mais ensuite il redevient sain et jeune, comme il l’était au moment de la mort du Sauveur sur la croix (30 ans). — Joseph la Pomme de terre mène une vie juste dans une communauté de clergé et n'est en aucun cas condamné à errer à travers le monde, comme VZh. Sa localisation habituelle est à l'Est, en Arménie. Une histoire similaire est racontée dans la chronique de Philippe Mousket, qui reçut la visite du même évêque arménien que Matthieu de Paris en 1243. Le nom du héros fut ensuite interprété par les scolastiques comme καρτα φιλος, ce qui signifie « très-aimé » ; cette épithète est appliquée dans l'Évangile de Jean au disciple qui s'est couché au sein de Jésus lors de la dernière Cène et à qui s'adressent les paroles de Jésus : « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela vous fait ? Tu me suis. Et cette nouvelle se répandit parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas »... (Ev. Jean, XXI, 22-23). Ce disciple est considéré comme l’évangéliste Jean lui-même, censé être encore vivant aujourd’hui et attendant le retour du Sauveur sur terre, mais une telle interprétation du verset de l’Évangile est une interprétation sophistique, ne serait-ce que parce que le verset suivant la réfute. Il n'y a aucune allusion à la légende d'Agasfera dans l'Évangile. Au contraire, il est clair que la légende dans les versions spécifiquement chrétiennes est d’origine bien postérieure à l’Évangile. Cependant, les racines chrétiennes de la légende d'Agasphère peuvent être trouvées dans l'Évangile de Matthieu (16 : 28), où sont données les paroles suivantes de Jésus : « En vérité, je vous le dis, il y en a parmi ceux qui sont ici qui ne veulent pas goûteront à la mort jusqu'à ce qu'ils voient le Fils de l'homme venir dans le royaume qui est le vôtre. »

Certains chercheurs ont découvert des éléments de la légende VJ dans la légende teutonique du Chasseur éternel, dont certains font écho aux mythes d'Odin.

Dans les légendes populaires italiennes, la personnalité de VZh est identifiée à Malchus. Le nom Malchus est tiré de l'Évangile (de Jean, XVIII, 10), et dans les légendes Malchus, le serviteur du grand prêtre, dont l'oreille fut coupée par l'apôtre Pierre dans le jardin de Gethsémani, est identifié au serviteur du grand prêtre Anne, qui frappa Jésus sur la joue en disant : « Ceci est ta réponse au grand prêtre. » ? En guise de punition pour son insolence, Malchus, le serviteur d'Anne, est condamné à un séjour éternel dans une crypte souterraine, où il marche sans arrêt autour du pilier, de sorte que même le sol s'affaisse sous ses pieds. Cette histoire de Malchus a été rapportée dans les notes de voyageurs italiens des XVe-XVIIe siècles. (Fabri, Alcarotti, Troilo, Ligrenzi) à Jérusalem. Le lien entre les légendes palestiniennes sur Malchus et les histoires italiennes sur le VZh, portant le même nom (Malchus, Marku), a été souligné par Gaston Paris et Alexander Veselovsky, et ce dernier a noté que dans l'ancienne « Questions et réponses » russes » (« Monuments de la littérature russe ancienne », III, 172 et autres listes) la personnalité de Malchus, à qui ap. Pierre lui a coupé l'oreille, diffère de l'identité du guerrier qui a frappé I. Christ en présence du grand prêtre : ce guerrier est appelé « Phalsat », « Thalas » ou « Théophylacte », un esclave de Caïphe. En revanche, dans les textes slaves, Falas (Falsat, etc.) est identifié au centurion Longinus, qui a perforé I. le Christ sur la croix ; il s'avère également être un paralytique, une fois guéri par le Christ, mais ne le reconnaissant pas et frappant Jésus sur la joue lors de la crucifixion. Pour cela, Longinus est condamné au tourment éternel : il est dévoré par une bête trois fois par jour, et trois fois Longinus reprend vie (A. Veselovsky, « Sur la question de la formation des légendes locales en Palestine », 1885) .

Dans cette seconde version, où le nom du héros est Buttadeus, ou Malchus (le nom de l'esclave de Caïphe - Jean, XVIII, 10), ou Jan Roduin (nom purement national) et ainsi de suite, le héros est condamné à errer dans une pierre. donjon; il s'agit apparemment d'une parabole illustrant les sermons des moines, et plus tard la deuxième version prend le caractère d'une description de miracles dans un roman d'aventures (déjà aux XVIe-XVIIe siècles). Ainsi, la légende reflétait : 1) des contes populaires et 2) un nouvel enseignement religieux, qui, à l'époque où la légende est née, provenait de prédicateurs et de moines, socialement (en partie et nationalement) étrangers au peuple ; Le développement de la légende dans le futur emprunte également deux canaux : le folklore (environnement paysan) et le livre (environnement monastique).

Curieux sont les témoignages d'écrivains italiens du XVe siècle sur une personne qui a assumé le rôle de la VJ et l'a joué avec beaucoup de succès à Bologne, Florence et dans d'autres villes de Toscane et de Saint-Pétersbourg. L'Italie dans le premier quart du XVe siècle, promulguée par Morpurgo (Morpurgo, « L'Ebreo errante in Italia », Florence, 1890).

Les légendes sur le guerrier Cartophilus, le gardien du prétoire romain, sur le centurion Longinus et sur Thalas-Theophylact ont servi de base à l'hypothèse selon laquelle la légende de VZh s'est développée à l'origine non pas sur un Juif, mais sur un Latin. C'est parmi le peuple que le héros devint juif, puni par le Christ pour tout son peuple et le symbolisant souvent. La communauté juive, dispersée dans toute l’Europe, errante et persécutée, pourrait facilement fournir matière à une telle image. Mais les légendes sur le juif Malchus sont apparemment simultanées avec des histoires similaires sur le guerrier, un latin d'origine, de sorte que la plus probable est une autre hypothèse, à savoir qu'au début, différentes légendes du même contenu sont apparues à propos de divers témoins de l'épreuve du Christ et sa passion - traditions dont l'origine est expliquée par les paroles du Sauveur : « Il y en a ici qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils voient le Fils de l'homme venir dans son royaume » (Matt., XVI, 28 ; Luc, IX, 27 ; Marc IX, 1 ; Jean, XXI, 22). La version finale de la légende, énoncée au début, ne nous est parvenue que dans des exemples des XVIe-XVIIe siècles, et sous le nom si courant de « Juif éternel » :

- lat. "judeus immortalis" - "Juif immortel"

- italien "l'ebreo errante"

- fr. "le juif errant"

- Anglais « le juif errant » - « juif errant »,

- Allemand "L'écrivain Jude"

- « Wieczny Żyd » tchèque et polonais – « Juif éternel »

Tout au long du XVIe siècle, des rapports faisant état de rencontres avec VZh arrivaient constamment et en provenance de divers endroits. En 1505, il aida un tisserand nommé Kokot à retrouver un trésor qui avait été caché dans le palais des rois de Bohême soixante ans plus tôt, lors de la précédente visite de Cartaphilus dans ces lieux. Peu de temps après, à l'occasion de la conquête de la ville d'Elwan par les Arabes, il s'entretint avec le héros arabe Fadhilah et le nomma Bassi Hadkhret Issa.

Dans les années vingt du XVIe siècle, VJ rendit visite à Florence au plus grand médecin occultiste Cornelius Heinrich Agrippa von Nottesheim (1486-1535). Un ancien vieil homme, qui se faisait appeler Cartophilus, le fils de Miriam, supplia le grand nécromancien de lui permettre de regarder dans le miroir qu'il avait créé, capable de refléter les événements d'autrefois, survenus dans divers endroits éloignés. Il rêvait de revoir Rébecca, la fille unique de Rabbi Even Ezer, avec qui dans sa jeunesse il s'était promené dans le jardin de son père au bord du Cédron et sur les collines de la ville de refuge de Ramot Galaad.

Au cours de l'hiver 1547, il fut vu dans une église de Hambourg par l'étudiant Paul von Eitzen, futur évêque du Schleswig. Un homme grand, aux cheveux longs, vêtu de haillons et pieds nus par mauvais temps, c'est ainsi que le décrivent ceux qui ont vu la VJ. Écoutant avec révérence les paroles du sermon, il soupirait et se frappait la poitrine à chaque mention de Jésus. Après le service, Aizen a réussi à le faire parler, et le futur évêque a écouté avec délice l'histoire de celui qui s'appelait désormais Ahasfer, sur les détails passionnants de sa vie et des innombrables personnes célèbres avec qui le destin l'a amené. lui ensemble au cours de siècles d'errance. VZh avait une connaissance approfondie de l'histoire et parlait dans de nombreuses langues - ces circonstances sont toujours soulignées par les personnes qui ont communiqué avec lui. De plus, il ne riait jamais, refusait l’argent et les cadeaux et réprimandait sévèrement quiconque se permettait de blasphémer Dieu ou le Christ. Apparemment, Agasphere a été vue par de nombreuses personnes à Hambourg à cette époque, ce qui a même motivé la publication d'un célèbre pamphlet retraçant l'histoire de la VJ (une manifestation d'antisémitisme à cette époque ?). Il aurait été aperçu il y a de nombreuses années à Lunebourg, dormant sur les rochers juste à l'extérieur des limites de la ville. Quelques années plus tard, il fut aperçu à Sundvit, près de Boischau. Il portait un panier d'où poussait de la mousse. VJ ne se repose la veille de Noël que si elle trouve une charrue abandonnée dans le champ, puisqu'elle ne peut s'asseoir que dessus.

En 1575, le secrétaire Christopher Krause et le maître Jacob von Golyptein, envoyés à la cour espagnole, virent Assifère lors d'un voyage à Madrid. Vers la fin du XVIe siècle, il fut rencontré à Vienne, en 1601 à Cracovie et à Moscou (il existe de vagues preuves qu'il s'est effectivement rendu à Moscou et a communiqué avec quelqu'un), en 1602 à Prague, en 1603 à Lübeck, où son apparence est plus attesté que documentaire - une entrée dans la chronique de la ville faite par le bourgmestre, historien et théologien en latin : « L'année dernière, le 14 janvier, est apparu à Lübeck un célèbre juif immortel, que le Christ, se rendant à la crucifixion, a condamné à la rédemption », et un an plus tard à Paris. En 1633, il retourna à Hambourg, en 1640 il se retrouva à Bruxelles, 2 ans plus tard il était à Leipzig, en 1644 - de nouveau à Paris, 1652 - à Skara (Suède), 1658 - à Stanford (Angleterre), où il apparut dans un costume violet avec un bâton vagabond et une barbe blanche comme neige et une touffe de cheveux à un certain Samuel Wellis, qui souffrait de phtisie au dernier stade, lui offrant une recette miraculeuse qui lui apporta une guérison rapide, après quoi les théologiens de Stanford plaidèrent pour longtemps pour savoir si l'étranger était un ange ou un diable, 1672 - à Astrakhan (Russie), 1721 - à Munich, 1774 - à Bruxelles (Belgique, qui faisait alors partie du Saint-Empire romain germanique) et à Berne (Suisse ), où sont toujours conservées sa canne et ses chaussures.

Quand, à la fin du XVIIe siècle, quelqu'un qui se faisait appeler « Ahasfer, membre du Sanhédrin pharisien », réapparut en Angleterre, rassemblant des foules considérables dans les villes anglaises et parlant en détail de l'apparence et du caractère des apôtres avec lesquels il le connaissait personnellement, introduisant ainsi de nombreuses modifications importantes aux textes évangiles ; Des Anglais sceptiques décidèrent de vérifier s'il était réellement celui qu'ils pensaient être. Oxford et Cambridge ont envoyé leurs professeurs, qui lui ont fait passer un examen biaisé. Cependant, sa connaissance de l’histoire ancienne, de la géographie des coins les plus reculés de la Terre qu’il a visités ou prétendument visités, était étonnante. Lorsqu'on lui a soudainement posé une question en arabe, il a répondu dans cette langue, sans le moindre accent. Il parlait presque toutes les langues, européennes et orientales.

Mais la plus poignante de toutes les histoires sur la VJ en Angleterre, dont la dernière remonte à 1830, est la dispute à Oxford entre l'« authentique » Isaac Laquedem (ce nom en relation avec la VJ est apparu pour la première fois dans le poème anonyme du début 17ème siècle « La plainte du Juif errant ») et « l’imposteur » Agasfer, décrits dans le livre de J. S. Viereck et P. Eldridge « Mes deux premiers millénaires. Autobiographie du Juif éternel." Isaac Laquedem s'est particulièrement indigné de la fausse pauvreté de l'aventurier, qui a décidé de tromper les professeurs d'Oxford, « car tout le monde sait que VJ est plus riche que tous les rois ».

Aux côtés de centaines de Juifs errants résidant à Paris, Bruxelles, Madrid, Bruges, Moscou, Cracovie et dans de nombreuses autres villes européennes, il y avait une VJ de Jérusalem qui n'a jamais quitté sa ville natale. Les voyageurs qui ont visité la Terre Sainte ont beaucoup parlé de lui. Le vieil homme leur fit savoir à plusieurs reprises que sa malédiction consistait précisément à ce qu'en attendant la seconde venue, il resterait enchaîné à l'endroit de la Via Dolorosa où il avait commis son déplorable blasphème. Les pèlerins ont raconté qu'il avait été emprisonné par les Turcs dans une grotte exiguë, dans laquelle il marchait en se frappant la poitrine, ne pouvait ni s'asseoir, ni s'allonger, ni boire, ni manger, porte une robe usée jusqu'à la corde de l'époque romaine et parle exclusivement en araméen. Il n'est autre que Malchus (Malchus), qui frappa Jésus et fut condamné jusqu'au Jour du Jugement à errer autour du pilier auquel il était attaché lors de la flagellation. De tels éléments de preuve ont confirmé l'opinion selon laquelle il existe deux VJ dans le monde : l'un d'eux, Buttodeus-Malchus, est « enchaîné » sur les lieux de son crime, et l'autre, Agasferus-Kartofil, erre à travers le monde. Martin Drescher y insiste dans son pamphlet « De duobus testibus vivis pasiones Christi » (1668). Une autre brochure de cette époque prétend que les deux éternels voyageurs ne sont autres que Cartophilus et sa femme, qui ensemble chassèrent Jésus, qui s'assit pour se reposer devant leur maison en portant la croix. Les époux maudits ne se réunissent qu'une heure tous les cent ans.

Le livre populaire allemand sur Ahasferus - la première version de la dernière version - date de 1602 et s'intitule "Un nouveau récit du Juif de Jérusalem, appelé Ahasferus, qui a vu la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ et est encore en vie" et décrit la rencontre de l'évêque Eitzen avec Assérus en 1564.

L'histoire raconte comment Paul von Eitzen, élève de Martin Luther, docteur en théologie et évêque de Schleswig, raconta à plusieurs personnes que, dans sa jeunesse, après avoir terminé ses études à Wittenberg et retourné chez ses parents à Hambourg au milieu du XVIe siècle, le Le premier dimanche, il se rendit à l'église et, pendant le sermon, il remarqua un homme de grande taille, aux cheveux longs tombant sur les épaules, pieds nus, debout juste en face de la chaire et écoutant le prédicateur avec une grande attention. Chaque fois que le nom de Jésus était prononcé, il se prosternait avec une expression de grande révérence, se frappait la poitrine et soupirait. Malgré le froid de l'hiver, il ne portait aucun autre vêtement que son pantalon, extrêmement en lambeaux au bas, et un caftan ceinturé autour de lui. Il avait l’air d’avoir une cinquantaine d’années. De nombreuses personnes présentes ont déclaré avoir vu cet homme dans presque tous les pays européens.

Après le sermon, von Eitzen s'est approché du vieil homme et lui a demandé d'où il venait, où il allait et combien de temps il resterait ici. A cela, il répondit très modestement qu'il était juif de Jérusalem, qu'il s'appelait Ahasfer et qu'il était cordonnier de profession. Le vieil homme a également déclaré qu'il avait vu de ses propres yeux la mort du Sauveur sur la croix et que, continuant à vivre à partir de cette époque, il avait visité de nombreux pays et villes, comme preuve qu'il avait raconté de nombreux détails sur la vie d'autres peuples. . Il a également rapporté beaucoup de choses nouvelles sur la vie du Christ, que ni les historiens ni même les évangélistes ne connaissaient. Il a décrit en détail les dernières minutes de la vie du Christ.

Agaspherus a ajouté que pendant le procès de Jésus, il vivait à Jérusalem et, avec d'autres Juifs, considérait le Sauveur comme un faux prophète et un fauteur de troubles qui aurait dû être crucifié ou exécuté d'une autre manière. Lorsque le Christ, conduit à l'exécution, s'arrêta à la porte de sa maison pour se reposer, le cordonnier, par colère et par vain sentiment, voulant montrer son zèle à ses compatriotes, commença à persécuter Jésus et dit qu'il devait aller où Son chemin réside. À cela, le Christ, le regardant sévèrement, dit : « Je veux me tenir ici et me reposer, mais tu dois marcher jusqu'à ma seconde venue. »

Incapable de résister à la force inconnue, Agasfer suivit le Christ et fut présent à sa crucifixion, à ses souffrances et à sa mort. Quand tout le monde quitta le Golgotha, il eut peur de retourner à Jérusalem et, sans rentrer chez lui auprès de sa famille, il partit errer. Dieu, à son avis, l'a laissé en vie jusqu'au Jugement dernier, afin qu'il témoigne constamment aux croyants de tout ce qui s'est passé, alors Ahasfer supporte le châtiment qui lui a été envoyé avec patience et calme.

Agasfer se comportait modestement, parlait peu, mangeait et buvait modérément, était constamment pressé et ne restait pas longtemps au même endroit. Il ne prenait jamais plus de deux shillings de l'argent qui lui était offert et le distribuait immédiatement aux pauvres, disant qu'il n'avait pas besoin d'argent, puisque Dieu prenait soin de lui. Personne ne l'avait jamais vu rire. Quel que soit le pays qu'il visitait, il parlait la langue de ce pays aussi bien que s'il y était né et y avait grandi. Il raconta tout d'un ton calme et ce n'est que lorsque le nom de Jésus-Christ fut prononcé qu'il soupira profondément. Il a pris particulièrement durement le blasphème contre le Christ, forçant toujours le coupable à se taire et à se repentir.

|

| Fête d'Esther et d'Assuérus Jan Victors, 1640 |

Les versions folkloriques de la légende et leurs échos dans les ouvrages historiques, historico-culturels et théologiques des XVIIe-XVIIIe siècles sont extrêmement nombreux. La crise politique et économique en Allemagne et en France dans la première moitié du XVIIe siècle a contribué au développement des superstitions et des sentiments mystiques et a constitué un terrain fertile pour le développement de telles légendes. D'ailleurs, au 17ème siècle. le nom Agasfer était répandu parmi les protestants. Par exemple, en 1674, le marchand suédois Agasser Bodekere faisait du commerce à Moscou. Cependant, à mesure que la légende d’Agasphère se répandait, le nom perdit progressivement en popularité et tomba en désuétude.

Une version allemande ou néerlandaise inconnue de l'histoire d'Agasphere, datée de 1663, au XVIIe siècle. est venu en Russie, a été traduit en russe et a commencé à se répandre dans la tradition du livre manuscrit.

Déjà au début du XVIIe siècle. le livre populaire allemand a servi de source au poème populaire français sur la VJ : « La plainte du Juif errant », qui a subi plusieurs adaptations en Belgique et aux Pays-Bas, et le nom de la VJ « Ahasfer » a été remplacé par un autre - Isaac Laquedem . Un autre nom de la VJ - Mishob Ader - est indiqué dans les lettres de l'italien Marana (Jean Paul Marana) à propos d'un espion turc imaginaire qui, en 1644, aurait vu la VJ à la cour du roi de France Louis XIV. Entre autres secrets de la capitale française, l'espion a signalé l'apparition d'un homme nommé Mishob Ader, qui prétendait être un garde au divan de Ponce Pilate. Dans un rapport envoyé à Ibrahim Ali Cheikh, l'espion rapporte qu'il a personnellement parlé avec cet homme en arabe pendant six heures du Christ, de Néron, de Mahomet et de Tamerlan et, bien qu'il ait fait preuve d'une grande érudition, il le considère comme un imposteur. "En même temps, beaucoup pensent que la preuve de la véracité de ses histoires est le fait qu'il s'est échappé avec bonheur des tribunaux de l'Inquisition à Rome, en Espagne et au Portugal, ce qui devrait être considéré comme un véritable miracle." Enfin, dans les légendes populaires grecques modernes, VZH est appelé « Kustande ».

On pense que l'une des premières tentatives pour amener Ahasfer sur scène en Allemagne fut la « Comédie d'Ahasfer » (« Spiel von Ahasver »), écrite au début du XVIIIe siècle par un auteur inconnu. On ne sait presque rien de cette comédie, puisque la communauté juive de Francfort a interdit ses représentations en 1708 et que des exemplaires imprimés de la pièce ont été brûlés. Mais très probablement, le héros de cette plaisanterie théâtrale, clairement écrite par un Juif pour la fête de Pourim, n'était pas Assuérus, mais Achashverosh du livre d'Esther.

Agasfer est entré dans la fiction dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, à l’époque de la poésie du « chagrin du monde ». Cette poésie ne pouvait ignorer les héros anciens, symbolisant la soif de vie et le désir de mort, les pulsions titanesques, le désir de catastrophe universelle. Depuis le XVIIIe siècle, le mythe de l'Agasphère est critiqué. En 1755, le professeur Anton de Helmstedt rassembla dans un seul livre toutes les objections qu'on pouvait opposer au mythe de l'Agasphère. En 1761, un article sur la légende parut dans le Hanover News, que l'auteur anonyme terminait par ces mots : « En étudiant cette légende, je suis arrivé à la conclusion que le monde devient plus intelligent. Au XIIIe siècle, ils croyaient à ces plaisanteries... Aujourd'hui, les enfants se moquent de quiconque exprime de telles absurdités.

Le premier exemple de l'incarnation littéraire d'Ahasfer est la « rhapsodie lyrique » du poète allemand Christian Friedrich Daniel Schubart « Der ewige Jude » (1783), où Ahasfer est l'incarnation du désir de mort, insatisfait et infiniment douloureux ; le poème se termine par un changement du destin d'Agasfer dans « l'esprit chrétien » : Agasfer atteint la paix et la mort.

En 1791, Agasfer devient le héros du poème B. Φ. Geller "Utopie". Johann Wolfgang von Goethe, ayant commencé son «Der ewige Jude» à l'époque romantique de Sturm und Drang (1792), l'abandonna inachevé, se rendant compte de la contradiction entre le cadre préchrétien de la légende et son interprétation chrétienne. Il y a un élément satirique dans le fragment survivant.

Agasfer est également mentionné dans le roman de Jan Potocki « Le manuscrit trouvé à Saragosse » (1797).

Au début du XIXe siècle, VJ errait dans toute la Scandinavie et a été vu pour la dernière fois en 1868 à Salt Lake City, dans l'Utah. En 1878, à Lexington, Tennessee, lors d'un terrible orage, alors que le tonnerre pouvait être entendu à 30 miles de distance, un vieil homme nommé Robert Edge est apparu. Il déclara qu'il appartenait à l'Église de Dieu et devint pendant une courte période un prédicateur très radical et populaire. Après sa disparition, certains le considéraient comme l’un des trois néphites immortels mentionnés dans le Livre de Mormon, tandis que d’autres le considéraient comme ni plus ni moins. Ces derniers citent comme preuve de leur justesse le fait que le vieillard grincheux refuse de baptiser les gens...

Les adaptations littéraires de la légende de VZh au XIXe siècle sont très nombreuses. Ainsi, en Allemagne, il fut choisi comme intrigue pour les œuvres poétiques de Schlegel, Klingemann (la tragédie « Ahasfer », 1828), Yul. Mosen (poème épique « Ahasfer », 1837), Zedlitz, Hamerling (poème « Ahasfer à Rome »), Schreiber et autres. Liste (incomplète) de diverses versions et adaptations de la légende sur V. Graesse (« Der Tanhäuser und der Ewige Jude », 1861) fut compilé, puis Schöbel, « La légende du Juif errant » (Paris, 1877). Épouser. Helbig, "Die Sage vom Ewigen Juden, ihre poetische Wandlung und Fortbildung", 1874 ; M. D. Conway, « Le Juif errant », 1881 ; M. L. Neubauer, « Die Sage vom ewigen Juden », Leipzig, 1884. La première tentative pour connaître la genèse de la légende a été présentée par Gaston Paris dans un article publié dans l'« Encyclopédie des sciences religieuses, dirigée par M. Licbtenberger » 1880. , tome VII (s. v. Juif errant) : à côté se trouvent des articles de D'Ancona dans Nuova Antologia, XXIII, et en Roumanie, X, 212-216 et de A. N. Veselovsky dans Journal. min. adj. etc." (juin 1880 ; mai 1885). Des modifications et ajouts importants aux études antérieures sont représentés par un article de Gaston Paris dans le Journal des Savants, 1891, septembre, à propos de la brochure susmentionnée de la ville de Morpurgo.

« Le Monologue du Juif éternel » est écrit par l'un des plus grands poètes anglais du XIXe siècle, Percy Bysshe Shelley. Il a également fait ressortir Agasfer dans le poème « Queen Mab » (1813) et dans l’histoire « The Killers » (1814).

Percy Bysshe Shelley.

Monologue du Juif éternel.

Ô Dieu éternel et trinitaire des pouvoirs,

Avez-vous arrêté la roue du destin ?

Vous m'avez emprisonné en Enfer et m'y gardez-vous ?

Est-il vraiment impossible que le tonnerre me brûle ?

Et l'épée reculera, laissant du sang dans vos veines ?

Ainsi soit-il. Je viendrai moi-même à la maison de la Destruction -

Je vais la remuer dans sa tanière endormie

Et je réveillerai, taquine, la colère légitime en elle.

Il y a une torche dans les recoins de son ennui

Pour mon feu ! Je serai courageux.

Ô Toi, tyran de la Terre, esclave de la souffrance,

Je sais qu'il y a des représailles dans les poubelles

Le tueur est destiné à se venger !

Je rejetterai la tête en arrière avec mépris

Sous Ton nuage empoisonné !

Où est ton vent, aux jours de la colère de la Palestine ?

Rempli du souffle de la peste ?

Où est le roi du châtiment, dans l'abîme des vagues

Il a renversé les anciens Assyriens des ténèbres,

Sommes-nous guidés par votre volonté ?

Où est le démon noir, l'esprit sombre du Coran,

Secouer les villes pendant que vous dormez ?

Où est l'épée à double tranchant, la garde des tabernacles célestes,

Qu’est-ce qui séparait les gens du bonheur ?

Ce ne sont pas vos ancêtres qui punissaient les erreurs -

Vous aviez prévu les crimes de vos arrière-petits-enfants !

Maintenant, j'exige ma punition !

Tyran! Et je décorerai ton trône de louange,

Laisse-moi juste boire la coupe de la mort désirée !

George Byron a consacré plusieurs lignes à Agasfer dans son poème « Le pèlerinage de Childe Harold », écrit en 1818. Le poète romantique anglais de « l'école du lac » William Wordsworth lui a dédié son poème « Agasphere ».

Une interprétation purement philosophique de l'intrigue, sans pessimisme, est donnée par Edgar Quinet, célèbre historien-philosophe. Dans son mystère « Ahasverus » (1833), le motif national et le motif de la soif de mort disparaissent enfin ; Agasphère est un symbole de l'activité créatrice de l'humanité ; L'immortalité d'Agasfer est interprétée comme une victoire sur la mort, et Agasfer, réconcilié avec Dieu, devient le créateur d'un monde nouveau et transformé. Cette œuvre de Quinet reflétait les passe-temps de l'intelligentsia bourgeoise française des années 1820-1830. la soi-disant « religion du progrès ».

Le fondateur du romantisme russe, V.A. Joukovski, dans son drame inachevé « Ahasfer », croise l'histoire d'un exil romantique, témoin de la naissance du christianisme, contemporain du Christ, avec l'histoire de l'humanité - de la chute de Rome à l'expulsion de Napoléon vers l'île de Sainte-Hélène. Joukovski a varié la structure de la composition, racontant l'histoire à la première personne. Le poème de Joukovski a été écrit sous l’influence du fragment de Shelley, ce qui explique le titre « Le Juif errant ».

... Écoutez en silence. mon destin

Il n'y avait rien de pire, et il n'y en a pas, et il y en aura

Impossible sur terre. Dieu-délinquant,

Maudit, privé de mort

Et dans la mort de la vie, pour toujours sur terre

Errer condamné, et tout

Étranger à la terre, un souvenir du passé

Tourmenté et vivant dans le royaume des vivants

Mort, effrayant et dégoûtant pour eux,

Je ne nomme personne ici

Le vôtre, et cela quand vous aimiez dans le monde -

J'ai tout survécu, tout enterré,

Survivre à tout et tout enterrer

Précis; non pour moi sur terre

Pas de joie, pas de gaspillage, pas d'espoir ;

Le jour vient, la nuit vient - ils

Aucun changement pour moi ; la vie ne passe pas

La mort ne disparaît pas ; pas de changement

Pas avec quoi que ce soit ; il y a une éternité silencieuse devant moi,

Temps de vie pétrifié ;

Et au milieu des communions de l'existence,

Vivre joyeusement ou tristement, la vie

Ceux qui aiment ou sont retirés de la vie

La main reposante de la mort,

A ce repas fraternel des créatures

Il n'y a pas de place pour moi ; Je vais manger

J'ai faim, soif - c'est moi

Ne remarquez pas; Je souffre comme personne d'autre

Et le endormi n'a pas souffert - ma souffrance

Pour eux, ce n'est pas la réalité, mais une vieille fiction,

Un conte de fées raconté aux enfants il y a bien longtemps...

Le VZH d’E.A. Baratynsky est un malheureux fou qui s’imagine comme un éternel vagabond. Le décembriste V.K. Kuchelbecker (1797-1846), poète et ami de Pouchkine, a travaillé sur son poème sur VZh de 1832 jusqu'à la fin de sa vie. Dans son journal, il écrit à propos du concept de cette œuvre épique : « Dans mon imagination, quatre moments principaux des différentes apparitions d'Agasver sont déjà apparus : le premier sera la destruction de Jérusalem, le deuxième la chute de Rome, le troisième le champ de bataille après le massacre de Borodino ou de Leipzig, le quatrième la mort de son dernier descendant, que je voudrais ensemble présenter comme la dernière personne en général..."

Alexandre Sergueïevitch Pouchkine a également commencé à travailler sur un poème sur Agasphère en 1826 et ne l'a pas terminé, n'écrivant que trente lignes :

Il y a une lampe dans la hutte juive

Dans un coin le pâle brûle,

Un vieil homme devant une lampe

Lit la Bible. Aux cheveux gris

Les cheveux tombent sur le livre.

Au-dessus du berceau vide

Une jeune femme juive pleure.

Assis dans un autre coin, tête

Pendu, jeune juif,

Profondément dans la pensée.

Une vieille femme dans une triste cabane

Préparer un repas tardif.

Le vieil homme ferma le livre sacré,

Il ferma les fermoirs en cuivre.

La vieille femme prépare un mauvais dîner

Il appelle toute la famille à table.

Personne ne vient, oubliant la nourriture.

Les heures passent en silence.

Tout s'est endormi dans l'ombre de la nuit.

Une cabane juive

Je n'ai pas fait un rêve agréable.

Au clocher de la ville

Minuit sonne. - Soudain avec une main lourde

Ils leur frappent. La famille a tremblé

Le jeune juif se lève et la porte

S'ouvre avec perplexité -

Et un inconnu inconnu entre.

Dans sa main se trouve un bâton mobile.

Pour le travail de nombreux autres écrivains, dramaturges et poètes, en particulier N.V. Gogol, L.N. Andreev, V.V. Nabokov, B.L. Pasternak, V.V. Ivanov, l'image d'Agasfer était pleine de possibilités créatives et de sens symbolique.

Thomas Carlyle, dans son "Sartor Resartus" (1834), compare à plusieurs reprises le personnage principal Diogène Teufelsdröck à VJ (y compris, en allemand - der ewige Jude - faisant peut-être allusion à la rhapsodie de Schubart). En 1837, le poète autrichien Julius Mosen écrivit le poème épique « Ahasfer ».

Une version différente de la légende d'Ahasfer - dans un sens aventureux et fantastique, sur la base mystique habituelle de cette intrigue - est la ballade du poète romantique autrichien Nikolaus Lenau « Der ewige Jude » (1839), où Ahasfer est l'hallucination de un chasseur qui a vu une médaille à l'effigie de VZh, fabriquée à partir d'une balle aplatie sur le corps d'Ahasfer. Il s'agit d'un exemple frappant de composition romantique, contrastant avec les techniques classiques de Schubart et Goethe.

L'écrivain et poète allemand Clemens Brentano de la Roche, l'un des fondateurs de la « Société allemande de la table », dont il soutenait activement les opinions antijuives, se transformant en antisémites, a dépeint Assiérus d'une manière extrêmement négative dans son ouvrage « Le Philistin hier, aujourd’hui et demain. Mais le poète allemand Ludwig Köhler, dans son poème « Le nouvel Ahasfer » (« Der neue Ahasver », 1841), voit en Ahasfer un prédicateur de liberté.