Activités de Babur en Asie centrale. Babur, le fondateur de l'empire moghol en Inde, était un Turc Chagatai1. Il était un descendant de Timur dans la lignée masculine directe et, du côté de sa mère, il pouvait prétendre descendre de Gengis Khan.

Son père, Umar Sheikh Mirza, dirigeait Ferghana. Babur est né à Fergana en février 1483. Son père mourut en 1494 et il succéda à la principauté de son père à l'âge de onze ans.

Babur s'est développé exceptionnellement rapidement. Ses oncles paternels aînés et plus jeunes moururent peu après l'un l'autre ; des querelles éclatèrent à propos de la possession de Samarkand, conquise par Babur en 1497, alors que le vainqueur avait à peine quinze ans. Peu de temps après, il perdit cette capitale de l'Asie centrale, entièrement occupé à maintenir son pouvoir à Fergana. Il reconquit ensuite Samarkand, mais cela entraîna un affrontement avec Shey-bani Khan, le chef des nomades ouzbeks, qui battit Babur aux batailles de Sar-i-Pul et d'Akhsi et le chassa de Samarkand et de Fergana.

Ces défaites ont fait de Babur un vagabond, « se déplaçant », comme il l’écrit dans son autobiographie, « d’une case à l’autre, comme un roi d’échecs ». Il réussit à s'emparer de Kaboul en 1504, y renversant l'usurpateur. Ainsi, les circonstances ont attiré l'attention de Babur vers le sud-est. Cependant, Babur a eu une autre opportunité de rétablir sa position en Asie centrale. Sheybani Khan, comme Gengis Khan et Timur, semblait s'efforcer de conquérir le monde. Il s'est attiré l'inimitié de Shah Ismail, le dirigeant safavide de l'empire perse rétabli. Shah Ismail a complètement vaincu Sheibani Khan et l'a tué. Babur, apparemment, a envoyé des cadeaux à Shah Ismail, qu'il considérait comme un hommage. Shah Ismail, en tant que champion du chiisme, a accepté de restaurer Babur à Samarkand et à Boukhara, mais il a apparemment insisté pour que Babur accepte de promouvoir la propagation des doctrines chiites. Bien qu'affaiblis par la mort de Sheybani Khan, les Ouzbeks résistèrent à Babur et celui-ci ne put occuper Samarkand. L'armée perse fut vaincue à la bataille de Gaj Davan ; Les Perses attribuèrent la défaite à la défection de Babur.

Les activités de Babur en dehors de l'Inde ont considérablement influencé ses activités en Inde. Dans les batailles de Panipat et Khanua, nous voyons en Babur un guerrier établi qui a su endurer des épreuves difficiles, a appris le maniement des armes à feu grâce à ses relations avec les Perses et l'utilisation du tulughma (attaque de flanc) dans les guerres avec les Ouzbeks. La tactique ouzbèke consistait à contourner les flancs de l’ennemi et à attaquer simultanément dans une carrière furieuse devant et derrière l’ennemi. La combinaison efficace d'une cavalerie bien entraînée et de nouvelles armes à feu, ainsi que les brillantes tactiques qui ont assuré les victoires de Babur à Panipat et Khanua, étaient les fruits de son expérience en Asie centrale. Un autre facteur qui passe souvent inaperçu est

1 Chagatai était le deuxième fils de Gengis Khan.

HISTOIRE DE L'INDE

dans l'influence que la jeunesse turbulente et les aventures romantiques de Babur ont eu sur la politique moghole en Asie centrale à l'époque de ses successeurs.

Activités en Afghanistan. En avril 1512, les tentatives de Babur pour faire valoir ses prétentions en Asie centrale échouèrent complètement. Après cela, il a déménagé à Kaboul. Kandahar fut capturée en 1512. Les richesses de l’Inde occupaient déjà son esprit entreprenant et taquinaient son imagination. En 1516, il s'occupa de réorganiser l'armée, de fabriquer des canons et d'améliorer les tactiques nécessaires à l'utilisation des armes à feu.

Babur envahit l'Inde pour la première fois en 1519. Il s'est battu contre le Yusuf Zais. Une expédition fut également lancée contre Bijaur en 1520. Étant un descendant de Timur, Babur considérait le Pendjab comme sa possession héréditaire. En 1524, il franchit le col de Khyber, traversa Jhelum et Che-nab et s'approcha de Dibalpur, qu'il tenta de prendre d'assaut. Cependant, il a dû se retirer à Lahore et retourner à Kaboul. Il comptait sur l'aide de deux nobles mécontents de l'État de Lodi, Daulat Khan Lodi et Alam Khan Lodi, qui tournèrent leurs armes contre lui lorsqu'ils comprirent que son objectif était plus la conquête que le vol. Aujourd’hui, la situation a changé. Babur a commencé à se préparer à porter un coup dévastateur à l’État afghan affaibli de Delhi.

Première bataille de Panipat (1526). En novembre 1525, Babur quitta Kaboul et entra au Pendjab avec une armée de 12 000 personnes. Daulat Khan Lodi, qui lui résista, fut vaincu et se reconnut comme vassal de Babur. Du Pendjab, Babur s'est dirigé vers Delhi. Ibrahim Lodi est parti de Delhi pour le rencontrer. Ibrahim Lodi a été décrit par Babur comme « un jeune homme inexpérimenté qui marchait sans précaution, s’arrêtait ou battait en retraite sans aucun plan et entra dans la bataille sans réfléchir ». Une telle personne ne pouvait pas compter sur la victoire sur un guerrier aussi expérimenté que Babur.

La bataille décisive eut lieu le 21 avril 1526 à Panipat, où se décida si souvent le sort de l'Inde. En effet, si l'ennemi venant du nord-ouest ne pouvait être arrêté au col de Khyber, la zone située entre le Sutlej et le Jamna devenait inévitablement le champ de bataille. Étant donné que les rivières du Pendjab étaient guéables à de nombreux endroits en hiver, il était difficile de maintenir une ligne défensive sur la rivière. L'ennemi pourrait facilement le traverser en de nombreux endroits. Naturellement, le point de vue le plus proche pour une bataille décisive était les vastes plaines situées entre Sutlej et Jumna, où l'avantage numérique pouvait être mieux exploité et où l'armée en défense avait Delhi et Agra sur ses arrières.

Ibrahim mena une armée de quarante mille hommes à Panipat. Cependant, cette masse dense de troupes constituait une excellente cible pour les canons de Babur, qui étaient contrôlés par deux ustads (maîtres) spécialisés, Ali et Mustafa. Le terrain plat était bien adapté aux opérations de cavalerie et aux tactiques de flanc de Babur.

Babur a renforcé sa faible ligne avant en plaçant des chariots en rangée pour maintenir les Afghans le long d'un front étendu et ainsi s'assurer qu'il pourrait attaquer les flancs. Ibrahim fut complètement vaincu et le nombre d’Afghans tués fut énorme. Les compétences militaires de Babur et l'excellente interaction de sa cavalerie et de son artillerie lui apportèrent un succès complet. Immédiatement après, il occupa Delhi et Agra. La générosité envers ses partisans et les riches cadeaux offerts à ses amis à Samarkand, Kashgar, Khorasan, Perse et Kaboul ont rendu le nom de Babur célèbre dans des pays lointains, ont créé le désir de l'imiter et l'ont aidé à reconstituer son armée. Il a également réussi à convaincre ses partisans de rester en Inde.

LA LUTTE DES AFGHANS ET DES MOGHALS POUR LE POUVOIR

Rajput et résistance afghane - Batailles de Khanua et Gogra. Deux

Les ennemis que Babur a dû combattre pour assurer sa domination dans l'Hindoustan étaient les Afghans de l'est et les Rajputs sous la direction de Rana Sangram Singh, le dirigeant de Mewar. Les Afghans de l'est, dirigés par Yasir Khan Lohani et Maaruf Farmuli, se sont dispersés lorsque les troupes du fils aîné de Babur, Humayun, sont apparues contre eux. Pendant les huit mois qui se sont écoulés après la défaite d'Ibrahim à Panipat, le pouvoir de Babur s'est étendu d'Attock au Bihar. Multan fut également annexé à ses domaines.

Au sud, le domaine de Babur s'étendait jusqu'à Kalpi et Gwalior. Mais il fallait faire face au danger qui menaçait du Rajputana. Babur a parfaitement compris qu'il lui faudrait rencontrer un guerrier éprouvé. Rana Sanga avait déjà eu affaire à Babur. Ce dernier s'est plaint qu'il y avait un accord entre lui et les Rana selon lequel les Rana attaqueraient Agra lorsque Babur marcherait sur Delhi. Les Rana, à leur tour, se plaignirent qu'en violation de l'accord précédent, Babur avait capturé Kalpi, Dholpur et Biana. Le Sanga a reconnu le sultan Mahmud Lodi, soutenu par les Afghans à l’ouest, comme le prétendant légitime au trône de Delhi.

Le différend entre Babur et les Rana fut résolu lors de la bataille de Khanua (27 mars 1527). La cavalerie Rajput n'a pas pu résister au feu écrasant de Mustafa, la bataille a été acharnée car les Rajputs étaient en infériorité numérique. Mais l’artillerie joue un rôle décisif. Les Rajputs et leurs alliés afghans furent complètement vaincus. La bataille de Khanua a empêché les Rajputs d'établir leur pouvoir dans le nord de l'Inde sur les ruines du sultanat de Delhi. Suite à cela, Medini Rai, l'un des chefs militaires les plus éminents du Rana Sanga, qui commandait l'importante forteresse de Chanderi à Malwa, fut vaincu. Rana mourut le cœur brisé en 1528.

S'étant débarrassé de la menace des Rajputs, Babur se tourna vers l'est contre les Afghans. Les Afghans étaient hostiles les uns aux autres. Les affrontements entre les maisons de Lohani et de Lodi ont porté préjudice aux intérêts afghans. En 1529, le sultan Mahmud Lodi a réuni une partie importante des Afghans sous sa direction. Babur s'est dirigé vers l'est en passant par Allahabad, Bénarès et Ghazipur. Jalal-ud-din Bahar Khan Lohani se soumit à lui. Babur a occupé le Bihar. L'armée de Nusrat Shah, le sultan du Bengale, venue au secours des Afghans, résiste à Babur sur les rives de Gogra. Babur a brillamment effectué la traversée sous un feu nourri. L'armée du Bengale s'enfuit en désarroi. Nusrat Shah a fait la paix avec les Moghols. D’autres dirigeants afghans se sont également soumis. Ainsi, la bataille de la rivière Gogra (6 mai 1529) détruisit, au moins pour un temps, la possibilité d'un renouveau politique pour les Afghans.

Évaluation des activités de Babur. Babur est décédé le 26 décembre 1530. Il semblerait que dans les derniers jours de sa vie, un complot ait été organisé dans le palais pour éliminer son fils aîné Humayun. Si une telle conspiration avait réellement eu lieu, elle se terminerait par un échec complet et Humayun succédait calmement à Babur. Babur, en tant que dirigeant, n'avait pas de capacités exceptionnelles. Il était avant tout un guerrier. L'ancien système de gestion formé spontanément qui existait avant lui a été préservé sous lui. Il a laissé à son fils un vaste empire (s'étendant de l'Amou-Daria au Bihar), qui n'était pas uni et ne pouvait être maintenu que par la force militaire. L’historien anglais Len Poole a décrit à juste titre Babur comme « un lien intermédiaire entre l’Asie centrale et l’Inde, entre les hordes sauvages et l’organisation impériale de l’administration, entre Tamerlan et Akbar ».

HISTOIRE DE L'INDIEN

Autobiographie de Babur. Babur avait de bonnes compétences littéraires et écrivait bien en farsi et en turc. La source la plus importante de nos informations sur ses activités est son excellente autobiographie, initialement écrite en turc, puis réécrite par son fils Humayun et traduite en farsi sous Akbar. Comme le souligne l'historien anglais Elphinstone, «ses mémoires contiennent une description détaillée de la vie du grand monarque turc ainsi que l'expression de ses opinions et sentiments personnels, sans déguisement ni dissimulation, ainsi que par une franchise et une franchise ostentatoires. Son style est simple et masculin, mais aussi vivant et imaginatif. Comme dans un miroir, l’autobiographie de Babur reflète ses compatriotes et contemporains, leur apparence, leurs coutumes, leurs aspirations et leurs actions. À cet égard, c'est presque le seul exemple de véritable description historique en Asie : Babur représente l'apparence, les vêtements, les goûts et les habitudes de chacun et décrit les pays, leur climat, leur paysage, leur économie, leurs œuvres d'art et leur artisanat. Cependant, ce qui donne à l’œuvre son plus grand charme, c’est le caractère de l’auteur lui-même. Il est gratifiant, au milieu de la froideur pompeuse de l’histoire asiatique, de rencontrer un dirigeant qui pouvait pleurer et nous raconter combien il a pleuré la mort d’un camarade de son enfance.»

Dans la revue proposée, préparée à partir de documents provenant de publications indiennes, ainsi que de la publication française « L'Empire indien des Grands Moghols » (« L'Inde impériale des grands moghols » (1997) et d'une publication de l'ONU, nous parlerons de les Grands Moghols - la célèbre dynastie de l'Inde.

Les deux principales attractions indiennes - les cartes de visite du pays - le Taj Mahal à Agra et le Fort Rouge à Delhi sont également celles construites par les Moghols.

Page 1. : Vue générale des Moghols ;

Page 2 : L'héritage de Shah Jahan : le paradis et l'enfer de Jahan – le Fort rouge de Delhi et Shahjahanabad – Old Delhi (publication indienne et ONU) ;

Page 3 : Mausolée Humayun - un monument d'amour et frère aîné du Taj Mahal, et plus tard témoin de la finale de l'histoire des Grands Moghols (publication indienne) ;

Page 4 : « Il voulait reposer dans un tombeau « en plein air, sans aucune superstructure et sans portier ». Tombeau à Kaboul de Babur, le premier empereur moghol (publication indienne) ;

Page 5 : Influence des Moghols et de l'Islam sur le style et l'art indiens (publication indienne) ;

I. La voie indienne des Grands Moghols

Une page d'une des publications citées ici, à savoir un article d'un magazine pour les pays étrangers publié par le ministère indien des Affaires étrangères en plusieurs langues, dont le russe - le magazine "India Perspectives: Articles "Padshahnama: A Visual Display of Mughal Splendor " (sept.

Une page d'une des publications citées ici, à savoir un article d'un magazine destiné aux pays étrangers, publié par le ministère indien des Affaires étrangères en plusieurs langues, dont le russe - le magazine "India Perspectives: Articles "Padshahnama: A Visual Display of Mughal Splendeur" (septembre 1997, russe).).

Cet article rappelle le « Padshahnama » - un récit historique de toute une vie avec des images sur les 10 premières années du règne de l'un des empereurs moghols, Shah Jahan. Voir notre revue.

Les empereurs moghols, qui cherchaient à légitimer leur pouvoir, ont toujours souligné leur affiliation à Gengis Khan et à Timur.

Une miniature moghole de 1630 montre Timur (au centre) donnant la couronne à Babur. Ce qui ne pourrait pas arriver dans la réalité, car... Babur est né près de 80 ans après la mort de Timur (à savoir en 1483, tandis que Timur est mort en 1405).

(Vignette : Victoria and Albert Museum, Londres).

1.1 Les Grands Moghols - les bases d'abord

Ici, nous parlerons de les origines des Grands Moghols, puis, dans les sections suivantes de la revue, nous passerons à des détails intéressants sur les personnages individuels et l'héritage de la dynastie moghole .

Bien que les Grands Moghols soient les descendants de Timur (Tamerlan), le futur fondateur de la grande dynastie moghole, Babur, initialement en 1494-1504. n'était qu'un modeste dirigeant de Fergana (sur le territoire de l'Ouzbékistan actuel), une entité étatique dépassée par ses voisins et qui avait presque oublié son grand passé timuride.

Timur est un dirigeant turc proto-ouzbek qui, plusieurs générations avant Babur, fonda son propre État turc sur les ruines de l'ulus mongol du deuxième fils de Gengis Khan, Chagatai (sur le territoire de l'Ouzbékistan actuel). Dans le même temps, le pouvoir nominal de la branche Chagatai des khans mongols a continué d'exister pendant un certain temps après la création de l'État turc en Ouzbékistan, et Timur est même devenu lié aux Mongols.

L'arrière-arrière-petit-fils de Timur, Babur, qui était également du côté de sa mère (à la suite des mariages dynastiques des Timurides avec la noblesse mongole) un descendant probable de Gengis Khan (d'où le nom de la future dynastie - les Grands Moghols), à l'âge de 21 ans, il fut chassé avec ses troupes de l'Asie centrale vers l'Afghanistan par un autre seigneur féodal genghiside-turc Sheybani, qui à son tour fonda sa dynastie ouzbèke sur l'ancien territoire de Babur.

Après s'être établi à Kaboul et en être devenu le dirigeant (de 1504 à 1526), Babur partit à la conquête de l'Inde, où les conquérants extraterrestres musulmans-afghans qui avaient précédemment capturé l'Inde régnaient et fondaient le sultanat de Delhi - le tout premier grand État islamique. dans l'histoire de l'Inde.

Babur a réussi à vaincre l'État de ces coreligionnaires - le sultanat de Delhi et a fondé l'empire moghol en Inde.

Nom propre de l'empire moghol Mughal, et dans la première période Gurkāni (du mongol « gendre du khan », allusion à la parenté des khans mongols et des Timurides, dont descendait la dynastie de Babur).

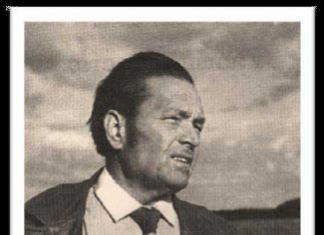

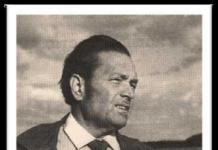

Le premier Grand Mogol est Babur. Une ancienne miniature moghole, issue de celles conservées à la British Library de Londres.

« Zahir ad-Din Muhammad Babur, le dernier des Timurides, est né en 1483 à Andijan (Chagatai ulus).

Alors que Babur n'avait que 11 ans, il hérita de son père Fergana, une petite possession en Transoxiane.

Les tribus ouzbèkes, qui combattirent les Timurides tout au long du XVe siècle, purent créer un État assez puissant en Transoxiane. Le sage homme politique ouzbek Khan Sheybani a tenté de toutes ses forces d'évincer les Timurides de Transoxiane afin de renforcer son pouvoir sur cette partie de l'Asie centrale.

Babur a vaincu ses adversaires à plusieurs reprises et est entré pour la deuxième fois à Samarkand, où il a été accueilli par des foules en liesse.

À propos de son entrée dans la ville en 1504, Babur écrit :

« La ville dormait encore. Les marchands me regardaient depuis les fenêtres de leurs maisons, ils me reconnaissaient et me félicitaient de ma victoire. La population de la ville a été prévenue à l'avance de mon arrivée. Une joie incroyable régnait parmi la population turque. Les Ouzbeks ont été tués à coups de bâton dans la rue, comme des chiens enragés.» Fin de citation.

Mais le succès fut de courte durée. Les Ouzbeks ont infligé une défaite brutale. Babur, qui n'avait que 21 ans, a été contraint de quitter l'Ouzbékistan.

Le regard de Babur était désormais tourné vers l'Afghanistan. En 1504, Babur parvient à prendre Kaboul, après quoi il prend le titre de padishah (terme persan équivalent au titre arabe de sultan)...

L'édition française moderne « L'Empire indien des Grands Moghols » (L'inde impériale des grands moghols, 1997) écrit :

« Étant un homme modeste et simple de nature, Babur préférait le monde de la nature sauvage aux riches chambres de la cour du sultan. Babur était un croyant ; Il a reçu une bonne éducation et aimait la poésie, il traduisait lui-même des ouvrages de droit et de théologie et composait des poèmes en persan.

À partir de 1520, Babur commença à publier ses mémoires franches, Baburnama, ce qui était très inhabituel pour les dirigeants de cette époque.

Bien que le persan ait longtemps été la langue culturelle de l'Asie centrale, "Baburnama" a été écrit dans la langue maternelle de l'auteur, le dialecte Chagatai de la langue turque.

Plus de « Baburnama » (mémoires de Babur) :

À propos de la mort de la mère de Babur :

« Au mois de Muharram (ici : du 4 juin au 4 juillet), ma mère Kutluk Nigar Khanum a souffert du hasbeh (rougeole). Ils lui ont ouvert le sang, mais il n’y en avait pas assez. Il y avait un médecin du Khorasan avec elle, il s'appelait Seyid. Selon la coutume du Khorasan, il donna une pastèque à la malade, mais comme apparemment son heure était venue, six jours plus tard, samedi, elle reposa à la miséricorde d'Allah..."

À propos du premier voyage infructueux à Samarkand :

« Tout d’abord, lorsque j’ai pris Samarkand, j’avais dix-neuf ans ; J'ai vu peu de batailles et je n'avais aucune expérience. Deuxièmement, mon adversaire était un homme très expérimenté, qui avait assisté à de nombreuses batailles et était vieux de plusieurs années, comme Sheybani Khan ; troisièmement, pas une seule personne ne nous est venue de Samarkand ; bien que les habitants de la ville fussent disposés à mon égard, personne ne pouvait y penser par peur de Sheibani Khan ; quatrièmement, mon ennemi était dans la forteresse, et la forteresse fut prise, et l'ennemi fut mis en fuite ; cinquièmement, je m'étais déjà approché de Samarkand une fois avec l'intention de capturer la ville et j'avais permis aux ennemis de le découvrir ; Quand je suis venu une deuxième fois, le Seigneur m'a aidé et Samarkand a été conquise.

À propos des activités en Afghanistan :

« Nous avons quitté Kaboul pour voler (aux Afghans) les Giljay… »

À propos des qualités combattantes des Indiens :

"Bien que certains habitants de l'Hindoustan soient doués pour couper au sabre, la plupart d'entre eux sont complètement dépourvus du don et de la capacité de se battre, et n'ont aucune idée de la manière d'agir et de se comporter en tant que commandant."

De l'histoire de la façon dont les partisans du sultanat de Delhi, contre lequel il s'est battu, ont tenté d'empoisonner Babur :

« Un dégustateur indien local, un chashnigir, a donné un morceau de poison à l'un des cuisiniers hindoustani qui se trouvait dans notre cuisine et lui a promis quatre parganas s'il mettait du poison dans ma nourriture.

A la suite de l'esclave avec lequel le poison avait été transféré au chashnihir, les conspirateurs envoyèrent un autre esclave pour voir si le premier esclave lui avait transféré le poison ou non.

Heureusement, Chanshigir n'a pas jeté le poison dans le chaudron, mais l'a jeté sur le plat.

Il n'a pas jeté de poison dans le chaudron pour la raison que j'ai fermement dit à nos dégustateurs - les Bakauls - de se méfier des hindoustani, et ils ont goûté la nourriture lorsque la nourriture était bouillie dans le chaudron.

Quand on me servait à manger, nos malheureux bakauls étaient distraits par quelque chose ; le cuisinier posa de fines tranches de pain sur un plat en porcelaine et versa sur le pain moins de la moitié du poison contenu dans le papier.

Au-dessus du poison, il plaça de la viande frite dans l'huile. Si le cuisinier avait versé du poison sur la viande ou l'avait jeté dans le chaudron, cela aurait été mauvais, mais il était confus et a renversé plus de la moitié du poison dans la cheminée.

Je me suis fortement appuyé sur le plat de lièvre, et j'ai aussi dévoré pas mal de carottes frites ; De la nourriture hindoustanie empoisonnée, je n'ai mangé que quelques morceaux posés sur le dessus.

J'ai pris la viande frite et je l'ai mangée, mais je n'ai ressenti aucun mauvais goût. Puis j'ai avalé deux morceaux de bœuf séché et j'ai commencé à me sentir malade...

Avant, je ne vomissais jamais après avoir mangé, même en buvant, je ne me sentais pas malade.

Le doute a éclaté dans mon cœur.

J'ai ordonné que le cuisinier soit arrêté et j'ai ordonné de donner ce que j'avais expulsé au chien et de le garder.

Le lendemain matin, peu avant le premier quart, la chienne se sentait très mal, son ventre semblait gonflé.

Peu importe combien ils lui jetaient des pierres, peu importe combien ils la jetaient partout, elle ne se relevait pas.

Jusqu'à midi le chien était dans cette position, puis il s'est relevé mais n'est pas mort...

Plusieurs gardes du corps ont également mangé cette nourriture. Le lendemain matin, ils vomissaient aussi beaucoup, on se sentait même très mal ; en fin de compte, tout le monde a été sauvé.

Deux hommes et deux femmes impliqués dans le complot ont été interpellés et interrogés. Ils m'ont raconté avec tous les détails comment cela s'est passé...

J'ai ordonné que Chashnigir soit coupé en morceaux, j'ai ordonné que le cuisinier soit écorché vif ; Parmi les femmes, l’une a été jetée aux pieds d’un éléphant, une autre a été abattue avec un fusil et j’ai ordonné l’arrestation de la troisième. Elle aussi deviendra prisonnière de sa cause et recevra la rétribution qui lui est due...

Samedi, j'ai bu une tasse de lait, lundi, j'ai également bu une tasse de lait et j'ai bu de l'argile de phoque plus diluée et un puissant antidote à base de plantes, le teryak. Le lait m'a fait du bien.

Bientôt, j'ai craché une sorte de substance noire, très noire, semblable à de la bile brûlée.

Grâce à Allah, il n'y a désormais aucune trace de la maladie. Jusqu’à présent, je ne savais pas très bien que la vie était si précieuse. Il y a un hémistiche :

Quiconque a atteint l’heure de la mort connaît la valeur de la vie.

Chaque fois que je me souviens de ce terrible incident, je m'énerve involontairement. Par la grâce du grand Seigneur, il m'est arrivé de retrouver la vie. Dans quelle langue vais-je lui exprimer ma gratitude ?

La dynastie moghole régnait sur la majeure partie de l'Indede 1526 à 1858, jusqu'à l'arrivée des Britanniques dans le pays et la fondation de l'Inde britannique, qui à son tour fut remplacée dans ces territoires par l'Inde et le Pakistan modernes.

Comme la dynastie du précédent sultan de Delhi, les Grands Moghols en Inde ont toujours représenté une dynastie étrangère de dirigeants turcophones et iraniens dans une vaste mer de groupes ethniques et de confessions indiennes locales. ovation.

Cependant, au fil du temps, le nouvel élément turco-iranien-musulman est devenu partie intégrante de l’Inde. L'existence même, en particulier, du sultanat de Delhi et de l'État moghol dans l'espace indien a changé l'Inde, même si les auteurs indiens modernes préfèrent dire que cette Inde a changé tous les conquérants.

Les Grands Moghols, leur cour et leur armée, parlaient à l'origine des dialectes turcs et iraniens, adoptés en Asie centrale et en Afghanistan, c'est-à-dire territoires d'où ils sont originaires, ils utilisaient également l'arabe – la langue de leur religion – l'islam.

Par la suite, la coexistence des conquérants musulmans-turcs-perses sous le sultanat de Delhi et l'empire moghol avec la population indigène de l'Inde a conduit à l'émergence progressive d'une nouvelle langue - l'urd. à- un mélange de dialectes turcs, iraniens et hindi avec un mélange d'arabe.

Dans le Pakistan moderne, État créé par les musulmans indiens lors de la partition de l’Inde britannique, l’ourdou (avec l’anglais) est la langue officielle.

En Inde, environ 500 millions de personnes sur 1 milliard 210 millions parlent l'ourdou. sa population (2011). L'ourdou a un statut officiel dans les États indiens suivants : Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Jammu-et-Cachemire, Bengale occidental et dans la capitale Delhi. L'ourdou est désormais appelé la langue des musulmans indiens.

L'intégration du régime moghol dans la société indienne a été facilitée par le fait qu'au début de leur règne, les Moghols ont mené une politique de tolérance envers la foi de leurs sujets indiens.

La naissance du futur Grand Mogul Jahangir (règle de 1605 à 1627). Miniature moghole 1610-1615. de la biographie de Jahangir « Jahangirname ».

En 1562, Akbar épousa la fille de Raja Amber Mariam, qui en 1569 donna naissance à son fils Jahangir.

Ainsi, la dynastie Rajput est finalement devenue liée à la dynastie Moghole.

Les princesses Rajput en poste à la cour moghole furent autorisées, à leur demande, à pratiquer leur foi hindoue dans un petit temple spécialement construit.

Le grand empereur moghol est devenu particulièrement célèbre pour sa tolérance envers les hindous.

Akbar, dans sa tolérance, a même tenté de créer une nouvelle foi basée sur l'islam, le zoroastrisme et l'hindouisme. Il affirmait : « Seule est vraie la foi qui est approuvée par la raison » et « De nombreux imbéciles, fans des traditions, prennent la coutume de leurs ancêtres comme une indication de la raison et se condamnent ainsi à la honte éternelle. » ()

Akbar a activement nommé des seigneurs féodaux hindous à des postes élevés. Sous lui, l’empire connut une prospérité sans précédent.

La très importante population musulmane de l'Hindoustan s'est facilement soumise aux conquérants, mais les adeptes de l'hindouisme, par exemple la noblesse militaire hindoue des Rajputs, se sont activement opposés au nouveau régime.

Le dirigeant Rajput de la principauté de Mewar au Rajasthan, Rana Sanga, est devenu son principal adversaire pour la première fois après la conquête de l'Inde par Babur.

Une guerre éclata entre Rana Sanga et le nouveau souverain de Delhi, qui se termina par la victoire de ce dernier à la bataille de Khanua (mars 1527).

Au cours de la conquête, Babur a déclaré une guerre sainte contre les infidèles, élargissant les frontières du nouvel État et réprimant les soulèvements qui éclataient constamment.

Cependant, Babur a également essayé de faire preuve de tolérance.

Ici, dans une miniature moghole tirée de la biographie de Babur « Baburnama », le souverain rend une visite de bienvenue aux ermites ascétiques indiens.

En général, Babur n'aimait pas trop l'Inde. Il ressentait la nostalgie des montagnes d'Asie centrale et disait que « dans les villes indiennes, il n'y a pas d'eau vive du tout », et c'est pourquoi à Agra, où Babur a déplacé la capitale de Delhi, ce grand magnat a construit de nombreux jardins.

Vidéo: Le monde coloré de l’empereur Akbar :Le long métrage indien épique et coloré Jodha et Akbar (2007) dépeint le règne de l'empereur Akbar. Nous présentons ici quelques scènes.

Tout d’abord, Akbar visite incognito les pâtés de maisons et les magasins d’Agra. Il apprend le coût élevé et le fait que par rapport aux hindous, ses ancêtres - les dirigeants moghols, connus pour être musulmans, après la conquête de l'Inde, ont établi une taxe spéciale sur les non-Russes pour le droit de visiter les temples hindous. .

Lors d'une cérémonie au palais, Akbar abolit l'impôt, malgré le fait que le clergé musulman s'y oppose. Vient ensuite une scène impressionnante d'Akbar faisant l'éloge de ses serviteurs avec des chants et des danses auxquelles participent des centaines de personnes. Les sujets chantent :

"Vive l'Empereur, notre Dieu,

Les mots ne suffisent pas pour vous féliciter.

Vous êtes la fierté de l'Inde, vous êtes notre vie et notre âme !

Louange à notre Seigneur, votre religion est amour.

Vous gouvernez un million de cœurs. »

Vient ensuite la scène de préparation à la distribution de l'aumône, lorsqu'Abar est pesé sur des balances spéciales, et de l'or et des bijoux égaux à son poids seront distribués en aumône.

Notez que Jodha dans le film est le nom de la princesse hindoue fictive qu'Akbar a épousée. Bien qu'Akbar soit effectivement marié à une princesse hindoue Rajput.

empereurAkbar mourut de dysenterie le 27 octobre 1605."Avec ayant créé pendant plus de 50 ans de règne un grand empire comparable à l'État safavide en Perse et à l'Empire ottoman turc » , note mélancoliquement l'édition française moderne de L'Inde impériale des grands moghols (1997).

D'autres empereurs de la grande dynastie moghole ont périodiquement mené une politique stricte de rejet de la foi de leurs sujets indiens, pour laquelle, par exemple, le musulman zélé et ascétique - l'empereur moghol - est devenu particulièrement célèbre.

1.2. Les six empereurs les plus célèbres de la dynastie moghole

L'illustration montre les six premiers dirigeants de la dynastie moghole. Ils sont représentés sous forme de miniatures de style indo-islamique, datant pour la plupart de leur vivant.

De gauche à droite, en commençant par la rangée du haut :

Fondateur de la dynastie Babur ;

le deuxième empereur Humayun, qui a failli perdre son empire ;

Le troisième empereur, qui mena une politique de tolérance envers tous ses sujets et renforça l'empire - Akbar ;

Le quatrième empereur et père de Shah Jahan est Jahangir ;

Le cinquième empereur est le bâtisseur du Taj Mahal, Shah Jahan ;

Le sixième empereur et fils de Shah Jahan et de Mumtaz, qui a radicalement changé la politique de tolérance éclairée des Moghols, est un musulman fanatique - l'empereur Aurangzeb, qui a emprisonné son père.

En conclusion de cette partie sur la dynastie moghole, nous donnerons une liste des années de règne des six premiers et plus célèbres empereurs moghols, et parlerons également du titre des Grands Moghols. Donc:

1 . Babur (Babur, Zahir ad-din Muhammad) : 1526-1530 ( Le nom Babur est traduit de l'arabe. signifie "léopard");

2 . Humayun ((Humayun, Nasir-ud-din Muhammad) : 1530-1540 et après avoir reconquis ses possessions 1555-1556 ( le nom Humayun traduit du persan. signifie "heureux"), était le fils de Babur ;

3 . Akbar (Abul Fatah Jalaluddin Muhammad) : 1556-1605 ( Le nom Akbar est traduit de l’arabe. signifie "super"), était le fils de Humayun ;

4 . Jahangir (Jahangir, Abul-Fath Nur ad-din) : 1605-1627 ( le nom Jahangir traduit du persan. signifie « Conquérant du monde »), était le fils d'Akbar ;

5 . Shah Jahan, Shihab ad-din Muhammad Khurram : 1628-1658 ( le nom Shah Jahan traduit du persan. signifie « Seigneur, roi du monde »), était le fils de Jahangir ;

6 . Aurangzeb (Abul-Muzaffar Muhyi ad-din Muhammad Aurangzeb) : 1659-1707 ( Le nom Aurangzeb signifie « ornement du trône » en persan., contrairement aux empereurs moghols mentionnés ci-dessus, Aurangzeb est mieux connu sous son nom, et non sous son nom de trône adopté. Alamgir I (« conquérant de l'univers »), était le fils de Shah Jahan ;

Le 17e (et si l'on compte les dirigeants contestés, alors le 20e) et dernier empereur de la dynastie moghole fut (Bahadur, Siraj ud-Din Abu-l-Muzaffar Muhammad Zafar), règne (mais nominal, sous domination britannique) : 1837 -1858 (le nom Bahadur signifie « héros »), était un lointain descendant de Babur ;

Notons qu'il était d'usage pour les empereurs moghols d'adopter des noms pompeux « parlants » lors de leur accession au trône.

1.3. Titre moghol

Le nom propre du titre des empereurs de la grande dynastie moghole est padishah, ou plutôt Padshah-i-Ghazi.

Le titre "padishah" vient des mots persans "pati" - "seigneur" et "shah" - "souverain", en d'autres termes, il s'avère que "seigneur des rois", "roi des rois"). Ghazi signifie « guerrier de l’Islam ». Ainsi le titre Padshah-i-Ghazi signifie « souverain, chef des rois et guerrier de l’Islam ».

Padshah-i-Ghazi est le titre principal de tous les empereurs de la dynastie moghole, depuis Babur jusqu'à la toute fin de la dynastie en 1858.

Dans le même temps, le titre de Padshah-i-Ghazi pour un certain nombre d'empereurs moghols (mais pas pour le fondateur de la dynastie Babur) fut complété par le titre de Shahanshah (« roi des rois »), proche dans le sens de « seigneur des rois » et sa version étendue Shahanshah-i-Sultanate-ul-Hindia-wa-l-Mughaliya, qui peut être traduit par « roi des rois de l'Inde moghole ». Ce dernier titre en Occident était traduit par Padishah de l'Hindoustan, ou empereur de la grande dynastie moghole, ou simplement Grand Mogol.

Les empereurs de la dynastie moghole avaient également un certain nombre d'autres titres supplémentaires : Les premiers Moghols : al-Sultan al-Azam (« grand sultan ») et l'ancien titre Chingid al-Khakan al-Mukarram (lit. « khagan vénéré »). ; Akbar a aussi Amir al-Muminin (« commandant des fidèles »), Zillullah (« ombre d'Allah »), Abul-Fath (« Père des victoires »), Jalal ad-din (« grandeur de la foi ») ; Le titre de padishah de Shah Jahan a été complété par le titre similaire Shahanshah (« roi des rois »). Shah Jahan a également utilisé le titre Abul Muzaffar (« victorieux ») Malik-ul-Sultanat (« roi des rois »), Ala Hazrat (« respecté »), Sahib-i-Qaran-e-Sani « seigneur qui rayonne la lumière directrice » ) .

Titre de Babur : al-Sultan al-Azam wa-l-Khakan al-Mukkarram Padshah-i-Ghazi ;

Titres d'Akbar : Amir al-Muminin Zillullah, Abul-Fath Jalal ad-din Padshah-i-Ghazi Shahanshah-i-Sultanate-ul-Hindia-wa-l-Mughali et un certain nombre d'autres ;

Titre de Shah Jahan : Shahanshah as-Sultan al-Azam wa-l-Khakan al-Mukkarram Malik-ul-Sultanate Ala Hazrat Abul-Muzaffar Sahib-i-Qaran-e-Sani, Padshah-i-Ghazi, Zillullah, Shahanshah- i-Sultanate-ul-Hindia-wa-l-Mughaliya et plusieurs autres ;

1. 4 Capitale des Grands Moghols

Comme l’écrit la publication française moderne sur l’histoire des Grands Moghols, L’Inde impériale des grands moghols (1997) :

« Les Grands Moghols utilisaient plusieurs villes comme capitale. Il s'agissait de Delhi, Agra, Lahore et de la nouvelle forteresse de Delhi - Shahjahanabad. Parfois, le tribunal se déplaçait à Kaboul ou à Fatehpur Sikri.

Par exemple, l’empereur Akbar visitait souvent Fatehpur, car c’était sur la route d’Agra à Ajmir, qui était le centre indien du soufisme. Un jour, l'empereur, qui n'espérait plus avoir un jour un fils, fut prédit qu'il aurait bientôt un héritier. Et en effet, un miracle s'est produit : en 1569, le prince Salim (le futur empereur moghol Jahangir) est né. Après cela, Akbar a décidé de quitter Agra, ce qui lui a rappelé des problèmes familiaux, et a déménagé la capitale à Fatehpur Sikri. Le choix d'un nouveau site devait également symboliser une rupture avec la tradition des prédécesseurs d'Akbar, qui régnaient soit à Delhi, soit à Agra.

En 1585, Akbar, fondé sur des intérêts stratégiques, déménagea sa résidence à Lahore.

Contrairement à ses prédécesseurs, Jahangir n’a pas construit de nouvelles capitales. Agra et Lahore sont restées les principales villes de l'empire, même si les menaces extérieures et les troubles politiques internes ont parfois forcé Jahangir à déplacer sa cour à Kaboul, Ajmir ou Mandu. Le Cachemire et la ville de Srinagar sont devenus une station balnéaire pour Jahangir.

Voulant perpétuer son nom, Shah Jahan, ayant accédé au trône impérial, entame une construction active : sous lui, l'apparence des deux principales villes de l'État : Agra et Lahore, change sérieusement. De plus, afin de déplacer le centre de l'empire vers la capitale de son ancêtre Humayun, Shah Jahan a ordonné la construction d'une nouvelle forteresse à Delhi - Shahjahanabad. Elle a été fondée en 1639 et en 1648 la construction de la ville fortifiée fut achevée.

Aurangzeb a déplacé la capitale à Aurangabad, qui y est restée pendant un certain temps. Fin de citation.

II. Chronique du règne des Grands Moghols : De Babur à Jahangir

Grand Moghol Jahangir.

Lors de la cérémonie d'initiation en tant que padishah, Selim prit le nom de Jahangir, c'est-à-dire « conquérant du monde », qui symbolisait les revendications mogholes à la domination mondiale.

Une miniature mongole de 1640 montre Jahangir menant un lion (symbole de la dynastie moghole), accompagné de son vizir (représenté à droite).

Cette miniature est conservée à l'Institut d'études orientales de Saint-Pétersbourg.

1526 Victoire de Babur à la bataille de Panipat (villages au nord de Delhi) contre le sultan du sultanat de Delhi, Ibrahim Lodi.

À Agra, Babur a rencontré son fils Humayun, qui lui a remis ce qu'il avait capturé ici. (Koh-i-Noor, lit. du pers. « montagne de lumière »), dont la valeur a été estimée à une somme suffisante pour subvenir aux besoins du monde entier pendant deux jours et demi.

Cependant, Babur a refusé un cadeau aussi coûteux et a restitué le diamant à Humayun, qui en est ensuite devenu propriétaire.

1526-1530 Le règne de Babur en Inde. Babur était avant tout un conquérant, pas un dirigeant.

Il a réussi à étendre le territoire de son nouvel empire, mais n'a en même temps entrepris aucune réforme..

Le pays a conservé la division en provinces (pargana), adoptée sous le sultanat de Delhi, où régnaient des gouverneurs semi-autonomes dotés de leur propre armée ;

Babur se distinguait par sa tolérance religieuse, même s'il considérait ses conquêtes comme dédiées à Allah.. Babur n'a gouverné l'Inde que quatre ans ; il est mort peu de temps après.

1530-1540 Premier règne de Humayun.

En octobre 1530, Humayun tomba gravement malade. Les médecins de la cour se préparaient déjà à annoncer la mort du fils du souverain et héritier du trône, mais Babur lui-même mourut subitement.

À partir de 1520, Humayun régna comme gouverneur de la province du Badakhshan. Il était fidèle à Babur et ne s'est jamais rebellé contre lui. Selon la légende, Babur a imploré la vie de Humayun avec sa mort.

À propos des premières dynasties musulmanes de l'Inde (avant les Moghols)

« Dès le début du VIIIe siècle, l'islamisation de la Perse et des peuples nomades turcs d'Asie centrale s'accélère. Tombées sous la domination des conquérants musulmans, les tribus turques adoptèrent leur culture arabo-persane.

Cavaliers habiles et excellents archers, les nomades faisaient partie de l'armée du califat de Bagdad. Sur cette base, certains historiens concluent que même si le pouvoir politique est resté entre les mains des Arabes et des Perses, la puissance militaire du monde musulman est passée aux Turcs. L'affaiblissement du califat de Bagdad au Xe siècle a conduit à l'émergence de nombreux pays indépendants. États et principautés d'Asie centrale, leur modèle administratif a été construit à l'instar de celui persan.

Au début du XIe siècle, le commandant musulman Mahmud Ghaznavi (de Ghazni, en Afghanistan. Site approx.) conquit certaines régions du nord de l'Inde et y fonda la ville de Lahore en 1022, qui devint la première capitale de la dynastie musulmane.

À la fin du XIIe siècle, le souverain de la petite principauté d'Asie centrale de Gur, située entre Ghazni et Herat, Ghiyas ud-din Muhammad Ghuri envahit le territoire de l'État Ghaznavid et le détruisit.

À partir de 1191, Muhammad Ghuri commença à étendre son influence en Inde., qui a conduit à un affrontement avec Prithviraja III (Rai Pithora dans la tradition persane), devenu un symbole de la résistance hindoue (Rai Pithora dirigeait le territoire des États indiens modernes du Rajasthan et de l'Haryana, sa capitale était Delhi. Remarque site Internet). Malgré la victoire de Tarain (1191), le dirigeant musulman dut mener une lutte acharnée pour renforcer son pouvoir en Inde.

Après avoir capturé Delhi, Muhammad Guri a transféré les terres conquises aux Turcs mu esclave-gulam (du mot arabe « gulam » - esclave ou garçon) et le chef militaire Qutb-ud-din Aibek, après quoi il retourna à Gur. Après la mort de Muhammad Ghuri en 1206, Ktgb ud-din Aibek se proclama sultan de l'Inde, marquant ainsi le début de la dynastie dite des esclaves.

Le sultanat de Delhi dépendait théoriquement du califat de Bagdad, mais déjà au milieu du XIIIe siècle, il acquit son indépendance. À partir de ce moment, le sultanat de Delhi a pratiquement perdu le contact avec le Moyen-Orient, berceau de l'Islam.

La « dynastie des esclaves » (1206-1290) a été remplacée par la dynastie Khilji (1290-1320). Le sultan Ala ud-din (1296-1316) glorifie la dynastie Khilji, dont le règne s'avère néanmoins de courte durée. Durant cette période (début du XIVe siècle), le Bengale était sous la domination de représentants de la noblesse turque, dont beaucoup ont fui les Mongols vers l'Inde.

La dynastie Tughlaq supplanta les Khilji en 1320. Les sultans de cette dynastie marquèrent le début de l’expansion de l’influence musulmane vers le sud de l’Inde. En 1328, Muhammad Shah Tughlaq (1325-1351) déplaça la capitale de Delhi à Devagiri, qui fut rebaptisée Daulatabad. Cependant, le sultan ne parvint pas à prendre pied dans le Deccan et, en 1337, il retourna dans l'ancienne capitale.

En 1347, la ville de Daulatabad se sépara du sultanat de Delhi et l'ancien chef militaire Ala ud-din Bahman, devenu fondateur de la dynastie bahmanide, fut proclamé souverain du Deccan (le plateau au centre de l'Hindoustan).

Les Bahmanides ont réussi à maintenir le contrôle sur la majeure partie du Deccan pendant plus d'un siècle. Mais au XVe et au début du XVIe siècle, le sultanat bahmanide s'est divisé en plusieurs royaumes : Bijapur, Ahmadnagar et Bidar. Bijapur et Golkoda sont devenus célèbres pour leur richesse.

A la fin du XIVe siècle, l'État Tughlaq, en proie à l'anarchie, ne parvient pas à résister à la nouvelle invasion des musulmans venus d'Asie centrale sous la direction du grand conquérant Timur.

La dynastie Tughlaq ne s'est jamais remise de la campagne de Timur. En 1414, la dynastie Sayyid accède au pouvoir. Au début des années 50 du XVe siècle, la dynastie Sayyid était finalement tombée en déclin ; Bahlul Khan Lodi a acquis une influence significative à la cour de Delhi. En 1451, il devient sultan du sultan de Delhi, fondant la dynastie qui porte son nom.

Après la mort de Bahlul en 1489, son fils Sikandar Shah accède au pouvoir, réussissant à vaincre la résistance de certains courtisans.

En 1517, Ibrahim Shah Lodi monta sur le trône de Delhi. Ce sultan a activement lutté contre la rébellion et la rébellion des seigneurs féodaux, il a même mené une campagne réussie contre la ville de Jaunpur, où régnait l'un de ses proches parents.

Cependant, ni les victoires militaires ni les représailles brutales n’ont contribué à renforcer l’unité du sultanat, qui restait encore une entité très lâche. C’est ce qui a largement prédéterminé l’effondrement du sultanat de Delhi.

L'oncle d'Ibrahim, Alam Khan, qui luttait pour le pouvoir, entra en correspondance avec le dirigeant de Kaboul, Babur, l'exhortant à débarrasser l'Inde de la tyrannie d'Ibrahim.

Babur, qui n'attendait qu'une telle opportunité, envahit le territoire du sultanat de Delhi. En 1524, son armée traverse l'Indus et assiège Lahore. Lorsque la ville fut prise, Babur marcha vers Delhi. »

L'Inde musulmane avant l'arrivée des Moghols (Chronologie)

711-713 La conquête de la région du Sind (qui fait aujourd'hui partie du Pakistan) par les musulmans, à savoir Muhammad bin Qasim, le commandant du califat arabe de la dynastie omeyyade, âgé de 18 ans, et donc l'arrivée de l'islam en Inde.

998-1030 Conquête de Delhi et du nord de l'Inde (par le souverain afghan de la dynastie turque) Mahmud de Ghaznev Et

1022 Fondation de Lahore par Mahmud de Ghazni

1175-1193 Conquête du Sind, du Pendjab et de Delhi par l'armée de (un autre dirigeant afghan de la dynastie perso-tadjik) Muhammad Ghor

1204 Conquête du Bengale par le sultanat de Delhi

1210-1290 Une dynastie d'anciens esclaves (ghulams) règne sur le sultanat de Delhi

1290-1320 Dynastie Khilji du sultanat de Delhi

1320-1414 Dynastie Tukluq du sultanat de Delhi

1398 Campagne de Timur (Tamerlan) en Inde

1414-1451 Dynastie Sayyid dans le sultanat de Delhi

1451-1526 Dynastie Lodi du sultanat de Delhi

1498 L'arrivée des Portugais à Calcutta

(D'après l'édition française moderne L'Inde impériale des grands moghols (1997).

Site Web préparé

Humayun, connu pour sa gentillesse et sa miséricorde, respectait les coutumes turco-mongoles de ses ancêtres, il accepta donc de partager le pouvoir avec ses frères.

Ainsi, il fut proclamé padishah et ses frères reçurent à leur disposition des zones distinctes de l'empire : Kamran - Kaboul et Pendjab, et Askari et Hindal - jangirs (lotissements) sur le territoire au nord-est de Delhi.

Le jeune empire était en danger : les dirigeants afghans, rajpoutes et indiens, se rendant compte qu'il n'y avait pas d'unité dans l'État de Humayun, augmentèrent constamment la pression politique et militaire.

Le Gujarat se sépara immédiatement et son sultan Bahadur Shah (1526-1537) se tourna vers les Portugais pour obtenir de l'aide dans la lutte contre les Moghols.

Cependant, cette démarche ne l'a pas aidé à remporter la victoire : il a perdu la guerre et a été contraint de se cacher dans la colonie portugaise de Diu, tandis que Humayun occupait la capitale du Gujarat, Ahmedabad.

Bientôt, Bahadur Shah, avec le soutien des Portugais, put récupérer ses possessions, et ainsi le Gujarat fut complètement perdu, et la dynastie Ahmad des Shahs y fut à nouveau établie.

A l'est, au Bihar et au Bengale, l'empereur Humayun affronte un redoutable ennemi - Sher Shah Suri, "sher" traduit par "lion") de la dynastie pachtoune Sur, qui avait servi son père Babur lors de la conquête du sultanat de Delhi.

Shere Khan (il ne fut proclamé Sher Shah qu'en 1540) ne s'entendit pas avec la noblesse turco-mongole de Babur et partit servir l'un des dirigeants afghans de l'Inde orientale.

Profitant du fait que Humayun était occupé à lutter pour le contrôle de l'Inde occidentale (Gujarat), Shere Khan prit possession du Bengale. Humayun décide d'en finir avec son dangereux rival et lance une attaque contre la capitale du Bengale, Gaur, forçant Shera Khan à se retirer dans la forteresse de montagne de Rohtas.

Cependant, l'indécision et les conditions météorologiques défavorables ont empêché Humayun de capitaliser sur son succès.

Shere Khan lance une attaque surprise contre les troupes de Humayun et leur inflige une lourde défaite, obligeant l'empereur à abandonner l'armée et à fuir.

Après cette victoire, Shere Khan fut couronné sous le nom de Sher Shah Sur, ce qui marqua la victoire temporaire du clan afghan dans la lutte pour le pouvoir sur l'Hindoustan.

Le jeune souverain de Perse, Shah Tahmasp, a fourni un refuge à Humayun et une nouvelle armée à l'ancien empereur, car il le considérait comme un allié potentiel dans la lutte contre les Turcs et les Ouzbeks.

En échange d'une aide pour Après la restitution de ses biens perdus, Tahmasp a exigé que Humayun se convertisse au chiisme (Humayun, comme tous les Grands Moghols, était un musulman sunnite), et en plus, il a cédé Kandahar, qui était alors sous le règne de Kamran, le frère de Humayun.

Humayun accepta la première condition concernant la religion, mais n'abandonna pas Kandahar, où il commença à se gouverner lui-même après des représailles contre son frère (Kamran fut aveuglé et envoyé à La Mecque).

1540- 1545 Règne de Sher Shah (Sher Khan) Sur.

1555-1556 Retour de Humayun en Inde.

La mort accidentelle de Sher Shah dans une explosion de poudre à canon en 1545 met fin au règne de ce grand souverain, qui poursuivait une politique de tolérance religieuse tout en unifiant l'Inde.

Ses héritiers n'avaient pas le talent dont leur père était doté et ne pouvaient donc pas maintenir le contrôle de l'État, déchiré par une lutte continue pour le pouvoir. Le fils de Sher Khan, Sur Islam Shah, devenu dirigeant de Delhi après la mort de son père, mourut en 1554.

Humayun, qui régnait alors à Kaboul, n’attendait qu’un moment opportun pour mettre fin à la dynastie afghane Suri en Inde.

Ainsi, Humayun commença sa campagne en capturant Lahore, qui protégeait la route de Delhi. Et en juillet 1555, le dirigeant autrefois exilé entra à Delhi.

1556-1605 Le règne d'Akbar(accède au trône à l'âge de 14 ans).

Akbar, le fils de Humayun, est né le 15 octobre 1542 dans la forteresse d'Umarkot, située à la frontière avec le désert du Thar.

Akbar, qui a passé la majeure partie de son enfance dans des déplacements sans fin, a cependant reçu une excellente éducation et une bonne formation physique. Le garçon a fait preuve d'une capacité et d'une diligence considérables dans l'étude des métiers militaires, mais la science était un peu plus difficile pour lui.

En 1554, Akbar était déjà un véritable guerrier et participa directement à la campagne de son père en Inde.

La guerre fut un succès et Humayun redevint le dirigeant du nord de l'Inde. Mais après sa mort inattendue en 1556 (Humayun mourut d'un traumatisme crânien, quelques jours après l'avoir subi, en trébuchant dans un escalier raide), Akbar fut proclamé empereur.

1561-1577 L'expansion de l'empire sous Akbar et l'annexion du Bengale (où les dirigeants afghans étrangers ont continué à régner), du Rajasthan (où les Rajputs hindous avaient auparavant régné sur plusieurs principautés désunies) et du Gujarat (où la dynastie indo-musulmane qui s'était séparée de le sultanat de Delhi avait déjà gouverné)

1571 Fondation de Fatehpur Sikri (la nouvelle capitale d'Akbar près d'Agra (aujourd'hui dans l'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde)

1572-1580 Les grandes réformes d'Akbar:

1. Diviser le pays en provinces et abolir les postes héréditaires de gouverneurs ;

2. Introduction d'un système fiscal ordonné, indépendant des gouverneurs locaux ;

3. Création d'un gouvernement collégial de quatre ministres au lieu d'un vizir ;

4. Privation de l'Islam comme religion d'État, suppression de l'impôt sur les non-croyants - jizya et la proclamation du persan comme langue nationale ;

5. Construction du réseau routier et renforcer la sécurité routière par la création de postes douaniers ;

6. Remplacement du calendrier musulman par le calendrier zoroastrien.

Akbar était d'abord un musulman sunnite, mais il fut ensuite fasciné par l'idée de développer sa propre doctrine du din-i illahi (en arabe pour « foi divine »), qui était à la fois une croyance en l'islam, le christianisme, l'hindouisme et l'hindouisme. Zoroastrisme et pratique de rituels individuels de ces religions.

1585-1598 Le séjour d'Akbar à Lahore

1600 Création de la Compagnie des Indes orientales par charte royale britannique pour faire du commerce en Inde

1602 Création de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales

Partie II de la chronologie moghole :

(La chronologie utilise les données de L’Inde impériale des grands moghols (1997)

III. Shah Jahan sur fond de Taj Mahal et de ses proches

Le symbole le plus célèbre de l'héritage des Grands Moghols et de Shah Jahan est le Taj Mahal sur la rivière Jamna (Yamuna), un affluent du Gange à Agra.

Vue aérienne.

Lorsque le futur Shah Jahan naquit en 1592, son grand-père, l'empereur Akbar, avait déjà conquis tout le nord de l'Inde, il fut si heureux de la naissance de son troisième petit-fils qu'il lui donna le nom de Khurram, qui signifiait (« Joie »). , écrit une publication française moderne sur l'histoire des Grands Moghols L'inde impériale des grands moghols.

Le fils aîné de Shah Jahan, Dara Shikoh (1615-1659), passe du temps dans son harem, avec sa femme à ses côtés.

D'après un tableau peint vers 1630-1640.

La relation de Khurram avec son père, Jahangir, qui succéda à Akbar sur le trône impérial, était plutôt confiante, mais il reprochait souvent à son père son addiction au vin. Khurram était le bras droit et l'héritier de Jahangir, mais à partir de 1623 un conflit éclata entre lui et l'empereur.

L'émergence de cette querelle a également été facilitée par les intrigues de l'épouse de Jahangir, Nur-Jahan, qui, voulant conserver le pouvoir même après la mort de son mari, s'est appuyée sur le faible prince Shahryar. Jahangir a cédé à la pression de sa femme et a commencé à favoriser son plus jeune fils,

À l'automne 1627, alors que Jahangir était mourant, diverses factions politiques commencèrent à se battre pour la victoire de leurs candidats dans la lutte pour le trône.

Khurram, qui se trouvait alors dans le Deccan, reçut de Jahangir l'ordre de regagner la capitale. En novembre, après avoir appris la mort de Jahangir, Shahryar se proclame empereur et prend possession de toutes les richesses de la capitale, Lahore. Khurram, qui bénéficiait d'un large soutien au sein de l'armée, était confiant dans sa victoire. Il a ordonné de renverser Shahryar et de s'occuper du reste des prétendants au trône. Nur Jahan fut écartée du pouvoir et vécut ses jours dans le calme de sa résidence privée (elle mourut en 1645).

Dans une miniature moghole datant de ca. 1725, représente l'épouse de l'empereur Jahangir, l'impérieuse Nur Jahan, que les historiens opposent généralement au pouvoir politique boudé de Mumtaz Mahal.

Il est intéressant de noter que dans cette miniature, Nur Jahan est représentée par un artiste qui a vécu avec elle au siècle suivant, sous la forme d'une fille de vertu presque facile. Selon une version, elle aurait commencé sa vie en tant que captive d'un harem, même si, par origine, elle appartenait à une famille noble.

Khurram, prit le nom de Shah Jahan dès son accession(rappelez-vous, les années de son règne étaient de 1628 à 1658).

Il mena des campagnes de conquête sur le plateau du Deccan, dans l'Hindoustan, contre des principautés musulmanes indépendantes (à propos des conquêtes de Shah Jahan dans la nôtre). Il est également revenu à une politique plus dure envers les non-croyants par rapport à la ligne d’Akbar.

Toutes les tentatives des Rajputs hindous de résister au nouveau gouvernement ont été rapidement réprimées. De plus, malgré son attachement au sunnisme, l'empereur a décidé de limiter les fonctionnaires musulmans qui recevaient des pouvoirs trop larges.

De plus, en 1632, en raison du mécontentement croissant des musulmans orthodoxes, l'empereur fut contraint d'ordonner la destruction de certains temples hindous, notamment à Bénarès, afin de s'assurer à nouveau le soutien de l'aile conservatrice des musulmans. Quelque temps plus tard, des mosquées furent érigées sur le site des sanctuaires hindous détruits.

Shah Jahan a même tenté d'interdire aux hindous de pratiquer certaines pratiques religieuses, comme l'incinération des corps des morts.

L'empereur abandonne la politique de tolérance et de tolérance, les persécutions commencent pour des raisons religieuses : désormais, les hindous doivent porter des tuniques boutonnées à gauche, et les musulmans doivent boutonner leurs vêtements à droite. Shah Jahan a annulé de nombreuses réformes d'Akbar, telles que l'introduction de la foi divine et l'instauration de la prosternation obligatoire devant le trône impérial...

Shah Jahan a restauré le vieux Delhi au statut de capitale d'Agra, qui avait été la capitale sous son père, Jahangir. Shah Jahan commença également à construire une magnifique ville fortifiée (aujourd'hui le Fort Rouge) dans la banlieue de Delhi.

Mais tout cela n’aurait guère glorifié Shah Jahan parmi ses descendants autant qu’aujourd’hui.

Shah Jahan est entré dans l'histoire pour une raison complètement différente - grâce à la construction du Taj Mahal (traduit du persan par « Couronne des palais »), un tombeau en l'honneur de son épouse bien-aimée Mumtaz Mahal, et aussi parce qu'à la fin de sa vie, il a été renversé par son fils Aurangzeb.

Habituellement, à ce stade des histoires sur Shah Jahan, de nombreuses sources écrivent que le grand magnat déchu Shah Jahan a été contraint dans les dernières années de sa vie et jusqu'à sa mort, alors qu'il était en état d'arrestation, de contempler son chef-d'œuvre - le Taj Mahal - à travers les barreaux. de la fenêtre.

Mais, par exemple, dans celui que nous donnons matériel de l'auteur indien Appasami Moo Rugayan déclare qu'Aurangzeb gardait son père au Fort Rouge à Delhi. Et le Taj Mahal, comme vous le savez, est situé à Agra, à plusieurs centaines de kilomètres de Delhi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un Fort Rouge là-bas - beaucoup plus grand que celui de Delhi, également construit par l'empereur moghol, mais pas par Shah Jan, mais par son grand-père Akbar.

ET Sur la base de ce qui précède, la plupart des auteurs qui citent peut-être la légende de l'empereur moghol déchu contemplant depuis son donjon sa création architecturale, construite en l'honneur du grand amour, confondent simplement le Fort Rouge d'Agra et de Delhi. Cependant, il convient de noter que sous les Grands Moghols, le Fort Rouge de Delhi s'appelait un peu différemment - "Lal Haveli", qui peut être traduit par "Pavillon Rouge", et Delhi elle-même s'appelait Shahjahanabad.

Dans le même temps, la publication française moderne et réputée sur l’histoire des Grands Moghols, L’Inde impériale des grands moghols, que nous avons citée, insiste sur le fait que Shah Jahan a été emprisonné précisément dans le Fort Rouge d’Agra.

Quant à la relation entre Shah Jahan et Mumtaz Mahal, elles étaient, même selon les biographies de toute une vie, vraiment incroyablement romantiques.

Malgré le fait que Mumtaz Mahal a eu 18 grossesses, soit Elle était presque toujours enceinte ; cela ne l'empêchait pas d'accompagner son noble époux lors des campagnes militaires et même lors du soulèvement de ce dernier, toujours en qualité de prince, contre Jahangir.

Dans le même temps, on pense que Mumtaz Mahal n’a pas lutté pour le pouvoir politique, étant en cela le contraire de l’épouse bien-aimée de Jahangir, Nur Jahan (la belle-mère de Shah Jahan).

Jahan, selon les chroniques, a rencontré Mumtaz Mahal, en tant que prince, lors d'une attraction impromptue - un bazar organisé par les dames de la cour dans le palais d'Agra en l'honneur du Nouvel An musulman.

Arjumand Banu Begum, comme on appelait alors Mumtaz Mahal, était la fille d'un dignitaire persan de la cour moghole. Elle est née à Agra et était la nièce de l'impératrice Nur Jahan, l'épouse déjà mentionnée de l'empereur Jahangir.

La vie à la cour de l'un des Moghols les plus célèbres - Shah Jahan, qui a construit le Taj Mahal.

Ces miniatures ont été peintes par des artistes de la cour pour le « Padshahname » - un récit historique sur les 10 premières années du règne de Shah Jahan, préparé sur les instructions de Jahan lui-même, en particulier par Abdul Hamid Lahori.

Voici une illustration du magazine India Perspectives.

La miniature intitulée par les auteurs du « Padshahname » « L'empereur, entouré d'une aura divine, est pesé contre l'or et l'argent... » montre le moment de la soi-disant cérémonie. La « pesée de l'empereur moghol » eut lieu le 23 octobre 1632 au Diwan-i-Khass (« Salle des audiences privées »), l'ancienne résidence impériale.

La « Cérémonie de pesée de l'empereur moghol » avait lieu deux fois par an - le jour de son anniversaire selon le calendrier solaire et lunaire. Cette cérémonie fut l'un des plus grands événements de la vie de cour tout au long de l'année.

Lors de la cérémonie de pesée, une quantité d'or, d'argent et d'autres bijoux égale au poids de la règle était disposée sur le deuxième plateau de la balance. Ces bijoux étaient ensuite distribués aux pauvres. Ici, nous voyons des danseurs de cour et des musiciens.

On peut également voir dans la galerie à gauche de l'empereur un ensemble de musiciens connus sous le nom de nawbat, qui jouaient des « devises musicales » spéciales lors de toutes les apparitions officielles du Grand Mogol.

L'une des copies du Padshahname a été présentée au monarque anglais George III en 1799 par l'un des dirigeants indiens locaux.

Entre autres choses, le mariage de Shah Jahan avec un parent puissant, Nur Jahan, qui a eu une énorme influence sur Jahangir, a été politiquement bénéfique. Cela a permis au prince de repousser ses frères de l'accès à Jahangir et de s'établir comme héritier du trône.

Il est intéressant de noter que la vingtième épouse de Jahangir, qui devint plus tard la plus importante dans les affaires du palais, Nur Jahan, était, selon une version, initialement une simple concubine du harem, capturée presque comme un trophée de guerre, et seulement ensuite une impératrice, grâce à l'influence de sa fille sur l'empereur, son père Itimad-ad-Daud devint plus tard le premier ministre sous Jahangir.

Selon une autre interprétation, Nur Jahan était une personne tout à fait digne. Laquelle a simplement été temporairement retirée du palais en raison de son mariage. La publication française moderne L'Inde impériale des grands moghols, qui adhère à cette version (qui qualifie cependant le père de Nur Jahan d'aventurier), écrit à propos de Nur :

« En 1611, l'empereur Jahangir tomba amoureux d'une jeune Perse nommée Mihr un-Nisa, qu'il connaissait depuis son enfance. Cette jeune fille épousa l'un des dignitaires moghols et quitta Agra avec lui pour le Bengale. Cependant, la mort subite de son mari lui permet de réintégrer la cour de la capitale et, quelques mois plus tard, elle devient l'épouse de Jahangir. Après cela, ils ont commencé à l'appeler Nur Mahal, ce qui signifiait « Lumière du palais », et un peu plus tard - Nur Jahan, c'est-à-dire « Lumière du monde ». Son entourage immédiat comprenait son père Itimad ud-Daula, un aventurier devenu premier ministre sous Jahangir, et son frère Azaf Khan.

L'augmentation de l'influence perse a contribué à la propagation de l'islam orthodoxe dans l'empire moghol. Jahangir, opposé aux conflits religieux, n’a pas tenté d’empêcher cela. L'empereur était le fils d'une princesse Rajput ; s'il ordonnait la destruction des temples hindous, ce n'était que pour des raisons politiques. De plus, il s'intéressait au christianisme et recevait souvent des missionnaires jésuites à Agra. On pense qu’il voulait même se faire baptiser et se convertir au catholicisme, mais il a décidé de ne pas le faire, pour ne pas devenir dépendant du Portugal.

Nous avons déjà évoqué la fin de Nur Jahan au début de cette section, où nous avons décrit les circonstances de l’accession au pouvoir de Shah Jahan.

Revenant au sujet de Shah Jahan et de Mumtaz, notons que le grand amour n'a pas empêché Jahan de prendre plusieurs autres épouses pendant la vie et après la mort de Mumtaz Mahal.

Mais le fait même de la construction du magnifique Taj Mahal indique que Shah Jahan a été vraiment bouleversé par la mort prématurée (à la suite d'une autre naissance) de Mumtaz Mahal. Ce n’est pas pour rien qu’il lui a donné ce surnom qui signifie en persan « l’élue du palais ». Également du vivant de Mumtaz, l’empereur ordonna qu’elle reçoive le titre de « la plus vertueuse ».

Après la mort de Mumtaz, Shah Jahan a réussi à lui construire un tombeau - un magnifique Taj Mahal blanc comme neige, rose dans les rayons du soleil levant et argenté au crépuscule. Il l'a construit sur plusieurs décennies.

Mais Shah Jahan n'a pas eu le temps de construire son propre tombeau, qui, selon les chroniqueurs, était censé être une copie du Taj Mahal situé en face, mais uniquement noire.

Shah Jahan, comme vous le savez, a été renversé par son fils Aurangzeb. Et puis parlons des circonstances du renversement de Shah Jahan.

Une miniature de la biographie « Padshahname » montre la vie à la cour de Shah Jahan.

Illustration tirée du magazine India Perspectives.

« Au cours de la trentième année de son règne, Shah Jahan tomba gravement malade. Ayant appris cela, ses quatre fils se sont battus pour le trône.

Senior - Dara Shikoh (son nom est traduit du persan par Darius le Magnifique, ), - et avait auparavant participé au gouvernement, était considéré comme l'héritier officiel. À cette époque, il était gouverneur du Pendjab et était très populaire parmi la population. Shikokh avait une apparence attrayante, était un homme instruit et s'intéressait aux enseignements religieux hindous de la bhakti et du soufisme, la direction mystique de l'Islam. Peu à peu, il entre lui-même dans la secte soufie, qui se distingue par son attachement au principe de tolérance religieuse.

De nombreux dignitaires n'aimaient pas cela, car ils craignaient que, devenu empereur, Dara Shikoh ne soit pas un ardent défenseur des intérêts de la population musulmane de l'Hindoustan. Le prince avait un caractère complexe : il ne supportait pas les critiques et n'abandonnait jamais ses décisions. Grâce à sa détermination, Shikoh parvient à prendre le contrôle d'une partie de l'appareil administratif.

Ses frères - Shah Shuja et Murad Bakhsh - étaient à bien des égards inférieurs à Dara Shikoh. Shah Shuja, cependant, devint gouverneur du Bengale. Contrairement à son frère aîné, Shuja était un adepte de l'islam traditionnel.

Quant à Murad Bakhsh, il fut un excellent chef militaire, grâce auquel il put prendre possession de l'une des principales provinces de l'Inde, le Gujarat. Mais sa soif et son penchant pour la débauche ont fait douter de sa capacité à devenir un bon empereur.

Le plus jeune et le plus ambitieux des quatre frères était sans aucun doute Aurangzeb. Il faisait constamment des campagnes militaires et n'aimait pas la vie de cour, méprisait ses frères et ses dignitaires, qui ne s'intéressaient qu'à l'intrigue et au plaisir.

Enfant, il s'est intéressé à la lecture de textes musulmans. En grandissant, il est devenu un ardent défenseur de l'islam sunnite, les croyants voyaient donc en lui un véritable combattant pour la foi.

Le talentueux commandant Aurangzeb réussit à capturer Agra et, en juin 1658, il ordonna que son père Shah Jahan soit emprisonné (sous prétexte de maladie et d'incapacité présumée de ce dernier) dans la Forteresse Rouge d'Agra, où il passa les huit dernières années de sa vie. vie », écrit la publication française L'Inde impériale des grands moghols (1997) et poursuit :

« Shah Shuja, effrayé, s'est enfui en Birmanie, mais le dirigeant local, Magh Raja, a refusé de l'aider. Poursuivi par les partisans d'Aurangzeb, Shah Shuja se cacha dans la jungle (il mourut bientôt en Birmanie, tué par l'un des dirigeants locaux).

Murad Bakhsh se proclame empereur, puis Aurangzeb l'invite à des négociations au cours desquelles Murad est enivré et jeté en prison (il est exécuté en 1661).

Mais le rival le plus dangereux d'Aurangzeb restait Dara Shikoh. Shikoh a tenté de se rendre au Sind, où il espérait recevoir l'aide des Perses. Seule la trahison d'un des princes mit fin à ses prétentions au pouvoir. Dara Shikoh et son fils ont été capturés et envoyés à Aurangzeb à Delhi.

Des représentants du clergé musulman ont condamné Shikokh à mort pour hérésie. L'un des anciens esclaves du prince lui coupa la tête et son corps fut jeté près de la tombe de Humayun. Le fils de Shikokh, Suleiman, a été jeté en prison. Ainsi Aurangzeb réussit à devenir l’empereur moghol.

Aurangzeb a déplacé la capitale à Aurangabad (aujourd'hui dans l'État du Maharashtra), où il a vécu alors qu'il était encore prince avec rang de gouverneur du Deccan. (Le tombeau d’Aurangzeb se trouve également à Aurangabad).

Quant à Shah Jahan, après huit ans d'arrestation, comme déjà mentionné, il est mort de maladie, et sur ordre d'Aurangzeb, il a été enterré dans le Taj Mahal - le tombeau de Mumtaz Mahal - Mumtaz, qui était aussi la mère d'Aurangzeb.

IV. Chronique du règne des Grands Moghols : De Jahangir au dernier Grand Moghol Bahadur II Shah

1605-1627 Le règne de Jahangir. Jahangir, connu sous le nom de Salim avant son accession, s'est rebellé contre Akbar et s'est proclamé padishah, forçant son père à interrompre la guerre dans le Deccan et à retourner à Agra. Akbar a envoyé son courtisan Abul-Fazl chez son fils pour entamer des négociations avec lui. Cependant, le prince s'était toujours méfié du ministre préféré de son père, alors il tendit une embuscade et tua le plus proche conseiller d'Akbar. En apprenant cela, Akbar fut choqué, il maudit son fils et voulut faire de son petit-fils Kusrau, le fils aîné de Salim, l'héritier, mais mourut bientôt de desentry.

Contrairement à ses prédécesseurs, Jahangir n'a pas mené une politique active de conquête., il préférait profiter d'une vie prospère. Jahangir suivait strictement la routine quotidienne établie par la cérémonie, ce qui l'empêchait également de prendre une part active au commandement de l'armée. De plus, l'apathie naturelle était renforcée par une tendance à l'alcool.

Le pouvoir de l'empereur reposait sur la peur de son mécontentement et de ses terribles représailles. Les Européens arrivant à la cour moghole étaient étonnés de la cruauté des châtiments, dont les plus courants étaient l'arrachage des yeux et l'empoisonnement.

1611 Jahangir épouse Nur Jahan

1628-1658 Règne de Shah Jahan

1631 Mort de Mumtaz Mahal

1631- 1648 Construction du Taj Mahal(Tombeau de Mumtaz Mahal)

1635- 1636 Golconde et Bijapur deviennent des sultanats dépendants de l'empire auprès des dynasties musulmanes locales.

Les sultanats de Golconde et de Bijapur (comme Berar, Ahmednagar, Bidar) étaient les premières parties du tout premier État musulman du sud de l'Inde - Bahmani, fondé en 1347 dans l'ouest du Deccan par des chefs militaires qui se sont rebellés contre le sultanat de Delhi. Ayant consacré de nombreuses années de sa vie aux guerres dans le Deccan, Shah Jahan chercha à poursuivre dans cette région la politique dont les principes furent définis par Akbar et Jahangir. Il s’agissait d’établir la domination moghole sur les principautés musulmanes indépendantes de cette région, formées à partir des ruines du sultanat de Delhi.

L'empereur Shah Jahan n'a pas cherché à conquérir Golconde et Bijapur par la force, son objectif était uniquement l'assujettissement politique.

Grâce à la trahison du fils d'Ambar, le chef militaire des armées du sultan, les troupes de Shah Jahan ont réussi à vaincre et à soumettre le sultanat d'Amadnagar, ce que Jahangir n'a pas pu faire. En 1635, le sultanat de Golconde, qui n'avait plus la force de résister aux Moghols, reconnut également la suprématie de l'empereur.

Après un certain temps, le sultanat de Bijapur s'est reconnu comme dépendant de l'empereur, car il n'était pas prêt pour une longue confrontation.

En 1646, Shah Jahan, profitant des conflits intestins des Ouzbeks, tenta en vain de reconquérir Samarkand, la patrie historique des Timurides.

1638-1648 Construction de Shahjahanabad(aujourd'hui le quartier du vieux Delhi), la nouvelle capitale de Shah Jahan.

1657-1658 La lutte entre les fils de Shah Jahan pour la succession pendant la maladie de leur père. Aurangzeb remporte ce combat, exécute les frères séparément et renverse en 1658 Shah Jahan, le plaçant en état d'arrestation, où il passe les huit derniers jours de sa vie.

1658-1707 Règne d'Aurangzeb. Malgré le mécontentement croissant des hindous et des chiites, l’empereur mise toujours sur un retour à l’islam sunnite.

De 1668 à 1669, Aurangzeb a pris un certain nombre de mesures pour rapprocher la législation actuelle de la loi islamique traditionnelle et aggraver la situation de la population non musulmane de l'Inde. Des décrets ont été adoptés interdisant la construction de temples hindous, la représentation de musique nationale, la danse et la consommation de boissons alcoolisées. L'empereur refusa de porter des vêtements indiens (cette tradition existait depuis l'époque d'Akbar).

Aurangzeb mène des guerres acharnées contre les Marathes, dirigés par le jeune commandant talentueux Shivaji.(a vécu de 1630 à 1680, à partir de 1674, il fut le dirigeant de l'État de Maratha qu'il créa (l'État moderne du Maharashtra). Les Marathes sont une tribu indienne issue de la population rurale du sud de l'Hindoustan. Ils agissaient régulièrement comme alliés des sultans de Ahmednagar et Bijapur, qui ont combattu les Moghols. Avant Après son ascension, Shivaji était au service du sultan de Bijapur, mais devenant dirigeant et commandant de sa propre armée, il défia les conquérants musulmans : les sultans du sud de l'Inde et les Moghols. .

Shivaji était partisan des méthodes cruelles, il n'hésitait pas à détruire les villes et villages qui refusaient de se soumettre à lui. Après la mort de Shivaji en 1680, son fils Shambaji poursuivit l'œuvre de son père.

Dans le même temps, d'autres opposants à l'empire moghol se renforçaient - les paysans - les Jats de Mathura et les Sikhs du Pendjab, devenus ennemis des padishahs après l'exécution de leur chef religieux Arjun sur ordre de Jahangir.

Les Rajputs du Rajasthan ont également manifesté leur mécontentement.

1659-1665 Aurangzeb introduit à nouveau la taxe Jizya sur ses sujets d'autres confessions avec l'activité accrue des Britanniques, des Français et des Portugais en Inde, qui mènent des campagnes locales de conquête dans certains territoires de l'Inde, agrandissant leurs comptoirs commerciaux.

1686-1687 L'annexion par Aurangzeb des sultanats musulmans de Bijapur et de Golconde (voir ci-dessus).

1707-1712 Règne de l'empereur moghol Bahadur I Shah. Le deuxième fils d'Aurangzeb, qui gagna les guerres dynastiques après la mort de son père. Pendant le court règne de Bahadur I Shah (1707-1712), les réformes nécessaires n'ont pas été réalisées ; de nombreuses campagnes militaires n'ont fait que ruiner complètement le trésor public, déjà vide sous Aurangzeb. La noblesse se détourna de l'empereur, estimant qu'il ne pouvait plus sauver l'État.

L'affaiblissement de l'empire a permis aux Rajputs hindous de renforcer leur position. Le Raja de Jodhpur, renversé par Aurangzeb, expulsa les gouverneurs moghols et prit le pouvoir dans la principauté entre ses propres mains. Raja Amber a tenté d'organiser une rébellion, mais Bahadur I Shah l'a réprimée.

En 1709, les deux dirigeants récalcitrants acceptèrent à nouveau la domination moghole.

La principale raison de l’échec des Rajputs dans la lutte pour l’indépendance était leur réticence à s’unir les uns aux autres. Dans le même temps, ils réussirent à agrandir le territoire de leurs possessions, même si la suprématie formelle des Moghols resta.

1712-1713 Règne de l'empereur moghol Jahandar Shah. Durant cette période, pour la première fois, l'empereur moghol renonce à un pouvoir illimité, ce qui accroît sérieusement l'influence du vizir (premier ministre) et conduit à l'instauration d'un certain double pouvoir. Le ministre a tenté de faire la paix avec les Jats, les Marathes, les Sikhs et les Rajputs. Jahandar Shah déchu a été étranglé en prison sur ordre de son parent Farrukhiyar, qui est devenu le prochain empereur moghol. V.

1713-1719 Règne de l'empereur moghol Farrukhiyar (Faruk Siyyar)). Farooq Siyyar a combattu avec succès contre les Sikhs qui ont envahi le Pendjab. Il accède au pouvoir grâce à des guerres dynastiques réussies, mais en 1719 il est renversé par ses plus proches confidents, connus sous le nom de frères Said : les généraux de l'empire moghol depuis l'époque de l'empereur Aurangzeb, Said Hassan Ali Khan Barkha et Said Abdullah Khan Barkha. . Farouk Siyar a été emprisonné, aveuglé et affamé, et deux mois plus tard, il a été étranglé..

Au cours de ce règne, l'affaiblissement supplémentaire du pouvoir central a conduit au renforcement des dirigeants locaux, qui ont commencé à percevoir des impôts en leur faveur. L'empereur ne recevait plus d'argent de la population ; Ainsi, l'ordre établi par Babur et Akbar a été violé.

Les différences ethniques et religieuses ont contribué à la croissance du séparatisme au sein de la noblesse, dont la majorité n'était plus des Perses et des Turcs, mais des Indiens convertis à l'islam. Peu à peu, les aristocrates acquièrent une totale indépendance et ne prennent plus en compte les intérêts de l'empire.

1719-1748 Règne de l'empereur moghol Muhammad Shah.

En 1739, l'armée perse, dirigée par le dirigeant turc de ce pays, Nadir Shah, envahit l'Hindoustan.