Si l'irréductibilité de la réalité sémantique aux processus et mécanismes cognitifs est évidente et ne nécessite pas de preuves particulières, alors son irréductibilité aux mécanismes émotionnels n'est pas si évidente à première vue et nécessite une considération particulière.

Nous consacrerons donc cette section à la relation entre les concepts de « sens » et d’« émotion ».

Il a été souligné à plusieurs reprises que les émotions sont un mécanisme de présentation directe au sujet de la signification personnelle des objets, des phénomènes et des situations entières qu'il reflète (Leontyev A.N., 1971 ; 1999 ; Vilyunas, 1976 ; 1983 ; 1986). Ce lien évident entre phénomènes émotionnels et sémantiques a conduit à

2.8. Sens et émotion

que dans la littérature psychologique, les phénomènes et mécanismes émotionnels et sémantiques sont souvent mélangés, ce qui se reflète même dans l'adjectif assez courant « émotionnel-sémantique », dont les deux parties sont souvent considérées comme des synonymes. Une analyse particulière de la relation entre sens et émotion, réalisée par V.K. Vilyunas, l'a conduit à la conclusion « que les deux systèmes de terminologie - « émotionnel » et « sémantique » - décrivent les mêmes phénomènes en psychologie et sont donc largement interchangeables » ( Vilyunas, 1976, p. 66). Les différences entre eux, selon V.K. Vilyunas, résident uniquement dans la moindre généralité et le plus grand caractère descriptif du concept d'« émotion ». Arguant « qu'aucune ligne de distinction claire ne peut être tracée entre les phénomènes sémantiques et émotionnels, que les relations émotionnelles constituent la base des formations sémantiques et que le concept de sens ne sert qu'à une interprétation conceptuelle spécifique de ces relations, une interprétation qui met avant tout l'accent sur , le développement particulier que reçoivent les phénomènes de nature émotionnelle dans le système de conscience » (Viliunas, 1983, p. 199), l'auteur abandonne par la suite complètement la terminologie sémantique dans ses œuvres.

Nous considérons que les conclusions auxquelles est parvenu V.K. Vilyunas sont incorrectes, puisque plusieurs groupes d'arguments différents parlent de l'écart fondamental entre la réalité émotionnelle et sémantique.

Premièrement, le concept d’« émotion », lorsqu’il est utilisé correctement, fait référence uniquement à des expériences subjectives, contrairement au concept de sens, qui peut être utilisé plus largement. Comme le dit F.E. Vasilyuk (1984), par exemple, il existe un consensus parmi les différents auteurs pour comprendre l’émotion comme une forme unique de réflexion mentale, de réalité subjective. J.-P. Sartre a souligné la propriété d'une émotion de toujours signifier autre chose qu'elle-même. « Pour le psychologue [de la tradition classique. - D.L.] l'émotion ne veut rien dire, puisqu'il l'étudie comme un fait, c'est-à-dire isolé de tout le reste » (Sartre, 1960, p. 16). Une analyse complète des phénomènes émotionnels du point de vue de la phénoménologie part, selon Sartre, de la position selon laquelle l'émotion signifie d'une manière unique «... l'intégrité de la conscience ou, si nous la prenons dans un sens existentiel, la réalité humaine. » (ibid., p.

17). Cette réalité humaine, distincte de l’émotion elle-même, est, comme nous avons cherché à le montrer, une réalité sémantique spécifique. Cet argument, faisant appel au statut ontologique de l'émotion elle-même, est soutenu par des définitions sans ambiguïté des émotions dans les dictionnaires et les encyclopédies et peut difficilement être réfuté par le désir de certains auteurs

CHAPITRE 2. Ontologie du SENS

(Etkind, 1979 ; 1981 ; 1984 ; Viliunas, 1986) à l’utilisation du concept d’« émotion » dans un sens élargi, couvrant toutes les relations de partialité et de signification, tant subjectives qu’objectives, les relations de vie, c’est-à-dire réellement sémantiques. . Les mots « émotion » et « émotionnel » sont autorisés pour désigner uniquement une réaction, mais pas un stimulus, seulement une expérience ou une représentation, mais pas des événements ou des connexions entre des phénomènes du monde de la vie. Les émotions sont enracinées dans le sensoriel et présentent des caractéristiques spatio-temporelles, modales et d'intensité (Wecker, 1998) ; les caractéristiques des phénomènes sémantiques sont complètement différentes.

Deuxièmement, contrairement aux émotions, qui sont toujours non spécifiques, la signification personnelle est toujours spécifique et contient une indication explicite ou cachée des motifs ou d'autres structures formatrices de sens qui donnent une signification personnelle à un objet ou un phénomène donné, ainsi que la relation significative entre eux. Le sens n’est pas seulement toujours le sens de quelque chose, mais aussi toujours par rapport à quelque chose (par opposition à l’émotion), et ce rapport est toujours concret. Différentes significations personnelles peuvent évoquer les mêmes émotions. En même temps, une modalité qualitative spécifique – le plaisir, la colère, la curiosité, le chagrin, l’ennui, l’excitation, etc. – est une caractéristique de l’émotion elle-même ; le sens personnel en lui-même n’a pas une telle modalité. « Un objet qui a le sens de douleur », écrit V.K. Vilyunas, « peut provoquer à la fois une fuite, un désir de s'en éloigner et une réaction agressive visant à sa destruction » (Vilyunas, 1976, p. 91). Cependant, il nous semble que dans dans cet exemple la douleur est une réaction émotionnelle non spécifique, tandis qu'un objet peut avoir le sens soit d'une menace, soit d'un obstacle, ce qui détermine la différence des réactions comportementales.

Troisièmement, l'émotion est la forme principale, mais pas la seule, de présentation subjective à l'image de la signification personnelle des objets et des phénomènes. Le sens peut également s'exprimer sous d'autres formes non émotionnelles, par exemple dans les effets de structuration biaisée et de distorsion de l'image mentale, ainsi que dans les phénomènes de condensation de l'image (dans les rêves), de métaphore (dans le langage), de montage. (au cinéma), qui ont une seule nature. Tant la distorsion dans l'image des caractéristiques significatives des objets ou phénomènes réfléchis « pour s'adapter » aux besoins et aux valeurs du sujet, que l'émergence d'un nouveau sens à partir d'une combinaison inattendue d'images prises dans des contextes différents, peuvent ne pas être accompagné d'une quelconque emphase émotionnelle et peut ne pas être remarqué par le sujet. La phénoménologie de telles transformations d’images sera discutée plus en détail ci-dessous, dans la section 3.1.

2.8. Sens et émotion

Quatrièmement, le décalage entre les émotions et le sens se manifeste clairement lorsque analyse psychologique art (pour plus de détails, voir Leontiev D.A., 1998 a). Traditionnellement, l'art était associé à la sphère émotionnelle d'une personne, l'opposant notamment dans ce paramètre à la science. Cependant, l’incapacité de décrire l’art uniquement dans le langage des émotions est confirmée par le fait que l’impact le plus direct, le plus intense et le plus évident sur les émotions dans leur forme pure n’est pas le « grand » art, mais des substituts commerciaux quasi artistiques. Quant au véritable art, il ne concerne pas les émotions, mais la personnalité, qui ne se réduit ni à la sphère intellectuelle, ni à la sphère émotionnelle. Il faut dire que dans le lit procustéen de la dichotomie affect-intellect, encore caractéristique de psychologie moderne, surtout en Occident, non seulement l’art, mais aussi bien d’autres choses, n’y rentrent pas.

La distinction entre quasi-art et véritable art selon le critère « pour les émotions - pour la personnalité » est en bon accord avec l'identification de deux classes de processus émotionnels dans la perception de l'art - la réflexion et la réaction (Cupchik, Winston, 1992). Le modèle réactif suppose que « l’activité interprétative de l’esprit est réduite et l’accent est mis sur une simple réponse émotionnelle » (ibid., p. 70). Les auteurs de cette distinction, J. Kupchik et E. Winston, citent comme illustration de l'art à orientation réactive romans sentimentaux, construit selon des schémas rigidement stéréotypés. « Lorsque l’interprétation est guidée par des stéréotypes ou des prototypes, moins de processus interprétatifs sont nécessaires et une simple réponse affective peut facilement être évoquée » (ibid., p. 75). La réaction s’effectue principalement au niveau de simples manifestations corporelles (physiologiques) associées aux contextes dont nous avons parlé ci-dessus. Au contraire, le type de perception réflexive est associé à des processus complexes de traitement cognitif, d'interprétation et d'évaluation inhérents aux destinataires esthétiquement développés. Les expériences menées par J. Kupchik et E. Winston montrent que deux types différents de perception, démontrés par des destinataires esthétiquement développés et non développés, se manifestent clairement même dans le langage avec lequel tous deux décrivent des œuvres d'art.

Cinquièmement, la séparation du sens personnel et de l'émotion et la démonstration de l'influence de la première sur la seconde se sont révélées possibles dans les expériences psychologiques. Ainsi, la dépendance des différences dans les formes de réponse émotionnelle aux différences dans les significations correspondantes a été montrée par N.I. Naenko (1976). En demandant aux sujets différentes significations personnelles des activités qu'ils effectuent (ac-

(tualisant différents motifs), elle a enregistré les différences correspondantes dans la forme de tension mentale qui surgit chez les sujets au cours de l'activité. Des expériences en partie similaires ont été réalisées par M.V. Ermolaeva (1980 ; 1984). En étudiant l'état de satisfaction au travail, elle a découvert la dépendance de cet état à l'activité du sujet et aux caractéristiques structurelles de l'activité, arrivant à la conclusion que les transformations du vecteur sémantique personnel déterminent la qualité de l'aspect émotionnel de états fonctionnels lorsque le motif de l'activité et les conditions de son apparition changent. Elle a obtenu des résultats similaires en étudiant l’anxiété. Conclusion générale Il est formulé sans ambiguïté : « Les transformations du sens personnel sont un lien médiateur dans l'influence des motivations et des conditions d'activité sur le contenu des états émotionnels » (Ermolaeva, 1984, p. 89).

Dans les expériences de M.I. Lisina et S.V. Kornitskaya (1974), une dépendance à l'égard de l'attitude émotionnelle des enfants a été constatée. jeune âge et des enfants d'âge préscolaire aux adultes sur la mesure dans laquelle le contenu de la communication entre eux correspondait au niveau des besoins de communication de l'enfant à un niveau d'âge donné. B. Weiner et ses co-auteurs ont découvert des différences qualitatives dans l'expérience émotionnelle du succès et de l'échec en fonction des facteurs auxquels les sujets attribuaient le succès ou l'échec, c'est-à-dire dans quels systèmes de connexions sémantiques ils les plaçaient (voir Heckhausen, 1986b, pp. 166-167) . La dépendance de l'évaluation émotionnelle des enfants d'âge préscolaire à l'égard de leurs propres activités selon qu'ils ont ou non évalué le fragment central de l'activité qui la porte signification principale, ou un fragment relativement périphérique de la même activité, a été enregistré dans les expériences de T.P. Khrizman et al. (1986, p. 130). Une distinction théorique et expérimentale claire entre les aspects sémantiques et émotionnels de la régulation de l'activité et la divulgation de leur relation est donnée dans une série d'études sur la régulation de l'activité mentale sous la direction d'O.K. Tikhomirov (voir Vinogradov, Dolbnev, Steklov, 1977 ; Breslav, 1977 ; Vasiliev, 1979 ; 1998 ; Vasiliev, Popluzhny, Tikhomirov, 1980 ; Tikhomirov, 1984).

Des exemples qui démontrent clairement la dépendance de l'expérience émotionnelle d'un certain événement à l'égard du système hiérarchique intégral de relations de vie dans lequel cet événement est inclus, de son contexte psychologique, sont faciles à trouver dans Vie courante. Il existe donc suffisamment de raisons pour distinguer la phénoménologie sémantique de la phénoménologie émotionnelle. Nous voyons que les réactions émotionnelles ont tendance à nous signaler une signification personnelle. On peut dire que les émotions remplissent une fonction auxiliaire de présentation personnelle

2.9. CONCLUSION SUR LE CHAPITRE 2

le sens à un niveau conscient, non pas tant en l'affichant de manière significative (c'est impossible, car le sens est beaucoup plus complexe et plus profond que l'émotion), mais en attirant l'attention sur lui et en fixant la tâche de sa divulgation significative. La caractérisation des émotions comme tissu sensoriel de sens (Vasilyuk, 1993) nous semble très précise.

Ainsi, le concept de sens, en portant l'analyse au-delà des limites de la conscience, sur le plan du monde de la vie, permet de dépasser l'opposition binaire de l'affect et de l'intellect, de la cognition et du sentiment, en

captivité dont la connaissance humaine continue de rester depuis l’Antiquité.

Notes de cours d'études sociales (7e année)

Sujet : Portrait psychologique de la personnalité : intelligence, émotions, sentiments/

Le but de la leçon : déterminer quelles propriétés humaines fondamentales (tempérament, caractère, intelligence, émotions, sentiments) influencent le développement de la personnalité.

Objectifs de la leçon:

Éducatif : 1) se faire une idée des concepts - capacité, intelligence, sentiments, émotions, affect, stress, humeur.

Du développement : 1) développer la réflexion, la capacité de penser clairement, d'exprimer ses pensées brièvement et clairement, 2) développer compétences en communication, capacité à travailler dans des groupes créés spontanément, Compétences créatives lors de l'accomplissement des tâches.

Éducatif : 1) éduquer une personne moderne instruite et active,

Type de cours : combiné

Format de cours : traditionnel

Équipement : manuel Kravchenko I.A., Pevtsova E.A. Études sociales 6e année, polycopiés, présentation « Portrait psychologique d'une personnalité ».

Pendant les cours

Étape de la leçon

Activités des enseignants

Activités étudiantes

Salutations, enregistrement des absents.

Ils s'assoient.

Dans la dernière leçon, nous avons parlé du portrait psychologique d'une personnalité. À la page 32, nous énumérons les propriétés humaines fondamentales qui influencent la formation de la personnalité.

Aujourd'hui, nous continuerons à en parler, à savoir, nous analyserons ce que sont les capacités, l'intelligence, les sentiments et les émotions.

Écrivons-lesujet de la leçon : Portrait psychologique de la personnalité : intelligence, émotions et sentiments.

Quelle propriété avons-nous apprise dans la leçon précédente ?

4 cartes et une tâche sont distribuées - vous devez déterminer le type de tempérament et décrire le caractère du héros.

Voyons dans quelle mesure vous pouvez déterminer le type de tempérament. Regardons une petite situation de jeu de rôle.

Mais le tempérament n’est pas le seul à jouer un rôle important dans la formation de la personnalité. Quelle qualité une personne acquiert-elle au fil du temps ?

Sur la diapositive, il est nécessaire de séparer les traits de caractère - positifs et négatifs (écrits sur 2 colonnes)

Êtes-vous d'accord avec l'affirmation selon laquelle " mauvais caractère Pouvez-vous le réparer si vous le souhaitez ?

Il est donc nécessaire de tirer une conclusion sur la façon dont le portrait psychologique évolue à partir de la naissance.

Ils l'appellent.

Ils l'écrivent.

Le tempérament est un ensemble de propriétés individuelles d'une personne, caractérisées par la rapidité d'émergence des sentiments et leur rapidité.

Ils reçoivent la tâche (Annexe 1) et travaillent.

2 élèves mettent en scène une situation où un homme s'assoit sur un banc et pose son chapeau à côté de lui. Une autre personne arrive et s'assoit accidentellement sur ce chapeau. Montrez 4 scènes et les réactions de 4 tempéraments. Les étudiants doivent déterminer leur type de tempérament.

Le caractère est un ensemble de caractéristiques mentales individuelles stables d'une personne, manifestées dans son comportement et ses activités.

Finissez la tâche.

Ils raisonnent.

Ainsi, le portrait psychologique se construit dès la naissance. Sa base est le tempérament, qui est donné dès la naissance. Au cours du processus de développement de la personnalité, le caractère se forme sous l'influence de divers facteurs. Vous pouvez le changer, mais avec le désir et les efforts.

III

Le portrait psychologique d'une personnalité ne consiste pas seulement en de tels éléments structurels comme le caractère et le tempérament, cela inclut également les capacités et l'intelligence, ainsi que les sentiments et les émotions.

Travaillez en groupe. Il est nécessaire d'utiliser le texte des cartes pour définir les termes - émotions, capacités, intelligence, sentiments.

Alors s'il vous plaît, premier groupe, vous devriez avoir une capacité définie.

Bien. Deuxième groupe, quelle définition pouvez-vous donner à la notion d’intelligence ?

Quel genre de programmes intellectuels à la télévision connaissez-vous ?

En plus de l'intelligence, il existe plusieurs autres types de capacités, par exemple le surdouement, le génie, le talent. Selon vous, quelle est la différence entre eux ?

Composez un syncwine avec ces deux mots. (Annexe 3)

Bien. Les émotions sont une autre propriété qui influence le développement de la personnalité. S'il vous plaît, troisième groupe, dites-nous ce que sont les émotions.

Eh bien, les sentiments sont indissociables des émotions. Quelle définition le quatrième groupe nous a-t-il donné ?

MINUTE PHYSIQUE (exercices pour les muscles du visage)

Pourquoi pensez-vous qu’une personne a besoin de sentiments et d’émotions ?

Regardons des images et des photographies d'animaux et de personnes, déterminons les émotions qu'ils ressentent.

Qu’avez-vous observé maintenant – des émotions ou des sentiments ?

La diversité du monde des sentiments s'appelle richesse spirituelle, ce n'est pas pour rien qu'ils parlent de l'âme humaine.

Mais culture moderne, les médias, je prône l'interdiction des sentiments et de leur manifestation extérieure.

Pourquoi pensez-vous?

Les gens s'interdisent de ressentir, ils trouvent diverses justifications rationnelles à ces interdictions.

"Les vrais hommes ne pleurent pas"

"La peur est un signe de faiblesse"

« On ne peut pas être en colère contre ses proches »

Alors que se passe-t-il, avons-nous besoin de sentiments ou pas ? Que se passe-t-il si nous retenons nos sentiments ?

Et pour éviter que cela ne se produise, nous devons apprendre à gérer nos émotions et nos sentiments.

Est-ce facile de faire ça ?

Lisez le manuel p.41.

Alors, qu'est-ce qui influence le développement de la personnalité, qu'est-ce qui est inclus dans le portrait psychologique d'une personnalité ?

Pour répondre à cette question, nous devons résoudre des mots croisés.

Capacité de cognition et de pensée logique.

Le type d'émotion le plus élevé

un ensemble de propriétés individuelles d'une personne, caractérisées par la vitesse d'émergence des sentiments et leur rapidité

une forme particulière de réflexion par la psyché du monde environnant, se manifestant principalement par des expériences

capacité à faire quelque chose, inclination à certaines activités

un ensemble de caractéristiques mentales individuelles stables d'une personne, manifestées dans son comportement et ses activités.

Quelle conclusion peut-on tirer sur la formation de la personnalité ?

Vous avez 3 minutes pour travailler.

La capacité d’une personne se définit par sa capacité à faire quelque chose, par sa propension à certaines activités. .

L'intelligence est la capacité de cognition et de pensée logique.

Options de réponse. (les gars intelligents et les filles intelligentes, les plus intelligents, et où quand, cent contre un, leur propre jeu, qui veut devenir millionnaire, champ des miracles, maillon faible, taxi)

Ils s'expriment.

Annexe 4.

Les émotions sont une forme particulière de reflet du monde environnant par le psychisme, se manifestant principalement par des expériences

Les sentiments sont des attitudes envers le monde qui nous entoure, des événements ou des personnes spécifiques, forme la plus élevéeémotions.

(Annexe 4) nous définissons les émotions.

Ils aident à exprimer l’état interne d’une personne et sa réaction à l’environnement.

Ils regardent et déterminent.

Ces verrouillés suggèrent qu'une personne évite certains états émotionnels (tristesse, ressentiment, peur), car elle ne doit pas paraître faible, mal élevée, infructueuse.

Interdiction de la montagne

Interdiction de la peur

Interdiction de la colère

Une analogie avec une bouilloire bouillante : si on explose, cela entraînera maladie, mélancolie, dépression, agressivité.

Ils lisent et répondent.

(ajouter 5)

Ils répondent.

Réflexion. Qu'avez-vous appris de nouveau ? Classement.

Conversation en cercle. Résumons-le

d/z paragraphe 6, page 42, question. 3.atelier

Notez-le dans un journal. Explication de d.z.

Les phénoménologues, les existentialistes et les pragmatiques critiquent la compréhension épistémologique de la conscience comme le reflet de son objectivité, de sa rationalité et de son supposé isolement de l'activité vitale des individus. Selon E. Husserl (penseur allemand, fondateur de la phénoménologie), cet enseignement « surmonte l'objectivisme naturaliste et tout objectivisme en général de la seule manière possible lorsque le philosophe part de son propre Soi, et précisément en tant que source et exécuteur de ses appréciations et jugements... Avec une telle attitude, on parvient à construire une science de l’esprit absolument autonome sous la forme d’une compréhension cohérente de son propre monde en tant que produit de l’esprit.

Comme on le voit, E. Husserl déduit tout de l'esprit, sans expliquer ce qu'il est lui-même, quelles sont ses sources extérieures et comment il est connecté au monde extérieur. La théorie de la réflexion répond à ces questions et est capable de relier la conscience, la sphère spirituelle de la vie des gens, à leurs besoins et préoccupations quotidiens. La conscience humaine est un système complexe, ramifié et relativement indépendant qui unit les émotions, la pensée et les sentiments spirituels en un seul tout.

À divers égards, la conscience d'une personne agit comme son esprit, son honneur et sa conscience, comme sa raison, son intelligence et sa sagesse, comme sa conscience de soi et son âme, comme une manifestation individuelle de l'esprit du temps - la conscience sociale à un stade spécifique de son développement historique. Et tout cela est une forme particulière de réflexion et d’expression de la nature, de la société et du monde intérieur de chaque individu. Le monde subjectif d'une personne, qui représente pour elle son propre Soi, qui est son monde intérieur, peut être appelé une superstructure informationnelle (instinctive-émotionnelle, spirituelle-sensuelle, intellectuelle) sur l'existence sociale individuelle, corporelle et matérielle d'une personne. Cette définition correspond pleinement au fait que la conscience humaine, tant dans son mode d'existence que dans son contenu, est le reflet de la matière dans la mesure où elle s'est manifestée dans sa propre existence.

Donnons maintenant une brève description des principales composantes de la psyché et de la conscience humaines. Dans la sphère émotionnelle de la conscience, il y a des éléments élémentaires émotions (faim, soif, fatigue...), sentiments (amour, haine, chagrin, joie...), affecte (rage, horreur, désespoir...), passions et bien-être émotionnel, humeur (joyeux, déprimé), états de tension émotionnelle particulièrement forts - stresser.

Dans les sentiments d’une personne, les objets se reflètent sous la forme d’une expérience et d’une attitude évaluative à leur égard. Le reflet d'un objet et l'attitude à son égard sont liés, mais ne coïncident pas complètement. La réflexion peut être la même, mais l’attitude peut être différente. Dans les sentiments d’une personne, ainsi que dans ses propriétés objectives, l’importance des choses pour elle-même et pour les autres est évaluée. Dans différentes cultures, les mêmes objets peuvent avoir des significations sensiblement différentes et agir comme des symboles de relations complètement différentes.

Psychologues et philosophes se posent la question : les critères de vérité sont-ils applicables aux sentiments ? Toute expérience subjective a un contenu objectif. Par conséquent, on suppose que les sentiments peuvent être évalués comme intelligents ou stupides, reflétant de manière adéquate (correctement) ou inadéquate (incorrectement) les valeurs des choses et des événements. R. Descartes, par exemple, considérait que l'amour et la haine étaient vrais lorsqu'ils aiment les très bonnes choses et détestent les très mauvaises choses. Dans le cas d'un écart marqué entre les sentiments et la réalité objective, lorsque « l'esprit et le cœur ne sont pas en harmonie », une personne peut éprouver un conflit interne aigu, allant même jusqu'à un trouble mental irréversible. M. Gorki a écrit : « Il est nécessaire que l'intellect et l'instinct se fondent dans une harmonie harmonieuse, et alors, me semble-t-il, nous tous et tout ce qui nous entoure serons plus brillants, plus légers, plus joyeux. Je crois que c'est possible. Je n’aime pas les gens intelligents mais qui ne savent pas comment se sentir. Ils sont tous mauvais, et même modestement mauvais.

Les sentiments et la conscience sont interconnectés. Un trouble de la conscience commence par un trouble d'abord dans la sphère émotionnelle, puis la pensée est perturbée, suivie par la conscience de soi. Si une personne n’est pas consciente du danger, elle n’éprouve pas de peur. Si quelqu’un n’est pas conscient de l’insulte qu’il a reçue, il n’éprouve pas de colère. S’il n’y a pas de conscience, alors il n’y a pas de conscience de sa culpabilité et de son repentir.

Toutes les activités humaines sont réalisées avec la participation de la pensée et des sentiments. La source de l'activité est besoin - dépendance objectivement définie d'une personne vis-à-vis du monde extérieur. Les besoins sont vécus sous forme de désirs et de pulsions. Attirance - phénomène psychophysique. Une personne dépend de l'objet qui l'attire. Lorsque cet objet est trouvé, l’attraction prend le caractère de désir. « Le désir est une attraction avec conscience de celui-ci. » Dans la mesure où les besoins sont reconnus par une personne, ils deviennent son intérêt et un stimulant direct pour certaines activités.

Il est possible de construire une série de concepts légèrement différents. Pour comprendre le sens de toute activité humaine, il est nécessaire de comprendre ses motivations - les raisons conscientes, les objectifs, les intentions de certains comportements. Derrière les mêmes actions peuvent se cacher des motivations différentes. La motivation est déjà un facteur moral qui transforme l'action en acte. Mais tous les comportements humains ne sont pas motivés de manière rationnelle. Pour sa mise en œuvre, l'intention nécessite de la volonté et une action constante dans la direction choisie.

Que ferons-nous du matériel reçu :

Si ce matériel vous a été utile, vous pouvez l'enregistrer sur votre page sur les réseaux sociaux :

| Tweeter |

Tous les sujets de cette section :

La science comme forme la plus élevée de connaissance

La science désigne avant tout un certain type de connaissances, ainsi qu'une sphère particulière d'activité sociale des personnes, dont la tâche particulière est l'accumulation de connaissances, la vérification et la preuve.

La vérité objective est l'idéal éternel de la science

Il existe une opinion selon laquelle le trait distinctif de la science ne devrait pas être considéré comme le désir de vérité objective, mais des méthodes spécifiques de cognition et des formes d'expression des connaissances à l'aide d'un langage spécial. Partisans

Niveaux empiriques et théoriques de connaissances scientifiques

Avant l'émergence de la science en tant qu'activité cognitive spécialisée des personnes, les connaissances empiriques coïncidaient avec les connaissances spontanées, pratiques et quotidiennes. Empirique au sens littéral est

Doubler le nombre de scientifiques (sur la base des données des années 50-70)

Europe Depuis 15 ans USA Pendant 10 ans URSS Pendant 7 ans

Formes de connaissance scientifique

Vers les formulaires savoir scientifique comprennent généralement des problèmes, des hypothèses, des théories, ainsi que des idées, des principes, des catégories et des lois – les éléments les plus importants des systèmes théoriques. Certains auteurs considèrent une forme de connaissance et de fa

Méthodes de connaissance scientifique

Les méthodes de connaissance scientifique comprennent les méthodes universelles de pensée (analyse, synthèse, comparaison, généralisation, induction, déduction, etc.), les méthodes de recherche empirique et théorique (observation

L’émergence de la science comme négation, dépassant la mythologie

Dans l'esprit des peuples primitifs depuis des dizaines de milliers d'années, la connaissance propriétés immobilières les choses et les processus, obtenus pratiquement, étaient entrelacés d'idées fantastiques qui constituaient

Les origines de la connaissance scientifique empirique

Dans le processus de complication et de division du travail initialement indifférencié, le développement de l'agriculture d'irrigation, la construction de temples et de pyramides et l'émergence de l'écriture, le besoin s'est fait sentir

La philosophie antique comme première forme de science théorique elle-même

La Grèce antique (VIe siècle avant JC) est à juste titre considérée comme le berceau du savoir scientifique et théorique et la première forme de la vision philosophique du monde elle-même. Désormais, la fonction distinctive de la science devient

Périodes antiques et médiévales de développement des sciences naturelles

Le fondateur de l’ancienne philosophie naturelle, Thalès, est devenu célèbre pour avoir prédit avec succès éclipse solaire, observé en Grèce en 585 av. Thales s'appelle ingénieur hydraulique, il est également connu pour son travail

La formation des sciences naturelles dans sa compréhension moderne. Révolution en mécanique

Aux XVIe-XVIIe siècles. la connaissance philosophique naturelle et largement scolastique de la nature s'est transformée en science naturelle moderne, en connaissance scientifique systématique basée sur l'expérimentation et la recherche mathématique.

Développement des sciences naturelles aux XVIIIe-XIXe siècles. Le processus de théorisation des sciences naturelles

Du milieu du XVIIIe siècle. Les sciences naturelles sont de plus en plus imprégnées d'idées développement évolutif phénomène naturel. Rôle important Les œuvres de M.V. y ont joué un rôle. Lomonossov, I. Kant, P.S. Laplace, dans lequel

Renforcer les relations entre la science et la technologie, la science et la production matérielle

Avant le développement de l’industrie manufacturière, la science et la technologie étaient en réalité isolées l’une de l’autre. Au 16ème siècle les besoins du commerce, de la navigation, des grandes usines ont déterminé la création d'un syndicat stable

Le concept d'une image scientifique du monde

Le concept " image scientifique monde" est activement utilisé dans les sciences naturelles et la philosophie depuis la fin du 19e siècle. Une analyse particulière de son contenu a commencé à être réalisée plus ou moins systématiquement à partir des années 60 du XXe siècle,

Changement historique dans les images physiques du monde

Dans la littérature historique et méthodologique existante, l'évolution historique des images physiques du monde est analysée de la manière la plus détaillée. Aux XVIe-XVIIe siècles. au lieu de la philosophie naturelle, la mécanique a été établie

Image scientifique moderne du monde

Au 20ème siècle Avec la physique, la biologie prétend également être le leader de la connaissance scientifique, qui comprend des domaines aussi puissants que la science de l'évolution, la génétique et l'écologie, devenue la science de la biosphère.

La relation entre différenciation et intégration des connaissances scientifiques

La différenciation des connaissances scientifiques en sciences distinctes a une longue histoire. Et ce jusqu'au XIXème siècle. La tendance principale dans le développement de la science était la spécialisation sur la voie de l'isolement, de la séparation des sciences.

Concept général de la culture

Les experts comptent jusqu'à 500 définitions de la culture. Le mot latin cultura signifiait à l’origine culture, culture du sol. Cicéron en 45 avant JC l'a utilisé au sens figuré comme cul

La science est la principale forme de culture du 20e siècle

Compte tenu de ce qui a été dit sur la culture en général, il est clair que toutes les sciences, y compris les sciences naturelles, constituent l'une des formes de culture les plus importantes. Et à l'ère de la révolution scientifique et technologique, la science est à juste titre considérée comme le leader

Cultures des sciences naturelles et des sciences humaines

Suite à la division de la culture en matérielle et spirituelle au 20e siècle. une division des cultures entre sciences naturelles et sciences humaines a été établie. Sciences humanitaires, bien sûr, ont leurs propres spécificités par rapport aux naturels

Aspects de valeur subjective de la connaissance scientifique. Responsabilité sociale des scientifiques

À mesure que les relations entre la science et la société s'intensifient, les problèmes sociaux et moraux liés au développement de la science deviennent plus aigus et les exigences imposées aux scientifiques, tant en tant que spécialistes que citoyens, augmentent.

Concept général du mysticisme

Le puissant développement de la science au XXe siècle, aussi étrange que cela puisse paraître à première vue, se combine avec la diffusion généralisée du mysticisme, de l'irrationalisme, des connaissances occultes et ésotériques (secrètes). Publié en 1987 sur

Origines sociales et idéologiques et aspects du mysticisme

L'une des sources sociales les plus importantes du mysticisme réside dans les contradictions de la vie sociale, l'impuissance de l'individu face aux forces naturelles et sociales. Au niveau socio-psychologique, tout cela

Racines épistémologiques et cognitives du mysticisme. Image scientifique moderne du monde et vision mystique du monde

Une source typique du mysticisme du XXe siècle. Il s’avère que la connaissance scientifique elle-même est obligée d’avancer des idées presque littéralement « folles » pour expliquer les phénomènes étranges découverts. Dans la science

Galilée-Newton à la vision relativiste du monde

En tout, sens philosophique la relativité de tout phénomène signifie l'absence de frontières absolues et infranchissables entre eux. La différence entre les systèmes relatifs n'est pas absolue, elle inclut le moment

Formation de la physique quantique. Les spécificités de ses lois et principes

La mécanique quantique et la physique quantique principalement formé au cours des deux premières décennies du 20e siècle. grâce aux efforts de M. Planck, A. Einstein, N. Bohr, L. de Broglie, W. Heisenberg, E. Schrödinger et d'autres scientifiques

Le monde des atomes, des molécules et de la chimie

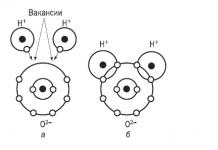

Un atome est un système nucléaire-électronique intégral. Le noyau est la base de l'atome, déterminant à la fois la composition numérique des électrons de l'atome et l'ensemble de sa composition. structure interne. Si au stade environ

De la physique et de la chimie à la géologie et à la biologie

Les processus chimiques et les changements physiques s'unissent à travers un large éventail de complications composants chimiques et les états physiques conduisent finalement à une forme biologique de mouvement et

Megaworld, sa composition et sa structure

Il n’existe pas de frontière rigide qui sépare clairement les micro-, macro- et méga-mondes. Avec une différence qualitative incontestable, ils sont liés par des processus spécifiques de transitions mutuelles. Notre Terre représente le macrocosme. Mais

Evolution de la métagalaxie, des galaxies et des étoiles individuelles

Tout au long du XXe siècle, à travers les travaux de A. Friedman, A. Einstein, E. Hubble, J. Lemaitre, G.A. Gamow et d'autres chercheurs ont développé un concept selon lequel la métagalaxie est en train de se

Le principe de l'incréabilité et de l'indestructibilité de la matière

Veuillez noter ce qui suit : Lorsqu'ils parlent du « début des temps », de « la naissance de l'Univers », il faut garder à l'esprit une part importante de convention et de figuration de telles expressions. Relations spatio-temporelles

La Terre comme élément du système solaire

En tant que corps cosmique, la Terre est caractérisée par les données suivantes : volume 1012 km3, masse 6 1021 tonnes, densité moyenne de matière 5,5 g/cm3. Rayon équatorial

Le cosmisme comme forme particulière de vision du monde

Depuis la fin du 19ème siècle. les idées du cosmisme sont activement développées en tant que vision du monde particulière qui exprime une attitude scientifiquement significative, philosophique-heuristique et émotionnelle-personnelle envers l'interconnexion inextricable

Activité solaire et événements historiques

Des changements cycliques de l'activité solaire apparaissent sur Terre en fréquence et en intensité orages magnétiques, aurores polaires, dans les fluctuations du rayonnement ultraviolet, le degré d'ionisation des couches supérieures d'au

La cybernétique comme science générale de gestion

Avec la mécanique et la thermodynamique, la cybernétique fait abstraction de nombreux caractéristiques individuelles structures et changements dans les systèmes, mais ne les reflète que d’un seul côté.

La synergétique comme science générale de l'auto-organisation des systèmes

L'approche systémique cybernétique du problème de l'auto-organisation complète et approfondit les synergies apparues dans les années 70 du 20e siècle. une nouvelle orientation interdisciplinaire de la recherche scientifique

La vie en tant que système matériel spécial, forme particulière de mouvement de la matière

Au cours de différentes périodes historiques, il y a eu de nombreuses interprétations et définitions de l'essence de la vie - de l'hylozoïsme et du mécanisme naïf aux principes vitalistes et cybernétiques-informationnels modernes.

Cellule - unité structurelle et fonctionnelle des êtres vivants

La cellule est considérée comme un système vivant élémentaire ouvert. La cellule est délimitée par environnement membrane cellulaire, et à l'intérieur se trouve un noyau plus dense situé dans le cytoplasme semi-liquide. Clé

Approches de base du problème de l'origine de la vie

Au début, le problème de l’origine de la vie n’existait pas du tout en science. La possibilité d'une génération constante d'êtres vivants à partir d'êtres non vivants était autorisée. Le grand Aristote (IVe siècle avant JC) ne doutait pas de la génération spontanée

Hypothèse de l’A.I. Oparin sur l'étape coacervat dans le processus d'origine de la vie

Les coacervats sont des complexes de particules colloïdales. Ils peuvent provenir par exemple de sels complexes de cobalt, de silicate de sodium et d'ammoniaque, d'une solution d'acétate de cellulose, de chloroforme ou de b.

Étapes de l'évolution chimique et prébiologique sur le chemin de la vie

Hypothèse de l’A.I. Oparina a contribué à une étude concrète de l'origine des formes de vie les plus simples. Elle a marqué le début de la modélisation physique et chimique des processus de formation des molécules d'acides aminés, des noyaux

Une nouvelle hypothèse sur le rôle particulier des petites molécules dans la formation primaire des systèmes protéine-acide nucléique

Lors de la prochaine réunion le questions philosophiques médecine moderne au Présidium de l'Académie russe des sciences médicales, les chercheurs A.B. Oleskin, I.V. Botvinko et TA. Kirovskaya a rapporté ce qui suit. "

Étapes de développement de la vie sur Terre

Âge absolu, il y a des millions d'années Ère Période (système) Les événements les plus importants dans l'évolution de la vie, les niveaux de développement des êtres vivants

L'essence de la théorie évolutionniste darwinienne

Les principales dispositions de la théorie de Charles Darwin ont été publiées en 1859 dans le livre « L'origine des espèces par sélection naturelle, ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie." En 1871 Ch. Oui

Le concept général du progrès et sa manifestation dans la nature vivante

Le progrès en général est caractérisé comme l'amélioration de quelque chose, le passage du bas vers le haut (en termes de structure, de propriétés, de fonctions). Le progrès peut être considéré comme la direction principale ou

Quatre interprétations du progrès de la nature vivante

1. Il fut le premier à poser le problème du progrès de la nature vivante au début du XIXe siècle. J.B. Lamarck. Dans son concept - le lamarckisme - l'important est que la présence même du progrès dans le vivant soit reconnue

Développement du concept darwinien de progrès biologique

Le rôle décisif dans le développement du concept darwinien du progrès de la nature vivante a été joué par le scientifique russe A.N. Severtsov. Dans les années 30 du XXe siècle. il publie des ouvrages dans lesquels il propose un certain nombre de concepts nouveaux. Nombre

Caractéristiques communes du développement progressif sur une artère majeure

La principale ligne d’évolution est caractérisée par les caractéristiques générales suivantes. 1. Le degré d'intégrité de l'organisme augmente, ce qui le rend plus capable de survivre et de se reproduire.

Le mouvement de la génétique de l'anti-darwinisme à une alliance avec le darwinisme. Le rôle de la génétique des populations

La génétique a été utilisée pour la première fois pour combattre le darwinisme. La stabilité des gènes était interprétée comme leur immuabilité. La variabilité mutationnelle a été identifiée directement avec la spéciation et,

Génétique (gène) et ingénierie cellulaire

Dans les années 70 du 20e siècle, une technique permettant d'isoler un gène de l'ADN a été créée, ainsi qu'une technique permettant de propager le gène souhaité. C’est ainsi qu’est né le génie génétique. Introduction dans un organisme vivant d'une génétique étrangère

Darwinisme et écologie

Au milieu des années 20 de notre siècle, parallèlement à la synthèse du darwinisme avec la génétique, la formation d'une autre direction a commencé - écologique, basée sur les principes de systématicité, d'organisation et d'oralité.

Structure de la biosphère et modèles du processus évolutif

Les données sur la composition de la biosphère moderne sont constamment mises à jour et doivent être considérées comme approximatives. Utilisons les informations du livre du scientifique faisant autorité M.M. Kamshilova. Nombre d'espèces animales

Quantité de biomasse sur Terre

Matière sèche Continents Océan Total Plantes vertes Animaux et micro-organismes Et

Théorie synthétique moderne de l'évolution

Etude expérimentale des facteurs et causes provoquant la transformation adaptative des populations, et leur généralisation en tenant compte des acquis de la génétique, de l'écologie, de la modélisation mathématique et autres

L'ordre des primates et l'homme comme son plus haut représentant

Les singes, comme les grands singes, attirent depuis longtemps l'attention des gens (et bien entendu des scientifiques). Mais l'étude active des primates n'a commencé que dans les années 50 du 20e siècle ; la recherche s'est particulièrement fortement développée

Étapes de la formation et de l'évolution humaine

Le problème des origines humaines a été étudié par de nombreux scientifiques éminents : C. Darwin, T. Huxley, E. Haeckel, F. Engels, I.M. Sechenov, I.I. Mechnikov, K.A. Timiryazev, V.O. Kovalevski, A.N. Severtsov, D.N. Un

Dans l'évolution humaine en tant que processus complexe d'anthroposociogenèse

La formation de l’homme moderne est le résultat de l’unité inextricable de son développement biologique et social. L'évolution des anciens singes était entièrement due à la sélection naturelle

Et la philosophie

Le problème de la conscience et de son rapport à la matière à la fin du XXe siècle. est discuté non moins activement qu’à ses débuts, mais d’une manière sensiblement différente. Puis, au début du XXe siècle. était caractérisé par un idéalisme subjectif

Réflexion et information dans la nature inanimée et vivante. Notion de psyché

La plus justifiée en termes de philosophie et de sciences naturelles reste l'interprétation du psychisme et de la conscience à partir de la théorie désormais classique de la réflexion, concrétisée par la cybernétique,

De la psyché des animaux à la conscience et à la parole humaines

Le psychisme est caractéristique des animaux et des humains. Le concept de conscience désigne la forme de réflexion la plus élevée, existant uniquement chez les humains. Son noyau est la pensée logique, définie comme

Conscience et conscience de soi

La conscience développée est inextricablement liée à la conscience de soi, qui est un aspect particulier de la conscience qui renforce l'opposition non seulement de la connaissance au sujet de la connaissance, mais aussi du sujet à l'objet. En conscience de soi

Conscient et inconscient

Dans la classification biologique, les humains sont représentés comme l'espèce Homo sapiens, c'est-à-dire en tant qu'être rationnel. Dans la philosophie du XXe siècle. l'un des plus caractéristiques de l'homme était le concept d'irrationalité

Asymétrie cérébrale et caractéristiques mentales des droitiers et des gauchers

Le phénomène d’asymétrie cérébrale a été activement étudié au cours des dernières décennies. Il est prouvé que l’asymétrie est une propriété fondamentale du cerveau. Elle se manifeste dès la petite enfance, grandit et atteint un maximum

Contrôle mental des processus corporels et somatiques

La question de l'influence du psychisme sur les processus somatiques est abordée depuis l'Antiquité sous la forme de la question de l'influence de l'âme sur le corps. L'étude des troubles mentaux volontaires et dirigés est particulièrement intéressante.

Mort cérébrale et problèmes moraux, éthiques et juridiques

De nombreux livres et articles ont été écrits sur les questions de changements irréversibles dans le fonctionnement du cerveau lors de la mort rapide et lente d'une personne. Avec une mort lente, les troubles de la conscience augmentent au cours de dix

Génétique humaine

La génétique humaine est une branche de la science qui étudie les lois de l'hérédité et de la variabilité des humains en tant qu'individu, population et espèce. Des méthodes de recherche particulières sont utilisées ici : 1) étude des cultures

La relation entre le biologique et le social chez l'homme

En termes biologiques, une personne agit comme un organisme, comme un individu. espèce Homo sapiens, dans le social - en tant qu'individu inclus dans un système de relations sociales avec d'autres individus. Biologique

Santé

Le concept de « santé » reflète l’un des deux états humains les plus importants ; son contraire est la maladie. La doctrine de la santé a traversé des siècles de développement ; ses racines remontent à la médecine.

Mode de vie sain

Comprendre le problème image saine la vie en tant que problème le plus important non seulement scientifique, mais aussi pratique, vient de la Grèce antique - des œuvres d'Hippocrate et de Platon. Contribution significative au développement de l’enseignement

Problèmes démographiques et autres problèmes mondiaux de notre époque

Les problèmes mondiaux incluent ceux auxquels les gens sont confrontés partout et qui ne peuvent être résolus que grâce aux efforts de tous les pays et uniquement en complétant moyens techniques certains aspects socio-économiques

Conclusion

Comme principales conclusions du contenu du cours « Concepts des sciences naturelles modernes », nous notons ce qui suit. Les sciences naturelles modernes sont un système complexe et ramifié de nombreuses sciences

personne ne l'a encore inventé.

Tout le monde connaît l’intelligence de la connaissance ! Beaucoup d'entre nous ont passé des tests pour le plaisir, mais entreprises modernes Il est proposé de réussir ces tests en fonction d'un certain poste.

Beaucoup de gens ne sont pas très heureux de se souvenir des résultats de leurs tests, mais d’autres en sont fiers. Est-ce que ça importe? Quelle est l’importance du niveau d’intelligence ? Et que signifie le terme " intellect émotionnel" ? En quoi est-elle différente de l’intelligence des connaissances ?

test de QI

Il a été prouvé que les tests de QI ne constituent pas l'évaluation finale de toutes les capacités cérébrales et il est difficile de les appeler une mesure des connaissances.

Un exemple en est le génie généralement reconnu A. Pouchkine, qui était un perdant désespéré. Je me demande comment il pourrait réussir le test ? Mais cela n’enlève rien à son génie. Mozart ou Shakespeare seraient-ils capables de passer de tels tests ? Les gens sont des savants (qui ne sait pas - les gens avec une mémoire absolue) ils peuvent faire des miracles, surprendre tout le monde, mais dans la vie ils ne sont absolument pas adaptés, la société pour eux est une forêt sombre, quel est le résultat de leur intellect de connaissance ?

Des personnalités exceptionnelles qui n'ont pas certaines connaissances, et elles étaient et sont nombreuses, peuvent-elles vraiment tomber dans la catégorie des stupides ? Ils ont juste un problème réseau neuronal cerveau Mais cet indicateur ne signifie pas du tout qu'il ne sert à rien de lutter pour la science.

Cela signifie seulement que chacun de nous pourrait rencontrer une personne qui a derrière lui trois classes d'un cours d'enseignement général, et ils sont très intelligents, et même certains sages, il est intéressant de parler avec eux, et ce n'est pas un mérite mental. capacités. C’est là que réside le secret de l’intelligence émotionnelle.

Notion d'intelligence

Alors, qu’est-ce que l’intelligence émotionnelle ? Il s’agit de la capacité d’une personne à reconnaître les émotions, à comprendre les intentions, les motivations et les désirs des autres et les siens, ainsi que la capacité à gérer ses émotions et celles des autres afin de résoudre tout problème.

La capacité d’utiliser vos connaissances, vos émotions et vos sensations est à la base de la définition de l’intelligence émotionnelle, en d’autres termes de la sagesse. C'est un mystère qui n'a été résolu par personne, mais on le ressent très bien chez les gens, mais peut-être seulement chez eux ? En regardant les chiens, nous pouvons déterminer lesquels ont des yeux intelligents et lesquels ont un regard stupide.

Sans aucun test, vous pouvez découvrir à quel point une personne est intelligente. Une minute de communication peut indiquer le niveau de développement humain. Il s'est avéré qu'ils étaient instruits, bien informés et un homme sage- ce sont des concepts complètement différents. Pour être plus clair, rappelons-nous combien de personnes instruites se sont retrouvées dans la rue pendant les années de la perestroïka, combien d'entre elles se sont ivres à mort ou sont tombées dans une vie prodigue.

Ensuite, prenons, comme on dit maintenant, les « nerds ». Qui les écoute, qui s'intéresse à une personne manipulant les faits, au visage sans émotions, marmonnant dans sa barbe ? Qu’en est-il d’un enfant qui peut faire preuve de leadership dès son premier jour d’école ? C'est le deuxième mystère de l'intelligence émotionnelle : comment les gens présentent leurs connaissances et pourquoi il est intéressant de les écouter.

Le principe de fonctionnement du renseignement

Dans le monde moderne, le facteur de réussite dépend directement du niveau d’intelligence émotionnelle. Statistiquement, les taux de chômage et de criminalité sont beaucoup plus élevés chez les personnes peu intelligentes.

Dans le monde moderne, le facteur de réussite dépend directement du niveau d’intelligence émotionnelle. Statistiquement, les taux de chômage et de criminalité sont beaucoup plus élevés chez les personnes peu intelligentes.

Le monde est mystérieux et l'homme est à lui mystère principal, et il y a très peu de choses qui le distinguent des animaux :

- langue;

- conscience;

- vanité;

- le droit de choisir.

Et lorsqu'il s'agit d'un problème grave, le choix appartient à la personne, c'est à elle de décider quoi faire, et seul son propre développement de l'intelligence émotionnelle est en son pouvoir.

Le lien entre les émotions et les expériences humaines a été établi pour la première fois par Aristote, et René Descartes a qualifié les émotions de base de l'âme, mais personne ne leur a donné de classification spécifique. L'étude des émotions, selon de nombreux scientifiques, était associée à Darwin, qui a jeté les bases du monde des émotions humaines. La plupart des modèles qu'il a découverts existent encore aujourd'hui.

L'intelligence émotionnelle n'est pas seulement la capacité de compter, mais aussi la capacité de faire preuve d'empathie, qui amène une personne au niveau des neurones miroirs. Disons qu'il s'agit d'une structure du cerveau qui s'active lorsqu'une personne ne fait rien, mais observe seulement l'action de l'extérieur.

Par exemple, une conversation sérieuse vous attend qui décidera de votre sort. Vous devez élaborer un plan pour la conversation à venir avec cette personne, c'est-à-dire comment quitter votre cerveau et infiltrer celui de votre adversaire. En d’autres termes, regardez-vous à travers les yeux de votre adversaire.

Toute la réussite des relations sociales repose sur cela. Il a été prouvé que de tels systèmes de miroirs sont endommagés chez les personnes autistes, ce qui peut expliquer leur surdité émotionnelle.

Niveau d'éducation des personnes ayant une intelligence développée

Comment aborder la question du développement de l’intelligence émotionnelle ? Bien sûr, du côté de l’éducation. Mais l’éducation ne doit pas être fondée sur la connaissance, mais sur la compréhension.

Comment aborder la question du développement de l’intelligence émotionnelle ? Bien sûr, du côté de l’éducation. Mais l’éducation ne doit pas être fondée sur la connaissance, mais sur la compréhension.

Cela signifie que lorsqu'elle étudie un certain sujet, une personne doit clairement comprendre qu'elle a besoin de ces connaissances. Et les informations dont vous aurez besoin un jour peuvent être trouvées sur Internet en deux minutes, sans vous encombrer le cerveau avec quoi que ce soit d'inutile.

Une personne doit avoir une attitude philosophique envers les informations qu'elle reçoit à chaque minute. Sans formation humanitaire, il ne comprendra pas ce qu'il fait, il n'évaluera pas correctement le monde, ne se fixera pas les bons objectifs et ne sera pas en mesure de mettre l'accent sur les valeurs. Et tout cela signifie qu'une personne n'est pas prête à développer son intelligence émotionnelle.

Compétences en gestion des émotions

Développer l’intelligence émotionnelle implique au moins quatre compétences de base :

- La capacité de se gérer soi-même. L'intelligence émotionnelle consiste à gérer vos actions dans divers états émotionnels. Dans un accès de colère, nous sommes capables de commettre des actions que nous regrettons ensuite ; la peur paralyse nos actions lorsqu'elles nécessitent une décision urgente. La joie détend et entraîne une perte de vigilance. En développant l’intelligence émotionnelle, vous serez capable d’agir correctement dans n’importe quelle situation.

- Comprendre vos émotions. Chaque émotion humaine doit être comprise. En analysant l'une ou l'autre de vos émotions, vous pourrez comprendre les raisons de leur apparition. Il s'agit d'une étape importante dans le développement de l'intelligence émotionnelle, car il sera possible d'utiliser correctement vos capacités et les vôtres, en résolvant des problèmes importants.

- Contrôler les émotions des autres. Capturer l’intelligence émotionnelle des autres ne peut être obtenu que grâce à des compétences d’observation et d’écoute. Développer l’intelligence émotionnelle dans ce sens permettra de comprendre ce que ressent votre adversaire.

- Capacité à gérer les relations. Sous cet aspect, le développement de l’intelligence émotionnelle est quelque peu difficile. Cela implique une connexion émotionnelle, plus difficile à contrôler que l’intelligence émotionnelle personnelle. Il existe un concept selon lequel plus le lien émotionnel est fort, plus il est facile de transmettre vos pensées. Mais personne ne peut expliquer la question de l’amour. Dans ce document, plus la relation émotionnelle est forte, plus il est difficile de communiquer (pas toujours, bien sûr).

Selon les psychologues, il est possible d’améliorer l’intelligence émotionnelle en un temps équivalent à une seule compétence. Mais même la personne la plus ambitieuse peut constater qu’une compétence améliorée augmente la capacité de progresser d’un niveau.

Apprendre à se gérer

Des études ont montré que 25 % de l’énergie est dépensée pour nourrir le cerveau humain et 50 % pour nourrir le cerveau des jeunes enfants.

Des études ont montré que 25 % de l’énergie est dépensée pour nourrir le cerveau humain et 50 % pour nourrir le cerveau des jeunes enfants.

Par conséquent, c'est un jouet coûteux pour une personne, surtout s'il travaille inconsidérément sur le cerveau, et non l'inverse. Par conséquent, les personnes sensées devraient réfléchir au fait que le cerveau doit utiliser l’énergie du corps qui y est dépensée.

Nous devons comprendre que le cerveau fonctionne au ralenti et, par conséquent, il consomme de l'énergie en vain si nous n'avons pas d'intelligence émotionnelle ou si elle est peu développée, c'est-à-dire si nous ne savons pas comment gérer nous-mêmes et nos émotions.

Et pour développer cette compétence, vous devez comprendre trois règles de base :

- ne vous laissez pas aller sous aucun prétexte ;

- apprenez à vous dire uniquement la vérité ;

- être capable d'être condescendant et amical avec les gens.

L'influence de la réflexion sur notre intelligence

La capacité de se regarder et d’évaluer s’appelle la réflexion.

Par exemple, peut-être que je suis trop bruyant, ou pourquoi je me tais alors que je devrais parler, ou à quel point j'ai l'air ridicule quand je ne sais pas quoi dire. Autrement dit, il s’agit de la capacité d’évaluer son comportement, ses tactiques et son statut du moment. Cette capacité (une composante de l'intelligence émotionnelle) est donnée à certaines personnes dès la naissance, mais la plupart des gens essaient de la développer en eux-mêmes, ou ne s'intéressent pas du tout à cette question. Cela dépend de nombreux facteurs, mais le principal facteur est bien entendu génétique.

Cela ne veut pas dire que s'il n'y avait pas de proches dotés d'une intelligence émotionnelle élevée dans la famille, vous ne l'aurez pas non plus. Pas du tout, c’est juste que les enfants nés avec le don de l’intelligence émotionnelle acquièrent des connaissances beaucoup plus facilement ; ils savent déjà comment utiliser rationnellement les deux connaissances et filtrer les informations inutiles, notamment en contrôlant leurs émotions. Et beaucoup d'entre nous, en travaillant sur eux-mêmes, ne peuvent obtenir moins de résultats et développer au maximum leur intelligence émotionnelle. Tout dépend de notre envie et de nos objectifs.

La loi de la gravitation universelle, ou comment les émotions influencent les événements de nos vies

Dans un passé lointain, ceux qui manipulaient les gens et connaissaient ce secret faisaient de leur mieux pour maintenir le pouvoir et ne partageaient pas leurs connaissances.

Dans un passé lointain, ceux qui manipulaient les gens et connaissaient ce secret faisaient de leur mieux pour maintenir le pouvoir et ne partageaient pas leurs connaissances.

Par conséquent, la plupart des gens sont encore dans le noir, vivant selon un schéma : aller travailler, accomplir leurs devoirs, rentrer chez eux. Ils ne peuvent pas augmenter leur intelligence émotionnelle simplement parce qu’ils n’ont ni la force ni les connaissances nécessaires pour le faire.

L'univers dans lequel nous vivons a certaines lois. Nous en connaissons beaucoup, nous en avons entendu parler d’autres et nous n’en avons aucune idée pour certains. L'une de ces lois dit que tout ce qui nous entoure dans la vie, et même ce dont nous avons l'habitude de nous plaindre, est attiré par nous-mêmes. Cette loi est basée sur la loi de la gravitation universelle.

Quelqu'un peut essayer de contester la loi en disant qu'elle n'implique pas un accident, ou qu'elle n'a pas choisi un client nerveux, ou quelque chose d'autre qui semble indépendant de nous, mais le concept devra être accepté après avoir acquis certaines connaissance.

Une grande partie de nous attire automatiquement tout ce qui nous arrive, car selon notre compréhension, nous ne pouvons pas tout contrôler. Nos pensées et nos sentiments sont en pilote automatique et il est impossible de les suivre. Comment les suivre ? C’est ainsi que pensent la plupart des personnes qui ont des problèmes d’intelligence émotionnelle. Oui, il est impossible de suivre toutes les pensées, cela peut rendre fou, car des millions de pensées se précipitent dans le cerveau, mais connaissant le système de gestion des émotions, et cela signifie, en augmentant notre intelligence émotionnelle, nous pourrons comprendre quoi nous réfléchissons. Après tout, les pensées évoquent des émotions, ce don incroyable qui nous aide à comprendre exactement ce que nous attirons à nous-mêmes.

Gérer sa vie avec deux émotions

Du point de vue de nombreux psychologues, il n’y a que deux émotions. L’un est responsable quand tout va bien et l’autre quand tout va mal. Il existe de nombreux noms, mais au fond, qu'il s'agisse de colère, de ressentiment, de colère ou de peur, nous nous sentons mal.

Du point de vue de nombreux psychologues, il n’y a que deux émotions. L’un est responsable quand tout va bien et l’autre quand tout va mal. Il existe de nombreux noms, mais au fond, qu'il s'agisse de colère, de ressentiment, de colère ou de peur, nous nous sentons mal.

En conséquence, le blocage émotionnel nous indique quelque chose auquel nous pensons actuellement et n’est absolument pas cohérent avec ce que nous souhaitons.

En d’autres termes, nous sommes accordés sur une fréquence négative ou émettons des vibrations négatives. Les sentiments d'espoir, d'amour, de bonheur sont des sentiments d'émotion positifs, ce qui signifie que nous émettons une fréquence positive qui signale que nos pensées actuelles sont conformes à nos aspirations et à nos objectifs.

Avez-vous remarqué que lorsque vous préparez votre café du matin de mauvaise humeur, il est complètement insipide ? Si vous êtes de mauvaise humeur, il est peu probable que vous trouviez un compagnon agréable et votre travail préféré peut devenir un travail pénible si vous êtes débordé. émotions négatives. En les vomissant sur les autres, vous ne trouverez personne qui vous soutiendra. Vos larmes ne susciteront que de la pitié ou de la sympathie, mais ne résoudront pas votre problème.

Non, ce n'est pas un appel à retenir les émotions négatives, mais un appel à s'en débarrasser.

Conclusion

Ce que nous ressentons reflète parfaitement ce qui nous attend. Ce n’est pas pour rien qu’on utilise les mots « ce n’est pas une bonne journée » ; toutes les émotions, tous les sentiments décident toute la journée. Et si vous changez simplement vos émotions, vous aurez la possibilité de changer non seulement votre journée, mais toute votre vie. En pensant et en ressentant, nous créons toujours. En changeant notre conscience, nous créons notre propre univers.

Quand nous nous sentons mal, nous pouvons toujours le changer. Par exemple, écoutez votre musique préférée, laissez-vous emporter par votre activité préférée. Il n'y en a pas un ? C’est donc le premier signal pour commencer à améliorer votre intelligence émotionnelle.

Lisez de la littérature pédagogique, développez-vous. Pensez à qui vous aimez, à la beauté qui vous entoure, faites attention à vos animaux de compagnie, ils sont porteurs d'émotions positives, gardez ces pensées et émotions en vous. Seules les émotions positives peuvent contribuer à accroître l’intelligence émotionnelle et, par conséquent, améliorer votre vie.

UDC 159.943.8

Nalitova A.S.

Orenbourgski Université d'État E-mail: [email protégé]

SUR LA QUESTION DE L'HISTOIRE DU DÉVELOPPEMENT DU CONCEPT D'ÉMOTIONS INTELLECTUELLES

L'article discute de la relation entre les émotions intellectuelles et l'activité mentale. Des approches théoriques de la définition des émotions intellectuelles sont mises en avant : nominales et descriptives. Un domaine problématique a été identifié pour expliquer les mécanismes de l’intelligence émotionnelle et pratique.

Mots clés : émotions intellectuelles, sentiments, activité mentale, classification des émotions intellectuelles.

Des tentatives pour établir la relation entre l'intelligence et les émotions ont été faites depuis de nombreux siècles en philosophie, en pédagogie et en psychologie. De nombreuses études sur ce phénomène ont conduit à la formation du concept d'« émotions intellectuelles ». Déjà au IVe siècle avant JC, Platon mettait en avant les plaisirs mentaux associés aux idées de symétrie et de vérité. Platon a classé les plaisirs mentaux comme purs, les plus élevés, n'ayant rien de commun avec les plaisirs et les souffrances inférieurs. Si les plaisirs et les douleurs inférieurs proviennent de la satisfaction des besoins du corps, alors les plaisirs mentaux sont associés à la contemplation intellectuelle. Ainsi, il considérait les « émotions intellectuelles » comme des expériences qui surviennent chez le sujet au cours de sa cognition de la réalité objective, trouvant ainsi une relation étroite entre les processus émotionnels et les processus cognitifs. Aristote a apporté une contribution significative au développement de la question considérée. Le philosophe a développé les réflexions de Platon sur l'influence des émotions sur la cognition, concrétisant les émotions intellectuelles avec un sentiment de surprise. Selon le penseur, cela sert de transition entre la connaissance de choses simples et la connaissance de choses de plus en plus complexes. Par la suite, de nombreuses études étrangères et nationales ont montré que le véritable processus de pensée est une unité intellectuelle et émotionnelle. Néanmoins, les caractéristiques de la manifestation, le rôle du lien entre l'intelligence et les émotions en psychologie ne sont présentés que comme la phénoménologie de ce phénomène.

L'étude de tout phénomène commence par la description et la construction de ses caractéristiques essentielles.

Il n’existe toujours pas de cadre conceptuel ni de validité théorique pour ce phénomène, ce qui le rend encore plus mystérieux et incroyablement difficile à décrire et à expliquer. L'objectif principal de notre recherche est de formuler une définition élargie des émotions intellectuelles.

Pourquoi est-il si difficile de passer d’une définition formelle des émotions intellectuelles à une recherche psychologique spécifique ? ce concept? Il semble qu’il soit plus facile de reconnaître différentes définitions des émotions intellectuelles, alors qu’il est beaucoup plus difficile d’en élargir la compréhension scientifique. A cet égard, il est devenu nécessaire de s'attarder sur celles théoriques, fondements méthodologiques, à partir duquel commence l'étude des émotions intellectuelles. Pour comprendre la question des émotions intellectuelles, nous avons identifié deux approches principales. Nous avons défini la première approche comme descriptive, qui forme des connaissances sur les particularités de l'émergence et du rôle des émotions intellectuelles dans l'activité mentale. Une autre approche, à notre avis, est nominale, classant les émotions selon le critère d'implication personnelle dans l'activité mentale.

Notre attention se porte d'abord sur l'approche descriptive apparue au XIXe siècle à l'école de I. Herbart, dans laquelle, en fait, le terme « émotions intellectuelles » lui-même est apparu. Il a reconnu le rôle décisif dans l'évaluation consciente des relations entre les représentations dynamiques liées à stade initial acte mental -

poser la question. Le sens de son enseignement est précisément que l'importance principale est accordée à ces émotions, qu'il définit comme « nouveauté », « contraste », « changement » et « surprise ». A. Ben a considérablement complété la classification décrite par I. Herbart par des émotions telles que « nouveauté », « étonnement », « vérité » et « mensonge », notant que le flux des pensées peut porter l'empreinte des sentiments. Ainsi, un sentiment d'étonnement agréable apparaît lors de l'identification de similitudes entre différentes ; l'émotion de vérité est considérée comme un sentiment de relation ou de comparaison. Dans son analyse des émotions intellectuelles, l'auteur ne va pas plus loin qu'une description signes extérieurs ces phénomènes. Il convient cependant de noter que, contrairement à I. Herbart, A. Ben a souligné une condition nécessaire à l'émergence d'émotions intellectuelles : le travail mental actif.

Une étude plus approfondie des sentiments intellectuels a été proposée par T. Ribot dans son célèbre ouvrage « Psychologie des sentiments ». Par ces phénomènes, l'auteur entend les états agréables, désagréables ou mixtes qui accompagnent les processus mentaux. Les sentiments intellectuels peuvent être associés à toute forme de cognition - à la reproduction d'images, d'images, d'idées, de raisonnement et de cheminement logique de la pensée. T. Ribot croyait que l'ordre de développement des émotions dépend strictement de l'ordre de développement des idées générales, c'est-à-dire que l'évolution des idées contrôle l'évolution des sentiments. Le grand mérite de l’auteur réside dans l’utilisation d’une approche évolutionniste dans l’étude des émotions et des sentiments intellectuels. Il examine en particulier la formation de ces phénomènes dans l'ontogenèse. L'instinct de curiosité sert de base au développement des sentiments intellectuels. La première période – utilitaire – comporte trois étapes. Primaire est le sentiment d’étonnement qui naît du manque d’adaptation. L'objet de ce sentiment est la transition entre deux états. Lors de la deuxième étape, l’émotion de la surprise surgit. Contrairement à l’étonnement, cette émotion représente une nouvelle forme d’adaptation, se caractérise par la force et son contenu est un objet nouveau et inhabituel. Au troisième stade, surgit l'expérience de la « curiosité purement utilitaire », qui s'exprime par deux types de questions : « qu'est-ce que c'est ? et "à quoi ça sert ?", en d'autres termes,

« quelle est la spécificité du sujet ? et "à quoi cela peut-il servir ?" La deuxième période du développement des sentiments intellectuels est appelée période de désintéressement. Conformément à sa position théorique, T. Ribot estime que le passage de l'utilitarisme au désintéressement se produit « grâce au désir naturel inné de l'esprit humain pour tout ce qui est inhabituel, étrange, merveilleux ». Enfin, au troisième stade le plus élevé du développement, les émotions intellectuelles se transforment en passion, ce qui arrive cependant très rarement. En dehors du contexte du développement ontogénétique, T. Ribot envisage un autre sentiment intellectuel : le doute. Il décrit le doute comme une indécision mentale, qui a pour compagnon affectif un état désagréable, résultant d'un désir ou d'une aspiration insatisfaite qui n'atteint pas son objectif.

Contrairement à l'étude des caractéristiques du développement ontogénétique des sentiments et émotions intellectuels dans les travaux de T. Ribot, E.B. Titchener différencie les concepts de « sentiment » et d'« émotion ». Dans ce cas, par sentiment, nous entendons un « phénomène affectif » qui survient lorsque nous rencontrons une certaine situation avec l'aide d'une attention active, avec l'aide du jugement. En conséquence, l’émotion est provoquée par des formes d’attention passive. Depuis les expériences intellectuelles, selon E.B. Titchener, sont associés « à un jugement sur la vérité ou le mensonge », ils relèvent donc de la catégorie des sentiments. L'auteur comprend les sentiments intellectuels comme logiques, regroupés autour de jugements : « ceci est vrai » et « ceci est faux d'un point de vue scientifique ». Il inclut l'opposition des sentiments : accord et contradiction, facilité et difficulté, vérité et fausseté, confiance et incertitude.

En d’autres termes, aux sentiments intellectuels d’E.B. Titchener se réfère uniquement aux expériences d'un résultat logique de l'activité mentale - les jugements. Avec cette approche, le domaine des sentiments intellectuels est fortement limité, puisque parmi l'ensemble de leur ensemble, on distingue un seul groupe, associé à la conscience du résultat d'un acte mental. Le sentiment de surprise ne relève pas du domaine intellectuel, car il n'est pas associé à l'expérience d'un jugement « vrai » ou « faux », mais

est l'expérience de poser une question, un problème. Le sentiment de conjecture est également ignoré, car il n'est pas associé au jugement, mais à une nouvelle formation inconsciente. Par conséquent, cette interprétation peut gêner l’étude des sentiments intellectuels, comme en témoignent les résultats de l’étude de W. James.

Il croit que ces sentiments incluent tous ces éléments de pensée appelés transitionnels (transit) et qui ne sont pas figuratifs. V. James remarque subtilement que les prépositions, les conjonctions, les adverbes et les intonations du discours humain véhiculent des relations, mais pour lui ce ne sont que des relations entre « objets de pensée ». Le chercheur ignore l’attitude du sujet lui-même à l’égard de ces objets et de leurs connexions, c’est-à-dire les expériences du sujet. Les sentiments intellectuels sont donc interprétés par lui comme des « perceptions intellectuelles », dépourvues de toute nuance d’expérience émotionnelle, d’attitude subjective et procédant sans changements organiques. Le problème des sentiments intellectuels avec cette approche est essentiellement minimisé.

Une autre caractéristique de l’étude des émotions intellectuelles est qu’un certain nombre de chercheurs identifient les mêmes émotions, mais sur une base théorique différente. R. Descartes, B. Spinoza, V.G. Belinsky, A.I. Herzen, I. Kant ont convenu que les émotions intellectuelles incluent la surprise, le doute et la confiance. C'est peut-être actuellement la classification la plus connue en psychologie. Ainsi, R. Descartes croyait que la connaissance commence par la surprise et que le doute est la base de la connaissance. Un sentiment de surprise apparaît lorsqu'une personne rencontre un nouvel objet. La surprise n’a pas de sentiment inverse, puisque si un objet n’a rien d’inhabituel en soi, alors il « ne nous affecte pas et nous le considérons sans aucune passion ». R. Descartes inclut le sentiment intellectuel de doute dans le domaine de l'analyse philosophique. Il surgit au cours de la cognition, et l'expérience du doute agit comme un indicateur des progrès processus de pensée chez les humains. Le sentiment de doute comble fonction spécifique en pensant. Cette dernière consiste à fournir une base de connaissance qui, si possible, élimine les erreurs. Autrement dit, là où le doute disparaît et à sa place