Retirer influence négative Une expérience a été développée pour le sujet dans des conditions de laboratoire, qui est réalisée dans les conditions naturelles d'un groupe, d'un atelier pédagogique, etc., c'est-à-dire l'enfant est invité à réaliser ses actions habituelles avec des images, des chiffres, des mots, des objets familiers, etc. De plus, le chercheur, avant de commencer son travail, apprend à connaître les enfants et participe activement à leur vie. A cet égard, les cours dispensés par l'expérimentateur ne provoquent pas de vigilance.

Les E. de laboratoire et naturels peuvent être vérifiatifs, visant à établir l'état et le niveau réels de certaines caractéristiques développement mental au moment de la recherche, et formatif, visant à étudier un phénomène mental directement en train de formation active de certaines caractéristiques mentales.

Si des connaissances, des compétences ou des capacités sont enseignées, alors l'expérience formative est éducative.

Si certains traits de personnalité se forment, alors le formateur E. est celui qui éduque.

Naturel E.

Les activités des sujets sont étudiées dans des conditions naturelles - les conditions du milieu expérimental sont plus proches de la vie, les conditions naturelles d'activité.

Le chercheur lui-même évoque activement les processus mentaux en lien avec la tâche :

les conditions d'exploitation changent ;

le phénomène étudié change ;

répète le phénomène étudié.

Les faits accumulés peuvent être traités mathématiquement. La fiabilité des résultats obtenus objectivement augmente.

Le formatif E. requiert du chercheur :

Développement de concepts théoriques sur les paramètres des phénomènes mentaux formés.

Clarté dans la planification du déroulement de l'expérience.

Prise en compte complète de divers facteurs d'apprentissage réel qui influencent l'apparition des phénomènes mentaux étudiés.

Par exemple, V.V. Davydov et D.B. Elkonin et leurs collaborateurs dans l'étude Activités éducatives les écoliers sont partis du concept de L.S. Vygotsky sur le rôle prépondérant de l'éducation dans le développement mental d'un enfant.

Concept de L.S. Vygotski :

Dès la naissance, une personne ne reçoit pas de formes psychiques particulières.

ils ne sont donnés que comme modèles sociaux ;

le développement mental s'effectue sous la forme de l'assimilation de ces schémas.

Contexte théorique Vygotsky a été autorisé :

Explorez les liens internes de l’apprentissage avec la nature et le rythme appropriés développement mental enfants.

Étudiez ces connexions à l'aide de modélisations actives, reproduisant certaines formes du psychisme dans des conditions particulières.

Principaux problèmes de recherche :

C'est la genèse néoplasmes psychologiques, les caractéristiques de l’activité et de la personnalité de l’étudiant qui se développent dans certaines conditions d’apprentissage.

Telles sont les conditions de la genèse de nouvelles formations psychologiques.

Mise en œuvre : à travers des programmes de formation conçus ; grâce à des caractéristiques particulières sujet académique: nature du contenu du matériel ; méthodes de travail de l'enseignant mettant en œuvre le programme, etc.

L'OBJET PRINCIPAL DE L'ÉTUDE est l'activité de développement de l'enfant.

L'éducation est structurée comme l'introduction cohérente de nouveaux moyens (dans des conditions naturelles) qui contribuent à impliquer l'enfant dans l'activité cognitive.

Construction programmes d'études et leurs tests sont effectués sous la forme de tests d'hypothèses bien pensées.

L'organisation et la mise en œuvre d'une telle éducation formative nécessitent une coopération interdisciplinaire de scientifiques (philosophes, sociologues, logiciens, enseignants, psychologues, physiologistes) lorsqu'ils mènent des recherches complexes.

OBSERVATION

L'observation est une perception ciblée et systématique de phénomènes dont les résultats sont enregistrés par l'observateur.

Dans leurs activités, les enseignants peuvent utiliser différentes sortes objectif N.

Types d'observations

Direct - réalisé par le chercheur lui-même, observant directement le phénomène et le processus étudiés.

Indirect - les résultats prêts à l'emploi de N. préparés par d'autres personnes sont utilisés : messages des éducateurs ; films magnétiques et enregistrements vidéo.

Ouvert (explicite) - N., survenant dans des conditions où l'enseignant et les enfants sont conscients de la présence de personnes non autorisées.

le comportement d'un élève qui se sait observé change ;

Il est important que le but de N. ne soit pas directement communiqué.

Caché - N. à travers une paroi de verre qui laisse passer la lumière dans une direction. Utilisation de caméras cachées, etc.

Inclus (participatif) - l'observateur est inclus dans une certaine situation sociale et analyse l'événement « de l'intérieur ». L'observateur agit en tant que membre du groupe observé.

Non inclus (non impliqué) - le chercheur dirige N. de l'extérieur.

Systématique (continu) - N. régulier pendant une certaine période. Toutes les manifestations sont enregistrées activité mentale enfant : agenda des parents ; agendas des enseignants.

Non systématique (sélectif) - n'importe lequel est observé processus mental, tout phénomène mental : capacités de communication entre l'enseignant et l'enfant ; discours de l'enfant.

Long terme - N. lors de l'étude du développement mental des enfants sur plusieurs années.

Court terme - différentes options :

N. les activités de l'enfant à un certain moment de la journée, pendant une heure...

N. pour mesurer les intervalles de temps, la fréquence des événements, etc.

Causal (causal) - N. cas individuels présentant un certain intérêt. N. pour ce cas afin de s'en faire une idée (N. pour un enfant excitable).

Épisodique - des faits individuels de comportement sont enregistrés, par exemple, typiques d'un enfant.

L'externe (observation de l'extérieur) est un moyen de collecter des données sur une autre personne, sa psychologie et son comportement en l'observant de l'extérieur.

Interne (auto-observation) - lorsqu'il expérimente un phénomène correspondant, le chercheur s'observe lui-même, ses sensations.

La classification ci-dessus de N. est conditionnelle et ne reflète que leurs caractéristiques les plus significatives. En raison des caractéristiques de chaque type de N., il doit être appliqué là où il peut donner les résultats les plus utiles.

Il convient également de noter qu'il existe N. situations significatives. Des situations importantes peuvent se produire dans les activités ludiques, éducatives et autres des enfants. Ainsi, ils peuvent réagir violemment à l'arrivée d'une nouvelle personne dans le groupe, par exemple le Père Noël ; apporter un nouveau jouet; pour un travail bien fait, etc. Encadrer des enfants dans des situations significatives aidera l'enseignant à comprendre les particularités de l'interaction au sein du groupe, le comportement sur le terrain des enfants individuels, leurs statuts, etc.

Donne moi caractéristiques générales N., comme méthode de recherche.

Symptômes de N.

Mouvements, actions, actes, activités.

Expressions faciales, gestes, pantomime.

Réactions végétatives.

La présence d'un objectif et d'un schéma N. développé (établi après une étude préalable de l'objet et du sujet de recherche).

Conditions les plus caractéristiques du phénomène étudié.

« Conservation » de N. et de ses objectifs par l'entreprise, du point de vue du sujet, des relations avec lui.

Enregistrement immédiat, systématique et éventuellement complet des résultats (faits, pas interprétation) :

enregistrement à l'aide de symboles, sténographie.

Enregistrement sur bande, enregistrement photo-film-vidéo.

Avec N., deux observateurs ou plus peuvent travailler sur des processus complexes (par exemple, des cours en groupe). Chacun doit avoir des objectifs précisément définis et ses propres tâches N. (Former les observateurs, coordonner leurs activités).

Le caractère systématique de N.

Avantages de N.

Disponibilité, faible coût des fonds.

Ne déforme pas le cours naturel des processus mentaux.

Inconvénients de N.

Temps importants dus à la passivité de l'observateur (position d'attente) :

il est difficile de prédire quand quelque chose d'important apparaîtra du point de vue du problème étudié ;

certains phénomènes ne sont pas observables.

Impossibilité de répéter des faits identiques.

Difficulté à établir la cause du phénomène :

l'unité des faits observés avec les phénomènes associés ;

de nombreuses affections non comptabilisées ;

possibilité de subjectivité.

Difficulté de traitement statistique.

N. est un processus complexe. Cela nécessite une formation spéciale des observateurs. Il doit avoir une expérience préalable dans la conduite de N. Il doit comprendre le but de N. (pour quoi, dans quel but ?), et en connaître les fondements théoriques.

En fonction du but de N., sélectionnez un objet, un sujet et une situation N. (que observer ?). Réfléchissez ensuite bien au plan, au système de catégories, aux protocoles N., etc. Choisir une méthode d'observation qui a le moins d'impact sur l'objet de recherche et assure le plus la collecte des informations nécessaires (comment observer ?). Après cela, sélectionnez la méthode d'enregistrement de ce qui a été observé (comment enregistrer ?).

Avant de mener des recherches selon la méthode N., il est conseillé d'effectuer une formation N. afin de révéler les difficultés à venir et d'acquérir les compétences de base N..

Des difficultés peuvent survenir N. Cela se produit généralement lors de l'étude de phénomènes complexes et lorsque le phénomène se produit à un rythme rapide et dans des situations en constante évolution.

Une fois la recherche fondamentale effectuée, les données reçues sont traitées et interprétées (quel est le résultat ?).

Procédure générale d'observation

des moyens auxiliaires pour un N analytique plus précis ;

permettre un traitement scientifique des faits observés ;

tirer les conclusions appropriées.

Par exhaustivité : complet, incomplet.

Par continuité : continu, discontinu.

Selon le nombre de paramètres étudiés : une mesure, plusieurs paramètres.

Selon la nature des besoins de l'observation scientifique : elle est enregistrée telle que l'observateur le voit ; est enregistré sur la base de l’essence de la question étudiée et de sa logique.

Par exemple, - Étudier l’attitude de l’étudiant envers l’équipe. (D'après A.S. Zaluzhny " Groupe d'enfants et méthodes de son étude », M., 1931).

Par exemple : « L’enfant est ATTENTIF – INATENTIF ». La classification peut se faire selon le système continu suivant : toujours très attentif - dans la plupart des cas attentif - parfois attentif - inattentif.

2B. SYSTÈME CATÉGORAL DISCONTINUEL. Ne représente pas un continuum d’une série continue.

Par exemple, - Lors de la résolution problèmes mathématiques Le système de catégories est construit pour que vous puissiez suivre le processus de résolution des problèmes :

comprendre la tâche ;

demande d'informations;

discussion;

options de solutions ;

négation de l'option ;

pas pertinent pour la tâche.

Par exemple, les activités d’un enfant.

Par exemple : - Les activités non seulement de l'enfant, mais aussi du groupe dans son ensemble, ainsi que de l'enseignant.

- 4. CATÉGORIES PAR NATURE DES EXIGENCES pour le niveau de connaissances scientifiques.

- 4A. Le phénomène est enregistré tel que l'observateur le voit.

Par exemple : - Que l'enfant lève la main ou non.

4B. Le chercheur doit connaître l'essence de la question étudiée, sa logique. Il doit être préparé pour N., comme cela est exigé haut niveau effort intellectuel.

V.V. Nikandrov souligne que la réussite objectif principal expérience - la plus grande clarté possible dans la compréhension des liens entre les phénomènes internes vie mentale et leurs manifestations externes – est obtenu grâce aux principales caractéristiques suivantes de l’expérience :

1) l'initiative de l'expérimentateur dans la manifestation de faits psychologiques qui l'intéressent ;

2) la possibilité de faire varier les conditions d'émergence et de développement des phénomènes mentaux ;

3) contrôle et enregistrement stricts des conditions et du processus de leur apparition ;

4) isoler certains et mettre l'accent sur d'autres facteurs qui déterminent les phénomènes étudiés, ce qui permet d'identifier les schémas de leur existence ;

5) la possibilité de répéter les conditions expérimentales pour une vérification multiple des données scientifiques obtenues et de leur accumulation ;

6) faire varier les conditions d'évaluation quantitative des modèles identifiés.

Ainsi, une expérience psychologique peut être définie comme une méthode dans laquelle le chercheur provoque lui-même les phénomènes qui l'intéressent et modifie les conditions de leur apparition afin d'établir les raisons de l'apparition de ces phénomènes et les schémas de leur développement. De plus, le reçu faits scientifiques peut être reproduit à plusieurs reprises grâce à la contrôlabilité et au contrôle strict des conditions, ce qui permet de les tester, ainsi que d'accumuler des données quantitatives sur la base desquelles on peut juger du caractère typique ou aléatoire des phénomènes étudiés.

4.2. Types d'expériences psychologiques

Il existe plusieurs types d'expériences. En fonction de la manière d'organiser Il existe des expériences en laboratoire, naturelles et sur le terrain. Laboratoire l'expérience est réalisée dans des conditions particulières. Le chercheur planifie et influence délibérément l'objet d'étude afin de changer son état. L'avantage d'une expérience en laboratoire peut être considéré comme un contrôle strict de toutes les conditions, ainsi que l'utilisation d'équipements spéciaux pour la mesure. L'inconvénient d'une expérience en laboratoire est la difficulté de transférer les données obtenues dans des conditions réelles. Le sujet d'une expérience en laboratoire est toujours conscient de sa participation, ce qui peut provoquer des distorsions de motivation.

Naturel L'expérimentation est réalisée en conditions réelles. Son avantage est que l'étude de l'objet s'effectue dans le contexte Vie courante, de sorte que les données obtenues sont facilement transférées à la réalité. Les sujets ne sont pas toujours informés de leur participation à l'expérience, ils ne génèrent donc pas de distorsions de motivation. Inconvénients : incapacité à contrôler toutes les conditions, interférences et distorsions inattendues.

Champ L'expérience est réalisée selon le schéma naturel. Dans ce cas, il est possible d'utiliser un équipement portable permettant un enregistrement plus précis des données reçues. Les sujets sont informés de leur participation à l'expérience, mais l'environnement familier réduit le niveau de distorsions motivationnelles.

En fonction de la objectifs de recherche Il existe des expériences de recherche, pilotes et de confirmation. Recherche l'expérience vise à trouver une relation de cause à effet entre les phénomènes. Il est tenu le stade initial la recherche, permet de formuler une hypothèse, d'identifier des variables indépendantes, dépendantes et secondaires (voir 4.4) et de déterminer les moyens de les contrôler.

Voltige L'expérience est une expérience d'essai, la première d'une série. Elle est réalisée sur un petit échantillon, sans contrôle strict des variables. Une expérience pilote permet d'éliminer les erreurs grossières dans la formulation d'une hypothèse, de préciser l'objectif et de clarifier la méthodologie de réalisation de l'expérience.

Confirmation L'expérience vise à établir le type de connexion fonctionnelle et à clarifier relations quantitatives entre variables. Tenu le étape finale recherche.

En fonction de la nature de l'influence Le sujet de test est divisé en expériences de vérification, de formation et de contrôle. Vérifier une expérience consiste à mesurer l'état d'un objet (un sujet ou un groupe de sujets) avant d'influencer activement celui-ci, à diagnostiquer l'état initial et à établir des relations de cause à effet entre les phénomènes. But formatif l'expérience est l'application de méthodes développement actif ou la formation de propriétés chez les sujets. Contrôle Une expérience est une mesure répétée de l'état d'un objet (un sujet ou un groupe de sujets) et une comparaison avec l'état avant le début de l'expérience formative, ainsi qu'avec l'état dans lequel se trouvait le groupe témoin, qui n'a pas reçu d'influence expérimentale.

Par possibilités d'influence La variable indépendante de l'expérimentateur est distinguée entre l'expérience induite et l'expérience évoquée. Provoqué Une expérience est une expérience dans laquelle l'expérimentateur lui-même modifie la variable indépendante, tandis que les résultats observés par l'expérimentateur (types de réactions du sujet) sont considérés comme provoqués. P. Fress qualifie de « classique » ce type d'expérimentation. Expérience, auquel on fait référence est une expérience dans laquelle les changements de la variable indépendante sont effectués sans intervention de l'expérimentateur. Ce type d'expérience psychologique est utilisé lorsque des variables indépendantes ont un impact sur le sujet qui s'étend de manière significative dans le temps (par exemple, le système éducatif, etc.). Si l'exposition au sujet testé est susceptible d'entraîner des effets physiologiques ou physiologiques trouble psychologique, alors une telle expérience ne peut pas être réalisée. Cependant, il arrive parfois qu’un impact négatif (comme une lésion cérébrale) se produise. Par la suite, de tels cas pourront être généralisés et étudiés.

4.3. Structure d'une expérience psychologique

Les principaux éléments de toute expérience sont :

1) sujet (sujet ou groupe étudié) ;

2) expérimentateur (chercheur) ;

3) la stimulation (la méthode pour influencer le sujet choisi par l'expérimentateur) ;

4) la réponse du sujet à la stimulation (sa réaction mentale) ;

5) conditions expérimentales (en plus de la stimulation, influences pouvant influencer les réactions du sujet).

La réponse du sujet est une réaction externe, par laquelle on peut juger des processus qui se produisent dans son espace interne subjectif. Ces processus eux-mêmes sont le résultat de l'influence de la stimulation et des conditions expérimentales.

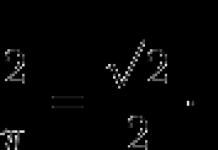

Si la réponse (réaction) du sujet est désignée par le symbole R, et que l'influence de la situation expérimentale sur lui (en tant qu'ensemble d'effets de stimulation et de conditions expérimentales) est désignée par le symbole S, alors leur relation peut être exprimée par la formule R. = =f(S). Autrement dit, la réaction est fonction de la situation. Mais cette formule ne prend pas en compte le rôle actif du psychisme, de la personnalité humaine. (P). En réalité, la réaction d’une personne à une situation est toujours médiatisée par le psychisme et la personnalité. Ainsi, la relation entre les principaux éléments de l'expérience peut être fixée par la formule suivante : R. = F(R, S).

P. Fresse et J. Piaget, selon les objectifs de l'étude, distinguent trois types classiques de relations entre ces trois composantes de l'expérience : 1) les relations fonctionnelles ; 2) les relations structurelles ; 3) relations différentielles.

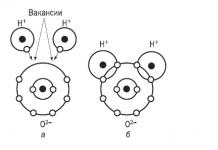

Relations fonctionnelles caractérisé par la variabilité des réponses (R) du sujet (P) avec des méthodes qualitatives ou changements quantitatifs situations (S). Graphiquement, ces relations peuvent être représentées par le diagramme suivant (Fig. 2).

Exemples de relations fonctionnelles identifiées expérimentalement : modifications des sensations (R) en fonction de l'intensité de l'impact sur les sens (S); capacité mémoire (R) du nombre de répétitions (S); intensité de la réponse émotionnelle (R) sur l'action de divers facteurs émotiogéniques (S); développement de processus d’adaptation (R)à l'heure (S) et ainsi de suite.

Relations structurelles se révèlent à travers un système de réponses (R1, R2, Rn) à diverses situations (Sv S2, Sn). Les relations entre les réponses individuelles sont structurées en un système qui reflète la structure de la personnalité (P). Schématiquement, cela ressemble à ceci (Fig. 3).

Exemples de relations structurelles : un système de réactions émotionnelles (Rp R2, Rn) à l'action de facteurs de stress (Sv S2, Sn); efficacité de la solution (R1, R2, Rn) diverses tâches intellectuelles (S1, S2, Sn) et ainsi de suite.

Relations différentielles sont identifiés grâce à l’analyse des réactions (R1, R2, Rn) de différents sujets (P1, P2, Pn) pour la même situation (S). Le schéma de ces relations est le suivant (Fig. 4).

Exemples de relations différentielles : différence de vitesse de réaction entre personnes différentes, les différences nationales dans la manifestation expressive des émotions, etc.

4.4. Variables expérimentales et moyens de les contrôler

Pour clarifier la relation entre tous les facteurs inclus dans l'expérience, le concept de « variable » a été introduit. Il existe trois types de variables : indépendantes, dépendantes et supplémentaires.

Variables indépendantes. Un facteur qui peut être modifié par l'expérimentateur lui-même est appelé variable indépendante(NP).

Le NP dans l'expérience peut être les conditions dans lesquelles les activités du sujet sont exercées, les caractéristiques des tâches qui sont demandées au sujet, les caractéristiques du sujet lui-même (âge, sexe, autres différences entre les sujets, États émotionnels et d'autres propriétés du sujet ou des personnes interagissant avec lui). Il est donc d’usage de souligner les points suivants les types NP : situationnel, instructif et personnel.

Situationnel Les NP ne sont le plus souvent pas incluses dans la structure de la tâche expérimentale réalisée par le sujet. Cependant, ils ont un impact direct sur son activité et peuvent être variés par l'expérimentateur. Les IP situationnelles comprennent divers paramètres physiques, tels que l'éclairage, la température, le niveau de bruit, ainsi que la taille de la pièce, le mobilier, l'emplacement de l'équipement, etc. Les paramètres socio-psychologiques des IP situationnelles peuvent inclure l'exécution d'une tâche expérimentale de manière isolée, en présence d'un expérimentateur, d'un observateur extérieur ou d'un groupe de personnes. V.N. Druzhinin souligne les particularités de la communication et de l'interaction entre le sujet et l'expérimentateur comme un type particulier de NP situationnel. Une grande attention est accordée à cet aspect. DANS psychologie expérimentale Il existe une direction distincte appelée « psychologie de l'expérience psychologique ».

Instruction Les NP sont directement liées à la tâche expérimentale, à ses caractéristiques qualitatives et quantitatives, ainsi qu'aux modalités de sa mise en œuvre. L’expérimentateur peut manipuler plus ou moins librement le NP instructif. Il peut varier le matériel de la tâche (par exemple numérique, verbal ou figuratif), le type de réponse du sujet (par exemple verbale ou non verbale), l'échelle d'évaluation, etc. De grandes possibilités résident dans la manière de instruire les sujets, les informer du but de la tâche expérimentale. L'expérimentateur peut modifier les moyens qui sont proposés au sujet pour accomplir la tâche, mettre des obstacles devant lui, utiliser un système de récompenses et de punitions au cours de la tâche, etc.

Personnel Les NP représentent des caractéristiques contrôlables du sujet. En règle générale, ces caractéristiques sont les états du participant à l'expérience, que le chercheur peut modifier, par exemple divers états émotionnels ou états de fatigue de performance.

Chaque sujet participant à l'expérience possède de nombreuses caractéristiques physiques, biologiques, psychologiques, socio-psychologiques et sociales uniques que l'expérimentateur ne peut contrôler. Dans certains cas, ces caractéristiques incontrôlables doivent être considérées comme des variables supplémentaires et des méthodes de contrôle doivent leur être appliquées, qui seront discutées ci-dessous. Cependant, dans la recherche en psychologie différentielle, lors de l'utilisation de plans factoriels, des variables personnelles non contrôlées peuvent agir comme l'une des variables indépendantes (pour plus de détails sur les plans factoriels, voir 4.7).

Les chercheurs distinguent également différents types variables indépendantes. En fonction de la échelles de présentation Les NP qualitatives et quantitatives peuvent être distinguées. Haute qualité Les NP correspondent à différentes gradations d’échelles de dénomination. Par exemple, les états émotionnels du sujet peuvent être représentés par des états de joie, de colère, de peur, de surprise, etc. Les méthodes d'exécution des tâches peuvent inclure la présence ou l'absence d'invites pour le sujet. Quantitatif Les NP correspondent à des échelles de rang, proportionnelles ou à intervalles. Par exemple, le temps imparti pour accomplir une tâche, le nombre de tâches, le montant de la rémunération basée sur les résultats de la résolution de problèmes peuvent être utilisés comme NP quantitatif.

En fonction de la nombre de niveaux de manifestation les variables indépendantes font la distinction entre les NP à deux niveaux et à plusieurs niveaux. À deux niveaux Les NP ont deux niveaux de manifestation, multi-niveaux– trois niveaux ou plus. En fonction du nombre de niveaux de manifestation du NP, des plans expérimentaux de complexité variable sont construits.

Variables dépendantes. Un facteur dont le changement est une conséquence d'un changement de la variable indépendante est appelé variable dépendante(ZP). La variable dépendante est la composante de la réponse du sujet qui intéresse directement le chercheur. Les médecins généralistes peuvent être physiologiques, émotionnels, réactions comportementales et d'autres caractéristiques psychologiques qui peuvent être enregistrées dans des expériences psychologiques.

En fonction de la la méthode par laquelle les modifications peuvent être enregistrées, attribuer le salaire :

S directement observable;

S nécessiter un équipement physique pour la mesure ;

S nécessitant une dimension psychologique.

Au salaire, directement observable inclure des manifestations comportementales verbales et non verbales qui peuvent être évaluées clairement et sans ambiguïté par un observateur externe, par exemple un refus d'activité, des pleurs, une certaine déclaration du sujet, etc. équipement physique pour l'inscription, comprennent les réactions physiologiques (pouls, tension artérielle, etc.) et psychophysiologiques (temps de réaction, temps de latence, durée, vitesse d'action, etc.). Pour les bons de commande nécessitant dimension psychologique, inclure des caractéristiques telles que le niveau d'aspirations, le niveau de développement ou de formation de certaines qualités, des formes de comportement, etc. Pour la mesure psychologique des indicateurs, des procédures standardisées peuvent être utilisées - tests, questionnaires, etc. Certains paramètres comportementaux peuvent être mesurés, c'est-à-dire clairement reconnu et interprété uniquement par des observateurs ou des experts spécialement formés.

En fonction de la nombre de paramètres, inclus dans la variable dépendante, il existe des PP unidimensionnels, multidimensionnels et fondamentaux. Unidimensionnel ZP est représenté par un seul paramètre dont les modifications sont étudiées dans l'expérience. Un exemple de PP unidimensionnel est la vitesse d’une réaction sensorimotrice. Multidimensionnel Le salaire est représenté par un ensemble de paramètres. Par exemple, l'attention peut être évaluée par le volume de matériel visionné, le nombre de distractions, le nombre de réponses correctes et incorrectes, etc. Chaque paramètre peut être enregistré indépendamment. Fondamental ZP est une variable complexe dont les paramètres ont certaines relations connues les uns avec les autres. Dans ce cas, certains paramètres agissent comme des arguments et la variable dépendante elle-même agit comme une fonction. Par exemple, la dimension fondamentale du niveau d’agressivité peut être considérée en fonction de ses manifestations individuelles (faciales, verbales, physiques, etc.).

La variable dépendante doit avoir une caractéristique fondamentale telle que la sensibilité. Sensibilité FP est sa sensibilité aux changements du niveau de la variable indépendante. Si, lorsque la variable indépendante change, la variable dépendante ne change pas, alors cette dernière est non positive et cela n'a aucun sens de mener une expérience dans ce cas. Il existe deux variantes connues de la manifestation de non-positivité du PP : « l'effet plafond » et « l'effet plancher ». L'« effet plafond » est observé, par exemple, dans le cas où la tâche présentée est si simple que tous les sujets, quel que soit leur âge, l'exécutent. L’« effet plancher », quant à lui, se produit lorsqu’une tâche est si difficile qu’aucun des sujets ne peut y faire face.

Il existe deux manières principales d’enregistrer les changements dans la santé mentale dans une expérience psychologique : immédiate et différée. Direct La méthode est utilisée, par exemple, dans des expériences de mémoire à court terme. Immédiatement après avoir répété un certain nombre de stimuli, l'expérimentateur enregistre leur nombre reproduit par le sujet. La méthode différée est utilisée entre influence et l'effet dure un certain temps (par exemple, lors de la détermination de l'influence du nombre de mémorisés mots étrangers sur le succès de la traduction du texte).

Variables supplémentaires(DP) est une stimulation concomitante du sujet qui influence sa réponse. L'ensemble des DP se compose, en règle générale, de deux groupes : les conditions externes d'expérience et facteurs internes. En conséquence, ils sont généralement appelés DP externes et internes. À externe Les DP incluent l'environnement physique de l'expérience (éclairage, température, fond sonore, caractéristiques spatiales de la pièce), les paramètres de l'appareil et de l'équipement (conception des instruments de mesure, bruit de fonctionnement, etc.), les paramètres temporels de l'expérience (heure de début , durée, etc.), la personnalité de l'expérimentateur. À interne Le DP inclut l'humeur et la motivation des sujets, leur attitude envers l'expérimentateur et les expériences, leur attitudes psychologiques, inclinations, connaissances, capacités, compétences et expérience dans ce type d'activité, niveau de fatigue, bien-être, etc.

Idéalement, le chercheur s’efforce de réduire à néant ou du moins au minimum toutes les variables supplémentaires afin de mettre en évidence la relation « pure » entre les variables indépendantes et dépendantes. Il existe plusieurs manières principales de contrôler l'influence des DP externes : 1) l'élimination des influences externes ; 2) constance des conditions ; 3) équilibrage ; 4) contrepoids.

Élimination des influences extérieures représente la méthode de contrôle la plus radicale. Il consiste en l’exclusion totale de l’environnement extérieur de tout DP externe. En laboratoire, des conditions sont créées qui isolent le sujet des sons, de la lumière, des vibrations, etc. un exemple brillant pourrait servir d'expérience privation sensorielle, réalisée sur des volontaires dans une chambre spéciale qui exclut complètement l'entrée de tout irritant de l'environnement extérieur. Il convient de noter qu'il est presque impossible d'éliminer les effets du DP, et ce n'est pas toujours nécessaire, car les résultats obtenus dans des conditions d'élimination des influences externes peuvent difficilement être transférés dans la réalité.

La prochaine méthode de contrôle consiste à créer conditions constantes. L’essence de cette méthode est de rendre les effets du DP constants et identiques pour tous les sujets tout au long de l’expérience. En particulier, le chercheur s'efforce de rendre constantes les conditions spatio-temporelles de l'expérience, la technique de sa conduite, l'équipement, la présentation des instructions, etc. Avec une application prudente de cette méthode de contrôle, des erreurs importantes peuvent être évitées, mais le problème Transférer les résultats de l'expérience dans des conditions très différentes de celles expérimentales est difficile et reste problématique.

Dans les cas où il n'est pas possible de créer et de maintenir des conditions constantes tout au long de l'expérience, recourir à la méthode équilibrage. Cette méthode est utilisée, par exemple, dans une situation où le DP externe ne peut pas être identifié. Dans ce cas, l’équilibrage consistera à utiliser un groupe témoin. L'étude des groupes témoin et expérimental est réalisée dans les mêmes conditions à la seule différence que dans le groupe témoin il n'y a pas d'effet de la variable indépendante. Ainsi, le changement de la variable dépendante dans le groupe témoin est dû uniquement au DP externe, tandis que dans le groupe expérimental, il est dû à l'effet combiné de variables externes supplémentaires et indépendantes.

Si le DP externe est connu, alors l'équilibrage consiste en l'effet de chacune de ses valeurs en combinaison avec chaque niveau de la variable indépendante. En particulier, un DP externe tel que le sexe de l'expérimentateur, en combinaison avec une variable indépendante (le sexe du sujet), conduira à la création de quatre séries expérimentales :

1) expérimentateur masculin - sujets masculins ;

2) expérimentateur masculin – sujets féminins ;

3) expérimentatrice féminine - sujets masculins ;

4) expérimentatrice féminine - sujets féminins.

Des expériences plus complexes peuvent impliquer d’équilibrer plusieurs variables simultanément.

Contrepoids comme moyen de contrôler le DP externe, il est le plus souvent pratiqué lorsque l'expérience comprend plusieurs séries. Le sujet est exposé successivement à différentes conditions, mais les conditions précédentes peuvent modifier l’effet des conditions suivantes. Pour éliminer « l'effet de séquence » qui apparaît dans ce cas, les conditions expérimentales sont présentées à différents groupes de sujets dans des ordres différents. Par exemple, dans la première série d'expériences, le premier groupe est amené à résoudre des problèmes intellectuels du plus simple au plus complexe, et le deuxième groupe - du plus complexe au plus simple. Dans la deuxième série, au contraire, le premier groupe est amené à résoudre des problèmes intellectuels du plus complexe au plus simple, et le deuxième groupe - du plus simple au plus complexe. Le contrepoids est utilisé dans les cas où il est possible de réaliser plusieurs séries d'expériences, mais il faut tenir compte du fait qu'un grand nombre de tentatives provoque la fatigue des sujets.

Les DP internes, comme mentionné ci-dessus, sont des facteurs cachés dans la personnalité du sujet. Ils ont un très influence significative sur les résultats de l’expérimentation, leur impact est assez difficile à contrôler et à prendre en compte. Parmi les PDD internes, nous pouvons souligner permanent Et inconstant. Permanent les DP internes ne changent pas de manière significative au cours de l’expérience. Si l'expérience est réalisée avec un seul sujet, alors le DP interne constant sera son sexe, son âge et sa nationalité. Ce groupe de facteurs comprend également le tempérament, le caractère, les capacités, les inclinations, les intérêts, les opinions, les croyances et d’autres éléments du sujet. orientation générale personnalité. Dans le cas d'une expérimentation avec un groupe de sujets, ces facteurs acquièrent le caractère de DP internes instables, puis, pour niveler leur influence, ils recourent à des méthodes particulières de constitution de groupes expérimentaux (voir 4.6).

À inconstant Le DP interne comprend les caractéristiques psychologiques et physiologiques du sujet, qui peuvent soit changer de manière significative au cours de l'expérience, soit être mises à jour (ou disparaître) en fonction des buts, des objectifs, du type et de la forme d'organisation de l'expérience. Le premier groupe de ces facteurs comprend les facteurs physiologiques et États mentaux, fatigue, dépendance, acquisition d'expérience et de compétences dans le cadre de l'exécution d'une tâche expérimentale. Un autre groupe inclut l'attitude envers cette expérience et cette étude, niveau de motivation pour cela activités expérimentales, l'attitude du sujet envers l'expérimentateur et son rôle de sujet de test, etc.

Pour égaliser l'effet de ces variables sur les réponses à différents tests, il existe un certain nombre de méthodes qui ont été utilisées avec succès dans la pratique expérimentale.

Pour éliminer ce qu'on appelle effet série, qui est basé sur l'habituation et utilise un ordre spécial de présentation du stimulus. Cette procédure est appelée « ordre alterné équilibré » lorsque des stimuli de différentes catégories sont présentés symétriquement par rapport au centre de la série de stimuli. Le schéma d'une telle procédure ressemble à ceci : ABBA, Où UN Et DANS– des incitations de différentes catégories.

Pour éviter toute influence sur la réponse du sujet anxiété ou inexpérience, Des expériences introductives ou préliminaires sont réalisées. Leurs résultats ne sont pas pris en compte lors du traitement des données.

Pour éviter la variabilité des réponses due à accumulation d'expériences et de compétences Au cours de l’expérience, le sujet se voit proposer ce qu’on appelle une « pratique exhaustive ». Grâce à une telle pratique, le sujet développe des compétences stables avant le début de l'expérience elle-même, et dans les expériences ultérieures, les performances du sujet ne dépendent pas directement du facteur d'accumulation d'expérience et de compétences.

Dans les cas où il est nécessaire de minimiser l’influence sur la réponse du sujet fatigue, recourir à la « méthode de rotation ». Son essence est que chaque sous-groupe de sujets se voit présenter une certaine combinaison de stimuli. La totalité de ces combinaisons épuise complètement l’ensemble des options possibles. Par exemple, avec trois types de stimuli (A, B, C), chacun d'eux se voit présenter la première, la deuxième et la troisième place lorsqu'il est présenté aux sujets. Ainsi, le premier sous-groupe reçoit des stimuli dans l'ordre ABC, le deuxième - AVB, le troisième - BAV, le quatrième - BVA, le cinquième - VAB, le sixième - VBA.

Les méthodes présentées pour l'égalisation procédurale du DP interne non constant sont applicables aux expériences individuelles et de groupe.

L'attitude et la motivation des sujets, en tant que PDD internes instables, doivent être maintenues au même niveau tout au long de l'expérience. Installation comment la volonté de percevoir un stimulus et d'y répondre d'une certaine manière est créée grâce aux instructions que l'expérimentateur donne au sujet. Pour que l'installation soit exactement adaptée à la tâche de recherche, les instructions doivent être accessibles aux sujets et adaptées aux objectifs de l'expérience. L'absence d'ambiguïté et la facilité de compréhension des instructions sont obtenues grâce à leur clarté et leur simplicité. Pour éviter toute variabilité dans la présentation, il est recommandé que les instructions soient lues textuellement ou données par écrit. Le maintien du réglage initial est contrôlé par l'expérimentateur par une observation constante du sujet et ajusté en rappelant, si nécessaire, les indications appropriées dans la notice.

Motivation Le sujet est perçu avant tout comme étant intéressé par l’expérience. Si l’intérêt est absent ou faible, il est alors difficile de compter sur l’exhaustivité de l’exécution par le sujet des tâches prévues dans l’expérience et sur la fiabilité de ses réponses. Un excès d’intérêt, une « surmotivation » se traduisent également par des réponses inadéquates du sujet. Ainsi, afin d'obtenir un niveau de motivation initialement acceptable, l'expérimentateur doit adopter l'approche la plus sérieuse dans la constitution d'un contingent de sujets et la sélection de facteurs qui stimulent leur motivation. Ces facteurs peuvent inclure la concurrence, divers types de rémunération, l’intérêt pour sa performance, l’intérêt professionnel, etc.

Conditions psychophysiologiques Il est recommandé non seulement de maintenir les sujets au même niveau, mais également d’optimiser ce niveau, c’est-à-dire que les sujets soient dans un état « normal ». Vous devez vous assurer qu'avant l'expérience le sujet n'a pas vécu d'expériences extrêmement significatives pour lui, qu'il a eu suffisamment de temps pour participer à l'expérience, qu'il n'a pas faim, etc. Pendant l'expérience, le sujet ne doit pas être trop excité ou réprimé. Si ces conditions ne peuvent être remplies, il est alors préférable de reporter l’expérimentation.

À partir des caractéristiques considérées des variables et des méthodes de leur contrôle, la nécessité d'une préparation minutieuse de l'expérience lors de sa planification devient claire. Dans des conditions expérimentales réelles, il est impossible d'obtenir un contrôle à 100 % de toutes les variables, mais diverses expériences psychologiques diffèrent considérablement les unes des autres par le degré de contrôle des variables. La section suivante est consacrée à la question de l'évaluation de la qualité de l'expérimentation.

4.5. Validité et fiabilité de l'expérience

Les concepts suivants sont utilisés pour concevoir et évaluer des procédures expérimentales : expérience idéale, expérience de conformité parfaite et expérience infinie.

L'expérience parfaite est une expérience conçue de telle manière que l'expérimentateur modifie uniquement la variable indépendante, la variable dépendante est contrôlée et toutes les autres conditions expérimentales restent inchangées. Une expérience idéale suppose l'équivalence de tous les sujets, l'invariance de leurs caractéristiques dans le temps et l'absence de temps lui-même. Cela ne pourra jamais être mis en œuvre dans la réalité, car dans la vie changent non seulement les paramètres qui intéressent le chercheur, mais également un certain nombre d'autres conditions.

La correspondance d'une expérience réelle avec une expérience idéale s'exprime dans des caractéristiques telles que validité interne. La validité interne montre la fiabilité des résultats fournis par une expérience réelle par rapport à une expérience idéale. Plus les changements dans les variables dépendantes sont influencés par des conditions non contrôlées par le chercheur, plus la validité interne de l'expérience est faible, donc plus la probabilité que les faits découverts dans l'expérience soient des artefacts est grande. Une validité interne élevée est le principal signe d’une expérience bien menée.

D. Campbell identifie les facteurs suivants qui menacent la validité interne d'une expérience : facteur de fond, facteur de développement naturel, facteur de test, erreur de mesure, régression statistique, sélection non aléatoire, dépistage. S'ils ne sont pas maîtrisés, ils conduisent à l'apparition d'effets correspondants.

Facteur arrière-plan(l'historique) comprend les événements qui se produisent entre la mesure préliminaire et la mesure finale et peuvent provoquer des changements dans la variable dépendante ainsi que l'influence de la variable indépendante. Facteur développement naturel est dû au fait que des changements dans le niveau de la variable dépendante peuvent survenir en raison du développement naturel des participants à l'expérience (grandissement, fatigue croissante, etc.). Facteur essai réside dans l'influence des mesures préliminaires sur les résultats des mesures ultérieures. Facteur erreurs de mesure est associé à une inexactitude ou à des changements dans la procédure ou la méthode de mesure de l'effet expérimental. Facteur régression statistique se manifeste si des sujets présentant des indicateurs extrêmes de toute évaluation étaient sélectionnés pour participer à l'expérience. Facteur sélection non aléatoire Ainsi, cela se produit dans les cas où, lors de la constitution d'un échantillon, la sélection des participants a été effectuée de manière non aléatoire. Facteur dépistage se manifeste lorsque les sujets abandonnent de manière inégale les groupes témoin et expérimental.

L'expérimentateur doit prendre en compte et, si possible, limiter l'influence des facteurs qui menacent la validité interne de l'expérience.

Expérience de conformité totale est une étude expérimentale dans laquelle toutes les conditions et leurs changements correspondent à la réalité. L'approximation d'une expérience réelle à une expérience de correspondance complète s'exprime en validité externe. Le degré de transférabilité des résultats expérimentaux à la réalité dépend du niveau de validité externe. La validité externe, telle que définie par R. Gottsdancker, affecte la fiabilité des conclusions que fournissent les résultats d'une expérience réelle par rapport à une expérience de pleine conformité. Pour obtenir une validité externe élevée, il est nécessaire que les niveaux des variables supplémentaires dans l’expérience correspondent à leurs niveaux réels. Une expérience dépourvue de validité externe est considérée comme invalide.

Les facteurs qui menacent la validité externe sont les suivants :

Effet réactif (consiste en une diminution ou une augmentation de la susceptibilité des sujets à l'influence expérimentale en raison de mesures antérieures) ;

L'effet de l'interaction de sélection et d'influence (consiste dans le fait que l'influence expérimentale ne sera significative que pour les participants à cette expérience) ;

Facteur des conditions expérimentales (peut conduire au fait que l'effet expérimental ne peut être observé que dans ces conditions spécialement organisées) ;

Facteur d'interférence des influences (se manifeste lorsqu'un groupe de sujets se voit présenter une séquence d'influences mutuellement exclusives).

Les chercheurs travaillant dans les domaines appliqués de la psychologie - clinique, pédagogique, organisationnelle - sont particulièrement préoccupés par la validité externe des expériences, car dans le cas d'une étude invalide, ses résultats ne donneront rien lors de leur transfert dans des conditions réelles.

Expérience sans fin implique un nombre illimité d'expériences et de tests pour obtenir des résultats de plus en plus précis. Une augmentation du nombre d'essais dans une expérience avec un sujet entraîne une augmentation fiabilité Résultats expérimentaux. Dans les expériences avec un groupe de sujets, une augmentation de la fiabilité se produit avec une augmentation du nombre de sujets. Cependant, l'essence de l'expérience est précisément d'identifier les relations de cause à effet entre les phénomènes sur la base d'un nombre limité d'échantillons ou avec l'aide d'un groupe limité de sujets. Par conséquent, une expérience sans fin est non seulement impossible, mais aussi dénuée de sens. Pour obtenir une grande fiabilité d'une expérience, le nombre d'échantillons ou le nombre de sujets doit correspondre à la variabilité du phénomène étudié.

Il convient de noter qu’à mesure que le nombre de sujets augmente, la validité externe de l’expérience augmente également, puisque ses résultats peuvent être transférés à une population plus large. Pour mener des expériences avec un groupe de sujets, il est nécessaire de considérer la question des échantillons expérimentaux.

4.6. Échantillons expérimentaux

Comme indiqué ci-dessus, une expérience peut être réalisée soit avec un sujet, soit avec un groupe de sujets. Une expérience avec un sujet n'est réalisée que dans certaines situations spécifiques. Premièrement, il s'agit de situations dans lesquelles les différences individuelles des sujets peuvent être négligées, c'est-à-dire que le sujet peut être n'importe quelle personne (si l'expérience étudie ses caractéristiques par rapport, par exemple, à un animal). Dans d'autres situations, au contraire, le sujet est un objet unique (un brillant joueur d'échecs, un musicien, un artiste, etc.). Des situations sont également possibles où le sujet doit posséder une compétence particulière du fait d'une formation ou d'une expérience de vie extraordinaire (le seul survivant d'un accident d'avion, etc.). Ils sont limités à un sujet même dans les cas où la répétition de cette expérience avec la participation d'autres sujets est impossible. Des modèles expérimentaux spéciaux ont été développés pour les expériences sur un seul sujet (voir 4.7 pour plus de détails).

Le plus souvent, les expériences sont réalisées avec un groupe de sujets. Dans ces cas, l'échantillon de sujets doit représenter un modèle population générale, auquel les résultats de l’étude seront ensuite appliqués. Dans un premier temps, le chercheur résout le problème de la taille de l’échantillon expérimental. Selon le but de l'étude et les capacités de l'expérimentateur, elle peut aller de plusieurs sujets à plusieurs milliers de personnes. Le nombre de sujets dans un groupe distinct (expérimental ou témoin) varie de 1 à 100 personnes. Pour appliquer les méthodes de traitement statistique, il est recommandé que le nombre de sujets dans les groupes comparés soit d'au moins 30 à 35 personnes. De plus, il est conseillé d'augmenter le nombre de sujets d'au moins 5 à 10 % du nombre requis, car certains d'entre eux ou leurs résultats seront « rejetés » lors de l'expérience.

Pour sélectionner un échantillon de sujets, plusieurs critères doivent être pris en compte.

1. Significatif. Cela réside dans le fait que la sélection d'un groupe de sujets doit correspondre au sujet et à l'hypothèse de l'étude. (Par exemple, cela n'a aucun sens de recruter des enfants de deux ans dans un groupe de sujets de test pour déterminer le niveau de mémorisation volontaire.) Il est souhaitable de créer des idées idéales sur l'objet de la recherche expérimentale et, lors de la formation d'un groupe de sujets, pour s'écarter le moins possible des caractéristiques du groupe expérimental idéal.

2. Critère d'équivalence des matières. Lors de la constitution d'un groupe de sujets, il convient de prendre en compte toutes les caractéristiques significatives de l'objet de recherche, dont les différences de gravité peuvent affecter de manière significative la variable dépendante.

3. Critère de représentativité. Le groupe d'individus participant à l'expérience doit représenter l'ensemble de la partie de la population à laquelle les résultats de l'expérience seront appliqués. La taille de l'échantillon expérimental est déterminée par le type de mesures statistiques et la précision (fiabilité) sélectionnée pour accepter ou rejeter l'hypothèse expérimentale.

Considérons des stratégies de sélection de sujets dans la population.

Stratégie aléatoire est que chaque membre de la population a une chance égale d’être inclus dans l’échantillon expérimental. Pour ce faire, chaque individu se voit attribuer un numéro, puis un échantillon expérimental est constitué à l'aide d'un tableau de nombres aléatoires. Cette procédure est difficile à mettre en œuvre, car chaque représentant de la population intéressant le chercheur doit être pris en compte. De plus, la stratégie aléatoire donne de bons résultats lors de la constitution d’un grand échantillon expérimental.

Sélection stratométrique est utilisé si l'échantillon expérimental doit inclure des sujets présentant un certain ensemble de caractéristiques (sexe, âge, niveau d'éducation, etc.). L'échantillon est compilé de telle manière qu'il comprend des sujets également représentés de chaque strate (couche) présentant les caractéristiques données.

Échantillonnage aléatoire stratométrique combine les deux stratégies précédentes. Les représentants de chaque strate se voient attribuer des numéros et un échantillon expérimental est constitué au hasard à partir d'eux. Cette stratégie est efficace lors de la sélection d’un petit échantillon expérimental.

Modélisation représentative est utilisé lorsque le chercheur parvient à créer un modèle d'un objet idéal de recherche expérimentale. Les caractéristiques d'un échantillon expérimental réel doivent s'écarter le moins possible des caractéristiques d'un échantillon expérimental idéal. Si le chercheur ne connaît pas toutes les caractéristiques du modèle idéal de recherche expérimentale, alors la stratégie est utilisée modélisation approximative. Plus l’ensemble de critères décrivant la population à laquelle les conclusions de l’expérience sont censées être étendues est précis, plus sa validité externe est élevée.

Parfois utilisé comme échantillon expérimental de vrais groupes, dans ce cas, soit des volontaires participent à l'expérience, soit tous les sujets sont recrutés de force. Dans les deux cas, la validité externe et interne est violée.

Après avoir constitué un échantillon expérimental, l'expérimentateur établit un plan de recherche. Bien souvent, une expérimentation est réalisée avec plusieurs groupes, expérimentaux et témoins, placés dans des conditions différentes. Les groupes expérimentaux et témoins doivent être équivalents au début de l'intervention expérimentale.

La procédure de sélection des groupes et sujets équivalents est appelée randomisation. Selon plusieurs auteurs, l'équivalence de groupe peut être obtenue en sélection par paire. Dans ce cas, les groupes expérimental et témoin sont composés d'individus équivalents en termes de paramètres secondaires significatifs pour l'expérimentation. L’option idéale pour la sélection par paires consiste à impliquer des paires de jumeaux. Randomisation avec identification des strates consiste en la sélection de sous-groupes homogènes dans lesquels les sujets sont égalisés pour toutes les caractéristiques, à l'exception des variables supplémentaires intéressant le chercheur. Parfois, pour isoler une variable supplémentaire significative, tous les sujets sont testés et classés selon son niveau de gravité. Les groupes expérimentaux et témoins sont formés de manière à ce que les sujets ayant des valeurs de variable identiques ou similaires soient placés dans des groupes différents. La répartition des sujets en groupes expérimentaux et témoins peut être effectuée par méthode aléatoire. Comme mentionné ci-dessus, avec un échantillon expérimental important, cette méthode donne des résultats tout à fait satisfaisants.

4.7. Plans expérimentaux

Conception expérimentale est une tactique de recherche expérimentale, incarnée dans un système spécifique d'opérations de planification expérimentale. Les principaux critères de classification des plans sont :

Composition des participants (individuels ou en groupe) ;

Nombre de variables indépendantes et leurs niveaux ;

Types d'échelles pour présenter des variables indépendantes ;

Méthode de collecte de données expérimentales ;

Lieu et conditions de l'expérimentation ;

Caractéristiques de l'organisation de l'influence expérimentale et méthode de contrôle.

Plans pour des groupes de matières et pour une matière. Tous les plans expérimentaux peuvent être divisés selon la composition des participants en plans pour des groupes de sujets et en plans pour un sujet.

Expériences avec groupe de sujets présenter les avantages suivants : la capacité de généraliser les résultats de l'expérimentation à la population ; la possibilité d'utiliser des schémas de comparaison intergroupes ; gagner du temps; application des méthodes analyses statistiques. Les inconvénients de ce type de conceptions expérimentales comprennent : l'influence des différences individuelles entre les personnes sur les résultats de l'expérience ; le problème de la représentativité de l'échantillon expérimental ; le problème de l'équivalence des groupes de matières.

Expériences avec un sujet- il s'agit d'un cas particulier des « plans à petit N". J. Goodwin souligne les raisons suivantes pour l'utilisation de tels plans : la nécessité d'une validité individuelle, car dans les expériences avec un grand N Un problème se pose lorsque les données généralisées ne caractérisent aucun sujet. Une expérimentation sur un seul sujet est également réalisée dans des cas uniques où, pour plusieurs raisons, il est impossible d'attirer de nombreux participants. Dans ces cas, le but de l’expérience est d’analyser des phénomènes uniques et des caractéristiques individuelles.

Une expérience avec un petit N, selon D. Martin, présente les avantages suivants : l'absence de calculs statistiques complexes, la facilité d'interprétation des résultats, la possibilité d'étudier des cas uniques, l'implication d'un ou deux participants et de nombreuses possibilités de manipulation variables indépendantes. Elle présente également certains inconvénients, notamment la complexité des procédures de contrôle, la difficulté de généraliser les résultats ; inefficacité temporelle relative.

Considérons les plans pour un sujet.

Planification de séries chronologiques. Le principal indicateur de l’influence de la variable indépendante sur la variable dépendante lors de la mise en œuvre d’un tel plan est l’évolution de la nature des réponses du sujet au fil du temps. La stratégie la plus simple : le schéma UN– B. Le sujet réalise d’abord l’activité dans les conditions A, puis dans les conditions B. Pour contrôler « l’effet placebo », le schéma suivant est utilisé : A-B-A.(« L'effet placebo » correspond aux réactions des sujets à des influences « vides » qui correspondent à des réactions à des influences réelles.) Dans ce cas, le sujet ne doit pas savoir à l'avance laquelle des conditions est « vide » et laquelle est réelle. Cependant, ces schémas ne prennent pas en compte l'interaction des influences. Par conséquent, lors de la planification de séries chronologiques, des schémas d'alternance réguliers sont généralement utilisés (A - B-A– B), réglage de la position (A – B-B– A) ou alternance aléatoire. L'utilisation de séries temporelles « plus longues » augmente la possibilité de détecter un effet, mais entraîne un certain nombre de conséquences négatives - fatigue du sujet, diminution du contrôle sur d'autres variables supplémentaires, etc.

Plan d’impact alternatif est un développement du plan de séries chronologiques. Sa spécificité réside dans le fait que les effets UN Et DANS sont répartis de manière aléatoire dans le temps et présentés au sujet séparément. Les effets de chaque intervention sont ensuite comparés.

Plan réversible utilisé pour étudier deux formes alternatives de comportement. Initialement, un niveau de base de manifestation des deux formes de comportement est enregistré. Ensuite, un effet complexe est présenté, composé d'une composante spécifique pour la première forme de comportement et d'une composante supplémentaire pour la seconde. Au bout d'un certain temps, la combinaison des influences se modifie. L'effet de deux interventions complexes est évalué.

Plan d'augmentation des critères souvent utilisé en psychologie éducative. Son essence est qu’un changement dans le comportement du sujet est enregistré en réponse à une augmentation de l’exposition. Dans ce cas, l'impact suivant n'est présenté qu'une fois que le sujet a atteint le niveau de critère spécifié.

Lorsqu'on mène des expériences avec un sujet, il convient de garder à l'esprit que les principaux artefacts sont pratiquement inévitables. De plus, dans ce cas comme dans aucun autre, se manifeste l’influence des attitudes de l’expérimentateur et des relations qui se développent entre lui et le sujet.

R. Gottsdanker propose de distinguer plans expérimentaux qualitatifs et quantitatifs. DANS qualité Dans les plans, la variable indépendante est présentée sur une échelle nominative, c'est-à-dire que deux ou plusieurs conditions qualitativement différentes sont utilisées dans l'expérience.

DANS quantitatif Dans les plans expérimentaux, les niveaux de la variable indépendante sont présentés sur des échelles d'intervalle, de rang ou proportionnelles, c'est-à-dire que l'expérience utilise les niveaux d'expression d'une condition particulière.

Il est possible que dans une expérience factorielle, une variable soit présentée sous forme quantitative et l’autre sous forme qualitative. Dans ce cas, le plan sera combiné.

Plans expérimentaux intra-groupe et inter-groupes. LA TÉLÉ. Kornilova définit deux types de plans expérimentaux selon le critère du nombre de groupes et des conditions expérimentales : intragroupe et intergroupe. À intragroupe fait référence à des conceptions dans lesquelles l'influence des variations de la variable indépendante et la mesure de l'effet expérimental se produisent dans le même groupe. DANS intergroupe plans, l'influence des variantes de la variable indépendante est réalisée dans différents groupes expérimentaux.

Les avantages de la conception intra-groupe sont les suivants : un plus petit nombre de participants, l'élimination des facteurs de différences individuelles, une réduction de la durée totale de l'expérience et la capacité de prouver la signification statistique de l'effet expérimental. Les inconvénients incluent la non-constance des conditions et la manifestation de « l'effet de séquence ».

Les avantages de la conception intergroupe sont : l'absence d'« effet de séquence », la possibilité d'obtenir plus de données, la réduction du temps de participation à l'expérimentation pour chaque sujet, la réduction de l'effet d'abandon des participants à l'expérience. Le principal inconvénient de la conception inter-groupes est la non-équivalence des groupes.

Plans à variable indépendante unique et plans factoriels. Selon le critère du nombre d'influences expérimentales, D. Martin propose de distinguer les plans à une variable indépendante, les plans factoriels et les plans à une série d'expériences. Dans les plans avec une variable indépendante l'expérimentateur manipule une variable indépendante, qui peut avoir un nombre illimité de manifestations. DANS factorielle plans (pour plus de détails à leur sujet, voir p. 120), l'expérimentateur manipule deux ou plusieurs variables indépendantes, explore toutes les options possibles pour l'interaction de leurs différents niveaux.

Forfaits avec une série d'expériences sont menées pour éliminer progressivement les hypothèses concurrentes. A la fin de la série, l'expérimentateur vient vérifier une hypothèse.

Conceptions pré-expérimentales, quasi-expérimentales et véritables. D. Campbell a proposé de diviser tous les plans expérimentaux pour les groupes de sujets dans les groupes suivants : plans pré-expérimentaux, quasi-expérimentaux et véritables expérimentaux. Cette division repose sur la proximité d’une expérience réelle avec une expérience idéale. Moins une conception particulière provoque d’artefacts et plus le contrôle des variables supplémentaires est strict, plus l’expérience est proche de l’idéal. Les plans pré-expérimentaux tiennent le moins compte des exigences d'une expérience idéale. V.N. Druzhinin souligne qu'ils ne peuvent servir qu'à titre d'illustration et qu'ils doivent être évités autant que possible dans la pratique de la recherche scientifique. Les conceptions quasi-expérimentales sont une tentative de prendre en compte les réalités de la vie lors de la conduite de recherches empiriques ; elles sont spécifiquement créées pour s’écarter des conceptions de véritables expériences. Le chercheur doit être conscient des sources des artefacts - des variables externes supplémentaires qu'il ne peut contrôler. Un modèle quasi-expérimental est utilisé lorsqu’un meilleur modèle ne peut être utilisé.

Les caractéristiques systématiques des modèles expérimentaux pré-expérimentaux, quasi-expérimentaux et véritables sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Lors de la description des plans expérimentaux, nous utiliserons la symbolisation proposée par D. Campbell : R.– la randomisation ; X– influence expérimentale ; Ô– les tests.

À conceptions pré-expérimentales inclure : 1) une étude de cas unique ; 2) plan avec tests préliminaires et finaux d'un groupe ; 3) comparaison des groupes statistiques.

À étude de cas unique Un groupe est testé une fois après l'intervention expérimentale. Schématiquement, ce plan peut s'écrire comme suit :

Le contrôle des variables externes et des variables indépendantes est totalement absent. Dans une telle expérience, il n’y a aucun élément de comparaison. Les résultats ne peuvent être comparés qu’à des idées quotidiennes sur la réalité ; ils ne contiennent aucune information scientifique.

Plan avec tests préliminaires et finaux d'un groupe souvent utilisé en sociologie, socio-psychologique et recherche pédagogique. On peut l'écrire ainsi :

Ce plan ne comporte pas de groupe témoin, on ne peut donc pas prétendre que les changements dans la variable dépendante (la différence entre O1 et O2), enregistrés lors des tests, sont précisément causés par des changements dans la variable indépendante. Entre les tests initial et final, d'autres événements « de fond » peuvent survenir et affecter les sujets ainsi que la variable indépendante. Cette conception ne tient pas non plus compte de l’effet de progression naturelle ni de l’effet de test.

Comparaison des groupes statistiques il serait plus exact de parler d'un plan à deux groupes non équivalents avec tests post-exposition. Cela peut s'écrire ainsi :

Cette conception permet de prendre en compte l'effet du test en introduisant un groupe témoin pour contrôler un certain nombre de variables externes. Cependant, avec son aide, il est impossible de prendre en compte l'effet du développement naturel, car il n'existe actuellement aucun élément permettant de comparer l'état des sujets avec leur état initial (aucun test préliminaire n'a été effectué). Pour comparer les résultats des groupes témoin et expérimental, le test t de Student est utilisé. Il convient toutefois de tenir compte du fait que les différences dans les résultats des tests peuvent ne pas être dues à des effets expérimentaux, mais à des différences dans la composition des groupes.

Conceptions quasi-expérimentales sont une sorte de compromis entre la réalité et le cadre strict des véritables expérimentations. Il existe les types suivants de conceptions quasi-expérimentales dans la recherche psychologique : 1) plans expérimentaux pour des groupes non équivalents ; 2) conceptions avec pré-test et post-test de différents groupes randomisés ; 3) plans de séries temporelles discrètes.

Plan expérience pour groupes non équivalents vise à établir une relation de cause à effet entre les variables, mais il ne dispose pas de procédure d'égalisation des groupes (randomisation). Ce plan peut être représenté par le schéma suivant :

Dans ce cas, deux groupes réels sont impliqués dans la réalisation de l'expérience. Les deux groupes sont testés. Un groupe est ensuite exposé au traitement expérimental tandis que l’autre ne l’est pas. Les deux groupes sont ensuite retestés. Les résultats du premier et du deuxième test des deux groupes sont comparés ; le test t de Student et l’analyse de variance sont utilisés à des fins de comparaison. Différence O2 et O4 indique un développement naturel et une exposition de fond. Pour identifier l'effet de la variable indépendante, il est nécessaire de comparer 6(O1 O2) et 6(O3 O4), c'est-à-dire l'ampleur des changements dans les indicateurs. L'importance de la différence dans les augmentations des indicateurs indiquera l'influence de la variable indépendante sur la variable dépendante. Cette conception est similaire à la conception d'une véritable expérience à deux groupes avec des tests avant et après exposition (voir page 118). La principale source d’artefacts réside dans les différences dans la composition des groupes.

Plan avec pré- et post-tests de différents groupes randomisés diffère d'un véritable plan expérimental en ce qu'un groupe est pré-testé et un groupe équivalent est exposé au post-test :

Le principal inconvénient de cette conception quasi-expérimentale est l’incapacité de contrôler les effets de fond, c’est-à-dire l’influence des événements qui se produisent parallèlement au traitement expérimental entre le premier et le deuxième test.

Des plans séries temporelles discrètes sont répartis en plusieurs types selon le nombre de groupes (un ou plusieurs), ainsi qu'en fonction du nombre d'effets expérimentaux (effets simples ou séries).

La conception de séries chronologiques discrètes pour un groupe de sujets consiste à déterminer initialement le niveau initial de la variable dépendante sur un groupe de sujets à l'aide d'une série de mesures séquentielles. Ensuite, un effet expérimental est appliqué et une série de mesures similaires est effectuée. Les niveaux de la variable dépendante avant et après l'intervention sont comparés. Les grandes lignes de ce plan :

Le principal inconvénient d’un plan de séries chronologiques discrètes est qu’il ne permet pas de séparer l’effet de la variable indépendante de l’effet des événements de fond qui se produisent au cours de l’étude.

Une modification de cette conception est une quasi-expérience de séries chronologiques dans laquelle l'exposition avant la mesure est alternée avec aucune exposition avant la mesure. Son schéma est le suivant :

ХO1 – O2ХO3 – O4 ХO5

L'alternance peut être régulière ou aléatoire. Cette option ne convient que si l'effet est réversible. Lors du traitement des données obtenues dans l'expérience, la série est divisée en deux séquences et les résultats des mesures où il y a eu un impact sont comparés aux résultats des mesures où il n'y a pas eu d'impact. Pour comparer les données, le test t de Student avec le nombre de degrés de liberté est utilisé n– 2, où n– le nombre de situations du même type.

Les plans de séries chronologiques sont souvent mis en œuvre dans la pratique. Cependant, lors de leur utilisation, ce que l’on appelle « l’effet Hawthorne » est souvent observé. Il a été découvert pour la première fois par des scientifiques américains en 1939, alors qu'ils menaient des recherches à l'usine Hawthorne de Chicago. On pensait que changer le système d’organisation du travail augmenterait la productivité. Cependant, au cours de l'expérimentation, tout changement dans l'organisation du travail a entraîné une augmentation de la productivité. En conséquence, il s’est avéré que la participation à l’expérience elle-même augmentait la motivation au travail. Les sujets ont réalisé qu'ils s'intéressaient personnellement à eux et ont commencé à travailler de manière plus productive. Pour contrôler cet effet, un groupe témoin doit être utilisé.

Le plan de série chronologique pour deux groupes non équivalents, dont l'un ne reçoit aucune intervention, ressemble à ceci :

O1O2O3O4O5O6O7O8O9O10

O1O2O3O4O5O6O7O8O9O10

Ce plan vous permet de contrôler l’effet « fond ». Il est couramment utilisé par les chercheurs lorsqu'ils étudient des groupes réels dans les établissements d'enseignement, cliniques, en production.

Une autre conception spécifique souvent utilisée en psychologie est appelée expérience. a posteriori. Il est souvent utilisé en sociologie, en pédagogie, ainsi qu'en neuropsychologie et Psychologie clinique. La stratégie d’application de ce plan est la suivante. L'expérimentateur lui-même n'influence pas les sujets. L'influence est un événement réel de leur vie. Le groupe expérimental est constitué de « sujets de test » qui ont été exposés à l’intervention, et le groupe témoin est constitué de personnes qui n’en ont pas fait l’expérience. Dans ce cas, les groupes sont, si possible, égalisés au moment de leur état avant l'impact. Ensuite, la variable dépendante est testée parmi les représentants des groupes expérimentaux et témoins. Les données obtenues à la suite des tests sont comparées et une conclusion est tirée sur l'impact de l'impact sur le comportement ultérieur des sujets. Ainsi le plan a posteriori simule un plan expérimental pour deux groupes avec leur égalisation et leurs tests après exposition. Son schéma est le suivant :

Si l’équivalence de groupe peut être obtenue, alors le plan devient un véritable plan expérimental. Il est mis en œuvre dans de nombreux recherche moderne. Par exemple, dans l'étude du stress post-traumatique, lorsque des personnes ayant subi les effets d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, ou des combattants, sont testés pour détecter la présence du SSPT, leurs résultats sont comparés à ceux d'un groupe témoin. , ce qui permet d'identifier les mécanismes de telles réactions. En neuropsychologie, les lésions cérébrales, les lésions de certaines structures, considérées comme des « expositions expérimentales », offrent une opportunité unique d'identifier la localisation des fonctions mentales.

De vrais plans d'expérimentation pour une variable indépendante diffèrent des autres comme suit :

1) utiliser des stratégies pour créer des groupes équivalents (randomisation) ;

2) la présence d'au moins un groupe expérimental et un groupe témoin ;

3) tests finaux et comparaison des résultats des groupes qui ont reçu et n'ont pas reçu l'intervention.

Examinons de plus près quelques plans expérimentaux pour une variable indépendante.

Conception à deux groupes randomisés avec tests post-exposition. Son schéma ressemble à ceci :

Ce plan est utilisé s'il n'est pas possible ou nécessaire d'effectuer des tests préliminaires. Si les groupes expérimentaux et témoins sont égaux, cette conception est la meilleure car elle permet de contrôler la plupart des sources d’artefacts. L’absence de prétest exclut à la fois l’effet d’interaction de la procédure de test et de la tâche expérimentale, ainsi que l’effet du test lui-même. Le plan vous permet de contrôler l'influence de la composition du groupe, l'attrition spontanée, l'influence de l'origine et du développement naturel, ainsi que l'interaction de la composition du groupe avec d'autres facteurs.

Dans l'exemple considéré, un seul niveau d'influence de la variable indépendante a été utilisé. S'il comporte plusieurs niveaux, alors le nombre de groupes expérimentaux augmente jusqu'au nombre de niveaux de la variable indépendante.

Conception à deux groupes randomisés avec prétest et posttest. Les grandes lignes du plan ressemblent à ceci :

R O1 X O2

Cette conception est utilisée en cas de doute sur les résultats de la randomisation. La principale source d’artefacts est l’interaction des tests et des manipulations expérimentales. En réalité, nous devons également faire face aux effets des tests non simultanés. Par conséquent, il est préférable de tester les membres des groupes expérimentaux et témoins dans un ordre aléatoire. Il est également préférable de procéder à la présentation et à la non-présentation de l'intervention expérimentale dans un ordre aléatoire. D. Campbell souligne la nécessité de contrôler les « événements intra-groupe ». Cette conception expérimentale contrôle bien l’effet de fond et l’effet de progression naturelle.

Lors du traitement des données, des critères paramétriques sont généralement utilisés t Et F(pour les données sur une échelle d’intervalle). Trois valeurs t sont calculées : 1) entre O1 et O2 ; 2) entre O3 et O4 ; 3) entre O2 Et O4. L'hypothèse sur l'importance de l'influence de la variable indépendante sur la variable dépendante peut être acceptée si deux conditions sont remplies : 1) les différences entre O1 Et O2 significatif, mais entre O3 Et O4 insignifiant et 2) les différences entre O2 Et O4 significatif. Parfois, il est plus pratique de comparer non pas des valeurs absolues, mais l'ampleur de l'augmentation des indicateurs b(1 2) et b(3 4). Ces valeurs sont également comparées à l'aide du test t de Student. Si les différences sont significatives, l'hypothèse expérimentale de l'influence de la variable indépendante sur la variable dépendante est acceptée.

Le plan de Salomon est une combinaison des deux plans précédents. Pour le mettre en œuvre, deux groupes expérimentaux (E) et deux groupes témoins (C) sont nécessaires. Son schéma ressemble à ceci :

Cette conception peut contrôler l’effet d’interaction pré-test et l’effet expérimental. L'effet de l'influence expérimentale est révélé en comparant les indicateurs : O1 et O2 ; O2 et O4 ; O5 et O6 ; O5 et O3. La comparaison de O6, O1 et O3 permet d'identifier l'influence du facteur de développement naturel et des influences de fond sur la variable dépendante.

Considérons maintenant un plan pour une variable indépendante et plusieurs groupes.

Plan pour trois groupes randomisés et trois niveaux de variable indépendante utilisé dans les cas où il est nécessaire d'identifier des relations quantitatives entre des variables indépendantes et dépendantes. Son schéma ressemble à ceci :

Dans ce plan, chaque groupe se voit présenter un seul niveau de variable indépendante. Si nécessaire, vous pouvez augmenter le nombre de groupes expérimentaux en fonction du nombre de niveaux de la variable indépendante. Toutes les méthodes statistiques ci-dessus peuvent être utilisées pour traiter les données obtenues à l’aide d’un tel plan expérimental.

Plans expérimentaux factoriels utilisé pour tester des hypothèses complexes sur les relations entre les variables. Dans une expérience factorielle, en règle générale, deux types d'hypothèses sont testées : 1) les hypothèses sur l'influence séparée de chacune des variables indépendantes ; 2) hypothèses sur l'interaction des variables. Un plan factoriel implique que tous les niveaux de variables indépendantes soient combinés les uns avec les autres. Le nombre de groupes expérimentaux est égal au nombre de combinaisons.

Plan factoriel pour deux variables indépendantes et deux niveaux (2 x 2). Il s’agit du plan factoriel le plus simple. Son diagramme ressemble à ceci.

Ce plan révèle l'effet de deux variables indépendantes sur une variable dépendante. L'expérimentateur combine les variables et les niveaux possibles. Parfois, quatre groupes expérimentaux randomisés indépendants sont utilisés. Pour traiter les résultats, l'analyse de variance de Fisher est utilisée.

Il existe des versions plus complexes du plan factoriel : 3 x 2 et 3 x 3, etc. L'ajout de chaque niveau de variable indépendante augmente le nombre de groupes expérimentaux.