Introduction aux six systèmes de philosophie indienne.

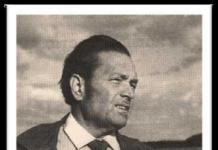

V. Veretnov

Vous êtes-vous déjà demandé ?

Pourquoi, récemment, de plus en plus souvent, beaucoup de nos concitoyens choisissent la voie orientale, et en particulier indienne, pour rechercher le sens de la vie, se débarrasser de la souffrance et atteindre le bonheur ?

Dans quelle mesure de telles décisions sont-elles justifiées et conscientes et comment sont-elles combinées avec les décisions chrétiennes dominantes dans notre société : orthodoxes, et récemment en croissance rapide avec les idéologies protestantes ?

Qui choisit lequel des six systèmes de philosophie indienne : Vedanta, Purva Minansa, Sankhya, Yoga, Nyaya et Vaisheshika et pourquoi ?

Est-il possible d’unifier harmonieusement les concepts philosophiques chrétiens et indiens visant à dépasser la conscience au sein de la société et de l’individu ?

Nos collaborateurs se posent des questions similaires depuis de nombreuses années et n’ont pas trouvé de réponses complètes. Notre petite étude est l’une des tentatives d’avancer sur le chemin de la vérité de ses infatigables chercheurs.

Certains chercheurs aimeraient se consacrer exclusivement à la connaissance spirituelle de soi, d’autres aimeraient combiner prospérité spirituelle, matérielle et sociale.

Dans la littérature philosophique et religieuse, la couverture des questions liées aux caractéristiques des six systèmes de la philosophie indienne peut être trouvée à la fois dans les travaux des scientifiques nationaux M. Ladozhsky, D. Andreev, N. Isaev, V. Lysenko, S. Burmirstrov, et des chercheurs étrangers M. Muller, S. Chatterjee, D. .Datta, dont les scientifiques indiens Maharishi Mahesh Yogi, A.Ch. Bhaktivedanta Swami Prabhupada et bien d'autres.

Dans le même temps, l'examen et la comparaison de six systèmes de philosophie indienne d'approches chrétiennes pour atteindre la superconscience dans le contexte des questions que nous avons posées dans l'introduction se trouvent dans les ouvrages uniques de la fin. XIXème siècle par Mitrofan de Ladoga et Max Muller.

L'une des hypothèses de l'intérêt accru pour les six systèmes de philosophie indienne, tant ici qu'en Occident, sont appelés par les experts le phénomène historique, culturel et démographique de l'Inde. Les philosophes nationaux et occidentaux notent que le développement de la philosophie en Inde pendant longtemps, en raison du manque de littérature, s'est produit de manière mnémonique, c'est-à-dire des sutras, des Upanishads, des hymnes et d'autres textes philosophiques étaient racontés dans les écoles, d'enseignant à élève. Cette circonstance rend difficile la détermination fiable de l'âge de chaque système de philosophie indienne.

De plus, de nombreux auteurs de textes de livres sacrés et de commentaires sur ceux-ci se considéraient simplement comme un maillon dans la séquence sans fin de création de chaque système qui a survécu jusqu'à ce jour. Habituellement, les étudiants talentueux restaient et continuaient dans l'ashram (un analogue des lieux ermites courants parmi nous, comme l'Ermitage d'Optina) pour explorer eux-mêmes (esprit, âme, corps, esprit, esprit, langage, etc.), la nature environnante. , la divinité la plus élevée - le Seigneur, généralisant ces connaissances, ils les transmettirent ensuite aux élèves de leur école. Si la philosophie occidentale était divisée en idéalisme et matérialisme, théisme et athéisme dans les questions traditionnelles de la création du monde, des mécanismes de développement, des méthodes de connaissance, alors la philosophie indienne s'est développée principalement dans le sens de la tradition théiste idéaliste, ce qui a permis de ne pas conflit entre les religions et la philosophie, mais plutôt de se développer et de se développer ensemble. Pour être juste, il faut dire que la philosophie indienne, dans divers systèmes, a eu recours aux outils des matérialistes, tels que l'abandon du monisme et le recours au dualisme. D’un autre côté, la philosophie indienne a des idées communes pour ses six systèmes, qui seront discutés ci-dessous.

Philosophie indienne Depuis l'Antiquité, elle s'est développée de manière continue, sans virages brusques, comme ceux vécus par la philosophie occidentale, qui a souvent changé la direction de son développement. Ses documents les plus anciens, qui sont encore aujourd'hui considérés comme sacrés, sont contenus dans les Vedas (avant 1500 avant JC). Presque toute la littérature sur la philosophie indienne est écrite dans la langue des connaisseurs d'art et des scientifiques - le sanskrit. Étant donné que la plupart des changements dans la philosophie indienne étaient associés à des commentaires sur des textes fondamentaux faisant autorité, les anciens philosophes européens pensaient que la philosophie indienne devait être définie comme la préhistoire de la philosophie, alors qu'en fait son développement était parallèle au développement de la philosophie occidentale. philosophie, bien que sous d’autres formes. Comme la philosophie européenne avant le XVIIe siècle, la philosophie indienne traitait également principalement de problèmes religieux, mais elle accordait davantage d'attention à la réflexion sur la connaissance du transcendantal. Puisque les hindous croient en l’éternité d’un processus mondial renouvelé de manière cyclique, ils n’ont pas créé une philosophie de l’histoire proprement dite. L'esthétique et la doctrine de la société et de l'État sont pour eux des sciences particulières et distinctes. Dans son développement historique, la philosophie indienne se divise en trois périodes :

1. Période védique (1500-500 avant JC),

2. classique, ou brahmano-bouddhiste (500 avant JC - 1000 après JC) et

3. période post-classique ou hindoue (à partir de 1000).

Six systèmes de philosophie indienne et leurs auteurs

1. Mimamsa (« Clarification » du texte védique sur les sacrifices) traite de l'explication du rituel, mais dans ses méthodes il peut être classé comme un système pluraliste athée,

2. Védanta (la conclusion des Vedas) dans le Brahma Sutra, basé sur les Upanishads et la Bhagavad Gita, enseigne l'émergence du monde à partir de Brahma ; les âmes individuelles, par la connaissance ou l'amour de Dieu - bhakti - parviennent au salut, atteignent l'unité avec Dieu, sans fusionner avec lui. Influencé par l'idéalisme de la philosophie bouddhiste tardive, Shankara (vers 800) donne aux textes une nouvelle interprétation, qui considère l'enseignement précédent sur la transformation réelle de Brahma uniquement comme un niveau inférieur de vérité, comme une apparence de vérité ; en réalité, toute diversité est une illusion (maya), les âmes individuelles sont identiques au Brahma immuable.

3. Sankhya (« pesée raisonnable » ou « dénombrement ») prône un pluralisme athée : la substance primaire n'est qu'apparemment liée à une sorte d'âme-esprit ; surmonter cette illusion garantit la libération,

4. Yoga (tension, entraînement) est la pratique de la contemplation ; sa base théorique est le Samkhya, mais il reconnaît aussi un Dieu personnel.

5. Nyaya (règle, logique) - la doctrine des formes de pensée, qui a développé le syllogisme à cinq termes.

6. Sixième système de philosophie -Vaissika , qui cherchait à établir des différences entre tout ce à quoi nous sommes confrontés dans le monde extérieur et intérieur. Vaisheshika a développé la doctrine des catégories et de l'atomisme ; étant théiste, elle voyait la libération de l'homme dans la séparation de l'âme de toutes choses matérielles et sa transformation en un organe de pensée..

Chacun de ces six systèmes a ses propres fondateurs. Ces philosophes sont les suivants :

1.Badarayana, également appelé Vyasa Dvapayana ou Krishna Dwapayana, l'auteur présumé des Brahma Sutras, également appelés Uttara Mimamsa Sutras ou Vyasa Sutras.

4. Patanjali, également appelé Shesha ou Phanin, auteur des Yoga Sutras.

5.Kanada, également appelé Kanabhug, Kanabhakshaka ou Uluka, auteur des Sutras Vaisesika.

6. Gotama (Gautama), également appelé Akshapada, auteur des Nyaya Sutras.

Les idées philosophiques générales de la philosophie indienne sont comme la langue commune du sanskrit ou l'air dont était imprégné toute personne pensante et intéressée par la philosophie.

1. Météopsychose-samsara

C'est la plus connue des idées générales sur la transmigration des âmes. Dans le même temps, les âmes humaines, en fonction des indicateurs de karma de l'équilibre des bonnes et des mauvaises actions, l'âme se déplaçait soit vers une personne de statut mental et social différent, soit vers un animal, soit vers une plante.

2. Immortalité de l'âme

L'immortalité de l'âme est une idée si générale et si acceptée parmi les hindous qu'elle

Aucun argument n'était nécessaire : à l'exception des adeptes de Brihaspati, qui niaient la vie future, toutes les autres écoles acceptaient l'immortalité et l'éternité de l'âme.

3. Pessimisme

Il convient de noter que ce pessimisme diffère de nos idées sur le pessimisme. C’est encore plus proche du réalisme et de l’attention accrue des hindous aux souffrances qui surviennent dans nos vies et aux moyens de les éliminer.

4.Karma

La croyance au karma en tant qu’activité continue de pensée, de parole et d’action existe depuis tous les siècles. Toutes les actions - bonnes et mauvaises - doivent porter leurs fruits - c'est une situation dont aucun hindou ne doutait.

5. L'infaillibilité des Vedas

6.Trois hommes

La théorie des trois Huns est connue de tous les philosophes indiens comme étant les propriétés qui donnent des impulsions à tout ce qui existe dans la nature. Dans un sens plus général, ils peuvent être considérés comme une thèse, une antithèse et quelque chose entre les deux. Dans la philosophie Samkhya, il en existe trois types :

A) un bon comportement, appelé vertu

B) comportement indifférent - passion, colère, cupidité, jubilation, violence, mécontentement, impolitesse, se manifestant par des changements dans l'expression du visage.

C) La folie, l'ivresse, l'oisiveté, le nihilisme, la luxure, l'impureté, appelés mauvais comportements.

Dans leurs recherches philosophiques, les Indiens ont vu l'objectif principal d'atteindre le bonheur et de se débarrasser de la souffrance grâce à la compréhension de la vérité, de la vraie connaissance. Ils distinguent six types de compréhension de la vérité (prama) : perception, inférence, révélation, comparaison, hypothèse, non-existence.

La structure de l’homme étudiée par les philosophes de six systèmes philosophiques indiens est intéressante. Une personne se compose de plusieurs éléments - corps, âme, esprit, esprit (esprit) de la société. Différents systèmes confèrent à chaque élément d'une personne des propriétés différentes. Dans différents systèmes, ils jouent un certain rôle dans les relations internes et externes. Une condition préalable à la mise en évidence des propriétés de l'un ou l'autre élément est la reconnaissance de l'esprit commun en nous - purusha, dieu personnel - atman, divinité suprême - brahman, nature - prakriti.

Beaucoup de nos concitoyens s'intéressent à l'ésotérisme, à la théosophie et à certaines pratiques spirituelles indiennes, comme le yoga, en justifiant leur choix et en s'y engageant ensuite avec leurs sensations psychophysiologiques. Une alternative à cette approche serait d’étudier théoriquement les six systèmes de philosophie indienne, puis de faire un choix plus conscient et de les tester dans la pratique.

En conclusion, il convient de noter que les six systèmes de la philosophie indienne ont un puissant potentiel de véritable connaissance pour résoudre les problèmes urgents d'une personne, d'une famille, d'une entreprise, d'une société, d'un État, d'une écologie, malheureusement inconscient et non développé par tous les chercheurs intéressés. En outre, une étude plus détaillée des six systèmes de philosophie indienne permettra de formuler sur leur base des modèles d'unification harmonieuse des intérêts des personnes de différentes religions et croyances philosophiques pour la préservation de la paix et le développement durable de l'humanité. civilisation.Six systèmes de philosophie indienne

Préface

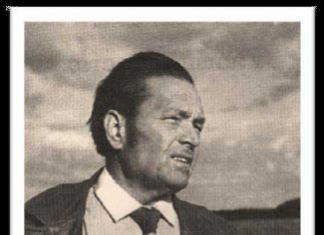

Non sans crainte, au cours de mes années de déclin, je décide de présenter à mes collègues et à tous ceux qui s'intéressent au développement de la pensée philosophique de l'humanité, certaines des observations sur les six systèmes de philosophie indienne qui se sont accumulées dans mes cahiers au cours de mes années de déclin. de nombreuses années. Dès 1852, je publiai mon premier ouvrage sur la philosophie indienne dans le Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. Mais d'autres occupations, notamment le travail de préparation d'une édition complète du Rig Veda et d'un commentaire détaillé de celui-ci, ne me permettaient pas à cette époque de poursuivre le travail mentionné ci-dessus sur la philosophie indienne, bien que mon intérêt pour elle comme le plus important Une partie de la littérature indienne et de la philosophie mondiale n’a jamais faibli. Cet intérêt s'est ravivé avec la même vigueur lorsque je terminais Les Livres sacrés de l'Orient (Volumes I et XV), ma traduction des Upanishads, ces sources anciennes de la philosophie indienne, et surtout de la philosophie du Vedanta - le système dans lequel, à mon avis, la pensée humaine a atteint son apogée. Certains autres systèmes de philosophie indienne ont également, de temps à autre, excité la curiosité des savants et des philosophes d'Europe et d'Amérique ; en Inde même, il y a eu un renouveau des sciences philosophiques et théologiques - bien que pas toujours dans la bonne direction ; et ce renouveau, s'il conduit seulement à une collaboration plus active entre penseurs européens et indiens, pourrait à l'avenir avoir des conséquences très importantes. Dans de telles conditions, le désir est apparu et a été exprimé à plusieurs reprises pour une publication plus générale, mais couvrant une exposition des six systèmes dans lesquels la pensée philosophique de l'Inde s'est pleinement réalisée.

Ces derniers temps, l'excellent travail des professeurs Deussen et Garbe en Allemagne et du Dr Thibault en Inde a donné un nouvel élan à ces études, important non seulement pour les spécialistes du sanskrit de profession, mais aussi pour tous ceux qui souhaitent se familiariser avec tous les des solutions aux problèmes du monde éternel proposées par les races les plus douées de l'humanité. " De telles recherches, déclare l'une des personnalités éminentes, ne sont plus le passe-temps favori de quelques spécialistes, mais intéressent des nations entières. " les travaux du professeur Deyssen sur la philosophie du Vedanta (1883) et sa traduction des Sutras du Vedanta (1887) ; suivi de la traduction des Sankhya Sutras par le professeur Garbe (1889), de ses travaux sur la philosophie Samkhya (1894), et enfin de la traduction minutieuse et très utile du Dr Thibault des Vedanta Sutras dans les 34e et 38e volumes des livres sacrés de l'Orient ( 1890 et 1896) marquent une nouvelle ère dans l’étude des deux systèmes philosophiques les plus importants de l’Inde ancienne et placent les noms des auteurs de ces ouvrages au premier rang des sanskritologues européens.

En publiant les résultats de mes propres études sur la philosophie indienne, j'ai moins à l'esprit une nouvelle exposition des dispositions de chaque système - cette exposition est faite de manière claire et approfondie par les auteurs célèbres des principaux systèmes philosophiques de l'Inde - qu'un un compte rendu plus détaillé de l'activité philosophique du peuple indien depuis les temps anciens et une indication de la façon dont non seulement la religion, mais aussi la philosophie des habitants de l'Inde sont liées à leur caractère national. Ce point de vue a été récemment admirablement défendu par le professeur Knight de St. Andreï.

Un développement aussi riche de la pensée philosophique, comme celui que nous voyons dans les six systèmes philosophiques, ne pourrait avoir lieu que dans un pays comme l’Inde, qui présente certaines caractéristiques physiques. Dans l’Inde ancienne, il ne pouvait guère y avoir de lutte acharnée pour l’existence. La nature a généreusement fourni aux hommes les moyens de subsistance nécessaires, et des personnes qui avaient peu de besoins pouvaient y vivre, comme les oiseaux de la forêt, et s'élever, comme eux, vers le ciel bleu, vers la source éternelle de lumière et de vérité. Quelle autre préoccupation auraient pu avoir les gens qui, fuyant la chaleur et le soleil tropical, cherchaient refuge dans des bosquets ombragés ou dans des grottes de montagne, sinon penser au monde dans lequel ils apparaissaient sans savoir comment et pourquoi ? Dans l’Inde ancienne, comme nous le savons grâce aux Vedas, il n’y avait pratiquement pas de vie politique et donc pas de lutte politique ni d’ambition municipale. A cette époque, il n'existait ni science ni art sur lesquels concentrer l'énergie de cette race hautement douée. Nous, accablés par les articles des journaux, les rapports parlementaires, les découvertes quotidiennes et les discussions à leur sujet, n'avons presque pas le loisir d'aborder les questions métaphysiques et religieuses ; au contraire, ces questions constituaient presque le seul sujet sur lequel l'ancien habitant de l'Inde pouvait dépenser son énergie mentale. La vie dans la forêt n'était pas impossible dans le climat chaud de l'Inde et, en l'absence des moyens de communication les plus primitifs, que pouvaient faire les membres des petites colonies dispersées à travers le pays, sinon exprimer leur émerveillement devant l'univers, qui est le le début de toute philosophie ? L'ambition littéraire ne pouvait guère exister à une époque où l'art d'écrire lui-même n'était pas encore connu, où il n'existait pas d'autre littérature que l'orale et stockée dans la mémoire, développée à une limite extrême et presque incroyable grâce à une discipline assidue et développée. À une époque où les gens ne peuvent plus penser à l’approbation du public ou au gain personnel, ils pensent davantage à la vérité – ce qui explique la nature totalement indépendante et honnête de leur philosophie.

J'ai longtemps souhaité que mes contemporains se familiarisent davantage avec les résultats de la philosophie nationale indienne, qu'ils suscitent en eux, si possible, de la sympathie pour les efforts honnêtes de cette philosophie pour éclairer les sombres problèmes de l'existence à la fois du monde objectif et l'esprit subjectif, dont la connaissance du monde est, en fin de compte, la seule preuve de l'existence du monde objectif. Les principes de chacun des six systèmes de philosophie indienne sont désormais bien connus ou facilement accessibles – plus accessibles, je dirais, que même ceux des principaux philosophes de la Grèce ou de l’Europe moderne. Les opinions des fondateurs des six principales écoles de philosophie indienne nous sont parvenues sous forme de courts aphorismes ou sutras, de sorte qu'il n'y a guère de doute quant à la position occupée par chacun de ces philosophes dans la grande arène de la pensée. Nous savons combien de travail énorme a été dépensé et est encore dépensé pour déterminer avec précision les vues de Platon et d'Aristote, et même les vues de Kant et Hegel, sur les questions les plus importantes de leurs systèmes philosophiques. Même en ce qui concerne les philosophes encore vivants, des doutes subsistent souvent quant au sens exact de leurs affirmations, quant à savoir s'ils sont matérialistes ou idéalistes, monistes ou dualistes, théistes ou athées. Les philosophes hindous nous laissent rarement dans le doute sur des questions aussi importantes, et ils ne tolèrent jamais l’ambiguïté, n’essaient jamais de cacher leurs opinions en raison de leur éventuelle impopularité. Kapila, par exemple, le créateur ou héros de la philosophie Samkhya, admet directement que son système est athée (anishvara), sans Dieu actif et actif, et malgré cela, ses contemporains ont reconnu son système comme légitime, car il était toujours logique et autorisé, même exigé, une force transcendantale et invisible - la soi-disant purusha. Sans purusha il n'y aurait pas d'évolution prakriti(matière primitive), il n'y aurait pas de monde objectif, il n'y aurait pas de réalité des contemplateurs, c'est-à-dire purusha(esprit). Dans notre pays, les noms ont un tel pouvoir que les auteurs de systèmes qui ne permettent évidemment pas un Dieu actif, évitent néanmoins de nommer athées - de plus, ils essaient d'introduire clandestinement ce Dieu actif dans leurs systèmes, juste pour éviter l'accusation désagréable d'athéisme. . Cela conduit à l’ambiguïté philosophique, voire à la malhonnêteté, et interfère souvent avec la reconnaissance de la Divinité, libre de toutes les entraves de l’activité et de la personnalité humaines et pourtant dotée de sagesse, de pouvoir et de volonté. D'un point de vue philosophique, aucune théorie du développement, ancienne ou moderne (en sanscrit parinama), ne peut admettre un créateur ou un dirigeant du monde, et donc la philosophie Samkhya se reconnaît sans crainte comme anishvara, c'est-à-dire impie, laissant une autre philosophie - le yoga (yoga) - pour trouver une place dans l'ancien système Samkhya pour Ishvara, c'est-à-dire le Dieu personnel. Le plus curieux est qu'un philosophe comme Sankara est le moniste le plus déterminé, et le défenseur de Brahma comme cause de tout est décrit comme un idolâtre, puisqu'il voit dans les idoles, malgré tout leurs dégoûtants, des symboles du Divin, utiles, selon lui, pour les ignorants, même si ces derniers ne comprennent pas ce qui se cache derrière les idoles, quelle est leur véritable signification.

M. : Art, 1995. 448 p.

ISBN5-210-01307-3

DjVu 5,85 Mo

Qualité : pages numérisées

Langue: russe

Fondateur de la religion comparée et de la mythologie, linguiste hors pair, expert des textes indiens, professeur à l'Université d'Oxford, Max Muller fut également l'éditeur d'une série en plusieurs volumes (plus de 50 volumes) intitulée Sacred Books of the East, publiée à partir de 1879 à 1894. Muller lui-même possède des traductions des Upanishads, du Dhammapada, des traductions d'hymnes védiques et de textes bouddhistes.

Le livre proposé au lecteur a été traduit en 1901 et est toujours considéré comme un ouvrage fondamental sur la philosophie et la religion indiennes.

La transcription moderne des concepts et des noms sanskrits a été réalisée par S. V. Igoshina.

Contenu

Chapitre premier

Philosophie et philosophes (17) Sruti et Smriti (18) Période Upanishad à partir de 700 avant JC (20) Période pré-Upanishad (21) La vie mentale dans l'Inde ancienne (22) Kshatriyas et brahmanes (24) Indications des Upanishads, Janaka, Ajatashatru ( 26) Ajatashatru (29) Période bouddhiste (29) Prasenajit et Bimbisara (31) Brahmajala Sutta (31) Mahabharata (36) Bouddha (37) Récits des Grecs (40) Pèlerins bouddhistes. Xuanzang (41) Roi Harsha (44)

Chapitre deux

Védas (46) Base philosophique des dieux védiques (48) Trois classes de dieux védiques (49) Autres classifications de dieux (50) Vishvedeva (51) Tendances vers l'unité des dieux (52) Hénothéisme (53) Montéisme et monisme (53 ) Prajapati (55) Vishvakarman (56) Tvashtar (56) Quête de l'Être suprême (58) Hymne au dieu inconnu (58) Brahman, atman, tad ekam (60) Hymne à Nasadia (61) Brahman et ses diverses significations ( 64) Brih et Brahman, la Parole (67) Orient et Occident (70) Esprit et parole (78) Atman (81) Prajapati, Brahman, Atman (83)

Chapitre trois. Systèmes de philosophie

Développement d'idées philosophiques (81) Prasthana-bheda (85) Références littéraires dans les Upanishads (93) Six systèmes de philosophie (94) Brihaspati Sutras (95) Sources (96) Dates des sutras philosophiques (97) Sankhya Sutras (98) Vedanta Sutras (99) Littérature mnémotechnique (100) Philosophie de Brihaspati (102) Idées philosophiques générales (111)

Chapitre quatre

Vedanta ou Uttara Mimamsa (119) Badarayana (122) Enseignements de base du Vedanta (127) Extraits du Chandogya Upanishad (129) Extraits du Katha Upanishad (135) Traduction des Upanishads (140) Caractère des Upanishads (142) Sutras du Vedanta (143) Références aux Vedas (145) Pramanas (146) Pramanas dans la philosophie Samkhya (146) Pratyaksha (147) Anumana (147) Shabda (mot) (148) L'autorité des Vedas (151) La signification du Veda ( 152) Parties commerciales et philosophiques des Vedas (153) Vidya et avidya (154) Sujet et objet (154) La réalité phénoménale du monde (156) Création ou causalité (157) Cause et effet (158) Sommeil et veille (161 ) Connaissance supérieure et inférieure (165) La vertu est-elle nécessaire à la liberté ? (167) Deux brahmanes (169) Philosophie et religion (171) Karma (172) Brahman est tout (173) Sthula et Sukshma-sharira (174) Quatre États (175) Eschatologie (176) Liberté dans cette vie (180) Divers chemins étudier la philosophie (182) Ramanuja (185) Métaphores (194)

Chapitre cinq

Purva Mimamsa (196) Contenu de Purva Mimamsa (199) Pramanas dans Jai-mini (201) Style des sutras (203) Origine surhumaine des Vedas (204) Athéisme présumé de Purva Mimamsa (208) Le système Purva Mimamsa est-il philosophique ? (211)

Chapitre six. Philosophie Samkhya

Mélange de Samkhya avec le Vedanta ultérieur (212) Antiquité relative des systèmes philosophiques et des sutras (216) Antiquité des sutras de Kapila (217) Samkhya-karikas (218) Date de Gaudapada (219) Tattva-samasa (221) Primauté au temps du Vedanta ou Samkhya (225) Athéisme et orthodoxie (227) L'autorité des Vedas (228) Sankhya est hostile au sacerdoce (229) Développement parallèle des systèmes philosophiques (231) Le bouddhisme est apparu plus tard que les Upanishads (232) Lalitavistara (233) " Buddhacharita » Ashvaghosa (233) Sutras bouddhistes (234) Sutras Ashvalayana grihya (235) Bouddha a-t-il emprunté à Kapila ? (236) Harshacharita de Bana (237) Tattva-samasa (238) Vingt-cinq tattvas (239) Avyakta (241) Buddhi (241) Ahankara (244) Cinq tanmatras (246) Seize vikaras (247) Cinq Buddhendriyas (247) Cinq Karmendriya (247) Manas (247) Cinq Mahabhutas (248) Purusha (248) Purusha est-il actif ? (250) Trois gunas (251) Y a-t-il un purusha ou plusieurs ? (252) Paroles du Vedanta (252) Relation entre le Vedanta et le Samkhya dans les temps anciens (253) Traigunya (257) Sankara et prati-sankara. Adhyatma, adhibhuta et adhidaivata (259) Abhibuddhi (260) Karmaeni (261) Vayu (262) Karmatmans (262) Avidya (263) Ashakti, (263) Atushti et tushti (264) Asiddhi et siddhi (264) Tushti et siddhi (265) ) ) Mulikarthi (265) Shashti Tantra (266) Anugraha Sarga (266) Bhuti Sarga (267) Bandha (267) Lien de Dakshina (268) Moksha (268) Pramanas (268) Duhkha (269) Véritable signification de Samkhya (270) L'essence de la souffrance (271) Vedanta et Samkhya (274) Vedanta, Avidya et Aviveka (275) Sankhya, Aviveka (276) Atman et Purusha (280) Origine d'Avidya (284) Sastra (284) Développement cosmique du Prakrit (285) Revue générale du système Kapila (285) Le Samkhya est-il un idéalisme ? (288) Purusha et Prakrita (289) L'état du Purusha lorsqu'il est libre (290) Le sens de la souffrance (292) Purusha (292) Prakrita est-elle un automate ? (293) Égoïsme du Prakrit (293) Corps grossier et immatériel (294) Athéisme de Kapila (296) Immoralité du Samkhya (298) Paraboles du Samkhya (299)

Chapitre sept

Yoga et Samkhya (301) La signification du mot yoga (302) Le yoga n'est pas l'union, mais la séparation (303) Le yoga comme discrimination (304) Patanjali. Vyasa (306) Deuxième siècle avant JC (307) Chronologie de la pensée (308) Philosophie du Yoga (310) Malentendus concernant le but du Yoga (311) Dévotion à Dieu (312) Qu'est-ce qu'Ishvara ? (314) Argumentation réelle de Kapila (320) Théorie de la matière (322) Quatre livres de Yoga Sutras (326) Objectif réel du yoga (327) Chitta (328) Fonctions de l'esprit (329) Exercices (330) Vairagya (330) Contemplation avec ou sans objet (333) Encore une fois à propos d'Ishvara (335) Autres moyens d'atteindre le samadhi (336) Samadhi aprajnata (338) Kaivalya (338) Yoganji - moyens auxiliaires du yoga (340) Vibhuti (341) Samama et siddhi (342) Miracles (343) Vrai yoga (346) Trois gunas (348) Sanskaras et vasanas (348) Kaivalya (350) Y a-t-il du nihilisme dans le yoga ? (350)

Chapitre huit. Nyaya et Vaisheshika

Relation entre Nyaya et Vaisesika (353) Dignaga (355) Bibliographie (358) Philosophie Nyaya (360) Bien suprême (360) Moyens de salut (364) Moyens de connaissance (364) Objets de connaissance (365) Padartha (366) Six Padarthas de Vaisesika (366) ) Rapport de Madhava sur Nyaya (367) Pramana (368) Pratyaksha (369) Anumana (369) Upamana (372) Shabda (372) Prameya (372) Sanshaya (375) Prayoga, Drishtanta, Siddhanta (375) Avayava , (375) Logique indienne et grecque (376) Tarka (378) Nirnaya (378) Vada, jalpa, vitanda, hetvabhasa, jati, chala, nigrahasthana (378) Opinions sur la logique indienne (380) Derniers livres du Nyaya (381) Pratyaksha (382) Temps - présent, passé et futur (383) Upamana (384) Shabda (384) Huit pramanas (385) Pensées sur le langage (387) Sphota (392) Les mots expriment le genre summum (394) Les mots expriment-ils le genre ou l'individu ? (395) Tous les mots désignent l'être (396) Vedanta à propos de sphota (399) Yoga et Samkhya à propos de sphota (400) Nyaya à propos de sphota (402) Vaisheshika à propos de sphota (403) Prameya (404) Indriyas (404) Sharira (404) Manas ( 405) Atman (407) Mémoire (408) La connaissance n'est pas éternelle (409) Autres objets de connaissance (410) La vie après la mort (410) Existence du Divin (411) Cause et effet (412) Récompense (413) Libération (414 ) Connaissance des idées et non des choses (415) Syllogisme (416) Pramanas dans différentes écoles philosophiques (417) Anumana pour les autres (419)

Chapitre neuf. Philosophie Vaisesika

Date des sutras (425) Dates selon les sources tibétaines (426) Canada (427) Substances (428) Propriétés (428) Actions (429) Cause (429) Etude des propriétés (430) Temps (431) Espace (431) Manas (432) Anu (432) Samanya (433) Vishesh (434) Samavaya (434) Abhava (435) Six systèmes (436)

Liste des abréviations

Bonjour, chers lecteurs ! Bienvenue sur le blog !

La philosophie de l'Inde ancienne - en bref, la chose la plus importante. Ceci est un autre sujet d'une série de publications sur les bases de la philosophie. Dans l'article précédent, nous avons examiné. Comme déjà mentionné, la science de la philosophie est née simultanément dans différentes parties du monde - dans la Grèce antique et dans l'Inde et la Chine anciennes vers les VIIe-VIe siècles. AVANT JC. Les philosophies de l’Inde ancienne et de la Chine ancienne sont souvent considérées ensemble, car elles sont très liées et ont eu une grande influence l’une sur l’autre. Mais je propose quand même de considérer l'histoire de la philosophie de la Chine ancienne dans le prochain article.

Période védique de la philosophie indienne

La philosophie de l'Inde ancienne était basée sur les textes contenus dans les Vedas, écrits dans la langue la plus ancienne - le sanskrit. Ils se composent de plusieurs recueils écrits sous forme d’hymnes. On pense que les Vedas ont été compilés sur une période de plusieurs milliers d’années. Les Vedas étaient utilisés pour le service religieux.

Les premiers textes philosophiques de l'Inde sont les Upanishads (fin du IIe millénaire avant JC). Les Upanishads sont une interprétation des Vedas.

Upanishads

Les Upanishads formaient les principaux thèmes philosophiques indiens : l'idée d'un Dieu infini et unique, la doctrine de la renaissance et du karma. Le Dieu Unique est le Brahman incorporel. Sa manifestation – Atman – est le « je » immortel et intérieur du monde. L'Atman est identique à l'âme humaine. Le but de l’âme humaine (le but de l’Atman individuel) est de fusionner avec l’Atman mondial (l’âme du monde). Quiconque vit dans l’insouciance et l’impureté ne pourra pas atteindre un tel état et entrera dans le cycle des renaissances selon le résultat cumulé de ses paroles, pensées et actions, selon les lois du karma.

En philosophie, les Upanishads sont d'anciens traités indiens à caractère philosophique et religieux. Les plus anciens d'entre eux remontent au VIIIe siècle avant JC. Les Upanishads révèlent l’essence principale des Vedas, c’est pourquoi on les appelle aussi « Vedanta ».

C'est en eux que les Vedas ont reçu le plus grand développement. L'idée de tout connecter avec tout, le thème de l'espace et de l'homme, la recherche de connexions, tout cela s'y reflétait. La base de tout ce qui existe en eux est le Brahman inexprimable, en tant que principe et base cosmique et impersonnel du monde entier. Un autre point central est l'idée de l'identité de l'homme avec Brahman, du karma comme loi de l'action et samsara, comme un cercle de souffrance qu'une personne doit surmonter.

Écoles (systèmes) philosophiques de l'Inde ancienne

AVEC 6ème siècle avant JC L’époque des écoles (systèmes) philosophiques classiques a commencé. Distinguer écoles orthodoxes(ils considéraient les Vedas comme la seule source de révélation) et écoles peu orthodoxes(ils n'ont pas reconnu les Vedas comme la seule source de connaissances faisant autorité).

Jaïnisme et bouddhisme classées comme écoles hétérodoxes. Yoga et Samkhya, Vaisheshika et Nyaya, Vedanta et Mimamsa- ce sont six écoles orthodoxes. Je les ai répertoriés par paires car ils sont amicaux par paires.

Écoles peu orthodoxes

Jaïnisme

Le jaïnisme est basé sur la tradition ermite (VIe siècle avant JC). La base de ce système est la personnalité et se compose de deux principes : matériel et spirituel. Le Karma les lie ensemble.

L'idée de la renaissance des âmes et du karma a conduit les Jaïns à l'idée que toute vie sur Terre a une âme - plantes, animaux et insectes. Le jaïnisme prêche une vie qui ne nuise pas à toute vie sur Terre.

bouddhisme

Le bouddhisme est apparu au milieu du 1er millénaire avant JC. Son créateur était Gautama, un prince indien, qui reçut plus tard le nom de Bouddha, qui signifie l'éveillé. Il a développé le concept d'un moyen de se débarrasser de la souffrance. Cela devrait être le principal objectif de la vie d’une personne qui veut obtenir la libération et dépasser le samsara, le cycle de la souffrance et de la douleur.

Pour sortir du cercle de la souffrance (entrer dans le nirvana), il faut observer 5 commandements (Wikipédia) et s'engager dans la méditation, qui calme l'esprit et rend l'esprit plus clair et libre des désirs. L'extinction des désirs conduit à la libération et à la délivrance du cycle de la souffrance.

Écoles orthodoxes

Védanta

Le Vedanta était l’une des écoles de philosophie indienne les plus influentes. L'heure exacte de son apparition n'est pas connue, environ - IIe siècle. avant JC e. L'achèvement de l'enseignement remonte à la fin du VIIIe siècle après JC. e. Le Vedanta est basé sur l'interprétation des Upanishads.

En lui, la base de tout est Brahman, qui est un et infini. L'Atman de l'homme peut connaître Brahman et alors l'homme peut devenir libre.

Atman est le « Je » le plus élevé, l’absolu, qui est conscient de son existence. Brahman est le début cosmique et impersonnel de tout ce qui existe.

Mimamsa

Mimamsa est adjacent au Vedanta et est un système qui explique les rituels des Vedas. Le noyau était considéré comme l'idée de devoir, qui représentait l'accomplissement de sacrifices. L'école atteint son apogée aux VIIe-VIIIe siècles. Cela a eu pour effet de renforcer l’influence de l’hindouisme en Inde et de réduire l’importance du bouddhisme.

Sankhya

C'est la philosophie du dualisme fondée par Kapila. Il existe deux principes dans le monde : prakriti (la matière) et purusha (l'esprit). Selon lui, la base de tout est la matière. Le but de la philosophie Samkhya est l'abstraction de l'esprit de la matière. Il était basé sur l’expérience et la réflexion humaines.

Sankhya et Yoga sont connectés. Samkhya est la base théorique du yoga. Le yoga est une technique pratique pour atteindre la libération.

Yoga

Yoga. Ce système est basé sur la pratique. Ce n’est que par des exercices pratiques qu’une personne peut parvenir à la réunification avec le principe divin. De nombreux systèmes de yoga de ce type ont été créés et ils sont toujours très célèbres dans le monde entier. C'est ce qui est devenu le plus populaire aujourd'hui dans de nombreux pays, grâce à un ensemble d'exercices physiques qui permettent d'être en bonne santé et de ne pas tomber malade.

Le yoga diffère du Samkhya dans la croyance que chaque personne possède une divinité personnelle suprême. Avec l'aide de l'ascèse et de la méditation, vous pouvez vous libérer de la prakriti (matérielle).

Nyaya

Nyaya était un enseignement sur les différentes formes de pensée, sur les règles de la discussion. Par conséquent, son étude était obligatoire pour tous ceux qui philosophent. Les problèmes de l'existence y ont été explorés grâce à la compréhension logique. Le but principal de l’homme dans cette vie est la libération.

Vaissika

Vaisheshika est une école liée à l'école Nyaya. Selon ce système, tout change constamment, même s'il existe des éléments dans la nature qui ne sont pas sujets au changement : ce sont les atomes. Un thème important de l'école est la classification des objets en question.

Vaisheshika est basé sur la connaissance objective du monde. Une cognition adéquate est l'objectif principal de la pensée systématique.

Livres sur la philosophie de l'Inde ancienne

Du Samkhya au Vedanta. Philosophie indienne : darshans, catégories, histoire. Chattopadhyaya D (2003). Un professeur de l'Université de Calcutta a écrit ce livre spécialement pour les Européens qui commencent tout juste à se familiariser avec la philosophie de l'Inde ancienne.

Six systèmes de philosophie indienne. Müller Max (1995). Le professeur de l'Université d'Oxford est un expert hors pair des textes indiens ; il a traduit les Upanishads et les textes bouddhistes. Ce livre est considéré comme un ouvrage fondamental sur la philosophie et la religion de l'Inde.

Introduction à la philosophie indienne. Chatterjee S et Dutta D (1954). Les auteurs présentent brièvement et dans un langage simple les points de vue des écoles philosophiques indiennes.

La philosophie de l'Inde ancienne - en bref, la chose la plus importante. VIDÉO.

Résumé

Je pense que l'article " Philosophie de l'Inde ancienne - brièvement, la chose la plus importante" est devenu utile pour vous. Tu as appris:

- sur les principales sources de la philosophie de l'Inde ancienne - les textes anciens des Vedas et des Upanishads ;

- sur les principales écoles classiques de philosophie indienne - orthodoxes (yoga, Samkhya, Vaisheshika, Nyaya, Vedanta, Mimamsa) et hétérodoxes (jaïnisme et bouddhisme) ;

- sur la caractéristique principale de la philosophie de l'Orient ancien - sur la compréhension du véritable but de l'homme et de sa place dans le monde (l'accent mis sur le monde intérieur était considéré comme plus important pour une personne que sur les circonstances extérieures de la vie).

Je souhaite à tous une attitude toujours positive pour tous vos projets et projets !