La naissance des enfants est une joie, et dans la famille impériale c'est une double joie, surtout si un garçon naît, puisque les garçons assuraient la « stabilité » de la dynastie régnante. En général, depuis l'époque de Paul Ier, qui avait quatre fils, le problème de l'héritier s'est posé tout au long du XIXe siècle. N'était pas pertinent pour la famille impériale. Il y avait toujours une « réserve » le long d'une ligne descendante directe, qui permettait au pays de remplacer les « retraités » par des moyens indolores. raisons diverses empereurs ou princes héritiers.

Toutes les impératrices russes ont accouché chez elles, c'est-à-dire dans les résidences impériales dans lesquelles elles se trouvaient au moment de leur naissance. En règle générale, lors de l'accouchement ou à proximité immédiate de la salle d'accouchement, tous les proches qui se trouvaient à proximité étaient présents. Et le mari a littéralement « tenu la main de sa femme » alors qu’il était à la maternité. Cette tradition remonte au Moyen Âge, afin de vérifier la véracité de la famille et de l'héritier.

À partir de Paul Ier, toutes les familles impériales eurent de nombreux enfants. Il ne pouvait être question de contrôle des naissances. Les impératrices, les princesses héritières et les grandes-duchesses ont accouché autant que « Dieu a donné ». Le père de famille exemplaire Nicolas Ier et sa femme ont eu 7 enfants, quatre fils et trois filles. Dans la famille d'Alexandre II et de l'impératrice Maria Alexandrovna, malgré la mauvaise santé de cette dernière, il y avait huit enfants - deux filles et six fils. Dans la famille Alexandra III et l'impératrice Maria Feodorovna eurent six enfants, dont l'un mourut en jeune âge. Il reste trois fils et deux filles dans la famille. Cinq enfants sont nés dans la famille de Nicolas II. Pour Nicolas, l'absence d'héritier pourrait avoir de graves conséquences politiques - de nombreux parents masculins issus des branches les plus jeunes de la dynastie des Romanov étaient prêts avec un grand désir à hériter du trône, ce qui ne convenait pas du tout aux époux royaux.

La naissance d'enfants dans la famille de Nicolas II.

La première naissance de l'impératrice Alexandra Feodorovna fut difficile. Le journal de Nikolaï mentionne l'heure - d'une heure du matin jusqu'à tard le soir, soit presque une journée. Comme l'a rappelé la sœur cadette du tsar, la grande-duchesse Ksenia Alexandrovna, « le bébé a été traîné avec des pinces ». Tard dans la soirée du 3 novembre 1895, l'Impératrice donne naissance à une fille que ses parents prénomment Olga. L'accouchement pathologique aurait été causé à la fois par la mauvaise santé de l'impératrice, qui avait 23 ans au moment de sa naissance, et par le fait qu'elle souffrait de douleurs sacro-lombaires dès l'adolescence. Les douleurs dans les jambes l'ont hantée toute sa vie. Par conséquent, les membres de la famille la voyaient souvent en fauteuil roulant. Après un accouchement difficile, l'Impératrice « ne s'est remise sur pied » que le 18 novembre et s'est immédiatement assise dans un fauteuil roulant. «Je me suis assis avec Alix, qui montait sur une chaise mobile et m'a même rendu visite.»

Grande-Duchesse Olga Nikolaïevna

L'Impératrice a accouché à nouveau moins de deux ans plus tard. Cette grossesse a également été difficile. Au début de la grossesse, les médecins craignaient une fausse couche, puisque les documents mentionnent silencieusement que l'impératrice ne s'est levée du lit que le 22 janvier 1897, c'est-à-dire J'y suis resté environ 7 semaines. Tatiana est née le 29 mai 1897 au palais Alexandre, où la famille a déménagé pour l'été. Le grand-duc Konstantin Konstantinovich a écrit dans son journal : « Le matin, Dieu a donné à Leurs Majestés... une fille. La nouvelle s'est répandue rapidement et tout le monde a été déçu car ils attendaient un fils.

Grande-Duchesse Tatiana Nikolaïevna

En novembre 1998, il s'est avéré que l'Impératrice était enceinte pour la troisième fois. Comme lors de son premier accouchement, elle s'assoit immédiatement dans une poussette, car elle ne peut pas marcher à cause de douleurs aux jambes, et se promène dans les couloirs du Palais d'Hiver « dans des fauteuils ». Le 14 juin 1899, la troisième fille, Maria, est née à Peterhof. La succession des filles dans la famille royale a provoqué un sentiment persistant de déception dans la société. Même les plus proches parents du tsar ont noté à plusieurs reprises dans leurs journaux que la nouvelle de la naissance d'une autre fille avait provoqué un soupir de déception dans tout le pays.

Grande-Duchesse Maria Nikolaïevna

Le début de la quatrième grossesse fut confirmé par les médecins du tribunal à l'automne 1900. L'attente devint insupportable. Dans le journal du grand-duc Konstantin Konstantinovich, il est écrit : « Elle est devenue très jolie... c'est pourquoi tout le monde espère avec impatience. Que cette fois il y aura un fils." Le 5 juin 1901, la quatrième fille du tsar, Anastasia, est née à Peterhof. Extrait du journal de Ksenia Alexandrovna : « Alix se sent bien - mais, mon Dieu ! Quelle déception! Quatrième fille !

Grande-Duchesse Anastasia Nikolaïevna

L'impératrice elle-même était désespérée. Sa cinquième grossesse a commencé en novembre 1901. Comme la famille royale associait cette grossesse exclusivement aux « laissez-passer » du médium de la cour Philippe, elle était cachée même aux proches. Sur la recommandation de Philippe, l'impératrice n'autorisa pas le personnel médical à lui rendre visite avant août 1902, c'est-à-dire presque jusqu'à la date d'échéance. Pendant ce temps, le travail n’a toujours pas eu lieu. Finalement, l'impératrice accepta de se laisser examiner. Après avoir examiné Alix, l'obstétricien Ott a annoncé que « l'Impératrice n'est pas enceinte et n'a jamais été enceinte ». Cette nouvelle a porté un coup terrible au psychisme d’Alexandra Fedorovna. L’enfant qu’elle portait depuis novembre n’existait tout simplement pas. Cela a été un choc pour tout le monde. Un message a été publié dans le Journal officiel du gouvernement selon lequel la grossesse de l'impératrice s'est terminée par une fausse couche. Après cela, la police a ordonné d'exclure de l'opéra "Tsar Saltan" les mots "la reine a donné naissance cette nuit-là soit à un fils, soit à une fille, ni à un chien, ni à une grenouille, mais à un animal inconnu".

L'impératrice avec le tsarévitch Alexeï

Il est paradoxal qu'après une grossesse infructueuse, l'impératrice n'ait pas perdu confiance en Philippe. En 1903, suivant les conseils de Philippe, toute la famille visita l’Ermitage de Sarov. Après avoir visité le village de Diveyevo, l'impératrice tomba enceinte pour la sixième fois. Cette grossesse s'est terminée par la naissance réussie du tsarévitch Alexei le 30 juillet 1904. Nicolas a écrit dans son journal : « Un grand jour inoubliable pour nous, au cours duquel la miséricorde de Dieu nous a si clairement visités. À 1,4 jours, Alix a eu un fils, qui a été nommé Alexei pendant la prière. Tout s’est passé remarquablement vite – du moins pour moi. L'Impératrice a donné naissance à un héritier très facilement, « en une demi-heure ». Dans son carnet, elle a écrit : « poids – 4660, longueur – 58, tour de tête – 38, poitrine – 39, le vendredi 30 juillet à 13h15 ». Dans le contexte de l'agitation festive, les parents royaux étaient préoccupés par l'apparition de signes alarmants d'une terrible maladie. Un certain nombre de documents indiquent que les parents ont appris l'hémophilie de l'héritier littéralement le jour de son anniversaire - le bébé a commencé à saigner de la plaie ombilicale.

Tsarévitch Alexeï

Igor Zimine, " Le monde des enfants résidences impériales. »

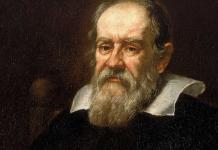

Nicolas II (Nikolai Alexandrovich Romanov), fils aîné de l'empereur Alexandre III et de l'impératrice Maria Feodorovna, est né 18 mai (6 mai, style ancien) 1868à Tsarskoïe Selo (aujourd'hui la ville de Pouchkine, district Pouchkine de Saint-Pétersbourg).

Immédiatement après sa naissance, Nikolaï fut inscrit sur les listes de plusieurs régiments de gardes et nommé chef du 65e régiment d'infanterie de Moscou. Le futur tsar a passé son enfance entre les murs du palais de Gatchina. Nikolai a commencé ses devoirs réguliers à l'âge de huit ans.

En décembre 1875 il a eu son premier rang militaire- enseigne, en 1880 il est promu sous-lieutenant, quatre ans plus tard il devient lieutenant. En 1884 Nikolai est entré dans le service militaire actif, en juillet 1887 l'année a commencé régulièrement service militaire dans le régiment Preobrazhensky et a été promu capitaine d'état-major ; en 1891, Nikolaï reçut le grade de capitaine et, un an plus tard, celui de colonel.

Se familiariser avec les affaires gouvernementales depuis mai 1889 il commence à assister aux réunions du Conseil d'État et du Comité des Ministres. DANS octobre 1890 année, je suis parti en voyage en Extrême-Orient. En neuf mois, Nikolai s'est rendu en Grèce, en Égypte, en Inde, en Chine et au Japon.

DANS avril 1894 Les fiançailles du futur empereur avec la princesse Alice de Darmstadt-Hesse, fille du grand-duc de Hesse, petite-fille de la reine Victoria d'Angleterre, ont eu lieu. Après s'être convertie à l'Orthodoxie, elle prit le nom d'Alexandra Feodorovna.

2 novembre (21 octobre, style ancien) 1894 Alexandre III est mort. Quelques heures avant sa mort, l'empereur mourant obligea son fils à signer le Manifeste lors de son accession au trône.

Le couronnement de Nicolas II a eu lieu 26 mai (14 style ancien) 1896. Le 30 (18 style ancien) mai 1896, lors de la célébration du couronnement de Nicolas II à Moscou, une bousculade s'est produite sur le champ de Khodynka au cours de laquelle plus d'un millier de personnes sont mortes.

Le règne de Nicolas II s'est déroulé dans une atmosphère de mouvement révolutionnaire croissant et de situation de politique étrangère compliquée (guerre russo-japonaise de 1904-1905 ; dimanche sanglant ; révolution de 1905-1907 ; Première Guerre mondiale ; révolution de février 1917).

Sous l'influence d'une forte mouvement social en faveur des changements politiques, 30 octobre (17 style ancien) 1905 Nicolas II a signé le célèbre manifeste « Sur l'amélioration de l'ordre public » : le peuple a obtenu la liberté d'expression, de presse, de personnalité, de conscience, de réunion et de syndicat ; La Douma d'État a été créée en tant qu'organe législatif.

Le tournant du destin de Nicolas II fut 1914- Début de la Première Guerre mondiale. 1er août (19 juillet, style ancien) 1914 L'Allemagne déclare la guerre à la Russie. DANS août 1915 Nicolas II a pris le commandement militaire (auparavant, ce poste était occupé par grand Duc Nikolaï Nikolaïevitch). Par la suite, le tsar passa la plupart de son temps au quartier général du commandant en chef suprême à Mogilev.

Fin février 1917 Les troubles ont commencé à Petrograd, qui se sont transformés en manifestations massives contre le gouvernement et la dynastie. La Révolution de Février a trouvé Nicolas II au siège de Moguilev. Ayant reçu la nouvelle du soulèvement de Petrograd, il décida de ne pas faire de concessions et de rétablir l'ordre dans la ville par la force, mais lorsque l'ampleur des troubles devint claire, il abandonna cette idée, craignant une grande effusion de sang.

À minuit 15 mars (2 style ancien) 1917 Dans le wagon-salon du train impérial, qui se trouvait sur les voies de la gare de Pskov, Nicolas II a signé un acte d'abdication, transférant le pouvoir à son frère le grand-duc Mikhaïl Alexandrovitch, qui n'a pas accepté la couronne.

20 mars (7 style ancien) 1917 Le gouvernement provisoire a émis un ordre d'arrestation du tsar. Le 22 (9e style ancien) mars 1917, Nicolas II et sa famille sont arrêtés. Pendant les cinq premiers mois, ils furent gardés à Tsarskoïe Selo, en août 1917 ils furent transportés à Tobolsk, où les Romanov passèrent huit mois.

D'abord 1918 Les bolcheviks ont forcé Nicolas à retirer les bretelles de son colonel (son dernier grade militaire), ce qu'il a perçu comme une grave insulte. En mai de cette année, la famille royale a été transportée à Ekaterinbourg, où elle a été placée dans la maison de l'ingénieur des mines Nikolai Ipatiev.

La nuit de 17 juillet (4 anciens) 1918 et Nicolas II, tsarine, leurs cinq enfants : filles - Olga (1895), Tatiana (1897), Maria (1899) et Anastasia (1901), fils - Tsarévitch, héritier du trône Alexei (1904) et plusieurs proches collaborateurs (11 personnes au total) , . La fusillade a eu lieu dans une petite pièce au rez-de-chaussée de la maison ; les victimes y ont été emmenées sous prétexte d'évacuation. Le tsar lui-même a été abattu à bout portant par le commandant de la maison Ipatiev, Yankel Yurovsky. Les corps des morts ont été emportés hors de la ville, aspergés de kérosène, ils ont essayé de les brûler, puis les ont enterrés.

Au début de 1991 La première requête a été déposée auprès du parquet municipal concernant la découverte de corps près d'Ekaterinbourg, montrant des signes de mort violente. Après de nombreuses années de recherches sur les restes découverts près d'Ekaterinbourg, une commission spéciale est parvenue à la conclusion qu'il s'agissait bien des restes de neuf Nicolas II et de sa famille. En 1997 Ils ont été solennellement enterrés dans la cathédrale Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg.

En 2000 Nicolas II et les membres de sa famille ont été canonisés par l'Église orthodoxe russe.

Le 1er octobre 2008, le Présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie a reconnu le dernier tsar russe Nicolas II et les membres de sa famille comme victimes de répression politique illégale et les a réhabilités.

L'empereur Nicolas II et sa famille

Nikolai Alexandrovich Romanov, le fils aîné de l'empereur Alexandre III et de l'impératrice Maria Feodorovna, qui devint le dernier empereur de Russie sous le nom de Nicolas II, est né le 6 (18) mai 1868 à Tsarskoïe Selo, résidence royale de campagne près de Saint-Pétersbourg. .Pétersbourg.

Dès son plus jeune âge, Nikolai a ressenti une soif d'affaires militaires : il connaissait parfaitement les traditions du milieu des officiers et les règlements militaires, par rapport aux soldats, il se sentait comme un patron-mentor et n'hésitait pas à communiquer avec eux, endurait patiemment les inconvénients de la vie quotidienne de l'armée lors des rassemblements et des manœuvres du camp.

Immédiatement après sa naissance, il fut inscrit sur les listes de plusieurs régiments de gardes. Il a reçu son premier grade militaire - enseigne - à l'âge de sept ans, à douze ans, il a été promu sous-lieutenant et quatre ans plus tard, il est devenu lieutenant.

Le dernier empereur de Russie Nicolas II

En juillet 1887, Nikolaï commença son service militaire régulier dans le régiment Preobrazhensky et fut promu capitaine d'état-major. En 1891, il reçut le grade de capitaine et, un an plus tard, celui de colonel.

Des temps difficiles pour le pays

Nicolas devient empereur à l'âge de 26 ans ; le 20 octobre 1894, il accepte la couronne à Moscou sous le nom de Nicolas II. Son règne s'est produit pendant une période de forte aggravation de la lutte politique dans le pays, ainsi que de la situation de la politique étrangère : la guerre russo-japonaise de 1904-1905, le Dimanche sanglant, la Révolution de 1905-1907 en Russie, la Première Guerre mondiale. Guerre, révolution de février 1917.

Sous le règne de Nicolas, la Russie s'est transformée en un pays agraire et industriel, les villes se sont développées, des chemins de fer et des entreprises industrielles ont été construits. Nicolas a soutenu les décisions visant à la modernisation économique et sociale du pays : l'introduction de la circulation de l'or du rouble, la réforme agraire de Stolypine, les lois sur l'assurance des travailleurs, l'enseignement primaire universel et la tolérance religieuse.

En 1906, la Douma d'État, créée par le manifeste du tsar du 17 octobre 1905, commença à fonctionner. Pour la première fois dans l'histoire de la Russie, l'empereur commença à gouverner avec un organe représentatif élu par la population. La Russie a progressivement commencé à se transformer en une monarchie constitutionnelle. Cependant, malgré cela, l'empereur avait toujours d'énormes fonctions de pouvoir : il avait le droit de promulguer des lois (sous forme de décrets), de nommer un Premier ministre et des ministres responsables uniquement devant lui et de déterminer la marche à suivre. police étrangère. Il était le chef de l'armée, de la cour et du patron terrestre de l'Église orthodoxe russe.

L'impératrice Alexandra Feodorovna (née princesse Alice de Hesse-Darmstadt) était non seulement l'épouse du tsar, mais aussi une amie et une conseillère. Les habitudes, les idées et les intérêts culturels des époux coïncidaient largement. Ils se marièrent le 14 novembre 1894. Ils eurent cinq enfants : Olga (née en 1895), Tatiana (1897), Maria (1899), Anastasia (1901), Alexey (1904).

Le drame de la famille royale fut la maladie de leur fils Alexei - l'hémophilie. Comme déjà mentionné, cette maladie incurable a conduit à l'apparition dans la maison royale du « guérisseur » Grigori Raspoutine, qui a aidé à plusieurs reprises Alexei à surmonter ses attaques.

Le tournant du destin de Nicolas fut 1914 - le début de la Première Guerre mondiale. Le tsar ne voulait pas de guerre et essaya jusqu'au dernier moment d'éviter un affrontement sanglant. Cependant, le 19 juillet (1er août 1914), l’Allemagne déclare la guerre à la Russie.

En août 1915, pendant une période d'échecs militaires, Nicolas prit le commandement militaire et ne visita désormais la capitale qu'occasionnellement, passant la plupart de son temps au quartier général du commandant en chef suprême à Mogilev.

La guerre a exacerbé les problèmes internes du pays. Le tsar et son entourage ont commencé à être tenus pour principaux responsables des échecs militaires et de la longue campagne militaire. Des allégations de « trahison au sein du gouvernement » se sont répandues.

Renonciation, arrestation, exécution

Fin février 1917, des troubles éclatent à Petrograd qui, sans rencontrer d'opposition sérieuse de la part des autorités, se transforment quelques jours plus tard en manifestations de masse contre le gouvernement et la dynastie. Initialement, le tsar avait l'intention de rétablir l'ordre à Petrograd par la force, mais lorsque l'ampleur des troubles est devenue claire, il a abandonné cette idée, craignant une effusion de sang. Certains militaires de haut rang, membres de la suite impériale et personnalités politiques ont convaincu le roi que pour pacifier le pays, un changement de gouvernement était nécessaire et que son abdication était nécessaire. Le 2 mars 1917, à Pskov, dans le wagon-salon du train impérial, après de douloureuses réflexions, Nicolas signe un acte d'abdication, transférant le pouvoir à son frère le grand-duc Mikhaïl Alexandrovitch. Mais il n'accepte pas la couronne.

Le 9 mars, Nicolas et la famille royale sont arrêtés. Pendant les cinq premiers mois, ils furent sous garde à Tsarskoïe Selo ; en août 1917, ils furent transportés à Tobolsk. Six mois après la victoire Révolution d'Octobre En 1917, les bolcheviks transférèrent les Romanov à Ekaterinbourg. Dans la nuit du 17 juillet 1918, au centre d'Ekaterinbourg, dans le sous-sol de la maison de l'ingénieur Ipatiev, la famille royale est fusillée sans procès ni enquête.

La décision de tirer ancien empereur La Russie et sa famille ont été acceptées par le Comité exécutif de l'Oural - de sa propre initiative, mais avec la « bénédiction » réelle des autorités centrales soviétiques (dont Lénine et Sverdlov). Outre Nicolas II lui-même, sa femme, ses quatre filles et son fils Alexei, ainsi que le docteur Botkin et ses domestiques - un cuisinier, une femme de chambre et « l'oncle » d'Alexei (11 personnes au total) ont été abattus.

L'exécution a été dirigée par le commandant de la "Maison" but spécial» Yakov Yurovsky. Le 16 juillet 1918, vers minuit, il chargea le Dr Botkin de faire le tour des membres endormis de la famille royale, de les réveiller et de leur demander de s'habiller. Lorsque Nicolas II est apparu dans le couloir, le commandant a expliqué que les armées blanches avançaient sur Ekaterinbourg et que, afin de protéger le tsar et ses proches des bombardements d'artillerie, tout le monde était transféré au sous-sol. Sous escorte, ils ont été emmenés dans une pièce d'angle en demi sous-sol mesurant 6 mètres sur 5 mètres. Nikolai a demandé la permission d'emmener deux chaises au sous-sol - pour lui et sa femme. L'empereur lui-même portait son fils malade dans ses bras.

A peine étaient-ils entrés dans la cave qu'un peloton d'exécution apparut derrière eux. Yurovsky dit solennellement :

« Nikolaï Alexandrovitch ! Vos proches ont essayé de vous sauver, mais ils n’ont pas été obligés de le faire. Et nous sommes obligés de vous tirer dessus nous-mêmes… »

Il commença à lire le document du Comité exécutif de l'Oural. Nicolas II ne comprit pas de quoi ils parlaient et demanda brièvement : « Quoi ?

Mais ensuite, ceux qui sont venus ont levé les armes et tout est devenu clair.

« La tsarine et sa fille Olga ont essayé de faire le signe de croix », se souvient l'un des gardes, « mais elles n'ont pas eu le temps. Des coups de feu retentirent... Le tsar ne put résister à une seule balle de revolver et tomba en arrière avec force. Les dix personnes restantes sont également tombées. Plusieurs autres coups de feu ont été tirés sur ceux qui étaient allongés...

...La lumière électrique était obscurcie par la fumée. Les tirs se sont arrêtés. Les portes de la pièce ont été ouvertes pour permettre à la fumée de se dissiper. Ils ont apporté une civière et ont commencé à évacuer les cadavres. Lorsqu’une des filles a été placée sur une civière, elle a crié et s’est couvert le visage avec sa main. D'autres étaient également vivants. Il n'était plus possible de tirer avec les portes ouvertes, des coups de feu se faisaient entendre dans la rue. Ermakov a pris mon fusil avec une baïonnette et a tué tous ceux qui étaient en vie.

Le 17 juillet 1918, à une heure du matin, tout était fini. Les cadavres ont été sortis du sous-sol et chargés dans un camion arrivé à l'avance.

Le sort des restes

Selon la version officielle, le corps de Nicolas II lui-même, ainsi que les corps des membres de sa famille et de ses associés, ont été aspergés d'acide sulfurique et enterrés dans un lieu secret. Depuis lors, des informations contradictoires continuent d'être reçues sur le sort ultérieur de la dépouille auguste.

Ainsi, l'écrivain Zinaida Shakhovskaya, qui a émigré en 1919 et a vécu à Paris, a déclaré dans une interview avec un journaliste soviétique : « Je sais où les restes de la famille royale ont été emmenés, mais je ne sais pas où ils se trouvent maintenant. Sokolov, après avoir rassemblé ces restes dans plusieurs caisses, les remit au général Janine, chef de la mission française et commandant en chef des unités alliées en Sibérie. Janin les a emmenés avec lui en Chine, puis à Paris, où il a remis ces cartons au Conseil des ambassadeurs de Russie, créé en exil. Il comprenait à la fois des ambassadeurs royaux et des ambassadeurs déjà nommés par le Gouvernement Provisoire...

Initialement, ces restes étaient conservés dans la succession de Mikhaïl Nikolaïevitch Girs, nommé ambassadeur en Italie. Puis, lorsque Giers dut vendre le domaine, ils furent transférés à Maklakov, qui les plaça dans le coffre-fort d'une des banques françaises. Lorsque les Allemands occupèrent Paris, ils exigeèrent de Maklakov, le menaçant, de leur remettre la dépouille, au motif que la reine Alexandra était une princesse allemande. Il ne voulait pas, il a résisté, mais il était vieux et faible et a donné les reliques qui, apparemment, ont été emportées en Allemagne. Peut-être qu'ils se sont retrouvés chez les descendants hessois d'Alexandra, qui les ont enterrés dans un endroit secret..."

Mais l'écrivain Geliy Ryabov affirme que les restes royaux n'ont pas été exportés à l'étranger. Selon lui, il a trouvé le lieu de sépulture exact de Nicolas II près d'Ekaterinbourg et, le 1er juin 1979, avec ses assistants, il a illégalement retiré du sol les restes de la famille royale. Ryabov a emmené deux crânes à Moscou pour examen (à cette époque, l'écrivain était proche de la direction du ministère de l'Intérieur de l'URSS). Cependant, aucun des experts n'a osé étudier les restes des Romanov et l'écrivain a dû remettre les crânes dans la tombe non identifiée la même année. En 1989, Sergueï Abramov, spécialiste du Bureau des examens médico-légaux de la RSFSR, s'est porté volontaire pour aider Ryabov. Sur la base de photographies et de moulages de crânes, il a supposé que toutes les personnes enterrées dans la tombe ouverte par Ryabov étaient membres de la même famille. Deux crânes appartiennent à des jeunes de quatorze à seize ans (les enfants du tsar Alexeï et Anastasia), un appartient à une personne âgée de 40 à 60 ans, avec des traces d'un coup d'objet pointu (Nicolas II a été frappé à la tête avec un sabre par un policier fanatique lors d'une visite au Japon).

En 1991, les autorités locales d'Ekaterinbourg ont procédé de leur propre initiative à une nouvelle autopsie de la prétendue sépulture de la famille impériale. Un an plus tard, les experts ont confirmé que les restes retrouvés appartenaient aux Romanov. En 1998, ces restes ont été solennellement enterrés en présence du président Eltsine dans la forteresse Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg.

Cependant, l'épopée avec la dépouille royale ne s'est pas arrêtée là. Depuis plus de dix ans, un débat est en cours parmi les scientifiques et les chercheurs sur l'authenticité des restes officiellement enterrés, les résultats contradictoires de nombreux examens anatomiques et génétiques étant discutés. De nouvelles découvertes de restes appartenant prétendument à des membres de la famille royale ou à leurs associés ont été signalés.

Versions du sauvetage des membres de la famille royale

En même temps, de temps en temps, des déclarations tout à fait sensationnelles sont faites sur le sort du tsar et de sa famille : aucun d’entre eux n’a été abattu et ils ont tous échappé, ou certains des enfants du tsar se sont échappés, etc.

Ainsi, selon une version, le tsarévitch Alexei est décédé en 1979 et a été enterré à Saint-Pétersbourg. Et sa sœur Anastasia a vécu jusqu'en 1971 et a été enterrée près de Kazan.

Ce n'est que récemment que la psychiatre Dalila Kaufman a décidé de révéler le secret qui la tourmentait depuis une quarantaine d'années. Après la guerre, elle travaille dans un hôpital psychiatrique à Petrozavodsk. En janvier 1949, un prisonnier y fut amené dans un état de psychose aiguë. Philippe Grigorievich Semenov s'est avéré être un homme d'une grande érudition, intelligent, parfaitement instruit et parlant couramment plusieurs langues. Bientôt, le patient de quarante-cinq ans a admis qu'il était le fils de l'empereur Nicolas II et l'héritier du trône.

Au début, les médecins ont réagi comme d’habitude : syndrome paranoïaque avec folie des grandeurs. Mais plus ils parlaient avec Philippe Grigorievich, plus ils analysaient attentivement son amère histoire, plus ils étaient surmontés de doutes : les paranoïaques ne se comportent pas ainsi. Semionov ne s'est pas excité, n'a pas insisté de son propre chef et n'a pas participé à des disputes. Il ne voulait pas rester à l'hôpital et se faciliter la vie à l'aide d'une biographie exotique.

Le consultant de l'hôpital à l'époque était le professeur de Leningrad Samuil Ilitch Gendelevich. Il avait une excellente compréhension de toutes les subtilités de la vie de la cour royale. Gendelevich a soumis l'étrange patient à un véritable examen : il l'a « pourchassé » dans les chambres du Palais d'Hiver et les résidences de campagne, vérifiant les dates de son homonyme. Pour Semenov, cette information était élémentaire, il répondit instantanément et avec précision. Gendelevich a procédé à un examen personnel du patient et a étudié ses antécédents médicaux. Il a noté la cryptorchidie (testicule non descendu) et l'hématurie (présence de globules rouges dans l'urine) - une conséquence courante de l'hémophilie dont, comme on le sait, le tsarévitch souffrait dans son enfance.

Enfin, la ressemblance extérieure de Philippe Grigorievich avec les Romanov était tout simplement frappante. Il ressemblait particulièrement non pas à son « père » - Nicolas II, mais à son « arrière-arrière-grand-père » Nicolas Ier.

Voici ce que le mystérieux patient lui-même a dit de lui-même.

Lors de l'exécution, une balle du KGB l'a touché à la fesse (il avait une cicatrice à l'endroit correspondant), il est tombé inconscient et s'est réveillé dans une cave inconnue, où un homme le soignait. Quelques mois plus tard, il transporta le tsarévitch à Petrograd, l'installa dans un hôtel particulier de la rue Millionnaya dans la maison de l'architecte Alexandre Pomerantsev et lui donna le nom de Vladimir Irin. Mais l'héritier du trône s'est échappé et s'est porté volontaire pour l'Armée rouge. Il a étudié à l’école des commandants rouges de Balaklava, puis a commandé un escadron de cavalerie dans la première armée de cavalerie de Boudionny. Il a participé aux batailles avec Wrangel et a vaincu les Basmachi en Asie centrale. Pour son courage, le commandant de la cavalerie rouge Vorochilov a remis un certificat à Irina.

Mais l'homme qui l'a sauvé en 1918 a retrouvé Irina et a commencé à le faire chanter. J'ai dû m'approprier le nom de Philip Grigorievich Semenov, un parent décédé de sa femme. Après avoir obtenu son diplôme de l'Institut Plekhanov, il devient économiste, voyage sur les chantiers de construction, modifiant constamment son inscription. Mais l'escroc a de nouveau retrouvé sa victime et l'a forcé à lui donner de l'argent du gouvernement, pour lequel Semionov a été condamné à 10 ans de camp.

À la fin des années 90, à l'initiative du journal anglais Daily Express, son fils aîné Yuri a fait un don de sang pour des tests génétiques. Elle a été réalisée au laboratoire d'Aldermasten (Angleterre) par le Dr Peter Gil, spécialiste de la recherche génétique. L'ADN du « petit-fils » de Nicolas II, Yuri Filippovich Semenov, et du prince anglais Philip, parent des Romanov par l'intermédiaire de la reine Victoria d'Angleterre, a été comparé. Sur les trois tests, deux coïncidaient, et le troisième s'est avéré neutre...

Quant à la princesse Anastasia, elle aurait elle aussi miraculeusement survécu à l’exécution de la famille royale. L’histoire de son sauvetage et son sort ultérieur sont encore plus étonnants (et plus tragiques). Et elle doit la vie... à ses bourreaux.

Tout d'abord, au prisonnier de guerre autrichien Franz Svoboda (un proche parent du futur président de la Tchécoslovaquie communiste Ludwig Svoboda) et au camarade du président de la commission d'enquête extraordinaire d'Ekaterinbourg Valentin Sakharov (neveu du général Koltchak), qui a emmené la jeune fille à l'appartement du gardien de la maison Ipatiev Ivan Kleshcheev, amoureux sans contrepartie de la princesse de dix-sept ans.

Ayant repris ses esprits, Anastasia s'est cachée d'abord à Perm, puis dans un village près de la ville de Glazov. C'est dans ces lieux qu'elle a été aperçue et identifiée par certains résidents locaux, qui a ensuite témoigné devant la commission d'enquête. Quatre confirmèrent l’enquête : il s’agissait de la fille du Tsar. Un jour, non loin de Perm, une jeune fille a croisé une patrouille de l'Armée rouge, elle a été rouée de coups et emmenée dans les locaux de la Tchéka locale. Le médecin qui l'a soignée a reconnu la fille de l'empereur. C'est pourquoi, le deuxième jour, il fut informé que la patiente était décédée et on lui montra même sa tombe.

En fait, cette fois aussi, ils l’ont aidée à s’échapper. Mais en 1920, lorsque Koltchak perdit le pouvoir sur Irkoutsk, la jeune fille fut arrêtée dans cette ville et condamnée à la peine capitale. Certes, l’exécution a ensuite été remplacée par 20 ans d’isolement.

Les prisons, les camps et l’exil ont cédé la place à de rares aperçus de liberté de courte durée. En 1929, à Yalta, elle fut convoquée au GPU et accusée de se faire passer pour la fille du tsar. Anastasia - à ce moment-là Nadezhda Vladimirovna Ivanova-Vasilieva, utilisant un passeport acheté et rempli de sa propre main - n'a pas reconnu les accusations et, curieusement, a été libérée. Mais pas pour longtemps.

Profitant d'un autre répit, Anastasia a contacté l'ambassade de Suède pour tenter de retrouver sa demoiselle d'honneur Anna Vyrubova, partie pour la Scandinavie, et a reçu son adresse. Et elle a écrit. Et elle a même reçu une réponse de Vyrubova étonnée lui demandant d'envoyer une photo.

...Et ils ont pris une photo - de profil et de face. Et à l'Institut serbe de médecine légale, le prisonnier a reçu un diagnostic de schizophrénie.

Le lieu du dernier emprisonnement d'Anastasia Nikolaevna était la colonie psychiatrique de Sviyazhsk, non loin de Kazan. La tombe d'une vieille femme dont personne n'avait besoin a été irrémédiablement perdue - elle a donc également perdu son droit posthume d'établir la vérité.

Ivanova-Vasilieva était-elle Anastasia Romanova ? Il est peu probable qu’il soit possible de le prouver maintenant. Mais il restait encore deux preuves indirectes.

Après la mort de sa malheureuse compagne de cellule, ils se sont souvenus : elle a déclaré que lors de l'exécution, les femmes étaient assises et les hommes debout. Beaucoup plus tard, on a appris que dans le sous-sol malheureux, les traces de balles étaient situées ainsi : certaines en bas, d'autres au niveau de la poitrine des personnes debout. Il n'y avait aucune publication sur ce sujet à cette époque.

Elle a également déclaré que le cousin de Nicolas II, le roi britannique George V, avait reçu de Kolchak des planches de parquet de la cave d'exécution. « Nadezhda Vladimirovna » n'a pas pu lire ce détail. Elle ne pouvait que se souvenir d'elle.

Et encore une chose : les experts ont combiné les moitiés des visages de la princesse Anastasia et de Nadezhda Ivanova-Vasilieva. Il s’est avéré que c’était un seul visage.

Bien sûr, Ivanova-Vasilieva n'était que l'une de celles qui se faisaient appeler Anastasia miraculeusement sauvée. Les trois imposteurs les plus célèbres sont Anna Anderson, Evgenia Smith et Natalia Belikhodze.

Anna Anderson (Anastasia Tchaikovskaya), selon la version généralement acceptée, était en fait une Polonaise, ancienne ouvrière dans l'une des usines de Berlin. Néanmoins, son histoire fictive a constitué la base de longs métrages et même du dessin animé «Anastasia», et Anderson elle-même et les événements de sa vie ont toujours été un objet d'intérêt général. Elle est décédée le 4 février 1984 aux USA. L’analyse ADN post-mortem a donné une réponse négative : « Pas pareil ».

Eugenia Smith est une artiste américaine, auteur du livre « Anastasia. Autobiographie de la Grande-Duchesse de Russie." Elle y se faisait appeler la fille de Nicolas II. En réalité, Smith (Smetisko) est né en 1899 en Bucovine (Ukraine). Elle a catégoriquement refusé l’examen ADN qui lui avait été proposé en 1995. Elle décède deux ans plus tard à New York.

Une autre candidate, Anastasia, est devenue il n'y a pas si longtemps - en 1995 - la centenaire Natalia Petrovna Belikhodze. Elle a également écrit un livre intitulé «Je suis Anastasia Romanova» et a subi deux douzaines d'examens, notamment pour l'écriture manuscrite et la forme des oreilles. Mais les preuves d'identité dans cette affaire ont été encore moins nombreuses que dans les deux premières.

Il existe une autre version, à première vue, complètement incroyable : ni Nicolas II ni sa famille n'ont été abattus, et toute la moitié féminine de la famille royale a été emmenée en Allemagne.

Voici ce qu'en dit Vladimir Sychev, journaliste travaillant à Paris.

En novembre 1983, il est envoyé à Venise pour un sommet des chefs d'État et de gouvernement. Là, un collègue italien lui montra le journal « La Repubblica » avec un message selon lequel une certaine religieuse, sœur Pascalina, qui occupa un poste important sous le pape Pie XII et qui fut sur le trône du Vatican de 1939 à 1958, était décédée à Rome à un moment donné. très vieillesse.

Cette sœur Pascalina, qui a gagné le surnom honorable de « Dame de fer » du Vatican, a appelé avant sa mort un notaire avec deux témoins et a dicté en leur présence des informations qu'elle ne voulait pas emporter avec elle dans la tombe : l'un des filles du dernier tsar russe Nicolas II - Olga - n'a pas été abattue par les bolcheviks dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, elle a vécu longtemps et a été enterrée dans un cimetière du village de Marcotte, dans le nord de l'Italie.

Après le sommet, Sychev et son ami italien, qui était à la fois son chauffeur et son traducteur, se sont rendus dans ce village. Ils ont trouvé un cimetière et cette tombe. Sur la dalle était écrit en allemand : « Olga Nikolaevna, fille aînée du tsar russe Nikolaï Romanov », et les dates de vie : « 1895-1976 ».

Le gardien du cimetière et son épouse ont confirmé que, comme tous les habitants du village, ils se souvenaient très bien d'Olga Nikolaevna, savaient qui elle était et étaient sûrs que la grande-duchesse de Russie était sous la protection du Vatican.

Cette étrange découverte a beaucoup intéressé le journaliste, qui a décidé d'enquêter lui-même sur toutes les circonstances de la fusillade. Et en général, y a-t-il eu une exécution ?

En conséquence, Sychev est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas eu d'exécution. Dans la nuit du 16 au 17 juillet, tous les bolcheviks et leurs sympathisants partirent en train pour Perm. Le lendemain matin, des tracts ont été affichés autour d'Ekaterinbourg avec le message que la famille royale avait été emmenée de la ville - comme cela s'est effectivement produit. Bientôt, la ville fut occupée par les Blancs. Naturellement, une commission d'enquête a été constituée « dans le cas de la disparition de l'empereur Nicolas II, de l'impératrice, du tsarévitch et des grandes-duchesses », qui n'a trouvé aucune trace convaincante de l'exécution.

L'enquêteur Sergueïev a déclaré dans une interview accordée à un journal américain en 1919 : « Je ne pense pas que tout le monde ait été exécuté ici - ni le tsar ni sa famille. "À mon avis, l'impératrice, le prince et les grandes-duchesses n'ont pas été exécutés dans la maison d'Ipatiev." Cette conclusion ne convenait pas à l’amiral Koltchak, qui s’était déjà proclamé « souverain suprême de la Russie ». Et vraiment, pourquoi le « suprême » a-t-il besoin d’une sorte d’empereur ? Koltchak a ordonné la constitution d'une deuxième équipe d'enquêteurs, qui a fait la lumière sur le fait qu'en septembre 1918, l'impératrice et les grandes-duchesses étaient détenues à Perm.

Seul le troisième enquêteur, Nikolai Sokolov (il a dirigé l'affaire de février à mai 1919), s'est montré plus compréhensif et a tiré la conclusion bien connue selon laquelle toute la famille a été abattue, les cadavres ont été démembrés et brûlés vifs. "Les parties qui n'étaient pas susceptibles de prendre feu", écrit Sokolov, "ont été détruites à l'aide d'acide sulfurique".

Quels types de restes ont donc été enterrés dans la cathédrale Pierre et Paul ? Comme vous le savez, peu de temps après le début de la perestroïka, des squelettes ont été retrouvés à Porosenkovo Log, près d’Ekaterinbourg. En 1998, ils ont été solennellement inhumés dans la tombe de la famille Romanov, après avoir procédé à de nombreux examens génétiques. De plus, le garant de l'authenticité de la dépouille royale était le pouvoir laïc de la Russie, en la personne du président Boris Eltsine. Il n’y a toujours pas de consensus sur la question de savoir à qui appartiennent ces restes.

Mais revenons à la guerre civile. Selon Vladimir Sychev, la famille royale était divisée à Perm. Le chemin des femmes se trouvait en Allemagne, tandis que les hommes - Nikolaï Romanov lui-même et le tsarévitch Alexei - étaient laissés en Russie. Père et fils furent longtemps gardés près de Serpoukhov dans l'ancienne datcha du marchand Konshin. Plus tard, dans les rapports du NKVD, cet endroit était connu sous le nom d'« Objet n° 17 ». Très probablement, le prince est décédé en 1920 des suites de l'hémophilie. Il n'y a aucune information sur le sort du dernier empereur russe. Cependant, on sait que dans les années 30, « l'objet n° 17 » a été visité à deux reprises par Staline. Cela signifie-t-il que Nicolas II était encore en vie à cette époque-là ?

Pour comprendre pourquoi des événements aussi incroyables du point de vue d'une personne du 21e siècle sont devenus possibles, et pour savoir qui en avait besoin, il faudra remonter à 1918. Comme vous le savez, le 3 mars, à Brest-Litovsk, un traité de paix a été conclu entre la Russie soviétique, d'une part, et l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie, d'autre part. La Russie a perdu la Pologne, la Finlande, les États baltes et une partie de la Biélorussie. Mais ce n’est pas pour cela que Lénine a qualifié le traité de paix de Brest-Litovsk d’« humiliant » et d’« obscène ». À propos, le texte intégral de l’accord n’a encore été publié ni à l’Est ni à l’Ouest. Très probablement, précisément à cause des conditions secrètes qui y sont présentes. Il est probable que le Kaiser, parent de l'impératrice Alexandra Feodorovna, ait exigé que toutes les femmes de la famille royale soient transférées en Allemagne. Les bolcheviks étaient d'accord : les filles n'avaient aucun droit sur le trône russe et ne pouvaient donc en aucun cas les menacer. Les hommes ont été laissés en otages pour s'assurer que l'armée allemande n'avancerait pas plus à l'est que ce qui était prévu dans le traité de paix.

Que s'est-il passé ensuite ? Quel fut le sort des femmes amenées en Occident ? Leur silence était-il une condition de leur intégrité ? Malheureusement, il y a ici plus de questions que de réponses (1 ; 9, 2006, n° 24, p. 20, 2007, n° 36, p. 13 et n° 37, p. 13 ; 12, pp. 481-482, 674-675).

Ce texte est un fragment d'introduction.Une nouvelle famille et une famille militaire En 1943, lors de la libération de la région de Mirgorod, les deux sœurs de Vasily furent hébergées par la sœur cadette de leur mère, tandis que le petit Vassia et son frère furent accueillis par la plus jeune. Le mari de ma sœur était directeur adjoint de l'école de pilotage d'Armavir. En 1944, il

5. « La famille remplace tout. Par conséquent, avant d'en commencer un, vous devriez réfléchir à ce qui est le plus important pour vous : tout ou la famille." C'est ce qu'a dit un jour Faina Ranevskaya. Je suis sûr que le sujet de la vie personnelle de la grande actrice devrait être pris en compte par nous. avec une attention particulière, dans un chapitre séparé. Raisons à cela

Chapitre XI. Empereur Nicolas II 1Comme son père, l'empereur Alexandre III, l'empereur Nicolas II n'était pas destiné à régner. La succession ordonnée du père au fils aîné fut perturbée par la mort prématurée du fils aîné de l'empereur, Alexandre II,

Empereur Nicolas II Alexandrovitch (06/05/1868-17/07/1918) Années de règne - 1894-1917 L'empereur Nicolas II fut le dernier souverain de la dynastie des Romanov. Il a eu l’occasion de diriger le pays dans des moments difficiles. Après être monté sur le trône, il s'est retrouvé otage de traditions politiques et d'une structure dépassée.

Chapitre XI Empereur Nicolas II 1Comme son père, l'empereur Alexandre III, l'empereur Nicolas II n'était pas destiné à régner. La succession ordonnée du père au fils aîné a été perturbée par la mort prématurée du fils aîné de l'empereur Alexandre II,

Chapitre XII. L'empereur Nicolas II, commandant en chef suprême. Arrivée du tsarévitch au quartier général. Voyages au front (septembre-décembre 1915) Le Grand-Duc Nikolaï Nikolaïevitch quitte le Quartier Général le 7 septembre, soit deux jours après l'arrivée du Souverain. Il part pour le Caucase, emmenant avec lui le général

Chapitre XVI. L'empereur Nicolas II Nicolas II, voulant dire au revoir à ses troupes, quitta Pskov le 16 mars et retourna au quartier général. Il y resta jusqu'au 21, vivant toujours dans la maison du gouverneur et recevant des rapports quotidiens du général Alekseev. Impératrice douairière Maria

Empereur Nicolas Ier Pavlovitch 1796-1855 Troisième fils de l'empereur Paul Ier et de l'impératrice Maria Feodorovna. Né le 25 juin 1796 à Tsarskoïe Selo, la direction principale de son éducation fut confiée au général M.I. Lamsdorf. Homme sévère, cruel et extrêmement colérique, Lamsdorf n'a pas

Empereur Nicolas II Alexandrovitch 1868-1918 Fils de l'empereur Alexandre III et de l'impératrice Maria Feodorovna. Né le 6 mai 1868 à Tsarskoïe Selo. Les journaux du 21 octobre 1894 ont publié un manifeste sur l'accession au trône de l'empereur Nicolas II. Le jeune roi fut immédiatement encerclé

Chapitre neuf Empereur Nicolas II Je me suis abstenu d'inclure ce chapitre dans mes mémoires, car pour sa parution il fallait choisir le moment où achever la tâche difficile et délicate de décrire les traits caractéristiques de l'empereur Nicolas II. Je ne peux cependant pas refuser maintenant

Empereur Nicolas II (1868-1918) Mon amour, tu nous manques terriblement, tellement que c'est impossible à exprimer ! La première rencontre du futur empereur Nicolas Alexandrovitch Romanov avec la princesse Alice de Hesse eut lieu en 1884, et quelques années plus tard, il lui fit

L'empereur Nicolas II à son épouse Alexandra Feodorovna (18 novembre 1914) Mon soleil bien-aimé, petite épouse chérie. J'ai lu ta lettre et j'ai failli fondre en larmes... Cette fois, j'ai réussi à me ressaisir au moment de me séparer, mais la lutte a été dure... Mon amour, j'ai peur de toi

Agence fédérale pour l'éducation de la Fédération de Russie

Etat fédéral établissement d'enseignement formation professionnelle supérieure

« L'Université d'État de Tchouvache du nom d'I.N. Oulianov"

Faculté de génie électrique

Essai

sur l'histoire de la Russie :

Nicolas II et sa famille

Complété:

étudiant du groupe ET-51-09

Ouvarov Alexeï Valentinovitch

Vérifié:

Ph.D., professeur agrégé

Département d'histoire nationale

eux. UN V. Arsentieva

Komlev I.G.

Tcheboksary 2009

Début du règne

Après la mort d'Alexandre III, le 20 octobre 1894, les regards du public libéral se tournèrent avec espoir vers son fils et héritier. On s'attendait à ce que le nouvel empereur change l'orientation conservatrice de son père et revienne à la politique de réformes libérales de son grand-père, Alexandre II. La société a suivi de près les déclarations du jeune tsar, à la recherche du moindre signe de tournant politique. Et si des mots étaient connus qui pouvaient, au moins dans une certaine mesure, être interprétés dans un sens libéral, ils étaient immédiatement repris et chaleureusement accueillis. Ainsi, le journal libéral « Vedomosti russe » a vanté les notes du tsar, devenues publiques, en marge d’un rapport sur les problèmes de l’enseignement public. Les notes reconnaissaient les problèmes dans ce domaine. Cela a été perçu comme un signe de la profonde compréhension du tsar des problèmes du pays, un signe de son intention d’entamer des réformes.

Nicolas II, le fils aîné de l'empereur Alexandre III et de l'impératrice Maria Feodorovna, monta sur le trône après la mort de son père. Nicolas II a reçu une bonne éducation, il parlait français, anglais et Langues allemandes. En octobre 1890, le grand-duc Nikolaï Alexandrovitch se rend en Extrême-Orient, passant par Vienne, la Grèce et l'Égypte, pour se rendre en Inde, en Chine et au Japon. La route de retour de Nikolaï Alexandrovitch traversait toute la Sibérie. L'Empereur était simple et facilement accessible. Les contemporains ont noté deux défauts dans son caractère : une faible volonté et une inconstance. Tout le règne de Nicolas II s'est déroulé dans une atmosphère de mouvement révolutionnaire croissant. Au début de 1905, une révolution éclate en Russie, marquant le début de certaines réformes. Le 17 avril 1905, un Manifeste sur la tolérance religieuse fut publié, qui permettait aux Russes de se convertir de l'orthodoxie à d'autres religions chrétiennes et reconnaissait les droits religieux des schismatiques. Le 17 octobre 1905, un Manifeste est publié qui reconnaît les fondements de la liberté civile : l'inviolabilité de la personne, la liberté d'expression, de réunion et d'union. On a tenté d'abolir la communauté rurale, ce qui était d'une grande importance pour le développement des relations capitalistes à la campagne. Dans le domaine de la politique étrangère, Nicolas II a pris certaines mesures pour stabiliser les relations internationales. En 1898, l'empereur russe s'est tourné vers les gouvernements européens avec des propositions visant à signer des accords sur le maintien de la paix mondiale et à fixer des limites à la croissance constante des armements. Les conférences de paix de La Haye ont eu lieu en 1899 et 1907, dont certaines décisions sont encore en vigueur aujourd'hui.

En 1904, le Japon déclare la guerre à la Russie, qui se termine en 1905 par la défaite de l’armée russe.

En 1914, la Russie entre dans la Première Guerre mondiale aux côtés des pays de l’Entente contre l’Allemagne. Échecs au front pendant la Première Guerre mondiale, propagande révolutionnaire à l'arrière et parmi les troupes, dévastation, saute-mouton ministériel, etc. a provoqué un vif mécontentement à l'égard de l'autocratie dans divers cercles de la société. Les réformes militaires de 1905-12 ont été menées après la défaite de la Russie dans la guerre russo-japonaise de 1904-1905, qui a révélé de graves lacunes dans l'administration centrale, l'organisation, le système de recrutement, l'entraînement au combat et l'équipement technique de l'armée.

Début mars 1917, le président de la Douma d'Etat M.V. Rodzianko a déclaré à Nicolas II que le maintien de l'autocratie n'était possible que si le trône était transféré au tsarévitch Alexei, sous la régence du frère de l'empereur, le grand-duc Mikhaïl. 2 mars 1917 Nicolas II. Compte tenu de la mauvaise santé de son fils Alexei, il renonça au trône en faveur de son frère Mikhaïl Alexandrovitch. Mikhaïl Alexandrovitch a également signé le Manifeste d'abdication.

Famille de Nicolas II

L'impératrice Alexandra Feodorovna

Né à Darmstadt, en Allemagne, en 1872. La quatrième fille du grand-duc de Hesse et du Rhin Louis IV et de la duchesse Alice, petite-fille de la reine Victoria d'Angleterre.

De caractère et d'apparence, Alexandra était grande, mince, avec une allure royale et de grands yeux tristes - elle ressemblait à une vraie reine, semblait être la personnification du pouvoir et de la majesté. Elle n'a jamais perdu conscience de sa position élevée, sauf à la crèche.

Alexandra Fedorovna jouait du piano, était le chef des régiments : les gardes du corps du nom d'Oulan de Sa Majesté, le 5e hussards d'Alexandrie, le 21e régiment de fusiliers de Sibérie orientale et de cavalerie de Crimée, et parmi les étrangers - le 2e régiment de dragons de la garde prussienne .

Elle était impliquée dans des activités caritatives. Au 1er janvier 1909, sous son patronage, il y avait 33 sociétés caritatives, communautés de sœurs de miséricorde, refuges, orphelinats et institutions similaires, parmi lesquelles : le Comité pour trouver des places pour les grades militaires qui ont souffert dans la guerre avec le Japon, la Maison des Charité pour les soldats infirmes, Société impériale patriotique des femmes, Tutelle de l'assistance au travail, École des nounous de Sa Majesté à Tsarskoïe Selo, Société de Peterhof pour le bien-être des pauvres, Société d'assistance vestimentaire aux pauvres de Saint-Pétersbourg, Fraternité au nom de la Reine du Ciel pour la charité des enfants idiots et épileptiques, Alexandria Shelter for Women et autres.

Grande-Duchesse Olga Nikolaïevna

La fille aînée de l'empereur Nicolas II et de l'impératrice Alexandra Feodorovna. Né le 3 novembre 1895.

Elle a hérité des yeux bienveillants de son père, de la silhouette élancée et des cheveux blonds de sa mère. En esprit, elle était plus proche de son père : elle aimait prendre sa retraite avec un bon livre, elle était peu pratique et loin de la vraie vie. Elle avait une excellente oreille musicale, jouait du piano et chantait. La jeune fille a hérité de sa mère sa force de caractère. Lorsqu'il a fallu trancher la question de son mariage avec le prince roumain, pour lequel la famille a même fait un voyage en Roumanie, Olga a réussi à défendre son droit de choisir librement son conjoint, ce qu'elle n'a jamais réussi à réaliser.

Grande-Duchesse Tatiana Nikolaïevna

Deuxième fille de l'empereur Nicolas II et de l'impératrice Alexandra Feodorovna. Né le 29 mai 1897 près de Saint-Pétersbourg.

Grande, élancée, blonde, elle était réservée et réservée, très amicale avec sa mère, qui devint sa conseillère en tout. Elle était exceptionnellement organisée, énergique et déterminée, et avait ses propres opinions. Elle aimait par-dessus tout l'ordre, aidait sa mère au ménage, brodait, repassait le linge ; son sens du devoir était très développé.

Sofya Yakovlevna Ofrosimova, demoiselle d'honneur de l'impératrice, a écrit ce qui suit à propos de Tatiana : « À ma droite se trouve la grande-duchesse Tatiana Nikolaevna. C'est une grande-duchesse de la tête aux pieds, si aristocratique et royale. Son visage est pâle et mat, seules ses joues sont légèrement roses, comme si du satin rose perçait sous sa peau fine. Son profil est d’une beauté impeccable, comme sculpté dans le marbre par le ciseau d’un grand artiste. Son visage donne de l'originalité et de l'originalité à ses yeux, éloignés les uns des autres. Plus que les sœurs, elle porte le foulard de sœur de miséricorde et une croix rouge sur la poitrine. Elle rit moins souvent que ses sœurs. Son visage a parfois une expression concentrée et sévère. Dans ces moments-là, elle ressemble à Mère. Sur les traits pâles de son visage se trouvent des traces de réflexion intense et parfois même de tristesse. Sans mots, je sens qu'elle est en quelque sorte spéciale, différente des sœurs, malgré la gentillesse et l'amitié qu'elles partagent. J’ai l’impression qu’il contient son propre monde fermé et unique.

Pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918), elle fut active dans la vie publique et fut présidente d'honneur du Comité Tatiana, une organisation dédiée à l'assistance aux réfugiés et aux autres personnes touchées par les opérations militaires. Avec sa mère, l'Impératrice, et sa sœur aînée, Olga, elle travaillait régulièrement dans les hôpitaux et les infirmeries. Elle collectait des dons pour aider les blessés et les blessés.

Grande-Duchesse Maria Nikolaïevna

La troisième fille de l'empereur Nicolas II et de l'impératrice Alexandra Feodorovna. Né le 14 juin 1899.

Maria est la véritable petite-fille d'Alexandre III, son grand-père. Elle avait une grande force physique, était très facile à utiliser, affectueuse et amicale. Maria adorait dessiner, mais elle était un peu trop paresseuse pour faire quoi que ce soit de sérieux. Elle établissait facilement des contacts avec les gens ordinaires, savait parler aux soldats, les interroger sur leur vie de famille et de famille et aimait les jeunes enfants. Elle avait de très beaux yeux gris-bleu, mais elle ne pouvait pas se vanter d'une silhouette élancée.

Sofya Yakovlevna Ofrosimova, la demoiselle d'honneur de l'impératrice, a écrit à son sujet avec ravissement : « On peut la qualifier en toute sécurité de beauté russe. Grande, dodue, avec des sourcils noirs, avec une rougeur éclatante sur son visage russe ouvert, elle est particulièrement chère au cœur russe. Vous la regardez et l'imaginez involontairement vêtue d'une robe d'été de boyard russe ; Il y a des manches en mousseline blanche comme neige autour de ses bras, des pierres semi-précieuses sur sa poitrine haute et haletante, et au-dessus de son haut front blanc se trouve un kokochnik avec des perles qui roulent. Ses yeux illuminent tout son visage d'un éclat particulier et radieux ; ils... semblent parfois noirs, de longs cils jettent une ombre sur le rougissement éclatant de ses joues tendres. Elle est joyeuse et vivante, mais n'a pas encore pris conscience de la vie ; "Elle contient probablement l'immense force d'une vraie femme russe."

Grande-Duchesse Anastasia Nikolaïevna

La quatrième fille de l'empereur Nicolas II et d'Alexandra Feodorovna.

Anastasia était petite et si ronde qu'elle avait honte de sa carrure. Pour sa vivacité et son esprit, la jeune fille était souvent qualifiée de vilaine fille. Son excellente audition et sa capacité pour les langues l'ont aidée à acquérir une excellente prononciation. Elle savait faire rire tout en restant elle-même sérieuse. Ce dernier était son cadeau. Parmi les sœurs, Anastasia se distinguait par son aristocratie particulière.

Grand-Duc Alexeï Nikolaïevitch

Le cinquième enfant et fils unique de Nicolas II et d'Alexandra Feodorovna. Né le 30 juillet 1904.

Alexei était le premier héritier mâle depuis la fin du XVIIe siècle, né d'un père régnant. Le tsarévitch fut baptisé en présence de nombreux membres de la grande famille Romanov. Même l'arrière-grand-père de l'enfant, le roi danois Christian IX, alors âgé de quatre-vingt-sept ans, est arrivé à Saint-Pétersbourg pour assister au baptême.

Pourtant, dix semaines plus tard, la joie a fait place au désespoir. Il s'est avéré que le bébé avait hérité d'une terrible maladie - l'hémophilie, dont souffraient de nombreux membres de la famille de la reine Alexandra. Les femmes ne sont généralement pas touchées par cette maladie, mais elles sont porteuses de la maladie – elle peut se transmettre de mère en fils. Le frère de l'impératrice, Frédéric, ainsi que son oncle, le duc Léopold, fils de la reine Victoria, sont morts d'hémophilie, c'est-à-dire d'hémorragies dues à une mauvaise coagulation du sang. Les neveux de la tsarine russe souffraient de la même maladie depuis leur enfance. On pense que la porteuse de la maladie était la « grand-mère » de la plupart des cours royales, la reine Victoria, qui a régné sur l’Angleterre pendant soixante-quatre ans. En Russie, cette maladie était encore inconnue.

Toute la vie du petit héritier, un enfant beau et affectueux aux cheveux blonds bouclés et aux yeux bleu clair, a été une souffrance continue. Mais les parents ont doublement souffert, et surtout la reine Alexandra, qui a réalisé qu’elle était la coupable involontaire de la maladie de son fils. Le garçon était très actif et joueur. Pourtant, la moindre contusion insignifiante, une blessure légère pourrait le tuer. La médecine était ici impuissante ; il n’existait aucun remède à cette terrible maladie.

Parmi ceux qui n'appartenaient pas à la famille royale, Pierre Gilliard, venu de Suisse en Russie alors qu'il avait vingt-cinq ans, a été témoin de la manifestation de la terrible maladie de l'héritier. Il a été invité à enseigner le français aux filles royales alors que le garçon n'avait que deux ans. Chaque jour, pendant six ans, il venait au palais pour donner des cours. Il ne voyait le petit Alexei que parfois dans les bras de sa mère ; il ne savait rien de sa maladie. Il a rencontré le frère de ses élèves alors qu'il avait déjà huit ans. À la demande de l'impératrice, il a commencé à étudier le français avec lui. Le garçon avait une excellente audition et comprenait facilement la langue. Contrairement à ses sœurs, qui jouaient du piano, Alexey a préféré la balalaïka et a bien appris à jouer de cet instrument véritablement russe. Le fils du roi était un enfant joyeux qui aimait observer la nature et prendre soin des animaux. Des animaux dressés l'ont remplacé par la compagnie de garçons de son âge – des camarades de jeu. En raison de l'hémophilie, l'impératrice ne permettait pas à son fils de jouer avec ses pairs, alors l'enfant communiquait davantage avec des adultes - Gilliard et le marin Derevenko, qui lui était chargé de surveiller chacun de ses pas, car un malheur pouvait survenir à cause de toute négligence. . Il a été demandé aux médecins et aux proches du garçon de ne pas révéler la terrible maladie. L'état de santé de l'héritier du trône était gardé dans la plus stricte confidentialité. Il était impossible de permettre au peuple russe de découvrir que son futur tsar était réellement handicapé.

300e anniversaire de la Maison Romanov

En 1913, la Russie a célébré le 300e anniversaire de la dynastie des Romanov à une échelle extraordinaire. La famille impériale s'est rendue à Moscou, de là à Vladimir, Nijni Novgorod, puis le long de la Volga jusqu'à Kostroma, où le 14 mars 1613, au monastère d'Ipatiev, a eu lieu le rite solennel d'appel de Mikhaïl Romanov au royaume. L'anniversaire a été marqué par de magnifiques célébrations, de magnifiques défilés et des festivités publiques. De luxueuses publications consacrées à l'histoire de la maison régnante ont été publiées. Le pays était optimiste quant à l'avenir. Les prévisions étaient différentes, mais personne n'aurait pu imaginer que le puissant empire, qui semblait plein de force, vivait ses dernières années.

Révolution de février et abdication du trône par Nicolas

À la mi-février 1917, des interruptions dans l'approvisionnement en pain survinrent à Petrograd. Des « queues » alignées près des boulangeries. Des grèves éclatent dans la ville : le 18 février, l'usine de Putilov ferme ses portes.

Des milliers de travailleurs sont descendus dans les rues de la ville. Ils criaient : « Du pain ! et « A bas la faim ! » Ce jour-là, environ 90 000 travailleurs ont pris part à la grève et le mouvement de grève s'est développé comme une boule de neige. Le lendemain, plus de 200 000 personnes étaient en grève, et le lendemain, plus de 300 000 personnes (80 % de tous les travailleurs du capital). Des rassemblements ont commencé sur la perspective Nevski et dans d’autres rues principales de la ville. Leurs slogans devenaient de plus en plus décisifs. Des drapeaux rouges retentissaient déjà dans la foule et on pouvait entendre : « A bas la guerre ! et "A bas l'autocratie!" Les manifestants ont chanté des chants révolutionnaires.

Le 25 février 1917, Nicolas II du quartier général télégraphia au commandant du district militaire de la capitale, le général Sergueï Khabalov : « Je vous ordonne d'arrêter demain les émeutes dans la capitale, qui sont inacceptables en temps de guerre difficile.

Le général essaya d'exécuter l'ordre. Le 26 février, une centaine d’« initiateurs des émeutes » sont arrêtés. Les troupes et la police ont commencé à disperser les manifestants à coups de feu. Au total, 169 personnes sont mortes au cours de ces jours, environ un millier ont été blessées (plus tard, plusieurs dizaines de personnes supplémentaires sont mortes parmi les blessés).

Cependant, les tirs dans les rues n’ont fait que provoquer un nouvel accès d’indignation, mais cette fois parmi les militaires eux-mêmes. Les soldats des équipes de réserve des régiments Volyn, Preobrazhensky et lituanien ont refusé de « tirer sur le peuple ». Une émeute éclata parmi eux et ils se rallièrent aux manifestants. Le 27 février 1917, Nicolas II écrit dans son journal : « Les troubles ont commencé à Petrograd il y a quelques jours ; Malheureusement, des troupes ont également commencé à y participer. C’est un sentiment dégoûtant d’être si loin et de recevoir de mauvaises nouvelles fragmentaires ! L'empereur envoya le général Nikolaï Ivanov dans la capitale rebelle, lui ordonnant de « rétablir l'ordre dans les troupes ». Mais cette tentative n'aboutit finalement à rien : le 28 février, les derniers défenseurs du gouvernement, menés par le général Khabalov, se rendirent à Petrograd. "Les troupes se sont progressivement dispersées...", a expliqué le général. « Ils se sont dispersés progressivement, laissant les armes derrière eux. » Les ministres ont pris la fuite et ont ensuite été arrêtés un à un. Certains ont été eux-mêmes placés en garde à vue pour éviter les représailles.

Le dernier jour de février, le souverain quitta Moguilev pour Tsarskoïe Selo. Cependant, en cours de route, des informations ont été reçues selon lesquelles le chemin était occupé par les rebelles. Ensuite, le train royal s'est tourné vers Pskov, où se trouvait le quartier général du Front Nord. Nicolas II est arrivé ici le soir du 1er mars.

Dans la nuit du 2 mars, Nicolas II convoque le commandant en chef du front, le général Nikolaï Rouzski, et lui dit : « J'ai décidé de faire des concessions et de leur confier un ministère responsable ». Nikolaï Rouzski a immédiatement informé Mikhaïl Rodzianko de la décision du tsar par télégramme direct. Il répondit : « Il est évident que Sa Majesté et vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe ici ; l'une des révolutions les plus terribles est arrivée, qui ne sera pas si facile à surmonter... Le temps est perdu et il n'y a pas de retour.» M. Rodzianko a déclaré que Nicolas devait désormais abdiquer en faveur de l'héritier. Ayant appris cette réponse de M. Rodzianko, N. Ruzsky, par l'intermédiaire de l'État-major, demanda l'avis de tous les commandants en chef des fronts. Dans la matinée, leurs réponses commencèrent à arriver à Pskov. Ils ont tous supplié le souverain de signer une renonciation pour sauver la Russie et poursuivre avec succès la guerre. Le message le plus éloquent est peut-être venu du général Vladimir Sakharov, sur le front roumain. Le général a qualifié la proposition d’abdiquer de « dégoûtante ». Le 2 mars vers 14h30, ces télégrammes furent signalés au souverain. Nikolai Ruzsky s'est également prononcé en faveur du renoncement. "Maintenant, nous devons nous rendre à la merci du vainqueur" - c'est ainsi qu'il a exprimé son opinion aux proches du roi. Une telle unanimité parmi les chefs de l'armée et de la Douma a fait de l'empereur

Nicolas II a fait forte impression. Il a été particulièrement frappé par le télégramme envoyé par le grand-duc Nikolaï Nikolaïevitch...

Dans la soirée du même jour, les députés de la Douma A. Guchkov et V. Shulgin sont arrivés à Pskov. L'Empereur les reçut dans sa voiture. Dans le livre « Days », V. Shulgin a ainsi transmis les paroles de Nicolas II : « Sa voix était calme, simple et précise.

J'ai décidé d'abdiquer le trône... Jusqu'à trois heures aujourd'hui, je pensais que je pourrais abdiquer en faveur de mon fils Alexei... Mais à ce moment-là, j'ai changé d'avis en faveur de mon frère Mikhaïl... J'espère que tu Je comprends les sentiments de mon père… Il a dit la dernière phrase plus doucement… »

Nicolas a remis aux députés un manifeste de renonciation, tapé sur une machine à écrire. Le document portait la date et l’heure : « 2 mars, 15h55 ».

Tobolsk

DANS conditions révolutionnaires Le gouvernement provisoire a jugé préférable que la famille de l'ancien roi quitte le palais. Diverses options ont été discutées - en particulier, Evgeny Sergeevich Botkin, médecin personnel de la cour impériale, a insisté sur Livadia, arguant qu'Alexandra Fedorovna pourrait se sentir mieux dans un climat chaud.

Il y avait aussi la possibilité d'envoyer la famille royale en Angleterre, sous la garde de George V, mais celui-ci, se sentant très précaire sur le trône, craignant le mécontentement de ses sujets, choisit de refuser. Ce refus officiel fut présenté à Kerensky par l'ambassadeur britannique George Buchanan. En fin de compte, le choix s'est porté sur Tobolsk, une ville à la fois éloignée de Moscou et de Saint-Pétersbourg et assez riche. Selon le mentor du tsarévitch Pierre Gillard : Il est difficile de déterminer exactement sur quoi le Conseil des ministres s'est guidé lorsqu'il a décidé de transférer les Romanov à Tobolsk. Lorsque Kerensky rapporta cela à l'empereur, il expliqua la nécessité de cette décision en disant que le gouvernement provisoire avait décidé de prendre les mesures les plus énergiques contre les bolcheviks ; en conséquence, selon lui, des affrontements armés se produiraient inévitablement, dans lesquels la première victime serait la famille royale... D'autres pensaient que cette décision n'était qu'une lâche concession à l'extrême gauche, qui exigeait l'expulsion de l'Empereur. en Sibérie, étant donné que tout le monde imaginait constamment un mouvement dans l'armée en faveur du tsar.

Presque jusqu'au dernier jour, la date et le lieu où les Romanov étaient censés se rendre étaient tenus secrets. DANS derniers jours Les Romanov ont reçu la visite du général Kornilov et du grand-duc Mikhaïl Alexandrovitch. Les prisonniers n'étaient pas autorisés à le voir seuls ; il y avait un gardien dans la pièce pendant les 10 minutes de la conversation.

Le 2 août 1917, un train battant pavillon de la mission de la Croix-Rouge japonaise quitte une voie d'évitement dans le plus strict secret. Toutes les demi-heures, un officier de service, accompagné d'une sentinelle, parcourait la voiture, « s'assurant que toutes les personnes qui y étaient placées étaient présentes... » Des télégrammes avec rapport étaient envoyés au Gouvernement provisoire.

Le premier d'entre eux disait : nous suivons en toute sécurité, mais sans aucun horaire, conformément à l'accord du personnel. Kobylinski, Makarov, Verchinine.

Le 5 août 1917, un train spécial arrive à Tioumen. La famille aurait dû être transférée ici sur le bateau à vapeur "Rus", qui était censé les emmener jusqu'au bord de la rivière Tobolu. Ce jour-là, un autre télégramme fut envoyé : L'embarquement sur le navire s'est effectué en toute sécurité... Le 6 au soir, nous arrivons à Tobolsk. Kobylinski Makarov, Verchinine. Après son arrivée, la famille royale a dû vivre sur le navire pendant encore sept jours, la maison de l'ancien gouverneur a été réparée à la hâte et préparée pour leur réception. Conclusion de Tobolsk dans ce qu'on appelle La « Maison de la Liberté » n’était pas un fardeau pour la famille royale. L'éducation des enfants s'est poursuivie - ils ont été instruits par leur père, leur mère, Pierre Gillard et la demoiselle d'honneur Anastasia Gendrikova. Nous nous sommes promenés dans le jardin, nous sommes balancés sur des balançoires, avons scié du bois et mis en scène des pièces de théâtre à la maison. Professeur des enfants impériaux M.K. Bitner se souvient : Elle aimait et savait parler avec tout le monde, en particulier avec les gens ordinaires, les soldats. Elle avait de nombreux thèmes communs avec eux : les enfants, la nature, l'attitude envers sa famille... Le commissaire V.S. Pankratov l'aimait beaucoup, l'adorait carrément. Yakovlev l'a probablement aussi bien traitée... Les filles ont alors ri lorsqu'elles ont reçu une lettre d'elle d'Ekaterinbourg, dans laquelle elle leur écrivait probablement quelque chose sur Yakovlev : "Masha a de la chance d'être commissaires." Elle était l'âme de la famille.

Il y avait tellement de neige la veille de Noël que Pierre Gillard a proposé de construire un toboggan pour les enfants. Pendant plusieurs jours, quatre sœurs ont transporté de la neige ensemble, puis Zhiyard et Prince V.A. Dolgorouki lui versa trente seaux d'eau.

Pour Noël, deux arbres ont été disposés - un pour la famille royale, le second - dans le poste de garde pour les serviteurs et les gardes. Les prisonniers étaient autorisés à fréquenter l’église de la maison du gouverneur, et à chaque fois un couloir de sympathisants était aligné.

Pendant le service de Noël, un incident désagréable s'est produit - l'un des prêtres a proclamé « De nombreuses années à venir » à la famille impériale, ce qui a dérouté toutes les personnes présentes. L'évêque Hermogène a immédiatement envoyé le prêtre au monastère d'Abalak, mais des rumeurs persistantes se sont répandues dans toute la ville sur l'évasion imminente de la famille royale et le régime de détention des prisonniers a été renforcé.

Départ pour Ekaterinbourg

Après l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement bolchevique, les passions autour de la famille royale emprisonnée à Tobolsk ont continué à s’intensifier. Fin janvier 1918, le Conseil des commissaires du peuple décida d'ouvrir le procès de l'ancien tsar et Léon Trotsky devait être le principal accusateur. Le procès devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, et afin d'y livrer l'ancien tsar. Le commissaire V.V. Yakovlev a été envoyé à Tobolsk. Dans le livre de l'enquêteur de l'Armée blanche N.A. Sokolov a conservé de vagues allusions à la mauvaise volonté des « gardiens de la révolution » et à l'incitation au lynchage, ainsi qu'à un complot aventureux visant à emmener la famille royale en Allemagne.

Le 22 avril 1918, le commissaire Yakovlev arrive à Tobolsk. Le projet initial de faire sortir toute la famille de Tobolsk a dû être abandonné, car le 12 avril, Alexeï a été grièvement blessé et incapable de se déplacer de manière autonome.

Le 25 avril, Yakovlev a rencontré l'ancien tsar et a officiellement annoncé qu'il allait l'emmener seul. Nikolaï a tenté d'argumenter, mais Yakovlev lui a rappelé sans équivoque son statut de prisonnier et l'a menacé de violence ou de refus d'accomplir la mission qui lui était assignée, auquel cas « ils pourraient envoyer une autre personne, moins humaine, à ma place ». Ni la destination ni le motif du départ, selon le témoignage du colonel Kobylinsky, n'ont été communiqués à l'ancien tsar. Nicolas lui-même était d'avis qu'ils allaient le forcer à apposer sa signature sur le traité de paix de Brest, et il a vivement protesté contre cela. La reine décide d'accompagner son mari. On ne sait pas comment Maria les a rejoints. Des opinions ont été exprimées selon lesquelles elle l'avait fait volontairement ou, au contraire, avait été choisie par sa mère comme la plus forte physiquement des sœurs.

Le 26 avril, à 3h30 du matin, des « koshevas » sibériens – des charrettes – sont amenés au porche, et une paillasse est placée dans le second, destiné à l'impératrice. Outre son épouse et sa fille, le tsar devait être accompagné lors de ce voyage du prince Dolgorukov, du docteur Botkin, du valet Chemodurov, de la demoiselle d'honneur Demidova et du valet du tsar Ivan Sednev. Devant et derrière les équipages se trouvaient les gardes du détachement de Yakovlev avec deux mitrailleuses et huit soldats de la garnison de Tobolsk. Tioumen, où il était prévu de monter à bord du train, se trouvait à 260 verstes de Tobolsk, la route passait par l'Irtych et Tobol, où la glace allait bientôt commencer, ce qui rendait la route difficile et dans une certaine mesure dangereuse.

Le 26 avril à 21 heures, le cortège est arrivé à Tioumen. Au cours des deux derniers jours, le colonel Kobylinsky a réussi à recevoir deux télégrammes de son peuple confirmant le succès de l'expédition. Le 27 avril, Yakovlev plaça la famille dans une voiture de première classe et sépara le tsar de sa femme et de sa fille. Le lendemain, un télégramme fut envoyé à Kobylinsky avec le contenu suivant : « Nous partons sains et saufs. Le Christ est avec nous. Comment va la santé du petit ? Yakovlev." En chemin, on apprit qu'Ekaterinbourg allait arrêter de force l'ancien tsar.

Il convient de noter qu'aucun préparatif n'a été fait pour l'accueil de la famille royale à Ekaterinbourg. L'ingénieur Ipatiev a reçu l'ordre de vider la maison le 29 avril à 15 heures. La sécurité était initialement assurée par des gardes dépêchés à la hâte depuis la prison locale. Le train du tsar, arrivé pour la première fois à la gare d'Ekaterinbourg I, a été immédiatement entouré de curieux qui, de nulle part, ont appris ce qui s'était passé et, par conséquent, afin d'éviter d'éventuels incidents, ont été transférés à la gare d'Ekaterinbourg II, où deux les voitures ont été livrées. La demoiselle d'honneur Schneider, le comte Tatishchev, le prince Dolgorukov (qui a été retrouvé avec 80 000 roubles et deux revolvers lors de la perquisition) et la comtesse Gendrikova, qui accompagnait le tsar, ont été immédiatement arrêtés et emmenés à la prison locale.

Les autres ont été emmenés dans la maison d'Ipatiev et pour les personnes arrêtées, quatre pièces d'angle au deuxième étage ont été initialement attribuées, où le tsar, la tsarine et la grande-duchesse vivaient dans une chambre commune.

Maison Ipatiev

À leur arrivée, les personnes arrêtées ont été soumises à une fouille approfondie et tout a été vérifié, y compris les sacs à main de la tsarine et de la grande-duchesse, et il leur a également été ordonné de déclarer les sommes d'argent dont chacune disposait. Le régime dans la Maison à usage spécial était assez monotone - le matin il y avait du thé avec des restes de pain de la veille, au déjeuner - des plats chauds (soupe de viande, côtelettes ou rôti), de plus, le cuisinier Sednev cuisinait des pâtes, pour lequel un poêle primus lui a été fourni. Le soir, nous devions réchauffer ce qui restait du dîner. Sur ordre de l'ancien roi, les serviteurs s'asseyaient à table ensemble, car il n'y avait pas assez de couverts et ils devaient manger à tour de rôle. Le soir, Maria jouait au bezique ou au backgammon avec son père, lisait à tour de rôle à haute voix « Guerre et Paix » avec lui et se relayait avec sa mère et ses sœurs pour veiller au chevet d'Alexei malade. Nous nous sommes couchés vers 22 heures. Le valet Chemodurov (qui a ensuite témoigné auprès de N.A. Sokolov, qui a dirigé l'enquête sur l'exécution de la famille royale) et le docteur Derevenko étaient parfois autorisés à entrer dans la maison. Les femmes qui apportaient de la nourriture aux prisonniers de la cantine locale n'étaient pas autorisées à entrer et étaient obligées de la transmettre par l'intermédiaire des gardiens ; les religieuses ont également essayé de livrer de la nourriture, mais ces livraisons n'ont pas atteint les prisonniers, de peur que les « transferts » contiennent des messages secrets. À Pâques 1918, le prêtre de l'église locale fut autorisé à entrer dans la maison et des gâteaux de Pâques et des œufs colorés furent également livrés. La marche était autorisée dans une petite cour, entourée de tous côtés par une double clôture, et pendant les promenades, tout le monde devait rester ensemble, et la sécurité dans le jardin était considérablement renforcée.

Selon les souvenirs des proches survivants, les soldats de l’Armée rouge qui gardaient la maison d’Ipatiev faisaient parfois preuve de manque de tact et d’impolitesse envers les prisonniers.

Le 23 mai, à 2 heures du matin, le reste des enfants fut amené chez Ipatiev, après quoi une chambre séparée fut réservée aux quatre grandes-duchesses, et l'héritier prit la place de Maria dans la chambre des parents.

Exécution