Régime de température des eaux MO. Le régime de température des eaux MO est déterminé par le bilan thermique. L'océan reçoit de la chaleur du rayonnement solaire total. de la condensation d'humidité à la surface de l'eau, de la formation de glace et des processus chimiques et biologiques qui se produisent avec le dégagement de chaleur ; l'océan reçoit de la chaleur apportée par les précipitations et les eaux fluviales ; la température des couches profondes est affectée par la chaleur de la Terre (en témoignent les températures élevées allant jusqu'à 260 0 C dans les dépressions de la mer Rouge - l'eau ici est une saumure chaude avec une salinité de 270 0 / 00). La chaleur est perdue en raison du rayonnement efficace de la surface de l'eau, de l'évaporation de l'eau, de la fonte des glaces, des échanges turbulents avec l'atmosphère, du réchauffement de l'eau froide des rivières et des courants. Le rayonnement solaire entrant et la consommation de chaleur pour l'évaporation sont d'une importance décisive dans le bilan thermique.

La température annuelle moyenne de la région de Moscou est de 17,4 0 C, la température annuelle moyenne de l'eau la plus élevée a été notée pour l'océan Pacifique (19,1 0 C), la plus basse - pour l'océan Arctique (0,75 0 C). La distribution de la chaleur dans l’eau des océans se produit par convection et par mélange résultant des vagues et des courants. La température de l'eau diminue avec la profondeur. À une certaine profondeur dans la colonne d'eau, une forte diminution de la température est observée; ici se détache une couche de saut de température - thermocline En fonction des changements de température de l'eau avec la profondeur, on distingue plusieurs types de répartition de la température.

DANS type équatorial la température de l'eau diminue rapidement de 26,65 0 C en surface à 10,74 0 C à une profondeur de 300 m. La thermocline est observée à une profondeur de 200 à 300 m. De plus, jusqu'à une profondeur de 1000 m, la température de l'eau diminue lentement , et la profondeur reste presque constante.

DANS type tropical la température de l'eau chute fortement de 26,06 0 C à 13,60 0 C à une profondeur de 300 m, puis la température de l'eau évolue plus doucement.

DANS type subtropical la température de l'eau diminue de 20,3 0 C en surface à 13,1 0 C à une profondeur de 300 m. Dans le type subpolaire, la température diminue de 8,22 0 C en surface à 5,20 0 C à une profondeur de 150 m. Le type se caractérise par une diminution de la température de l'eau jusqu'à une profondeur de 100 m, puis la température commence à monter jusqu'à 1,8 0 C à une profondeur de 400 m en raison de l'afflux des eaux chaudes de l'Atlantique. À une profondeur de 1 000 m, la température de l'eau est de 1,55 0 C. Dans la couche allant de la surface à une profondeur de 1 000 m, un changement zonal de la température et de la salinité de l'eau est observé, les caractéristiques de l'eau plus profonde restent presque constantes.

Propriétés physicochimiques des eaux MO. Retour au début du 19ème siècle. Il a été remarqué que la quantité de sels dissous dans les eaux océaniques peut varier considérablement, mais la composition en sel et le rapport des différents sels dans les eaux océaniques sont les mêmes. Ce modèle est formulé comme une propriété de constance de la composition saline des eaux marines. Pour 1 kg d'eau de mer il y a 19,35 g de chlore, 2,70 g de sulfates, 0,14 g de bicarbonates, 10,76 g de sodium, 1,30 g de magnésium, 0,41 g de calcium. Le rapport quantitatif entre les principaux sels de l'eau MO reste constant. Salinité totale déterminé par la quantité de chlore dans l'eau (la formule a été obtenue par M. Knudsen en 1902) :

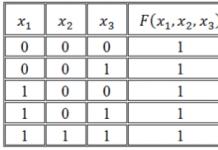

S = 0,030 + 1,805 Cl

Les eaux des océans et des mers appartiennent à la classe des chlorures et au groupe du sodium, en cela elles diffèrent fortement des eaux fluviales. Seulement huit ions représentent plus de 99,9 % de la masse totale de sels présents dans l’eau de mer. Les 0,1 % restants représentent tous les autres éléments du tableau DI. Mendeleïev.

La répartition de la salinité dans les masses d'eau est zonale et dépend du rapport précipitations, afflux d'eau fluviale et évaporation. De plus, la salinité de l'eau est influencée par la circulation de l'eau, l'activité des organismes et d'autres raisons. A l'équateur, il y a une salinité de l'eau réduite (34-33 0/00), en raison d'une forte augmentation des précipitations, du débit des rivières équatoriales à plein débit et d'une évaporation légèrement réduite en raison d'une humidité élevée. Sous les latitudes tropicales, la salinité de l'eau la plus élevée est observée (jusqu'à 36,5 0/00), associée à une évaporation élevée et à de faibles quantités de précipitations aux maxima de pression barique. Aux latitudes tempérées et polaires, la salinité de l'eau est réduite (33-33,5 0/00), ce qui s'explique par une augmentation des précipitations, du ruissellement des rivières et de la fonte des glaces marines.

La répartition latitudinale de la salinité est perturbée par les courants, les rivières et les glaces. Les courants océaniques chauds transportent des eaux plus salées vers les hautes latitudes, tandis que les courants froids transportent des eaux moins salées vers les basses latitudes. Les rivières dessalent les zones estuariennes des océans et des mers. L'influence des fleuves Amazone est très grande (l'influence du dessalement de l'Amazonie se fait sentir à une distance de 1000 km de l'embouchure), du Congo, du Niger, etc. La glace a un effet saisonnier sur la salinité des eaux : en hiver, quand la glace se forme, la salinité de l'eau augmente, en été, lorsque la glace fond, elle diminue.

La salinité des eaux profondes de la région de Moscou est uniforme et s'élève généralement à 34,7-35,0 0/00. La salinité des eaux de fond est plus variée et dépend de l'activité volcanique au fond des océans, de la libération des eaux hydrothermales et de la décomposition des organismes. La nature des changements dans la salinité des eaux océaniques avec la profondeur est différente selon les latitudes. Il existe cinq principaux types de changements de salinité avec la profondeur.

DANS latitudes équatoriales la salinité augmente progressivement avec la profondeur et atteint sa valeur maximale à une profondeur de 100 m. A cette profondeur, les eaux plus salées et plus denses des latitudes tropicales des océans se rapprochent de l'équateur. Jusqu'à une profondeur de 1 000 m, la salinité augmente très lentement jusqu'à 34,62 0/00, la salinité plus profonde reste pratiquement inchangée.

DANS latitudes tropicales la salinité augmente légèrement jusqu'à une profondeur de 100 m, puis diminue progressivement jusqu'à une profondeur de 800 M. A cette profondeur, la salinité la plus basse est observée sous les latitudes tropicales (34,58 0/00). Évidemment, les eaux moins salées mais plus froides des hautes latitudes se répandent ici. À partir d'une profondeur de 800 m, elle augmente légèrement.

DANS latitudes subtropicales la salinité diminue rapidement jusqu'à une profondeur de 1000 m (34,48 0/00), puis devient presque constante. A une profondeur de 3000 m il est 34,71 0/00.

DANS latitudes subpolaires la salinité augmente lentement avec la profondeur de 33,94 à 34,71 0/00, en latitudes polaires La salinité augmente de manière plus significative avec la profondeur - de 33,48 à 34,70 0/00.

La salinité des mers est très différente de la salinité de la mer. La salinité de l'eau des mers Baltique (10-12 0/00), Noire (16-18 0/00), Azov (10-12 0/00), Blanche (24-30 0/00) est due à la influence dessalante des eaux fluviales et des précipitations atmosphériques. La salinité de l'eau de la mer Rouge (40-42 0/00) s'explique par de faibles précipitations et une forte évaporation.

La salinité moyenne des eaux de l'océan Atlantique est de 35,4 ; Calme – 34,9 ; Indien - 34,8 ; Océan Arctique – 29-32 0/00.

Densité– le rapport entre la masse d'une substance et son volume (kg/m3). La densité de l'eau dépend de la teneur en sel, de la température et de la profondeur à laquelle se trouve l'eau. À mesure que la salinité de l’eau augmente, la densité augmente. La densité de l’eau augmente avec la diminution de la température, avec l’augmentation de l’évaporation (à mesure que la salinité de l’eau augmente) et avec la formation de glace. La densité augmente avec la profondeur, quoique très légèrement en raison du faible coefficient de compressibilité de l'eau.

La densité de l'eau varie zonale de l'équateur aux pôles. À l'équateur, la densité de l'eau est faible - 1022-1023, en raison de la faible salinité et des températures élevées de l'eau. Vers les latitudes tropicales, la densité de l'eau augmente jusqu'à 1024-1025 en raison d'une augmentation de la salinité de l'eau due à une évaporation accrue. Aux latitudes tempérées, la densité de l'eau est moyenne, aux latitudes polaires elle augmente jusqu'à 1026-1027 en raison d'une diminution de la température.

La capacité de l’eau à dissoudre les gaz dépend de la température, de la salinité et de la pression hydrostatique. Plus la température et la salinité de l’eau sont élevées, moins les gaz peuvent s’y dissoudre.

Divers gaz sont dissous dans l'eau des océans : oxygène, dioxyde de carbone, ammoniac, sulfure d'hydrogène, etc. Les gaz pénètrent dans l'eau depuis l'atmosphère en raison du ruissellement des rivières, des processus biologiques et des éruptions volcaniques sous-marines. L'oxygène est de la plus haute importance pour la vie dans l'océan. Il participe aux échanges gazeux planétaires entre l’océan et l’atmosphère. 5 x 10 10 tonnes d'oxygène sont produites chaque année dans la couche active de l'océan. L'oxygène provient de l'atmosphère et est libéré lors de la photosynthèse des plantes aquatiques, dépensé pour la respiration et l'oxydation.

Le dioxyde de carbone se trouve dans l’eau principalement à l’état lié, sous forme de composés de dioxyde de carbone. Il est libéré lors de la respiration des organismes, lors de la décomposition de la matière organique, et est utilisé pour la construction des squelettes par les coraux.

L'azote est toujours présent dans l'eau des océans, mais sa teneur par rapport aux autres gaz est moindre que dans l'atmosphère. Dans certaines mers, le sulfure d'hydrogène peut s'accumuler dans les profondeurs, en raison de l'activité des bactéries dans un environnement sans oxygène. Une pollution par le sulfure d'hydrogène a été constatée dans la mer Noire ; sa teneur a atteint 6,5 cm 3 /l ; les organismes ne vivent pas dans un tel environnement.

Clarté de l'eau dépend de la diffusion et de l'absorption du rayonnement solaire, de la quantité de particules minérales et de plancton. La transparence la plus élevée est observée en haute mer aux latitudes tropicales et est égale à 60 M. La transparence de l'eau diminue dans les eaux peu profondes près des embouchures des rivières. La transparence de l'eau diminue particulièrement fortement après une tempête (jusqu'à 1 m en eau peu profonde). La moindre transparence est observée dans l'océan pendant la période de reproduction active du plancton. La profondeur de pénétration de la lumière solaire dans l'océan et, par conséquent, la répartition des plantes photosynthétiques dépendent de la transparence de l'eau. Les organismes capables d’absorber l’énergie solaire vivent jusqu’à 100 m de profondeur.

L'épaisseur de l'eau claire a une couleur bleue ou bleu foncé, une grande quantité de plancton conduit à l'apparition d'une teinte verdâtre et près des rivières l'eau peut être brune.

Océan mondial- la partie principale de l'hydrosphère, une coquille d'eau continue mais non continue de la Terre, entourant les continents et les îles, et caractérisée par une composition saline commune. Les océans du monde couvrent près de 70 % de la surface de la Terre.

Informations générales physiques et géographiques :

· Température moyenne : 5 °C ;

· Pression moyenne : 20 MPa ;

· Densité moyenne : 1,024 g/cm³ ;

· Profondeur moyenne : 3711 m [ source non précisée 339 jours] ;

· Poids total : 1,4·10 21 kg ;

· Volume total : 1 370 millions de km³ ;

· pH : 8,1 ± 0,2.

Le point le plus profond de l'océan est la fosse des Mariannes, située dans l'océan Pacifique, près des îles Mariannes du Nord. Sa profondeur maximale est de 11 022 m.

Propriétés physiques

La densité de l'eau de mer varie de 1 020 à 1 030 kg/m³ et dépend de la température et de la salinité. Lorsque la salinité dépasse 24‰, la température de densité maximale devient inférieure au point de congélation - lors du refroidissement, l'eau de mer se contracte toujours et sa densité augmente.

La vitesse du son dans l'eau de mer est d'environ 1 500 m/s.

Comme vous le savez, l’unité internationale de mesure de la masse est le kilogramme. L'étalon du kilogramme de platine est conservé à la Chambre des poids et mesures à Paris, et des doubles très précis sont disponibles dans des institutions similaires dans de nombreux pays. Mais pourquoi le kilogramme (et non la livre, l’once ou la bobine) est-il désormais accepté dans le monde entier comme unité de mesure de masse ? Le fait est que toutes les autres unités étaient arbitraires et que le kilogramme a son équivalent naturel : c'est la masse d'un décimètre cube d'eau à 4 degrés Celsius.

Il faut absolument prendre en compte la température, car à mesure qu'elle change, la densité de l'eau change également. Existe-t-il des eaux adaptées à l'établissement d'un étalon de masse ? Les manuels scolaires n'en disent généralement rien, car dans ce cas le mot « eau » ne désigne pas le liquide qui s'écoule d'un robinet, mais une substance chimiquement pure : de l'eau ayant subi un traitement spécial ou synthétisée à partir d'hydrogène et d'oxygène et ne contenant pas d'eau. pas d'impuretés.

L'eau de mer, qui est une solution complexe, ne répond pas du tout à ces exigences : ses propriétés physiques, y compris sa densité, diffèrent considérablement des propriétés de l'eau chimiquement pure. En moyenne, la densité de l'eau de mer est de 1,025 grammes par centimètre cube. Par conséquent, un litre est 25 grammes plus lourd que l’eau douce. Mais la densité de l'eau n'est pas la même dans tout l'océan mondial : elle varie quelque peu en fonction de la salinité et de la température. Plus la salinité est élevée, plus la densité est grande. La dépendance de la densité à la température est inverse : plus l'eau est chaude, moins elle est dense. Ainsi, la densité d'eau de mer la plus faible - 1,022 grammes par centimètre cube - a été notée dans les couches superficielles de la zone équatoriale de l'océan Pacifique, et la plus élevée - 1,028 grammes par centimètre cube - près du fond océanique.

Même un léger changement dans la densité de l'eau de mer entraîne des conséquences très importantes. Ainsi, à mesure que les couches supérieures de l’océan se refroidissent, l’eau devient plus dense et coule. Des eaux profondes moins denses se précipitent vers lui. Des courants verticaux apparaissent. En combinaison avec les courants horizontaux, ils donnent à l'océan mondial l'apparence d'un gâteau en couches, dont chaque couche est caractérisée par ses propres indicateurs particuliers de densité, de salinité et de température. Grâce aux courants verticaux, l'eau de l'océan se mélange dans une certaine mesure, les eaux de surface oxygénées pénètrent dans les profondeurs et des masses d'eau de fond riches en sels biogènes s'élèvent des couches inférieures.

Le truisme selon lequel l’eau gèle à 0 degré ne s’applique pas à l’eau de mer. Grâce aux sels dissous, il reste liquide même à des températures négatives. Ce n’est que lorsqu’il est refroidi en dessous de moins 1,9 degrés Celsius qu’il commence à se transformer en un état solide. Certes, cela ne s'applique qu'aux eaux ayant une salinité océanique normale. Si ce n'est pas 35 grammes de sel par kilogramme qui y sont dissous, mais moins, il commencera à geler à une température plus élevée. Ainsi, la mer d'Azov, dont la salinité est de 12 ppm, gèle à 0,6 degré sous zéro, et la mer Blanche (sa salinité est de 25 ppm) gèle à 1,4 degré sous zéro.

Lorsque l’état d’agrégation de l’eau douce change, sa composition ne change pas. La situation est complètement différente avec l’eau de mer. Le gel de la mer commence par la formation de fins cristaux de glace en forme d’aiguilles, totalement dépourvus de sel. Si à ce moment vous récupérez ces aiguilles avec un filet de gaze et les faites fondre, vous obtiendrez de l'eau fraîche complètement propre. Naturellement, aux premiers stades de la formation de la glace, la salinité des couches supérieures d'eau augmente quelque peu en raison de l'entrée dans ces couches des portions de sel qui ne sont pas entrées dans les aiguilles de glace cristallines. Ce n’est qu’à ce moment-là, lorsque les morceaux de ces cristaux commencent à geler, que la glace devient également salée, mais sa salinité reste inférieure à celle de l’eau de mer environnante. À mesure que la glace fond, les couches d’eau adjacentes deviennent un peu plus fraîches.

La propagation des ondes lumineuses et sonores dans l’eau de mer présente également ses propres caractéristiques. Il y a encore 20 à 25 ans, la plupart des gens pouvaient juger de l'apparence du monde sous-marin uniquement en l'observant à travers la surface de l'eau. Mais depuis que les lunettes et masques sous-marins sont devenus à la mode partout, chacun peut découvrir personnellement les beautés du royaume de Neptune. Dans le même temps, un détail très important est devenu évident : dans le masque, le monde sous-marin de la rivière n'est pas très clairement visible, mais dans la mer, la visibilité est excellente. Cela n’a rien d’étonnant : l’eau de mer est bien plus claire que l’eau de la plupart des plans d’eau douce.

La transparence la plus élevée est observée dans la partie centrale de l'océan Atlantique, où le cercle de métal blanc de référence d'un diamètre de 30 centimètres - le « disque Secchi » - est visible à travers la surface de l'eau à plus de 65 mètres de profondeur. La transparence des eaux des océans Pacifique et Indien est un peu moindre et est respectivement de 60 et 50 mètres. Plus on se rapproche du rivage, plus l'eau de mer contient de particules en suspension et de minuscules organismes planctoniques, de sorte que la transparence y est plus faible qu'en haute mer.

En mer Méditerranée, le « disque de Secchi » n'est plus visible à une profondeur de 30 mètres, en mer Noire - à une profondeur de 20 mètres et dans la mer Baltique - même à 13 mètres. Dans la plupart des plans d'eau douce, la transparence de l'eau ne dépasse pas 10 mètres ; dans les rivières, elle est généralement bien inférieure, parfois seulement 0,5 à 1 mètre. Seulement au Baïkal, célèbre pour la pureté de son eau, sa transparence est de 30 à 40 mètres.

Comparé à l’atmosphère, le milieu aquatique transmet moins bien la lumière car il l’absorbe et la diffuse plus fortement. Lorsque le soleil est au zénith (cela n'est possible que sous les tropiques), la quasi-totalité de son flux lumineux pénètre dans l'eau ; les rayons obliques du matin ou de midi sont largement réfléchis par la surface de l'eau. Par conséquent, le crépuscule arrive plus tôt sous l’eau que sur terre ; Les jours y sont plus courts et les nuits plus longues.

Même dans les eaux claires des parties ouvertes de l’océan, la luminosité de la lumière diminue avec la profondeur d’environ dix fois tous les 50 mètres. Une personne effectuant une plongée sous-marine à moins de 400 mètres ne discerne aucune trace de lumière du jour derrière la vitre du hublot de l'appareil. Certes, une plaque photographique sensible après une heure d'exposition à une profondeur de 1 000 mètres s'assombrit lorsqu'elle est développée, mais à une profondeur de 1 700 mètres, elle n'est pas du tout exposée.

La transparence de l'eau de mer varie selon les différentes parties du spectre visible : les ondes lumineuses plus courtes (partie violette du spectre) la traversent plus facilement et plus loin que les ondes lumineuses plus longues (partie rouge du spectre). Les rayons rouges sont d'abord absorbés dans la mer, donc à plus d'un mètre de profondeur, les objets rouges ne semblent plus aussi brillants que dans l'air. Les rayons bleus et violets pénètrent beaucoup plus loin, ils donnent aux paysages sous-marins une palette de couleurs unique, pour laquelle la partie des fonds marins éclairée pendant la journée a reçu le nom figuré de « continent bleu ».

En profondeur, la couleur des objets les plus ordinaires et les plus connus change au point de devenir méconnaissable. Jacques Cousteau raconte : « Nous avons emporté avec nous des tableaux avec des carrés rouge vif, bleu, jaune, vert, violet et orange, ainsi qu'une échelle de gris allant du blanc au noir, et photographiés à différentes profondeurs jusqu'à la zone crépusculaire. À une profondeur de cinq mètres, la couleur rouge semblait rose, et au douzième mètre elle était complètement noire. Dans le même temps, la couleur orange a disparu. À une profondeur de 35 mètres, la couleur jaune a commencé à virer au vert et une monochromie presque complète règne ici.

Un jour, nous chassions en mer sous les rochers isolés de La Cassadagne. Après avoir plongé à 35 mètres, Dumas a abattu un chinchard géant. Le harpon a traversé le corps derrière la tête, mais n'a pas touché la colonne vertébrale. Le poisson harponné résista désespérément. Dumas commença à se rapprocher de plus en plus du chinchard le long du câble. Finalement, il s'approcha, saisit un poignard et l'enfonça en plein cœur du poisson. Le sang jaillit dans une puissante fontaine.

Mais le sang était vert ! Abasourdi par ce spectacle, j'ai nagé et j'ai regardé le ruisseau. Elle était de couleur émeraude. Dumas et moi nous regardâmes avec étonnement. Nous avons nagé plus d'une fois parmi des chinchards géants, mais nous n'avons jamais soupçonné qu'ils avaient du sang vert. Secouant le harpon avec son étonnant trophée, Dumas se dirigea vers la surface. À quinze mètres de profondeur, le sang est devenu brun. Six mètres, c'est déjà rose, et à la surface il s'étend comme un ruisseau écarlate.

La couleur de la mer dépend précisément du fait qu’une partie des rayons est absorbée par l’eau de mer. Plus l’eau est pure et transparente, plus la couleur est bleue. Lorsque l’on se retrouve pour la première fois en pleine mer, il est difficile de croire que l’eau n’y est pas teintée. Plus près des continents, la couleur de l'eau devient verte en raison du mélange de particules en suspension ; près du rivage elle peut être jaunâtre. D’une manière générale, l’eau pure a une capacité extrêmement faible à diffuser complètement la lumière par rapport aux autres liquides. Cela est dû au fait que la diffusion dans tout milieu optique pur se produit en raison de l'inhomogénéité de sa densité. L’eau, contrairement à de nombreux autres liquides, est très incompressible et sa densité est donc presque uniforme. Apparemment, la diffusion de la lumière observée dans l'eau de mer propre et dans l'eau des lacs de montagne propres est associée à la présence de minuscules bulles d'air.

Lorsqu'elle est réfléchie par la surface de la mer, la composition spectrale de la lumière ne change pas. Et comme la source de lumière est généralement le ciel, sa couleur donne de la couleur à l’eau de mer. Plus le ciel est clair, moins il contient de nuages et d'aérosols (fumée et poussière), plus il est bleu et plus le fond de la surface de la mer doit être bleu, car le fond reflète une bien plus grande partie de la lumière que le premier plan. En pratique, on peut considérer que le tir lointain dans ce sens commence lorsque la ligne de visée fait un angle inférieur à 10 degrés avec la surface de la mer ; pour une personne debout à bord d'un navire d'une hauteur d'environ 4 mètres, cette zone commence à environ 20-30 mètres.

L'eau est un bon conducteur du son. Jusqu'à ce que l'homme entre dans le domaine de Neptune, celui-ci lui semblait silencieux. Le poète V. Joukovski a imaginé ainsi le silence du monde sous-marin : « Tout s'est endormi pour entendre dans cet abîme sourd. » Mais ni lui ni F. Schiller, dont la ballade « Le Plongeur » a été traduite par V. Joukovski sous le nouveau titre « Coupe », n'avaient jamais été sous l'eau. Ils n'exprimaient sous forme poétique que l'opinion générale alors dominante sur le silence complet régnant dans les profondeurs de la mer. En effet, l'oreille humaine, adaptée au milieu aérien, ne perçoit pas les sons émanant de l'eau, mais une fois que vous utiliserez les appareils auditifs les plus simples, le monde sous-marin sera rempli d'une grande variété de sons.

Durant la Première Guerre mondiale, les sous-marins allemands pillaient en toute impunité toutes les mers et tous les océans, ce que les navires de guerre alliés ne pouvaient pas détecter. Mais ils ont réussi à fabriquer et à lancer des hydrophones dans l'eau. Sur les navires militaires qui en étaient équipés - des chasseurs de sous-marins - des opérateurs formés avec des écouteurs - des «auditeurs» - ont commencé à reconnaître le bruit des hélices des sous-marins allemands parmi des milliers de sons. Au début, cependant, ce n'était pas seulement le passage d'une baleine, mais même un banc de harengs, qui servait souvent de motif d'alarme militaire.

Le monde sous-marin s’est avéré loin d’être silencieux. La zoologiste N. Tarasova, grande connaisseuse d'animaux marins, décrit ainsi la symphonie sous-marine près de Sébastopol : « …Le cliquetis incessant d'innombrables crustacés alphées, dans lequel de temps en temps les « gémissements » des courbines ou le rythmique le grondement des coqs de Guinée, ou encore les aboiements « grincements de dents » font irruption. chinchards, remplissez l’eau de sons divers et forts.

Le son se propage dans l’air à une vitesse constante de 340 mètres par seconde. Dans l'eau, il parvient à parcourir une distance 4,5 fois plus grande dans le même temps. Mais cette vitesse n’est pas constante et dépend de la température, de la salinité et de la pression de l’eau, c’est-à-dire in fine de sa densité. Dans une eau avec une salinité océanique normale à zéro degré près de la surface, la vitesse du son est de 1 440 mètres par seconde. A une profondeur de 10 kilomètres, dans les mêmes autres conditions, sa vitesse augmente jusqu'à 1630 mètres par seconde. Dans les eaux de surface de l'océan tropical chauffées à 30 degrés, la vitesse du son augmente jusqu'à 1 543 mètres par seconde.

Les ultrasons, c'est-à-dire les ondes acoustiques d'une fréquence supérieure à 16 000 vibrations par seconde, qui ne sont plus perçues par l'oreille humaine, sont absorbées par le milieu aquatique beaucoup plus fortement que les sons à basse fréquence, mais elles peuvent être dirigées sous forme de un faisceau étroit. Cette caractéristique des vibrations ultrasoniques est utilisée dans un échosondeur, à l'aide duquel la profondeur est mesurée avec précision et rapidité. À partir d'un capteur à ultrasons spécial placé sur le navire, un signal ultrasonique est envoyé verticalement vers le bas à de courts intervalles. Après avoir été réfléchi par le bas, il revient et est capturé par un équipement de réception sensible.

Connaissant la vitesse des ultrasons et déterminant le temps entre l'envoi et le retour du signal, vous pouvez facilement calculer la distance entre la surface et le fond. Dans les instruments modernes, la profondeur est enregistrée automatiquement et un enregistreur sur une bande de papier trace une courbe correspondant au profil du fond marin. Étant donné que la vitesse des ultrasons, ainsi que les sons audibles, dépendent de la salinité, de la température et de la pression de l'eau, des corrections doivent être apportées aux données de l'échosondeur.

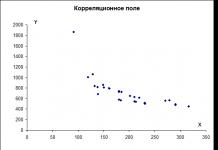

Les marins utilisant un échosondeur ont remarqué depuis longtemps que tous les obstacles situés entre la surface de la mer et son fond sont également enregistrés sur la bande de l'appareil. Il s'est avéré possible, en modifiant légèrement l'échosondeur, de l'utiliser pour rechercher des concentrations de poissons commerciaux. Un spécialiste bien formé, en fonction de la nature de la courbe sur le ruban, peut non seulement déterminer l'emplacement et la taille du banc, mais également indiquer à quelle espèce appartiennent les poissons qui le composent.

Salinité.

L'eau des océans est composée en poids de 96,5 % d'eau pure et de 3,5 % de minéraux, gaz, oligo-éléments, colloïdes et matières en suspension dissous d'origine organique et inorganique. La composition de l'eau de mer comprend tous les éléments chimiques connus. L'eau de mer contient le plus de sodium, c'est-à-dire du sel de table NaCl (27,2 g pour 1 litre), donc l'eau de mer a un goût salé. Viennent ensuite les sels de magnésium - MgCl (3,8 g pour 1 l) et MgSO 4 (1,7 g pour 1 l), qui donnent à l'eau un goût amer. Tous les autres éléments, y compris les éléments biogéniques (phosphore, azote, etc.) et les microéléments, représentent moins de 1 %, c'est-à-dire que leur teneur est négligeable. La quantité totale de sels dans l'océan atteint 50 10 16 tonnes. Une fois déposés, ces ...

les sels peuvent recouvrir le fond de l'océan d'une couche d'environ 60 m, la Terre entière d'une couche de 45 m et la terre d'une couche de 153 m. Une caractéristique étonnante de l'eau océanique est la constance de la composition du sel. La solution peut avoir des concentrations différentes dans différentes parties de l'océan, mais le rapport des principaux sels reste inchangé.

La salinité moyenne de l'océan mondial est de 35‰. L'océan Atlantique a la salinité moyenne la plus élevée – 35,4‰, l'océan Arctique a la plus basse – 32‰. Les écarts par rapport à la salinité moyenne dans les deux sens sont principalement causés par des changements dans l'équilibre entre les entrées et les sorties d'eau douce. Les précipitations atmosphériques tombant à la surface de l'océan, le ruissellement des terres et la fonte des glaces provoquent une diminution de la salinité ; l’évaporation et la formation de glace – au contraire, l’augmenter. Étant donné que les changements de salinité sont principalement associés à l'entrée et à la sortie d'eau douce, ils ne sont perceptibles que dans la couche superficielle, qui reçoit directement les précipitations et évapore l'eau, et dans certaines couches situées en dessous (jusqu'à une profondeur de 1 500 m), déterminées par la profondeur du mélange. La salinité plus profonde des eaux de l'océan mondial reste inchangée (34,7 – 34,9 ‰).

La salinité de l'eau de mer est étroitement liée à sa densité. Densité de l'eau des océans– le rapport de la masse d'une unité de son volume à une température donnée à la masse d'eau pure du même volume à une température de + 4°C. La densité de l'eau océanique augmente toujours avec l'augmentation de la salinité, car la teneur en substances ayant une densité supérieure à celle de l'eau augmente. L'augmentation de la densité des couches d'eau de surface est facilitée par le refroidissement, l'évaporation et la formation de glace. Le chauffage, ainsi que le mélange de l'eau salée avec de l'eau de précipitation ou de l'eau de fonte, provoquent une diminution de la densité. A la surface de l'océan, on observe une variation de densité allant de 0,9960 à 1,083. En haute mer, la densité est généralement déterminée par la température et augmente donc généralement de l'équateur vers les pôles. Avec la profondeur, la densité de l’eau dans l’Océan augmente.

Gaz dans l'eau des océans. Les gaz pénètrent dans l'eau depuis l'atmosphère, sont libérés lors de processus chimiques et biologiques, sont apportés par les rivières et sont libérés lors d'éruptions sous-marines. La redistribution des gaz se produit par mélange. La capacité de l’eau océanique à dissoudre les gaz dépend de sa température, de sa salinité et de sa pression hydrostatique. Plus la température et la salinité de l’eau sont élevées, moins les gaz peuvent s’y dissoudre. Dissous dans l'eau sont principalement l'azote (63 %), l'oxygène (35 %) et le dioxyde de carbone, ainsi que le sulfure d'hydrogène, l'ammoniac, le méthane, etc.

Le dioxyde de carbone, comme l'oxygène, se dissout mieux dans l'eau froide. Ainsi, lorsque la température augmente, l’eau la libère dans l’atmosphère et lorsqu’elle diminue, elle l’absorbe. Pendant la journée, en raison de la consommation accrue de dioxyde de carbone par les plantes, sa teneur en eau diminue ; la nuit, au contraire, elle augmente. Aux hautes latitudes, l’océan absorbe le dioxyde de carbone, aux basses latitudes, il le rejette dans l’atmosphère. L'échange de gaz entre l'océan et l'atmosphère est un processus continu.

Pression. Pour chaque centimètre carré de la surface de l'océan, l'atmosphère exerce une pression d'environ 1 kg (une atmosphère). La même pression sur la même zone est exercée par une colonne d'eau de seulement 10,06 m de hauteur. Ainsi, on peut supposer que pour 10 m de profondeur, la pression augmente de 1 atm. Tous les processus se produisant à de grandes profondeurs se déroulent sous une forte pression, mais cela n'empêche pas le développement de la vie dans les profondeurs de l'océan.

Transparence. L'énergie rayonnante du Soleil, pénétrant dans la colonne d'eau, est dissipée et absorbée. Le degré de dissipation et d'absorption de l'énergie solaire dépend de la quantité de particules en suspension contenues dans l'eau. La moindre transparence est observée au large des côtes dans les eaux peu profondes, en raison d'une augmentation de la quantité de matières en suspension amenées par les rivières et de l'agitation des sols par les vagues. La transparence de l'eau diminue considérablement pendant la période de développement massif du plancton et lors de la fonte des glaces (la glace contient toujours des impuretés ; de plus, la masse de bulles d'air contenues dans la glace passe dans l'eau). La transparence de l'eau augmente là où les eaux profondes remontent à la surface.

La transparence est exprimée en nombre de mètres, c'est-à-dire la profondeur à laquelle un disque blanc d'un diamètre de 30 cm est encore visible. La plus grande transparence (67 m) a été observée dans l'océan Pacifique central, en mer Méditerranée - 60 m, dans l'océan Indien - 50 m, au nord dans la mer il est 23 m, dans la mer Baltique - 13 m, dans la mer Blanche - 9 m, dans la mer d'Azov - 3 m.

La couleur de l'eau des océans et des mers. En raison de l'absorption et de la diffusion collectives de la lumière, l'épaisseur de l'eau claire de l'océan prend une couleur bleue ou bleue. La présence de plancton et de matières inorganiques en suspension affecte la couleur de l'eau et elle acquiert une teinte verdâtre. De grandes quantités d'impuretés organiques rendent l'eau vert jaunâtre ; près des embouchures des rivières, elle peut même être brune.

Aux latitudes équatoriales et tropicales, la couleur dominante de l'eau des océans est le bleu foncé et même le bleu. Cette couleur est celle de l'eau, par exemple, dans le golfe du Bengale, la mer d'Oman, la partie sud de la mer de Chine et la mer Rouge. Eau bleue de la Méditerranée et de la mer Noire. Sous les latitudes tempérées, l'eau est verdâtre à de nombreux endroits (surtout près des côtes) ; elle devient sensiblement plus verte dans les zones de fonte des glaces. Aux latitudes polaires, la couleur verdâtre prédomine.

Lueur de la mer. La lueur de l’eau de mer est créée par des organismes émettant une lumière « vivante ». Ces organismes comprennent principalement des bactéries lumineuses. Dans les eaux côtières dessalées, où ces bactéries sont principalement répandues, la lueur de la mer est observée sous la forme d'une lumière encore laiteuse. La lueur est également causée par de petits et minuscules protozoaires, dont le plus célèbre est la veilleuse (Noctiluca). Certains organismes de plus grande taille (grosses méduses, bryozoaires, poissons, annélides, etc.) se distinguent également par leur capacité à produire de la lumière. La lueur des mers est un phénomène répandu dans tous les océans du monde. On l'observe uniquement dans l'eau de mer et jamais en eau douce.

Floraison marine représente le développement rapide du zoo et du phytoplancton dans les couches superficielles de la mer. Les accumulations massives de ces organismes provoquent des changements dans la couleur de la surface de la mer sous la forme de rayures et de taches jaunes, roses, laiteuses, vertes, rouges, brunes et autres.

Conductivité sonore Il y a 5 fois plus d’eau dans les océans que d’air. Dans l'air, une onde sonore se déplace à une vitesse de 332 m/s, dans l'eau douce - 435 m/s, dans l'eau océanique - 1 500 m/s. La propagation du son dans l'eau de mer dépend de la température, de la salinité, de la pression, de la teneur en gaz ainsi que des impuretés en suspension d'origine organique et inorganique.

Température de l'eau de l'océan mondial. La principale source de chaleur reçue par la surface de l'océan mondial est le rayonnement solaire direct et diffus. Les eaux des rivières peuvent servir de source de chaleur supplémentaire. Une partie du rayonnement solaire incident est réfléchie par la surface de l’eau, tandis qu’une autre partie est émise dans l’atmosphère et l’espace interplanétaire. La mer perd une grande quantité de chaleur par évaporation. Les continents, les vents dominants et surtout les courants jouent un rôle majeur dans la répartition et le changement de température des eaux océaniques.

Les eaux de mer, entrant en contact avec l'atmosphère, échangent de la chaleur avec elle. Si l’eau est plus chaude que l’air, la chaleur est transférée à l’atmosphère, mais si l’eau est plus froide, elle reçoit un peu de chaleur grâce au processus d’échange thermique.

La chaleur provenant du Soleil est absorbée par une fine couche superficielle et va chauffer l'eau, mais en raison de la faible conductivité thermique de l'eau, elle n'est presque pas transférée en profondeur. La pénétration de la chaleur de la surface vers les couches sous-jacentes se produit principalement par mélange vertical, ainsi que par advection de chaleur par des courants profonds. En raison du mélange vertical en été, les eaux plus froides remontent à la surface et abaissent la température des couches superficielles, tandis que les eaux profondes se réchauffent. En hiver, lorsque les eaux de surface se refroidissent, un afflux d'eaux plus chaudes se produit depuis les profondeurs dans le processus d'échange vertical, retardant ainsi le début de la formation de glace.

La température annuelle moyenne à la surface de l'Océan est de + 17,4°C, tandis que la température annuelle moyenne de l'air est de +14°C. La surface de l'océan Pacifique présente la température moyenne la plus élevée, la plupart étant située dans les basses latitudes (+ 19,1°C), indiennes (+ 17,1°C) et atlantiques (+ 16,9°C). Des changements de température significatifs ne se produisent que dans les couches supérieures de l'eau océanique d'une épaisseur de 200 à 1 000 M. Plus profondément, la température ne dépasse pas + 4, + 5 ° C et change très peu. En raison de la grande capacité thermique de l’eau, l’Océan est un accumulateur de chaleur solaire sur Terre.

Le processus de formation de glace dans l'eau de mer et l'eau douce se déroule différemment : l'eau douce gèle à une température de 0 °C (légèrement inférieure à 0 °C) et l'eau de mer gèle à des températures différentes en fonction de la salinité. La formation de glace dans l’océan commence par la formation de cristaux frais, qui gèlent ensuite ensemble. Dans le même temps, des gouttelettes de saumure forte restent dans l'espace entre les cristaux de glace, de sorte que lorsque la glace se forme, elle est salée. Plus la température à laquelle la glace se forme est basse, plus la glace est salée. La saumure s'écoule progressivement entre les cristaux, de sorte qu'avec le temps, la glace se dessale.

Dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord, la glace formée en hiver n'a pas le temps de fondre pendant l'été, c'est pourquoi parmi la glace polaire se trouvent des glaces d'âges différents - d'annuel à pluriannuel. L'épaisseur de la glace de première année dans l'Arctique atteint 2 à 2,5 m, dans l'Antarctique 1 à 1,5 m. La glace de plusieurs années a une épaisseur de 3 à 5 m ou plus. Là où la glace est comprimée, son épaisseur atteint 40 M. La glace couvre environ 15 % de la totalité de la superficie des eaux de l'océan mondial, soit 55 millions de km2, dont 38 millions de km2 dans l'hémisphère sud.

La couverture de glace a un impact énorme sur le climat de la Terre entière et sur la vie dans les océans.

Les glaces dans les océans et surtout dans les mers rendent la navigation et la pêche en mer difficiles.

Le concept de masses d'eau. Les eaux de l'océan mondial ont des propriétés physiques et chimiques très différentes. De grands volumes d'eau formés dans des conditions physiques et géographiques données à certaines périodes de temps et caractérisés par des propriétés physiques, chimiques et biologiques caractéristiques sont appelés masses d'eau.

Les masses d'eau se forment principalement dans les couches superficielles de l'océan mondial sous l'influence des conditions climatiques, des processus d'interaction thermique et dynamique entre l'océan et l'atmosphère. Dans la formation des masses d'eau, le rôle principal appartient au mélange convectif qui, comme d'autres types d'échange vertical, se termine par la formation d'une masse d'eau homogène. Les courants transportent les masses d'eau vers d'autres zones où, au contact d'eaux d'origine différente, elles se transforment, notamment en périphérie.

Mouvement des eaux océaniques

La masse entière des eaux océaniques est en mouvement constant. Cela garantit un mélange constant de l'eau, une redistribution de la chaleur, des sels et des gaz. Il existe 3 types de mouvements : oscillatoire- vagues, progressive- courants océaniques, mixte- flux et reflux.

Vagues. La principale raison de l'apparition de vagues à la surface de l'océan mondial est le vent. Dans certains cas, les vagues atteignent une hauteur de 18 m et une longueur allant jusqu'à 1 km. Les vagues s'estompent avec la profondeur.

Lors d'un tremblement de terre, d'une éruption volcanique sous-marine et de glissements de terrain sous-marins, des ondes sismiques surviennent, se propageant depuis l'épicentre dans toutes les directions et couvrant toute la colonne d'eau. Ils s'appellent tsunami. Les tsunamis ordinaires sont des vagues qui se succèdent à des intervalles de 20 à 60 minutes à une vitesse de 400 à 800 km/h. En haute mer, la hauteur du tsunami ne dépasse pas 1 m. À l'approche du rivage, dans les eaux peu profondes, le tsunami se transforme en une vague géante pouvant atteindre 15 à 30 m. De telles vagues provoquent d'énormes destructions. Le tsunami touche le plus souvent les côtes orientales de l'Eurasie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les îles des Philippines et d'Hawaï ainsi que la partie sud-est du Kamtchatka.

courants océaniques. Les mouvements vers l’avant d’énormes masses d’eau sont appelés courants. Il s'agit du mouvement horizontal de l'eau sur de longues distances. Il y a des courants vent(ou dérive), lorsque la cause est le vent soufflant dans une direction. Eaux usées les courants surviennent en cas d'élévation constante du niveau de l'eau provoquée par son afflux ou de fortes précipitations. Par exemple, le Gulf Stream est provoqué par la montée des niveaux d’eau due à l’afflux de la mer des Caraïbes voisine. Compensatoire Les courants remplacent la perte d’eau dans n’importe quelle partie de l’océan. Lorsque le vent souffle constamment de la terre vers la mer, il chasse les eaux superficielles, à la place desquelles montent les eaux froides des profondeurs. Densité les courants sont le résultat de différentes densités d’eau à la même profondeur. Ils peuvent être observés dans les détroits reliant des mers de salinités différentes. Par exemple, le long du détroit du Bosphore, de l'eau plus salée et plus dense s'écoule au fond de la mer Méditerranée jusqu'à la mer Noire, et de l'eau plus douce s'écoule vers ce courant en surface.

Les courants perturbent la zonalité latitudinale de la distribution des températures. Dans les trois océans - Atlantique, Indien et Pacifique - des anomalies de température surviennent sous l'influence des courants : les anomalies positives sont associées au transfert des eaux chaudes de l'équateur vers des latitudes plus élevées par des courants qui ont une direction proche de la direction méridionale ; les anomalies négatives sont causées par des courants froids de direction opposée (des hautes latitudes vers l’équateur). Les courants influencent la répartition d'autres caractéristiques océanologiques : salinité, teneur en oxygène, nutriments, couleur, transparence, etc. La répartition de ces caractéristiques a un impact énorme sur le développement des processus biologiques, de la flore et de la faune des mers et des océans.

Courants mixtes- les flux et reflux résultant de la rotation axiale de la Terre et de l'attraction de la planète par le Soleil et la Lune. En chaque point de la surface de l'Océan, il y a une marée haute 2 fois par jour et une marée descendante 2 fois. La hauteur d'un raz de marée en haute mer est d'environ 1,5 m, et au large des côtes, cela dépend de sa configuration. La marée la plus haute dans la baie de Fundy, au large des côtes de l'Amérique du Nord, dans l'océan Atlantique, est de 18 m.

L'océan comme milieu de vie

Dans l’océan mondial, la vie existe partout – sous différentes formes et différentes manifestations. Selon les conditions d'existence dans l'Océan, on distingue deux zones différentes : la colonne d'eau (pélagiale) et le fond (benthal). Le benthal est divisé en zones côtières - littoral, ayant des profondeurs allant jusqu'à 200 m, et profond - abyssal La région abyssale est représentée par des organismes particuliers adaptés à la vie dans des conditions de basse température, de haute pression, de manque de lumière et de teneur en oxygène relativement faible.

Le monde organique de l'Océan se compose de trois groupes : benthos, plancton, necton . Benthos– les habitants du fond (plantes, vers, mollusques), incapables de remonter longtemps dans la colonne d'eau. Plancton– les habitants de la colonne d'eau (bactéries, champignons, algues, protozoaires, etc.) qui n'ont pas la capacité de se déplacer activement sur de longues distances. Necton– les habitants des eaux qui nagent librement sur de longues distances (baleines, dauphins, poissons) .

Les plantes vertes ne peuvent se développer que là où l'éclairage est suffisant pour la photosynthèse (jusqu'à une profondeur ne dépassant pas 200 m). La majeure partie de la masse de matière vivante de l’océan est constituée de phytoplancton, qui habite la couche d’eau supérieure de 100 mètres. La masse moyenne de phytoplancton est de 1,7 milliard de tonnes, la production annuelle est de 550 milliards de tonnes. La forme la plus courante de phytoplancton est la diatomée, représentée par 15 000 espèces. Une diatomée peut produire 10 millions de spécimens par mois. C’est uniquement parce que le phytoplancton meurt rapidement et est consommé en grande quantité qu’il n’a pas rempli l’Océan. Le phytoplancton constitue le premier maillon de la chaîne alimentaire de l'Océan. Les lieux de développement abondant du phytoplancton sont des lieux de fertilité accrue dans l'Océan, riches en vie en général.

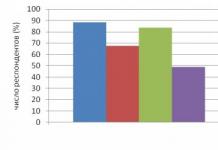

La répartition de la vie dans l'océan est très inégale et a une répartition clairement définie. caractère zonal. Aux hautes latitudes de l'hémisphère nord, les conditions de développement du phytoplancton sont défavorables - couverture de glace continue, nuit polaire, position basse du Soleil au-dessus de l'horizon en été, eau froide (en dessous de 0°C), faible circulation verticale ( une conséquence du dessalement de la couche supérieure de l'eau), qui n'assure pas l'élimination des nutriments des profondeurs En été, quelques poissons friands et des phoques piscivores apparaissent dans les polynies.

DANS latitudes subpolaires Une migration saisonnière de la lisière des glaces polaires se produit. Pendant la période froide de l'année, dans une couche de plusieurs centaines de mètres, l'eau est intensément mélangée (conséquence du refroidissement), enrichie en oxygène et en sels nutritifs. Au printemps et en été, il y a beaucoup de lumière et, malgré la température relativement basse de l'eau (résultat de la chaleur dépensée pour la fonte), une masse de phytoplancton s'y développe. Vient ensuite une courte période de développement du zooplancton se nourrissant de phytoplancton. Durant cette période, beaucoup de poissons s'accumulent dans la zone subpolaire (hareng, morue, aiglefin, bar, etc.). Les baleines viennent grossir, elles sont particulièrement nombreuses dans l'hémisphère sud.

DANS latitudes tempérées Dans les deux hémisphères, un fort mélange d'eau, une chaleur et une lumière suffisantes créent les conditions les plus favorables au développement de la vie. Ce sont les zones les plus productives de l'Océan. Le développement maximal du phytoplancton est observé au printemps. Il absorbe les nutriments, leur quantité diminue - le développement du zooplancton commence. En automne, il y a un deuxième maximum de développement phytoplanctonique. L'abondance du zooplancton détermine l'abondance des poissons (hareng, morue, anchois, saumon, sardine, thon, plie, flétan, navaga, etc.).

DANS subtropical et tropical Aux latitudes, l'eau à la surface de l'océan a augmenté sa salinité, mais en raison de la température élevée, elle s'avère relativement légère, ce qui interfère avec le mélange. Les particules contenant des nutriments ne s'attardent pas et ne coulent pas au fond. L'oxygène est 2 fois moindre que dans la zone tempérée. Le phytoplancton se développe faiblement et il y a peu de zooplancton. Sous les latitudes subtropicales, l'eau a la plus grande transparence et une couleur bleue intense (la couleur du désert océanique). Dans les eaux chaudes, poussent des algues brunes, des sargasses, qui ne sont pas associées au fond, typiques de cette partie de l'Océan.

DANS latitudes équatoriales A la frontière des courants d'alizés et du contre-courant équatorial, l'eau est mélangée, et donc relativement riche en sels nutritifs et en oxygène. Il y a ici beaucoup plus de plancton que sous les latitudes voisines, mais pas autant qu'à la limite nord de la zone tempérée.

L'eau chaude contient peu de dioxyde de carbone et dissout donc mal le carbonate de calcium, que l'on trouve en abondance et qui est facilement absorbé par les plantes et les animaux. En conséquence, les coquilles et les squelettes des animaux deviennent massifs et durables, et après la mort des organismes, d'épaisses couches de dépôts carbonatés, de récifs coralliens et d'îles, si caractéristiques des basses latitudes, se forment.

Le zonage latitudinal de répartition de la vie dans les couches supérieures de l'Océan, bien exprimé dans sa partie ouverte, est perturbé en périphérie sous l'influence des vents et des courants.

Salinité. L’eau des océans est constituée en poids de 96,5 % d’eau pure et de moins de 4 % de sels dissous, de gaz et de particules insolubles en suspension. La présence de quantités relativement faibles de substances différentes lui confère des différences significatives par rapport aux autres eaux naturelles.

Au total, 44 éléments chimiques ont été trouvés à l’état dissous dans l’eau des océans. On suppose que toutes les substances présentes dans la nature y sont dissoutes, mais en raison de quantités négligeables, elles ne peuvent pas être détectées. Il existe des composants principaux de la salinité de l'eau océanique (Cl, Na, Mg, Ca, K, etc.) et des composants mineurs, contenus en quantités négligeables (parmi lesquels l'or, l'argent, le cuivre, le phosphore, l'iode, etc.).

Une caractéristique remarquable de l’eau des océans est la constance de sa composition en sel. La raison en est peut-être le mélange continu des eaux de l'océan mondial. Cependant, cette explication ne peut être considérée comme exhaustive.

La quantité totale de sels contenus dans l'eau de l'océan mondial est de 48 * 10 x 15 tonnes. Cette quantité de sels est suffisante pour recouvrir toute la surface de la Terre d'une couche de 45 m et la surface de la terre d'une couche de 153 m.

Avec une très faible teneur en argent (0,3 mg pour 1 m3), sa quantité totale dans l'eau des océans est 20 000 fois supérieure à la quantité d'argent extraite par l'homme sur toute la période historique. L'or est contenu dans l'eau des océans à raison de 0,006 mg pour 1 m3, tandis que sa quantité totale atteint 10 milliards de tonnes.

En termes de composition en sel, l'eau des océans diffère considérablement de l'eau des rivières (tableau 19).

L'eau de mer contient le plus (27 g pour 1 litre d'eau) de sel de table commun (NaCl), c'est pourquoi l'eau de mer a un goût salé ; les sels de magnésium (MgCl2, MgSO4) lui donnent un goût amer.

Des différences significatives dans le rapport des sels dans l'eau de l'océan et dans l'eau des rivières ne peuvent que paraître surprenantes, car les rivières transportent continuellement des sels dans l'océan.

On suppose que la composition en sel des eaux océaniques rejetées depuis l'intérieur de la Terre est associée à leur origine. Les eaux océaniques ont émergé avec leur salinité originelle. Par la suite, une certaine composition en sel a été équilibrée. La quantité de sels transportée par les rivières est dans une certaine mesure compensée par leur consommation. La consommation de sels est influencée par la formation de nodules de fer-manganèse, l'élimination des sels par le vent et, bien sûr, l'activité des organismes qui extraient les sels (principalement les sels de calcium) de l'eau de l'océan pour construire des squelettes et des coquilles. Les squelettes et les coquilles des organismes morts se dissolvent partiellement dans l'eau et forment partiellement les sédiments du fond et sortent ainsi du cycle de la matière.

Les plantes et les animaux vivant dans l’Océan absorbent et concentrent dans leur corps diverses substances présentes dans l’eau, y compris celles que l’homme n’a pas encore pu détecter. Le calcium et le silicium sont absorbés particulièrement vigoureusement. Les algues séquestrent des milliards de tonnes de carbone et libèrent des milliards de tonnes d'oxygène chaque année. L'eau passe à travers les branchies des poissons pendant la respiration ; de nombreux animaux, filtrant la nourriture, font passer de grandes quantités d'eau à travers le tractus gastro-intestinal ; tous les animaux avalent de l'eau avec de la nourriture. L'eau de mer traverse d'une manière ou d'une autre le corps des animaux et des plantes, ce qui détermine finalement sa composition en sel moderne.

Les eaux océaniques ont une salinité moyenne de 35‰ (35 g de sels pour 1 litre d'eau). Les changements de salinité sont causés par des changements dans le flux de sels ou d'eau douce.

Les sels pénètrent dans l'océan avec l'eau provenant de la terre, sont apportés et emportés lors des échanges d'eau avec les zones voisines de l'océan, sont libérés ou consommés à la suite de divers processus se produisant dans l'eau. Le flux constant de sels terrestres dans l’océan aurait dû provoquer une augmentation progressive de la salinité de ses eaux. Si cela se produit, cela se produit si lentement qu’à ce jour, cela n’est toujours pas détecté.

La principale raison des différences dans la salinité de l’eau des océans est un changement dans l’équilibre de l’eau douce. Les précipitations à la surface de l'océan, le ruissellement des terres et la fonte des glaces entraînent une diminution de la salinité ; l'évaporation et la formation de glace, au contraire, l'augmentent. L’afflux d’eau provenant des terres affecte de manière significative la salinité près des côtes et surtout près du confluent des rivières.

Étant donné que la salinité à la surface de l'océan dans sa partie ouverte dépend principalement du rapport précipitations/évaporation (c'est-à-dire des conditions climatiques), sa distribution révèle un zonage latitudinal. Ceci est clairement visible sur la carte isohaline- des lignes reliant des points de même salinité. Aux latitudes équatoriales, les couches d'eau superficielles sont quelque peu dessalées (34-35‰) du fait que les précipitations dépassent l'évaporation. Aux latitudes subtropicales et tropicales, la salinité des couches superficielles est augmentée et atteint un maximum pour la surface de l'océan ouvert (36-37‰. Cela s'explique par le fait que la consommation d'eau pour l'évaporation n'est pas couverte par les précipitations. L'océan perd de l'humidité, mais les sels restent. Au nord et au sud des latitudes tropicales, la salinité des eaux océaniques diminue progressivement jusqu'à 33-32‰, ce qui est déterminé par une diminution de l'évaporation et une augmentation des précipitations. la surface de l'océan est facilitée par la fonte des glaces flottantes. La zonalité latitudinale dans la répartition de la salinité à la surface de l'océan est perturbée par les courants. Les courants chauds augmentent la salinité, les courants froids, au contraire, la diminuent.

La salinité moyenne à la surface des océans varie. L'océan Atlantique a la salinité moyenne la plus élevée (35,4 ‰), la plus basse - l'océan Arctique (32 ‰). La salinité accrue de l'océan Atlantique s'explique par l'influence des continents et son étroitesse relative. Dans l'océan Arctique, les rivières sibériennes ont un effet de dessalement (au large des côtes asiatiques, la salinité descend jusqu'à 20‰).

Étant donné que les changements de salinité sont principalement associés à l'équilibre entrée-sortie de l'eau, ils ne s'expriment clairement que dans les couches superficielles qui reçoivent directement (précipitations) et libèrent de l'eau (évaporation), ainsi que dans la couche de mélange. Le mélange couvre une colonne d'eau jusqu'à 1500 m d'épaisseur. Plus profondément, la salinité des eaux de l'océan mondial reste inchangée (34,7-34,9‰). La nature du changement de salinité dépend des conditions qui déterminent la salinité en surface. Il existe quatre types de changements verticaux de salinité dans l'océan : I - équatorial, II - subtropical, III - modéré et IV - polaire,

I. Aux latitudes équatoriales, où l'eau en surface est dessalée, la salinité augmente progressivement, atteignant un maximum à une profondeur de 100 m, là où les eaux plus salées arrivent à l'équateur depuis la partie tropicale de l'océan. En dessous de 100 m, la salinité diminue et à partir d'une profondeur de 1 000 à 1 500 m, elle devient presque constante. II. Aux latitudes subtropicales, la salinité diminue rapidement jusqu'à une profondeur de 1 000 m ; plus elle est constante. III. Sous les latitudes tempérées, la salinité varie peu avec la profondeur. IV. Aux latitudes polaires, la salinité à la surface de l'océan est la plus faible ; avec la profondeur, elle augmente d'abord rapidement, puis, à partir d'une profondeur d'environ 200 m, reste presque inchangée.

La salinité de l'eau à la surface des mers peut différer considérablement de la salinité de l'eau dans la partie ouverte de l'océan. Elle est également déterminée principalement par l’équilibre de l’eau douce, ce qui signifie qu’elle dépend des conditions climatiques. La mer est bien plus influencée par les terres qu’elle baigne que par l’océan. Plus la mer s'étend profondément dans les terres, moins elle est connectée à l'Océan, plus sa salinité diffère de la salinité moyenne des océans.

Les mers des latitudes polaires et tempérées ont un bilan hydrique positif, et donc la salinité à leur surface est réduite, notamment au confluent des rivières. Les mers des latitudes subtropicales et tropicales, entourées de terres avec un petit nombre de rivières, ont une salinité élevée. La forte salinité de la mer Rouge (jusqu'à 42‰) s'explique par sa position parmi les terres, dans un climat sec et chaud. Les précipitations à la surface de la mer ne sont que de 100 mm par an, il n'y a pas de ruissellement depuis les terres et l'évaporation atteint 3 000 mm par an. L'échange d'eau avec l'océan s'effectue par l'étroit détroit de Bab-el-Mandeb.

La salinité accrue de la mer Méditerranée (jusqu'à 39‰) est le résultat du fait que le ruissellement des terres et les précipitations ne compensent pas l'évaporation et que les échanges d'eau avec l'océan sont difficiles. Dans la mer Noire (18‰), au contraire, l'évaporation est presque compensée par le ruissellement (couche de ruissellement annuelle de 80 cm), et les précipitations rendent le bilan hydrique positif. Le manque d'échange libre d'eau avec la mer de Marmara contribue à la préservation de la faible salinité de la mer Noire.

Dans la mer du Nord, influencée d'une part par l'océan et d'autre part par la mer Baltique, très dessalée, la salinité augmente du sud-est au nord-ouest de 31 à 35‰. Toutes les marges de la mer, étroitement liées à l'Océan, ont une salinité proche de la salinité de la partie adjacente de l'Océan. Dans les parties côtières des mers qui reçoivent des rivières, l'eau est fortement dessalée et présente souvent une salinité de quelques ppm seulement.

L'évolution de la salinité avec la profondeur des mers dépend de la salinité en surface et de l'échange d'eau associé avec l'Océan (ou avec la mer voisine).

Si la salinité de la mer est inférieure à la salinité de l'océan (la mer voisine) au niveau du détroit qui les relie, l'eau océanique plus dense pénètre dans la mer par le détroit et coule, remplissant ses profondeurs. Dans ce cas, la salinité de la mer augmente avec la profondeur. Si la mer est plus salée que la partie voisine de l'Océan (mer), l'eau du détroit se déplace le long du fond vers l'Océan, le long de la surface - vers la mer. Les couches superficielles acquièrent la salinité et la température caractéristiques de la mer dans les conditions physiographiques données. La salinité des eaux de fond correspond à la salinité de la surface pendant la période des températures les plus basses.

Divers cas de changements de salinité avec la profondeur sont clairement visibles dans les mers Méditerranée, Marmara et Noire. La mer Méditerranée est plus salée que l'océan Atlantique. Dans le détroit de Gibraltar (profondeur 360 m), il y a un courant profond allant de la mer vers l'océan. L'eau méditerranéenne descend du seuil, créant une zone de salinité accrue à une certaine profondeur dans l'océan près du seuil. L'eau océanique s'écoule à la surface du détroit jusqu'à la mer. La salinité de l'eau au fond de la mer Méditerranée sur toute sa longueur est de 38,6‰, tandis qu'en surface elle varie de 39,6‰ dans la partie orientale à 37‰ dans la partie occidentale. En conséquence, dans la partie orientale, la salinité diminue avec la profondeur et dans la partie ouest, elle augmente.

La mer de Marmara est située entre deux mers, la Méditerranée, plus salée, et la Mer Noire, moins salée. L'eau salée de la Méditerranée, pénétrant par les Dardanelles, remplit les profondeurs de la mer, et donc la salinité au fond est de 38‰. L'eau de la mer Noire, se déplaçant à la surface, arrive à la mer de Marmara par le Bosphore et dessale l'eau des couches superficielles à 25‰.

La mer Noire est fortement dessalée. Par conséquent, l'eau d'origine méditerranéenne pénètre de la mer de Marmara à la mer Noire le long du fond du Bosphore et, en s'enfonçant, remplit ses profondeurs. La salinité de l'eau de la mer Noire augmente avec la profondeur de 17-16 à 22,3‰.

L'eau de l'océan mondial contient des quantités colossales de matières premières chimiques précieuses, dont l'utilisation est encore très limitée. Environ 5 millions de tonnes de sel de table sont extraites chaque année des eaux des océans et des mers, dont plus de 3 millions de tonnes dans les pays d'Asie du Sud-Est. Les sels de potassium et de magnésium sont extraits de l'eau de mer. Le bromure gazeux est obtenu comme sous-produit lors de l’extraction du sel de table et du magnésium.

Pour extraire de l'eau des éléments chimiques contenus en très petites quantités, vous pouvez utiliser l'étonnante capacité de nombreux habitants de l'océan à absorber et à concentrer certains éléments dans leur corps, par exemple, la concentration d'iode dans un certain nombre d'algues est de milliers et de centaines de milliers. fois supérieure à sa concentration dans l’eau des océans. Les mollusques absorbent le cuivre, les aspides - le zinc, les radiolaires - le strontium, les méduses - le zinc, l'étain, le plomb. Le fucus et le varech contiennent beaucoup d'aluminium et les bactéries soufrées contiennent du soufre. En sélectionnant certains organismes et en améliorant leur capacité à concentrer les éléments, il sera possible de créer des gisements minéraux artificiels.

La chimie moderne a produit des résines échangeuses d'ions (résines échangeuses) qui ont la propriété d'absorber diverses substances de la solution et de les retenir à leur surface. Une pincée d’échangeur d’ions peut dessaler un seau d’eau salée et en extraire les sels. L’utilisation d’échangeurs d’ions rendra la richesse des sels océaniques plus accessible aux humains.

Gaz dans l'eau de l'océan. Les gaz sont dissous dans l'eau des océans. Il s'agit principalement de l'oxygène, de l'azote, du dioxyde de carbone, ainsi que du sulfure d'hydrogène, de l'ammoniac et du méthane. L'eau dissout les gaz de l'atmosphère à son contact ; les gaz sont libérés lors de processus chimiques et biologiques, apportés par les eaux terrestres, et pénètrent dans l'eau des océans lors des éruptions sous-marines. La redistribution des gaz dans l'eau se produit lorsqu'elle est agitée. En raison de la grande capacité de dissolution de l’eau, l’océan a une grande influence sur la composition chimique de l’atmosphère.

Azote est présent partout dans l'Océan, et son contenu reste quasiment inchangé, car il se combine mal et est peu consommé. Certaines bactéries infiltrantes le transforment en nitrates et en ammoniac.

Oxygène pénètre dans l'océan depuis l'atmosphère et est libéré lors de la photosynthèse. Il est consommé lors du processus de respiration, pour l'oxydation de diverses substances, et est rejeté dans l'atmosphère. La solubilité de l'oxygène dans l'eau est déterminée par sa température et sa salinité. Lorsque la surface de l’Océan se réchauffe (printemps, été), l’eau libère de l’oxygène dans l’atmosphère, et lorsqu’elle se refroidit (automne, hiver), elle l’absorbe de l’atmosphère. L'eau des océans contient moins d'oxygène que l'eau douce.

Étant donné que l'intensité des processus de photosynthèse dépend du degré d'éclairage de l'eau par la lumière solaire, la quantité d'oxygène dans l'eau fluctue tout au long de la journée et diminue avec la profondeur. En dessous de 200 m, il y a très peu de lumière, il n'y a pas de végétation et la teneur en oxygène de l'eau diminue, mais à des profondeurs plus grandes (>1800 m), en raison de la circulation des eaux océaniques, elle augmente à nouveau.

La teneur en oxygène dans les couches superficielles de l'eau (100-300 m) augmente de l'équateur aux pôles : à une latitude de 0° - 5 cm3/l, à une latitude de 50° - 8 cm3/l. L’eau des courants chauds est plus pauvre en oxygène que l’eau des courants froids.

La présence d’oxygène dans l’eau des océans est une condition nécessaire au développement de la vie.

Gaz carbonique, contrairement à l'oxygène et à l'azote, se trouve dans l'eau des océans principalement à l'état lié - sous forme de composés de dioxyde de carbone (carbonates et bicarbonates). Il pénètre dans l'eau depuis l'atmosphère, est libéré lors de la respiration des organismes et lors de la décomposition de la matière organique, et provient de la croûte terrestre lors des éruptions sous-marines. Comme l’oxygène, le dioxyde de carbone se dissout mieux dans l’eau froide. Lorsque la température augmente, l'eau libère du dioxyde de carbone dans l'atmosphère ; lorsque la température diminue, elle l'absorbe. Une partie importante du dioxyde de carbone atmosphérique se dissout dans l’eau des océans. Les réserves de dioxyde de carbone dans l'océan sont de 45 à 50 cm3 pour 1 litre d'eau. Une quantité suffisante est une condition préalable à la vie des organismes.

Dans l’eau de mer, la quantité et la répartition des gaz peuvent être très différentes de celles de l’eau de mer. Dans les mers dont les profondeurs ne sont pas alimentées en oxygène, le sulfure d'hydrogène s'accumule. Cela se produit en raison de l’activité de bactéries qui utilisent du sulfate d’oxygène pour oxyder les nutriments dans des conditions anaérobies. La vie organique normale ne se développe pas dans un environnement de sulfure d’hydrogène.

La mer Noire est un exemple de mer dont les profondeurs sont contaminées par du sulfure d’hydrogène. L'augmentation de la densité de l'eau avec la profondeur assure l'équilibre de la masse d'eau de la mer Noire. Le mélange complet de l'eau ne s'y produit pas, l'oxygène disparaît progressivement avec la profondeur, la teneur en sulfure d'hydrogène augmente, atteignant 6,5 cm3 pour 1 litre d'eau au fond.

Les composés inorganiques et organiques contenant des éléments nécessaires aux organismes sont appelés nutritif.

La répartition des nutriments et de l'énergie (rayonnement solaire) dans l'océan détermine la répartition et la productivité de la matière vivante.

Densité de l'eau des océans avec l'augmentation de la salinité, elle augmente toujours, car la teneur en substances ayant une densité supérieure à celle de l'eau augmente. L'augmentation de la densité à la surface des océans est facilitée par le refroidissement, l'évaporation et la formation de glace. À mesure que la densité de l’eau augmente, une convection se produit. Lorsqu'elle est chauffée, ainsi que lorsque l'eau salée se mélange à l'eau de précipitation et à l'eau de fonte, sa densité diminue.

A la surface de l'Océan, on observe une variation de densité allant de 0,996 à 1,083. En haute mer, la densité est généralement déterminée par la température et augmente donc de l'équateur aux pôles. Avec la profondeur, la densité de l’eau dans l’Océan augmente.

Pression. Pour chaque centimètre carré de la surface de l'océan, l'atmosphère exerce une pression d'environ 1 kg (une atmosphère). La même pression sur la même zone est exercée par une colonne d'eau d'une hauteur de seulement 10,06 m. Ainsi, on peut supposer que pour chaque 10 m de profondeur, la pression augmente de 1 atmosphère. Si l'on tient compte du fait que l'eau se contracte et devient plus dense avec la profondeur, il s'avère que la pression à une profondeur de 10 000 m est égale à 1 119 atmosphères. Tous les processus se produisant à de grandes profondeurs se déroulent sous une forte pression, mais cela n'empêche pas le développement de la vie dans les profondeurs de l'océan.

Transparence de l'eau des océans. L'énergie rayonnante du Soleil, pénétrant dans la colonne d'eau, est dissipée et absorbée. La transparence de l'eau dépend de son degré de dispersion et d'absorption. Étant donné que la quantité d'impuretés contenues dans l'eau n'est pas la même partout et évolue avec le temps, la transparence ne reste pas non plus constante (tableau 20). La moindre transparence est observée au large des côtes dans les eaux peu profondes, surtout après les tempêtes. La transparence de l'eau diminue considérablement pendant la période de développement massif du plancton. La diminution de la transparence est provoquée par la fonte de la glace (la glace contient toujours des impuretés, de plus, la masse de bulles d'air contenue dans la glace passe dans l'eau). Il a été remarqué que la transparence de l'eau augmente là où les eaux profondes remontent à la surface.

Actuellement, les mesures de transparence à différentes profondeurs sont réalisées à l'aide d'un hydrophotomètre universel.

La couleur de l'eau des océans et des mers. L'épaisseur de l'eau pure de l'Océan (mer), résultant de l'absorption et de la diffusion collective de la lumière, a une couleur bleue ou bleue. Cette couleur de l’eau est appelée « couleur du désert marin ». La présence de plancton et de matières inorganiques en suspension affecte la couleur de l'eau, etc. il prend une teinte verdâtre. De grandes quantités d'impuretés donnent à l'eau une couleur vert jaunâtre ; près des embouchures des rivières, elle peut même être brunâtre.

Pour déterminer la couleur de l'eau de l'océan, ils utilisent l'échelle des couleurs de la mer (échelle de Forel-Uhle), qui comprend 21 tubes à essai contenant un liquide de différentes couleurs - du bleu au brun.

Aux latitudes équatoriales et tropicales, la couleur dominante de l'eau des océans est le bleu foncé et même le bleu. Par exemple, le golfe du Bengale, la mer d’Oman, la partie sud de la mer de Chine et la mer Rouge possèdent de telles eaux. L'eau bleue de la mer Méditerranée, l'eau de la mer Noire en est proche en couleur. Sous les latitudes tempérées, l'eau est verdâtre à de nombreux endroits (surtout près des côtes) ; elle devient sensiblement plus verte dans les zones de fonte des glaces. Aux latitudes polaires, la couleur verdâtre prédomine.

Caractéristiques physicochimiques.L'eau des océans est composée à 96,5 % d'eau pure en poids, le reste étant constitué de sels dissous, de gaz et de particules insolubles en suspension. 44 éléments chimiques ont été trouvés à l’état dissous dans l’eau des océans. En pourcentage, la part des divers sels dissous représente les quantités suivantes : chlorures 88,7, sulfates 10,7, carbonates 0,3, autres 0,2. La teneur la plus élevée en sel de table (NaCl), c'est pourquoi l'eau de l'océan a un goût salé ; sels de magnésium (MgCl 2 , MgSO 4 ) lui donne un goût amer. La constance de la composition en sel de l'océan est caractéristique. L'une des raisons en est le brassage continu de l'eau. Les eaux océaniques ont émergé des entrailles de la Terre avec leur salinité originelle.

La salinité moyenne des eaux de l'océan mondial est de 35°/00. Les changements de salinité sont causés par des changements dans l'équilibre des entrées et des sorties de sels, associés principalement à des changements dans l'équilibre de l'eau douce.

Les changements de salinité s'expriment bien jusqu'à une profondeur d'environ 1500 m.À de plus grandes profondeurs, la salinité de l'océan mondial reste presque inchangée, allant de 34,7 à 34,9 %.

La salinité de l’eau à la surface des mers peut être très différente de la salinité de l’eau en haute mer. Si la salinité de la mer est inférieure à la salinité de la zone océanique voisine, alors l'eau océanique plus dense pénètre dans la mer et coule, remplissant ses profondeurs. Si la mer est plus salée que la partie voisine de l'océan, alors l'eau se déplace le long du fond vers l'océan, le long de la surface - vers la mer.

Les gaz sont dissous dans l'eau des océans. L'oxygène, l'azote, le dioxyde de carbone, le sulfure d'hydrogène, l'ammoniac et le méthane prédominent. Les gaz pénètrent dans l’eau depuis l’atmosphère, lors de processus chimiques et biologiques dans l’eau et lors d’éruptions sous-marines.

La densité de l'eau à la surface de l'océan varie de 0,996 à 1,083. À mesure que la salinité augmente et que la température de l’eau diminue, la densité augmente. Avec la profondeur, la densité de l'eau augmente. Pour chaque 10 m la pression en profondeur augmente de 1 au m. Pression en profondeur 10 000 m est égal à 1119au m.

Mode thermique.La principale source de chaleur reçue par l’océan est le rayonnement solaire. De plus, l’océan reçoit de la chaleur en absorbant le rayonnement à ondes longues de l’atmosphère, la chaleur libérée lors de la condensation de l’humidité et de la formation de glace, ainsi que lors de processus chimiques et biologiques. L'océan reçoit de la chaleur provenant des précipitations, des eaux fluviales, de l'air en contact avec l'eau et des courants chauds. La température des profondeurs océaniques est influencée par la chaleur interne de la Terre et le réchauffement adiabatique de l'eau qui coule.

L'océan dépense de la chaleur principalement pour l'évaporation de l'eau de sa surface, pour chauffer la couche d'air adjacente, pour chauffer l'eau froide des rivières et des courants océaniques, pour la fonte des glaces et pour d'autres processus.

Les amplitudes quotidiennes de la température de l’eau à la surface de l’océan sont bien inférieures aux amplitudes quotidiennes de la température de l’air au-dessus de l’eau. Pendant la journée, la chaleur provient du rayonnement solaire, mais elle est également consommée en raison de l'évaporation accrue de l'humidité. La nuit, l’eau rayonne de la chaleur dans l’atmosphère et la reçoit lorsque l’humidité se condense sur la surface refroidissante de l’eau. Les fluctuations de température sont également atténuées grâce à la capacité calorifique élevée de l'eau. L’amplitude journalière de la température de l’eau à la surface des océans ne dépasse pas 0,5° en moyenne.

Les amplitudes annuelles de température de l'eau à la surface des océans sont supérieures aux températures quotidiennes. Ils dépendent de l'évolution annuelle du bilan radiatif, des courants marins, des vents dominants et de la latitude. Aux basses latitudes, ils sont de 1°, aux hautes latitudes de 2°.

Les températures annuelles moyennes de l’eau les plus élevées (27-28°) sont observées aux latitudes équatoriales. Sous les latitudes tropicales, sous l'influence des courants de même latitude, la température de l'eau à la surface de l'océan près des rives ouest est plus élevée que sur les rives est. Ceci est facilité par les alizés, qui éloignent l'eau des rives orientales. À la place de l’eau perdue, des couches sous-jacentes plus froides s’élèvent. Dans les latitudes tempérées de l'hémisphère nord, en raison des courants au large des côtes orientales, la température de l'eau est plus élevée que sur les côtes occidentales. Dans l'hémisphère sud, au sud de 40°, la répartition latitudinale de la température est quasiment inchangée. Aux latitudes polaires, la température de l'eau descend jusqu'à 0° et même -2°.

Les températures de l'océan diminuent généralement avec la profondeur. Des changements de température importants ne se produisent que dans les couches supérieures de l'océan (200 à 1 000 m). Aux grandes profondeurs, la température varie de + 2 à -1°.

La température à la surface des mers, sous l'influence des terres, des échanges d'eau avec l'océan, de l'afflux des eaux fluviales et d'autres raisons, peut différer considérablement de la température de l'océan à la même latitude. La température la plus élevée (jusqu'à +36°) se situe à la surface des mers tropicales. L'évolution de la température avec la profondeur dépend principalement des échanges d'eau avec les parties voisines de l'océan.

Mode glace. La température de congélation de l'eau dans l'océan mondial dépend de sa salinité. Plus la salinité est élevée, plus le point de congélation est bas.

La formation de glace commence par l’apparition de cristaux frais.