Introduction…………………………………………………………………………………....3

1. Le concept de créationnisme………………………………………………………………………………….4

2. Le concept de génération spontanée de vie………………………………………………………..5

3. La notion d'état stationnaire……………………………………………………...7

4. Le concept de panspermie………………………………………………………………………………8

5. Le concept de l'origine de la vie sur Terre dans le passé historique à la suite de processus soumis à des contraintes physiques et lois chimiques(abiogenèse)……………….10

Conclusion………………………………………………………………………………….12

Liste des références……………………………………………………….13

Introduction

Les questions sur l'origine de la nature et l'essence de la vie ont longtemps été un sujet d'intérêt humain dans son désir de comprendre le monde qui l'entoure, de se comprendre et de déterminer sa place dans la nature. L'origine de la vie est l'un des trois problèmes idéologiques les plus importants, avec le problème de l'origine de notre Univers et le problème de l'origine de l'homme.

Cette question attire non seulement l’attention des scientifiques de différents pays et spécialités, mais intéresse également tous les peuples du monde.

Il existe aujourd'hui dans le monde grande quantité théories sur l'origine de la vie, certaines d'entre elles sont plus vraies, d'autres moins vraies, mais il y a une part de vérité dans chacune d'elles. Cependant, ce plus grand mystère de l’humanité n’a pas encore été résolu ; de nouvelles théories émergent encore et leur exactitude fait l’objet de débats.

Des siècles de recherche et de tentatives pour résoudre ces problèmes ont donné naissance à différents concepts sur l'origine de la vie. Les plus courants sont :

Le concept du créationnisme - création divine des êtres vivants

Le concept de génération spontanée de vie (vitalisme)

Concept d’état stable

Concept de panspermie - origine extraterrestre de la vie

Le concept de l'origine de la vie sur Terre dans le passé historique à la suite de processus obéissant à des lois physiques et chimiques (hypothèse d'Oparin)

Ces théories seront discutées dans ce travail.

1. Le concept de créationnisme

Elle a le plus histoire ancienne, puisque dans presque toutes les religions polythéistes l'émergence de la vie est considérée comme un acte de création divine, comme en témoigne la présence dans les organismes vivants d'une force particulière qui contrôle tous les processus biologiques. Ces points de vue sont partagés par de nombreux enseignements religieux de la civilisation européenne. Le processus de création divine du monde et des êtres vivants est inaccessible à l'observation, et le plan divin est inaccessible à la compréhension humaine.

Selon le créationnisme, l’émergence de la vie sur Terre n’aurait pas pu se produire de manière naturelle, objective et régulière ; la vie est la conséquence d'un acte créateur divin. L’origine de la vie fait référence à un événement spécifique du passé qui peut être calculé. En 1650, l'archevêque Ussher d'Irlande a calculé que Dieu a créé le monde en octobre 4004 avant JC et qu'à 9 heures du matin le 23 octobre, l'homme. Il a obtenu ce nombre à partir d'une analyse de l'âge et des relations de toutes les personnes mentionnées dans la Bible. Cependant, à cette époque, il existait déjà une civilisation développée au Moyen-Orient, comme le prouvent les recherches archéologiques. Pour autant, la question de la création du monde et de l’homme n’est pas close, puisque les textes de la Bible peuvent être interprétés de différentes manières.

2. Le concept de génération spontanée de vie (vitalisme)

La théorie de l’origine spontanée de la vie est née à Babylone, en Égypte et en Chine comme alternative au créationnisme. Il repose sur le concept selon lequel, sous l’influence de facteurs naturels, les êtres vivants peuvent naître d’objets non vivants et les êtres organiques d’objets inorganiques. Cela remonte à Empédocle et Aristote.

Aristote, sur la base d'informations sur les animaux provenant des soldats d'Alexandre le Grand et des voyageurs marchands, a formé l'idée du développement progressif et continu d'êtres vivants à partir d'êtres non vivants et a créé l'idée de « l’échelle de la nature » par rapport au monde animal. Il n'avait aucun doute sur la génération spontanée de grenouilles, de souris et d'autres petits animaux. Platon a parlé de la génération spontanée d'êtres vivants à partir de la terre à travers le processus de décomposition.

L'idée de génération spontanée s'est répandue au Moyen Âge et à la Renaissance, lorsque la possibilité de génération spontanée était autorisée non seulement pour des créatures simples, mais aussi pour des créatures assez hautement organisées, même des mammifères (par exemple, des souris fabriquées à partir de chiffons). Par exemple, dans la tragédie « Antoine et Cléopâtre » de W. Shakespeare, Léonidas dit à Marc Antoine : « Votre vermine égyptienne se reproduit dans la boue à cause des rayons de votre soleil égyptien. Par exemple, un crocodile… » Il existe des tentatives connues de Paracelse pour développer des recettes pour un homme artificiel (homonculus).

Helmont a inventé une recette pour produire des souris à partir de blé et de linge sale. Bacon croyait également que la décadence était le germe d’une nouvelle naissance. Les idées de génération spontanée de vie ont été soutenues par Galilée, Descartes, Harvey, Hegel,

Contre la théorie de la génération spontanée au XVIIe siècle. Le médecin florentin Francesco Redi a pris la parole. En plaçant la viande dans une marmite fermée, F. Redi a montré que les larves de mouches ne germent pas spontanément dans la viande pourrie. Les partisans de la théorie de la génération spontanée n'ont pas abandonné, ils ont soutenu que la génération spontanée de larves ne s'est pas produite pour la seule raison que l'air n'entrait pas dans le pot fermé. Ensuite, F. Redi a placé des morceaux de viande dans plusieurs récipients profonds. Il en laissa quelques-unes ouvertes et en recouvrit d'autres de mousseline. Après un certain temps, la viande dans les récipients ouverts grouillait de larves de mouches, tandis que dans les récipients recouverts de mousseline, il n'y avait plus de larves dans la viande pourrie.

Au XVIIIe siècle La théorie de la génération spontanée de la vie a continué à être défendue par le mathématicien et philosophe allemand Leibniz. Lui et ses partisans affirmaient qu’il existait une « force vitale » particulière dans les organismes vivants. Selon les vitalistes (du latin « vita » – vie), la « force vitale » est présente partout. Il vous suffit de le respirer et l’inanimé deviendra vivant.

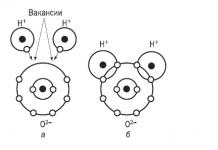

Le microscope a révélé le micromonde aux gens. Les observations ont montré que les micro-organismes sont détectés après un certain temps dans un flacon bien fermé contenant un bouillon de viande ou une infusion de foin. Mais dès que le bouillon de viande a été bouilli pendant une heure et que le col a été scellé, rien n'est apparu dans le flacon scellé. Les vitalistes ont suggéré que l'ébullition prolongée tue la « force vitale », qui ne peut pas pénétrer dans le flacon scellé.

L'Académie des sciences de Paris a décerné un prix pour résoudre ce problème et, en 1860, Louis Pasteur a pu prouver qu'il n'y a pas de génération spontanée de micro-organismes. Pour ce faire, il a utilisé un flacon au long col incurvé et a fait bouillir les infusions à une température de 120 degrés. Dans ce cas, les microbes et leurs spores sont morts : lors du refroidissement, de l'air est passé dans le flacon, et avec lui les micro-organismes, mais ils se sont déposés sur les parois du col incurvé du flacon et ne sont pas entrés dans l'infusion. Ainsi, l'incohérence de la théorie de la génération spontanée a finalement été prouvée.

3. Concept d’état stable

Selon ce concept, la Terre n’a jamais vu le jour, existe pour toujours et est toujours capable de supporter la vie. S’il y a eu des changements sur Terre, ils ont été très mineurs.

Comme argument principal, les partisans de ce concept mettent en avant les incertitudes existantes dans les théories physiques, chimiques et géologiques lors de la détermination de l'âge de la Terre et de l'Univers dans son ensemble.

Les espèces, selon ce concept, ont toujours existé et pour elles, il n'y a que deux possibilités : survivre grâce au nombre ou disparaître.

Les partisans de cette théorie ne reconnaissent pas que la présence ou l'absence de certains restes fossiles peuvent indiquer le moment de l'apparition ou de l'extinction d'une espèce particulière, et citent comme exemple un représentant du poisson à nageoires lobes - le cœlacanthe. Les partisans de la théorie de l'état stationnaire soutiennent que ce n'est qu'en étudiant les espèces vivantes et en les comparant avec des restes fossiles que l'on peut tirer une conclusion sur l'extinction, et même dans ce cas, il est très probable qu'elle soit incorrecte.

La comparaison des données paléontologiques avec les espèces modernes ne peut, selon les tenants de ce concept, avoir qu'une signification écologique : déplacement d'une espèce, augmentation de sa population, ou extinction dans des conditions défavorables.

Les lacunes existantes dans les archives fossiles des espèces, qui ont été remarquées par le scientifique français J. Cuvier (1769 - 1832), et l'explication de leur apparition par des catastrophes périodiques sur Terre sont utilisées par les partisans de ce concept comme arguments en faveur de le phénomène éternel, non émergent et non disparaissant de la vie.

4. Le concept de panspermie

Selon cette hypothèse, la vie aurait été apportée depuis l’espace soit sous forme de spores microbiennes, soit grâce à la « population » délibérée de la planète par des extraterrestres intelligents venus d’autres mondes. Il n’existe aucune preuve directe pour étayer cela. Et la théorie de la panspermie elle-même n’offre aucun mécanisme pour expliquer la primauté de l’origine de la vie et transfère le problème à un autre endroit de l’Univers. Liebig croyait que les atmosphères des corps célestes, ainsi que les nébuleuses cosmiques en rotation, sont des dépositaires de formes animées, comme des plantations éternelles d'embryons organiques, d'où la vie est dispersée sous la forme de ces embryons dans l'Univers.

En 1865, le médecin allemand G. Richter avance l'hypothèse des cosmozoaires (rudiments cosmiques), selon laquelle la vie est éternelle et les rudiments habitant l'espace cosmique peuvent être transférés d'une planète à l'autre. Son hypothèse a été soutenue par de nombreux scientifiques éminents. Kelvin, Helmholtz et d’autres pensaient de la même manière.

En 1908, le chimiste suédois Svante Arrhenius avance une hypothèse similaire. Il a exprimé l'idée que les embryons de vie existent dans l'Univers pour toujours, se déplacent dans l'espace sous l'influence des rayons lumineux et, s'installant à la surface des planètes, en particulier de la Terre, y donnent naissance à la vie.

Ce concept compte encore aujourd’hui un assez grand nombre de partisans. Ainsi, des astronomes américains, étudiant une nébuleuse gazeuse située à 25 000 années-lumière de la Terre, ont découvert des traces d'acides aminés et d'autres substances organiques dans son spectre.

Au début des années 1980, des chercheurs américains ont découvert en Antarctique un fragment de roche autrefois extrait de la surface de Mars. grande météorite. Dans cette pierre, des restes fossilisés de micro-organismes semblables à des bactéries terrestres ont été découverts. Cela peut indiquer que la vie primitive existait sur Mars dans le passé, et peut-être y existe-t-elle encore aujourd'hui.

Pour justifier la panspermie, des peintures rupestres ressemblant à des organismes vivants ou à des apparences d'OVNI sont généralement utilisées. Les partisans de la théorie de l'éternité de la vie (de Chardin et d'autres) pensent que sur la Terre toujours existante, certaines espèces ont été forcées de disparaître ou de changer radicalement leur nombre à certains endroits de la planète en raison de changements dans les conditions extérieures. Un concept clair sur cette voie n’a pas été développé, car il existe certaines lacunes et ambiguïtés dans les archives fossiles de la Terre. Selon Chardin, au moment de la création de l'univers, Dieu s'est fusionné avec la matière et lui a donné un vecteur de développement. Ainsi, nous voyons que ce concept interagit étroitement avec le créationnisme.

On reproche généralement au concept de panspermie de ne pas apporter de réponse fondamentale à la question de l'origine de la vie, et de ne faire que retarder indéfiniment la solution de ce problème. Dans le même temps, il est tacitement entendu que la vie devait naître en un certain point spécifique (ou plusieurs points) de l'Univers, puis se propager dans tout l'espace - tout comme les espèces d'animaux et de plantes nouvellement apparues se sont répandues à travers la Terre depuis le zone de leur origine; Dans cette interprétation, l’hypothèse de la panspermie ressemble en réalité à un simple évitement de résoudre le problème en question. Cependant, la véritable essence de ce concept ne réside pas dans les voyages interplanétaires romantiques des « embryons de vie », mais dans le fait que la vie en tant que telle est simplement l'un des propriétés fondamentales la matière, et la question de « l’origine de la vie » est au même rang que, par exemple, la question de « l’origine de la gravité ».

Ainsi, au moins la position concernant l’ubiquité de la vie dans l’Univers n’a pas été confirmée.

5. Le concept de l'origine de la vie sur Terre dans le passé historique à la suite de processus soumis à des lois physiques et chimiques (abiogenèse)

Jusqu'au milieu du 20e siècle. de nombreux scientifiques pensaient que les composés organiques ne pouvaient apparaître que dans un organisme vivant. C'est pourquoi on les appelait composés organiques, par opposition aux substances inanimées - minéraux, appelés composés inorganiques. On croyait que matière organique ne surviennent que de manière biogénique et la nature des substances inorganiques est complètement différente, par conséquent l'émergence même des organismes les plus simples à partir de substances inorganiques est totalement impossible. Cependant, après l'habituel éléments chimiques le premier composé organique a été synthétisé, l'idée de deux entités différentes de substances organiques et inorganiques s'est avérée intenable. À la suite de cette découverte, sont apparues la chimie organique et la biochimie, qui étudient les processus chimiques dans les organismes vivants.

De plus, cette découverte scientifique a permis de créer le concept d'évolution biochimique, selon lequel la vie sur Terre est née de processus physiques et chimiques. Cette hypothèse reposait sur des données sur la similitude des substances qui composent les plantes et les animaux, sur la possibilité de synthétiser des substances organiques qui composent les protéines dans des conditions de laboratoire.

L'académicien A.I. Oparin a publié son ouvrage « L'origine de la vie » en 1924, qui expose une hypothèse fondamentalement nouvelle sur l'origine de la vie. L'essence de l'hypothèse était la suivante : l'origine de la vie sur Terre est un long processus évolutif de formation de matière vivante dans les profondeurs de la matière non vivante. Et cela s'est produit grâce à l'évolution chimique, à la suite de laquelle les substances organiques les plus simples ont été formées à partir de substances inorganiques sous l'influence de facteurs physico-chimiques puissants, et ainsi l'évolution chimique a progressivement atteint un niveau qualitativement nouveau et est passée à l'évolution biochimique.

Considérant le problème de l'émergence de la vie par évolution biochimique, Oparin identifie trois étapes de transition de la matière inanimée à la matière vivante :

synthèse de composés organiques initiaux à partir de substances inorganiques dans les conditions de l'atmosphère primaire de la Terre primitive ;

la formation de biopolymères, de lipides et d'hydrocarbures à partir de composés organiques accumulés dans les principaux réservoirs de la Terre ;

auto-organisation de composés organiques complexes, émergence sur leur base et amélioration évolutive du processus de métabolisme et de reproduction des structures organiques, aboutissant à la formation de la cellule la plus simple.

Malgré toute sa validité expérimentale et sa force de persuasion théorique, le concept d’Oparin présente à la fois des forces et des faiblesses.

La force du concept réside dans sa correspondance assez précise avec l’évolution chimique, selon laquelle l’origine de la vie est le résultat naturel de l’évolution prébiologique de la matière. Un argument convaincant en faveur de ce concept est également la possibilité d'une vérification expérimentale de ses principales dispositions. Cela concerne la reproduction en laboratoire non seulement des conditions physico-chimiques supposées de la Terre primordiale, mais également des coacervats qui imitent l'ancêtre précellulaire et ses caractéristiques fonctionnelles.

Le côté faible du concept est l'incapacité d'expliquer le moment même du passage des composés organiques complexes aux organismes vivants - après tout, la vie n'a été obtenue dans aucune des expériences réalisées. De plus, Oparin admet la possibilité d'une auto-reproduction de coacervats en l'absence de systèmes moléculaires dotés de fonctions code génétique. Autrement dit, sans reconstituer l’évolution du mécanisme de l’hérédité, il est impossible d’expliquer le processus de passage du non-vivant au vivant. Par conséquent, on pense aujourd’hui qu’il ne sera pas possible de résoudre ce problème biologique des plus complexes sans impliquer le concept de systèmes catalytiques ouverts, la biologie moléculaire et la cybernétique.

Conclusion

La question de l’origine de la vie est l’une des questions les plus urgentes de la science moderne. La vie organique est excellente pour se reproduire, mais il fut un temps où elle devait émerger d’une matière inanimée et inerte. On ne sait toujours pas comment cela s’est produit.

Toutes les théories et hypothèses présentées ici ne sont qu'une petite partie du grand nombre de réponses supposées au plus grand mystère de l'humanité - le mystère de l'origine de la vie sur Terre, qui existent dans le monde aujourd'hui. Nous ne pouvons qu’espérer une solution rapide à ce problème. Peut-être qu'après avoir trouvé la réponse à la question, nous découvrirons nous-mêmes un autre monde, révélerons les maillons manquants dans la chaîne de l'émergence et du développement de l'humanité et connaîtrons enfin notre passé. Malheureusement, pour l'instant, chacun ne peut choisir que l'idée à laquelle il est préférable d'adhérer, celle qui lui est la plus proche.

Aujourd’hui, la théorie d’Oparin-Haldane semble la plus réaliste, mais personne ne sait à quel point elle est plausible. Après tout, la théorie évolutionniste de Charles Darwin était également irréfutable pendant une longue période, mais il existe désormais une énorme quantité de faits et de preuves de son inexactitude.

Malgré une telle diversité et un grand nombre d'hypothèses et de théories différentes sur la cause de l'origine de la vie sur Terre, aucune d'entre elles n'a encore été prouvée ou définitivement approuvée. Il s’ensuit qu’il existe encore des lacunes dans l’histoire de l’humanité et que beaucoup de choses restent inexplorées. Il existe de tels secrets et énigmes dont nous ne pouvons pas comprendre le sens.

Bibliographie

- Voitkevich G.V., L'émergence et le développement de la vie sur Terre, Moscou, 1988

- Sadokhin A.P., Concepts des sciences naturelles modernes : manuel. - M. : Maison d'édition UNITY-DANA, 2009

- Les AA Gorelov, Concepts des sciences naturelles modernes, M. : Centre, 2005

- Semenov E.V., Mamontov S.G., Kogan V.L., Biologie, M. : lycée, 1984

- Ponnamperuma S., Origine de la vie, M. : Mir, 2001

Cours : 23 pp., 7 sources.

CRÉATIONNISME, PANSPERMIE, ORIGINE SPONSORIELLE DE LA VIE, THÉORIE DE L'ÉTAT STADE, ÉVOLUTION BIOCHIMIQUE

L'objet de la recherche est la théorie de l'origine de la vie sur Terre

Le sujet de l'étude est une description complète des théories.

Objectif du travail : considérer et étudier les théories de l'origine de la vie sur Terre.

Lors de l'exécution des travaux, les méthodes suivantes ont été utilisées :

méthode comparative;

méthode d'analyse des documents.

L'auteur confirme que le matériel de calcul et d'analyse présenté dans l'ouvrage reflète correctement et objectivement l'état du processus étudié, et que toutes les dispositions et concepts théoriques, méthodologiques et méthodologiques empruntés à des sources littéraires et autres sont accompagnés de références à leurs auteurs.

(signature de l'étudiant)

AVEC OBSESSION

Introduction……………………………………………………………………………5

Chapitre 1 La théorie du créationnisme. Théorie de la panspermie…………………………6

1.1.1 Historique……………………….…………………………………………………….6

1.1.2 L'essence de la théorie du créationnisme……………………………………………………….6

1.1.3 Créationnisme scientifique……..………………………………………………….8

1.2.1 Le concept de panspermie………………………………………………………13

1.2.2 L'émergence de l'hypothèse et son évolution……………………………………14

1.2.3 Panspermie technogénique……………………………………………………15

Chapitre 2 Théorie de la génération spontanée de vie…………………….16

2.1 Le concept de la théorie de la génération spontanée de la vie………………….16

2.2 Réfutation de la théorie de la génération spontanée……………………………………..16

Chapitre 3 Théorie de l'état stable…………………………………….19

Chapitre 4 Le concept d'évolution biochimique……………………………….21

Conclusion………………………………………………………………………..24

Bibliographie…………………………….………………25

INTRODUCTION

La vie est l'une des formes d'être et l'une des formes de mouvement les plus élevées. Cependant, malgré toute l’évidence et la clarté du phénomène de la vie, comprendre l’essence de la vie, ses critères et ses modèles de développement est une question extrêmement difficile. Une indication de cette complexité est le fait qu’il n’existe toujours pas de définition de la vie qui satisfasse aux exigences scientifiques. Science moderne dans sa vision de la vie, il part d'idées sur la différence qualitative entre les choses vivantes et non vivantes. La connaissance scientifique naturelle de la vie s'effectue dans de nombreuses directions. Presque toutes les sciences y sont impliquées.

L'intérêt philosophique pour le problème de la vie est dicté par les circonstances suivantes : premièrement, une explication philosophique de la nature de l'homme elle-même, qui nécessite l'utilisation d'idées scientifiques naturelles sur la vie ; deuxièmement, la nécessité d'utiliser principes méthodologiques pendant savoir scientifique vie; troisièmement, en comprenant les lois de l’organisation structurelle et fonctionnelle des êtres vivants. Un résultat important de la connaissance philosophique et des sciences naturelles de la vie est la conclusion sur l'unité de la vie sur Terre.

Le problème de l'origine de la vie sur Terre et de la possibilité de son existence dans d'autres régions de l'Univers a longtemps attiré l'attention des scientifiques et des philosophes, et des gens ordinaires. Derrière dernières années intérêt pour cela problème éternel augmenté de façon significative. Cela est dû à deux circonstances : d'une part, les progrès significatifs dans la modélisation en laboratoire de certaines étapes de l'évolution de la matière qui ont conduit à l'origine de la vie, et, d'autre part, le développement rapide de la recherche spatiale, rendant la recherche directe de toute forme de vie sur des planètes de plus en plus réalistes système solaire, et dans le futur au-delà.

Les théories concernant l’origine de la Terre et de la vie sur celle-ci, et même sur l’Univers tout entier, sont variées et loin d’être fiables. Selon la théorie de l’état stationnaire, l’univers existe depuis toujours. Selon d'autres hypothèses, l'Univers pourrait être né d'un groupe de neutrons à la suite du Big Bang, être né dans l'un des trous noirs ou avoir été créé par le Créateur. Contrairement à la croyance populaire, la science ne peut pas réfuter la thèse de la création divine de l'Univers, tout comme les vues théologiques ne rejettent pas nécessairement la possibilité que la vie, au cours de son développement, ait acquis des caractéristiques qui peuvent s'expliquer sur la base des lois de la nature. .

Parmi les nombreuses théories sur l'origine de la vie sur Terre, considérons les principales : la vie a été créée par un être surnaturel à une certaine époque (créationnisme) ; la vie est née à plusieurs reprises de la matière non vivante (génération spontanée) ; émergence soudaine de la vie (théorie de la panspermie) ; la vie est née de processus qui obéissent à des lois chimiques et physiques (évolution biochimique).

Examinons ces théories plus en détail.

CHAPITRE 1 La théorie du créationnisme. Théorie de la panspermie

1.1. 1 Histoire

L’histoire du créationnisme fait partie de l’histoire de la religion, même si le terme lui-même est apparu plus récemment. Le terme « créationnisme » est devenu populaire vers la fin du XIXe siècle, désignant des concepts qui acceptent la vérité de L'Ancien Testament histoires de la création du monde. L'accumulation de données provenant de diverses sciences (de l'astronomie à la géologie et à la biologie), en particulier la diffusion de la théorie de l'évolution au XIXe siècle, ont conduit à l'émergence d'une contradiction entre les nouvelles visions scientifiques et l'image biblique du monde. Le résultat de cet antagonisme fut la renaissance ultérieure du créationnisme en tant qu'ensemble de concepts téléologiques, qui sont la réaction des chrétiens conservateurs aux idées dominantes sur le chemin évolutif et naturel de l'origine de la nature vivante et inanimée.

En 1932, le « Mouvement de protestation contre l'évolution » a été fondé en Grande-Bretagne, dont les objectifs comprenaient la diffusion d'informations et de faits « scientifiques » prouvant la fausseté de l'enseignement de l'évolution et la véracité de l'image biblique du monde. En 1970, le nombre de ses membres actifs atteignait 850 personnes. En 1972, la Newton Scientific Association a été créée au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, des organisations créationnistes très influentes ont réussi à obtenir une interdiction temporaire de l'enseignement de la biologie évolutionniste dans les écoles publiques de plusieurs États, et à partir du milieu des années 1960, les militants du « créationnisme de la jeune terre » ont commencé à chercher à introduire programme scolaire enseignements du « créationnisme scientifique ». En 1975, l'affaire Daniel c. Waters a statué que l'enseignement du créationnisme pur dans les écoles était inconstitutionnel, ce qui a conduit à changer le nom en « science de la création », puis à l'interdire en 1987 (Edwards c. Aguillard). , sur la « conception intelligente », qui a de nouveau été interdite devant les tribunaux en 2005 (« Kitzmiller c. Dover »).

La Fondation Istanbul opère en Turquie depuis 1992. recherche scientifique(BAV)", connue pour ses vastes activités d'édition. En février 2007, la fondation a présenté un manuel illustré « Atlas de la création du monde » d'un volume de 770 pages, qui a été envoyé gratuitement aux scientifiques et aux écoles du Royaume-Uni, de Scandinavie, de France et de Turquie dans leurs langues. Outre les théories « scientifiques », le livre aborde des questions idéologiques. Ainsi, les auteurs du livre imputent à la théorie de l’évolution le communisme, le nazisme et le radicalisme islamique. « Le darwinisme est la seule philosophie qui valorise le conflit », dit le texte.

Actuellement, les associations, groupes et organisations publics opèrent sous l'idéologie du créationnisme dans différents pays du monde. Selon les informations disponibles : 34 - aux États-Unis, 4 - au Royaume-Uni, 2 - en Australie, 2 - en Corée du Sud, 2 - en Ukraine, 2 - en Russie, 1 - en Turquie, 1 - en Hongrie, 1 - en Serbie.

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), dont la Russie est membre, dans sa résolution 1580 du 4 octobre 2007 intitulée « Le danger du créationnisme pour l'éducation », a exprimé son inquiétude quant aux éventuelles conséquences malsaines de la propagation du idées créationnistes au sein des systèmes éducatifs et que le créationnisme pourrait devenir une menace pour les droits de l'homme, qui revêtent une importance capitale pour le Conseil de l'Europe. La résolution souligne l'inadmissibilité du remplacement de la science par la foi et la fausseté des affirmations des créationnistes sur la nature scientifique de leur enseignement.

1.1.2 L'essence de la théorie du créationnisme

Selon cette théorie, l'Univers est né d'un acte de création intelligent et délibéré, de l'émergence, à la suite d'un tel acte, des principales formes de vie hautement organisées, de changements dans les formes de vie au sein d'une espèce à la suite d'une interaction avec l'environnement; les adeptes de presque tous les enseignements religieux les plus répandus y adhèrent. En 1650, l’archevêque Ussher d’Armagh (Irlande) calculait que Dieu avait créé le monde en octobre 4004 av. e. Et il a terminé son œuvre le 23 octobre à 9 heures du matin, créant l'homme. Asher a obtenu cette date en additionnant les âges de toutes les personnes mentionnées dans la généalogie biblique – depuis Adam jusqu'au Christ. Cela a du sens d’un point de vue arithmétique, mais cela signifie qu’Adam a vécu à une époque où les preuves archéologiques montrent qu’il existait une civilisation urbaine bien développée au Moyen-Orient.

La théorie de la création, reléguée au second plan en raison de la large diffusion de l’évolutionnisme, a connu aujourd’hui une « renaissance », grâce au développement de la science et aux faits nouveaux qu’elle a obtenus.

Le modèle de création a été le principal de la science tout au long de son existence, presque jusqu'au début de ce siècle. Les scientifiques de la création comprenaient Copernic, Galilée, Newton, Pascal, Linné, Pasteur, Maxwell et bien d’autres.

Mais à la fin du siècle dernier, lorsque le développement des sciences sociales a commencé à avoir une forte influence sur les sciences naturelles, une croissance rapide de diverses théories, souvent de nature pseudo-scientifique, a commencé. La plus révolutionnaire d’entre elles était la théorie de Darwin, qui correspondait également bien à la doctrine sociale du marxisme, très populaire en Europe à cette époque. Le darwinisme s'est développé assez rapidement dans les pays de l'Est - cela a été facilité par sa cohérence avec les principes fondamentaux des religions orientales. C'est sur la base des travaux de Darwin et de ses disciples que la théorie s'est développée. développement évolutif, qui est rapidement devenu le plus courant. Pendant plus d’un demi-siècle, elle a dominé presque entièrement la science.

Et il y a seulement quelques décennies, de nouvelles découvertes scientifiques ont fait douter de nombreux scientifiques de la possibilité du mécanisme évolutif. De plus, si la théorie évolutionniste a au moins une certaine explication du processus d'émergence de la matière vivante, alors les mécanismes de l'émergence de l'Univers restent tout simplement en dehors du cadre de cette théorie.

Il existe une autre idée fausse, non moins répandue, selon laquelle le créationnisme serait une théorie purement biblique, dont le développement s'appuie uniquement sur la foi. En effet, la Bible donne un schéma assez clair de l’émergence du monde qui nous entoure, qui coïncide avec la doctrine de la création. Cependant, le créationnisme est précisément une science basée sur une méthodologie scientifique et les résultats d'expériences scientifiques. Cette idée fausse provient principalement d’une connaissance très superficielle de la théorie de la création, ainsi que d’une attitude préconçue fermement ancrée à l’égard de ce mouvement scientifique. En conséquence, beaucoup de gens sont beaucoup plus favorables à des théories totalement non scientifiques et non confirmées par des observations et des expériences pratiques, comme, par exemple, la fantastique « théorie du contact », qui admet la possibilité d'une création artificielle de l'Univers connu par des « moyens externes ». civilisations ».

Le créationnisme ne résout pas le problème d’un domaine étroit et hautement spécialisé de la connaissance scientifique. Chaque science distincte qui étudie sa partie du monde qui nous entoure fait organiquement partie de l’appareil scientifique du créationnisme, et les faits qu’elle obtient forment une image complète de la doctrine de la création.

L’objectif principal du créationnisme est de promouvoir la connaissance humaine du monde qui l’entoure en utilisant des méthodes scientifiques et d’utiliser cette connaissance pour répondre aux besoins pratiques de l’humanité.

Le créationnisme, comme toute autre science, a sa propre philosophie. La philosophie du créationnisme est la philosophie de la Bible. Et cela augmente considérablement la valeur du créationnisme pour l’humanité, qui a déjà vu par son propre exemple combien la philosophie des sciences est importante pour prévenir les conséquences irréfléchies de son développement.

Le créationnisme est de loin la théorie la plus cohérente et la plus cohérente sur l’origine du monde qui nous entoure. Et c’est précisément sa cohérence avec de nombreux faits scientifiques issus d’une grande variété de disciplines scientifiques qui en font la plateforme la plus prometteuse pour le développement ultérieur de la cognition humaine.

Les concepts créationnistes vont de ceux purement religieux à ceux qui prétendent être scientifiques. Des mouvements tels que le « créationnisme scientifique » et le concept néo-créationniste de « conception intelligente », apparu au milieu des années 1990, prétendent avoir une base scientifique. Cependant, ces concepts sont reconnus par la communauté scientifique comme pseudoscientifiques car ils contredisent les données scientifiques et ne répondent pas non plus aux critères de vérifiabilité, de falsifiabilité et au principe d’Occam.

1.1.3 Créationnisme scientifique

La « Science de la Création » ou « créationnisme scientifique » est un mouvement du créationnisme dont les partisans affirment qu'il est possible d'obtenir des preuves scientifiques de l'acte biblique de création et, plus largement, histoire biblique(notamment le Déluge), restant dans le cadre méthodologie scientifique.

Bien que les travaux des partisans de la « science de la création » fassent souvent appel aux problèmes de la complexité des systèmes biologiques, ce qui rapproche leur concept du créationnisme de conception consciente, les partisans du « créationnisme scientifique » vont généralement plus loin et insistent sur le fait que sur la nécessité d'une lecture littérale du livre de la Genèse, justifiant leur position par des arguments théologiques et, à leur avis, scientifiques.

On oppose la « science opérationnelle » sur les phénomènes naturels du présent, dont les hypothèses sont accessibles à la vérification expérimentale, avec la « science historique » sur les événements survenus dans le passé. En raison de l'inaccessibilité de la vérification directe, selon les créationnistes, la science historique est condamnée à s'appuyer sur des postulats a priori de nature « religieuse » et sur des conclusions science historique peut être vrai ou faux selon la vérité ou la fausseté de la religion acceptée a priori.

« La race créée à l'origine » ou « baramin ».

Les créationnistes des siècles passés, comme C. Linnaeus, décrivant différentes sortes animaux et plantes, supposons que les espèces sont inchangées, et le nombre est maintenant espèces existanteségal au nombre créé à l'origine par Dieu (moins les espèces qui ont déjà disparu dans la mémoire historique de l'humanité, par exemple les dodos). Cependant, l'accumulation de données sur la spéciation dans la nature a contraint les opposants à la théorie de l'évolution à émettre une hypothèse selon laquelle les représentants de chaque « baramin » ont été créés avec un ensemble certaines caractéristiques et la possibilité d'une gamme limitée de changements. Une espèce (une communauté reproductivement isolée au sens des généticiens des populations, ou une phase statique du processus évolutif au sens des paléontologues) n’est pas synonyme du « baramin » des créationnistes. Selon les opposants à la théorie de l'évolution, certains « baramins » incluent de nombreuses espèces, ainsi que des taxons d'ordre supérieur, tandis que d'autres (par exemple, celui humain, sur lequel les créationnistes insistent pour des raisons théologiques, téléologiques et certaines raisons scientifiques naturelles) peuvent n’incluez qu’un seul type. Après la création, les représentants de chaque « baramine » se sont croisés soit sans restrictions, soit en sous-baramines - espèces. Comme critère d'appartenance à deux différents types Un « baramine » que les créationnistes mettent généralement en avant est la capacité de produire une progéniture (même infertile) grâce à l’hybridation interspécifique. Puisqu'il existe des exemples connus d'une telle hybridation entre des espèces de mammifères traditionnellement classées comme appartenant à des genres différents, il existe une opinion parmi les créationnistes selon laquelle chez les mammifères, le « baramine » correspond à peu près à la famille (la seule exception est les humains, qui constituent un « baramine » distinct). »).

« Géologie des inondations », déclarant le dépôt simultané de la plupart des roches sédimentaires la croûte terrestre avec enterrement et fossilisation rapide des restes dus à inondation mondiale au temps de Noé et sur cette base niant l'échelle géochronologique stratigraphique. Selon les partisans de la « géologie des inondations », les représentants de tous les taxons semblent « entièrement formés » dans les archives fossiles, ce qui réfute l’évolution. De plus, la présence de fossiles dans les couches stratigraphiques ne reflète pas la séquence de flores et de faunes qui se sont remplacées sur plusieurs millions d'années, mais la séquence d'écosystèmes associés à différentes profondeurs et altitudes géographiques - depuis les espèces benthiques et pélagiques jusqu'aux plateaux et basses terres. vers les plaines et les hautes terres. Qualifiant la géologie moderne d'« uniformitariste » ou d'« actualiste », les « géologues des crues » accusent ses opposants de postuler des taux extrêmement lents de processus géologiques tels que l'érosion, la sédimentation et la formation de montagnes, qui, selon les « géologues des crues », ne peuvent garantir la préservation de la nature. fossiles, ainsi que l'intersection de certains fossiles (généralement des troncs d'arbres) avec plusieurs couches de roches sédimentaires ("les géologues des inondations" appellent ces fossiles "polystrates").

Pour expliquer les âges de plusieurs milliards d'années de la Terre et de l'Univers, donnés par la géophysique et l'astrophysique, le créationnisme tente de prouver l'inconstance dans le temps de constantes mondiales, telles que la vitesse de la lumière, la constante de Planck, charge élémentaire, des masses de particules élémentaires, etc., et aussi, comme explication alternative, une dilatation gravitationnelle du temps dans l'espace proche de la Terre est postulée. Une recherche est également en cours pour détecter des phénomènes indiquant un âge jeune (moins de 10 000 ans) de la Terre et de l'Univers.

Entre autres affirmations, une thèse fréquemment rencontrée est que la deuxième loi de la thermodynamique exclut l'évolution (ou du moins l'abiogenèse).

1.2.1 Concept de panspermie

Panspermie (grec ancien rbnuresmYab - un mélange de toutes sortes de graines, de rᾶn (pan) - « tout » et urEsmb (sperma) - « graine ») - une hypothèse sur l'apparition de la vie sur Terre à la suite de l'introduction de les soi-disant « embryons de vie » venus de l'espace »

Selon la panspermie, les germes de vie dispersés dans le monde (par exemple les spores microbiennes) sont transférés d'un corps célesteà un autre avec des météorites ou sous l'influence d'une légère pression.

L’hypothèse de la panspermie n’explique en aucune façon l’émergence de la vie ; l’essence de ce concept est que la vie en tant que telle est simplement l’une des propriétés fondamentales de la matière.

Le concept de panspermie repose sur deux prémisses :

l'éternité de la vie;

l'ubiquité de la vie dans l'Univers.

1.2.2 L'émergence de l'hypothèse et son développement

L'hypothèse de la panspermie a été avancée par le scientifique allemand Hermann Eberhard Richter en 1865 et soutenue par G. Helmholtz et S. Arrhenius. Cette hypothèse a également été soutenue par W. Thompson (Lord Kelvin) et V.I. Vernadsky.

Arrhenius, en particulier, a prouvé par des calculs la possibilité fondamentale de transférer des spores bactériennes de planète en planète sous l'influence d'une légère pression.

Après la découverte des rayons cosmiques et l'élucidation de l'effet des rayonnements sur les objets biologiques, la position de l'hypothèse s'est considérablement affaiblie.

Cependant, après que la mission Apollo 12 a découvert des micro-organismes terrestres vivants sur la sonde Surveyor 3 qui a atterri sur la Lune, les gens ont commencé à en parler plus souvent. DANS Dernièrement Les idées de panspermie sont particulièrement souvent évoquées dans les médias dans le contexte de l'échange de matière entre la Terre et Mars, alors qu'il y avait encore beaucoup d'eau à sa surface.

Depuis 1965, plus de 140 molécules organiques différentes ont été découvertes dans l'espace interstellaire. Le lancement du vaisseau spatial Bion était prévu pour 2012. À bord, dans le cadre de l'expérience « Météorite », il devait y avoir des champignons et les micro-organismes les plus résistants à la chaleur sont revenus après un mois de vol vers la Terre. La capsule d'échantillon, située dans l'espace, était censée être chauffée lors de son entrée dans l'atmosphère terrestre, simulant la chute d'une météorite. Une surchauffe importante lors du passage à travers des couches denses de l'atmosphère a une activité bactéricide et biocide. La tâche principale de Bion était de confirmer ou d'infirmer la théorie de la panspermie. Cependant, le 23 août 2012, le lancement a été reporté jusqu'en avril 2013 pour assurer la sécurité des passagers spatiaux - animaux et micro-organismes.

1.2.3 Panspermie technogénique

Basé sur l’hypothèse de la panspermie, le concept de « panspermie technogénique » est né. Les scientifiques craignent que vaisseau spatial, envoyés vers d’autres objets spatiaux, nous pouvons y introduire des micro-organismes terrestres, ce qui détruira la biosphère locale, empêchant son étude.

CHAPITRE2 Théorie de la génération spontanée de la vie

2.1 Le concept de la théorie de la génération spontanée de la vie

La génération spontanée est la génération spontanée d'êtres vivants à partir de matériaux non vivants ; en général, l'émergence spontanée de matière vivante à partir de matière non vivante. Il est désormais généralement admis que l’origine des organismes vivants est impossible et que l’émergence de matière vivante à partir de matière non vivante est pratiquement impossible à l’époque moderne. conditions naturelles. Cependant, les scénarios possibles pour l'émergence de la vie dans les premiers stades de l'existence de la Terre sont activement discutés dans le domaine scientifique.

Cette théorie était courante dans la Chine ancienne, à Babylone et en Égypte comme alternative au créationnisme, avec lequel elle coexistait. Les enseignements religieux de tous les temps et de tous les peuples attribuaient généralement l'apparition de la vie à l'un ou l'autre acte créateur d'une divinité. Les premiers chercheurs en sciences naturelles ont également résolu ce problème de manière très naïve. Aristote (384 – 322 av. J.-C.), souvent salué comme le fondateur de la biologie, adhérait à la théorie de l’origine spontanée de la vie. Même pour un esprit aussi remarquable de l'Antiquité qu'Aristote, il n'était pas particulièrement difficile d'accepter l'idée que des animaux - des vers, des insectes et même des poissons - pouvaient naître du limon.

2. 2 Réfutation de la théorie de la génération spontanée

Expériences de Francesco Redi :

Le médecin toscan Francesco Redi (1626-1698) fut le premier à documenter l'erreur de la théorie de la génération spontanée. Il a réalisé une série d'expériences prouvant que les mouches, contrairement à l'opinion dominante à l'époque, ne peuvent pas surgir d'elles-mêmes dans la viande en décomposition. Redi prit deux morceaux de viande, les plaça dans des pots en argile et recouvrit l'un d'eux de la plus belle mousseline napolitaine. Après un certain temps, il ôta la mousseline, mais il n'y avait ni mouches ni leurs larves dans la viande. De là, le scientifique a tiré une conclusion tout à fait logique : les mouches s'assoient sur de la viande en décomposition et y déposent des larves, ce qui donne naissance à de nouvelles mouches. Ils naissent et n'apparaissent pas d'eux-mêmes. Par conséquent, « la plupart des insectes et des vers ne se génèrent pas spontanément ».

Les expériences de Redi ont sérieusement ébranlé l'idée dominante de la génération spontanée de la vie. Cependant, ses conclusions n’ont pas été immédiatement acceptées par la science et la société. Ce n'était que la première étape sur le chemin long et difficile de la réfutation de la théorie de la génération spontanée - après tout, même Redi lui-même «... par rapport à d'autres cas, a pleinement admis la possibilité d'une génération spontanée ; par exemple, il croyait que les vers intestinaux et à bois provenaient spontanément de matériaux en décomposition.

Après la découverte des micro-organismes par A. van Leeuwenhoek, il n'est pas surprenant qu'ils soient devenus le principal sujet du débat scientifique sur la possibilité d'une génération spontanée - il semblait tout à fait logique que si une génération spontanée a lieu, elle doit certainement être caractéristique de ces « petits animaux insignifiants » de Leeuwenhoek.

Les expériences de Louis Pasteur :

Au moment où le scientifique français Louis Pasteur (1822-1895) commença à résoudre la question de l'origine des micro-organismes, il avait déjà fait un certain nombre de découvertes en chimie et en microbiologie. Il est notamment responsable de la découverte de l'isomérie spatiale, du processus de fermentation et de pasteurisation. Tout au long de sa vie activité scientifiqueétait en quelque sorte lié à production industrielle, et c'est à lui que Pasteur doit l'essentiel de ses réalisations.

Pasteur, comme la plupart des scientifiques de l'époque, était préoccupé par l'origine des êtres vivants, à l'étude desquels il consacrait tant de temps et d'efforts. Il a répété les expériences de Spallanzani, mais les partisans de la théorie de la génération spontanée ont soutenu que l'air naturel non chauffé était nécessaire à la génération spontanée d'animaux microscopiques, car, selon les vitalistes, le chauffage tuait la force « vivifiante » ou « fructueuse ». En outre, ils ont fait valoir (cependant, Pasteur lui-même l'a compris) que pour la pureté de l'expérience, il est nécessaire que les levures et les vibrions ne pénètrent pas dans le récipient contenant de l'air non chauffé. La tâche semblait impossible à Pasteur.

Mais bientôt, en faisant appel au scientifique français Antoine Balard, connu dans le monde entier pour la découverte du brome, il parvient à trouver une issue à cette situation difficile. Pasteur a demandé à ses assistants de préparer des flacons très inhabituels - leurs cols étaient allongés et courbés vers le bas comme des cols de cygne (en forme de S), Balard a suggéré cette idée et a soufflé le premier exemplaire sur le feu. Il versa la décoction dans ces flacons, la fit bouillir sans boucher le récipient et la laissa sous cette forme pendant plusieurs jours. Passé ce délai, il n'y avait plus un seul micro-organisme vivant dans le bouillon, malgré le fait que l'air non chauffé pénétrait librement dans le col ouvert du ballon. Pasteur a expliqué cela par le fait que tous les microbes contenus dans l'air se déposent simplement sur les parois du col étroit et n'atteignent pas le milieu nutritif. Il confirma ses propos en secouant soigneusement le flacon pour que le bouillon rince les parois du col courbé, et cette fois en trouvant des animaux microscopiques dans une goutte du bouillon.

gLAVE3 Théorie de l'état stable

Selon la théorie de l’état stationnaire, la Terre n’a jamais vu le jour, mais a existé pour toujours ; il a toujours été capable de supporter la vie, et s’il changeait, ce n’était que très peu. Selon cette version, les espèces ne sont pas non plus apparues, elles ont toujours existé et chaque espèce n'a que deux possibilités : soit un changement de nombre, soit une extinction.

Cependant, l'hypothèse de l'état stationnaire contredit fondamentalement les données de l'astronomie moderne, qui indiquent une durée de vie limitée de toute étoile et, par conséquent, des systèmes planétaires autour des étoiles. Selon des estimations modernes, basées sur la prise en compte des taux de désintégration radioactive, l'âge de la Terre, du Soleil et du système solaire est d'environ 4,6 milliards d'années. Cette hypothèse n’est donc généralement pas prise en compte par la science académique.

Les partisans de cette hypothèse ne reconnaissent pas que la présence ou l'absence de certains restes fossiles peuvent indiquer le moment de l'apparition ou de l'extinction d'une espèce particulière, et citent comme exemple un représentant du poisson à nageoires lobes - le cœlacanthe. Selon les données paléontologiques, les animaux à nageoires lobes ont disparu à la fin du Crétacé. Cependant, cette conclusion a dû être reconsidérée lorsque des représentants vivants de nageoires lobées ont été découverts dans la région de Madagascar. Les partisans de la théorie de l'état stationnaire soutiennent que ce n'est qu'en étudiant les espèces vivantes et en les comparant avec des restes fossiles que l'on peut tirer une conclusion sur l'extinction, et même dans ce cas, il est très probable qu'elle soit incorrecte. Utilisant des données paléontologiques pour étayer la théorie de l’état d’équilibre, ses partisans interprètent la présence de fossiles en termes écologiques. Par exemple, apparition soudaine de toute espèce fossile dans une certaine couche, ils s'expliquent par une augmentation de la taille de sa population ou par son déplacement vers des lieux favorables à la préservation des vestiges. Les théories de la génération spontanée et de l'état stationnaire n'ont qu'un intérêt historique ou philosophique, puisque les résultats de la recherche scientifique contredisent les conclusions de ces théories.

CHAPITRE 4 Concept d'évolution biochimique

Jusqu'au milieu du 20e siècle. de nombreux scientifiques pensaient que les composés organiques ne pouvaient apparaître que dans un organisme vivant. C'est pourquoi on les appelait composés organiques, par opposition aux substances inanimées - minéraux, appelés composés inorganiques. On croyait que les substances organiques n'apparaissent que de manière biogénique et que la nature des substances inorganiques est complètement différente, de sorte que l'émergence même des organismes les plus simples à partir de substances inorganiques est totalement impossible. Cependant, après la synthèse du premier composé organique à partir d'éléments chimiques ordinaires, l'idée de deux essences différentes de substances organiques et inorganiques s'est avérée intenable. À la suite de cette découverte, sont apparues la chimie organique et la biochimie, qui étudient les processus chimiques dans les organismes vivants.

De plus, cette découverte scientifique a permis de créer le concept d'évolution biochimique, selon lequel la vie sur Terre est née de processus physiques et chimiques. Cette hypothèse reposait sur des données sur la similitude des substances qui composent les plantes et les animaux, sur la possibilité de synthétiser des substances organiques qui composent les protéines dans des conditions de laboratoire.

L'académicien A.I. Oparin a publié son ouvrage « L'origine de la vie » en 1924, qui expose une hypothèse fondamentalement nouvelle sur l'origine de la vie. L'essence de l'hypothèse était la suivante : l'origine de la vie sur Terre est un long processus évolutif de formation de matière vivante dans les profondeurs de la matière non vivante. Et cela s'est produit grâce à l'évolution chimique, à la suite de laquelle les substances organiques les plus simples ont été formées à partir de substances inorganiques sous l'influence de facteurs physico-chimiques puissants, et ainsi l'évolution chimique a progressivement atteint un niveau qualitativement nouveau et est passée à l'évolution biochimique.

Considérant le problème de l'émergence de la vie par évolution biochimique, Oparin identifie trois étapes de transition de la matière inanimée à la matière vivante :

Synthèse de composés organiques initiaux à partir de substances inorganiques dans les conditions de l'atmosphère primaire de la Terre primitive ;

Formation de biopolymères, de lipides, d'hydrocarbures à partir de composés organiques accumulés dans les réservoirs primaires de la Terre ;

Auto-organisation de composés organiques complexes, émergence sur leur base et amélioration évolutive du processus de métabolisme et de reproduction des structures organiques, aboutissant à la formation de la cellule la plus simple.

Malgré toute sa validité expérimentale et sa force de persuasion théorique, le concept d’Oparin présente à la fois des forces et des faiblesses.

La force du concept réside dans sa correspondance assez précise avec l’évolution chimique, selon laquelle l’origine de la vie est le résultat naturel de l’évolution prébiologique de la matière. Un argument convaincant en faveur de ce concept est également la possibilité d'une vérification expérimentale de ses principales dispositions. Cela concerne la reproduction en laboratoire non seulement des conditions physico-chimiques supposées de la Terre primordiale, mais également des coacervats qui imitent l'ancêtre précellulaire et ses caractéristiques fonctionnelles.

Le côté faible du concept est l'incapacité d'expliquer le moment même du passage des composés organiques complexes aux organismes vivants - après tout, dans aucune des expériences, il n'a été possible d'obtenir la vie.

De plus, Oparin admet la possibilité d'une auto-reproduction des coacervats en l'absence de systèmes moléculaires dotés de fonctions de code génétique. Autrement dit, sans reconstituer l’évolution du mécanisme de l’hérédité, il est impossible d’expliquer le processus de passage du non-vivant au vivant. Par conséquent, on pense aujourd’hui qu’il ne sera pas possible de résoudre ce problème biologique des plus complexes sans impliquer le concept de systèmes catalytiques ouverts, la biologie moléculaire et la cybernétique.

CONCLUSION

Beaucoup de ces « théories » et leurs explications proposées sur la diversité des espèces existantes utilisent les mêmes données mais en mettent l’accent sur différents aspects. Les théories scientifiques peuvent être super fantastiques d’un côté et super sceptiques de l’autre. Des considérations théologiques peuvent également trouver leur place dans ce cadre, selon opinions religieuses leurs auteurs. L’un des principaux points de désaccord, même à l’époque prédarwinienne, était la question de la relation entre les conceptions scientifiques et théologiques de l’histoire de la vie.

Aujourd'hui, de nombreuses théories différentes sur les origines humaines sont répandues dans le monde et, parallèlement, il existe une vision évolutionniste de cette question. Parmi les gens ordinaires, nombreux sont ceux qui se considèrent comme de fervents partisans de l'anthropogenèse, mais malgré le grand nombre de ses admirateurs, il existe un nombre colossal de scientifiques et de gens ordinaires qui reconnaissent la théorie comme intenable et présentent des arguments convaincants et indéniables contre la vision évolutionniste de l'anthropogenèse. le monde. Une partie importante des scientifiques perçoit la théorie évolutionniste comme rien d’autre que de la mythologie, basée davantage sur des fabrications philosophiques que sur des données scientifiques. Grâce à cela, dans le moderne monde scientifique Des discussions sont en cours sur les causes de l'émergence du monde et de l'homme, qui aboutissent parfois même à une hostilité mutuelle. Cependant, la théorie de l’évolution existe toujours et mérite d’être étudiée, même si ce n’est pas sérieusement.

Mais une seule chose est claire et évidente : aucune des théories existantes sur l’origine humaine n’est strictement prouvée. En fin de compte, le critère de sélection de chaque individu est la croyance en telle ou telle théorie.

Bibliographie:

1. Zhiryakov V.G. Chimie organique. M. 2000.

2. Biologie. Éd. D.K. Belyaeva M. 2006.

3. Concepts sciences naturelles modernes. Éd. V.N. Lavrienko M. 2007.

4. Kulev A.V. "Biologie générale" 10e année, Boîte à outils. Saint-Pétersbourg : Parité, 2001.

5. Oparine AI. "Origine de la vie". Moscou : Jeune Garde, 1954.

6. Rupert Matthews « Comment la vie a commencé ». De la série de livres « Que s'est-il passé avant notre ère ? » Volgograd : « Livre », 1992.

7. Novikov I.D. Evolution de l'Univers. M. : « Sciences », 1990.

- 42,48 KoMGGKI

Rapport sur le sujet :

« Créationnisme. Preuve du créationnisme"

Interprété par Victoria Romanovitch

Étudiant 2 classe "A"

Minsk, 2011

Le créationnisme (du latin creatio, gen. créationis - création) est un concept théologique et idéologique, dans le cadre duquel les principales formes monde organique(la vie), l'humanité, la planète Terre, ainsi que le monde dans son ensemble, sont considérés comme directement créés par le Créateur ou Dieu.

L’histoire du créationnisme fait partie de l’histoire de la religion, même si le terme lui-même est apparu plus récemment. Le terme « créationnisme » est devenu populaire vers la fin du XIXe siècle, désignant des concepts qui reconnaissent la vérité de l'histoire de la création exposée dans l'Ancien Testament. L'accumulation de données provenant de diverses sciences (de l'astronomie à la géologie et à la biologie), en particulier la diffusion de la théorie de l'évolution au XIXe siècle, ont conduit à l'émergence d'une contradiction entre les nouvelles visions scientifiques et l'image biblique du monde. Le résultat de cet antagonisme fut la renaissance ultérieure du créationnisme en tant qu'ensemble de concepts téléologiques, qui sont la réaction des chrétiens conservateurs aux idées dominantes sur le chemin évolutif et naturel de l'origine de la nature vivante et inanimée.

Le créationnisme a deux sources. D'une part, il doit sa formation aux textes sacrés de la religion chrétienne, qui affirment la genèse de l'existence par l'acte créateur du Créateur, qui a créé l'Univers à partir de la non-existence (rien), puis toutes les espèces (genres ) d'êtres vivants dans la biosphère terrestre et d'humains issus de diverses formes de nature inanimée (création en six jours). En revanche, il doit sa formation à toute une série de faits scientifiques qui ne peuvent être expliqués du point de vue de l'évolutionnisme.

De tels faits incluent, par exemple, l'impossibilité d'une explication naturelle de l'émergence de la vie spirituelle humaine, qui le sépare du monde des animaux dépourvu de conscience de soi, de pensée abstraite, de langage grammaticalement structuré et de toute forme d'activité créatrice spirituelle - science, art, religion. De tels faits incluent également l'absence de données scientifiques incontestables en faveur de la doctrine de la macroévolution biologique progressive, qui contredit également la croissance de l'entropie selon la deuxième loi de la thermodynamique ; l'impossibilité de réduire les phénomènes biologiques à des phénomènes physiques, le problème complètement non résolu d'une explication physique et chimique de l'origine de la vie biologique, qui met en doute l'idée de la génération spontanée naturelle de la vie biologique ; l'impossibilité pour la physique moderne d'abandonner le principe anthropique, selon lequel les valeurs de toutes les grandeurs physiques et cosmologiques sont déterminées par l'exigence de la possibilité de l'existence humaine sur Terre ; l'incohérence du modèle de « l'univers éternellement existant », qui n'est pas cohérent avec la deuxième loi de la thermodynamique et le fond diffus cosmologique observé ; la validité scientifique de la théorie du « Big Bang » et de « l'univers en expansion », dans le contexte de laquelle est affirmée l'existence du début de l'univers dans le temps, par laquelle on entend le début de l'expansion, etc.

Parmi les courants du créationnisme, les plus représentatifs et les plus puissants sont le créationnisme de la Jeune Terre, qui insiste sur l'adhésion littérale aux six jours de création du Livre de la Genèse de l'Ancien Testament, et le créationnisme de l'Ancienne Terre, où les six jours de création sont interprétés comme une formule symbolique - une métaphore adaptée au niveau de perception des gens différentes époques avec différents niveaux de connaissance, ce qui peut avoir son fondement dans le fait que le mot jour (hébreu « yom ») ne signifie pas seulement un jour dans les Saintes Écritures, mais indique aussi souvent une période de temps indéfinie.

Parmi le créationnisme de l'ancienne terre, il est important de souligner le créationnisme de création progressive (créationnisme progressif), selon lequel Dieu dirige en permanence le processus de changement des espèces biologiques et leur apparition, sans qu'il soit nécessaire de spéciation par sélection naturelle. Le créationnisme évolutionniste (évolutionnisme théiste), qui reconnaît la théorie de l'évolution comme un instrument de Dieu, doit également être considéré comme une direction incluse dans le créationnisme.

Le créationnisme moderne est un mouvement puissant en philosophie et en science. De nombreux scientifiques éminents dans divers domaines de la connaissance en font partie.

Réfuter l'évolution

Il existe évidemment de profondes différences entre la théorie de l’évolution et le récit biblique de la création. Les partisans de l’évolution soutiennent que la création est incompatible avec la science. Mais pour être juste, on peut aussi se demander : l’évolution elle-même est-elle vraiment scientifique ? D’un autre côté, le récit du livre biblique de la Genèse, comme beaucoup le prétendent, est-il simplement un mythe ordinaire de la création ancienne ? Ou est-ce en accord avec les découvertes de la science moderne ? Et qu’en est-il des autres questions qui préoccupent de nombreuses personnes : s’il existe un Créateur tout-puissant, alors pourquoi y a-t-il tant de guerres, de famines et de maladies qui provoquent la mort prématurée de millions de personnes ? Pourquoi permet-il tant de souffrance ? S’il existe un Créateur, nous dit-il ce qui se passera dans le futur ?

Restes

Alors, quand on donne la parole aux fossiles, leurs preuves ne favorisent pas l'évolution. Au contraire, il plaide en faveur de la création. Cela montre que de nombreux « types » différents d’organismes vivants sont apparus soudainement. Bien qu'il y ait une grande diversité au sein de chaque « genre », il n'y a aucun lien avec les ancêtres évolutionnaires. Ils n’existaient pas non plus avec les différentes « sortes » d’êtres vivants qui sont apparus plus tard. Les différents « genres » ont continué à exister pendant de longues périodes sans grand changement, jusqu'à ce que certains disparaissent, tandis que d'autres ont survécu jusqu'à nos jours.

Dans son livre Order: In Life, l’évolutionniste Edmund Samuel conclut : « Le concept d’évolution ne peut pas être considéré comme une explication strictement scientifique de l’existence de diverses formes de vie. » Pourquoi pas? Il ajoute : "Aucune analyse précise de la répartition biogéographique ou des archives fossiles ne peut directement soutenir l'évolution."

Évidemment, une étude impartiale conduirait à la conclusion que les fossiles ne soutiennent pas la théorie de l’évolution. D’un autre côté, les preuves fossiles fournissent un argument solide en faveur de la création. Le zoologiste Coffin a déclaré : « Pour les scientifiques laïcs, les fossiles, c’est-à-dire les preuves d’une vie antérieure, représentent la cour d’appel la plus élevée et la plus définitive, car les archives fossiles sont la seule chronique fiable de la vie dont dispose la science. Si ces archives fossiles ne correspondent pas à la théorie de l’évolution – et nous avons vu que c’est le cas – alors qu’enseignent-elles ? Cela nous dit que les plantes et les animaux ont été créés sous leurs formes fondamentales. Les preuves fondamentales contenues dans les archives fossiles soutiennent la création et non l’évolution. » C’est pourquoi l’astronome Carl Sagan a admis franchement dans son livre Cosmos : « Les preuves fossiles pourraient être compatibles avec le concept d’un grand concepteur. »

Réfutation spontanée de la génération

L'un des concepts évolutionnistes modernes sur les origines de la vie est décrit dans le livre de Richard Dawkins, The Selfish Gene. Selon sa théorie, la Terre possédait au début une atmosphère composée de dioxyde de carbone, de méthane, d’ammoniac et d’eau. Sous l’influence de l’énergie solaire et peut-être des éclairs ou des éruptions volcaniques, ces composés simples ont été décomposés puis transformés en acides aminés. Des variétés d'entre eux se sont progressivement accumulées dans les mers et ont formé des composés similaires aux protéines. En conséquence, dit-il, l’océan s’est transformé en une « soupe primordiale », au début sans vie.

Une « soupe primordiale » aurait-elle pu se former ?

Quelle est la probabilité que les acides aminés soi-disant formés dans l’atmosphère se soient déposés et aient formé une « soupe primordiale » dans les océans ? Absolument incroyable, car la même énergie qui décomposerait les composés chimiques simples présents dans l’atmosphère décomposerait encore plus rapidement tous les acides aminés complexes formés en leurs éléments constitutifs. Il est intéressant de noter que dans l’expérience de Miller avec une décharge électrique dans « l’atmosphère », les quatre acides aminés obtenus n’ont été préservés que parce qu’il les a retirés de la zone de décharge. S'il les avait laissés là, la décharge les aurait à nouveau brisés.

Disons que les acides aminés ont réussi à atteindre les océans et à échapper aux rayons ultraviolets nocifs de l'atmosphère. Et maintenant quoi? Hitching explique : « Il n’y aurait pas assez d’énergie sous la surface de l’eau pour activer des réactions chimiques ultérieures ; l’eau empêche de toute façon la croissance de molécules plus complexes.

Ainsi, pour que des molécules et des protéines plus grosses, adaptées à l’origine de la vie, soient formées à partir des acides aminés présents dans l’eau, les acides aminés devaient sortir de l’eau. Mais s’ils sortent de l’eau, ils ne pourront là encore pas éviter les effets néfastes des rayons ultraviolets ! "En d'autres termes, la probabilité théorique de franchir ne serait-ce que cette première étape relativement facile [d'obtention d'acides aminés] de l'évolution de la vie est nulle", explique Hitching.

Bien qu’il soit communément admis que la vie est apparue spontanément dans les océans, le milieu aquatique n’est tout simplement pas propice aux processus chimiques nécessaires. Le chimiste Richard Dickerson explique : « Il est donc difficile d’imaginer comment la polymérisation [l’assemblage de molécules simples en molécules complexes] aurait pu se produire dans le milieu aquatique de l’océan primordial, puisque la présence d’eau ne favorise pas la polymérisation, mais la dépolymérisation [la décomposition de grosses molécules en molécules plus simples]. Le biochimiste George Wald est d’accord. Il dit : « La dissolution spontanée est beaucoup plus probable et se produit donc beaucoup plus rapidement que la synthèse spontanée. » Cela signifie qu’il n’y a pas eu d’accumulation de « bouillon primaire » ! Wald considère qu'il s'agit « du problème le plus tenace auquel nous [les évolutionnistes] sommes confrontés ».

Il existe cependant un autre problème tenace. Comme on le sait, il existe plus de 100 acides aminés différents, mais les protéines des organismes vivants n’en ont besoin que de 20. De plus, on les retrouve sous deux formes : certaines molécules ont une « asymétrie à droite », tandis que d’autres ont une « asymétrie à gauche ». "-main" asymétrie. Lorsqu'elle est formée par hasard, comme dans le cas d'une soupe primordiale théorique, une moitié est susceptible d'avoir une structure à droite, l'autre moitié une structure à gauche. La raison pour laquelle une forme est préférée dans les organismes vivants n’est pas connue. Et pourtant, sur les 20 acides aminés impliqués dans la formation des protéines dans les organismes vivants, tous ont laissé une asymétrie ou une structure !

Comment se fait-il que seules certaines espèces nécessaires soient accidentellement combinées dans le « bouillon » ? Le physicien J. D. Bernal admet : « Il faut admettre que l’émergence de l’asymétrie reste encore l’un des problèmes les plus difficiles à résoudre pour expliquer les caractéristiques structurelles de la vie. » Sa conclusion est la suivante : « Nous ne pourrons peut-être jamais expliquer l’asymétrie. »

Est-ce scientifique ?

Avant de reconnaître la génération spontanée de la vie comme un fait scientifique, il faudrait la confirmer par la méthode scientifique. Cette méthode est décrite comme suit : observer ce qui se passe ; sur la base de ces observations, développer une théorie capable de donner une image fidèle de la réalité ; tester la théorie avec d'autres observations et expériences ; voir si les prédictions basées sur cette théorie se réalisent.

Les scientifiques qui tentent de suivre la méthode scientifique n’ont pas réussi à voir la génération spontanée de la vie. Il n’y a aucune preuve que cela se produise aujourd’hui, et avant, lorsque les évolutionnistes disaient que cela se produisait, il n’y avait bien sûr aucun observateur humain. Aucune théorie à ce sujet n'a été confirmée par des observations. Les expériences en laboratoire visant à reproduire la génération spontanée ont échoué. Les prédictions basées sur la théorie ne se sont pas réalisées. Pouvons-nous parler de science honnête si, malgré une telle incohérence dans l'application ? méthode scientifique, une telle théorie est exaltée au niveau des faits ?

D’un autre côté, il existe suffisamment de preuves en faveur du fait que la génération spontanée de vie à partir de matière inanimée est impossible. Comme l’admet Wald, professeur à l’Université Harvard, « il suffit de considérer l’ampleur de cette tâche pour reconnaître que la génération spontanée d’un organisme vivant est impossible ». Mais que croit réellement cet partisan de l’évolution ? Il répond : « Pourtant, je crois que notre existence sur terre est le résultat d’une génération spontanée. » Cela ressemble-t-il à une science objective ?

Le biologiste britannique Joseph Henry Woodger a décrit ce raisonnement comme suit : « L’affirmation selon laquelle ce que nous souhaitons croire s’est réellement produit n’est que du simple dogmatisme. » Qu’est-ce qui a amené les scientifiques à accepter ce mépris apparent pour la méthode scientifique ? Le célèbre évolutionniste Loren Iseley a admis ce qui suit : « La science, après avoir reproché au théologien de s'appuyer sur des mythes et des miracles, s'est retrouvée dans la position peu enviable de créer sa propre mythologie, à savoir l'hypothèse que dans les temps primitifs, ce qui s'est réellement passé, ce qui, après beaucoup d’efforts, il n’a pas été possible de prouver que cela se produisait aujourd’hui.

Sur la base des preuves, nous pouvons dire que la théorie de la génération spontanée de vie appartient davantage au domaine de la science-fiction qu’au domaine des faits scientifiques. De nombreux partisans de cette théorie ont apparemment abandonné la méthode scientifique pour croire ce qu’ils aiment croire. Malgré le fait que les chances de vie résultant du hasard soient incroyablement faibles, le dogmatisme obstiné l'emporte sur la prudence habituellement dictée par la méthode scientifique.

Description du travail

Le créationnisme (du latin creatio, gen. creationis - création) est un concept théologique et idéologique dans lequel les principales formes du monde organique (vie), de l'humanité, de la planète Terre, ainsi que du monde dans son ensemble, sont considérées comme directement créé par le Créateur ou Dieu.

L’histoire du créationnisme fait partie de l’histoire de la religion, même si le terme lui-même est apparu plus récemment. Le terme « créationnisme » est devenu populaire vers la fin du XIXe siècle, désignant des concepts qui reconnaissent la vérité de l'histoire de la création exposée dans l'Ancien Testament. L'accumulation de données provenant de diverses sciences (de l'astronomie à la géologie et à la biologie), en particulier la diffusion de la théorie de l'évolution au XIXe siècle, ont conduit à l'émergence d'une contradiction entre les nouvelles visions scientifiques et l'image biblique du monde. Le résultat de cet antagonisme fut la renaissance ultérieure du créationnisme en tant qu'ensemble de concepts téléologiques, qui sont la réaction des chrétiens conservateurs aux idées dominantes sur le chemin évolutif et naturel de l'origine de la nature vivante et inanimée.

LE CRÉATIONNISME

LE CRÉATIONNISME

(depuis lat. création - création), re-ligue. la doctrine de la création du monde par Dieu à partir de rien. Caractéristique du théiste. religions - Judaïsme, Christianisme, Islam.

Dictionnaire encyclopédique philosophique. - M. : Encyclopédie soviétique. Ch. éditeur : L. F. Ilyichev, P. N. Fedoseev, S. M. Kovalev, V. G. Panov. 1983 .

LE CRÉATIONNISME

(du latin creare créer)

doctrine religieuse sur la création du monde par Dieu à partir de rien ; dans la patristique et la scolastique - selon lesquels, du fait de la conception seulement, l'âme est créée par Dieu à partir de rien et s'unit au corps (voir. Traduction).

Dictionnaire encyclopédique philosophique. 2010 .

LE CRÉATIONNISME

(en biologie) (du latin creatio - création) - biologique. , interprétant la variété des formes organiques. le monde en tant que divinités. les créations. K. nie l'évolution et les espèces. En biologie, le dogme de l'Église créationniste s'est poursuivi du Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle, incarné dans l'idée anti-évolutionniste de l'immuabilité des espèces, partagée par la plupart des naturalistes de l'époque.

K. a reçu sa forme scientifique de. anatomiste et paléontologue J. Cuvier. Le concept systématiquement créationniste de la multiplicité des actes créant des catastrophes a été introduit par ses étudiants et disciples A. D. Orbigny et J. Agassiz. Bien que K. à partir de la fin du XVIIIe siècle ait été soumis à de fortes attaques de la part des idées évolutionnistes (déjà C. Linnaeus à la fin de sa vie, il abandonna cette vision de l'immuabilité des espèces), notamment Lamarck, mais seule la théorie de Darwin sur l'origine des espèces fragilisa son influence. Au cours du XIXe siècle, elle s'est battue pour évincer la biologie de la biologie. particulièrement férocement en Angleterre (A. Sedgwick, Wollaston, etc.), en France (M. Flourens, A. Milne-Edwards, J. Quatrefage, etc.) et aux USA (biologiste suisse Agassiz, qui vécut en Amérique) 20e siècle - la fin et le triomphe complet de l'enseignement évolutionniste, à la suite de quoi les vues créationnistes deviennent un anachronisme. Cependant, jusqu'à présent, K. est utilisé comme bannière dans les efforts continus de l'Église pour subordonner la science à son influence, tente continuer à soumettre les théories évolutionnistes à des preuves, comme les affirmations sur « l’épuisement » de la théorie de l’origine des espèces (V. Troll), sur « l’invalidité » des natures. sélection dans les moyens de création. transformations évolutives, progrès de l'évolution (J. Dewar), etc. La forme « timide » de K. est que le darwinisme n'est qu'une des hypothèses possibles (F. Fothergill). Ce t.zr. se termine avec d’autres tendances modernes. K. – tentatives d’« assimiler » l’évolution. l'enseignement, le subordonnant à l'idée de divinités. les créations. Il s'agit de divers concepts vitalistes : la théorie de l'évolution émergente, le « téléfinalisme » de Leconte de Nuits, la théorie de « l'activité primaire » de R. Ruillet, et bien d'autres. Le Dr K. est reconnu dans le néo-thomisme. Privé de tout contenu scientifique, K. aujourd'hui. le temps n'a que du négatif. idéologique armes de la lutte de la religion contre la biologie scientifique.

Lit. : Cuvier J., Discours sur les révolutions à la surface du globe, trad. du français, M.-L., 1937 ; Davitashvili L. Sh., Histoire de l'évolution. paléontologie de Darwin à nos jours, M.-L., 1948 ; Platonov G.V., Darwin, Darwinisme et, M., 1959 ; Frolov I. T., Sur la causalité et l'opportunité dans la nature vivante, M., 1961 ; Zimmerman W., Évolution. Die Geschichte ihrer Probleme und Erkenntnisse, Munich, 1953.

M. Lévit. Moscou.

Encyclopédie philosophique. En 5 volumes - M. : Encyclopédie soviétique. Edité par F. V. Konstantinov. 1960-1970 .

Synonymes:

Voyez ce qu'est « CRÉATIONNISME » dans d'autres dictionnaires :

Novolatinsk., de lat. creare, créer, du grec, fin. Croyance grecque antique selon laquelle Dieu crée âmes humaines dans le temps et les relie aux corps à la naissance ou 40 jours après la conception. Explication 25000 mots étrangers, qui est entré en service... ... Dictionnaire des mots étrangers de la langue russe

- (du latin creatio création), doctrine religieuse sur la création du monde par Dieu à partir de rien. Caractéristique des religions théistes du judaïsme, du christianisme, de l'islam... Encyclopédie moderne

- (du latin creatio création) doctrine religieuse sur la création du monde par Dieu à partir de rien. Caractéristique des religions théistes du judaïsme, du christianisme, de l'islam... Grand Dictionnaire encyclopédique