Le discours égocentrique s'observe entre trois et cinq ans (souvent ses éléments stables persistent jusqu'à l'âge de sept ans) et se manifeste par le fait que les enfants parlent à voix haute, comme s'ils ne s'adressaient à personne en particulier, en particulier, ils posent des questions sans recevoir de réponse et sans vous en soucier du tout. Un enfant égocentrique ne s'intéresse pas à qui il s'adresse, à la façon dont il est entendu et compris. La première personne qu'il rencontre devient son « interlocuteur ». L'enfant se contente uniquement de l'intérêt visible des autres pour ses déclarations ou ne remarque pas son absence totale et adhère à l'illusion que les autres perçoivent et vivent ce qui se passe exactement de la même manière que lui. Le discours égocentrique se caractérise par l'incapacité du locuteur à percevoir le point de vue de l'interlocuteur pour le comprendre ou l'influencer : ici, au lieu de la relation dialogique centrée « Je - Tu », le « Je » monologique est placé au centre, rigidement prédéterminant toute « perspective cognitive ». De plus, sa propre position n’est pas suffisamment différenciée, et parfois même pas du tout séparée des autres positions possibles.

Analysant les déclarations des enfants, J. Piaget a divisé le discours égocentrique en trois catégories relativement indépendantes :

L'écholalie ou simple répétition, qui prend la forme d'une sorte de jeu : l'enfant prend plaisir à répéter des mots pour eux-mêmes, sans se référer à personne.

Monologue ou soutien verbal (accompagnement) des actions réalisées.

Un monologue à deux ou un monologue collectif est le type de discours égocentrique le plus socialisé, dans lequel le plaisir de prononcer des mots s'ajoute au plaisir de susciter l'attention et l'intérêt d'autrui, réel ou imaginaire ; cependant, ces déclarations ne s’adressent toujours à personne, car elles ne tiennent pas compte des points de vue alternatifs.

Les principales fonctions de la parole égocentrique, selon Piaget, sont « l'analyse de la pensée » et la « rythmisation de l'activité » dans le but de procurer du plaisir, et non l'organisation du processus de communication. Le discours égocentrique ne poursuit pas les objectifs du dialogue et de la compréhension mutuelle.

Dans ce type de comportement de parole, Piaget a vu un cas particulier d'« égocentrisme » des enfants - l'attitude dominante, la « position mentale » (ou le système de vision du monde dominant) enfance, qui s'exprime par une incapacité générale à prendre la position d'un autre et est surmontée au cours d'une « décentration » progressive - augmentant la sensibilité de l'enfant aux points de vue et aux méthodes de perception alternatives aux siens.

À son tour, le discours socialisé diffère fortement de toutes les formes monologiques de discours égocentrique par son ciblage, sa concentration sur l'interlocuteur et peut inclure des éléments de contenu aussi différent que : - les informations transmises, - la critique ; - des incitations à l'action ou des interdictions (ordres, demandes, menaces...) ; - des questions; - réponses.

Recherche basique le soi-disant « discours égocentrique de l’enfant » psychologie domestique ont été réalisées par L.S. Vygotski. Selon Vygotsky, le discours égocentrique peut être décrit phénoménologiquement comme type particulier Le discours des jeunes enfants, qui ne sert pas à des fins de communication (message), ne modifie pas de manière significative le comportement de l’enfant, mais accompagne seulement ses activités et ses expériences comme accompagnement. Il ne s’agit là que d’un discours adressé à soi-même pour influencer son propre comportement. Progressivement, cette forme d'expression verbale devient de plus en plus incompréhensible pour les autres ; au début de l'âge scolaire, sa part dans les réactions de parole de l'enfant (« coefficient de parole égocentrique ») diminue jusqu'à zéro. Selon J. Piaget, le discours égocentrique est au seuil scolarité cela devient simplement un rudiment inutile et meurt. L.S. Vygotsky avait une opinion différente sur cette question : il pensait que cette forme d'activité de la parole ne disparaît pas sans laisser de trace, mais se déplace vers le plan interne, devient une parole intérieure et commence à jouer un rôle important dans le contrôle du comportement humain. En d’autres termes, ce n’est pas le discours égocentrique en tant que tel qui disparaît, mais seulement sa composante externe et communicative. Ce qui apparaît comme un moyen de communication imparfait se révèle être un outil subtil d’autorégulation.

Selon Vygotsky, qui a modifié méthodologie de recherche Piaget, en cas de difficultés et d'obstacles à la mise en œuvre de toute activité, le coefficient de discours égocentrique, c'est-à-dire le nombre de déclarations égocentriques augmente sensiblement. De plus, ils reflètent le plan d'activité, ses tournants, ses changements significatifs, résultat final; les difficultés qui surviennent sont souvent exprimées, des actions et opérations spécifiques effectuées par l'enfant sont prononcées. Comme le croyait Vygotsky, la pertinence de ces déclarations égocentriques et leur lien évident avec les actes comportementaux observés ne permettent pas, à la suite de Piaget, de reconnaître ce type de discours activité comme un « rêve verbal ». Dans ce cas, il y a des tentatives pour faire face et résoudre la situation problématique, ce qui fait que le discours égocentrique (au sens fonctionnel) n'est plus lié à l'égocentrisme enfantin, mais à la pensée réaliste d'un adulte. Les déclarations égocentriques d'un enfant dans des conditions d'activité difficiles ont une fonction et un contenu similaires à la réflexion silencieuse sur une tâche complexe, c'est-à-dire discours intérieur, caractéristique d'un âge plus avancé.

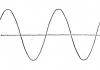

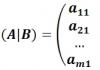

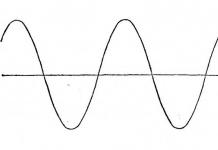

Selon Vygotsky, la parole est d'abord sociale, car ses fonctions initiales sont le message, la communication, l'établissement et le maintien des liens sociaux. Au fur et à mesure que l'enfant se développe mentalement, il se différencie, se brise en discours communicatif et égocentrique, et dans le second cas, il n'y a pas de fermeture égoïste de la pensée et des mots en eux-mêmes, mais une transition des formes collectives d'activité de parole vers le plan interne, leur utilisation opportune « pour soi ». Le développement de la ligne de parole peut être reflété dans le schéma suivant :

discours social - discours égocentrique - discours intérieur.

Vygotsky a montré dans ses polémiques avec Piaget que la parole égocentrique remonte génétiquement à la parole externe (communicative) et est le produit de son intériorisation partielle. Ainsi, le discours égocentrique est comme une étape de transition du discours externe au discours interne. On peut conclure qu'elle reflète l'une des étapes les plus importantes de l'intériorisation de la parole, assurant la formation de sa fonction régulatrice.

Selon l'enseignement de Piaget, le discours égocentrique d'un enfant est une expression directe de l'égocentrisme de la pensée de l'enfant, qui, à son tour, est un compromis entre l'autisme originel la pensée des enfants et sa socialisation progressive.

Dans le discours égocentrique, l’enfant ne doit pas s’adapter aux pensées de l’adulte ; par conséquent, sa pensée reste la plus égocentrique possible, ce qui s'exprime dans l'incompréhensibilité du discours égocentrique pour un autre, dans son abréviation et autres caractéristiques structurelles. Par sa fonction, la parole égocentrique dans ce cas ne peut être autre chose qu'un simple accompagnement qui accompagne la mélodie principale de l'activité de l'enfant et ne change rien à cette mélodie elle-même. Ce discours n’a aucune fonction dans le comportement et la pensée de l’enfant. Et comme c'est l'expression d'un égocentrisme enfantin, et que celui-ci est voué à s'éteindre au cours de développement de l'enfant, il est naturel que son destin génétique soit le même, parallèle à la mort de l’égocentrisme dans la pensée de l’enfant. Le discours égocentrique est l'expression directe de la socialisation incomplète du discours des enfants. Piaget a décrit trois caractéristiques du discours égocentrique :

1. il représente un monologue collectif, c'est-à-dire qu'il se manifeste dans équipe d'enfants s'il y a d'autres enfants ;

2. ce monologue collectif s'accompagne de l'illusion de compréhension ;

3. ce discours a lui-même le caractère d'un discours extérieur, semblable à un discours socialisé, et ne se prononce pas à voix basse, indistinctement.

Le discours égocentrique est un discours de son propre point de vue, sur soi-même et sur soi-même. Piaget croyait que le discours des enfants est égocentrique, d'abord parce que l'enfant ne parle que « de son propre point de vue » et, surtout, il n'essaie pas de prendre le point de vue de son interlocuteur. Pour lui, toute personne qu’il rencontre est un interlocuteur. L’enfant ne se soucie que de l’apparence de l’intérêt, même s’il a probablement l’illusion d’être entendu et compris. Il n'éprouve pas l'envie d'influencer son interlocuteur et de lui dire vraiment n'importe quoi. L’égocentrisme verbal d’un enfant est déterminé par le fait que l’enfant parle sans chercher à influencer l’interlocuteur, et n’a pas conscience de la différence entre son propre point de vue et celui des autres. Le discours égocentrique ne couvre pas l’ensemble du discours spontané de l’enfant. Le coefficient de discours égocentrique est variable et dépend de deux circonstances : de l'activité de l'enfant lui-même et du type de relations sociales établies, d'une part, entre l'enfant et l'adulte, et, d'autre part, entre les enfants. du même âge. Là où l'enfant est laissé à lui-même, dans un environnement spontané, le coefficient de parole égocentrique augmente. Le coefficient de discours égocentrique dépend du type de relations sociales entre l'enfant et l'adulte et entre enfants du même âge. Dans un environnement où dominent l’autorité des adultes et les relations coercitives, le discours égocentrique occupe une place non négligeable. Dans un environnement de pairs, où les discussions et les disputes sont possibles, le pourcentage de discours égocentriques diminue. Quel que soit l'environnement, le coefficient d'égocentrisme verbal diminue avec l'âge. A trois ans, elle atteint sa plus grande valeur : 75 % de toute la parole spontanée. De trois à six ans, le discours égocentrique diminue progressivement, et au bout de sept ans, selon Piaget, il disparaît. L'importance des faits expérimentaux obtenus dans les recherches de Piaget est que grâce à eux le reste pendant longtemps peu connu et méconnu est le phénomène psychologique le plus important - la position mentale de l'enfant, qui détermine son attitude face à la réalité.

L'égocentrisme verbal ne sert que d'expression extérieure d'une vision intellectuelle et intellectuelle plus profonde. position sociale enfant. Piaget a qualifié cette attitude mentale spontanée d’égocentrisme. Initialement, il a caractérisé l'égocentrisme comme un état dans lequel un enfant voit le monde entier de son propre point de vue, dont il n'est pas conscient ; cela apparaît comme absolu. L’enfant ne se rend pas encore compte que les choses peuvent être différentes de ce qu’il imagine. L'égocentrisme signifie un manque de conscience de sa propre subjectivité, un manque de mesure objective des choses. Le terme « égocentrisme » a suscité de nombreux malentendus. Piaget reconnaît le mauvais choix du mot, mais comme le terme est déjà répandu, il tente d'en clarifier le sens. L'égocentrisme, selon Piaget, est un facteur de cognition. Il s'agit d'un certain ensemble de positions pré-critiques et donc pré-objectives dans la connaissance des choses, des autres et de soi-même. L'égocentrisme est un type d'illusion systématique et inconsciente de connaissance, une forme de concentration initiale de l'esprit en l'absence de relativité intellectuelle et de réciprocité. Par conséquent, Piaget a considéré plus tard que le terme « centration » était un terme plus réussi. D'une part, l'égocentrisme signifie un manque de compréhension de la relativité de la connaissance du monde et de la coordination des points de vue. D’un autre côté, c’est la position d’attribuer inconsciemment des qualités de soi et sa propre perspective aux choses et aux autres. L'égocentrisme initial de la cognition n'est pas une hypertrophie de la conscience du « je ». Il s'agit au contraire d'un rapport direct aux objets, où le sujet, ignorant le « je », ne peut quitter le « je » pour trouver sa place dans le monde des relations, libéré des connexions subjectives. L’égocentrisme est caractéristique non seulement d’un enfant, mais aussi d’un adulte où il est guidé par ses jugements spontanés, naïfs et, par conséquent, fondamentalement semblables aux jugements des enfants sur les choses. L’égocentrisme est une position spontanée qui contrôle l’activité mentale de l’enfant à ses origines ; elle persiste tout au long de la vie chez les personnes qui restent à un faible niveau de développement mental. L'égocentrisme montre que le monde extérieur n'agit pas directement sur l'esprit du sujet, et que notre connaissance du monde n'est pas une simple empreinte d'événements extérieurs. Les idées du sujet sont en partie le produit de sa propre activité. Ils changent et même se déforment en fonction de la position mentale dominante. Selon Piaget, se libérer de l’égocentrisme signifie prendre conscience de ce qui a été perçu subjectivement, trouver sa place dans le système des points de vue possibles, établir un système de relations générales et mutuelles entre les choses, les personnalités et son propre « je ». Le développement, selon Piaget, est un changement de positions mentales. L'égocentrisme cède la place à la décentration, à une position plus parfaite. Le passage de l'égocentrisme à la décentration caractérise la cognition à tous les niveaux de développement. L'universalité et le caractère inévitable de ce processus ont permis à Piaget de l'appeler la loi du développement. L'égocentrisme de la pensée est remplacé par une pensée socialisée, une transition se produit de l'égocentrisme général par la décentration vers une position objective dans la connaissance de l'environnement et de soi-même. Afin de vaincre l'égocentrisme, deux conditions sont nécessaires : premièrement, réaliser votre « je » en tant que sujet et séparer le sujet de l'objet ; la seconde est de coordonner son propre point de vue avec celui des autres, et de ne pas le considérer comme le seul possible. Le développement de la connaissance de soi naît chez un enfant, selon Piaget, de l'interaction sociale. Le changement de positions mentales s'effectue sous l'influence de l'évolution des relations sociales des individus. Piaget considère la société telle qu'elle apparaît à l'enfant, c'est-à-dire comme une somme de relations sociales, parmi lesquelles on distingue deux types extrêmes : les relations de coercition et les relations de coopération. Relations sociales entre l’adulte et l’enfant, surtout si elles reposent sur la coercition, ne conduisent pas l’enfant à prendre conscience de sa subjectivité. Afin de réaliser votre « je », il est nécessaire de vous libérer de la coercition, une interaction d'opinions est nécessaire. Lorsqu’on coopère, il faut s’adapter à une autre personne. La collision de nos pensées avec celles d’autrui suscite des doutes et le besoin de preuves. A travers l'établissement de relations de coopération, on prend conscience de l'existence d'autres points de vue. Par conséquent, éléments rationnels en logique et en éthique. La socialisation provoque un tournant décisif développement mental enfant - une transition d'une position égocentrique à une position objective. Selon Piaget, la socialisation est le processus d'adaptation à l'environnement social, qui consiste dans le fait qu'un enfant, ayant atteint un certain niveau de développement, devient capable de coopérer avec d'autres personnes grâce au partage et à la coordination de son point de vue. et les points de vue des autres.

Le phénomène du discours égocentrique de l’enfant a été discuté en détail et assez souvent en psychologie. Si nous parlons de la parole en général, elle contient alors les aspects externes, internes et sensoriels de la conscience humaine. Par conséquent, afin de comprendre à quoi pense un enfant, à quoi il ressemble à l'intérieur, il convient de prêter attention à son discours.

Certains parents commencent à s'inquiéter lorsque leur bébé prononce des mots sans rapport, comme s'il répétait sans réfléchir tout ce qu'il a entendu de quelqu'un. Cela peut être inconfortable lorsque vous essayez de comprendre pourquoi il a dit tel ou tel mot, mais l'enfant n'est tout simplement pas capable de l'expliquer. Ou quand un enfant parle à son interlocuteur comme à un mur, c'est-à-dire pratiquement nulle part et sans attendre de réponse, encore moins de compréhension. Les parents peuvent avoir des réflexions sur le développement d'un trouble mental chez leur bébé et sur les dangers que cache cette forme de discours.

Qu’est-ce que le discours égocentrique ? Et devriez-vous vous inquiéter si vous en remarquez des signes chez votre enfant ?

Qu’est-ce que le discours égocentrique ?

L'un des premiers scientifiques à avoir consacré beaucoup de temps à l'étude du discours égocentrique des enfants et à avoir découvert ce concept lui-même a été Jean Piaget, un psychologue suisse. Il a développé propre théorie dans ce domaine et a mené de nombreuses expériences auprès de jeunes enfants.

Selon ses conclusions, l’une des manifestations externes évidentes des positions égocentriques dans la pensée d’un enfant est précisément le discours égocentrique. L'âge auquel on l'observe le plus souvent est de trois à cinq ans. Plus tard, selon Piaget, ce phénomène disparaît presque totalement.

En quoi ce comportement diffère-t-il des paroles ordinaires d’un bébé ? Le discours égocentrique est, en psychologie, une conversation dirigée vers soi-même. Chez les enfants, cela se manifeste lorsqu'ils parlent à voix haute, sans s'adresser à personne, se posent des questions et ne craignent pas du tout de ne pas recevoir de réponse.

L'égocentrisme lui-même est défini en psychologie comme une concentration sur les aspirations personnelles, les objectifs, les expériences, un manque de concentration sur les expériences des autres et sur les influences extérieures. Toutefois, si votre bébé subit ce phénomène, il n’y a pas lieu de paniquer. Beaucoup de choses deviendront plus claires et ne s'avéreront pas du tout effrayantes lorsque nous examinerons de plus près les recherches des psychologues dans ce domaine.

Développements et conclusions de Jean Piaget

Jean Piaget dans son livre « Discours et pensée de l'enfant » a tenté de révéler la réponse à la question de savoir quels besoins l'enfant essaie de satisfaire en se parlant à lui-même. Au cours de ses recherches, il est parvenu à plusieurs conclusions intéressantes, mais l’une de ses erreurs a été d’affirmer que pour bien comprendre la façon de penser d’un enfant, il suffit d’analyser uniquement son discours, puisque les mots reflètent directement les actions. Plus tard, d'autres psychologues ont réfuté ce dogme incorrect et le phénomène du langage égocentrique dans la communication des enfants a été mieux compris.

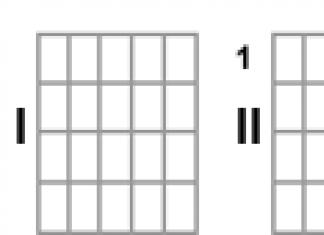

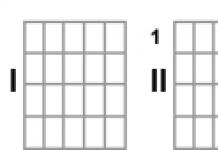

Lorsque Piaget a étudié cette question, il a soutenu que la parole chez les enfants, comme chez les adultes, existe non seulement pour communiquer des pensées, mais a également d'autres fonctions. Lors des recherches et expérimentations menées à la « Maison des Bébés », J.-J. Rousseau et J. Piaget ont réussi à déterminer les catégories fonctionnelles du discours des enfants. Au cours d'un mois, des notes minutieuses et détaillées ont été prises sur ce que chaque enfant disait. Après avoir soigneusement traité le matériel collecté, les psychologues ont identifié deux groupes principaux de discours des enfants : le discours égocentrique et le discours socialisé.

Que peut nous dire ce phénomène ?

Le discours égocentrique se manifeste par le fait que, lorsqu'il parle, l'enfant ne s'intéresse pas du tout à savoir qui l'écoute ou si quelqu'un l'écoute du tout. Ce qui rend cette forme de langage égocentrique, c’est d’abord de ne parler que de soi, alors que l’enfant ne cherche même pas à comprendre le point de vue de son interlocuteur. Seul un intérêt visible lui suffit, même si l'enfant a très probablement l'illusion qu'il est compris et entendu. Il ne cherche pas non plus à avoir un quelconque impact sur l'interlocuteur par son discours, la conversation se déroule exclusivement pour lui-même.

Types de discours égocentriques

Il est également intéressant de noter que, comme l’a défini Piaget, le discours égocentrique est également divisé en plusieurs catégories, dont chacune présente des caractéristiques différentes :

- Répétition de mots.

- Monologue.

- "Monologue à deux."

Les types identifiés de langage enfantin égocentrique sont utilisés par les enfants en fonction d'une situation spécifique et de leurs besoins immédiats.

Qu'est-ce que la répétition ?

La répétition (écholalie) implique la répétition presque insensée de mots ou de syllabes. L'enfant fait cela pour le plaisir de parler, il ne comprend pas complètement les mots et ne s'adresse à personne avec quelque chose de précis. Ce phénomène est un vestige du bavardage infantile et ne contient pas la moindre orientation sociale. Dans les premières années de sa vie, un enfant aime répéter les mots qu’il entend, imiter des sons et des syllabes, souvent sans y attacher de signification particulière. Piaget estime que ce type de discours présente une certaine similitude avec le jeu, car l'enfant répète des sons ou des mots pour s'amuser.

Qu'est-ce qu'un monologue ?

Le monologue en tant que discours égocentrique est une conversation d'un enfant avec lui-même, semblable à des pensées fortes à voix haute. Ceci ne s’adresse pas à l’interlocuteur. Dans une telle situation, la parole pour l'enfant est associée à l'action. L’auteur en souligne les conséquences suivantes, importantes pour la bonne compréhension des monologues de l’enfant :

- lorsqu'il agit, l'enfant (même seul avec lui-même) doit parler et accompagner les jeux et les mouvements divers de mots et de cris ;

- En accompagnant les mots d'une certaine action, le bébé peut modifier son attitude envers l'action elle-même ou dire quelque chose sans lequel cela n'aurait pas pu se produire.

Qu'est-ce qu'un « monologue ensemble » ?

Le « monologue à deux », également connu sous le nom de monologue collectif, est également décrit de manière assez détaillée dans les œuvres de Piaget. L'auteur écrit que le nom de cette forme que prend le discours égocentrique de l'enfant peut sembler quelque peu contradictoire, car comment mener un monologue en dialogue avec un interlocuteur ? Cependant, ce phénomène est souvent visible dans les conversations des enfants. Cela se manifeste par le fait que lors d'une conversation, chaque enfant implique l'autre dans son action ou sa pensée, sans chercher à être véritablement entendu et compris. Un tel enfant ne prend jamais en compte l'avis de son interlocuteur : pour lui, l'adversaire est une sorte d'instigateur du monologue.

Piaget appelle le monologue collectif lui-même forme sociale variétés de discours égocentriques. Après tout, en utilisant ce type de langage, l'enfant parle non seulement pour lui-même, mais aussi pour son entourage. Mais en même temps, les enfants n'écoutent pas de tels monologues, car ils s'adressent finalement à eux-mêmes - le bébé réfléchit à haute voix à ses actions et ne se fixe pas pour objectif de transmettre des pensées à son interlocuteur.

Opinion contradictoire d'un psychologue

Selon J. Piaget, la parole d'un petit enfant, contrairement à un adulte, n'est pas tant un outil de communication qu'une action auxiliaire et imitative. De son point de vue, un enfant dans les premières années de sa vie est un être fermé et replié sur lui-même. Piaget, basé sur le fait même que le discours égocentrique de l'enfant se produit, ainsi que sur un certain nombre d'expériences, arrive à la conclusion suivante : la pensée du bébé est égocentrique, ce qui signifie qu'il ne pense que par lui-même, sans vouloir être compris, et ne pas essayer de comprendre la façon de penser de l’interlocuteur.

Recherches et conclusions de Lev Vygotsky

Plus tard, en menant des expériences similaires, de nombreux chercheurs ont réfuté la conclusion de Piaget présentée ci-dessus. Par exemple, un scientifique et psychologue soviétique a critiqué l’opinion des Suisses sur l’absurdité fonctionnelle du discours égocentrique d’un enfant. Au cours de ses propres expériences, semblables à celles menées par Jean Piaget, il arriva à la conclusion que dans une certaine mesure contradictoire avec les déclarations originales du psychologue suisse.

Un nouveau regard sur le phénomène du discours égocentrique

Parmi les faits dérivés par Vygotsky sur le phénomène de l'égocentrisme infantile, on peut prendre en compte les suivants :

- Les facteurs qui compliquent certaines activités de l'enfant (par exemple, des crayons d'une certaine couleur lui ont été retirés pendant qu'il dessinait) provoquent un discours égocentrique. Son volume dans de telles situations double presque.

- Outre la fonction de décharge, la fonction purement expressive et le fait que le discours égocentrique de l’enfant accompagne souvent simplement des jeux ou d’autres types d’activités de l’enfant, il peut également jouer un autre rôle important. Cette forme de discours a pour fonction de former un certain plan pour résoudre un problème ou une tâche, devenant ainsi une sorte de moyen de réflexion.

- Le discours égocentrique d’un bébé est très similaire au discours mental interne d’un adulte. Ils présentent de nombreuses similitudes : un cheminement de pensée raccourci, l'impossibilité de compréhension par l'interlocuteur sans recours à un contexte supplémentaire. Ainsi, l'une des fonctions principales de ce phénomène est la transition de la parole en cours de formation de l'interne vers l'externe.

- Au cours des années suivantes, un tel discours ne disparaît pas, mais se transforme en pensée égocentrique – un discours intérieur.

- La fonction intellectuelle de ce phénomène ne peut être considérée comme une conséquence directe de l’égocentrisme de la pensée de l’enfant, car il n’y a absolument aucun lien entre ces concepts. En fait, le discours égocentrique devient très tôt une sorte de moyen d’expression verbale de la pensée réaliste de l’enfant.

Comment réagir ?

Ces conclusions semblent beaucoup plus logiques et aident à ne pas trop s'inquiéter si un enfant montre des signes d'une forme de communication égocentrique. Après tout, cela n’indique pas une focalisation uniquement sur soi-même ou une incapacité sociale, et certainement pas un trouble mental grave, par exemple, car certains le confondent à tort avec des manifestations de la schizophrénie. Le discours égocentrique n'est qu'une étape transitoire du développement pensée logique enfant et, avec le temps, se transforme en interne. Par conséquent, de nombreux psychologues modernes disent qu'il n'est pas nécessaire d'essayer de corriger ou de guérir la forme de discours égocentrique - c'est tout à fait normal.

Discours égocentrique enfant de manière très détaillée et a souvent été considérée en psychologie. L'un des premiers à s'intéresser à ce sujet fut un psychologue suisse qui mena un certain nombre d'expériences dans ce domaine. Un peu plus tard, le concept de J. Piaget fut critiqué par L.S. , qui a proposé quelques changements dans la théorie du discours égocentrique.

Avant de commencer à considérer le discours égocentrique, il est nécessaire de comprendre les différences entre les concepts de « discours » et de « discours égocentrique ».

La parole est communication, influence, communication à travers le langage ; c'est une forme d'existence de la conscience. La parole présente des aspects sémantiques externes et internes. A partir de signaux et de signes, chaque partenaire de communication extrait son contenu.

Discours égocentrique- une des manifestations extérieures des positions égocentriques de l'enfant. Discours adressé à soi, régulant et contrôlant activités pratiques enfant. On l'observe entre trois et cinq ans et, à la fin, il disparaît pratiquement. Cela se manifeste par le fait que les enfants parlent à voix haute, comme s'ils ne s'adressaient à personne, en particulier, ils posent des questions, n'obtiennent pas de réponses et ne sont pas du tout gênés par cela.

L’égocentrisme (du latin « ego ») est un terme désignant la position cognitive d’une personne, caractérisée par une fixation sur ses propres objectifs, aspirations, expériences et un manque de concentration sur les influences extérieures et les expériences des autres.

Dans son livre « Parole et pensée de l'enfant », J. Piaget a tenté de résoudre la question : « Quels besoins l'enfant s'efforce-t-il de satisfaire lorsqu'il parle ? La parole, même chez les adultes, n’existe pas seulement pour communiquer des pensées. A l'aide de recherches menées lors des cours du matin de la « Maison des Bébés » sous la direction de J.-J. Rousseau et J. Piaget ont réussi à classer le discours des enfants en catégories fonctionnelles. Au cours d'un mois, plusieurs personnes ont soigneusement écrit (avec contexte) tout ce que disait un enfant en particulier. Après avoir traité le matériel reçu, J. Piaget a divisé les conversations des enfants en deux grands groupes :

- égocentrique,

- socialisé.

Lorsqu'il prononce des phrases liées au type de discours égocentrique, l'enfant ne s'intéresse pas à savoir à qui il s'adresse et s'il l'écoute. Piaget écrit : « Ce discours est égocentrique, d'abord parce que l'enfant ne parle que de lui-même, justement parce qu'il ne cherche pas à prendre le point de vue de son interlocuteur. Pour lui, l’interlocuteur est « la première personne qu’il rencontre ». L'enfant ne se soucie que de l'intérêt apparent, même s'il a évidemment l'illusion d'être entendu et compris. L'enfant n'éprouve pas le désir d'influencer l'interlocuteur, de lui dire vraiment n'importe quoi - c'est une conversation comme celles qui se déroulent dans certains salons, où chacun parle de soi et personne n'écoute personne. De plus, J. Piaget divise le discours égocentrique en 3 catégories :

- la répétition,

- monologue,

- "monologue ensemble."

Répétition (écholalie). Il s'agit de uniquement sur la répétition des mots et des syllabes. L'enfant les répète pour le plaisir de parler, sans penser à se tourner vers qui que ce soit, ni même à prononcer des mots significatifs. C’est l’un des derniers vestiges du babillage infantile, qui ne contient aucune orientation sociale. En effet, dans les premières années de sa vie, un enfant adore répéter les mots qu'il entend, imiter des syllabes et des sons même lorsqu'ils n'ont pas de sens. J. note que les fonctions de ce phénomène ne peuvent être déterminées dans une seule formule, car Ce condition mentale constitue « une bande d’activité d’un enfant – une bande que l’on peut retrouver à tout âge avec seulement un contenu différent, mais toujours identique dans ses fonctions ». J. Piaget trouve dans ce phénomène des similitudes avec un jeu : l'enfant répète des mots pour le plaisir et le divertissement.

L'enfant se parle tout seul comme s'il réfléchissait à voix haute. Il ne s'adresse à personne. Pour un enfant, la parole est plus proche de l'action, elle y est associée.

L’auteur identifie deux conséquences importantes de cette affirmation pour comprendre les monologues de l’enfant :

- L'enfant, lorsqu'il agit, doit parler (même lorsqu'il est seul) et accompagner ses mouvements et jeux de cris et de mots.

- Si un enfant parle pour accompagner son action avec des mots, il peut modifier cette attitude face à l'action et utiliser des mots pour exprimer quelque chose sans lequel l'action elle-même ne pourrait avoir lieu.

En règle générale, le but d'un monologue est d'accompagner une action ou de remplacer l'action souhaitée en la prononçant.

Monologue à deux ou monologue collectif. J. écrit à propos de ce type de discours égocentrique : « La contradiction interne de ce nom est clairement visible dans les conversations d'enfants (quoi que disent les enfants), au cours desquelles chaque locuteur implique l'autre dans sa pensée ou son action (l'implique dans la situation) pour le moment, mais ne se soucie pas d'être réellement entendu ou compris. La position de l’interlocuteur n’est jamais prise en compte ; l’interlocuteur est en quelque sorte l’instigateur du monologue. L'auteur considère le monologue collectif comme la forme la plus sociale de toutes les variétés de langage égocentriques disponibles. En utilisant ce type de monologue, l'enfant parle non seulement pour lui-même, mais aussi pour son entourage. Mais les enfants n'écoutent pas de tels monologues, puisque le monologue collectif est dirigé vers eux-mêmes : « l'enfant ne pense qu'à voix haute à son action et ne veut rien dire à personne du tout ».

Les types de discours égocentriques de l'enfant identifiés par J. Piaget sont utilisés par les enfants en fonction de la situation et de leurs besoins. Selon l'auteur, la parole pour un enfant de deux à sept ans n'est pas tant un moyen de communication, comme celle des adultes, mais plutôt une action auxiliaire et imitative. Selon le psychologue, l'enfant âge préscolaire représente quelque chose de « fermé et tourné vers l’intérieur ». Ce type de comportement est dû aux caractéristiques de pensée d’un petit enfant.

Ainsi, sur la base d'un certain nombre d'expériences, ainsi que du fait du discours égocentrique, J. Piaget arrive à la conclusion que la pensée de l'enfant est égocentrique, c'est-à-dire que l'enfant pense par lui-même, ne se souciant ni d'être compris ni sur la compréhension du point de vue de l’autre.

Autiste extraverbal >>> Discours égocentrique et pensée égocentrique >>> Discours socialisé et pensée logique

Plus tard, de nombreux chercheurs ont mené des expériences similaires et ont réfuté cette affirmation de J. Piaget. Ainsi, le psychologue soviétique L.S. Vygotsky a critiqué la déclaration de J. Piaget sur l’inutilité fonctionnelle du discours égocentrique de l’enfant.

Dirige un certain nombre de ses propres essais cliniques, il étudia la parole des enfants dans des conditions similaires à celles dans lesquelles J. Piaget mena ses expériences. Dans les procédures expérimentales, il a utilisé un certain nombre de facteurs qui entravent l’activité de l’enfant. Ainsi, par exemple, les couleurs des crayons nécessaires au dessin ont été prélevées sur l'enfant et ils ont examiné comment l'enfant utilise la parole, essayant de se sortir d'une situation difficile. Grâce à une série d'expériences similaires, L.S. Vygotsky a créé un certain nombre de thèses sur les caractéristiques du discours et de la pensée égocentriques des enfants, contrairement aux déclarations initiales de J. Piaget :

1. Le coefficient de discours égocentrique de l'enfant double presque dans une situation qui complique l'activité de l'enfant : « La difficulté ou la perturbation du bon déroulement de l'activité est l'un des principaux facteurs à l'origine du discours égocentrique.

2. « La parole égocentrique, outre sa fonction purement expressive et libératrice, et outre le fait qu'elle accompagne simplement l'activité des enfants, devient très facilement un moyen de penser au sens propre, c'est-à-dire commence à remplir la fonction de formation d'un plan pour résoudre un problème qui se pose dans le comportement.

3. La fonction principale de la parole égocentrique est la transition dans le processus de développement de la parole de l'externe à l'interne. Le discours égocentrique s’apparente au discours intérieur d’un adulte. Ils ont également une structure similaire : un cheminement de pensée abrégé, la pensée créative, incapacité à être compris par les autres sans contexte supplémentaire, etc.

4.B âge scolaire le discours égocentrique ne disparaît pas, comme le prétend J. Piaget, mais se transforme en discours intérieur.

5. La fonction du discours égocentrique n’est pas le reflet direct de l’égocentrisme de la pensée de l’enfant, mais montre que le discours égocentrique devient très tôt, dans des conditions appropriées, un moyen de pensée réaliste chez l’enfant. Il ne peut donc y avoir aucun lien entre le discours égocentrique et la pensée égocentrique.

Il a prouvé qu'en plus des fonctions indiquées, la parole égocentrique devient très facilement un moyen de penser au sens propre, c'est-à-dire commence à remplir la fonction d’élaboration d’un plan pour résoudre le problème.

L.S. Vygotsky Sur la nature du discours égocentrique

Lecteur activé Psychologie générale, Numéro III, Sujet de cognition. Rédacteur en chef V.V. Petukhov Rédacteurs compilés Yu.B. Dormashev, S.A. Kapustin

En présentant ce problème, nous partirons de l'opposition de deux théories du discours égocentrique : celle de Piaget et la nôtre. Selon l'enseignement de Piaget, le discours égocentrique de l'enfant est une expression directe de l'égocentrisme de la pensée de l'enfant, qui, à son tour, est un compromis entre l'autisme initial de la pensée de l'enfant et sa socialisation progressive ! pour ainsi dire, un compromis dynamique dans lequel, à mesure que l'enfant se développe, les éléments de l'autisme diminuent et les éléments de pensée socialisée augmentent, grâce à quoi l'égocentrisme dans la pensée, comme dans la parole, disparaît progressivement.

De cette compréhension de la nature du discours égocentrique découle la vision de Piaget sur la structure, la fonction et le destin de ce type de discours. Dans le discours égocentrique, l’enfant ne doit pas s’adapter aux pensées de l’adulte ; sa pensée reste donc aussi égocentrique que possible, ce qui s'exprime dans l'incompréhensibilité du discours égocentrique pour autrui, dans son abréviation et ses autres caractéristiques structurelles. Par sa fonction, la parole égocentrique dans ce cas ne peut être autre chose qu'un simple accompagnement qui accompagne la mélodie principale de l'activité de l'enfant et ne change rien à cette mélodie elle-même. Il s’agit davantage d’un phénomène concomitant que d’un phénomène ayant une signification fonctionnelle indépendante. Ce discours n’a aucune fonction dans le comportement et la pensée de l’enfant. Et enfin, puisqu’il s’agit d’une expression de l’égocentrisme enfantin, et que celui-ci est voué à disparaître au cours du développement de l’enfance, il est naturel que son destin génétique soit le même, parallèle à la mort de l’égocentrisme dans la pensée de l’enfant. Ainsi, le développement de la parole égocentrique suit une courbe décroissante dont le sommet se situe au début du développement et qui descend jusqu'à zéro au seuil de l'âge scolaire. Ainsi, il est naturel que ce discours soit une expression directe du degré d'insuffisance et d'incomplétude de la socialisation de la parole des enfants.

Selon la théorie inverse, le discours égocentrique de l’enfant serait l’un des phénomènes de passage des fonctions interpsychiques aux fonctions intrapsychiques. Cette transition est une loi générale pour le développement de toutes les fonctions mentales supérieures, qui apparaissent initialement comme des formes d'activité en coopération et ne sont ensuite transférées par l'enfant dans sa sphère propre. formes psychologiques activités. La parole pour soi naît de la différenciation de la fonction initialement sociale de la parole pour autrui. Ce n’est pas la socialisation progressive introduite de l’extérieur chez l’enfant, mais l’individualisation progressive qui naît sur la base de la socialité interne de l’enfant qui constitue la voie principale du développement de l’enfant. En fonction de cela, nos points de vue sur la question de la structure, de la fonction et du sort du discours égocentrique changent également. Sa structure, nous semble-t-il, se développe parallèlement à l'isolement de ses fonctions et conformément à ses fonctions. En d'autres termes, en acquérant un nouveau nom, la parole se restructure naturellement dans sa structure conformément aux nouvelles fonctions.

La fonction de la parole égocentrique nous apparaît à la lumière de nos expérimentations comme une fonction connexe de la parole intérieure : c'est avant tout un accompagnement, c'est une mélodie indépendante, une fonction indépendante servant des objectifs d'orientation mentale, de conscience du dépassement des difficultés. et les obstacles, les considérations et la pensée, c'est la parole pour soi, au service de la manière la plus intime de la pensée d'un enfant. Enfin, le destin génétique du discours égocentrique nous semble le moins semblable à celui dépeint par Piaget. Le discours égocentrique se développe non pas selon une courbe décroissante, mais selon une courbe ascendante. Son développement n'est pas une involution, mais une véritable évolution. Du point de vue de notre hypothèse, le discours égocentrique est interne dans sa fonction psychologique et externe dans sa structure. Son destin est de se développer en discours intérieur.

Cette hypothèse présente à nos yeux de nombreux avantages par rapport à l'hypothèse de Piaget. Cela concorde mieux avec les faits que nous avons constatés dans l'expérience d'une augmentation du coefficient de parole égocentrique lors de difficultés dans des activités qui nécessitent conscience et réflexion* - faits inexplicables du point de vue de Piaget. Mais son avantage le plus important et le plus décisif est qu’il fournit une explication satisfaisante de la situation paradoxale et par ailleurs inexplicable décrite par Piaget lui-même. En fait, selon la théorie de Piaget, le discours égocentrique s'éteint avec l'âge et diminue en quantité à mesure que l'enfant se développe. Mais il faudrait s'attendre à ce que ses caractéristiques structurelles diminuent également, au lieu d'augmenter, avec sa mort, car il est difficile d'imaginer que cette mort ne couvrirait que l'aspect quantitatif du processus et n'affecterait en rien son fonctionnement interne. structure. Lors du passage de 3 à 7 ans, c'est-à-dire du point le plus élevé au point le plus bas du développement du discours égocentrique, il est naturel de s'attendre à ce que ces traits structurels, qui trouvent leur expression globale dans l'incompréhensibilité de ce discours pour autrui, s'effacent au même titre qu'eux-mêmes, les manifestations de ce discours.

Que disent les faits à ce sujet ? Quel discours est le plus incompréhensible : celui d'un enfant de trois ans ou celui de sept ans ? Le résultat le plus décisif de notre étude est l'établissement du fait que les caractéristiques structurelles du discours égocentrique, exprimant ses écarts par rapport au discours social et provoquant son incompréhensibilité pour les autres, ne diminuent pas, mais augmentent avec l'âge, qu'elles sont minimes à 3 ans. et au maximum à 7 ans qu'ils ne meurent donc pas, mais évoluent, qu'ils révèlent des schémas de développement opposés par rapport au coefficient de parole égocentrique.

Que signifie réellement le fait d'une baisse du coefficient du discours égocentrique ? Les caractéristiques structurelles de la parole interne et sa différenciation fonctionnelle par rapport à la parole externe augmentent avec l'âge. Qu'est-ce qui diminue ? (Le déclin du discours égocentrique ne veut rien dire de plus que le fait qu’un seul aspect de ce discours diminue – à savoir sa vocalisation, son son.

Considérer une baisse du coefficient de la parole égocentrique jusqu'à zéro comme un symptôme de la mort de la parole égocentrique revient exactement à considérer la mort du comptage au moment où l'enfant cesse d'utiliser ses doigts pour énumérer et passe du comptage à voix haute au comptage entrant. sa tête. Au fond, derrière ce symptôme de dépérissement, symptôme négatif et involutif, se cache un contenu tout à fait positif. La baisse du coefficient de parole égocentrique et la diminution de sa vocalisation sont essentiellement des symptômes évolutifs du développement vers l'avant. Derrière eux ne se cache pas le dépérissement, mais la naissance d’une nouvelle forme de discours.

La diminution des manifestations externes du discours égocentrique doit être considérée comme une manifestation d'une abstraction croissante du côté sonore de la parole, qui est l'une des principales caractéristiques constitutives du discours interne, comme une différenciation progressive du discours égocentrique du discours communicatif, comme un signe de la capacité croissante de l'enfant à penser des mots, à les imaginer, plutôt qu'à les prononcer ; fonctionner avec l’image du mot – au lieu du mot lui-même. C'est le sens positif du symptôme d'une baisse du coefficient de parole égocentrique.

Ainsi, tous les faits que nous connaissons dans le domaine du développement du discours égocentrique (y compris les faits de Piaget) s'accordent sur la même chose : le discours égocentrique se développe dans le sens du discours interne, et le cours entier de son développement ne peut être compris autrement que par le discours égocentrique. bien sûr, augmentation progressive de toutes les principales propriétés distinctives de la parole intérieure. Mais pour que notre hypothèse hypothétique se transforme en certitude théorique, il faut trouver des opportunités d’expérimentation critique. Laissez-nous vous rappeler situation théorique que cette expérience vise à résoudre. Selon Piaget, le discours égocentrique naît d’une socialisation insuffisante du discours initialement individuel. Selon nous, elle résulte d'une individualisation insuffisante du discours initialement social, de son isolement et de sa différenciation insuffisants, de son manque de différenciation. Dans le premier cas, la parole pour soi, c'est-à-dire la parole intérieure, est introduite de l'extérieur en même temps que la socialisation - tout comme l'eau blanche déplace l'eau rouge. Dans le second cas, la parole pour soi naît d’une parole égocentrique, c’est-à-dire qu’elle se développe de l’intérieur.

Afin de décider enfin laquelle de ces deux opinions est juste, il est nécessaire de découvrir expérimentalement dans quelle direction deux types de changements de situation affecteront le discours égocentrique de l'enfant - dans le sens d'un affaiblissement des aspects sociaux de la situation qui contribuent à l’émergence des discours sociaux, ou dans le sens de leur renforcement. Tous les arguments que nous avons présentés jusqu'à présent en faveur de notre compréhension du discours égocentrique et contre Piaget, aussi importants soient-ils à nos yeux, ont encore une signification indirecte et dépendent de l'interprétation générale. La même expérience pourrait apporter une réponse directe à la question qui nous intéresse. Si le discours égocentrique de l'enfant découle de l'égocentrisme de sa pensée et de sa socialisation insuffisante, alors tout affaiblissement des motivations sociales dans la situation, toute promotion de son isolement psychologique et de sa perte de contact psychologique avec les autres, toute libération de la nécessité d'utiliser le discours socialisé doit nécessairement conduire à une forte augmentation du coefficient du discours égocentrique au détriment du discours socialisé, car tout cela doit créer les conditions les plus favorables à l'identification libre et complète du manque de socialisation de la pensée et de la parole de l'enfant. Si le discours égocentrique procède d'une différenciation insuffisante de la parole pour soi et de la parole pour autrui, d'une individualisation insuffisante d'une parole initialement sociale, du non-isolement et de la non-distinction de la parole pour soi et de la parole pour autrui, alors tous ces changements de situation devraient affecter une forte baisse du discours égocentrique.

Telle était la question posée à notre expérience ; Comme points de départ de sa construction, nous avons choisi les moments relevés par Piaget lui-même dans le discours égocentrique, et donc qui ne font aucun doute dans le sens de leur appartenance réelle à l'éventail des phénomènes que nous étudions.

Bien que Piaget n'attache aucune signification théorique à ces points, les décrivant plutôt comme signes extérieurs discours égocentrique, néanmoins, dès le début on ne peut s'empêcher d'être frappé par trois traits de ce discours : 1) le fait qu'il s'agit d'un monologue collectif, c'est-à-dire qu'il ne se manifeste que dans un groupe d'enfants en présence d'autres enfants engagé dans la même activité, et non lorsque l'enfant est livré à lui-même ; 2) le fait que ce monologue collectif s'accompagne, comme le note Piaget lui-même, de l'illusion de la compréhension ; le fait que l'enfant croit et croit que ses déclarations égocentriques adressées à personne ne sont comprises par les autres ; 3) enfin, le fait que cette parole a pour elle-même le caractère d'une parole extérieure, rappelant tout à fait la parole socialisée, et ne se prononce pas à voix basse, indistinctement, à soi-même.

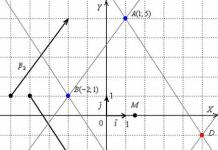

Dans la première série de nos expériences, nous avons essayé de détruire l'illusion que les autres enfants le comprennent lors d'un discours égocentrique. Pour ce faire, nous avons placé l'enfant, dont le coefficient de parole égocentrique avait été préalablement mesuré dans une situation tout à fait similaire aux expériences de Piaget, dans une situation différente : soit nous avons organisé ses activités dans un groupe d'enfants sourds-muets non parlants, soit nous avons placé lui dans un groupe d'enfants parlant une langue qui lui est étrangère. . La seule variable de notre expérience était l’illusion de compréhension, qui surgissait naturellement dans la première situation et était d’avance exclue dans la seconde situation. Comment se comportait le discours égocentrique lorsque l’illusion de compréhension était exclue ? Des expériences ont montré que son coefficient dans l'expérience critique sans illusion de compréhension diminuait rapidement, atteignant zéro dans la plupart des cas, et dans tous les autres cas diminuant en moyenne de huit fois. Ces expériences ne laissent aucun doute sur le fait que l'illusion de compréhension n'est pas un appendice secondaire et insignifiant, un épiphénomène par rapport au discours égocentrique, mais qu'elle y est fonctionnellement inextricablement liée.

Dans la deuxième série d’expériences, nous avons introduit comme taille variable lors du passage de l’expérience fondamentale à l’expérience critique, le monologue collectif de l’enfant. Là encore, le coefficient de discours égocentrique a été initialement mesuré dans la situation principale dans laquelle ce phénomène se manifestait sous la forme d'un monologue collectif. Ensuite, l'activité de l'enfant a été transférée dans une autre situation dans laquelle la possibilité d'un monologue collectif était exclue soit par le fait que l'enfant était placé parmi des enfants qui ne lui étaient pas familiers, soit par le fait que l'enfant était placé isolé des enfants, à une autre table. , dans un coin de la pièce, ou par le fait qu'il a travaillé complètement seul, ou, enfin, par le fait que lors d'un tel travail en dehors de l'équipe, l'expérimentateur est parti au milieu de l'expérience, laissant l'enfant complètement seul, mais en gardant la possibilité de le voir et de l'entendre. Les résultats généraux de ces expériences sont en complet accord avec ceux auxquels nous a conduit la première série d'expériences. La destruction d'un monologue collectif dans une situation qui par ailleurs reste inchangée conduit, en règle générale, à une forte baisse du coefficient de discours égocentrique, bien que cette diminution dans ce cas se révèle sous des formes légèrement moins prononcées que dans le premier cas. Le coefficient est tombé fortement à zéro. Le rapport de cotes moyen dans la première et la deuxième situations était de 6 : 1.

Enfin, dans la troisième série de nos expériences, nous avons choisi la vocalisation du discours égocentrique comme variable dans la transition de l'expérience fondamentale à l'expérience critique. Après avoir mesuré le coefficient de parole égocentrique dans la situation principale, l'enfant a été transféré dans une autre situation dans laquelle la possibilité de vocalisation était difficile ou exclue. L'enfant était assis à une grande distance des autres enfants, également assis à de grands intervalles, dans une grande salle ; ou derrière les murs du laboratoire dans lequel se déroulait l'expérience, un orchestre jouait, ou un tel bruit était fait qui couvrait complètement non seulement la voix de quelqu'un d'autre, mais aussi sa propre voix ; et enfin, il était spécialement interdit à l'enfant de parler fort et il lui était demandé de mener la conversation uniquement à voix basse et silencieuse. Dans toutes ces expériences critiques, nous avons à nouveau observé de manière frappante la même chose que dans les deux premiers cas : une baisse rapide de la courbe du coefficient de parole égocentrique vers le bas (le rapport du coefficient dans les expériences principale et critique était exprimé comme 5.4 : 1).

Dans toutes ces trois séries, nous avons poursuivi le même objectif : nous avons pris comme base d'étude ces trois phénomènes qui surviennent lors de tout discours presque égocentrique d'un enfant : l'illusion de compréhension, le monologue collectif et la vocalisation. Ces trois phénomènes sont communs au discours égocentrique et social. Nous avons comparé expérimentalement des situations de présence et d'absence de ces phénomènes et avons vu que l'exclusion de ces moments, qui rapprochent la parole de soi de la parole d'autrui, conduit inévitablement à l'effacement de la parole égocentrique. De là, nous sommes en droit de conclure que le discours égocentrique de l'enfant est une forme particulière de discours qui a déjà émergé dans un sens fonctionnel et structurel, mais qui, dans sa manifestation, ne s'est pas encore complètement séparé du discours social, au plus profond de lui-même. qu'il n'a cessé de développer et de mûrir.

Du point de vue de l'hypothèse que nous développons, le discours de l'enfant est un discours fonctionnellement et structurellement égocentrique, c'est-à-dire une forme de discours particulière et indépendante, mais pas complètement, car par rapport à sa nature psychologique, il n'est pas encore reconnu subjectivement comme discours intérieur et ne se distingue pas comme un enfant de la parole pour les autres ; également dans un sens objectif, ce discours représente une fonction différenciée du discours social, mais encore une fois pas complètement, puisqu'il ne peut fonctionner que dans une situation qui rend possible le discours social. Ainsi, d'un point de vue subjectif et côté objectif cette parole est une forme mixte et transitoire de la parole pour autrui à la parole pour soi, et - et c'est le schéma principal du développement de la parole interne - la parole pour soi devient interne davantage dans sa fonction et dans sa structure, c'est-à-dire dans sa dimension psychologique. nature que dans les formes extérieures de sa manifestation.