Riz. 8.19 Moelle épinière au niveau mi-cervical. Principaux chemins indiqués matière blanche moelle épinière.

Moelle épinière fait partie du système nerveux central et se compose de voies ascendantes et descendantes qui transmettent des informations entre le cerveau et le SNP. Les voies sont reliées à différents niveaux par des interneurones courts, qui permettent une intégration et un contrôle accrus de la fonction motrice et de la sensibilité au niveau de la colonne vertébrale (Fig. 8.19).

Riz. 8.20 Médulla oblongata, pont et mésencéphale, (a) Le bulbe rachidien est la première partie du tronc cérébral dans laquelle se croisent les fibres motrices et certaines fibres sensorielles, (b) Le pont se situe entre moelle épinière et le mésencéphale. Il peut être considéré comme une station relais entre le cervelet, le cerveau et le système nerveux périphérique, (c) Le colliculus supérieur du mésencéphale permet la surveillance stimuli visuels. (d) Le colliculus inférieur du mésencéphale permet une perception sélective des stimuli auditifs.

Moelle directement relié à la moelle épinière et constitue sa continuation et la première partie du tronc cérébral (Fig. 8.20a). La moelle allongée contient les noyaux des nerfs crâniens V, IX, X, XI et XII, où se croisent les fibres motrices et certaines fibres sensorielles.

Entre la moelle oblongate et le mésencéphale se trouve pont. Il peut être considéré comme une station relais entre le cervelet, le cerveau et le SNP. Le pont contient des noyaux pour les nerfs crâniens V, VI, VII et VIII et des noyaux moteurs dans la formation réticulaire du pont, qui sont impliqués dans le contrôle postural, cardiovasculaire et respiratoire (voir Fig. 8.206).

Riz. 8.21 Vue latérale du cerveau.

Cervelet situé derrière le pont (Fig. 8.21) et a des connexions entrantes et sortantes avec les voies sensorielles et motrices montant et descendant de la moelle épinière. C'est la plus grande structure motrice du cerveau. Bien que la fonction du cervelet ne soit pas complètement comprise, sa diversité de connexions permet au cervelet de contrôler les mouvements et d'agir comme un centre d'intégration des informations sensorielles et motrices pour effectuer des tâches complexes.

Au-dessus du pont se trouve mésencéphale. C'est la partie la plus primitive du cerveau humain. Le mésencéphale se termine par deux énormes faisceaux de fibres qui forment les pédoncules cérébraux, transportant les fibres vers et depuis le thalamus et les hémisphères. Le mésencéphale contient également les colliculi supérieur (visuel) et inférieur (auditif) (voir Fig. 8.20c, 8.20d), les noyaux des paires de nerfs crâniens III et IV, deux noyaux moteurs, le noyau rouge et la substance noire, qui relie et agit comme un relais entre le ganglion principal et le système moteur (voir Fig. 8.20c).

Riz. 8.22 Diencéphale. Se compose de l'hypothalamus, du sous-thalamus, de l'épithalamus et du thalamus.

Diencéphale- noyau central du cerveau - comprend l'hypothalamus, le sous-thalamus, l'épithalamus et le thalamus (Fig. 8.22) :

- L'hypothalamus contribue à de nombreuses fonctions homéostatiques, telles que la régulation du SNA et du système endocrinien via l'hypophyse. Il joue également un rôle dans le contrôle des instincts de base : la faim, la soif, la fatigue, la conservation et le désir sexuel ;

- le sous-thalamus est impliqué dans la fonction motrice et est relié aux noyaux gris centraux, aux noyaux rouges et à la substance noire ;

- L'épithalamus est constitué de la laisse et de la glande pinéale (épiphyse). Le ganglion de laisse est le centre d'intégration des voies centripètes olfactives, viscérales et somatiques associées à la formation réticulaire. La fonction de la glande pinéale n'est pas claire, mais on sait qu'elle contient de fortes concentrations de mélatonine et de 5-hydroxytryptophane, qui peuvent jouer un rôle dans la régulation des rythmes circadiens ;

- Le thalamus est la plus grande partie du mésencéphale. Fonctionnellement et anatomiquement, le thalamus est étroitement lié au cortex cérébral. Presque toutes les fibres allant aux hémisphères cérébraux passent par une synapse située dans le thalamus. Il possède des connexions sortantes vers pratiquement toutes les parties du cerveau. La fonction du thalamus est probablement d'intégrer les informations sensorielles entrantes via les noyaux qui leur sont associés. L’information est ensuite envoyée au cortex cérébral pour interprétation.

Riz. 8.23 Ganglions de la base. Les masses bilatérales de matière grise forment des structures profondes. Le striatum est constitué du noyau caudé et du noyau lenticulaire, qui sont séparés par une capsule interne, à l'exception de la partie inférieure du noyau caudé dont la tête est reliée en permanence au putamen du noyau lenticulaire. Le noyau lentiforme est constitué du putamen et du globus pallidus.

Ganglions de la base- terme collectif donné aux masses bilatérales de matière grise profonde (Fig. 8.23). Les noyaux gris centraux ont des connexions centripètes et efférentes avec le cortex cérébral, le thalamus, le sous-thalamus et le tronc cérébral et contrôlent la fonction motrice à travers les hémisphères cérébraux.

Les hémisphères du cerveau se forment télencéphale. La conscience, la capacité de s’adapter et de réagir à des circonstances changeantes, de penser de manière abstraite, d’apprendre, de générer des hypothèses et de bénéficier non seulement de sa propre expérience, sont déterminées par la complexité et la taille des hémisphères. Ce fonctionnement supérieur conduit au développement d’une vie émotionnelle riche, de sorte que le risque de maladie mentale profonde est élevé.

Certaines fonctions sont davantage associées à certaines zones des hémisphères cérébraux

Hémisphères cérébraux divisé en lobes frontal, temporal, pariétal et occipital (voir Fig. 8.21).

La localisation exacte d'une fonction spécifique dans le cerveau est inconnue, peut-être parce qu'aucune fonction individuelle n'est localisée exclusivement dans une région spécifique. Cependant, comme pour les parties inférieures du système nerveux central, les fonctions individuelles sont davantage associées à certaines zones :

- gyrus précentral du lobe frontal - avec fonction motrice volontaire ;

- gyrus postcentral du lobe pariétal - avec fonction sensorielle ;

- On pense qu’une partie du lobe frontal dominant joue un rôle primordial dans le développement et l’utilisation du langage ;

- des parties des lobes frontaux des deux côtés sont probablement impliquées dans la formation de la personnalité, de la logique et de l'intelligence ;

- les lobes temporaux assurent une plus grande proportion des fonctions de mémoire, d'intégration et de centres auditifs ;

- Les lobes pariétaux assurent probablement une fonction intégrative complexe pour le fonctionnement sensoriel, moteur et, dans une moindre mesure, émotionnel. Ils vous permettent également de planifier et d'initier actions complexes et jouent un rôle crucial dans la reconnaissance topographique, objet et verbale et leur association avec l'émotion ;

- Le cortex occipital reçoit et traite les informations visuelles.

Le système limbique est essentiel à la formation de la mémoire et des émotions

Système limbique- un ensemble de structures connexes, comprenant une variété de structures profondes (par exemple, l'amygdale), des zones sélectionnées du cortex cérébral (par exemple, la zonule) et des segments d'autres structures (par exemple, l'hypothalamus) (Tableau 8.9 ; Fig.8.24). Le composant principal du système limbique est le circuit. Grâce à cette boucle, l'hippocampe transmet l'information via le fornix aux corps papillaires de l'hypothalamus, qui la transportent jusqu'au noyau antérieur du thalamus par les voies mamillothalamiques. Il est ensuite renvoyé à travers la capsule interne vers l’hippocampe. Les fonctions exactes du système limbique restent floues, mais des dommages à certaines parties de diverses boucles entraînent :

- Amygdale (complexe basolatéral, complexe centromédial, parties de la strie terminale et de l'hypothalamus)

- Noyaux caudés

- Corps mamillaires

- Noyaux antérieur et dorsomédial du thalamus (certains incluent d'autres aires corticales : aire orbitofrontale, champs temporaux et insula)

Les symptômes d'hallucinations et de délires chez les patients psychiatriques peuvent résulter d'un dysfonctionnement du système limbique.

La formation réticulaire a une fonction de signalisation d'alerte non spécifique et contribue aux fonctions motrices, sensorielles (douleur) et autonomes.

Formation réticulaire- un réseau de neurones avec des connexions dendritiques dispersées qui occupe le milieu du tronc cérébral et s'étend vers le haut depuis la substance intermédiaire jusqu'à la moelle épinière jusqu'aux noyaux intralaminaires du thalamus. Il est vaguement organisé en trois colonnes nucléaires longitudinales (médiale, moyenne et latérale), chacune étant subdivisée en trois colonnes ventrocaudales (mésencéphalique, varolienne et médullaire).

La formation réticulaire reçoit des entrées des neurones sensoriels ascendants, du cervelet, des noyaux gris centraux, de l'hypothalamus et du cortex et des sorties vers l'hypothalamus, le thalamus et la moelle épinière.

La fonction d'alerte non spécifique de la formation réticulaire peut être liée aux voies réticulothalamocorticales ascendantes (système d'activation réticulaire ascendant). La formation réticulaire contribue également aux fonctions motrices, sensorielles (douleur) et autonomes, affectant particulièrement la respiration et la fonction vasomotrice.

Il comprend le thalamus, l'épithalamus, le métathalamus et l'hypothalamus. fibres ascendantes de l'hypothalamus provenant des noyaux du raphé du locus coeruleus de la formation réticulaire du tronc cérébral et partiellement des voies spinothalamiques faisant partie du lemniscus médial. Hypothalamus Structure générale et localisation de l'hypothalamus.

Partagez votre travail sur les réseaux sociaux

Si cette œuvre ne vous convient pas, en bas de page se trouve une liste d'œuvres similaires. Vous pouvez également utiliser le bouton de recherche

Introduction

Thalamus (thalamus visuel)

Hypothalamus

Conclusion

Bibliographie

Introduction

Pour un psychologue moderne, l’anatomie du système nerveux central constitue la couche de base des connaissances psychologiques. Sans une compréhension du fonctionnement physiologique du cerveau, il est impossible d'étudier qualitativement les processus et phénomènes mentaux, ainsi que d'en comprendre l'essence.

En parlant du thalamus et de l'hypothalamus, il faut d'abord parler dediencéphale(diencéphale ). Le diencéphale est situé au-dessus du mésencéphale, sous le corps calleux. Il comprend le thalamus, l'épithalamus, le métathalamus et l'hypothalamus. À la base du cerveau, son bord antérieur longe la surface antérieure du chiasma optique, le bord antérieur de la substance perforée postérieure et des voies optiques, et en arrière le long du bord des pédoncules cérébraux. Sur la face dorsale, le bord antérieur est la bande terminale séparant diencéphale du télencéphale, et le bord postérieur est le sillon séparant le diencéphale du colliculus supérieur du mésencéphale. Dans une coupe sagittale, le diencéphale est visible sous le corps calleux et le fornix.

La cavité du diencéphale est III ventricule, qui communique par les foramens interventriculaires droit et gauche avec les ventricules latéraux situés à l'intérieur des hémisphères cérébraux et par l'aqueduc cérébral avec la cavité IV ventricule cérébral. Sur le mur du haut III Dans le ventricule se trouve un plexus choroïde qui, avec les plexus des autres ventricules du cerveau, participe à la formation du liquide céphalo-rachidien.

Le cerveau thalamique est divisé en formations appariées :

thalamus ( thalamus);

métathalamus (région zathalamique);

épithalamus (région suprathalamique);

sous-thalamus (région sous-thalamique).

Le métathalamus (région zathalamique) est formé par des pairescorps géniculés médial et latéralsitué derrière chaque thalamus. Les corps géniculés contiennent des noyaux dans lesquels sont commutées les impulsions allant aux sections corticales des analyseurs visuels et auditifs.

Le corps géniculé médial est situé derrière le coussin thalamique ; avec les colliculi inférieurs de la plaque du toit du mésencéphale, c'est le centre sous-cortical de l'analyseur auditif.

Le corps géniculé latéral est situé en dessous du coussin thalamique. Avec le colliculus supérieur, il forme le centre sous-cortical de l'analyseur visuel.

L'épithalamus (région suprathalamique) comprendcorps pinéal (épiphyse), laisses et triangles de laisses. Les triangles des laisses contiennent des noyaux liés à l'analyseur olfactif. Les laisses s'étendent à partir des triangles des laisses, vont caudalement, sont reliées par une commissure et passent dans la glande pinéale. Ce dernier est en quelque sorte suspendu à eux et se situe entre les tubercules supérieurs du quadrijumeau. La glande pinéale est une glande endocrine. Ses fonctions ne sont pas entièrement établies, on suppose qu'il régule le début de la puberté.

Thalamus (thalamus visuel)

Structure générale et localisation du thalamus.

Thalamus, ou thalamus, est une formation ovoïde appariée d'un volume d'environ 3,3 cm 3 , constitué principalement de matière grise (amas de nombreux noyaux). Les thalamis se forment en raison de l'épaississement des parois latérales du diencéphale. En face, la partie pointue du thalamus formetubercule antérieur,dans lequel se trouvent les centres intermédiaires des voies sensorielles (afférentes) allant du tronc cérébral au cortex cérébral. Partie postérieure, élargie et arrondie du thalamus - oreiller - contient le centre visuel sous-cortical.

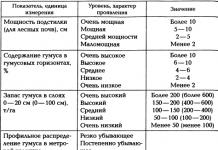

Image 1 . Diencéphale en coupe sagittale.

L'épaisseur de la matière grise du thalamus est divisée verticalement Oui -couche (plaque) en forme de substance blanche en trois parties - antérieure, médiale et latérale.

Surface médiale du thalamusclairement visible sur le sagittal (sagittal - sagittal (lat. " sagitte" - flèche), se divisant en moitiés symétriques droite et gauche) dans une section du cerveau (Fig. 1). La surface médiale (c'est-à-dire située plus près du milieu) du thalamus droit et gauche, se faisant face, forme les parois latérales. III ventricule cérébral (cavité diencéphalique) au milieu, ils sont reliés les uns aux autresfusion interthalamique.

Surface antérieure (inférieure) du thalamusfusionné avec l'hypothalamus, à travers celui-ci, du côté caudal (c'est-à-dire situé plus près de la partie inférieure du corps), les voies des pédoncules cérébraux pénètrent dans le diencéphale.

Surface latérale (c'est-à-dire latérale) le thalamus bordecapsule interne -une couche de matière blanche des hémisphères cérébraux, constituée de fibres de projection reliant le cortex cérébral aux structures cérébrales sous-jacentes.

Chacune de ces parties du thalamus contient plusieurs groupesnoyaux thalamiques. Au total, le thalamus contient de 40 à 150 noyaux spécialisés.

Signification fonctionnelle des noyaux thalamiques.

Selon la topographie, les noyaux thalamiques sont divisés en 8 groupes principaux :

1. groupe antérieur ;

2. groupe médiodorsal ;

3. groupe de noyaux médians ;

4. groupe dorsolatéral ;

5. groupe ventrolatéral ;

6. groupe postéro-médial ventral ;

7. groupe postérieur (noyaux du coussin thalamique) ;

8. groupe intralaminaire.

Les noyaux du thalamus sont divisés en sensoriel ( spécifiques et non spécifiques),moteur et associatif. Considérons les principaux groupes de noyaux thalamiques nécessaires pour comprendre son rôle fonctionnel dans la transmission des informations sensorielles au cortex cérébral.

Situé dans la partie antérieure du thalamus groupe avant noyaux thalamiques (Fig.2). Les plus grands d'entre eux sontantéroventral noyau et antéromédialcœur. Ils reçoivent les fibres afférentes des corps mamillaires, centre olfactif du diencéphale. Les fibres efférentes (descendantes, c'est-à-dire transportant les impulsions du cerveau) des noyaux antérieurs sont dirigées vers le gyrus cingulaire du cortex cérébral.

Le groupe antérieur des noyaux thalamiques et les structures associées constituent un composant important du système limbique du cerveau, qui contrôle le comportement psycho-émotionnel.

Riz. 2 . Topographie des noyaux thalamiques

Dans la partie médiale du thalamus se trouventnoyau médiodorsal Et groupe de noyaux médians.

Noyau médiodorsala des connexions bilatérales avec le cortex olfactif du lobe frontal et le gyrus cingulaire des hémisphères cérébraux, l'amygdale et le noyau antéromédian du thalamus. Sur le plan fonctionnel, il est également étroitement lié au système limbique et entretient des connexions bilatérales avec le cortex pariétal, temporal et insulaire du cerveau.

Le noyau médiodorsal est impliqué dans la mise en œuvre de processus mentaux supérieurs. Sa destruction entraîne une diminution de l’anxiété, de l’anxiété, de la tension, de l’agressivité et l’élimination des pensées obsessionnelles.

Noyaux médianssont nombreuses et occupent la position la plus médiale du thalamus. Ils reçoivent des fibres afférentes (c'est-à-dire ascendantes) de l'hypothalamus, des noyaux du raphé, du locus coeruleus de la formation réticulaire du tronc cérébral et partiellement des voies spinothalamiques faisant partie du lemnisque médial. Les fibres efférentes des noyaux médians sont envoyées vers l'hippocampe, l'amygdale et le gyrus cingulaire des hémisphères cérébraux, qui font partie du système limbique. Les connexions avec le cortex cérébral sont bilatérales.

Les noyaux de la ligne médiane jouent un rôle important dans les processus d'éveil et d'activation du cortex cérébral, ainsi que dans le soutien des processus de mémoire.

Dans la partie latérale (c'est-à-dire latérale) du thalamus se trouventdorsolatéral, ventrolatéral, ventral postéro-médial Et groupe postérieur de noyaux.

Noyaux du groupe dorsolatéralrelativement peu étudié. Ils sont connus pour être impliqués dans le système de perception de la douleur.

Noyaux du groupe ventrolatéraldiffèrent anatomiquement et fonctionnellement les uns des autres.Noyaux postérieurs du groupe ventrolatéralsouvent considéré comme un noyau ventrolatéral du thalamus. Ce groupe reçoit des fibres du tractus ascendant de sensibilité générale dans le cadre du lemnisque médial. Les fibres de sensibilité gustative et les fibres des noyaux vestibulaires viennent également ici. Les fibres efférentes partant des noyaux du groupe ventrolatéral sont envoyées au cortex du lobe pariétal des hémisphères cérébraux, où elles transportent les informations somatosensorielles de tout le corps.

À noyaux du groupe postérieur(noyau du coussin thalamique) on trouve des fibres afférentes provenant des colliculi supérieurs et des fibres des voies optiques. Les fibres efférentes sont largement distribuées dans le cortex des lobes frontaux, pariétaux, occipitaux, temporaux et limbiques des hémisphères cérébraux.

Les centres nucléaires du coussin thalamique sont impliqués dans Analyse complète divers stimuli sensoriels. Ils jouent rôle important dans l'activité perceptuelle (liée à la perception) et cognitive (cognitive, mentale) du cerveau, ainsi que dans les processus de mémoire - stockage et reproduction d'informations.

Groupe intralaminaire de noyauxle thalamus se situe dans l'épaisseur de la verticale Oui -couche de matière blanche en forme. Les noyaux intralaminaires sont interconnectés avec les noyaux gris centraux, le noyau denté du cervelet et le cortex cérébral.

Ces noyaux jouent un rôle important dans le système d’activation du cerveau. Les dommages aux noyaux intralaminaires dans les deux thalamis entraînent une forte diminution de l'activité motrice, ainsi qu'une apathie et une destruction de la structure motivationnelle de la personnalité.

Le cortex cérébral, grâce aux connexions bilatérales avec les noyaux du thalamus, est capable d'exercer un effet régulateur sur leur activité fonctionnelle.

Ainsi, les principales fonctions du thalamus sont :

traitement des informations sensorielles provenant des récepteurs et des centres de commutation sous-corticaux avec leur transfert ultérieur vers le cortex ;

participation à la régulation des mouvements ;

assurer la communication et l’intégration des différentes parties du cerveau.

Hypothalamus

Structure générale et localisation de l'hypothalamus.

Hypothalamus ) représente la section ventrale (c'est-à-dire abdominale) du diencéphale. Il se compose d'un complexe de formations situées sous III ventricule L'hypothalamus est limité en avantcroix visuelle (chiasme), latéralement - la partie antérieure du sous-thalamus, la capsule interne et les voies optiques s'étendant à partir du chiasme. En arrière, l'hypothalamus continue dans le tegmentum du mésencéphale. L'hypothalamus comprendcorps mastoïdiens, tubercule gris et chiasma optique. Corps mastoïdienssitué sur les côtés de la ligne médiane en avant de la substance perforée postérieure. Ce sont des formations de forme sphérique irrégulière, blanches. En avant du tubercule gris se trouvechiasme optique. Dans celui-ci, une transition se produit vers le côté opposé d'une partie des fibres du nerf optique provenant de la moitié médiale de la rétine. Après la décussation, les voies optiques se forment.

Tubercule gris situé en avant des corps mastoïdiens, entre les voies optiques. Le tubercule gris est une saillie creuse de la paroi inférieure III ventricule, formé d’une fine plaque de matière grise. Le sommet du monticule gris est allongé en un creux étroit entonnoir , à la fin duquel se trouve glande pituitaire [ 4 ; 18].

Glande pituitaire : structure et fonctionnement

Pituitaire (hypophyse) - une glande endocrine, elle est située dans une dépression spéciale à la base du crâne, la « selle turcique » et est reliée à la base du cerveau à l'aide d'un pédicule. L'hypophyse contient le lobe antérieur (adénohypophyse - glande pituitaire glandulaire) et le lobe postérieur (neurohypophyse).

Lobe postérieur, ou neurohypophyse, se compose de cellules neurogliales et constitue une continuation de l'infundibulum hypothalamique. Part plus grande - adénohypophyse, constitué de cellules glandulaires. En raison de l'interaction étroite de l'hypothalamus avec l'hypophyse, un seul système fonctionne dans le diencéphale.système hypothalamo-hypophysaire,contrôler le travail de toutes les glandes endocrines et, avec leur aide, les fonctions végétatives du corps (Fig. 3).

Figure 3. L'hypophyse et son influence sur les autres glandes endocrines

Il existe 32 paires de noyaux dans la matière grise de l'hypothalamus. L'interaction avec l'hypophyse s'effectue grâce aux neurohormones sécrétées par les noyaux de l'hypothalamus -libérer des hormones. Par le système vasculaire, ils pénètrent dans le lobe antérieur de l'hypophyse (adénohypophyse), où ils contribuent à la libération d'hormones tropiques qui stimulent la synthèse d'hormones spécifiques dans d'autres glandes endocrines.

Dans le lobe antérieur de l'hypophyse les tropiques sont produits hormones (hormone stimulant la thyroïde - thyrotropine, hormone adrénocorticotrope - corticotropine et hormones gonadotropes - gonadotrophines) et effecteur hormones (hormones de croissance - somatotropine et prolactine).

Hormones de l'hypophyse antérieure

Tropique:

Hormone stimulant la thyroïde (thyrotropine)stimule la fonction thyroïdienne. Si l'hypophyse est enlevée ou détruite chez les animaux, une atrophie de la glande thyroïde se produit et l'administration de thyrotropine rétablit ses fonctions.

Hormone adrénocorticotrope (corticotropine)stimule la fonction de la zone fasciculée du cortex surrénalien, dans laquelle se forment les hormonesglucocorticoïdes.L'effet de l'hormone sur la zone glomérulée et réticulaire est moins prononcé. L'ablation de l'hypophyse chez les animaux entraîne une atrophie du cortex surrénalien. Les processus atrophiques affectent toutes les zones du cortex surrénalien, mais les changements les plus profonds se produisent dans les cellules des zones réticulaires et fasciculaires. L'effet extra-surrénalien de la corticotropine s'exprime par une stimulation des processus de lipolyse, une augmentation de la pigmentation et des effets anabolisants.

Hormones gonadotropes (gonadotrophines).Hormone de stimulation de follicule ( follitropine) stimule la croissance du follicule vésiculaire dans l'ovaire. L'effet de la follitropine sur la formation d'hormones sexuelles féminines (œstrogènes) est faible. Cette hormone est présente aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Chez l'homme, sous l'influence de la follitropine, se produit la formation de cellules germinales (spermatozoïdes). Hormone lutéinisante ( lutropine) nécessaire à la croissance du follicule vésiculaire de l'ovaire dans les stades précédant l'ovulation, et à l'ovulation elle-même (rupture de la membrane d'un follicule mature et libération d'un ovule), la formation du corps jaune au site de le follicule éclaté. Lutropin stimule la formation d'hormones sexuelles féminines - les œstrogènes. Cependant, pour que cette hormone exerce son effet sur l’ovaire, une action préalable à long terme de la follitropine est nécessaire. Lutropin stimule la production progestérone corps jaune. Lutropin est disponible chez les femmes et les hommes. Chez l'homme, il favorise la formation d'hormones sexuelles mâles - androgènes.

Effecteur :

Hormone de croissance (somatotropine)stimule la croissance corporelle en améliorant la formation de protéines. Sous l'influence de la croissance des cartilages épiphysaires dans les os longs des membres supérieurs et inférieurs, la croissance osseuse se produit en longueur. L'hormone de croissance augmente la sécrétion d'insuline les somatomédines, formé dans le foie.

Prolactine stimule la formation de lait dans les alvéoles des glandes mammaires. La prolactine exerce son effet sur les glandes mammaires après l'action préliminaire sur celles-ci des hormones sexuelles féminines, la progestérone et les œstrogènes. L'acte de sucer stimule la formation et la libération de prolactine. La prolactine a également un effet lutéotrope (favorise le fonctionnement à long terme du corps jaune et la formation de l'hormone progestérone).

Processus dans le lobe postérieur de l'hypophyse

Le lobe postérieur de l’hypophyse ne produit pas d’hormones. Les hormones inactives synthétisées dans les noyaux paraventriculaires et supraoptiques de l'hypothalamus entrent ici.

Les hormones sont principalement produites dans les neurones du noyau paraventriculaire. l'ocytocine, et dans les neurones du noyau supraoptique -vasopressine (hormone antidiurétique).Ces hormones s’accumulent dans les cellules de l’hypophyse postérieure, où elles sont transformées en hormones actives.

Vasopressine (hormone antidiurétique)joue un rôle important dans les processus de formation de l'urine et, dans une moindre mesure, dans la régulation du tonus des vaisseaux sanguins. La vasopressine, ou hormone antidiurétique - ADH (diurèse - débit urinaire) - stimule la réabsorption (résorption) de l'eau dans les tubules rénaux.

Ocytocine (ocytonine)augmente la contraction utérine. Sa contraction augmente fortement si elle était auparavant sous l'influence des hormones sexuelles féminines œstrogènes. Pendant la grossesse, l'ocytocine n'affecte pas l'utérus, car sous l'influence de la progestérone, l'hormone du corps jaune, elle devient insensible à l'ocytocine. L'irritation mécanique du col de l'utérus provoque la libération d'ocytocine par réflexe. L'ocytocine a également la capacité de stimuler la production de lait. L'acte de sucer favorise par réflexe la libération d'ocytocine par la neurohypophyse et la sécrétion de lait. En état de stress dans le corps, l'hypophyse libère des quantités supplémentaires d'ACTH, ce qui stimule la libération d'hormones adaptatives par le cortex surrénalien.

Signification fonctionnelle des noyaux hypothalamiques

DANS partie antérolatérale l'hypothalamus est distingué antérieur et moyengroupes de noyaux hypothalamiques (Fig. 4).

Figure 4. Topographie des noyaux hypothalamiques

Le groupe antérieur comprend noyaux suprachiasmatiques, noyau préoptique,et le plus grand -supraoptique Et paraventriculaire graines.

Dans les noyaux du groupe antérieur sont localisés :

centre de la division parasympathique (PSNS) du système nerveux autonome.

La stimulation de l'hypothalamus antérieur entraîne des réactions parasympathiques : constriction de la pupille, diminution de la fréquence cardiaque, dilatation de la lumière des vaisseaux sanguins, baisse de la tension artérielle, augmentation du péristaltisme (c'est-à-dire contraction ondulatoire des parois des tubes creux). organes, favorisant le mouvement de leur contenu vers les exutoires intestinaux) ;

centre de transfert de chaleur. La destruction de la section antérieure s'accompagne d'une augmentation irréversible de la température corporelle ;

centre de soif;

cellules neurosécrétoires qui produisent de la vasopressine (noyau supraoptique) et l'ocytocine ( noyau paraventriculaire). Dans les neurones paraventriculaire Et supraoptiquenoyaux, une neurosécrétion se forme, qui se déplace le long de leurs axones jusqu'à la partie postérieure de l'hypophyse (neurohypophyse), où elle est libérée sous forme de neurohormones -vasopressine et ocytocineentrant dans le sang.

Les dommages aux noyaux antérieurs de l'hypothalamus entraînent l'arrêt de la libération de vasopressine, entraînant le développement dediabète insipide. L'ocytocine a un effet stimulant sur les muscles lisses des organes internes, comme l'utérus. En général, l’équilibre eau-sel de l’organisme dépend de ces hormones.

Dans le préoptique Le noyau produit l'une des hormones de libération - la lulibérine, qui stimule la production d'hormone lutéinisante dans l'adénohypophyse, qui contrôle l'activité des gonades.

Suprachiasmatiqueles noyaux participent activement à la régulation des changements cycliques de l'activité du corps - biorythmes circadiens ou quotidiens (par exemple, dans l'alternance du sommeil et de l'éveil).

Au groupe intermédiaire les noyaux hypothalamiques comprennentdorsomédial Et noyau ventromédian, noyau de la tubérosité grise et le cœur de l'entonnoir.

Dans les noyaux du groupe intermédiaire sont localisés :

centre de la faim et de la satiété. DestructionventromédialLe noyau hypothalamique entraîne une consommation alimentaire excessive (hyperphagie) et l'obésité, ainsi que des dommagesgrains de monticule gris- perte d'appétit et amaigrissement brutal (cachexie) ;

centre de comportement sexuel;

centre d'agression;

le centre du plaisir, qui joue un rôle important dans les processus de formation des motivations et des comportements psycho-émotionnels ;

cellules neurosécrétrices qui produisent des hormones de libération (libérines et statines) qui régulent la production d'hormones hypophysaires : somatostatine, somatolibérine, lulibérine, follibérine, prolactolibérine, thyréolibérine, etc. À travers le système hypothalamo-hypophysaire, elles influencent les processus de croissance, le taux de développement physique et la puberté , la formation des caractères sexuels secondaires, les fonctions du système reproducteur ainsi que le métabolisme.

Le groupe intermédiaire de noyaux contrôle le métabolisme de l'eau, des graisses et des glucides, affecte la glycémie, l'équilibre ionique du corps, la perméabilité des vaisseaux sanguins et des membranes cellulaires.

Partie postérieure de l'hypothalamus situé entre le tubercule gris et la substance perforée postérieure et se compose des parties droite et gauchecorps mastoïdiens.

Dans la partie postérieure de l'hypothalamus, les plus gros noyaux sont : médial et noyau latéral, noyau hypothalamique postérieur.

Dans les noyaux du groupe postérieur sont localisés :

centre qui coordonne l'activité de la division sympathique (SNS) du système nerveux autonome (noyau hypothalamique postérieur). La stimulation de ce noyau entraîne des réactions sympathiques : dilatation des pupilles, augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle, augmentation de la respiration et diminution des contractions toniques des intestins ;

centre de production de chaleur (noyau hypothalamique postérieur). La destruction de l'hypothalamus postérieur provoque une léthargie, une somnolence et une diminution de la température corporelle ;

centres sous-corticaux de l'analyseur olfactif. Médial et noyau latéraldans chaque corps mastoïde, ils constituent les centres sous-corticaux de l'analyseur olfactif et font également partie du système limbique ;

cellules neurosécrétoires qui produisent des hormones de libération qui régulent la production d'hormones hypophysaires.

Caractéristiques de l'apport sanguin à l'hypothalamus

Les noyaux de l’hypothalamus reçoivent un apport sanguin abondant. Le réseau capillaire de l'hypothalamus est plusieurs fois plus ramifié que dans d'autres parties du système nerveux central. L'une des caractéristiques des capillaires de l'hypothalamus est leur grande perméabilité, provoquée par l'amincissement des parois des capillaires et leur fenestration ("fenestration" - présence d'espaces - "fenêtres" - entre les cellules endothéliales adjacentes des capillaires ( du latin. » fenêtre " - fenêtre). En conséquence, la barrière hémato-encéphalique (BBB) est faiblement exprimée dans l'hypothalamus et les neurones hypothalamiques sont capables de percevoir les changements dans la composition du liquide céphalo-rachidien et du sang (température, teneur en ions, présence et quantité d'hormones, etc.).

Signification fonctionnelle de l'hypothalamus

L'hypothalamus est le lien central reliant les mécanismes nerveux et humoraux de régulation des fonctions autonomes de l'organisme. La fonction de contrôle de l'hypothalamus est déterminée par la capacité de ses cellules à sécréter et à transporter par axone des substances régulatrices, qui sont transférées vers d'autres structures du cerveau, du liquide céphalo-rachidien, du sang ou de l'hypophyse, modifiant ainsi l'activité fonctionnelle des organes cibles.

Il existe 4 systèmes neuroendocriniens dans l'hypothalamus :

Système hypothalamo-extrahypothalamiquereprésenté par les cellules neurosécrétoires de l'hypothalamus, dont les axones s'étendent dans le thalamus, les structures du système limbique et la moelle allongée. Ces cellules sécrètent des opioïdes endogènes, de la somatostatine, etc.

Système hypothalamo-adénopituitairerelie les noyaux de l'hypothalamus postérieur au lobe antérieur de l'hypophyse. Les hormones de libération (libérines et statines) sont transportées le long de cette voie. Grâce à eux, l'hypothalamus régule la sécrétion d'hormones tropiques de l'adénohypophyse, qui déterminent l'activité sécrétoire des glandes endocrines (thyroïde, reproductrice, etc.).

Système hypothalamo-métapituitairerelie les cellules neurosécrétoires de l'hypothalamus à l'hypophyse. Les axones de ces cellules transportent la mélanostatine et la mélanolibérine, qui régulent la synthèse de mélanine, le pigment qui détermine la couleur de la peau, des cheveux, de l'iris et d'autres tissus corporels.

Système hypothalamo-neurohypophysairerelie les noyaux de l'hypothalamus antérieur au lobe postérieur (glandulaire) de l'hypophyse. Ces axones transportent la vasopressine et l'ocytocine, qui s'accumulent dans le lobe postérieur de l'hypophyse et sont libérées dans la circulation sanguine selon les besoins.

Conclusion

Ainsi, la partie dorsale du diencéphale est phylogénétiquement plus jeunecerveau thalamique,étant le centre sensoriel sous-cortical le plus élevé dans lequel presque toutes les voies afférentes transportant les informations sensorielles des organes du corps et des organes sensoriels vers les hémisphères cérébraux sont commutées. Les tâches de l'hypothalamus incluent également la gestion du comportement psycho-émotionnel et la participation à la mise en œuvre de processus mentaux et psychologiques supérieurs, notamment la mémoire.

Section ventrale - l'hypothalamus est formation phylogénétiquement plus ancienne. Le système hypothalamo-hypophysaire contrôle la régulation humorale de l'équilibre eau-sel, du métabolisme et de l'énergie, le fonctionnement du système immunitaire, la thermorégulation, la fonction reproductive, etc. Jouant un rôle régulateur pour ce système, l'hypothalamus est le centre le plus élevé qui contrôle le système nerveux autonome (autonome).

Bibliographie

- Anatomie humaine / Éd. M. Sapine. - M. : Médecine, 1993.

- Bloom F., Leiserson A., Hofstadter L. Cerveau, esprit, comportement. - M. : Mir, 1988.

- Histologie / Éd. V.G. Eliseeva. - M. : Médecine, 1983.

- Prives M.G., Lysenkov N.K., Bushkovich V.I. Anatomie humaine. - M. : Médecine, 1985.

- Sinelnikov R.D., Sinelnikov Y.R. Atlas d'anatomie humaine. - M. : Médecine, 1994.

- Tishevskaya I.A. Anatomie du système nerveux central : Didacticiel. - Tcheliabinsk : Maison d'édition SUSU, 2000.

D'autres ouvrages similaires qui pourraient vous intéresser.vshm> |

|||

| 523. | Systèmes fonctionnels du corps. Fonction du système nerveux | 4,53 Ko | |

| Systèmes fonctionnels du corps. Travail du système nerveux En plus des analyseurs, c'est-à-dire des systèmes sensoriels, d'autres systèmes fonctionnent dans le corps. Ces systèmes peuvent avoir une forme morphologique claire, c'est-à-dire avoir une structure claire. De tels systèmes comprennent, par exemple, les systèmes circulatoire, respiratoire ou digestif. | |||

| 11302. | Caractéristiques du système nerveux d'un athlète écolier | 46,21 Ko | |

| Sur scène moderne développement du pays dans les conditions de transformation qualitative de tous les aspects de la vie sociale, les exigences en matière de condition physique nécessaires au succès de leur activité professionnelle augmentent... | |||

| 5880. | L'anatomie comme branche de la biologie│ Cours magistral d'anatomie | 670,47 Ko | |

| Le tissu nerveux conduit l'influx nerveux apparaissant sous l'influence d'un stimulus interne ou externe et se compose de : cellules neurones la névroglie remplit des fonctions trophiques et protectrices de soutien Organe orgnon instrument partie du corps qui occupe une certaine position dans le corps et est constituée d'un complexe de tissus uni fonction commune Chaque organe remplit une fonction unique, a une forme, une structure, un emplacement et des différences d'espèces individuelles. Le système organique est un groupe d'organes reliés les uns aux autres anatomiquement et ayant un point commun... | |||

| 15721. | L'influence de la Chine sur les pays d'Asie centrale et leur interaction | 195,28 Ko | |

| Les facteurs suivants tels que la proximité géographique frontières ouvertes et développé Système de transport permettons-nous de dire qu’il existe des conditions favorables à l’influence croissante de la Chine auprès des pays d’Asie centrale. L’étude de la politique de la Chine à l’égard des pays d’Asie centrale est donc pertinente à l’heure actuelle. | |||

| 13735. | Évaluation complète de la couverture du sol dans la zone centrale de la région d'Orel | 46,49 Ko | |

| Caractéristiques de la couverture du sol de la région d'Orel. Interaction des facteurs de formation des sols sur le territoire de la région d'Orel. Les principales combinaisons de sols de la couverture pédologique de la zone centrale de la région d'Orel. Caractéristiques globales des sols de la zone centrale de la région d'Orel... | |||

| 17360. | Le réflexe est la base de l'activité nerveuse. Réflexes inconditionnés et conditionnés et leur rôle dans la vie des humains et des animaux | 22,69 Ko | |

| Les mécanismes de l'activité nerveuse supérieure chez les animaux supérieurs et chez l'homme sont associés à l'activité d'un certain nombre de parties du cerveau. Le rôle principal dans ces mécanismes appartient au cortex cérébral. Il a été démontré expérimentalement que chez les représentants supérieurs du monde animal, après ablation chirurgicale complète du cortex, le plus haut activité nerveuse se détériore fortement. | |||

| 13711. | Anatomie et physiologie, aide-mémoire | 94,41 Ko | |

| Le développement et la formation d'idées sur l'anatomie et la physiologie commencent dans les temps anciens (Anatomie - vers 2550 avant JC, l'ancien papyrus égyptien Ebers "Le Livre secret du médecin" ; Physiologie - vers le 5ème siècle avant JC, Hippocrate, Aristote, Galien) Humain Anatomie – science de la forme, de la structure et du développement du corps humain en relation avec sa fonction et l'influence de l'environnement. | |||

| 11025. | ANATOMIE ET BIOMÉCANIQUE DES OS DU CRÂNE | 18,1 Mo | |

| Le crâne humain adulte est constitué de 28 os : 8 os crâniens (occipital, sphénoïde, frontal, ethmoïde, temporal, pariétal) ; 14 os du crâne facial (vomer, maxillaire, mandibulaire, palatin, zygomatique, lacrymal, nasal, cornets inférieurs) ; 6 os d'un groupe mixte (6 os de l'oreille interne. Dans certaines littératures, l'os hyoïde est également classé parmi les os du crâne. | |||

| 8275. | Anatomie des organes génitaux féminins | 18,98 Ko | |

| Les parois du vagin sont en contact les unes avec les autres et dans la partie supérieure autour de la partie vaginale du col elles forment des dépressions en forme de dôme, des voûtes latérales antérieure postérieure droite et gauche du vagin. La partie supérieure convexe du corps s’appelle le fond de l’utérus. La cavité utérine a la forme d'un triangle dans les coins supérieurs duquel s'ouvrent les ouvertures des trompes de Fallope. Au fond, la cavité utérine se rétrécit en isthme et se termine par l'orifice interne. | |||

| 13726. | Anatomie du système musculo-squelettique | 46,36 Ko | |

| Dans l'os, la place principale est occupée par : le tissu osseux lamellaire, qui forme une substance compacte et l'os spongieux. Composition chimique et propriétés physiques de l'os. La surface de l'os est recouverte de périoste. Le périoste est riche en nerfs et en vaisseaux sanguins, à travers lesquels s'effectuent la nutrition et l'innervation de l'os. | |||

INSTITUT SOCIAL-TECHNOLOGIQUE DE L'UNIVERSITÉ DES SERVICES D'ÉTAT DE MOSCOU

ANATOMIE DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL

(Didacticiel)

O.O. Iakimenko

Moscou - 2002

Un manuel sur l'anatomie du système nerveux est destiné aux étudiants de l'Institut socio-technologique de la Faculté de psychologie. Le contenu comprend des questions fondamentales liées à l'organisation morphologique du système nerveux. Outre les données anatomiques sur la structure du système nerveux, les travaux incluent les caractéristiques histologiques et cytologiques du tissu nerveux. Ainsi que des questions d'information sur la croissance et le développement du système nerveux depuis l'ontogenèse embryonnaire jusqu'à la fin de l'ontogenèse postnatale.

Pour plus de clarté du matériel présenté, des illustrations sont incluses dans le texte. Pour travail indépendant les étudiants reçoivent une liste de littérature pédagogique et scientifique, ainsi que des atlas anatomiques.

Les données scientifiques classiques sur l’anatomie du système nerveux constituent la base de l’étude de la neurophysiologie du cerveau. La connaissance des caractéristiques morphologiques du système nerveux à chaque étape de l’ontogenèse est nécessaire pour comprendre la dynamique du comportement et du psychisme humain liée à l’âge.

SECTION I. CARACTÉRISTIQUES CYTOLOGIQUES ET HISTOLOGIQUES DU SYSTÈME NERVEUX

Plan général de la structure du système nerveux

La fonction principale du système nerveux est de transmettre des informations rapidement et avec précision, assurant ainsi l'interaction du corps avec le monde extérieur. Les récepteurs répondent à tous les signaux provenant de l'environnement externe et interne, les convertissant en flux d'influx nerveux qui pénètrent dans le système nerveux central. Sur la base de l'analyse du flux de l'influx nerveux, le cerveau forme une réponse adéquate.

Avec les glandes endocrines, le système nerveux régule le fonctionnement de tous les organes. Cette régulation est réalisée du fait que la moelle épinière et le cerveau sont reliés par des nerfs à tous les organes, des connexions bilatérales. Les signaux sur leur état fonctionnel sont reçus des organes vers le système nerveux central, et le système nerveux, à son tour, envoie des signaux aux organes, corrigeant leurs fonctions et assurant tous les processus vitaux - mouvement, nutrition, excrétion et autres. De plus, le système nerveux assure la coordination des activités des cellules, des tissus, des organes et des systèmes organiques, tandis que le corps fonctionne comme un tout.

Le système nerveux est la base matérielle des processus mentaux : attention, mémoire, parole, pensée, etc., à l'aide desquels une personne non seulement connaît l'environnement, mais peut également le modifier activement.

Ainsi, le système nerveux est la partie d’un système vivant spécialisée dans la transmission d’informations et l’intégration de réactions en réponse aux influences environnementales.

Système nerveux central et périphérique

Le système nerveux est divisé topographiquement en système nerveux central, qui comprend le cerveau et la moelle épinière, et en système nerveux périphérique, constitué de nerfs et de ganglions.

Système nerveux

Selon la classification fonctionnelle, le système nerveux est divisé en somatique (divisions du système nerveux qui régulent le travail des muscles squelettiques) et autonome (végétatif), qui régule le travail des organes internes. Le système nerveux autonome comprend deux divisions : sympathique et parasympathique.

Système nerveux

![]() somatique autonome

somatique autonome

sympathique parasympathique

Les systèmes nerveux somatique et autonome comprennent des divisions centrales et périphériques.

Tissu nerveux

Le tissu principal à partir duquel est formé le système nerveux est Tissu nerveux. Il diffère des autres types de tissus en ce qu’il manque de substance intercellulaire.

Le tissu nerveux est constitué de deux types de cellules : les neurones et les cellules gliales. Les neurones jouent un rôle majeur en assurant toutes les fonctions du système nerveux central. Les cellules gliales ont un rôle auxiliaire, remplissant des fonctions de soutien, de protection, trophiques, etc. En moyenne, le nombre de cellules gliales dépasse le nombre de neurones dans un rapport de 10 : 1, respectivement.

Les méninges sont formées par du tissu conjonctif et les cavités cérébrales sont formées par un type spécial de tissu épithélial (revêtement épindymaire).

Le neurone est une unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux

Un neurone possède des caractéristiques communes à toutes les cellules : il possède une membrane plasmique, un noyau et un cytoplasme. La membrane est une structure à trois couches contenant des composants lipidiques et protéiques. De plus, à la surface de la cellule se trouve une fine couche appelée glycocalis. La membrane plasmique régule les échanges de substances entre la cellule et l'environnement. Pour une cellule nerveuse, cela est particulièrement important, puisque la membrane régule le mouvement des substances directement liées à la signalisation nerveuse. La membrane sert également de site d’activité électrique qui est à la base de la signalisation neuronale rapide et de site d’action des peptides et des hormones. Enfin, ses sections forment des synapses – lieu de contact entre les cellules.

Chaque cellule nerveuse possède un noyau qui contient matériel génétique sous forme de chromosomes. Le noyau remplit deux fonctions importantes : il contrôle la différenciation de la cellule jusqu'à sa forme finale, déterminant les types de connexions et régule la synthèse des protéines dans toute la cellule, contrôlant la croissance et le développement de la cellule.

Le cytoplasme d'un neurone contient des organites (réticulum endoplasmique, appareil de Golgi, mitochondries, lysosomes, ribosomes, etc.).

Les ribosomes synthétisent des protéines, dont certaines restent dans la cellule, l'autre partie est destinée à être éliminée de la cellule. De plus, les ribosomes produisent des éléments de la machinerie moléculaire pour la plupart des fonctions cellulaires : enzymes, protéines porteuses, récepteurs, protéines membranaires, etc.

Le réticulum endoplasmique est un système de canaux et d'espaces entourés de membranes (grands, plats, appelés citernes, et petits, appelés vésicules ou vésicules). Il existe un réticulum endoplasmique lisse et rugueux. Ce dernier contient des ribosomes

La fonction de l'appareil de Golgi est de stocker, concentrer et conditionner les protéines sécrétoires.

En plus des systèmes qui produisent et transportent différentes substances, la cellule possède un système digestif interne constitué de lysosomes qui n'ont pas de forme spécifique. Ils contiennent une variété d’enzymes hydrolytiques qui décomposent et digèrent une variété de composés présents à l’intérieur et à l’extérieur de la cellule.

Les mitochondries sont l'organe le plus complexe de la cellule après le noyau. Sa fonction est la production et la fourniture de l'énergie nécessaire à la vie des cellules.

La plupart des cellules du corps sont capables de métaboliser divers sucres, et l'énergie est soit libérée, soit stockée dans la cellule sous forme de glycogène. Cependant, les cellules nerveuses du cerveau utilisent exclusivement le glucose, puisque toutes les autres substances sont retenues par la barrière hémato-encéphalique. La plupart d’entre eux n’ont pas la capacité de stocker le glycogène, ce qui augmente leur dépendance à l’égard du glucose sanguin et de l’oxygène pour leur énergie. Par conséquent, les cellules nerveuses possèdent le plus grand nombre de mitochondries.

Le neuroplasme contient des organites à usage particulier : des microtubules et des neurofilaments, qui diffèrent par leur taille et leur structure. Les neurofilaments se trouvent uniquement dans les cellules nerveuses et représentent le squelette interne du neuroplasme. Les microtubules s'étendent le long de l'axone le long des cavités internes du soma jusqu'à l'extrémité de l'axone. Ces organites distribuent des substances biologiquement actives (Fig. 1 A et B). Le transport intracellulaire entre le corps cellulaire et les processus qui en découlent peut être rétrograde - des terminaisons nerveuses au corps cellulaire et orthograde - du corps cellulaire aux terminaisons.

Riz. 1 A. Structure interne d'un neurone

Une caractéristique distinctive des neurones est la présence de mitochondries dans l'axone comme source supplémentaire d'énergie et de neurofibrilles. Les neurones adultes ne sont pas capables de se diviser.

Chaque neurone possède un corps central étendu - le soma et des processus - dendrites et axone. Le corps cellulaire est enfermé dans une membrane cellulaire et contient un noyau et un nucléole, maintenant l'intégrité des membranes du corps cellulaire et de ses processus, assurant la conduction de l'influx nerveux. En relation avec les processus, le soma remplit une fonction trophique, régulant le métabolisme de la cellule. Les impulsions se déplacent le long des dendrites (processus afférents) jusqu'au corps de la cellule nerveuse et à travers les axones (processus efférents) du corps de la cellule nerveuse vers d'autres neurones ou organes.

La plupart des dendrites (dendron - arbre) sont des processus courts et très ramifiés. Leur surface augmente considérablement en raison de petites excroissances - les épines. Un axone (axe - processus) est souvent un processus long et légèrement ramifié.

Chaque neurone possède un seul axone dont la longueur peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres. Parfois, des processus latéraux - collatéraux - s'étendent à partir de l'axone. Les terminaisons de l’axone se ramifient généralement et sont appelées terminaisons. L'endroit où l'axone émerge du soma cellulaire est appelé la butte axonale.

Riz. 1 B. Structure externe d'un neurone

Il existe plusieurs classifications de neurones basées sur différentes caractéristiques : la forme du soma, le nombre de processus, les fonctions et les effets que le neurone a sur les autres cellules.

Selon la forme du soma, on distingue des neurones granulaires (ganglionnaires), dans lesquels le soma a une forme arrondie ; neurones pyramidaux de différentes tailles - grandes et petites pyramides ; neurones étoilés; neurones fusiformes (Fig. 2 A).

Sur la base du nombre de processus, on distingue les neurones unipolaires, ayant un processus s'étendant du soma cellulaire ; neurones pseudounipolaires (ces neurones ont un processus de ramification en forme de T); les neurones bipolaires, qui ont une dendrite et un axone, et les neurones multipolaires, qui ont plusieurs dendrites et un axone (Fig. 2 B).

Riz. 2. Classification des neurones selon la forme du soma et le nombre de processus

Les neurones unipolaires sont situés dans les ganglions sensoriels (par exemple, spinaux, trijumeaux) et sont associés à des types de sensibilité tels que la douleur, la température, le toucher, la sensation de pression, les vibrations, etc.

Ces cellules, bien qu’appelées unipolaires, possèdent en réalité deux processus qui fusionnent à proximité du corps cellulaire.

Les cellules bipolaires sont caractéristiques des systèmes visuel, auditif et olfactif

Les cellules multipolaires ont une forme corporelle variée - fusiforme, en forme de panier, étoilée, pyramidale - petite et grande.

Selon les fonctions qu'ils remplissent, les neurones sont divisés en : afférents, efférents et intercalaires (contact).

Les neurones afférents sont sensoriels (pseudo-unipolaires), leurs somas sont situés en dehors du système nerveux central dans les ganglions (spinaux ou crâniens). La forme du soma est granuleuse. Les neurones afférents ont une dendrite qui se connecte aux récepteurs (peau, muscle, tendon, etc.). Grâce aux dendrites, les informations sur les propriétés des stimuli sont transmises au soma du neurone et le long de l'axone jusqu'au système nerveux central.

Les neurones efférents (moteurs) régulent le fonctionnement des effecteurs (muscles, glandes, tissus, etc.). Ce sont des neurones multipolaires, leurs somas ont une forme étoilée ou pyramidale, se trouvant dans la moelle épinière ou le cerveau ou dans les ganglions du système nerveux autonome. Les dendrites courtes et abondamment ramifiées reçoivent des impulsions d'autres neurones, et les axones longs s'étendent au-delà du système nerveux central et, en tant que partie du nerf, se dirigent vers les effecteurs (organes de travail), par exemple vers le muscle squelettique.

Les interneurones (interneurones, neurones de contact) constituent la majeure partie du cerveau. Ils communiquent entre les neurones afférents et efférents et traitent les informations provenant des récepteurs vers le système nerveux central. Ce sont principalement des neurones multipolaires en forme d’étoile.

Parmi les interneurones, les neurones à axones longs et courts diffèrent (Fig. 3 A, B).

Sont représentés comme neurones sensoriels : un neurone dont le processus fait partie des fibres auditives du nerf vestibulocochléaire (paire VIII), un neurone qui répond à la stimulation cutanée (SC). Les interneurones sont représentés par les cellules amacrines (AmN) et bipolaires (BN) de la rétine, un neurone du bulbe olfactif (OLN), un neurone du locus coeruleus (LPN), une cellule pyramidale du cortex cérébral (PN) et un neurone étoilé (SN). ) du cervelet. Un motoneurone de la moelle épinière est représenté comme un motoneurone.

Riz. 3 A. Classification des neurones selon leurs fonctions

Neurone sensoriel:

1 - bipolaire, 2 - pseudobipolaire, 3 - pseudounipolaire, 4 - cellule pyramidale, 5 - neurone de la moelle épinière, 6 - neurone du p.ambigus, 7 - neurone du noyau du nerf hypoglosse. Neurones sympathiques : 8 - du ganglion stellaire, 9 - du ganglion cervical supérieur, 10 - de la colonne intermédiolatérale de la corne latérale de la moelle épinière. Neurones parasympathiques : 11 - du ganglion du plexus musculaire de la paroi intestinale, 12 - du noyau dorsal du nerf vague, 13 - du ganglion ciliaire.

En fonction de l'effet des neurones sur d'autres cellules, on distingue les neurones excitateurs et les neurones inhibiteurs. Les neurones excitateurs ont un effet activateur, augmentant l'excitabilité des cellules avec lesquelles ils sont connectés. Les neurones inhibiteurs, au contraire, réduisent l'excitabilité des cellules, provoquant un effet inhibiteur.

L'espace entre les neurones est rempli de cellules appelées névroglie (le terme gliale signifie colle, les cellules « collent » les composants du système nerveux central en un seul tout). Contrairement aux neurones, les cellules neurogliales se divisent tout au long de la vie d'une personne. Il existe de nombreuses cellules névrogliales ; dans certaines parties du système nerveux, il y en a 10 fois plus que les cellules nerveuses. On distingue les cellules macrogliales et les cellules microgliales (Fig. 4).

Quatre principaux types de cellules gliales.

Neurone entouré divers éléments gliale

1 - astrocytes macrogliaux

2 - macroglie oligodendrocytes

3 – microglie macroglie

Riz. 4. Cellules macrogliales et microgliales

Les macroglies comprennent les astrocytes et les oligodendrocytes. Les astrocytes possèdent de nombreux processus qui s'étendent à partir du corps cellulaire dans toutes les directions, donnant l'apparence d'une étoile. Dans le système nerveux central, certains processus se terminent par une tige terminale à la surface des vaisseaux sanguins. Les astrocytes situés dans la substance blanche du cerveau sont appelés astrocytes fibreux en raison de la présence de nombreuses fibrilles dans le cytoplasme de leur corps et de leurs branches. Dans la matière grise, les astrocytes contiennent moins de fibrilles et sont appelés astrocytes protoplasmiques. Ils servent de support aux cellules nerveuses, assurent la réparation des nerfs après des dommages, isolent et unissent les fibres et terminaisons nerveuses et participent aux processus métaboliques qui modélisent la composition ionique et les médiateurs. Les hypothèses selon lesquelles ils seraient impliqués dans le transport de substances des vaisseaux sanguins vers les cellules nerveuses et feraient partie de la barrière hémato-encéphalique ont désormais été rejetées.

1. Les oligodendrocytes sont plus petits que les astrocytes, contiennent de petits noyaux, sont plus courants dans la substance blanche et sont responsables de la formation de gaines de myéline autour des longs axones. Ils agissent comme un isolant et augmentent la vitesse de l'influx nerveux tout au long des processus. La gaine de myéline est segmentaire, l'espace entre les segments est appelé nœud de Ranvier (Fig. 5). En règle générale, chacun de ses segments est formé d'un oligodendrocytes (cellule de Schwann) qui, à mesure qu'il s'amincit, s'enroule autour de l'axone. La gaine de myéline est blanche (substance blanche) car les membranes des oligodendrocytes contiennent une substance grasse : la myéline. Parfois, une cellule gliale, formant des processus, participe à la formation de segments de plusieurs processus. On suppose que les oligodendrocytes effectuent des échanges métaboliques complexes avec les cellules nerveuses.

1 - oligodendrocytes, 2 - connexion entre le corps des cellules gliales et la gaine de myéline, 4 - cytoplasme, 5 - membrane plasmique, 6 - nœud de Ranvier, 7 - boucle de la membrane plasmique, 8 - mésaxone, 9 - pétoncle

Riz. 5A. Participation des oligodendrocytes à la formation de la gaine de myéline

Quatre étapes « d'enveloppement » de l'axone (2) par une cellule de Schwann (1) et son enveloppement avec plusieurs doubles couches de membrane, qui après compression forment une gaine de myéline dense, sont présentées.

Riz. 5 B. Schéma de formation de la gaine de myéline.

Le soma et les dendrites des neurones sont recouverts de fines membranes qui ne forment pas de myéline et constituent la matière grise.

2. Les microglies sont représentées par de petites cellules capables de mouvement amiboïde. La fonction des microglies est de protéger les neurones contre l’inflammation et les infections (via le mécanisme de phagocytose – la capture et la digestion de substances génétiquement étrangères). Les cellules microgliales fournissent de l'oxygène et du glucose aux neurones. De plus, ils font partie de la barrière hémato-encéphalique, qui est formée par eux et les cellules endothéliales qui forment les parois des capillaires sanguins. La barrière hémato-encéphalique piège les macromolécules, limitant leur accès aux neurones.

Fibres nerveuses et nerfs

Les longs processus des cellules nerveuses sont appelés fibres nerveuses. Grâce à eux, les influx nerveux peuvent être transmis sur de longues distances allant jusqu'à 1 mètre.

La classification des fibres nerveuses repose sur des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles.

Les fibres nerveuses qui ont une gaine de myéline sont appelées myélinisées (myélinisées) et les fibres qui n'ont pas de gaine de myéline sont appelées non myélinisées (non myélinisées).

Sur la base des caractéristiques fonctionnelles, on distingue les fibres nerveuses afférentes (sensorielles) et efférentes (motrices).

Les fibres nerveuses s'étendant au-delà du système nerveux forment des nerfs. Un nerf est un ensemble de fibres nerveuses. Chaque nerf possède une gaine et un apport sanguin (Fig. 6).

1 - tronc nerveux commun, 2 - branches de fibres nerveuses, 3 - gaine nerveuse, 4 - faisceaux de fibres nerveuses, 5 - gaine de myéline, 6 - membrane cellulaire de Schwann, 7 - nœud de Ranvier, 8 - noyau de cellule de Schwann, 9 - axolemme .

Riz. 6 Structure d'un nerf (A) et d'une fibre nerveuse (B).

Il existe des nerfs spinaux connectés à la moelle épinière (31 paires) et des nerfs crâniens (12 paires) connectés au cerveau. En fonction du rapport quantitatif des fibres afférentes et efférentes au sein d'un nerf, on distingue les nerfs sensoriels, moteurs et mixtes. Dans les nerfs sensoriels, les fibres afférentes prédominent, dans les nerfs moteurs, les fibres efférentes prédominent, dans les nerfs mixtes, le rapport quantitatif des fibres afférentes et efférentes est à peu près égal. Tous les nerfs spinaux sont des nerfs mixtes. Parmi les nerfs crâniens, il existe trois types de nerfs répertoriés ci-dessus. I paire - nerfs olfactifs (sensibles), II paire - nerfs optiques (sensibles), III paire - oculomoteur (moteur), IV paire - nerfs trochléaires (moteurs), V paire - nerfs trijumeaux (mixtes), VI paire - nerfs abducens ( moteur), VII paire - nerfs faciaux (mixtes), VIII paire - nerfs vestibulo-cochléaires (mixtes), IX paire - nerfs glossopharyngés (mixtes), X paire - nerfs vagues (mixtes), XI paire - nerfs accessoires (moteurs), Paire XII - nerfs hypoglosses (moteurs) (Fig. 7).

I - nerfs para-olfactifs,

II - nerfs para-optiques,

III - nerfs para-oculomoteurs,

IV - nerfs paratrochléaires,

V - paire - nerfs trijumeaux,

VI - nerfs para-abducens,

VII - nerfs parafaciaux,

VIII - nerfs para-cochléaires,

IX - nerfs paraglossopharyngés,

X - paire - nerfs vagues,

XI - nerfs para-accessoires,

XII - para-1,2,3,4 - racines des nerfs spinaux supérieurs.

Riz. 7, Schéma de l'emplacement des nerfs crâniens et spinaux

Matière grise et blanche du système nerveux

De nouvelles coupes du cerveau montrent que certaines structures sont plus sombres - c'est la matière grise du système nerveux, et d'autres structures sont plus claires - la matière blanche du système nerveux. La substance blanche du système nerveux est formée de fibres nerveuses myélinisées, la matière grise de parties non myélinisées des neurones - somas et dendrites.

La substance blanche du système nerveux est représentée par les voies centrales et les nerfs périphériques. La fonction de la substance blanche est la transmission d’informations des récepteurs au système nerveux central et d’une partie du système nerveux à une autre.

La matière grise du système nerveux central est formée du cortex cérébelleux et du cortex cérébral, des noyaux, des ganglions et de certains nerfs.

Les noyaux sont des accumulations de matière grise dans l’épaisseur de la matière blanche. Ils sont situés dans différentes parties du système nerveux central : dans la substance blanche des hémisphères cérébraux - noyaux sous-corticaux, dans la substance blanche du cervelet - noyaux cérébelleux, certains noyaux sont situés dans le diencéphale, le mésencéphale et la moelle allongée. La plupart des noyaux sont des centres nerveux qui régulent l'une ou l'autre fonction du corps.

Les ganglions sont un ensemble de neurones situés en dehors du système nerveux central. Il existe des ganglions rachidiens, crâniens et des ganglions du système nerveux autonome. Les ganglions sont formés principalement de neurones afférents, mais ils peuvent inclure des neurones intercalaires et efférents.

Interaction des neurones

Le lieu d'interaction fonctionnelle ou de contact de deux cellules (le lieu où une cellule influence une autre cellule) a été appelé synapse par le physiologiste anglais C. Sherrington.

Les synapses sont périphériques et centrales. Un exemple de synapse périphérique est la synapse neuromusculaire, où un neurone entre en contact avec une fibre musculaire. Les synapses du système nerveux sont appelées synapses centrales lorsque deux neurones entrent en contact. Il existe cinq types de synapses, selon les parties avec lesquelles les neurones sont en contact : 1) axo-dendritiques (l'axone d'une cellule entre en contact avec la dendrite d'une autre) ; 2) axo-somatique (l'axone d'une cellule entre en contact avec le soma d'une autre cellule) ; 3) axo-axonal (l'axone d'une cellule entre en contact avec l'axone d'une autre cellule) ; 4) dendro-dendritique (la dendrite d'une cellule est en contact avec la dendrite d'une autre cellule) ; 5) somo-somatique (les somas de deux cellules sont en contact). La majeure partie des contacts sont axo-dendritiques et axo-somatiques.

Les contacts synaptiques peuvent avoir lieu entre deux neurones excitateurs, deux neurones inhibiteurs ou entre un neurone excitateur et un neurone inhibiteur. Dans ce cas, les neurones qui ont un effet sont appelés présynaptiques et les neurones affectés sont appelés postsynaptiques. Le neurone excitateur présynaptique augmente l'excitabilité du neurone postsynaptique. Dans ce cas, la synapse est dite excitatrice. Le neurone inhibiteur présynaptique a l'effet inverse : il réduit l'excitabilité du neurone postsynaptique. Une telle synapse est dite inhibitrice. Chacun des cinq types de synapses centrales possède ses propres caractéristiques morphologiques, bien que le schéma général de leur structure soit le même.

Structure synaptique

Considérons la structure d'une synapse en prenant l'exemple d'une synapse axo-somatique. La synapse se compose de trois parties : la terminaison présynaptique, la fente synaptique et la membrane postsynaptique (Fig. 8 A, B).

Entrées A-synaptiques d'un neurone. Les plaques synaptiques aux extrémités des axones présynaptiques forment des connexions sur les dendrites et le corps (soma) du neurone postsynaptique.

Riz. 8 A. Structure des synapses

Le terminal présynaptique est la partie étendue du terminal axonal. La fente synaptique est l'espace entre deux neurones en contact. Le diamètre de la fente synaptique est de 10 à 20 nm. La membrane de la terminaison présynaptique faisant face à la fente synaptique est appelée membrane présynaptique. La troisième partie de la synapse est la membrane postsynaptique, située en face de la membrane présynaptique.

Le terminal présynaptique est rempli de vésicules et de mitochondries. Les vésicules contiennent des substances biologiquement actives - des médiateurs. Les médiateurs sont synthétisés dans le soma et transportés via des microtubules jusqu'au terminal présynaptique. Les médiateurs les plus courants sont l'adrénaline, la noradrénaline, l'acétylcholine, la sérotonine, l'acide gamma-aminobutyrique (GABA), la glycine et autres. Généralement, une synapse contient l'un des émetteurs de plus par rapport aux autres médiateurs. Les synapses sont généralement désignées par le type de médiateur : adrénergique, cholinergique, sérotoninergique, etc.

La membrane postsynaptique contient des molécules de protéines- des récepteurs capables d'attacher des molécules médiatrices.

La fente synaptique est remplie de liquide intercellulaire contenant des enzymes favorisant la destruction des neurotransmetteurs.

Un neurone postsynaptique peut avoir jusqu'à 20 000 synapses, dont certaines sont excitatrices et d'autres inhibitrices (Fig. 8 B).

B. Schéma de libération du transmetteur et processus se produisant dans une synapse centrale hypothétique.

Riz. 8 B. Structure des synapses

En plus des synapses chimiques, dans lesquelles les neurotransmetteurs sont impliqués dans l'interaction des neurones, on trouve des synapses électriques dans le système nerveux. Dans les synapses électriques, l'interaction de deux neurones s'effectue grâce à des biocourants. Le système nerveux central est dominé par des stimuli chimiques.

Dans certaines synapses interneurones, la transmission électrique et chimique se produit simultanément - il s'agit d'un type mixte de synapse.

L'influence des synapses excitatrices et inhibitrices sur l'excitabilité du neurone postsynaptique est résumée et l'effet dépend de la localisation de la synapse. Plus les synapses sont proches de la butte axonale, plus elles sont efficaces. Au contraire, plus les synapses sont situées loin de la butte axonale (par exemple, à l'extrémité des dendrites), moins elles sont efficaces. Ainsi, les synapses situées sur le soma et la butte axonale influencent l'excitabilité du neurone de manière rapide et efficace, tandis que l'influence des synapses distantes est lente et douce.

Les réseaux de neurones

Grâce aux connexions synaptiques, les neurones sont unis en unités fonctionnelles : les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones peuvent être constitués de neurones situés à courte distance. comme ça réseau neuronal appelé local. De plus, des neurones éloignés les uns des autres et provenant de différentes zones du cerveau peuvent être combinés en un réseau. La plupart haut niveau l'organisation des connexions neuronales reflète la connexion de plusieurs zones du système nerveux central. Ce réseau de neurones s'appelle par ou système. Il existe des chemins descendants et ascendants. Le long des voies ascendantes, les informations sont transmises des zones sous-jacentes du cerveau aux zones supérieures (par exemple, de la moelle épinière au cortex cérébral). Les voies descendantes relient le cortex cérébral à la moelle épinière.

Les réseaux les plus complexes sont appelés systèmes de distribution. Ils sont formés par des neurones situés dans différentes parties du cerveau qui contrôlent le comportement, auquel le corps participe dans son ensemble.

Certains réseaux nerveux assurent la convergence (convergence) des impulsions sur un nombre limité de neurones. Des réseaux nerveux peuvent également se construire selon le type de divergence (divergence). De tels réseaux permettent la transmission d'informations sur des distances considérables. De plus, les réseaux de neurones permettent l'intégration (résumation ou généralisation) de divers types d'informations (Fig. 9).

|

Riz. 9. Tissu nerveux.

Un gros neurone doté de nombreuses dendrites reçoit des informations via un contact synaptique avec un autre neurone (en haut à gauche). L'axone myélinisé forme un contact synaptique avec le troisième neurone (en bas). Les surfaces des neurones sont représentées sans les cellules gliales qui entourent le processus vers le capillaire (en haut à droite).

Le réflexe comme principe de base du système nerveux

Un exemple de réseau nerveux serait un arc réflexe, nécessaire à l’apparition d’un réflexe. EUX. En 1863, Setchenov, dans son ouvrage « Réflexes du cerveau », développa l'idée que le réflexe est le principe de base du fonctionnement non seulement de la moelle épinière, mais aussi du cerveau.

Un réflexe est la réponse du corps à une irritation avec la participation du système nerveux central. Chaque réflexe a son propre arc réflexe - le chemin le long duquel l'excitation passe du récepteur à l'effecteur (organe exécutif). Tout arc réflexe comprend cinq composants : 1) un récepteur - une cellule spécialisée conçue pour percevoir un stimulus (son, lumière, produit chimique, etc.), 2) une voie afférente, représentée par des neurones afférents, 3) une section du système nerveux central, représenté par la moelle épinière ou le cerveau ; 4) la voie efférente est constituée d'axones de neurones efférents s'étendant au-delà du système nerveux central ; 5) effecteur - organe de travail (muscle ou glande, etc.).

L'arc réflexe le plus simple comprend deux neurones et est appelé monosynaptique (en fonction du nombre de synapses). Un arc réflexe plus complexe est représenté par trois neurones (afférents, intercalaires et efférents) et est appelé trineurone ou disynaptique. Cependant, la plupart des arcs réflexes comprennent un grand nombre d'interneurones et sont appelés polysynaptiques (Fig. 10 A, B).

Les arcs réflexes peuvent traverser uniquement la moelle épinière (retirer la main en touchant un objet chaud) ou uniquement le cerveau (fermer les paupières lorsqu'un courant d'air est dirigé vers le visage), ou encore traverser à la fois la moelle épinière et le cerveau.

Riz. 10A. 1 - neurone intercalaire ; 2 - dendrites ; 3 - corps neuronal ; 4 - axones ; 5 - synapse entre les neurones sensoriels et les interneurones ; 6 - axone d'un neurone sensible ; 7 - corps d'un neurone sensible ; 8 - axone d'un neurone sensible ; 9 - axone d'un motoneurone; 10 - corps du motoneurone ; 11 - synapse entre les motoneurones intercalaires et moteurs ; 12 - récepteur dans la peau ; 13 - muscles; 14 - gaglia sympathique; 15 - intestin.

Riz. 10B. 1 - arc réflexe monosynaptique, 2 - arc réflexe polysynaptique, 3K - racine postérieure de la moelle épinière, PC - racine antérieure de la moelle épinière.

Riz. 10. Schéma de la structure de l'arc réflexe

Les arcs réflexes sont fermés en anneaux réflexes à l'aide de connexions de rétroaction. Le concept de feedback et son rôle fonctionnel ont été indiqués par Bell en 1826. Bell a écrit que des connexions bidirectionnelles s'établissent entre le muscle et le système nerveux central. À l'aide du feedback, des signaux sur l'état fonctionnel de l'effecteur sont envoyés au système nerveux central.

La base morphologique du feedback réside dans les récepteurs situés dans l'effecteur et les neurones afférents qui leur sont associés. Grâce aux connexions afférentes de rétroaction, une régulation fine du travail de l’effecteur et une réponse adéquate du corps aux changements environnementaux sont réalisées.

Méninges

Le système nerveux central (moelle épinière et cerveau) possède trois membranes de tissu conjonctif : dure, arachnoïdienne et molle. La plus externe d’entre elles est la dure-mère (elle fusionne avec le périoste tapissant la surface du crâne). La membrane arachnoïdienne se trouve sous la dure-mère. Il est fermement pressé contre la surface dure et il n'y a aucun espace libre entre eux.

Directement adjacente à la surface du cerveau se trouve la pie-mère, qui contient de nombreux vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau. Entre l'arachnoïde et les membranes molles se trouve un espace rempli de liquide - liquide céphalo-rachidien. La composition du liquide céphalo-rachidien est proche du plasma sanguin et du liquide intercellulaire et joue un rôle anti-choc. De plus, le liquide céphalo-rachidien contient des lymphocytes qui assurent une protection contre les substances étrangères. Il est également impliqué dans le métabolisme entre les cellules de la moelle épinière, du cerveau et du sang (Fig. 11 A).

1 - ligament denté dont le processus traverse la membrane arachnoïdienne située sur le côté, 1a - ligament denté attaché à la dure-mère de la moelle épinière, 2 - membrane arachnoïdienne, 3 - racine postérieure passant dans le canal formé par le mou et membranes arachnoïdiennes, Pour - racine postérieure passant par le trou de la dure-mère de la moelle épinière, 36 - branches dorsales du nerf spinal passant à travers la membrane arachnoïdienne, 4 - nerf spinal, 5 - ganglion spinal, 6 - dure-mère de la moelle épinière, 6a - dure-mère tournée sur le côté , 7 - pie-mère de la moelle épinière avec l'artère spinale postérieure.

Riz. 11A. Membranes de la moelle épinière

Cavités cérébrales

À l’intérieur de la moelle épinière se trouve le canal rachidien qui, passant dans le cerveau, se dilate dans la moelle oblongate et forme le quatrième ventricule. Au niveau du mésencéphale, le ventricule passe dans un canal étroit - l'aqueduc de Sylvius. Dans le diencéphale, l'aqueduc sylvien se dilate, formant la cavité du troisième ventricule, qui passe en douceur au niveau des hémisphères cérébraux dans les ventricules latéraux (I et II). Toutes les cavités répertoriées sont également remplies de liquide céphalo-rachidien (Fig. 11 B).

Figure 11B. Schéma des ventricules du cerveau et de leur relation avec les structures de surface des hémisphères cérébraux.

a - cervelet, b - pôle occipital, c - pôle pariétal, d - pôle frontal, e - pôle temporal, f - moelle allongée.

1 - ouverture latérale du quatrième ventricule (foramen de Lushka), 2 - corne inférieure du ventricule latéral, 3 - aqueduc, 4 - récessusinfundibularis, 5 - recrssusopticus, 6 - foramen interventriculaire, 7 - corne antérieure du ventricule latéral, 8 - partie centrale du ventricule latéral, 9 - fusion des tubérosités visuelles (massainter-melia), 10 - troisième ventricule, 11 - récessus pinéal, 12 - entrée du ventricule latéral, 13 - pro postérieur du ventricule latéral, 14 - quatrième ventricule.

Riz. 11. Méninges (A) et cavités cérébrales (B)

SECTION II. STRUCTURE DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL

Moelle épinière

Structure externe de la moelle épinière