Dispositifs stylistiques et moyens expressifs - Techniques stylistiques et moyens d'expression

Épithète (épithète [?ep?θet])- une définition en un mot exprimant la perception de l'auteur :

rire argenté rire argenté

une histoire passionnante

un sourire aigu

L'épithète a toujours une connotation émotionnelle. Il caractérise un objet d'une certaine manière artistique et révèle ses caractéristiques.

une table en bois (table en bois) - uniquement une description, exprimée par une indication du matériau à partir duquel la table est fabriquée ;

un regard pénétrant (regard pénétrant) - épithète.

Comparaison (similaire [?s?m?li])

- un moyen de comparer un objet à un autre selon certaines caractéristiques afin d'établir des similitudes ou des différences entre eux.

Le garçon semble aussi intelligent que sa mère. Le garçon semble aussi intelligent que sa mère.

Ironie (ironie [?a?r?ni])

- un dispositif stylistique où le contenu d'un énoncé porte un sens différent du sens direct de cet énoncé. Le but principal de l'ironie est d'évoquer une attitude humoristique chez le lecteur envers les faits et les phénomènes décrits.

Elle se tourna avec le doux sourire d'un alligator. Elle se retourna avec un doux sourire d'alligator.

Mais l’ironie n’est pas toujours drôle ; elle peut être cruelle et offensante.

Comme tu es intelligent ! Vous êtes si intelligent! (Implique le sens opposé - stupide.)

Hyperbole (hyperbole)

- l'exagération visant à rehausser le sens et l'émotivité d'une déclaration.

Je vous l'ai dit mille fois. Je vous l'ai dit mille fois.

Litotes/euphémisme (litotes [?la?t??ti?z]/euphémisme [??nd?(r)?ste?tm?nt])

- sous-estimation de la taille ou de l'importance d'un objet. Litotes est l’opposé de l’hyperbole.

un cheval de la taille d'un chat

Son visage n'est pas mauvais, elle a un bon visage (au lieu de « bon » ou « beau »).

Périphrase/Paraphrase/Périphrase (périphrase)

- l'expression indirecte d'un concept à l'aide d'un autre, sa mention non pas par une dénomination directe, mais par une description.

Le grand homme à l'étage entend vos prières. Le grand homme ci-dessus entend vos prières (par « grand homme », nous entendons Dieu).

Euphémisme [?ju?f??m?z?m])

- un dispositif expressif neutre utilisé pour remplacer les mots incultes et grossiers du discours par des mots plus doux.

toilettes → toilettes/toilettes toilettes → toilettes

Oxymore (oxymore [??ksi?m??r?n]) - créer une contradiction en combinant des mots qui ont des sens opposés. La souffrance était douce ! La souffrance était douce !

Zeugma (zeugma [?zju??m?])

- omettre des mots répétés dans des constructions syntaxiques similaires pour obtenir un effet humoristique.

Elle a perdu son sac et son esprit. Elle a perdu son sac et son esprit.

Métaphore (métaphore [?met?f??(r)])

- transfert du nom et des propriétés d'un objet à un autre en fonction de leur similitude.

des flots de larmes

une tempête d'indignation

l'ombre d'un sourire

crêpe/boule → le soleil

Métonymie (métonymie)

- renommer ; remplacer un mot par un autre.

Remarque : la métonymie doit être distinguée de la métaphore. La métonymie repose sur la contiguïté, sur l'association d'objets. La métaphore est basée sur la similitude.

Exemples de métonymie :

La salle a applaudi. La salle nous a accueillis (par « salle », nous entendons non pas la salle, mais les spectateurs dans la salle).

Le seau s'est renversé. Le seau a éclaboussé (pas le seau lui-même, mais l'eau qu'il contient).

Synecdoque (synecdoche)

- un cas particulier de métonymie ; nommer un tout par sa partie et vice versa.

L'acheteur choisit les produits de qualité. L’acheteur sélectionne des biens de qualité (par « acheteur », nous entendons tous les acheteurs en général).

Antonomasie (antonomasie [?ant?n??me?z??])

- une sorte de métonymie. Au lieu d'un nom propre, une expression descriptive est utilisée.

La Dame de fer La Dame de fer

Casanova Casanova

M. Tout savoir

Inversion (inversion [?n?v??(r)?(?)n])

- un changement complet ou partiel dans l'ordre direct des mots dans une phrase. L'inversion impose une tension logique et crée une coloration émotionnelle.

Je suis impoli dans mon discours. Je suis impoli dans mon discours.

Répétition [?rep??t??(?)n])

- un moyen expressif utilisé par le locuteur dans un état de tension émotionnelle, de stress. Exprimé dans la répétition de mots sémantiques.

Arrêt! Ne me le dis pas ! Je ne veux pas entendre ça ! Je ne veux pas savoir pourquoi vous êtes venu. Arrête ça! Ne me dites pas! Je ne veux pas entendre ça ! Je ne veux pas savoir pourquoi tu es revenu.

Anadiplose (anadiplose [?æn?d??pl??s?s])

- utiliser les derniers mots de la phrase précédente comme premiers mots de la suivante.

Je montais dans la tour et les escaliers tremblaient. Et les escaliers tremblaient sous mes pieds. J'ai grimpé dans la tour et les marches ont tremblé. Et les marches tremblaient sous mes pieds.

Épiphora (épiphora [??p?f(?)r?])

- utiliser le même mot ou groupe de mots à la fin de chacune de plusieurs phrases.

La force m'est donnée par le destin. La chance m'est donnée par le destin. Et les échecs sont donnés par le destin. Tout dans ce monde est donné par le destin. La force m'a été donnée par le destin. La chance m'a été donnée par le destin. Et l'échec m'a été donné par le destin. Tout dans le monde est décidé par le destin.

Anaphore/Unité d'origine (anaphore [??naf(?)r?])

- répétition de sons, de mots ou de groupes de mots au début de chaque passage de discours.

C'est quoi le marteau ? C'est quoi la chaîne ? À qui appartenait le marteau, à qui appartenaient les chaînes,

Dans quelle fournaise était ton cerveau ? Pour sceller vos rêves ?

C'est quoi cette enclume ? Quelle terrible emprise Qui a repris ton élan rapide,

Oserez-vous attacher ses terreurs mortelles ? Vous avez une peur mortelle ?

("Le Tigre" de William Blake ; traduction de Balmont)

Polysyndeton/Multi-Union (polysyndeton [?p?li:?s?nd?t?n])

- une augmentation délibérée du nombre de conjonctions dans une phrase, généralement entre membres homogènes. Ce dispositif stylistique souligne la signification de chaque mot et améliore l'expressivité du discours.

Soit j'irai à la fête, soit j'étudierai, soit je regarderai la télévision, soit je dormirai. Soit j'irai à une fête, soit j'étudierai pour un examen, soit je regarderai la télévision, soit je me coucherai.

Antithèse/Contraposition (antithèse [æn?t?θ?s?s]/contraposition)

- comparaison d'images et de concepts dont le sens est opposé ou les émotions, sentiments et expériences opposés du héros ou de l'auteur.

La jeunesse est belle, la vieillesse est solitaire, la jeunesse est fougueuse, la vieillesse est glaciale. La jeunesse est belle, la vieillesse est solitaire, la jeunesse est fougueuse, la vieillesse est glaciale.

Important : L'antithèse et l'antithèse sont deux concepts différents, mais en anglais ils sont désignés par le même mot antithèse [æn"t???s?s]. Une thèse est un jugement avancé par une personne, qu'elle prouve dans un raisonnement. , et antithèse - une proposition opposée à la thèse.

Points de suspension (points de suspension [??l?ps?s])

- omission délibérée de mots qui n'affectent pas le sens de la déclaration.

Certaines personnes vont chez les prêtres ; d'autres à la poésie ; Je à mes amis. Certains vont chez les prêtres, d'autres vers la poésie, je vais chez des amis.

Question rhétorique (questions rhétoriques/rhétoriques [?ret?r?k/r??t?r?k(?)l ?kwest?(?)nz])

- une question qui n'appelle pas de réponse, puisqu'elle est déjà connue à l'avance. Une question rhétorique sert à rehausser le sens d’un énoncé, à lui donner une plus grande signification.

Vous venez de dire quelque chose ? Avez-vous dit quelque chose? (Comme une question posée par une personne qui n'a pas entendu les paroles d'une autre. Cette question n'est pas posée pour savoir si la personne a dit quelque chose ou pas, puisque cela est déjà connu, mais pour savoir exactement ce qu'il a dit.

Jeu de mots/jeu de mots (jeu de mots)

- des blagues et des énigmes contenant des jeux de mots.

Quelle est la différence entre un maître d’école et un mécanicien ?

(L’un entraîne l’esprit et l’autre s’occupe du train.)

Quelle est la différence entre un enseignant et un chauffeur ?

(L’un guide notre esprit, l’autre sait conduire un train).

Interjection (interjection [??nt?(r)?d?ek?(?)n])

- un mot qui sert à exprimer des sentiments, des sensations, des états mentaux, etc., mais ne les nomme pas.

Ô ! Oh! Ah ! À PROPOS DE! Oh! Oh! Oh!

Aha ! (Aha !)

Caca! Pouah! Pouah! Pouah!

Mon Dieu ! Bon sang! Oh merde!

Faire taire! Calme! Chut ! Des seins !

Bien! Bien!

Ouais! Ouais ?

Seigneur! Gracieux! Pères!

Christ! Jésus! Jésus Christ! Bonne grace! Bon Dieu ! Bonté divine! Oh mon Dieu ! (Seigneur ! Mon Dieu !

Cliché/Tampon (cliché [?kli??e?])

- une expression devenue banale et galvaudée.

Vis et apprend. Vis et apprend.

Proverbes et dictons [?pr?v??(r)bz ænd?se???z])

.

Une bouche fermée n’attrape pas de mouches. Même une mouche ne peut pas voler dans une bouche fermée.

Idiome/Phrase définie (idiome [??di?m] / phrase définie)

- une phrase dont le sens n'est pas déterminé par le sens de ses mots constitutifs pris individuellement. En raison du fait que l'idiome ne peut pas être traduit littéralement (le sens est perdu), des difficultés de traduction et de compréhension surviennent souvent. D'un autre côté, de telles unités phraséologiques donnent à la langue une coloration émotionnelle vive.

Peu importe

Les sourcils froncés

DISPOSITIFS STYLISTIQUES LEXICO-PHRASÉOLOGIQUES

A. UTILISATION STYLISTIQUE DE DIFFÉRENTS TYPES DE SIGNIFICATIONS LEXICALES.

1. DISPOSITIFS STYLISTIQUES BASÉS SUR L'INTERACTION DE SIGNIFICATIONS DICTIONNAIRES ET CONTEXTUELLES-LOGIQUES DU SUJET

L'ironie est un dispositif stylistique à travers lequel apparaît dans un mot une interaction de deux types de significations lexicales : sujet-logique et contextuel, basée sur la relation d'opposition (incohérence). Ainsi, ces deux sens s'excluent en réalité mutuellement.1 Par exemple, il doit être agréable de se retrouver dans un pays étranger sans un sou en poche. Le mot délicieux, comme le montre le contexte, a un sens opposé à celui de principal sens sujet-logique L'effet stylistique est créé par le fait que le sens principal sujet-logique du mot délicieux n'est pas détruit par le sens contextuel, mais coexiste avec lui, démontrant clairement la relation d'incohérence.

L’ironie stylistique nécessite parfois un contexte plus large. Ainsi, par exemple, dans The Pickwick Papers, Dickens, présentant pour la première fois M. Jingle au lecteur, donne les caractéristiques de son discours comme suit :

" Peu importe, " dit l'étranger, coupant très court l'adresse, " j'en ai assez dit - pas plus ; le type intelligent, ce cocher - a bien géré ses cinq ans ; mais si j'" avais été votre ami dans le jemmy vert - bon sang - frappez-le. tête - "morue, je le ferais - murmure du cochon - pieman aussi, - pas de gammon."

Voici le discours de l'auteur :

"Ce discours cohérent a été interrompu par l'entrée du cocher de Rochester, pour annoncer que..."

Le mot cohérent, que Dickens utilise pour caractériser la manière de parler de M. Jingle, est ironique.

1 Le terme « ironie », en tant que procédé stylistique, ne doit pas être confondu avec le mot couramment utilisé « ironie », qui désigne une expression moqueuse.

L’ironie ne doit pas être mélangée à l’humour. Comme vous le savez, l’humour est une qualité d’action ou de discours qui suscite nécessairement un sens du drôle. L'humour est un phénomène psychologique. L'ironie ne fait pas forcément rire. Dans la phrase «Comme c'est intelligent», où la conception de l'intonation de la phrase entière donne au mot intelligent le sens opposé - stupide n'évoque pas un sentiment de drôle. Au contraire, des sentiments d’irritation, d’insatisfaction, de regret, etc. peuvent également s’exprimer ici.

L'humour peut utiliser l'ironie comme l'une de ses techniques, auquel cas l'ironie provoquera naturellement le rire.

Le drôle est généralement le résultat d’une attente injustifiée, d’un choc du positif et du négatif. En ce sens, l’ironie en tant que dispositif linguistique a beaucoup en commun avec l’humour. L'utilisation de significations contextuelles, à l'opposé des principales significations logiques du sujet, est aussi une sorte de collision du positif et du négatif, et cette collision est toujours inattendue. C'est pourquoi l'ironie évoque le plus souvent un sentiment d'humour. Ainsi, la fonction principale de l'ironie (bien que, comme indiqué ci-dessus, ne soit pas exclusive) est d'évoquer une attitude humoristique envers les faits et phénomènes rapportés.

L’ironie est parfois utilisée pour créer des nuances de modalité plus subtiles et plus subtiles, c’est-à-dire pour révéler l’attitude de l’auteur face aux faits de la réalité. Dans ce cas, l'ironie ne réalise pas aussi directement la relation entre le sens contextuel d'un mot et le sens logique du sujet.

Ainsi, dans les lignes qui suivent des « Verreaux » de Byron, le mot « like » est utilisé soit dans son sens objectif-logique fondamental, soit dans son sens contextuel (ironique). C’est seulement dans le dernier vers que l’ironie se révèle pleinement.

XLVII.

J'aime un débat parlementaire, surtout quand "il n'est pas trop tard".

XLVIII.

J'aime les impôts, quand ils ne sont pas trop élevés ; j'aime le feu de charbon de bois, quand ils ne sont pas trop chers ;

J'aime aussi un steak de bœuf, ainsi que n'importe quel autre ;

N'ayez aucune objection à un pot de bière ; J'aime le temps, quand il ne pleut pas,

Autrement dit, j'aime deux mois par an. Et donc Dieu sauve le Régent, l’Église et le Roi ! Ce qui veut dire que j’aime tout et tout.

Dans le domaine de la culture artistique, l'ironie remplit ses propres fonctions artistiques. L’une des caractéristiques significatives de l’ironie utilisée dans la fiction est sa pénétration dans la méthode artistique, où elle remplit d’importantes fonctions de formation de séries. L'un des premiers à découvrir cette fonctionnalité fut V.M. Pivovev

Dans la créativité artistique, l’objectivation des plans subjectifs, des sentiments et des humeurs de l’artiste se produit, accompagnée d’une sorte d’aliénation psychologique, d’un sentiment de distance par rapport à l’auteur par rapport à l’œuvre achevée, comme c’était typique des romantiques. Un projet objectivé commence une vie indépendante, indépendante de l’auteur, conditionnée par la logique du personnage du héros, la vérité de la vie. Le témoignage de A.S. Pouchkine sur l’acte « inattendu » de Tatiana est connu. L’attitude de l’artiste envers le héros est un mélange d’admiration pour sa création et d’ironie. S.A. Stoykov note que « le héros s'est séparé de l'auteur, d'exposant de ses sentiments, il est devenu le sujet de son ridicule, il est devenu un phénomène de réalité objective qui doit être étudié et décrit pour pouvoir être surmonté ».

V. Maïakovski, avec son sens aigu du mensonge, son aversion pour la prétention, son faux pathétique, avait besoin d'ironie pour « calciner tout ce qui existe dans le feu, le brûler de tous côtés, pour que tout ce qui est faux, toutes les scories et les ordures, tout le faux caractère décoratif des objets brûlerait », c'est pourquoi son ironie « ne tue pas... le plus intérieur, mais, pour ainsi dire, désinfecte l'image, la libère de la croûte sentimentale ».

Une grande ironie réside souvent dans les épigraphes. Le célèbre historien médiéval M.I. Steblin-Kamensky a utilisé la citation suivante d'A.P. Tchekhov dans son livre sur le « Mythe » : « D'après les notes d'un vieux chien : « Les gens ne mangent pas les restes et les os que les cuisiniers jettent. Imbéciles !

L'ironie joue un grand rôle dans la critique d'art. Les critiques russes ont activement utilisé l'ironie, s'efforçant d'éduquer les goûts artistiques du public à la lumière des systèmes de valeurs auxquels ils adhéraient.

1.3. L'ironie comme outil stylistique

L'ironie est un dispositif stylistique à travers lequel apparaît dans un mot une interaction de deux types de significations lexicales : sujet-logique et contextuel, basée sur la relation d'opposition (incohérence). L’ironie stylistique nécessite parfois un contexte plus large. Le terme « ironie », en tant que dispositif stylistique, ne doit pas être confondu avec le mot « ironie » couramment utilisé, qui désigne une expression moqueuse.

L’ironie est parfois utilisée pour créer des nuances de modalité plus subtiles et plus subtiles, c’est-à-dire pour révéler l’attitude de l’auteur face aux faits de la réalité. Dans ce cas, l'ironie ne réalise pas aussi directement la relation entre le sens contextuel d'un mot et le sens logique du sujet. Formes d'ironie :

L'ironie directe est une manière de rabaisser, de donner un caractère négatif ou drôle au phénomène décrit.

L'ironie socratique est une forme d'auto-ironie, construite de telle manière que l'objet auquel elle s'adresse, pour ainsi dire, arrive indépendamment à des conclusions logiques naturelles et trouve le sens caché de l'énoncé ironique, en suivant les prémisses du « ignorant la vérité ».

Une vision du monde ironique est un état d'esprit qui permet de ne pas prendre les déclarations et stéréotypes courants sur la foi, et de ne pas prendre trop au sérieux diverses valeurs généralement acceptées. On trouve également une excellente interprétation de l'ironie comme dispositif stylistique et de l'ironie comme évaluation idéologique et émotionnelle dans le dictionnaire linguistique. . L'entrée correspondante du dictionnaire se lit comme suit : "1) l'ironie est un dispositif stylistique qui exprime la moquerie ou la ruse. Une allégorie dans laquelle, dans le contexte du discours, une déclaration prend le sens opposé ; 2) l'ironie est un type de bande dessinée (avec humour et satire), un bilan idéologique et émotionnel dont le prototype est l'ironie stylistique . La première interprétation du dictionnaire décrit un dispositif stylistique appelé dans d'autres sources antiphrasis, antonomase. Une telle interprétation a une tradition dont les origines sont les discussions théoriques des auteurs anciens sur « l'éloge imaginaire » et « l'humiliation imaginaire », sur « la tromperie des imbéciles d'esprit. Il faut dire que la pratique étendue de l'ironie dans la littérature ne se réduit pas à de simples cas de « parler à l’envers ».

Les exemples d'antiphrases pures y sont assez rares. Les antiphrases ont longtemps été un moyen de discours comique, des blagues triviales comme « Il est peu probable que quelqu'un soit flatté par une telle beauté », « Un morceau gros comme une chaussette de vache », « Votre pied peut à peine bouger ses jambes. » La seconde L'interprétation du dictionnaire dans les LES caractérise l'ironie comme un type de bande dessinée. On ne peut pas le qualifier d'exhaustif, mais il est bon dans la mesure où il essaie de combiner des antiphrases avec des variétés d'ironie ultérieures. Parvenir à une définition unifiée de l’essence de divers phénomènes associés à l’ironie n’est pas une perspective si lointaine pour l’esthétique moderne. Dans ce manuel, nous adhérerons à l'idée de la relation essentielle entre ces phénomènes.

Ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie

Établissement d'enseignement budgétaire de l'État fédéral d'enseignement professionnel supérieur

"Université pédagogique d'État de Tchouvachie

eux. I. Ya. Yakovleva »

Faculté des Langues Étrangères

Département de philologie anglaise et de traductologie

Sujet

L'ironie comme outil stylistique

Cours sur la théorie et l'histoire de la langue anglaise

Étudiants de 4ème année du groupe « B » du département d'anglais

Faculté des Langues Étrangères

Sergueïeva Maria Sergueïevna

Conseiller scientifique:

Maître assistant

Candidat de Philologie

Shugaeva N. Yu.

Tcheboksary 2012

Contenu

Introduction ……………………………………………………… …………………..3

1. Ironie……………………………………………………………… ……..4

- Définition de l'ironie…………………………………….…………….4 -5

L'histoire de l'ironie et de l'ironie comme valeur culturelle……………......6 -10

1.4 Types d'ironie………………………………………………… ..........13 -16

2. L'ironie comme outil stylistique…………………………………….17

2.1 Définition de l'ironie comme dispositif stylistique………… ….....17-18

2.2 L'ironie dans un texte littéraire…………………………………19 -20

2.3 Moyens d'exprimer l'ironie…………………………………….21-23

3. Analyse de l'ironie dans l'œuvre de I. S. Tourgueniev « Pères et fils »...24-26

Conclusion…………………………………………………………….28

Liste de la littérature utilisée…………………...…………...... 29 -31

Introduction

Depuis l'Antiquité, les gens ont essayé de donner à leurs déclarations un effet comique pour attirer une attention particulière ou pour atteindre un autre objectif. Les gens utilisent l’ironie pour créer un effet comique depuis l’Antiquité et dans de nombreux domaines. L’ironie se retrouve partout dans une œuvre d’art, dans la publicité, dans un texte politique et même dans une conversation ordinaire. V. G. Belinsky a écrit : « Pour comprendre le comique, il faut avoir un haut degré d'éducation ». Ainsi, l’ironie est parfois difficile à comprendre non seulement pour les étrangers qui apprennent une langue, mais aussi pour les locuteurs natifs. La pertinence de mon travail réside dans le fait que depuis des temps très anciens, les gens ont été « fascinés » par l’ironie, essayant de s’offenser les uns les autres de manière sophistiquée, de créer un effet comique ou d’auto-ironie. Parfois, l’ironie peut être très difficile à comprendre, surtout dans une œuvre de fiction.

Le but de mon travail est de comprendre ce qu’est l’ironie et comment elle est utilisée dans les œuvres d’art en utilisant l’exemple de l’œuvre « Pères et fils » de Tourgueniev.

Les tâches de mon travail :

- étudier le concept d'« ironie » et son histoire ;

- déterminer les types et les moyens d'exprimer l'ironie ;

- identifier l'ironie comme une démarche stylistique ;

- expliquer l'usage de l'ironie dans un texte littéraire ;

- Ironie.

1 Définition de l'ironie.

L'ironie est un discours dont le sens et le sens sont opposés au sens littéral des mots ; éloge moqueur, approbation, condamnation

L'ironie est une figure rhétorique dans laquelle les mots sont utilisés dans le sens opposé à leur sens littéral, dans un but ridicule. Ridicule subtil, recouvert d'une forme d'expression sérieuse ou d'une évaluation extérieurement positive.

Dans la conscience ordinaire, l'idée la plus courante est celle où l'ironie est comprise comme l'intonation caustique d'une déclaration, qui est souvent identifiée au ridicule, à la moquerie cachée, ou y voit simplement un jeu, un rire sous couvert d'un sérieux feint.

L'ironie est souvent définie formellement comme l'expression du contraire de ce que l'on pense du sujet ; une définition proche est que l'ironie est une déclaration qui a un sens caché qui est à l'opposé de ce qui est directement exprimé. Cette définition est soutenue par Z. Freud, V.P. Shestakov, B. Dzemidok et d'autres chercheurs. Giambatista Vico a défini l’ironie comme un mensonge « sous le masque de la vérité ».

La spécificité formelle et logique de l'ironie a été exprimée avec le plus de succès par A.F. Losev : « L'ironie, contrairement à la tromperie, non seulement cache la vérité, mais l'exprime également, uniquement d'une manière allégorique particulière. L’ironie surgit lorsque, voulant dire « non », je dis « oui », et en même temps je dis ce « oui » uniquement pour exprimer et révéler mon « non » sincère. Imaginons qu'il n'y ait que le premier : je dis « oui », mais en fait je me dis « non ». L’essence de l’ironie réside dans le fait que lorsque je dis « oui », je ne cache pas mon « non », mais je l’exprime, je le révèle. Mon "non" ne reste pas un fait indépendant, mais il dépend du "oui" exprimé, en a besoin, s'affirme en lui et sans lui n'a aucun sens.

L'ironie est souvent considérée uniquement comme une forme de bande dessinée, une technique ou une méthode de soulagement comique, perdant de vue le contenu, les spécificités de l'attitude de valeur émotionnelle et l'expérience de l'ironie. Shpagin estime qu'il est nécessaire de distinguer deux sens du terme « ironie » : 1) un dispositif rhétorique ou comique ; 2) une évaluation idéologique-émotionnelle ou, plus précisément, une valeur émotionnelle, une attitude esthétique, un type de bande dessinée.

L'ironie est également identifiée comme une forme de comédie. Ici, l'ironie s'exprime dans l'éloge imaginaire de ce qui mérite la destruction et la destruction, mais qui s'accroche toujours à la vie et inspire la peur.

Nous pouvons ici conclure qu'il existe de nombreuses approches différentes pour définir le concept d'« ironie ». Il est défini à la fois comme une forme rhétorique et comme une forme comique, et est également considéré du point de vue de la communication ordinaire et quotidienne.

1.2 Histoire de l'ironie et de l'ironie comme valeur culturelle.

On pense que l’ironie trouve son origine dans la Grèce antique. Ainsi, en grec ancien, « ironiser » signifie désormais « mentir », « se moquer », « faire semblant » et « ironiste » est une personne qui « trompe avec des mots ». La question s’est toujours posée de savoir à quoi visent l’ironie et la tromperie. Selon Platon, "l'ironie n'est pas seulement une tromperie et un bavardage, c'est quelque chose qui exprime la tromperie uniquement de l'extérieur, et quelque chose qui exprime essentiellement le contraire de ce qui n'est pas exprimé. C'est une sorte de moquerie ou de moquerie qui contient un un sceau très clair visant à atteindre le but juste le plus élevé sous couvert d’auto-humiliation. Dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote définit l'ironie dans la série de concepts suivante : « vantardise - vérité - ironie ». Faire semblant d'exagérer est de la vantardise, et son porteur est un fanfaron. Faire semblant d'être sous-estimé est de l'ironie, et son porteur est un ironiste. " " Ceux qui mentent sur eux-mêmes, sous un jour qui lui est défavorable, mais non sans en avoir connaissance, sont des ironistes ; s'il embellit, c'est un vantard. » « Celui qui adhère au milieu, étant lui-même comme un homme de vérité tant dans la vie que dans la gloire, ne reconnaît de lui-même que ce qui le caractérise, ne l'exagère ni ne le minimise. "

Ainsi Socrate a utilisé l'ironie dans ses disputes avec les sophistes, exposant leur vanité et leurs prétentions à l'omniscience. Elle s’opposait à la complaisance et aux limites de la conscience ordinaire de l’Antiquité. L'ironie a reçu un certain développement dans les genres littéraires comiques et satiriques anciens. Elle a également joué un rôle important dans la culture populaire du rire.

L’ironie socratique apparaît comme une « subjectivité moralisante » (selon les mots de Hegel) par opposition à « l’objectif » – « l’ironie du destin ». La particularité de l'ironie de Socrate était sa nature bidirectionnelle, c'est pourquoi elle méritait le nom d'ironie « morale ». Riant des prétentions et des limites de ses interlocuteurs, Socrate ne s'est pas épargné, se présentant comme un niais et un ignorant.

Au Moyen Âge, l'ironie était utilisée le plus activement dans la culture populaire du rire. L’ironie de la culture populaire du rire a un caractère bimodal et ambivalent, puisque le rire s’adresse également aux rieurs eux-mêmes.

À la Renaissance, l'ironie était utilisée dans les traditions du rire, dans la culture populaire festive, par les bouffons à tête couronnée, ainsi que dans le discours quotidien. Ainsi, J. Burckhardt a écrit sur l'ironie, l'esprit et le ridicule dans la culture italienne de la Renaissance. L'ironie commence à être utilisée comme un outil rhétorique, « comme une tournure de discours qui aide à éviter les « personnalités » et à ridiculiser quelqu'un sous la forme d'un indice caché », car les bouffons se moquaient souvent de leurs maîtres. Chez Shakespeare, le problème de l’ironie se pose comme un problème de moralité et « d’ironie de l’histoire ». Selon lui, un crime contre la moralité humaniste est puni par « l’ironie de l’histoire ». C'est la fin du Roi Lear. S'appuyant sur une langue vivante et familière, Shakespeare a utilisé la polysémie des mots et des expressions et des métaphores et des jeux de mots basés sur celle-ci pour exprimer l'humour et l'ironie. Destinés à la scène, à l'expression orale, ils étaient renforcés par des gestes et des intonations, qui servaient d'indices vers le contexte actuel de l'ironie, proche des contemporains.

Mais l'esprit a acquis un rôle particulier à l'époque baroque, car dans son esthétique est apparu le désir de comparer des choses différentes et de révéler de manière inattendue les similitudes de choses différentes, ce qui était considéré comme le plus essentiel dans cette culture, donc l'esprit peut être considéré comme le plus important. élément de la culture baroque.

Le rire de la Renaissance était un merveilleux outil de création culturelle et de revalorisation des valeurs. En se ridiculisant, une personne s'est purifiée des écailles calleuses d'habitudes dépassées et mauvaises ; en ridiculisant les autres, elle s'est élevée au-dessus de leurs défauts.

Décrivant l'ironie romantique, I. Pasi note que l'ironie naît d'une « subjectivité insatisfaite, d'une subjectivité toujours assoiffée et jamais satisfaite ». L'ironie révèle un écart caché et intime entre le créateur et la créativité, et ce créateur ne pourra jamais être complètement objectivé dans la créativité dont la trace de la création reste sa propriété personnelle. L'ironie plane sur tout et tout le monde, s'élève au-dessus de notre propre amour et ne permet pas que ce que nous adorons nous-mêmes soit détruit en pensée. Mais de cette liberté absolue de l’individu artistique, qui représente l’ironie et avec qui elle s’identifie, naît la joie. La joie de l'esprit de surmonter un objet, la nature, la nécessité. Joie de l’esprit de l’action, ivresse du plaisir de la créativité. F. Schlegel a écrit à ce sujet, soulignant la nature ambiguë et double de l'ironie, qui s'apparente à une représentation théâtrale. Selon lui, elle « regarde toutes choses d’en haut, s’élevant infiniment au-dessus de tout ce qui est conditionné, y compris son propre art, sa vertu et son génie ».

Ainsi, chez les romantiques, l'ironie est une forme ludique de liberté subjective, éliminant le sérieux et la responsabilité de la vie, dont il faut se libérer pour s'envoler dans le monde transcendantal de la fantaisie créatrice. L'ironie est un bouclier qui couvrait les idéaux les plus intimes et purs des romantiques des « pattes » vulgaires et sales des philistins, c'est un masque sous lequel se cache une âme sensible et vulnérable. L’ironie cache aux philistins les valeurs, les rêves et les idéaux les plus intimes et transcendantaux, y compris les valeurs religieuses.

À la fin du XIXe siècle, une nouvelle complication de l'image du monde s'est produite, pour laquelle la conscience de la société n'était pas prête. Cela a provoqué des réactions contradictoires. Certains étaient fascinés par les possibilités émergentes du progrès scientifique et technologique et accueillaient avec enthousiasme le nouveau siècle. D’autres étaient alarmés par la destruction des fondements habituels d’une image simple et claire des valeurs du monde. C'est de là que viennent la décadence et la fatigue, la langueur et l'ironie prétentieuse.

Ainsi, après avoir examiné toute « l'histoire de l'existence de l'ironie », nous pouvons conclure que l'ironie existait depuis les temps les plus reculés et était d'une grande importance, à la fois psychologique et littéraire. Avec son aide, les grands philosophes grecs anciens ont tenté d'offenser leurs collègues en soulignant leur stupidité et en utilisant l'auto-ironie pour attirer davantage l'attention sur eux-mêmes, les bouffons ont essayé de ridiculiser leurs maîtres pour qu'ils ne comprennent pas qu'ils étaient réellement insultés. Les écrivains dans leurs textes ont essayé de montrer leur mécontentement à l'égard du gouvernement en utilisant l'ironie ou simplement en décrivant un personnage ou une situation d'une manière plus lumineuse et plus colorée.

1.3 Domaines de fonctionnement de l'ironie.

Il existe certaines différences dans l'utilisation de l'ironie dans diverses sphères de la culture humaine, les principales : 1) la communication quotidienne ;

2) activités d'enseignement ;

3) activité idéologique ;

4) culture artistique.

Lorsqu’on étudie le fonctionnement de l’ironie dans chacun de ces domaines, il faut également garder à l’esprit les spécificités historiques et nationales des différentes cultures. Ces derniers sont particulièrement visibles dans le domaine de la communication quotidienne et dans l’art. Les caractéristiques historiques ont un meilleur impact sur l’idéologie. L’ironie pédagogique est plus conservatrice.

Dans la communication interpersonnelle quotidienne, l'ironie remplit des fonctions régulatrices et polémiques. Avec l’aide de l’ironie, les interlocuteurs critiquent le point de vue de l’adversaire, lui font part du leur, essayant de persuader l’adversaire et le public d’adopter la même position. L'ironie contribue à créer un caractère particulier des relations interpersonnelles, adoucit la dureté des jugements critiques négatifs, leur caractère offensant et humiliant, sans réduire, et dans certains cas renforcer, l'appréciation critique. L'ironie joue aussi un rôle conventionnel : elle contribue à établir entre les interlocuteurs des relations de confiance particulières, compréhensibles uniquement par eux. L'ironie est un moyen pratique de communication conventionnelle également parce qu'elle remplit simultanément la fonction d'affirmation de soi du groupe par le transfert projectif de qualités négatives à l'objet de l'ironie et en augmentant sa valeur relative.

L'argot de rue, les dialectes des voleurs secrets et l'argot sont particulièrement ironiques : avec l'aide de l'ironie, ils expriment souvent une attitude négative envers les normes morales généralement acceptées. L'ironie agit dans certains cas comme une manière de comportement « esthétique ». Ce comportement est particulièrement caractéristique des romantiques et a pris la forme d'un jeu où se conjuguent sérieux et frivole, objectif et subjectif (« Lucinda » de F. Schlegel).

- 4 types d'ironie.

Sur la base de la force de l'évaluation idéologique et émotionnelle, M.V. Lomonossov a identifié trois types d'ironie :

1) sarcasme ;

2) l'harientisme (ironie de l'étrange, du drôle et de l'obscène) ;

3) asthéisme (ridicule poli). En général, M.V. Lomonossov a classé l'ironie comme un type de trope rhétorique.

Des divisions similaires de l’ironie en types peuvent être trouvées chez d’autres chercheurs. Premièrement, c’est une ironie douce ou bon enfant.A. F. Losev a trouvé un exemple d'une telle ironie chez Homère, lorsqu'Héra a séduit son puissant mari. Deuxièmement, une ironie moqueuse.

C’est le type d’ironie le plus courant ; il peut consister, par exemple, dans le fait que « quelqu’un ou quelque chose se voit attribuer un trait qui est absent, et ainsi son absence n’est que soulignée ». Troisièmement, le sarcasme, que Losev a défini comme « de l’ironie avec une certaine moquerie ».

Selon le contexte sur lequel s'appuie l'ironie, fonctionnant dans des sphères diverses, on peut distinguer deux types principaux : 1) l'ironie, dans laquelle la raison l'emporte sur les sentiments (cette ironie est prudente, comme pour brouiller ses traces, s'appuyant sur un contexte étroit, compréhensible à quelques-uns, et fait à peine allusion au contexte de la véritable évaluation - ironie déguisée) ; 2) l'ironie, dans laquelle les sentiments dominent l'esprit (elle se fonde sur un contexte large, ne cache pas son appréciation, marque l'objet d'un sourire caustique et doute en même temps de la possibilité d'éliminer les défauts identifiés - ironie ouverte). Ils diffèrent par le degré avec lequel le sens principal est révélé. Dans une ironie couverte, le sujet cache son appréciation négative et en même temps la révèle à travers le contexte ; le degré de médiation de cette allusion est assez élevé. L'ironie ouverte ne cache pas son appréciation négative : elle est indiquée à travers un contexte immédiat et connu, bien que le sens de l'énoncé le contredise formellement. Les deux types d’ironie ont des sous-types et des variétés.

L'ironie secrète comprend l'ironie humoristique, dans laquelle la condamnation, la dénonciation, la critique sont subordonnées à la fonction de divertissement, d'optimisation, de joie et d'ironie moqueuse, qui est le type le plus caractéristique d'ironie secrète. Le pathétique social-critique s'y fait sentir plus fortement, bien qu'il soit caché sous le couvert de l'approbation et de l'éloge.

Parmi les variétés d'ironie couverte, l'ironie conventionnelle mérite une attention particulière. La communication à long terme entre les personnes dans un microenvironnement, inchangé dans sa composition, conduit à l'émergence d'un contexte de lieux communs, d'un ensemble de sujets discutés qui peuvent être signalés, évoqués lors de la communication, sachant qu'il n'y a pas besoin d'expliquer dans plus en détail; un certain conventionnalisme apparaît, comme une blague bien connue, où toutes les blagues ont déjà été racontées plus d'une fois et même numérotées, donc vous n'avez pas à le refaire, vous pouvez simplement dire le numéro et entendre des rires en réponse. Dans un tel environnement, l’ironie surgit facilement, à partir de ce contexte général, l’ironie conventionnelle, servant à distinguer « nous » des « étrangers ».

Le type d’ironie manifeste le plus courant est l’ironie rhétorique. Cela ne s'adresse à personne ni à tous ceux qui l'entourent, c'est théâtral, le sujet de l'ironie semble se raisonner. Par conséquent, l’ironie rhétorique repose sur un contexte large et indéfini qui est compréhensible pour les autres. Elle ne se moque pas tant qu’elle exprime sa surprise face à un paradoxe qui ne devrait pas exister.

I. Pasi a parlé de la dualité de l'ironie en termes de son activité : le spectre de son activité s'étend de l'apathie à l'agressivité en passant par le sarcasme.

Vous pouvez également distinguer l'ironie tragique, dramatique et l'ironie sarcastique. L'essence de l'ironie dramatique est que les actions des gens sont guidées par « l'ignorance et la croyance en l'opposé de ce qui va réellement se produire, se passe ou même s'est déjà produit ». L'ironie dramatique se retrouve dans les pièces de Shakespeare, où le héros, guidé par une compréhension illusoire du système de valeurs et du sens de la vie, commet des actions qui conduisent à son effondrement. L’ironie sarcastique est « une moquerie méchante et amère lorsque celui dont on se moque, ou ensemble celui qui rit, est dans la position la moins propice au rire ».

Selon la nature de la critique et son exhaustivité, deux types d'ironie se sont historiquement développés : négative (antinomique) et ambivalente (dialectique). Selon le sens de la critique ironique, on peut distinguer l’ironie introvertie, l’auto-ironie dirigée contre son « je », l’ironie extravertie, dirigée vers des objets et phénomènes extérieurs à l’ironiste, et harmonieuse (bimodale).

Ainsi, nous pouvons conclure qu'il existe un grand nombre de classifications et d'approches pour la classification de l'ironie. Puisque l'ironie, comme nous l'avons déjà découvert, se manifeste dans de nombreux domaines de la communication, dans différents types de textes, elle peut être classée de différentes manières, en tenant compte soit du domaine dans lequel elle est utilisée, soit de la nuance qu'elle véhicule.

- L'ironie comme outil de style.

- Définition de l'ironie comme dispositif stylistique.

Aussi, l’ironie ne doit pas être mélangée à l’humour. Comme vous le savez, l’humour est une qualité d’action ou de discours qui suscite nécessairement un sens du drôle. L'humour est un phénomène psychologique. L'ironie ne fait pas forcément rire. Dans la phrase «Comme c'est intelligent», où la conception de l'intonation de la phrase entière donne au mot intelligent le sens opposé - stupide n'évoque pas un sentiment de drôle. Au contraire, des sentiments d'irritation, d'insatisfaction, de regret peuvent s'exprimer ici.. L'humour peut utiliser l'ironie comme l'une de ses techniques, et dans ce cas, l'ironie provoquera naturellement le rire.

Le drôle est généralement le résultat d’une attente injustifiée, d’un choc du positif et du négatif. En ce sens, l’ironie en tant que dispositif linguistique a beaucoup en commun avec l’humour. L'utilisation de significations contextuelles, à l'opposé des principales significations logiques du sujet, est aussi une sorte de collision du positif et du négatif, et cette collision est toujours inattendue. C'est pourquoi l'ironie évoque le plus souvent un sentiment d'humour. Ainsi, la fonction principale de l'ironie (bien que, comme indiqué ci-dessus, ne soit pas exclusive) est d'évoquer une attitude humoristique envers les faits et phénomènes rapportés.

L’ironie est parfois utilisée pour créer des nuances de modalité plus subtiles et plus subtiles, c’est-à-dire pour révéler l’attitude de l’auteur face aux faits de la réalité. Dans ce cas, l'ironie ne réalise pas aussi directement la relation entre le sens contextuel d'un mot et le sens logique du sujet.

2.2 Ironie dans un texte littéraire.

Dans le domaine de la culture artistique, l'ironie remplit ses propres fonctions artistiques. L’une des caractéristiques significatives de l’ironie utilisée dans la fiction est sa pénétration dans la méthode artistique, où elle remplit d’importantes fonctions de formation de séries. K. Solger fut l'un des premiers à découvrir cette fonctionnalité.

Dans la créativité artistique, l’objectivation des plans subjectifs, des sentiments et des humeurs de l’artiste se produit, accompagnée d’une sorte d’aliénation psychologique, d’un sentiment de distance par rapport à l’auteur par rapport à l’œuvre achevée, comme c’était typique des romantiques. Un projet objectivé commence une vie indépendante, indépendante de l’auteur, conditionnée par la logique du personnage du héros, la vérité de la vie. Le témoignage de A.S. Pouchkine sur l’acte « inattendu » de Tatiana est connu. L’attitude de l’artiste envers le héros est un mélange d’admiration pour sa création et d’ironie. B. G. Reizov note que «le héros s'est séparé de l'auteur, d'exposant de ses sentiments, il est devenu l'objet de son ridicule, il est devenu un phénomène de réalité objective qui doit être étudié et décrit pour pouvoir être surmonté».

V. Maïakovski, avec son sens aigu du mensonge, son aversion pour la prétention, son faux pathétique, avait besoin d'ironie pour « calciner tout ce qui existe dans le feu, le brûler de tous côtés, pour que tout ce qui est faux, toutes les scories et les ordures, tout le faux caractère décoratif des objets brûlerait », c'est pourquoi son ironie « ne tue pas... le plus intérieur, mais, pour ainsi dire, désinfecte l'image, la libère de la croûte sentimentale ».

Une grande ironie réside souvent dans les épigraphes. Le célèbre historien médiéval M.I. Steblin-Kamensky a utilisé la citation suivante d'A.P. Tchekhov dans son livre sur le « Mythe » : « D'après les notes d'un vieux chien : « Les gens ne mangent pas les restes et les os que les cuisiniers jettent. Imbéciles !

L'ironie joue un grand rôle dans la critique d'art. Les critiques russes ont activement utilisé l'ironie, s'efforçant d'éduquer les goûts artistiques du public à la lumière des systèmes de valeurs auxquels ils adhéraient. Ainsi, Belinsky, dans la lutte pour les idéaux positivistes-populistes, a souvent utilisé l'ironie, car elle offrait de riches opportunités de polémiques littéraires et socio-politiques dans les conditions d'une presse censurée.

2.3 Moyens d'exprimer l'ironie.

Les principaux moyens d'exprimer l'ironie sont :

1) Dans la communication interpersonnelle orale, les moyens paralinguistiques - gestes ou kinésiques (expressions faciales, pantomime, gesticulation), intonation (accentuation, pauses, timbre, mélodie de la parole) G. V. Kolshansky identifie des caractéristiques des phénomènes paralinguistiques telles que la conditionnalité (conventionnalité) et le naturel, arbitraire et involontaire, universalité et spécificité nationale. Les moyens paralinguistiques de communication interpersonnelle, à mesure que la parole sonore se développe et s'améliore, passent au second plan en tant qu'exposants d'informations rationnelles. Ils sont presque complètement évincés des formes officielles de communication, mais sont largement utilisés dans le discours familier et courant. Ils sont utilisés pour exprimer des attitudes émotionnelles et de valeur, des relations, et cela se produit souvent involontairement.

La manifestation de l'ironie dans la communication interpersonnelle orale est principalement de nature verbale et paralinguistique, avec des pseudo-informations transmises par le canal verbal et des informations de base et vraies (ou la clé de celles-ci) par le canal paralinguistique.

2) Dans la communication interpersonnelle orale et écrite, des moyens linguistiques, principalement stylistiques, sont souvent utilisés, tels que des épithètes constantes, des néologismes et des archaïsmes, un mélange de styles et de formes de narration de conte, mais ils sont souvent soutenus par des moyens paralinguistiques, lorsqu'il n'y a pas de confiance. que l'interlocuteur-destinataire parle de contexte, de parainformation pertinente qui complète la principale et permet de bien comprendre le deuxième niveau d'ironie.

Des moyens grammaticaux et morphologiques sont également utilisés pour exprimer l'ironie. Ainsi, par exemple, l'ironie peut être exprimée par l'utilisation de mots émotionnellement expressifs avec des suffixes diminutifs (par exemple : « rabotnichki », « zdanice »)

Les œuvres d'art qui servent d'intermédiaire dans la communication interpersonnelle entre l'auteur et le public ont leurs propres moyens spécifiques d'exprimer l'ironie, tels que les instructions de l'auteur, les remarques, les citations, les guillemets, l'italique et les jeux de mots. Dans la pièce « Oncle Vania » d'A. P. Tchekhov, Astrov dit à Voinitsky : « Vous me regardez avec ironie, et tout ce que je dis vous semble frivole et... c'est peut-être vraiment de l'excentricité, mais quand je passe devant des forêts paysannes que j'ai sauvées d'être abattu, ou quand j'entends le bruit de ma jeune forêt, plantée de mes mains, je me rends compte que le climat est un peu en mon pouvoir, et que si dans mille ans une personne sera heureuse, alors je le ferai être un peu à blâmer pour cela aussi. Quand je plante un bouleau et que je vois ensuite comment il devient vert et se balance au gré du vent, mon âme est remplie de fierté, et je... (voyant un ouvrier qui apportait un verre de vodka sur un plateau). Cependant... (boissons) Je dois y aller..." Ici, dans un cas, Astrov lui-même souligne l'ironie de Voinitsky, dans un autre - elle naît de la contradiction entre son raisonnement pompeux et le verre de vodka mentionné dans les indications scéniques.

D'un point de vue superficiel, une déclaration ironique, perçue en dehors du contexte d'une attitude ironique, contient généralement une comparaison des positions de valeur du sujet et de l'objet d'évaluation et une conclusion en faveur du sujet, l'ironiste, parce qu'il est le plus haut juge qui s'est arrogé le droit à la fois d'exécuter et de pardonner. Il considère son goût comme une norme infaillible et absolue pour toute évaluation.

Il existe diverses formes d'expression de l'ironie : allégorie, langue ésopienne, allégorie, parabole, pseudonyme translucide, périphrase, allusion, citation. Il n'est pas possible de donner des exemples pour chacune de ces formes.

- Analyse de l’ironie dans l’ouvrage « Pères et fils » de Tourgueniev.

En plus des techniques artistiques énumérées, dans le roman « Pères et fils », l'auteur recourt également à une description et à une évaluation ironiques des événements.

L'auteur nous parle ironiquement de Pavel Petrovich Kirsanov, un héros autrefois célèbre dans la plus haute société de la capitale. Et désormais, resté au village avec son frère, il n'oublie pas de soigner son apparence : il est toujours impeccable et élégant. Mais d'élégantes bottines en cuir verni, une chemise amidonnée blanche, une moustache parfumée à l'eau de Cologne, des mains manucurées, tout cela paraît pour le moins absurde dans le village, loin du bruit de la capitale. "Votre oncle est excentrique", dit Bazarov à Arkady, remarquant avec sa perspicacité caractéristique l'absurdité d'une telle décoration dans le village. Nous voyons ici une expression émotionnellement expressive de l’ironie.

C'est chez Pavel Petrovitch que Tourgueniev dirige pour la première fois dans le roman le tranchant de son ironie : « …Après avoir exécuté le « buy-piz » européen, il l'a embrassé (Arkady) trois fois en russe, c'est-à-dire il lui a touché les joues à trois reprises avec sa moustache parfumée. » . N'est-ce pas drôle : dans la vieille famille noble russe des Kirsanov, à côté des baisers russes traditionnels, coexistent les coutumes européennes. On voit ici clairement l’utilisation de l’effet de négation, qui sert à exprimer l’ironie.

Prêtons également attention aux remarques de l'auteur au chapitre 6, qui décrit le premier affrontement entre Pavel Petrovich et Bazarov. « Le visage de Pavel Petrovich a pris une expression si indifférente, comme s'il était allé à des hauteurs vertigineuses » ou « Pavel Petrovich a légèrement haussé les sourcils, comme s'il s'endormait... » Mais alors la dispute s'enflamme sérieusement, et Le comportement de Pavel Petrovitch change : au début, il « pâlit légèrement », puis « tourna lentement les talons et s'éloigna lentement ». Au moment de la deuxième dispute, Pavel Petrovich est déjà irrité et son irritation augmente à chaque minute. Soit il « marmonne avec étonnement », puis il interrompt Bazarov, et enfin sa patience s'épuise et il « crie ». Avec ce verbe (notez que Pavel Petrovich n'a pas crié, ne s'est pas exclamé, mais a plutôt crié), l'auteur souligne son attitude ironique envers l'ancien mondain.

Passons maintenant à la scène du duel, car c'est la dernière dans le conflit idéologique entre libéraux et démocrates. C'est dans cette scène que Pavel Petrovich, un militaire, est destiné non seulement à rater, mais aussi à s'évanouir à la vue du sang. Il y a quelque chose d’absurde là-dedans. Tourgueniev se moque de Pavel Petrovich, ainsi

etc.................

Introduction………………………………………………………………………………….2

Chapitre 1. L'ironie comme dispositif artistique et effet stylistique

1.1 Définition de l'ironie comme phénomène linguistique……………..……….…....5

1.2 L'évolution de l'ironie dans divers systèmes esthétiques…………….....7

2.1 Caractéristiques du langage poétique de Dmitry Vodennikov dans le contexte du processus littéraire moderne…………………………….………..10

2.3 Moyens linguistiques de créer de l'ironie dans le texte poétique de Dmitry Vodennikov……………………………………………………………………………….…...27

Conclusion…………………………………………………………..........34 Références…………………………… ………… …………..………..….36

Introduction

Le problème de l’ironie est sans aucun doute le plus profond et le plus séduisant de tous les problèmes existants.

T. Mann

Poésie russe du tournantXX- XXIsiècles est un phénomène culturel et linguistique complexe et largement contradictoire qui nécessite une compréhension scientifique approfondie. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles ce phénomène des plus intéressants n'est pas suffisamment pris en compte : il existe un laps de temps relativement court entre la création d'un texte et sa recherche, et l'ambiguïté de la définition des frontières de la poésie dans la situation culturelle moderne, et simplement le peu connu et impopulaire des textes les plus complexes et les plus intéressants, dont l'analyse nécessite une profonde implication du chercheur dans le contexte non seulement de la poésie moderne, mais aussi de la culture moderne dans son ensemble. À l'heure actuelle, la seule étude fondamentale à grande échelle sur la poésie de la finXX-commencé XXIsiècle est l’œuvre d’Alexandre Zhitenev « Poésie du néomodernisme » . Cependant, même si nous ne disposons pas actuellement d'un grand nombre d'œuvres scientifiques majeures, on ne peut pas dire que la poésie se trouve désormais dans un espace complètement « sans air » et n'est comprise par personne : au cours des dix dernières années, on peut tracer une tout un paradigme d'articles littéraires, critiques et scientifiques de chercheurs aussi remarquables que D. Buck, M. Eisenberg, D. Kuzmin, I. Kukulin, D. Davydov, L. Vyazmitinova et d'autres. Nous nous appuierons sur les travaux de certains d’entre eux dans nos recherches.

L'ironie est l'un des principaux moyens visuels et expressifs utilisés aussi bien dans les textes artistiques et journalistiques modernes que dans le discours oral. L'ironie fait partie intégrante de la pensée de l'homme moderne. Dans son évolution, l'ironie a traversé plusieurs étapes : depuis l'Antiquité (ironie socratique, ironie tragique) en passant par le baroque et le classicisme fondamentalement non ironiques jusqu'au romantisme, elle n'a pas eu beaucoup d'importance dans le réalisme, mais a renaît à l'ère de la décadence en négatif. et de l'ironie nihiliste, et est finalement parvenu à son état moderne – post-moderne. Sa signification et son orientation dans ces systèmes esthétiques étaient différentes. Cependant, même au sein d’un même système, l’ironie peut être utilisée à des fins diverses, parfois même opposées. Afin de retracer ces objectifs et de comprendre plus clairement l'intention de l'auteur, nous utilisons une analyse des moyens linguistiques de création de l'ironie. Ainsi,pertinence Notre recherche est due à un changement dans les buts et les conditions d'utilisation des unités linguistiques exprimant l'ironie dans un texte poétique moderne par rapport aux textes traditionnels.

Objet Notre recherche porte sur la poésie du post-conceptualiste Dmitri Vodennikov, l'un des auteurs contemporains les plus célèbres de la génération des « quarantenaires ».Sujet la recherche sont des unités linguistiques qui expriment l'ironie dans son texte poétique.

Nouveauté scientifique Notre recherche est que dans ce travail nous essayons de mener une analyse linguistique des unités linguistiques qui contribuent à l'expression de l'ironie dans la poésie non ironique moderne. Au cours de l'analyse linguistique, nous examinerons et classifierons les moyens logico-syntaxiques et stylistiques d'exprimer l'ironie, la métaphore ironique, l'antithèse, l'hyperbole, etc. Dans notre travail, nous utilisons les éléments suivantsméthodes recherche : méthode descriptive, méthode d'analyse des définitions du dictionnaire, analyse contextuelle.Importance pratique Le travail effectué est que ses matériaux et ses résultats puissent être utilisés dans des études ultérieures sur l'analyse linguistique des textes du poète Vodennikov en particulier et de la poésie moderne en général.

Cible œuvres - une étude de l'ironie dans l'œuvre de Dmitry Vodennikov, comprenant son rôle dans l'image du monde de chaque auteur et étudiant les moyens de sa création. Dans quel but ce poète utilise-t-il l'ironie, à quoi vise-t-il cette ironie et par quels moyens linguistiques y parvient-il ? Notre étude est une tentative de répondre à ces questions.

Chapitre 1.

L'ironie comme dispositif artistique et effet stylistique

1.1. Définition de l'ironie comme phénomène linguistique

L'ironie est un phénomène linguistique complexe et diversifié.

Dans le style ironie – trope (parfois il est classé comme figure de style). Il s’agit d’une allégorie exprimant « la moquerie ou la tromperie, lorsqu’un mot ou une déclaration prend dans le contexte du discours un sens opposé au sens littéral ou le nie, jetant le doute sur celui-ci ». . Dans d'autres dictionnaires (« Dictionnaire explicatif de la grande langue russe vivante » par V. Dahl, « Dictionnaire explicatif de la langue russe », éd. D.N. Ouchakova, « Dictionnaire de la langue littéraire russe moderne » 1956, « Dictionnaire des termes linguistiques » d'O.S. Akhmanova) mettent aussi invariablement en évidence deux aspects de l’ironie :opposé (ou écart significatif) entre le sens d'une déclaration ironique et son sens littéral etridicule comme cible de l’ironie.

En esthétique ironie - « un type d'appréciation comique, idéologique et émotionnelle, dont le modèle élémentaire ou prototype est le principe structural-expressif du discours, l'ironie stylistique. Une attitude ironique implique une supériorité ou une condescendance, un scepticisme ou un ridicule, délibérément cachés,mais définir le style d'une œuvre d'art ou l'organisation du système figuratif (personnages, intrigue, l'ensemble de l'œuvre)" .

ChercheurM.E. Lazareva appelle l'ironie une partie du paradigme comique, qui diffère de ses autres phénomènes (esprit, humour, parodie, paradoxe, sarcasme, satire et grotesque) « par la présence d'opposition entre le plan du contenu et le plan de l'expression, la présence pragmatique objectifs et profondeur de l'intensité sociale" .

Le plus haut degré d’ironie s’appellesarcasme - "un jugement contenant une moquerie caustique et caustique de la personne représentée" . Les déclarations sarcastiques sont plus émotionnelles (une évaluation négative est plus clairement visible ; le sarcasme, contrairement à l'ironie, « ne se caractérise pas par une attitude « calme » envers le sujet de l'image ou par un « jeu » avec lui) ), plus ouvertement qu’ironique (l’ironie est bien plus allégorique).

Ce type de bande dessinée s’apparente à l’ironie.humour (« l'attitude de la conscience envers un objet, combinant une interprétation extérieurement comique et un sérieux intérieur » ). Cependant, « par ironie, le drôle se cache sous couvert de sérieux »,<…>dans l'humour, le sérieux cache le drôle" . Ironiquement, une attitude négative (ou moqueuse) envers le sujet prédomine, dans l'humour, une attitude positive (approbation condescendante).

Une interprétation intéressante de l’ironie en tant que trope est proposée par N.A. Syrma. Le chercheur le considère commetype de métaphore , avecmétonymie Etsynecdoque. L'ironie, la métonymie et la synecdoque diffèrent par leurs méthodes de réduction ou d'intégration. Selon le chercheur, «... l'ironie exprime un sens métatropologique, puisqu'elle se déploie dans le champ de la conscience de l'erreur (ou de l'inexactitude) du jugement, de la pensée, de l'analyse. L’ironie est essentiellement dialectique ; elle est utilisée consciemment, d’une part, dans un souci d’auto-négation, d’autre part, dans le but d’exprimer des a priori survenus au cours de la réflexion. .

1.2. L'évolution de l'ironie dans différents systèmes esthétiques

Il est évident que l'étude de l'ironie en tant que catégorie du langage (un trope dans une œuvre d'art ou un élément du discours oral) n'est possible qu'en conjonction avec son étude en tant que catégorie de conscience, car l'ironie est un type de bande dessinée qui réalise une vision du monde particulière. Cependant, ellele sens, le but et la direction ont changé au cours des différentes époques historiques en fonction de facteurs politiques, sociaux, culturels et autres.Dans certains contextes culturels et historiques, l'ironie est devenue non seulement un caprice situationnel et momentané de l'ironiste (le sujet de l'ironie), mais un principe conscient d'attitude envers la réalité ou ses phénomènes individuels.

L'histoire de l'ironiecatégorie philosophique commence dans les temps anciens et est associé au nom de Socrate. soi-disantIronie socratique « consiste dans le déni à la fois de la vérité réelle et objective et de l'idée subjective de cette dernière ; Selon ce genre d'ironie, la seule vérité est la négation autosuffisante, comme en témoigne notamment le célèbre dicton du philosophe : « Je sais seulement que je ne sais rien »… » . Rendez-vous au théâtre antiqueironie tragique (« ironie du destin », « ironie objective »), où le destin (destin, puissances supérieures) joue le rôle de l'ironiste, et le rôle de l'objet de l'ironie sont les héros, ignorant que leur mort est prédéterminée par leurs propres actions .

L'ironie est étrangère à la littérature du Moyen Âge, tout comme au classicisme et au baroque, car ils étaient orientés vers l'obéissance à des canons et à des normes fondées sur un système de valeurs inconditionnel.

Ironie romantique - l'un des principes idéologiques fondamentaux du romantisme allemand. L'ironie a été conçue comme un outil universel pour réaliser le désir principal des romantiques - atteindre la liberté, elle est « sans fin », avec son aide, tout est constamment remis en question et nié, tout - à la fois dans le monde réel et dans la vie spirituelle de l'individu. . "L'ironie comme principe des relations mondiales prédéterminé dans l'œuvre des romantiques le jeu compositionnel et artistique des contraires : le réel et le fantastique, le sublime et le prosaïque, le raisonnable et l'illogique." .

L'ironie romantique subit une transformation avec le début d'une crise de conscience romantique et le passage du romantisme primitif au romantisme tardif ; l’ironie devient amère au début (« l’auteur ironise également à la fois sur le mal objectif et sur sa propre impuissance à y résister » ), puis sombre (« la moquerie du mal et de soi se mêle au doute dansla réalité des idéaux, leur existence en général" ).

Dans le réalisme XIXèmeV. la vision du monde est moins subjective que dans le romantisme, et l'ironie ne joue pas un rôle important et n'est pas un principe fondamental. « Ici, l'ironie se confondait souvent avecsatire - ce que l'ironie romantique n'impliquait pas du tout, s'est transformé ensarcasme , devenant un moyen d'exposer et d'exposer la structure sociale ou certains aspects de la vie" .

A l'ère de la décadence, certains symbolistes apparaissent "négatif », « nihiliste « l'ironie », comme l'écrit Alexander Blok dans son article « Irony » :"Nous voyons des gens obsédésdécompositionle rire, dans lequel ils noient, comme dans la vodka, leur joie et leur désespoir, eux-mêmes et leurs proches, leur créativité, leur vie et, enfin, leur mort. .

Dans la littérature de la première moitiéXXsiècle, l'ironie prend de nouvelles formes, notamment, elle est utilisée comme méthode pour éloigner l'auteur des événements et des personnages décrits. Cela devient l'un des principes fondamentaux des œuvres épiques réalistes (par exemple, chez T. Mann, qui «a souligné que l'ironie est nécessaire à l'art épique en tant que vision du haut de la liberté, de la paix et de l'objectivité, non liée par une quelconque morale.» ).

L'ironie joue un rôle particulier dans la culture postmoderne. Tout comme romantiquepostmoderne l'ironie est une manière de se rapporter au monde. Le Dictionnaire des mots, termes et concepts du postmodernisme dit ce qui suit :

"Ironie (du grec « faire semblant ») - Ce concept capture une manière particulière de se rapporter à la vie et à la culture comme une subtile moquerie cachée, une perception facile et frivole de tout. La figure de l'ironie est sémantiquement ambivalente : d'une part, elle est ridicule et, à cet égard, profanation d'une certaine réalité, fondée sur le doute sur sa véracité ou même suggérant le mensonge de cette réalité, d'autre part, l'ironie est En quelque sorte, un test de la force de cette réalité, laissant espérer sa possibilité - ou avec confiance dans le contraire - se fonde sur le regret de son absence. "La réponse du postmodernisme au modernisme est la reconnaissance du passé : puisqu'il ne peut pas être détruit, parce qu'alors nous atteignons un silence complet, il doit être reconsidéré - ironiquement, sans naïveté" (U. Eco). Cette ironie est également causée par le fait qu'une personne se rend compte de son incapacité à connaître l'essence du monde et sa propre essence et développe une vision du monde superficielle correspondante. Tout est sujet au ridicule : une personne, une chose, l'histoire, la politique, etc. Le symbole de l’ironie postmoderne sont les guillemets, qui définissent une profondeur à plusieurs niveaux de lecture du texte. Tout cela confère à la postmodernité une liberté illimitée de jeux de langage dans le domaine des significations culturelles. Cependant, la véritable profondeur de l’ironie postmoderne se révèle au niveau de son auto-ironie : le parodiste « se parodie dans l’acte de parodie » (I. Hassan). .

Chapitre 2.

2.1. Caractéristiques du texte poétique de Dmitry Vodennikov dans le contexte du processus littéraire moderne

Dans la poésie russe de la première moitié des années 1990, on peut tracer deux tendances les plus marquantes : le métaréalisme (métamorphisme) et le conceptualisme.

Selon la définition de D. Kuzmin,métaréalistes – « des poètes pour qui la base d'une vision poétique du monde est une chose, un objet du monde environnant, le contenu métaphysique de cette chose, un dialogue métaphysiquement riche que les choses mènent entre elles et dans lequel une personne doit être incluse sur un pied d'égalité" .

Les représentants de cette direction comprennent Olga Sedakova, Ivan Zhdanov, Alexey Parshchikov, Vladimir Aristov, Elena Schwartz et Faina Grimberg.

À l'honneurconceptualistes – « le problème de l'absence totale de liberté d'expression humaine, de son inévitable inauthenticité, de son inauthenticité, de sa prédétermination par un ensemble de pratiques discursives" .

Les représentants les plus brillants du conceptualisme sont Dmitry Prigov, Lev Rubinstein et Vsevolod Nekrasov.

Mikhaïl Epstein dans son article « La postmodernité dans la littérature russe » appellemétaréalisme « une nouvelle forme d’inconditionnalité, ouverte de l’autre côté de la métaphore, ne la précédant pas, mais absorbant son sens figuré » , conceptualisme – « une nouvelle forme de convention, découverte de l’autre côté du mythe, décomposant toute intégrité comme fausse et inorganique » .

Vers le milieu des années 1990, une nouvelle direction apparaît, appelée et interprétée différemment par différents critiques. Lyudmila Vyazmitinova l'appelle « néomodernisme », Danila Davydov et Ilya Kukulin l'appellent « néo-sentimentalisme », Dmitry Kuzmin l'appelle « post-conceptualisme » (dans cet ouvrage, nous nous en tiendrons à ce terme).Post-conceptualisme hérite en partie de la poétique du conceptualisme et du métaréalisme, en partie polémique avec les deux. La tâche principale du post-conceptualisme est la mise en œuvre d'une déclaration lyrique authentique dans le contexte de l'axiome conceptualiste selon lequel une telle déclaration est impossible. La possibilité d'une telle déclaration a été discutée à plusieurs reprises dans la critique littéraire moderne (par exemple, l'article de Mikhail Aizenberg « La possibilité d'une déclaration » ). Chacun des poètes appartenant à ce mouvement (D. Kuzmin comprend Dmitry Vodennikov, Dmitry Sokolov, Kirill Medvedev et Danila Davydov) résout ce problème à sa manière. Cependant, leur poétique présente aussi des traits communs qui apparaissent régulièrement :

1. Effacement extrême, non-marquage du langage et des séries figuratives, « puisque seulement absolument rien ne peut s’approprier » :

s'il te plaît, bien-aimé, cher,

le seul, mortel, vivant,

de nous tous,

n'importe quel décès, n'importe quel

mais pas le vôtre.

(D. Vodennikov « L'amour immortel est un amour simple »)

2. La présence de « zones de sens opaques » . Cette technique consiste dans le fait que l'auteur nomme dans le poème des noms, des lieux et des événements qui ont pour lui une signification émotionnelle personnelle, mais n'explique pas au lecteur ce qu'ils signifient exactement («une déclaration lyrique ne peut pas transmettre un sentiment, mais peut le signaler. ) :

Je me voulais tellement

tu as fait un tour en voiture :

Kalsina a demandé ça,

et a même demandé à Lvovsky -

pas parce que l'argent est dommage

(même si c'est bien sûr dommage)

mais parce que je n'ai aucune force.

Je n’en excuse aucun.

(D. Vodennikov « Tout 1997 »)

3. Déclaration de l'identité de la personnalité de l'auteur et du héros lyrique, « le moi de l'auteur, fragmenté dans des conditions de non-soutien, tente de s'assembler comme une sorte d'intégrité autonome, développant un mythe personnel qui reflète les réalités du monde » , la création par l'auteur d'un « mythe sur lui-même » en tant que personnage intégral, indissociable de son œuvre, « une personne qui écrit de la poésie » (telle que définie par Ilya Kukulin) :

« Bonjour », dira-t-on. - Je suis le seul dans ce pays

a défendu la poésie de l'humiliation,

Je suis enfin prêt à adhérer à ce dont on m'a accusé :

- Oui, ce ne sont pas des poèmes,

c'est mon vivanttant d'années

voix,

j'ai promis à la femme que j'aimais de la rendre immortelle,

et ne pas pouvoir la rendre ne serait-ce qu'un tout petit peu heureuse...

(D. Vodennikov, « Projet »)

"Si un homme personnellement responsable de ses poèmes

, lui, bien sûr, Peutvous conseille de boire des herbes sédatives et de regarder davantage la télévision, mais cela ne changera rien.

<…>

Je ne souhaite même pas que quiconque lise et comprenne la poésie.

Parce qu'ilMêmevous emmène au-delà de votre irresponsabilité personnelle. Et très peu de gens peuvent supporter cela.

Je veux juste que vous sachiez que l’avantage des mots dénués de sens est qu’ils sont faciles à renier. Et toute responsabilité personnelle est drôle et semble stupide. C'est pourquoi le poète est maintenant si fort et sans défense - en même temps.

Parce qu'il est l'un des rares à être personnellement responsables de leurs paroles à notre époque. Comme un bandit, comme un entrepreneur médiocre, comme un soldat pris au piègepas déchaîné par lui

abattage"

(D. Vodennikov, essai « Sur la poésie »)

4. L'ironie, dotée d'une fonction nouvelle (par rapport au paradigme conceptualiste). Dans les textes des conceptualistes, l’ironie était plus une manière de percevoir le monde qu’un trait de la poétique ; Dans tous les textes, il n'était pas localisé dans des mots individuels, mais il était souvent caractéristique de l'ensemble de l'énoncé lyrique -tout le monde déclarations lyriques. L’ironie était une arme pour ridiculiser et démystifier certains mythes. Dans les conditions du post-conceptualisme, l’ironie se transforme souvent en auto-ironie et « est alors remplacée par un sérieux inhabituel pour le postmodernisme ». , devient un moyen de protéger les idéaux de l’auteur et, en premier lieu, son « je » lyrique. Comme l'écrit Lyudmila Viazmitinova, « la centonalité, l'ironie, l'intertextualité - tout cela, dans des conditions de possibilités qualitativement nouvelles d'interaction entre la conscience et le langage, sert à rassembler son « je » de la dispersion postmoderne en une structure à la fois intégrale et ouverte. . Ainsi, ce qui servait de moyen de brouiller les frontières de la personnalité devient une manière de la créer et de l'établir :

je suis tellement imparfait

la langue est si imparfaite

le monde est si imparfait

et surtout, les gens qui y vivent sont tellement paresseux et ingrats,

que, bien entendu, aucune déclaration directe n'est possible

Seulement ça - MANGER .

(D. Vodennikov. Épigraphe du cycle « Nouveau grand style russe »)

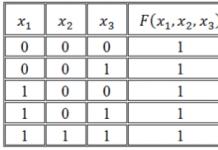

Le phénomène de l'ironie peut être schématiquement désigné par la formules> o, Où s- sujet d'ironieo- un objet. L'objet est soumis à l'analyse, à la repensation et au ridicule de la part du sujet. De telles relations, présentées dans un texte littéraire, lorsque l'auteur ironise sur un phénomène (situation, affirmation, autrui, langage, réalité en général), semblent « élever » l'auteur au-dessus de ce qui est décrit,

L'auto-ironie, en tant que type d'ironie, est construite selon le même modèles> o, cependant, dans ce cas, le sujet et l'objet de l'ironie sont une seule personne (il s'avères= o, mais c'est impossible !). L'auteur « s'élève » au-dessus de lui-même, devient inégal à lui-même,pas identique à soi . Il « bifurque », donnant naissance à l’apparition d’un auteur-objet et d’un auteur-sujet.

Dans une situation d’auto-ironie, l’« auteur-sujet » se place au-dessus de « l’auteur-objet ». Pourquoi une telle scission est-elle nécessaire en général et pourquoi Dmitri Vodennikov l'utilise-t-il en particulier ? La réponse à cette question doit être recherchée non seulement dans ses paroles, mais aussi dans la situation culturelle moderne dans son ensemble.

Une attitude ironique envers le monde est une propriété de la conscience de l'homme moderne. Expérience postmoderne de la culture (y compris la littérature et la poésie en particulier)XX- commencé XXIcc ne peut pas être ignoré ; en fait, l'état de la culture place le poète dans un choix difficile : soit il se soumet à l'humeur ironique générale, soit, en y repensant, il la surmonte. À notre avis, utiliser l’auto-ironie avec l’ironie est l’une des méthodes permettant de surmonter ce problème.

Lorsque l’« auteur-sujet » se moque d’un phénomène-objet (et que le monde qui l’entoure tout entier devient un « phénomène » dans le postmodernisme), il s’en éloigne, et s’éloigne aussi de son lecteur, lui aussi sujet au ridicule. Lorsqu’un auteur ironise à la fois sur un phénomène et sur lui-même, il semble s’assimiler en tant que sujet au phénomène en tant que sujet. La distance entre l’auteur-sujet et le lecteur disparaît, car tous deux se trouvent dans la même situation, sous le regard ironique de « l’auteur-objet ». Dans de telles conditions, une intonation confidentielle devient possible :

Cependant,

puisque je postule toujours pour le rôle d'un homme au destin masculin difficile,

alors il ne me reste plus qu'à me manifester,

penchez-vous vers les gens (les plus proches des autres) et dites :

- Mes chéris, pauvres, gentils, à moitié morts...

Nous sommes tous un peu morts, nous sommes tous immortels et trompeurs.

Alors essayez de vivre, si possible, joyeusement,

s'il te plaît, sois heureux et n'aie peur de rien

(sauf humiliation, décrépitude et mort de chien,

mais aussi çaMême n'ayez pas peur).

("Brouillon")

En se plaçant au même niveau que le lecteur, « l’auteur-objet », sous le regard sceptique et vigilant de l’« auteur-sujet », peut à nouveau parler au lecteur dans un langage simple des choses les plus importantes.

Le poème « Draft », cité ci-dessus, est l’une des illustrations les plus révélatrices de notre thèse.

Le poème commence par une prétendue auto-épigraphe (un dispositif caractéristique des paroles de Vodennikov) :

parce que les poèmes ne grandissent pas comme des enfants honnêtes,

et ils poussent la nuit, entre les jambes,

et ne naissent qu'une fois par siècle

poète-imbécile, poète-père, poète-fleur

On a le sentiment que l'auteur poursuit certaines de ses pensées, qu'il a commencé à exprimer avant même le début du poème. C'est comme si, avant de commencer à écrire le texte, il avait eu un dialogue avec le lecteur, une conversation polémique - et au milieu de celle-ci, il passait soudain du discours oral au discours écrit, d'une phrase prosaïque à un fragment poétique. L’absence du début réel du poème est aussi « un pas vers le lecteur ».

Déjà dans le passage ci-dessus, il y a à la fois de l’ironie et de l’auto-ironie. L'ironie réside dans la réduction des images : du poète-prophète traditionnellement « exalté » au « poète-imbécile » (même s'il naît « une fois par siècle ») et des poèmes - les enfants de ce prophète à « germer entre les jambes la nuit. Un poète n'est pas un prophète. Les poèmes ne sont pas ses enfants. Plus précisément, des enfants, mais des enfants d'un imbécile (un imbécile rare, né « une fois par siècle »). La vie du poète et ses poèmes sont végétatifs (inconscients). L’auto-ironie réside dans le fait que l’auteur est conscient de tout cela et s’en attribue pleinement la responsabilité. Et aussi dans le fait qu'il comprend qu'en fait personne ne lui demande rien, et que comment exactement (« de quelles ordures » - selon Akhmatova) les poèmes « poussent » n'intéresse personne sauf lui-même.

Ainsi, dans ce passage, nous voyons l'ironie à deux niveaux : au niveau de la construction des phrases (la comparaison ironique « les poèmes ne grandissent pas comme des enfants honnêtes ») et au niveau de la perception qu'a l'auteur de la structure du monde dans son ensemble. (poète - plante ).

Le fragment suivant du texte est également perçu comme une continuation de la conversation avec le lecteur - et des éléments de discours familier apparaissent (« oui, c'est exactement ça »), et en raison de clarifications ironiques (« pas d'autre moyen », « enfin » ) le lecteur ressent l'effet qu'il est présent lorsqu'il prononce un discours impromptu et non préparé :

Oui, c'est exactement ça (et pas d'autre moyen)

Mon long printemps est parti, crachant avec tout le monde,

et ma maturité tant attendue est enfin arrivée.

Nous observons comment « l’auteur-objet » commente le discours de l’« auteur-sujet » au fur et à mesure du déroulement des événements ; De telles clarifications ironiques chez Vodennikov, en règle générale, sont mises entre parenthèses ou soulignées par un tiret : « Oui, c'est exactement comme ça (et pas d'autre) », « ma maturité tant attendue est enfin arrivée », « et c'est pourquoi je ne t'arracherai pas la baguette du gagnant / (et lequel d'entre moi est le gagnant maintenant ?) », « S'il te plaît, sois heureux et n'aie peur de rien / (sauf l'humiliation, la décrépitude et la mort du chien, / mais n'ayez pas peur de ça non plus). Dans ce dernier cas, on observe tout un conflit interne entre « l'auteur-sujet » et « l'auteur-objet », qui peut se traduire en prose approximativement comme suit :