Discipline: Économie

Genre de travail: Cours

Thème : Institutions économiques externes et internes

Introduction.

Les actions économiques d'un individu se déroulent non pas dans un espace isolé, mais dans une certaine société. La manière dont la société y réagira revêt donc une grande importance. Ainsi, des transactions qui sont acceptables et rentables dans un endroit ne seront pas nécessairement viables, même dans des conditions similaires, dans un autre. Un exemple en est les restrictions imposées au comportement économique humain par divers cultes religieux.

Pour éviter la correspondance d'ensembles facteurs externes, influençant le succès et la possibilité même de prendre une décision particulière, dans le cadre des ordres économiques et sociaux, se développent des modèles ou des algorithmes de comportement qui sont les plus efficaces dans des conditions données. Ces schémas et algorithmes, ou matrices de comportement individuel, ne sont rien d’autre que des institutions.

Le but de ce travail est de considérer les institutions économiques soviétiques et modernes internes et externes.

Définir la notion d'« institution » ;

Découvrez quelles institutions sont dites externes et lesquelles sont dites internes ;

Considérez les institutions économiques soviétiques ;

Considérez les institutions économiques modernes ;

Tirer des conclusions basées sur le matériel étudié.

Au cours de la recherche, les travaux d'auteurs nationaux et étrangers sur l'économie, l'économie institutionnelle, les publications encyclopédiques, ainsi que les données publiées sur Internet ont été utilisés.

Institutions externes et internes de l'économie.

Tout d’abord, il faut définir ce qu’est une institution, en particulier une institution économique. Une institution est un ensemble de rôles et de statuts destinés à satisfaire un besoin spécifique.

Des définitions des institutions peuvent également être trouvées dans des ouvrages de philosophie politique et la psychologie sociale. Par exemple, la catégorie d’institution est l’une des catégories centrales dans l’ouvrage de John Rawls « A Theory of Justice ». DANS théorie économique Le concept d’institution a été inclus pour la première fois dans l’analyse de Thorstein Veblen.

Les institutions constituent une façon courante de penser les relations individuelles entre la société et l'individu et les fonctions individuelles qu'elles remplissent ; et le système de la vie sociale, qui est constitué de la totalité de ceux qui agissent à un certain moment ou à tout moment du développement de toute société, peut être caractérisé du point de vue psychologique dans Plan général comme une position spirituelle dominante ou une idée commune d'un mode de vie dans une société.

Institutions dominantes et habitudes sociales hautement standardisées.

Les institutions sont les règles, les mécanismes qui les font respecter et les normes de comportement qui structurent les interactions répétées entre les personnes.

On peut aussi dire que les institutions sont les règles formalisées et les normes informelles qui structurent les interactions entre les personnes au sein des systèmes économiques (1).

Les institutions réglementent l'accès à l'utilisation légale des ressources rares et précieuses, et déterminent également les principes de cet accès. Ils déterminent quels sont tels ou tels intérêts et comment ils doivent être réalisés, en tenant compte du fait que la rareté même de ces ressources, qui rend leur accès difficile, constitue la base de rivalités, voire de conflits dans la lutte pour leur possession. Les institutions régulent (structurent et consolident en tant que pratiques socialement reconnues) une telle lutte entre divers intérêts. Ils définissent les règles du jeu, ainsi que les objectifs qui peuvent être atteints dans ce jeu, mais pas les mouvements que les joueurs doivent effectuer pendant le jeu, en restant dans l'espace institutionnellement défini des opportunités, des choix et des incitations. Les institutions déterminent les moyens par lesquels les conflits liés à la rareté des ressources peuvent être atténués et résolus.

Le fonctionnement des institutions est déterminé par le type de leur activité, les traditions culturelles et bien d'autres facteurs, parmi lesquels l'efficacité est loin d'être le paramètre déterminant. Les changements se produisent plus souvent parce que les valeurs qui déterminent leur existence changent, ou qu'ils deviennent eux-mêmes incompatibles avec d'autres valeurs et institutions, mais pas pour des raisons d'efficacité.

Dans la littérature économique, on distingue deux types d’institutions :

Externe établissant des règles de base dans le système économique qui déterminent en fin de compte son caractère (par exemple, l'institution de la propriété) ;

Internes qui rendent possibles les transactions entre entités, réduisent le degré d'incertitude et de risque et réduisent les coûts de transaction (entreprises, types de contrats, moyens de paiement et de crédit, moyens de stockage).

Par conséquent, l’étude des institutions, ainsi que d’autres phénomènes économiques complexes, doit commencer par leur classification. Examinons de plus près la typologie des institutions en fonction de leur rôle fonctionnel dans l'économie. Cette classification comprend deux types d'établissements :

Système (ou externe)

Organisation locale (interne).

Les institutions systémiques sont celles qui déterminent le type d'ordre économique, c'est-à-dire type de système économique dominant. Ces institutions fixent les règles de base activité économique Par conséquent, ils comprennent non seulement des règles et normes purement économiques, mais également des règles politiques et éthiques, sans lesquelles le fonctionnement efficace de l'ensemble du système économique est impossible. Un exemple d'institutions systémiques sont les institutions qui précisent et protègent les droits de propriété, déterminent la procédure de prise et de modification des décisions économiques, les normes d'éthique économique, etc. (2)

Les institutions organisationnelles locales sont des institutions qui structurent les interactions associées à la conclusion de transactions à la fois sur le marché libre et au sein de Structures organisationnelles. Des institutions telles que, par exemple, les bourses de valeurs et de matières premières, les banques et les entreprises rendent non seulement possibles les transactions entre diverses entités économiques, mais réduisent également le degré d'incertitude et de risque et contribuent à réduire les coûts de transaction. Le fonctionnement de ces institutions est associé aux activités des organisations concernées, ce qui crée une dichotomie.

La division des institutions en systémiques et organisationnelles locales permet d'approfondir l'analyse des équilibres institutionnels. Les « marchés » institutionnels des deux types d’institutions ci-dessus sont formés et fonctionnent séparément. Cela ne signifie pas que la formation d’institutions systémiques n’influence pas le fonctionnement et la sélection des institutions organisationnelles locales et vice versa. Leur interaction peut être comparée par analogie aux biens d'ordres supérieurs et inférieurs chez K. Menger. Par conséquent, les institutions systémiques sont des biens d’un ordre supérieur, et les institutions organisationnelles locales sont d’un ordre inférieur.

Il semble très important, surtout dans une économie en transition, de faire la distinction entre les institutions externes, conditions préalables fondamentales à une économie de marché, et les institutions internes créées par les entreprises au cours de leur développement. Les institutions externes forment un ensemble de normes et de règles fondamentales sur la base desquelles la mise en œuvre d'une économie de marché est possible. Il s'agit d'institutions qui garantissent et protègent les droits de propriété, garantissent la responsabilité, la liberté et l'obligation d'exécuter les contrats et constituent la base économie de marché, étant en même temps des éléments dérivés de l’ordre général juridique, démocratique et libre.

Dans ce cadre donné, de nombreuses institutions de marché direct (internes) surgissent qui rendent possibles les connexions et les transactions entre les sujets, réduisent le degré d'incertitude et de risque, c'est-à-dire qu'elles représentent des formes d'adaptation économique aux institutions externes. Leur formation s'est déroulée de bas en haut et s'est poursuivie pendant longtemps, étant mise à l'épreuve pour sa force, son efficacité et son respect des intérêts des entités économiques. Le fonctionnement des institutions internes s’effectue constamment sous un double contrôle : juridique de la part de l’État et économique de la part du marché.(3)

Toutes ces institutions sont unies par des caractéristiques communes :

1) ils sont caractéristiques du système de division du travail ;

2) ils fonctionnent sur la base du principe des relations contractuelles.

Ainsi, par institutions systémiques, nous entendons les institutions qui déterminent le type d’ordre économique. Un exemple d'institutions systémiques sont les institutions qui déterminent la procédure de prise et de modification des décisions économiques, les normes d'éthique économique, etc.

Les institutions organisationnelles locales sont des institutions qui structurent les interactions associées à la conclusion de transactions à la fois sur le marché libre et au sein des structures organisationnelles. Cette catégorie comprend des institutions telles que, par exemple, les bourses de matières premières, les institutions de crédit, financières, d'investissement et autres.

Instituts de l'économie soviétique.

On sait que le système économique soviétique manquait des mécanismes et des institutions qui constituent le principal sujet d'étude de la science économique occidentale : des marchés compétitifs (bien qu'imparfaits), des échanges de devises, de nombreux instruments financiers, etc. Les économistes russes ont dû développer des blocs individuels de théorie économique, et ils l’ont fait, malgré la pression idéologique. Considérons plusieurs institutions spécifiques de l'économie soviétique et les problèmes qui leur sont associés.

Ces institutions ont fixé le cadre de l’économie soviétique et le pays en ressentira les conséquences pendant encore 20 à 25 ans. Jusqu'à 80 % des actifs fixes utilisés par les entreprises actuelles ont été créés sous le régime soviétique. Au cours de la même période, ce chiffre est passé à 70 % des travailleurs qui travaillent actuellement et à 50 % des travailleurs qui travailleront dans 10 ans. Leur culture économique, juridique et technologique s’est formée dans les conditions d’une économie de type soviétique. Considérons donc des institutions telles que : le parti, le Comité national de planification et

entreprise.

Dans la littérature, les éléments suivants se positionnent comme propriétaires dans l'économie de type soviétique : peuple soviétique, et des membres du PCUS et du Politburo. Ce n’est probablement pas le cas. Il suffit de rappeler comment se sont déroulées les élections aux organes du parti pour abandonner l’idée selon laquelle le peuple soviétique en était propriétaire. La structure politique qui existait en URSS n'ouvrait la voie au sommet de la pyramide bureaucratique qu'aux personnes membres du parti. C'était une option proposée par 17 millions de membres du parti. Le Politburo pourrait comprendre 17 personnes, soit une personne sur un million. Mais au moins, ils n’ont pas choisi parmi les non-membres du parti ; seuls les membres du parti avaient la possibilité de participer. D'un autre côté, il est impossible de tout réduire au Politburo, car les membres du Politburo pourraient être réélus s'ils perdaient le soutien des secrétaires des comités régionaux, des membres du Comité central, ou s'ils ne remplissaient manifestement pas les tâches assignées à eux, etc. Ainsi, il s’agissait d’un système totalitaire autonome, et comme il était auto-sélectionné, l’intérêt était toujours concentré au sommet. Il existe de nombreux travaux sérieux sur ce sujet. Svetozar Pejović, le principal institutionnaliste qui a écrit sur l’économie soviétique dans les années 1970 et 1980, considère le Politburo comme le propriétaire suprême car ses membres assument une certaine responsabilité dans leurs décisions. Cependant, le fait que le Politburo était l’autorité décisionnelle finale ne signifie pas que ses membres en étaient les véritables propriétaires.

Les membres du Politburo n'existaient pas en tant que véritables propriétaires - ils étaient très limités dans leurs décisions et ne pouvaient aller au-delà de normes de consommation assez strictes. Des opportunités limitées la satisfaction de l'intérêt personnel, la consommation matérielle pour eux-mêmes et leur famille, que possédaient les membres du Politburo, démontrent clairement qu'ils n'étaient pas propriétaires. Ils étaient les plus hauts dirigeants, et ils étaient aussi pressés que les bureaucrates du parti qui leur étaient subordonnés, sinon plus. Le propriétaire est libre par rapport au sujet de sa propriété, et les membres du Politburo étaient aussi libres que possible. La responsabilité collective est une description très précise du système qui existait dans notre pays.

L’hypothèse a été largement discutée (et elle est la plus proche de la vérité) selon laquelle la nomenklatura était la propriété collective en URSS. Ce point de vue était partagé, par exemple, par M. Voslensky et M. Djilas. La nomenklatura comprenait tous les dirigeants inclus dans les systèmes de subordination administrative et partisane (soit environ 1 million de personnes). Les organisations du parti ont présenté et approuvé leurs candidatures. Tous les mouvements de personnel étaient effectués à partir du département correspondant ou du Comité central, ou des comités régionaux ou des comités de district du PCUS. En contrôlant les nominations du personnel, le parti contrôlait ainsi la reconstitution même de la « nouvelle classe ».

L'économie de style soviétique est souvent comparée au mode de production « asiatique », qui se caractérisait également par une pyramide de fonctionnaires (même s'il y avait un tsar au sommet, mais dans de nombreux États, il devint après un certain temps une victime rituelle).

On peut supposer que le système soviétique est un système unique dans lequel il n'y avait pas de propriétaire suprême ayant le libre choix en ce qui concerne les objets de propriété publique.

Il existe une position fondamentale, du point de vue de la théorie économique : un propriétaire privé totalement inconditionnel est toujours et partout nécessaire ; Si les intérêts du propriétaire privé ne sont pas protégés, le système sera économiquement inefficace en cas de répartition des biens.

Les classiques du marxisme croyaient que les relations marchandes dans la société sont néfastes car elles stimulent l'égoïsme et les considéraient d'un point de vue purement technologique, estimant qu'il était possible de collecter toutes les ressources et toutes les informations au centre, de les calculer systématiquement et de les distribuer de manière optimale.

L’idée d’une « usine unique » dominait notre économie politique. Dans les années 1960-70. de grands mathématiciens qui ont travaillé à l'Institut central d'économie et de mathématiques (parmi lesquels se trouvait, par exemple, S.S. Shatalin), ont créé la théorie du fonctionnement optimal de l'économie socialiste SOFE, qui supposait la possibilité d'optimiser tous les flux au niveau de l'économie nationale , qui leur a été présentée sous la forme d'une « usine unique ». Bien entendu, il ne s’agissait là que d’un modèle théorique ; il n’était pas applicable dans la pratique. En réalité, trois types de coûts de transaction empêchent la société de fonctionner comme une usine unique : les coûts de mesure ; les coûts d'acquisition et de transmission des informations ; frais d'agence. Mais néanmoins, la propriété publique, qui agit comme la propriété d'un État socialiste, devait trouver en elle-même des mécanismes de mise en œuvre, et la planification étatique est devenue un tel mécanisme.

Gosplan était le centre où étaient collectées toutes les informations sur les capacités de production de toutes les entreprises et où étaient faites les prévisions, c'est-à-dire Plusieurs stratégies d'allocation de ressources ont été calculées afin de satisfaire certains besoins. Ainsi, une expérience unique a été menée en URSS pendant 70 ans. En fait, cela a commencé à l’époque du communisme de guerre, bien que le Comité national de planification lui-même, en tant qu’institution qui collecte des informations et donne des ordres aux localités, soit apparu environ cinq ans plus tard, au début des années 1920. Cette expérience avait des limites car il n’existait pas de marché sur lequel les ressources étaient valorisées.

Tout ce que le Comité national de planification pouvait faire et faisait honnêtement, car de nombreux spécialistes brillants y travaillaient, était de collecter des informations et de planifier la distribution de ressources d'un montant de 2 000 articles. Au sein même du Comité national de planification, environ 2 000 employés responsables ont été impliqués dans ce projet. En outre, le Comité national de planification a confié des tâches à environ 50 ministères compétents, qui les ont détaillées. La gamme de produits contrôlés directement par les ministères s'élevait à 38 000 articles. 2000+38000=40000 produits dans en nature, décrit avec un certain standard - c'est le maximum dont le système soviétique était capable à l'apogée de ses capacités d'information et de calcul. Le système de bilans matières pour plus de 2000 articles - un immense tableau montrant de manière dynamique quelle industrie quoi allait où - était une immense réussite de la science économique soviétique. L'héritier de cette école scientifique est l'Institut de prévision économique nationale. Cependant, malgré cet étonnant système de planification, il convient également de noter qu'il présente un côté négatif très important.

Avec 40 000 gammes de produits planifiées (transmises par 50 000 fonctionnaires), sa gamme de produits réelle dans les années 1970 était il n'y en avait en aucun cas 40 000, mais quelque part entre 1 et 1,5 million. Ceux. Gosplan n'a capturé et regroupé que 4 % de la gamme réelle de produits, même si elle s'élevait à 1 million d'articles. Ce durcissement des évaluations, des équipes et des stratégies a conduit principalement à notre retard dans le système d'approbations technologiques des produits.

C'est la capacité informatique limitée qui explique la présence de 2 000 noms de produits au Comité national de planification et de 40 000 au total dans tout le pays.

Le système de planification avait donc ses défauts et ses risques. Le système de planification d’entreprise lui-même a souvent échoué. L'entreprise a reçu à la fois un plan de production et des fournisseurs, et les fournisseurs de l'entreprise étaient strictement déterminés ; il n'y avait pas d'alternative. Et si le fournisseur d’une entreprise donnée interrompait les livraisons, que se passerait-il alors ? Ceux. le système de planification naturelle, d'indication naturelle des plans de production et des fournisseurs pour chaque entreprise était extrêmement fragile, ce qui conduisait constamment à des pannes - à l'échec des plans.

L'entreprise était une partie distincte du domaine public. La création d'une entreprise distincte, contrairement à l'idée d'une « usine unique », constitue un grand pas vers la réalité, qui a été partiellement réalisée sous I.V. Staline, et l'entreprise a reçu des droits fondamentaux sous A.N. Kossyguine. On peut ainsi distinguer deux étapes dans l’existence des entreprises soviétiques. Au début, c'était une entreprise de type stalinien, pour laquelle tout était strictement planifié...

Récupérer le dossierDans cette conférence, nous examinerons quatre institutions spécifiques :

entreprise,

et les problèmes associés. Pourquoi avons-nous besoin de parler de cela ? Le fait est que ces institutions fixent le cadre de l’économie soviétique et nous en ressentirons les conséquences pendant encore 20 à 25 ans.

Jusqu'à 80 % des actifs fixes utilisés par les entreprises actuelles ont été créés sous le régime soviétique. Au cours de la même période, ce chiffre est passé à 70 % des travailleurs qui travaillent actuellement et à 50 % des travailleurs qui travailleront dans 10 ans. Leur culture économique, juridique et technologique s’est formée dans les conditions d’une économie de type soviétique. Autrefois, les classiques du marxisme parlaient des taches de naissance du capitalisme. Nous pouvons désormais parler des taches de naissance du socialisme.

Dans ce cours, nous avons abordé à plusieurs reprises, d'une manière ou d'une autre, les caractéristiques de l'économie soviétique, l'économie socialiste. Notez que l’utilisation du mot « socialiste » dans ce contexte n’est pas tout à fait correcte. Le « socialisme » est généralement interprété (plus judicieusement) comme un système de redistribution égalitaire des résultats obtenus par les propriétaires privés. En outre, le mot « socialisme » doit être utilisé avec plus de prudence, non seulement parce que le socialisme présuppose nécessairement la socialisation des moyens de production, mais aussi parce que, en particulier, le socialisme en tant que système économique visant à égaliser la consommation et les possibilités de chacun de gagner un revenu. La carrière est réalisée dans une bien plus grande mesure par les mécanismes et les économies de marché (comme en témoigne l'expérience réussie d'un certain nombre de pays européens) que ne l'a été l'Union soviétique. De nombreux dissidents ont accusé à juste titre notre système d’être fondamentalement non pas socialiste, mais oligarchique, et la différence d’opportunités entre nos oligarques et le commun des mortels est à peu près la même, voire plus grande, que celle des représentants du grand capital et du commun des mortels en Occident.

- 21.4. Modèle socialiste soviétique de gestion économique de l'État

- 23.4. Modèle socialiste soviétique de gestion économique de l'État

Introduction. 3

1. 4

2. Institutions de l'économie soviétique. 9

16

Conclusion. 24

Littérature: 25

Introduction.

Les actions économiques d'un individu se déroulent non pas dans un espace isolé, mais dans une certaine société. La manière dont la société y réagira revêt donc une grande importance. Ainsi, des transactions qui sont acceptables et rentables dans un endroit ne seront pas nécessairement viables, même dans des conditions similaires, dans un autre. Un exemple en est les restrictions imposées au comportement économique humain par divers cultes religieux.

Afin d'éviter la coordination de nombreux facteurs externes qui influencent le succès et la possibilité même de prendre une décision particulière, dans le cadre des ordres économiques et sociaux, sont développés des schémas ou des algorithmes de comportement qui sont les plus efficaces dans des conditions données. Ces schémas et algorithmes, ou matrices de comportement individuel, ne sont rien d’autre que des institutions.

Le but de ce travail est de considérer les institutions économiques soviétiques et modernes internes et externes.

Définir la notion d'« institution » ;

Découvrez quelles institutions sont dites externes et lesquelles sont dites internes ;

Considérez les institutions économiques soviétiques ;

Considérez les institutions économiques modernes ;

Tirer des conclusions basées sur le matériel étudié.

Au cours de la recherche, les travaux d'auteurs nationaux et étrangers sur l'économie, l'économie institutionnelle, les publications encyclopédiques, ainsi que les données publiées sur Internet ont été utilisés.

1. Institutions externes et internes de l'économie.

Tout d’abord, il faut définir ce qu’est une institution, en particulier une institution économique. Institut est un ensemble de rôles et de statuts conçus pour satisfaire un besoin spécifique.

Des définitions des institutions peuvent également être trouvées dans des ouvrages de philosophie politique et de psychologie sociale. Par exemple, la catégorie d’institution est l’une des catégories centrales dans l’ouvrage de John Rawls « A Theory of Justice ». En théorie économique, le concept d’institution a été inclus pour la première fois dans l’analyse de Thorstein Veblen.

Les institutions sont une façon courante de penser les relations particulières entre la société et l'individu et les fonctions particulières qu'elles remplissent ; et le système de la vie sociale, qui est composé de la totalité de ceux qui agissent à un certain moment ou à tout moment du développement d'une société, peut, du point de vue psychologique, être caractérisé en termes généraux comme la position spirituelle dominante ou la position spirituelle dominante. idée répandue du mode de vie en société.

Les institutions sont des habitudes sociales dominantes et hautement standardisées.

Les institutions sont les règles, les mécanismes qui les font respecter et les normes de comportement qui structurent les interactions répétées entre les personnes.

On peut aussi dire que les institutions sont des règles formalisées et des normes informelles qui structurent les interactions entre les personnes au sein des systèmes économiques ().

Les institutions réglementent l'accès à l'utilisation légale des ressources rares et précieuses, et déterminent également les principes de cet accès. Ils déterminent quels sont tels ou tels intérêts et comment ils doivent être réalisés, en tenant compte du fait que la rareté même de ces ressources, qui rend leur accès difficile, constitue la base de rivalités, voire de conflits dans la lutte pour leur possession. Les institutions régulent (structurent et consolident en tant que pratiques socialement reconnues) une telle lutte entre divers intérêts. Ils définissent les règles du jeu, ainsi que les objectifs qui peuvent être atteints dans ce jeu, mais pas les mouvements que les joueurs doivent effectuer pendant le jeu, en restant dans l'espace institutionnellement défini des opportunités, des choix et des incitations. Les institutions déterminent les moyens par lesquels les conflits liés à la rareté des ressources peuvent être atténués et résolus.

Le fonctionnement des institutions est déterminé par le type de leur activité, les traditions culturelles et bien d'autres facteurs, parmi lesquels l'efficacité est loin d'être le paramètre déterminant. Les changements se produisent plus souvent parce que les valeurs qui déterminent leur existence changent, ou qu'ils deviennent eux-mêmes incompatibles avec d'autres valeurs et institutions, mais pas pour des raisons d'efficacité.

Dans la littérature économique, on distingue deux types d’institutions :

Externe - établir des règles de base dans le système économique qui déterminent en fin de compte son caractère (par exemple, l'institution de la propriété) ;

Interne – qui rendent possibles les transactions entre entités, réduisent le degré d'incertitude et de risque et réduisent les coûts de transaction (entreprises, types de contrats, moyens de paiement et de crédit, moyens de stockage).

Par conséquent, l’étude des institutions, ainsi que d’autres phénomènes économiques complexes, doit commencer par leur classification. Examinons de plus près la typologie des institutions en fonction de leur rôle fonctionnel dans l'économie. Cette classification comprend deux types d'établissements :

Système (ou externe)

Organisation locale (interne).

Les institutions systémiques sont celles qui déterminent le type d’ordre économique, c’est-à-dire le type de système économique dominant. Ces institutions établissent les règles de base de l'activité économique, elles comprennent donc non seulement des règles et normes purement économiques, mais également des règles politiques et éthiques, sans lesquelles le fonctionnement efficace de l'ensemble du système économique est impossible. Un exemple d'institutions systémiques sont les institutions qui précisent et protègent les droits de propriété, déterminent la procédure de prise et de modification des décisions économiques, les normes d'éthique économique, etc. ()

Les institutions organisationnelles locales sont celles qui structurent les interactions associées à la conclusion de transactions à la fois sur le marché libre et au sein des structures organisationnelles. Des institutions telles que, par exemple, les bourses de valeurs et de matières premières, les banques, les entreprises, non seulement rendent possibles les transactions entre diverses entités économiques, mais réduisent également le degré d'incertitude et de risque et contribuent à réduire les coûts de transaction. Le fonctionnement de ces institutions est associé aux activités des organisations concernées, ce qui crée une dichotomie.

La division des institutions en systémiques et organisationnelles locales permet d'approfondir l'analyse des équilibres institutionnels. Les « marchés » institutionnels des deux types d’institutions ci-dessus sont formés et fonctionnent séparément. Cela ne signifie pas que la formation d’institutions systémiques n’influence pas le fonctionnement et la sélection des institutions organisationnelles locales et vice versa. Leur interaction peut être comparée par analogie aux biens d'ordres supérieurs et inférieurs chez K. Menger. Par conséquent, les institutions systémiques sont des biens d’un ordre supérieur, et les institutions organisationnelles locales sont d’un ordre inférieur.

Il semble très important, surtout dans une économie en transition, de faire la distinction entre les institutions externes, conditions préalables fondamentales à une économie de marché, et les institutions internes créées par les entreprises au cours de leur développement. Les institutions externes forment un ensemble de normes et de règles fondamentales sur la base desquelles la mise en œuvre d'une économie de marché est possible. Il s'agit d'institutions qui garantissent et protègent les droits de propriété, garantissent la responsabilité, la liberté et l'exécution obligatoire des contrats, constituent la base d'une économie de marché, tout en étant en même temps des éléments dérivés d'un ordre général juridique, démocratique et libre.

Dans ce cadre donné, de nombreuses institutions de marché direct (internes) surgissent qui rendent possibles les connexions et les transactions entre les sujets, réduisent le degré d'incertitude et de risque, c'est-à-dire qu'elles représentent des formes d'adaptation économique aux institutions externes. Leur formation s'est déroulée de bas en haut et s'est poursuivie pendant longtemps, étant mise à l'épreuve pour sa force, son efficacité et son respect des intérêts des entités économiques. Le fonctionnement des institutions internes s'effectue constamment sous un double contrôle : juridique - de l'État - et économique - du marché.()

Toutes ces institutions sont unies par des caractéristiques communes :

1) ils sont caractéristiques du système de division du travail ;

2) ils fonctionnent sur la base du principe des relations contractuelles.

Ainsi, par institutions systémiques, nous entendons les institutions qui déterminent le type d’ordre économique. Un exemple d'institutions systémiques sont les institutions qui déterminent la procédure de prise et de modification des décisions économiques, les normes d'éthique économique, etc.

Les institutions organisationnelles locales sont des institutions qui structurent les interactions associées à la conclusion de transactions à la fois sur le marché libre et au sein des structures organisationnelles. Cette catégorie comprend des institutions telles que, par exemple, les bourses de matières premières, les institutions de crédit, financières, d'investissement et autres.

2. Instituts de l'économie soviétique.

On sait que le système économique soviétique manquait des mécanismes et des institutions qui constituent le principal sujet d'étude de la science économique occidentale : des marchés compétitifs (bien qu'imparfaits), des changes, de nombreux instruments financiers, etc. théorie économique, et ils l’ont fait malgré la pression idéologique. Considérons plusieurs institutions spécifiques de l'économie soviétique et les problèmes qui leur sont associés.

Ces institutions ont fixé le cadre de l’économie soviétique et le pays en ressentira les conséquences pendant encore 20 à 25 ans. Jusqu'à 80 % des actifs fixes utilisés par les entreprises actuelles ont été créés sous le régime soviétique. Au cours de la même période, ce chiffre est passé à 70 % des travailleurs qui travaillent actuellement et à 50 % des travailleurs qui travailleront dans 10 ans. Leur culture économique, juridique et technologique s’est formée dans les conditions d’une économie de type soviétique. Considérons donc des institutions telles que : le parti, le Comité national de planification et

entreprise.

Dans la littérature, le peuple soviétique, les membres du PCUS et le Politburo étaient positionnés comme propriétaires de l’économie de type soviétique. Ce n’est probablement pas le cas. Il suffit de rappeler comment se sont déroulées les élections aux organes du parti pour abandonner l’idée selon laquelle le peuple soviétique en était propriétaire. La structure politique qui existait en URSS n'ouvrait la voie au sommet de la pyramide bureaucratique qu'aux personnes membres du parti. C'était une option proposée par 17 millions de membres du parti. Le Politburo pourrait comprendre 17 personnes, soit une personne sur un million. Mais au moins, ils n’ont pas choisi parmi les non-membres du parti ; seuls les membres du parti avaient la possibilité de participer. D'un autre côté, il est impossible de tout réduire au Politburo, car les membres du Politburo pourraient être réélus s'ils perdaient le soutien des secrétaires des comités régionaux, des membres du Comité central, ou s'ils ne remplissaient manifestement pas les tâches assignées à eux, etc. Ainsi, il s’agissait d’un système totalitaire autonome, et comme il était auto-sélectionné, l’intérêt était toujours concentré au sommet. Il existe de nombreux travaux sérieux sur ce sujet. Svetozar Pejović, le principal institutionnaliste qui a écrit sur l’économie soviétique dans les années 1970 et 1980, considère le Politburo comme le propriétaire suprême car ses membres assument une certaine responsabilité dans leurs décisions. Cependant, le fait que le Politburo était l’autorité décisionnelle finale ne signifie pas que ses membres en étaient les véritables propriétaires.

Les membres du Politburo n'existaient pas en tant que véritables propriétaires - ils étaient très limités dans leurs décisions et ne pouvaient aller au-delà de normes de consommation assez strictes. Les possibilités limitées de satisfaire leurs intérêts personnels et leur consommation matérielle pour eux-mêmes et leurs familles, dont disposaient les membres du Politburo, démontrent clairement qu'ils n'en étaient pas propriétaires. Ils étaient les plus hauts dirigeants, et ils étaient aussi pressés que les bureaucrates du parti qui leur étaient subordonnés, sinon plus. Le propriétaire est libre par rapport au sujet de sa propriété, et les membres du Politburo étaient aussi libres que possible. La responsabilité collective est une description très précise du système qui existait dans notre pays.

L’hypothèse a été largement discutée (et elle est la plus proche de la vérité) selon laquelle la nomenklatura était la propriété collective en URSS. Ce point de vue était partagé par exemple par M. Voslensky et M. Djilas. La nomenklatura comprenait tous les dirigeants inclus dans les systèmes de subordination administrative et partisane (soit environ 1 million de personnes). Les organisations du parti ont présenté et approuvé leurs candidatures. Tous les mouvements de personnel étaient effectués à partir du département correspondant ou du Comité central, ou des comités régionaux ou des comités de district du PCUS. En contrôlant les nominations du personnel, le parti contrôlait ainsi la reconstitution même de la « nouvelle classe ».

L'économie de style soviétique est souvent comparée au mode de production « asiatique », qui se caractérisait également par une pyramide de fonctionnaires (même s'il y avait un tsar au sommet, mais dans de nombreux États, il devint après un certain temps une victime rituelle).

On peut supposer que le système soviétique est un système unique dans lequel il n'y avait pas de propriétaire suprême ayant le libre choix en ce qui concerne les objets de propriété publique.

Il existe une position fondamentale, du point de vue de la théorie économique : un propriétaire privé totalement inconditionnel est toujours et partout nécessaire ; Si les intérêts du propriétaire privé ne sont pas protégés, le système sera économiquement inefficace en cas de répartition des biens.

Les classiques du marxisme croyaient que les relations marchandes dans la société sont néfastes car elles stimulent l'égoïsme et les considéraient d'un point de vue purement technologique, estimant qu'il était possible de collecter toutes les ressources et toutes les informations au centre, de les calculer systématiquement et de les distribuer de manière optimale.

L’idée d’une « usine unique » dominait notre économie politique. Dans les années 1990 de grands mathématiciens qui ont travaillé à l'Institut central d'économie et de mathématiques (parmi lesquels, par exemple), ont créé la théorie du fonctionnement optimal de l'économie socialiste - SOFE - qui supposait la possibilité d'optimiser tous les flux au niveau de l'économie nationale, ce qui ils la considéraient comme une « usine unique ». Bien entendu, il ne s’agissait là que d’un modèle théorique ; il n’était pas applicable dans la pratique. En réalité, trois types de coûts de transaction empêchent la société de fonctionner comme une usine unique : les coûts de mesure ; les coûts d'acquisition et de transmission des informations ; frais d'agence. Mais néanmoins, la propriété publique, qui agit comme la propriété d'un État socialiste, devait trouver en elle-même des mécanismes de mise en œuvre, et la planification étatique est devenue un tel mécanisme.

Le Comité national de planification était le centre où toutes les informations sur les capacités de production de toutes les entreprises étaient collectées et où étaient établies des prévisions, c'est-à-dire que plusieurs stratégies d'allocation des ressources étaient calculées afin de satisfaire certains besoins. Ainsi, une expérience unique a été menée en URSS pendant 70 ans. En fait, cela a commencé à l’époque du communisme de guerre, bien que le Comité national de planification lui-même, en tant qu’institution qui collecte des informations et donne des ordres aux localités, soit apparu environ cinq ans plus tard, au début des années 1920. Cette expérience avait des limites car il n’existait pas de marché sur lequel les ressources étaient valorisées.

Tout ce que le Comité national de planification pouvait faire et faisait honnêtement, car de nombreux spécialistes brillants y travaillaient, était de collecter des informations et de planifier la distribution de ressources d'un montant de 2 000 articles. Au sein même du Comité national de planification, environ 2 000 employés responsables ont été impliqués dans ce projet. En outre, le Comité national de planification a confié des tâches à environ 50 ministères compétents, qui les ont détaillées. La gamme de produits contrôlés directement par les ministères s'élevait à 38 000 articles. 2000+38000=40000 produits en termes physiques, décrits selon un certain standard - c'est le maximum dont le système soviétique était capable à l'apogée de ses capacités d'information et de calcul. Le système de bilans matières pour plus de 2000 articles - un immense tableau montrant de manière dynamique quelle industrie quoi allait où - était une immense réussite de la science économique soviétique. L'héritier de cette école scientifique est l'Institut de prévision économique nationale. Cependant, malgré cet étonnant système de planification, il convient également de noter qu'il présente un côté négatif très important.

Avec 40 000 gammes de produits planifiées (transmises par 50 000 fonctionnaires), sa gamme de produits réelle dans les années 1970 était il n'y en avait en aucun cas 40 000, mais quelque part entre 1 et 1,5 million. Autrement dit, le Comité national de planification n'a capturé et regroupé que 4 % de la gamme réelle de produits, même si elle s'élevait à 1 million d'articles. Ce durcissement des évaluations, des équipes et des stratégies a conduit principalement à notre retard dans le système d'approbations technologiques des produits.

C'est la capacité informatique limitée qui explique la présence de 2 000 noms de produits au Comité national de planification et de 40 000 au total dans tout le pays.

Le système de planification avait donc ses défauts et ses risques. Le système de planification d’entreprise lui-même a souvent échoué. L'entreprise a reçu à la fois un plan de production et des fournisseurs, et les fournisseurs de l'entreprise étaient strictement déterminés ; il n'y avait pas d'alternative. Et si le fournisseur d’une entreprise donnée interrompait les livraisons, que se passerait-il alors ? C'est-à-dire que le système de planification naturelle, d'indication naturelle des plans de production et des fournisseurs pour chaque entreprise, était extrêmement fragile, ce qui conduisait constamment à une sorte de panne - à l'échec des plans.

L'entreprise était une partie distincte du domaine public. La création d'une entreprise distincte, contrairement à l'idée d'une «usine unique», constitue un grand pas vers la réalité, qui a été partiellement réalisée et l'entreprise a reçu des droits fondamentaux. On peut ainsi distinguer deux étapes dans l’existence des entreprises soviétiques. Au début, il s'agissait d'une entreprise de type stalinien, pour laquelle tous les indicateurs étaient strictement planifiés et qui n'avait pas du tout le droit de vendre ses fonds. Et puis cette entreprise de type Kossyguine, qui a pu constituer des fonds d'incitation matériels, a établi de manière indépendante un plan de main-d'œuvre, a fabriqué des produits au-dessus du plan et les a vendus sur le marché libre (les prix sont restés fixes, mais le fournisseur n'a pas été précisé). Mais en tout cas, une entreprise de type stalinien comme une entreprise de type Kossyguine représentent une certaine partie isolée de la propriété publique.

L'entreprise était dirigée par un directeur qui agissait comme principal agent du gouvernement. L'entreprise a reçu d'en haut :

1. Nomenclature, ou plutôt, gamme de produits.

2. Plan financier.

3. Fournisseurs et consommateurs avec des prix fixes pour les produits.

4. Ressources en capital.

L'entreprise était contrôlée selon trois axes :

Comité national de planification et ministère - selon la gamme de produits ; Le ministère des Finances, la Banque centrale, la banque industrielle - sur la mise en œuvre des ratios prévus, la rentabilité prévue ; structures des partis.

Ainsi, par rapport à une entreprise conventionnelle, l’entreprise soviétique présentait trois caractéristiques :

N'a pas payé les immobilisations, les recevant gratuitement ;

Travailleurs embauchés sur le marché du travail, mais le fonds salarial et les taux spécifiques étaient fixés :

Les fournisseurs, les consommateurs, les prix d'approvisionnement et les prix de vente étaient indiqués. A cette époque, en termes de potentiel d'innovation, nos entreprises n'étaient en rien inférieures aux entreprises occidentales. Souvent, ils ne disposaient pas des fonds nécessaires pour tirer parti de leur succès, mais la R&D et l’innovation initiale dans le processus de production actuel étaient très fortes. haut niveau. Comme déjà mentionné, les entreprises étrangères ont deux types de coûts : la transformation (ou production) et les transactions, tandis que les entreprises russes, en revanche, ont trois types de coûts : la transformation (ou production), les transactions et les coûts sociaux. Au bilan de nombreuses usines figurent également Jardin d'enfants, et des maisons, et une ligne de tramway traversant la ville jusqu'à l'usine, et bien plus encore.

3. Institutions de l'économie moderne.

D'un point de vue théorique, il peut être facilement démontré que la qualité de la « structure institutionnelle et juridique » ainsi que la définition des « droits de propriété » influencent le développement économique dans son ensemble. Par conséquent, les institutions déterminent les « règles du jeu économique » dans la société. Puisque l’investissement est nécessaire pour développement économique, et que l’investissement est facilité par le développement du crédit, la protection des intérêts des créanciers dans le cadre de la « structure institutionnelle » a un impact important sur le fonctionnement du marché financier intérieur et, par conséquent, sur les perspectives de croissance. Il est nécessaire de séparer les institutions externes et internes. Selon la définition, les institutions externes sont celles dont l'indépendance est sanctionnée par l'État, et l'indépendance des institutions internes est sanctionnée par la société().

La faiblesse des institutions externes réduit l'efficacité économique(quoique de différentes manières) des systèmes à la fois fédéraux et unitaires. Dans un système économique unitaire, la faiblesse des institutions peut conduire à des définitions floues des frontières entre les pouvoirs et activités publics et privés. En Russie, le principal problème du fédéralisme budgétaire est que les institutions externes sont faibles, tandis que les institutions « internes » ou socialement sanctionnées fonctionnent plus efficacement, même au sein du secteur public. La situation défavorable en Russie est due au phénomène selon lequel les structures verticales du secteur public constituent en réalité un système imposé de fédéralisme fiscal, caractérisé par une pression du centre en cas de désobéissance.

En Russie, la faiblesse institutionnelle du secteur public ne s'exprime pas seulement dans l'opacité du système fiscal et des mécanismes de répartition des pouvoirs entre différents niveaux autorités, mais aussi dans le fait que les autorités de niveau inférieur n'agissent souvent pas dans l'intérêt du centre et qu'il n'existe aucun mécanisme pour résoudre les conflits dans de tels cas. En fait, les problèmes économiques de la Russie sont liés à la mauvaise qualité des « structures institutionnelles et juridiques » proposées par le centre, en plus du problème de pression du centre. Les incitations opérant au sein de l’économie « informelle » reposent souvent sur de faibles impôts et, par conséquent, entraînent une baisse des coûts d’exploitation des affaires. Les incitations pour les autorités à agir sur la base de principes « non officiels » peuvent provenir d’un manque de mécanismes de prise de décision.

De plus, l'influence de « l'économie non officielle » sur la sphère budgétaire se manifeste des manières suivantes : premièrement, les transactions non officielles des différents niveaux de gouvernement du côté des dépenses budgétaires sont principalement causées par le non-paiement ou le retard dans le paiement des salaires et des paiements. pour les fournitures. Deuxièmement, du côté des recettes, le troc et les « substituts » lors du paiement des impôts, ainsi que les incitations fiscales régionales, ainsi que les arriérés d’impôts sont un symptôme de ce phénomène. Ces allégements fiscaux et allègements de dettes, répandus dans toute la Russie, peuvent être considérés comme des subventions indirectes aux entreprises non mentionnées dans le budget. Troisièmement, les gouvernements régionaux peuvent accepter des allègements fiscaux, même sur les impôts fédéraux, en raison à la fois de la pression du centre et d’un manque de transparence. L’une des caractéristiques les plus importantes de l’économie russe est que certains organismes gouvernementaux sont étroitement liés à ces transactions informelles et partiellement cachées qui ne sont pas reflétées dans le budget.()

Cependant, le fonctionnement du système budgétaire existant dépend en grande partie de la coordination et de l'harmonisation des activités des différents niveaux de gouvernement : en Russie, les problèmes de pression du centre se reflètent dans des situations budgétaires polaires différentes aux niveaux fédéral et régional. Il est significatif que le déficit budgétaire consolidé soit presque entièrement concentré au niveau fédéral, alors que les budgets des sujets fédéraux dans leur ensemble ont été équilibrés au fil du temps ().

Pour l’économie russe, le problème de « l’héritage soviétique » revêt une importance fondamentale. En effet, depuis lors, la base technologique du pays a subi des changements importants, mais plutôt pour le pire : les éléments perdus du système de production se sont avérés bien plus nombreux que ceux qui sont réapparus. Alors que les investissements dans l'industrie nationale diminuent régulièrement (l'ampleur des investissements à la fin des années 90 était environ cinq fois inférieure à celle du début de la décennie), nous ne pouvons évidemment parler que de tentatives visant à maintenir certains éléments de l'ancien système technologique, mais pas sur son renouvellement qualitatif. Les propriétés constitutives de l'économie soviétique sont bien connues : obsolescence morale et physique, incohérence structurelle du système de capacités de production avec les besoins modernes du pays, insolvabilité des systèmes de gestion.

Dans le même temps, l’environnement dans lequel évolue l’appareil de production décrépit a fondamentalement changé. Finie l’économie planifiée avec ses caractéristiques particulières, mais encore relativement système durable reproduction, le « rideau de fer », auparavant impénétrable pour les producteurs étrangers, a disparu. En un laps de temps historiquement court, l'industrie nationale s'est retrouvée dans un environnement de marché qui lui était étranger.

L'idée selon laquelle l'adaptation des sujets d'un système social complexe à une nouvelle réalité se produit de manière optimale n'a pas été prouvée théoriquement et, de plus, n'a pas été confirmée par la pratique. L'adaptation est en cours, mais ses formes peuvent prendre un caractère très bizarre. C'est précisément la situation que l'on observe dans l'industrie nationale, dont la base est encore constituée d'entreprises qui sont en retard de trente ans sur leurs concurrents occidentaux en termes d'équipement technique et de près de cinquante ans en termes de niveau de gestion. Il est clair que les produits fabriqués dans de telles conditions, à de rares exceptions près, ne sont absolument pas compétitifs par rapport aux analogues étrangers ni en qualité ni en prix.

Il semblerait que dans une économie de marché ouverte, de telles entreprises ne peuvent exister et sont contraintes soit de se transformer en sociétés de type occidental, soit de quitter le marché. La pratique russe ne réfute pas cette position, mais l’enrichit dans le sens où ce processus peut se prolonger dans le temps pendant une période indéfiniment longue.

Un tel scénario au début du processus appelé perestroïka était assez difficile à prévoir en détail, mais avec le recul, il s'explique facilement : la « masse critique » de production inefficace dans l'industrie nationale s'est avérée suffisante pour le nouveau développement économique russe. les institutions ne correspondent pas tellement à idées classiques sur le marché, combien ont « servi » les intérêts du producteur inefficace.

Une évolution similaire des événements est possible dans n’importe quel pays en transition économique, mais c’est en Russie qu’elle s’est manifestée le plus clairement. Cela est dû en grande partie, pour reprendre un terme populaire dans de nombreux secteurs de la société russe, à « l’exceptionnalisme » de la Russie. Exclusivité avant tout en termes de présence des plus riches ressources naturelles, dont l'exportation a permis pendant de nombreuses décennies d'atténuer considérablement les conséquences de nombreuses décisions économiques nationales mal comprises. C’est l’exportation de ressources à faible valeur ajoutée qui permet objectivement de mener des réformes avec une lenteur digne d’une meilleure utilisation. Au lieu de servir de tampon pour amortir le choc des transformations socio-économiques radicales lors de la formation d’un nouvel environnement institutionnel et technologique, les recettes d’exportation servent à maintenir (en fait, à préserver) des institutions sociales dépassées.

Le deuxième facteur qui ralentit la transition vers une économie de marché à part entière est la grandeur de la Russie, ou plus précisément, sa manifestation selon laquelle grand pays il est quasiment impossible de lui imposer de l’extérieur de nouvelles valeurs. Elle doit parvenir elle-même à ces valeurs, et cela se produit d'autant plus vite que les conditions d'existence internes et externes sont plus dures. L’absence de menaces extérieures sérieuses et la capacité de satisfaire une partie importante des besoins essentiels par les importations ne sont évidemment pas les motivations les plus fortes pour mettre en œuvre des changements fondamentaux et, sans aucun doute, douloureux pour la société russe dans son comportement économique.

La protection des intérêts d’un fabricant inefficace ne peut être considérée comme un phénomène clairement négatif. En Russie, où ces producteurs constituent juridiquement une « majorité qualifiée », la non-prise en compte de leurs intérêts conduirait inévitablement à une explosion sociale dont les conséquences seraient évidemment tragiques. Le problème n’est donc pas que ces intérêts sont protégés, mais que la protection de ces intérêts elle-même a depuis longtemps acquis un caractère autosuffisant. Autosuffisant dans le sens où les institutions économiques russes sont en réalité (malgré les objectifs « corrects » régulièrement répétés comme un sortilège) axées sur la reproduction d’un producteur inefficace.

Généralement, les producteurs efficaces et inefficaces ne s’entendent pas bien. Le premier supplante rapidement le second, mais dans les conditions russes, et c'est leur principale spécificité, le désir de soutenir un producteur inefficace, bien que peu visible pour la société russe, a abouti à une lutte avec un producteur efficace.

Ainsi, les institutions économiques russes remplissent en réalité une fonction de protection contre l’émergence d’un producteur efficace. Dans le domaine financier et économique, cela se traduit par le fait que, sous couvert de perception d'impôts, toutes les ressources financières qu'il ne peut cacher à l'inspection des impôts sont si possible retirées à un producteur efficace ; au sens juridique, que toute activité est réglementée si strictement qu'il n'est plus nécessaire de parler d'une quelconque liberté d'activité entrepreneuriale ; au sens socio-politique, c’est que sans fusion avec la bureaucratie à tous les niveaux, aucune entreprise sérieuse ne peut même être lancée.

Si l’atteinte aux intérêts d’un producteur efficace se limitait à une activité excessive dans le domaine fiscal, cela pourrait encore s’expliquer par le désir commun de nombreuses sociétés de tuer la poule aux œufs d’or pour tout avoir d’un coup, et alors seulement, soyez surpris de découvrir que les œufs d'or sont dans la poule elle-même, non, qu'ils n'apparaissent que dans la mesure où ils sont le produit de son activité vitale. Cependant, comme nous l’avons déjà souligné, la fonction principale des institutions économiques russes n’est pas seulement de soutenir un producteur inefficace, mais aussi de créer les conditions nécessaires à sa reproduction durable. En outre, les quelques industries efficaces qui existent encore dans un environnement qui leur est hostile ne peuvent toujours pas soutenir le reste de la Russie. C’est pourquoi le système qui empêche l’émergence d’un producteur efficace est beaucoup plus développé et ne se limite pas à des instruments purement fiscaux.

Le désir de reproduction durable d’un système manifestement non viable, qui (et peu en doutent) s’éteindra de toute façon avec le temps, ne peut pas s’expliquer par une ou même plusieurs raisons. Arrêtons-nous seulement sur quelques-uns, sans lesquels il est impossible de comprendre ce phénomène.

Une économie de marché présuppose un modèle de comportement fondamentalement différent de celui qui a été développé et inculqué aux citoyens russes (et pas seulement à eux) au cours des années du système administratif-commandant. La pensée de marché, qui implique de s'appuyer avant tout sur ses propres atouts, une responsabilité personnelle quant aux conséquences des décisions prises, accompagnée d'un niveau de rémunération approprié (avec un signe plus ou moins selon la « qualité » décision prise), est mal perçu par les personnes élevées avec des idées qui, à certains égards, ressemblent même à celles du marché, mais avec le signe opposé.()

On sait que la proportion de personnes capables de s'engager efficacement dans une activité entrepreneuriale est à peu près la même dans différentes sociétés et dépasse rarement 5 %. En ce sens, la société russe ne diffère des autres que par le fait que, dans notre pays, seule une petite partie des 95 % restants perçoivent le marché comme une forme de vie naturelle. Les raisons de cette situation peuvent être énumérées par dizaines, mais, plus important encore, elles conduisent toutes à une seule conséquence : la majorité des citoyens russes ont peur du marché et n'y voient pas leur place.()

Il serait étrange que l'État, représentant les intérêts de la majorité conservatrice de la population, soutienne la création d'un mode de vie dans lequel cette majorité voit une menace pour sa propre existence. D’où le conflit à long terme entre l’État et les entreprises. Un conflit dans lequel le vainqueur est connu depuis longtemps, puisque les entreprises savent ce qu'elles veulent et que l'État ne se bat pas seulement (en Dernièrement de plus en plus) n'est pas tant contre les entreprises que comme déchiré par des contradictions internes alors qu'une partie croissante de la population accepte les valeurs du marché. En fait, c'est la tragédie la Russie moderne: lorsqu'on essaie d'arrêter l'avancée du marché, une instabilité est créée dans la société (en partie inconsciemment et dans une large mesure consciemment), ce qui, mieux que toute interdiction formelle, limite l'investissement dans l'économie nationale. Et s’il n’y a pas d’investissement, il n’y a pas de nouveaux emplois. Qui, dans ces conditions, « votera » pour un marché à part entière, qui mettra inévitablement en évidence un énorme chômage caché, mais qui, semble-t-il, ne créera pas de nouveaux emplois.

L’économie russe n’est plus planifiée, mais elle n’est plus une économie de marché. Elle est vraiment en transition. De plus, le rythme de sa transformation dépend de la vitesse d’évolution des institutions économiques. Le système institutionnel actuel permet déjà aux structures d'entreprises individuelles non seulement d'exister, mais aussi dans une certaine mesure de se développer, mais il est encore loin de créer les conditions nécessaires au développement de la société dans son ensemble selon les principes du marché. En effet, dans la mesure où une entreprise est fermée à l’État, elle est également fermée aux investisseurs extérieurs. Cas développement réussi au détriment de leurs propres ressources financières sont bien connus, mais les économies fortes sont créées non seulement et non pas tant par des entrepreneurs individuels prospères, mais par l'effet synergique de leur interaction dans le cadre d'un environnement institutionnel qui stimule le développement. En empêchant l’afflux de capitaux vers les zones de croissance, les institutions économiques russes fixent une « barre » qui limite le rythme du développement. économie nationale, ne permettent pas au capital d'entrer dans des domaines d'activité vraiment prometteurs. En fait, limités uniquement par leurs propres ressources financières, les entrepreneurs russes ne peuvent pas augmenter rapidement leur production pour conquérir de nouveaux marchés qui émergent constamment, mais ne restent pas longtemps inoccupés. De plus, ils ne peuvent pas évincer leurs concurrents étrangers qui ont accès à des ressources financières suffisantes pour mettre en œuvre presque n'importe quel programme de développement.

Il est évident que les institutions économiques existantes ne correspondent pas aux intérêts nationaux. Cependant, le problème est que la société russe a besoin de temps pour comprendre qu’être dans un état où « je ne vais pas m’asseoir dans une charrette ni marcher à pied » est non seulement inefficace, mais aussi tout simplement dangereux.

L'avenir de l'économie russe en degré décisif déterminé par le rythme et la nature de la transformation des institutions économiques russes, principalement au niveau fédéral. Cela ne signifie pas du tout que les programmes régionaux de stabilisation et, à l’avenir, de croissance économique locale, soient improductifs. En effet, la politique fédérale, à un degré ou à un autre, est le reflet de processus qui se déroulent précisément au niveau régional. L'utilisation du potentiel limité, mais néanmoins considérable, dont disposent les autorités régionales contribuera à créer les conditions préalables au lancement du processus d'investissement au niveau panrusse. Seule une gestion locale hautement professionnelle et l’émergence de nouveaux dirigeants capables d’organiser efficacement le processus de reproduction peuvent créer une ressource significative pour le démarrage de la reprise économique. Dans le même temps, il faut être conscient que les différents programmes de développement régional, aussi approfondis soient-ils, ne peuvent en principe pas éliminer les risques systémiques dont les sources échappent à la responsabilité des régions.

La situation actuelle ne peut pas perdurer indéfiniment. La société russe, sinon de son plein gré, du moins sous la menace de sa pérennité en tant que société, sera contrainte de réformer ses institutions fondamentales et de nommer de nouveaux dirigeants.

Conclusion.

Ainsi, au cours de notre étude, nous avons découvert que les institutions sont des règles formalisées et des normes informelles qui structurent les interactions entre les personnes au sein des systèmes économiques. Systémiques, ou externes, sont des institutions qui déterminent le type d'ordre économique, c'est-à-dire le type dominant de système économique. Ces institutions établissent les règles de base de l'activité économique, elles comprennent donc non seulement des règles et normes purement économiques, mais également des règles politiques et éthiques, sans lesquelles le fonctionnement efficace de l'ensemble du système économique est impossible.

Les institutions organisationnelles locales sont des institutions qui structurent les interactions associées à la conclusion de transactions à la fois sur le marché libre et au sein des structures organisationnelles.

Nous avons examiné les principales institutions de l’économie soviétique et avons découvert que pour l’économie russe, le problème de « l’héritage soviétique » revêt une importance fondamentale. En effet, depuis lors, la base technologique du pays a subi des changements importants, mais plutôt pour le pire : les éléments perdus du système de production se sont avérés bien plus nombreux que ceux qui sont réapparus.

Aujourd'hui, les experts nationaux et étrangers, quelle que soit leur appartenance à une école économique particulière, voient raison principale La situation actuelle est que, malgré la présence dans l’économie russe de tous les attributs d’une économie de marché, leur direction institutionnelle est loin d’être achevée. Les institutions de marché fonctionnent dans un régime qui ne répond pas aux exigences modernes d’organisation de l’économie nationale. Par conséquent, le système économique russe peut être défini comme étant institutionnellement imparfait et nécessitant donc une réforme continue.

Littérature:

1. Alekseev, la politique du gouvernement russe est captive et génératrice d'un « piège institutionnel » // Transformation des institutions économiques dans la Russie post-soviétique. Moscou, MONF, 2000.

2. Transformations de Kokorev dans la Russie moderne : analyse de la dynamique des coûts de transaction // Questions of Economics. 1996. N ° 12

3. Institutions et croissance économique : une introduction historique. Théorie et histoire de l'économie et systèmes sociaux, - M., 1993

4. Changements institutionnels : cadre d'analyse.- M., 1995.

5. , Popov, l'économie et la situation économique de la Russie. Collection matériel statistique. – M., Finances et Statistiques, 2001.

6. Russie : intégration dans l'économie mondiale : manuel. /Éd. - M., Finances et Statistiques, 2002.

7. Économie moderne/ sous. éd. M., 1998 C 152

8. Théorie de Borisov : Manuel. - M. : Youriste, 2002.

9. Économie de la Russie : manuel. allocation. – M. : Youriste, 2002.

10. Théorie économique. Tâches, diagrammes logiques, matériel pédagogique/ Éd. , . - Saint-Pétersbourg : Pierre. 2001.

Institutions et croissance économique : une introduction historique. Théorie et histoire des systèmes économiques et sociaux, - M., 1993

Théorie de Borisov : manuel. - M. : Youriste, 2002. P.69

Économie de la Russie : manuel. allocation. – M. : Youriste, 2002. P. 201

Transformations de Kokorev dans la Russie moderne : analyse de la dynamique des coûts de transaction // Questions of Economics. 1996. N° 12 art. 61

Alekseev, la politique du gouvernement russe est captive et génératrice d'un « piège institutionnel » // Transformation des institutions économiques dans la Russie post-soviétique. Moscou, 2000. Syu 58 ans

Changements institutionnels : cadre d'analyse.- M., 1995. P.8

Économie de la Russie : manuel. allocation. – M. : Youriste, 2002. P. 49

Économie moderne / pod. éd. M., 1998 C 152

Alekseev, la politique du gouvernement russe est captive et génératrice d'un « piège institutionnel » // Transformation des institutions économiques dans la Russie post-soviétique. Moscou, 2000 p. 92

- 210,50 Ko1. aléa moral dans les transactions de marché :

En masquant les caractéristiques implicites du produit vendu

Disposition injuste des biens confiés

2. aléa moral dans les organisations. Entraîne une augmentation des coûts en raison des situations suivantes :

Nécessité d’une surveillance accrue

Étendre la part des bénéfices au salarié comme moyen de résoudre le problème de l’aléa moral.

Types d'aléa moral des managers.

1. consommation excessive au travail, c'est-à-dire qu'il consomme une grande quantité de biens

2. la différence d'objectifs conduit au fait que les investissements dans la production peuvent être réalisés au détriment des dividendes, c'est-à-dire aux dépens du propriétaire.

3. expansion des opérations au-delà des limites de l'optimalité, puisque le dirigeant des grandes entreprises est plus respectable.

4. résistance à la prise de contrôle.

La source de l’opportunisme des managers.

1. utilisation de la position afin d'obtenir des avantages aux frais du propriétaire.

2. préférences temporelles - il est préférable d'augmenter le volume des marchandises aujourd'hui au détriment de demain, et le propriétaire ferait le contraire.

3. augmentation de poste, de carrière, c'est-à-dire dans le but d'avancement de carrière, le manager agit contrairement au propriétaire.

6. Opportunisme. Le concept d'extorsion.

Le concept d'information imparfaite associé à une rationalité limitée nous conduit au concept d'opportunisme. Selon Williamson, le comportement opportuniste est la recherche d’un gain personnel par la tromperie. Il existe 3 types de comportements opportunistes :

Sélection adverse

Risque moral

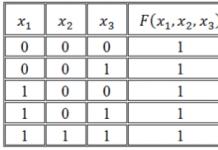

L'extorsion est un problème de hold-up. Apparaît au stade ex post. Le comportement de l'agent vise à forcer la contrepartie à reconsidérer (modifier) les termes du contrat si l'agent a un plus grand pouvoir de négociation. Par exemple, des investissements dans des actifs spécifiques. Leur efficacité est grande dans le cadre de cette transaction :

Valt est la valeur de l'actif en dehors de la transaction.

Vt est la valeur de l'actif dans la transaction.

S=1 – atout non spécifique

S)