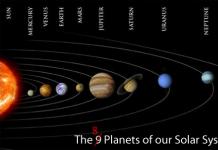

système solaire

L'objet central du système solaire est le Soleil, une étoile de la séquence principale de classe spectrale G2V, une naine jaune. L'écrasante majorité de la masse totale du système est concentrée dans le Soleil (environ 99,866%), il retient les planètes et autres corps appartenant au système Solaire grâce à sa gravité. Les quatre plus gros objets – les géantes gazeuses – représentent 99 % de la masse restante (Jupiter et Saturne représentant la majorité – environ 90 %).

Tailles comparatives des corps du système solaire

Les plus gros objets du système solaire, après le Soleil, sont les planètes

Le système solaire est composé de 8 planètes : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus Et Neptune(classés par ordre de distance au Soleil). Les orbites de toutes ces planètes se situent dans le même plan, appelé plan de l'écliptique.

La position relative des planètes du système solaire

Entre 1930 et 2006, on croyait qu'il y avait 9 planètes dans le système solaire : aux 8 répertoriées, une planète a également été ajoutée. Pluton. Mais en 2006, lors du congrès de l'Union astronomique internationale, la définition d'une planète a été adoptée. Selon cette définition, une planète est un corps céleste qui remplit simultanément trois conditions :

· tourne autour du Soleil sur une orbite elliptique (c'est-à-dire que les satellites des planètes ne sont pas des planètes)

· a une gravité suffisante pour donner une forme proche de la sphérique (c'est-à-dire que la plupart des astéroïdes ne sont pas des planètes qui, bien qu'elles tournent autour du Soleil, n'ont pas de forme sphérique)

· sont dominantes gravitationnelles sur son orbite (c'est-à-dire qu'en dehors d'une planète donnée, il n'y a pas de corps célestes comparables sur la même orbite).

Pluton, ainsi qu'un certain nombre d'astéroïdes (Cérès, Vesta, etc.) remplissent les deux premières conditions, mais ne remplissent pas la troisième. De tels objets sont classés comme planètes naines. En 2014, il y avait 5 planètes naines dans le système solaire : Cérès, Pluton, Haumea, Makemake et Eris ; peut-être qu'à l'avenir, ils incluront également Vesta, Sedna, Orcus et Quaoar. Tous les autres corps célestes du système solaire qui ne sont pas des étoiles, des planètes et des planètes naines sont appelés petits corps du système solaire (satellites planétaires, astéroïdes, planètes, objets de la ceinture de Kuiper et nuages d'Oort).

Les distances au sein du système solaire sont généralement mesurées en unités astronomiques(UN .e.). Une unité astronomique est la distance de la Terre au Soleil (ou, en langage précis, le demi-grand axe de l'orbite terrestre) égale à 149,6. million km (environ 150 millions de km).

Parlons brièvement des objets les plus importants du système solaire (nous étudierons chacun d'eux plus en détail l'année prochaine).

Mercure -la planète la plus proche du Soleil (0,4 UA du Soleil) et la planète avec la plus petite masse (0,055 masse terrestre). L'une des planètes les moins étudiées, car en raison de sa proximité avec le Soleil, Mercure est très difficile à observer depuis la Terre. Le relief de Mercure est similaire à celui de la Lune – avec un grand nombre de cratères d'impact. Les détails caractéristiques du relief de sa surface, en plus des cratères d'impact, sont de nombreux rebords en forme de lobe s'étendant sur des centaines de kilomètres. Les objets à la surface de Mercure portent généralement le nom de personnalités culturelles et artistiques.

Avec une forte probabilité, Mercure est toujours tournée vers le Soleil d'un côté, comme la Lune vers la Terre. Il existe une hypothèse selon laquelle Mercure était autrefois un satellite de Vénus, comme la Lune est proche de la Terre, mais a ensuite été arrachée par la force gravitationnelle du Soleil, mais il n'y a aucune confirmation de cela.

Vénus- la deuxième planète du système solaire la plus éloignée du Soleil. En taille et en gravité, elle n'est pas beaucoup plus petite que la Terre. Vénus est toujours recouverte d'une atmosphère dense à travers laquelle sa surface n'est pas visible. N'a pas de satellite. Un trait caractéristique de cette planète est une pression atmosphérique monstrueusement élevée (100 atmosphères terrestres) et une température de surface atteignant 400-500 degrés Celsius. Vénus est considérée comme le corps le plus chaud du système solaire, après le Soleil. Apparemment, une température aussi élevée ne s'explique pas tant par la proximité du Soleil que par l'effet de serre - l'atmosphère, constituée principalement de dioxyde de carbone, ne libère pas le rayonnement infrarouge (thermique) de la planète dans l'espace.

Dans le ciel terrestre, Vénus est le corps céleste le plus brillant (après le Soleil et la Lune). Sur la sphère céleste, elle ne peut s'éloigner du Soleil que de 48 degrés, donc le soir elle est toujours observée à l'ouest et le matin à l'est, c'est pourquoi Vénus est souvent appelée « l'étoile du matin ». .

Terre- notre planète, la seule à posséder une atmosphère d'oxygène, une hydrosphère, et jusqu'à présent la seule sur laquelle la vie a été découverte. La Terre a un grand satellite - Lune, situé à une distance de 380 000 km. autour de la Terre (27 diamètres terrestres), tournant autour de la Terre avec une période d'un mois. La Lune a une masse 81 fois inférieure à celle de la Terre (ce qui constitue la plus petite différence parmi tous les satellites des planètes du système solaire, c'est pourquoi le système Terre/Lune est parfois appelé planète double). La force de gravité à la surface de la Lune est 6 fois moindre que sur Terre. La Lune n'a pas d'atmosphère.

Mars- la quatrième planète du système solaire, située à une distance du Soleil de 1,52 a .e. et nettement plus petite que la Terre. La planète est recouverte d'une couche d'oxydes de fer, c'est pourquoi sa surface a une couleur rouge orangé distincte, visible même depuis la Terre. C'est à cause de cette couleur, rappelant celle du sang, que la planète a reçu son nom en l'honneur de l'ancien dieu romain de la guerre, Mars.

Il est intéressant de noter que la durée d'un jour sur Mars (la période de sa rotation autour de son axe) est presque égale à celle sur Terre et est de 23,5 heures. Comme la Terre, l'axe de rotation de Mars est incliné par rapport au plan de l'écliptique, il y a donc aussi un changement de saisons. Aux pôles de Mars se trouvent des « calottes polaires », constituées cependant non pas de glace d'eau, mais de dioxyde de carbone. Mars a une atmosphère faible, composée principalement de dioxyde de carbone, dont la pression est d'environ 1 % de celle de la Terre, ce qui est cependant suffisant pour de fortes tempêtes de poussière récurrentes périodiquement. La température à la surface de Mars peut varier de plus 20 degrés Celsius un jour d'été à l'équateur. Il existe de nombreuses preuves que Mars avait autrefois de l'eau (il y a des lits de rivières et des lacs asséchés) et, éventuellement, une atmosphère d'oxygène et de vie ( dont les preuves n'ont pas encore été reçues).

Mars a deux satellites - Phobos et Deimos (ces noms traduits du grec signifient « Peur » et « Horreur »).

Ces quatre planètes – Mercure, Vénus, Terre et Mars – sont collectivement appelées « planètes terrestres" Elles se distinguent des planètes géantes qui les suivent, d'une part par leur taille relativement petite (la Terre est la plus grande d'entre elles), et d'autre part, par la présence d'une surface solide et d'un noyau solide de silicate de fer.

Tailles comparées des planètes telluriques et des planètes naines

Il existe une croyance commune selon laquelle Vénus, la Terre et Mars représentent trois étapes différentes développement de planètes de ce type. Vénus est un modèle de la Terre telle qu'elle était à ses premiers stades de développement, et Mars est un modèle de la Terre telle qu'elle pourrait un jour devenir dans des milliards d'années. Vénus et Mars représentent également, par rapport à la Terre, deux cas diamétralement opposés de formation du climat : sur Vénus, la principale contribution à la formation du climat est apportée par les flux atmosphériques, tandis que pour Mars, avec sa fine atmosphère, le faible rayonnement solaire joue le rôle principal. . Comparer ces trois planètes permettra, entre autres, de mieux connaître les lois de la formation du climat et de prédire le temps qu'il fera sur Terre.

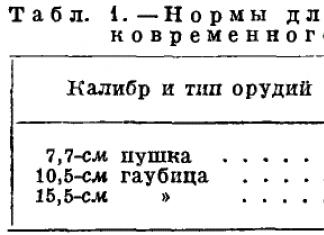

Après Mars vient Ceinture d'astéroïdes. Il est intéressant de rappeler l'histoire de sa découverte. En 1766, l'astronome et mathématicien allemand Johann Titius déclara qu'il avait découvert une tendance simple dans l'augmentation des rayons des orbites circumsolaires des planètes. Il a commencé par la séquence 0, 3, 6, 12, ..., dans laquelle chaque terme suivant est formé en doublant le précédent (en commençant par 3 ; c'est-à-dire 3 ∙ 2n, où n = 0, 1, 2, 3, ... ), puis a ajouté 4 à chaque membre de la séquence et a divisé les sommes résultantes par 10. Le résultat a été des prédictions très précises (voir tableau), qui ont été confirmées après la découverte d'Uranus en 1781 :

|

Planète |

2 n - 1 |

Rayon orbital (un .e.), calculé par la formule |

Rayon orbital réel |

|

|

Mercure |

0,39 |

|||

|

Vénus |

0,72 |

|||

|

Terre |

1,00 |

|||

|

Mars |

1,52 |

|||

|

Jupiter |

5,20 |

|||

|

Saturne |

10,0 |

9,54 |

||

|

Uranus |

19,6 |

19,22 |

En conséquence, il s'est avéré qu'entre Mars et Jupiter, il devrait y avoir une planète jusqu'alors inconnue tournant autour du Soleil sur une orbite d'un rayon de 2,8 a. .e. En 1800, un groupe de 24 astronomes fut même créé, effectuant des observations quotidiennes 24 heures sur 24 sur plusieurs des télescopes les plus puissants de cette époque. Mais la première petite planète en orbite entre Mars et Jupiter n'a pas été découverte par eux, mais par l'astronome italien Giuseppe Piazzi (1746-1826), et cela ne s'est pas produit un jour, mais la veille du Nouvel An, le 1er janvier 1801, et cette découverte a marqué le début du X IXe siècle. Le cadeau du Nouvel An a été éloigné du Soleil à une distance de 2,77 UA. e. Cependant, quelques années seulement après la découverte de Piazzi, plusieurs autres petites planètes furent découvertes, appelées astéroïdes, et il y en a aujourd'hui plusieurs milliers.

Quant au règne de Titius (ou, comme on l'appelle aussi, « Règle de Titius-Bode"), puis cela a été confirmé par la suite pour les satellites de Saturne, Jupiter et Uranus, mais... non confirmé pour les planètes découvertes ultérieurement - Neptune, Pluton, Eris, etc. Ce n'est pas confirmé pour exoplanètes(planètes en orbite autour d’autres étoiles). Sa signification physique reste floue. Une explication plausible de la règle est la suivante. Déjà au stade de la formation du système solaire, à la suite des perturbations gravitationnelles provoquées par les protoplanètes et de leur résonance avec le Soleil (dans ce cas, des forces de marée apparaissent et l'énergie de rotation est dépensée pour l'accélération ou plutôt la décélération des marées), un Une structure régulière s'est formée à partir de régions alternées dans lesquelles elles pourraient ou non exister des orbites stables selon les règles des résonances orbitales (c'est-à-dire le rapport des rayons orbitaux des planètes voisines égal à 1/2, 3/2, 5/2, 3/7, etc.). Cependant, certains astrophysiciens pensent que cette règle n’est qu’une coïncidence.

La ceinture d'astéroïdes est suivie de 4 planètes, appelées planètes géantes: Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Jupiter a une masse 318 fois supérieure à celle de la Terre et 2,5 fois plus massive que toutes les autres planètes réunies. Il est constitué principalement d'hydrogène et d'hélium. La température interne élevée de Jupiter provoque de nombreuses structures vortex semi-permanentes dans son atmosphère, telles que des bandes nuageuses et la Grande Tache Rouge.

Fin 2014, Jupiter comptait 67 lunes. Les quatre plus grands - Ganymède, Callisto, Io et Europe - ont été découverts par Galilée en 1610 et sont donc appelés Galiléen satellites. Le plus proche d'entre eux de Jupiter est Et à propos– possède l’activité volcanique la plus puissante de tous les corps du système solaire. Le plus éloigné - L'Europe - au contraire, il est recouvert d'une couche de glace de plusieurs kilomètres, sous laquelle se trouve peut-être un océan d'eau liquide. Ganymède et Callisto occupent un état intermédiaire entre eux. Ganymède, la plus grande lune du système solaire, est plus grande que Mercure. Avec l'aide de télescopes au sol, au cours des 350 années suivantes, 10 autres satellites de Jupiter ont été découverts. Ainsi, depuis le milieu du XXe siècle, on a longtemps cru que Jupiter n'avait que 14 satellites. Les 53 satellites restants ont été découverts grâce à des stations interplanétaires automatiques qui ont visité Jupiter.

Saturne- une planète proche de Jupiter et célèbre pour son système d'anneaux (qui constituent un grand nombre de petits satellites de la planète - une ceinture similaire à la ceinture d'astéroïdes autour du Soleil). Jupiter, Uranus et Neptune ont également des anneaux similaires, mais seuls les anneaux de Saturne sont visibles même avec un télescope ou des jumelles faibles.

Bien que le volume de Saturne soit 60 % de celui de Jupiter, sa masse (95 masses terrestres) est inférieure à un tiers de celle de Jupiter ; ainsi, Saturne est la planète la moins dense du système solaire (sa densité moyenne est inférieure à la densité de l'eau).

Fin 2014, Saturne comptait 62 satellites connus. Le plus grand d'entre eux est Titan, plus grand que Mercure. C'est le seul satellite de la planète qui possède une atmosphère (ainsi que des masses d'eau et de pluie, mais pas d'eau, mais d'hydrocarbures) ; et le seul satellite de la planète (sans compter la Lune) sur lequel un atterrissage en douceur a été effectué.

En étudiant les planètes autour d’autres étoiles, il s’est avéré que Jupiter et Saturne appartiennent à la classe de planètes appelées « Jupiters" Leur point commun est qu’il s’agit de boules de gaz d’une masse et d’un volume nettement supérieurs à ceux de la Terre, mais d’une faible densité moyenne. Ils n'ont pas de surface solide et sont constitués de gaz dont la densité augmente à mesure qu'on s'approche du centre de la planète ; peut-être que dans leurs profondeurs l'hydrogène est comprimé dans un état métallique.

Tailles comparées des planètes géantes avec les planètes telluriques et les planètes naines

Les deux planètes géantes suivantes - Uranus et Neptune - appartiennent à la classe des planètes appelées " Neptune" En taille, masse et densité, elles occupent une position intermédiaire entre les « Jupiters » et les planètes telluriques. La question reste de savoir s’ils ont une surface solide (très probablement constituée de glace d’eau) ou s’il s’agit de boules de gaz comme Jupiter et Saturne.

UranusAvec une masse 14 fois supérieure à celle de la Terre, c'est la plus légère des planètes extérieures. Ce qui la rend unique parmi les autres planètes, c'est qu'elle tourne « couchée sur le côté » : l'inclinaison de son axe de rotation par rapport au plan de l'écliptique est d'environ 98°. Si d’autres planètes peuvent être comparées à des toupies, alors Uranus ressemble davantage à une boule qui roule. Son noyau est beaucoup plus froid que celui des autres géantes gazeuses et rayonne très peu de chaleur dans l’espace. En 2014, Uranus compte 27 lunes connues ; les plus grands sont Titania, Oberon, Umbriel, Ariel et Miranda (du nom de personnages des œuvres de Shakespeare).

Tailles comparées de la Terre et des plus gros satellites des planètes

Neptune, bien que légèrement plus petite qu'Uranus, est plus massive (17 masses terrestres) et donc plus dense. Il émet plus de chaleur interne, mais pas autant que Jupiter ou Saturne. Neptune possède 14 lunes connues. Les deux plus grands sont Triton Et Néréide, découvert à l’aide de télescopes au sol. Triton est géologiquement actif, avec des geysers d'azote liquide. Les lunes restantes ont été découvertes par la sonde spatiale Voyager 2, qui a survolé Neptune en 1989.

Pluton- une planète naine découverte en 1930 et jusqu'en 2006 était considérée comme une planète à part entière. L'orbite de Pluton diffère fortement des autres planètes, d'une part, en ce qu'elle ne se situe pas dans le plan de l'écliptique, mais est inclinée par rapport à celui-ci de 17 degrés, et, d'autre part, si les orbites des autres planètes sont proches du cercle, alors Pluton peut alternativement s'approcher Le soleil est à une distance de 29,6 a. e., étant plus proche de Neptune, il s'éloigne de 49,3 a. e.

Pluton a une atmosphère faible, qui tombe à sa surface sous forme de neige en hiver et enveloppe à nouveau la planète en été.

En 1978, un satellite fut découvert près de Pluton, appelé Charon. Le centre de masse du système Pluton-Charon se trouvant à l’extérieur de leurs surfaces, ils peuvent être considérés comme un système planétaire double. Quatre lunes plus petites – Nix, Hydra, Kerberos et Styx – orbitent autour de Pluton et Charon.

Avec Pluton, la situation qui s'est produite en 1801 avec Cérès, qui était d'abord considérée comme une planète distincte, mais qui s'est ensuite avérée n'être qu'un des objets de la ceinture d'astéroïdes, s'est répétée. De la même manière, Pluton s'est avéré n'être qu'un des objets de la « deuxième ceinture d'astéroïdes », appelée « Ceinture de Kuiper" Seulement dans le cas de Pluton, la période d'incertitude a duré plusieurs décennies, pendant lesquelles la question restait ouverte de savoir si la dixième planète du système solaire existait. Et seulement au tournant XX et XXI siècles, il s'est avéré qu'il existe de nombreuses « dixièmes planètes », et Pluton en fait partie.

Caricature "expulsion de Pluton de la liste des planètes"

Ceinture Kuiper s'étend entre 30 et 55 heures du matin. e. du soleil. Composé principalement de petits corps du système solaire, mais bon nombre de ses plus grands objets, tels que Quaoar, Varuna et Orcus, pourraient être reclassé en planètes naines après avoir clarifié leurs paramètres. On estime que plus de 100 000 objets de la ceinture de Kuiper ont un diamètre supérieur à 50 km, mais la masse totale de la ceinture ne représente qu'un dixième, voire un centième, de la masse de la Terre. De nombreux objets de la ceinture ont plusieurs satellites et la plupart des objets ont des orbites en dehors du plan de l'écliptique.

Outre Pluton, parmi les objets de la ceinture de Kuiper, le statut de planète naine est Hauméa(plus petit que Pluton, a une forme très allongée et une période de rotation autour de son axe d'environ 4 heures ; deux satellites et au moins huit autres trans-neptunien les objets font partie de la famille Haumea ; l'orbite a une grande inclinaison par rapport au plan de l'écliptique - 28°) ; Fairefaire(deuxième en luminosité apparente dans la ceinture de Kuiper après Pluton ; a un diamètre de 50 à 75 % du diamètre de Pluton, l'orbite est inclinée de 29°) et Éris(le rayon de l'orbite est en moyenne de 68 UA, le diamètre est d'environ 2400 km, soit 5 % plus grand que celui de Pluton, et c'est sa découverte qui a donné lieu à une controverse sur ce qu'il faut exactement appeler une planète). Eris a un satellite - Dysnomie. Comme Pluton, son orbite est extrêmement allongée, avec un périhélie de 38,2 UA. e. (distance approximative de Pluton au Soleil) et aphélie 97,6 a. e.; et l'orbite est fortement (44,177°) inclinée par rapport au plan de l'écliptique.

Tailles comparatives des objets de la ceinture de Kuiper

Spécifique trans-neptunien l'objet est Sédna, qui a une orbite très allongée - d'environ 76 UA. e. au périhélie jusqu'à 975 av. C'est-à-dire à l'aphélie et avec une période orbitale de plus de 12 mille ans.

Une autre classe de petits corps du système solaire est comètes, constitué principalement de substances volatiles (glaces). Leurs orbites sont très excentriques, avec généralement un périhélie dans les orbites des planètes intérieures et un aphélie bien au-delà de Pluton. Lorsqu’une comète entre dans le système solaire interne et s’approche du soleil, sa surface glacée commence à s’évaporer et à s’ioniser, créant un coma, un long nuage de gaz et de poussière souvent visible depuis la Terre à l’œil nu. La plus célèbre est la comète de Halley, qui revient vers le Soleil tous les 75 à 76 ans (la dernière fois remonte à 1986). La plupart des comètes ont une période de rotation de plusieurs milliers d'années.

La source des comètes est Nuage d'Oort. Il s'agit d'un nuage sphérique d'objets de glace (jusqu'à un billion). La distance estimée entre les limites extérieures du nuage d'Oort et le Soleil est de 50 000 UA. e. (environ 1 année-lumière) à 100 000 a. e. (1,87 années-lumière).

La question de savoir où se termine exactement le système solaire et où commence l’espace interstellaire est controversée. Deux facteurs sont considérés comme essentiels dans leur détermination : le vent solaire et la gravité solaire. La limite extérieure du vent solaire est héliopause, derrière lui, le vent solaire et la matière interstellaire se mélangent et se dissolvent mutuellement. L'héliopause est environ quatre fois plus loin que Pluton et est considérée comme le début du milieu interstellaire.

Questions et tâches :

1. lister les planètes du système solaire. Nommez les principales caractéristiques de chacun d’eux

2. quel est l'objet central du système solaire ?

3. Comment les distances à l’intérieur du système solaire sont-elles mesurées ? À quoi équivaut 1 unité astronomique ?

4. Quelle est la différence entre les planètes telluriques, les planètes géantes, les planètes naines et les petits corps du système solaire ?

5. En quoi les classes de planètes appelées « Terres », « Jupiters » et « Neptunes » diffèrent-elles les unes des autres ?

6. nommer les principaux objets de la ceinture d'astéroïdes et de la ceinture de Kuiper. Lesquelles d’entre elles sont classées comme planètes naines ?

7. Pourquoi Pluton a-t-elle cessé d'être considérée comme une planète en 2006 ?

8. Certains satellites de Jupiter et de Saturne sont plus grands que la planète Mercure. Pourquoi alors ces satellites ne sont-ils pas considérés comme des planètes ?

9. Où s’arrête le système solaire ?

Univers (espace)- c'est le monde entier qui nous entoure, illimité dans le temps et dans l'espace et infiniment varié dans les formes que prend la matière en mouvement éternel. L’immensité de l’Univers peut être partiellement imaginée par une nuit claire avec des milliards de points lumineux scintillants dans le ciel, représentant des mondes lointains. Des rayons lumineux à une vitesse de 300 000 km/s provenant des parties les plus éloignées de l’Univers atteignent la Terre en environ 10 milliards d’années.

Selon les scientifiques, l’Univers s’est formé à la suite du « Big Bang » il y a 17 milliards d’années.

Il se compose d'amas d'étoiles, de planètes, de poussière cosmique et d'autres corps cosmiques. Ces corps forment des systèmes : planètes avec satellites (par exemple, le système solaire), galaxies, métagalaxies (amas de galaxies).

Galaxie(grec tardif Galacticos- laiteux, laiteux, du grec gala- lait) est un vaste système stellaire composé de nombreuses étoiles, amas et associations d'étoiles, de nébuleuses de gaz et de poussières, ainsi que d'atomes et de particules individuels dispersés dans l'espace interstellaire.

Il existe de nombreuses galaxies de tailles et de formes différentes dans l’Univers.

Toutes les étoiles visibles depuis la Terre font partie de la Voie Lactée. Il tire son nom du fait que la plupart des étoiles peuvent être vues par nuit claire sous la forme de la Voie lactée - une bande blanchâtre et floue.

Au total, la Voie lactée contient environ 100 milliards d'étoiles.

Notre galaxie est en rotation constante. La vitesse de son déplacement dans l'Univers est de 1,5 million de km/h. Si vous regardez notre galaxie depuis son pôle nord, la rotation se produit dans le sens des aiguilles d’une montre. Le Soleil et les étoiles les plus proches effectuent une révolution autour du centre de la galaxie tous les 200 millions d’années. Cette période est considérée comme année galactique.

La galaxie d'Andromède, ou nébuleuse d'Andromède, est similaire en taille et en forme à la galaxie de la Voie lactée, située à une distance d'environ 2 millions d'années-lumière de notre galaxie. Année-lumière— la distance parcourue par la lumière en un an, approximativement égale à 10 13 km (la vitesse de la lumière est de 300 000 km/s).

Pour visualiser l'étude du mouvement et de la localisation des étoiles, des planètes et d'autres corps célestes, le concept de sphère céleste est utilisé.

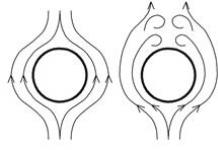

Riz. 1. Grandes lignes de la sphère céleste

Sphère céleste est une sphère imaginaire de rayon arbitrairement grand, au centre de laquelle se trouve l'observateur. Les étoiles, le Soleil, la Lune et les planètes sont projetés sur la sphère céleste.

Les lignes les plus importantes de la sphère céleste sont : le fil à plomb, le zénith, le nadir, l'équateur céleste, l'écliptique, le méridien céleste, etc. (Fig. 1).

Fil à plomb- une droite passant par le centre de la sphère céleste et coïncidant avec la direction du fil à plomb au point d'observation. Pour un observateur à la surface de la Terre, un fil à plomb passe par le centre de la Terre et le point d'observation.

Un fil à plomb coupe la surface de la sphère céleste en deux points - zénith, au-dessus de la tête de l'observateur, et nadire - point diamétralement opposé.

Le grand cercle de la sphère céleste, dont le plan est perpendiculaire au fil à plomb, est appelé horizon mathématique. Il divise la surface de la sphère céleste en deux moitiés : visible pour l'observateur, avec le sommet au zénith, et invisible, avec le sommet au nadir.

Le diamètre autour duquel tourne la sphère céleste est axe mondial. Il coupe la surface de la sphère céleste en deux points : pôle nord du monde Et pôle sud du monde. Le pôle nord est celui à partir duquel la sphère céleste tourne dans le sens des aiguilles d’une montre lorsqu’on la regarde de l’extérieur.

Le grand cercle de la sphère céleste, dont le plan est perpendiculaire à l'axe du monde, est appelé équateur céleste. Il divise la surface de la sphère céleste en deux hémisphères : nord, avec son sommet au pôle nord céleste, et du sud, avec son sommet au pôle sud céleste.

Le grand cercle de la sphère céleste, dont le plan passe par le fil à plomb et l'axe du monde, est le méridien céleste. Il divise la surface de la sphère céleste en deux hémisphères : est Et occidental.

La ligne d'intersection du plan du méridien céleste et du plan de l'horizon mathématique - ligne de midi.

Écliptique(du grec ekieipsis- éclipse) est un grand cercle de la sphère céleste le long duquel se produit le mouvement annuel visible du Soleil, ou plus précisément de son centre.

Le plan de l'écliptique est incliné par rapport au plan de l'équateur céleste d'un angle de 23°26"21".

Pour faciliter la mémorisation de l'emplacement des étoiles dans le ciel, les gens de l'Antiquité ont eu l'idée de combiner les plus brillantes d'entre elles en constellations.

Actuellement, 88 constellations sont connues, qui portent les noms de personnages mythiques (Hercule, Pégase, etc.), de signes du zodiaque (Taureau, Poissons, Cancer, etc.), d'objets (Balance, Lyre, etc.) (Fig. 2) .

Riz. 2. Constellations été-automne

Origine des galaxies. Le système solaire et ses planètes individuelles restent encore un mystère non résolu de la nature. Il existe plusieurs hypothèses. On pense actuellement que notre galaxie s’est formée à partir d’un nuage de gaz constitué d’hydrogène. Au stade initial de l’évolution des galaxies, les premières étoiles se sont formées à partir du milieu gaz-poussière interstellaire et il y a 4,6 milliards d’années, le système solaire s’est formé.

Composition du système solaire

L'ensemble des corps célestes se déplaçant autour du Soleil pour former un corps central Système solaire. Il est situé presque à la périphérie de la Voie lactée. Le système solaire est impliqué dans une rotation autour du centre de la galaxie. La vitesse de son déplacement est d'environ 220 km/s. Ce mouvement se produit en direction de la constellation du Cygne.

La composition du système solaire peut être représentée sous la forme d'un diagramme simplifié présenté sur la figure 1. 3.

Plus de 99,9 % de la masse de matière du système solaire provient du Soleil et seulement 0,1 % de tous ses autres éléments.

|

Hypothèse de I. Kant (1775) - P. Laplace (1796) |

Hypothèse de D. Jeans (début du XXe siècle) |

Hypothèse de l'académicien O.P. Schmidt (années 40 du XXe siècle) |

Hypothèse akalémique de V. G. Fesenkov (années 30 du XXe siècle) |

|

Les planètes se sont formées à partir de matière gazeuse et poussiéreuse (sous la forme d’une nébuleuse chaude). Le refroidissement s'accompagne d'une compression et d'une augmentation de la vitesse de rotation de certains axes. Des anneaux sont apparus à l'équateur de la nébuleuse. La substance des anneaux recueillie dans des corps chauds et progressivement refroidie |

Une étoile plus grande est passée devant le Soleil et sa gravité a extrait un flux de matière chaude (proéminence) du Soleil. Des condensations se sont formées, à partir desquelles des planètes se sont ensuite formées. |

Le nuage de gaz et de poussière tournant autour du Soleil aurait dû prendre une forme solide à la suite de la collision des particules et de leur mouvement. Les particules se combinent en condensations. L'attraction de particules plus petites par les condensations aurait dû contribuer à la croissance de la matière environnante. Les orbites des condensations auraient dû devenir presque circulaires et se situer presque dans le même plan. Les condensations étaient les embryons des planètes, absorbant presque toute la matière des espaces entre leurs orbites. |

Le Soleil lui-même est né du nuage en rotation et les planètes ont émergé des condensations secondaires dans ce nuage. De plus, le Soleil a considérablement diminué et s'est refroidi jusqu'à atteindre son état actuel. |

Riz. 3. Composition du système solaire

Soleil

Soleil- c'est une étoile, une boule chaude géante. Son diamètre est 109 fois le diamètre de la Terre, sa masse est 330 000 fois la masse de la Terre, mais sa densité moyenne est faible - seulement 1,4 fois la densité de l'eau. Le Soleil est situé à environ 26 000 années-lumière du centre de notre galaxie et tourne autour de celle-ci, effectuant une révolution en 225 à 250 millions d'années environ. La vitesse orbitale du Soleil est de 217 km/s, ce qui signifie qu'il parcourt une année-lumière toutes les 1 400 années terrestres.

Riz. 4. Composition chimique du Soleil

La pression exercée sur le Soleil est 200 milliards de fois supérieure à celle exercée à la surface de la Terre. La densité de la matière solaire et la pression augmentent rapidement en profondeur ; l'augmentation de la pression s'explique par le poids de toutes les couches sus-jacentes. La température à la surface du Soleil est de 6 000 K et à l'intérieur de 13 500 000 K. La durée de vie caractéristique d'une étoile comme le Soleil est de 10 milliards d'années.

Tableau 1. Informations générales sur le Soleil

La composition chimique du Soleil est à peu près la même que celle de la plupart des autres étoiles : environ 75 % est constituée d'hydrogène, 25 % d'hélium et moins de 1 % sont constitués de tous les autres éléments chimiques (carbone, oxygène, azote, etc.) (Fig. 4 ).

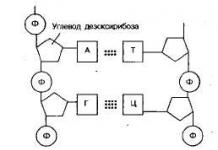

La partie centrale du Soleil d'un rayon d'environ 150 000 km est appelée la partie solaire. cœur. C'est une zone de réactions nucléaires. La densité de la substance est ici environ 150 fois supérieure à la densité de l'eau. La température dépasse 10 millions de K (sur l'échelle Kelvin, en degrés Celsius 1 °C = K - 273,1) (Fig. 5).

Au-dessus du noyau, à des distances d'environ 0,2 à 0,7 rayons solaires de son centre, se trouve zone de transfert d’énergie rayonnante. Le transfert d'énergie s'effectue ici par absorption et émission de photons par des couches individuelles de particules (voir Fig. 5).

Riz. 5. Structure du Soleil

Photon(du grec phos- lumière), particule élémentaire capable d’exister uniquement en se déplaçant à la vitesse de la lumière.

Plus près de la surface du Soleil, un mélange vortex du plasma se produit et l'énergie est transférée à la surface.

principalement par les mouvements de la substance elle-même. Cette méthode de transfert d'énergie est appelée convection, et la couche du Soleil où cela se produit est zone convective. L'épaisseur de cette couche est d'environ 200 000 km.

Au-dessus de la zone convective se trouve l'atmosphère solaire, qui fluctue constamment. Des ondes verticales et horizontales d'une longueur de plusieurs milliers de kilomètres s'y propagent. Les oscillations se produisent avec une période d'environ cinq minutes.

La couche interne de l'atmosphère du Soleil est appelée photosphère. Il est constitué de bulles légères. Ce granulés. Leurs tailles sont petites - 1 000 à 2 000 km et la distance qui les sépare est de 300 à 600 km. Environ un million de granules peuvent être observés simultanément sur le Soleil, chacun d'entre eux existant pendant plusieurs minutes. Les granules sont entourés d'espaces sombres. Si la substance monte dans les granules, elle tombe autour d'eux. Les granules créent un fond général sur lequel des formations à grande échelle telles que des facules, des taches solaires, des proéminences, etc. peuvent être observées.

Taches solaires- des zones sombres sur le Soleil dont la température est inférieure à celle de l'espace environnant.

Torches solaires appelés champs lumineux entourant les taches solaires.

Proéminences(de lat. protubéro- gonflement) - condensations denses d'une substance relativement froide (par rapport à la température environnante) qui s'élèvent et sont maintenues au-dessus de la surface du Soleil par un champ magnétique. L'apparition du champ magnétique solaire peut être causée par le fait que les différentes couches du Soleil tournent à des vitesses différentes : les parties internes tournent plus rapidement ; Le noyau tourne particulièrement rapidement.

Les protubérances, les taches solaires et les facules ne sont pas les seuls exemples d'activité solaire. Cela comprend également les orages magnétiques et les explosions, appelés clignote.

Au-dessus de la photosphère se trouve chromosphère- l'enveloppe extérieure du Soleil. L'origine du nom de cette partie de l'atmosphère solaire est associée à sa couleur rougeâtre. L'épaisseur de la chromosphère est de 10 à 15 000 km et la densité de matière est des centaines de milliers de fois inférieure à celle de la photosphère. La température dans la chromosphère augmente rapidement, atteignant des dizaines de milliers de degrés dans ses couches supérieures. Au bord de la chromosphère on observe spicules, représentant des colonnes allongées de gaz lumineux compacté. La température de ces jets est supérieure à la température de la photosphère. Les spicules s'élèvent d'abord de la chromosphère inférieure jusqu'à 5 000-10 000 km, puis retombent, où ils disparaissent. Tout cela se produit à une vitesse d'environ 20 000 m/s. Spi kula vit 5 à 10 minutes. Le nombre de spicules existant simultanément sur le Soleil est d'environ un million (Fig. 6).

Riz. 6. La structure des couches externes du Soleil

Entoure la chromosphère couronne solaire- couche externe de l'atmosphère du Soleil.

La quantité totale d'énergie émise par le Soleil est de 3,86. 1026 W, et seulement un deux milliardième de cette énergie est reçue par la Terre.

Le rayonnement solaire comprend corpusculaire Et un rayonnement électromagnétique.Rayonnement fondamental corpusculaire- il s'agit d'un flux de plasma constitué de protons et de neutrons, ou en d'autres termes - vent ensoleillé, qui atteint l’espace proche de la Terre et circule autour de toute la magnétosphère de la Terre. Un rayonnement électromagnétique- C'est l'énergie rayonnante du Soleil. Il atteint la surface de la Terre sous forme de rayonnement direct et diffus et assure le régime thermique de notre planète.

Au milieu du 19ème siècle. astronome suisse Rudolf Loup(1816-1893) (Fig. 7) ont calculé un indicateur quantitatif de l'activité solaire, connu dans le monde entier sous le nom de nombre de Wolf. Après avoir traité les observations de taches solaires accumulées au milieu du siècle dernier, Wolf a pu établir le cycle moyen d'activité solaire d'un an. En fait, les intervalles de temps entre les années de nombre de loups maximum ou minimum varient de 7 à 17 ans. Simultanément au cycle de 11 ans, un cycle d'activité solaire séculaire, ou plus précisément de 80 à 90 ans, se produit. Se superposant de manière non coordonnée, ils entraînent des changements notables dans les processus qui se déroulent dans l'enveloppe géographique de la Terre.

Le lien étroit entre de nombreux phénomènes terrestres et l'activité solaire a été souligné dès 1936 par A.L. Chizhevsky (1897-1964) (Fig. 8), qui écrivait que l'écrasante majorité des processus physiques et chimiques sur Terre sont le résultat de l'influence de forces cosmiques. Il fut également l'un des fondateurs de sciences telles que héliobiologie(du grec Hélios- soleil), étudiant l'influence du Soleil sur la matière vivante de l'enveloppe géographique de la Terre.

En fonction de l'activité solaire, des phénomènes physiques tels que : les orages magnétiques, la fréquence des aurores boréales, la quantité de rayonnement ultraviolet, l'intensité de l'activité orageuse, la température de l'air, la pression atmosphérique, les précipitations, le niveau des lacs, des rivières, des eaux souterraines, salinité et activité des mers, etc.

La vie des plantes et des animaux est associée à l'activité périodique du Soleil (il existe une corrélation entre la cyclicité solaire et la durée de la saison de croissance des plantes, la reproduction et la migration des oiseaux, des rongeurs, etc.), ainsi que celle des humains. (maladies).

Actuellement, les relations entre les processus solaires et terrestres continuent d'être étudiées à l'aide de satellites artificiels terrestres.

Planètes terrestres

Outre le Soleil, les planètes font partie du système solaire (Fig. 9).

En fonction de leur taille, de leurs caractéristiques géographiques et de leur composition chimique, les planètes sont divisées en deux groupes : planètes terrestres Et planètes géantes. Les planètes telluriques comprennent, et. Ils seront abordés dans cette sous-section.

Riz. 9. Planètes du système solaire

Terre- la troisième planète à partir du Soleil. Une sous-section distincte lui sera consacrée.

Résumons. La densité de la substance de la planète, et compte tenu de sa taille, sa masse, dépend de l’emplacement de la planète dans le système solaire. Comment

Plus une planète est proche du Soleil, plus sa densité moyenne de matière est élevée. Par exemple, pour Mercure, c'est 5,42 g/cm\ Vénus - 5,25, Terre - 5,25, Mars - 3,97 g/cm3.

Les caractéristiques générales des planètes telluriques (Mercure, Vénus, Terre, Mars) sont principalement : 1) des tailles relativement petites ; 2) des températures élevées à la surface et 3) une densité élevée de matière planétaire. Ces planètes tournent relativement lentement sur leur axe et possèdent peu ou pas de satellites. Dans la structure des planètes telluriques, il existe quatre coquilles principales : 1) un noyau dense ; 2) le manteau qui le recouvre ; 3) écorce; 4) coque gaz-eau légère (hors Mercure). Des traces d'activité tectonique ont été trouvées à la surface de ces planètes.

Planètes géantes

Faisons maintenant connaissance avec les planètes géantes, qui font également partie de notre système solaire. Ce , .

Les planètes géantes ont les caractéristiques générales suivantes : 1) grande taille et masse ; 2) tourner rapidement autour d’un axe ; 3) avoir des anneaux et de nombreux satellites ; 4) l'atmosphère est principalement constituée d'hydrogène et d'hélium ; 5) au centre ils ont un noyau chaud de métaux et de silicates.

Ils se distinguent également par : 1) de faibles températures de surface ; 2) faible densité de matière planétaire.

Bonjour chers lecteurs ! Dans cet article, nous parlerons de la structure du système solaire. Je crois qu'il est simplement nécessaire de savoir à quel endroit de l'Univers se trouve notre planète, ainsi que ce qu'il y a d'autre dans notre système solaire en plus des planètes...

La structure du système solaire.

système solaire est un système de corps cosmiques qui, en plus de l'astre central - le Soleil, comprend neuf grandes planètes, leurs satellites, de nombreuses petites planètes, comètes, poussières cosmiques et petits météoroïdes qui se déplacent dans la sphère de l'action gravitationnelle prédominante du Soleil.

Au milieu du XVIe siècle, la structure générale du système solaire fut découverte par l'astronome polonais Nicolas Copernic. Il a réfuté l'idée selon laquelle la Terre est le centre de l'Univers et a étayé l'idée du mouvement des planètes autour du Soleil. Ce modèle du système solaire est dit héliocentrique.

Au XVIIe siècle, Kepler découvrit la loi du mouvement planétaire et Newton formula la loi de l'attraction universelle. Mais ce n’est qu’après que Galilée a inventé le télescope en 1609 qu’il est devenu possible d’étudier les caractéristiques physiques du système solaire et des corps cosmiques.

Ainsi, Galilée, observant les taches solaires, a découvert pour la première fois la rotation du Soleil autour de son axe.

La planète Terre est l'un des neuf corps célestes (ou planètes) qui se déplacent autour du Soleil dans l'espace.

La majeure partie du système solaire est constituée de planètes, qui tournent autour du Soleil à des vitesses différentes dans la même direction et presque dans le même plan sur des orbites elliptiques et se trouvent à des distances différentes de celui-ci.

Les planètes sont situées dans l'ordre suivant à partir du Soleil : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Mais Pluton s'éloigne parfois du Soleil de plus de 7 milliards de km, mais en raison de l'énorme masse du Soleil, qui est près de 750 fois supérieure à la masse de toutes les autres planètes, elle reste dans sa sphère de gravité.

La plus grande des planètes- C'est Jupiter. Son diamètre est 11 fois celui de la Terre et mesure 142 800 km. La plus petite des planètes- Il s'agit de Pluton, dont le diamètre n'est que de 2 284 km.

Les planètes les plus proches du Soleil (Mercure, Vénus, Terre, Mars) sont très différentes des quatre suivantes. On les appelle planètes telluriques, puisque, comme la Terre, ils sont constitués de roches solides.

Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont appelées planètes de type jovien, ainsi que les planètes géantes, et contrairement à elles, elles sont principalement constituées d'hydrogène.

Il existe également d'autres différences entre les planètes joviennes et terrestres. Les « Jupiteriens » forment avec de nombreux satellites leur propre « système solaire ».

Il existe également d'autres différences entre les planètes joviennes et terrestres. Les « Jupiteriens » forment avec de nombreux satellites leur propre « système solaire ».

Saturne a au moins 22 lunes. Et seuls trois satellites, dont la Lune, possèdent des planètes telluriques. Et surtout, les planètes de type Jovien sont entourées d’anneaux.

Fragments de planètes.

Il existe un grand écart entre les orbites de Mars et de Jupiter où une autre planète pourrait s’insérer. Cet espace est en réalité rempli de nombreux petits corps célestes appelés astéroïdes ou planètes mineures.

Il existe un grand écart entre les orbites de Mars et de Jupiter où une autre planète pourrait s’insérer. Cet espace est en réalité rempli de nombreux petits corps célestes appelés astéroïdes ou planètes mineures.

Cérès est le nom du plus gros astéroïde, avec un diamètre d'environ 1 000 km.À ce jour, 2 500 astéroïdes ont été découverts, nettement plus petits que Cérès. Ce sont des blocs dont le diamètre ne dépasse pas plusieurs kilomètres.

La plupart des astéroïdes gravitent autour du Soleil dans la large « ceinture d’astéroïdes » située entre Mars et Jupiter. Les orbites de certains astéroïdes s’étendent bien au-delà de cette ceinture et s’approchent parfois assez près de la Terre.

Ces astéroïdes ne sont pas visibles à l’œil nu car leurs tailles sont trop petites et ils sont très éloignés de nous. Mais d’autres débris, comme les comètes, peuvent être visibles dans le ciel nocturne en raison de leur éclat.

Les comètes sont des corps célestes composés de glace, de particules solides et de poussière. La plupart du temps, la comète se déplace aux confins de notre système solaire et est invisible à l’œil humain, mais lorsqu’elle s’approche du Soleil, elle commence à briller.

Cela se produit sous l'influence de la chaleur solaire. La glace s'évapore partiellement et se transforme en gaz, libérant des particules de poussière. La comète devient visible parce que le nuage de gaz et de poussière reflète la lumière du soleil. Le nuage, sous la pression du vent solaire, se transforme en une longue queue flottante.

Il existe également des objets spatiaux qui peuvent être observés presque tous les soirs. Ils brûlent lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère terrestre, laissant une étroite traînée lumineuse dans le ciel : un météore. Ces corps sont appelés météoroïdes et leur taille n’est pas plus grande qu’un grain de sable.

Les météorites sont de grands corps météoroïdes qui atteignent la surface de la Terre. En raison de la collision d'énormes météorites avec la Terre dans un passé lointain, d'énormes cratères se sont formés à sa surface. Près d’un million de tonnes de poussière de météorite se déposent sur Terre chaque année.

Naissance du système solaire.

De grandes nébuleuses de gaz et de poussière, ou nuages, sont dispersées parmi les étoiles de notre galaxie. Dans le même nuage, il y a environ 4 600 millions d'années, Notre système solaire est né.Cette naissance s'est produite à la suite de l'effondrement (compression) de ce nuage sous l'influence de Je mange les forces de gravité.

De grandes nébuleuses de gaz et de poussière, ou nuages, sont dispersées parmi les étoiles de notre galaxie. Dans le même nuage, il y a environ 4 600 millions d'années, Notre système solaire est né.Cette naissance s'est produite à la suite de l'effondrement (compression) de ce nuage sous l'influence de Je mange les forces de gravité.

Puis ce nuage a commencé à tourner. Et au fil du temps, il s'est transformé en un disque rotatif, la majeure partie de la matière étant concentrée au centre. L'effondrement gravitationnel s'est poursuivi, le compactage central a constamment diminué et s'est réchauffé.

La réaction thermonucléaire a commencé à une température de plusieurs dizaines de millions de degrés, puis la condensation centrale de la matière a éclaté sous la forme d'une nouvelle étoile - le Soleil.

Les planètes se sont formées à partir de poussière et de gaz présents dans le disque. La collision des particules de poussière, ainsi que leur transformation en gros morceaux, se sont produites dans les zones internes chauffées. Ce processus est appelé accrétion.

L'attraction mutuelle et la collision de tous ces blocs ont conduit à la formation de planètes telluriques.

Ces planètes avaient un champ gravitationnel faible et étaient trop petites pour attirer les gaz légers (comme l'hélium et l'hydrogène) qui constituent le disque d'accrétion.

La naissance du système solaire était un phénomène courant : des systèmes similaires naissent constamment et partout dans l'Univers. Et peut-être que dans l’un de ces systèmes se trouve une planète semblable à la Terre, sur laquelle existe une vie intelligente…

Nous avons donc examiné la structure du système solaire et pouvons maintenant nous armer de connaissances pour son application ultérieure dans la pratique 😉

AVEC  soleil

soleil

LE SOLEIL, corps central du système solaire, une boule de plasma chaud, une étoile naine typique de classe spectrale G2. Parmi les étoiles, le Soleil occupe une position moyenne en taille et en luminosité, bien que dans le voisinage solaire, la plupart des étoiles soient plus petites en taille et en luminosité. La température de surface est d'environ 5800 K. Le Soleil tourne autour de son axe dans le même sens que la Terre (d'ouest en est), l'axe de rotation forme un angle de 82°45" avec le plan de l'orbite terrestre (écliptique). Une révolution par rapport à la Terre s'effectue en 27,275 jours (période de révolution synodique), par rapport aux étoiles fixes - en 25,38 jours (période de révolution sidérale). La période de rotation (synodique) varie de 27 jours à l'équateur à 32 jours. aux pôles. Composition chimique déterminée à partir de l'analyse du spectre solaire : hydrogène - environ 90 %, hélium - 10 %, autres éléments - moins de 0,1 % (en nombre d'atomes). Comme toutes les étoiles, c'est une boule de gaz chaud , et la source d'énergie est la fusion nucléaire qui se produit dans ses profondeurs. La Terre, située à une distance de 149,6 millions de km du Soleil, reçoit environ 2 .

10

17

Watts d’énergie solaire rayonnante. Le soleil est la principale source d'énergie pour tous les processus qui se produisent sur la planète. La biosphère entière et la vie n’existent que grâce à l’énergie solaire. De nombreux processus terrestres sont influencés par le rayonnement corpusculaire du Soleil.

Des mesures précises montrent que le diamètre du Soleil, 1 392 000 km, n'est pas une valeur constante. Il y a une quinzaine d'années, les astronomes ont découvert que le Soleil s'amincit et grossit de plusieurs kilomètres toutes les 2 heures 40 minutes, et cette période reste strictement constante. Avec une période de 2 heures 40 minutes, la luminosité du Soleil, c'est-à-dire l'énergie qu'il émet, change également d'une fraction de pour cent.

Des indications selon lesquelles le diamètre du Soleil connaît également des fluctuations très lentes et d'une ampleur significative ont été obtenues en analysant les résultats d'observations astronomiques il y a de nombreuses années. Des mesures précises de la durée des éclipses solaires, ainsi que du passage de Mercure et de Vénus à travers le disque solaire, ont montré qu'au XVIIe siècle, le diamètre du Soleil était d'environ 2 000 km supérieur à celui actuel, soit de 0,1 %. .

Structure du Soleil

|

Au sommet du noyau se trouve la ZONE DE RAYONNEMENT, où les photons à haute énergie générés lors de la fusion nucléaire entrent en collision avec des électrons et des ions, générant de la lumière et un rayonnement thermique répétés.

Sur le côté extérieur de la zone de rayonnement se trouve la ZONE CONVECTIVE (la couche externe de 150 à 200 000 km d'épaisseur, située directement sous la photosphère), dans laquelle les flux de gaz chauffés sont dirigés vers le haut, cèdent leur énergie aux couches superficielles et, s'écoulant vers le bas, sont réchauffés. Les flux convectifs conduisent au fait que la surface solaire a un aspect cellulaire (granulation de la photosphère), des taches solaires, des spicules, etc. L'intensité des processus plasmatiques sur le Soleil change périodiquement (période de 11 ans - activité solaire).

Contrairement à cette théorie selon laquelle notre Soleil est principalement constitué d'hydrogène, le 10 janvier 2002, l'hypothèse d'Oliver Manuel, professeur de chimie nucléaire à l'Université du Missouri-Rolland, a été discutée lors de la 199e conférence de l'American Astronomical Society, affirmant que la majeure partie de la masse du Soleil n'est pas de l'hydrogène, mais du fer. Dans l'article « L'origine du système solaire avec un soleil riche en fer », il affirme que la réaction de fusion de l'hydrogène qui produit une partie de la chaleur solaire se produit près de la surface du soleil. Mais l’essentiel de la chaleur provient du noyau du Soleil, constitué principalement de fer. La théorie de l'origine du système solaire à partir d'une explosion de supernova, après quoi le Soleil s'est formé à partir de son noyau effondré et des planètes à partir de matière jetées dans l'espace, décrite dans l'article, a été avancée en 1975 avec le Dr Dwarka Das Sabu. .

Radiation solaire

SPECTRE SOLAIRE - distribution de l'énergie du rayonnement électromagnétique du Soleil dans la gamme de longueurs d'onde allant de plusieurs fractions de nm (rayonnement gamma) aux ondes radio du mètre. Dans le domaine visible, le spectre solaire est proche du spectre d'un corps complètement noir à une température d'environ 5 800 K ; a un maximum d'énergie dans la région de 430 à 500 nm. Le spectre solaire est un spectre continu sur lequel se superposent plus de 20 000 raies d'absorption (raies de Fraunhofer) de divers éléments chimiques.

ÉMISSION RADIO - rayonnement électromagnétique du Soleil dans la gamme d'ondes millimétriques à métriques, se produisant dans la région allant de la chromosphère inférieure à la couronne solaire. Une distinction est faite entre les émissions radio thermiques du Soleil « calme » ; rayonnement des régions actives de l’atmosphère au-dessus des taches solaires ; rayonnement sporadique généralement associé aux éruptions solaires.

RAYONNEMENT UV - rayonnement électromagnétique à ondes courtes (400-10 nm), qui représente env. 9% de toute l’énergie du rayonnement solaire. Le rayonnement ultraviolet du Soleil ionise les gaz des couches supérieures de l'atmosphère terrestre, conduisant à la formation de l'ionosphère.

RAYONNEMENT SOLAIRE - rayonnement électromagnétique et corpusculaire du Soleil. Le rayonnement électromagnétique couvre la gamme de longueurs d'onde allant du rayonnement gamma aux ondes radio, son énergie maximale se situe dans la partie visible du spectre. La composante corpusculaire du rayonnement solaire est principalement constituée de protons et d'électrons (voir Vent solaire).

MAGNÉTISME SOLAIRE - champs magnétiques sur le Soleil s'étendant au-delà de l'orbite de Pluton, ordonnant le mouvement du plasma solaire, provoquant des éruptions solaires, l'existence de protubérances, etc. L'intensité moyenne du champ magnétique dans la photosphère est de 1 E (79,6 A/m) , les champs magnétiques locaux, par exemple dans la zone des taches solaires, peuvent atteindre plusieurs milliers d'Oe. Des augmentations périodiques du magnétisme solaire déterminent l'activité solaire. La source du magnétisme solaire réside dans les mouvements complexes du plasma à l’intérieur du Soleil. Des spécialistes du Jet Propulsion Laboratory de Pasadena (Californie, États-Unis) ont réussi à découvrir la raison de la formation de boucles dans le champ magnétique du Soleil. Il s'est avéré que les boucles doivent leur apparition au fait que les ondes magnétiques proches du Soleil sont des ondes d'Alfven. Les modifications du champ magnétique ont été enregistrées à l'aide des instruments de la sonde interplanétaire Ulysses.

CONSTANTE SOLAIRE - l'énergie solaire totale tombant par unité de surface des couches supérieures de l'atmosphère terrestre par unité de temps, calculée en tenant compte de la distance moyenne de la Terre au Soleil. Sa valeur est d'environ 1,37 kW/m2 (précision 0,5%). Contrairement à son nom, cette valeur ne reste pas strictement constante, changeant légèrement au cours du cycle solaire (fluctuation de 0,2%). En particulier, l’apparition d’un groupe important de taches solaires le réduit d’environ 1 %. Des changements à plus long terme sont également observés.

Au cours des deux dernières décennies, il a été observé que le niveau de rayonnement solaire pendant la période de son activité minimale augmentait d'environ 0,05 % par décennie.

atmosphère solaire

L'atmosphère solaire entière fluctue constamment. Des ondes verticales et horizontales d'une longueur de plusieurs milliers de kilomètres s'y propagent. Les oscillations sont de nature résonante et se produisent sur une période d'environ 5 minutes (de 3 à 10 minutes). Les vitesses de vibration sont extrêmement faibles : plusieurs dizaines de centimètres par seconde.

Photosphère

La surface visible du Soleil. Atteignant une épaisseur d'environ 0,001 R D (200-300 km), une densité de 10 -9 - 10 -6 g/cm 3, la température diminue de bas en haut de 8 à 4,5 mille K. La photosphère est une zone où le la nature des couches gazeuses passe de complètement opaque au rayonnement à complètement transparente. En fait, la photosphère émet toute la lumière visible. La température de la photosphère solaire est d'environ 5 800 K et vers la base de la chromosphère, elle descend à environ 4 000 K. Des raies d'absorption dans le spectre solaire se forment à la suite de l'absorption du rayonnement et de la diffusion dans cette couche. Des phénomènes caractéristiques d'un Soleil actif, tels que des taches solaires, des éruptions cutanées et des facules, se produisent également dans la photosphère. Les particules atomiques rapides libérées par les éruptions se déplacent dans l’espace, impactant la Terre et ses environs. Ils provoquent notamment des interférences radio, des orages géomagnétiques et des aurores.De nouvelles images du bord du disque solaire en 2002, prises par le télescope solaire suédois de 1 m, installé sur l'île de La Palma (Îles Canaries), ont révélé des paysages de montagnes, de vallées et de murs de feu, montrant pour la première fois les trois -structure dimensionnelle de la surface solaire. De nouvelles images ont révélé des pics et des creux changeants de plasma extrêmement chaud – la différence de hauteur peut atteindre des centaines de kilomètres.

|

granulation- structure granulaire de la photosphère solaire visible au télescope. Il s'agit d'un ensemble d'un grand nombre de granules rapprochés - des formations isolées brillantes d'un diamètre de 500 à 1 000 km, couvrant tout le disque du Soleil. Un granule séparé apparaît, grandit puis se désintègre en 5 à 10 minutes. La distance intergranulaire atteint une largeur de 300 à 500 km. Environ un million de granules sont observées simultanément sur le Soleil. pores- des formations rondes sombres de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, apparaissant en groupes dans les espaces entre granules photosphériques. Certains pores grossissent et se transforment en taches solaires. torche- la région lumineuse de la photosphère du Soleil (une chaîne de granules brillants entourant généralement un groupe de taches solaires). L'apparition des torches est associée à l'apparition ultérieure de taches solaires à proximité et, en général, à l'activité solaire. Ils ont une taille d'environ 30 000 km et une température de 2 000 K au-dessus de la température ambiante. Les torches sont des murs déchiquetés qui atteignent une hauteur de 300 kilomètres. De plus, ces murs émettent beaucoup plus d’énergie que ce que prévoyaient les astronomes. Il est même possible que ce soient eux qui aient provoqué des changements historiques dans le climat de la Terre. La superficie totale des chaînes (fibres des panaches photosphériques) est plusieurs fois plus grande que la superficie des taches, et les panaches photosphériques existent en moyenne plus longtemps que les taches - parfois 3 à 4 mois. Durant les années d'activité solaire maximale, les facules photosphériques peuvent occuper jusqu'à 10 % de la surface totale du Soleil. |

|

tache solaire- une région du Soleil où la température est plus basse (régions à fort champ magnétique) que dans la photosphère environnante. Les taches solaires apparaissent donc relativement plus sombres. L'effet de refroidissement est provoqué par la présence d'un champ magnétique puissant concentré dans la zone du spot. Le champ magnétique empêche la formation de flux de gaz convectifs qui transportent la matière chaude des couches sous-jacentes jusqu'à la surface du Soleil. La tache solaire consiste en une torsion de champs magnétiques dans un puissant vortex de plasma, dont les régions visibles et internes tournent dans des directions opposées. Les taches solaires se forment là où le champ magnétique du Soleil a une grande composante verticale. Les taches solaires peuvent apparaître individuellement, mais elles forment souvent des groupes ou des paires de polarité magnétique opposée. Ils se développent à partir de pores, peuvent atteindre 100 000 km (les plus petits mesurent entre 1 000 et 2 000 km) de diamètre et durent en moyenne 10 à 20 jours. Dans la partie centrale sombre d'une tache solaire (une ombre où les lignes de champ magnétique sont dirigées verticalement et où l'intensité du champ est généralement plusieurs milliers de fois supérieure à celle de la surface de la Terre), la température est d'environ 3 700 K, contre 5 800 K dans la photosphère. c'est pourquoi ils sont 2 à 5 fois plus sombres que la photosphère. La partie externe et la plus brillante de la tache solaire (pénombre) est constituée de segments longs et minces. La présence de noyaux sombres dans les zones claires des taches solaires est particulièrement visible. |

Les taches solaires sont caractérisées par de puissants champs magnétiques (jusqu'à 4 kOe). Le nombre annuel moyen de taches solaires varie sur une période de 11 ans. Les taches solaires ont tendance à former des paires proches, dans lesquelles chaque tache solaire a une polarité magnétique opposée. Pendant les périodes de forte activité solaire, il arrive que des taches isolées deviennent grandes et apparaissent en grands groupes.

Le plus grand groupe de taches solaires jamais enregistré a atteint son maximum le 8 avril 1947. Il couvrait une superficie de 18 130 millions de kilomètres carrés. Les taches solaires sont un élément de l'activité solaire. Le nombre de taches solaires visibles sur le Soleil à tout moment varie périodiquement sur une période d'environ 11 ans. Un fort maximum de cycle a été noté au milieu de 1947.

|

longitude héliographique - longitude mesurée pour des points à la surface du Soleil. Il n'y a pas de point zéro fixe sur le Soleil, la longitude héliographique est donc mesurée à partir d'un grand cercle de référence nominal : le méridien solaire, qui est passé par le nœud ascendant de l'équateur solaire sur l'écliptique le 1er janvier 1854 à 1200 TU. Par rapport à ce méridien, la longitude est calculée en supposant une rotation sidérale uniforme du Soleil avec une période de 25,38 jours. Les ouvrages de référence destinés aux observateurs contiennent des tableaux de positions du méridien solaire de référence pour une date et une heure données.

numéro de Carrington - numéro attribué à chaque révolution du Soleil. Le compte à rebours a été lancé par R.K. Carrington, 9 novembre 1853, du premier numéro. Il a pris comme base la valeur moyenne de la période de rotation synodique des taches solaires, qu'il a déterminée à 27,2753 jours. Puisque le Soleil ne tourne pas comme un corps rigide, cette période varie en réalité avec la latitude.

Chromosphère

La couche gazeuse du Soleil, située au-dessus de la photosphère avec une épaisseur de 7 à 8 000 km, se caractérise par une inhomogénéité de température importante (5 à 10 000 K). À mesure que l'on s'éloigne du centre du Soleil, la température des couches de la photosphère diminue, atteignant un minimum. Puis, dans la chromosphère sus-jacente, elle recommence à augmenter progressivement jusqu'à 10 000 K. Le nom signifie littéralement « sphère colorée » car lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la lumière de la photosphère est bloquée, la chromosphère est visible comme un anneau brillant autour du Soleil. comme une lueur rosée. C'est dynamique, il y a des reflets et des protubérances. Les éléments structurels sont le réseau chromosphérique et les spicules. Les cellules de grille sont des formations dynamiques d'un diamètre de 20 à 50 000 km, dans lesquelles le plasma se déplace du centre vers la périphérie.

Éclair - la manifestation la plus puissante de l'activité solaire, une libération locale soudaine de l'énergie du champ magnétique dans la couronne et la chromosphère du Soleil (jusqu'à 10 25 J lors des éruptions solaires les plus puissantes), au cours de laquelle la matière de l'atmosphère solaire se réchauffe et s'accélère . Lors des éruptions solaires, on observe : une augmentation de la luminosité de la chromosphère (8-10 minutes), une accélération des électrons, des protons et des ions lourds (avec leur libération partielle dans l'espace interplanétaire), des rayons X et des émissions radio.

Les éruptions sont associées aux régions actives du Soleil et sont des explosions dans lesquelles la matière est chauffée à des températures de plusieurs centaines de millions de degrés. La majeure partie du rayonnement provient des rayons X, mais les éruptions cutanées sont facilement observables dans la lumière visible et dans les longueurs d'onde radio. Les particules chargées éjectées du Soleil atteignent la Terre au bout de quelques jours et provoquent des aurores boréales et affectent le fonctionnement des communications.

Les amas de matière solaire éjectés de la surface de l'étoile peuvent être absorbés par d'autres amas lorsque les deux émissions se produisent dans la même région de la surface solaire et que la seconde éjection se déplace à une vitesse plus élevée que la première. La matière solaire est éjectée de la surface du Soleil à des vitesses allant de 20 à 2 000 kilomètres par seconde. Sa masse est estimée à des milliards de tonnes. Lorsque des amas de matière se propagent vers la Terre, des orages magnétiques se produisent sur celle-ci. Les experts estiment qu'en cas de cannibalisme cosmique, les tempêtes magnétiques sur Terre sont plus fortes que d'habitude et plus difficiles à prévoir. Entre avril 1997, lorsqu'un effet similaire a été découvert, et mars 2001, 21 cas d'absorption d'amas de matière solaire par d'autres se déplaçant à des vitesses plus élevées ont été observés. Cela a été découvert par une équipe d’astronomes de la NASA travaillant avec les vaisseaux spatiaux Wind et SOHO.

Spicules- des colonnes individuelles (structures en forme de pointes) de plasma lumineux dans la chromosphère, visibles lors de l'observation du Soleil en lumière monochromatique (dans les raies spectrales de H, He, Ca +, etc.), qui sont observées dans le limbe ou à proximité . Les spicules s'élèvent de la chromosphère dans la couronne solaire jusqu'à une hauteur de 6 à 10 000 km, leur diamètre est de 200 à 2 000 km (généralement environ 1 000 km de diamètre et 10 000 km de longueur), la durée de vie moyenne est de 5 à 7 minutes. Il existe simultanément des centaines de milliers de spicules sur le Soleil. La répartition des spicules sur le Soleil est inégale : ils sont concentrés aux limites des cellules de supergranulation.

flocculi- (du latin flocculi, de floccus - shred) (torches chromosphériques), fines formations fibreuses dans la couche chromosphérique des centres d'activité solaire, ont une luminosité et une densité plus grandes que les zones environnantes de la chromosphère, sont orientées le long des lignes de champ magnétique ; sont une continuation des panaches photosphériques dans la chromosphère. Des flocons peuvent être observés lorsque la chromosphère solaire est imagée sous une lumière monochromatique, telle que du calcium simplement ionisé.

importance(du latin protubero - houle) - terme utilisé pour désigner des structures de formes diverses (semblables à des nuages ou à des éruptions cutanées) dans la chromosphère et la couronne du Soleil. Ils ont une densité plus élevée et une température plus basse que leur environnement environnant ; sur le limbe solaire, ils ressemblent à des détails brillants de la couronne, et lorsqu'ils sont projetés sur le disque solaire, ils ressemblent à des filaments sombres, et sur son bord - sous forme de nuages lumineux , arches ou jets.

Les protubérances dormantes apparaissent loin des régions actives et persistent pendant plusieurs mois. Ils peuvent s’étendre jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de hauteur. D'énormes formations de plasma, pouvant atteindre des centaines de milliers de kilomètres de long, dans la couronne solaire. Les proéminences actives sont associées aux taches solaires et aux éruptions solaires. Ils apparaissent sous forme de vagues, d'éclaboussures et de boucles, ont un mouvement violent, changent rapidement de forme et ne durent que quelques heures. La matière plus froide s'écoulant des proéminences de la couronne jusqu'à la photosphère peut être observée sous la forme de « pluie » coronale.

*Bien qu'il ne soit pas possible de distinguer une proéminence individuelle et de la qualifier de la plus grande, il existe de nombreux exemples étonnants. Par exemple, une image prise depuis Skylab en 1974 montrait une proéminence en forme de boucle qui s'étendait sur plus d'un demi-million de kilomètres au-dessus de la surface du Soleil. De telles proéminences peuvent persister pendant des semaines ou des mois, s'étendant jusqu'à 50 000 km au-delà de la photosphère solaire. Des proéminences éruptives en forme de langues de feu peuvent s'élever au-dessus de la surface solaire sur près d'un million de kilomètres.

Selon les données de deux satellites de recherche TRACE et SOHO, qui surveillent en permanence le Soleil, des flux de gaz chargés électriquement se déplacent dans l'atmosphère solaire presque à la vitesse du son dans ces conditions. Leur vitesse peut atteindre 320 000 km/h. C'est-à-dire que la force du vent sur le Soleil « bat » la force gravitationnelle pour déterminer la densité de l'atmosphère, mais sur le Soleil, la force d'attraction gravitationnelle est 28 fois supérieure à celle à la surface de la Terre.

La partie la plus externe de l'atmosphère solaire est constituée d'un plasma chaud (1 à 2 millions de K) raréfié et hautement ionisé, visible sous la forme d'un halo brillant lors d'une éclipse solaire totale. La couronne s'étend sur une distance plusieurs fois supérieure au rayon du Soleil et passe dans le milieu interplanétaire (plusieurs dizaines de rayons solaires et se dissipe progressivement dans l'espace interplanétaire). L'étendue et la forme de la couronne changent au cours du cycle solaire, principalement en raison des flux formés dans les régions actives.La couronne se compose des parties suivantes :

Couronne K(couronne électronique ou couronne continue). Visible sous forme de lumière blanche provenant de la photosphère, diffusée par des électrons de haute énergie à des températures de l'ordre d'un million de degrés. La couronne K est hétérogène et contient diverses structures telles que des flux, des condensations, des plumes et des rayons. Parce que les électrons se déplacent à grande vitesse, les raies de Fraunhofer dans le spectre de la lumière réfléchie sont effacées.

Couronne F(couronne Fraunhofer ou couronne de poussière) - lumière de la photosphère dispersée par des particules de poussière plus lentes se déplaçant autour du Soleil. Les raies Fraunhofer sont visibles dans le spectre. La continuation de la couronne F dans l’espace interplanétaire est observée sous forme de lumière zodiacale.

Couronne électronique(couronne de raies d'émission) est formée par la lumière dans des raies d'émission discrètes d'atomes hautement ionisés, en particulier le fer et le calcium. Il est détecté à une distance de deux rayons solaires. Cette partie de la couronne émet également dans les gammes extrêmes d’ultraviolets et de rayons X mous du spectre.

Lignes Fraunhofer

Lignes d’absorption sombres dans le spectre du Soleil et, par analogie, dans le spectre de n’importe quelle étoile. Pour la première fois, de telles lignes ont été identifiées Joseph von Fraunhofer(1787-1826), qui désigna les lignes les plus saillantes avec des lettres de l'alphabet latin. Certains de ces symboles sont encore utilisés en physique et en astronomie, notamment les raies D du sodium et les raies H et K du calcium.

|

Désignations originales de Fraunhofer (1817) pour les raies d'absorption dans le spectre solaire |

||

|

Lettre |

Longueur d'onde (nm) |

Origine chimique |

|

UN |

759,37 |

O2 atmosphérique |

|

B |

686,72 |

O2 atmosphérique |

|

C |

656,28 |

Hydrogène α |

|

D1 |

589,59 |

Sodium neutre |

|

D2 |

589,00 |

Sodium neutre |

|

D3 |

587,56 |

Hélium neutre |

|

E |

526,96 |

Fer neutre |

|

F |

486,13 |

Hydrogène β |

|

g |

431,42 |

Molécule CH |

|

H |

396,85 |

Calcium ionisé |

|

K |

393,37 |

Calcium ionisé |

Commentaire: dans la notation originale de Fraunhofer, les composants de la ligne D n'étaient pas autorisés.

Lignes coronales- des raies interdites dans les spectres de Fe, Ni, Ca, Al et d'autres éléments multi-ionisés apparaissent dans la couronne solaire et indiquent une température élevée (environ 1,5 million de K) de la couronne.

Éjection de masse coronale(ECM) - éruption de matière de la couronne solaire dans l'espace interplanétaire. L'ECM est associé aux caractéristiques du champ magnétique solaire. Pendant les périodes de forte activité solaire, il y a une ou deux émissions chaque jour, se produisant dans une large gamme de latitudes solaires. Pendant les périodes de soleil calme, ils se produisent beaucoup moins fréquemment (environ une fois tous les 3 à 10 jours) et sont limités aux latitudes inférieures. La vitesse moyenne d'éjection varie de 200 km/sec en activité minimale à des valeurs environ deux fois plus élevées en activité maximale. La plupart des émissions ne sont pas accompagnées de poussées, et lorsque des poussées se produisent, elles commencent généralement après le début de l'ECM. Les ECM sont le plus puissant de tous les processus solaires non stationnaires et ont une influence significative sur le vent solaire. Les grands ECM orientés dans le plan de l'orbite terrestre sont responsables des tempêtes géomagnétiques.

vent ensoleillé- un flux de particules (principalement des protons et des électrons) circulant au-delà du Soleil à des vitesses pouvant atteindre 900 km/s. Le vent solaire est en réalité une couronne solaire chaude s’étendant dans l’espace interplanétaire. Au niveau de l'orbite terrestre, la vitesse moyenne des particules du vent solaire (protons et électrons) est d'environ 400 km/s, le nombre de particules est de plusieurs dizaines pour 1 cm 3.

Supercouronne

Les régions les plus éloignées (plusieurs dizaines de rayons du Soleil) de la couronne solaire sont observées par leur diffusion d'ondes radio provenant de sources lointaines d'émission radio cosmique (la nébuleuse du Crabe, etc.)|

Caractéristiques du Soleil |

|

|

Diamètre angulaire apparent |

min=31"32" et max=32"36" |

|

Poids |

1,9891 × 10 30 kg (332946 masses terrestres) |

|

Rayon |

6,96 × 10 5 km (109,2 rayons terrestres) |

|

Densité moyenne |

1.416. 10 3 kg/m 3 |

|

Accélération de la gravité |

274 m/s2 (27,9 g) |

|

Deuxième vitesse de fuite à la surface |

620 km/s |

|

Température effective |

5785K |

|

Luminosité |

3,86 × 10 26 W |

|

Ampleur visuelle apparente |

-26,78 |

|

Magnitude visuelle absolue |

4,79 |

|

L'inclinaison de l'équateur par rapport à l'écliptique |

7°15" |

|

Période de rotation synodique |

27 275 jours |

|

Période de rotation stellaire |

25 380 jours |

Activité solaire

Activité solaire- diverses apparitions régulières de formations caractéristiques dans l'atmosphère solaire associées à la libération de grandes quantités d'énergie, dont la fréquence et l'intensité changent de manière cyclique : taches solaires, facules dans la photosphère, flocculi et éruptions dans la chromosphère, proéminences dans la couronne, coronales éjections massives. Les zones où ces phénomènes sont collectivement observés sont appelées centres d'activité solaire. L'activité solaire (l'augmentation et la diminution du nombre de centres d'activité solaire, ainsi que leur puissance) a une périodicité d'environ 11 ans (cycle d'activité solaire), bien qu'il existe des preuves d'autres cycles (de 8 à 15 ans). L'activité solaire affecte de nombreux processus terrestres.

région active- la région des couches externes du Soleil où se produit l'activité solaire. Des régions actives se forment là où de puissants champs magnétiques émergent des couches souterraines du Soleil. L'activité solaire est observée dans la photosphère, la chromosphère et la couronne. Dans la région active, des phénomènes tels que des taches solaires, des flocculi et des éruptions cutanées se produisent. Le rayonnement qui en résulte occupe tout le spectre, des rayons X aux ondes radio, bien que dans les taches solaires, la luminosité apparente soit légèrement inférieure en raison de la température plus basse. Les régions actives varient considérablement en taille et en durée d'existence - elles peuvent être observées de plusieurs heures à plusieurs mois. Les particules chargées électriquement, comme les rayons ultraviolets et les rayons X provenant des régions actives, affectent le milieu interplanétaire et les couches supérieures de l'atmosphère terrestre.

fibre- un détail caractéristique observé sur les images des régions actives du Soleil prises dans la raie alpha de l'hydrogène. Les fibres ressemblent à des rayures sombres d'une largeur de 725 à 2 200 km et d'une longueur moyenne de 11 000 km. La durée de vie d'une fibre individuelle est de 10 à 20 minutes, bien que la configuration globale de la zone de la fibre change peu sur plusieurs heures. Dans les zones centrales des régions actives du Soleil, des fibres relient des taches et des floccus de polarité opposée. Les taches régulières sont entourées d'un motif radial de fibres appelé superpénombre. Ils représentent une substance circulant dans la tache solaire à une vitesse d'environ 20 km/s.

cycle solaire- les changements périodiques de l'activité solaire, notamment le nombre de taches solaires. La durée du cycle est d'environ 11 ans (de 8 à 15 ans), même si au XXe siècle elle était plus proche de 10 ans.