Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Шрифт:

100% +

2.3. Методика «Заучивание 10 слов»

Методика оценивает состояние памяти, утомляемости, активности внимания.

Протокол включает 9 коротких односложных и двусложных слов, не имеющих между собой никакой связи (табл. 5). Методика может быть использована как для детей (с пяти лет), так и для взрослых.

Инструкция для детей:

а) «Сейчас мы проверим твою память. Я назову тебе слова, ты прослушаешь их, а потом повторишь, сколько сможешь, в любом порядке».

Слова зачитываются испытуемому четко, не спеша.

б) «Сейчас я снова назову те же самые слова, ты их послушаешь и повторишь – и те, которые уже называл, и те, которые запомнишь сейчас. Называть слова можешь в любом порядке».

Инструкция для взрослых:

а) «Сейчас я прочту несколько слов. Слушайте внимательно. Когда я окончу читать, сразу же повторите столько слов, сколько запомните. Повторять слова можно в любом порядке».

б) «Сейчас я прочту вам те же слова, и вы опять должны повторить их, и те, которые вы уже назвали, и те, которые в первый раз пропустили. Порядок слов не важен».

Далее опыт повторяется без инструкций. Перед следующими 3–5 прочтениями экспериментатор просто говорит: «Еще раз». После 5–6-кратного повторения слов экспериментатор говорит испытуемому: «Через час вы эти же слова назовете мне еще раз». На каждом этапе исследования заполняется протокол. Под каждым воспроизведенным словом в строчке, которая соответствует номеру попытки, ставится крестик. Если испытуемый называет «лишнее» слово, оно фиксируется в соответствующей графе. Спустя час испытуемый по просьбе исследователя воспроизводит без предварительного зачитывания запомнившиеся слова, которые фиксируются в протоколе кружочками.

Таблица 5

Бланк к методике «Заучивание 10 слов»

Интерпретация результатов . По полученному протоколу составляется график – «кривая запоминания». По форме кривой можно сделать выводы относительно особенностей запоминания. Так, у здоровых детей с каждым воспроизведением количество правильно названных слов увеличивается, ослабленные дети воспроизводят меньшее количество, могут демонстрировать застревание на «лишних» словах. Большое количество «лишних» слов свидетельствует о расторможенности или расстройствах сознания. При обследовании взрослых к третьему повторению испытуемый с нормальной памятью обычно воспроизводит правильно до 9 или 10 слов.

Кривая запоминания может указывать на ослабление внимания, на выраженную утомленность. Повышенная утомляемость регистрируется в том случае, если испытуемый (взрослый или ребенок) сразу воспроизвел 8–9 слов, а затем с каждым разом все меньше и меньше (кривая на графике не возрастает, а снижается). Кроме того, если испытуемый воспроизводит все меньше и меньше слов, это может свидетельствовать о забывчивости и рассеянности. Зигзагообразный характер кривой свидетельствует о неустойчивости внимания. Кривая, имеющая форму «плато», свидетельствует об эмоциональной вялости ребенка, отсутствии у него заинтересованности. Число слов, удержанных и воспроизведенных час спустя, свидетельствует о долговременной памяти.

2.4. Методика «Воспроизведение рассказа»

Методика предназначена для определения уровня смысловой памяти, ее объема и особенностей, способности к запоминанию текстов.

Исследователь зачитывает вслух рассказ, содержащий 12 – 13 смысловых единиц и 3–4 числа. Затем предлагает испытуемому записать основное содержание прочитанного. Для получения более точных данных эксперимент можно повторить, используя другой рассказ.

Пример рассказа:

а) «Корабль вошел в бухту (1), несмотря на сильное волнение моря (2). Ночь простояли на якоре (3). Утром подошли к пристани (4). 18 моряков отпустили на берег (5, 6). 10 человек пошли в музей (7, 8). Восемь матросов решили просто погулять по городу (9, 10). К вечеру все собрались вместе (11), зашли в городской парк (12), плотно поужинали (13). В 23 часа все вернулись на корабль (14, 15). Вскоре корабль отправился в другой порт (16)».

б) «Я выехал верхом на коне (1), рассчитывая прибыть на место к девяти часам (2, 3). К этому времени все двенадцать охотников соберутся в сторожке (4, 5). Погода неожиданно изменилась (6), начался холодный проливной дождь (7). Через четыре часа пути конь начал спотыкаться (8, 9). Вдруг из травы выпорхнуло семь куропаток (10, 11). Не медля ни секунды (12) я выстрелил из своего ружья (13). Конь вздрогнул (14). Подстреленных птиц я подобрал (15). На встречу с друзьями-охотниками я приехал с добычей (16)».

Оценка в условных баллах проводится по результатам воспроизведения двух текстов. Порядок изложения фрагментов не учитывается.

Инструкция: «Вам будет зачитан короткий рассказ, в нем ряд смысловых единиц (фрагментов содержания), все они в некоторой логической связи. Прослушайте внимательно рассказ и затем в течение трех минут запишите основное его содержание. Предложения можно сокращать, сохраняя их смысл. Переспрашивать во время работы нельзя».

Оценка воспроизведения (перевод в баллы количества воспроизведенных единиц текста)

2.5. Методика «Простые аналогии»

Методика позволяет выявить характер логических связей и отношений между понятиями. Применяется для обследования лиц в возрасте от 10 лет и старше.

Инструкция: «Посмотрите тестовый материал. Здесь написано два слова: сверху – „лошадь“, снизу – „жеребенок“. Какая между ними связь? Жеребенок – детеныш лошади. Справа сверху расположено одно слово „корова“, а снизу – пять слов на выбор. Из этих слов надо выбрать только одно, которое так же относится к слову „корова“, как „жеребенок“ к „лошади“, то есть чтобы оно обозначало детеныша коровы. Это будет слово „теленок“. В каждом задании нужно вначале установить, как связаны между собой слова в левой части задания, а затем установить такую же логическую связь в правой части и найти единственное правильное слово».

Бланк к методике «Простые аналогии»

Интерпретация . Обычно испытуемый усваивает порядок решения задач после 2–3 примеров. О неустойчивости, хрупкости процесса мышления, утомляемости можно судить в том случае, если испытуемый делает случайные ошибки 3–4 раза подряд, выбирая слово по конкретной ассоциации, а потом без напоминания решает правильным способом.

Подсчитывается количество правильных и ошибочных ответов, анализируется характер установленных связей между понятиями – конкретных, логических, категориальных; фиксируется последовательность и устойчивость выбора существенных признаков для установления аналогий. По типу связей можно судить об уровне развития мышления у испытуемого, преобладании наглядных или логических форм.

2.6. Методика «Сложные аналогии»

Методика используется для выявления того, насколько испытуемому доступно понимание сложных логических отношений и выделение абстрактных связей. Предназначается для испытуемых подросткового возраста и взрослых.

Методика состоит из 20 пар слов – логических задач, которые предлагается решить испытуемому. Его задача – определить, какой из шести типов логической связи заключен в каждой паре слов. В этом ему поможет «шифр» – таблица, в которой приводятся образцы использующихся типов связи и их буквенное обозначение: А, Б, В, Г, Д, Е.

Испытуемый должен определить отношение между словами в паре, затем найти «аналог», то есть выбрать в таблице «шифр» пару слов с такой же логической связью, а после этого отметить в ряду букв (А, Б, В, Г, Д, Е) ту, которая соответствует найденному аналогу из таблицы «шифр». Время выполнения задания ограничено тремя минутами.

Материал: бланк методики.

Инструкция: «На бланке перед вами 20 пар слов, которые находятся между собой в логической связи. Напротив каждой пары – 6 букв, которые обозначают 6 типов логической связи. Примеры всех 6 типов и соответствующие им буквы приведены в таблице „шифр“.

Вы должны, во-первых, определить отношение между словами в паре. Затем подобрать наиболее близкую к ним по аналогии (ассоциации) пару слов из таблицы „шифр“. И после этого в буквенном ряду обвести кружком ту из букв, которая соответствует найденному в таблице „шифр“ аналогу. Время выполнения задания – 3 минуты».

Бланк к методике «Сложные аналогии»

А. Овца – стадо

Б. Малина – ягода

В. Море – океан

Г. Свет – темнота

Д. Отравление – смерть

Е. Враг – неприятель

Если испытуемый правильно, без особого труда решил все задания и логично объяснил все сопоставления, это дает право заключить, что ему доступно понимание абстракций и сложных логических связей.

Если испытуемый с трудом понимает инструкцию и ошибается при сопоставлении, только после тщательного анализа ошибок и рассуждений можно сделать вывод о соскальзывании умозаключений, о растекаемости мышления, о произвольности, нелогичности рассуждений, о диффузности, расплывчатости мысли на фоне понимания логических связей, о ложном понимании аналогии логических связей.

Наибольшее информативное значение имеют рассуждения испытуемого. Обычно наибольшую трудность вызывает соотношение понятий «прохлада–мороз» и некоторые другие.

2.7. Методика «Выделение существенных признаков»

Методика используется для исследования особенностей мышления, способности дифференциации существенных признаков предметов или явлений от несущественных, второстепенных. По характеру выделяемых признаков можно судить о преобладании того или иного стиля мышления: конкретного или абстрактного.

Материал: бланк методики с напечатанными на нем рядами слов. Каждый ряд состоит из пяти слов в скобках и одного перед скобками.

Тест пригоден для обследования детей и взрослых.

Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен продемонстрировать свою способность уловить абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от более легкого, бросающегося в глаза, но неверного способа решения при котором вместо существенных выделяются частные, конкретно – ситуационные признаки.

Инструкция для детей: «Даны ряды слов, которые составляют задания. В каждой строчке перед скобками стоит одно слово, а в скобках пять слов на выбор. Тебе надо из пяти слов выбрать только два, которые находятся в наибольшей связи со словом перед скобками. Например, слово перед скобками „сад“, а в скобках слова: „растения, садовник, собака, забор, земля“. Сад может существовать без собаки, забора и даже без садовника, но без земли и растений сада быть не может. Значит, следует выбрать именно эти два слова – „земля“ и „растения“.

Инструкция для взрослых: «В каждой строчке бланка вы найдете одно слово, стоящее перед скобками, и далее пять слов в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к стоящему перед скобками. Выберите только два, которые находятся в наибольшей связи со словом перед скобками».

Стимульный материал

1. Сад (растения, садовник, собака, забор, земля)

2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода)

3. Город (автомобиль, здания, толпа, улица, велосипед)

4. Сарай (сеновал, лошадь, крыша, скот, стены)

5. Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево)

6. Деление (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага)

7. Кольцо (диаметр, алмаз, проба, округлость, золото)

8. Чтение (глаза, книга, текст, очки, слово)

9. Газета (правда, происшествие, кроссворд, бумага, редактор)

10. Игра (карты, игроки, фишки, наказания, правила)

11. Война (самолет, пушки, сражения, ружья, солдаты)

12. Книга (рисунки, рассказ, бумага, оглавление, текст)

14. Землетрясение (пожар, смерть, колебания почвы, шум, наводнение)

15. Библиотека (столы, книги, читальный зал, гардероб, читатели)

16. Лес (почва, грибы, охотник, дерево, волк)

17. Спорт (медаль, оркестр, состязания, победа, стадион)

18. Больница (помещение, уколы, врач, градусник, больные)

19. Любовь (розы, чувства, человек, свидание, свадьба)

20. Патриотизм (город, друзья, родина, семья, человек)

Ответы

2.8. Методика «Исключение лишнего»

Методика имеет два варианта. Первый вариант – исследование на предметном, второй – на вербальном материале. Методика позволяет исследовать способности к обобщению и абстрагированию, умение выделять существенные признаки.

Инструкция и ход выполнения . Испытуемому предъявляют бланк и говорят: «Здесь в каждой строке написано пять слов, из которых четыре можно объединить в одну группу и дать ей название, а одно слово к этой группе не относится. Его нужно найти и исключить (вычеркнуть)».

Стимульный материал для словесного варианта

1. Стол, стул, кровать, пол, шкаф

2. Молоко, сливки, сало, сметана, сыр

3. Ботинки, сапоги, шнурки, валенки, тапочки

4. Молоток, клещи, пила, гвоздь, топор

5. Сладкий, горячий, кислый, горький, соленый

6. Береза, сосна, дерево, дуб, ель

7. Самолет, телега, человек, корабль, велосипед

8. Василий, Федор, Семен, Иванов, Петр

9. Сантиметр, метр, килограмм, километр, миллиметр

10. Токарь, учитель, врач, книга, космонавт

11. Глубокий, высокий, светлый, низкий, мелкий

12. Дом, мечта, машина, корова, дерево

13. Скоро, быстро, постепенно, торопливо, поспешно

14. Неудача, волнение, поражение, провал, крах

15. Ненавидеть, презирать, негодовать, возмущаться, понимать

16. Успех, неудача, удача, выигрыш, спокойствие

17. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный

18. Футбол, волейбол, хоккей, плавание, баскетбол

19. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение

20. Карандаш, ручка, рейсфедер, фломастер, чернила

Оценка уровня развития операции обобщения проводится по табл. 6.

Таблица 6

Шкала для оценки уровня развития обобщения

Если испытуемый справляется с первыми тремя–четырьмя заданиями и ошибается по мере их усложнения, или он верно решает задание, но не может объяснить свое решение, подобрать название группе предметов, то можно сделать вывод о его интеллектуальной недостаточности.

Если испытуемый объясняет причину объединения предметов в одну группу не по их родовым или категориальным признакам, а по ситуационным критериям (то есть придумывает ситуацию, в которой както участвуют все предметы), то это показатель конкретного мышления, неумения строить обобщения по существенным признакам.

2.9. Методика «Понимание переносного смысла пословиц и метафор»

Методика выявляет способность понимать значение выражений, способность к рассуждению. Обследуемого просят объяснить отвлеченный, переносный смысл часто употребляемых метафор («золотая голова», «золотые руки», «каменное сердце», «заячья душа») и пословиц («Яблоко от яблони недалеко падает», «Слово не воробей – вылетит, не поймаешь»). Буквальное истолкование пословицы или метафоры свидетельствует о недостаточности процесса обобщения, что характерно для лиц с низким общим развитием. Можно предложить обследуемому выбрать фразы, соответствующие по смыслу пословице.

Ход выполнения и интерпретация . Испытуемому называют несколько метафор и пословиц и просят объяснить их отвлеченный, переносный смысл.

Буквальное истолкование фразы либо объяснение при помощи репродукции примеров из собственного опыта свидетельствует о низком уровне общения. Результаты можно оценить с помощью табл. 7.

Таблица 7

Оценка результатов

Можно использовать данный тест в другом варианте, предложив испытуемому сравнить между собой фразы и найти среди них сходные или противоположные по смыслу. Это позволит продиагностировать уровень сформированности ассоциативных процессов и гибкости мышления.

Методику можно применять как при исследовании подростков, так и взрослых.

Варианты предъявляемых пословиц

1. Куй железо, пока горячо. 2. Не в свои сани не садись. 3. Нет дыма без огня. 4. Не все то золото, что блестит. 5. Лес рубят – щепки летят. 6. Шила в мешке не утаишь. 7. В тихом омуте черти водятся. 8. Любишь кататься – люби и саночки возить. 9. Что посеешь, то и пожнешь. 10. Не все коту масленица. 11. Цыплят по осени считают. 12. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. 13. Не красна изба углами, а красна пирогами. 14. Тише едешь – дальше будешь. 15. Взялся за гуж – не говори, что не дюж. 16. Семь раз отмерь – один раз отрежь. 17. По одежке встречают, по уму провожают. 18. Не по Сеньке шапка. 19. Как аукнется, так и откликнется. 20. Мал золотник, да дорог. 21. Горбатого могила исправит. 22. Один в поле не воин. 23. Кривить душой. 24. Кот наплакал. 25. Глас вопиющего в пустыне. 26. Кишка тонка. 27. Два сапога – пара. 28. Вбить себе в голову. 29. Голова садовая. 30. Язык мой – враг мой. 31. Заставь дурака богу молиться – лоб разобьет. 32. Молодец среди овец. 33. Мурашки по коже. 34. Один с сошкой, семеро с ложкой. 35. Как обухом по голове. 36. Комар носа не подточит. 37. Пятое колесо в телеге. 38. Дальше в лес – больше дров. 39. Как гром среди ясного неба. 40. Денег куры не клюют. 41. Душа ушла в пятки. 42. Бросить тень на плетень. 43. Толочь воду в ступе. 44. Пустить козла в огород. 45. Мало каши ел. 46. Буря в чайном блюдце. 47. Овчинка выделки не стоит. 48. Рад бы в рай, да грехи не пускают. 49. Запретный плод сладок. 50. Хоть кол на голове теши. 51. Волков бояться – в лес не ходить. 52. Отдал Богу душу. 53. Одного поля ягоды.

2.10. Методика «Числовые ряды»

Цель данной методики – исследование логического аспекта математического мышления.

Испытуемому дают лист бумаги с напечатанными на нем примерами. Инструкция (детский вариант): «Внимательно прочитай каждый ряд чисел, на два свободных места напиши такие два числа, которые продолжат данный числовой ряд».

Примеры числовых рядов

Бланк к методике «Числовые ряды»

Ключ к обработке

Инструкция (взрослый вариант): «Вам предъявлены 7 числовых рядов. Вы должны найти закономерности построения каждого ряда и вписать недостающие числа. Время выполнения работы – 5 минут».

Ключ к обработке

Интерпретация . Если испытуемый затрудняется при решении подобных задач, это может означать, что он плохо анализирует цифровой материал, не видит в нем скрытых закономерностей, поэтому не может ими воспользоваться, следовательно его логическое мышление в математике развито слабо.

Глава3

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ НЕГАТИВНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

3.1. Шкала астенического состояния

Астеническое состояние или сниженная психическая активация – это такое состояние, которое характеризуется общей и, прежде всего, психической слабостью, повышенной истощаемостью, раздражительностью, снижением продуктивности психических процессов, расстройством сна, физической слабостью и другими вегетативно-соматическими нарушениями.

Шкала астенического состояния (ШАС), созданная Л. Д. Малковой, адаптирована Т. Г. Чертовой на базе данных клинико-психологических наблюдений и известного опросника ММРI. Шкала состоит из 30 пунктов – утверждений, отражающих характеристики астенического состояния.

Инструкция: «Внимательно прочитайте каждое предложение и, оценив его применительно к вашему состоянию в данный момент, поставьте знак плюс в одну из четырех граф в правой части бланка».

Шкала астенического состояния (ШАС)

Обработка данных . Суммируются баллы, при этом за знак (+), стоящий в графе «Нет, неверно», начисляется 1 балл, в графе «Пожалуй, так» – 2 балла, в графе «Верно» – 3 балла и в графе «Совершенно верно» – 4 балла. Весь диапазон шкалы включает от 30 до 120 баллов. Средняя величина индекса астении равна 37 ± 6 баллов.

30–50 баллов – «отсутствие астении»;

51–75 баллов – «слабая астения»;

76–100 баллов – «умеренная астения»;

101–120 баллов – «выраженная астения».

Астеническое состояние диагностируется чаще всего у пациентов после длительно протекающих хронических заболеваний. Пациентам с выраженной астенией необходимо в период реабилитации проводить индивидуальную и групповую психотерапию.

3.2. Шкала самооценки уровня тревожности

Методика является надежным и информативным способом самооценки уровня тревожности в данный момент (реактивной тревожности как состояния) и личностной тревожности (как устойчивой характеристики человека). Методика разработана Ч. Д. Спилбергером (США) и адаптирована в нашей стране Ю. Л. Ханиным.

Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность воспринимать достаточно широкий круг событий как угрожающие и реагировать на такие ситуации состоянием тревоги. Реактивная тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью в данный момент. Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушения внимания, а иногда и тонкой координации. Очень высокая личностная тревожность может стать причиной невротического конфликта с эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями.

Шкала самооценки состоит из двух частей, раздельно оценивающих реактивную (РТ, высказывания № 1–20) и личностную (ЛТ, высказывания № 21–40) тревожность.

Шкала измерений тревожности как свойства личности включает 20 утверждений от первого лица, к которым обследуемый должен определить свое отношение, выбрав один из предлагаемых четырех вариантов. Методика выполняется на специальных бланках. Время работы 5 минут.

Опросник тревожности Спилбергера–Ханина

ФИО________________________________________________

Возраст___________________ Дата _______________________

Оценка реактивной тревожности (РТ)

Инструкция: «Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе в зависимости от того, КАК ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ В ДАННЫЙ МОМЕНТ. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных и неправильных ответов нет».

Оценка личностной тревожности (ЛТ)

Инструкция : «Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе в зависимости от того, КАК ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ОБЫЧНО. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных и неправильных ответов нет».

Показатели РТ и ЛТ подсчитываются по формулам:

РТ = РТ 1 –РТ 2 + 50,

где РТ 1 – сумма баллов (зачеркнутых цифр на бланке) по пунктам 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18;

РТ 2 – сумма баллов по пунктам 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20.

ЛТ = ЛТ 1 –ЛТ 2 + 35,

где ЛТ 1 – сумма баллов по пунктам шкалы 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40;

ЛТ 2 – сумма баллов по пунктам 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39.

При интерпретации показателей можно использовать следующие ориентировочные оценки:

– менее 30 – низкая тревожность;

– 31 – 45 – умеренная тревожность;

– 46 и более – высокая тревожность.

Значительные отклонения от уровня умеренной тревожности требуют особого внимания. Высокая тревожность предполагает склонность к появлению состояния тревоги в экстремальных ситуациях.

Низкая тревожность, наоборот, требует повышения внимания к мотивам деятельности и повышения чувства ответственности. Но иногда очень низкая тревожность в показателях теста является результатом активного вытеснения личностью высокой тревоги с целью показать себя в «лучшем свете».

Для полноценной диагностики процесса мышления у младших школьников применяют методику «Простые аналогии». По результатам тестирования анализируется текущий уровень развития, выявляются проблемные моменты.

Характеристика методики оценки мышления младших школьников «Простые аналогии»

Для успешного обучения в школе и развития от дошкольников и учеников младших классов требуется максимум внимания, умение сосредоточиться на задании и способность логически мыслить. Эти качества приобретаются не сразу, а постепенно развиваются и формируются в процессе взросления. Для своевременной коррекции уровня развития мышления проводится специальное тестирование.

Диагностируя уровень развития мыслительного процесса у младших школьников, важно помнить, что показатели оценки теста - это только основа для дальнейшего анализа с целью разработки для каждого ребёнка программы коррекции.

Мышление развивается одновременно с другими процессами (воображение, внимание, память) в тесной взаимосвязи. Оно отражает признаки объектов, помогает установить причинно-следственные связи между предметами. С развитием мышления формируется объективное восприятие реальности. Поэтому так важно не просто его развивать, но и контролировать этот процесс.

Авторы теста и цели исследования

Известный американский изобретатель и психолог Уильям Гордон в прошлом столетии предложил метод тестирования способностей творческого мышления для взрослых – «Простые аналогии». Идея заинтересовала детских психологов и педагогов, поэтому они упростили тест и адаптировали для младших школьников. Над этой задачей работали специалисты из разных стран, поэтому однозначно автор методики не назван.

Российские педагоги в своей практике ориентируются на технику выполнения теста, описанную в учебнике по возрастной психологии авторами И.Ю. Кулагиной и Калюцким В.Н.

Главная цель исследования - оценить гибкость и логичность мышления учеников начальной школы. Но такая диагностика преследует и другие задачи:

- проверить точность и скорость установления причинно-следственных связей между предложенными объектами;

- установить, насколько быстро ребёнок понимает задачу и как быстро приступает к решению;

- насколько развиты у школьника ассоциативные связи;

- проанализировать концентрацию, устойчивость внимания и способность его переключения;

- определить ведущий тип мышления, используемый учеником при решении задачи - логический или визуальный.

Выбирать аналогии ребёнок может, используя визуальное или логическое мышление. При визуальном типе выполняется оценка объектов по внешним признакам, а при логическом - анализируется суть понятия.

Мышление младших школьников характеризуется высокими темпами развития, особенно словесно-логического типа. На этом факте основана большая часть методик диагностики учеников.

Как проводить тестирование по методике «Простые аналогии»

Педагог или психолог, который проводит тестирование, объясняет каждому ученику, что ему требуется сделать. В качестве примера обычно используется первый вопрос в бланке с заданиями, но также можно предложить и свои варианты. Как правило, двух-трёх аналогий достаточно для понимания сути задания.

Пример объяснения: перед вами группы слов. В каждой из них первые два слова находятся в определённой связи, которую необходимо понять. Третье слово также имеет аналогичную связь с одним из слов, написанных ниже. Какое из этих слов подходит, то и нужно отметить на бланке.

Есть задание:

- школа = обучение, больница = ?;

- а) доктор; б) ученик; в) лечение; г) учреждение; д) больной.

Слово «школа» имеет связь со словом «обучение». С каким словом по такой же аналогии будет иметь связь слово «больница»? Такой вопрос должен поставить себе каждый школьник и выбрать слово-ответ. Ответ такой: если в школе детей обучают, то в больнице - лечат, значит, подходит слово «лечение».

Разработано несколько вариантов задания с аналогиями. Обычно они состоят из 32 вопросов и на каждый отведено не более трёх минут. Но можно использовать и бланки с меньшим количеством заданий. Для младшеклассников чаще выбирают такие:

- «Бежать - Кричать, стоять - ?: а) молчать, б) ползать, в) шуметь, г) звать, д) конюшня».

- «Рожь - Яблоня, поле - ?: а) забор, б) садовник, в) яблоки, г) сад, д) листья».

Для проведения исследования понадобятся:

- секундомер;

- стимульный материал (бланк с заданиями) по количеству тестируемых;

- ручка или карандаш, чтобы отмечать выбранные варианты ответов.

Стимульный материал

- 1. Лошадь: Жеребёнок = Корова: ? Пастбище, Рога, Молоко, Телёнок, Бык.

- 2. Тонкий: Толстый = Безобразный: ? Красивый, Жирный, Грязный, Урод, Веселый.

- 3. Свинец: Тяжёлый = Пух: ? Трудный, Перина, Перья, Лёгкий, Куриный.

- 4. Ложка: Каша = Вилка: ? Масло, Нож, Тарелка, Мясо, Посуда.

- 5. Яйцо: Скорлупа = Картофель: ? Курица, Огород, Капуста, Суп, Шелуха.

- 6. Коньки: Зима = Лодка: ? Лёд, Каток, Весло, Лето, Река.

- 7. Ухо: Слышать = Зубы: ? Видеть, Лечить, Рот, Щётка, Жевать.

- 8. Собака: Шерсть = Щука: ? Овца, Ловкость, Рыба, Удочки, Чешуя.

- 9. Пробка: Плавать = Камень: ? Пловец, Тонуть, Гранит, Возить, Каменщик.

- 10. Чай: Сахар = Суп: ? Вода, Тарелка, Крупа, Соль, Ложка.

- 11. Дерево: Сук = Рука: ? Топор, Перчатка, Нога, Работа, Палец.

- 12. Дождь: Зонтик = Мороз: ? Палка, Холод, Сани, Зима, Шуба.

- 13. Школа: Обучение = Больница: ? Доктор, Ученик, Учреждение, Лечение, Больной.

- 14. Песня: Глухой = Картина: ? Хромой, Слепой, Художник, Рисунок, Больной.

- 15. Нож: Сталь = Стол: ? Вилка, Дерево, Стул, Пища, Скатерть.

- 16. Рыба: Сеть = Муха: ? Комар, Комната, Жужжать, Паутина.

- 17. Птица: Гнездо = Человек: ? Люди, Птенец, Рабочий, Зверь, Дом.

- 18. Хлеб: Пекарь = Дом: ? Вагон, Город, Жилище, Строитель, Дверь.

- 19. Пальто: Пуговица = Ботинок: ? Портной, Магазин, Нога, Шнурок, Шляпа.

- 20. Коса: Трава = Бритва: ? Сено, Волосы, Острая, Сталь, Инструмент.

- 21. Нога: Сапог = Рука: ? Галоши, Кулак, Перчатка, Палец, Кисть.

- 22. Вода: Жажда = Пища: ? Пить, Голод, Хлеб, Рот, Еда.

- 23. Электричество: Проволока = Пар: ? Лампочка, Ток, Вода, Трубы.

- 24. Паровоз: Вагоны = Конь: ? Поезд, Лошадь, Овёс, Телега, Конюшня.

- 25. Алмаз: Редкий = Железо: ? Драгоценный, Железный, Твёрдый, Сталь, Обычный.

- 26. Бежать: Стоять = Кричать: ? Молчать, Ползать, Шуметь, Звать, Плакать.

- 27. Волк: Пасть = Птица: ? Воздух, Клюв, Соловей, Яйца, Пение.

- 28. Растение: Семя = Птица: ? Зерно, Клюв, Соловей, Пение, Яйцо.

- 29. Театр: Зритель = Библиотека: ? Актёр, Книги, Читатель, Библиотекарь, Любитель.

- 30. Железо: Кузнец = Дерево: ? Пень, Пила, Столяр, Кора, Листья.

- 31. Нога: Костыль = Глаза: ? Палка, Очки, Слезы, Зрение, Нос.

- 32. Утро: Ночь = Зима: ? Мороз, День, Январь, Осень, Сани.

Таблица: ключ к тесту (вопросы 1–16)

Тестирование проводится для группы школьников или по одному. Группа должна быть небольшой: не более 10 – 15 человек. За партой или столом каждый ребёнок сидит сам.

Работа ведётся так:

- Руководитель раздаёт участникам бланки с заданиями, а на доске описывает или объясняет другим удобным способом, что нужно делать.

- Затем педагог оговаривает правила оформления теста. Важно чётко и доступно изложить все нюансы и желательно дополнить, что нельзя ставить на бланке лишние значки.

- После этого оговаривается время, отведённое на выполнение заданий, если оно ограничено. Обычно - 2–3 минуты. Есть ли ограничения, определяет психолог или педагог, проводящий тестирование, в соответствии с индивидуальными особенностями группы .

- Далее школьники отвечают на задания, после чего руководитель собирает бланки и приступает к анализу результатов.

Не все дети с одинаковой скоростью включаются в процесс. Если в коллективе есть медлительный ученик, нужно чаще подходить к нему во время выполнения заданий и при необходимости пояснять вопрос или просто подбадривать ребёнка. Но подсказывать запрещается!

Интерпретация результатов

Подсчёт результатов не занимает много времени. Правильный ответ - 1 балл. Максимальное количество баллов - 32.

Таблица: коридоры итоговых баллов

После анализа ответов детей психолог выдаёт рекомендации учителю и родителям по коррекции состояния ребёнка, предлагает индивидуальные программы развития внимание, усидчивости, логического мышления, умения анализировать и систематизировать информацию.

Для развития логического мышления рекомендуется привлекать ребёнка к интересным интеллектуальным занятиям, например, к игре в шахматы. Полезны также чтение книг с пересказом, решение логических математических заданий, некоторые компьютерные игры-стратегии.

«Простые аналогии» - один из самых объективных, точных и простых методов оценки мышления учеников начальной школы. Такое тестирование помогает педагогу установить проблемы в развитии и предложить варианты коррекции индивидуально для каждого тестируемого.

Школьное обучение предполагает усвоение большого объема теоретического материала и применение полученных знаний на практике. При этом от ребенка требуется максимум внимания и способность мыслить логически. Безусловно, эти качества формируются и совершенствуются постепенно. Но до начала обучения педагогам необходимо оценить уже имеющийся уровень их развития, чтобы по результатам провести определенную коррекцию. Сегодня одним из самых точных, быстрых и объективных способов диагностики мышления младших школьников является методика «Простые аналогии».

Об авторе

В середине прошлого столетия американский психолог Уильям Гордон предложил создание аналогий в качестве способа развития Тест был разработан для взрослых людей. Однако его диагностическая точность настолько понравилась педагогам и психологам, что они решили адаптировать методику для детей. Совместные усилия специалистов нескольких стран значительно упростили тест, внеся в него существенные качественные изменения.

В настоящее время в российских школах активно применяется методика «Простые аналогии». Автор ее однозначно не назван. Однако отечественные педагоги следуют технике выполнения теста, подробно описанной в учебнике по возрастной психологии для вузов И.Ю. Кулагиной и В.Н. Калюцкого.

Цель методики

Диагностика мышления младших школьников имеет несколько ориентаций:

- Проверить, как быстро и точно ребенок способен установить причинно-следственные связи между объектами.

- Оценить его критическое восприятие информации и уровень ассоциативных связей.

- Установить степень врабатываемости ребенка в новый материал.

- Оценить устойчивость, концентрацию, распределение и

Немаловажной целью, которую преследует методика «Простые аналогии», является и установка доминирующего типа мышления, или концептуальных связей между объектами, которые ребенок использует при решении задач. Это может быть опора на внешнее сходство или вывод из сути понятия (логическое мышление).

Описание

Классически данный тест представлен на отпечатанном бланке с 32 пунктами. Каждая позиция включает два слова, которые имеют определенную логическую связь между собой. Эта пара выступает как образец. Рядом дано еще одно слово, к которому по примеру необходимо подобрать ассоциацию по аналогии. Процесс подбора происходит из вспомогательных слов, приведенных чуть ниже. При этом логическая связь должна быть оправдана самой аналогией, приведенной в образце.

Например: солнце - панама, дождь - …?

Из слов «вода», «холод», «лужи», «зонт» прочной логической связью обладает последнее слово. Так как аналогией здесь является «защита». Человек от солнца защищается панамой, от дождя - зонтом.

Методика «Простые аналогии» для младших школьников может проводиться индивидуально или в группе. При групповом тестировании детей сажают по одному, предупреждая тем самым списывание у соседа.

В отношении времени также существует два варианта: с ограничением (две-три минуты на вопрос) и без него. Временные рамки педагог может установить только со ссылкой на психические и физиологические особенности ребенка.

Инструкция

Методика «Простые аналогии» имеет четкую инструкцию проведения тестирования и предполагает четыре этапа:

- Подготовка. Сначала педагогу необходимо на доске разместить два сигнальных образца. Задания подобны тем, что в бланках, но не аналогичные. Затем детям раздают бланки с комментарием о подписи каждого (фамилия, имя).

- Тренировка. Теперь внимание детей переключается на доску и происходит объяснение задания. Сначала дети пробуют провести подбор ассоциации устно.

- Выполнение теста. После напутствия педагога на внимательное прочтение образца в бланке дети приступают к письменному выполнению. Для уточнения задания можно совместно разобрать первую позицию. Например: «медведь - медвежонок». Педагог должен сделать акцент, что речь идет о животных и их детенышах. Значит, ассоциацией к слову «лошадь» по данной аналогии будет «жеребенок».

- Подсчет результатов. На этом этапе происходит сбор и проверка бланков. Оцениваются работы в соответствии с рекомендованными критериями теста.

К важным моментам проведения можно отнести объяснение педагога того, как правильно заполнять бланк. Ставить галочку напротив правильного ответа или подчеркивать его. Это необходимо, чтобы ребенок не путался и не терял времени на решение.

Если в группе есть медлительный малыш, то педагогу стоит чаще подходить к нему во время выполнения теста, но только для того чтобы приободрить или разъяснить вопрос, а не помогать отвечать правильно.

Интерпретация

Значительным преимуществом являются точные, быстрые подсчеты, которые дает методика «Простые аналогии». Интерпретация ее в количественном варианте выглядит так:

- при 31-32 баллах логическое мышление у ребёнка развито высоко;

- при 25-30 баллах качество мышления оценивается хорошо, но следует поработать над устойчивостью внимания;

- при 15-24 баллах логика и внимание ребенка нуждаются в регулярной тренировке;

- при 5-14 баллах можно говорить о ежедневных занятиях по развитию навыков.

При низких показателях коррекция внимания и логического мышления обязательна. Такие занятия помогут ребенку в дальнейшем обучении, значительно повысив уровень его развития.

Сложные аналогии

Для детей, получивших максимальный балл, может быть проведен тест по сложным аналогиям. Принцип установки связи остается тем же, усложняется лишь система выполнения заданий. Теперь ребенок должен распределить типы аналогий по группам. Подбор ассоциаций не требуется.

Методика «Простые и сложные аналогии» - это самый эффективный и быстрый способ сегодня проверить и внимания у школьников с целью обеспечения качественного образовательного процесса.

Определение школьной тревожности. Методики на исследование памяти. Тесты мышления. Вербальные методики. Детские проективные методики. Опросники межличностных отношений ребёнка. Данная анкета предназначена для разного рода случаев психологической практики, в которой требуется определить особенности взаимоотношений детей или подростков в диаде. Анкета направлена на выявление мотивации дружбы с конкретным человеком. Данная анкета предваряет психологическую консультацию родителей. Анкета предназначена для сбора сведений о неуспевающем ребенке со стороны работников образовательного учреждения. Дислалия. Дизартрия. Ринолалия. Методика предназначена для исследования работоспособности у дошкольников. Данная методика применяется в целях знакомства с ребенком (младшим школьником), его главными проблемами. В интервью ребенку предлагается идентифицировать себя со всемогущим волшебником, который может сделать все, что захочет, в волшебной стране и в нашем реальном мире. Методика заучивания десяти слов была предложена А. Р. Лурия. Она позволяет исследовать процессы памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение. Методика состоит из 30 заданий на установление логических связей между словами по заданному образцу. Она предназначена для оценки особенностей вербального (понятийного) мышления. Другой вариант "Аналогий". В ходе рассказа фантазия ребенка оценивается по признакам: скорость процессов воображения, необычность, оригинальность образов, богатство фантазии, глубина и проработанность (детализированность) образов. Эта методика предназначена для детей в возрасте от 3 до 4 лет. Ребенку показывают рисунок и просят, внимательно посмотрев на этот рисунок, сказать, какое время года изображено на каждой части данного рисунка. Методика предназначается для психодиагностики наглядно-действенного мышления детей в возрасте от 4 до 5 лет. Ее задание состоит в том, чтобы быстро и точно вырезать из бумаги нарисованные на ней фигуры. В шести квадратах, на которые он разделен, изображены различные фигуры. С помощью данной методики определяется динамика процесса заучивания. Ребенок получает задание за несколько попыток выучить наизусть и безошибочно воспроизвести ряд, состоящий из 12 слов. В этой методике в качестве стимульного материала ребенку предлагается пять наборов слов по десять слов в каждом. Методика предназначена для оценки уровня развития вербального интеллекта у детей 6 – 8 лет. В задачу ребенка входит закончить начатое психологом предложение. Все предложения построены таким образом, что их можно закончить лишь определенным словом. С помощью данной методики оценивается объем внимания ребенка. Методика предназначена для определения объема кратковременной зрительной памяти. Дети в качестве стимулов получают картинки. Методика предназначена для оценки концентрации внимания у детей. Используется в батарее с другими тестами на внимание. Шкала для оценки уровня развития операции обобщения. Методика позволяет выявить уровень процессов обобщения и отвлечения. Оценка уровня зрительного восприятия. Эта методика предназначается для психодиагностики мышления детей в возрасте от 3 до 4 лет. Эта методика предназначена для диагностики уровня развития наглядно-действенного мышления. Представляемая далее методика определяет запас слов, которые хранятся в активной памяти ребенка. Взрослый называет ребенку некоторое слово из соответствующей группы и просит его самостоятельно перечислить другие слова, относящиеся к этой же группе. Методика предназначена для оценки словарного запаса ребенка и беглости мышления. При помощи этой методики оцениваются элементарные образные представления, ребенка об окружающем мире и о логических связях и отношениях, существующих между некоторыми объектами этого мира: животными, их образом жизни, природой. С помощью этой же методики определяется умение ребенка рассуждать логически и грамматически правильно выражать свою мысль. Этот вариант методики предназначается для детей, поступающих в школу. Ребенку предлагается любая картинка, на которой изображены люди и различные предметы (например, такая, которая изображена ниже). Его просят в течение 5 минут как можно подробнее рассказать о том, что изображено и что происходит на этой картинке. Оценивается объём зрительной памяти. Уровень развития понятийного мышления. Задача этой методики - определить исходную мотивацию учения у детей, поступающих в школу, т.е. выяснить, есть ли у них интерес к обучению. ... Методика предназначена для оценки долговременной памяти ребенка. Проводится индивидуально. Ребенок получает задание за 5 мин придумать какую-либо игру и подробно рассказать о ней, отвечая на вопросы экспериментатора. В этом задании детям показывают рисунок и объясняют, что на нем изображен лабиринт, вход в который указан стрелкой, расположенной слева вверху, а выход - стрелкой, располагающейся справа вверху. Тестовое задание в этой методике предназначено для оценки переключения и распределения внимания ребенка. Методика предназначена для оценки уровня развития когнитивного представления у ребенка. Применяется индивидуально. Цель данной методики - оценка образно-логического мышления ребенка. Оценивается фантазия ребёнка. Данная методика относится к классическим, использующимся для усвоения процессов анализа и синтеза. Может быть применена для изучения мышления школьников любого возраста. Цель: исследование операций сравнения, анализа и синтеза в мышлении детей и подростков. Материал: несколько пар слов для сравнения, отпечатанных на листе бумаги. Эта методика - на узнавание. Данный вид памяти появляется и развивается у детей в онтогенезе одним из первых. От развитости данного вида существенно зависит становление других видов памяти, в том числе запоминания, сохранения и воспроизведения. Оценивается уровень развития восприятия. Методика предназначена для оценки готовности к обучению. Ребенку предлагается серия рисунков, на каждой из которых не хватает какой-то существенной детали. Цель этой методики, основанной на прогрессивных матрицах Равена, - определить, насколько ребенок в состоянии, сохраняя в кратковременной и оперативной памяти образы виденного, практически их использовать, решая наглядные задачи. Эта методика предназначена для детей от 4 до 5 лет. Она призвана исследовать процессы образно-логического мышления, умственные операции анализа и обобщения у ребенка. Методика предназначена для примерной оценки уровня развития у ребенка технического мышления. Проводится индивидуально, используется в батарее с другими тестами. Общая тревожность в школе. Переживание социального стресса. Фрустрация потребности в достижение успеха. Страх самовыражения. Страх ситуации проверки знаний. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу. Проблемы и страхи в отношениях с учителями. Программа содержит четыре методики, направленные на выявление психосоциальной зрелости, уровня развития аналитического мышления и речи, а также школьно-необходимых функций в форме способности к произвольному поведению. Произвольность внимания. Активность мышления. Данная методика применяется как для предварительного знакомства с ребенком, так и с целью выяснить степень выраженности познавательного или игрового мотивов в аффективно-потребностной сфере. Предлагаемая методика позволяет выявить три возможных «типа» восприятия индивидом группы. При этом в качестве показателя типа восприятия выступает роль группы в индивидуальной деятельности воспринимающего.Простые аналогии. Выполнение этого задания требует понимания логических связей и отношений между понятиями, а также умения устойчиво сохранять заданный способ рассуждений при решении длинного ряда разнообразных задач. Методика заимствована из психологии труда.

Для проведения опыта нужен бланк или просто отпечатанный на машинке ряд задач (см. табл. 7.5). Задание пригодно для исследования больных с образованием не ниже 8 классов.

Инструкция дается в форме совместного решения первых трех задач. «Вот посмотрите, - говорят больному, - здесь написано два слова: сверху «лошадь», снизу «жеребенок». Какая между ними связь? Жеребенок - детеныш лошади. А здесь, справа тоже сверху одно слово - «корова», а внизу пять слов на выбор. Из них нужно выбрать только одно слово, которое также будет относиться к слову «корова», как жеребенок к лошади, т.е. чтобы оно обозначало детеныша коровы. Это будет... теленок. Значит, нужно раньше установить, как связаны между собой слова, написанные слева, вот здесь (показ) и затем установить такую же связь справа.

Разберем еще пример. Вот здесь слева «яйцо» и «скорлупа». Связь такая: чтобы съесть яйцо, нужно снять скорлупу. А справа «картофель» и внизу пять слов на выбор. Нужно выбрать из пяти нижних слов справа одно такое, которое относится к верхнему, как это нижнее - к этому верхнему (показ слов слева)».

Таблица 7.5

Набор задач

|

Лед, каток, весло, лето, река |

|||

|

Видеть, лечить, рот, щетка, жевать |

|||

|

Овца, ловкость, рыба, удочки, чешуя |

|||

|

Пловец, тонуть, гранит, возить, каменщик |

|||

|

Вода, тарелка, крупа, соль, ложка |

|||

|

Топор, перчатка, нога, работа, палец |

|||

|

Палка, холод, сани, зима, шуба |

|||

|

Больница |

|||

|

Обучение |

Доктор, ученик, учреждение, лечение, больной |

||

|

Хромой, слепой, художник, рисунок, больной |

|||

|

Вилка, дерево, стул, пища, скатерть |

|||

|

Решето, комар, комната, жужжать, паутина |

|||

|

Люди, птенец, рабочий, зверь, дом |

|||

|

Вагон, город, жилище, строитель, дверь |

|||

|

Пуговица |

Портной, магазин, нога, шнурок, шляпа |

|

Сено, волосы, острая, сталь, инструмент |

|||

|

Галоши, кулак, перчатка, палец, кисть |

|||

|

Пить, голод, хлеб, рот, еда |

|||

|

Электричество |

|||

|

Проволока |

Лампочка, ток, вода, трубы, кипение |

||

|

Поезд, лошадь, овес, телега, конюшня |

|||

|

Драгоценный, железный, твердый, сталь, обычный |

|||

|

Молчать, ползать, шуметь, звать, плакать |

|||

|

Воздух, клюв, соловей, яйцо, пение |

|||

|

Растение |

|||

|

Зерно, клюв, соловей, пение, яйцо |

|||

|

Библиотека |

|||

|

Мороз, день, январь, осень, сани |

|||

|

Пень, пила, столяр, кора, листья |

|||

|

Галка, очки, слезы, зрение, нос |

Инструкция несколько длинновата, но обязательно нужно добиться того, чтобы больной хорошо ее усвоил.

В норме, при соответствующем образовании исследуемые усваивают порядок решения задач после 2-3 примеров. Если больной, имеющий образование 8 классов, никак не может усвоить задание после 3-4 примеров, это дает основание думать, что его интеллектуальные процессы по крайней мере затруднены.

Чаще всего при выполнении задания наблюдаются случайные ошибки. Вместо того чтобы руководствоваться при выборе слова образцом логической связи слева, больной просто подбирает к верхнему слову справа какое-либо близкое по конкретной ассоциации слово из нижних. Так, в задаче, представленной на табл. 7.6, больной выбирает слово «лечить» просто потому, что зубы часто приходится лечить.

Таблица 7.6

Часто бывает так, что больной решает 3-4 задачи таким бездумным, неправильным способом, а затем без всякого напоминания со стороны экспериментатора возвращается к правильному способу решений. Такая неустойчивость процесса мышления, соскальзывание суждений на путь случайных, облегченных, ненаправленных ассоциаций наблюдается при утомляемости больных, при хрупкости процессов мышления как органического, так и шизофренического генеза.

Существуют, однако, некоторые отличия между особенностями решений больных. При органической слабости больные мгновенно «спохватываются» и исправляют свои ошибки, как только замечают, что экспериментатор недоволен их ответами. Сам экспериментатор может, напомнив инструкцию и настойчиво потребовав от больного внимательной работы и несколько задев при этом его самолюбие, добиться от больного-органика (с травматическим, сосудистым или легким интоксикационным процессом) безошибочного продолжения работы.

Между тем ошибки больного шизофренией обусловлены слабостью побуждений, рыхлостью и ненаправленностью ассоциаций. «Соскальзывания» мысли больных обычно не поддаются коррекции, от них часто не удается добиться безупречных решений даже при повторных решениях тех же задач. Ошибки они допускают не в трудных, а в легких задачах. У больных не выявляется «предпочтения истины», т.е., выяснив с помощью экспериментатора правильное решение задачи, больной считает одинаково правомерным и прежнее, ошибочное, и другое, правильное.

Помимо «хрупкости», неустойчивости и непоследовательности решений, больные шизофренией обнаруживают при выполнении этого задания более выраженную расплывчатость мышления. Обилие слов, которыми им приходится оперировать, вызывает у них множество ассоциаций. Больные начинают связывать между собой слова одних задач со словами других и совершенно теряются в возникшей мешанине связей.

Если больной безупречно выполняет все задание, решив все 30-35 задач быстро и без ошибок, это еще не дает психологу основания утверждать, что мышление больного не нарушено. Методика может не выявить тонких, мало выраженных расстройств.

Методикой можно пользоваться для повторных проб, если разделить этот набор на две или три части.

Сложные аналогии. Методика направлена на выявление того, в какой мере больному доступно понимание сложных логических отношений и выделение абстрактных связей. Кроме того, методика провоцирует проявления резонерства у больных, склонных к нему. Методика предложена Э.А. Коробковой.

Для проведения опытов нужен бланк (см. табл. 7.7).

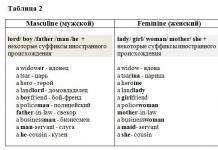

- 1. Овца - стадо

- 2. Малина - ягода

- 3. Море - океан

- 4. Свет - темнота

- 5. Отравление - смерть

- 6. Враг- неприятель

Таблица 7.7

Пары слов

Методику можно применять при исследовании больных, имеющих не менее 8 классов образования, но чаще всего ввиду очень большой трудности ее применяют при исследовании больных со средним и высшим образованием.

Больному говорят: «Давайте рассмотрим, какая связь между этими парами слов (вверху)», и подробно характеризуют принцип связи каждой пары. Так, ему объясняют, что «свет - темнота» - противоположные понятия, «отравление - смерть» имеют причинно- следственную связь, «море - океан» имеют количественное отличие.

После этого больному предлагают прочесть каждую пару из расположенных внизу, сказать, к какой паре из числа верхних она относится, и показать принцип этой связи. Больше никаких объяснений экспериментатор не дает, а только записывает решения больного (форму протокола см. табл. 7.8), пока он не делает 2-3 попыток самостоятельного решения. В случае, если первые решения свидетельствуют о том, что больной задачу не понял, экспериментатор дает повторные объяснения и вместе с больным решает 2-3 задачи.

Правильное решение задачи должно иметь примерно следующую форму: «физика - наука» соответствует паре «малина - ягода», потому что физика - одна из наук, так же, как малина - это один из видов ягод. Или «испуг - бегство» соответствует «отравление - смерть», потому что и там, и здесь причинно-следственные отношения.

Форма протокола

Таблица 7.8

В протоколе лучше записывать обе соотносимые пары слов (а не номер задачи) во избежание возможных ошибок. Обсуждение следует записывать полностью. Можно в одной графе чередовать реплики и вопросы экспериментатора (заключая их в скобки) и ответы испытуемого.

Если больной правильно, без особого труда решил все задания и логично объяснил все сопоставления, это дает право написать в заключении, что ему доступно понимание абстракций и сложных логических связей (но это еще не означает, что у него нет расстройств мышления).

Если же больной с трудом понимает инструкцию и ошибается при сопоставлении, это еще не дает права делать вывод об интеллектуальном снижении: многие психически здоровые люди с трудом выполняют это задние. Нужно подвергнуть анализу ошибки, вернее, весь ход рассуждений больного.

Чаще всего эта методика оказывается полезной для выявления соскальзываний, внешних паралогичных умозаключений, т.е. той растекаемости мышления, которая наблюдается при шизофрении. Больной, например, начинает пространно рассуждать о том, что «испуг - бегство» соответствует паре «враг -неприятель», потому что во время войны такое бывает. Или отвечает, что «физика - наука» соответствуют понятиям «свет - темнота», так как это понятия, изучаемые физикой.

Следовательно, анализ экспериментальных данных, полученных с помощью этой методики, основывается не столько на ошибках и неправильных решениях, сколько на тех рассуждениях, которыми больные свои доводы обосновывают. Иногда за правильным ответом кроется ложное понимание. Так, «испуг - бегство» больной соотносит с «отравление - смерть». Это верно, но больной объясняет, что и то, и другое похоже потому, что связаны со словом «страх».

Без обсуждения эксперимент не имеет смысла. Особенно трудны соотношения понятий «бережливость - скупость» и «прохлада - мороз». Они редко выполняются без помощи экспериментатора, но дискуссия по ним интересна.

Все ограничения в истолковании данных по этой методике не лишают ее ценности. При исследовании больных с высоким уровнем образования она всегда дает интересный результат как материал для обсуждения.