Agence fédérale pour l'éducation

Établissement d'enseignement public

formation professionnelle supérieure

"Université d'État Vladimir"

Département de sociologie

Résumé sur la discipline sociologie sur le thème :

"Théories sociologiques du conflit

(K. Marx, G. Simmel, R. Dahrendorf)"

Effectué :

Étudiant du groupe EUT-108

Tarasova K.I.

Vérifié:

Bannova T.A.

G.Vladimir

2009

Contenu

- Introduction 3

- Théories sociologiques du conflit 5

2.1 Karl Marx.

Doctrine dialectique de la contradiction et du conflit 5

2.2 « Fonctionnalisme de conflit » par Georg Simmel 7

2.3 Ralf Dahrendorf.

Modèle de conflit dialectique et ses conséquences 9

- Conclusion 14

- Bibliographie 15

Introduction

Les conflits constituent l’un des phénomènes les plus importants de la vie sociale et politique moderne. Tout le monde est bien conscient que la vie humaine en société est complexe et pleine de contradictions, qui conduisent souvent à des conflits d'intérêts à la fois des individus et des grands et petits groupes sociaux.

Un conflit (du latin « confiluctus ») désigne un choc de camps, d'opinions, de forces.

L’histoire de la civilisation humaine est pleine de conflits de toutes sortes. Certains conflits s’étendaient sur des continents entiers et des dizaines de pays et de peuples, d’autres impliquaient de grandes et petites communautés sociales, et d’autres encore opposaient des individus. Depuis l’Antiquité, les gens tentent de résoudre les contradictions émergentes et rêvent d’une société sans conflit. L’émergence d’un État peut également être considérée comme une volonté de créer un mécanisme universel de prévention et de résolution des conflits. Les anciennes lois du cruel roi Hammourabi (1792 - 1750 av. J.-C.) contiennent des dizaines de façons de résoudre les situations de conflit. Selon la légende, le roi Salomon (965 - 928 av. J.-C.) est devenu célèbre pour sa sagesse et sa capacité à éviter et à résoudre les conflits.

Au fil des siècles, les plus grands esprits de l’humanité ont créé des modèles théoriques d’une société sans conflit et ont parfois tenté de les traduire dans la vie réelle.

Malheureusement, tout s’est soldé par un échec et a donné lieu à des conflits encore plus violents.

Aujourd’hui, les conflits sont une réalité quotidienne. Peut-être que le XXIe siècle offrira à l’humanité une alternative : soit il deviendra un siècle de conflits, soit il sera le dernier siècle de l’histoire de la civilisation. Conflits au XXe siècle. est devenue la principale cause de décès. Deux guerres mondiales, les conflits militaires locaux, la terreur des régimes totalitaires, la lutte armée pour le pouvoir, les meurtres, les suicides, les désaccords, les contradictions entre individus - tous ces types de conflits, selon l'estimation la plus approximative, ont coûté jusqu'à 300 millions de vies humaines en le siècle dernier. L’amélioration lente mais imparable des armes de destruction massive et les essais d’armes nucléaires indiquent un danger croissant de guerre utilisant ces armes. La lutte politique interne est l’un des facteurs décisifs du développement de la plupart des États. Les conflits au sein des organisations ont souvent une influence décisive sur la qualité de leurs activités. L'harmonie au sein de la famille et avec soi-même est la condition la plus importante pour une vie heureuse pour chaque personne.

Tout cela témoigne du rôle décisif des conflits dans la vie d'un individu, d'une famille, d'une organisation, d'un État, d'une société et de l'humanité dans son ensemble. A la fin du 20ème siècle. La Russie est très probablement le leader mondial incontesté et inaccessible, non seulement en termes de pertes humaines dans les conflits, mais aussi en termes de leurs autres conséquences destructrices : matérielles et morales. La fin du siècle a présenté à la Russie une alternative : soit le gouvernement et le peuple seront capables, sinon de gouverner, du moins de maintenir les conflits sociaux dans un cadre réglementé, soit les conflits contrôleront le peuple et le gouvernement en dictant leurs décisions. des scénarios « insensés et impitoyables » dans l’histoire de chacun et la biographie de chacun. Notre ignorance des lois de l'émergence, du développement et de la résolution des conflits au cours de la seule dernière décennie a été payée par la vie de centaines de milliers de personnes, la destinée détruite de dizaines de millions de personnes et l'effondrement d'un système largement imparfait. , mais toujours une grande puissance.

Pour résoudre efficacement les problèmes émergents, chaque personne doit acquérir le niveau nécessaire de connaissances théoriques et de compétences pratiques en matière de comportement dans les situations de conflit, ainsi que des connaissances sur les causes et les méthodes de résolution des conflits.

Il est décrit dans la littérature historique et de fiction grande quantité variant en force, en conséquences pour les personnes, en forme et en contenu des situations de conflit. Les experts ont calculé qu'au cours des 5 000 dernières années, l'humanité a participé à environ 15 000 guerres locales et générales - l'une des formes les plus terribles de résolution des contradictions sociales. De ce fait, quelle que soit la façon dont nous le traitons, il s'ensuit que toute l'histoire de la civilisation est imprégnée de conflits sociaux, dont la résolution devient souvent impossible sans le recours à des méthodes et techniques énergiques, ce qui, bien entendu, cause des dommages irréparables à tous les domaines de la vie et de l'activité des peuples. Il convient de noter que le plus souvent, même les situations de conflit les plus graves surgissent et « se développent » à partir des situations, des raisons, des raisons les plus petites et apparemment primitives, et donc de la prise en compte de l'essence même du conflit, de l'analyse de toutes ses composantes, ainsi que les méthodes pour le résoudre constituent le sujet le plus important de la psychologie sociale en tant que science.

II. Théories sociologiques du conflit

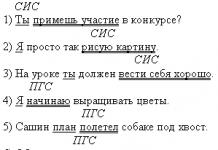

2.1. Karla Marx. Doctrine dialectique de la contradiction et du conflit

Contribution importante à théorie générale Le conflit a été introduit par Karl Marx, développant la doctrine de la contradiction et développant un modèle de conflit de classe révolutionnaire et de changement social.

Le sociologue américain J. Turner, qui considérait Marx comme l'un des créateurs de la théorie du conflit, sur la base de l'étude des œuvres de Marx, a formulé les principales dispositions suivantes de la doctrine marxiste du conflit :

1. Même si les relations sociales présentent les propriétés d'un système, elles contiennent néanmoins un grand nombre d'intérêts contradictoires ;

2. Cette circonstance indique que le système social génère systématiquement des conflits ;

3. Les conflits sont donc inévitables et très courants systèmes sociaux;

4 . De tels conflits ont tendance à se manifester sous la forme d’intérêts opposés ;

5. Les conflits surviennent le plus souvent en raison de ressources insuffisantes, notamment de pouvoir ;

6. Les conflits sont la principale source de changements dans les systèmes sociaux ;

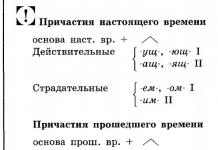

7. Tout conflit est de nature antagoniste. De plus, dans un souci de systématisation et de clarté, Turner a rassemblé les principales dispositions de la doctrine de Marx sur la contradiction et le conflit dans une sorte de tableau. Tableau (fragment)

Thèses clés de Marx

1. Plus les ressources rares sont inégalement réparties dans le système, plus le conflit d'intérêts entre les segments dominants et subordonnés (groupes sociaux) du système est profond.

2. Plus les groupes subordonnés prennent conscience de leurs propres intérêts, plus ils sont susceptibles de remettre en question la légitimité et l’équité de la forme actuelle de répartition de ressources rares.

3. Plus les groupes subordonnés du système sont conscients de leurs intérêts, plus ils doutent de la légalité de la répartition des ressources rares, plus il est probable qu'ils devront entrer conjointement en conflit ouvert avec les groupes dominants du système. système.

4. Plus la polarisation entre dominants et subordonnés est forte, plus le conflit sera violent.

5. Plus le conflit est violent, plus les changements structurels du système et la redistribution des ressources rares sont importants.

Ces thèses clés de Marx, telles qu'interprétées par Turner, expliquent les causes et les facteurs du conflit, leur influence sur les caractéristiques du développement du conflit.

Marx a développé la théorie du conflit social dans la société. Mais les thèses énoncées sont également applicables à la théorie du conflit d'un groupe social de niveau inférieur - l'organisation d'un groupe de travail. Ainsi, selon ces dispositions, le conflit est une propriété inévitable et commune du développement d'une organisation.

L’une des principales causes des conflits organisationnels est le manque de ressources et notamment de pouvoir, ainsi que la répartition inégale et injuste de ces ressources.

La confirmation de l'exactitude des interprétations des enseignements de Marx en matière d'organisation peut être trouvée dans recherche moderne conflit et descriptions de l’expérience pratique des situations de conflit.

2.2. "Fonctionnalisme de conflit" par Georg Simmel

De même, vous pouvez transférer les théories d'autres classiques de la conflictologie aux conditions d'une organisation (vous pouvez décrire indépendamment les trois autres théories d'une entreprise).

La plupart des scientifiques considèrent le « fonctionnalisme des conflits » de Georg Simmel comme le fondateur de la conflictologie théorique. Il croyait que les conflits dans la société étaient inévitables et inévitables. K. Marx structure sociale a présenté la société sous la forme de « couches dominantes et subordonnées », et le conflit, selon lui, se développe dans le système de « domination-subordination » et conduit toujours à la destruction ou au changement social. Mais Simmel a présenté la structure sociale de la société sous la forme de processus inextricablement interconnectés d'association et de dissociation de ses éléments, le conflit est une composante naturelle de ces processus, et puisque le conflit est inhérent à la fois à la dissociation et à l'association, il ne conduit pas nécessairement à la destruction du système ou changements sociaux.

Simmel note les conséquences positives des conflits : la préservation et le renforcement du système social en tant qu'intégrité, la cohésion et l'unification de l'organisme social.

Comme sources de conflit, Simmel cite non seulement le conflit d’intérêts, mais aussi la manifestation par les gens de ce qu’il appelle des « instincts d’hostilité ». L’instinct d’hostilité peut accroître la gravité du conflit. Il est possible d'atténuer le conflit grâce à l'harmonie des relations entre les personnes et à l'instinct amoureux.

Que. Simmel identifie des facteurs uniques qui influencent la nature du conflit : les instincts d'amour et de haine.

Simmel considère le conflit comme une variable variable qui présente différents degrés d'intensité ou de force. Les extrêmes de l’échelle d’intensité sont la compétition et la lutte. Simmel a défini la lutte comme une bataille chaotique et directe entre les partis. La concurrence est une lutte mutuelle plus ordonnée entre les parties, conduisant à leur isolement mutuel.

Contrairement à Marx, qui pensait que les conflits finissent par s’intensifier, prendre un caractère révolutionnaire et conduire à des changements structurels dans le système, Simmel analyse plus souvent les conflits moins intenses et aigus qui renforcent la force et l’intégration du système social. Cependant, Simmel a émis plusieurs jugements sur la gravité et la force du conflit. Ces jugements ont été formalisés et compilés par Turner.

Points clés de Simmel concernant la gravité des conflits :

1. Plus les groupes sont impliqués émotionnellement dans un conflit, plus le conflit est aigu.

2. Plus les groupes impliqués dans le conflit sont « regroupés », plus celui-ci est aigu.

3. Plus la cohésion relative des groupes impliqués dans le conflit est élevée, plus le conflit est aigu.

4. Plus l'accord entre les parties impliquées dans le conflit est fort, plus le conflit est aigu.

5. Moins les groupes en conflit sont isolés et aggravés en raison de la structure sociale large, plus le conflit est aigu.

6. Plus le conflit devient une fin en soi, plus il s’aggrave.

7. Plus, selon ses participants, le conflit dépasse les limites des objectifs et des intérêts individuels, plus il est aigu.

Il ressort de ces déclarations que les émotions plus fortes provoquées par un conflit sont plus susceptibles de conduire au recours à la violence. Dans les conflits interpersonnels, les sentiments provoqués par une intimité, une hostilité ou une jalousie antérieures augmenteront la gravité du conflit. Dans les conflits intergroupes, la cohésion interne des groupes, l'harmonie interne des relations des groupes impliqués dans le conflit sont plus susceptibles de provoquer des violences.

Description du travail

Les conflits constituent l’un des phénomènes les plus importants de la vie sociale et politique moderne. Tout le monde est bien conscient que la vie humaine en société est complexe et pleine de contradictions, qui conduisent souvent à des conflits d'intérêts à la fois des individus et des grands et petits groupes sociaux.

Un conflit (du latin « confiluctus ») désigne un choc de camps, d'opinions, de forces.

Toute théorie est un champ haute tension constitué divers problèmes. Si l’on évalue la sociologie à partir de ces positions, la théorie des conflits attire une attention particulière. mot latin confligère signifie une rencontre qui se réalise sous la forme d'une sorte de lutte. Le conflit est un problème qui se réalise sous la forme d'une opposition les uns aux autres par des sujets individuels ou des groupes sociaux de personnes, voire des civilisations. Ils ne seraient pas en conflit s’ils n’avaient pas des intérêts, des objectifs et des valeurs différents. Mais nous pensons que les intérêts et les objectifs sont en fin de compte déterminés par les valeurs. Par conséquent, les conflits sociaux reposent sur des valeurs de nature personnelle ou collective.

En règle générale, les chercheurs commencent la présentation de la théorie sociologique des conflits par les travaux de Karl Marx. Considérant le conflit de classes, il voyait sa résolution dans la révolution sociale.

Critique de la théorie des conflits et de leur dépassement (K. Marx)

K. Marx s'est efforcé d'être philosophiquement minutieux. Il s'inspire des enseignements de G. Hegel sur les contradictions comme sources motrices du mouvement. Par rapport à l'économie, K. Marx voyait une contradiction dans l'opposition entre travail concret et travail abstrait. Le développement de l’économie conduit à la formation de l’institution de la propriété privée, qui représente l’appropriation illégale d’importantes quantités de travail abstrait (social). L’économie, de par sa nature réelle et matérielle, détermine la politique et toutes les autres relations sociales. Grâce à la science, ayant pris conscience de leur situation, les classes opprimées entrent dans une lutte contre les exploiteurs dont les points critiques sont les révolutions sociales. Les révolutions féodales et bourgeoises n’ont modifié que la forme des contradictions sociales de classe. La révolution socialiste, selon Marx, abolit le phénomène même des contradictions sociales mondiales. Apparemment, il ne se rendait pas compte qu'indirectement cette affirmation mettait en doute la thèse de l'existence de contradictions initiales. Selon les principes de la dialectique, ils ne peuvent être annulés. Et cela signifie que les contradictions initiales devraient, selon toute vraisemblance, conduire à des contradictions mondiales. Les points de départ de la théorie de Marx, à savoir la présence de contradictions dialectiques et, par conséquent, l'opposition entre travail concret et travail abstrait, ainsi que la méthode qu'il a utilisée pour passer de l'abstrait au concret (lire : du travail abstrait aux classes) sont intenable. Leur faiblesse est principalement déterminée par le déni des valeurs de K. Marx.

À cet égard, les sociologues devraient recevoir leur dû. Ayant commencé à étudier les conflits sociaux, impressionnés par les travaux de K. Marx, principalement son « Capital », ils se tournent d'une manière ou d'une autre vers les valeurs comme variables sociologiques. Évidemment, à cet égard, il faut également se tourner vers les principes et les lois de la théorie sociologique.

Avec K. Marx, l'un des classiques de la théorie des conflits est G. Simmel. Il voyait les origines des conflits dans les motivations et instincts opposés des gens. Son idée principale est que non seulement ils n'interfèrent pas avec la formation des systèmes sociaux, mais qu'ils contribuent même à leur consolidation et à leur préservation.

R. Dahrendorf est le plus grand représentant de la théorie des conflits telle qu'elle a commencé à être discutée dans la seconde moitié du XXe siècle. "Bien qu'une explication générale du contexte structurel de tous les conflits sociaux soit impossible, le processus des conflits se développant à partir de certains états structurels est susceptible de s'appliquer à toutes leurs diverses formes." Ainsi, R. Dahrendorf ne se soucie pas d'étayer les conflits sociaux, se limitant à les énoncer. Les conflits sont universels en tant que signes d'associations coordonnées dans lesquelles il existe une répartition différenciée du pouvoir. Cela conduit à la formation de groupes sociaux qui diffèrent par leurs rôles et leurs intérêts. "Les conflits sociaux naissent de la structure des sociétés qui sont des alliances de domination et tendent à cristalliser constamment des affrontements entre partis organisés."

La séquence de développement d'un conflit est qu'il se manifeste d'abord, puis se réalise et atteint finalement sa forme finale. Dans leur phase finale, les parties en conflit sont organisationnellement identiques. Le conflit se développe, par exemple, entre nations, et non entre nations et parties. Les conflits peuvent être plus ou moins intenses et violents. Dans tous les cas, les conflits sociaux sont une force créatrice qui assure des changements dans les institutions. R. Dahrendorf est convaincu que la société moderne les conflits peuvent être résolus dans un cadre juridique et démocratique. Ils ne sont pas abolis, mais seulement introduits dans le cadre juridique qui assure le développement de la société. Ainsi, en interprétant la nature des conflits, R. Dahrendorf se concentre sur les intérêts des personnes sous la forme sous laquelle elles fonctionnent dans des relations de domination et de subordination, caractéristiques de certaines institutions sociales.

L. Coser, à la suite de G. Simmel, considère le conflit comme normal phénomène social qui peuvent être gérés pour maintenir la cohésion sociale. La cause du conflit est une violation du principe de justice sociale, généralement associée au manque de pouvoir et de ressources. La résolution des conflits conduit au rétablissement de ces principes dont la violation peut détruire la société. En fin de compte, le conflit contribue au renouvellement du contenu normatif des relations sociales.

R. Collins a tenté de créer un concept intégrateur de conflit social, qui supposait que les conclusions macro-sociologiques soient précédées d'une analyse microdynamique. À cet égard, il attache une importance particulière aux vues de K. Marx et M. Weber. Les principales dispositions de son concept se réduisent aux dispositions suivantes. Chaque personne maximise son état subjectif en fonction des ressources disponibles. Mais cela ne peut se faire que dans la communication avec d’autres personnes. Les gens poursuivent leurs propres intérêts. Ils se révèlent souvent antagonistes, surtout dans les situations où prévalent les relations de pouvoir. De là, suivez principes généraux analyse des éventuels conflits. Premièrement, les formulations abstraites doivent être réduites aux relations réelles entre les personnes, et certainement en tenant compte de leur composante émotionnelle. Il convient de prêter attention, deuxièmement, au soutien matériel des accords existants et, troisièmement, aux tentatives du parti au pouvoir d'obtenir un avantage unilatéral. Quatrièmement, les idéaux et les croyances doivent être réduits aux intérêts des gens. Cinquièmement, il convient de comparer soigneusement les raisons empiriques à l’origine de tel ou tel cours d’événements. Selon R. Collins, la théorie des conflits est au cœur de la science sociologique. Il adhère à cette position tout au long de son œuvre.

Le sociologue canadien A. Sear présente les dernières interprétations de la théorie des conflits. L'essence de sa position est déterminée par les dispositions suivantes. La caractéristique déterminante de la société est l’inégalité et elle reproduit les conflits. Pour s’en débarrasser, il faut transformer radicalement la société. Les intérêts des plus défavorisés sont en contradiction avec le statu quo existant. Ce sont les défavorisés qui sont les agents du changement. Ils doivent être considérés à ce titre et non comme des objets. L'exploitation et l'oppression étouffent la créativité des gens. Cette répression ne peut être justifiée par la nécessité de mener des processus civilisés et d’assurer le fonctionnement de la société. La créativité est le moteur du progrès. Le but de la théorie n’est pas de garantir les structures de pouvoir existantes, mais de mettre en œuvre la créativité de personnes. La théorie n'est pas seulement un outil d'explication objective et neutre relations existantes. L’exigence du consensus conduit à la domination de l’idéologie. Il consolide les stratifications existantes. L’État protège les intérêts de ceux qui sont au pouvoir, mais prétend représenter les intérêts de tous les citoyens. Les inégalités sont caractéristiques non seulement de chaque pays, mais aussi du monde dans son ensemble. Il est soutenu par des organisations telles que La Banque mondiale et le Fonds monétaire international. A. Sear considère les dispositions qu'il a formulées comme représentatives principalement des opinions marxistes, ainsi que des théories féministes, postmodernistes, antiracistes et de libération des homosexuels.

Le sociologue allemand A. Honneth considère que la cause des conflits sociaux est le manque de reconnaissance des relations intersubjectives pour une partie importante de la population. Cette non-reconnaissance se traduit par une atteinte à l'intégrité physique des citoyens, par le non-respect de leurs droits civils et par le manque de considération pour leur estime de soi. La particularité de sa position est que tout le thème du conflit social s'élève au niveau de la moralité. Il est temps de poser la question de l’éthique sociologique.

Caractéristiques communes des sept théories du conflit

Ci-dessus, la course de relais des théories du conflit social a été envisagée, dont les noms ressemblent à ceci : Marx - Simmel - Dahrendorf - Coser - Collins - Sear - Honneth. Ces sept théories sont diverses, néanmoins certaines tendances sont visibles qui nous semblent pertinentes pour caractériser la structure de la théorie sociale. À l’exception de K. Marx, tous les autres auteurs se concentrent sur les intérêts. Le conflit n’est pas reconnu comme un phénomène sociologique anormal. Il est reconnu que la théorie doit la maîtriser. Enfin, la position adoptée par A. Sear et A. Honneth montre la nécessité d'élever la théorie sociologique à des hauteurs éthiques.

À notre avis, tous les auteurs ci-dessus ne s’appuient pas suffisamment sur le potentiel conceptuel de la théorie sociologique. Cette circonstance se manifeste notamment dans l'actualisation du sujet des intérêts. Il n’est pas noté que les intérêts sont des représentations de valeurs. Une attention insuffisante est également accordée aux principes de la théorie sociologique. Une agréable exception à cet égard est R. Collins. Cependant, pour lui, la macrosociologie se situe clairement dans l’ombre de la microsociologie. Quant aux recherches éthiques-critiques de A. Sear et A. Honneth, elles sont pertinentes. Mais il convient de noter qu’elles ne sont pas étayées par des éléments scientifiques pertinents. Enfin, rien dans les propos des auteurs concernés ne remet en cause la théorie de la transduction conceptuelle. Ils se déplacent tous à proximité.

conclusions

- 1. K. Marx a réduit les conflits sociaux à des contradictions dialectiques. Cette argumentation est clairement dépassée.

- 2. G. Simmel a réduit les contradictions sociales aux motivations et aux instincts des gens.

- 3. R. Dahrendorf, dans son interprétation de la nature des conflits, se concentre sur les intérêts des personnes sous la forme sous laquelle elles fonctionnent dans des relations de domination et de subordination, caractéristiques de certaines institutions sociales.

- 4. L. Coser considère le conflit comme un phénomène social normal qui peut être géré afin de maintenir l'unité sociale et d'actualiser son contenu normatif.

- 5. R. Collins tente de combiner l'analyse macro- et macrosociologique des conflits sociaux. Il utilise le principe de maximiser l'état subjectif des personnes.

- 6. A. Sear donne à l'ensemble du thème des conflits sociaux un caractère radicalement critique, rejetant les idéaux d'objectivisme et de neutralité de la théorie sociologique. Cm.: Kozer L.A. Fonctions du conflit social. M. : Maison du Livre Intellectuel ; Idée-presse, 2000.

- Cm.: Collins R. Sociologie des conflits. N. Y. : Academic Press, 1974. P. 59-61.

- Cm.: Sear A. Un bon livre // Théorie : Un guide de la pensée théorique. North York : Enseignement supérieur, University of Toronto Press, 2008, pp.

- Cm.: Honneth A. Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Francfort-sur-le-Main : Suhrkamp, 1994. P. 212.

Répondre:

Le concept de conflit de classes sociales par K. Marx. Les contradictions entre le niveau des forces productives et la nature des rapports de production sont source de conflits sociaux. Leur divergence transforme, à un certain stade, les rapports de production en un frein au développement des forces productives. Un conflit surgit. D’où la nécessité objective de résoudre cette contradiction. La solution est contenue dans la révolution sociale, dont la formulation classique a été donnée par K. Marx : « À un certain stade de leur développement, les forces matérielles productives de la société entrent en conflit avec les rapports de production existants dans lesquels elles étaient jusqu'ici développé. De formes de développement des forces productives, ces relations se transforment en leurs entraves. Vient ensuite l’ère de la révolution sociale. Avec un changement dans la base économique, une révolution se produit plus ou moins rapidement dans toute l’énorme superstructure.» Toute révolution sociale constitue l’étape la plus élevée du développement de la lutte des classes. La théorie de Marx est un modèle dialectique classique du conflit social. En tant que l'un des premiers chercheurs à constater que le conflit est au cœur de la vie sociale. De plus, les œuvres de Marx considéraient les relations conflictuelles comme la force motrice de l’histoire. Ainsi, Marx a jeté les bases d'un nouveau paradigme en sociologie et en philosophie - le paradigme du conflit, qui considère l'interaction sociale comme une manifestation d'un conflit entre diverses forces sociales. Ainsi, Marx est le fondateur de l'un des principaux domaines de la sociologie des conflits et de la philosophie des conflits, qui reconnaissent le rôle dominant des contradictions et des conflits sociaux dans la vie de la société. Les fondateurs du paradigme marxiste de la recherche sociale et politique sont K. Marx et F. Engels dans leurs ouvrages les plus célèbres, comme « L'Idéologie allemande », « Manifeste du Parti communiste », « Le Capital » et d'autres ouvrages, ont emprunté et réinterprété de nombreuses idées des historiens français de la première moitié du XIXe siècle. , ainsi que les vues du darwinisme populaire (darwinisme social vulgaire), qui ont transféré les idées de Darwin sur la lutte des espèces dans la nature vers la vie sociale. L'idée de la lutte des classes comme facteur de développement historique de la société est devenue populaire dans la philosophie sociale européenne grâce à l'ouvrage de F. Guizot « Histoire de la civilisation en France » (1840), dans lequel il présente l'histoire de France comme une lutte permanente entre les conquérants des Gaules - les Germains et leurs descendants - la noblesse, d'une part, et les Gallo-Romains asservis par eux et leurs descendants - le tiers état - d'autre part. Guizot a également soutenu que les différences de classe reposaient sur des relations de propriété en plus des relations politiques. Il considérait donc la Révolution française de 1789 comme la bataille décisive entre la noblesse et le tiers état. Grâce à sa théorie de la lutte entre conquérants et vaincus, Guizot est entré dans l'historiographie comme l'un des créateurs de l'idée du rôle décisif de la lutte des classes dans l'histoire. Utilisant une approche matérialiste de l'histoire, K. Marx a soutenu que « Dans la production sociale, les gens entrent dans certaines relations de production nécessaires, indépendantes de leur volonté, qui correspondent à un certain stade de développement des relations de production matérielles » 1 . Il considérait le développement des forces productives comme le facteur moteur de l’histoire et de la lutte des classes qui y est associée. Dans un certain état, l'évolution des forces productives se développe dans la mesure où cela est possible avec l'organisation économique et politique existante de la société, qui devient un obstacle au développement ultérieur des forces productives. Après une période de révolution sociale, une nouvelle économie et des relations politiques conduisent à l'expansion des forces productives. Le matérialisme historique de Marx formule l'hypothèse selon laquelle la base économique (infrastructure) détermine la superstructure politique et idéologique (superstructure) - les formes politiques et culturelles de n'importe quelle société. Selon Marx, la dynamique politique, les processus et les événements politiques ne sont rien d'autre qu'une expression de la dynamique sociale (lutte des classes) générée par la base économique (infrastructure). Dans les transformations économiques, Marx essayait de trouver une explication aux transformations sociales et politiques, et Marx considérait la politique comme secondaire, dépendante de l'économie. Par conséquent, Marx considérait comme les principales questions l'organisation de la production et les relations entre les classes, et il considérait le régime politique comme conditionnel. structure économique et la création de l’État. Dans le marxisme, l’État est compris comme un instrument de coercition et de répression utilisé par la classe dirigeante pour maintenir sa domination. La classe dirigeante est la classe des propriétaires des moyens de production, la classe des dirigeants de l’appareil d’État. L’État est caractérisé par Marx comme une force d’aliénation et de subordination. Ainsi, les intérêts de l’État et le bien commun ne sont qu’un mythe, et l’État apparaît comme un joug, une communauté illusoire et un instrument de domination de classe. Il considérait l’État bourgeois comme un organe de répression et de domination, utilisant la loi, la police et l’armée pour intensifier l’exploitation de tous ceux qui sont contraints de vendre leur force de travail pour survivre. Par conséquent, les droits et libertés n'existent qu'au bénéfice de la seule classe dirigeante, et pour les autres citoyens, c'est une tromperie et un piège, puisque la démocratie bourgeoise, selon Marx, est de nature purement formelle. La société est présentée à Marx comme un ensemble complexe. , une formation en développement dynamique, dont la base est la production sociale. Marx a également soutenu que la répartition des richesses est au centre de la vie politique sociale et nationale. Marx considérait une société basée sur l'exploitation et la division de classes comme un système de domination dans lequel les intérêts d'une classe ou d'une coalition de classes reflètent les institutions établies et les modèles d'action sociale d'une culture. Ainsi, toutes les institutions politiques et croyances socioculturelles de la société sont déterminées par la structure économique dominante et le propriétaire des moyens de production - la classe dirigeante, qui soutient efficacement la répartition inégale des ressources. Les forces productives sont contrôlées par une minorité qui utilise sa puissance économique pour exploiter les masses de travailleurs, s’appropriant les surplus économiques à son propre bénéfice. Ce situation de conflit donne une impulsion à l'antagonisme entre le prolétariat et la bourgeoisie, manifesté dans la lutte des classes pour le contrôle de la propriété privée et des moyens de production 2. Il faut donc s'attendre à une révolution lorsque les forces matérielles de production entrent en conflit avec les rapports de production. Marx a placé les contradictions de sa société contemporaine au centre de son enseignement : la société capitaliste est capable de produire toujours plus de biens, mais la pauvreté reste le lot de tous. la majorité. De plus, la propriété et l’argent sont devenus les principales sources de richesse pour certains et des sources de privation pour d’autres, provoquant une anarchie et des conflits généraux. Cette contradiction entre la croissance de la richesse de la minorité et la pauvreté de la majorité de la population conduit à une crise révolutionnaire. Par conséquent, il a soutenu que le système de production capitaliste est irrationnel, sujet aux crises, destructeur et devrait être remplacé par un système de production socialiste 3. Dans les enseignements de Marx, la théorie sociale et politique est inextricablement liée à la pratique de la lutte prolétarienne et la création du « Manifeste du Parti communiste » (1848) est claire sur cette confirmation. Dans ce document de programme, Marx considérait sa société contemporaine comme un monde de changements rapides qui pourraient conduire à des résultats sans précédent : "Toutes les relations gelées et rouillées, ainsi que les idées et les points de vue séculaires qui les accompagnent, sont détruites, tout ce qui surgit à nouveau s'avère dépassé avant d'avoir le temps de se solidifier.". Selon Marx, les forces de production cosmopolites, universelles, matérielles et technologiques influencent toutes les nations, surtout après la diffusion des machines et du mode de production capitaliste. De plus, l’économie marchande bourgeoise universelle cherche à balayer toutes les frontières, tous les modes de production, formes de vie et de culture locaux, traditionnels et nationaux, afin de transformer le monde en un seul atelier, un seul marché et une culture mondiale, tout en créant un monde universel. le prolétariat, son propre fossoyeur. Dans le prolétariat, Marx voyait une classe dont la vocation est de détruire l'ordre mondial existant et la nature antagoniste de la société. Selon lui, c'était le prolétariat qui se transformait en une classe capable de s'emparer pouvoir politique et transformer les relations sociales. Il croyait également que l'abolition des classes à la suite de la révolution prolétarienne entraînerait la disparition de la politique et de l'État, puisque ces derniers sont l'expression de conflits sociaux. Dans la phase initiale, sous le socialisme, la répartition des services doit s'effectuer avant tout en fonction de l'investissement de chaque individu dans la production sociale, et plus tard il sera possible de fonder une organisation communiste de la société avec les principes « de chacun selon ses capacités et à chacun selon ses besoins ».La tâche principale du communisme, selon Marx, était d'incarner la valeur humaniste de l'existence humaine, de lui permettre de réaliser sa destinée humaine dans la plénitude de la nature humaine, de devenir but ultime au lieu d'un esclave, d'un outil, d'une créature droguée et opprimée, influencée par un état de culpabilité et d'auto-humiliation. Puisque l’institution du travail rémunéré s’étend à tous les membres de la société, chaque individu dans le système de production capitaliste a un champ d’activité distinct et personnel qui lui est imposé et auquel il ne peut échapper. Et si dans une société capitaliste les relations de travail sont imposées aux individus sans tenir compte de leurs intérêts et de leurs préférences, alors dans une société communiste, où personne n'a de domaine d'emploi exclusif, mais peut travailler dans n'importe quelle industrie de son choix. La société régule la production générale et garantit ainsi que chacun a la possibilité d'accomplir un travail aujourd'hui et un autre demain. Dans l’ouvrage « Idéologie allemande » (1845), cette société est conceptualisée comme suit : « où personne n’est limité à une gamme exclusive d’activités et où chacun peut s’améliorer dans n’importe quel domaine, une société<…>me donne l'occasion de faire une chose aujourd'hui et une autre demain, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de m'engager dans l'élevage du bétail le soir, de me livrer à des critiques après le dîner - comme mon cœur le désire - sans pour autant m'obliger à un chasseur, un pêcheur, un berger ou un critique. 4 . A ce stade, le royaume de la nécessité est remplacé par le royaume de la liberté. C'est l'avenir de l'humanité, une société sans aliénation, sans argent, sans propriété privée, où temps libre Pour développement global chaque individu servira de mesure de l’humanité. Ces visions utopiques de Marx sur une société communiste sans conflit présentent des défauts très importants, dont la mise en œuvre dans la pratique politique a conduit au totalitarisme, à la répression de masse et à la terreur d'État, ainsi qu'à l'aliénation des producteurs des moyens de production.

- 52,35 KoLe conflit intrapersonnel est, en règle générale, un conflit de motivation, de sentiments, de besoins, d'intérêts et de comportement chez la même personne.

Les conflits interpersonnels sont les conflits les plus fréquents. L’apparition de conflits interpersonnels est déterminée par la situation, les caractéristiques personnelles des personnes, l’attitude de l’individu face à la situation et les caractéristiques psychologiques des relations interpersonnelles. L'émergence et le développement des conflits interpersonnels sont largement déterminés par les caractéristiques démographiques et psychologiques individuelles. Pour les femmes, les conflits liés aux problèmes personnels sont plus fréquents, pour les hommes, aux activités professionnelles.

Un comportement psychologiquement non constructif en cas de conflit s’explique souvent par les caractéristiques individuelles et personnelles d’une personne. Les traits d'une personnalité « conflictuelle » comprennent l'intolérance aux défauts des autres, une autocritique réduite, l'impulsivité, l'incontinence des sentiments, des préjugés négatifs profondément enracinés, une attitude préjugée envers les autres, l'agressivité, l'anxiété, un faible niveau de sociabilité, etc.

- Le concept de conflit social par Marx et ses disciples

Un concept très détaillé de conflit social a été proposé par l'économiste et sociologue Karl Marx (1818-1883). Selon Marx, les conflits sont caractéristiques de tous les niveaux de la vie sociale : politique, économique, culturel. Toute l’histoire des sociétés qui ont existé jusqu’à présent a été l’histoire de la lutte des classes. Son raison principale il y avait la domination de la propriété privée, sur laquelle reposent toutes les soi-disant « formations socio-économiques antagonistes ». Dans une société communiste fondée sur la propriété publique, les contradictions et les conflits antagonistes disparaîtront. Ainsi, la préhistoire de l’humanité prendra fin et sa véritable histoire commencera.

Les partisans de Marx en Russie, V.I. Lénine et d’autres, croyaient que les contradictions sociales aiguës disparaîtraient sous le socialisme, dans la première phase inférieure du communisme. Dans la philosophie soviétique, cette position était reconnue comme indiscutable : « avec la construction d'un socialisme développé, le développement de contradictions non antagonistes en contradictions antagonistes devient objectivement impossible ».

Cependant, la réalisation de cet idéal était associée dans le marxisme au recours à la violence de masse sous la forme d'une lutte inconciliable du prolétariat avec la bourgeoisie, d'une révolution socialiste, d'un soulèvement armé, guerre civile et la dictature du prolétariat. Ce sont donc précisément ces formes de conflits sociaux que le marxisme a développées de la manière la plus détaillée. Suivant les enseignements de Marx, Lénine et ses camarades ont créé une doctrine détaillée des forces motrices de la révolution socialiste, l'art de préparer et de mener un soulèvement armé, les méthodes de mise en œuvre de la dictature du prolétariat afin d'éliminer l'élite dirigeante dirigée par la famille royale, ainsi que la noblesse, le clergé, la bourgeoisie, les koulaks, divers « ennemis du peuple », « dissidents », etc. La violence révolutionnaire était pour Marx et ses partisans la principale méthode de résolution des conflits sociaux, et les réformes et les compromis n’en étaient que le sous-produit.

Dans son développement ultérieur, la théorie du conflit s'appuie constamment sur les idées originales sur la nature du conflit exprimées par d'éminents penseurs de l'Antiquité, du Moyen Âge et de l'ère moderne. Ainsi, la conflictologie moderne, utilisant ces idées de la philosophie classique, adhère d’une manière ou d’une autre à deux concepts fondamentaux de la nature humaine.

Certains scientifiques, guidés par les idées de Rousseau. Marx, ils soutiennent que l'homme est un être rationnel et que les explosions d'agression et de cruauté surviennent comme une réaction forcée aux circonstances de la vie. Selon eux, la conscience et le psychisme humains se forment au cours de la vie sous l’influence de conditions sociales spécifiques. Ils croient que les réformes et l'amélioration des institutions sociales conduiront inévitablement à l'élimination des conflits et des guerres.

D'autres affirment la nature fondamentalement irrationnelle de l'homme, pour qui la violence et l'agression sont naturelles et naturelles. Suivant les principes de T. Hobbes, développés dans les travaux de F. Nietzsche (1844-1900) et Z. Freud (1856-1939), les partisans de ce concept considèrent manifestations agressives dans le comportement humain comme pathologie et déviation de sa nature, mais comme état naturel dicté par sa nature. Selon eux, c’est pourquoi, en quête d’une paix éternelle et définitive, l’humanité retourne inévitablement à la guerre.

Cependant, malgré la fécondité des idées sur la nature du conflit exprimées par la philosophie classique, dans l'étude de l'essence du conflit jusqu'à la fin du XIXe siècle. il y avait des lacunes importantes :

les conflits n'étaient considérés que dans les termes les plus généraux, en relation avec les catégories philosophiques des contradictions et de la lutte, du bien et du mal, en tant que propriété universelle de l'existence non seulement sociale, mais aussi naturelle ;

les spécificités des conflits sociaux dans leur ensemble n'ont pas été étudiées, seule une description de certains types de conflits sociaux a été donnée : en économie, politique, culture, psychisme ;

3. principalement, seuls les conflits au niveau macro, entre classes, nations, États, ont été étudiés, et les conflits en petits groupes, les conflits intrapersonnels sont restés en dehors du champ de vision des scientifiques ;

4. Les caractéristiques générales du conflit en tant que phénomène de la vie sociale n'ont pas été étudiées et il n'y avait donc pas de théorie indépendante du conflit et, par conséquent, de conflictologie en tant que science.

La conflictologie n’est apparue comme discipline indépendante qu’au milieu du XXe siècle, issue de deux sciences fondamentales : la sociologie et la psychologie.

2.1. Théorie des classes et lutte des classes

Le thème des classes et de la lutte des classes est central chez Marx. Son rôle dans sa doctrine est si important que les marxistes ont souvent identifié le « point de vue marxiste » avec le « point de vue de classe ».

La division de la société en classes et la considération du développement social du point de vue de l'interaction et de la lutte des différentes classes existaient avant Marx. Turgot distingue également les entrepreneurs et les ouvriers salariés au sein de la « classe agricole » et de la « classe des artisans » sur la base de la propriété des moyens de production. Adam Smith a identifié trois classes dans sa société contemporaine : les salariés, les capitalistes et les propriétaires fonciers, opposant la première classe aux deux autres. D. Ricardo, avec sa loi de proportionnalité inverse entre le salaire de l’ouvrier et le profit du capitaliste, a prouvé l’opposition des intérêts économiques de la classe ouvrière et de la bourgeoisie. Les historiens romantiques français (F. Guizot, F. Minier, A. Thiers, O. Thierry) considéraient la lutte des classes comme le principal moteur de l'histoire. Saint-Simon attachait de l'importance à la division de classe de la société. Marx lui-même a souligné que ce n'est pas lui qui a découvert l'existence des classes dans la société moderne, la lutte des classes, développement historique cette lutte et « l’anatomie économique des classes ». « Ce que j'ai fait de nouveau, c'est de prouver ceci : 1) que l'existence des classes n'est liée qu'à certaines phases historiques du développement de la production, 2) que la lutte des classes conduit nécessairement à la dictature du prolétariat, 3) que cette dictature elle-même ne constitue qu’une transition vers la destruction de toutes les classes et vers une société sans classes », écrit-il.

Bien que le concept de classe soit au cœur de la doctrine de Marx, il n’en donne nulle part une définition générale. Apparemment, ce concept lui paraissait suffisamment évident et si fondamental qu'on pouvait se passer de sa définition. Il souhaite cependant définir cette notion dans le troisième volume du Capital. Mais le dernier chapitre du manuscrit, intitulé « Classes », se termine presque immédiatement après les mots : « La question immédiate à laquelle nous devons répondre est la suivante : qu’est-ce qui constitue une classe… ?

Cependant, le concept de classe de Marx peut être reconstitué à partir de ses écrits et de nombreuses déclarations sur le sujet. De son point de vue, la division de classes est absente dans les sociétés primitives où règne la propriété collective des moyens de production ; elle n'apparaît que dans des formations dites antagonistes, résultant du développement de la division du travail et de la propriété privée des moyens de production. Quels sont les cours dans son interprétation ?

Au sens le plus large, les classes, selon Marx, sont des groupes sociaux qui se trouvent dans une position inégale les uns par rapport aux autres et qui se battent entre eux. En ce sens, les classes comprennent les domaines et toutes catégories sociales plus ou moins significatives situées à différents niveaux de l'échelle sociale. C’est dans ce sens que le concept de classes est utilisé dans le « Manifeste du Parti communiste » : « Libre et esclave, patricien et plébéien, propriétaire terrien et serf, maître et apprenti, bref, oppresseur et opprimé étaient dans un éternel antagonisme envers les uns les autres, ont mené une lutte continue, parfois cachée, puis évidente, qui aboutissait toujours à une réorganisation révolutionnaire de tout l'édifice social ou à la mort générale des classes combattantes.

Dans les époques historiques antérieures, nous constatons presque partout une division complète de la société en différentes classes, toute une échelle de différentes positions sociales. DANS Rome antique on rencontre des patriciens, des cavaliers, des plébéiens, des esclaves ; au Moyen Âge - seigneurs féodaux, vassaux, maîtres de guilde, apprentis, serfs, et en outre, dans presque chacune de ces classes, il y avait aussi des gradations spéciales.

Notre époque, l'ère de la bourgeoisie, se distingue cependant par la simplification des contradictions de classes : la société est de plus en plus divisée en deux grands camps hostiles, en deux grandes classes qui s'affrontent : la bourgeoisie et le prolétariat.

Dans un sens plus étroit, Marx entend par classes les groupes sociaux qui diffèrent dans leur relation aux moyens de production. Puisqu’il voit le fondement de la division de classe de la société dans les rapports de production, les classes agissent comme une expression de ces rapports. Différentes formes de propriété des moyens de production et, surtout, la présence ou l'absence de cette propriété constituent les principaux critères de formation de classe.

Mais ces critères objectifs ne suffisent pas encore pour parler de classe au sens plein du terme. Cela reste une « classe en soi ». Une classe au sens plein, selon Marx, est une « classe pour elle-même », c'est-à-dire une classe qui s'est réalisée comme un groupe social particulier avec ses propres intérêts, opposé aux autres groupes. Outre des caractéristiques telles que l'attitude à l'égard des moyens de production, la situation économique, le mode de vie, le niveau d'éducation, etc., la conscience de classe constitue la caractéristique la plus importante de la classe. « Puisque des millions de familles vivent dans des conditions économiques qui distinguent et opposent de manière hostile leur mode de vie, leurs intérêts et leur éducation avec le mode de vie, les intérêts et l’éducation des autres classes, elles forment une classe. Puisqu’il n’y a qu’un lien local entre les paysans des parcelles, puisque l’identité de leurs intérêts ne crée entre eux aucune communauté, aucun lien national, aucune organisation politique, ils ne forment pas une classe », écrit Marx. De son point de vue, la forme d’expression la plus adéquate de la conscience de classe est un parti politique.

Selon Marx, la confrontation, l'opposition à une donnée groupe social l'appartenance à un certain autre groupe est l'une des caractéristiques importantes d'une classe. Dans L'Idéologie allemande, nous lisons : « Les individus ne forment une classe que dans la mesure où ils doivent lutter contre une autre classe ; à d’autres égards, ils s’opposent eux-mêmes de manière hostile en tant que concurrents. Ainsi, le concept de classes de Marx est indissociable de son concept de domination et de lutte des classes. En principe, Marx part de la division dichotomique de la société en classes. La dichotomie de classe apparaît pour lui sous deux formes.

Premièrement, il s'agit d'une confrontation transversale, caractéristique de toutes les formations « antagonistes », où à un pôle se trouvent des classes improductives, dominantes, oppressives, exploiteuses qui extraient le surproduit de l'exploitation d'une autre classe, et à l'autre, en conséquence, classes productives, subordonnées, opprimées, exploitées.

Deuxièmement, chacune de ces formations possède ses propres couples de classes spécifiques qui expriment un mode de production spécifique. Chaque classe présuppose en principe son propre antipode, avec lequel elle est en confrontation : ouvertement ou cachée ; consciemment ou inconsciemment ; réellement ou potentiellement ; dans le passé, le présent ou le futur.

Voici des exemples de telles paires tirées de Marx : libres - esclaves ; patriciens - plébéiens ; propriétaires fonciers - serfs; maîtres - apprentis; bourgeois - prolétaires, etc.

La lutte entre les classes, selon Marx, est en fin de compte une expression de la lutte entre les forces productives en développement et les rapports de production qui sont à la traîne. Dans une certaine période historique, une classe (« réactionnaire ») incarne des rapports de production dépassés, l'autre (« progressiste ») - des rapports de production émergents correspondant aux forces productives en développement. La même classe, à différentes phases du développement d'une formation sociale, peut être progressiste et réactionnaire. Ainsi, la bourgeoisie, qui au début de la formation capitaliste était une classe progressiste, devient au stade final une classe réactionnaire.

Le prolétariat et la bourgeoisie, selon Marx, sont les dernières classes antagonistes. La future formation communiste est une société sans classes. Pour l'établir, le prolétariat, dont la mission historique est de se libérer de l'exploitation bourgeoise et en même temps de libérer toute la société (l'humanité), doit conquérir le pouvoir politique et établir sa dictature révolutionnaire. Ainsi, Marx, avec Saint-Simon, les Saint-Simonistes et Comte, non seulement prophétise l'avènement d'un âge d'or, non seulement découvre un nouveau messie dans le prolétariat, mais justifie aussi « scientifiquement » ce que ce messie doit faire dans le prolétariat. afin d’accomplir son objectif historique mondial.

Marx, cependant, était un scientifique trop sérieux pour ne pas voir derrière son messianisme utopique la réalité plus complexe de la structure de classe. Sa vision dichotomique de cette structure était complétée par sa compréhension de l’existence d’autres classes, couches et groupes en plus des deux principaux. De plus, malgré sa conception simpliste de la lutte entre deux classes, Marx a fourni de brillants exemples d’analyse des relations complexes entre divers groupes sociaux situés à l’intérieur et à l’extérieur des classes antagonistes qu’il a identifiées. On retrouve des exemples similaires, notamment dans des ouvrages aussi célèbres que « La Lutte des classes en France de 1848 à 1850 ». (1850) et Le Dix-huit brumaire de Louis Bonaparte (1852).

Brève description

Un concept très détaillé de conflit social a été proposé par l'économiste et sociologue Karl Marx (1818-1883). Selon Marx, les conflits sont caractéristiques de tous les niveaux de la vie sociale : politique, économique, culturel. Toute l’histoire des sociétés qui ont existé jusqu’à présent a été l’histoire de la lutte des classes. Sa raison principale était la domination de la propriété privée, sur laquelle reposent toutes les soi-disant « formations socio-économiques antagonistes ». Dans une société communiste fondée sur la propriété publique, les contradictions et les conflits antagonistes disparaîtront. Ainsi, la préhistoire de l’humanité prendra fin et sa véritable histoire commencera.

Contenu

Introduction………………………………………………………………………………........3

1. Le conflit en tant que phénomène social………………………………………………………4

1.1. L'essence du conflit et sa structure……………………………….....5

1.2. Classification des conflits…………………………………………………………….....6

2. Le concept de conflit social par K. Marx et ses disciples…..10

2.1. Théorie des classes et lutte des classes…………………………………...12

Conclusion………………………………………………………………………………...17

Références………………………………………………………..…19

Un concept très détaillé de conflit social a été proposé par l'économiste et sociologue Karl Marx(1818-1883). Selon Marx, les conflits sont caractéristiques de tous les niveaux de la vie sociale : politique, économique, culturel. Toute l’histoire des sociétés qui ont existé jusqu’à présent a été l’histoire de la lutte des classes. Sa raison principale était la domination de la propriété privée, sur laquelle reposent toutes les soi-disant « formations socio-économiques antagonistes ». Dans une société communiste fondée sur la propriété publique, les contradictions et les conflits antagonistes disparaîtront. Ainsi, la préhistoire de l’humanité prendra fin et sa véritable histoire commencera.

Disciples de Marx en Russie, V. I. Lénine et d’autres pensaient que les contradictions sociales aiguës disparaîtraient sous le socialisme, dans la première phase inférieure du communisme. Dans la philosophie soviétique, cette position était reconnue comme indiscutable : « avec la construction d'un socialisme développé, le développement de contradictions non antagonistes en contradictions antagonistes devient objectivement impossible ».

Cependant, la réalisation de cet idéal était associée dans le marxisme au recours à la violence de masse sous la forme d'une lutte inconciliable entre le prolétariat et la bourgeoisie, la révolution socialiste, le soulèvement armé, la guerre civile et la dictature du prolétariat. Ce sont donc précisément ces formes de conflits sociaux que le marxisme a développées de la manière la plus détaillée. Suivant les enseignements de Marx, Lénine et ses camarades ont créé une doctrine détaillée des forces motrices de la révolution socialiste, l'art de préparer et de mener un soulèvement armé, les méthodes de mise en œuvre de la dictature du prolétariat afin d'éliminer l'élite dirigeante dirigée par la famille royale, ainsi que la noblesse, le clergé, la bourgeoisie, les koulaks, divers « ennemis du peuple », « dissidents », etc. La violence révolutionnaire était pour Marx et ses partisans la principale méthode de résolution des conflits sociaux, et les réformes et les compromis n’en étaient que le sous-produit.

Dans son développement ultérieur, la théorie du conflit s'appuie constamment sur les idées originales sur la nature du conflit exprimées par d'éminents penseurs de l'Antiquité, du Moyen Âge et de l'ère moderne. Ainsi, la conflictologie moderne, utilisant ces idées de la philosophie classique, adhère d'une manière ou d'une autre à deux concepts fondamentaux de la nature humaine.

Certains scientifiques, guidés par les idées de Rousseau. Marx, ils soutiennent que l'homme est un être rationnel et que les explosions d'agression et de cruauté surviennent comme une réaction forcée aux circonstances de la vie. Selon eux, la conscience et le psychisme humains se forment au cours de la vie sous l’influence de conditions sociales spécifiques. Ils croient que les réformes et l'amélioration des institutions sociales conduiront inévitablement à l'élimination des conflits et des guerres.

D'autres affirment la nature fondamentalement irrationnelle de l'homme, pour qui la violence et l'agression sont naturelles et naturelles. Suivant les principes de T. Hobbes, développés dans les travaux F. Nietzsche(1844-1900) et 3. Freud(1856-1939), les partisans de ce concept considèrent les manifestations agressives du comportement humain comme une pathologie et une déviation de sa nature, mais comme un état naturel dicté par sa nature. Selon eux, c’est pourquoi, en quête d’une paix éternelle et définitive, l’humanité retourne inévitablement à la guerre.

Cependant, malgré la fécondité des idées sur la nature du conflit exprimées par la philosophie classique, dans l'étude de l'essence du conflit jusqu'à la fin du XIXe siècle. il y avait des lacunes importantes :

- les conflits n'étaient considérés que dans les termes les plus généraux, en relation avec les catégories philosophiques des contradictions et de la lutte, du bien et du mal, en tant que propriété universelle de l'existence non seulement sociale, mais aussi naturelle ;

- les spécificités des conflits sociaux dans leur ensemble n'ont pas été étudiées, seule une description de certains types de conflits sociaux a été donnée : en économie, politique, culture, psychisme ;

- Principalement, seuls les conflits au niveau macro, entre classes, nations, États ont été étudiés, et les conflits en petits groupes, les conflits intrapersonnels sont restés en dehors du champ de vision des scientifiques ;

- les caractéristiques générales du conflit en tant que phénomène de la vie sociale n'ont pas été étudiées et il n'y avait donc pas de théorie indépendante du conflit et, par conséquent, de conflictologie en tant que science

La conflictologie n’est apparue comme discipline indépendante qu’au milieu du XXe siècle, issue de deux sciences fondamentales : sociologie et psychologie.