Sous " rôle social« s'entend comme un certain ensemble de modèles de comportement et d'attentes, déterminés par des normes spéciales adressées par le groupe correspondant (ou plusieurs groupes) au titulaire de certaines positions sociales.

Les détenteurs d’une position sociale s’attendent à ce que la mise en œuvre de normes particulières se traduise par un comportement régulier et donc prévisible, qui puisse être utilisé pour guider le comportement d’autrui. Cela rend possible une interaction régulière et planifiable en continu.

Les prescriptions de rôles - comme d'autres normes - sont renforcées par des sanctions sociales. La réalisation réelle des attentes du rôle s’explique principalement par les processus d’internalisation, au cours desquels de nombreuses prescriptions de rôle sont internalisées. Souvent, cela se produit déjà au cours du processus de socialisation.

Étant donné que dans toute société, il existe différents postes avec lesquels leurs titulaires ont des attentes différentes, il est nécessaire de prendre en compte la présence de rôles multiples chez un même individu. Premièrement, il existe toutes sortes de rôles qui sont liés et cohérents les uns avec les autres. Certains d'entre eux n'ont de sens que parce que le porteur d'un rôle répond à certaines attentes des porteurs d'un autre rôle (par exemple, « enseignant - étudiants »). La société dans son ensemble représente une structure de rôle unique et convenue.

Deuxièmement, chaque membre de la société joue plusieurs rôles (rôle dans la famille, rôle professionnel, le rôle du voisin, le rôle du citoyen). Il est difficile d’imaginer une personne ne jouant qu’un seul rôle. Si cela se produit, il s’agit alors d’un cas pathologique plus ou moins particulier.

Chaque société a des normes qui s’appliquent à tous dans certains types de situations. Ils existent même lorsque les gens ne sont pas du tout recherchés en tant que porteurs de rôles. Les prescriptions de rôle, en revanche, sont des normes spéciales qui s'appliquent uniquement à ceux qui occupent un poste particulier. Ainsi, on suppose une différenciation sociale, qui est associée à la différenciation des normes. La relation entre les normes de rôle particulier et les normes universellement significatives est très complexe. De nombreuses prescriptions de rôles ne concernent pas du tout les normes généralement valables.

Bien entendu, il arrive généralement que le comportement de rôle contienne des normes généralement valables. Ils servent de base aux attentes adressées à des titulaires de rôles spécifiques. L’important est que, même si les attentes comportementales s’adressent aux personnes, elles ne se rapportent pas à elles-mêmes, mais aux positions qu’elles occupent. L'individualité d'une personne n'a pas d'importance ici, puisqu'elle est caractérisée comme titulaire d'un poste. Cela ne veut pas dire qu'il doit renoncer à tout ce qui est individuel, car... les attentes qui lui sont adressées en tant que titulaire d'un poste ne concernent que le comportement dans les situations significatives du point de vue du poste.

Le concept de « position sociale » pas facile à expliquer. Si, du point de vue de la théorie structurale-fonctionnelle, il est considéré comme fonctionnel, relatif à fonction spécifique dans un système social, alors, dans ce cas, elle est à nouveau liée aux structures normatives et s'explique également par les prescriptions de rôles. Peut-être Linton avait-il raison de considérer « rôle » et « statut » comme des aspects d'un même sujet, et cela signifierait pour nous que nous devons constamment relier les positions aux rôles, et les rôles aux positions (et, selon Linton, le concept de « statut » » est identique à la notion de « position »). La position et le rôle ne peuvent essentiellement être isolés l’un de l’autre que de manière analytique. Par « position sociale », nous entendons des points nodaux forts et bien ancrés dans un réseau de relations sociales qui sont séparables d’individus spécifiques. Ils désignent principalement des relations sociales objectives et potentiellement objectives. Dans la conscience non seulement des individus connaissants, mais aussi des individus agissant, ils se trouvent sous une forme typée. Mais la typification est constituée non seulement par des structures d’attentes établies normativement, mais également par des attentes comportementales qui ne sont pas définies normativement.

Il convient de souligner une fois de plus que le respect des prescriptions de rôle répond non seulement à la satisfaction directe des normes et des attentes, mais également au besoin d'une orientation sociale générale. Même quelqu'un qui n'est pas directement affecté par l'échec des autres à remplir les normes de leur rôle peut éprouver des sentiments d'irritation et de protestation. La valeur symbolique des attributs de rôle réside dans leur fonction d’orientation sociale.

Les personnes qui doivent constamment jouer certains rôles développent souvent des habitudes de jeu de rôle au fil du temps. Tout écart par rapport à celles-ci n'est pas soumis à des sanctions. Néanmoins, ils contribuent à l’orientation des autres dans le processus d’interaction sociale. Par exemple, il n'existe pas de réglementation particulière concernant le code vestimentaire des professeurs associés. lycée. Mais si un jeune scientifique invité dans une université étrangère pour donner une thèse s'habille exactement de la même manière que l'étudiant, il peut arriver que personne ne le remarque. C’est ainsi que se produit la désorientation. Le noyau normatif d’un rôle est généralement entouré d’un certain nombre d’attributs non normatifs, qui forment également des attentes comportementales liées au rôle.

Quant aux conflits qui surviennent en raison du contenu opposé des rôles joués par un même sujet, il convient de noter que la présence de plusieurs rôles en même temps chez un sujet ne conduit à un conflit que lorsque des sphères de rôles importantes se croisent et que des sphères de rôles mutuellement exclusives entrent en collision. la situation comportement-attentes.

Les individus peuvent remplir de nombreux rôles qui sont considérablement isolés les uns des autres ; Cela est particulièrement vrai dans la société moderne dans laquelle, comme nous le savons, les rôles professionnels et familiaux ont peu de liens les uns avec les autres. Ce n’est donc pas sans raison que les sociologues parlent d’un « ensemble de rôles ». Il existe différents degrés d’imbrication et d’interaction des rôles. Dans certains cas, on peut même se demander s'il s'agit d'un réseau composé de nombreux rôles ou de segments d'un seul rôle plus vaste.

ACTIVITÉ JOURNALISTIQUE

Position sociale, c'est-à-dire le soutien à certaines forces sociales, agissant à leurs côtés, exprimant et défendant leurs intérêts, est reconnu par le journaliste et se manifeste dans son activité créatrice sous diverses formes. Une position sociale peut être inconsciente et formée intuitivement. Elle peut également être mal comprise lorsque son lien avec les intérêts de certaines forces sociales est considéré comme une coïncidence facultative et instable d’aspirations et d’orientations d’action. Le lien entre la position sociale d'un journaliste et les besoins et aspirations de certains groupes sociaux peut devenir conscient, même si comprendre la place de ces groupes dans structure sociale la société et leur rôle dans le processus historique peuvent s’avérer flous, voire faux. Ainsi, une compréhension incorrecte des changements survenus à la fin du XXe siècle dans la structure de la société, des changements dans le rôle et l'importance des différentes couches de la société dans l'histoire de l'émergence de nouveaux groupes sociaux conduit au fait que les précédents les priorités (par exemple, parler du côté du « capital » ou du « prolétariat ») s’avèrent être des stéréotypes plus ou moins dépassés. La mise en œuvre de telles positions sociales dans la pratique du journalisme peut conduire à une telle performance par le journalisme de ses fonctions, ce qui entraînerait une orientation incorrecte vers la modernité.

C'est pourquoi il est si important que la position sociale d'un journaliste soit profondément consciente et reflète correctement les intérêts qui contribuent au développement progressif de la société.

Ainsi, grâce à une conscience claire de sa position sociale et à une mise en œuvre décisive et cohérente de celle-ci, se forment les principes (du latin principium « fondement, commencement ») de l’activité journalistique. L'intégrité d'un journaliste est l'un des principes directeurs les plus importants de son activité.

Les principes font référence au domaine des règles et normes d'activité qui le détermine caractère général. La création d'une œuvre est régie par le degré de maîtrise du genre, les modalités de collecte des informations initiales, les exigences des lois de la composition, etc. Cependant, qualifier ces règles de principes est incorrect. Les principes sous-tendent toujours un domaine spécifique de la pratique humaine : le principe de la propulsion à réaction est la base de la science des fusées ; le principe de conservation de l'énergie est à la base de la physique ; le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures est à la base des relations interétatiques, etc. Et selon les principes et « en application » de ceux-ci, de plus en plus de règles et normes spécifiques, méthodes d'action, solutions techniques, etc. sont sélectionnées et mises en œuvre.

Ainsi, les principes sont construits sur la base de connaissances très haut niveau, tout d'abord, la connaissance des lois générales d'une sphère donnée de la pratique sociale, qui constituent sa base conceptuelle, jouant le rôle d'un principe ordonnateur, grâce auquel sont déterminées les modalités d'approche et les modalités d'activité. En principe, tout se passe comme si se combinaient des connaissances « fixes » de haut niveau (comme une loi) et des connaissances « pratiques » qui, à partir de l'application de la loi, fixent l'angle de vue et la méthode d'activité dans la pratique. . Au sens figuré, le principe peut être représenté comme l'unité du « noyau » - la connaissance et la « coquille » - méthode(du grec methodos « chemin de l’enquête »).

Ainsi, par exemple, l'humanisme en tant que principe pour un journaliste ne consiste pas seulement à reconnaître l'homme comme mesure de toutes choses, à connaître sa nature, à comprendre la relation de l'homme avec les siens et avec le monde naturel, etc. etc., mais aussi au centre de toutes ses activités sur la mise en œuvre des valeurs humanistes, sur développement global droits de l'homme, défense des droits et intérêts de la personne, humanisation de toutes les sphères de la vie, harmonisation des relations avec l'environnement, etc.

Bien sûr, suivre ces principes sera fructueux (et surtout dans perspective historique), si elle repose sur des connaissances correctes. Certes, dans un certain nombre de concepts, le principe est simplement postulé ou « prouvé » de manière fausse (par exemple, le principe raciste de la supériorité de la race aryenne, qui a tenté de mettre en œuvre le fascisme dans la pratique idéologique et politique). Mais l’ère de ces « principes » ne peut pas durer longtemps, même si leur application peut causer de graves dommages. On peut donc affirmer que les principes ne sont vrais que dans la mesure où ils reposent sur une connaissance correcte. Mais il est tout aussi important que la traduction du « savoir » en « méthode » s'effectue également consciencieusement et avec précision, et sa mise en œuvre a été pleine de sang et créative. Et si « l'idée socialiste », en tant que rêve séculaire de l'humanité, avec son apparente justice, s'avérait profondément pervertie dans son contenu, et qu'en essayant de la mettre en œuvre, elle conduisait dans certaines conditions historiques à la formation de méthodes de « construction du socialisme » dans le style de Staline » et a été mis en œuvre avec le recours à des répressions massives, à la violation des droits d'individus individuels, ainsi que de nations entières, le « principe socialiste » s'est alors avéré être sérieusement et définitivement miné aux yeux de millions de personnes.

Puisque les principes sont théoriques base méthodologique activité journalistique, un besoin théorique et pratique se fait naturellement sentir pour clarifier les motifs d'identification des principes, l'ensemble et la détermination de la structure d'un système de principes, ainsi que leur dynamique historique (la genèse et l'évolution du système en fonction des changements de motifs).

Le facteur générateur de la formation d’un système de principes est la compréhension par le journaliste des lois en vigueur dans le monde qui l’entoure. Lors de la formation des principes, la base est un groupe de lois fondamentales de la genèse, du fonctionnement et du développement du monde dans son ensemble et les plus importantes éléments structurels vie de la société. Le critère de sélection des lois nécessaires pour former un système de principes est leur universalité - le principe fondé sur chacune d'entre elles doit être applicable à tout phénomène considéré dans le journalisme et se manifester dans n'importe quel domaine et aspect de l'activité journalistique. Par exemple, l'objectivité ne peut qu'être un principe du journalisme, puisque tous les aspects de la vie (de l'évaluation des actions politiques à l'examen de solutions techniques, des jugements sur la faisabilité économique et sociale du système fiscal à l'analyse de la situation en matière d'éducation et de culture) et tous les étapes créatives d’un journaliste (depuis la définition d’un problème et la formulation de questions aux interlocuteurs avant les décisions conceptuelles et de fond et les conséquences prévisibles de la publication) sont contrôlées « pour des raisons d’objectivité ». Bien sûr, les décisions et les actions d'un journaliste peuvent être biaisées, voire arbitrairement subjectivistes, mais cela signifie seulement qu'il viole le principe et mérite une condamnation (voire une « excommunication » de la profession). Une autre question est le contenu du principe d'objectivité (comme tous les autres), puisque des journalistes d'orientations différentes peuvent y donner des significations différentes, voire sensiblement divergentes (par exemple, pour les représentants de différentes forces - libéraux, conservateurs ou socialistes - l'objectif la nécessité des décisions économiques des gouvernements « centristes » est presque inévitablement évaluée différemment).

Quelles sont les lois sur la base desquelles les principes naissent objectivement ? Leur totalité pourrait ressembler à ceci : lois de la nature et de la vie humaine sur Terre, alors les lois fonctionnement et développement des personnes comme un large ensemble de divers groupes sociaux (principalement de classe), de pays avec leurs formes de gouvernement, de masses de population (de tout le pays, de régions, de professions, d'âges, etc.), de nations et de communautés internationales, et enfin, personne comme sujet de toutes les relations sociales. La manière dont un journaliste aborde chacun de ces objets, quelle position il prend par rapport à eux, comment il juge des événements, des processus, des tendances de la vie spécifiques, en tenant compte des spécificités des « formations » fondamentales de la réalité, constitue la base de sa vision. sur la vie, les fondements méthodologiques de la créativité.

En fait : si un journaliste ne reconnaît pas les lois de la vie sociale, il se retrouve dans une position de subjectivisme ; s'il ne croit pas au rôle de la démocratie, ses propres convictions commencent à être dominées par un autoritarisme d'une sorte ou d'une autre (aristocratisme, ploutocratisme, méritocratisme, c'est-à-dire préférence pour le pouvoir sur le « sang », la « richesse », la « position », etc. .); s’il considère une race ou une nation capable de jouer un rôle de premier plan dans la société, sa position est inévitablement imprégnée de traits chauvins ou nationalistes. Et, à l'inverse, le désir de pénétrer dans les lois de la vie le conduit à une vision objective de la réalité, à la foi dans les avantages de la démocratie - à la démocratie, à la conviction de l'égalité de tous, tout en comprenant les caractéristiques et le rôle de chaque nation dans le vie de l'humanité - au patriotisme et à l'internationalisme.

Qu’est-ce qui détermine le choix d’une position de principe par un journaliste ? Tout d'abord, de la position sociale acceptée et, plus loin, de sa compréhension et de son « développement » fondés sur l'utilisation de certains concepts philosophiques et sociaux.

Ainsi, en fonction de la conscience de sa position, du choix des priorités pour représenter les intérêts de certains groupes (ou de l’ensemble de l’humanité en tant que groupe extrêmement vaste), se forme l’idée de partisanerie.

Autour de l'idée de partisanerie immédiatement après sa naissance au milieu du XIXe siècle et apparue dans la presse des bolcheviks russes au début du XXe siècle à la demande de V.I. Lénine (le prolétariat socialiste a dû mettre faire avancer le principe de partisanerie dans la littérature, le développer et le mettre en pratique le plus rapidement possible sous une forme plus complète et intégrale) la lutte politique s'est déroulée et ne s'apaise toujours pas. La principale objection à l'idée de partisanerie est que la subordination aux exigences extérieures (de tout parti politique, groupe de personnes, concept idéologique) limite l'indépendance du journaliste, restreint ou élimine complètement les possibilités de liberté de création et l'introduit dans le lit de Procuste d'un concept donné. Cependant, ces objections reposent le plus souvent soit sur un malentendu, soit sur une déformation délibérée de la notion de partisanerie.

Le terme « esprit de fête » est né sur la base mot latin pars, partis, signifiant « partie » (d'où « parti des biens », « parti géologique » et « jeu d'échecs »). Dans le même temps, il est clair qu'il n'est pas du tout nécessaire de lier strictement la partisanerie dans le journalisme à la position d'un parti politique particulier. La base de la position du parti est représentation des intérêts de n’importe quelle partie de la société, sans lequel l’activité d’un journaliste est généralement impensable, qui protège toujours (consciemment ou non) les intérêts de quelqu’un. Il peut s'agir des intérêts d'un groupe privé (social - entrepreneurs ou travailleurs ; professionnels - mineurs ou enseignants ; âge - enfants ou retraités, etc.), et des intérêts d'un groupe général - le peuple, toute l'humanité (d'où l'idée de "conciliarité" ou de "pan-humanité" " - c'est aussi une idée de parti). Dans le même temps, dans une société démocratique ouverte, la position du parti ne peut qu'être orientée de manière humaniste - soit elle parle du point de vue d'un « groupe privé », tout en comprenant les préoccupations et les exigences des autres groupes, c'est-à-dire « dans le contexte » de l'universel, ou parlant à partir d'une position humaine universelle, mais avec « discrimination » les besoins et les intérêts des « groupes privés » en tant que composants organiques de l'humanité. D’autres approches sont imparfaites et improductives.

Dans une société dotée d'un système social spécifique dans lequel s'expriment les intérêts de divers groupes, la position sociale établie d'un journaliste réfléchi qui souhaite comprendre le monde le plus profondément possible se manifeste comme une expression claire des intérêts de certains groupes. L’appartenance à un parti au sens « initial » consiste à définir clairement et distinctement sa place comme une position du côté d’un certain groupe (bien entendu, il peut s’agir d’un ensemble de groupes ou de la société dans son ensemble). Ainsi, le journaliste s'avère être un « représentant » de ce groupe, et, de plus, il parle consciemment à ses côtés.

La prise de conscience de sa position du côté de l'un ou l'autre (ou de plusieurs, ou de tous) groupes et sa défense raisonnée et efficace nécessitent automatiquement la formation (ou l'adhésion à un concept idéologique déjà développé) et la création (ou la participation à un concept déjà développé). créé) parti en tant qu’organisation politique de personnes partageant les mêmes idées. C'est ainsi que se développent les deux autres aspects de la partisanerie - idéologique-gnoséologique et institutionnel-organisationnel.

Ainsi, dans sa forme complète, la partisanerie comprend aspects sociaux-groupes, idéologiques-gnoséologiques et organisationnels-institutionnels. Ainsi, le principe de partisanerie peut être représenté comme suit :

Ainsi, dans sa forme complète, la partisanerie comprend aspects sociaux-groupes, idéologiques-gnoséologiques et organisationnels-institutionnels. Ainsi, le principe de partisanerie peut être représenté comme suit :

Bien entendu, dans la conscience et le comportement réel d'un journaliste particulier, la position sociale peut ne pas être identifiée et donc incapable de se transformer en position de parti. Mais même consciente, la partisanerie peut rester incomplète lorsqu'un seul de ses trois camps a le temps de se former, ce qui, bien sûr, peut s'expliquer dans chaque cas particulier (et à certains moments cela peut être inévitable et même justifié). Cela se produit, paradoxalement, dans des situations critiques, où il y a beaucoup d'incertitude tant sur le plan social, idéologique qu'organisationnel, même si c'est dans de telles situations que la clarté des positions est extrêmement nécessaire, car une appartenance à un parti largement « formalisée » permet de poursuivre avec plus de succès une certaine ligne journalistique. Dans le même temps, là encore, dans des conditions difficiles de persécution, l’existence « cachée » d’une position de parti est inévitable (par exemple, dans des cadres législatifs stricts, des restrictions de censure, des persécutions politiques). La partisanerie « cachée » naît souvent aussi du désir de paraître indépendant, d’attirer l’attention de divers segments du public à ses côtés. En d’autres termes, il existe de nombreuses options quant au contenu structurel de la partisanerie et à la nature de sa manifestation dans la pratique.

Les questions sur le contenu de la partisanerie, sur la correspondance (ou le non-respect) de la ligne du parti avec les besoins réels du développement social, sur la mesure dans laquelle elle exprime les besoins réels du peuple, de certains groupes sociaux et toute l'humanité. Dans des conditions où la société est composée de nombreux groupes avec leurs propres intérêts, qui révèlent (et parfois nient) les valeurs humaines universelles de différentes manières, lorsque cette multiplicité objective d'intérêts donne naissance à un large ensemble de positions idéologiques et politiques qui rivalisent les unes avec les autres. d'autre pour influencer l'audience, quand enfin, dans des conditions de pluralisme politique, il existe plusieurs formations politiques (partis, syndicats, blocs, fronts, etc.), chaque journaliste est confronté à la tâche de décider de ses positions, « traduisant " leurs sympathies et sentiments inconscients et émergents sous l'influence de circonstances de vie spécifiques. antipathies, inclinations et préférences au niveau de positions consciemment choisies et systématiquement défendues. Dans le même temps, il est fondamentalement important d’éviter la solidification dogmatique d’une ligne de comportement autrefois acceptée, ainsi que les déviations de positions provoquées par la situation et les modes politiques.

Un journaliste doit développer ses activités dans deux directions : premièrement, élargir les horizons des phénomènes significatifs de la vie, en pénétrant de plus en plus profondément dans ses schémas ; deuxièmement, surveiller de près les changements importants qui se produisent et qui nécessitent une correction de la ligne de comportement précédemment adoptée. Ces domaines d’activité caractérisent le contenu créatif et le contenu de la position partisane du journaliste.

Aspect groupe social la partisanerie, comme déjà noté, réside dans la représentation consciente par le journaliste des intérêts de ces couches et groupes sociaux (classe, national, régional, professionnel, âge, etc.), qui, à son avis, sont porteurs de tendances progressistes du développement social , ou des intérêts qui ont besoin de protection en raison de la violation de leurs droits et libertés, ou qui, pour une autre raison, doivent, de son point de vue, être représentés par les médias. Afin d'avoir confiance et des arguments de poids lors de la protection des intérêts de certains groupes représentés par un journaliste, il faut comprendre aussi profondément que possible l'essence sociale, la place, le rôle et l'importance de ces groupes dans la vie de la société moderne, et développer et améliorer ces connaissances. Au cours de la représentation des intérêts de groupes, on peut découvrir que certains d'entre eux doivent être réellement défendus, d'autres doivent être « corrigés », et d'autres encore doivent être complètement combattus. Par exemple, parmi l'immense ensemble d'intérêts des travailleurs qualifiés, le désir d'évolution professionnelle, le développement de la culture technique et générale méritent tout le soutien, mais en même temps, des « amendements » sont requis par le désir de s'éloigner des autres couches. des travailleurs et une vive opposition de soi-même aux dirigeants et aux entrepreneurs s'avèrent totalement inacceptables. Par conséquent, la position de parti du journaliste n’exige pas du tout une adhésion imprudente aux formes et aux directions d’activité spontanément manifestées de ces groupes dont les positions, en principe, lui semblent historiquement progressistes. Et la « composante » humaniste générale de la position, il convient de le rappeler, présuppose que la défense des intérêts « privés » nécessite la prise en compte des intérêts « généraux », la volonté de conjuguer le particulier avec l’universel. Et cela nécessite des connaissances, de la volonté et du talent.

Dans le processus d'autodétermination dans la vie d'une société divisée en de nombreux groupes qui interagissent les uns avec les autres de manière complexe, le journaliste rencontre diverses organisations politiques qui agissent en tant que représentants des intérêts de certains groupes, et surtout des partis politiques, dont les noms contiennent souvent des indications directes sur leur orientation de classe sociale (parti paysan, parti ouvrier, petits propriétaires ruraux, etc.), bien que le plus souvent le nom du parti soit déterminé par ses fondements idéologiques (libéraux, chrétiens, etc. ) ou quelques autres propriétés (démocratiques, populaires, républicaines, etc. .d.).

Dans leur recherche de la bonne position sociale et du concept idéologique correspondant, les journalistes, comme toutes les personnes politiquement actives, recherchent des alliés et des personnes partageant les mêmes idées, ce qui conduit à l'unification.

C’est ainsi que se manifeste l’aspect organisationnel et institutionnel de l’appartenance à un parti. Un journaliste en tant que personnalité publique doit choisir parmi les groupes, partis, associations, syndicats, fronts et autres organisations qui apparaissent dans l'arène de la vie publique avec leurs plates-formes, programmes et concepts idéologiques. Il doit souvent faire face à un monde diversifié de forces politiques, dont chacune reflète à sa manière les intérêts de certains groupes de la société. Il rencontre de nombreuses publications et programmes diversement associés aux groupes du parti. Certains agissent ouvertement en tant qu'organes de diverses organisations (État, parti, syndicats, associations d'entrepreneurs, coopératives, etc.), comme s'ils étaient leurs représentants officiels dans le domaine des activités d'information de masse ; d'autres sont des publications officielles, proches dans leurs positions de certaines organisations ; troisièmement - indépendants, caractérisés par l'absence de signes évidents de lien avec tout associations publiques. Généralement, ces publications et programmes se caractérisent par une diversité de points de vue qui ne rentrent dans le cadre d’aucune position acceptée par un parti. Cependant, n’appartenant à aucun organisme officiel ou officiel, ces publications et programmes constituent « une partie en soi ».

Définir sa position dans la sphère organisationnelle et institutionnelle pour un journaliste peut être différent. Si nous nous tournons vers les manifestations les plus caractéristiques de la partisanerie dans le domaine organisationnel et institutionnel, le choix peut alors être fait sur la base de ces options fondamentales.

D'abord. Un journaliste qui partage les orientations programmatiques et organisationnelles du parti (qu'il soit membre du parti n'a pas d'importance) s'en inspire dans ses activités et suit ainsi la ligne du parti en matière de journalisme. Ainsi, il parle au nom d'un certain parti, et il peut le faire ouvertement, définitivement, « en appelant un chat un chat », ou il peut poursuivre la ligne du parti (surtout dans des conditions de travail difficiles pour le parti) sans indiquer explicitement de quel parti il s'agit. positions auxquelles il adhère.

Deuxième. La ligne politique de l'organisation (parti, front, syndicat, association) n'est pas clairement définie ou différentes factions, groupements, associations opèrent en son sein ; un journaliste a plus « d’espace » pour déterminer sa position sur une question particulière, puisque la ligne de l’organisation est soit « floue », soit comporte plusieurs options. Et si dans le premier cas, le journaliste assume tout à fait volontairement la responsabilité de la mise en œuvre créative et efficace de la position du parti, alors dans le second, il est responsable du choix de la manière la meilleure et la plus précise de répondre aux phénomènes de la vie, bien que dans les limites un certain « espace » de positions des forces incluses dans l'organisation .

Troisième. Un journaliste, prenant position indépendamment de toute organisation politique, choisit sa propre ligne de comportement dans une situation donnée de la vie publique. En même temps, il peut coïncider partiellement ou totalement avec la position d'un certain parti, mais il peut aussi contenir des idées tout à fait originales. C'est aussi une position de parti, puisqu'elle exprime d'une certaine manière les intérêts d'un groupe social (ou de la société dans son ensemble). Et autour de cette position (ce qui arrive souvent) un groupe de partisans peut se former, jetant ainsi les bases d'un nouveau groupe politique qui pourra ensuite devenir un parti.

Ainsi, suivre la voie d'une compréhension de la vie sociale comme l'interaction (coopération ou collision) d'un large ensemble de groupes sociaux différents (classe, national, régional, âge, professionnel, etc.) jusqu'à la formation de sa position exprimant les intérêts de certains groupes (cela conduit inévitablement à l'accord avec certains intérêts, à une attitude neutre envers les autres et au rejet des autres), le journaliste doit déterminer sa place parmi les nombreuses organisations politiques existantes. Au cours de cette autodétermination dans le monde des groupes sociaux et des forces politiques, le côté idéologique et épistémologique la ligne du parti du journaliste.

L’aspect idéologique et épistémologique de la partisanerie se manifeste précisément dans le système de visions du monde du journaliste, dans l’ensemble de ses orientations idéologiques qui déterminent les approches pour comprendre et évaluer les phénomènes de la vie, pour proposer des perspectives. développement social et les moyens d'atteindre des objectifs compatibles avec les intérêts qu'il exprime.

La nature des idées inhérentes à un journaliste particulier peut être très différente en termes de vision du monde (différentes formes d'idéalisme, d'agnosticisme, de matérialisme ; et elles peuvent être exprimées dans différents systèmes - néo-thomisme, kantisme, existentialisme, pragmatisme, marxisme, etc. .) et expriment les intérêts des groupes sociaux qu’ils représentent de différentes manières. Cela dépend de la compréhension qu’a le journaliste de la société en tant que système social, des forces motrices et de l’orientation de son changement et de son développement, de la place et du rôle des différents groupes de la société dans les processus sociaux. Chaque journaliste peut à sa manière voir la place dans la vie de la société des ouvriers et des entrepreneurs, des paysans et des intellectuels et, représentant les intérêts de l'une de ces couches, les interpréter différemment. Celles-ci peuvent être des idées intuitivement révélées, implicitement exprimées, fragmentaires et non systématisées. Mais dans ce cas, les caractéristiques épistémologiques et socio-cognitives de la méthode créative du journaliste s’avéreront vagues, dépendantes de nombreuses influences et facteurs, souvent aléatoires. Et donc - des inexactitudes et des erreurs dans l'évaluation des phénomènes de la réalité, dans la formulation des conclusions et des revendications sociales.

Le manque de certitude et le flou des fondements idéologiques de la position d’un journaliste se manifestent souvent lors de périodes de crises sociales qui nécessitent de repenser, et souvent de profonds changements dans les concepts idéologiques. Cependant, ces étapes nécessaires doivent être distinguées de l’incertitude idéologique fondamentale, du « patchwork » éclectique et du scepticisme désespéré. Une tendance saine dans la sphère idéologique est le désir d'un système spécifique et holistique de points de vue et de positions, d'une ligne idéologique strictement définie qui exprime de manière cohérente les intérêts réels et correctement compris des forces de classe sociale représentées par le journaliste dans la perspective de développement humaniste.

Ce n'est pas un hasard si dans la vie publique, c'est très souvent l'organe du journalisme qui s'avère être la « bannière » autour de laquelle se rassemblent les partisans de certaines opinions, et la lutte de diverses forces se manifeste le plus clairement précisément dans le journalisme. Et les activités de ces publications et programmes qui s'efforcent d'adopter et de défendre une position idéologique claire s'avèrent efficaces, attrayantes pour certains et provoquant une réaction négative de la part des autres.

Ainsi, un journaliste s'avère être une figure idéologique, porteur et propagandiste de certaines idées sociales. Son esprit idéologique se manifeste dans l'adhésion la plus stricte possible aux système accepté points de vue liés à la compréhension de la nature des forces motrices du développement social, des idéaux sociaux, des objectifs correspondants et des moyens de les atteindre. Dans le même temps, l'idéologie présuppose l'intégrité conceptuelle des croyances, le désir de clarté et de cohérence dans l'expression des opinions, ce qui exclut l'éclectisme et les contradictions internes évidentes de leurs composantes. L'idéologie en tant que base de la créativité exclut également le doctrinairisme dogmatique, ainsi que l'arbitraire subjectiviste.

Le véritable esprit idéologique d'un journaliste créatif se manifeste dans sa capacité à porter un regard critique sur ses propres positions et les moyens de les mettre en œuvre, à comprendre sa vie de manière innovante et à développer de nouvelles solutions dans une situation changée, à rejeter ouvertement les idées dépassées qui ne le font pas. correspondent aux réalités de la vie. La condition indispensable est donc l’unité de la parole et de l’action, des convictions intérieures et de la nature de l’activité créatrice. L'idéologicalisme est incompatible avec le fanatisme, l'adhésion aveugle à des postulats autrefois acceptés et, bien sûr, avec la démagogie basée sur l'utilisation peu sincère d'idées et de slogans nobles qui captivent les masses, masquant des objectifs égoïstes étrangers aux véritables intérêts du peuple.

C'est pourquoi le désir naturel d'objectivité d'un journaliste l'incite à adopter une position progressiste (correspondant aux intérêts du développement humaniste de la société) et à trouver (accepter, développer, changer si nécessaire) un concept idéologique qui exprime correctement les intérêts de toutes les forces sociales et les lois du fonctionnement humaniste et du développement de la société.

Concept rôle social l'être humain s'est développé en lien avec la nécessité de comprendre l'influence des fonctions sociales sur son développement, son activité vitale et ses relations avec les autres.

Rôle social- un comportement des personnes qui correspond aux normes acceptées, en fonction de leur statut ou de leur position dans la société, le système les relations interpersonnelles.

Le concept de rôle social a été proposé pour la première fois par les sociologues américains R. Linton et J. Mead indépendamment l'un de l'autre. Linton et Mead considéraient le rôle social comme un phénomène particulier dans lequel l'individu et la société convergent, et le comportement individuel se transforme en comportement social. Dans ce cas, les manifestations individuelles d'une personne sont comparées aux normes sociales.

Principales caractéristiques d'un rôle social soulignée par le sociologue américain T. Parsons. Ceux-ci incluent : l'échelle, le mode de réception, l'émotivité, la formalisation, la motivation. Portée du rôle dépend de l’étendue des relations interpersonnelles. Plus la plage est grande, plus l'échelle est grande.

La manière dont un rôle est acquis dépend de son caractère inévitable pour la personne. Oui, les rôles un jeune homme, vieil homme, homme, femme sont automatiquement déterminés par l'âge et le sexe d'une personne et ne nécessitent pas d'efforts particuliers pour les acquérir. Il ne peut y avoir qu’un problème de respect de son rôle, qui existe déjà comme une évidence. d'autres rôles sont acquis, voire conquis, au cours de la vie d'une personne et grâce à des efforts particuliers ciblés. Par exemple, le rôle d'un étudiant, d'un académicien, d'un écrivain, etc. Il s'agit de presque tous les rôles liés à la profession et aux réalisations d'une personne.

Les rôles sociaux diffèrent considérablement par leur niveau d'émotivité. Chaque rôle est doté de capacités spécifiques. manifestation émotionnelle son sujet. Sentiments de perte un bien aimé sont tout à fait naturels et justifiés. Cependant, certains rôles nécessitent une retenue et un contrôle émotionnels, comme celui d'enquêteur ou de chirurgien.

Formalisation en tant que caractéristique descriptive d'un rôle social, elle est déterminée par les spécificités des relations interpersonnelles du porteur de ce rôle. Certains rôles impliquent l'établissement de relations uniquement formelles entre des personnes avec une réglementation stricte des règles de comportement ; d'autres, au contraire, ne sont qu'informels ; d'autres encore peuvent combiner des relations à la fois formelles et informelles.

Motivation cela dépend des besoins et des motivations de la personne. Différents rôles sont motivés par des motivations différentes. Les parents, soucieux du bien-être de leur enfant, sont guidés avant tout par un sentiment d'amour et d'attention ; le leader travaille pour la cause, etc.

L'influence du rôle social sur le développement de la personnalité assez gros. Le développement de la personnalité est facilité par son interaction avec des personnes jouant des rôles variés, ainsi que par sa participation à un répertoire de rôles le plus large possible. Plus un individu est capable de reproduire de rôles sociaux, plus il est adapté à la vie. Ainsi, le processus de développement de la personnalité agit souvent comme une dynamique de maîtrise des rôles sociaux.

Maîtriser un nouveau rôle peut faire une énorme différence dans le changement d’une personne. En psychothérapie, il existe même une méthode correspondante de correction du comportement - l'imagothérapie (imago - image). Le patient est invité à entrer dans une nouvelle image, à jouer un rôle, comme dans une pièce de théâtre. Dans ce cas, la fonction de responsabilité n'est pas assumée par la personne elle-même, mais par son rôle, qui définit de nouveaux modèles de comportement. Une personne est obligée d'agir différemment en fonction d'un nouveau rôle.

Les origines de l'imagothérapie sont la méthode psychodrame de D. Moreno. Il a traité des gens pour des névroses, leur offrant la possibilité de jouer les rôles qu'ils aimeraient mais ne pouvaient pas, et leur utilisation était assez élevée, puisque le sujet avait la possibilité de libérer des pulsions refoulées, sinon dans la vie, alors à du moins en train de jouer. L'approche sociodramatique de l'interprétation des actions humaines est largement connue. Les partisans de cette approche considèrent la vie comme un drame dans lequel chaque participant joue un rôle spécifique. Jouer des rôles donne non seulement un effet psychothérapeutique, mais aussi un effet développemental et pédagogique.

Les jeunes enfants jouent à des jeux de rôle, imitant les rôles sociaux des personnes qui les entourent. par le jeu, ils apprennent diverses fonctions sociales. A un certain âge, le jeu est l'activité phare d'un enfant. le caractère conventionnel du jeu n'affecte pas sa finalité sociale, puisque les actions dans la situation conventionnelle restent authentiques. Dans le jeu, l'enfant semble être nu, exécutant divers rôles et grâce à cela il se sépare des autres. En même temps, il apprend à prendre la position d’un autre et peut se regarder de l’extérieur. De plus, les jeux ont des règles. À cet égard, l'enfant peut percevoir son individualité non seulement du point de vue des personnes dont il joue le rôle, mais aussi du point de vue des attitudes généralisées du groupe auquel il appartient.

Statut social- c'est la position du sujet dans le système des relations interpersonnelles, elle détermine ses droits, responsabilités et privilèges ; le statut reflète la structure hiérarchique du groupe et y crée une différenciation verticale. Le sujet essaie toujours de trouver sa place au sein d'une grande communauté et accepte les responsabilités associées à cette position et attend des autres qu'ils reconnaissent ses droits. Ses caractéristiques de statut ne dépendent pas seulement du sujet.

Le statut social est un signe établi par la société qui caractérise la position d’une personne dans une communauté sociale. Le statut est un rang reconnu par un groupe d'individus dans un groupe social. Le statut est un processus social : une personne conserve son statut si elle vit conformément aux normes établies qui régissent le comportement des personnes de cette catégorie. ceux. La position d'un individu dans la société n'est déterminée que sur la base de relations bien établies entre lui et ceux qui occupent d'autres positions ; une grande partie du comportement d'une personne vise à maintenir son statut existant ou à l'augmenter.

Les psychologues sociaux ont établi une sensibilité assez élevée d'une personne aux symboles de statut, quel que soit le statut bas, c'est important, car sans elle, le sujet n'a aucun droit par rapport aux autres. Dans différents groupes, une personne peut avoir des statuts différents et, en général, une personne a plusieurs statuts, mais ils ne sont pas égaux ; souvent, la profession sert d'indicateur le plus utilisé d'une position statutaire, c'est-à-dire la position dans la société est généralement déterminée par la position et la profession. Notre statut social se reflète dans le comportement, l'apparence et l'habillement, le jargon, les manières et la position interne de l'individu, ce sont des attitudes, des positions, des motivations. Le statut, une fois établi, reste constant, même s'il est mobile, il peut y avoir une dégradation ou une augmentation du statut. Les statuts diffèrent par la nature de leur apparition : on distingue inné, attribué et atteint. Naturel - ce statut qui apparaît à la naissance - nationalité, sexe, race, appartenance famille royale+ le système de parenté donne aussi un ensemble de statuts – innés et attribués – fils, frère, sœur.

Il existe des statuts attribués, mais pas innés : ils apparaissent en raison d'un concours de circonstances, par exemple du fait du mariage (par exemple, la mère de la mariée deviendra belle-mère). Statut atteint - il s'acquiert grâce aux efforts de la personne elle-même avec l'aide de certains groupes sociaux. Ici, les statuts sont déterminés par le poste, les statuts sont déterminés par les titres, et il y a les titres professionnels déterminés, le statut obtenu s'acquiert grâce à choix libre l'individu, ses efforts personnels et est sous son contrôle (par exemple, mari, femme)

Les statuts peuvent être permanents, temporaires, basiques ou non basiques.

Permanent– il s’agit de la plupart des statuts de naissance (race, sexe).

Temporaire -(passager, voisin)

Basique- ce sont ceux qui sont innés, attribués, atteints. L'essentiel est le statut personnel - il se manifeste en petits groupes. Pas les principaux - ce sont la plupart de nos statuts, conditionnés par une situation à court terme, par exemple patient, témoin, spectateur d'un accident. Position sociale- la place occupée par une personne dans le système de division sociale du travail et de subordination dans les structures, groupes et organisations sociales.

Informations connexes.

Et par conséquent, propriétaire de nombreux statuts différents. L’ensemble des statuts humains est appelé statut défini. Le statut que la personne elle-même ou son entourage considère comme le principal s'appelle statut principal. Il s’agit généralement de la situation professionnelle, familiale ou encore du statut dans le groupe où la personne a obtenu le plus de succès.

Les statuts sont divisés en prescrit(obtenu à la naissance) et atteint(qui sont achetés délibérément). Plus une société est libre, moins les statuts prescrits deviennent importants et plus ceux obtenus sont importants.

Une personne peut avoir différents statuts. Par exemple, son statut pourrait être le suivant : homme, célibataire, candidat en sciences techniques, spécialiste en programmation informatique, russe, citadin, orthodoxe, etc. Un certain nombre de statuts (russe, homme) lui ont été attribués dès sa naissance - ce sont des statuts prescrits. Il a acquis plusieurs autres statuts (candidat en sciences, programmeur) après quelques efforts, ce sont des statuts acquis. Supposons que cette personne s'identifie principalement comme programmeur ; par conséquent, programmeur est son statut principal.

Prestige social d'une personne

La notion de statut est généralement associée à la notion de prestige.

Prestige social - il s’agit d’une évaluation publique de l’importance du poste qu’occupe une personne.

Plus la position sociale d’une personne est prestigieuse, plus son statut social est élevé. Par exemple, les professions d'économiste ou d'avocat sont considérées comme prestigieuses ; éducation reçue en bonne établissement d'enseignement; poste élevé; lieu de résidence précis (capitale, centre-ville). S'ils parlent de la grande importance non pas d'une position sociale, mais d'une personne spécifique et de ses qualités personnelles, dans ce cas, ils n'entendent pas le prestige, mais autorité.

Rôle social

Le statut social est une caractéristique de l’inclusion d’une personne dans la structure sociale. DANS vrai vie le statut d'une personne se manifeste à travers les rôles qu'elle joue.

Rôle social représente un ensemble d'exigences que la société impose aux individus occupant une position sociale spécifique.

En d’autres termes, si quelqu’un occupe une certaine position dans la société, on s’attendra à ce qu’il se comporte en conséquence.

On attend d’un prêtre qu’il se comporte conformément à des normes morales élevées, tandis qu’une rock star est censée agir de manière scandaleuse. Si un prêtre commence à se comporter de manière scandaleuse et qu'une rock star commence à lire des sermons, cela provoquera la perplexité, l'insatisfaction et même la condamnation du public.

Pour nous sentir à l'aise dans la société, nous devons attendre des gens qu'ils remplissent leur rôle et agissent selon les règles prescrites par la société : un professeur d'université nous enseignera des théories scientifiques, non ; le médecin pensera à notre santé, pas à ses gains. Si nous n’attendions pas des autres qu’ils remplissent leur rôle, nous ne pourrions faire confiance à personne et nos vies seraient remplies d’hostilité et de suspicion.

Ainsi, si le statut social est la position d'une personne dans la structure sociale de la société avec certains droits et responsabilités, alors un rôle social correspond aux fonctions exercées par une personne conformément à son statut : le comportement qui est attendu du titulaire de ce statut.

Même à statut social égal, la nature des rôles exercés peut varier considérablement. Cela est dû au fait que l'exécution des rôles est personnelle et que les rôles eux-mêmes peuvent avoir différentes versions d'exécution. Par exemple m avec r. le propriétaire d'un statut social tel que le père de famille peut traiter l'enfant de manière exigeante et stricte (jouer son rôle de manière autoritaire), peut nouer des relations dans un esprit de coopération et de partenariat (style de comportement démocratique) ou peut laisser les événements suivre leur cours, laissant à l'enfant une grande liberté (style permissif). De la même manière, différents acteurs de théâtre joueront le même rôle de manière complètement différente.

Tout au long de la vie, la position d'une personne dans la structure sociale peut changer. En règle générale, ces changements sont associés au passage d'une personne d'un groupe social à un autre : d'ouvriers non qualifiés à spécialistes, de ruraux aux citadins, etc.

Caractéristiques du statut social

Statut - il s'agit d'une position sociale qui comprend un type de profession, un statut économique, des tendances politiques et des caractéristiques démographiques donnés. Par exemple, le statut de citoyen I.I. Ivanov est défini comme suit : « vendeur » est une profession, « un salarié percevant un revenu moyen » est une caractéristique économique, « membre du Parti libéral-démocrate » est une caractéristique politique, « un homme de 25 ans » est une qualité démographique.

Chaque statut, en tant qu'élément de la division sociale du travail, contient un ensemble de droits et d'obligations. Les droits désignent ce qu’une personne peut librement se permettre ou permettre par rapport à d’autres personnes. Le titulaire du statut se voit prescrire certaines responsabilités actions nécessaires: par rapport aux autres, sur son lieu de travail, etc. Les responsabilités sont strictement définies, consignées dans des règles, des instructions, des règlements ou inscrites dans la coutume. Les responsabilités limitent le comportement à certaines limites et le rendent prévisible. Par exemple, le statut d'esclave dans Ancien monde n'impliquait que des devoirs et ne contenait aucun droit. Dans une société totalitaire, les droits et les responsabilités sont asymétriques : le dirigeant et les hauts fonctionnaires ont un maximum de droits et un minimum de responsabilités ; Les citoyens ordinaires ont de nombreuses responsabilités et peu de droits. Dans notre pays en époque soviétique De nombreux droits ont été proclamés dans la Constitution, mais tous n’ont pas pu être réalisés. Dans une société démocratique, les droits et les responsabilités sont plus symétriques. On peut dire que le niveau de développement social d'une société dépend de la manière dont les droits et responsabilités des citoyens sont liés et respectés.

Il est important que les devoirs de l’individu présupposent sa responsabilité dans leur accomplissement de qualité. Ainsi, un tailleur est obligé de coudre un costume à temps et de haute qualité ; si cela n'est pas fait, il doit être puni d'une manière ou d'une autre - payer une amende ou être licencié. L'organisation est tenue, en vertu du contrat, de fournir des produits au client, sinon elle subit des pertes sous forme d'amendes et de pénalités. Même dans l'Assyrie antique, il existait une telle procédure (fixée dans les lois d'Hammourabi) : si un architecte construisait un bâtiment qui s'effondrait ensuite et écrasait le propriétaire, l'architecte était privé de la vie. C’est l’une des premières formes primitives de manifestation de la responsabilité. De nos jours, les formes de manifestation de responsabilité sont très diverses et sont déterminées par la culture de la société et le niveau de développement social. DANS la société moderne les droits, libertés et responsabilités sont déterminés par les normes sociales, les lois et les traditions de la société.

Ainsi, statut- la position de l'individu, qui est liée à d'autres positions par un système de droits, de devoirs et de responsabilités.

Puisque chaque personne participe à de nombreux groupes et organisations, elle peut avoir plusieurs statuts. Par exemple, le citoyen mentionné Ivanov est un homme d'âge moyen, un habitant de Penza, un vendeur, un membre du Parti libéral-démocrate, un chrétien orthodoxe, un Russe, un électeur, un joueur de football, un visiteur régulier d'un bar à bière, un mari, un père, un oncle, etc. Dans cet ensemble de statuts que possède toute personne, l'un est le principal et le plus clé. Le statut principal est le plus caractéristique pour un individu donné et est généralement associé à son principal lieu de travail ou d'occupation : « vendeur », « entrepreneur », « Chercheur", " directeur de banque ", " ouvrier dans une entreprise industrielle ", " femme au foyer ", etc. L'essentiel est le statut qui détermine la situation financière, et donc le mode de vie, le cercle de connaissances et le comportement.

Spécifié(naturel, prescrit) statut déterminé par le sexe, la nationalité, la race, c'est-à-dire caractéristiques données biologiquement, héritées par une personne contre sa volonté et sa conscience. Les progrès de la médecine moderne rendent certains statuts modifiables. Ainsi est apparue la notion de sexe biologique, socialement acquis. Grâce à des opérations chirurgicales, un homme qui joue avec des poupées depuis son enfance, s'habille comme une fille, pense et se sent comme une fille, peut devenir une femme. Il retrouve son vrai sexe, auquel il était psychologiquement prédisposé, mais ne l'a pas reçu à la naissance. Quel sexe – masculin ou féminin – doit être considéré comme naturel dans ce cas ? Il n'y a pas de réponse claire. Les sociologues ont également du mal à déterminer à quelle nationalité appartient une personne dont les parents sont de nationalités différentes. Souvent, lorsque vous déménagez dans un autre pays enfance, les émigrés oublient les vieilles coutumes, langue maternelle et ne sont pratiquement pas différents des habitants indigènes de leur nouvelle patrie. Dans ce cas, la nationalité biologique est remplacée par la nationalité socialement acquise.

Nouveau statut est un statut qu'une personne obtient sous certaines conditions. Ainsi, le fils aîné d'un seigneur anglais après sa mort hérite de ce statut. Le système de parenté comporte tout un ensemble de statuts acquis. Si les statuts innés expriment la consanguinité (« fils », « fille », « sœur », « frère », « neveu », « oncle », « grand-mère », « grand-père », « tante », « cousin »), alors non- les parents consanguins ont acquis un statut. Ainsi, une fois mariée, une personne peut recevoir tous les proches de sa femme comme parents. « Belle-mère », « beau-père », « belle-sœur », « beau-frère » sont des statuts acquis.

Statut atteint - socialement acquis par une personne grâce à ses propres efforts, son désir, sa chance. Ainsi, une personne acquiert le statut de manager par l'éducation et la persévérance. Plus une société est démocratique, plus elle obtient de statuts.

Différents statuts ont leurs propres insignes (symboles). En particulier, l'uniforme des militaires les distingue de la masse de la population civile ; de plus, chaque grade militaire a ses propres différences : soldat, major, général ont des insignes, bretelles, chapeaux.

Image d'état, ou image, est un ensemble d'idées sur la façon dont une personne devrait se comporter en fonction de son statut. Pour correspondre à une image de statut, une personne doit « ne pas trop s’en permettre », c’est-à-dire ressembler à ce que les autres attendent de lui. Par exemple, le président ne peut pas dormir trop longtemps lors d'une réunion avec le dirigeant d'un autre pays, les professeurs d'université ne peuvent pas dormir ivres dans l'entrée, car cela ne correspond pas à leur image de statut. Il existe des situations où une personne essaie injustement d'être « sur un pied d'égalité » avec une personne qui a un statut de rang différent, ce qui conduit à la manifestation de familiarité (amicoshonisme), c'est-à-dire attitude sans cérémonie et effrontée.

Les différences entre les personnes en raison du statut attribué sont perceptibles à des degrés divers. Habituellement, chaque personne, ainsi qu'un groupe de personnes, s'efforce d'occuper une position sociale plus avantageuse. Dans certaines circonstances, un fleuriste peut devenir vice-premier ministre du pays, millionnaire. D’autres n’y parviennent pas parce que le statut qui leur est attribué (sexe, âge, nationalité) interfère.

Dans le même temps, certaines couches sociales tentent d'améliorer leur statut en s'unissant au sein de mouvements (mouvements de femmes, organisations comme le « syndicat des entrepreneurs », etc.) et en faisant pression partout pour leurs intérêts. Il existe cependant des facteurs qui entravent les tentatives des groupes individuels de modifier leur statut. Il s’agit notamment des tensions ethniques, des tentatives d’autres groupes de maintenir le statu quo, du manque de dirigeants forts, etc.

Ainsi, sous statut social en sociologie, on entend la position selon laquelle une personne (ou groupe social) occupe dans la société. Étant donné que chaque personne est membre de différents statuts, elle est propriétaire de nombreux statuts (c'est-à-dire porteur d'un certain ensemble de statuts). Chacun des statuts disponibles est associé à un ensemble de droits qui déterminent ce que le titulaire du statut peut se permettre et des responsabilités qui prescrivent l'exécution d'actions spécifiques. En général, le statut peut être défini comme la position d'un individu dans la structure sociale de la société, liée à d'autres positions par un système de droits, de devoirs et de responsabilités.

À la suite de l'étude du chapitre, l'étudiant doit :

savoir

- les principales caractéristiques des rôles sociaux exercés par un individu dans une organisation ;

- les spécificités de l'influence mutuelle de l'individu et du rôle organisationnel ;

être capable de

- faire la distinction entre les causes de la surcharge et de la sous-charge de rôles d'un individu dans une organisation ;

- mettre en évidence les principales causes de déformation professionnelle de l’individu ;

propre

Compétences dans l'analyse des raisons possibles du manque d'efficacité d'un membre particulier de l'organisation.

Positions sociales et rôles de l'individu

Définir la personnalité n’est pas une tâche facile. Si l'on se tourne vers l'origine de ce mot, alors d'abord une personne, une personne (du latin personnage)était le nom d'un masque de théâtre porté par les acteurs de l'époque antique lors d'une représentation. Cicéron a utilisé ce terme pour montrer comment une personne apparaît aux autres sans en être réellement une, et aussi comme un conglomérat de qualités personnelles.

Habituellement, le terme " personnalité"est utilisé par rapport à une personne en tant que porteur de toutes propriétés, traits, possédant certaines caractéristiques. Dans ce cas, la socialité de l'individu, son inclusion dans un certain système de relations sociales est nécessairement notée. En général, la personnalité de chaque individu est une intégration unique de ses propriétés physiques, mentales, morales et sociales.

Toute personne, étant membre d'une organisation, occupe l'une ou l'autre position (emplacement) dans sa structure. Si l'on prend, par exemple, une organisation officielle, alors cette position sociale est déterminée principalement par les caractéristiques professionnelles et de qualification du salarié et ses responsabilités fonctionnelles. Ainsi, dans une organisation de production, les postes de directeur, ingénieur en chef, comptable, conseiller juridique, contrôleur du service de contrôle technique, chef de chantier, contremaître, ouvrier, etc. sont clairement distingués.

De nombreuses positions occupées par les gens les caractérisent dans un sens social plus large. Par exemple, on peut distinguer des positions sociopolitiques (député, membre d'un parti ou d'un groupe d'initiative de citoyens), professionnelles (ingénieur, médecin, artiste) et bien d'autres (citoyen, consommateur, retraité). Une personne occupant l'un ou l'autre poste officiel a les droits et responsabilités correspondants.

Séparément, il convient de mentionner les positions occupées par une personne dans la famille et parmi les proches en général (grand-père, père, mari, frère, neveu, etc.). Certains droits et responsabilités agissent comme régulateurs des relations familiales et de parenté. La famille peut être considérée comme une organisation unique, caractérisée par des caractéristiques à la fois informelles et officielles.

Chaque personne a un certain nombre de positions sociales différentes qui constituent sa statut défini. Ainsi, une seule et même personne peut apparaître aux autres comme médecin, mari, père, frère, ami, joueur d'échecs, syndicaliste. Considérer toute position dans un groupe, une organisation ou une société implique toujours la présence d'autres positions qui lui sont associées. Cela conduit à une certaine interdépendance entre des personnes occupant des postes qui sont en quelque sorte corrélés les uns aux autres. Par exemple, la position de leader implique l’existence d’une position subordonnée. La position du médecin implique la position du patient. Il existe une certaine relation entre les employés de toute organisation, entre les membres de la famille, les proches et en général entre les personnes qui entrent en contact les unes avec les autres, même lors d'un seul contact à court terme (par exemple, entre un vendeur et un acheteur, un bus conducteur et un passager). Ainsi, on peut parler de la présence de relations appropriées entre les personnes occupant ces postes. Lors de l'analyse diverses relations entre les personnes (y compris dans les organisations), on peut se tourner vers les dispositions de la théorie des rôles de la personnalité, développée en psychologie sociale.

Il existe de nombreuses définitions du concept " rôle social", et dans son interprétation par différents chercheurs, il existe de grandes divergences. Nous comprendrons ce terme comme un système normatif d'actions attendues d'une personne en fonction de sa position sociale (position). Il s'ensuit que le rôle est déterminé par le lieu spécifique d'une personne dans la structure des liens sociaux et ne dépend pas toujours de ses propriétés psychologiques individuelles. Ainsi, remplir le rôle d'un professeur d'université doit obéir à certaines instructions officielles, et le rôle d'un étudiant - à d'autres. Ces instructions sont impersonnelles, ils ne sont en aucun cas centrés sur les caractéristiques des caractères de certains enseignants ou élèves.

Il existe un certain nombre de classifications des rôles sociaux. Ainsi, toute leur diversité peut être divisée en rôles attribués Et rôles atteints. Les rôles attribués comprennent, par exemple, les rôles déterminés par la différenciation des personnes dans la société selon le sexe. Ils sont appelés spécifiques au genre. Les parents comprennent généralement que les garçons et les filles doivent être élevés différemment, avec des compétences différentes. Ainsi, les garçons apprennent plus souvent à utiliser divers outils ménagers et les filles apprennent à cuisiner et à coudre. Dans le même temps, les parents modernes comprennent que les garçons et les filles doivent maîtriser les bases de l'informatique, la connaissance d'au moins un une langue étrangère, la capacité de conduire une voiture ne les gênera pas.

Les rôles obtenus incluent ceux exercés dans un domaine professionnel particulier, par exemple les rôles de directeur commercial, de titulaire d'un doctorat ou d'entraîneur d'une équipe de football.

Si les gens autour de lui connaissent le rôle social d'une personne à un moment donné, ils procéderont alors à des évaluations appropriées de son comportement. attentes en matière de rôle, qui comprennent certaines prescriptions (ce qu'une personne doit faire), des interdictions (ce qu'elle ne doit pas faire) et une série d'attentes moins précisément définies (ce qu'une personne devrait faire dans un rôle donné). Lorsque le comportement d’une personne remplissant un rôle correspond à l’image attendue, celle-ci est considérée comme réussie.

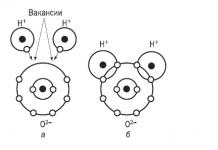

Chaque personne a de nombreux rôles sociaux. Certains d'entre eux sont dominants, c'est-à-dire prédominant, d'autres - secondaire. Certains d'entre eux sont exécutés sur une longue période, d'autres - de temps en temps. Tout comme une personne a un certain statut, nous pouvons également parler de son statut correspondant. ensemble de rôles. Ainsi, ayant le statut de père, une personne joue différents rôles vis-à-vis de son épouse, de son fils, de ses parents, de son beau-père et de sa belle-mère, des enseignants de l'école où étudie l'enfant (il peut également y être un membre comité de parents). Chacune des interactions de rôle découlant du statut du père est caractérisée par ses spécificités (comparez par exemple les interactions couplées suivantes : père, mari - sa femme, père - son fils, père - sa mère, père - mère- beau-père, père - professeur d'école, etc.) d. (Fig. 3.1).

Riz. 3.1.

Travaillant dans une entreprise ou une institution particulière, une personne remplit également un certain nombre de rôles sociaux correspondant à son statut. Prenons par exemple les statuts d'ingénieur, de chef d'atelier, de syndicaliste, de copropriétaire d'actions d'entreprise. Dans ce cas, les rôles exercés par l'individu sont de nature officielle. De plus, une personne a un certain rôle « défini » dans le système de relations informelles qui se sont développées dans son organisation. Ces rôles sont souvent la conséquence de certains propriétés individuelles personnalité. Deux travailleurs effectuant la même opération, mais avec des traits de personnalité différents, peuvent jouer des rôles informels complètement différents au sein de leur équipe. Ainsi, une personne calme et raisonnable agit parfois comme un « arbitre » vers qui d'autres travailleurs se tournent dans des situations controversées. Un autre travailleur doté de compétences organisationnelles et d'un désir de leadership devient parfois le chef officieux d'un groupe de personnes dans la brigade.

Parfois, un rôle particulier est imposé à une personne par d'autres membres du groupe. Souvent, cela n'est pas dû à tant de choses caractéristiques individuelles d'une personne donnée autant que sa position dans le groupe. Par exemple, un étudiant d’une équipe de production peut être considéré par les « anciens » comme la cible de toutes sortes de plaisanteries et de farces. Cependant, les rôles qu'une personne joue dans certains groupes et situations sont susceptibles de changer. Ainsi, un ancien étudiant devenu ouvrier hautement qualifié met fin à jamais à son rôle de « bouc émissaire » et acquiert un autre rôle officieux.

Soulignons qu'une personne n'est pas épuisée par toute la diversité de ses rôles sociaux, aussi importants soient-ils pour elle. Un élément important de la structure de la personnalité est son « je » subjectif, qui peut être défini principalement comme l'idée qu'a une personne donnée de sa véritable essence intérieure, basée sur la perception et la compréhension de soi. En d'autres termes, comment cette personne se voit et comment il interprète ses actions, compose Concept de soi de la personnalité. C’est une sorte de psychologie et de philosophie de son propre « je ». Conformément à sa conception de soi, une personne exerce des activités. Par conséquent, le comportement d’une personne est toujours logique de son point de vue, même si cela ne semble pas être le cas pour les autres.

Afin de comprendre pourquoi une même personne se comporte différemment lorsqu'elle remplit divers rôles sociaux, il est nécessaire de séparer les rôles de son « je » subjectif et de ses autres caractéristiques psychologiques individuelles, intelligence, besoins, intérêts, volonté, croyances, tempérament, etc. . Par exemple, un manager pointilleux peut aussi être un père aimant, tandis qu’un employé indiscipliné peut aussi être un fils attentionné.

Il convient de noter que notre définition du rôle social et les exemples donnés ne parlaient que des attentes des autres concernant le comportement de l'individu. Cependant, le terme « rôle » peut également être utilisé pour définir la manière dont la personne occupant un poste estime nécessaire de se comporter ( rôle social perçu). Vous pouvez également vous concentrer sur le comportement réel de la personne. (rôle joué). On sait qu’une même personne peut modifier bon nombre de ses rôles sociaux et agir de différentes manières dans différentes situations. Nous parlerons tout d'abord des rôles sociaux joués par les personnes dans les fonctions officielles. structure organisationnelle. Dans ce cas, l'importance principale est accordée à certaines attentes des autres membres de l'organisation liées au comportement des employés.

Les modèles de comportement attendus d'un individu dans une organisation de production sont déterminés à la fois par les aspects organisationnels, techniques et sociaux de ses activités. Ainsi, étant membre d'une équipe de travail, une personne doit accomplir certaines tâches, tout en agissant conformément aux comportements qui lui sont prescrits. Un travailleur, par exemple, est tenu de respecter la technologie de production, les règles de sécurité, la discipline du travail, etc. Si son activité correspond pleinement au schéma attendu, elle est considérée comme réussie.

Il est nécessaire de souligner que dans les prescriptions de rôles émanant d'individus ou de groupes spécifiques, leurs caractéristiques socio-psychologiques se manifestent clairement. Ainsi, les attentes mutuelles en matière de rôle de deux employés utilisant le même équipement sont déterminées non seulement par leur position officielle dans la structure d'une organisation donnée, mais également par les traits de personnalité de chacun d'eux. Disons que l'un d'entre eux, qui se distingue par la propreté et veille à la propreté impeccable du lieu de travail, exigera de son collègue la même attitude envers le travail. Un autre travailleur, moins prudent, peut ignorer ces exigences, estimant qu'il suffit d'avoir tout l'équipement en bon état.

Au niveau du groupe, les prescriptions de rôle sont déterminées par les valeurs, normes et traditions correspondantes du groupe et peuvent être différentes même au sein d’une même organisation. Conformément à cela, l'interaction des rôles s'effectue dans le système de relations informelles qui s'est développé ici. Notons que la position d'un individu dans un système de relations donné est également associée à son activité professionnelle.