10. Chronique Galice-Volyn du XIIIe siècle.

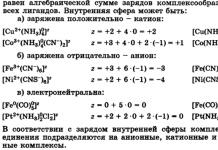

La dernière partie de l'arc d'Ipatiev, contenant des informations sur l'histoire du sud-ouest de la Russie du début aux années 90 du XIIIe siècle, est connue dans la littérature sous le nom de Chronique galicienne-Volyn. Depuis que N.M. Karamzin l'a introduit dans la circulation scientifique, un grand nombre d'ouvrages lui ont été consacrés, mais l'extrême complexité de ce monument et son inépuisable étude des sources suscitent l'intérêt de plus en plus de chercheurs.

À un moment donné, N.I. Kostomarov a attiré l'attention sur le caractère non conventionnel de la Chronique Galice-Volyn. Il contient très rarement le début chronologique des articles, ce qui est habituel pour les chroniques antérieures : « Dans le passé... il fut un temps ». Cela lui a donné des raisons de croire qu'il ne s'agissait pas d'une chronique météorologique, mais d'une histoire littéraire, qui a ensuite été divisée en années, et sans grand succès. Elle a écrit personnes différentes, mais toujours contemporains des événements décrits. En plusieurs endroits (articles 1226 et 1242), des chroniqueurs témoignent de leur présence dans les événements décrits. L'absence de toute sorte de chronique ecclésiale, d'appels à la prière à Dieu et de maximes évangéliques traditionnelles des premiers chroniqueurs indique que les auteurs n'appartenaient pas au clergé, mais étaient des personnes laïques.

La Chronique galicienne-volynienne, selon N.I. Kostomarov, se caractérise par un langage figuratif et un style poétique, mais ne se distingue pas par la clarté et la logique de présentation. L'horizon des chroniqueurs de l'Est est limité par les frontières de la Galice et de la Volyne : ils s'intéressaient peu aux affaires de Kiev et n'étaient pratiquement pas du tout intéressés par les événements survenus dans d'autres anciennes terres russes. Mais ils décrivent assez souvent et en détail les événements qui se sont déroulés chez leurs voisins occidentaux : les Hongrois, les Polonais et plus tard les Lituaniens. Cela s'explique évidemment par le fait qu'avec l'affaiblissement de l'importance centralisatrice de Kiev et le renforcement des revendications sur les terres du sud-ouest de la Russie de la part de la Hongrie, de la Pologne et de la Lituanie, la Russie galicienne-Volyn est devenue de plus en plus une structure politique autosuffisante, orientés par les circonstances politiques vers une interaction avec ces pays.

À l’aube de l’écriture des chroniques russes, la suite du code de Kiev était généralement appelée Chronique de Volyn. N.I. Kostomarov l'a appelé Galicie-Volyn, car au premier plan de la chronique il n'y a pas d'affaires volyniennes, mais galiciennes. Plus tard, personne n'a douté de la composition de la chronique étudiée, des différends n'ont eu lieu que sur sa division en parties distinctes - l'histoire et leur chronologie. N.I. Kostomarov considérait la frontière entre les parties galicienne et volynienne comme l'histoire de la première campagne de Burundai.

Essentiellement, une description similaire de la Chronique Galice-Volyn a été donnée par K. M. Bestuzhev-Ryumin, qui pensait qu'il s'agissait d'histoires individuelles (sur la bataille de Kalka, l'invasion de Batu, la mort de Vladimir Vasilkovich), ainsi que de témoins oculaires. récits et quelques documents historiques. Il a également attiré l'attention sur l'intégrité thématique et l'harmonie compositionnelle de la chronique.

M. S. Grushevsky a également écrit sur le « caractère à but unique » de la Chronique galicienne. Contrairement à N.P. Dashkevitch, qui croyait qu'il avait été écrit par plusieurs personnes, il l'attribuait à la plume d'un seul auteur. Dans le même temps, M. S. Grushevsky a fait valoir que les 10 dernières années (sur 50) de l'histoire de la rébellion galicienne ont été décrites simultanément avec les événements qui ont eu lieu, et les quarante premières - rétrospectivement. L'impulsion pour écrire une histoire sur la vie de Danil Galitsky aurait été sa victoire sur les Hongrois, les Polonais et Rostislav Mikhaïlovitch en 1245 près de Yaroslavl.

M. S. Grushevsky a tenté de déterminer l'identité de l'auteur de la première partie de la Chronique Galice-Volyn. Développant l'idée de N.I. Kostomarov sur le caractère non ecclésial des textes, il arriva à la conclusion que leur auteur était au service de la chancellerie princière et, peut-être, était un proche collaborateur de « l'imprimeur » Kirill.

La deuxième partie de la Chronique Galice-Volyn a été appelée par N.I. Kostomarov la véritable Chronique de Volyn. Il s'agissait de documents sur l'histoire des évêques de Vladimir, d'une histoire sur l'armée de Kuremsin, de la guerre avec Boleslav et de l'arrivée des hordes de Nogai et Telebuga en Russie, ainsi que d'une histoire sur Vladimir Vasilkovich. N.I. Kostomarov considérait ce dernier comme assez un travail indépendant, qui fut ensuite inséré dans la chronique.

Un volume similaire de matériel a été attribué à la suite de la Chronique galicienne par M. S. Grushevsky. C'est l'histoire de Kurems et Burundai, l'histoire des événements survenus en Lituanie après la mort de Midovg, l'histoire de Vladimir Vasilkovich, l'histoire de la campagne de Nogai et Telebuga en Pologne et la terrible dévastation autour de Vladimir et Lvov. Quant à la paternité de la Chronique de Volyn, selon l'historien, il pourrait s'agir du scribe Khodorets (Fedorets), qui « copiait les ordres mourants de son prince ».

Parmi les chercheurs de la Chronique galicienne-volynienne de la période soviétique, il convient de souligner M. D. Priselkov, L. V. Cherepnin, V. T. Pashuto, N. F. Kotlyar.

M.D. Priselkov n'était pas cohérent dans ses jugements. Au début, il était enclin à penser que dans la principauté de Galice-Volyn, ainsi que dans d'autres pays russes, des registres détaillés étaient tenus par année, sur la base desquels au début du XIVe siècle. et une histoire cohérente, bien que dénuée de chronologie, a été créée. Plus tard, il a qualifié la Chronique Galice-Volyn de « libre histoire historique», qui n’est pas basé sur des relevés météorologiques.

Une contribution significative à l'étude de la première partie de la Chronique Galicienne-Volyn a été apportée par L. V. Cherepnin. Il l'appelait le Chroniqueur de Danil de Galice, consacré à l'histoire de la Principauté de Galice et constituait une sorte d'excuse pour les actes de Danil. À la suite de ses prédécesseurs, il considérait le Chroniqueur comme « une œuvre littéraire unique et intégrale sur le plan de la composition ». Il se composait de trois parties distinctes : l'histoire galicienne initiale du scribe Timothée, ramenée à 1211, la deuxième histoire galicienne des mille Demyan, qui raconte la lutte de Danil pour la table galicienne dans les années 20-40 du XIIIe siècle, et le troisième étage, créé au siège de l'évêque de Kholm vers 1256-1258. Après l'achèvement de la troisième partie, l'intégralité de la Chronique a été éditée, à la suite de quoi des informations supplémentaires y ont été ajoutées. Y compris sur les événements qui ont eu lieu en dehors de la Galice.

V. T. Pashuto a généralement soutenu les conclusions de L. V. Cherepnin, bien qu'il y ait apporté des éclaircissements importants. Il a remis en question, en particulier, l'hypothèse selon laquelle le volume du Conte initial, censé atteindre seulement 1211, estimant qu'il couvrait une période plus importante et se terminait par l'histoire de la prise de la ville de Vladimir par la princesse Anna et son enfants (1217). Les deux autres parties du Chroniqueur, selon la terminologie de V. T. Pashuto, sont des éditions de 1246 et du début des années 60 du XIIIe siècle. ont été compilés à Kholm sous la supervision, respectivement, du métropolite Kirill et de l'évêque Ivan. Lors de la rédaction de leurs œuvres, les auteurs cités, comme le pensait V.T. Pashuto, ont utilisé des documents de la chancellerie princière, des rapports de l'intendant Yakov, du majordome Andrei, de l'imprimeur Kirill et de quelques autres documents.

La Chronique de Volyn, selon V. T. Pashuto, a été créée à Vladimir-Volynsky. Chronologiquement, il couvre la période de 1262 à 1292 et se compose de trois parties : les voûtes de Vasilko Romanovitch (1269), de Vladimir Vasilkovich (1289), ainsi qu'un extrait de la chronique de la cour princière de Mstislav Danilovitch.

N. F. Kotlyar a consacré des études monographiques détaillées à la Chronique Galicia-Volyn. Sur la base des réalisations de ses prédécesseurs et après avoir effectué un grand nombre de comparaisons historiques textuelles et comparatives, il est arrivé à la conclusion raisonnable que la chronique entière se compose d'histoires grandes et petites. Dans le Chroniqueur de Danil Galitsky, N.F. Kotlyar a identifié cinq histoires : l'Initial Galitsky, sur la collecte par Danil du patrimoine de Volyn, sur le retour de Danil à la table galicienne, sur la « Bataille de Batiev », ainsi que sur la lutte de Danil contre la Horde. joug. La Chronique de Volyn se compose d'histoires : sur l'armée burundaise, sur les relations avec la Lituanie, sur la maladie et la mort de Vladimir Vasilkovich, ainsi que d'un petit fragment du chroniqueur Mstislav Danilovich.

Répondant à la question de savoir pourquoi la Chronique Galice-Volyn est si clairement différente des autres chroniques russes anciennes, N. F. Kotlyar a exprimé l'idée qu'en Volyn et en Galice au XIIe siècle. Il n'existait pas de chronique traditionnelle, mais déjà au milieu du XIIe siècle. Des histoires historiques et littéraires ont commencé à y être créées. On ne peut qu'admettre qu'« une histoire détaillée et dramatique sur la réinterprétation de Volodymyr Volodarevich avec l'ambassadeur de Kiev Piotr Borislavich, ainsi que sur la mort d'Izyaslav Mstislavich » a une origine galicienne. Ces articles appartiennent à Piotr Borislavitch lui-même et, bien entendu, n'ont rien de commun avec la tradition galicienne des récits historiques et littéraires.

Ainsi, l'idée sur la nature narrative de la Chronique Galice-Volyn, exprimée par N.I. Kostomarov, a été reçue la poursuite du développement et justification dans les travaux de M. S. Grushevsky, L. V. Cherepnin, V. T. Pashuto, N. F. Kotlyar et d'autres chercheurs. Il existe des différences entre les auteurs nommés dans la division de la chronique en histoires individuelles, dans leur datation, la définition de la paternité et les titres, mais il n'y a pas de différences fondamentales dans l'évaluation de la nature de genre de l'œuvre.

Ci-dessous, lors de l'analyse de documents de chroniques spécifiques, nous devrons nous assurer que les capacités sources de la Chronique Galice-Volyn sont loin d'être épuisées et que ses recherches se poursuivront donc à l'avenir. Cependant, avant de se lancer dans une telle analyse, il est nécessaire de s'attarder sur le problème de la chronologie de la Chronique Galice-Volyn. Déjà son premier chercheur N.M. Karamzin écrivait que bien que les années soient indiquées dans la liste d'Ipatiev, cela n'a sans doute pas été fait par l'auteur, mais par un copiste ultérieur, et de plus, ce n'était pas toujours correct. À sa suite, presque tous les chroniqueurs ont souligné cette caractéristique de la chronique, et certains, comme I. I. Sharanevich, V. B. Antonovich et M. S. Grushevsky, ont tenté d'établir sa véritable chronologie. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à trouver une clé universelle qui permettrait de classer tous les enregistrements d'événements exactement par année.

I. I. Sharanevich a vérifié la chronologie de la Chronique Ipatiev à l'aide de sources polonaises, hongroises et allemandes. Dans le même temps, il croyait qu'une partie des archives galiciennes-volyniques n'était pas le produit d'un copiste décédé, mais du rédacteur en chef de la chronique lui-même. Le passage des dates d'un an à quatre ans, comme le pensait I. I. Sharanevich, s'est produit en relation avec leur transfert du calendrier de janvier au calendrier de septembre.

I. I. Sharanevich, comme N. Dashkevich plus tard, n'a réussi à clarifier que certaines dates. De plus, elles n'étaient pas étayées par des sources incontestables. M. S. Grushevsky a effectué un travail énorme sur la chronologie de la Chronique Galice-Volyn. Il pensait que les dates trouvées dans la Chronique Hypatienne étaient sans valeur, car elles avaient été arbitrairement placées par un copiste ultérieur, et devaient simplement être ignorées. Au lieu de celles d’Ipatiev, il a proposé ses propres dates, qui, bien que plus réalistes, ne sont pas non plus inconditionnelles. Dans une note à son tableau chronologique de la Chronique Galice-Volyn, M. S. Grushevsky a défini trois niveaux de vérité des dates qu'il a établies. Souligné d'un trait noir épais - précisément établi à partir d'autres sources. Non souligné - réel, mais non documenté. La troisième ligne, inscrite en italique dans le tableau, représente les dates probables, et certaines d'entre elles, marquées d'un point d'interrogation, sont totalement hypothétiques.

Et encore tableau chronologique La Chronique Galicie-Volyn de M. S. Grushevsky constitue la meilleure recherche dans ce domaine depuis un siècle entier. Ni les chroniqueurs ni les historiens ne peuvent s'en passer.

Il semble qu'il soit impossible d'être d'accord avec la déclaration de M. S. Grushevsky, M. D. Priselkov et d'autres chercheurs sur le caractère totalement arbitraire des dates d'Ipatiev, prétendument placées par un copiste ultérieur. Pour un simple copiste, ce travail est tout simplement impossible. Afin de classer les dates dans des textes éloignés de près de deux siècles de l'époque du copiste et qui, dans de nombreux cas, n'ont pas d'équivalent dans d'autres sources, il faut d'énormes recherches sur les sources, comme celle menée par M. S. Grushevsky lui-même au début de le 20ème siècle. Mais est-il réaliste de supposer une étude similaire pour les XIVe et XVe siècles ?

Il est également impossible d'accepter la conclusion de K. M. Bestuzhev-Ryumin, selon laquelle la Chronique Galice-Volyn a été chronologisée par le compilateur qui l'a reliée à la Chronique de Kiev.

Apparemment, I. I. Sharanevich avait plus raison, estimant que la tâche difficile de chronologiser l'actualité de la Chronique galicienne-volynienne était déjà réalisée par son éditeur et compilateur. fin du XIIIe V. Il existe également une base pour une telle déclaration, contenue dans la chronique elle-même. Sous 1254, il contient la phrase suivante, que nous nous permettons de citer intégralement. « En même temps, le chronographe du passé doit écrire tout et tout ce qui s'est passé, quand écrire le recto et quand entrer le verso, de qui le sage ? Nous n'écrirons pas au verso avec les écrits, selon la collection Antivohyi, les alumpiades, les nombres Grtsky et les hauts romains. Comme Evs?vii et Pamfilovo, certains chronographes ont été copiés d'Adam au Christ, mais nous radierons toute la littérature en comptant sur l'envers.

Il est difficile de dire si cette phrase est à la bonne place, mais elle montre clairement que le chroniqueur avait l'intention de ranger « les chiffres par lettre » après avoir terminé tout son travail. Bien entendu, ces mots appartiennent au compilateur et éditeur de la chronique, et non à l'auteur d'aucun de ses récits constitutifs, dont l'actualité s'étalait parfois sur plusieurs années.

Nous n'avons absolument aucune donnée permettant d'affirmer que le chroniqueur n'a pas achevé ce travail. Le décalage et une certaine confusion de la chronologie ne peuvent être un argument en faveur d’une telle affirmation. Il n'était pas facile de diffuser des informations sur un chronographe sur 90 ans exactement par année, même en 1290. Sans la présence de quelques notes chronologiques, cela était pratiquement impossible. Probablement, ces notes n'accompagnaient pas chaque entrée, mais il est impossible de supposer que les chroniqueurs galiciens et volyniens, tout en conservant leurs notes, se sont généralement abstraits de la définition temporelle des événements. De plus, ils, probablement l'éditeur-compilateur de la Chronique galicienne-volynienne, possédaient des textes de Kiev pour la première moitié du XIIIe siècle, et ils étaient sans aucun doute datés.

À une certaine époque, une idée similaire a été exprimée par M.D. Priselkov. À en juger par l'exactitude des dates et les détails des descriptions, qui ne pouvaient être transmis par mémoire, il supposait qu'il s'agissait du XIIIe siècle. chronique météo. Malheureusement, à partir de cette prémisse correcte, il a tiré une conclusion complètement illogique à la fin du XIIIe siècle. A partir de ce matériel météorologique, un récit complet a été dressé, non ventilé par année et même, probablement, sans grille chronologique. Cette déclaration est exactement le contraire de celle qui appartient à l'un des éditeurs et compilateurs de la Chronique Galicienne-Volyn.

Il a déjà été mentionné ci-dessus qu'à une certaine époque, la suite du Code de Kiev de 1200 s'appelait la Chronique de Volyn. La base en était probablement le contenu des premières pages de la chronique, qui était plus volynienne que galicienne. Les chroniqueurs ultérieurs sont arrivés à la conclusion qu'au moins le texte initial devait être considéré comme l'œuvre des chroniqueurs galiciens. L.V. Cherepnin, estimant à juste titre que le chroniqueur Danil de Galitsky est entièrement consacré à la vie de ce prince, à la glorification de ses vertus humaines et étatiques, a suggéré qu'il s'ouvre non pas sur une Volyne, mais sur une histoire galicienne. De sa main légère, il est entré dans la littérature sous le nom de « Conte élémentaire galicien ». Il commence par les mots « Une grande rébellion s'est levée sur le territoire russe » et se termine par la nouvelle de la confirmation de Danil à Galich, qui a eu lieu, selon M. S. Grushevsky, en 1211. L. V. Cherepnin date l'écriture de l'histoire au meme annee.

N. F. Kotlyar, notant à juste titre qu'après le message sur l'établissement de Danil à Galich, dans une intrigue et une harmonie stylistique complètes, il y a une histoire sur le retrait de la princesse Anna de Galich et les expériences de son jeune fils à ce sujet, estime que l'histoire était écrit au plus tôt en 1212 G.

Même plus tôt, des doutes sur la fiabilité de la conclusion de L. D. Cherepnin sur l'époque de la création du Conte galicien initial ont été exprimés par V. T. Pashuto. Selon lui, la première partie du Chroniqueur se terminait par une histoire sur l'occupation de la princesse Anna et de ses fils à la table princière de Vladimir-Volynsky. V. T. Pashuto a daté cet événement de 1217 et M. S. Grushevsky - 1214 ou 1215. V. T. Pashuto a également vu différemment le thème principal de l'histoire. Il ne s'agit pas tant des jeunes fils de Roman Mstislavich, mais de son épouse Anna et de sa lutte pour préserver l'héritage de Volyn. Ce n'est qu'après 1219 que Danilo Romanovich est apparu dans la chronique, ayant atteint l'âge adulte à cette époque et épousé la fille de Mstislav l'Udal.

Le contenu de la première partie du Chroniqueur semble indiquer que V.T. Pashuto avait plutôt raison. De plus, le timing de l’histoire devrait apparemment être différent. Idéologiquement, ce n'est pas le Galicien, mais le Volyn. L'épreuve de la princesse Anna et de ses jeunes fils a été décrite par quelqu'un de son entourage proche, qui connaissait bien tous les détails des mésaventures de la famille de Roman Mstislavich. Le chroniqueur, parlant de la fuite d'Anna vers la Pologne, a noté que les fugitifs étaient tourmentés par des doutes quant à la façon dont ils seraient reçus par le roi Leshko, avec qui Roman était en inimitié, mais lui, « je ne me souviendrai pas de l'inimitié », les accepta. avec grand honneur. » Dans le même temps, il aurait déclaré que « c’est le diable qui a créé cette inimitié entre nous ». Il semble que Leshko, qui a enregistré les paroles, était présent lorsqu'elles ont été prononcées.

Il y avait de nombreux méchants dans la famille princière orpheline. Il y en avait dans son Vladimir natal, mais dans les chroniques, ils sont caractérisés différemment. Seuls les Galiciens reçoivent des épithètes particulièrement négatives : ils sont « impies », « infidèles » et « flatteurs ». Lorsque, après l'expulsion de Vladimir Igorevich de Galich, Danilo y fut emprisonné, le chroniqueur en attribue le principal mérite aux boyards de Vladimir. « Alors les boyards de Volodymyr et Galich, et Viatcheslav Volodymersky et tous les boyards de Volodymyr et Galich... mettront-ils le prince Danil sur la table ? son père, le Grand-Duc Roman."

Anna, la mère de Danil, est présentée comme la « Grande-Duchesse Romanova », et son expulsion de Galich s'explique par les machinations des Galiciens. Dans l'article désigné dans la Chronique d'Ipatiev en 1209 (selon la chronologie de S. M. Grushevsky, nous sommes en 1211/12), Anna est à nouveau nommée « Grande-Duchesse et Romanova." Son honneur profané fut défendu devant les Galiciens par le roi hongrois, les « boyards de Volodymersky » et le prince de Loutsk Ingvar. Après un court séjour à Galitch, la princesse Anna et Danilo furent de nouveau contraints de fuir la capitale du pays, après avoir appris des boyards de Vladimir la « retraite des Galiciens ». Cette fois, leur chemin traversa la Hongrie et la Pologne jusqu'à Kamenets, où régnait Vasilko Romanovich. Ici, Anna et Danilo furent à nouveau soutenus par les boyards de Vladimir. "Son frère Vasilko et les boyards sont tous heureux et avec une grande joie." Finalement, avec l'aide du roi polonais, Danilo et Vasilko couronnent Vladimir Volynsky : « C'est flatteur de mettre Romanovitch à Volodymeri. »

Cette nouvelle conclut le récit initial de la Chronique Galice-Volyn. Il n’y a absolument aucune raison de l’appeler « galicien ». L'histoire a été écrite par un auteur de Volyn, un proche collaborateur de la princesse Anna et, très probablement, Vladimir Volynsky. Par la suite, il a été complété par quelques sujets purement galiciens, comme l'histoire de la confrontation entre les boyards galiciens et les princes Igorevich, mais cela s'est apparemment produit déjà au stade éditorial. texte général. Ainsi, si nous devions désigner l’histoire initiale par un nom, alors le plus approprié à son contenu serait : « Le Conte de la Grande-Duchesse Romanova ».

La deuxième partie du Chroniqueur Danil Galitsky est désignée dans l'étude de N. F. Kotlyar comme « Le récit de la collecte par Danil du patrimoine de Volyn ». Selon la chronologie de la Chronique Ipatiev, nous sommes 1212-1217, en réalité 1218-1228. Selon le contenu et le lieu d'écriture, comme le pense N.F. Kotlyar, l'histoire de Volyn, créée juste après les événements qui y sont décrits, se situait quelque part en 1228-1229.

Si vous lisez attentivement cette partie du Chroniqueur, il n'est pas difficile de voir qu'elle contient deux thèmes principaux : Danylo Galitsky (Volyn) et Mstislav Mstislavich (Galitsky).

À un moment donné, B. A. Rybakov a suggéré cette partie de la Chronique galicienne pour 1218-1228. n'est rien de plus que la chronique princière de Mstislav l'Udal, écrite par son confesseur Timofey. L'un des arguments en faveur de cela était le contenu de l'article de 1226, qui parle de la trahison du boyard Zhiroslav, qui a calomnié Mstislav, comme s'il avait l'intention de remettre les boyards galiciens à son beau-père Kotyan pour exécution. Croyant le calomniateur, les boyards partirent pour le pays de Przemysl et Mstislav leur envoya son confesseur Timothée, « son père », afin qu'il puisse les convaincre de l'absence d'un tel plan. "Je jure à Timothée à ce sujet, parce que je n'avoue rien à Mstislav et que je lui amène tous les boyards." Zhiroslav a été dénoncé et expulsé de Galich par Mstislav. Dans le même temps, le chroniqueur a comparé son acte à celui de Caïn et, en utilisant des phrases bibliques, a exprimé une malédiction sur lui.

"J'ai expulsé de lui-même le prince qui avait dénoncé Jiroslav, tout comme Dieu a expulsé Caïn de sa présence." Comme le croyait B. A. Rybakov, cela nous rappelle les « paraboles » du sage scribe Timothée en 1205.

Il est difficile de dire dans quelle mesure l'identification du scribe Timothée de 1205 et du confesseur Timofey de 1226 est correcte, mais le fait que l'auteur du discours incriminant vif - une malédiction contre Jiroslav - était le plus proche collaborateur de Mstislav l'Udaly ne soulève pas le moindre doute. De la part du chroniqueur Danil, qui connaissait parfaitement la relation difficile entre son prince et Mstislav, on ne peut pas s'attendre à des excuses aussi franches pour Mstislav.

Le même auteur possède également la suite de l'article de la chronique de 1226. On y rapporte que, sur les conseils des « flatteurs boyards galiciens », Mstislav maria sa plus jeune fille au prince hongrois Andreï et le plaça sur la table de Przemysl (21). Bientôt, le prince, effrayé par un boyard de l'information Semeon Chermny, s'enfuit en Hongrie, puis retourne à Przemysl avec des régiments hongrois et le prend. Le roi Koloman amena également son armée en Galice. N'osant pas se rendre à Galich, il s'empara alternativement des villes galiciennes de Terebovl et de Tikhoml. Près de Kremenets, il subit sa première défaite et retire ses forces vers Zvenigorod. Mstislav est sorti de Galich pour le rencontrer, envoyant en même temps le boyard Sudislav à Danil pour lui demander de l'aide. Danilo n'a encore une fois pas le temps de venir en aide à son beau-père, mais il se débrouille sans lui. Dans la bataille qui s'ensuit, les régiments galiciens battent l'armée royale, après quoi le roi, comme l'écrit le chroniqueur, « fut désemparé et quitta le pays du lévrier ».

Mstislav invite Danil, venu avec son frère Vasilko à Gorodok, à organiser la persécution du roi, mais lui, encouragé par le boyard Sudislav à ne pas le faire, se rendit dans son pays : « Sudislav le grondera (Danil. - P.T.), b? Car ils veulent la flatterie dans leur cœur, et ne veulent pas la destruction de la reine.

Et encore une fois, le chroniqueur recourt à l'ironie. Il explique ce comportement de Danil par le fait qu'il « était épuisé par la peur d'aller à la guerre ». Mais, comme le montre clairement le texte précédent, Danilo n’a pas pris part à la guerre.

Probablement, le fait que Danil évite constamment d'aider son beau-père est la raison pour laquelle, étant déjà en phase terminale, Mstislav a écrit à Galich non pas à lui, mais au prince Andrei, le mari de sa plus jeune fille : « Mstislav donnera Galich au prince Andreevi. .» La flatterie du boyard Sudislav n'aurait pas pu se produire ici non plus.

Sans aucun doute, le chroniqueur Mstislav a également écrit un article sur la mort du prince galicien en 1228. « Alors Mstislav le grand prince mourut, souhaitant qu'il voie son fils Danil. Le principal, Zeremevich, a été rapidement tué par l'envie, tout autant que lui. À qui souhaitez-vous confier votre maison et vos enfants ? lui, b? Parce que j'ai un grand amour pour lui dans mon cœur ? "le vôtre."

N. F. Kotlyar estime que ces mots appartiennent à la chroniqueuse Danila, qui était réaliste et comprenait bien l'ingénieux plexus politique moderne et, par conséquent, les a écrits sur la base de la perception des boyards galiciens. Je pense que cette explication est trop complexe et moderne. Ce que nous avons devant nous n'est pas un message ouvert aux boyards galiciens, mais le testament d'un prince mourant, sa dernière volonté. Cela ne contredisait en rien le droit de Danil à hériter de la table galicienne, pour laquelle il devrait se battre pendant longtemps. La remarque selon laquelle la rencontre finale souhaitée entre Mstislav et Danil a été empêchée par le boyard galicien Gleb Zeremeevich indique que l'auteur de l'article était conscient de la lutte en coulisses qui se déroulait autour de la question de l'héritage de la table galicienne. Bien entendu, seul le chroniqueur de Mstislav pouvait être une personne aussi informée.

Les archives du chroniqueur de Mstislav peuvent être clairement lues dans les articles de 1218 et 1219, qui traitent de la lutte de Mstislav avec le gouverneur hongrois Fili. Les détails de l’histoire indiquent qu’elle a été rédigée par une personne qui, si elle n’a pas participé aux campagnes de Mstislav contre Fili, en était sans doute bien consciente d’après les paroles de témoins oculaires. D’ailleurs, cela a été enregistré sans délai. Cela peut être vu au moins dans le passage suivant : « Le lendemain matin, à la veille de la Sainte Mère de Dieu, Mstislav arriva tôt chez la fière Filya et à l'Ugra de Lyakha, et il y eut une violente bataille entre eux et a été surmonté ? Mstislav, qui combattait Ougr et Lyakh, en a tué un grand nombre, puis la grande Filia a été battue par Dobrynin.

Une fois la bataille gagnée, Mstislav se rendit chez Galich et le prit, capturant le prince Andrey. Bientôt, Danilo est arrivé ici aussi. À en juger par la remarque ironique du chroniqueur, il était censé participer à la bataille pour la capitale de la Galice, mais il est venu alors que Mstislav en avait déjà pris possession, et avec une petite escouade. « Les Danilov sont venus dans la petite ville ? équipe? avec Demyan mille, n'est-ce pas ? Parce que Danil est arrivé à ce moment-là, puis Danil est venu à Mstislav. Bien entendu, un tel retard n’agrémente pas Danil et il est peu probable que son chroniqueur ait noté un détail aussi piquant.(22)

L’article se termine par une sorte d’hymne à la générosité de Mstislav. Non seulement il n’a pas exécuté le boyard rebelle Sudislav, capturé par les serviteurs du prince, mais il lui a pardonné, lui a montré un grand honneur et lui a donné le contrôle de Zvenigorod. "Mstislav, qui a volé ses paroles (Sudislav. - P.T.) et honorez-le avec un grand honneur et donnez-lui Zvenigorod. Il n'y a pas un mot dans la chronique sur une quelconque indiscrétion de Mstislav, comme cela semblait à V.T. Pashuto.

Parallèlement aux archives du chroniqueur Mstislavov, la chronique contient des messages qui appartiennent sans aucun doute au chroniqueur Danil. Un éditeur ultérieur les a combinés en une seule histoire, mais leur valeur intrinsèque est très claire. Le personnage central en est Danilo. Le chroniqueur n'est pas obsessionnel, mais héroïse systématiquement le jeune prince. Lorsque Mstislav a refusé de l'aider contre Leshko de Cracovie, qui entretenait une relation alliée avec le prince galicien, Danilo et son frère Vasilko ont mené une campagne indépendante et ont restitué les terres de Volyn précédemment prises. "Danilo retourna à la maison avec son frère et reçut Berestia, Ugrovesk, Vereshchin, Stolpie et toute l'Ukraine." Leshko a tenté de rétablir le statu quo, mais Danilo, après avoir envoyé ses escouades dirigées par les nobles boyards Vladimir Gavril Dushilovich, Semyon Oluevich et Vasilko Gavrilovich, contre les Polonais qui ont envahi la région du Bug, a repoussé avec succès ses prétentions. Le chroniqueur a fièrement noté que les escouades de Danil étaient revenues à Vladimir « avec une grande gloire ».

Ce premier succès indépendant de Danilo, décrit dans la Chronique d'Ipatiev sous 1213, eut lieu en réalité en 1219. La même année, Danilo épousa Anna, la fille de Mstislav, et sa mère prononça ses vœux monastiques au monastère, décidant apparemment que son fils s'occuperait de lui. n'était plus nécessaire.

Lors de la campagne militaire suivante, à laquelle Danilo participa à la demande de Mstislav, il se montra également avec meilleur côté. Lors de la bataille de Galich, il s'enfonça hardiment au cœur de la bataille, puis poursuivit ses ennemis sur tout le champ de bataille. Et même si Danilo, comme l’écrit le chroniqueur, était encore jeune, il « a montré son courage ». Pour cette victoire, Mstislav Mstislavich a décerné à Danil un précieux cadeau chevaleresque: il lui a offert son cheval de guerre. «Mstislav a fait l'éloge de Danilov. Et offrez-lui de superbes cadeaux, ainsi que son cheval lévrier gris.

En 1221, Danilo et Vasilko Romanovich menèrent une campagne contre la principauté de Belz, qui était une sorte d'action punitive contre le prince Alexandre pour son retrait de l'alliance avec les princes de Vladimir. Le chroniqueur note que les Romanovitch ont « capturé » la terre entière et n’y ont laissé aucune « pierre laissée au hasard ». Seule l'intervention de Mstislav sauva Alexandre de plus grands ennuis. « J'ai dit à Mstislav : « S'il vous plaît, frère Oleksandr. » Et Danil est retourné à Volodymer.

La suite du thème de la confrontation entre Danil et le prince Alexandre de Belz se trouve dans l'article de 1225. Comme en témoigne la chronologie de M. S. Grushevsky, ici la date n'est décalée que d'un an et concerne donc les événements de 1224. Selon le chroniqueur Danil, utilisant certains Alors, en raison du désaccord de Mstislav avec son gendre, Alexandre persuada le prince galicien de faire campagne contre Vladimir. Danilo a pris des contre-actions énergiques. Soutien enrôlé prince polonais Leshka Krakowski et avec lui ont vaincu le régiment Alexandre, qui se dirigeait vers l'aide aux Galiciens. Ayant appris cela, Mstislav se retira d'urgence à Galich. Pendant ce temps, Danilo et Leshko ont causé d'importants dégâts sur le territoire galicien : « Captivez tout le pays de Belzeska et Chervenskaya ».

Avec cette nouvelle, il envoya l'ambassadeur Yan à Mstislav, mais il devint vite clair qu'il ne s'agissait que de calomnies contre le prince de Belz : « Ceux qui connaissaient toutes les calomnies du prince Alexandre, je mens à Yanev. » (23) Pour cela il méritait la privation du volost, mais Mstislav, qui pardonne toujours à ses ennemis, ne l'a pas fait. Mais il s’excusa auprès de Danil, le reçut avec amour et lui offrit de riches cadeaux, parmi lesquels « son cheval lévrier Aktaz, dont rien de tel n’existait ». Après cela, la paix fut conclue entre les princes de Peremil.

Probablement, le chroniqueur Danil a un récit du repentir de Mstislav selon lequel il a donné Galich non pas à Danil, mais au prince Andrei. Le prince galicien en a parlé au millier d'hommes Danila Demyan, qui est venu vers lui au nom de son prince. Le discours de Mstislav donne l'impression d'un nouveau testament, mais désormais en faveur de Danil. Le texte cité ci-dessous justifie cette hypothèse.

« J'ai commis mon fils en ne vous laissant pas ? Galich, mais en le donnant à un étranger. Sudislav, le lieutenant du saint, m'a trompé. Autant que Dieu le voudra, après l'avoir regardée, je planterai les Polovtsiens, et vous les planterez avec les vôtres. Si Dieu nous le donne, prenez Galich et Ponizye.

Nous n’avons aucune raison de soupçonner le chroniqueur Danil d’avoir écrit ces mots. Mstislav les a probablement vraiment dit. Cependant, le plus important ici est peut-être la manière dont ils sont présentés dans la chronique. Mstislav a non seulement modifié son testament, mais avait également l'intention de corriger son erreur avec Danil. Et pour que le lecteur n'ait aucun doute sur la véracité de ses propos, le chroniqueur assure qu'ils ont été prononcés lors d'une conversation avec Demyan, c'est-à-dire devant un témoin. Bien sûr celui-ci histoire courte n'est pas accidentel dans la chronique de Danil. Il s'agit d'une base juridique extrêmement importante pour ses prétentions à la table galicienne.

Une analyse des articles de 1218-1228, avec leur double exposition unique, ne laisse aucun doute sur le fait que ce que nous avons devant nous n'est pas l'histoire d'un auteur séparé et indépendant sur la lutte de Danil pour collecter l'héritage Volyn de son père, mais une combinaison de deux histoires - Mstislav l'Udaly et Danil Galitsky. B. A. Rybakov explique la préservation d'éléments de la chronique de Mstislav dans la chronique de Danilo par les liens familiaux des princes, notamment par le fait que Danilo était marié à Anna, la fille de Mstislav. Il semble que même sans ces liens, le chroniqueur Danila n'aurait pas refusé d'utiliser des sources supplémentaires pour son histoire.

Il ne fait aucun doute que les deux sources de l’histoire ont été créées à une époque proche des événements décrits. Quant au texte combiné, tel qu'il est présenté dans la Chronique d'Ipatiev, son apparition devrait apparemment être attribuée à la période galicienne du règne de Danil. Ceci est soutenu notamment par l'insertion dans le récit de la bataille de Kalka d'un complot sur le rôle particulier de Danil Galitsky dans celle-ci. Il mena hardiment son régiment contre les Tatars et pénétra dans la formation ennemie. Il fut blessé mais, sans s'en apercevoir, continua à se battre avec courage. Les Tatars hésitèrent et Danilo et son régiment les battirent sans crainte. Le chroniqueur admire le courage de Danil, qui « B ? car il est audacieux et courageux de la tête aux pieds, n'est-ce pas ? pas de vices." Lorsque la balance a commencé à pencher en faveur des Tatars, Danilo « a tourné son cheval vers l'enfer », c'est-à-dire qu'il a quitté le champ de bataille.

Il est difficile de dire à quel point il y a de vérité dans cette histoire. Peut-être que tout était ainsi, même si le chroniqueur de Kiev n'a pas remarqué cet épisode particulier et n'a rien écrit à ce sujet dans son histoire. Il ne fait aucun doute que nous avons devant nous un souvenir ultérieur de Danil lui-même ou de l'un de ses camarades de la bataille de Kalka. Après avoir mentionné Mstislav le Muet (Yaroslavich), qui a combattu aux côtés de Danil, le chroniqueur note qu'il s'agit du même prince qui a transféré sa patrie (la Principauté de Loutsk) à Danil avant sa mort. "Il lui a confié son volost après sa mort, le donnant au prince Danilov."

Bien entendu, une telle remarque ne pouvait apparaître qu'après la mort du Muet, c'est-à-dire pas avant 1227 ou 1228. En réalité, bien plus tard, puisque le chroniqueur ne se rappelait plus quel âge avait Danilo l'année de la bataille de Kalka : « B ? "J'ai 18 ans."

Certaines informations sur l'époque de la combinaison des chroniques de Mstislav l'Udal et de Danil de Galitsky en un seul texte nous sont données par un article de 1223, contenant des informations sur la fondation de la ville de Kholm par Danil. "Danil a créé une ville nommée Kholm, mais parfois on dira sa création." Le chroniqueur a oublié de tenir sa promesse et nous ne savons donc toujours pas quand exactement cet événement s'est produit. Selon les recherches de N.F. Kotlyar, la colline a été fondée entre 1236 et 1238, ce qui est fort probable. Par conséquent, la mention de la ville de Kholm repousse l’époque de la rédaction de l’histoire à au moins 1237-1238.

Une édition encore plus récente suggère une entrée dans l'article 1217 (1221), qui parle du fier gouverneur hongrois Phil. Après avoir rendu compte de ses prétentions exorbitantes sur les terres russes, le chroniqueur a noté que "Dieu ne tolère pas cela, à un autre moment il a été tué par Danilo". Comme on le sait, cela s'est produit en 1245 et, par conséquent, un enregistrement de cet événement ne pouvait pas paraître avant 1246.

De tout ce qui a été dit ci-dessus, toute la convention consistant à nommer cette partie de la Chronique galicienne-volynienne « Le récit de la collecte par Danil du patrimoine de Volyn » est claire. En termes de contenu, il est beaucoup plus large que le sujet désigné et couvre, pour l'essentiel, les événements survenus à la fois en Galice et en Volyn. À Galitskaya, peut-être encore plus et plus complètement qu'à Volynskaya. Sur cette base, il est totalement impossible d'identifier un ensemble d'actualités pour 1218-1228. un seul nom, mais, en fait, cela n’est pas particulièrement nécessaire. Après tout, peu importe ce que nous proposons, cela ne correspondra pas entièrement aux plans des anciens chroniqueurs.

La troisième partie du Chroniqueur Danil Galitsky a également un caractère composite. En plus de l'histoire réelle de la lutte de Danil pour Galich, il utilise des rapports de chroniqueurs de Kiev et de Volyn, ainsi que d'autres nouvelles qui ne sont pas toujours directement liées au sujet principal.

Pour l’essentiel, l’histoire du retour de Danilo à la table galicienne commence approximativement au milieu de l’article de la chronique de 1229. De retour de la campagne de Pologne, Danilo reçut de manière inattendue une invitation des boyards galiciens à occuper Galich. Il disait que "Sudislav est allé manger à Ponizia, mais le prince est resté à Galich, mais va à Borzhe". Danil a répondu à la demande des Galiciens et s'est immédiatement rendu avec une petite escouade à Galich. Il s’est avéré qu’ils ne l’attendaient pas vraiment là-bas. Les portes de la ville furent fermées devant lui et le boyard Sudislav, revenu d'urgence de Ponizia, prit des mesures énergiques pour empêcher Danil d'entrer dans Galich. Danilo ne restait pas non plus inactif. Pour prendre possession de Galich, il, comme l'écrit le chroniqueur, « rassembla le pays de Galich en quatre parties autour d'elle ». Après un long siège, les Galiciens ouvrirent les portes et laissèrent Danil entrer dans la ville.

Il semblait que le rêve de Danil était devenu réalité, mais ses difficultés ne faisaient que commencer. Bientôt, il dut entrer en conflit avec le roi hongrois Bela, qui amena ses régiments à Galich. Le roi, envoyé au millième Demyan pour des négociations, déclara qu'il était impossible de résister à ses régiments et qu'il valait donc mieux rendre volontairement la ville. Demyan "n'avait pas peur de ses orages" et, avec Danil, rassembla ses forces pour repousser les Hongrois. Il est intéressant de noter que les deux parties ont obtenu le soutien des Polovtsiens : Khan Kotyan est venu à Danil et les « Bigovars Polovtsy » sont venus à Bela. Une longue confrontation commença. Le roi fut le premier à hésiter et commença à se retirer de la ville. Une tentative de traverser le Dniestr près de Galich échoua et les Hongrois se dirigèrent vers Vasiliev. En chemin, ils ont été attaqués par des Galiciens et en ont tué beaucoup. La retraite des Hongrois fut également rendue difficile par les conditions météorologiques, comme l'écrit le chroniqueur, à cette époque des « abîmes célestes » s'ouvraient. Le chroniqueur a conclu cette histoire par la phrase suivante : « Danil, par la volonté de Dieu, a pris possession de sa ville de Galich. »

Selon la chronologie de S. M. Grushevsky, Danilo a capturé Galich en 1230. Aux yeux du chroniqueur, son action semble tout à fait légitime : ce n'est pas un hasard s'il a souligné que Danilo avait capturé « son Galich ». À partir de ce moment-là, il était déjà un prince galicien, et toutes les mésaventures qui l'attendaient étaient précisément déterminées par cette circonstance. En substance, toute la décennie à venir se déroulera sous le signe de la lutte de Danil pour la table galicienne. Il ne s'y installera finalement qu'en 1238, et avant cela, il devra le céder trois fois encore sous la pression du roi hongrois, le prince Mikhaïl de Tchernigov, et surtout à cause de la trahison des boyards obstinés de Galice.

Ce n’est pas un hasard si l’éditeur-compilateur de l’histoire, lorsqu’il a commencé à présenter les événements liés à la lutte de Danil pour Galich, l’a fait préfacer par les mots suivants : « Nous dirons beaucoup de rébellions, de grandes flatteries et d’innombrables armées. » Dans ses mains se trouvaient définitivement des notes prises à la poursuite. Il s'agit sans aucun doute de l'histoire dramatique des tentatives des boyards galiciens de tuer Danil, qu'ils ont commises en 1230-1231. avec le prince Alexandre de Belz et les serviteurs du roi hongrois. Au début, ils voulaient brûler Danil dans le bâtiment de la Douma, mais leur plan a été détruit par Vasilko Romanovich, qui a accidentellement quitté les lieux et a découvert des préparatifs suspects. Tirant son épée, il se dirigea vers les conspirateurs, et ceux-ci, croyant que leur plan avait été découvert, s'enfuirent.

Ensuite, les boyards insidieux ont élaboré un nouveau plan pour éliminer Danil. Ils l'invitent à un festin au Cherry Castle afin de l'y tuer. "Et Philippe, l'impie, appela le prince Danil à Vishnya, un autre saint chargé de le tuer, avec Alexandre son frère." Cette fois, le prince fut sauvé par Demyan, millénaire, qui envoya d'urgence un ambassadeur à Danil avec un avertissement de ne pas se rendre à Vishnya. « Et le sel lui vint de son millième Demyan, qui lui dit : « Car il y a une fête du mal, car elle est sacrée pour ton boyard impie Philippe et ton frère Alexandre, comme si tu étais tué.

Le chroniqueur rapporte que le sellier Ivan Mikhalkovich a arrêté 28 boyards des clans Molibogovich et Voldrysi, mais le prince Danilo n'a pas osé les exécuter, faisant preuve de magnanimité. En même temps, il se souvient d'un vieil incident où, lors d'un festin, l'un des boyards versa du vin sur le visage de Danil ; il endura cette humiliation, croyant que le châtiment lui viendrait de Dieu. En réalité, la générosité de Danil était dictée par la cruelle réalité. Il ne disposait pas encore de soutien fiable en Galice. Lorsque, après la découverte du complot, Danilo a convoqué une réunion, seuls 18 « jeunes fidèles » y sont apparus, ainsi que le millième Demyan. De plus, il savait comment se terminait pour les princes Igorevich l'exécution de leurs opposants, les boyards galiciens. Comme avant, ils étaient forts et rusés, et il fallait en tenir compte. Sotsky Mikula, utilisant un proverbe bien connu, a déclaré à Danil : « Monsieur, si vous n'opprimez pas les abeilles, vous ne pouvez pas donner de miel. » Cependant, dans la période pré-mongole, Danilo n'a pas pu réaliser pleinement ce souhait.

Bientôt, il dut à nouveau se convaincre de la flatterie des boyards galiciens. Au début, ils ont décidé d'aider Danil, mais ils l'ont fait, comme l'écrit le chroniqueur, sans sincérité. "Les nerfs viennent tous pour l'aider, pensant qu'ils sont l'essence." Lorsqu'ils furent convaincus que dans la lutte entre Danil et le roi hongrois, ce dernier commençait à prendre le dessus, ils passèrent à l'unanimité à ses côtés. "Les Klimyata des monts Golykh ont été tués depuis le prince Danil jusqu'à la reine, et après cela tous les boyards Galich se sont rendus." En conséquence, Danilo a été contraint de quitter à nouveau Galich. Le fils du roi hongrois Andrei était assis là. Cela s'est produit en 1232.

Connaissance de l'histoire de la chronique sur les événements de 1230-1232. ne laisse aucun doute sur le fait qu'il leur est pratiquement contemporain. Restaurer connexion complexe La relation de Danil avec les princes de l'opposition, les boyards ainsi qu'avec le roi hongrois, tout en nommant tout le monde personnages par son nom, après de nombreuses années, c'est presque impossible. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer au texte racontant la défense de Iaroslavl contre les forces du roi hongrois qui l'assiégeait. Les actions des habitants assiégés de Yaroslavl ont été dirigées par les boyards David Vyshatich et Vasilko Gavrilovich. Les habitants ont repoussé avec succès le premier assaut des Hongrois. Mais ensuite, la belle-mère de David, partisane du boyard pro-hongrois Sudislav, est intervenue et a commencé à persuader son gendre de céder la ville. Vasilko Gavrilovitch, qui était présent, s'est vivement opposé à une idée aussi perfide. Il déclare qu'il est impossible de « détruire l'honneur de son prince » et est convaincu de l'inaccessibilité de la ville : « Comme cette armée ne peut pas accepter cette ville ». David a écouté les conseils de sa belle-mère, pas de Vasilko, et Iaroslavl a été livré au roi. Après cela, le chemin vers Galich était ouvert.

Le déroulement de la lutte de Danil contre les Hongrois qui ont envahi la Volyn, dirigés par le prince Andrei, n'est pas moins décrit en détail. Du côté russe, outre Danil lui-même, son frère Vasilko, le millénaire Demyan, le boyard Miroslav y participèrent ; au stade final de la campagne, le prince Alexandre les rejoignit également. Plusieurs batailles ont eu lieu près de Shumsk et de Torchev, au cours desquelles, selon le témoignage du chroniqueur, Danilo Romanovich a littéralement fait des miracles d'héroïsme. Lorsque, pendant la bataille de Torchev, le manche de sa lance se brisa, il sortit son épée et, avec son aide, se dirigea vers son frère Vasilko, entouré. "Ayant découvert mes bras, je vais aider son frère, mais il y a de nombreuses blessures, et d'autres sont morts à cause de son épée."

D'après la chronique, il n'est pas clair si ce courage du prince a apporté la victoire aux Russes ce jour-là. Danilo a fait preuve de beaucoup de courage lors de la deuxième bataille. Le chroniqueur note qu'il était sur le point de mourir, mais un cheval blessé l'a sorti du cœur de la bataille. L'ensemble de l'escouade de Danil a dû battre en retraite ("l'escouade de Danilov s'est retournée"), mais comme les Hongrois n'ont pas osé la poursuivre et se sont également retirés, le chroniqueur estime que les régiments de Volyn ont été les vainqueurs. Il est heureux que de nombreux Hongrois aient été tués et que Danilo n'ait perdu que cinq boyards. Il les appelle par leur nom, ce qui indique également que l'enregistrement a été réalisé peu après la fin des hostilités.

La nouvelle campagne des Hongrois contre Volyn, entreprise par eux dans le même 1233, se solda par leur défaite. Danilo a amené ses troupes à Galich. Les Galiciens, comme cela leur arrivait souvent, commencèrent à se ranger du côté des forts. Le chroniqueur sait que les premiers à quitter le prince furent Gleb Zeremeevich et Dobroslav, suivis ensuite par « de nombreux autres boyards ». Suite à cela, Galich assiégé a reçu des nouvelles de la mort subite du prince Andrei, qui, apparemment, s'est produite non sans l'aide de Galiciens flatteurs, ainsi qu'une invitation à Danilo à prendre la table galicienne.

De temps en temps, « L’histoire du retour de Danil à la table galicienne » est interrompue par des encarts sur sa participation à des événements de la Russie du Sud et de la Pologne. Jusqu'à présent, ces intrigues n'étaient pas liées au thème principal de l'histoire, mais à l'histoire, qui se trouve dans les articles des chroniques de 1234 et 1235. sur les campagnes de Danil dans les terres de Kiev et de Tchernigov, ne peut certainement pas être considérée comme une interpolation. Ne serait-ce que parce que les aventures de Danil dans le sud de la Russie lui ont coûté la table galicienne, comme l’a noté le chroniqueur.

Après avoir régné à Galich, Danilo reçoit du prince de Kiev Vladimir Rurikovich une lettre envoyée par l'intermédiaire de son fils Rostislav, dans laquelle il demande de l'aide contre les princes de Tchernigov Mikhaïl Vsevolodich et Izyaslav Vladimirovitch. Danilo, comme le note le chroniqueur, « lui donnant de l'amour », rassembla à la hâte ses régiments et partit pour Kiev. Le début de la campagne a été réussi. Il a forcé Mikhaïl à quitter la région de Kiev, puis, avec Vladimir, s'est rendu à Tchernigov. En chemin, les princes s'emparèrent de nombreuses villes proches de la Desenia - Khorobr, Sosnitsa, Snovsk et autres - et assiégèrent la capitale de la principauté. Ils n'ont pas réussi à le prendre et la paix a donc été conclue entre les parties - c'est ce qu'écrit le chroniqueur, mais en réalité ce n'était qu'une trêve fragile. Dès que Danilo et Vladimir partirent pour Kiev, les Polovtsiens, amenés en Russie par Izyaslav, le prince de Novgorod-Siversk, se précipitèrent à leur poursuite. Lors de la bataille qui a eu lieu près de la ville de Torchesky, Danilo a subi une défaite écrasante et s'est enfui à Galich. Les boyards de l'opposition, dirigés par Sudislav Ilitch, refusent de le soutenir et exigent qu'il quitte la ville. Dans le même temps, ils ont également menacé de recourir à la violence : « Ne vous détruisez pas, partez ». Danil a dû obéir à ce dur ultimatum.

Extrait du livre Histoire de la Russie de l'Antiquité au début du 20e siècle auteur Froyanov Igor Yakovlevitch« Chervonaïa » (Galicien-Volyn) Rus' La Super Union s'est divisée en cités-États dirigées par les villes de Novgorod, Polotsk, Smolensk, Kiev, Tchernigov et Pereyaslavl. Au sud-ouest se trouvaient les terres galiciennes et volyniennes. Les cités-États se sont formées ici dans le cadre de

Extrait du livre HISTOIRE DE LA RUSSIE de l'Antiquité à 1618. Manuel pour les universités. En deux livres. Réservez-en un. auteur Kuzmin Apollon Grigorievich§ 5. GALICE-VOLYNE Rus' AU XII - DÉBUT XIII siècles* La principale source sur l'histoire du territoire galicien-Volyn du XII - première moitié du XIII siècle. est une chronique de la Russie méridionale de la fin du XIIIe siècle, qui nous est parvenue en plusieurs exemplaires et s'appelait la Chronique d'Ipatiev d'après "Paragraphe

Extrait du livre Histoire nationale (avant 1917) auteur Dvornichenko Andreï Yurievitch§ 6. Rus' galicienne-volynienne Au sud-ouest se trouvaient les terres galiciennes et volyniennes. Les cités-États se sont formées ici dans le cadre des territoires tribaux des Buzhans, Volyniens, Croates, Tiverts et Ulichs. C'était une vaste région s'étendant de la région du Boug jusqu'au bassin du fleuve San. Elle

Extrait du livre Histoire de la Russie de l'Antiquité à la fin du 20e siècle auteur Nikolaev Igor MikhaïlovitchTerre Galice-Volyn À l'extrême sud-ouest Rus antique il y avait des terres galiciennes (dans la région des Carpates) et des terres de Volyn (le long des rives du Bug). Ces terres étaient souvent appelées Chervonnaya Rus (du nom de la ville de Cherven à Galich). Les sols fertiles ont contribué à l'apparition précoce ici

Extrait du livre La deuxième invasion des janissaires. L'histoire de la création du « Svidomo national » par Rusin"Massacre de Volyn" Le "Massacre de Volyn" atteint son apogée à l'été 1943. UPA dans un bref délais a commis le génocide des Polonais, en détruisant en même temps les « zaids », les « khruns », les « zradniks », que n'importe qui pouvait devenir, car le principe prévalait : « celui qui n'est pas avec nous est contre nous ».

Extrait du livre Les pions dans le jeu de quelqu'un d'autre [ Histoire secrète Nationalisme ukrainien] auteur Berdnik MiroslavaLa création de l'UPA et le massacre de Volyn Selon de nombreux chercheurs occidentaux, l'une des principales raisons de la « désertion » des Ukrainiens du service allemand, lorsque Shukhevych a dirigé les forces punitives du 201e bataillon dans les forêts de Polésie, était la tâche de création de camps civils d'extermination

Extrait du livre Saint-Pétersbourg. Autobiographie auteur Korolev Kirill MikhaïlovitchSlaves et Chud, XII-XIII siècles « Le Conte des années passées », Chronique de Novgorod La dernière mention des Varègues dans le « Conte des années passées » est datée de 1069 : « Vseslav s'enfuit chez les Varègues » (c'est-à-dire le prince de Polotsk Vseslav, qui a capturé Novgorod par raid). Déplacé

auteur Équipe d'auteursTerres de Galice-Volyn dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Après la mort de Daniel Romanovitch (1264), son frère Vasilko Romanovitch était formellement considéré comme le grand-duc, mais ne conservait en fait que les principautés de Vladimir et de Berestey, qui passèrent plus tard à son fils.

Extrait du livre Histoire de l'Ukraine. Essais scientifiques populaires auteur Équipe d'auteursLa principauté de Galice-Volyn à la fin du XIIIe siècle - les premières décennies du XIVe siècle. Après la mort de Daniil Galitsky, son fils Shvarn Danilovich court instant uni la Principauté de Galice à la Lituanie. Lev Danilovitch (mort en 1301), à qui Lviv et Przemysl furent hérités, et après

Extrait du livre Terres du sud-ouest de la Russie faisant partie du Grand-Duché de Lituanie auteur SHABULDO Félix1. La lutte de la Russie du Sud-Ouest contre la domination de la Horde d'Or au tournant des XIIIe-XIVe siècles. Le début des acquisitions territoriales du Grand-Duché de Lituanie dans les principautés de Galice-Volyn et de Kiev Vers des saisies territoriales en Russie Les premiers États féodaux lituaniens

Du livre De courte durée histoire de la Russie de l'Antiquité au début du 21e siècle auteur Kerov Valéry Vsevolodovitch5. Terre Galice-Volyn 5.1. Conditions naturelles. La principauté galicienne-volynienne, située aux frontières ouest et sud-ouest de la Rus', à l'interfluve du Boug méridional et du Dniestr, possédait des conditions extrêmement favorables au développement de l'agriculture, de l'artisanat et du commerce. Ses limites

Extrait du livre Soulèvements populaires dans les XI-XIII siècles de la Russie antique auteur Mavrodine Vladimir VassilievitchChapitre sept. Lutte des classes dans la principauté de Galice-Volyn aux XIIe-XIIIe siècles Au sud-ouest de la Rus' se trouvent les terres de la principauté de Galice-Volyn, appelées Chervona Rus. Rivières de montagne rapides : Cheremosh et Latoritsa, Tissa et Poprad, Bug large et calme, Dniester, Prut,

Extrait du livre Donbass : la Russie et l'Ukraine. Essais sur l'histoire auteur Buntovsky Sergueï Yurievitch Extrait du livre Histoire de l'État et du droit de l'Ukraine : manuel, manuel auteur Mouzychenko Petr PavlovitchChapitre 3 DEVOIR DE GALICE-VOLYNE - POURSUITE DE LA TRADITION DE L'ÉTAT RUSSE-UKRAINIEN (première moitié du XIIIe - seconde moitié du XIVe siècle) 3.1. Aperçu historique général Réduire Russie kiévienneétait une conséquence naturelle de son développement économique et politique. Ses raisons

Se lit en 15 minutes

Le chroniqueur commence l'histoire en 1201, sous le règne du grand-duc Romain. Il note que dans ses actions, Roman a suivi l'exemple de son grand-père Vladimir Monomakh. Après la mort du prince, de grands troubles commencèrent en Russie. En 1202, Rurik rassembla une armée de Polovtsiens et de Russes et se rendit à Galich. Mais les boyards galiciens et Vladimir ont réussi à repousser Rurik et il a dû retourner à Kiev. Et à Galich, ils ont fait de Vladimir le prince. La veuve de Roman et ses enfants ont dû fuir vers les Polonais, car le nouveau prince voulait exterminer la famille Romanov, et les « Galiciens impies » étaient prêts à l'aider dans cette tâche.

Le prince Lyash Lestko a envoyé le fils de Roman, Daniel, en terre ougrienne et a invité le roi ougrien Andrei à aider les enfants Romanov - à rassembler une armée et à conquérir pour eux le trône de Galice. La princesse et le deuxième fils, Vasilko, sont restés avec les Polonais et Daniel avec le roi ougrien - il était censé épouser la fille royale.

Vladimir, qui régnait à Galich, avait un frère romain, qui vivait à Zvenigorod. Un conflit commença entre eux et Roman, ayant gagné, captura Galich et Vladimir s'enfuit à Putivl. Le roi André l'apprit, envoya une armée à Galich et, capturant Roman, l'envoya en terre ougrienne. À la tête de l'armée ougrienne se trouvait Benoît. Les Galiciens l'appelaient l'Antéchrist : il opprimait les boyards et les citadins, son escouade déshonorait les femmes. Et en 1206, les Galiciens appelèrent Mstislav à l'aide, mais il ne parvint pas à vaincre Benoît. À cette époque, Roman réussit à s'échapper et, avec son frère Vladimir, ils partirent en guerre contre Benoît et le reconduisirent en terre ougrienne. Vladimir a continué à régner à Galich, Roman à Zvenigorod et leur frère Sviatoslav à Przemysl.

En 1208, les Igorévitch (les fils du héros du « Conte de la campagne d'Igor. » - O.E.) conspirèrent contre les boyards galiciens et, à la bonne occasion, les tuèrent. Certains, cependant, réussirent à s'enfuir auprès du roi André et lui demandèrent de leur donner Daniel comme prince, afin qu'ils puissent avec lui reprendre Galich aux Igorévitch. Le roi rassembla une armée. Ils conquirent Przemysl et capturèrent le prince Sviatoslav. De là, nous nous sommes dirigés vers Zvenigorod. Les Polovtsiens et avec eux Izyaslav, le neveu de Roman, sont venus en aide au prince Roman de Zvenigorod. Ils ont réussi à chasser les Ougriens des environs de Zvenigorod. Mais lorsque Romain quitta la ville pour demander de l’aide à d’autres princes russes, il fut fait prisonnier et amené au camp de Daniel. Les gouverneurs ougriens envoyèrent informer les habitants de Zvenigorod que leur prince avait été capturé. Et puis les habitants de Zvenigorod se sont rendus. L'armée ougrienne se rendit à Galich. Vladimir et son fils Izyaslav s'enfuirent. La veuve du grand-duc Roman est venue à Galich pour voir son fils Daniel. Et puis les boyards Vladimir et Galiciens et les gouverneurs ougriens ont placé Daniel sur le trône de son père, bien qu'il soit encore un enfant. Mais bientôt Galich fut de nouveau assiégé par Mstislav Yaroslavich, et la princesse et son fils durent à nouveau fuir vers le pays ougrien. Vladimir recommença à régner à Galich.

Le roi ougrien Andrei se rendit de nouveau à Galich. Après avoir convenu avec le prince Lyash Lestyso, il maria son fils à sa fille et la fit régner à Galich. Les Romanovitch - Daniil et Vasilko - devinrent princes de Vladimir. Galich fut capturé à cette époque par Mstislav et Daniil épousa sa fille.

De 1215 à 1223, les conflits se poursuivent : « le boyard a volé le boyard, le smerd smerd, le citadin a volé le citadin ». Et en 1224, une armée sans précédent est arrivée sur le territoire polovtsien - les Tatars. Les Polovtsiens ont tenté de résister, mais même le plus fort d'entre eux, Yuri Konchakovich, n'a pas pu leur résister et s'est enfui. Les Polovtsiens ont appelé les princes russes à l'aide. Le conseil a décidé d'agir contre les Tatars. Après avoir traversé le Dniepr, l'armée entra dans les terres polovtsiennes et rencontra les régiments tatars. Les tirailleurs russes ont vaincu les Tatars et les ont poussés loin dans la steppe. Pendant huit jours, les soldats russes les suivirent jusqu'à la rivière Kalka. Ici, une bataille acharnée a eu lieu. Au début, les Tatars ont fui, mais de nouveaux régiments sont venus à leur aide. Tous les princes russes furent vaincus. Cela ne s'est jamais produit en Russie auparavant. Les Tatars, avançant rapidement, atteignirent Novgorod. Les Novgorodiens, ignorant leur trahison, sortirent à leur rencontre avec des croix et tout le monde fut tué. Ensuite, les Tatars se sont retournés vers les terres orientales et ont conquis le pays de Tangut et d'autres pays. Au même moment, Gengis Khan fut tué par les Tangoutes.

Et les conflits entre les princes russes se poursuivirent. Alexandre nourrissait de l'inimitié envers ses frères Daniil et Vasilko. Il a commencé à inciter son beau-père Daniil Mstislav à leur faire la guerre. Daniel a appelé à l'aide du prince Lyash Lestko et s'est opposé à Mstislav. Mstislav a été contraint de retourner à Galich. Pendant ce temps, Daniel et les Polonais ravageaient les terres galiciennes. Cependant, lorsqu'ils se sont rencontrés et que le procès a eu lieu, il s'est avéré qu'Alexandre les calomniait tous les deux et les dressait l'un contre l'autre. Mstislav et Daniel ont approuvé la paix.

En 1226, Mstislav combattit contre le roi ougrien. Près de Galich, les Ougriens furent vaincus et retournèrent dans leurs terres. Mstislav veut emprisonner Daniil à Galich, mais, trompé par les calomnies de ses proches, il le donne au prince ougrien et prend Ponizye pour lui.

En 1227, des guerres, des soulèvements et des rébellions sans fin se sont poursuivis. Le prince Mstislav meurt après s'être repenti auprès de Daniil d'avoir donné Galich non pas à lui, mais à un étranger. En 1228, le métropolite Cyrille, le bienheureux saint, tenta de réconcilier tout le monde, mais n'y parvint pas. Vladimir de Kiev rassembla une armée et, avec les Polovtsiens et quelques princes russes, assiégea Kamenets. Daniil et Vasilko ont appelé les Polonais et se sont rendus à Kiev.

En 1229, sur les conseils des boyards perfides, Lestko fut tué au Sejm, grand Duc Lyachski Son frère Kondrat, faisant équipe avec Daniil et Vasilko, assiégea la ville Lyash de Kalisz, mais ne put la prendre pendant longtemps, car les habitants résistèrent désespérément. Lorsque la ville tomba, la paix fut conclue. De retour en Russie, Daniel chasse le prince ougrien de Galich. En réponse à cela, le roi André, ayant rassemblé une grande armée, assiégea la ville. Mais Daniel attira à ses côtés les Polonais et les Polovtsiens, et Andreï fut contraint de partir, abandonnant son armée, qui fut presque entièrement tuée par les Russes. Ainsi Daniel, ayant quitté Galich à cause de la trahison des boyards, reprit la ville.

Mais en 1230, les boyards conspirèrent à nouveau contre leur prince, dans l'intention de placer son neveu Alexandre sur le trône. Mais leurs plans furent perturbés et Alexandre dut fuir à Przemysl, puis vers le pays ougrien. Là, à cette époque, se trouvait le traître Sudislav, qui persuada le roi André de repartir en campagne contre la Russie. Et pendant 1230-1231. Avec plus ou moins de succès, des batailles acharnées eurent lieu entre les Russes et les Ougriens, à la suite desquelles Daniel s'établit sur les terres galiciennes.

A cette époque, Vladimir régnait à Kiev. Il allait se rendre sur les terres de Tchernigov et a appelé Daniel avec lui. Ils capturèrent de nombreuses villes le long de la Desna. Après une bataille acharnée près de Tchernigov, les princes ont fait la paix avec le peuple de Tchernigov et sont retournés à Kiev. Mais à cette époque, les Polovtsiens arrivèrent à Kiev. armée russe, épuisé par les campagnes, ne put résister. Vladimir fut capturé et Daniel s'enfuit à Galich.

En 1237, les Mongols-Tatars revinrent en Russie - le chroniqueur les appelle des « Ismaélites impies », avec lesquels les princes russes combattirent à Kalka. Leur première invasion eut lieu sur le territoire de Riazan ; ils prirent Riazan d'assaut et tuèrent tous ses habitants, sans même épargner les enfants. Ayant appris cela, Prince de Vladimir Yuri a envoyé son fils Vsevolod avec une grande armée contre la Horde. Lors de la bataille sur la rivière Kolodna, Vsevolod fut vaincu. Puis Yuri, quittant Vladimir, commença à rassembler une nouvelle armée, mais fut capturé par les Tatars et tué. Batu se tenait devant les murs de Vladimir, mais la ville résistait obstinément. Le jeune Vsevolod, effrayé, se rendit lui-même à Batu avec de riches cadeaux, dans l'espoir de sauver sa vie et celle des citadins. Mais Batu a ordonné qu'il soit poignardé à mort en sa présence et que les habitants soient tués. Sur ses ordres, les Tatars ont incendié l'église où se cachaient la princesse, ses enfants et l'évêque Mitrofan. Après avoir détruit Vladimir et capturé Souzdal, Batu se dirigea vers Kozelsk. Il lui fallut sept semaines pour prendre la ville. Puis il retourna sur les terres polovtsiennes et de là envoya des troupes dans les villes russes.

Cependant, les conflits entre les princes russes ne se sont pas arrêtés. En 1238, le prince Mikhaïl de Kiev, effrayé par les Tatars, s'enfuit vers le pays ougrien et le fils du prince de Smolensk Rostislav s'installa à Kiev. Daniel s'est opposé à lui et l'a fait prisonnier.

En 1240, Batu avec une immense armée s'approcha de Kiev. L'armée était si nombreuse qu'« il était impossible d'entendre les voix à cause du craquement de ses charrettes, du rugissement de ses nombreux chameaux, du hennissement de ses chevaux, et toute la terre russe était remplie de guerriers ». Au lieu du mur d'enceinte détruit par les béliers tatars, les habitants ont érigé en un jour un nouveau mur près de l'église de la Sainte Mère de Dieu. Les gens se sont réfugiés dans l’église, ont grimpé sur les voûtes de l’église et celle-ci s’est effondrée sous le poids. C'est ainsi que Kyiv fut capturée. De nombreuses villes russes furent détruites et leurs habitants tués.

Puis Batu s'est lancé contre les Ougriens. Les troupes se sont battues sur le fleuve Solon, les Ougriens ont fui et les Tatars les ont chassés jusqu'au Danube. Même avant cela, le prince Daniel s'est rendu chez le roi ougrien, voulant se lier avec lui. Désormais, il ne pouvait plus retourner en Russie : le chemin était bloqué par l'armée mongole-tatare. Puis il se rendit au pays de Lyash et, à sa grande joie, y retrouva sa princesse, ses enfants et son frère, qui avaient réussi à échapper aux Tatars. Le prince Boleslav, fils de Kondrat, lui donna la ville de Vyshgorod, et Daniel y resta jusqu'à ce que la nouvelle arrive que les Tatars avaient quitté la terre russe.

De retour en Russie, Daniel poursuit ses campagnes contre les princes apanages. En 1245, il commença une guerre avec le prince Lyash Boleslav, occupant les terres de Lublin jusqu'à la Vistule. En 1246-1247 se bat avec les Lituaniens, après avoir repris à deux reprises la ville de Pinsk. En 1248, Vasilko, le frère de Daniil, combat les Yatvingiens (une ancienne tribu prussienne apparentée aux Lituaniens), libérant d'eux les villes russes d'origine. L'événement principal de 1249 - la guerre avec Rostislav, le gendre du roi ougrien, qui prétendait depuis longtemps régner sur Galich - s'est également soldé par la victoire de Daniel.

En 1250, un ambassadeur de la Horde vint voir Daniil et Vasilko pour leur demander d'abandonner Galich. Se rendant compte qu'il n'est pas en mesure de protéger son patrimoine, Daniil décide de se rendre lui-même à Batu. Le cœur lourd, il se lance dans son voyage, anticipant toutes les humiliations qu'il devra subir. Et bien que Batu l'accueille cordialement, il est amer pour lui, le prince, de s'agenouiller et de se qualifier de serf. Daniel resta dans la Horde pendant vingt-cinq jours, fut libéré et reçut une étiquette de khan pour gérer ses terres. La même année, Daniel fit la paix avec le roi ougrien, mariant son fils à sa fille.

L'année 1251 est marquée par une nouvelle campagne contre les Yatvingiens, à laquelle participent des guerriers russes et polonais. En 1252, le roi ougrien recourut à l'aide de Daniel dans la guerre contre les Allemands. Cette alliance se resserre encore plus au cours des années suivantes : grâce à des efforts communs, ils conquièrent la Moravie et d'autres pays tchèques. Daniel est très fier de cette campagne : après tout, pas un seul prince russe n'a jamais conquis la République tchèque.

En 1255, le pape Innocent envoya des ambassadeurs honoraires à Daniel, qui apportèrent une couronne, un sceptre et une couronne comme symboles de la dignité royale. Innocent s'efforçait de réunifier les églises catholique et orthodoxe, était intéressé par une alliance avec de puissants princes russes et, par l'intermédiaire d'ambassadeurs, promettait une assistance dans la lutte contre la Horde. Daniel a accepté la couronne dans l'église des Saints-Apôtres de la ville de Dorogichin et, à partir de ce moment, le chroniqueur l'appelle roi.

Campagnes constantes contre les Yatvingiens en 1256-1257. a conduit au fait que cette tribu a été partiellement détruite et partiellement conquise. A partir de cette époque, les Yatvingiens rendirent hommage à Daniel. À partir de 1257, Daniel commença à entreprendre des campagnes distinctes contre les Mongols-Tatars. Pendant ce temps, les Tatars commencèrent à avancer vers le pays de Lyash. Après avoir traversé la Vistule, ils s'approchèrent de la ville de Sendomierz. La bataille dura quatre jours. Lorsque les Tatars ont fait irruption dans les murs de la forteresse, toute la population restante a dépassé leurs frontières. Les gens marchaient en tenue de fête, avec des croix, des bougies et des encensoirs. Les Tatars les ont gardés dans un marais près de la Vistule pendant deux jours, puis ils les ont tous tués.

L’année 1265 est marquée par l’apparition d’une comète : « Une étoile à queue apparut à l’Est, d’apparence terrible. » À sa vue, les gens étaient saisis de peur et d’horreur. Les sages ont prédit qu’il y aurait « une grande rébellion sur terre ». En 1266, une « grande rébellion » éclata parmi les Tatars eux-mêmes : ils « s'entretuèrent en grand nombre ».

En 1268, le fils du roi Daniel Shvarn et le fils de Vasilko Vladimir se sont rangés aux côtés de la Lituanie dans la guerre contre les Polonais. N'écoutant pas les conseils de son oncle, Schwarn entra trop tôt dans la bataille et fut vaincu. Mais après l'arrivée de cette paix, Schwarn commença à régner en Lituanie, mais mourut bientôt.

En 1271, le grand-duc Vladimir Vasilko mourut, après lui son fils Vladimir commença à régner. À Galich, après la mort du roi Daniel, Lev, son fils, commença à régner.

En 1274 prince lituanien Troyden, violant l'accord avec Léon, envoya une armée pour capturer la ville de Dorogichin. Le jour même de Pâques, la ville fut prise et les habitants tués. Ayant appris cela, Léon envoya aux Tatars, au grand-duc Mengu-Temir, demander de l'aide contre la Lituanie. Mengu-Temir lui donna une armée et des escouades des princes du Trans-Dniepr, subordonnés aux Tatars. Lev et l'armée tatare se retrouvèrent à Novogrudok plus tôt que les autres princes et, sans attendre, prirent la ville. Les princes qui arrivèrent le lendemain furent très offensés par Léon et ne l'accompagnèrent pas en Lituanie.

En 1276, les Prussiens, chassés par les Allemands, arrivent à Troyden en Lituanie. Il les accepta et les installa en partie à Gorodnya et en partie à Slonim. Vladimir, après avoir consulté Lev, son cousin, envoya son armée à Slonim, ne voulant pas que les Prussiens s'installent sur ces terres. La même année, la ville de Kamenets est fondée par Vladimir.

En 1277, Khan Nogai envoya ses envoyés auprès des princes Lev, Mstislav et Vladimir, leur offrant son armée avec un gouverneur pour aller ensemble en Lituanie. Les princes s'installèrent à Novogrudok, mais, ayant appris que les Tatars étaient devant eux et, apparemment, avaient déjà pillé la ville, ils décidèrent de se rendre à Gorodnya, un « endroit intact ». Ils s'installèrent pour la nuit près de Volkovysk. Les princes envoyèrent leurs meilleurs boyards et serviteurs piller les environs. Ayant pris tout ce qu'ils pouvaient, ils ne retournèrent pas à l'armée, ôtèrent leur armure et, sans monter de garde, se couchèrent. Les citadins, ayant appris cela, firent une sortie et firent tout le monde prisonnier. Le lendemain, les princes durent aider leurs serviteurs. Ils annoncèrent qu'ils refuseraient de prendre la ville si les prisonniers leur étaient rendus. Ils ont donc récupéré leurs boyards, mais n'ont causé aucun dommage à la ville.

En 1279, la famine régnait dans tout le pays. Un ambassadeur des Yatvingiens est venu à Vladimir pour lui demander de vendre du grain. Il leur a envoyé du pain sur des bateaux le long du Bug, accompagné de personnes fiables. Nous nous sommes arrêtés pour la nuit près de la ville de Poltovesk. La nuit, ils furent tous tués, le grain fut capturé et les bateaux coulés. Vladimir a commencé à découvrir qui avait fait ça. Le prince Boleslav lui montra son neveu Kondrat, avec qui il était alors en inimitié. Vladimir envoya son armée contre Kondrat et fit de nombreux prisonniers. Mais lorsque Kondrat obéit, la paix fut rétablie et les prisonniers furent rendus.

En 1280, après la mort du grand-duc Boleslav, il n'y avait personne pour régner sur le pays Lyash. Léo voulait prendre ce trône. Mais les boyards Lyash ont choisi comme prince l'un des neveux de Boleslav, Lestko. Ensuite, Lev s'est tourné vers Khan Nogai pour obtenir de l'aide.

Il lui donna ses gouverneurs et força les princes russes Mstislav et Vladimir à accompagner Léon. Ils marchaient à contrecœur, mais Léo marchait avec joie. Mais, comme le note le chroniqueur, « Dieu a fait sa volonté sur lui » : les Polonais ont tué de nombreux boyards et serviteurs de son régiment, et Lev est revenu sans rien.

En 1281, Lestko entra en guerre contre Lev et, lui ayant capturé Pereveresk, massacra tous les habitants, jeunes et vieux, et incendia la ville.

En 1282, Khan Nogai décide d'aller contre les Ougriens, ordonnant aux princes russes de le suivre. Une partie des troupes de Nogai traversa les montagnes et se perdit. Au lieu de trois jours, ils errèrent pendant un mois entier. Une terrible famine commença, au cours de laquelle, selon le chroniqueur, «ils commencèrent à manger les gens, puis ils moururent eux-mêmes». Selon des témoins oculaires, plus de cent mille personnes sont mortes.

En 1283, oubliant l'échec, les Tatars, faisant à nouveau appel aux princes russes, se rendirent sur les terres de Lyash, pillant au passage les villes russes. Seul Vladimir parvient à échapper à ce devoir, puisqu'il est gravement malade. Anticipant mort imminente, il lègue sa principauté à son frère Mstislav. Cependant, il vécut encore six ans et mourut en 1289. Après sa mort, le prince Yuri (fils de Léon) commença à occuper arbitrairement les terres attribuées à Mstislav. Un conflit commença entre eux.

Raconté

La Chronique dite galicienne-volynienne a été incluse comme troisième élément du Code Ipatiev et couvre la période de 1201 à 1292, bien que les événements décrits sous la première date, selon d'autres sources, remontent à 1205, les dates doivent donc être décalé. L'inexactitude chronologique était due au fait que le protographe de la liste Ipatiev ne comportait apparemment pas de grille météo. Le chroniqueur lui-même a admis que les événements n'avaient pas été initialement enregistrés selon des années, promettant dans l'article de 1254 d'inscrire les dates plus tard selon des calendriers différents. Cette attitude était probablement due au fait que l'auteur a orienté le récit vers la présentation des principaux événements de la vie du personnage principal - le prince galicien Daniil Romanovich, de sorte que la partie de la chronique qui lui est consacrée a science le nom de « Chronique de Daniel de Galice » et appartient au type des chroniqueurs princiers.

La plupart des chercheurs s'accordent à dire que cette partie de la Chronique galicienne-Volyn est limitée à 1260 ; la deuxième partie commence par l'histoire de 1261 - la Chronique de Volyn, écrite par un autre auteur et dédiée au frère de Daniel - Vasilko Romanovich et à ses fils. La deuxième partie de la chronique est beaucoup moins intéressante d'un point de vue littéraire : son auteur (ou ses auteurs, il n'y a pas d'unité complète de points de vue à ce sujet en science) s'est directement concentré sur les traditions littéraires de la période précédente, kiévienne. , à la fois chronique et oratoire. Par exemple, dans un discours de louange au prince Vladimir Vasilkovich, le texte de louange au prince Vladimir Svyatoslavich du « Sermon sur la loi et la grâce » est utilisé. Ainsi, la variété de genre de la chronique peut être définie comme celle d'un chroniqueur princier local. La chronique galicienne a en commun avec la chronique de Kiev son attention aux négociations diplomatiques.

La légende de l'herbe de Yevshan

Le récit de la Chronique galicienne commence par l'éloge du prince Roman, le père de Daniel, qui a pris une part active à la lutte contre les Polovtsiens. Pour décrire le prince, l'auteur recourt à un certain nombre de comparaisons avec des animaux, y compris celles inhabituelles pour la Russie. Cette comparaison rappelle les caractéristiques des princes du « Conte de la campagne d'Igor », où ils sont appelés faucons, et Vsevolod est appelé tour. L'éloge de Roman est accompagné d'une légende sur les princes-frères polovtsiens Otrok et Syrchan et sur l'herbe Yevshan, qui, selon les chercheurs, remonte au folklore polovtsien. Mais l'auteur l'a utilisé comme une sorte de clé émotionnelle pour l'histoire du prince galicien.