En ce qui concerne le côté quantitatif des sensations (c'est-à-dire principalement leur intensité), je dois tout d'abord dire que l'étude de l'intensité des sensations suscite depuis très longtemps un énorme intérêt et que les psychologues ont consacré beaucoup d'énergie à développement de ce domaine. Cet intérêt est tout à fait compréhensible. Le fait est que c’est dans le domaine des sensations que la mesure la plus précise des stimuli externes agissant sur notre psychisme est possible. C’est donc dans ce domaine que les premières tentatives ont été faites pour introduire les mathématiques et la mesure dans le domaine de la psychologie.

Même Kant, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, n'admettait pas la possibilité que la psychologie puisse un jour devenir science exacte dans le sens où nous appliquons ce terme aux sciences naturelles. Il en voyait la raison principale dans le fait que la mesure est impossible en psychologie. Alors que les objets externes ont deux dimensions : dans le temps et dans l'espace, les processus psychologiques, comme le croyait Kant, ne peuvent se produire que dans le temps. Les phénomènes mentaux n’ont pas de spatialité et sont donc inaccessibles à la mesure. Mais déjà dans début XIX siècle, le philosophe allemand Herbart fait une tentative détaillée et théoriquement fondée pour introduire la mesure dans le domaine de la psychologie et, par conséquent, donner à la psychologie l'opportunité de devenir une science exacte. Pour Herbart, cette tentative est encore purement théorique, spéculative. Par la suite, grâce aux travaux de Weber et aux recherches de Fechner, il est devenu possible de justifier réellement ces hypothèses, et précisément en appliquant la méthode expérimentale à la mesure des phénomènes mentaux.

Puisque pendant très longtemps les tentatives d’introduction de la mesure en psychologie se sont limitées presque exclusivement au domaine des sensations et des perceptions simples, je m’intéresserai tout d’abord aux méthodes utilisées pour étudier les sensations.

La première méthode est la méthode du changement progressif, ou la méthode des différences subtiles.

Je vous ai déjà démontré cette méthode dans une expérience avec une horloge : le sujet est assis, tourné vers l'expérimentateur ; L'expérimentateur, tenant une montre de poche à la main, s'éloigne de lui à une telle distance qu'il n'entend pas le tic-tac de la montre, puis s'approche progressivement de lui jusqu'à ce que le sujet dise enfin qu'il entend le tic-tac à peine perceptible de l'horloge. De cette manière, on établit le seuil minimum de stimulation, ou l'intensité minimale du stimulus qui peut encore être perçue par le sujet. Ensuite, l'expérimentateur s'approche encore plus et demande de dire quand la sensation devient un peu plus grande, c'est-à-dire qu'il essaie d'établir une différence de seuil d'irritation qui correspond à une augmentation à peine perceptible de la sensation.

En termes de précision, l’expérience avec les horloges est bien entendu primitive ; Pour des études plus précises, il existe des dispositifs spéciaux permettant de mesurer avec précision et d'exprimer en chiffres l'augmentation progressive du stimulus. La méthode des différences subtiles ne peut être utilisée uniquement dans le domaine auditif.

sur et dans le domaine de tous les autres types de sensations. Vous pouvez prendre un écran en carton avec un cercle de papier huilé inséré au milieu. La source lumineuse située derrière se rapproche progressivement de l'écran, et le sujet doit noter le moment où il remarque enfin une augmentation de l'intensité de la lumière. La mesure du stimulus est la distance dont la source lumineuse a dû être déplacée (le seuil différentiel de stimulation).

Dans ce type de recherche, il est nécessaire de réaliser non seulement des expériences avec une augmentation progressive de l'irritation, mais également des expériences avec sa diminution progressive (par exemple, éloigner la source lumineuse ou sonore du sujet). Habituellement, plusieurs études répétées sont réalisées avec une augmentation progressive du stimulus, puis avec un affaiblissement progressif de celui-ci ; enregistrez les deux résultats et prenez la valeur moyenne.

La deuxième méthode est ce qu’on appelle la méthode des cas vrais et faux.

Une expérience correspondante est réalisée avec l'appareil d'étude des sensations auditives de l'académicien Bekhterev.* L'expérimentateur donne l'un après l'autre deux stimuli (par exemple, deux sons), différant l'un de l'autre d'une valeur légèrement inférieure au seuil de différence ; le sujet doit dire quelle irritation était la plus forte. L'expérience est répétée plusieurs fois, puis le résultat est calculé à l'aide de la formule -, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de réponses correctes (g) et nombre total expériences (n). Il est généralement admis que si le nombre de réponses correctes est supérieur à la moitié, nous avons déjà des chances connues qu'il ne s'agisse pas d'un simple accident, mais d'une reconnaissance connue. Si le nombre de réponses correctes atteint 75 %, alors un processus de discrimination est sans aucun doute en cours ici. Il existe des formules complexes permettant d'obtenir directement la valeur seuil de différence pour un cas donné à partir des résultats obtenus par la méthode des cas vrais et faux. Mais ces techniques complexes ne sont importantes que pour des études spéciales, c'est pourquoi je ne les développerai pas ici.

La troisième méthode est la méthode de l’erreur moyenne.

Une expérience est en cours avec l’appareil du Dr Vladimirsky pour étudier l’oculaire. L'expérimentateur déplace un fil noir monté verticalement de droite à gauche et demande au sujet de dire quand cette ligne sera au milieu. Au dos de l'appareil, il y a des divisions en millimètres, et à partir de ces divisions, on peut juger de l'ampleur de l'erreur commise par le sujet. Après avoir répété cette expérience plusieurs fois, ils calculent ensuite la moyenne de toutes les erreurs commises dans un sens et dans l'autre, ainsi que la fluctuation moyenne de l'ampleur de ces erreurs.

Ces trois méthodes sont le plus souvent utilisées dans l'étude des sensations, ainsi que dans l'étude des relations qui existent entre les sensations et les stimuli correspondants. Cette dernière question - sur la relation entre l'intensité de la sensation et l'intensité de la stimulation - a été étudiée pour la première fois en détail par le physiologiste allemand E. G. Weber. La loi qu’il a établie est donc connue sous le nom de loi de Weber.

Weber a travaillé sur la perception de la longueur des lignes et sur les sensations spatiales de la peau, explorant ces dernières en touchant la peau avec les deux extrémités d'un compas. Ces expériences ont montré que l'augmentation de la sensation n'est pas directement proportionnelle à l'augmentation de l'irritation, mais que d'autant plus valeur absolue l'irritation, plus l'augmentation est nécessaire pour qu'elle soit perçue par le sujet testé. Par exemple, dans l'expérience collective des chutes de balles, je vous ai montré qu'à un niveau où le son est relativement faible, une certaine différence est clairement ressentie par la majorité des sujets, mais quand on fait la même expérience à un niveau supérieur, en prenant la même différence d'intensité des sons, alors la grande majorité des réponses ne sont plus vraies : pour obtenir le même nombre de réponses correctes qu'auparavant, il faut augmenter significativement la différence entre les deux sons.

Weber a établi que l'ampleur de l'augmentation requise de l'irritation se situe dans un certain rapport constant à la valeur absolue de l'irritation. Pour les sensations de pression et pour les sensations sonores ce rapport est de 1/3 ; ainsi, par exemple, si nous avons un poids de 9 grammes sur notre main et que nous étudions par la méthode des changements minimes quel type d'augmentation est nécessaire pour que le sujet ressente une augmentation à peine perceptible des sensations, nous verrons que nous devons augmenter le poids à 12 grammes. Si la gravité principale est de 60 grammes, alors vous devez l'augmenter de 20 grammes, etc. Pour les sensations légères, le montant de l'augmentation doit être égal à 1/100 de l'irritation principale, et pour les sensations musculaires à 1/17. Ainsi, la loi de Weber est la suivante : pour obtenir une augmentation à peine perceptible de la sensation, le stimulus doit augmenter de telle manière que l'ampleur de l'augmentation soit toujours dans le même rapport à l'ampleur du stimulus, et pour chaque spécifique type de sensation, ce rapport reste constant.

Par la suite, Fechner utilisa cette loi, en la modifiant d'une manière bien connue, afin de prouver la possibilité d'appliquer les mathématiques à la psychologie.

Si nous désignons une augmentation à peine perceptible de la sensation via K, la valeur absolue de l'irritation via R et son augmentation via AR, alors la situation ci-dessus sera présentée comme suit

De plus, C désigne une valeur constante.

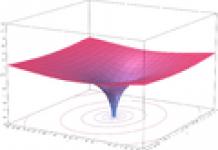

Cela peut être représenté graphiquement.

Le graphique montre qu'avec les mêmes augmentations de sensation K (AM, MR, PR, etc.), la stimulation R (AC, MN, PQ, RS, etc.) devrait augmenter à chaque fois d'une quantité de plus en plus grande, et cette valeur est strictement définie, restant toujours dans le même rapport à la valeur absolue de l'irritation existante. Cela conduit à la formulation suivante de la loi de Weber : les sensations augmentent dans progression arithmétique, tandis que l'irritation est géométrique.

La loi de Weber, testée et développée en détail par Fechner, a joué un rôle énorme dans le développement psychologie expérimentale en général et, en particulier, sur la question de la possibilité d'appliquer les mathématiques à la psychologie. Fechner lui a donné la formulation mathématique suivante. Si l'on accepte que l'attitude, établie

mis à jour par Weber : K = C -= p, s'applique également à l'infini

de petites différences de sensations et d'irritations, alors K se transforme en valeur différentielle dE (E - sensation), et AR - en dR (R - irritation) et l'équation différentielle est obtenue :

dE = En l'intégrant et en acceptant l'irritation, le correspondant

plus seuil minimum sensation égale à 1, on obtient finalement la formule : E = CIoqnatR, la sensation est égale au logarithme de l'irritation, appelée par Fechner la formule psychophysique.

Sur la base de la loi de Weber, Fechner a ensuite tenté de prouver la possibilité d'une mesure précise dans le domaine des grandeurs mentales. Elle était basée sur le fait que les quantités mentales peuvent être mesurées dans deux directions : premièrement - dans le temps, Deuxièmement- dans son intensité. Les objections suivantes sont généralement soulevées contre la possibilité d'une mesure quantitative des sensations. Lorsque je mesure l'étendue, le poids et d'autres propriétés d'un corps physique, j'ai toujours une mesure connue, une unité de mesure (gramme, archine, etc.), homogène avec le corps mesuré et ses propriétés. Grâce à cela, nous pouvons dire qu'une unité de mesure est contenue plusieurs fois dans la longueur ou le poids du corps mesuré. Pendant ce temps, lors de la mesure des sensations, une telle norme ne peut pas être utilisée, car le stimulus physique n'est pas homogène avec les sensations qu'il provoque. Et c'est ainsi que Fechner a fait la première hypothèse, c'est lui qui a pris comme unité de mesure une quantité de sensation à peine perceptible, ou le seuil de sensation : ce son minimal que nous percevons encore dans un silence complet, cette sensation de lumière extrêmement faible qui on peut encore le percevoir sur un fond complètement noir, par exemple dans le noir complet, sur un velours noir très faiblement éclairé, etc.

De plus, Fechner a fait une deuxième hypothèse, désignant des augmentations à peine perceptibles des sensations (ou ce qu'on appelle les seuils de différence de sensations) également jusqu'à 1 et, ainsi, les assimilant les unes aux autres et au seuil minimum de sensation. Après cette hypothèse, il est effectivement possible de mesurer des sensations d'intensités différentes exactement dans le même sens que celui dans lequel nous mesurons phénomènes physiques. Ainsi, par exemple, nous considérerons la sensation de lumière vive comme constituée d'un grand nombre de sensations à peine perceptibles. Nous assimilerons l’intensité d’un tir de canon à autant de coups de feu, etc.

Non content du seul raisonnement théorique, Fechner, par énorme montant Les expériences qu’il a menées sur différents types de sensations ont confirmé la loi de Weber et prouvé son applicabilité à presque tous les types de sensations. Pour cette raison, il a qualifié la loi de Weber de loi psychologique fondamentale. Fechner a suggéré que cette loi est d'une importance fondamentale pour l'ensemble de notre vie mentale, qu'il exprime la relation qui existe généralement entre les stimuli externes agissant sur nous et les expériences mentales qui surviennent sous l'influence de ces stimuli. En effet, les faits montrent que la loi de Weber, formulée mathématiquement par Fechner, a une diffusion extrêmement large dans notre vie mentale. Je donnerai plusieurs exemples indiqués par Fechner lui-même. Lorsque nous sommes assis dans un environnement très calme, nous entendons le moindre son ; au contraire, lorsque la pièce est bruyante, il faut alors parler fort pour se faire entendre, c'est-à-dire que l'ajout d'une irritation auditive à celle existante devrait être beaucoup plus important. Un autre exemple vient du domaine des sensations visuelles. Pourquoi ne voit-on pas d’étoiles dans le ciel pendant la journée ? Non pas parce qu’ils n’étaient pas là pendant la journée, mais parce que pendant la journée, la lumière du soleil forme un arrière-plan trop lumineux pour eux ; une augmentation significative du stimulus lumineux est nécessaire pour évoquer la sensation d'une tache lumineuse sur ce fond. Et nous constatons que certaines comètes très brillantes sont également visibles pendant la journée. Au contraire, la nuit, surtout lorsqu'il n'y a pas de lune, l'éclairage du ciel est si insignifiant que les étoiles sont clairement perçues.

Mais pas seulement dans le domaine des sensations, mais aussi dans le domaine des sentiments, nous avons aussi des relations qui ressemblent à la loi de Weber. Ainsi, une personne qui a beaucoup souffert perçoit le moindre soulagement, la moindre joie ou manifestation de sympathie bien plus intensément qu'une personne gâtée par le destin. Le premier a très peu de sensations joyeuses dans la vie, et c'est pourquoi la moindre augmentation dans ce sens est ressentie très clairement par lui ; au contraire, le second passe la majeure partie de sa vie dans le plaisir, et il a donc besoin de quelque chose d'extraordinaire pour provoquer en lui une augmentation du plaisir.

Une diffusion aussi répandue de cette relation dans la vie mentale d'une personne a obligé Fechner à donner à cette loi le sens principal et à la considérer comme la principale loi psychophysique ; la formulation mathématique de cette relation et les hypothèses qu'il considérait possibles de faire lui ont donné l'occasion de supposer que c'est à ce stade que nous sommes capables de formuler avec précision la relation entre les processus mentaux et physiques.

Cependant, la formule mathématique de Fechner et, en particulier, les conclusions qui en sont tirées se heurtent à un certain nombre d’objections, et d’ailleurs très importantes. En même temps, la loi de Weber elle-même, dans sa forme originale, n’était guère contestée par personne, mais l’objection était principalement motivée par l’interprétation largement répandue que Fechner lui donnait. Tout d’abord, ils m’ont fait remarquer que cette loi ne s’applique pas dans la même mesure à toutes les sensations. Les données les plus précises sont obtenues dans les sensations de pression et les sensations tactiles en général, ainsi que dans les sensations lumineuses et sonores. Quant aux sensations olfactives, gustatives et thermiques, nous avons ici affaire à des données plus vagues et peu claires et on ne peut pas parler d'une telle exactitude, comme nous l'avons maintenant indiqué. D'ailleurs, cette loi ne s'applique qu'à l'intensité moyenne des sensations ; au même endroit où nous parlons deà propos d'un stimulus très faible ou très fort, là cette loi, comme les études l'ont montré, perd déjà de sa force.

Ainsi, tout d'abord, du point de vue factuel, cette loi rencontre des limites importantes, et cela seul fait douter qu'elle puisse être considérée comme une loi psychophysique fondamentale significative pour toutes nos expériences mentales. Mais du point de vue théorique également, un certain nombre d’objections significatives ont été soulevées contre Fechner. Je vais me concentrer sur l'un d'eux, le plus important.

On a objecté à Fehnsr que son hypothèse de base, qui lui donnait l'occasion de construire toute l'hypothèse de la mesurabilité des phénomènes mentaux, était fondamentalement incorrecte. Lorsque nous mesurons une table en y attachant une unité de mesure - l'arshin, nous pouvons le faire parce que la table, en tant qu'objet physique, est en réalité constituée d'unités individuelles. Nous pouvons couper cette table en morceaux, et chaque morceau aura une longueur égale à cette unité de mesure. C'est la même chose avec la mesure du poids. Nous pouvons diviser n’importe quel objet donné en morceaux de telle sorte que chaque morceau équivaut à une livre. Nous ne pouvons rien faire de pareil dans le monde psychique, dans le monde des sensations. Je ne peux pas, par exemple, diviser la sensation de lumière vive en parties de telle sorte que chacune de ces parties soit égale à une faible sensation de lumière. Certes, je peux remplacer une source de lumière, par exemple une lampe, par plusieurs ampoules plus faibles, mais nous parlons ici d'un objet physique, de sa division, et non de la division d'un phénomène mental, c'est-à-dire d'une sensation. Cela a amené un certain nombre de psychologues et de physiologistes à affirmer que les sensations ne peuvent pas être mesurées de la même manière que les objets physiques.

La question est de savoir quelle est la véritable signification de la loi de Weber et de la formulation mathématique que Fechner lui a donnée ? Ou, en d’autres termes, quelle signification nos mesures peuvent-elles avoir dans le domaine de la vie mentale ? J'ai déjà dû mentionner auparavant l'un des moments les plus importants qui ont ému le Dernièrement l'étude et l'analyse des phénomènes mentaux consistaient précisément à leur appliquer les mathématiques, c'est-à-dire la mesure, le comptage, les statistiques, etc. L'un des avantages de la méthode expérimentale par rapport aux autres réside précisément dans le fait que dans de nombreux cas, elle facilite l'application des mathématiques. à la psychologie. L’objection ci-dessus ne constitue-t-elle pas un obstacle fondamental à tout cela ?

Wupdt a souligné qu'il est possible d'appliquer les mathématiques à la psychologie sans adopter le point de vue de Fechner, c'est-à-dire sans considérer qu'une sensation intense est constituée d'un certain nombre d'autres unités plus petites. Nous pouvons mesurer l'ampleur changeante des stimuli et comparer avec celle-ci telle ou telle intensité de nos sensations. En observant ou en étudiant mes sensations par introspection, je note leurs différentes intensités. Je remarque en outre que, en termes d'intensité, des sensations de même nature, par exemple lumineuses ou sonores, pourraient être disposées sous la forme d'une certaine série, et dans cette série l'intensité d'une sensation donnée augmente de plus en plus, augmentant à chaque fois d'une quantité à peine perceptible. De plus, je compare les membres de cette série (la série des sensations) avec les membres d'une autre série (la série des irritations) et je vois que les membres de cette deuxième série grandissent selon une certaine progression, à savoir géométrique. Ce type d’application des mathématiques à la psychologie est tout à fait acceptable.

Supposons en outre que je veuille étudier comment les sensations changent sous l'influence de la fatigue. L'expérience montre qu'en état de fatigue, pour obtenir une sensation d'une certaine intensité, il faut prendre non pas le même membre de la série de stimuli, mais un autre, plus significatif. On peut dire exactement la même chose de la mesure des différences individuelles : en appliquant à d'autres personnes des stimuli qui provoquent chez moi une sensation minimale ou un seuil de différence de sensation, je constate que chez eux la force de ces stimuli doit être modifiée de différentes manières, et J'exprime ces changements en chiffres.

Ainsi, l'application des mathématiques à la psychologie reste encore possible et fructueuse même si l'on ne prend pas le point de vue de Fechner, mais accepte que la mesure de l'intensité des sensations ou des processus mentaux doit se faire d'une manière différente de celle qui se fait dans le domaine. des phénomènes physiques.

La question est maintenant de savoir comment expliquer les phénomènes observés par Weber et précisément formulés par Fechner ? Quelle est la raison pour laquelle la sensation augmente uniquement selon une progression arithmétique, tandis que l'irritation augmente selon une progression géométrique ? Diverses explications ont été données à ce fait. Fechner lui-même, qui a fait la première tentative de l'interpréter, pensait qu'il était basé sur le processus de « mouvement psychophysique », qui survient toujours dans les cas où l'un ou l'autre processus cérébral est accompagné de certaines expériences mentales. Cette explication n’est actuellement partagée par personne. Il a été établi sans aucun doute que la loi de Weber n'a qu'un champ d'application limité et ne peut donc pas être considérée comme une loi psychophysique fondamentale universellement valable au sens où le pensait Fechner.

Une autre interprétation, purement physiologique, est la suivante. Lorsqu'une irritation agissant sur nos organes sensoriels provoque finalement un processus correspondant dans le cortex cérébral, ce processus doit alors surmonter une certaine résistance pour se produire. Cette résistance sera d’autant plus grande que la valeur absolue du stimulus, ce qui entraîne les relations formulées par la loi de Weber, est grande. Cette explication n’est qu’une hypothèse, très peu étayée par les données réelles. Nous savons encore si peu de choses sur la nature processus nerveux, se déroulant dans le cortex cérébral, qu'à partir de nos connaissances, interpréter des phénomènes mentaux aussi subtils semble très risqué.

La plus plausible, à mon avis, devrait être considérée comme l'explication proposée par Wundt *, qui a passé beaucoup de temps à étudier et à tester la loi de Weber-Fechner à la fois dans ses interprétations réelles et théoriques. Wundt estime que la formule de Weber n'est qu'une expression partielle d'une loi mentale plus générale, à savoir la loi de la relativité. Dans notre vie mentale, nous observons constamment que nous évaluons toutes les expériences mentales non pas séparément, mais en relation avec toutes les autres expériences. Si, par exemple, je quittais une pièce sombre dans la rue, alors la lumière ici me semble bien plus éblouissante que si je sortais d'une pièce éclairée. Pour une personne habituée au bruit et au mouvement d'une grande ville, les rues tranquilles d'une ville de province semblent complètement éteintes, etc. La loi de Weber est une variante de cette loi de la relativité générale : alors qu'il y avait déjà une grande irritation dans mon esprit auparavant, alors j'ai besoin d'une augmentation plus importante, donc comment je l'évalue non pas séparément, mais en relation avec l'irritation précédente. *

Ce type d'explication, d'une part, permet de comprendre pourquoi la loi de Weber est si répandue dans toute la vie mentale d'une personne, et d'autre part, elle lui montre un domaine d'application connu et limité, précisant les écarts et incohérences mentionnés ci-dessus.

42. Méthodes d'étude des sensations, des perceptions et des idées

Dans certains cas, l’examen et l’observation peuvent révéler beaucoup de choses. La présence, par exemple, d'hyperesthésie et d'hyperpathie peut être jugée par les caractéristiques des réactions à certains stimuli : une personne s'assoit dos à la fenêtre, demande à l'interlocuteur de parler doucement, elle essaie elle-même de prononcer des mots doucement, à moitié -chuchote, il frémit et grimace lorsque la porte grince ou claque.

Lors d'hallucinations auditives, les patients se bouchent les oreilles (avec les doigts, du coton), se couvrent la tête avec un oreiller ; peut parler à des voix, soit en y répondant par des phrases entières avec des expressions faciales et des gestes appropriés, soit en prononçant périodiquement (même lors d'une conversation avec une autre personne) des mots et des exclamations individuels. Dans ce cas, le sens des mots prononcés peut être totalement incompatible avec le sujet de la conversation. Si une « voix interfère » dans une conversation, cela peut parfois être remarqué : des mots et des phrases sont prononcés par le patient sans l'intonation nécessaire et l'expression faciale appropriée ; il semble répéter automatiquement les mots de la « voix ». Dans des circonstances favorables, un « contact » peut être établi avec les « voix », ce qui servira à une étude plus approfondie des expériences du patient et pourra être utilisé à des fins thérapeutiques et diagnostiques.

Un patient a été amené dans une clinique psychiatrique avec des hallucinations auditives, dans laquelle sa femme a reçu l'ordre de s'allonger sur le sol, de se tenir sur une jambe, de s'accrocher par les mains à un cadre de porte, etc. L'épouse qui accompagnait le patient effectuait périodiquement des « voix commandes » pendant deux jours. Le médecin de garde a découvert que « les ordres destinés à la femme sont transmis par radio » et que « les dents argentées du patient servent de récepteur ». Une circonstance fortuite - le médecin avait des dents en métal - l'a aidé à intervenir dans les « ordres » et à libérer l'épouse du patient de la nécessité de commettre des actes ridicules.

Les hallucinations impératives mentionnées dans l'exemple nécessitent d'établir une surveillance stricte du patient et de faire preuve d'une certaine prudence dans l'expression.

Un patient souffrant d'hallucinations auditives ne répond pas toujours aux voix. Il arrive que, s'étant retiré quelque part dans un endroit calme et isolé du bruit, il s'assoie ou se tienne debout dans une position tendue, écoutant attentivement quelque chose, ou se cache sous un lit ou un lit (avec des hallucinations auditives menaçantes). Un tel patient est identifié par une expression vive dans les yeux, un demi-sourire parcourant périodiquement le visage ou une expression de surprise, d'insatisfaction, etc.

Un patient présentant des illusions visuelles ou des hallucinations est beaucoup plus facile à identifier. Tout d'abord, l'expression du visage est frappante - tantôt joyeuse, tantôt effrayée, avec des « yeux mobiles » et des expressions faciales vives.

Caractérisé par des tours brusques de la tête et du corps, une agitation motrice générale constante ou périodique, des sentiments de peur, de surprise, etc. Ces patients se tournent constamment vers le personnel pour obtenir de l'aide :

ils les amènent à la fenêtre, à la recherche d'images hallucinatoires ils leur proposent de regarder avec eux sous les lits et derrière les portes, parfois ils désignent des « masses d'insectes », des petits animaux, ils leur demandent de les chasser, ils les secouent leurs vêtements. Parfois, le syndrome psychomoteur présente des caractéristiques activité professionnelle: le directeur du magasin « avec tous les salariés » décore la vitrine pour les fêtes ; le tailleur « fait des patrons », se tournant systématiquement vers son entourage, les prenant pour des ouvriers d'atelier.

L'examen de la cavité nasale chez un patient souffrant d'hallucinations olfactives peut conduire à la découverte de papier, de coton ou de tubes filtrants spéciaux qui « protègent » le patient des odeurs désagréables et irritantes. Ces patients reniflent constamment, examinent avec méfiance le sol et les murs de la pièce, tentent par tous les moyens de sortir à l'air frais, sans toujours signaler la véritable raison de leurs actes. Les hallucinations olfactives empêchent le patient de manger. Le refus de manger en présence d'illusions gustatives ou d'hallucinations est particulièrement caractéristique.

L'examen d'un patient présentant des hallucinations tactiles est également généralement efficace, car il y a une abondance « d'insectes courant autour du corps », « un mouvement de boules, des morceaux, des chenilles dans les vaisseaux », la présence de « cheveux et éclats dans la bouche ». , provoquant des démangeaisons et des brûlures de la peau « et sous la peau », obligent les patients à être constamment en mouvement et à présenter les plaintes correspondantes. De nombreux patients s'essuient la peau avec divers liquides ou en trempent leurs vêtements, s'ouvrent les veines et s'infligent d'autres blessures. Caractérisé par un grattage profond de la peau, de vastes zones d'hyperémie dues à des frottements fréquents.

Parfois comportement étrange d'une personne et des actions inexplicables à première vue sont associées à des troubles de la synthèse sensorielle, par exemple aux phénomènes de déréalisation (une personne effrayée « sauve d'un mur qui tombe »). Lorsqu’on leur pose la question de manière appropriée, les patients sont généralement disposés à décrire leurs expériences.

Cependant, pour de nombreux troubles de la perception, l’examen peut ne donner aucun résultat positif. Ensuite, vous devez interroger le patient sur les traumatismes crâniens, les maladies infectieuses et organiques du cerveau subies dans le passé et les intoxications (domestiques, industrielles). Lorsqu'on pose des questions sur les appels, les scintillements dans les yeux, les images tactiles et autres images hallucinatoires, les sensations et perceptions de son propre corps et de sa personnalité, il faut surveiller attentivement la façon dont l'interlocuteur répond aux questions (de manière inappropriée, avec des retards périodiques - en cas d'hallucinations auditives ; évite de répondre quelques questions - avec une tendance à dissimuler, etc.). Les histoires de « visions » que d'autres « pour une raison quelconque n'ont pas remarquées » sont indicatives. Compte tenu du niveau culturel de certains patients, on peut parfois poser des questions sur les « fantômes », etc.

S'il est nécessaire de différencier les troubles de la perception des pathologies d'autres sphères mentales, l'examen doit être réalisé de manière particulièrement détaillée et approfondie, avec la participation de tous. moyens possibles examens, y compris psychologiques expérimentaux.

Des informations sur les perturbations de l'acte de perception peuvent parfois être obtenues à partir de lettres ou d'autres produits écrits de patients. En présence de capacités artistiques les patients peuvent afficher leurs expériences sous forme de dessins et de diagrammes.

La nécessité de vérifier l'acte de perception chez une personne en bonne santé peut survenir, par exemple, lors d'un examen médical à des fins de sélection professionnelle. Dans ces cas, le degré d'écart d'un organe sensoriel particulier par rapport à la norme est déterminé. Pour la recherche, le discours chuchoté, des tables spéciales avec des rangées de lettres et de signes (Kryukova, Golovin, tables de couleurs de Rabkin, etc.), des esthésiomètres, etc. sont utilisés.

Dans les cliniques neurologiques et autres, lorsqu'il existe certaines perturbations dans l'acte de perception, des méthodes psychophysiologiques complexes sont utilisées qui permettent d'identifier même des déviations mineures de la vision, de l'audition, de l'odorat, divers types sensibilité (cryoscope, permètre, skioscope ; tests de Weber, Rinne, Schwabach, etc.).

En psychologie expérimentale, la perception est étudiée à l'aide de la tachistoscopie (actuellement aux mêmes fins, les appareils psychophysiologiques multifonctionnels « Mnemotest », « Ritmotest » et « Binatest »), divers tableaux et dessins sont utilisés. Par exemple, on utilise des tableaux avec des images d'objets ou de leurs silhouettes superposées les unes aux autres (tableaux de Poppelreiter) : le sujet doit reconnaître l'objet, dire combien d'objets il voit, comment ils sont positionnés ensemble, etc. Vous pouvez utiliser des dessins schématiques avec illusions visuelles, dessins comme « figure et fond », images mystérieuses, etc.

Dans tous les cas, lorsqu'on mène une étude des sensations, des perceptions et des idées, il faut toujours utiliser une approche intégrée, incluant à la fois la recherche psychologique expérimentale (y compris instrumentale) et et particulièrement- conversation avec le sujet, recueil de ses plaintes et de son anamnèse, questionnement détaillé sur ses ressentis, perceptions et idées.

Et des personnalités. En conséquence, les troubles de la conscience sont des perturbations dans la perception qu'a une personne des caractéristiques sociales de l'environnement et des siennes. caractéristiques personnelles. Selon l'interprétation de la conscience dans Psychologie clinique Il existe deux approches pour comprendre l'inconscient. Dans le cas de l'identification de la conscience et du psychisme, l'inconscient est un niveau d'éveil neurophysiologique insuffisant, ...

Engagé dans le diagnostic, la correction et la restauration de la relation d'équilibre entre l'individu et sa vie, sur la base de la connaissance des maladaptations émergentes. Types de diagnostics. Diagnostics négatifs et positifs : sens et objectifs. Tous les diagnostics utilisés en psychologie clinique sont divisés en positifs et négatifs. Le négatif est un type de recherche utilisé pour divers troubles...

INTRODUCTION

L’objectif principal de l’atelier est d’approfondir les connaissances des étudiants en psychologie en les impliquant dans la recherche en psychodiagnostic psychologique. Son objectif est l'auto-amélioration et l'auto-formation des futurs enseignants en tant que professionnels.

Cet atelier comprend des techniques qui permettent de caractériser caractéristiques individuelles fonctionnement activité mentale et les traits de personnalité fondamentaux des étudiants. L’atelier comprend les sections suivantes.

Les processus cognitifs.

Processus cognitifs supérieurs et processus de formation d’objectifs.

Processus émotionnels-volontaires.

Caractéristiques typologiques individuelles de la personnalité.

Chaque section est précédée d'une brève description des principales fonctions mentales ou traits de personnalité diagnostiqués.

Puisque l'atelier s'adresse à Objectifs d'apprentissage, d’une part, et sur l’orientation des étudiants dans la réalité psychologique, qui se manifeste dans activités pédagogiques, - en revanche, une attention particulière est portée à la clarté de la description de chaque technique ; réception de la recherche. technologies pour effectuer des recherches et interpréter les résultats obtenus. La description des méthodes est donnée strictement dans le même ordre :

but de la méthodologie et but de l’étude ;

matériel et équipement;

la procédure de recherche, qui comprend une description des conditions de sa conduite et des instructions ;

traitement des résultats;

analyse des résultats et leur interprétation à l'aide de tableaux et d'échelles d'évaluation des données obtenues, recommandations sur l'utilisation éventuelle des résultats à des fins d'auto-amélioration du sujet.

Le travail pédagogique des étudiants avec des méthodes consiste à étudier du matériel théorique sur le sujet de recherche. Cela pourrait être du matériel de cours, aides à l'enseignement, sources primaires. Il est conseillé que la familiarisation avec la procédure de recherche se termine lorsque l'enseignant-psychologue reçoit l'autorisation de mener l'étude. étude diagnostique. Après avoir été admis, l'étudiant peut commencer à mener une expérience ou un test et, après avoir traité les résultats, soumet un rapport sur les travaux accompagné de conclusions et de recommandations.

Puisque les techniques proposées par l'atelier ont une valeur psychodiagnostique, chaque étudiant doit se familiariser avec les exigences d'utilisation des techniques par des spécialistes concernés. Ce sont les exigences.

L’utilisateur spécialisé de la technique est responsable de :

Consultez au préalable des psychologues travaillant dans ce domaine pratique pour savoir quelles techniques spécifiques peuvent être applicables pour résoudre les tâches. Si des méthodes certifiées sont disponibles, l'utilisateur doit les utiliser.

Si les psychologues préviennent que l'utilisation correcte de la technique nécessite culture générale concernant le psychodiagnostic ou une formation particulière (pour maîtriser la technique), alors l'utilisateur doit soit choisir une autre technique, soit suivre une formation appropriée, soit impliquer un psychologue dans la réalisation du psychodiagnostic, soit refuser complètement le psychodiagnostic.

L'utilisateur qui a eu accès aux méthodes de psychodiagnostic assume automatiquement l'obligation de respecter toutes les exigences du secret professionnel.

L'utilisateur respecte toutes les normes éthiques lors de la conduite de l'examen par rapport au sujet et aux éventuels tiers : il n'a, comme le psychologue, pas le droit d'abuser de confiance et est tenu d'avertir le sujet de la manière dont les informations seront utilisées.

Les méthodes qui ne sont pas accompagnées d'instructions standard sans ambiguïté, des indicateurs nécessaires de fiabilité et de validité, et qui nécessitent l'utilisation parallèle de méthodes expertes hautement professionnelles, ne peuvent pas être utilisées par des spécialistes non psychologues.

Tout utilisateur de méthodes (tests) aide les psychologues à respecter les normes procédurales et éthiques et prend des mesures pour éviter une mauvaise utilisation des méthodes.

Les utilisateurs qui ne sont pas des psychologues professionnels ne peuvent exercer des activités de rationalisation et d'inventivité dans le domaine du psychodiagnostic qu'avec l'approbation de la commission de certification de la Société des Psychologues, qui certifie le niveau professionnel nécessaire tant des développements eux-mêmes que de leur auteur.

Compte tenu de ces exigences, il faut tenir compte du fait que l’objectif principal de l’atelier est pédagogique. Les futurs enseignants doivent apprendre à réfléchir aux qualités psychologiques d'une personne et à appliquer leurs connaissances afin d'améliorer l'individu. Il est important que le psychologue discute avec les étudiants qui préparent un rapport sur le travail effectué, les aide à élaborer des recommandations et ajuste le processus d'élaboration de leur pensée psychologique, a contrôlé leur respect des exigences des utilisateurs des méthodes et a contribué à résoudre les problèmes d'éthique psychologique qui se sont posés.

Un certain nombre de méthodes proposées dans l'atelier permettent d'observer la dynamique de certains phénomènes psychologiques de l'individu si les études sont répétées à certains intervalles.

SECTION I. PROCESSUS COGNITIFS

La fonction la plus importante de l'activité mentale est l'orientation. À un degré ou à un autre, elle est réalisée et assurée non seulement par tous les processus mentaux, mais aussi par les traits de personnalité. Cependant charge maximale dans ce cas, il s'agit de processus cognitifs : sensation, perception, mémoire et attention qui leur sont directement liés.

Les sensations et les perceptions sont élémentaires les processus cognitifs, mais cette caractéristique traditionnelle n'est valable que lorsqu'on les compare avec la pensée conceptuelle ou hypothético-théorique. Les sensations et les perceptions sont des régulateurs de l’activité vitale d’un individu en réponse à des stimuli qui agissent au moment présent, et la mémoire reproduit ce qui s’est passé dans une expérience passée. Les résultats et ces processus eux-mêmes peuvent devenir conscients chez une personne ou se dérouler inconsciemment, mais leur fonction inchangée reste l'orientation dans l'état du corps et la signalisation de la relation d'une personne avec le monde, basée sur sa réflexion.

THÈME 1. SENTIMENT

Les sensations fournissent des connaissances primaires sur le monde qui entoure une personne. Ils sont le reflet mental des propriétés des objets et des phénomènes de la réalité objective et découlent de leur impact direct sur les sens. Les sensations sont le résultat de la transformation de l'énergie spécifique d'un stimulus en énergie de processus nerveux.

Il est expérimentalement possible d'établir l'intensité minimale de tout stimulus dont l'action produit une sensation à peine perceptible. G.T. Fechner a appelé cette intensité minimale du stimulus le seuil absolu de sensibilité.

L'intensité d'une sensation est sa caractéristique quantitative, dépendant non seulement de la force du stimulus actuel, mais également de l'état fonctionnel des récepteurs. Et la qualité de la sensation la distingue des autres et varie au sein d'un type de sensation donné. Ainsi, les sensations auditives sont une sensation de hauteur d'un son, son volume, son timbre et les sensations visuelles sont divisées par la tonalité de couleur, sa saturation, etc.

Lors de la mesure de la sensibilité, il faut prendre en compte la possibilité d'adaptation, c'est-à-dire l'adaptation, la sensibilisation en tant que changement de sensibilité résultant de l'interaction des analyseurs et de la synesthésie, qui sont des sensations apparaissant sous l'influence de l'irritation d'un analyseur qui sont caractéristique d'un autre.

Les sensations se développent au cours de l'ontogenèse et peuvent s'améliorer sous l'influence d'exercices spéciaux. Ils sont exposés aux conditions de vie et de travail humaines.

La sensation en tant que processus mental élémentaire change lorsqu'elle entre dans une perception plus complexe. Lorsqu’une personne effectue diverses activités, il est extrêmement difficile de séparer la sensation de la perception. Mais afin d'établir la différence entre ces processus, l'atelier propose une tâche liée à l'étude des sensations tactiles et à l'adéquation de leur exécution à des tâches de réflexion de la réalité objective - pratique, activité, activité du sujet. Pour étudier les sensations adéquates aux organes sensoriels correspondants, des tâches ont été sélectionnées pour déterminer le seuil absolu des sensations visuelles, permettant au sujet de s'orienter dans l'état de travail de ses propres yeux, et pour mesurer le seuil absolu des sensations musculo-articulaires. .

Exercice 1 Etude du rôle des sensations dans l'activité cognitive humaine

But de l'étude:

établir la différence entre sensations et perception lors de la reconnaissance tactile d'objets.

Matériel et équipement :

un ensemble de petits objets pour la reconnaissance tactile (épingle, clé, coton, etc.), bandeau, chronomètre.

Procédure de recherche

L'étude des sensations tactiles comprend deux séries d'expériences et est réalisée avec un seul sujet.

La tâche de la première série :

établir les caractéristiques des sensations tactiles à partir de leurs descriptions verbales par le sujet, provoquées par les objets de l'ensemble lors de leur présentation alternée sur une paume stationnaire.

Au cours de la première série de l'étude, le sujet a les yeux bandés et reçoit les instructions suivantes.

Instructions au sujet de la première série :

"Tournez votre main paume vers le haut. Au cours de nos recherches, vous ressentirez des influences sur votre paume. Sans faire de mouvements palpatoires avec votre main, racontez verbalement les sensations que vous ressentirez. Dites tout ce que vous ressentez à voix haute."

L'expérimentateur présente séquentiellement des objets pour une reconnaissance tactile par les sujets. Le temps de présentation pour chacun d'eux est de 10 secondes. Après quoi l’objet est retiré de la main et le rapport verbal du sujet de test est enregistré dans le protocole.

Problème de la deuxième série :

établir les caractéristiques des sensations tactiles à partir des descriptions verbales du sujet, lorsque les objets sont placés un à un sur sa paume et qu'il est autorisé à les palper avec la même main,

La deuxième série d'études est réalisée deux à quatre minutes après la première. Dans la deuxième série, tout comme dans la première, le sujet a les yeux bandés et reçoit des instructions avant de présenter les éléments de l'ensemble.

Instructions au sujet de la deuxième série :

"Tournez votre main paume vers le haut. Au cours de notre étude, vous ressentirez certaines influences. Vous êtes autorisé à faire des mouvements palpatoires avec votre main. Racontez verbalement les sensations que vous ressentirez lors de ces influences et mouvements de la paume de votre main. .»

Dans la deuxième série, l’expérimentateur présente séquentiellement les mêmes objets de l’ensemble, en maintenant la durée de reconnaissance tactile de 10 secondes et en enregistrant le rapport verbal du sujet dans le protocole.

Le protocole de recherche de deux séries d'expériences peut être présenté sur un formulaire commun.

Au terme de deux séries d'études, le sujet rend compte de la façon dont il s'est orienté dans les influences exercées sur la paume de sa main, quand il était plus facile de reconnaître les objets et quand c'était plus difficile.

Sujet : Expérimentateur :

Date Heure

Rapport verbal

dans le premier épisode

dans le deuxième épisode

Note

Broche Vatka

Le but du traitement des résultats est d'établir les propriétés des objets qui ont été correctement reconnus. Le nombre de sensations nommées dans la première et la deuxième série sera considéré comme un indicateur de reconnaissance de « P1 » et « P2 ».

Lors de l'analyse des résultats, vous devez comparer les valeurs des indicateurs de reconnaissance tactile des première et deuxième séries et faire attention au fait que la reconnaissance des influences provenant des objets est qualitativement différente. En règle générale, dans la première série, les sujets rendent compte des propriétés individuelles d'un objet, puis tentent de l'établir en lui donnant un nom. Dans la deuxième série, où la perception tactile est présente par palpation, les sujets identifient généralement d'abord l'objet, le nomment (par exemple : « épingle »), puis donnent un rapport verbal sur ses propriétés.

Les sensations tactiles sont les plus importantes dans l'orientation par contact et permettent à une personne de survivre et d'apprendre même en l'absence d'audition et de vision. Ils élargissent les capacités cognitives d'un individu habitué à se fier à sa vision et, par conséquent, l'expérience avec les yeux fermés ou les yeux bandés peut être utilisée comme moyen de relaxation après une longue période de lecture de livres ou de visionnage de films. L'utilisation consciente de ce remède aidera à détourner l'attention en cas de tension état émotionnel en cas d'examen à venir, d'attente d'une évaluation, etc.

Tâche 2 Etude des sensations visuelles

But de l'étude:

déterminer la valeur du seuil inférieur absolu de sensation visuelle et évaluer l'acuité visuelle.

Matériel et équipement :

un ruban à mesurer et 5 affiches standard représentant des anneaux Landoldt (diamètre de l'anneau 7,5 mm, épaisseur du trait 1,5 mm, espacement des anneaux 1,5 mm ; il est important que les espaces entre les anneaux sur les affiches soient orientés dans des directions différentes).

Procédure de recherche

Le groupe de recherche est composé de l'expérimentateur du sujet et du protocoleur. La pièce où se déroule la recherche doit être bien éclairée et mesurer au moins 6,5 m de long.

Au cours de l'étude, le sujet, situé à une distance de 6 m dos à l'affiche, sur ordre de l'expérimentateur, se retourne et s'en approche jusqu'à apercevoir une brèche dans l'anneau. L'expérimentateur et le protocole, à l'aide d'un ruban à mesurer, déterminent la distance entre l'affiche et la position du sujet, à partir de laquelle il établit correctement l'emplacement de la rupture de l'anneau, et le résultat est enregistré dans le protocole, c'est-à-dire la longueur en centimètres. Le test est ensuite répété à l'aide d'une autre affiche, puis d'une troisième.

Instructions au sujet.

"Derrière votre dos, à une distance de 6 m, il y a une affiche avec l'image d'un anneau avec une brèche. A mon signal, tournez-vous vers elle et déterminez l'emplacement de la brèche en vous approchant progressivement. Dès que vous voyez le écart, arrête.

Le protocole d'étude doit enregistrer le bien-être du sujet, ainsi que les résultats de trois tentatives. Si le résultat varie de plus d'un mètre, une autre mesure doit être effectuée.

Traitement et analyse des résultats

L'indicateur du seuil absolu inférieur de sensation visuelle est le résultat moyen de trois séries

.png)

Р1, Р2, РЗ - les distances à partir desquelles le sujet a déterminé les ruptures de l'anneau des expériences correspondantes.

Plus la distance à laquelle le sujet voyait la direction de l'espace est grande, plus son seuil absolu de discrimination visuelle est bas, et donc meilleur, plus la sensibilité visuelle est élevée.

L'acuité visuelle est évaluée à l'aide d'un tableau.

Si l'écart est détecté par le sujet à une distance de 5 m, alors l'angle de discrimination est de 1° et la vision se situe dans la plage des valeurs moyennes.

Évaluation de l'acuité visuelle en points

Indicateur du seuil de discrimination visuelle (en cm)

200 ou moins

Des scores d'acuité visuelle de 1, 2, 3 points témoignent d'une déficience visuelle. Dans ce cas, en plus de contacter un ophtalmologiste, il est important que le sujet analyse son état de santé et fasse attention aux horaires de travail et de repos, à l'alternance du travail physique et mental.

Tâche 3

Etude des sensations musculo-articulaires

But de l'étude:

déterminer l'ampleur et estimer le seuil inférieur pour distinguer les sensations de masse musculo-articulaires.

Matériel et équipement :

poids avec poids en grammes. Des morceaux de papier mesurant 5 x 5 cm et un bandeau sur les yeux.

Procédure de recherche

L'étude est réalisée en groupe de trois personnes : un expérimentateur, un sujet et un protocoliste. Plusieurs groupes peuvent mener leurs recherches simultanément dans la salle du laboratoire, à condition que chacun se trouve à au moins 2,5 m l'un de l'autre.

Le sujet a les yeux bandés et on lui demande d'étirer ses bras vers l'avant sans les forcer, paumes vers le haut. Il y a des morceaux de papier sur la paume, sur lesquels l'expérimentateur place ensuite des poids de 4 et 5 g. La tâche du sujet est de déterminer dans quelle main le poids est le plus lourd. Ensuite, des poids de 1, 2 et 3 grammes sont ajoutés successivement jusqu'à ce que le sujet puisse détecter la différence de poids. Cette expérience est répétée au moins trois fois. Si les mains du sujet sont fatiguées, il doit alors se reposer pendant 1,5 à 3 minutes après l'expérience correspondante. Dans chaque expérience, les mains sur lesquelles sont appliqués les 4 et 5 g initiaux sont changées.

Instructions au sujet : "Des poids seront placés sur vos paumes. Les yeux bandés, déterminez dans laquelle de vos mains tendues la charge est la plus lourde."

Traitement et analyse des résultats

L'indicateur de sensibilité cutanée-articulaire en discrimination de masse est le résultat moyen de plusieurs expériences. Pour obtenir l'indicateur, d'abord, pour chaque expérience, la différence de poids des mains droite et gauche, déterminée par le sujet, est déterminée. Ensuite, le seuil de sensibilité discriminante est calculé à l'aide de la formule :

.png)

La sensibilité à la distinction du poids à l'aide de cette technique est évaluée à l'aide du tableau :

Plus le score est élevé, meilleure est la sensibilité peau-articulaire du sujet.

L’entraînement en sensibilité au poids développe l’habitude d’être conscient de ses propres sensations, ce qui conduit à de meilleurs résultats au fil du temps.

Évaluation de la sensibilité discriminante au poids

Score en points

Valeur perceptible (en g) Pc

8.0 ou plus

THÈME 2. PERCEPTION

La perception, comme la sensation, est un processus cognitif. La perception s'entend comme le reflet mental des objets et des phénomènes dans leur intégrité, dans la totalité de leurs propriétés. La perception est possible grâce aux sensations, mais elle représente une étape qualitativement nouvelle de la cognition, qui ne peut être réduite à la somme de sensations individuelles.

Dans les images de perception, de nombreuses propriétés des objets sont enregistrées : leur localisation dans l'espace, leur distance, la direction du mouvement, la durée de l'influence du stimulus externe sur le sujet de la perception. La perception est caractérisée par la modalité et l'intensité, grâce auxquelles la différenciation des stimuli externes devient qualitative. Il possède des propriétés qui le distinguent considérablement des sensations : objectivité, intégrité, constance, structure et même généralité. Lorsque la perception est incluse dans le processus de résolution de problèmes et devient une composante de la pensée ou de la conscience dans son ensemble, elle subit alors une influence régulatrice et organisatrice de leur part. En raison de ces influences, la perception développe des propriétés telles que la sélectivité, la signification, la détermination, la catégorisation, la réflexivité, etc.

Pour étudier les propriétés multi-niveaux de la perception, cette thématique propose des méthodes de recherche : l'observation, la perception temporelle et la nature de l'influence du contrôle cognitif sur la perception visuelle.

Tâche 4 Étude de l'observation

But de l'étude:

établir le niveau de développement de l'observation.

Matériel et équipement :

deux images, simples dans l'intrigue et dans le nombre de détails, identiques en presque tout. à l'exception des dix différences subtiles pré-fournies. Ces différences consistent en l'absence ou la localisation différente d'une quelconque pièce sur l'une d'entre elles. des photos comparées à une autre ; En plus des images, vous avez besoin de papier pour écrire, d'un stylo et d'un chronomètre.

Procédure de recherche

Un sujet ou un groupe peut participer à une étude d'observation, à condition que les images soient de taille suffisante pour la perception visuelle et puissent être accrochées à un tableau ou au mur.

Les deux images sont présentées simultanément aux sujets pendant 60 s, soit 1 min.

Instructions au sujet.

" Deux images vous seront présentées. Regardez-les attentivement et trouvez quelle est leur différence. Le temps de perception des images est limité à une minute. Après le signal " Stop ! ", les images seront supprimées et vous écrirez notez sur papier les différences que vous avez remarquées sur les photos. Si tout est clair, alors commençons !"

Après avoir exposé les images et enregistré les différences trouvées, le sujet est invité à faire un rapport. À partir de l'auto-évaluation, vous devez savoir si les détails des images étaient clairement visibles, si le sujet était satisfait des résultats de son observation.

Traitement et analyse des résultats

Le traitement des résultats a pour but d'obtenir un coefficient d'observation. Pour ce faire, l'expérimentateur compte le nombre de différences correctement marquées et de ce nombre soustrait le nombre de différences mal indiquées, c'est-à-dire inexistantes. La différence obtenue est divisée par le nombre de différences réelles, soit par 10.

L'analyse des résultats est réalisée en comparant le coefficient d'observation obtenu avec le maximum possible, c'est-à-dire avec l'unité. Plus le coefficient est proche de 1,0, plus le niveau d'observation du sujet est élevé. Un coefficient compris entre 0,5 et 0,9 indique un niveau d'observation moyen. S’il est inférieur à 0,5, alors la capacité d’observation du sujet est faible ou faible.

L'observation peut être développée, pour cela il faut la former. Vous pouvez développer un programme de développement en sélectionnant des exercices spéciaux pour améliorer les compétences d'observation. Le point principal de ces exercices devrait être de résoudre le problème de trouver autant de signes d'objets et de phénomènes que possible après leur perception à court terme.

Tâche 5 Recherche sur la perception du temps

But de l'étude:

déterminer le degré d'exactitude de la perception de courtes périodes de temps.

Équipement:

chronomètre et tableau du protocole d'étude.

Procédure de recherche

L'étude de la perception du temps est réalisée en binôme composé d'un sujet et d'un expérimentateur. Il se compose de dix expériences. Dans chaque expérience, le sujet est invité à déterminer une période de temps donnée, sans compter ni regarder l'horloge. L'expérimentateur détermine l'exactitude de l'estimation de l'intervalle de temps à l'aide d'un chronomètre. Les intervalles de temps peuvent être définis comme suit : 30 s, 1 min, 120 s, etc.

Instructions au sujet :

"Il vous sera demandé, sans utiliser de montre ni compter pour vous-même, en levant la main ou en donnant le signal "Stop!", de déterminer la fin d'un intervalle de temps donné. A chaque fois, il vous sera indiqué combien de temps dure l'intervalle. ensemble, et l'expérimentateur marquera son début en frappant un crayon sur la table".

Dans le tableau du protocole, l'expérimentateur enregistre l'intervalle de temps spécifié pour la détermination et le temps réel mis par le sujet pour l'intervalle spécifié.

L'intervalle de temps proposé pour l'évaluation est noté dans la colonne « C » du tableau en secondes ; temps réel, également en secondes, dans la colonne « A ».

Tableau-protocole pour étudier la perception des courtes périodes de temps :

Intervalle d'exploitation du temps "C"

Heure réelle "A"

Traitement des résultats

La précision de l'estimation du temps est déterminée pour chaque expérience séparément à l'aide de la formule :

.png)

Coefficient de précision de l'estimation du temps ;

L'intervalle de temps réel qui s'est écoulé depuis que le sujet a commencé à évaluer une période de temps donnée ;

L'intervalle de temps proposé pour l'évaluation.

Analyse des résultats

Lors de l’analyse des résultats de l’étude, il est important de déterminer dans quel rapport par rapport à 100 %, plus ou moins, se trouvent les coefficients de précision de l’estimation du temps du sujet de test. Si pour toutes les expériences le sujet a un coefficient supérieur à 100 %, alors il sous-estime les intervalles de temps. Si ses coefficients sont inférieurs à 100 %, alors il surestime les intervalles de temps. Plus les coefficients sont proches de 100 % (par exemple 80 % - 110 %), plus la précision de l'estimation de courtes périodes de temps est élevée.

Les gens diffèrent dans leur typologie d’évaluation des intervalles de temps. Certains sujets les exagèrent, tandis que d’autres les sous-estiment. Dans certains cas, cette typologie s'étend à des intervalles de temps longs. Cependant, certains sujets intervalles courts le temps (jusqu'à une minute) est surestimé, et les intervalles supérieurs à une minute, au contraire, sont sous-estimés.

Pour établir les raisons de la sous-estimation ou de la surestimation des intervalles de temps, nous recommandons de répéter les expériences en les compliquant avec des instructions avec des instructions supplémentaires. Par exemple, déterminez un intervalle de temps donné en listant les lettres de l'alphabet. L’introduction d’un autre objectif d’activité par des instructions modifie l’évaluation des intervalles de temps par le sujet. Dans ce cas, le temps devient, en règle générale, moins perceptible pour le sujet, c'est-à-dire qu'en faisant autre chose, il le sous-estime. Connaissant les particularités de perception et d'évaluation des intervalles de temps, il est possible de développer un système de techniques qui seront utiles dans les moments d'attente forcée : attente de véhicules, d'événements, de réunions, etc. Le stress mental soulagé est l’un des moments d’auto-éducation et d’apprentissage de l’autorégulation.

Tâche 6 Recherche sur le contrôle cognitif dans la perception

But de l'étude:

déterminer les propriétés du contrôle cognitif dans son influence sur le processus de perception visuelle.

Matériel et équipement :

trois tableaux, chacun de la taille d’une feuille de papier standard. Sur le premier tableau sont clairement écrits des mots indiquant les noms des quatre couleurs primaires : rouge, bleu, vert, jaune. Sur le deuxième tableau, sont dessinées des étoiles multicolores des mêmes couleurs primaires. Sur le troisième, les noms des couleurs sont écrits, mais l'encre avec laquelle ces noms sont écrits ne correspond pas au nom de la couleur. Le mot « rouge » est écrit à l’encre jaune, le mot « bleu » en vert, etc. L'équipement comprend un chronomètre.

Procédure de recherche

L'étude comprend trois expériences, avant chacune desquelles le sujet reçoit des instructions appropriées.

Expérience n°1

Avant le début de l'expérience, le sujet reçoit ce

instructions:

"Lisez le plus rapidement possible les mots sur la table qui vous sera présentée. Le temps de lecture des mots est contrôlé par un chronomètre. Si tout est clair et qu'il n'y a pas de questions, préparez-vous à lire les mots. Commençons !" »

Après la commande « Démarrer ! » l'expérimentateur présente le premier tableau et enregistre l'heure à laquelle le sujet lit les mots.

Expérience n°2

La deuxième expérience est réalisée immédiatement après la fin de la première.

Instructions au sujet pour la deuxième expérience :

"Un tableau avec des photos d'étoiles vous sera présenté. Nommez la couleur de ces étoiles le plus rapidement possible. Préparez-vous. Commençons !"

L'expérimentateur enregistre le temps de réponse du sujet de la même manière que lors de la première expérience.

Expérience n°3

La troisième expérience est réalisée immédiatement après la deuxième expérience.

Instructions au sujet pour la troisième expérience.

"On vous présentera un tableau sur lequel sont écrits des mots-titres. Le plus rapidement possible, nommez la couleur de l'encre avec laquelle ces mots sont écrits. Si tout est clair, préparez-vous. Commençons !"

En suivant les instructions, le sujet voit le troisième tableau et le temps pendant lequel il parvient à nommer la couleur de l'encre avec laquelle ces mots sont écrits est enregistré.

Traitement des résultats

Les résultats de cette étude sont les indicateurs du temps pendant lequel le sujet a accompli les tâches de chaque expérience : T1, T2 et T3.

Pour déterminer l'influence du contrôle cognitif sur la perception visuelle, vous devez calculer la valeur de l'indice d'interférence à l'aide de la formule :

où T3 et T2 sont des indicateurs du temps nécessaire pour accomplir les tâches des expériences correspondantes.

Analyse des résultats

Le contrôle cognitif lors de la perception visuelle est une condition pour effectuer des tâches d'observation. Son fonctionnement rend la perception arbitraire et rapproche les processus perceptuels des processus mentaux.

Contrôle cognitif, mis à jour en cette étude, est nécessaire pour surmonter l'interférence de la perception visuelle de la première expérience dans laquelle le sujet lisait des mots et de la deuxième expérience dans laquelle il nommait la couleur des étoiles. Plus la différence entre le moment où le sujet effectue les troisième et deuxième expériences (P) est grande, plus l'interférence est importante. Par conséquent, l’étroitesse et la rigidité du contrôle cognitif lors de la perception sont d’autant plus prononcées. Au contraire, plus l’indicateur « P » est proche de zéro, plus l’influence du contrôle cognitif est flexible.

La valeur de l'indicateur de contrôle cognitif dépend du moment où les expériences ont été réalisées. Si le sujet n'était pas prêt au commandement « Start ! » effectuez la tâche de la deuxième expérience conformément aux instructions, l'indicateur « P » peut alors être proche de zéro, dans le cas d'une telle préparation dans la troisième expérience. Enfin, si P s'avère avoir un signe moins, c'est-à-dire que le temps de la troisième série (T3) est inférieur au temps de réalisation de la deuxième expérience (T2), cela signifie que le sujet n'a pas respecté les instructions de l'expérimentateur. nommer la couleur des étoiles « le plus rapidement possible ». Dans ce cas, l'étude doit être répétée.

Un moyen supplémentaire d'établir la raison de la « déviation » de l'indicateur dans le sens négatif peut être de comparer le temps pendant lequel le sujet a terminé la première et la deuxième expériences.

L'indicateur d'interférence, c'est-à-dire d'influence, reflète l'indépendance de la fonction de la parole et de la perception visuelle. Si une rigidité est détectée, il est nécessaire d'examiner les propriétés de la pensée et de développer un ensemble d'exercices de développement qui permettront de modifier le style cognitif de l'individu.

THÈME 3. MÉMOIRE

La mémoire humaine est un sous-système très important dans la structure holistique de la psyché humaine. La mémorisation peut être représentée par différentes formes de réflexion mentale : figurative, émotionnelle, verbale-logique. Dans chacune de ces formes, la mémoire a ses propres niveaux. Le niveau initial est la mémoire à court terme, caractérisée par la mémorisation et la reproduction immédiates de l'information, mais en même temps son bref stockage. Le niveau suivant est celui de la mémoire opératoire, grâce à laquelle les processus de mémorisation, de stockage et de reproduction ne sont actifs qu’après avoir atteint les objectifs particuliers de l’activité du sujet. Enfin, la mémoire à long terme garantit la rétention à long terme de ce dont on se souvient.

La mémoire est nécessaire à la régulation mentale. La mémorisation peut être à la fois volontaire et involontaire. La mémorisation volontaire apparaît en raison d'objectifs mnémoniques, c'est-à-dire d'objectifs conscients de se souvenir de quelque chose. La mémorisation involontaire se produit par empreinte directe du matériau, sans but de mémorisation. L'utilisation de moyens spéciaux rend la mémoire indirecte.

Méthode n°1 « Objets superposés »

Cible:

L'enfant est invité à reconnaître toutes les images superposées les unes aux autres et à donner un nom à chacun des objets.

Instructions: Maintenant, nous allons jouer avec vous. Aimez-vous jouer à cache-cache? J'ai des photos intéressantes qui ont également décidé de jouer à cache-cache avec vous. Trouvons-les avec vous.

Indicateurs analysés :

1. Disponibilité de l'achèvement des tâches

2. La présence d’une perception fragmentée

3. Possibilité de sélectionner une figure complète

4. Présence de paragnose

5.Stratégie de sélection d'images

Méthode n°2 « reconnaissance des images barrées »

Cible:étude des caractéristiques de la perception visuelle chez les enfants d'âge préscolaire.

Il est demandé à l'enfant de reconnaître l'objet barré sur la feuille et de lui donner un nom. Il est conseillé de ne pas montrer par quel objet commencer, car cela permet de découvrir des stratégies de perception.

Instructions : Regardez ces images. Quels objets y voyez-vous ?

Indicateurs analysés :

1. Possibilité de reconnaissance d'images barrées

2. La capacité de mettre en valeur adéquatement la silhouette (stabilité

image visuelle d'un objet)

3. Stratégie de direction de l'image (de droite à gauche, de gauche à droite, chaotique ou séquentielle)

Méthode n°3

Objectif : étude de la perception auditive.

Équipement: Plusieurs instruments de musique.

a) On demande à l'enfant de déterminer quel jouet a sonné : regarde et

écoutez le son de deux instruments différents. Alors bébé

se détourne, le chercheur provoque le bruit d'un jouet.

En se retournant, l'enfant montre quel jouet a sonné, ou si, peut-être,

l'appelle.

b) L'enfant doit déterminer à l'oreille la direction du jouet sonore.

Le chercheur derrière l'enfant provoque le bruit d'un jouet au-dessus,

en bas, à droite, à gauche.

L’enfant montre la direction du jouet sonore.

Annexe n° 3 à travail de laboratoire №1

Méthodes d'étude de la mémoire.

Technique « Se souvenir d'un couple ».

Etude de la mémoire logique et mécanique par la méthode de mémorisation de deux rangées de mots.

Matériel requis : deux rangées de mots. Dans la première rangée, il y a des connexions sémantiques entre les mots ; dans la deuxième rangée, elles sont absentes.

Première rangée

poupée - jouer

œuf de poule

ciseaux - couper

cheval - traîneau

livre - professeur

papillon - voler

brosser les dents

tambour - pionnier

neige - poisson d'hiver - feu

vache - bu du lait - œufs brouillés

Avancement de la tâche. L'expérimentateur lit au(x) sujet(s) 10 paires de mots de la série étudiée (l'intervalle entre les paires est de 5 secondes). Après une pause de 10 secondes, les mots de gauche de la rangée sont lus (avec un intervalle de 10 secondes) et le sujet écrit les mots mémorisés de la moitié droite de la rangée.

Traitement des données de travail. Les résultats de l'expérience sont consignés dans le tableau :

Méthodologie « Mémorisation de deux groupes de mots. »

Exercice: l'enfant est invité à mémoriser une série de mots puis à les répéter.

Instructions: répétez après moi : ... L'enfant répète. Répétez encore les mots...

Ensuite, le chercheur demande quels mots se trouvaient dans le premier groupe, puis dans

deuxième. Si l'enfant ne peut pas trier les mots en groupes, demandez-lui

quel genre de mots y avait-il ?

Si la tâche n'est pas terminée correctement, elle sera jouée jusqu'à 4 fois.

Après cela, l'interférence est effectuée pendant 3 à 5 minutes. Une fois terminé

tâche gênante, l'enfant est invité à répéter les mots qui ont été

donnés dans les premier et deuxième groupes, sans leur présentation.

Maison, forêt, chat - nuit, aiguille, tarte

Baleine, épée, cercle - glace, drapeau, cahier

Robinet, pilier, cheval - paresse, pin, eau

Colle, poutre, cube - trône, manteau de fourrure, vase

Interprétation: la norme est considérée comme directe, à part entière

lecture pour la troisième fois. Force de la mémoire auditive-verbale à

la reproduction tardive des mots est considérée comme normale si 2

erreurs (par exemple, 2 mots ont été oubliés ou 1 à 2 remplacements ont été effectués pour des mots

similaire dans le son ou le sens, la disposition des mots est mélangée

groupes).

Technique des « 10 mots »

Instructions: " Maintenant, je vais vous lire une série de mots et vous essaierez de vous en souvenir. Préparez-vous, écoutez attentivement :

table, savon, homme, fourchette, livre, manteau, hache, chaise, carnet, lait

Un certain nombre de mots sont lus plusieurs fois pour que les enfants se souviennent... Coefficient memoire à long terme est calculé à l'aide de la formule suivante :

C = V/A X 100 %

A est le nombre total de mots,

B - nombre de mots mémorisés,

C - coefficient de mémoire à long terme.

Les résultats sont interprétés comme suit :

75-100% - haut niveau;

50-75% - niveau moyen;

30-50 % - niveau bas ;

en dessous de 30 %, c'est un niveau très bas.

Cette technique a été réalisée auprès d'un enfant de 5 ans. En maternelle à partir de 3 ans. Diagnostic : retard développement mental, OHP niveau 3.

R. Résultats d'examen je

| tableau | savon | Humain | fourchette | livre | manteau | hache | chaise | carnet de notes | lait | |

| + | + | + | + | |||||||

| + | + | + | + | + | ||||||

| + | + | + | + | + | + | |||||

| + | + | + | + | + | + |

Conclusion : l'enfant a montré un niveau moyen de développement de la mémoire. Cela indique l’efficacité travail correctionnel passé avec lui.

Techniques de mémoire.

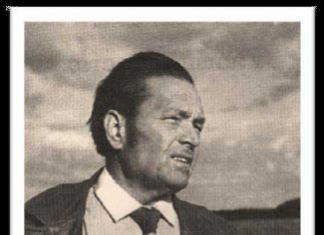

La psychophysique est le premier domaine expérimental de la psychologie né dans la première moitié du XIXe siècle. et avait les sensations comme sujet d'étude. Le fondateur de la psychophysique est le scientifique allemand Gustav Theodor Fechner (1801 - 1887). Fechner a entrepris d'étudier le lien entre les mondes mental et physique, ce qui a donné naissance au nom même de « psycho » + « physique ». Depuis les travaux de Fechner, cette connexion a été étudiée en mesurant les sensations humaines et en déterminant relations quantitatives entre les ampleurs des stimuli physiques et les sensations résultant de l'influence de ces stimuli.La question de la correspondance entre le monde physique et le monde mental est posée depuis longtemps dans la science. Rappelons seulement qu'elle n'est connue de la philosophie qu'au XVIIe siècle. René Descartes a formulé ce qu'on appelle problème psychophysique liens entre le monde mental et le monde matériel. Descartes a identifié deux substances : la matière (une substance étendue et non pensante) et l'âme (une substance pensante mais non étendue). À cet égard, la question s'est posée de savoir comment les deux substances sont liées l'une à l'autre. Quelle est la place du psychique dans le monde physique et vice versa ? De nombreuses tentatives ont été faites pour résoudre le problème psychophysique - tant en philosophie qu'en psychologie. L’une des solutions les plus citées au problème psychophysique en philosophie appartient à B. Spinoza, mais dans le contexte de la psychologie cognitive, les recherches scientifiques de Fechner ont acquis une importance particulière. L’une des réalisations des travaux de Fechner est la position selon laquelle le mental peut non seulement être étudié, mais aussi mesuré par des critères stricts. méthodes expérimentales. Et actuellement, les méthodes de Fechner, développées dans le cadre de la psychophysique, sont utilisées dans diverses branches de la psychologie.

Les vues scientifiques de Fechner étaient proches du panpsychisme et, basées sur la philosophie du philosophe allemand Friedrich Schelling (1775-1854), dans l'une de ses œuvres importantes Zend-Avesta, ou bien, Uber die Dinge des Himmels et des Jenseits (« Zend-Avesta, ou sur les choses du ciel et de l'au-delà") Fechner a mis en avant le principe de la spiritualité universelle de l'univers. Fechner croyait que tout dans la nature est animé (« beseelt") et, rejetant le dualisme cartésien de l'âme et du corps, a développé un double point de vue moniste sur la nature de la relation entre le physique et le mental. Le double monisme de Fechner était que, essayant de résoudre le problème psychophysique, il voulait créer une science universelle de l'unité du mental et du physique, c'est pourquoi le terme lui-même apparaît "psychophysique" 1.

Le principe de la nature animée de l'Univers constitue la base de tout recherche scientifique Fechner et est devenu le cœur de toutes ses idées. Parmi ces idées se trouve la position sur la correspondance du physique et du mental. Dans l'une de ses célèbres métaphores, Fechner compare l'Univers à une courbe qui, d'un point de vue, peut être considérée comme convexe et de l'autre comme concave, sans perdre son intégrité. Sur la base de cette métaphore, Fechner voit le but de la psychophysique comme démontrer empiriquement l'unité de l'âme et du corps, en établissant la relation entre une augmentation de l'énergie de l'extérieur et un changement correspondant dans l'intensité du psychique. Fechner a écrit : « La tâche elle-même n'était pas de trouver une unité de mesure du spirituel, mais plutôt de trouver la relation fonctionnelle entre le physique et le mental... » Par conséquent, Fechner croyait qu'en établissant des lois mathématiques strictes pour l'interaction des physique et mental, il prouve le postulat de l'unité du monde.

Fechner a divisé l'ensemble du processus d'interaction entre la psyché et le monde matériel en quatre étapes : l'irritation (processus physique), l'excitation (processus physique). processus logique), sensation (processus mental), jugement (processus logique) (Fig. 3.1).

Riz. 3.1.

Dans le même temps, Fechner n'a pas eu l'occasion de quantifier le processus physiologique d'excitation, il a donc essayé d'établir une relation directe entre le processus physique d'irritation et le processus mental de sensation. Cette simplification du processus de réflexion sensorielle a ensuite suscité de nombreuses critiques de la part des physiologistes, qui ont soutenu que la dépendance établie par Fechner n'est pas psychophysique, mais purement physiologique, arguant que cette dépendance n'exprime pas la relation entre sensation et irritation, mais le lien entre irritation et excitation nerveuse.

La question du passage de l’excitation à la sensation a été abordée dans les travaux des contemporains de Fechner, qui ont eu la plus grande influence sur sciences XIX V. et la psychophysique en particulier a été influencée par la théorie du physiologiste allemand Johannes Peter Müller(1801 - 1858) et notamment sa loi énergie spécifique des organes des sens. Müller a découvert que quels que soient les stimuli utilisés pour influencer le nerf, la sensation sera toujours la même. Par conséquent, la loi de Müller sur l’énergie spécifique des organes des sens peut être formulée comme suit : la sensation dépend du nerf qui a été excité, et non du stimulus spécifique qui a provoqué cette excitation. Cette loi a établi dans la science de l'époque la position selon laquelle les sensations dépendent du substrat matériel, c'est-à-dire cerveau Müller ignorait la dépendance des sensations aux propriétés objectives du stimulus.