4.1. La première vague d'émigration russe

L'exagération des tâches de la lutte pour un avenir radieux, pour un homme nouveau a conduit à la destruction des phénomènes culturels les plus précieux et à la répression contre les représentants de la vieille intelligentsia. Le résultat de cette politique fut l’émigration massive de représentants de la culture russe.

L'histoire de l'émigration russe en tant que phénomène de masse a commencé en 1920, lorsque, à la suite de la révolution et guerre civile environ 2 millions de personnes ont été expulsées de leur pays. Le destin a dispersé les réfugiés russes partout dans le monde. Des écrivains, scientifiques, acteurs, artistes, musiciens célèbres, dont les noms sont devenus à juste titre la propriété de la culture mondiale, se sont retrouvés hors de Russie. Pour diverses raisons et à différents moments, A. Averchenko, K. Balmont, I. Bunin, Z. Gippius, D. Merezhkovsky, A. Kuprin, Igor Severyanin, Sasha Cherny, M. Tsvetaeva, A. Tolstoï, P. Milyukov ont quitté leur patrie , P. Struve, N. Berdiaev, N. Lossky, P. Sorokin, A. Benois, K. Korovin, S. Rachmaninov, F. Chaliapine et bien d'autres personnalités marquantes de la culture russe.

La principale raison de l'émergence de l'émigration russe en 1917-1925 fut le rejet de la révolution d'Octobre 1917, la peur de ses représailles sanglantes contre le « vieux » monde, la mort du mouvement blanc, la guerre civile, dans l'incendie de dont 9 millions de personnes ont été tuées.

À la suite de la terreur bolchevique, de puissants flux d'émigrants ont émergé, l'un dirigé vers l'Europe (principalement Paris, Berlin) et l'autre vers l'Est (vers la Mandchourie et la Chine).

En même temps, il convient de préciser : il y avait des raisons différentes, ce qui pousse les écrivains à émigrer. Non seulement la peur de la révolution, mais aussi le hasard, la coïncidence, par exemple pour Sévérianine, Kuprin ou Teffi.

Notons tout de suite le niveau d'éducation élevé des émigrés de la « première » vague : 3/4 avec du secondaire (pré-révolutionnaire !), un nombre très important de personnes ayant fait des études supérieures...

Par décret soviétique de 1921, tous les émigrants furent privés de leur citoyenneté et devinrent « sans racines ». L'émigration a considérablement accru le potentiel intellectuel Europe de l'Ouest, a contribué à la formation d'une communauté culturelle originale, à l'épanouissement de la littérature, du journalisme et de la science. Des organisations scientifiques russes ont été créées.

Depuis 1921, des colloques scientifiques sont régulièrement organisés et de nombreux ouvrages scientifiques sont publiés.

La véritable « patrie » de la diaspora, qui unissait tous les émigrés, était la littérature russe. Selon des estimations prudentes, la « première vague » a amené sur les rives ouest et est environ 2 millions de nos compatriotes, dont les activités vitales se déroulaient dans le domaine de la littérature ou y étaient étroitement liées. Comparons : l'Union des écrivains de l'URSS, organisée en 1934, comptait environ 600 écrivains.

La littérature est restée le principal porteur du principe national russe, fondement solide de la vie de nos anciens compatriotes. Un intellectuel russe en exil, un chauffeur de taxi à Paris ou un ouvrier de l'usine Renault s'en sont rendu compte, non sans raison : Pouchkine et Tioutchev (si intraduisibles en langues étrangères) sont leur propriété nationale exclusive.

La fête nationale était la Journée de la culture russe et ce n’est pas un hasard si la majorité des émigrés russes la célébraient le 6 juin, anniversaire de Pouchkine.

Paris est à juste titre considérée comme le centre de l'émigration russe de la « première vague », où vivaient plus de 150 000 « exclus » au début des années 20. Ivan Bounine, Marina Tsvetaeva, Zinaida Gippius et Dmitry Merezhkovsky ont vécu ici, Alexandre Kuprin est la fleur de la littérature russe du XXe siècle.

En regardant la vie de l'émigration russe, ce n'est pas difficile à voir : elle était différente et chacun de ses représentants se comportait conformément à ses idées sur l'honneur et la conscience, sur la question qui était la plus importante pour lui sur terre.

Les émigrés avaient des attitudes différentes dans leur pays d'origine.

Marina Tsvetaeva, partie pour son pays natal en 1938, comprit qu'elle se dirigeait vers la mort. Mais elle ne pouvait ni vivre ni même mourir en dehors de son pays natal.

Le talent national - Alexandre Kuprin - n'a pas réussi à s'adapter à la vie de quelqu'un d'autre, ayant perdu sa nourriture spirituelle à l'étranger.

Le grand écrivain russe Bounine a résolument rejeté la « nouvelle » voie de la Russie, parlant avec haine des « villes de Lénine » dans les célèbres « Jours maudits ».

Ivan Alekseevich Bounine a terminé son célèbre discours « La mission de l'émigration russe », prononcé le 16 février 1924 à Paris, par ces mots : « Que notre mission soit de ne pas céder aux tentations ni aux cris. Ceci est extrêmement important, en général, à la fois pour cette époque d’injustice et pour les futures voies justes de la Russie elle-même. (...) Ils parlaient - d'une manière triste et touchante - ils parlaient en Rus antique: "Attendons, orthodoxes, que Dieu change la horde." Attendons aussi. Attendons de convenir d’une nouvelle « paix obscène » avec la horde actuelle » I.A. Bounine. Mission de l'émigration russe / Collection. Op. en 6 vol. T. 6. - M. : Santax, 1994. - P. 420..

Telle était la mission de ceux qui, par la providence de Dieu, se sont retrouvés dans un pays étranger, sans patrie, mais aussi dans une relative sécurité pendant les terribles années révolutionnaires et les décennies interminables de domination bolchevique sur la Russie qui ont suivi. Il était impossible de s'entendre avec les nouveaux maîtres de la vie, d'accomplir leurs ordres politiques et culturels, mais il fallait préserver la patrie, la langue, la culture, la foi paternelle, la structure même des relations interhumaines dans leur cœur et dans leur environnement. Conserver et transmettre aux enfants, puis aux petits-enfants. Beaucoup se sont dispersés, se sont dissous « dans la douce captivité européenne », mais il restait encore un « reste » tout aussi précieux pour la future Russie.

4.2. Le travail de Bounine pendant la période d'émigration

De Constantinople, Bounine s'installe en Bulgarie, puis en Serbie, et fin mars 1920, il arrive à Paris - avec son épouse Vera Nikolaevna Muromtseva, qui devient sa compagne jusqu'à la fin de ses jours. Il a vécu à Paris et dans le sud de la France, à Grasse, petite ville du sud, près de Cannes. Pendant les 33 années où l'écrivain a vécu en France, le pays n'est pas devenu sa maison, mais il a trouvé la force de travailler.

Bounine s'installe à Paris, rejoignant les cercles monarchistes de droite regroupés autour du journal « Vozrojdenie ». Au cours des premières années de son émigration, Bounine était un combattant acharné contre tout ce qui concernait la Russie soviétique. L'URSS devient pour lui le « royaume de l'Antéchrist » - Lénine. Bovins « planétaires », « dégénérés », « idiots moraux de naissance », « Caïn russe » - tels sont les propos de Bounine sur le chef du prolétariat. "Lénine a montré au monde... quelque chose de monstrueux, d'étonnant : il a ruiné le plus grand pays du monde et tué plusieurs millions de personnes... Sur son trône sanglant, il était déjà à quatre pattes..."

Ces mots sont tirés du discours « Mission de l'émigration russe », prononcé par Ivan Bounine à Paris le 16 février 1924. « La mission de l'émigration russe, dit l'écrivain, qui a prouvé par son exode de Russie et sa lutte, ses « campagnes de glace », qu'elle n'accepte pas la grêle de Lénine, ses commandements, non seulement par peur, mais aussi par peur. conscience, cette mission consiste désormais à poursuivre ce rejet." « Ils veulent que les rivières coulent à rebours, ils ne veulent pas admettre ce qui s’est passé ! » Non, ce n’est pas comme ça, nous ne voulons pas le contraire, mais seulement un flux différent. Nous ne nions pas le fait, mais nous l'évaluons... d'un point de vue non partisan, non pas politique, mais humain, religieux. "Ils ne veulent pas supporter les bolcheviks pour le bien de la Russie !" Oui, nous ne le voulons pas - il était possible de supporter le quartier général de Batu, mais Leningrad ne peut pas être supporté. « Ils n’écoutent pas la voix de la Russie ! » Ce n'est pas encore le cas : nous écoutons très attentivement et - toujours la même voix toujours prédominante du rustre, du prédateur, du membre du Komsomol et de profonds soupirs. Je sais que beaucoup se sont déjà rendus, beaucoup sont tombés et des milliers et des milliers d’autres se rendront et tomberont.

Mais quand même : il y aura ceux qui n’abandonneront jamais… »

Ivan Bounine faisait partie de ceux qui n'ont pas abandonné et ont continué à combattre le régime Lénine-Staline jusqu'à la fin de ses jours.

Trente-trois années passées dans un pays étranger, « dans la maison louée par quelqu’un d’autre », loin de la terre qu’il aimait « jusqu’au chagrin ». Qu'étaient-ils pour Bounine l'artiste ?

Je pense que cette période a marqué l’essor de la créativité de Bounine. Les contemporains de Bounine ont unanimement noté que c'est en exil que l'artiste a créé ses œuvres les plus parfaites et les meilleures. Presque tous portent sur des thèmes russes, sur la Russie.

L'impact de l'émigration sur l'œuvre de Bounine fut profond et constant. La situation d'une personne, arrachée à son environnement et privée de logement, l'oblige à chercher refuge. Pour Bounine, un tel refuge était le souvenir de l'ancienne Russie : « Nos enfants et petits-enfants ne pourront même pas imaginer la Russie dans laquelle nous vivions autrefois (c'est-à-dire hier), que nous n'appréciions pas, ne comprenions pas - tout cette puissance, cette complexité, cette richesse, ce bonheur..."

La première année d’émigration a été, comme l’a dit un critique, « stupide » pour Bounine. Il lit L. Tolstoï, qu'il a aimé toute sa vie, et tient un journal, se rendant compte qu'il a tout perdu - « les gens, la patrie, les êtres chers ». « Oh, comme ce bonheur est infiniment douloureux et dommageable », ces mots jaillissent comme un cri du cœur lorsqu'on se souvient du passé. Mais en même temps, aveuglé par l’hostilité à l’égard de la Russie soviétique, Bounine attaque tout ce qui s’y rapporte.

Le retour à une véritable créativité est lent. Les récits des premières années d'émigration sont très divers dans leurs thèmes et leur ambiance, mais les notes pessimistes y prédominent. L'histoire "La Fin" est particulièrement étonnante, car elle donne une image réaliste de la fuite de l'écrivain d'Odessa à l'étranger sur un vieux bateau français "Patras".

Vivant dans son pays natal, Bounine pensait qu'il n'était pas obligé d'écrire toute sa vie sur des sujets russes et uniquement sur la Russie. En émigration, il a une possibilité illimitée d'étudier et de tirer parti d'une autre vie. Mais les thèmes non russes occupent une place insignifiante dans la période post-octobre de l’œuvre de Bounine. Quel est le problème? Selon A. Tvardovsky, Bounine, comme personne d'autre, « doit son cadeau inestimable » à la Russie, à sa région natale d'Orel et à sa nature. Alors qu'il était encore très jeune, dans un article sur un poète du peuple, son compatriote Nikitine, Bounine a écrit à propos des poètes russes : ce sont « des gens qui sont fortement liés à leur pays, à leur terre, qui en tirent pouvoir et force ».

Mais, se retrouvant exilé, il souffrit cruellement comme personne loin de sa patrie, ressentant constamment la profondeur de sa perte. La Russie est le seul endroit au monde où un écrivain ressent le russe dans toute sa complétude et son caractère unique. Et, réalisant qu'il ne pouvait exister sans la Russie ni en tant que personne ni en tant qu'écrivain, que sa patrie était inséparable de lui, Bounine a trouvé son propre moyen de communication, y revenant avec amour.

L'écrivain se tourne vers le passé et le crée sous une forme transformée. À quel point le désir de l'écrivain pour ses compatriotes est grand, à quel point son amour pour la Russie est profond, comme en témoigne son histoire « Tondeuses », qui parle des paysans de Riazan, de leur travail inspiré, touchant l'âme avec des chants pendant la fenaison sur la terre d'Orel. Dans l'histoire « Tondeuses », le charme principal pour lui n'était pas seulement dans les paysans et leurs chants merveilleux : « La beauté était que nous étions tous des enfants de notre patrie et étions tous ensemble et nous nous sentions tous bien, calmes et aimants sans une compréhension claire de nos sentiments, car ils ne sont pas nécessaires, ils ne doivent pas être compris lorsqu'ils existent. Et il y avait aussi un charme (que nous ne reconnaissions plus à l'époque) que notre patrie, notre maison commune était la Russie, et que seule son âme pouvait chanter comme les faucheuses chantaient dans cette forêt de bouleaux répondant à chacun de leurs souffles.

Il convient de noter en particulier que toutes les œuvres de Bounine de la période d’émigration, à de très rares exceptions près, sont basées sur du matériel russe. L'écrivain a rappelé sa patrie dans un pays étranger, ses champs et ses villages, ses paysans et ses nobles, sa nature. Bounine connaissait très bien le paysan russe et le noble russe ; il possédait un riche stock d'observations et de souvenirs de la Russie. Il ne pouvait pas écrire sur l’Occident, qui lui était étranger, et n’a jamais trouvé de résidence secondaire en France. Bounine reste fidèle aux traditions classiques de la littérature russe et les poursuit dans son œuvre, essayant de résoudre les questions éternelles sur le sens de la vie, sur l'amour, sur l'avenir du monde entier.

Comme auparavant, il alterne la vie et la mort, la joie et l'horreur, l'espoir et le désespoir. Mais jamais auparavant le sentiment de fragilité et de malheur de toutes choses – beauté, bonheur, gloire, pouvoir – n’était apparu avec une telle intensité dans ses œuvres. En contemplant l'écoulement du temps, la mort de civilisations lointaines, la disparition de royaumes (« La Cité du roi des rois », 1924), Bounine semble éprouver un calme douloureux, un apaisement momentané de son chagrin. Mais les excursions et les parallèles philosophiques et historiques n’ont pas aidé. Bounine ne pouvait abandonner ses pensées sur la Russie. Lors de l’émigration, non seulement les liens internes de Bounine avec la Russie n’ont pas été interrompus, mais son amour pour sa terre natale et le terrible sentiment de perdre sa maison se sont encore intensifiés. La Russie restera à jamais non seulement le « matériau », mais aussi le cœur de la créativité de Bounine. Ce n’est que maintenant que la Russie se retirera complètement dans le monde des souvenirs et sera recréée par la mémoire.

Peu importe à quelle distance il vivait, la Russie était inséparable de lui. Cependant, il s’agissait d’une Russie lointaine, et non de celle qui commençait auparavant par la fenêtre donnant sur le jardin ; elle l’était et comme si elle ne l’était pas, tout en elle était remis en question et testé. En réponse à la douleur et au doute sur l’image de la Russie, cette chose russe qui ne pouvait pas disparaître et devait sortir du passé a commencé à émerger plus clairement. Parfois, sous l'influence d'un sentiment particulièrement difficile de séparation d'avec sa patrie, Bounine arrivait à une véritable condensation du temps, qui se transformait en un nuage, d'où sortaient des pensées éclairantes, même si l'horizon restait sombre. Mais la condensation du temps n’a pas toujours conduit à l’obscurité. Au contraire, Bounine a commencé à voir, cherchant de l'espoir et du soutien dans la Russie qu'il avait mise de côté, une Russie plus continue et croissante qu'auparavant, quand elle lui semblait aller de soi et n'avait pas besoin d'être affirmée. Maintenant, comme libérés par la séparation de la timidité, des mots lui échappaient qu'il n'avait pas prononcés auparavant, gardés pour lui - et ils se déversaient de manière uniforme, libre et transparente. Difficile d’imaginer, par exemple, quelque chose de plus éclairé que ses « Tondeuses » (1921). C'est aussi une histoire avec une vue de loin et sur quelque chose en soi qui semble insignifiant : les faucheurs de Riazan venus dans la région d'Orel se promènent dans la forêt de bouleaux, tondent et chantent. Mais encore une fois, Bounine a réussi à discerner en un instant l'incommensurable et le lointain, lié à toute la Russie ; le petit espace était rempli, et le résultat n'était pas une histoire, mais un lac lumineux dans lequel se reflète la grande ville.

La pensée du sort tragique de la Russie éclaire avec plus ou moins de force toute l’œuvre de Bounine de l’époque des émigrés.

Des « thèmes éternels » résonnaient dans créativité d'avant octobreécrivain, les réflexions sur le sens de la vie, sur l'amour et la mort sont désormais liées, et au fil des années de plus en plus, à la pensée de la Russie, qui pour lui a reculé dans le domaine des souvenirs. L'artiste Bounine se trouve désormais dans le passé, dans le Moscou pré-révolutionnaire, dans des domaines qui n'existent plus, dans des villes de province russes. Mais les thèmes anciens et le passé lui-même sont transformés dans son œuvre par un nouvel état d'esprit - le sentiment d'une sorte de lien tragique entre son destin et celui de la Russie.

Contrairement à de nombreux écrivains russes, comme lui, qui ont été contraints de quitter la Russie, Bounine ne croyait pas qu'il ne pouvait pas créer pleinement en s'isolant de son pays natal. C'est psychologiquement compréhensible : en exil, Bounine a réussi non seulement à écrire beaucoup, mais, en extrayant de sa mémoire des images vivantes de la Russie de passage, à créer plusieurs chefs-d'œuvre les uns après les autres. Bounine a déclaré : il a écrit tout le meilleur en exil, la séparation d'avec la Russie ne l'a pas dérangé, « nous, écrivains, portons notre patrie en nous » A. Baboreko, Verbe des temps. Préface du livre : Bounine. Maudits jours. M. : écrivain soviétique, 1990. - P.12.

D'une manière ou d'une autre, sans se transformer en homme politique, Bounine a lutté contre le bolchevisme avec son arme professionnelle : le mot. De nombreux écrivains exilés se sont tus pendant un temps en tant que « poètes » et ont pris la parole en tant que citoyens, essayant d'ouvrir les yeux du monde occidental et de l'inciter à intervenir.

G. Kuznetsova, qui a connu Bounine de près pendant les années d'émigration, auteur du célèbre « Journal de Grasse », a écrit ses impressions sur Bounine à la fin des années 20 : « Maintenant, alors que tout le monde se plaint de l'appauvrissement spirituel de l'émigration... tandis que d'autres écrivains écrivent quelque chose de plaintif - aigre, ou ecclésiastique... au milieu du besoin, du manque, de la solitude, privé de sa patrie et de tout ce qui s'y rapporte, le « fanatique » Bounine glorifie avec inspiration le créateur, le ciel et la terre, qui lui a donné naissance et lui a permis de voir bien plus de malheurs, d'humiliations et de chagrins que de ravissements et de joies... Oui, c'est un vrai miracle, et personne ne voit ce miracle, personne ne comprend ! Quel grand don de santé mentale et physique (malgré tout) Dieu lui a fait !.. » Lit. héritage, tome 84, livre. 2, M., 1973, p. 263.

Les thèmes de l’œuvre pré-révolutionnaire de l’écrivain se révèlent également dans l’œuvre de la période émigrée, et de manière encore plus complète. Les œuvres de cette période sont imprégnées de réflexions sur la Russie, sur la tragédie de l'histoire russe du XXe siècle, sur la solitude. l'homme moderne, qui n'est perturbé qu'un bref instant par l'invasion de la passion amoureuse (recueils d'histoires « L'amour de Mitya », 1925, « Insolation », 1927, « Ruelles sombres », 1943, roman autobiographique « La vie d'Arseniev », 1927- 1929, 1933). Presque tout ce qu’il a écrit en exil fait partie de ses meilleures créations. Les chefs-d'œuvre de la période d'émigration sont l'histoire « L'amour de Mitia », « La vie d'Arseniev » (peut-être l'œuvre la plus « de Bounine »), le recueil d'histoires d'amour « Les ruelles sombres » et le traité artistique et philosophique « La libération de Tolstoï ». Le dernier livre, sur lequel Bounine a travaillé et qu'il n'a pas réussi à terminer - "À propos de Tchekhov"

Les événements de 1917 coïncidèrent étrangement avec l’appauvrissement du don poétique de Bounine. En exil, il retravaille les premiers poèmes et en sélectionne de nouveaux plus strictement. Les quelques poèmes écrits en exil sont imprégnés d’un sentiment de solitude, d’itinérance et de nostalgie de la Russie.

Mais les plus hautes réalisations de sa poésie sont derrière lui : Bounine a transféré toute la puissance de son lyrisme à la prose.

Pendant la période d'émigration, la prose de Bounine devient émotionnelle, musicale et lyrique. En émigration, Bounine ressentit encore plus vivement la vie mystérieuse du mot russe, atteignant des sommets linguistiques et révélant une connaissance étonnante du discours populaire. Tout ce qu'il a écrit en exil concernait la Russie, le peuple russe, la nature russe : « Tondeuses », « Lapti », « Distant », « L'amour de Mitia », le cycle de nouvelles « Les ruelles sombres », le roman « La vie d'Arseniev », etc.

Bien que la pensée de la Russie, son histoire et son avenir soit organique pour Bounine et que toute son œuvre soit un service indispensable à ce thème, dans l'émigration, il ne voit plus la Russie pré-révolutionnaire comme il la voyait dans "Village". », « Sukhodol », « Conversation nocturne ». Presque le personnage central de son ancienne œuvre - le paysan, le paysan - disparaît désormais du champ de vision de Bounine. La conception de Bounine de la Russie populaire à cette époque était inextricablement liée à l’idée d’un pays à prédominance paysanne et paysanne.

La disparition de la période d’émigration paysanne de l’œuvre de Bounine a conduit à la formation d’une nouvelle conception socio-éthique de la Russie. L'intelligentsia et la couche marchande semi-intellectuelle, noble et éclairée sont désormais au centre de son attention artistique ; parmi eux, Bounine sélectionne les héros et dessine les conflits.

Bounine voit maintenant la Russie (dans « Lundi propre", en tout cas) se tenant à la frontière de mondes hostiles, mais avec une force d'influence égale - occidental et oriental, européen et asiatique.

La douleur de la catastrophe s'est atténuée au fil des années, des notes de fatigue apparaissent dans les réponses de Bounine aux questionnaires politiques : « Tous les mots ont été dits il y a longtemps, et mon attitude non seulement envers les bolcheviks, mais aussi envers l'ensemble du « grand et exsangue » " est bien connu. "... Peu à peu, la dépendance se produit. L'état créatif revient à la vie dans un pays étranger.

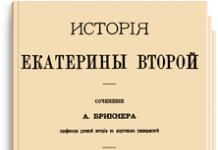

Après la publication du recueil « Le gentleman de San Francisco » (1921) et du roman « La vie d'Arseniev » (1929), la renommée littéraire de Bounine s'est répandue dans toute l'Europe.

En mars 1928, une conférence internationale sur les problèmes urgents de la littérature s'ouvre à la Sorbonne. Le professeur Nikolaï Kulman a fait un grand rapport « Ivan Bounine. Son activité littéraire en France." "Après la mort de Lev Nikolaïevitch Tolstoï", a-t-il déclaré au public, "Bounine a constamment surpassé tous les écrivains russes en termes de compétence et de talent artistiques, de clarté et d'élégance du style, de puissance d'image et de variété de sujets". héritage, tome 84, livre 2, M., 1973, p. 284. .

Ce n’était pas une déclaration aléatoire. À cette époque, trois volumes des œuvres de Bounine avaient été publiés en Angleterre et en Amérique, deux volumes en Allemagne. Un grand nombre de livres ont été publiés en France et traduits en suédois, hongrois, italien, espagnol, japonais, hébreu et slave.

Il était très apprécié de R.-M. Rilke, Thomas Mann, F. Mauriac, R. Rolland...

4.3. « Un livre sur rien » est un livre sur beaucoup de choses

Se retrouvant à l'étranger, plusieurs années avant de commencer à travailler sur le roman sur Arseniev, Bounine, tourmenté par le statut de paria et le manque de confiance en ses capacités créatrices, tomba dans une période de crise créative provoquée par un sentiment évident du besoin de nouveaux impulsions créatives. L'émigration non seulement le privait d'un afflux d'impressions nouvelles, mais exacerbait également sa prédisposition à ce qu'il appelait « la tristesse », mais qui était quelque chose de plus grave : « la mélancolie de l'existence ». Une entrée datant d'octobre-novembre 1921 démontre clairement l'état difficile dans lequel se trouvait Bounine pendant ces années : « Tous les jours, comme souvent auparavant, et surtout ces dernières foutues années, il peut y avoir › qui ont déjà détruit les me - tourments, parfois désespoir - recherches infructueuses dans l'imagination, tentative d'inventer une histoire - mais pourquoi ? - et tente de négliger cela, mais de faire quelque chose de nouveau, désiré depuis longtemps, et il n'y a pas assez de courage, d'habileté ou de force pour quoi que ce soit (et peut-être même des bases artistiques légitimes ?) - pour commencer le livre dont Flaubert rêvait, " un livre sur rien« , sans aucun lien extérieur, où épancher votre âme, raconter votre vie, ce que vous avez vu dans ce monde, ressentir, penser, aimer, haïr » I.A. Bounine. Journaux. // Collection Op. en 6 tomes. M. : Fiction, 1988. T.6, p. 254..

Un tel livre s'est avéré plus tard être « La Vie d'Arseniev », pour lequel, comme nous le voyons maintenant, Bounine était déjà préparé en interne au tout début des années 20. Ce « livre sur rien » s'est avéré être un livre sur beaucoup de choses : sur l'amour, sur la mort, sur la joie tragique d'exister dans un monde à la fois terrible et beau ; un livre sur la Russie et le pouvoir créateur de la mémoire.

De nombreux écrivains russes qui se sont retrouvés en exil se sont tournés vers les mémoires artistiques et les souvenirs de leur pays d'origine. Vous pouvez appeler A.N. Tolstoï (« L'enfance de Nikita »), A.I. Kuprin (« Junker »), I.S. Shmelev, B.K Zaitsev et d'autres. Dans la même rangée se trouve le roman « La vie d'Arseniev ». C’est le livre le plus remarquable de Bounine en exil et l’œuvre la plus « Bounine ». Mark Aldanov l'a qualifié de « l'un des livres les plus brillants de la littérature russe » Aldanov M.A. Commentaires. // Bounine I.A. Collection cit. : En 8 volumes - M., 1996..

Parmi les œuvres appartenant aux soi-disant autobiographies artistiques, « La Vie d'Arseniev » occupe une place unique en son genre. Lorsque certains contemporains considéraient ce livre comme une biographie de l'auteur lui-même, Bounine s'est indigné et s'est opposé avec véhémence aux affirmations selon lesquelles il aurait décrit sa propre vie dans « La vie d'Arseniev », bien qu'il n'ait pas nié l'introduction de « beaucoup d'autobiographies ».

Bounine a déclaré au journaliste et écrivain Andrei Sedykh : « Ils pensent que l’histoire d’Arseniev est ma propre vie. Mais ce n’est pas le cas. Je ne peux pas écrire la vérité. J'ai aussi inventé mon héroïne. Et il est tellement entré dans sa vie que, croyant qu'elle existait, il est tombé amoureux d'elle... Je prends le stylo dans mes mains et je pleure. Puis il commença à la voir dans ses rêves. Elle m'est apparue telle que je l'avais imaginée... Je me suis réveillé un jour et j'ai pensé : Seigneur, c'est peut-être mon principal amour de toute ma vie. Mais il s’avère qu’elle n’était pas là… » Baboreko A.K. I.A. Bounine. Matériel pour la biographie (de 1870 à 1917). Éd. 2ème. - M. : Fiction, 1983. - P. 48 - 49.

De tels témoignages de Bounine sont très précieux, car ils aident à comprendre le caractère unique de son autobiographie. Lorsque Bounine s’est opposé aux affirmations selon lesquelles Arseniev n’était censé être que son pseudonyme et que toutes les actions et pensées du héros étaient le reflet de la biographie de l’auteur, il avait bien sûr raison. Parce qu’il protestait contre les spéculations selon lesquelles il transposait simplement sa propre biographie dans un roman. Il était d'accord avec autre chose : il avait repensé de manière créative les circonstances de sa vie, les avait imprégnées de son « fantasme » et était capable de tomber amoureux de ses créations, comme Pygmalion avec Galatée.

Dans une de ses interviews, il a admis : « Si vous le souhaitez, vous pouvez considérer ce roman comme une autobiographie, puisque pour moi tout roman sincère est une autobiographie. Et dans ce cas, on pourrait dire que je suis toujours autobiographique. Tout travail reflète mes sentiments. Premièrement, cela anime le travail et deuxièmement, cela me rappelle la jeunesse, la jeunesse et la vie de cette époque. » Baboreko A.K. I.A. Bounine. Matériel pour la biographie (de 1870 à 1917). Éd. 2ème. - M. : Fiction, 1983. - P. 49.. Bounine explique : l'autobiographie n'est pas « l'utilisation de son passé comme ébauche d'une œuvre », mais « l'utilisation de sa propre vision du monde, qui m'est propre. et celles évoquées en relation avec ces pensées, réflexions et expériences » Baboreko A.K. I.A. Bounine. Matériel pour la biographie (de 1870 à 1917). Éd. 2ème. - M. : Fiction, 1983. - P.49.. Ce n'est pas l'autobiographie de l'écrivain, comme le croyaient de nombreux critiques, qui a rendu Bounine furieux. Ivan Alekseevich a soutenu que chaque œuvre de tout écrivain est autobiographique à un degré ou à un autre. Si un écrivain ne met pas une partie de son âme, de ses pensées, de son cœur dans son œuvre, alors il n'est pas un créateur... « La vérité et l'autobiographie ne doivent pas être comprises comme l'utilisation de son passé comme ébauche d'une œuvre, mais, à savoir, comme l'utilisation du sien, inhérent seulement à moi, la vision du monde et mes pensées, réflexions et expériences évoquées à propos de cela » Baboreko A.K. I.A. Bounine. Matériel pour la biographie (de 1870 à 1917). Éd. 2ème. - M. : Fiction, 1983. - P.49..

Sa base autobiographique est donc incontestable. Mais il est important de noter que les impressions de l’enfance et de l’adolescence qui s’y reflètent, la vie au domaine et les études au gymnase, les images de la nature et la vie de la noblesse appauvrie ne servent que de toile au concept philosophique, religieux et éthique de Bounine. Une telle refonte artistique de sa propre biographie a permis à V.F. Khodasevich a qualifié le roman de Bounine d'« autobiographie fictive », d'« autobiographie d'un personnage fictif » Baboreko A.K. Commentaires // Bounine I.A. Collection cit. : En 8 volumes - M., 1996. - T.5. -AVEC. 567 - 568. .

Il ne s’agit pas d’une œuvre autobiographique comme la trilogie de Tolstoï, où sa propre vie est racontée avec une certaine distance poétique. «La vie d'Arseniev» est une recréation de la perception de la vie et de l'expérience de cette perception («perception de la perception» ou mémoire de la mémoire). C'est un roman-souvenir, un roman sur le passé, le présent et l'avenir de la Russie, un roman-confession, un roman - un hymne à la paix et à la vie humaine. Bounine s'efforce constamment de vaincre le temps : le roman contient le temps du passé et le temps du récit présent, il y a de fréquents « transferts » d'un temps à l'autre, des violations de la séquence temporelle. Mais en même temps, il ne s'agit pas d'une reconstruction objective du passé, mais de la création d'un monde particulier, d'une réalité différente grâce à la conscience de l'auteur : « les choses insignifiantes et ordinaires », se transformant, deviennent mystérieusement belles. « La Vie d'Arseniev » est une œuvre unique dans la littérature russe, qui s'est développée avant Bounine dans la lignée du psychologisme de Tolstoï-Dostoïevski.

L'idée du livre sur Alexei Arsenyev était d'écrire "La vie d'un artiste" - un poète dans l'âme duquel, dès l'enfance, "toutes les impressions de la vie" sont fondues, pour ensuite être traduites en mots. Par conséquent, « La vie d'Arseniev », d'une part, est véritablement l'autobiographie d'un personnage fictif : un certain « poète né » collectif et non un Ivan Alekseevich Bounine en particulier. D'autre part, ce livre est la création la plus confessionnelle de Bounine - telle est sa dialectique, la double unité de la réalité et de la fiction, la fusion de la vérité et de la poésie, la reconstruction et la transformation. D'où la bidimensionnalité du livre, la présence constante de l'auteur, qui a déjà parcouru un chemin considérable dans la vie, son point de vue actuel, sa vision du monde d'aujourd'hui, comme s'il se déversait dans cela il y a longtemps ; interpénétration du passé et du présent ; un retour à l’enfance, à la jeunesse – puis un « saut » jusqu’à aujourd’hui, jusqu’à son soixantième anniversaire ; soit sa dissolution dans le passé, soit sa recréation rétrospective. Tout cela crée une sorte de « flux de conscience » fluide, incarné dans le même fluide, ininterrompu, sans hâte et fluide, avec longues périodes, prose lyrique.

Le livre permet au lecteur de mieux comprendre l'homme Bounine, d'apprécier l'ampleur de la personnalité de l'écrivain Bounine - Lauréat du Prix Nobel, qui, en raison du cours fatidique de l'histoire, n'a reçu qu'une vocation posthume dans son pays natal.

"La vie d'Arseniev" est un roman - une réflexion sur la Russie révolue de l'époque pré-révolutionnaire, à laquelle toute la vie de Bounine, toute son œuvre et toutes ses pensées sont liées. Il rappelle à plusieurs reprises son appartenance à la nation russe : « tout ce qui vivait parmi moi était très russe ». Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santax, 1994. - P. 50., « J'ai grandi à une époque de plus grande puissance russe et d'en avoir une énorme conscience I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santax, 1994. - P.73.”

Bounine retrace soigneusement, mais de manière très partiale, l'histoire de la Russie telle qu'elle a pris forme au tournant du siècle. Pour lui, c'est l'histoire de sa chute, de sa sauvagerie, de sa mort. Il admire la « force russe » et « l’immense conscience de celle-ci » qui s’est développée au cours de la jeunesse d’Arseniev. Cependant, Bounine demande immédiatement : « Où est-elle allée plus tard, alors que la Russie était en train de mourir ? Comment n’avons-nous pas défendu tout ce que nous appelions si fièrement russe, dans la puissance et la vérité dont nous semblions si confiants ? I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santax, 1994. - P.54.

L'artiste Bounine a toujours compris l'homme comme un maillon d'une chaîne de générations. Ce thème est également entendu dans le roman. La mémoire de l'histoire, la mémoire des générations vit consciemment ou inconsciemment chez chaque personne et, avec l'influence de la modernité, oriente ses actions, détermine ses motivations et ses inclinations. Bounine a adopté cette idée dans les années 1900 à partir des enseignements philosophiques orientaux, auxquels il s'est intéressé après ses voyages en Orient. Mais dans le roman, cette idée prend un sens nouveau. Il était important pour Bounine de dire que le processus de perception de la modernité n'est rien d'autre que la reconnaissance du passé irrémédiablement disparu...

La mémoire artistique, selon feu Bounine, est capable d'élever une personne au-dessus du chaos de la vie passagère, elle est donc plus réelle que le flux d'influences directes de la réalité. En dehors de l'esthétique, selon Bounine, il est inutile de chercher une justification à l'existence : seule la créativité lui donne un sens.

Le récit de Bounine est presque toujours basé sur un flux de mémoire. De plus, la mémoire de Bounine existe sous la forme d’un sentiment de lien inextricable avec « Tout-Être » (le terme utilisé par Bounine), avec les ancêtres, comme souvenir de ses vies antérieures. D'où la méfiance de Bounine à l'égard du rationalisme - l'essentiel dans la perception humaine est l'intuition. L'existence sans mémoire est le plus grand malheur. Seul le passé, fixé par la mémoire, constitue pour Bounine un sujet de grand art.

Il est impossible de comprendre et d'apprécier simultanément le moment que nous vivons (le retard dans notre prise de conscience est évoqué par Bounine dans l'un de ses meilleures histoires- « Insolation ») La vie telle qu'elle est n'est qu'un matériau à partir duquel l'âme humaine, avec l'aide de la mémoire, produit quelque chose de valeur esthétique. C'est pourquoi Bounine ressent de l'hostilité à l'égard de la catégorie du futur, où une seule chose est probable : la mort. L'écrivain tente de lutter contre le temps, de retrouver le « temps perdu » (c'est exactement ce qui apparaîtra dans son roman autobiographique « La Vie d'Arseniev »).

« Les choses et les actes qui ne sont pas écrits sont recouverts de ténèbres et envoyés au tombeau de l’inconscience, mais écrits comme s’ils étaient animés… » I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 tomes. M. : Santax, 1994. - T.5, p.5. « La vie d'Arseniev » s'ouvre sur ces mots.

La base du roman est la contemplation et l’expérience de moments mémorables de la vie, de son passé, de son monde spirituel, tels que l’auteur les voit aujourd’hui. L'ambiance principale du roman est véhiculée par l'exclamation lyrique de l'écrivain lorsqu'il évoque une époque révolue et ses habitants : « Un conte de fées, une légende - tous ces visages, leurs vies et leurs époques ! Je ressens exactement les mêmes sentiments maintenant, ressuscitant l’image de qui j’étais autrefois. Était-ce vraiment ?.. » I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santax, 1994. - P.47..

Dans ce livre étonnant, prose et poésie, un récit épique sur la Russie et des paroles ont fusionné, créant un nouveau genre d'« épopée lyrique ». Et bien que le leitmotiv du roman soit le thème de la perte, contrairement à d'autres œuvres de Bounine de l'époque, il est dépourvu de ton tragique. Il exprimait la conviction passionnée de l’écrivain dans le pouvoir et le pouvoir de l’amour sur la mort.

Bounine a travaillé sur le roman à partir de 1930 pendant plusieurs années. Cinq parties du roman ont été écrites et le héros a été amené à son vingtième anniversaire ; À ce stade, l'auteur l'a quitté et n'est jamais revenu sur le plan, peu importe à quel point ils l'ont convaincu de le faire...

Le roman est une confession lyrique du héros, une narration sur la formation de la personnalité de l'artiste « depuis le début des jours », à travers les délices et les tourments du premier amour, la joie de la créativité jusqu'à la prise de conscience de l'irrévocabilité de ce qui s'est passé. . Le récit est construit comme un monologue interne du héros-narrateur, un flux de conscience. Sa personnalité est mise en avant, le sujet principal de l'image est son vie intérieure, impressions chargées d’émotion, aspirations, pensées et sentiments non rationnels. Le roman de Bounine est très différent dans sa structure et son ambiance des autres œuvres autobiographiques (« Enfance. Adolescence. Jeunesse » de L.N. Tolstoï, « Chronique familiale », « L'Enfance de Bagrov le petit-fils » de S.T. Aksakov, « L'Enfance de Nikita » de A. N. Tolstoï), dans lequel est décrite l'existence de nombreuses personnes, chez I. Bounine l'« histoire de l'âme » se révèle principalement dans un monologue lyrique.

Konstantin Paoustovsky a déclaré à propos du roman de Bounine que « La vie d'Arseniev » ressemble dans certaines parties aux peintures de l'artiste Nesterov « Sainte Rus » et « In Rus ». Ces toiles sont la meilleure expression du pays et du peuple dans la compréhension de l’artiste… » Il a également écrit : « Ceci n’est pas une autobiographie. C'est un lingot de tous les charmes, chagrins, réflexions et joies terrestres. C'est un résumé étonnant des événements d'une seule vie humaine... » Et plus loin : « La nouveauté de « La Vie d'Arseniev » réside aussi dans le fait qu'aucune des œuvres de Bounine ne révèle avec une telle simplicité le phénomène que nous, en raison de à la pauvreté de notre langage, appelé « monde intérieur » d'une personne. Comme s’il existait une frontière claire entre le monde intérieur et extérieur ? Comme si le monde extérieur ne faisait plus qu’un avec le monde intérieur ? K. Paustovski. Seul avec l'automne. Portraits, souvenirs, essais. M., 1957. - pp. 72-73.

Le héros central et unique du livre, Alexeï Arseniev, n'est pas seulement une jeunesse russe, formée dans les conditions de la réalité russe de la fin du XIXe siècle, traversant l'expérience des mouvements radicaux et de la lutte de libération de cette époque, mais aussi un un homme dont l'expérience intérieure a déjà absorbé l'expérience tragique, mais aussi majestueuse du XXe siècle, les guerres mondiales et les révolutions, éprouvant l'amertume de la déception et de la perte de la patrie. Dans une image, Bounine unit ce qui semble incompatible - le 19e siècle avec le 20e, un noble russe et un jeune homme qui a grandi dans les conditions de la vie spirituelle européenne des années 20-30.

Sa propre vie, sa biographie, son monde intérieur, qui servent à bien des égards de source à I. Bounine, sont combinés avec la fiction et la généralisation. En conséquence, l'auteur-narrateur agit avant tout comme une image artistique, à la fois similaire et en même temps non similaire au véritable auteur biographique. L'« égalité » de l'auteur et du héros-narrateur ne se résume finalement pas à des réalités quotidiennes biographiques, historiques et concrètes, mais à des processus spirituels et à des expériences mentales similaires (le sentiment de l'harmonie de l'enfance, les tourments de la croissance, les premières amours). , la tentation de la créativité, l'épreuve du désastre qui a frappé la Russie, la perte de la patrie, la douleur et l'amertume de l'exil). Auteur et narrateur dans une certaine mesure sont identiques. Cependant, avec tout cela, le narrateur se situe et agit dans le même monde que les autres personnages, tandis que l'auteur, bien qu'incarné dans la réalité textuelle, s'élève toujours au-dessus d'elle, se tient au-dessus des héros. Les gens - parents, amis, connaissances - n'étaient qu'une partie d'un monde immense qui est entré dans le garçon à travers d'innombrables incarnations, et en premier lieu, bien sûr, la nature.

L'écrivain donne au personnage principal du livre, Alexeï Arseniev, ses propres caractéristiques d'artiste, créateur et poète. Alexeï Arseniev est doté d'un sens aigu de la vie, c'est pourquoi il a également un sens aigu de la mort ; il est naturel qu'il pense à mystère non résolu le début et la fin de l’existence, le sens de l’existence et, bien sûr, le but de chacun dans la vie.

Ces questions ont toujours préoccupé Bounine, comme tout grand artiste, et il ne pouvait s'empêcher d'en parler dans son livre consacré à la vie de personnalité créative.

Selon les chercheurs, « La vie d'Arseniev » combine tout ce qui a été écrit précédemment. Les thèmes et les ambiances des œuvres précédentes se reflètent d'une manière ou d'une autre dans ce roman. Ce roman semble résumer toute l’œuvre mouvementée du grand écrivain russe.

"La Vie d'Arseniev" a été écrite à cette époque de la vie de l'écrivain où le sentiment d'être accru de Bounine non seulement ne s'est pas affaibli au fil des années, mais, au contraire, s'est de plus en plus renforcé, acquérant de nouvelles nuances. Le sens aigu des « secrets et des abîmes » de la vie, de chaque instant, avait de l’autre côté un sens tout aussi exacerbé de la fin, du même mystère de celle-ci, que le commencement de toute existence. Une personne ne connaît pas son début, ne s'en souvient pas et ne peut pas s'en souvenir, et de la même manière ne sait pas et ne comprend pas ce qui se passera à la fin de sa vie. Cette idée de Bounine, née dans ses carnets de voyage des années 1910, parcourt nombre de ses œuvres de la maturité et de la fin. Il est constamment présent dans « La Vie d’Arseniev », pas toujours exprimé directement, mais constamment sous-entendu. Il est caractéristique que la soi-disant existence momentanée ait acquis une valeur croissante pour Bounine au fil des années ; Je voulais le protéger des coups du sort dont chacun pouvait s'avérer fatal, prolonger son charme parfois douloureux...

"La vie d'Arseniev" n'est pas seulement le livre confessionnel de Bounine, plein de résurrections de sentiments passés, mais aussi final, mais aussi impitoyablement polémique par rapport à son propre passé. Bounine pourrait dans une certaine mesure contester le caractère autobiographique d'Arseniev, mais l'intensité confessionnelle trahit l'auteur, elle a absorbé les éléments dominants de son œuvre : pensées, passions, préjugés, haine - tout ce qui était et reste inhérent à l'auteur de cette confession.

Le fait que le livre ait été créé par le « regretté » Bounine ressort clairement du fait qu'il a non seulement soigneusement évité les questions sociales, mais, au contraire, n'a pas pu résister, a souri venimément devant « la frivolité, l'enthousiasme qui était si grand ». inhérent à la tribu noble et n'a pas quitté les Radichtchev, Chatsky, Rudin, Ogarev, Herzen même au point d'avoir les cheveux gris... " I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santax, 1994. - P.73. Il croyait que tout cela venait d'un désir de romantisme, d'une « soif de paresse joyeuse sous couvert d'activité vigoureuse, d'ivresse de soi-même de rassemblements, de bruit, de chants, de toutes sortes de dangers souterrains... rêves de perquisitions et de prisons, de procès très médiatisés et de voyages fraternels en Sibérie, aux travaux forcés, au-delà du cercle polaire arctique ! I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santax, 1994. - P.74.

Il ne comprenait pas l'activité sans but et ne reconnaissait pas le « travail au profit de la société » : « Eh bien, je dois me sacrifier à un mécanicien éternellement ivre ou à un Klim sans cheval, et Klim n'est pas un vivant, mais un collectif, qui est aussi peu remarqué dans la vie que n'importe quel chauffeur de taxi conduisant dans la rue... » I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santax, 1994. - P.152. «Je n'ai ressenti et ne ressens aucun devoir envers le peuple. Je ne peux et ne veux pas me sacrifier pour le peuple, ni le « servir »... I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santax, 1994. - P.142.

Il a conseillé aux générations futures d'écrivains : « Nous devrions écrire sur les toits, sur les galoches, sur les dos, et pas du tout pour « combattre la tyrannie et la violence, défendre les opprimés et les défavorisés, donner des types vivants, peindre de larges tableaux de la société, de la modernité ». , ses humeurs. » et ses courants ! » I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santaks, 1994. - P.209., car « le public n'est pas l'affaire du poète » I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santax, 1994. - P. 183.. Il admire la littérature russe : Pouchkine, Lermontov, Tolstoï, Gogol. "Le conte de la campagne d'Igor" "l'a rendu fou" I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santax, 1994. - P.161.. Et lequel est le plus Travail russe peut être trouvé! Il se souvient plus d'une fois des contes de fées russes. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont dit en Rus' : « Un conte de fées est un mensonge, mais il y a un indice dedans.

Mais la vérité principale du livre est la vérité de la confession du poète. Le monde entier, soumis à la conscience d’Arseniev, sera entraîné dans cette confession créatrice et humaine. Dès la naissance au monde, la conscience de cet événement entre dans le trésor des impressions spirituelles d'Alexei Arseniev afin d'y rester pour le reste de sa vie.

Bounine a « donné » à Arseniev son amour passionné pour la nature et son hypersensibilité à celle-ci. Chaque mot est imprégné d'admiration pour la nature russe et d'admiration pour elle. Vous voyez donc devant vous le « bleu violet du ciel » d’I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santaks, 1994. - P.43., « Chênes puissants et branchus » de I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santax, 1994. - P.82., « bécasse rouge dorée » par I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santaks, 1994. - P.55.. Une attitude philosophique et contemplative envers la nature a poussé Arsenyev à réfléchir (au-delà de son âge) sur les mystères et le sens de l'être lui-même, l'univers, sur l'infinité du temps et de l'espace, qu'il était incapable de comprendre.cerveau humain... Toutes les impressions de la vie étaient « fondues » dans l'esprit du garçon ; son âme n’était pas « paresseuse », mais au contraire accomplissait inlassablement son « travail secret ».

Chacun des cinq livres de « La Vie d'Arseniev » contient des étapes, des jalons de ce travail spirituel se déroulant chez le héros. Maison, parents ; nature environnante; le premier décès observé ; religion; lire Pouchkine et Gogol ; admiration pour frère George; la bureaucratie et l'ennui du gymnase ; premiers amours; l'envie d'explorer le monde et les premiers voyages. Et - déjà dès les années scolaires (et peut-être même plus tôt ?) - une vague envie d'exprimer, de s'exprimer, une langueur de l'incapacité de le faire - les premiers rêves de créativité. Arseniev veut « inventer quelque chose et le raconter en poésie », « comprendre et exprimer quelque chose qui se passe » en lui-même.

Le deuxième livre commence par une description de la route et du nouveau sentiment du petit héros : « Pour la première fois, j'ai ressenti la poésie des grandes routes oubliées, de l'antiquité russe se fondant dans la légende. » Et plus loin : « Quel était le charme de ce que… j'ai ressenti alors ? Le sentiment de la Russie et le fait qu'elle soit ma patrie ? Dans le sentiment de connexion avec le passé, lointain, général, toujours en expansion de notre âme, de notre existence personnelle, qui rappelle notre implication dans ce général ? Ces mots suscitent de nombreuses pensées et associations : les grands chemins de Russie, un sentiment de connexion avec elle, avec son passé, la conscience de son implication dans tout cela, qui ne se perd qu’à la fin des temps. C'est l'origine des jours. Au chapitre II, le thème est répété : « Tout ce dans lequel j'ai vécu pendant mon adolescence était très russe. »

La partie la plus importante de « La Vie d’Arseniev » est le cinquième tome. Il parle de la formation finale d'Arseniev en poète. Bounine omet les années difficiles de sa vie, les années de besoin, de travail occasionnel et sans intérêt et de dépression mentale. Arseniev semble franchir toute cette période. Resté seul avec lui-même après s'être séparé de sa bien-aimée, il se consacre entièrement à la lutte contre « l'impossibilité » : avec lui-même et avec le monde, avec ce qu'il s'efforce d'exprimer avec des mots et ce qui ne lui est pas donné. Et cette lutte pour le bonheur le plus important est d'apprendre à « former en soi, à partir de ce que la vie vous donne, quelque chose de vraiment digne d'être écrit » I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santax, 1994. - P. 312. - obscurcit tous les autres sentiments et aspirations. Et un beau jour, le bonheur de la créativité s'ouvre soudain à lui, quand à la place des tourments mentaux et des recherches douloureuses vient le calme et une décision très simple : « sans aucune prétention, écris brièvement quelque chose - toutes sortes de pensées, sentiments, observations .» C'est ainsi que naît un artiste parolier, un poète qui doit écrire sur tout ce qu'il observe et ressent. C’est ainsi que naît un sens du devoir en tant qu’artiste, aussi organique que le besoin de créativité lui-même.

L'artiste, qui a toujours capturé l'orphelinat terrifiant de la Russie paysanne, son type historiquement extrême de « l'idiotie de la vie du village », se souvient maintenant : « La Russie de mes années a vécu une vie inhabituellement large et active, le nombre de travailleurs, en bonne santé , les gens forts y augmentaient. Pourtant, le rêve primordial de rivières de lait, de volonté sans retenue, de vacances n'était-il pas un des raisons principales Le révolutionnisme russe ? Et qu'est-ce qu'au juste un protestant russe, un rebelle, un révolutionnaire, toujours absurdement détaché de la réalité et la méprisant, pas du tout disposé à se soumettre à la raison, au calcul, à une activité invisible, sans hâte et grise ? Comment! Servir dans le bureau du gouverneur, apporter une pitoyable contribution aux affaires publiques ! Pas question - "donnez-moi une voiture, donnez-moi une voiture !" I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santax, 1994. - P.74. L'écrivain parle également de la passion destructrice bien connue des Russes : la boisson. « Les hommes disent simplement autour de la vodka : « Comme c'est possible ! Cela fait une différence chez une personne ! Le fameux « Rus' a de la joie et de la boisson » n'est pas du tout aussi simple qu'il y paraît. Ce « commandement » n’est-il pas lié à la sottise, au vagabondage, au zèle, à l’auto-immolation et à toutes sortes de rébellions… » I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santax, 1994. - P.75. Et, considérant que « le peuple russe est primitivement sensible aux influences naturelles », I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santaks, 1994. - P.68., alors « la liberté... était inhérente à plus d'une noblesse autrefois en Russie... » I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santax, 1994. - P.84.

Mais malgré tous les défauts, tous les paradoxes de l'âme russe, l'écrivain était fier d'être russe : « Fierté de quoi ? Parce que, bien sûr, nous sommes... des Russes, de vrais Russes, et nous vivons cette vie très particulière, simple, apparemment modeste, qui est la vraie vie russe et qui n'est pas et ne peut pas être meilleure... " I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santax, 1994. - P.73. Et même étant loin de sa patrie (juste au moment de la création du roman), il n'a jamais oublié cette fierté : « … La fierté en Russie et chez tous les Russes… était… excessive. Et Rostovtsev n'était pas le seul à pâlir fièrement en répétant l'exclamation de Nikitine : « C'est toi, ma souveraine Rus' ! » I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santax, 1994. - P.56. Le roman «La vie d'Arseniev» en est une nouvelle confirmation.

Or, pour lui, la fierté de la Russie est la fierté de l’ancienne Russie, telle qu’elle l’était avant la révolution. Mais la grandeur d’un pays aussi puissant ne pourrait-elle pas sombrer dans l’oubli sans laisser de trace ? C’est pourquoi je voudrais une fois de plus répéter la question qui, comme un leitmotiv, traverse probablement toutes les œuvres de Bounine de la période d’émigration : « Où est-elle allée plus tard, lorsque la Russie était en train de mourir ? Comment n’avons-nous pas défendu tout ce que nous appelions si fièrement russe, dans la puissance et la vérité dont nous semblions si confiants ? I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santax, 1994. - P.54. Il convient de noter qu’en utilisant le pronom « nous », l’écrivain assume, comme tout le monde, la responsabilité de ce qui se passe en Russie. Il me semble que, dans une certaine mesure, il se blâme même pour ce qui s'est passé.

Notre faute est que nous oublions les leçons que l’histoire nous a données. Nous répétons sans cesse les mêmes erreurs. Et ce n’est pas un hasard si l’écrivain nous punit constamment : nous devons « nous souvenir et prendre soin de notre sang ». I.A. Bounine. Vie d'Arseniev / Collection. Op. en 6 vol. T.5. - M. : Santax, 1994. - P.6.

En matière d'émigration, la question de l'avenir restait pour Bounine enveloppée d'une épaisse obscurité ; elle ne se posait parfois que vaguement. Seul le passé est resté comme cause initiale de la tragédie ; la perception sensorielle de l'ancienne réalité est restée. Avec ses pensées et son âme, il luttait pour la Russie. Les dernières années de la vie du vieil écrivain ont été éclipsées par un besoin particulièrement aigu : il n'y avait constamment pas assez d'argent pour se soigner, pour un appartement, pour payer les impôts et les dettes. Mais le travailleur infatigable et passionné du métier d'écrivain éprouvait une mélancolie et un désespoir particuliers à l'idée que ses livres, dont personne n'avait besoin, prendraient la poussière sur les étagères. Il avait des raisons de douter, car de son vivant, l'écrivain n'a pas connu une grande renommée, même s'il n'a pas été négligé par de grands honneurs (attribution du titre d'académicien Académie Impériale Sciences en 1909, Prix Nobel en 1933). Cependant, ses œuvres étaient rarement publiées à l'étranger, seulement à des centaines d'exemplaires, et étaient connues du cercle de lecteurs le plus restreint.

Dans ses lettres et ses journaux, Bounine parle de son désir de retourner à Moscou. Par exemple, à Teleshov : « Je suis aux cheveux gris, sec, maigre, mais toujours venimeux. Je veux vraiment rentrer à la maison. » A. Baboréko. I.A. Bounine. Matériel pour la biographie. M. : Khud. lit., 1967. - p. 228. Mais face à la vieillesse et à la maladie, il n’a pas été facile de décider de franchir une telle étape. L'essentiel était qu'il n'y avait aucune certitude si les espoirs d'une vie tranquille et de la publication de livres se réaliseraient. Décret du gouvernement soviétique de 1946 « Sur la restauration de la citoyenneté soviétique aux sujets de l'ancienne Empire russe... " l'écrivain a qualifié cela de " mesure magnanime ". Cependant, le décret de Jdanov sur les magazines "Zvezda" et "Leningrad" (1946), qui piétinait A. Akhmatova et M. Zoshchenko, détourna à jamais l'écrivain de son intention de retourner dans son pays natal. Il imaginait la situation en Russie soviétique et savait très bien qu'il ne pourrait pas travailler sous les ordres d'en haut et qu'il ne cacherait pas non plus la vérité. C'est probablement la raison pour laquelle, et peut-être pour d'autres raisons, Bounine n'est jamais retourné en Russie, souffrant toute sa vie de la séparation d'avec sa patrie. Il a renoncé aux titres et aux récompenses, à l'argent et à une datcha, à tout - et est mort dans son petit appartement de la rue Offenbach à Paris, sans jamais revoir son pays natal.

Dans ses mémoires, Bounine écrit : « Je suis né trop tard. Si j'étais né plus tôt, mes souvenirs d'écriture n'auraient pas été comme ça. Je n'aurais pas à traverser... 1905, puis le premier guerre mondiale, suivi de la 17ème année et de sa suite, Lénine, Staline, Hitler... Comment ne pas envier notre aïeul Noé ! Une seule inondation lui est arrivée… » R. Baboreko. I.A. Bounine. Matériel pour la biographie. M. : Khud. lit., 1967. - P. 228.

Bien que l'œuvre de Bounine ait reçu une large reconnaissance internationale, sa vie dans un pays étranger n'a pas été facile. Le dernier recueil de nouvelles, Dark Alleys, écrit pendant les jours sombres de l'occupation nazie de la France, est passé inaperçu. À la fin de sa vie, Bounine a créé un certain nombre d'histoires, ainsi que les «Mémoires» extrêmement caustiques (1950), dans lesquelles la culture soviétique est vivement critiquée, dans lesquelles il écrit ouvertement sur ses contemporains, sans rien embellir, et exprime ses pensées dans des évaluations empoisonnées à leur sujet. Par conséquent, nous avons quelques essais de ce livre pendant longtemps n'ont pas été publiés. On a plus d'une fois reproché à Bounine d'être trop critique à l'égard de certains écrivains (Gorki, Maïakovski, Yesenin, etc.). Nous ne justifierons ni ne condamnerons l'écrivain ici, mais il faut dire une seule chose : Bounine a toujours été honnête, juste et fondé sur des principes et n'a jamais fait de compromis. Et quand Bounine a vu des mensonges, des mensonges, de l'hypocrisie, de la méchanceté, de la tromperie, de l'hypocrisie - peu importe d'où cela venait - il en a parlé ouvertement, car il ne pouvait pas tolérer ces qualités humaines.

L'oiseau a un nid, la bête a un trou.

Comme c'était amer pour le jeune cœur,

Quand j'ai quitté la cour de mon père,

Dites au revoir à votre maison !

La bête a un trou, l'oiseau a un nid...

Comme le cœur bat tristement et fort,

Quand j'entre, en me faisant baptiser, dans la maison louée de quelqu'un d'autre

Avec son sac à dos déjà vieux ! I.A. Bounine. Poèmes. M. : Fiction, 1985. - pp. 227-228.

Ces poèmes, imprégnés d'un sentiment de solitude, d'itinérance et de nostalgie de la Russie, ont été écrits par Bounine lors de l'émigration, qui a commencé pour lui en 1921. (Là, non loin de Paris, il est enterré au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois.)

4.4. Il n'y a pas d'avenir sans passé. Comparaison de « La vie d'Arseniev » et « Les jours maudits »

« La Vie d'Arseniev », tout comme « Les Jours maudits », est une réflexion sur la Russie et son destin historique particulier.

"Cursed Days" est un journal qui reflète la réalité qui entourait l'écrivain dans son dernières années la vie à la maison. La narration dans le journal se fait naturellement à la première personne. Les disques sont datés, chez Bounine ils vont dans l'ordre, les uns après les autres, mais il y a parfois des pauses assez longues - jusqu'à un mois ou plus. Il s'agit de notes que l'écrivain a rédigées pour lui-même et qui n'étaient pas initialement destinées à être publiées. Fondamentalement, le journal aborde des événements de la vie personnelle et publique qui revêtent une importance particulière pour l'écrivain. Par conséquent, l’auteur est sincère, véridique, sa réflexion sur les événements se produit immédiatement, « sur les talons ». Ici, Bounine n'est pas seulement un observateur, mais aussi un participant involontaire à tous les événements qui se déroulent. Il aurait tout aussi bien pu souffrir de la part d'un peuple indigné, comme n'importe qui d'autre ; il a ressenti « de première main » les premières conséquences de la révolution - partage de la propriété, interdiction d'utiliser l'électricité, inflation, chômage, faim, destruction. des monuments historiques, du vol, de l'ivresse, de la criminalité, de la saleté et du sang dans les rues. Le journal contient également les pensées et réflexions de l’auteur sur ce qu’il a vu et ressenti. L’œuvre est dominée par un sentiment d’irréalité, de chair de poule et le rejet par l’écrivain de tout ce qui se passe. Dans la Patrie.

"Cursed Days" se compose de deux parties. Dans la première partie, celle de Moscou, les archives sont dominées par les descriptions des événements observés : incidents de rue, rumeurs, dialogues, articles de journaux. Ici, il me semble, l'écrivain n'a pas encore pleinement compris quelles conséquences auront pour lui ce qui se passe dans la ville et à la campagne. Dans la deuxième partie, Odessa, l'auteur réfléchit principalement sur ce qu'il a vu, sur ses rêves, ses prémonitions, ses expériences, ce qui aboutit à une dispute sur le sort de la Russie. Ainsi, nous pouvons conclure qu'Ivan Alekseevich a d'abord été dans une sorte de « choc » à cause de ce qu'il a vu à Moscou, et ses pensées à ce sujet étaient dans une certaine mesure plus émotionnelles qu'analytiques. Dans une large mesure, « Cursed Days » est une perception associative événements historiques, conformément au caractère unique de la personnalité créatrice d'I.A. Bounine. Ce n’est qu’en se tenant à distance des événements de Moscou qu’il réalise pleinement leur importance pour la Russie en général et pour lui en particulier. A cela s'ajoutent les impressions tirées des impressions reçues à Odessa. Tout cela oblige le grand écrivain russe à prendre la seule bonne décision pour lui dans cette situation : quitter volontairement la Russie.

"La Vie d'Arseniev" est déjà un classique Travail littéraire, écrit selon tous les canons genre littéraire pour le lecteur. Il a été créé par Bounine déjà en exil. Comme dans « Jours maudits », comme dans pratiquement ses autres œuvres, ses créations, le thème de l'amour pour la Russie traverse ici tout le roman. Mais c'est un amour différent. Au début, c'était une douleur d'amour, une souffrance d'amour, puis cela s'est transformé en un souvenir d'amour. La durée d'action d'I.A. Ce n'est pas par hasard que Bounine a choisi la Russie révolue et pré-révolutionnaire, qui a été perdue pour lui et ses personnes partageant les mêmes idées, avec laquelle la créativité et la vie elle-même étaient liées, l'opportunité vie créative. Il admirait la force et la puissance de la Russie à cette époque, l’idéalisait et se demandait en même temps : « Où est-elle passée plus tard, lorsque la Russie était en train de mourir ? Comment n’avons-nous pas défendu tout ce que nous appelions si fièrement russe, dans la puissance et la vérité dont nous semblions si confiants ? C'est une période où tous les événements sanglants étaient encore à venir, mais leurs débuts se font néanmoins sentir tout au long du roman.

"La vie d'Arseniev" a été créée quelque temps après les événements qui ont contraint l'écrivain à quitter son pays natal. Plusieurs années ont déjà passé, les douleurs les plus aiguës de la perte et les nuits blanches sont derrière nous. Tant de choses ont déjà été réfléchies et modifiées qu’il est temps de devenir fou. C’est pourquoi il a créé « La Vie d’Arseniev », qui est devenue pour I. A. Bounine une tentative d’échapper à la réalité et de « rendre » les illusions perdues en Russie. Il voulait épancher son âme, raconter ce qu'il « avait à voir, sentir, penser, aimer, détester I.A. » Bounine. Journaux. // Collection Op. en 6 tomes. M. : Fiction, 1988. T.6, p. 254.”, car il est impossible de l’oublier. La douleur se ressent donc dans chaque phrase, dans chaque mot. Cette douleur ne disparaîtra jamais, elle prend simplement un caractère différent. On ne sait pas ce qui a été le plus dur pour Ivan Alekseevich : la douleur aiguë de la perte, alors que ses pensées brillent encore : « Peut-être qu'ils reprendront leurs esprits ? Peut-être comprendront-ils qu’ils ne peuvent pas vivre ainsi ? » ou la douleur pressante et douloureuse de la mélancolie, alors qu’il avait déjà compris qu’il n’y avait pas de retour en arrière et qu’il était peu probable qu’il revoie un jour sa patrie. Cette douleur et cette mélancolie sont l’essence de « La Vie d’Arseniev ». Ce n'est pas un hasard s'il a d'abord fait du héros de son roman un enfant, puis un jeune homme qui ressemblait à l'auteur, et ce n'est en aucun cas un hasard s'il considère les événements qui arrivent au héros, comme du haut de son années passées, du haut de son expérience de vie amère et unique.

Comme dans « Jours maudits », dans « La vie d'Arseniev » de I.A. Bounine fait référence à plusieurs reprises à l’histoire de la Russie. Il rappelle l'ancienne puissance et la gloire du pays, les grands personnages et les grands événements, cite les paroles d'historiens - Tatishchev, Klyuchevsky et d'autres. Dans les deux ouvrages, Bounine arrive à la conclusion : on ne peut pas vivre uniquement par l'avenir. Sans connaître votre passé, sans connaître les erreurs de l’histoire, vous ne pourrez pas construire l’avenir.

En voici un autre dans celui-ci sens caché« La vie d'Arseniev » est exposée par l'auteur dans les premières lignes du roman : « Les choses et les actes qui ne sont pas écrits sont couverts de ténèbres et sont envoyés au tombeau de l'inconscience, mais écrits comme s'ils étaient animés. . » I.A. Bounine. Collection Op. en 6 tomes. M. : Santaks, 1994. - T.5, p.5.. Et avec cela, le roman se termine idéologiquement par une œuvre qui semble être d'un esprit complètement différent - « Jours maudits ». Dans son journal I.A. Bounine nous rappelle constamment de préserver la mémoire et l'évaluation réelle des événements qui ont précédé l'établissement en Russie Pouvoir soviétique. Dans « La vie d'Arseniev », l'écrivain tente de dire aux lecteurs qu'on ne peut pas construire l'avenir en détruisant le passé. Bounine veut que le peuple se souvienne de la Russie telle qu'elle était avant la révolution, afin qu'il n'oublie pas son passé, car sans lui il n'y a pas d'avenir. C’est précisément ce que n’ont pas compris ceux qui ont établi le « pouvoir des conseils » en Russie.

Les paroles de I. A. Bunin ravissent par leur patriotisme. Même dans ses premiers poèmes, le poète exprimait une tristesse insurmontable pour la Russie, condamnée à la pauvreté et à la souffrance.

Bounine a avancé une telle conception du sort de la Patrie dans sa première œuvre lyrique publiée, « Le mendiant du village ». L'auteur, sympathisant avec le vieil homme épuisé par la pauvreté, s'inquiète pour toute la Russie. Bounine identifie le sort amer du mendiant avec le sort du pays tout entier. La patrie devient progressivement plus pauvre et épuisée, mais elle continue de se battre. La mélancolie et le besoin de la Russie pèsent lourdement sur l'auteur. Il introduit l'image d'un mendiant non seulement pour souligner la similitude entre le sort de la Russie et celui de son citoyen, mais aussi pour révéler la raison de l'échec de la Patrie : comment une mère peut-elle être heureuse et insouciante, dont les fils, n'épargnant aucun effort, jour après jour, priez les passants pour l'aumône ?

Bounine prédit un triste sort pour la Russie à l'avenir - l'idée en est cachée dans les dernières lignes :

Il s'est endormi... Et puis avec un gémissement

Pour l'amour du Christ, demandez et demandez...

Les souffrances de la patrie ne prendront pas fin - ce n'est pas la faute, mais le malheur du pays, c'est pourquoi l'auteur n'indique pas les coupables, n'offre pas de moyen de se débarrasser des malheurs, mais sympathise seulement avec le vieil homme sans un abri et une tranche de pain et tout le pays où existent de tels anciens et, surtout, où il y a des gens qui n'entendent pas leurs supplications.

Bounine parle également de l'appauvrissement et de la misère de la Russie dans le poème « Mère patrie ». Le poète exprime un amour sans limites pour la Patrie et sympathise sincèrement avec son abandon. Il compare son sort à celui d'une mère méconnue, que son propre fils déteste :

Alors mon fils, calme et impudent,

Honteux de sa mère -

Fatigué, timide et triste

Parmi ses amis de la ville...

La Russie se distingue par « sa simplicité, l’aspect misérable de ses huttes noires ». Mais elle donne tous ses biens à ses « fils », tout comme une mère abandonnée « garde le dernier centime pour ce rendez-vous ». Et il répond avec ingratitude. Dans cette comparaison, outre la sympathie, l’admiration, le respect et l’adoration de l’auteur sont évidents. La Patrie a donné trop de gentillesse et de chaleur à chaque personne, trop pour que son véritable patriote l'oublie. Elle est toujours douce avec lui, même dans la pauvreté.

Bounine compare la patrie avec la plupart chère personne- Mère. Il fait un parallèle entre ces images et sympathise avec les deux. Il montre l'ingratitude et l'inactivité du « fils » qui :

Regarde avec un sourire de compassion

À celui qui a parcouru des centaines de kilomètres...

Et le « fils » (« fils » est une image collective), honteux de la Patrie dans son état de misère actuel, s'en rend néanmoins compte. Il la regarde avec un sourire de compassion, sentant latent que c'est de sa faute si la Russie s'estompe.

Oui, la Russie disparaît, mais elle vit toujours. Et ses patriotes l'admireront toujours. L'amour pour la nature indigène se reflète dans le poème « Du côté loin de la terre natale… ». Le héros lyrique admire l'immense et, malheureusement, inaccessible à la contemplation beauté de la nature : il vit dans un pays étranger. Il tourne ses rêves et ses rêves, ses choses les plus chères, vers la Patrie :

Je rêve de la liberté des villages tranquilles,

Dans le champ au bord de la route il y a un bouleau blanc,

L'hiver et les terres arables - et une journée d'avril.

Dans les rêves, « l'exilé » voit la nature russe, une demeure de chaleur et de lumière, pleine d'harmonie, de beauté, etc. paix. Le poète est attiré par la houle blanche des nuages flottants, le ciel bleu du matin, les hauteurs aériennes, familières et donc uniques ; Nulle part une personne ne peut voir une beauté aussi majestueuse du printemps, sentir la dérive de l'air léger, sauf dans la Patrie. Le héros lyrique voit la « Spring Girl » ; elle est la combinaison incarnée de la joie et de la sagesse, porteuse de l'élixir de jeunesse, d'éternité et d'infini - et... elle est également dévouée à la Patrie :

Sa terre natale lui est chère - la steppe et le silence,

Le nord pauvre lui est cher, le travail paisible des paysans,

Et elle regarde les champs avec des salutations :

Il y a un sourire sur les lèvres et de la prévenance dans les yeux -

Le premier printemps de jeunesse et de bonheur !

Le printemps rappelle au héros lyrique sa jeunesse passée dans son pays natal et le rapproche de sa patrie inaccessible.

Il envie le Printemps, qui n'est contraint par rien et qui a la possibilité de profiter de la liberté de ses grands espaces natals. Il veut revenir et se console avec un vague espoir.

Le motif de la Patrie, révélé dans la même veine, se retrouve également dans le poème « Bien au-delà de la mer… ». Comme le précédent, il contient les expériences d'un poète contraint de s'éloigner de sa terre natale. Le destin a séparé le poète de sa patrie, l'a condamné à souffrir dans un pays étranger, où tout est sombre et inconnu : le ciel, les vagues, le coucher du soleil. Ici, tout est mélancolique. Tout autour de lui lui rappelle son côté doux :

Et une tristesse familière

Le cœur souffre doucement :

Il semble que encore une fois

D'après ma steppe natale

Je conduis sur la route...

Bounine est attiré par la simplicité et le naturel de la Russie, où le coucher de soleil est plus lumineux et où tout semble plus beau. Il admire sa patrie et vante sa beauté. Ces sentiments se reflètent dans le poème « Mère patrie ».

Il est concis (composé de huit lignes), mais volumineux œuvre lyrique. En réfléchissant sur la Patrie, l'auteur pense avant tout à un monde idéal, étranger à la vanité, à la composante éternelle de l'existence - la nature. Il admire l'immensité et l'immensité des étendues de son pays natal :

Sous un ciel de plomb mort

Le jour d'hiver s'efface sombrement,

Et il n'y a pas de fin aux forêts de pins,

Et loin des villages.

Le poète chante cette tristesse, et le brouillard bleu laiteux semblable à une douce tristesse, et le voile de plomb mort d'un jour d'hiver. Malgré son épuisement, sa morosité et sa morosité, la Russie est belle et forte.

Et le poème "Overnight" montre la beauté nature indigène, toute la gamme de ses changements. Le matin cède la place à la nuit, donnant à l'âme-oiseau la possibilité de retourner dans son pays natal. Pour l'âme se réjouissant de la fusion imminente avec la Patrie, tout autour est transformé : le ciel, auparavant épaissi dans l'obscurité, mais maintenant brillant de pureté, un matin de rosée. Une transformation s'est produite dans l'âme elle-même : la nuit précédente, elle s'est figée docilement, en deuil, et le matin elle a déployé ses ailes. Bounine appelle : « Retourne dans ta patrie, mon âme ! », sachant combien il est difficile de s'en éloigner.

Bounine a également décrit le sentiment d'isolement de sa terre natale dans le poème allégorique « Les Canaries ». Désireuse de retrouver sa patrie, le canari est passé du vert à l'or. Il y a là une allusion à une cage dorée, à une captivité du côté « d’outre-mer », qui, bien que préfigurant le contentement, n’en reste pas moins pesante. Rien n'est doux pour un canari - ni libre, ni emprisonné dans un pays étranger. Bounine sympathise avec elle, l'identifiant à son âme :

Un oiseau émeraude gratuit

Tu ne le feras pas, peu importe comment tu chantes

À propos d'une île lointaine et merveilleuse

Au-dessus de la foule de la taverne !

Pire encore pour Bounine, c'est l'exil. Il en parle dans le poème « Mahomet en exil ». Même une forte personnalité n'est pas capable de résister moralement à la séparation de sa patrie. Le Prophète a été contraint de se séparer de tous ceux qu’il aimait. Sa tristesse s’est exprimée en « paroles douloureuses » ; il « s’est plaint aux rochers ». Et même si, pour accomplir sa mission, le prophète devait garder la maîtrise de lui-même et ne pas s'effondrer devant le sort de l'exil, il ne parvenait pas à surmonter sa douleur mentale.

Un autre poème sur un exil est « Prince Vseslav ». Son intrigue est empruntée à l'histoire russe. "S'étant assis à la place du prince au mauvais moment", Vseslav s'enfuit lâchement à Polotsk. Le prince était un homme « sombre », lâche et rusé, mais selon Bounine, le patriotisme le rachète tout entier. qualités négatives. Vseslav est resté fidèle à sa patrie et y aspirait :

Et maintenant, loin du monde, dans le schéma,

Le prince noir Vseslav s'en souvient-il ?

Seulement ta cloche du matin, Sofia,

Seule la voix de Kyiv !

Selon Vseslav, l’inoubliable Patrie surpasse Polotsk en tout : tant par la beauté des paysages hivernaux que par l’harmonie du panorama de la ville. Tout semble au prince peint dans des tons gris. Il rêve de sa patrie - il la voit comme si c'était la réalité :

Le prince entend : ils rappellent et sont ravis

Cela ressemble à des hauteurs angéliques !

A Polotsk ils appellent, mais c'est différent

Il entend dans un rêve subtil... Quelles années

Douleurs, exil ! Surnaturel

Il s'en souvint pour toujours dans son cœur.

Les souvenirs de son pays natal, où son sang lâche mais toujours noble, faisait rage auparavant, sont doux pour le prince « noir ».

Une autre facette du motif de la Patrie est révélée dans le poème « For Treason ». L’épigraphe de ce texte est un sage dicton du Coran : « Souvenez-vous de ceux qui ont quitté leur pays par peur de la mort. » Le poème décrit le sort des traîtres à la Patrie :

Le Seigneur les a détruits pour trahison

Patrie malheureuse,

Il a jonché les champs avec les os de leurs corps et de leurs crânes.