Если проследить китайскую историю с самых древних династий, можно увидеть, что она постоянно повторяется, как будто подчиняясь величественному ритму времени. Из руин и хаоса появляется талантливый правитель, который основывает новую династию, возрождающую империю. Государство достигает небывалых высот в развитии, затем начинается упадок, империя распадается, вновь погружаясь в хаос. Так было и с династией Тан, основанной Ли Юанем в 618 году.

Ли Юань вошел в историю под посмертным именем Гао-дзун, а правил под именем У-ди. Это был талантливый феодал и полководец, любивший охоту, пышные представления и верховую езду. Говорят, что свою прекрасную жену он выиграл, состязаясь в стрельбе из лука и поразив мишень - оба глаза нарисованного павлина.

При императоре столица была перенесена в Дасин, переименованный в Чанъань в честь расположенной неподалеку древней столицы Поднебесной. Император потратил около 10 лет на достижение мира с соседними государствами и внутри страны. Постепенно благодаря разумным дипломатическим мерам он смог привлечь на свою сторону мятежников и разбитые отряды противника.

Продолжилось восстановление денежного обращения и системы экзаменов; торговля стала жестко контролироваться центральным правительством. Одно из главных достижений императора Гао-дзуна - создание нового свода законов, насчитывающего 502 статьи. Эти законы, в основе которых лежала философия инь-ян, теория пяти первоэлементов и , просуществовали вплоть до XIV века и стали образцом для законодательных систем Японии, Вьетнама и Кореи.

У Гао-дзуна было три сына, наследником был объявлен старший из них, однако, на трон метил сын Ли Шиминь, принимавший активное участие в действиях, направленных на подавление мятежей внутри страны. Узнав, что братья стараются настроить против него отца, он перешел к решительным действиям и объявил об их незаконной связи с наложницами из императорского гарема. Браться отправились во дворец, чтобы оправдаться перед Гао-дзуном, но у ворот их поджидал Ли Шиминь со своими сторонниками. Ли Шиминь пронзил стрелой наследника, а второй брат был убит его людьми. Император, узнав о случившемся, уступил свой трон сыну и уехал доживать свой век в сельской глуши. Ли Шиминь приказал казнить десятерых детей своих братьев, чтобы избавиться от возможных противников.

Так в 626 году на трон взошел впоследствии самый могущественный император танской династии, получивший тронное имя Тай-цзун. Этот великий руководитель до сих пор считается образцом конфуцианского идеала правителя, который выступал за интересы крестьян, купечества, интеллигенции и землевладельцев.

Императору удалось окружить себя мудрыми и преданными чиновниками, чуждыми коррупции. Чиновники спали посменно, чтобы быть в распоряжении императора в любое время суток. Если верить истории, император трудился без устали, развешивая на стенах своей спальни бесчисленные доклады своих подданных и изучая их по ночам.

Бережливость, реформы в области военного строительства и власти на местах, улучшенная система транспорта и развитое сельское хозяйство принесли процветание всей стране. Танская империя стала уверенным и стабильным государством, значительно обогнавшим в развитии другие страны этого периода. превратился в настоящий город-космополит, принимавший многочисленные посольства. За образованием сюда стекались отпрыски аристократов из ближайших стран, формировались национальные общины. С наибольшим энтузиазмом гостеприимством Китая пользовались японцы, которые после нескольких лет обучения и работы заграницей возвращались на родину, где формировали государственную структуру по примеру своих соседей. Именно в этот период оказал огромное влияние на становление японской культуры.

Период правления Тай-цзуна также ассоциируется историками с попыткой создания синтетической культуры, которая бы объединило китайскую цивилизацию со степными тюркскими кочевниками. Помимо китайских мудрецов, при дворе Тай-цзуна находились и преданные степняки, среди которых - однорукий уйгурский военачальник Киби Хели.

Во время правления Тай-цзуна империя значительно расширила свои границы: войска императора отходили от столицы на расстояние 9 тыс. км, по дороге покорив более 70 городов Средней и Центральной Азии.

На 50-м году жизни император Тай-цзун внезапно заболел неизвестной болезнью, сопровождающейся головокружением, упадком сил и нарушением зрения, и в 649 г. умер, оставив после себя могущественную империю и память о себе, как о мудром, честном и великом правителе.

Трон занял 9-й сын императора, взявший себе имя Гао-цзун. Новый император, обладавший слабым характером и здоровьем, фактически стал марионеткой в руках своей жены У-хоу, бывшей служанки наложницы императора Тай-цзуна. С помощью своего ума и красоты У-хоу смогла занять место законной жены Гао-цзуна и жестоко расправилась с женой и любимой наложницей императора: женщинам отрубили руки и ноги и оставили умирать в бочке из-под вина.

Очень скоро У-хоу стала единолично править страной, подчинив себе и императора, и правительство, жестоко расправляясь со всеми врагами. Необычайно честолюбивая императрица, готовая пойти на все ради власти, в 674 году присвоила себе и своему мужу титулы Небесной Императрицы и Небесного Императора.

После смерти мужа У-хоу правила страной за спиной сына - императора-марионетки, а в 690 году и вовсе объявила себя законной «властительницей Поднебесной», став первой и единственной женщиной-императором. В общей сложности У-хоу находилась у руля власти на протяжении 40 лет, пока в возрасте 82 лет ее не сверг вернувшийся из ссылки сын Чжун-цзун.

Еще несколько лет управление государством фактически находилась в руках женщин - распутной жены нового императора Вэй и ее дочери Ан-ло, коррупцией сколотившей себе целое состояние. В 710 году после смерти императора Чжун-цзуна обе женщины были убиты, номинально власть перешла к Жуй-цзуну, а фактически - к его дочери, царевне Тай-пин. За годы правления императрицы У-хоу и последующие за ним годы борьбы за власть в высших слоях общества начался хаос, коррумпированная администрация напрочь прогнила. В 712 году императором стал брат царевны Тай-пин - Ли Лун-цзы. После того как царевна попыталась его отравить, а также после неудачной попытки военного переворота, император приказал казнить сторонников царевны прямо перед залом приемов, а саму Тан-пин вынудили совершить самоубийство.

Так власть наконец-то оказалась в руках разумного правителя, взявшего себе императорское имя Сюань-цзун. Администрация была полностью заменена, новые реформы вновь начали восстанавливать страну после экономического и военного кризиса.

Империя переживала новый виток расцвета. В этот период в Китае было изобретено книгопечатание, сыгравшее огромную роль в сохранении, распространении и развитии знаний. и достигли небывалых высот и отличались роскошью и утонченностью. Знаменитый , ювелирные изделия, мебель, украшенная росписями и инкрустацией перламутра, и поэзия эпохи Тан стали образцом наивысшего мастерства китайских художников, поэтов и ремесленников.

Сельское хозяйство, торговля, кустарные ремесла процветали. Развивались и гончарное производство, кораблестроение и металлургия. Развитая транспортная система способствовала процветанию торговли, тесные экономические связи были установлены с Японией, Индией, Кореей, Персией и Аравией. Именно в эту эпоху становится ключевым элементом китайской культуры.

О причинах упадка могущественной династии Тан до сих пор ведутся споры. В целом центральная власть стала ослабевать в середине VIII века, когда Китай потерпел ряд военных поражений, и страну вновь стали сотрясать восстания. Самым разрушительным стало великое восстание Ань Ши, честолюбивого наместника, в жилах которого текла согдийская и тюркская кровь. В результате 7-летней гражданской войны, развернувшейся после мятежа, согласно официальным записям, погибло около 36 млн. человек, что составляло 6-ю часть мирового населения того времени. Эта война стала самым крупным по числу жертв вооруженным конфликтом в истории человечества до Второй мировой войны и нанесла непоправимый ущерб Танской империи.

После восстания постепенно стало расти влияние провинциальных военных губернаторов-цзедуши, престиж центральной власти неотвратимо падал. Стихийные бедствия - наводнение и неурожай, повлекшие за собой ужасный голод, посеяли в народе молву о том, что династия прогневала небеса и утратила право на трон. Все эти события послужили поводом для ряда восстаний, среди которых власть окончательно подорвал мятеж Хуан Чао и его последователей. Мятежникам удалось захватить древние столицы Чанъань и Лоян. Подавление бунта, сотрясавшего империи на протяжении 10 лет, к сожалению, не принесло мир в пошатнувшийся Китай. Столица, когда-то процветающий многонациональный богатейший город, была разрушена: улицы поросли боярышником, по ним бегали лисы и зайцы. Последний император династии Ли Чжу был свергнут в 907 году военачальником Чжу Вэнем. Династия Тан лишилась своего Мандата Неба не без участия природы. Чжу Вэнь основал свою династию Поздняя Лян. Страна вновь распалась на несколько государств, как это уже случалось несколько раз в истории Поднебесной. Начался период .

См. также: Чиновники империи Тан, Высшие государственные органы империи Тан, Нэйгуань империи Тан, Двор императрицы (Империя Тан) и Двор наследника престола (Империя Тан) Цензорат империи Тан или Юшитай (кит. упр. 御史臺, пиньинь: yùshǐtái,… … Википедия

См. также: Чиновники империи Тан, Высшие государственные органы империи Тан, Нэйгуань империи Тан и Двор императрицы (Империя Тан) Двор наследника престола или Внутренние чиновники наследника престола (кит. упр. 太子內官, пиньинь: tàizǐ nèiguān … Википедия

Статья содержит ошибки и/или опечатки. Необходимо проверить содержание статьи на соответствие грамматическим нормам русского языка … Википедия

Империя Тан 唐朝 империя ← … Википедия

ТАН (Tang), династия в Древнем Китае (618 – 907). Возникла в ходе гражданской смуты, приведшей к падению в 616 династии Суй (см. СУЙ (династия)). Основана Ли Юанем (см. ЛИ ЮАНЬ), полководцем из Шаньси, в 618. Считается временем экономического,… … Энциклопедический словарь

Имя при рождении: кит. 唐寅 Дата рождения: 1470 год(1470) Место рождения: Сучжоу … Википедия

Тан, китайская императорская династия (618 907), основанная Ли Юанем. В царствование его сына Ли Ши миня страна была объединена (628) после окончательного подавления крестьянских восстаний и сепаратистских феодальных сил, укреплена центральная… … Большая советская энциклопедия

Великая Минская империя 大明 империя ← … Википедия

Taн Цзинсун кит. трад. 唐景崧, упр. 唐景嵩, пиньинь: Táng Jǐngsōng … Википедия

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Тан. Мор Тан венг. Than Mór … Википедия

Книги

- Древний Китай , Маурицио Скарпари. Возраст цивилизации Древнего Китая, оказавшей огромное влияние на сопредельные страны и вообще на всю Восточную и Юго-Восточную Азию, исчисляется несколькими тысячелетиями. Интереснейшие…

- Стальная роза , Горелик Елена. Что делать, если твой родной дядя - убийца и собирается с тобой расправиться по принципу "война всё спишет"?Правильно: защищаться. Защищаться любым способом. И - бежать, когда месть…

Династия Тан (18 июня 618 – 4 июня 907 гг. н.э.) – китайская императорская династия, основанная Ли Юанем . Его сын – император Ли Шиминь, после окончательного подавления крестьянских восстаний и сепаратистских феодальных сил начал проводить прогрессивную политику. Эпоха династии Тан традиционно считается в Китае периодом наивысшего могущества страны, Китай в этот период опережал остальные современные страны мира в своём развитии.

С приходом к власти в 618 г. н.э. династии Тан – начался один из лучших периодов в истории Китая. Деятельный и гуманный характер правления основателей династии – Гао-Цзу и его сына Тай-Цзуна позволили восстановить империю.

Западные регионы были присоединены к владениям Китая. К императорскому двору направляли свои посольства Персия, Аравия и другие западно-азиатские государства. Кроме того, были расширены границы на Северо-Востоке страны; к имперским владениям была присоединена Корея. На юге была восстановлена власть Китая над Аннамом.

Поддерживались отношения с другими странами Юго-Восточной Азии. Таким образом, территория страны по своим размерам стала почти равной территории Китая периода расцвета династии Хань .

Если проследить китайскую историю с самых древних династий, можно увидеть, что она постоянно повторяется, как будто подчиняясь величественному ритму времени. Из руин и хаоса появляется талантливый правитель, который основывает новую династию , возрождающую империю.

Государство достигает небывалых высот в развитии, затем начинается упадок , империя распадается, вновь погружаясь в хаос. Так было и с династией Тан, основанной Ли Юанем в 618 году.

Китайская династия Тан была основана Ли Юанем , крупным землевладельцем родом с северных границ Китая, населённых народностью табгач – китаизированными потомками степняков-тоба. Ли Юань вместе со своим сыном Ли Ши-минем одержал верх в гражданской войне, поводом к которой послужила жёсткая и безрассудная политика последнего императора династии Суй – Ян-ди, и вскоре, после его смерти в 618 г. взошёл на престол в Чанъани под династическим именем Гао-цзу.

Впоследствии Гао-Цзу был отстранён от власти Ли Шиминем, однако основанная им династия Тан сохранилась и находилась у власти до 907 г. с небольшим перерывом в 690-705 годах (правление императрицы У Цзэтянь, выделяемое в особую династию Чжоу).

Ли Юань вошел в историю под посмертным именем Гао-Цзун, а правил под именем У-ди. Это был талантливый феодал и полководец , любивший охоту, пышные представления и верховую езду. Говорят, что свою прекрасную жену он выиграл, состязаясь в стрельбе из лука и поразив мишень – оба глаза нарисованного павлина.

При императоре Гао-цзу, столица была перенесена в Дасин , переименованный в Чанъань в честь расположенной неподалеку древней столицы Поднебесной. Император потратил около 10 лет на достижение мира с соседними государствами и внутри страны. Постепенно благодаря разумным дипломатическим мерам он смог привлечь на свою сторону мятежников и разбитые отряды противника.

Продолжилось восстановление денежного обращения и системы экзаменов; торговля стала жестко контролироваться центральным правительством. Одно из главных достижений императора Гао-Цзу – создание нового свода законов, насчитывающего 502 статьи. Эти законы, в основе которых лежала философия инь-ян, теория пяти первоэлементов и конфуцианские принципы , просуществовали вплоть до XIV века и стали образцом для законодательных систем Японии, Вьетнама и Кореи.

У Гао-Цзу было три сына , наследником был объявлен старший из них, однако, на трон метил сын Ли Шиминь, принимавший активное участие в действиях, направленных на подавление мятежей внутри страны.

Узнав, что братья стараются настроить против него отца, он перешел к решительным действиям и объявил об их незаконной связи с наложницами из императорского гарема . Братья отправились во дворец, чтобы оправдаться перед Гао-Цзу, но у ворот их поджидал Ли Шиминь со своими сторонниками.

Ли Шиминь пронзил стрелой наследника, а второй брат был убит его людьми. Император, узнав о случившемся, уступил свой трон сыну и уехал доживать свой век в сельской глуши. Ли Шиминь приказал казнить десятерых детей своих братьев, чтобы избавиться от возможных противников.

В 626 году на трон взошел впоследствии самый могущественный император танской династии, получивший тронное имя Тай-цзун. Этот великий руководитель до сих пор считается образцом конфуцианского идеала правителя, который выступал за интересы крестьян, купечества, интеллигенции и землевладельцев.

Императору удалось окружить себя мудрыми и преданными чиновниками , чуждыми коррупции. Чиновники спали посменно, чтобы быть в распоряжении императора в любое время суток. Если верить истории, император трудился без устали , развешивая на стенах своей спальни бесчисленные доклады своих подданных и изучая их по ночам.

Бережливость, реформы в области военного строительства и власти на местах, улучшенная система транспорта и развитое сельское хозяйство принесли процветание всей стране. Империя Тан стала уверенным и стабильным государством, значительно обогнавшим в развитии другие страны этого периода. Чанъань превратился в настоящий город-космополит , принимавший многочисленные посольства.

За образованием сюда стекались отпрыски аристократов из ближайших стран , формировались национальные общины. С наибольшим энтузиазмом гостеприимством Китая пользовались японцы, которые после нескольких лет обучения и работы заграницей возвращались на родину, где формировали государственную структуру по примеру своих соседей. Именно в этот период Китай оказал огромное влияние на становление японской культуры.

Развитие культуры и народных промыслов

Экономические и административные нововведения династии Суй были восприняты и закреплены в танскую эпоху. В эпоху династии Тан, в Китае был введен в действие новый порядок долговременного владения землей , в соответствии с которым образование крупных земельных владений было ограничено, а крестьяне получили возможность поддерживать стабильный уровень жизни.

Наиболее значимым достижением стала созданная в эпоху династии Тан правовая система , которая, в конечном счете, порвала с нигилизмом периода Цинь. Был сформулирован обязательный свод социальных традиций и правил поведения, пропитанных духом конфуцианства.

Толкование конфуцианского канона определяет историю Срединного государства желтых людей (Китая) как циклический процесс витков перемен. Суть: переходов общества из состояния «хуньлуань» (хаос) в состояние «сяокан» (малое процветание или, иначе, общество приемлемого состояния), а затем, желательно, и в состояние «датун» (великое единение или общество идеального состояния). Современное руководство Китая точно знает, что оскудение китайской мечты и духовная пустота неминуемо ведут к потере «Мандата Неба» на правление. Но являясь наследниками великого прошлого, в котором существует множество подсказок, оно взялось за сложнейшую задачу: сформировать условия для поворота исторического процесса Китая в сторону общества идеального состояния «датун».

Основные положения теории сяокан-датун

Неоконфуцианская основа новой политики, связывающая все слои китайского общества множеством единых точек восприятия, это инструмент для движения по пути к прекрасному будущему – периоду жизни китайского этноса, условно обозначенному как «Расцвет Новой Тан». Истоки такого названия нужно искать в истории, когда императоры эпохи Тан прославили её великими достижениями в культурной, экономической, политической областях. Период эпохи Тан признан современными китайскими и иностранными учёными одним из самых блистательных периодов в истории Китая. И в памяти простого народа эпоха Тан стойко ассоциируется с тем, что в средневековой Европе называли «золотым веком». Поэтому, современные китайцы стараются привлечь дух «золотого века», успех, расцвет дел, вплетая в названия магазинов, гостиниц, загородных «таун-хаусов» иероглиф Тан. И уверенными шагами идут к построению общества «сяокан». Идут навстречу периоду процветания, успеха, наивысшего взлёта.

Но обратимся к тому, как китайские хроники трактуют датун «великое единение» – общество идеального состояния и сяокан «малое процветание» – общество приемлемого состояния. Понимание этого позволит нам обсуждать проблематику возможности националистического уклона Китая.

Согласно воззрениям древнекитайских мыслителей, а именно их трактовка истории, положена современными правителями Китая в основу концепции развития страны на ближайшие сто – двести лет, после периода энтропийного состояния общества хуньлуань складываются условия для наведения порядка, усмирения хаоса в умах и направления устремлений масс в сторону благоденствия.

Этапом развития, после стабилизации (усмирения хаоса силой), является переход в период общества «малого процветания». Существует несколько трактовок термина сяокан , но наиболее соответствующим можно признать такую трактовку – «общество приемлемого состояния», так как процветание (достаток) является основой приемлемого состояния общества.

Идеалом же общества китайского этноса, согласно традиции, является датун . Достижение которого возможно только при условии, что общество сяокан не сваливается назад в период энтропийного состояния хуньлуань . Для чего и нужны условия, при которых разнородные силы в обществе будут собранны в гармонию мира и трансформируются в единую силу датун . Суть в единство по всем вопросам от самого верха до самого низа, и осознанное взятие обязательств с неукоснительным выполнением.

Древние мыслители указывали и на то обстоятельство, что при достижение сяокан стабильность в обществе становится хрупкой и требуется особая тщательность в управлении государством. Причина тому в том, что Великое Дао – учение о котором освещает путь развития общества, которым руководствуются правители, при достижении обществом сяокан , обретая достаток, в силу изменения восприятия мира, смены внутреннего императива может быть проигнорировано обществом. Во многих областях жизни общество начинает отходить от принципов Пути Неба. Теряя Дао, общество сяокан , утрачивает стержень развития, уклоняется в сторону от «правильного» пути, уходя в область разрушения. Иногда несколько раз, переживая ренессанс в виде периода удержания стабильности, в зависимости от складывающейся ситуации общество может либо получить основу для перехода в датун , либо вновь сорваться в состояние хаоса хуньлуань .

Что такое Дао

Дао: Путь, поток, предопределенное направление движения, Дух Истины многоаспектного, многоукладного, многовекторного бытия – приложенное к настоящему моменту. Дао есть содержание, которое наполняет формы бытия, что в тот или иной момент, гармонизируясь внутри, оказывает значительно влияние на окружающее, гармонизируя его и выстраивая все движущие силы окружающего в одном направлении, по одному вектору развития. Сложение же сил приводит к значительному рывку в развитии.

Если же одна (или несколько) из сил или частей бытия, мировосприятия меняет свою направленность, внося диссонанс в векторную направленность, происходит то, что древние называли «потеря Дао». Сяокан теряет Дао , а если нет Дао – нет развития, всё сваливание в хаос, в развал. Древние отчётливо видели это, но по-разному оценивали возможности по выходу из ситуации. Рассуждая о стяжании Дао (ибо Дао есть Дух, питающий энергии жизни ци ), древние указывали, что одним из возможных вариантов выхода является единение нации через национализм. Альтернатива – внесение нового императива , понятного, привлекательного, стимулирующего к стяжанию Дао. В современных условиях применимы и первый, и второй вариант. Так как первый позволяет опереться на кровь и почву (генотип). Второй же, хоть и требует усилий по осмыслению императива (китайской мечты) и выстраивания системы его внедрения, позволяет воздействовать на сознание, опираясь на Дух Китая с опорой на архетип и культуру.

Трансформация общества сяокан в датун , по сути, есть достижение качественно нового состояния. Период датун может длиться долго, так как в этот период будут новые условия для успешного развития. Но, невзирая на длительность, датун, также как и сяокан, подвергнут энтропийному влиянию. После этапа датун наступает увядание. Причинами перехода от датун в хаос опять же выступает «потеря Дао» , как связующего всех сил.

Достижение датун возможно лишь при формировании условий, благоприятных для трансформации, наличия в обществе в сознании масс достаточных оснований для принятия датун , как в плане одобрения, так в плане метафизического восприятия, соотнесённости с внутренним пониманием датун .

Для достижения датун обязательно должны быть выработаны принципы, критерии и требования к условиям перехода к периоду датун , а также выработаны рамки и содержание Дао , определены критерии (как осознанные, так и воспринимаемые бессознательно в метафизическом плане) как самого Дао, так и тех сил, которые будут возглавлять процесс перемен.

Династия Тан как образец сяокан

Для понимания периода сяокан возьмём в качестве примера династию Тан (618-907гг.) как наиболее яркий. Этот период в истории является самым блистательным и считается, что именно в период династии Тан были воплощены основные положения теории сяокан-датун. Здесь следует указать, что в династию Тан включен и период отклонения от гармонии императрицы У Хоу (690-705гг.).

В 617г. Ли Юань крупный феодал из северо-западной провинции Шаньси на фоне крестьянских восстаний захватил столицу империи династии Суй – Чанъань (Долгое спокойствие, ныне Сиань – Западное спокойствие). В 618г. он объявил себя императором Гао-цзу (618-626гг.) с провозглашением новой династии Тан (значение – широкий, вольный, обширный, величественный). Новый император являлся представителем рода окитаившихся потомков степняков народности тоба. А потому понимал как реалии китайского мира (внутреннего мира), так и степной менталитет (внешнего мира). Опираясь на имеющийся опыт существования в двух мирах, он вместе с сыном принялся силой наводить порядок. Предпринятые меры имели успех. Когда же воля отца, потраченная на создание династии ослабла, к власти пришел его сын Ли Шимин (Тай-цзун 627-649гг.).

Проводя политику «гармонизации мира (государства) ради блага народа» на основе трактовок основных положений конфуцианства Тай-цзун провёл реформу государственного управления, ввёл надельную земельную систему. Основываясь на положениях учения, разработанного мыслителем Ван Тун (584-617) «Изложение о середине» (Чжун шо), император воплощал идеал гармоничного управления государством. При Тай-цзуне сложилась система представительства при дворе важнейших регионов. Сформировалась система подбора новых кадров в чиновники по деловым качествам. Система прямого мониторинга состояния дел с получением информации с мест. Система приёма на должности через экзамены. Был взят под контроль бюрократический аппарат. В политический строй введены учёные-сановники (талантливые люди, подготовленные для выполнения узконаправленных задач). Тогда же зародилась чайная церемония, развилась технология производства пороха, появился новый род войск – артиллерия с применением ракет, пушек и многое другое.

Тай-цзун и последовавшие правители твердо проводили политику многообразия в религиозной жизни и мягкой силы в отношении присоединённых народов. Поддерживая социальную стабильность гарантией равенства перед наказанием за совершённые преступления для простого народа, неотвратимостью наказания, хоть и значительно более мягкого, для чиновников.

Проводимая политика мудрого правителя, следующего «заветам предков», значительное улучшение жизни подданных во многом благоприятствовали культурному и политическому взлету Танской империи, расширению зоны влияния империи на окружающие народы и страны. Особо следует выделить среди императоров период правления императора Сюань-цзуна (712-756) при котором империя достигла наивысшего пика развития, далеко расширив границы сферы влияния Срединного государства.

Следует упомянуть период правления императрицы У Хоу (690-705). Яростная сторонница буддизма, императрица с помощью буддистского духовенства пришла к власти. Она предприняла попытку смены идеологии, попыталась утвердить главенство единственной религии, что вылилось в гонения других религий. Гонения прекратились лишь в 705г. после возврата власти в руки Чжун-цзуна, (705-710), восстановившего принципы Тан и вернувшего всё в русло гармонии. Еще основатель Танской династии Гао-цзу в эдикте от 624г. обвинял буддистов в уклонении от государственных повинностей и упрекал монахов в корыстолюбии.

Отдельно следует сказать о раннем христианстве в форме несторианства (в догмате отрицавшего Богоматерь). Первые упоминания о проповедниках-несторианах, прибывших в Чанъань, относятся к 630-м годам. В 638г. по эдикту императора Тай-цзуна уже строится первый христианский монастырь и разрешается проповедническая деятельность. В 781г., по указанию императора Дэ-цзуна, как знак признания вклада христианства в величие империи, в Чанъане (нынешний Сиань) сооружается стела о величии христианства (несторианства). Для истории этот факт значителен. Так, данная стела свидетельствует о том, что христианство получило значительное распространение на территории империи, способствуя умиротворению нравов и достижению гармонии мира.

Причины падения династии Тан по теории сяокан – датун

— формирование концепции центрального расположения Китая в системе мировых отношений (правители стран, присылающих посольства – вассалы Китая), нарушение принципа уважения к специфике присоединённого народа внешнего мира;

— принятие концепции окультуривания «варваров», где часть «варварского» народа подвергалась обязательной ассимиляции;

— отказ от принципов управления «благородного мужа» внимающего наказам предков и советам мудрых (нарушение принципов троичной гармонии в управлении);

— нарушение принципа гармонии между религиозными конфессиями, утверждение главенства предпочтительной религии;

— отсутствие различий по статусу между горожанами (включая чиновников и знать) и сельскими жителями, ибо гармония это слаженная соразмерность неравновеликих частей;

— различение народом потери властью «мандата Неба» после ряда крупных стихийных бедствий – потеря доверия в народе;

Что нужно понимать и что не нужно делать

Построение в Китае общества сяокан внесено в основные положения руководящих партийных, государственных документов, над обоснованием и выработкой мер работают значительные силы лучших умов, как академических кругов, так и практиков бизнеса (летние семинары экспертов в правительственных санаториях стали явлением обыденным). Для этих экспертов тема сяокан понятна и осязаемая. Для простого обывателя «малое процветание» сводится к самым простым вещам – квартира, зарплата, выращенные дети, спокойная старость, радость семьи – извечные ценности, естественные для всех народов. Как естественно и чувство особенности, исключительности, отличности китайцев от других народов. А это может стать как живительной силой, ведущей к возрождению величия, так и мертвящей силой для страны и нации.

Из исторической практики известно, что для построения общества «сяокан» необходимы усилия по консолидации трех определяющих факторов.

Первым и основным фактором является подготовка сознания общества, его готовность принять идею, а также наличие теоретической основы для выработки инструментария (интерфейса коммуникации между идеями и обществом). Ныне эта идея носит имя «Социализм с китайской спецификой».

Вторым фактором, тесно связанным с первым и оказывающим на него прямое воздействие, является наличие личности, способной не только своей волей, но и волей воспитанных ей идейных соратников, создать условия для инициации процесса, заложить основу для его дальнейшего развития. Причём, эта воля должна быть институализирована, воплощена в форме, позволяющей следующим правителям воплощать единую волю основателя (в современных условиях речь идет о личности Дэн Сяопина).

Третьим фактором, составляющим триединую основу для построения «сяокан», выступает метафизическая составляющая – архетип. Именно он, в какой-то период времени, совершенно неожиданно для правителей, выявляет доверие или не доверие к власти. Другими словами, архетип народа (как Воля Неба) даёт «мандат» на управление, признавая того или иного правителя. Конфуций в своей теории «благородного мужа» частично описал критерии правителя, способного стяжать право на «мандат Неба».

В сочетании этих трёх факторов, а также множества других, наверно, важных, но не столь, лежит секрет успеха построения «сяокан». Вместе с тем, говоря о принципах построения «сяокан», древние указывали, что Дао определяет направление развития, наполняет смыслом все действия правителя, регулирует и гармонизирует внутренние противоречия на всех уровнях (при условии единого восприятия Дао). А в Дао эти три фактора являются цементирующими, так как только в их сочетании возможно стяжание Духа, материализующегося в энергию (ци ).

Но при достижении «сяокан», и это подтверждают древние, происходит потеря Дао. А если связь с Дао утрачена, то нет и развития, общество сваливается в хаос.

Стяжание Дао возможно двумя способами: или единением нации на основе единства крови и почвы (генотипа), через национализм; или за счет притягательной мечты через единство Духа Китая (культурного архетипа).

Первый вариант позволяет использовать имеющиеся возможности, не прибегая к экстраординарным мерам. Второй же, требует поиска, большой работы по осмыслению императива и выстраивания системы его внедрения, но позволяет эффективно воздействовать на сознание при дезориентации в обществе.

Понимание необходимости быстрого достижения единения – иначе произойдёт потеря власти – толкает власть принимать экстренные меры, нарушая все принципы скоординированного развития, делая ставку на одну – две группы сил, то есть идти по первому варианту действий. Пример тому, закат династии Тан. Отказ от принципов правления «благородного мужа», отход от многообразия укладов и конфессий, опора на одну религию, которой присваивается статус государственной религии, привёл к тому, что в империи националистические идеи воплотились в массовые волнения крестьян, как наиболее слабо защищённой и более склонной к агрессии, части общества. Сначала эти волнения имели чисто экономический характер (крестьянское восстание 756-761гг.). Но потом волнения переросли в крупномасштабные восстания с идеологией ненависти к «иным». Примером этого может служить крестьянское восстание под руководством Хуан Чао длительностью 10 лет (874 – 884гг.). Когда в 879г. Хуан Чао занял Кантон – торговую столицу Тан – он устроил массовую резню, в которой погибло примерно 120 тысяч мусульман, иудеев, несториан и зороастрийцев.

Опасность ставки лишь на национализм проясняет понимание роли религии в усмирении волнений и конфликтов. Принимая во внимание гуманистические, облагораживающие сознание простого народа идеи, религии оказывают положительное влияние на общую ситуацию, стабилизируя и усмиряя страсти. Отказ же от признания равности религий, как составляющей жизни общества, выделение одной, гонения на другие религии, приводит к тому, что нарушается гармония в восприятии мира, мир вокруг разделяется на две противоборствующие части. Эти действия могут привести только к одному – росту чувства «исключительности» той или иной конфессии, что уже есть шаг к национализму особого рода – религиозному национализму, что автоматически обосновывает действия национализма любой формы.

Уроки для современного Китая

Так что же нынешним потомкам великих императоров и близким потомкам красных революционных вождей нужно и должно понимать, и что они не должны делать? В своем отечестве пророков нет. Поэтому дерзнем обратить внимание на то большое и важное, что отчетливо видится со стороны:

Обязаны понимать

Что национализм убивает дух «нестяжательства», так как исключительность требует материального обеспечения этой особенности – как в виде непомерных расходов на уровне государства, так и на уровне простого обывателя. В мире национализма исчезает гармония, что приводит к таким ярким и ужасным событиям как англо-бурская война, Третий Рейх, этнические чистки в Африке. Западное христианство, отказавшись от самостоятельной роли Святого Духа в Троице, не способно оказывать сильное влияние, так как там в основе лежит принцип прагматики. Ярким примером тому, известный факт продаж в средние века индульгенций – «Мы просим бога даровать нам отпущение грехов, а за это мы отдаём церкви деньги». И до настоящего момента этот подход остаётся главенствующим в западной христианской традиции. Примерные католики, являя собой образец смиренности в церкви, потом, в офисе, без всякой застенчивости обдирают своих клиентов – будь то банк или брокерская контора. Примерные протестанты, после службы, сдают помещения под вечеринки местных обществ ЛГБТ.

В современном Китае, в обстановке развития и углубления курса реформ на обогащение, осуществляющегося уже в течение тридцати лет, достижение новых высот государством – будь то освоение космического пространства, будь то демонстрация новых образцов военной техники – сопровождается значительным всплеском гордости за своё государство, свой этнос. Что и понятно. Как и понятен гнев, вырывающийся наружу, когда происходит всплеск напряжённости в районах оспариваемых территорий, акваторий. Такие всплески гордости выливаются на улицы широкими демонстрациями, приводят к погромам не только иностранной (японской), но и китайской собственности. В основном мелкой частной, но собственности. И звучит гордое: «смерть японцам», «мелкие японцы руки прочь от островов» и так далее, разжигающее огонь непримиримого национализма.

В православном мире к национализму отношение негативное. Понимая вред националистического сознания, православие проповедует «Дух мирен». С момента своего формирования как части христианского мира православие подчёркивает важность «нестяжательства», борьбы со страстями, себялюбием, гордыней. На данный момент православие во многих уголках мира ещё сохраняет этот Дух, хотя служители те же люди, и они слабы в своих страстях. Но в догмате православие исповедует и проводит принцип нестяжательства, смирения в своих страстях, принятия на равных многокультурного уклада паствы.

Период «сяокан» для Китая опасен не только потерей результатов, достигнутых тяжёлой работой, лишений народа. «Потеря Дао» – Пути Неба, гармонизирующего участников и окружающий мир вокруг – не образное выражение, фиксирующее отход от выработанного курса, изменение или отказ от той или иной политики. В момент отката общества с уже достигнутых позиций происходит самое страшное – общество пересматривает систему морально-этических ценностей. Исходя из посыла, что при данных условиях эти ценности не сработали, значит они неверны, общество бросается в поиск тех ценностей, того содержания, которое позволит обществу построить лучшее, более крепкое здание. И зачастую общество, в своём поиске, уходит далеко от исконных ценностей нации, идёт за ложными ориентирами.

Такой процесс происходит и в Китае, и в России. Идеи социалистического общества в одном государстве не были воплощены, в другом, из-за перерождения верхушки власти, от неё отказались директивно. Но и тут, и там проблема явна и чётко понимаема специалистами – в обществе размываются основы морали и этики, начинает главенствовать принцип «ради цели можно всё». А там где нет морали, этики нет ограничений, нет сдерживающих факторов уже два поколения в КНР растут в обстановке погони за прибылью, за богатством. Если третье поколение вырастет в этом же ключе, всё, что составляло гордость и культурную самобытность этноса будет потеряно, будет обменено на материальные фетиши либерализма. Поэтому, срочность в привнесении новой мечты, изменения сознания особо важна. Как важен и качественно иной уровень изменений. Старая социалистическая система морально-этических ценностей в Китае разрушена, новой системе ещё только предстоит сформироваться.

В период отката формируется новое мировоззрение, новая система морально-этических ценностей. При этом ведётся поиск новой идеи, новой духовной движущей силы (ибо жизни без Духа нет). В самом начале династии Тан такой силой стало христианство несторианского исповедания. Наряду с буддистами, манихейцами, конфуцианцами, даосистами несториане влились в бурлящий котёл культуры династии Тан и очень скоро, по историческим меркам, стали опорной силой императоров. По-крайней мере, исходя из исторических записей, большая часть двора (военные и административный аппарат) исповедовала христианство. И, как полагают исследователи этого периода, наряду с продуманной административной политикой двора, влияли на формирование так называемой «идеологии эпохи Тан» , которая подразумевала гармонизацию, усмирение страстей, позволяла стяжать Дух, необходимый для получения энергии жизни ци . Резкий скачок и длительность периодов благоденствия (пример: периоды императоров Тай-цзуна 627-649 и Сюань-цзуна 712-756) настали именно тогда, когда христианство влилось в умы и души китайцев.

Это если говорить о древнем Китае. А если брать пример из ближайшего исторического периода, то после подавления хаоса силой, Мао Цзэдун «привил» социалистическую идею нестяжания в уставшее от беспорядка и хаоса сознание общества. Но социалистическая идея затрагивает социальные отношения, а для стяжания Дао требуется метафизическое учение. Опыт династии Тан показывает, что и в нынешних условиях Китаю требуется прививка христианства. Но не западного, отказавшегося от самостоятельности Духа и сведшего триединый мир в дуалистическое коромысло, а того, в котором Дух «стяжается душевными стараниями». То, что требуется обществу в состоянии, близком к «ожирению сознания» – это учение нестяжателей русского православия: живое, побуждающее и показывающее свет в конце тоннеля. Таким чистым учением является именно русское православие, сохранившееся у немногих духовных наставников в монастырях. Примут ли руководители Китая русское православие как «прививку» спасающую от потери Дао в момент достижения «сяокан» — вопрос времени и воли. Во всяком случае, признаком вселяющим надежду выступает беспрецедентная в истории Китая встреча Патриарха Московского с Председателем КНР в мае 2013г.

В какую бы форму не облачался национализм – имперский, буржуазный, социалистический, народный суть его не меняется. А пагубность для общества, принявшего его на вооружение в качестве главенствующей идеологии, подразумевает поражение в связке «исключительность нации – внешние враги – экономический баланс (спокойствие)». Исключительная нация – мононация, требующая подчинения ей других, презирающая их, ожидающая поклонения потому, что она исключительная. Правящие группы, поражённые этим недугом, транслируя в той или иной форме вовне эти сигналы, настраивают против себя окружающий мир, что приводит к неадекватной оценке ситуации как внутри, так во внешнем мире, и действиями нарушает гармонию мира.

Не должны изменять содержание опорных символов

Работа по замене смыслов, содержания символов трудоёмкая, но сулящая значительные выгоды. Бескровно можно перевернуть сознания целых групп людей, слоёв, направив их по нужному пути. Но это и опасно. Архетипы, формировавшиеся в течение долгого времени, имеют значительно более глубинные системы защиты. Живя в подсознании широких масс, основы для всякой власти, они способны восстанавливать исконные смыслы, которые вступая в противоречия с новыми смыслами, выбивают искры мировых войн, расколов. При формировании новых традиций существует опасность «качка маятника» в противоположную сторону из-за противодействия архетипа. Базовые символы, базовые смыслы – основные цели войны смыслов, которую, при невладении технологиями, могут проиграть самые сильные, развитые в экономическом, геополитическом плане системы, но не обладающие метафизическим опытом осмысления бытия.

Не должны подменять патриотизм национализмом

Период максимального расцвета общества в Китае характеризуется возведением нации, как исключительного, в абсолют. Но это выступает и источником поражений. Патриот не националист, националист не патриот страны. Он патриот отдельно взятой группы, места, клана, что уже не подразумевает единения, консолидации во имя единой цели. Пример из недавней истории Китая – война против японской интервенции (1932-1945) – велась всеми, но раздельно гоминьданом и КПК. Существовали клановые армии местных милитаристов: «сычуаньская армия», «хубэйская армия». Результат такого «лоскутного» противодействия известен – большая часть территории Китая была оккупирована японцами.

«Современный Китай». «Современное китайское общество». «Современное сознание». Именно о современной специфике говорят и политики и ученые. Даже подчёркивают, что основу Нового Китая составляет «современное» этико-экологическое мышление. Но тогда, где же тут место для учения о сяокан и датун?

Говоря о современном мире Китая, власти, знать и народ не должны забывать о том, что позволило китайскому этносу сохранить свой китайский мир. Разумные должны понимать и Дао и Дэ, принимать его, учитывать особенности проявления и помогать китайскому миру осознавать подсказки важных периодов его истории.

Дмитрий Павлович Регентов, директор ИРКСВ

Андрей Петрович Девятов, постоянный заместитель директора ИРКСВ

Пекин — Москва. Декабрь 2013.

Воцарение династии Тан.

Танский период стал эпохой расцвета средневекового Китая. Объединению страны под властью танского дома во многом способствовала политика Ли Юаня (618-626), сумевшего добиться поддержки различных групп населения. Он отменил податную задолженность за прошлые годы и ограничил сроки государственной барщины, освободил крестьян, проданных в рабство. Новые власти объявили о помощи голодающим, вели борьбу с последствиями наводнений. Политическим противникам было обещано помилование в случае изъявления покорности. Государство покровительствовало купцам и торговле.

Хотя Ли Юань обещал амнистию восставшим, он уничтожил повстанческие центры, а руководителя восстания Доу Цзяньдэ приговорил к казни. Вооружённая борьба за объединение страны и гибкая политика дома Тан обеспечили им к 628 г . полную победу. Важным этапом на пути к ней стало возвращение Ли Юаня к традиционной надельной системе в 624 г . Впервые в истории об этой аграрной системе можно судить не только по государственному законодательству, но и на основе данных подворных реестров (обнаруженных во время экспедиций в 1907-1914 гг. на северо-западе Китая), свидетельствующих о претворении указа в жизнь на всей территории огромной страны вплоть до самых её окраин. По эдикту 624 г. каждый взрослый трудоспособный мужчина получал право на садово-огородный надел и пахотное поле в 80 му, подлежащее ежегодному переделу с учётом изменения возрастного и семейного состава хозяйств. Вначале трудоспособным считали каждого, достигшего 18-летнего возраста (при нехватке рабочих рук), а впоследствии, когда пустоши были распаханы, - 21 года. Размеры наделов зависели от качества почвы, от степени заселённости данной местности. На садово-огородном наделе следовало сажать тутовые и другие деревья. При некоторых ограничениях это наследственное владение семьи можно было покупать, продавать и закладывать. Распоряжаться подобным же образом пахотным участком, кроме исключительных случаев, не разрешалось. Однако эти оговорки – лишнее свидетельство того, что купля-продажа и заклады земель всех видов практиковались. Новым при Тан явилось лишение женщин (кроме вдов, которые имели право на получение 30 му и при этом освобождались от налогов) права на надел. Государственные рабы получали полный или половинный надел, что фактически превращало их в обыкновенных крестьян. Чтобы ни один из податных не смог ускользнуть от налогообложения, над ними был усилен контроль. Учёт населения по возрасту вёлся по пяти категориям: от рождения до 4 лет, от 4 до 16, от 16 до 21, от 21 до 60 и, наконец, после 60 лет. Сохранилась традиционная «триада повинностей», но с некоторыми новшествами. Налог с пахотной земли был снижен. По мнению Алаева, - в 1,5 раза (примерно, 1/40 часть урожая). Введена дифференцированная система налогообложения в зависимости от качества земли и размера надела. Трудовая повинность была сокращена с 30 до 20 дней в году. Если крестьянин отрабатывал больше положенного времени, его освобождали от части уплаты зерном и тканями. В местах, где ткани не производились, взималось серебро, а у скотоводов – бараны. На время освобождались от податей поднявшие целину и перешедшие в малонаселённые районы. Льготный режим налогообложения предусматривался и в случае неурожая вследствие стихийных бедствий: если крестьянин собрал лишь 1/3 от возможного урожая, его освобождали от всех налогов. В танский период в половинном размере надел могли получить также купцы и ремесленники. В условиях надельной системы непосредственные производители становились вместе с наделами единым объектом собственности государства, облагаемым рентой-налогом.

Необходимые для проведения надельной системы детальный учёт населения, фиксация повинностей, бесперебойное поступление налогов в казну обеспечивались принципом круговой поруки. Низшей административной единицей была общинная деревня, чьи традиционные органы самоуправления всё более становились звеньями фискального аппарата государства.

Надельная система заложила основу процветания страны. После нескольких лет упорной борьбы с соперниками танский дом смог стабилизировать положение. Возможно, что в VII в. Китай был самым богатым государством тогдашнего мира. Однако само царствование Ли Юаня было непродолжительным. Его сын Ли Шиминь хладнокровно расправился со своими братьями, а затем, заставив отца отречься от престола, занял его место. Процарствовал он 23 года (626-649).

Расцвет танского Китая не в последнюю очередь был связан с государственной мудростью его правителей. Особенно преуспел в этом Ли Шиминь – властный и умный правитель, обладавший завидным политическим чутьём и тактом. Не случайно именно он в своей деятельности воплощал учение «о гармонизации мира (государства) ради блага народа», направленное на достижение социальной гармонии (как продолжении космической) и пресечение мятежа и хаоса . Автором этого учения, предложившего реальный путь к воплощению идеалов предков в современных условиях, был Ван Тун (584-617), создавший «Изложение о середине». Ли Шиминь , почитаемый традицией «образцовым правителем», умело трактовал заветы древних ради насущных задач современности, последовательно разделяя суйскую версию конфуцианских канонов. Учение о гармоническом управлении предполагало необходимость перенесения принципа природной гармонии с помощью космоткача в лице современного правителя на общество и государство. В этом виделось присущее китайской культуре представление о политике как искусстве природосообразного действия, предусматривавшего соблюдение во всём принципа золотой середины с учётом расстановки сил в стране, чтобы балансировать на грани возможностей. Действуя в этом духе, Ли Шиминь много сделал для усиления контроля над бюрократией, чтобы стабилизировать власть правителя, в то же время добивался при дворе более равномерного и целесообразного представительства важнейших регионов, последовательно поощрял приток свежих сил в администрацию. Показательно, что именно в этой среде появились учёные-сановники, которые владели умением гармонизировать мир ради блага народа и считали себя наряду с правителем ответственными за состояние дел в стране. Одним из них был Вэй Чжэн, прозванный современниками Человеком-зеркалом, в чьи обязанности входило нелицеприятно указывать сыну Неба на его промахи и наставлять в политике.

Социально-политическая структура Танской империи .

В условиях средневекового Китая государственная организация складывалась по древним образцам, а всё общество воспринималось как сложная иерархическая система. Основой этой системы служил тезис конфуцианства, гласивший, что благородный муж должен возвышаться, а низкий, недостойный – умаляться. Предполагалось, что членение общества на верхи и низы справедливо, если соблюдён критерий совершенства. В основе иерархии лежал моральный принцип: социальную пирамиду увенчивал сын Неба, ставший им за свои добродетели, далее шли благородные, а большинство подданных назывались «добрым людом» и «низким людом».

Конечно, уже в древности, а тем более в средние века этот принцип был нарушен, а порой даже «перевёрнут»: те, кто был наверху, уже только поэтому считались благородными, часто не будучи таковыми. Но пока на уровне идеала этот принцип ещё «работал», он обеспечивал потенциал дальнейшей эволюции общества.

Все жители Поднебесной считались подданными государства, персонифицированного в особе императора . При этом каждая прослойка общества придерживалась определённых правил поведения и этикета, имела своё экономическое обеспечение, свой тип одежды, украшений и жилищ.

Высшим слоем общества была привилегированная наследственная аристократия. Она различалась по титулам и рангам и получала соответствующие по размеру земельные владения. Представителям высшей титулованной знати первого ранга официально позволялось владеть 10 тыс. му земли, а знати, имевшей девятый ранг, -500 му. Земельные владения знати считались наследственными. К потомственной знати причислялись некоторые чиновники и сановники из числа «особо заслуженных». В Китае не было майората, и многодетность в знатных домах приводила к дроблению крупных землевладений и борьбе в среде титулованной знати.

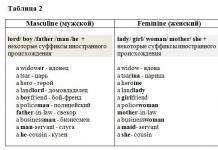

Наиболее многочисленную часть правящего слоя общества (1,5-2% населения) составляли чиновники, служившие опорой централизованной власти. Они занимали различные ступени на иерархической лестнице чинов и делились на девять рангов. Чинам и рангам соответствовала оплата в виде земельного владения или жалованья. Чиновник первого ранга имел право на 1200 му, а чиновник девятого ранга, при этом военный, мог получить только 80 му. Ни звание, ни ранг, ни право на должностное земельное владение не передавались по наследству. Новые поколения чиновничества пополнялись за счёт молодых талантов: лишь сдавший экзамен и получивший учёную степень мог стать кандидатом на должность в государственном аппарате.

Большая часть населения (не считая знати и чиновников) причислялась к так называемому «доброму люду» . В их обязанности входили обработка земли и своевременное выполнение всех видов повинностей. Подавляющее большинство «доброго люда» составляли крестьяне. Некоторые из них, прикупив земли, использовали труд арендаторов, «пришлых» и рабов. Занятие земледелием считалось почётным. К «доброму люду» причисляли и ремесленников, и купцов, облагаемых податями и повинностями так же, как и крестьяне. На самом низу социальной лестницы находился «подлый люд», включавший тех, кто не платил налога (актёры, нищие, проститутки), а также лично-зависимых, слуг и рабов.

Социальная структура общества Китая, несмотря на дробление на обособленные социальные группы, не воздвигала между ними непроходимых перегородок и тем самым не исключала передвижения каждого по иерархической лестнице. Выходец из рядовых налогоплательщиков мог оказаться среди верхов общества. Имело место и обратное: сановника за преступление могли понизить в должности или, более того, разжаловать в простолюдины.

Система государственного устройства и бюрократический аппарат складывались на основе опыта, накопленного в древности. Верховная власть концентрировалась в особе императора, сыне Неба и одновременно отце своих подданных . Он, обладая неограниченными правами, должен был управлять страной на основе традиций и законов, опираясь на разветвлённый бюрократический аппарат. По традиции государь считался представителем высших небесных сил и проводником их воли. Сын в общении с Небом, он одновременно выступал в качестве заботливого отца для любимых старших сыновей – чиновников – и неразумных младших детей – остальных подданных. Так природная по характеру семейная структура распространялась на всё общество. От императора требовалось, чтобы он вступал в контакт с великими предками и заботился о народе.

Ближайшими помощниками сына Неба были два советника – цзайсяны. Их должности занимали члены императорского дома или влиятельные сановники. Управление страной осуществлялось через три палаты: Кабинет министров, Совет Двора, Государственную Канцелярию . Эта трёхчастная система центральных органов, пройдя долгую эволюцию, приняла в танское время достаточно завершённый вид.

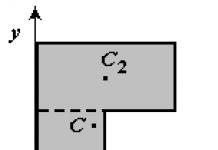

Согласно традиции государственный аппарат рассматривался уподобленным продолжением личности императора. Тем самым личностные функции сына Неба – его внешний облик, речь, слух, зрение и мышление – посредством государственного аппарата рассредоточивались в социальном пространстве, воплощая коммуникативную способность правителя налаживать гармоничное общение с Небом и подданными. Поэтому понятно, что функции палат составляли единый организм и не были узко специализированными, а как бы дополняли друг друга. Император должен был лишь регулировать общение трёх палат, чтобы контролировать и держать в равновесии всю систему. Кабинет министров ведал в основном органами исполнительной власти, а две другие палаты готовили и публиковали указы императора. Исполнительная функция Кабинета министров реализовывалась через шесть традиционных ведомств, подчинявшихся двум канцлерам – левому и правому . В ведении левого канцлера находились: ведомства ритуала, чинов и финансов. В ведении правого канцлера – военное ведомство, ведомство общественных работ и ведомство наказаний. Ведомство ритуала , который пронизывал все стороны жизни средневекового общества, было главным. Это ведомство следило за соблюдением обрядов, нравственностью подданных, их образованием, религиозными организациями. Кроме того, в его функции входили организация приёма иностранных послов и посылки посольств, а также надзор за остальными пятью ведомствами. В обязанности ведомства чинов входил контроль за назначением чиновников и их увольнением, своевременным перемещением по должности и награждением. Финансовое – вело учёт податных и наделов, упорядочивало обложение налогами. Военное ведомство занималось военными чинами, войсками, охраной границ, ведало военными поселениями на окраинах империи. Ведомству наказаний были подчинены суды, тюрьмы, судопроизводство. Ведомство общественных работ определяло характер трудовых повинностей, проведение работ по строительству, устройству дорог, обеспечивало функционирование перевозок и ирригационной системы.

При дворе были специальные управления по обслуживанию персоны императора, императорских палат, гарема, охраны имущества казны.

Исключительная роль принадлежала палате инспекторов и цензорату , служившим как бы глазами и ушами правителя. Вместе с тремя палатами эти контрольные органы способствовали реализации власти сына Неба, обеспечивая непрерывность потока информации во всех звеньях государственного аппарата, снизу вверх к правителю и наоборот. Но, прежде всего, они контролировали бюрократический аппарат как в столице, так и в провинции, причём имели право подавать доклады непосредственно сыну Неба, минуя промежуточные инстанции. Само существование такого контрольного органа должно было служить единоначалию власти и предотвращать любые нежелательные тенденции в стране.

Важной функцией государственного аппарата явилась организация экзаменов трёх степеней: в уездных, провинциальных и столичных центрах. Испытания проводили главы администрации, причём столичные экзамены на высшую степень устраивались при императорском дворе. Экзамены проводились под строгим надзором специальных комиссий, присланных извне, причём в закрытом помещении и в письменной форме под девизом. Для успешной сдачи экзамена следовало хорошо знать сочинения древних, прежде всего классические конфуцианские каноны, а также уметь творчески интерпретировать сюжеты из истории, отвлечённо рассуждать на темы философских трактатов и обладать литературным вкусом, уметь сочинять стихотворения. Всё это, разумеется, в строго конфуцианском духе, с соблюдением соответствующей обязательной формы. Лучше других справившиеся с заданием (3-5% из числа кандидатов-абитуриентов) удостаивались желанной степени и, главное, получали право сдавать экзамен на вторую степень, а обладатели двух – на третью. Экзаменационная система обеспечивала высокий уровень конфуцианской образованности кандидатов в чиновники и высокое качество имперской администрации. Высшая учёная степень давала право на замещение ключевых административных постов. Кроме того, экзаменационная система служила методом проверки благонадёжности кандидатов в чиновники, воздействия на направленность умов образованной части общества и обновления чиновного аппарата власти, регулярно снабжая его новыми кадрами вплоть до уездного уровня. При этом для системы было совершенно несущественно, откуда, из какого социального слоя появился способный знаток официальной доктрины. Гораздо важнее то, что это хорошо образованный и потому надёжный человек, который с немалым трудом шёл наверх и потому будет ценить своё место не за страх, а за совесть.

Вся империя делилась на провинции (10), округа (358) и уезды (1,5 тыс.), различавшиеся по категориям в зависимости от числа податных и массы налоговых сборов. Это сказывалось на статусе и количестве управлявших ими чиновников. Но при этом все чиновники, вплоть до уездных, всегда назначались из центра и контролировались непосредственно им, что было важной особенностью централизованной административно-бюрократической системы Китая – особенностью, придававшей этой системе немалую силу и устойчивость.

На уровне провинций были чиновные управы во главе с наместниками-губернаторами ; на уровне округа – то же, но в меньшем объёме. Уезд обычно был представлен лишь уездным начальником, который сам комплектовал свой штат помощников из числа местных влиятельных лиц, готовых работать на общественных началах, и наёмных служащих низшего ранга: писцов, стражников и т. д. Власть уездного начальника была очень большой и потому обычно контролировалась наиболее строго. Она ограничивалась как сроком (не более 3 лет на одном месте с последующим перемещением на другое), так и местом службы (ни в коем случае не там, откуда чиновник родом). Ниже уездных центров стояли деревенские организации, возглавляемые старостами . В деревне низшей единицей были объединения четырёх или пяти дворов, в свою очередь входившие в более крупные общинно-административные деревенские организации. Старосты и общинные органы самоуправления вели учёт населения, наблюдали за возделыванием полей и шелководством, своевременной уплатой налогов, выполнением трудовой повинности, обеспечением круговой поруки, отвечали за порядок и спокойствие в деревне, отправление религиозных церемоний.

В эпоху Тан была кодифицирована традиционная правовая норма. После долгой и кропотливой работы, начатой в 653 г., в 737 г. опубликовали всеобъемлющий кодекс «Тан люй шуи» - «Уложение времени Тан», оказывавший влияние не только на юридическую мысль Китая на протяжении нескольких столетий, но и ставший образцом для законодательства сопредельных с Китаем стран Дальнего Востока. Его мировоззренческой основой было конфуцианство, облекавшее полной юридической компетенцией лишь императора. Главным принципом государственного правления стала детально разработанная регламентация всех сторон жизни, строгая социальная иерархия и административная субординация. «Уложение» состоит из 12 разделов и 500 статей, которые условно можно разделить на 4 группы: гражданское и административное право; уголовное законодательство; сборник императорских указов; нормативные правила поведения.

Города, ремесло, торговля .

Городская жизнь танского Китая была отмечена возрастанием значения города как культурного, экономического и политического центра. При этом стала очевидной и преемственность с древней традицией. Город, как живой организм, гармонически вписывался в природный ландшафт. Он был ориентирован по частям света и, как правило, чётко спланирован в виде прямоугольника. Пространство внутри городов, обнесённых земляными валами и стенами, делилось на замкнутые квадраты. Расположенный напротив главных ворот императорский дворец с парком позади занимал место главного здания, за ним обычно находился сад или огород. Города, непременно с садами и огородами, естественно смыкались с сельской местностью. Более того, в самом городе широко культивировалось искусство разбивки парков, сотворённых по подобию первозданной природы, любование которой было эстетической потребностью китайцев. Как и в деревне, в замкнутых кварталах горожане, организованные в пятидворки и десятидворки , были связаны взаимной ответственностью, в том числе и перед казной. Квартальная застройка обеспечивала функционирование города по принципу сельской общины, зарекомендовавшей себя как устойчивая система.

Единство ритма пространства и времени в городе проявлялось, в частности, и в развитой службе времени, направленной на регулирование временных циклов жизни горожан. Подобная регламентация была единственно эффективным средством наладить городскую жизнь, не допуская в ней хаоса. Так, ворота в городских стенах на ночь запирались, а специальные конные отряды, патрулируя улицы, следили за порядком. Всем, кроме чиновников высших рангов, ночью запрещалось выходить на улицу. Закон наказывал семьюдесятью палочными ударами каждого, кто в неположенное время осмеливался перебраться через городской вал или внутренние заграждения.

Чёткое регулирование пространственной структуры города и временного распорядка его жителей во многом обеспечивало жизнеспособность городского организма, вобравшего в себя многочисленное население.

Славу и блеск Танской империи придавали три её столицы – Чанъань, Лоян и Тайюань . Они поражали современников роскошью и сказочной красотой императорских дворцов, расположенных в восточной части, храмов и пагод, парками, прудами и цветниками при домах знати. На этом фоне особо выделялся Чанъань с населением в 2 млн. человек, послуживший образцом для постройки японского города Нара.

В городах функционировали административные учреждения, суды, тюрьмы, монастыри и храмы (даосские и буддийские, а с VIII в. ещё и манихейские, несторианские, зороастрийские святилища). Здесь жили влиятельные сановники, чиновники и военачальники, купцы и монахи. В столицах селились и чужестранцы, выходцы из Ближнего и Среднего Востока. В тесных и узких переулках ютились ремесленники и простой люд.

Постройка Великого канала, проведение административной реформы и меры по унификации денежного обращения способствовали оживлению городской экономики . В начале VII в. недалеко от морского побережья на магистрали Великого канала возник Ханчжоу. На путях с севера на юг вырос Кайфын, а на Великом канале – Янчжоу . Крупными торгово-ремесленными центрами стали Чэнду, Чанчжоу, Сучжоу . Значительно расширились древние портовые города Цюаньчжоу, Гуанчжоу, Учан.

Широко развивалось городское ремесло . Возникли горнодобывающие и плавильные промыслы. В широких масштабах вели добычу соли, обработку металлов и камня, вываривали сироп из сахарного тростника. Искусство каменотёсов, резчиков по дереву и камню, лепщиков украшало дворцы, храмы, жилые помещения состоятельных горожан. В Цзянси сложился центр производства керамических и фарфоровых изделий, а Янчжоу славился кораблями. Шёлковые ткани из Чэнду проникали на Запад по Великому шёлковому пути.

Танское время было отмечено дальнейшим укреплением цеховых организаций (хан или туань) . В некоторые цехи входило до 400 семей. Ханы регламентировали весь уклад жизни, приём в ученики, определяли порядок работы, строго охраняли цеховые секреты. Но цены на местных рынках находились под контролем казны. За землю, занятую под лавки и мастерские, казна взимала плату. В VII-VIII вв. значительно развилось казённое ремесло . Продукция многих казённых рудников и плавилен, оружейных и ткацких мастерских, монетных дворов, мастерских по производству печатей, изготовлению экипажей и т.д. обычно не шла на рынок. Часть ремесленников трудилась при монастырях. Большие ткацкие мастерские нередко принадлежали чиновникам . Ремесленник работал на заказ и лишь оставшийся товар продавал на рынке. В отраслях ремесла, где требовалась высокая квалификация, занятие отца передавалось, как правило, по наследству сыну.

Подъём переживала и торговля . Торговые пути протянулись по Янцзы и Великому каналу, по рекам, сухопутным дорогам и тропам, вдоль морского побережья. Крупнейшим рынком стала столица Чанъань , а важнейшим перевалочным пунктом – Янчжоу . С заходом солнца торговля прекращалась. На рынках размещались меняльные лавки, склады, постоялые дворы, погреба винокуров, кабаки, публичные дома, а в местах скопления горожан устраивались театральные представления. Торговлю с отдалёнными районами стимулировали периодические ярмарки . К народным и религиозным праздникам приурочивались ярмарки прихрамовые, городские и деревенские . Торговля с соседними народами шла на пограничных ярмарках. Китайские торговцы и ростовщики стали выпускать особые векселя – «летающие деньги», которые обменивались на звонкую монету и были предшественниками бумажных денег.

Правительство осуществляло жёсткий контроль над торговлей . Поборы, безвозмездные изъятия, налоги в пользу армии, вымогательства чиновников ущемляли торговцев.

Власти всё более расширяли ассортимент облагаемых пошлиной товаров. В VIII в. казна ввела особый налог на чай, и за контрабанду чаем подвергали смертной казни.

Казна владела монополией на отливку медной монеты. С VII в. установили единую государственную денежную единицу цянь – в виде круга (символ Неба) с отверстием в виде квадрата (символ Земли) внутри. Счёт обычно вели связками монет, нанизанных на шёлковый шнур. Танские деньги ходили не только по всей империи, но и за её пределами: в Согдиане, Японии, Корее.

Невычленненость многолюдного средневекового города из общества, его органическая вписанность в общую систему общественных связей обусловили тот факт, что юридическая мысль и практика Китая не различали по статусу горожан и сельских жителей, и специальных правовых норм для городов и их жителей не было. Не было у китайского города, как в Европе, ни вольностей, ни самоуправления, ни коммунальных свобод. Даже верхи городского общества – аристократия и служилая знать – горожанами себя не осознавали.

Армия и внешняя политика Танского Китая.

Танская империя обладала значительными военными силами. Армия вербовалась из рекрутов, которые призывались на военную службу и проходили обучение. В каждой провинции и округе выставляли воинов, выделенных сельскими организациями: от 800 до 1200 человек. Всего под ружьё могли встать от 400 до 800 тыс. солдат. Войско обеспечивало империи успех обширных завоевательных походов. Армейские подразделения несли службу как в столице, так и в провинции. Императорский дворец и столицу охраняли гвардейцы. На границах были созданы «военные поселения», которые сами себя кормили: поселенцы занимались хлебопашеством и несли военную службу. Причём, 50% собранного армией урожая поступало в казну государства. Такая система известна в традиционной историографии как «система фу-бин». В случае надобности власти прибегали к услугам конницы кочевников. Военные чиновники, как и в эпоху Суй, по статусу считались ниже гражданских.

В отличие от предшественников правители династии Тан пересмотрели свою политику в отношении Тюркского каганата . Если основатель династии даже платил им дань, то уже в 628-630 гг. при Ли Шимине был осуществлён грандиозный поход против тюрок. За ним последовала целая серия захватнических походов по Великому шёлковому пути. В 640 г. танские войска уничтожили государство Гаочан, расположенное в Турфанской низменности. Затем они вели многолетнюю войну против уйгур. В 657 г. с их помощью, а в 679 г. в союзе с Восточным каганатом танские власти нанесли окончательный удар Западному каганату.

Китайские гарнизоны размещались по всему древнему Великому шёлковому пути. Вместе с караванами из государств Средней Азии в Китай и из танской столицы на запад шли послы, путешественники, паломники. В 648 г. в Китай прибыла посольская миссия от киргизов. Продвижению китайцев на запад способствовал распад державы Сасанидов.

При Ли Шимине продолжалось завоевание Кореи . В 645 г. танские войска приблизились к Пхеньяну , но из-за сопротивления горожан вынуждены были отступить. В 660 г. 130-тысячная армия высадилась на юге Корейского полуострова и разгромила Пэкче. Его окончательное падение произошло в 663 г., когда Китай в союзе с государством Силла нанёс поражение японскому флоту, прибывшему на помощь Пэкче . Одновременно китайские аомии вторглись в Корею с севера. В 668 г. они захватили Пхеньян. Территории Когурё и Пэкче были превращены в военные губернаторства и присоединены к Китаю. Борьба корейцев против завоевателей привела к объединению Кореи во главе с государством Силла . Китайцам пришлось отступить.

С начала VII в. Китай установил первые официальные связи с Японией , откуда в 607 г. прибыли послы для переговоров. Могущественный китайский флот совершил экспедицию на острова Тайвань и Рюкю . Позднее с островитянами поддерживались посольские отношения.

В 634 г. в Чанъань прибыли послы из Тибета . Через несколько лет, в 647 году, между Китаем и Тибетом был заключён мир, скреплённый браком с китайской принцессой.

Начало официальных отношений между Китаем и Индией также относится к VII в. в 641 г. в Чанъань прибыли послы из государства на севере Индии – Харши , но с распадом этой державы посольский обмен был прерван. В VII-VIII вв. посольства в Китай приходили из Кашмира, Магадхи, Гандхары, из княжеств Южной Индии и Цейлона .

Захватническая политика танского Китая распространялась и на юг. В 602-603 гг. китайские войска вторглись в северную часть современного Вьетнама. В Северном Вьетнаме в 679 г. танские правители учредили наместничество. С Камбоджей Китай поддерживал посольские отношения.

Рост внешних связей Китая в VII-VIII вв. расширил внешнеторговые и культурные связи с зарубежными странами. В Китай приезжали посольства византийского императора, неоднократно прибывали и посланцы арабских халифов. Вместе с арабскими купцами в Китай проникало и мусульманство, появились и христианские проповедники несторианского толка. Столь значительное расширение связей с внешним миром объяснялось подъёмом культуры и экономики не только Китая, но и многих государств Востока.

Танская империя в VIII – IX веках. Реформы Ян Яня.

Пик славы и процветания крупнейшей азиатской державы – Танской империи пришёлся на годы правления императора Сюань-цзуна (713-755) . Это время осталось в памяти потомков как период высочайшего взлёта китайской культуры.

Однако уже с первых десятилетий VIII в. в Китае начинается стагнация, а затем и нисходящая стадия развития династийного цикла. Прежде всего это связано с изменениями в главной сфере экономики – сельском хозяйстве, в системе землевладения и землепользования .

Система контроля оказалась не в состоянии препятствовать безудержному росту крупных землевладений. Влиятельные частные дома, чиновники, купцы, прибегая к ухищрениям, а то и к открытому насилию, захватывали новые земли всеми доступными способами. Например, строя дамбы, сооружая водохранилища и каналы, они отводили воду и лишали крестьянские поля влаги, тем самым разоряя земледельцев. Вынужденные бросать свои наделы, те становились арендаторами и попадали в зависимость от хозяев земли.

На смену надельной системе с соответствующей ей формой землепользования постепенно пришла система земельных владений, обрабатываемых частнозависимыми арендаторами. Этот процесс протекал стихийно. К тому же императорский дом часто сам способствовал этому, жалуя родственникам и другим влиятельным лицам казённые земли с крестьянами; часть этих земель сдавалась арендаторам.

Уменьшение числа государственных податных вело к сокращению налоговых поступлений и истощению казны. Бесконечно издаваемые императорские указы воспрещали «занимать поля без ограничений и скрывать податных», карали за «поглощение» полей и податных душ. Запреты купли-продажи пытались распространить и на земли, находившиеся в частном владении. Эдикт 736 г. побуждал беглых возвращаться к своим наделам, обещал вернуть им землю и предоставить налоговые льготы. Но все меры оказались тщетными. «Поглощение» земли и разорение крестьян принимало всё более широкий размах, и остановить этот процесс становилось всё труднее.

По мере того как происходили изменения в аграрных отношениях, всё явственнее стали проявляться тревожные симптомы династийного кризиса . Прежде всего, катастрофически уменьшились доходы казны от сельского хозяйства. Империя всё более теряла ранее завоёванные и вассальные территории. Потерпев поражение в битве с арабами при Таласе в 751 г., Китай лишился прежних позиций на Великом шёлковом пути . Ещё раньше от власти Китая освободилась Корея . На северо-востоке земледельческому Китаю угрожали племена киданей . Не прекращались набеги тибетцев и уйгуров на юго-западе. Китайской империи пришлось вести на окраинах дорогостоящие оборонительные войны, отрывавшие крестьян от земледелия и истощавшие казну. Всё тревожнее становилось положение при императорском дворе, где обострилась борьба политических группировок. Одной из болевых точек танского общества всё более становилась угроза единству страны.

Ещё в 711 г. ради защиты северных границ от кочевых племён и обеспечения безопасности торговых путей, ведущих в страны Западного края, танские власти создали институт генерал-губернаторства (цзедуши) . В середине VIII в. среди губернаторов в особенности выделяется Ань Лушань . И если раньше занимавшие пост цзедуши были облечены лишь военными полномочиями, то Ань Лушань (располагавший крупными воинскими силами, несшими охрану границ) сумел сосредоточить в своих руках гражданские и финансовые функции. Опираясь на отборные войска из соседних племён, в 755 г . он двинулся на Чанъань и, вступив в заговор со столичными чиновниками, поднял мятеж против танского дома. Император бежал из столицы. И хотя в конце концов мятеж был подавлен, страна не сразу пришла в себя: посягательство на священную особу сына Неба недавно ещё могущественной империи воспринималось властями как «потеря лица».

Война цзедуши с императорским домом и междоусобица в стане самих генерал-губернаторов дестабилизировали положение на севере страны. Налоги в пользу казны поступали лишь с мест, расположенных южнее Хуанхэ и Янцзы. Число налогоплательщиков сократилось на три четверти, а налоговое бремя на остальное население всё увеличивалось. В этих условиях стало нецелесообразным сохранять прежние аграрные порядки, связанные с надельной системой. С «размыванием» слоя крестьян-землепользователей стала очевидной бесцельность сохранения отмирающей структуры . И в 780 г . по предложению первого министра Ян Яня был введён закон, упразднявший «триаду повинностей», выполняемую надельными крестьянами. Государственный аппарат, отказавшись от передела полей, перестал противодействовать «поглощению» земли. В соответствии с изменившимися условиями была выработана отвечающая реальной ситуации новая налоговая система. Отныне налог стал взиматься исходя из одного критерия – в зависимости от количества и качества земли. Возраст и трудоспособность облагаемых лиц в расчёт не принимались. Всё население (дворы) в соответствии с земельными владениями было поделено на девять категорий .

Реформа причислила к налогоплательщикам лиц, ранее освобождённых от налогообложения (чиновников и знать). Круг податных расширился также за счёт жителей города – торговцев и ремесленников, обязанных теперь вносить подоходный налог.

Был принят закон о двухразовом взимании налога: летом и осенью – система ляншуй. Тем самым казна увеличила поступления за счёт обложения второго урожая, выращиваемого во многих провинциях Китая. Налог мог взиматься и в натуральной, и в денежной форме.